4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Links, Ch

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Politik & Zeitgeschichte

- Sprache: Deutsch

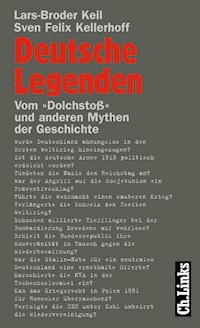

Die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, die von zwei Weltkriegen und mehreren politischen Umbrüchen geprägt ist, bietet viel Stoff für Legenden. Gerade wenn die historischen Tatsachen kompliziert sind, fallen simple Antworten auf fruchtbaren Boden. Wenn es auch noch um geschichtliche Wendepunkte geht, gestaltet sich die Auseinandersetzung um deren Bewertung besonders kontrovers. So ist es kaum erstaunlich, daß sich um zentrale Ereignisse Legenden ranken, die immer wieder in der politischen und öffentlichen Debatte bedient werden und so manches Geschichtsbild prägen.

Lars-Broder Keil und Sven Felix Kellerhoff untersuchen im vorliegenden Band die wirkungsmächtigsten Legenden der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Sie spüren dem tatsächlichen Geschehen hinter diesen Mythen nach und zeigen, wie und warum sie populär wurden - von der Kriegsschuldfrage 1914 bis zur Wiedervereinigungspolitik.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 427

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Lars-Broder Keil/ Sven Felix Kellerhoff

Deutsche Legenden

Lars-Broder Keil/ Sven Felix Kellerhoff

Deutsche Legenden

Vom »Dolchstoß« und anderen Mythen der Geschichte

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Keil, Lars-Broder : Deutsche Legenden : vom »Dolchstoß« und anderen Mythen der Geschichte / Lars-Broder Keil / Sven Felix Kellerhoff. – 1. Aufl. – Berlin : Links, 2002 ISBN 3-86153-257-3

1. Auflage, September 2013 (entspricht der 1. Druck-Auflage von März 2002) © Christoph Links Verlag GmbH Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel. (030) 44 02 32–0www.christoph-links-verlag.de; [email protected] Umschlaggestaltung: KahaneDesign, Berlin Satz und Lithos: LVD GmbH, Berlin ISBN 978-3-86284-221-6

Inhaltsverzeichnis

Zu diesem Buch

»Wir sind alle hineingeschlittert«?

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914

»Von hinten erdolcht«?

Das Ende des Ersten Weltkrieges 1918

»Und die Nazis waren es doch«?

Der Reichstagsbrand 1933

»Stalin zuvorgekommen«?

Der Angriff auf die Sowjetunion 1941

»Ritterlich gekämpft«?

Verbrechen der Wehrmacht 1941–1945

»Den Krieg verlängert«?

Die Rolle der Schweiz bis 1945

»Und schossen auf Wehrlose«?

Die Zerstörung Dresdens 1945

»Souveränität gegen Wehrbeitrag«?

Die Entscheidung zur bundesdeutschen Wiederbewaffnung 1950

»Die Chance zur Einheit vergeben«?

Die Stalin-Note von 1952

»NVA-Kampftruppen in böhmischen Wäldern«?

Die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968

»Durch die Ereignisse vollkommen überrascht«?

Honecker und die Krise in Polen 1980/81

»Unbeirrt für die Einheit gearbeitet«?

Die Deutschlandpolitik der Union unter Kohl

Anhang

Anmerkungen

Danksagung

Personenregister

Zu diesem Buch

Das Dresdner Stadtmuseum ist im April 2000 Schauplatz einer sonderbaren Konfrontation. Ein pensionierter Geschichtslehrer präsentiert sein neues Buch und vertritt die These, bei der Bombardierung der Stadt am 13. und 14. Februar 1945 habe es entgegen vieler Zeitzeugen-Berichte keine Tieffliegerangriffe auf Flüchtlinge und Zivilisten gegeben. Sie seien nichts als eine Legende. Die mehr als zweihundert überwiegend älteren Zuhörer reagieren empört. Lautstark wird dem Autor vorgeworfen, er verhöhne die Opfer. Zeitzeugen fordern, die Geschichte müsse in »die richtige Richtung« erforscht werden. Doch was ist »richtig«?

Ein knappes Jahr später: Im Berliner Deutschen Theater diskutieren Historiker und Publizisten über den Reichstagsbrand. Wer hat das deutsche Parlamentsgebäude am Abend des 27. Februar 1933 in Brand gesteckt: die Nazis oder ein holländischer Anarchist? Die Runde denkt nicht daran, ihre Ansichten gesittet auszutauschen. Als hätte jemand erneut gezündelt, entbrennt erst auf dem Podium, dann zwischen Podium und Plenum ein handfester Streit. Von »Fälschungen« und »Lügen« ist auf beiden Seiten die Rede, und von der »Nazi-Unschuldslegende«.

Die Diskussionen in Dresden und in Berlin wurden zum eigentlichen Anstoß für das vorliegende Buch. Denn sie sind symptomatisch für den Umgang mit unserer Vergangenheit. Die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts steckt voller Legenden: Laut Brockhaus versteht man unter Legenden »unverbürgte Erzählungen«. Sie klingen plausibel, halten aber einer historischen Überprüfung nicht stand. Trotzdem können Legenden eine enorme Wirkung entfalten. Mitunter lösen sie politisches Handeln erst aus oder legitimieren radikale Maßnahmen. Häufig wirken Legenden im Bewußtsein der Menschen weiter, selbst wenn sie schon lange widerlegt sind. Warum ist das so? »Die Wissenschaft ist zu kalt für uns. Wir ziehen Mythen und Legenden vor«, schreibt der ehemalige sowjetische Diplomat Valentin Falin in seinen Erinnerungen. Anders formuliert: Geschichte ist nicht allein vergangene Wirklichkeit. Geschichte ist vor allem auch das Bild, das sich Menschen von vergangener Wirklichkeit machen.

Die Deutung lange zurückliegender Ereignisse dient häufig aktuellen politischen Auseinandersetzungen. Politik und Geschichte sind eng miteinander verwoben. Das schafft Raum für Legenden. Sie wachsen durch die Verfälschung historischer Tatbestände, durch Halbwahrheiten und Irrtümer, durch Frustration und Vorurteile, durch zeitgenössisch oder im nachhinein entstandene Vereinfachungen komplexer gesellschaftlicher und politischer Zusammenhänge. Mitunter glauben sogar die Urheber solcher Legenden nach kurzer Zeit selbst an das Konstrukt, das sie in die Welt gesetzt haben. Öfter allerdings wird die Leichtgläubigkeit einer einseitig informierten Öffentlichkeit ausgenutzt. Der Reiz zeithistorischer Legenden liegt darin, daß sie in der Regel nicht reine Lügen sind, sondern auch einige Brocken Wahrheit enthalten – allerdings verfälschte, aus dem Zusammenhang gerissene, Wesentliches verschweigende. Deshalb braucht man, um sie zu entlarven, einen sehr genauen Überblick über die wirklichen Ereignisse – und den unbedingten Willen zur Differenzierung.

Unser Buch präsentiert zwölf der wirkungsmächtigsten historischen Legenden der deutschen Geschichte aus dem Zeitraum von 1914 bis 2001. Es beschreibt ihre Entstehung, ihre Wirkung und die politischen Kontroversen, die sie auslösten. Es zeigt die tatsächlichen Hintergründe, benennt die Akteure, die jene Legenden am Leben erhielten, und ihre Motive. Von der »Kriegsschuldfrage« 1914 und der »Dolchstoßlegende« 1918, die Beginn und Ende des Ersten Weltkrieges markieren, spannt sich der Bogen bis zum selbsterklärten Anspruch der CDU, sie habe im Gegensatz zur SPD stets unbeirrt eine Politik verfolgt, die auf die deutsche Einheit zielte.

Anhand der zwölf Kapitel werden verschiedene Typen von historischen Legenden erkennbar. Die Propagandabehauptung der deutschen Kommunisten, die Nazis hätten 1933 den Reichstag in Brand gesteckt, ist ein Beispiel für zweckgebundene historische Legenden. Charakteristisch dafür ist, daß ihre Urheber die Tatbestände vorsätzlich und zielgerichtet verfälschen, die tatsächlichen Zusammenhänge verdrängen. Damit dient die Legende den politischen Zielen ihrer Urheber. Ähnliches gilt für Konrad Adenauers fintenreiches Spiel, mit dem er gleichzeitig den Westalliierten die weitgehende Souveränität der Bundesrepublik und der rebellierenden bundesdeutschen Gesellschaft die Zustimmung zur Wiederbewaffnung abrang. Eine Variante dieses ersten Typs sind die Legenden, die Persönlichkeiten belasten sollen, indem Jahre zurückliegende Handlungsspielräume übertrieben oder überhaupt erst postuliert werden. Die Behauptung von der »vergebenen Chance« für Deutschlands Wiedervereinigung durch die Stalin-Note 1952 gehört dazu.

Außer diesen zweckgebundenen Legenden gibt es solche, die eine Ersatzfunktion ausüben sollen und dort besonders gut »gedeihen«, wo kollektives Nichtbegreifen oder Nichtbegreifenwollen anzutreffen sind. So lassen sich unangenehme Ereignisse verdrängen oder allgemeine Schuldgefühle verringern. Klassisches Beispiel dafür ist der Streit um den Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion im Juni 1941. Hier prallen die Positionen direkt aufeinander – »Präventivschlag« oder »Überfall auf einen friedliebenden Vertragspartner«? Eine Variante dieses Typs sind Legenden, die verharmlosen oder rechtfertigen, wo Realität und Verantwortung aufgrund eindeutiger Fakten nicht zu leugnen sind. Man kann das am heftigen Streit um die Rolle der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ablesen, zusammen mit der Goldhagen-Debatte die wichtigste geschichtspolitische Kontroverse der neunziger Jahre.

Ein dritter Typ von Legenden dient der individuellen Entlastung von Politikern, Militärs oder anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Beispielhaft dafür sind die Dolchstoßlegende, mit der Paul von Hindenburg, Erich Ludendorff und andere führende Generäle ihre Rolle beim Zusammenbruch der deutschen Armee 1918 verschleierten, und die Vorwürfe Helmut Kohls gegen die SPD hinsichtlich der Deutschlandpolitik, mit der sich der Altbundeskanzler in der CDU-Spendenaffäre wehrte.

Eine vierte Art von Legenden umfaßt pauschale Verdächtigungen und Schuldzuweisungen, in der Regel, wenn auch nicht immer, gegen Juden gerichtet. Die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion oder die verbreitete Erzählung von der »jüdischen Kriegserklärung gegen Deutschland 1939« sind solche Fälle. Diese Lügen gebären weitere Behauptungen, etwa den scheinwissenschaftlichen »Beweis«, in Auschwitz und anderen Konzentrationslagern habe es keine Gaskammern gegeben. Im Gegensatz zu den ersten drei Typen von zeithistorischen Legenden spielen diese antisemitischen Topoi in unserem Buch keine Rolle. Das hat zwei Gründe: Einerseits widerlegen eine Vielzahl empfehlenswerter Bände diese Lügen. Andererseits sind sie aus guten Gründen und im Gegensatz zu den anderen deutschen Legenden strafrechtlich sanktioniert.

Wer sich mit Legenden beschäftigt, eckt unweigerlich an. Manche Rezensenten werden uns »Anhänger der Nazi-Unschuldsthese« schimpfen oder »Stalin-Apologeten«, andere in uns »Weißwäscher« wahlweise der SED-Diktatur, der Schweizer Banken oder des »US-amerikanischen Imperialismus« sehen. Man wird uns vorwerfen, politisch zu weit links zu stehen oder zu weit rechts, anti-national zu sein oder nationalistisch, auf die Gefühle und Ansichten von Zeitzeugen zu viel oder zu wenig Rücksicht zu nehmen. Wer so argumentiert, übersieht in der Regel eines: Ob es um die Verbrechen der Wehrmacht geht oder um die angebliche Beteiligung der NVA an der Niederschlagung des »Prager Frühlings« 1968, um das vermeintliche »Hineinschlittern Europas« in den Ersten Weltkrieg oder das Verhalten Erich Honeckers während der Polenkrise 1980/81 – überall verbergen sich Empfindlichkeiten, Schutzbehauptungen, überall wird Geschichte als politisches Argument benutzt.

Für uns Deutsche mit unserer oft vergangenheitsbezogenen Sicht auf die Gegenwart bietet das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert der Weltkriege, der Ideologien und der politischen Katastrophen, mehrere historische Umbrüche – und damit viel Stoff für Legenden. Mitverantwortlich für ihr Weiterleben sind oft wenig informierte, dafür um so mehr nach »Sensationen« gierende Journalisten. Unser Buch widerlegt ein Dutzend zeithistorischer Legenden – in journalistischer Sprache und teilweise sehr zugespitzt, aber zugleich mit wissenschaftlicher Genauigkeit. Es wagt den Spagat, kontroverse Themen pointiert darzustellen, ohne den Leser mit einem unüberschaubaren Anmerkungsapparat zu überfordern.

Dieses Buch ist entstanden aus jahrelanger Beschäftigung mit Legenden der deutschen Zeitgeschichte. Wir haben darüber seit 1991 eine Vielzahl von Artikeln in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht. Dennoch sind alle Kapitel im vorliegenden Band neu recherchiert. Wir haben nicht nur die aktuelle und historische Literatur herangezogen, sondern auch mit Experten und Augenzeugen gesprochen sowie Zeitungen, Zeitschriften und Archivalien ausgewertet. Dabei stießen wir neben vielem Bekannten auf Neues, bislang Verschüttetes oder Übersehenes. Wer weiß schon, daß sich deutsche Generäle und Diplomaten im Sommer 1914 bereits Wochen vor dem Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo sehr konkret mit dem Gedanken an einen Präventivkrieg beschäftigten – und darüber ganz offen sprachen?

Berlin, 20. Februar 2002 Lars-Broder Keil, Sven Felix Kellerhoff

»Wir sind alle hineingeschlittert«?

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914

»Eine schwere Stunde ist heute über Deutschland hereingebrochen. Neider überall zwingen uns zu gerechter Verteidigung. Man drückt uns das Schwert in die Hand!« Zehntausenden Berlinern spricht Kaiser Wilhelm II. mit diesen Worten aus der Seele. Sie haben sich am Nachmittag des 31. Juli 1914 auf dem Schloßplatz in Berlin versammelt, um Seine Majestät zu hören. Mit Hurra-Rufen und dem Absingen der Kaiserhymne »Heil Dir im Siegeskranz« beginnt die Kundgebung, und sie endet mit Wilhelms Aufruf: »Jetzt geht in die Kirche, kniet nieder vor Gott und bittet ihn um Hilfe für unser braves Heer!«1

Wenige Stunden zuvor hatte der preußische Kriegsminister General Erich von Falkenhayn dem Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg und dem Chef des Auswärtigen Amtes, Staatssekretär Gottlieb von Jagow, mitgeteilt: »Zustand der drohenden Kriegsgefahr befohlen.« Die Order ist offiziell »geheim«, doch Mund-zu-Mund-Propaganda trägt sie rasch in die Öffentlichkeit und umgehend in die Redaktionen der Zeitungen. Auf Extrablättern können die Berliner die Nachricht daher schon bald nach der kaiserlichen Ansprache lesen. Ein erst tausend-, dann bald zehntausendkehliger Chor stimmt an: »Lieb Vaterland, magst ruhig sein / Fest steht und treu die Wacht /Die Wacht am Rhein.«2

Nicht nur in der Reichshauptstadt, auch in der bayerischen Residenz München kocht am 31. Juli 1914 die Stimmung. Ein staatenloser Postkartenmaler notierte rückblickend: »Mir selbst kamen die damaligen Stunden wie eine Erlösung aus den ärgerlichen Empfindungen der Jugend vor. Ich schäme mich auch heute nicht, es zu sagen, daß ich, überwältigt von stürmischer Begeisterung, in die Knie gesunken war und dem Himmel aus übervollem Herzen dankte, daß er mir das Glück geschenkt, in dieser Zeit leben zu dürfen. Ein Freiheitskampf war angebrochen, wie die Erde noch keinen gewaltigeren bisher gesehen; denn sowie das Verhängnis seinen Lauf auch nur begonnen hatte, dämmerte auch schon den breitesten Massen die Überzeugung auf, daß es sich dieses Mal nicht um Serbien oder auch Österreichs Schicksal handelte, sondern um Sein oder Nichtsein der deutschen Nation.«3 Schon zwei Tage später meldete sich Adolf Hitler freiwillig bei einem königlichbayerischen Regiment; kein halbes Jahr zuvor war er noch glücklich gewesen, vom Wehrdienst in der österreichisch-ungarischen Armee wegen Untauglichkeit freigestellt worden zu sein.

Legenden ganz unterschiedlicher Art haben in den vergangenen 88 Jahren den Ausbruch des Ersten Weltkrieges überwuchert. Waren Deutschland und seine Verbündeten im Juli 1914 tatsächlich eingekreist von einer übermächtigen Allianz aus Frankreich, Großbritannien und Rußland, wie der Kaiser in seiner Rede vom Balkon des Berliner Schlosses behauptete und wie es auch Adolf Hitler empfand? Hatten Wilhelm II., seine Regierung und sein Militär nur noch die Chance, mit einem Präventivkrieg diesen Ring von Feinden zu zerschlagen?

Oder sind die europäischen Mächte im Sommer 1914 ungewollt in den Krieg »hineingeschlittert«? Der britische Staatsmann David Lloyd George hat diesen Gedanken 1933 auf eine seither immer wieder zitierte Formulierung gebracht: »Die Nationen schlitterten über den Rand in den brodelnden Hexenkessel des Krieges, ohne eine Spur von Besorgnis oder Bestürzung.« Nicht so bekannt, aber ebenfalls vielsagend ist eine andere Stelle aus den Kriegsmemoiren des liberalen Politikers, der von 1908 bis 1916 als Schatzkanzler und Kriegsminister zweiter Mann des Kabinetts in London war und dann bis 1922 als Premierminister die britische Politik bestimmte: »Die Welt war [im Juli 1914] außergewöhnlich glücklos im Hinblick auf die Qualität ihrer Staatsmänner in diesem schrecklichen Notfall. Hätte es damals in Deutschland einen Bismarck, einen Palmerston oder einen Disraeli in Großbritannien, einen Roosevelt in Amerika oder einen Clemenceau in verantwortlicher Position in Frankreich gegeben, hätte die Katastrophe abgewendet werden können – und meiner Ansicht nach wäre sie abgewendet worden. Aber es war nicht ein Politiker solcher Qualität zu sehen auf der Kommandobrücke eines großen Staates.«

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!