8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Krimi

- Serie: Erdmännchen-Krimi

- Sprache: Deutsch

»Familie raubt dir den letzten Nerv. Aber wenn du sie erst einmal hast, gibt es kein Zurück.« Ostern, Sonnenschein, Poolparty: Es könne echt entspannt sein im Freigehege. Aber die Familie macht Stress: Roxane zickt, Rocky versteht das nicht, und Rufus fühlt sich zum Paartherapueten berufen. Meisterschnüffler Ray ist deshalb mehr als erfreut, als Privatdetektiv Phil am Gehege auftaucht. Der ist zwar ein bisschen blass um die Nase, aber er redet von einem neuen Fall. "Cool", findet Ray, "worum geht's denn?" "Um mich", bringt Phil hervor, dann bricht er blutend zusammen. So stolpern die Erdmännchenbrüder Ray und Rufus in ein weiteres Abenteuer, das für Detektiv Phil sehr persönlich wird …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 343

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

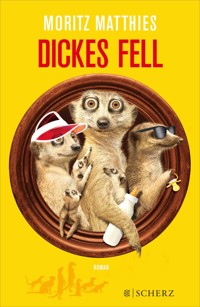

Moritz Matthies

Dickes Fell

Roman

Über dieses Buch

Frühling im Berliner Zoo. Endlich raus aus dem Bau! Meisterschnüffler Ray ist mehr als erfreut, als Privatdetektiv Phil Mahlow am Gehege auftaucht. Allerdings ist dieser ein bisschen blass um die Nase und redet von einem neuen Fall.

„Cool“, erwidert Ray, „worum geht’s denn?“

„Um mich“, bringt Phil hervor, dann bricht er blutend zusammen.

So stolpert das Erdmännchenermittlerteam Ray und Rufus in ein weiteres Abenteuer, das für Detektiv Phil sehr persönlich wird…

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Moritz Matthiesist ein Pseudonym. Bei FISCHER Taschenbuch sind bisher die Bände »Ausgefressen«, »Voll Speed« und »Dumm gelaufen« erschienen. Die Hörbücher sind bei Argon erschienen und werden von Christoph Maria Herbst gelesen.

Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2015 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung und -abbildung: buerosued.de

ISBN 978-3-10-403139-2

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Ein Team für alle Fälle

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

LESEPROBE aus dem fünften [...]

Kapitel 1

Ein Team für alle Fälle

RAY lebt mit seinem Erdmännchenclan im Berliner Zoo. Allerdings ist er etwas aus der Art geschlagen. Mit dem Graben hat er es nämlich nicht so. Dafür hat er seinen Traum erfüllt: Privatdetektiv zu sein. Mit seiner Spürnase ist er der perfekte Schnüffler. Und als sein menschlicher Partner Phil am Gehege auftaucht und angeschossen zusammenbricht, weiß Ray: Dieser Fall wird sehr persönlich für den Detektiv.

RUFUS – Rays Bruder – hat sich mit Hilfe der Zeitungen, die jeden Tag im Mülleimer am Gehegezaun landen, das Lesen beigebracht. Außerdem ist er ein genialer Tüftler. Als Phil in der Notaufnahme landet und erfährt, dass er Vater einer Siebenjährigen ist, die vermisst wird, sind Rufus Fähigkeiten gefragt. Mit dem nötigen technischen Equipment und Spürhund Puppy nehmen die beiden Erdmännchen die Verfolgung auf.

ROCKY der Erstgeborene – ist Clanchef und neuerdings Vater. Seine vier Kinder Colin, Celina, Cindy und Chantal bringen ihn jedoch zur Weißglut. Auch in der Ehe mit seiner Schwester Roxane kriselt es gewaltig. Zum Glück nimmt sich Paartherapeut Rufus der Sache – und der Gattin – an. Was sich allerdings in den verwinkelten Gängen des Baus wirklich abspielt, bleibt ein Geheimnis … zumindest für Rocky …

Kapitel 1

»Weißt du, was du bist?«, ruft Roxane, um sich die Antwort im nächsten Moment selbst zu geben. »Ein Aufzuchtsvernachlässiger!«

Quer durch unser Gehege wirft sie Rocky das an den Kopf. Selbst hier oben auf dem Felsvorsprung unseres Feldherrenhügels ist jede Silbe deutlich vernehmbar. Aufzuchtsvernachlässiger! Vor versammelter Mannschaft. Willkommen zu einem weiteren Tag im Paradies! Unwillkürlich frage ich mich, wo Roxane dieses Wort her hat und wie lange sie wohl üben musste, bis sie es an einem Stück aufsagen konnte.

Unten am Plantsch-, Entschuldigung: Erlebnisbecken kehrt augenblicklich Ruhe ein. Cindy und Chantal hören auf zu streiten und blicken neugierig zum Zaun hinüber. Sie finden das toll – wenn Mama Papa zeigt, wer im Clan der wahre Boss ist. Der angeknabberte Leuchtflummi, um den sie sich eben noch unter Einsatz ihres Lebens gestritten haben, treibt auf dem Wasser und wird unauffällig von Marcia aus dem fünften Wurf abgefischt.

»Hast du gehört, was ich gesagt habe?«, setzt Roxane nach.

Rockys Reaktion ist keine, die äußerlich erkennbar wäre. Er steht am Zaun, die Vorderbeine vor der Brust gekreuzt, und hat dem Clan den Rücken zugekehrt. Colin ist bei ihm, sieht zu ihm auf und wartet darauf, dass sein Vater etwas unternimmt. Er hätte gerne, dass Rocky ein cooler Typ und außerdem ein strahlender Held wäre. Armer Colin. Beinahe muss man sich für ihn freuen, dass er es in Sachen Hirnerweichung locker mit seinen Eltern aufnehmen kann. Dann tut die Erkenntnis nicht so weh.

Angestachelt von Rockys Schweigen, stakst Roxane mit Celine an der Klaue zum Zaun hinüber und raunt seinen mächtigen Rücken an. »Wie wär’s mit einer Antwort?«

Rocky dreht sich um. Was bleibt ihm anderes übrig? Er weiß, Roxane wird keine Ruhe geben, bevor er ihr nicht geantwortet hat. Wüsste ich es nicht besser, würde ich sagen, er hat Ringe um die Augen, große Ringe – wie die Geländereifen von dem Playmobil-Truck, mit dem Mads und Moby so gerne den Hang runterjuckeln. Kann aber nicht sein. Erdmännchen können keine Ringe um die Augen bekommen. Andererseits: Kaum einer würde glauben, dass ein Erdmännchen sich selbst das Lesen beibringen kann. Tja, mein Schlaumeier-Bruder Professor Doktor Rufus hätte zu diesem Thema erhellende Neuigkeiten beizutragen.

Natürlich ist Rocky von der Auseinandersetzung mit Roxane überfordert. Wenn ihm sonst jemand aus dem Clan auf die Eier geht – irgendjemand –, dann wird diesem Jemand unbürokratisch, aber entschlossen das Rückgrat gestaucht, und die Unterhaltung ist beendet. Bei der eigenen Frau allerdings geht das nicht so ohne weiteres. Das ist sogar bei ihm angekommen.

Aus diesem Grund warten sämtliche Clanmitglieder, die nicht gerade wie Natalie im Bau mit ihren jüngeren Geschwistern herummachen, gespannt darauf, was ihr Clanchef als Nächstes tun wird. Selbst die Hirnis aus dem vierten Wurf, und sogar die Besucher.

Rocky verpasst seinem Sohn eine zärtliche Kopfnuss. »Colin«, sagt er, »wir gehen in den Steinbruch.«

»Ist das jetzt dein Ernst?«, ruft Roxane.

»Mein vollstester.«

Mit dieser hübschen Wortschöpfung stampft das Vater-Sohn-Gespann an Roxane vorbei, durchquert das, was uns der neue Zoodirektor als »Savannenlandschaft« verkaufen will, und verschwindet hinter dem großen Felsen, auf dessen Rückseite sich der Steinbruch befindet, in dem Colin ungehindert seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen kann: Steine zu Kies verarbeiten.

Sonderbar. Colin und Rocky sind zusammengenommen nicht schlauer als ein Überraschungsei. Und doch: Beinahe beneide ich den kleinen Scheißer. Bedingungsloser kann man von seinem Vater nicht geliebt werden. Wenn ich da an meinen alten Herrn denke …

Langsam ebbt der Besucherstrom ab. War ein langer Tag. Vielleicht ist auch das ein Grund dafür, weshalb die Nerven heute so blank liegen. Ostern. Da fallen die Menschen herdenartig in den Zoo ein und können gar nicht genug davon bekommen, uns mit Schokoeiern zu bewerfen. Erzeugt wohl irgendeine Art von Stress, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Rufus meint, es gebe guten und bösen Stress. Der, der durch zu viele Besucher und zu viel Schokolade erzeugt wird, ist der böse.

»Ich fürchte, die Beziehung zwischen Roxane und Rocky hat ihren kritischen Punkt erreicht.«

Als hätte er meine Gedanken gelesen, ist mein kleiner Bruder aufgetaucht und setzt sich neben mich auf den Felsvorsprung. Mit den Vorderklauen reibt er über die Knie seiner Hinterbeine, als helfe ihm das beim Nachdenken. Tut es vielleicht sogar. Bei Rufus kann man nie wissen.

Die Anspannung im Gehege verflüchtigt sich. Celine hat sich von ihrer Mutter gelöst und stromert zu Cindy und Chantal hinüber, die sich gegenseitig beschuldigen, heimlich den Leuchtflummi vergraben zu haben. Marcia schleicht sich derweil in den Bau, eine Klaue hinter dem Rücken. Als sie bemerkt, dass ich sie nicht nur beobachte, sondern außerdem ganz genau weiß, dass sie den Flummi hinter ihrem Rücken versteckt, macht sie ein Gesicht, als hätten wir heimlich was am Laufen. Roxane steht unverändert am Zaun. Ohne ihre zweite Hälfte, die ihr ebenso abhandengekommen ist wie Celine, sieht sie allerdings plötzlich ganz schön verloren aus. Komischer Tag heute, denke ich – wenn selbst Roxane mein Mitleid erregt.

»Hat sie den Spruch von dir?«, frage ich, ohne meinen Blick von unserer Schwester zu nehmen. »Ist das das Ergebnis eurer ersten Therapiesitzung – dass sie Rocky quer durchs Gehege zuruft, er sei ein Aufzuchtsvernachlässiger?«

Statt weiter über seine Knie zu streichen, kratzt Rufus jetzt auf der Steinplatte herum, auf der wir sitzen. »Sie versucht, ihre subjektiv empfundenen Beziehungsdefizite zu artikulieren«, entschuldigt er sich.

Mein Bruder.

Ich nehme an, es gibt Arten, die haben ihre Ruhe, und es gibt Arten, die haben Familie. Ich habe Letzteres, und davon reichlich. Mit Zahlen über Sechs oder Sieben kenne ich mich nicht aus. Hat uns dieses Evolutionsdings nicht mit ausgestattet. Was mehr ist als sieben, ist entweder »viele« oder »sehr viele«. Mein Clan ist auf jeden Fall »sehr viele«. So viel zu meinem subjektiv empfundenen Ruhedefizit.

Es war Rufus’ Vorschlag – die Sache mit der Gesprächstherapie für Rocky und Roxane. Die Idee kam ihm, nachdem Roxane während der letzten Clanversammlung irgendwann aufgesprungen ist und gerufen hat, sie verlange die Scheidung.

Unser alter Herr, der bereits vor zwei Jahren als Clanchef abgetreten ist, Rocky zu seinem Nachfolger bestimmt hat und seitdem langsam, aber stetig in eine Welt abdriftet, die nur noch in seinem Kopf existiert, erhob sich plötzlich. Das Wort »Scheidung« musste etwas in ihm ausgelöst haben.

Zitternd auf seinen Stock gestützt, krächzte er sich den Hals frei, um dann mit erstaunlich fester Stimme zu sagen: »Die Ehe ist …« Er verstummte. Niemand wagte, ihn zu unterbrechen. »… ein Naturgesetz!«, fiel ihm schließlich ein. »Geschieden wird nicht!«

Er setzte sich wieder. Was folgte, war große Sprach- und Ratlosigkeit. Als er es nicht länger aushielt, kam Rufus dann mit diesem Gesprächstherapiezeugs.

Da Rocky grundsätzlich alles ablehnt, was er nicht versteht, lehnte er auch Rufus’ Vorschlag ab. »Quatschen is nich!«, sagte er. »Aber Scheidung geht klar.«

Das war der Moment, in dem auch Ma sich erhob, umständlich die Pizzaschachteln erklomm, die uns als Bühne dienen, und sich vor dem Clan aufbaute. »Seit Jahren beobachten wir einen Verfall der Sitten und müssen mit ansehen, wie Drogen und Unmoral in unseren Clan Einzug halten und den Charakter der nachfolgenden Generationen verderben.« Beschwörend streckte sie eine Klaue zur Decke. »Ihr habt gehört, was euer Vater gesagt hat: Die Ehe ist ein Naturgesetz. Sie ist heilig. Für alle Zeit!« Ihre Klaue senkte sich herab, bis sie auf Rocky zeigte: »Und das bedeutet: Du, mein lieber Herr Sohn, und du« – sie zeigte auf Roxane –, »ihr werdet eine Therapie machen!«

Und damit war klar: Was unser Clanchef wollte, war gerade nicht angesagt.

»Vielleicht sollte ich es mit einer Familienaufstellung versuchen«, überlegt Rufus.

Seit Tagen fragt sich unser Superhirn, wie ein geeigneter Therapieeinstieg für den Erstgeborenen aussehen könnte. Die erste Sitzung mit Roxane hat Rufus heute Vormittag bereits hinter sich gebracht. Heute Abend steht der Clanchef an. Ich habe ihm empfohlen, in jedem Fall einen Helm zu tragen. Rocky und Therapie … Ich habe ja keine Ahnung von so was, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da harmonisch wird.

Ich blicke zum Erlebnisbecken hinunter, wo Cindy und Chantal inzwischen um den abgebrochenen Bügel einer Sonnenbrille streiten, während Magnus im Wasser sitzt und jedes Mal, wenn er furzt, die aufsteigenden Luftblasen einzufangen versucht. Familienaufstellung. Aber sicher doch.

»Warum versuchst du es nicht mit Elektroschocks?«, schlage ich vor. »Diese Sprache versteht Rocky wenigstens.«

»Habe ich auch schon überlegt«, entgegnet Rufus trocken, »aber wenn man da nicht höllisch aufpasst, richtet man mehr Schaden an, als man Positives bewirkt.«

»Ich glaube nicht, dass man bei Rocky noch viel Schaden anrichten kann.«

Rufus ignoriert meinen Einwand. »Ich bin überzeugt, eine Gesprächstherapie wird ihm die Möglichkeit geben, sich und sein kompensatorisches Verhalten in einem neuen Licht zu sehen – und an sich zu wachsen.«

Da frage ich mich doch, wer von meinen Brüdern dringender eine Therapie braucht. »Wann begreifst du es endlich, Rufus? Rocky will nicht an sich wachsen.«

Mein kleiner Bruder hört auf, am Felsen herumzukratzen, und reibt sich stattdessen wieder die Knie. Hin und her und her und hin. Und hin. Und her und hin. Nervt voll ab. Dabei sollte ich eigentlich froh sein: War ein hartes Stück Arbeit für ihn. Letztes Jahr noch hat er sich bei solchen Gelegenheiten immer eine Klaue aufs Ohr gehauen. Oder an den Eiern gekrault.

Möglichst beiläufig lässt Rufus seinen Blick durch das Gehege schweifen. Insgeheim sucht er natürlich nach Natalie. Irgendetwas in ihm ist immer auf der Suche nach Natalie. Ich habe keine Ahnung, wo sie steckt, doch da auch Nick nirgends zu sehen ist, weiß ich ziemlich sicher, mit wem sie da steckt, wo ich es nicht weiß.

»Werd mal reingehen«, er erhebt sich schwerfällig, »vielleicht hält unser Psychotherapie-Handbuch ja einen hilfreichen Tipp für mich bereit.«

Ich sehe ihm nach, wie er den Feldherrenhügel runterklettert und jenseits des Wasserbeckens im Osteingang des Baus verschwindet. Unser Psychotherapie-Handbuch. O Mann. Rufus ist das einzige Erdmännchen auf diesem Planeten, das lesen kann. Und wird es bleiben. Und trotzdem legt er größten Wert darauf, dass unsere Bibliothek öffentlich ist und alle Clanmitglieder ungehinderten Zugang zu ihr haben. Bildung sei für alle da, sagt er. Manchmal denke ich, wenn Rufus nicht irgendetwas hat, das ihm das Gefühl gibt, sich aufzuopfern, dann fehlt dem echt was.

Apropos »dem fehlt was«: Neben dem Osteingang sitzt Pa in gebeugter Haltung unter einem Steinvorsprung. Wann immer er sich daran erinnert, schaut er zum Himmel auf und hält nach Savannenadlern Ausschau. Sein Leben lang hat er die Gefahr eines Adlerangriffs beschworen. Natürlich hat sich nie einer ereignet. Rührend, irgendwie. Zumal Pa seit einiger Zeit so schlecht sieht, dass er einen Savannenadler nicht mehr von einem geflügelten Schuhkarton unterscheiden könnte.

Vielleicht, überlege ich, fehlt jedem was. Mir zum Beispiel fehlt ein Ziel. Ich habe das Bedürfnis aufzustehen und irgendwohin zu gehen. Da ich aber nicht weiß, wohin, bleibe ich sitzen. Es ist ein Gefühl, als müsste eine Veränderung in meinem Leben eintreten, ein neuer Abschnitt beginnen – aber es passiert nichts. Das Alte ist vergangen, aber das Neue lässt auf sich warten.

Vielleicht komme ich in die Jahre. Midlife-Crisis. Rufus meint, die Geschwister aus dem ersten Wurf – also Rocky, Roxane, Rufus und ich – seien dieses Jahr sechs geworden. In freier Wildbahn hätten wir damit bereits unsere durchschnittliche Lebenserwartung erreicht. In Gefangenschaft können Erdmännchen wohl auch doppelt so alt werden. Ist natürlich die Frage, ob der Zoo bei mir als »Gefangenschaft« gilt. Würde sagen: nö. Wie auch immer, die erste Hälfte ist vorbei. Da kann man schon mal ins Grübeln kommen. Natürlich, da mache ich mir nichts vor, hat dieses Gefühl auch mit Elsa zu tun. Die Liebe meines Lebens. Die ewig unerfüllte Sehnsucht. Das seidigste Fell des Universums, das Weibchen, das sich für alle Zeit von mir losgesagt hat.

Rufus hatte mich von Anfang an gewarnt, dass eine Beziehung zwischen einem Erdmännchen und einer Chinchillalady ein No-go sei. Und widernatürlich. Als wüsste er nicht selbst, dass man sich nicht aussuchen kann, in wen man sich verliebt. Und als sei seine Endlosgeschichte mit Natalie jemals etwas anderes als eine Bruchlandung in zahllosen Kapiteln gewesen. Außerdem habe ich im Gegensatz zu ihm meine Lektion gelernt.

Letztes Jahr ist Elsa verschwunden. Erst aus ihrem Gehege, einige Zeit später aus meinem Leben. Hat mein Herz ans Kreuz genagelt, ihres an eine Beutelratte namens Barney gehängt und ist in ihr altes Leben zurückgekehrt. Trotzdem bin ich den Rest des Jahres auf meinem morgendlichen Zoorundgang meiner gewohnten Route gefolgt, die mich zum Schluss an Elsas Gehege vorbeiführte. Habe brav, als müsste ich eine Schuld abtragen, jeden Morgen die Wunde meines Herzens neu geöffnet. Doch damit ist jetzt Schluss. Seit wir aus dem Winterquartier ins Freigehege zurückgezogen sind, habe ich eine neue Route. Ich gehe jetzt oben herum, bei den Zebras und Giraffen vorbei. So treffe ich jeden Tag Minerva, den orakelnden Kauz, und sage als Letztes Steinböcken und den Fennecks guten Morgen. Ein Anfang ist also gemacht.

Was ich mir nicht ersparen kann, ist der Anblick ihres Geheges. Das nicht mehr ihr Gehege ist, seit es von Erwin, der peruanischen Hasenmaus, bewohnt wird. Einem muffigen Fellsack, der kaum jemals Elsas Holzburg verlässt, um sich dem Publikum zu zeigen. Was soll ich sagen: Streng genommen ist es auch nicht mehr ihre Holzburg, sondern die von Erwin. Soll er sie vollmuffeln, wie er will. Ihr Gehege, das nicht mehr ihr Gehege ist, hat er ohnehin längst entweiht.

Wenn ich, wie jetzt, auf dem Vorsprung unseres Feldherrenhügels sitze, sehe ich das Kupferdach von Elsas ehemaligem Gehege in der Sonne glänzen. Ich muss es sehen. Da hilft auch nicht, dass ich meine Route geändert habe. Ihr Gehege kann ich nicht versetzen. Wenigstens verblasst langsam der Glanz. Als sie letztes Jahr ihr Kupferdach neu gedeckt haben, da musste man noch richtig die Augen zusammenkneifen, wenn die Sonne darauf schien. Inzwischen ist es stumpf geworden. Wie meine Hoffnung auf ihre Rückkehr. Am Ende – das weiß ich, seit Phil und ich den Mord an einem Rennpferd aufgeklärt haben – bist du, was du bist.

Ach ja, noch gar nicht erwähnt: Phil. Mein menschlicher Partner. Privatermittler. Also wir beide. Schnüffler. Ein Team. Länger nichts von ihm …

»Ray?«

Die meisten Besucher haben die Folien ihrer Schokoeier verstreut, sind verschwunden und sitzen jetzt mit ihren Onkeln und Tanten über dampfendem Gänsebraten, als ich eine Gestalt auf unser Gehege zustolpern sehe: knittriges Leinensakko, Sonnenbrille, wirre Haare, ungelenke Bewegungen. Jepp, das ist mein Partner. Und wie es den Anschein hat, hat er heute vor allem Eier mit Single-Malt-Füllung gefunden. Ich klettere von meinem Felsen, überschlage mich aus reiner Blödheit mehrfach, kugele den Abhang hinunter und krache mit dem Hinterkopf gegen die Steinkante unseres Erlebnisbeckens.

»Alles gut, Leute!«, rufe ich, was ohnehin keinen interessiert, denn die Sonne geht bereits unter, und meine Geschwister haben sich fast alle in den Bau verzogen.

Ich rappele mich auf, rücke mir den Kopf zurecht und schleiche unauffällig zum Zaun. Phil hat inzwischen das Geländer erreicht und lehnt sich schwer atmend dagegen. Er hat wirklich übel Schlagseite. Und blass um die Nase ist er außerdem.

»Hey, Partner«, sage ich und klinge besorgter, als ich möchte. »Geht’s dir nicht gut?«

Ich strecke mein ultrafeines Näschen in seine Richtung und erwarte, von einer Whiskeywolke umfangen zu werden. Der Geruch jedoch, der mir stattdessen in die Nase sticht, ist ein anderer.

»Wir haben einen neuen Fall«, stöhnt er.

Einen neuen Fall? Beinahe mache ich es wie mein Bruder und haue mir vor Begeisterung eine Klaue aufs Ohr.

»Im Ernst?«, frage ich.

»Denke schon.«

»Cool!«

Ein neuer Fall. Ist vielleicht nicht der ersehnte Neuanfang, aber sicher geeignet, mich auf andere Gedanken zu bringen. »Worum geht’s denn?«

Wieder fährt mir dieser irritierende Geruch in die Nase. Den kenne ich doch. Das ist … Gleich hab ich’s …

»Um mich«, röchelt Phil.

Und bricht zusammen.

Einfach so. Rutscht vom Geländer ab und klatscht bewusstlos auf den Boden. Dabei bleibt sein Jackett am Zaun hängen und gibt den Blick auf ein bräunlich durchtränktes Hemd frei. Ein neuer Schwall des stechenden Geruchs bohrt sich in mein Hirn, und in dem Moment weiß ich endlich, woher ich ihn kenne: Es ist der Geruch von menschlichem Blut.

Kapitel 2

Ich stehe da wie ausgestopft und kann nichts tun. Das heißt: Ich könnte natürlich schon etwas tun. Aber ich kriege es nicht hin. Ich will meine Beine bewegen, doch es rührt sich nichts. Ich will um Hilfe rufen, bleibe aber stumm. Stattdessen starre ich Phil an, der bewusstlos auf der anderen Seite des Zauns liegt und lautlos vor sich hin blutet. Keine schöne Erfahrung. Für ihn nicht, und für mich auch nicht.

Phil verblutet nur deshalb nicht vollständig, weil kurz vorher Doktor Jennings und seine unvermeidlichen gelben Gummistiefel an unserem Gehege vorbeischlurfen. Der Tierarzt hat sein Betäubungsgewehr geschultert, hat sich Kopfhörer von der Größe eines Gefrierschranks übergestülpt, pfeift »Oh, when the Saints …« und schlenkert seinen Alukoffer hin und her. So ist er nur drauf, wenn er einem Säuger mal wieder »die Luft rausgelassen hat«. Wenn er zum Beispiel Justus, dem Breitmaulnashorn, eine Betäubungspatrone da hineinschießt, wo der sie nicht ohne fremde Hilfe wieder herausbekommt – und dann genüsslich eine raucht, während er dabei zusieht, wie drei Tonnen Lebendgewicht erst auf die Knie sinken und anschließend auf die Seite kippen.

Jennings also schlurft pfeifend an unserem Gehege vorbei und ist kurz davor, mich und meinen Partner nicht zu bemerken, als ich endlich die Starre abschüttele.

»Hey, Saftarsch!«, rufe ich und fuchtele mit den Klauen herum.

Bringt natürlich nichts. Zum einen, weil mein Gezeter bei ihm nur als Fauchen und Quieken ankommt, zum anderen, weil bei ihm überhaupt nichts ankommt, solange er diesen Gefrierschrank auf dem Kopf spazieren führt und »Oh, when the Saints …« pfeift. Ich greife mir also das Erstbeste und außerdem Einzige, das in Reichweite liegt, nämlich ein verrostetes Bic-Feuerzeug, lehne mich nach hinten, hole aus, so weit ich kann, mache mir klar, dass ich nur einen einzigen, einmaligen Versuch habe, stoße einen Schrei aus, schleudere das Feuerzeug durch die Streben und erwische Jennings tatsächlich an der Stirn.

Er hält inne, sieht sich um, blickt zum Himmel. Als würde es neuerdings Feuerzeuge regnen.

Ich rudere mit den Vorderbeinen: »Runter mit den Ohrmuscheln, du taube Nuss!« Als würde das irgendeinen Unterschied machen. »Hier, ich war’s! Ich hab dir das Feuerzeug an den Kopf geworfen!«

Er zieht die Augenbrauen zusammen, und dann, nachdem ich eine Art Breakdance aufgeführt habe, um seine Aufmerksamkeit auf den vor mir liegenden Phil zu lenken, kapiert er endlich, dass da ein verletzter Artgenosse liegt.

»Hoppla«, wundert er sich, »ja, was haben wir denn hier?«

»Was du hier hast, interessiert mich nicht die Bohne!«, brülle ich. »Ich habe hier einen Partner, der gerade verblutet!«

Während Jennings in aller Seelenruhe sein Gewehr gegen den Zaun lehnt und den Koffer abstellt, sieht er mich nachdenklich an: »Ganz schön aufgekratzt, das kleine Kerlchen«, stellt er fest.

»Das kannst du laut sagen«, rufe ich, trete an den Zaun und werfe ihm einen bohrenden Blick zu. »Und jetzt mach vorwärts, Pinguin!« Gut, dass er mich nicht versteht. Als Pinguin beschimpft zu werden ist echt das Übelste. Sind nicht die Schlausten hier im Zoo.

In Zeitlupe kniet sich Jennings neben meinen Partner, deutet ein Kopfschütteln in meine Richtung an, sagt »ts, ts« und befühlt mit zwei Fingern den Hals meines Partners. »Eigentlich«, nuschelt er mit einem Blick auf seine Uhr, »hab ich seit zwanzig Minuten Feierabend.«

Ich rüttle wie verrückt an den Zaunstreben: »Wenn du meinen Partner hier seinem Schicksal überlässt, sorge ich dafür, dass du in diesem Zoo keine ruhige Minute mehr hast! Und auch in sonst keinem – nirgendwo auf der Welt! Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst!«

Schon wieder schüttelt er den Kopf in meine Richtung. »Der viele Süßkram zu Ostern tut denen wirklich nicht gut.« Und nach kurzer Überlegung und einem kritischen Blick auf Phil: »Was soll’s. Tatort fällt heute sowieso flach.«

Er lässt die Verschlüsse seines Koffers aufschnappen, zieht zwei neongrüne Gummihandschuhe über und zupft Phil das Hemd aus der Hose.

O mein Gott!

Da ist ein Loch in Phils Hüfte, aus dem stoßweise Blut heraussuppt. Viel Blut, megaviel. Genug, um unser Erlebnisbecken zu füllen. Auf der Stelle wird mir schwindelig. Und schlecht. Ich muss mich an den Streben festhalten, um nicht der Länge nach hinzuklatschen. Mein Atem geht wie der einer Wüstenspringmaus. »Phil«, brülle ich, »halte durch, Partner!«

Jennings blickt auf: »Um dich kümmere ich mich gleich noch, kleiner Mann.« Dann knetet er sich mit seinem bekloppten Neonhandschuh das Kinn, dass es nur so quietscht. »Sieht aus, als wär die Arterie hinüber«, stellt er fest.

Ich weiß nicht, was eine Arterie ist. Dennoch sinke ich auf die Knie und beginne zu schluchzen.

Doktor Jennings durchstöbert derweil seinen Koffer, kramt seinen Brotbeutel hervor und löst die lila Plastikklammer, die ihn verschlossen hält. Anschließend nimmt er eine Sprühflasche und nebelt die Klammer mit etwas ein, von dem mir der Zaun vor den Augen verschwimmt. Dann stochern seine Finger in Phils Wunde herum wie der Rüssel eines Ameisenbärs. Jennings schiebt die Klammer bis zur Hälfe in Phils Körper und klemmt etwas ab. Sieht aus, als hätte sich ein Blutegel in der Hüfte meines Partners verbissen.

Mit einem saftigen Schnalzen zieht Jennings einen der Handschuhe aus und kramt in der Jacke nach seinem Handy. Ist eins von diesen Klappdingern, die man manchmal in Filmen aus den Neunzigern sieht.

»Tach!«, ruft er ins Telefon. »Doktor Jennings hier! Ich rufe aus dem Zoo an. Ich fürchte, wir brauchen einen Krankenwagen … Nein, es handelt sich nicht um ein Tier.« Nachdem er das Handy wieder in seiner Jacke verstaut hat, sieht er mich prüfend an.

»Was?!«, knurre ich. Inzwischen bin ich wieder auf den Beinen und sehe einigermaßen klar.

Jennings greift in seinen Koffer, schält eine feine Nadel aus ihrer Verpackung, pfropft sie auf eine Spritze und zieht etwas von einer farblosen Flüssigkeit auf.

»Na also«, fauche ich, »geht doch! Mach was – irgendwas! Hauptsache, er stirbt nicht!«

Sehr zu meinem Erstaunen drückt er jedoch nicht Phil die Nadel rein, sondern steht auf und langt über den Zaun. Plötzlich hält mich eine Hand im Nacken und hebt mich hoch.

»Was soll’n das werden?«, rufe ich, doch da spüre ich bereits die Nadel in meinen Nacken dringen und etwas Kühles, das sich unter meinem Fell ausbreitet.

Jennings patscht mir auf den Kopf: »Das wird dir ein bisschen die Luft rauslassen.«

Was das heißt, weiß ich.

Er setzt mich zurück ins Gehege, und schon spüre ich, wie mir die Vorderbeine schwer werden. Als hätte jemand Milchtüten drangehängt.

Scheiße.

Auch die Hinterbeine geben nach.

Auf dem Boden sitzend, schimpfe ich: »Das wird ein Nachspiel haben, Jennings!«, doch meine Worte zermatschen zu einem Brei, den nicht einmal mehr ich selbst verstehe.

Ich sehe noch, wie Jennings sich zufrieden eine Zigarette aus der Packung klopft, und dann sehe ich nichts mehr.

Ein gleißendes, weißes Licht umgibt mich, dringt in meinen Körper, erfüllt mich. Das Tor ins Jenseits, wie ich vermute, die himmlische Savanne, weit, endlos, mit jeder Menge Erde zum Umgraben, bis in alle Ewigkeit. Die Chance, Elsa noch einmal zu sehen, ist für immer dahin. Ich muss sagen: nicht gerade, was ich mir zu Lebzeiten unter dem Paradies vorgestellt habe. Doch wenn man erst mal tot ist, so wie ich, dann hat man wohl keine Wahl. Das muss man nehmen, wie es kommt. Jennings, die alte Tranfunzel. Hat unter Garantie überdosiert. Wäre nicht das erste Mal. Wenigstens ein Wunsch scheint in Erfüllung zu gehen: Ruhe. Keine nervigen Schwestern, keine bekloppten Brüder mehr.

Plötzlich erlischt das gleißende Licht. Ich sehe Sternchen. Dann ist es ebenso plötzlich wieder da und blendet mich. Dann ist es wieder weg und bleibt weg.

»Die Pupillenreflexe sind intakt«, höre ich eine Stimme.

Rufus’ Stimme.

Mein kleiner Bruder ist ebenfalls tot? Jennings! Hab dem Typen nie wirklich über den Weg getraut. Schiebt voll einen auf Tierkumpel in seinen gelben Schlurfstiefeln, aber sobald er unbeobachtet ist, wirft er mit Spritzen um sich wie ein Bonobo mit Apfelsinenschalen.

Eines meiner Augen wird geöffnet. Es erscheint der Kopf meines Bruders, umgeben von einem blaugrünen Heiligenschein. Sieht cool aus, so ein Lichterkranz. Ich frage mich, ob ich auch einen habe. Oder ob den nur Schlaumeier wie mein Bruder kriegen.

»Wird langsam«, stellt er fest.

Was immer mir das sagen soll.

Dann geschieht etwas höchst Sonderbares: Rufus’ Kopf verschwindet aus meinem Sichtfeld, aber sein Heiligenschein schwebt weiter über mir.

Während ich noch versuche, mir die Sache mit dem Heiligenschein zu erklären, passiert etwas noch Seltsameres. Ein weiteres Gesicht taucht auf, und der Heiligenschein wechselt seinen Besitzer. Beziehungsweise seine Besitzerin. Es ist Marcia, meine kleine, scharfe Schwester aus dem fünften Wurf, die vorhin den Leuchtflummi hat mitgehen lassen. Hat Jennings etwa den ganzen Clan auf dem Gewissen? Sind die Savannenadler doch noch gekommen und haben unser Gehege plattgemacht? Auf jeden Fall gibt es die Heiligenscheine offenbar nicht nur für Schlaumeier wie Rufus. Und wenn Marcia einen kriegt, will ich auch einen.

»Sieht voll schnuckelig aus, wie er so daliegt und sich nicht wehren kann«, höre ich Marcia sagen. »So hilflos irgendwie …«

Ich spüre eine Klaue irgendwo auf meinem Körper. Dem Bauch. Na ja, ehrlich gesagt spüre ich sie etwas tiefer als da, wo der Bauch ist. Da drängt sich natürlich mal als Erstes die Frage auf: Kann man nach dem Tod noch Sex haben? Würde die Aussicht auf die ewige Savanne deutlich aufpeppen.

Das also sind so die Gedanken, die mich als frisch Verstorbenen beschäftigen, als Rufus sagt: »Finger weg, Marcia. Was Ray jetzt braucht, ist Ruhe.« Da sagst du was, Brüderchen, denke ich. »Du wolltest ihn sehen, jetzt hast du ihn gesehen«, fährt Rufus fort. »Und nun husch zurück zu deinen Geschwistern. Du weißt ganz genau, dass ihr im Headquarter nichts verloren habt.«

Bevor Marcia aus meinem Sichtfeld verschwindet, lässt sie ihre Hand unauffällig in meine Leistengegend hinabgleiten und testet so auf ihre Weise, ob meine Reflexe noch intakt sind. Ja, das sind sie tatsächlich.

»Bis später«, haucht sie mir ins Ohr. Dann ist sie weg.

Der Heiligenschein ist immer noch da. Und das bedeutet: Ich bin gar nicht tot, sondern liege auf der Weinkiste, die uns als Konferenztisch dient. Und das über mir ist kein Heiligenschein, sondern der Lichtschlauch, den Rufus letztes Jahr an der Decke angebracht hat und mit dem sich stufenlos jedes Licht von »Desert High Noon« bis »Arctic Midnight« erzeugen lässt.

Ich versuche, etwas zu sagen, doch meine Zunge klebt am Gaumen fest und meine Mundhöhle ist trocken wie Pas Staublunge.

Rufus ist wieder da: »Durst?«

Ich versuche zu nicken. Autsch.

Mein Bruder nickt ebenfalls. »Ziehende Schmerzen im Nackenbereich?«

»So viel du willst«, ächze ich.

»Atemdepressionen?«

»Atem- was?«

»Nicht so wichtig. Jennings?«

Wieder nicke ich.

»Dachte ich mir. Ich nehme an, er hat dir Carfentanyl verabreicht. Übles Zeug. Wird noch eine Weile nachwirken. Besonders, wenn du aufzustehen versuchst. Besser, du bleibst liegen.«

Gut zu wissen. »Krieg ich jetzt was zu trinken?«

Rufus checkt die bescheuerte rosa Herzchen-Armbanduhr, die von dem Klettband baumelt, das er immer um den Bauch trägt. »Frühestens in zwei Stunden«, entscheidet er, »sonst kotzt du gleich alles wieder aus.«

Schöne Scheiße, denke ich, und in dem Moment fällt mir wieder ein, wer mich überhaupt in diese Situation gebracht hat. »Phil«, stöhne ich. Der Raum beginnt, sich um mich zu drehen.

»Nennt sich Rebound-Effekt«, doziert mein Bruder. »Was ist mit Phil?«

»Dem steckt eine lila Klammer in der Hüfte.«

Kapitel 3

Ich erwache in meiner Kammer. Allein. Immerhin. Den Geräuschen und Gerüchen nach zu urteilen ist es … Oh, schon Mittag? Und vor unserem Gehege lungern lauter Touris herum? Nein, danke. Noch immer brummt mir der Schädel. Abgerechnet wird später, Jennings, denke ich und will mich auf die andere Seite drehen, als, angekündigt vom Schein seiner Stirnlampe, Rufus hereinhumpelt.

Es könnte an meinem verschwiemelten Blick liegen, aber von meiner Warte sieht es aus, als hätte er ein geschwollenes Auge. Ich lese im Geiste die Bruchstücke des gestrigen Abends auf – Jennings, Phil, Marcia, der Heiligenschein –, finde aber nichts, was ein blaues Auge erklären könnte.

Dann fällt mir etwas ein: »Wie war die erste Therapiesitzung mit Rocky?«

Jetzt muss mein Bruder ganz schön lange drüber nachdenken, bevor ihm eine passende Antwort einfällt. Als er so weit ist, sagt er: »Konfliktreich.«

»Hast du dieses Familiending bei ihm ausprobiert?«

»Du meinst die Familienaufstellung?«

»Wenn du es sagst.«

»So weit sind wir nicht gekommen.«

Damit weiß ich wenigstens, wie sich das blaue Auge erklärt.

Ich setze mich auf, so gut es geht, und drehe langsam meinen Kopf hin und her. Der Raum macht noch nicht, was mein Kopf macht, aber die beiden nähern sich einander an.

»Durst«, sage ich.

Das hat Rufus natürlich vorausgesehen und die Nuckelflasche mitgebracht, die ein hysterisch schreiender Säugling gestern ins Gehege geschleudert hat. Die Flasche ist gefüllt – mit Luft. Zugegeben: Ein Pfützchen Wasser ist auch drin.

»Du willst mich verarschen«, sage ich.

»Ich dachte, wir versuchen es erst einmal mit fünfundzwanzig Millilitern und schauen, wie du die verträgst.«

»Bist du hier neuerdings der Bestimmer oder was?!«

Rufus stellt die Flasche außerhalb meiner Reichweite ab. »Ganz wie du willst.«

Ich rappele mich auf, doch es ist, als hätte jemand meine Kammer schräg gestellt, weshalb ich nach drei ungelenken Schritten erst einmal meine Nase in die Wand ramme. Vorsichtig lasse ich mich auf den Boden gleiten.

Als ich sicher bin, dass sich nichts mehr bewegt, strecke ich eine Klaue von mir: »Gib schon her.«

Nach fünfundzwanzig Millilitern Wasser und noch mal fünfundzwanzig und noch mal fünfundzwanzig bin ich so weit, dass ich halbwegs reden und denken kann. Der erste klare Gedanke, der sich formt, ist: »Phil! Wir müssen zu Phil!«

»Hab ich auch schon drüber nachgedacht«, behauptet Rufus. Etwas zu finden, über das mein Bruder noch nicht nachgedacht haben will, ist beinahe unmöglich. Dabei ist mir gar nicht klar, warum er überhaupt wissen sollte, was gestern Abend passiert ist.

»Wenn jemand versucht hat, Phil umzulegen – und danach sieht es ja aus –«, überlege ich, »und der jetzt spitzkriegt, dass er überlebt hat …«

»Davon ist leider auszugehen.« Mein Bruder fuchtelt mit den Klauen hinter seinem Rücken herum, als sitze ihm ein Skorpion im Fell. Schließlich gibt er es auf und dreht mir seinen Hintern zu. »Zieh das mal da raus.«

Glücklicherweise meint er mit »da« nicht seinen Hintern, sondern sein Klettband. Darin klemmt ein auf Briefmarkengröße gefalteter Zeitungsausschnitt.

Während ich ihn auseinanderfalte, richtet Rufus seine LED-Leuchte darauf. »War heute Morgen in der BZ«, klärt er mich auf.

Zum Vorschein kommt das Foto eines dümmlich in die Kamera grinsenden Doktor Jennings, der seinen Brotbeutel in die Kamera hält, als habe er die darin befindliche Stulle eigenhändig erlegt. Darunter steht ein kurzer Text.

Rufus tut so, als erwarte er von mir, dass ich die Notiz lese. Erwähnte ich es bereits? Keiner aus unserem Clan kann lesen. Rufus ausgenommen. Und das weiß er natürlich. Und daher weiß ich wiederum, dass er nur so tut, als erwarte er, dass ich das lese, während er in Wirklichkeit ganz genau weiß, dass ich das nicht kann, weshalb er eigentlich von mir erwartet, dass ich ihn darum bitte, es mir vorzulesen.

Und deshalb sage ich nur: »Ich warte, Rufus.«

Seufzend und mit der gebotenen Überlegenheitshaltung nimmt mir mein Bruder die Notiz aus den Klauen: »Überschrift: ›Tierarzt rettet Mensch!‹ Darunter steht: ›Dank der Geistesgegenwart eines Tierarztes konnte gestern Abend im Berliner Zoo eine Tragödie verhindert werden. Es war gegen 19 Uhr, als Dr. Jennings einen bewusstlosen Mann vor dem Erdmännchengehege entdeckte, beherzt zur Tat schritt und die durch eine Schussverletzung entstandene Blutung mittels einer desinfizierten Brotbeutelklammer stoppte. So konnte der inzwischen als bekannter Privatermittler identifizierte Mann im nahe gelegenen Martin-Luther-Krankenhaus notoperiert werden, wo er seitdem im künstlichen Koma gehalten wird. Sein Zustand sei kritisch, aber stabil, heißt es. Über das mögliche Tatmotiv, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage, könne zum jetzigen Zeitpunkt nichts gesagt werden.‹«

Rufus faltet den Zettel wieder zusammen und klemmt ihn in seinen Gürtel.

»Steht da wirklich, Jennings habe ›beherzt‹ und ›geistesgegenwärtig‹ reagiert?«, frage ich ungläubig.

»Viel problematischer ist, dass da steht, in welches Krankenhaus sie Phil gebracht haben.«

»Stimmt. Fehlen nur noch Station und Zimmernummer.«

»Also die Station müsste die 2A sein.«

Einmal mehr bedenke ich meinen Bruder mit diesem Blick, den ich ausschließlich für ihn reserviert habe und der sich je zur Hälfte aus Bewunderung und unendlicher Ermüdung zusammensetzt.

Rufus zählt an seinen Krallen auf: »Not-OP, kritischer Zustand, künstliches Koma … Da kommt nur die chirurgische Intensivstation in Frage, und im Martin-Luther-Krankenhaus ist das …«

»… die 2A.«

Er zieht die Schultern hoch, als wolle er sagen: Wenn du es sowieso weißt, weshalb erkläre ich dir dann alles?

»Und wie kommen wir dahin?«, frage ich.

»Speedboot?«, schlägt Rufus vor.

Ich rappele mich auf, stütze mich mit einem Vorderbein an der Wand ab und warte, bis meine Kammer zu schwanken aufhört. »Also los.«

Mein Bruder zögert. Er hat Angst um unser schickes Boot, mit dem wir uns in der Kanalisation bewegen können, seit dieser Drogensache vor … Ist eine lange Geschichte.

»Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, wenn du in diesem Zustand ein Boot steuerst«, sagt er.

»Ganz deiner Meinung. Deshalb wirst du es ja auch machen.«

Rufus rutscht vor Schreck sein kleines Erdmännchenherz in den Klettgurt. Er weiß so ziemlich alles über die Welt, aber gesehen hat er von ihr nicht mehr als einen Teil der Berliner Kanalisation und das, was von unserem Hügel aus zu überblicken ist. Ein genialer Schisser eben.

»Ich bin uns sicher von größerem Nutzen, wenn ich die Operation von unserem Headquarter aus …«

»Rufus!«

»Was?«

»Hör auf, rumzusülzen. Mein Partner – unser Partner! – liegt im Krankenhaus und hat höchstwahrscheinlich jemanden an der Backe, der ihm das Licht ausblasen will. Und wir müssen herausfinden, wer das ist. Wie du bereits sehr schlau erkannt hast, schaffe ich das nicht alleine. Also kommst du mit.«

»Vielleicht sollten wir lieber nach …«

»Geschissen auf ›vielleicht‹! Willst du etwa Schuld sein an Phils Tod?«

Ich gebe zu: Das ist eigentlich Rufus’ Masche – diese Art Fragen, wo die Antwort schon vorher klar ist.

»Nein«, gibt er kleinlaut zu.

»Also?«

»Also komme ich mit.«

Na bitte. Geht doch.

Als wir auf der Minus-drei-Ebene die Radkappe von dem Loch im Boden entfernen und den Knotenstrick in die Kanalisation hinablassen, wird mir sofort wieder schwindelig. So schwindelig, dass ich beim Abstieg die Augen zukneife und mich ganz auf das Seil zu konzentrieren versuche. Leider beginnt entweder der Strick oder mein Gehirn derartig hin und her zu schwanken, dass ich etwa auf halber Höhe ins Leere greife, mit rudernden Beinen durch die Luft stürze und tatsächlich dankbar bin, auf der Heckplattform unseres Bootes aufzuschlagen und nicht ins Abwasser zu klatschen.

»Alles in Ordnung, Brüderchen?«, höre ich Rufus von oben.

Auch unser Boot schwankt. Wie scheinbar alles heute. Ich unterdrücke einen Würgereiz: »Ging mir noch nie besser!«

Kurz darauf hat mein Bruder die Ladekabel abgeklemmt, das vertraute Vibrieren setzt ein, die Außenborder surren, und wir legen sacht vom Bordstein ab. So schlecht es mir auch gehen mag: Ich liebe diesen Moment. Markiert jedes Mal den Beginn eines neuen Abenteuers. Mein Bruder hat eine Spezialbatterie eingebaut, mit der man sonst liegengebliebene Autos wiederbelebt. Er meint, theoretisch könnten wir mit unserem Boot sogar Wasserski fahren. In Rücksicht auf meine Verfassung lässt er es heute allerdings ausgesprochen easy angehen.

Sein Smartphone klemmt zwischen Steuer und Windschutzscheibe und zeigt unsere Position an. Wenn ich es richtig deute, tuckern wir aktuell unter einer sehr breiten Straße entlang. Der gemauerte Tunnel ist jedenfalls riesig.

»Der Ku’damm!«, ruft Rufus und reckt die Nase in den Fahrtwind, als schnuppere er an der großen, weiten Welt.

Eines der Probleme, für das wir noch keine Lösung gefunden haben, ist das Öffnen von Kanaldeckeln. Sofern es nicht gerade heftig regnet und das Wasser in den Überlaufkanälen anschwillt, können wir uns mit dem Boot relativ ungehindert unter der Stadt bewegen. An die Oberfläche zu gelangen ist dagegen oft nicht ganz einfach. Wir tuckern also auf der Suche nach einem möglichen Ausstieg kreuz und quer unter dem Krankenhaus entlang, als Rufus plötzlich den Motor runterfährt und unser Boot an einem in der Wand eingelassenen Eisenbügel festknotet.

»Aluminium«, sagt er. »Fünfundzwanzig Zentimeter Durchmesser.« Er sieht mich an. »Sollte ausreichen.«

Hatte ich es schon erwähnt? Ich kann es nicht leiden, wenn mein Bruder mir das Gefühl gibt, ich sei unterbelichtet.

»Ich finde es super, Rufus«, entgegne ich, »dass du dir nicht mehr ständig die Klaue aufs Ohr haust. Aber wenn du nicht bald anfängst, Klartext zu reden, übernehme ich diesen Part für dich.«

Mit einer abgespreizten Kralle deutet er über sich, wo ein abgeschnittenes Rohr aus dem Kanalbogen ragt. »Notentlüftung«, erklärt er.

Ich blicke in die Röhre. Geht ganz schön weit hoch. Oben scheint ein Metalldeckel drauf zu sitzen, aber es gibt Seitenschlitze, durch die Licht einfällt. Könnte reichen, um sich durchzuzwängen. Vorausgesetzt …

»Irgendeine Idee, wie wir da raufkommen sollen?«

Hat er, logisch. Schon drüber nachgedacht. Sein Schlaumeier-Grinsen sagt alles. Er klappt die abschließbare Sitzbank hoch, verstaut das Smartphone darin und zieht aus einer Seitentasche vier durchsichtige, gewölbte Plastikscheiben mit Nippeln dran hervor.

»Die wollte ich dir schon lange mal verpassen.«

»Du willst mir vier künstliche Titten verpassen?«

Er erklärt es mir: Das sind nicht, wie man annehmen könnte, Brustimplantate für Kleinsäuger, sondern modifizierte Saugnapf-Handtuchhalter, belastbar bis eins Komma fünf Kilo. Wenn man den Nippel runterdrückt, saugen sie sich fest, wenn man ihn quer stellt, lösen sie sich. Und an der Innenwand des Entlüftungsrohres müssten sie theoretisch halten. So, wie Rufus es sagt, klingt es ganz einfach, auch wenn ich finde, dass er dabei etwas zu oft das Wort »theoretisch« benutzt. Aber eine bessere Idee habe ich natürlich auch nicht. Mein lieber Phil, denke ich, als ich den ersten Plastiknippel gegen das Rohr klatsche, sollten wir lebend aus dieser Sache herauskommen, dann will ich ein Jahr lang Lebendfutter für mich und meinen Bruder. Jeden Morgen.

Apropos Bruder: Rufus wartet selbstredend mit seinen Nippeln brav unten im Boot, bis ich mich nach zwei Beinahe-Abstürzen keuchend und entkräftet das Rohr hinaufgesaugt und -genippelt und außerdem festgestellt habe, dass der Entlüftungsschlitz tatsächlich breit genug ist, um sich durchzuzwängen. Erst dann nimmt auch er das Wagnis auf sich.