Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

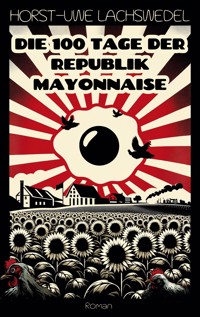

Franz-Pepi Neumayer hat es satt, ein passives Rädchen im System zu sein. Kurzerhand sagt er sich los von einer undurchschaubaren Politik der Mächtigen, von Österreich und der gesamten EU, und erklärt seinen Hühnerhof zum unabhängigen Staatsgebiet, dem er selbst als Kaiser vorsteht. Die gute alte Zeit, in der die Österreicher noch etwas galten in der Welt, steht im Begriff wiederbelebt zu werden. Die zur Zollbeamtin ernannte Oma muss fortan die Hofeinfahrt bewachen, der Euro wird abgeschafft und der Schilling wiedereingeführt. Doch bald wird deutlich, dass im Sog der Veränderung nicht nur das eine oder andere Huhn als Kollateralschaden abgeschrieben werden muss. »Als Staatsmann kann man nicht immer nur nett sein. Politik bedeutet, dass man hin und wieder hart durchgreifen muss. Dass man sagt: Du, du, du und du, ihr schaut jetzt in die Röhre.« »In einer Ära, wo Xenophobie zur Tugend erhoben, Populisten als Retter gefeiert, Verschwörungstheorien zur neuen Wissenschaft erklärt und alternative Fakten als Evangelium gepriesen werden - leuchtet Die 100 Tage der Republik Mayonnaise wie ein unerwarteter Strahl der Hoffnung auf; ein fröhliches Gegengift gegen den Marsch in die Arme der neuen Rechten, das dem drohenden Schatten des Autoritarismus ein Schnippchen schlägt.« Knut Loch

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 330

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Franz-Pepi Neumayer hat es satt, ein passives Rädchen im System zu sein. Kurzerhand sagt er sich los von einer undurchschaubaren Politik der Mächtigen, von Österreich und der gesamten EU, und erklärt seinen Hühnerhof zum unabhängigen Staatsgebiet, dem er selbst als Kaiser vorsteht. Die gute alte Zeit, in der die Österreicher noch etwas galten in der Welt, steht im Begriff wiederbelebt zu werden. Die zur Zollbeamtin ernannte Oma muss fortan die Hofeinfahrt bewachen, der Euro wird abgeschafft und der Schilling wiedereingeführt. Doch bald wird deutlich, dass im Sog der Veränderung nicht nur das eine oder andere Huhn als Kollateralschaden abgeschrieben werden muss.

Für die Hühner

Die Österreicher sind ein Volk, das mit Zuversicht in die Vergangenheit blickt.

Inhaltsverzeichnis

AN EINEM STAHLGRAUEN FRÜHLINGSMORGEN

100

99

97

ALS DER FRANZ-PEPI DIE MAMA,

95

91

DASS FRANZ-PEPI DIE ELTERN DER MAMA

88

85

80

77

74

DER SCHUSS KNALLTE

68

61

ZUR BEERDIGUNG KAM DER ALFONS,

57

56

ALS DIE MAMA IHREN ELTERN,

55

54

51

50 ½

50

42

33

30

28

27

25

21

20

18

15 ½

15

3

2

1

EPILOG

AN EINEM STAHLGRAUEN FRÜHLINGSMORGEN

wirft Franz-Pepi den Traktor an und ruft mit zum Trichter geformten Händen solange «Kikeriki» zum Schlafzimmerfenster hinauf, bis ein Hausschuh herabgeflogen kommt. Aus dem geöffneten Fenster sieht verschlafen die Mama auf ihren Gatten hinab und erkundigt sich, ob sie den psychiatrischen Notdienst rufen soll.

«Nein, aber die Kinder kannst du mir aus den Betten holen. Heute ist der Tag! Perfektes Sonnenblumenwetter!», ruft er aufgeregt.

Mein Bruder und ich, die das Spektakel im Innenhof längst aus den Betten und ans Fenster getrieben hat, brechen in jubelndes Geschrei aus. Im Nu liegen unsere Pyjamas wie abgelegte Schlangenhäute zwischen Spielzeugtraktor, Plastikpferd und Plastikschweinen auf dem Fußboden, und ein fiebriger Wettkampf entspinnt sich darüber, wer von uns schneller sein Drecker-Outfit angezogen hat. Bruder Klaus in seinem blauen Kinder-Overall sieht aus wie ein Miniatur-Bauer und ich bemühe mich gleichermaßen, den hiesigen Modeidealen in nichts nachzustehen, indem ich ein geblümtes Kopftuch umbinde, wie auch die Oma eines trägt.

«So, liebe Kinder», sagt Franz-Pepi, als wir schließlich im Hof unten stehen, «das hier ist die Agnes.» Liebevoll tätschelt er einen der an metallenen Zinken aufgehängten Plastikcontainer jenes mechanischen Wunderwerks, das er mir nun etwas genauer als «unsere Einzelkornsämaschine» vorstellt.

«Wir werden die Agnes gleich hinten an den Traktor hängen, aber zuerst müssen wir sie mit Saatgut beladen», sagt er, belehrend als spräche er zu einem Säugling und nicht mit einer Kindergärtnerin der zweiten Stufe. Bruder Klaus, der aus vorherigen Jahren schon längst Bescheid weiß, öffnet den Deckel des ersten Behälters und beginnt, mithilfe eines Messbechers, die Saatkörner einzufüllen. Ich wäre ihm gerne zur Hand gegangen, denn so schwierig scheint mir die Aufgabe nicht zu sein. Doch weil es mein erstes Mal bei der Aussaat ist, zieht mich der Vater zu einigen Stellschrauben und Griffen an der Seite hin. Während er an der Maschine herumhantiert, erklärt er mir, wie hier der Setzabstand und dort die Saattiefe eingestellt wird, was bei diesem Vorgang alles beachtet und bei jenem unterlassen werden soll. Ich nicke fleißig. Sich Papas Monologe anhören zu müssen, ist offenbar der Preis, den man fürs Traktorfahren bezahlen muss.

Schließlich bekomme auch ich einen Messbecher in die Hand gedrückt und mit vereinten Kräften dauert es nicht lange bis die Agnes vollständig befüllt ist. Der Papa wirft den Traktor an und die Mama bringt noch schnell ein Tablett mit drei dampfenden Tassen.

Damit wir so früh am Morgen wenigstens ein bisschen was Warmes im Bauch hätten.

Dann geht es los. In der vertraut nach Motoröl riechenden Fahrerkabine des Traktors sitzen mein Bruder rechts und ich links vom Papa, der das tuckernde Gefährt über den Vorplatz aus der Einfahrt lenkt. Hinter uns schließt die Mama das Tor und wirft uns drei Kusshände hinterher.

Wir fahren die Anhöhe hinauf, zu deren Fuß unser Hof in der Senke liegt. Drei schwarze Silhouetten gegen den Morgenhimmel. Franz-Pepi nickt nach Osten hin, wo sich zwischen violett-purpurnen Schlieren die Sonne durch den Dunst kämpft. «Wer von euch weiß, wofür das Morgenrot steht?» fragt er.

«Russische Atomraketen!» sagt mein Bruder, dessen Wissen sich samt und sonders auf seine Computerspiele und darauf, was er gerade im Fernsehen gesehen hat, bezieht.

«Heute hoffentlich nicht», lacht Franz-Pepi und wendet sich an mich. «Weißt du es noch, Jessi? Abendrot bringt Sonnenschein, bei Morgenrot wird’s...»

«...Regen sein!» rufe ich.

«Super. Und darum säen wir heute die Sonnenblumen. Denn für die Pflanzen ist es am besten, wenn sie gleich als Erstes, nachdem sie in der Erde liegen, eine Ladung Wasser bekommen.»

Auf der Hügelkuppe wendet Franz-Pepi den Traktor und hält, ohne den Motor abzudrehen. Unter uns liegt das Haus mit seinen sich um den Innenhof gruppierenden Wirtschaftsgebäuden, der Garten mit Beeten und Obstbäumen.

«Das Auenland», bemerkt Bruder Klaus. Und tatsächlich kann man die von Brachland umgebene, grüne Oase dafür halten: Eine paradiesische Insel in braunschwarzer See.

Franz-Pepi beschreibt inzwischen mit bogenförmigen Bewegungen seines Armes die Route, die wir mit dem Traktor nehmen müssen, um die bereits gesetzte Saat nicht versehentlich zu überfahren.

«Ansonsten gäbe es nämlich keine Mayonnaise.»

Aha. Mein Bruder und ich nicken, als hätten wir vollkommen verstanden.

Franz-Pepi erklärt: «Wenn wir über die Körner fahren ist die Erde zu fest und die Pflanzen können nicht keimen. Dann gibt es keine Sonnenblumen und auch keine Sonnenblumenkerne. Fehlen die Kerne, können wir kein Öl pressen und ohne Öl gibt es keine Mayonnaise.»

«Ahaaa», machen mein Bruder und ich.

«Ihr seht, für den Bauer hängt alles zusammen. Er muss auf jedes kleinste Detail achten, sonst kann es ihn leicht seine Existenz kosten, wenn er nur versehentlich mit dem falschen Bein aufsteht.» Dann erinnert Franz-Pepi daran, sich festzuhalten, er lockert die Bremse und endlich rumpeln wir ins Feld hinein.

Als wir auf der richtigen Spur sind, lässt mich der Vater den Schalter drücken, mit dem die Agnes aktiviert wird, sodass sie alle sechzig Zentimeter ein Sonnenblumenkorn in die Erde pflanzt. Bruder Klaus, der ebenso seinen Beitrag zu dem gemeinsamen Werk leisten will, fragt: «Darf ich fahren?»

«Selbstverständlich», ruft Franz-Pepi im Motorendröhnen, «sobald die Leasingraten vom Traktor abbezahlt sind.»

«Juhu», schreit Bruder Klaus und wirft die Hände in die Höhe, wodurch es ihn fast von der Sitzbank geschleudert hätte. Schnell fasst er einen Handgriff, ehe er fragt: «Und wann ist das?»

«In drei Jahren», lacht Franz-Pepi und strubbelt ihm übers Haar.

«Aber dann bin ich ja schon elf. Nein, zwölf», rechnet mein Bruder.

«Richtig. Ab zwölf darf man Traktorfahren.» Und mit einem listigen Seitenblick fügt Franz-Pepi hinzu: «Aber lenken darf man schon vorher.» Er überlässt meinem Bruder das Lenkrad und zeigt ihm, wie der Traktor in der Spur gehalten wird. Wohlig geschaukelt blicke ich hinaus auf die braune Erde und stelle mir vor, wie hinter uns eine Spur von Sonnenblumen erblüht.

Wenn ich aus heutiger Sicht an diese Zeit zurückdenke, so erstaunt mich vor allem die Unschuld, mit der das Leben damals vor sich hin plätscherte. Man erhob sich des Morgens, verrichtete sein Tagwerk und ließ sich des Abends erschöpft und zufrieden ins Bett fallen. Morgen für Morgen ging wie gewohnt die Sonne auf und so wie sie Tag für Tag den Erdball umrundete, so tuckerten wir an diesem Vormittag Schlaufe um Schlaufe um den Hof herum. Wir führten ein gewöhnliches Bauerndasein, eingebettet in den kosmischen Rhythmus der Jahreszeiten, geborgen im friedvollen Schoß der Welt. Nichts gab es, nicht das kleinste Zeichen, das darauf hingewiesen hätte, dass diese harmonische Zeit eines stinknormalen Alltags schon sehr bald zu Ende sein würde –außer vielleicht die blutrote Färbung des Himmels, die für Regen stand. Doch selbst wer Wetterallegorien abergläubisch ernst zu nehmen pflegt, hätte niemals die geballte Wucht des Infernos vorauszusehen vermocht, welches noch vor Ablauf des Jahres über uns hereinbrechen und als die «100 Tage der Republik Mayonnaise» in die Geschichte eingehen sollte.

100

Am 19. Juli des Jahres 20-- beschließt Franz-Pepi Neumayer, dass es reicht. Mit dem Staat, mit der Politik, mit allem. Anschließend fährt er zum Baumarkt nach Radigstätten und kauft zwei Rollen Absperrband in rot-weiß-rot. An der Kassa wartend entschließt er sich außerdem für ein neues Paar Arbeitshandschuhe. Spontan und entgegen sein knappes Budget. Doch, so die Überlegung, wer ein großes Werk in die Tat umzusetzen plant, der sollte gut ausgerüstet sein.

Zurück auf unserem Hof in Dunskirchen rammt er den Geländewagen in eine wild auseinander stiebende Horde Hühner hinein, springt aus dem ohne einen Hauch von Ordnung schräg zum Haus geparkten Fahrzeug und lässt dieses mitten auf dem staubigen Vorplatz in der Sonne stehen. Dabei ist er selbst es, der bereits ungezählte Male darauf hingewiesen hat, dass die Hitze der Elektronik schade und dass der Nissan gefälligst unters Garagendach gehöre.

An diesem Tag macht Franz-Pepi sich weder die Mühe, den Wagen in den Schatten zu parken, noch hat er Interesse daran, das unschuldige Opfer seiner Manie aus dem Kühlergrill zu klauben. Der Tatendrang hat ihn gepackt wie ein schweres bengalisches Fieber und das Ergebnis droht nicht weniger verheerend zu werden.

Der hölzerne Verschlag neben dem Kuhstall, welchen wir übertrieben «Scheune» nennen, weil dies bei den Höfen der Gegend so üblich, ist die nächste Station seines großen Planes. Diese mit dem Krempel von Generationen angeräumte Rumpelkammer kann mit Fug und Recht als neumayerisches Atommüll-Endlager bezeichnet werden. Verbraucht und Nutzlos ruhen hier Seite an Seite mit Alt und Kaputt, eine handgetriebene Ölpresse, ein schartiger Pflug, genügend abgefahrene Autoreifen, um ein militärisches Trainingscamp auszustatten, sechseinhalb Fahrräder und die alten Holzzuber, in denen früher die Mayo zubereitet wurde. Ein staubbedecktes Durcheinander, welches insgeheim darauf spekuliert, eines Tages in den Antiquitätenstand erhoben und für einen Batzen Geld verkauft zu werden. Und genau deswegen war es undenkbar, den Kram einfach wegzuschmeißen, oder – der Einfachheit halber – den Schuppen in Brand zu stecken; nicht etwa, weil sich niemand diese Plackerei antun wollte. In Franz-Pepis oft gehörten Worten: Hier werden Zeugen der «guten alten Zeit» bewahrt.

Dies erklärt allerdings nicht, warum er die Zaunpfosten ausgerechnet an diesem Ort verstaut hat. Vielleicht hatte er gehofft, nie wieder einen Zaun bauen zu müssen, vielleicht existiert jener «verfluchte Volltrottel» aber auch wirklich, dem er, während er Pfosten um Pfosten aus der hintersten Ecke des Gerümpelhaufens hervorzerrt, die Schuld an diesem «organisatorischen Verbrechen» anlastet.

Bis zu diesem Zeitpunkt, der in das sechste Jahr meines Erdendaseins fällt, hielt sich die geschichtliche Bedeutung des Örtchens Dunskirchen, gelinde gesagt, in Grenzen. Abgesehen von den gelegentlichen Streitereien unter Nachbarn, wenn ein Kalb sich an fremder Weide gütlich getan oder ein Hahn nervtötend früh zu krähen beliebte, hatten hier keine nennenswerten historischen Schlachten oder Ereignisse stattgefunden. Und wenn man den Wirten, den Pfarrer und die Greißler-Marie nicht mitzählte, so gab es auch keine berühmten Söhne oder Töchter, auf die wir mit Stolz als auf einen oder eine aus unserer Mitte hätten blicken können. Weder war hier je etwas Bedeutendes geschehen noch machte die Ansammlung verblasster Einfamilienhäuser und Bauernhöfe den Eindruck als würde sie es je auf die Seiten eines Geschichtsbuches schaffen.

Mit ihren 45 Einwohnern beeindruckte die Ortschaft, deren Namen ich schon damals stets nur mit den Verdauungsproblemen eines Geistlichen assoziierte, einzig dadurch, dass sie sich durch die Wirren der Zeit geschaukelt hatte und bis zu diesem Tag bestehen geblieben war. Doch selbst diese kleine Glanztat konnte im Lichte der jüngsten Verwaltungsreform in Frage gestellt werden, als wir unseres eigenen Bürgermeisters beraubt und dem größeren Radigstätten angegliedert worden waren.

Die einzigen halbwegs geschichtsträchtigen Symbole im Dorfzentrum von Dunskirchen sind eine große Linde «gepflanzt zum 50. Thronjubiläum seiner EW Majestät», sowie ein Brunnen aus dem Jahre 1908 «errichtet im 60. Regierungsjahr unseres Kaisers Franz-Joseph I». Eine kleine Plakette neben dem spinnwebenverzierten Wasserspeier, darauf Kein Trinkwasser steht, macht für den ortsfremden Besucher – aber nur wenn er die Betonung richtig auf Kein legt – deutlich, dass der Brunnen seit dem Ende der Monarchie ausgetrocknet ist und seither nur noch als Auffangbecken für die welken Blätter des Lindenbaumes dient. Sollte an diesem Punkt die Neugier dessen, der, aus welchen Gründen auch immer, sich in unser Kaff verirrt hat, noch nicht gestillt sein, so informiert eine verwitterte, halb vom Efeu verdeckte Inschrift über den eigentlichen Sinn, der den beiden Denkmälern ursprünglich zugedacht war: «Wurzeln der ruhmvollen Heimat» heißt es über den Lindenbaum, bezüglich des wasserlosen Brunnens ist vom «Quell des zukunftsfrohen Österreich» die Rede. Spätestens jetzt wird unser namenloser Besucher einen kopfschüttelnden Blick über den stillen, trostlosen Platz schweifen lassen und wenn er eine Ahnung von Geschichte hat dabei vielleicht ein bisschen lächeln. Denn rückblickend und insbesondere in Anbetracht zweier verlorener Weltkriege, sind diese allzu optimistischen Einschätzungen von Österreichs Zukunft natürlich vollkommen verlogen. Im gesamten 20. Jahrhundert war Österreich nicht nur kilometerweit am Ruhm vorbei geschlittert, seit dem Ende der Kaiserzeit hatte es zudem keine Veränderung gesehen, die den einstigen Zukunftsoptimismus in irgend einer Weise gerechtfertigt hätte. Wenn sich etwas geändert hatte, so war dies (jedenfalls im Originalton meines Vaters) «zum Schlechten gewesen».

Doch damit sollte es nun ein Ende haben.

An diesem heißen Nachmittag des 19. Juli 20--, während die drei am Beckenrand des Brunnens herumlungernden Dorfjugendlichen durch das sporadische Aufheulen-Lassen ihrer Mopedmotoren von ihrer baldigen Flucht kündigen und damit ein akkurates Bild der ländlichen Tristesse Dunskirchens geben, schallen vom Rande des Dorfes die Hammerschläge Franz-Pepi Neumayers. Es ist das sich klopfend ankündigende Geräusch des Neubeginns, welches zugleich den radikalen Bruch mit allem je Dagewesenen und Bekannten darstellt. Denn noch nie, nicht ein einziges Mal in der Geschichte des Dorfes, war jemand auf die Idee gekommen, in der flimmernden Hitze eines Julinachmittages Zaunpfosten einzuschlagen.

Schwitzend schleppt Franz-Pepi eine Leiter heran und klettert auf das Dach des Hühnerstalles. Ein Fluch entfährt ihm, als er sich beim Abstützen auf dem heißen Wellblech die Hand verbrennt. Doch wissend, um die historische Bedeutung des Moments, beißt er sich auf die Lippen. Er hat eine Rolle zu wahren, richtet sich entsprechend würdevoll auf und stemmt die Arme in die Hüften.

Was für ein herrlicher Ausblick!

Nach vorne hin das weite Land unter einem Baldachin aus blauer Seide, Sonnenblumen bis an den künstlichen Horizont der Hochspannungsleitung, Streifen Weidegrases dazwischen, Weizen- und Kartoffeläcker. Rechterhand, halb verdeckt von den Hügeln, drehen sich gemächlich die Rotoren zweier Windkraftanlagen. Zur Linken kann Franz-Pepi das Dach des nächstgelegenen Hofes sehen. Allerdings nur, weil er auf dem Hühnerstall steht – und ein bisschen auch deswegen, weil das Haus der Grösters auf der Hügelkuppe und nicht, wie das unsere, in der Senke gebaut wurde.

Franz-Pepi zieht tief die Luft ein.

Seine Füße stecken in Gummistiefeln, unter ihm gackern die Hühner. Dreihundertsechsundsiebzig Hühner minus des einen, das noch immer zwischen Stoßstange und Kühlergrill des Nissan klebt. Dieses traurige Bild kann Franz-Pepi von seinem Standplatz aus freilich nicht sehen, denn zwischen Hühnerstall und Vorplatz, wo das Auto – trotz empfindlicher Elektronik – in der Sonne steht, liegt das Wohnhaus. Ebenso wenig nimmt er wahr, dass dort soeben die Mama aufgetaucht ist, kopfschüttelnd und etwas von schmelzenden Kabeln murmelnd. Aber es wäre Franz-Pepi auch egal gewesen. In diesem Moment hat nur Augen für sein großes Werk. Den neuen Zaun!

Es ist ja nicht so, als wäre unser Hof bis zu diesem Zeitpunkt ohne Zaun gewesen. Wegen der Hühner ist das gesamte Grundstück inklusive Wohnhaus, Scheune, Kuh-, Schweineund Hühnerstall, Obstgarten, Plumpsklo und Vorplatz von Maschendraht umschlossen. So gesehen scheint nicht besonders einleuchtend, warum Franz-Pepi an diesem Tag eine zusätzliche Reihe von Zaunpfählen außerhalb der ersten einschlug. Vielleicht, so könnte man meinen, war der Zweck des Unterfangens der, dass er den Zaun für Wildtiere oder torkelnde Dorfwirtgäste – also sich selbst – sichtbarer machen wollte. Und damit in einer mondlosen Nacht niemand unversehens gegen das Gitter knallte, hatte er die Pfähle mit rotweiß-rotem Absperrband umwickelt, wie um vorab zu warnen: Achtung hier kommt etwas!

Offenbar hatte er Weltverbesserungsgedanken.

Dass er ein gutes Werk getan hat, findet, sich zufrieden umblickend, allenfalls Franz-Pepi selbst. Allerdings bezieht er sich bei dieser Feststellung mehr auf die Qualität der Ausführung, weniger auf den moralischen Wert des Zaunes. «Es ist vollbracht», sagt er und nickt anerkennend vom Hühnerstall herab.

Der Himmel wölbt sich blau über Obstbäume und Hühner, leise flattern die Absperrbänder in der Brise und nicht eine Wolke trübt den majestätischen Augenblick der Vollendung. Allerdings wäre gut gewesen, wenn in diesem Moment nicht ein spitzer Schrei die Ruhe durchbrochen und eine schimpfende Mama ums Haus gestürmt gekommen wäre: «Welcher Saubär hat die Elsie zerfahren?»

Es ist klar, dass sie Franz-Pepi meint, den sie sogleich auf dem Dach des Hühnerstalles entdeckt. Das Gezeter ruft auch Bruder Klaus auf den Plan, dicht gefolgt von der Oma, welche in der Eile weder das Strickzeug aus der Hand gelegt, noch den lustigen Wollknäuel bemerkt hat, der artig hinter ihr her hüpft. Selbst Waldemar, der Hund, kommt angetrottet, so wenig will nicht mal er an diesem müden Nachmittag die Chance auf ein bisschen Unterhaltung verpassen.

Indessen hat die Mama sich der Leiter bemächtigt, fest entschlossen, den Übeltäter nicht eher vom Stalldach herunter zu lassen, bis er über das totgefahrene Huhn Rede und Antwort gestanden hat. Doch dieser denkt nicht einmal daran, wegen so einer Lappalie Rechenschaft abzulegen. Blitzschnell erkennt er das Situationspotenzial: Er auf erhöhtem Posten, unten die gesamte Familie nebst Hund – besser hätte er es nicht planen können. Also hebt er theatralisch die Arme, macht einen Schritt nach vorn und beginnt mit einer Donnerstimme zu sprechen als hätten sich vor ihm die Massen versammelt.

«Liebe Familie, geschätzte Untertanen...»

«Du hast hier keine Untertanen, Bürschchen!», unterbricht ihn die Mama.

Franz-Pepi, nun doch stutzig geworden, beschließt, die im Geiste vorbereitete Rede kurz zu fassen. Mögen ihn die Geschichtsbücher als Mann der Taten und nicht der Worte in Erinnerung bewahren. Geredet wurde in der Politik sowieso genug, gebracht hatte es bis dato nichts.

Daher beschränkt er sich auf das Wesentliche: «Ich proklamiere», sagt der Mann auf dem Hühnerstall und weist mit umfassender Geste über das weite Land: «Österreich!»

«Du bist mir aber ein schöner Depp!» tönt es von unten. «Natürlich ist das Österreich.»

Unbeirrt zeigt die hochaufgerichtete Gestalt nach unten, dorthin wo wir alle versammelt stehen. «Ich proklamiere», donnert er mit gesteigertem Crescendo, damit es auch die Hühner mitkriegen: «Unser Reich!»

Soweit es einem Menschen möglich ist, in verschwitztem Unterhemd und trotz Gummistiefel eine triumphale Pose einzunehmen, gelingt dies Franz-Pepi. Doch anstatt der begeisterten Beifallsstürme ertönen weiterhin nur die trägen Sommernachmittagsgeräusche der Insekten.

Sich räuspernd hält er es nun doch für besser, dem soeben Gesagten einige erklärende Worte hinterher zu schicken. Er reckt die Brust, er hebt die Hand zum Himmel und er verkündet: «Ich sage uns los von dem Kasperltheater, das die politische Bühne Österreichs bedeutet. Ich sage uns los von den Fesseln Brüssels und der gesamten EU. Ich sage uns los von einer undurchschaubaren Politik der Mächtigen, von Steuerzahlungen zugunsten ausländischer Banken und von einem Land, dessen politisches Gewicht einzig in der Clownerie besteht, die es zum Amüsement der Weltöffentlichkeit betreibt. Ich sage: Wir sind frei von Österreich!»

Für einen Moment scheint es, als hätten die Hühner zu Gackern, die Grillen zu Zirpen und die Fliegen zu Summen aufgehört, da dieser Paukenschlag von einer Proklamation die Weltgeschichte in ein Vorher und ein Nachher auseinander reißt. Gleichzeitig reißt auch der Geduldsfaden der Mama, die noch immer die Leiter in der Hand hält.

«Was mit dem Huhn im Kühlergrill vom Auto los ist, will ich endlich wissen!»

«Das Huhn», intoniert Franz-Pepi selbstsicher, «ist das sowohl traurige wie notwendige Opfer, welches auf dem Weg zur Freiheit gebracht werden musste. Ihm soll beim heutigen Gala-Dinner auf einem Bett aus Rosmarinkartoffeln Würdigung widerfahren.»

Als hätte er den Sinn dieser Worte verstanden, beginnt Waldemar plötzlich zu bellen, Bruder Klaus ruft: «Super, Grillhendl!», und die Oma bückt sich nach einem völlig verstaubten Wollknäuel. In diesem Moment der allgemeinen Auflösung bleibt der Mama nichts anderes übrig, als seufzend die Leiter wieder am Hühnerstall anzulehnen und Franz-Pepi das Herunterkommen zu ermöglichen. Außerdem ist auch ihr gegrilltes Huhn lieber als auf heißem Blechdach gegarter Ehemann.

So geschah, dass am Nachmittag des 19. Juli 20-- mein Vater, Franz-Pepi Neumayer, auf das Dach des Hühnerstalles stieg und als Kaiser Franz-Pepi I. der Republik Mayonnaise wieder herunter kam.

99

Wie ein unerwarteter Gast nicht immer herzlich empfangen wird – besonders wenn er keinen Kuchen mitbringt –, so scheint auch die Ankunft des neu gegründeten Staatsgebildes auf unserem Hof eher unwillkommen. Besonders die Mama ist skeptisch gegenüber «dieser ganzen Angelegenheit», deren Sinn ihr bitteschön erst mal jemand erklären soll.

Der frischgebackene Kaiser kann zu seiner Verteidigung nur mehrfach betonen, dass es ihn lediglich zwei Rollen Absperrband, nicht einmal zwanzig Euro (die neuen Arbeitshandschuhe mitgerechnet) und einen läppischen Nachmittag Arbeit gekostet hat, den kleinsten Staat der Welt ins Leben zu rufen. Das war Rekord, bitteschön! Gleich mehrfacher Rekord: Kostengünstigster Staat, mit der kleinsten Landesfläche und der niedrigsten Einwohnerzahl. Und dies, obwohl in einer ersten Volkszählung selbst Hühner, Schweine, Kuh und Hund mitgerechnet wurden.

Die Gründung eines Kleinstaates auf österreichischem Boden bleibt vorerst jedoch eine inoffizielle Angelegenheit. Mit der öffentlichen Bekanntmachung, einer Presseaussendung oder -konferenz (laut Mama genügte ein Posting auf Facebook), wollte man warten bis die junge Staatsmaschinerie einigermaßen geschmiert lief und es etwas zu präsentieren gab, das zu präsentieren sich auch lohnte. Unter allen Umständen galt es zu vermeiden, sich als Vorsteher einer schlecht zusammengeschusterten Bananenrepublik in der Öffentlichkeit zu blamieren. Daher besteht Franz-Pepis erster Akt als Staatsoberhaupt darin, eine hochoffizielle To-do-Liste aufzusetzen, durch die dem Land Leben eingehaucht werden soll. Deren erster Punkt lautet: «Einen klingenden Namen finden.»

'Republik Mayonnaise' war nämlich keineswegs der Name, mit dem Franz-Pepi in die Geschichte einzugehen beabsichtigte, sondern ein Zufallsprodukt, das sich auf die plumpe Tatsache berief, dass wir auf unserem Hof vom Verkauf selbst erzeugter Mayonnaise lebten. Das war ungefähr so blöd, als hätte man Österreich aufgrund seiner Kühe und einiger Hobby-Imker als «Land in dem Milch und Honig fließen» bezeichnet. Doch war die kollektive Erinnerung noch selten den Weg der höchsten Präzision als vielmehr jenen der größten Bequemlichkeit gegangen. Sie nannte «Hundertjährigen Krieg» was in Wirklichkeit 116 Jahre gedauert hatte, sprach von der «Türkenbelagerung» obwohl genau genommen die Osmanen vor Wien gelegen hatten, und mit der Konsequenz der Inkonsequenz bezeichnete sie als «Republik Mayonnaise» was faktisch nicht einmal eine Republik gewesen war. Unser Staat war eine Monarchie, womit für Franz-Pepi, Kaiser Franz-Pepi I., der Gipfel der Ignoranz unbestreitbar erreicht war. Wenn der ehemalige Monarch – Gott hab ihn selig – wüsste, dass sein historisches Erbe auf Wikipedia unter «Republik Mayonnaise» gespeichert ist, er würde sich im Grabe wälzen und bis ins Diesseits könnte man seine Donnerstimme grollen hören: «Republik Mayonnaise, dass ich nicht lache! Ein Reich ist das, wie seit den Tagen des Dritten keines mehr gesehen wurde. Und ein Kaiserreich obendrein. Das soll sich dieses ignorante Pack von Nachwelt endgültig hinter die Ohren schreiben.»

Konzentriertes Schweigen erfüllt den Raum, durchbrochen nur dann und wann von einem nach Rosmarinkartoffeln und Hühnchen schmeckenden Rülpser. Die kulinarischen Freuden sind abgetragen und nach den fettigen Tellern hat sich reinweißes Druckerpapier ins Zentrum der Aufmerksamkeit manövriert. Bruder Klaus schaudert schon der Anblick. Es scheint, als müsste er gleich denken.

Der Vater teilt Stifte aus und schon rauchen die Köpfe oder sind zumindest bemüht, heißen Dampf zu produzieren. Nur mein großer Bruder, seinen drei Jahren in der Volksschule Radigstätten zum Trotz, missinterpretiert das Schreibinstrument in seiner Hand als Grubenwerkzeug für Ohr- und Nasengänge.

Ich bin die Erste, die auf dem Papier zu kritzeln beginnt, doch anstatt wie beauftragt einen pfiffigen Namen für den neuen Staat niederzuschreiben, male ich eine Sonne auf den Kopf eines überdimensionierten Huhnes. Ehrlich gesagt, kann ich gar nicht schreiben. Meine Nase reicht gerade mal über die Tischkante, meine Füße baumeln im Leeren. Außerdem finde ich es dumm, sich einen Namen für etwas zu überlegen, das weder Tier noch Stoffpuppe ist.

Ein angenehmer Lufthauch zieht zum Fenster herein, mit ihm das Zirpen der Grillen und fernes Motorengeräusch. Das schmutzig-gelbe Moskitonetz reflektiert das Licht unserer Küchenfunzel, deren schwacher Schein die fernen Winkel des Raumes im Dunkeln lässt. Im hellen Zentrum des Lichtkegels, unter einem mit Florales bestickten Stoffschirm, steht in Tischmitte ein Marmeladenglas. Ein leeres, sauber ausgewaschenes Behältnis, das heute ausnahmsweise kein Marmeladenglas zu sein hat, sondern eine Wahlurne darstellen darf. Da purzeln nun eins nach dem andern die gefalteten Zettelchen hinein und dann wird es spannend.

Mit geschlossenen Augen fasst der Vater ins Glas und zieht den ersten Vorschlag hervor.

«Der Name unseres Staates lautet… Österreich?» Schon fährt er aus dem Häuschen, plustert sich auf wie der Obergockel im Hühnerstall. «Ja was soll das denn! Nein, wer hat denn diesen Mist geschrieben? Oma?»

Die Oma antwortet mit unschuldiger Fistelstimme: «Was war noch einmal die Frage, bitte?»

«Das ist keine Quizsendung, Oma.»

Zum Glück gelingt es der Mama, Franz-Pepi einen beschwichtigenden Blick zuzuwerfen, den dieser auch gleich richtig interpretiert. Anstatt also die Oma niederzuschreien, wirft er sich wieder in Positur, reckt die Brust vor, schließt die Augen und greift zielsicher ins Marmeladenglas – Pardon, die Wahlurne – und der Gewinner ist: «Wau wau.»

Neuerliche Entrüstung, ein finsterer Blick in die Runde. Doch noch ehe der Vater den Übeltäter zu einem freiwilligen Bekenntnis auffordern kann, entlarvt ein schlecht unterdrücktes Kichern Bruder Klaus, der alles auf den unterm Tisch liegenden Waldemar schiebt.

Mein überdimensioniertes Huhn ist inzwischen zum Reittier geworden. Der Vater hält die Zügel in der Hand, dahinter sitzt die ganze Familie. Nur Bruder Klaus muss hinterher rennen. Weil auf dem Papier noch Platz war, hängt nun auch ein Spiegelei am Himmel, das der Sonne Konkurrenz macht. Als ich die Zeichnung Franz-Pepi zeige, ist dieser ganz außer sich vor Begeisterung.

«Da schaut's einmal her. So sieht konstruktive Arbeit aus. Wenn alle so aktiv wären wie die Jessi, dann stünde unser Staat im Handumdrehen. Prima, Jessi! Das wird jetzt das Staatswappen.»

Das war nicht nur so daher geredet. Wenige Tage später fuhr Franz-Pepi «ins Ausland», wo er verschiedenfarbige Stoffe und Fäden besorgte, aus denen die Mama eine Flagge nach meiner Vorlage schneiderte. Sie änderte nur ein winziges Detail: Bruder Klaus wurde mit aufs Huhn gehoben, stattdessen rannte nun der Hund hinterdrein.

Im Glas liegen noch zwei Zettelchen. Als erstes zieht der Vater seinen eigenen, auf dem steht «Neu-Reich». Das kapiert natürlich niemand, weil wir weder neureich sind, noch es irgend einen Sinn gemacht hätte, wenn wir es gewesen wären.

«Wir heißen doch Neumayer», erklärt Franz-Pepi. «Aber Neumayer-Reich klingt zu umständlich. Daher Neu-Reich. Das neue Reich der Familie Neu-mayer.»

Auffordernd lächelnd blickt er in die Runde, welche, kopfschüttelnd und nasenrümpfend, sich keine Mühe gibt, ihre Missbilligung zu verbergen. Die Oma holt zum Vernichtungsschlag aus: «Und das willst du dann jedem erklären, der zu uns auf den Hof kommt?»

Franz-Pepi setzt zu einer Entgegnung an, doch die Oma hört gar nicht hin, fährt direkt fort, mit gesenktem Blick und zunehmender Geschwindigkeit vor sich hin zu nuscheln: «Den Kunden, die die Eier kaufen, dem Postler und der Greißler-Marie, den Vertretern und Schnorrern, den Bettlern, den Ausländern, ja überhaupt dem ganzen asozialen Pack, das es nur auf meine Rente abgesehen hat und das ja auch keine Steuern nicht zahlt, diese Kriminellen, diese Schmarotzer und Terroristen...»

Es dauert eine Weile bis der Automatismus sich legt und die Oma aus dem Labyrinth der Gehirnwindungen und Synapsen herausfindet, das ihr populistische Politiker und reißerische Medien ins Hirn gestanzt haben. Dann sagt sie: «Aber eigentlich bin ich Kommunistin.»

Woraufhin wir entgegnen: «Jaja, Oma.»

Normalerweise.

Heute sagt der Vater: «Ab sofort bist du Monarchistin.» Und noch ehe irgendwer etwas sagen kann, fischt er als letzten Vorschlag den von der Mama aus der Marmeladenglasurne. «Kaiser-Franz-Pepi-Land», liest er laut und haut auf den Tisch: «Sibylle!»

Die Mama senkt den Kopf und flüstert: «T'schuldigung. Ich dachte…»

«Nein nein, ich meine das ist ein großartiger Vorschlag», präzisiert Franz-Pepi seinen Ausruf als einen Ausdruck der Begeisterung und entlockt der Mama ein strahlendes Lächeln.

«Wirklich? Soll ich's vielleicht erklären?»

«Überhaupt nicht nötig! Versteht man vollkommen, auch ohne Erklärung. Das ist ja schließlich das Entscheidende an so einem Namen, dass man ihn gleich versteht. Sonnenklar ist das. Kaiser-Franz-Pepi-Land ist ein Bezug auf ein bereits existierendes geografisches Gebiet, die Inselgruppe Franz-Josef-Land, die von Österreich entdeckt und nach Kaiser Franz-Josef I benannt wurde. Das Tolle an diesem Namen ist aber nicht nur der geografische Kontext, sondern auch und vor allem die Assoziation mit dem alten Österreich und dem Hause Habsburg. Mit einer Zeit, in der der Österreicher noch etwas galt in der Welt und sich nicht ständig als falscher Australier zu rechtfertigen hatte. Als unser Staat noch groß und mächtig war und obendrein weise regiert wurde. Und das, meine Lieben, ist das unbedingte Vorbild auch für uns, den Staat Kaiser-Franz-Pepi-Land!»

Und damit er diesen, wie er findet, fundamentalen Grundsatz nicht vergesse, notiert er sich auf einen frischen Bogen Papier: «Die altehrwürdige Doppelmonarchie Österreich-Ungarn ist das unbedingte Vorbild des Staates…»

«Du Papa», unterbricht ihn Bruder Klaus, «war Österreich-Ungarn nicht ein Vielvölkerstaat?»

«Na und?»

«Wir sind ja nur die Oma, die Mama, du, die Jessi und ich.»

Statt einer Antwort erhebt sich der Vater und marschiert aus dem Zimmer. Alle müssen mitkommen, zur Hintertür in den dämmrigen Garten hinaus, wo auf ihren winzigen Instrumenten die Grillen fiedeln. Ein zarter Geruch nach Löwenzahn und Sauerampfer liegt in der Luft, über dem Horizont leuchten vereinzelte Sterne. Vaters Arm deutet auf den quadratischen Schatten, der im Dunkel zwischen den Obstbäumen leise bimmelt: «Da hast du deinen Ungar.» Er zeigt auf den Hühnerstall – «Franzosen» – und den daran angrenzenden Schweinekoben: «Österreicher. Alles in allem genug, um einen Vielvölkerstaat zu begründen.»

Doch mit dieser Aussage stößt Franz-Pepi auf wenig Begeisterung. Besonders empörend an seiner willkürlichen Einteilung ist, dass ausgerechnet die Schweine die Österreicher darstellen. Meint jedenfalls die Oma. Wissend lächelnd weist Franz-Pepi darauf hin, dass wir uns überhaupt nicht aufzuregen haben, da wir ja gar keine Österreicher mehr seien. Außerdem folge seine Einteilung sehr wohl den Gesetzen der Logik und sei mitnichten willkürlich. In Frankreich esse man ein Omelette, das Crêpe heiße und zu dessen Herstellung es Eier brauche. Demnach seien die Hühner unsere Franzosen. Aus Ungarn hingegen kennen wir das Gulasch, welches bekanntlich aus Rindfleisch gemacht würde. In diesem Moment dringt, was fast wie eine Bestätigung klingt, ein sanftes Muh aus dem Dunkel des Obstgartens zu uns herüber.

Franz-Pepi fährt fort: «Was das österreichische Nationalgericht angeht, so ist die Sache etwas komplexer, da Wiener Schnitzel, wie wir alle wissen, eigentlich vom Kalb kommen müsste. Aber da wir erstens kein Kalb zur Verfügung haben und man zweitens sowieso nicht unter die Panier sieht, machen wir es eben so wie alle und nehmen das Schnitzel vom Schwein.»

Richtig überzeugt sind wir trotz dieser ausführlichen Erklärung aber noch immer nicht. Die Mama findet es «nicht richtig», dass der frisch gekrönte Monarch über den Verzehr seiner Untertanen nachsinnt und Bruder Klaus untergräbt die Logik seiner Einteilung mit der Frage: «Und was ist mit dem Waldemar?»

Doch auch dies kostet Franz-Pepi nur ein kurzes Schlucken, ehe er voller Überzeugung verkündet: «Chinese!»

97

Ein Staat, dessen Grenzen nicht respektiert werden, ist kein Staat. Österreich hat sich mit seinem Beitritt zur EU im Jahr 1996 das eigene Todesurteil ausgestellt. De facto hat es damals zu existieren aufgehört. Seine Identität als Nation usurpierten die Brüsseler Spekulanten, welche sofort mit der Demontage des Staates begannen: Sie zwangen Österreich zur Öffnung seiner Grenzen, vernichteten den ehrenvollen Beruf des Zollbeamten und brachten mit dem guten, alten Schilling unser wahres Herzstück zum Opfer dar. Österreich ist in der EU aufgegangen genau wie damals im Dritten Reich. Außer einer leeren Hülse, der bedeutungslosen Markierung, die ihm auf der Landkarte gelassen wurde, ist ihm nichts geblieben. Alles was einst gut, schön und österreichisch gewesen ist, wurde zunichte gemacht – und ganz genau wie damals, als man das Österreichische «deutsch» zu sein zwang, zwingt man ihm nun das Europäertum auf. Aus dieser historischen Lehre folgt: Der Schutz nationalstaatlicher Grenzen ist von allerhöchster Priorität, denn mit ihnen steht und fällt die politische Unabhängigkeit.

So konnte man das sehen.

Unter anderem dann, wenn man sich neuerdings als «Kaiser Franz-Pepi I.» bezeichnete und seiner Familie einen langen Monolog halten musste, um zu begründen, warum die Oma in Zukunft die Hauseinfahrt zu bewachen hatte.

«Die Mama hat schon genug Pflichten und ich werde nicht der erste Kaiser der Geschichte sein, der Ausweiskontrollen durchführt. Für Jessi und Klaus geht im Herbst die Schule los und Waldemar ist ein Hund. Wer bleibt da übrig?»

«Die Oma», sagt Bruder Klaus geflissentlich.

«Richtig», bestätigt Franz-Pepi. «Ob sie jetzt im Haus sitzt und strickt oder draußen an der frischen Luft, ist doch ganz egal.»

Die Oma widerspricht: «Ich will aber nicht im Regen sitzen. Und schon gar nicht in der Sonne.»

Damit ist das Schicksal des armen Waldemar besiegelt, der als erstes Opfer einer erstarkten Staatsautorität um Haus und Hof gebracht wird. Ein Sonnenschirm kommt als Zollhäuschen nämlich nicht in Frage – wie würde das denn auch aussehen –, ebenso wenig eine Plastikplane oder ein Gartenpavillon. Nein, für die Oma muss ein richtiges Wärterhäuschen her und zwar eines das aussieht wie jene, die unser Kaiser aus Mittelalterfilmen kennt. Schmal, hoch, mit hölzernem Giebel oben und gewölbter Türöffnung vorne. Im Grunde nichts anderes als eine Hundehütte, nur eben ein bisschen höher. Doch da Franz-Pepi unmöglich schon wieder nach Radigstätten zum Baumarkt fahren kann und da der Waldemar ohnehin ständig im Haus schläft, bleibt letztlich nur eine einzige Möglichkeit: Die Zwangsverstaatlichung der Hundehütte.

Niemand ist dafür. Aber da auch niemand ernsthaft protestiert, schlägt Franz-Pepi noch am selben Tag der Hundehütte den Boden aus und montiert sie auf vier Pfähle, die er neben dem Gatter unserer Hofeinfahrt ins «Niemandsland» zwischen Maschendrahtzaun und rot-weiß-rotem Absperrband setzt. Dieses Konstrukt bemalt er mit vertikalen Streifen in schwarz und weiß, und stellt zu guter Letzt einen Stuhl hinein. Denn, dass die Oma sitzen muss und nicht den ganzen Tag Habacht stehen kann, daran kann selbst ein Kaiser nichts ändern.

Während wir darauf warten, dass die Oma zum Probesitzen kommt, kann ich endlich meine Frage stellen, die mir seit Franz-Pepis letzter Ansprache im Halse steckt: «Du Papa, was ist denn eigentlich 'das Österreichische'?»

«Das… ähm Österreichische», stottert der Vater und kratzt sich im Nacken: «Um das zu verstehen, bist du noch zu jung, mein Schatz. Aber vereinfachend könnte man sagen, dass es sehr viel mit Schnitzel zu tun hat.»

«Dann gibt es in der EU keine Schnitzel?»

Franz-Pepi stößt einen langen Seufzer aus: «Doch schon. Schnitzel gibt's auch in der EU.» Und nach einer Pause fügt er hinzu: «Aber nur Normschnitzel.»

Schließlich kommt die Oma und setzt sich in das Hunde-Zoll-Häuschen. Von der Brust aufwärts verschwindet sie hinterm schwarz-weiß gestreiften Holz. Der Rest schaut unten raus.

«Franz-Pepi, mir zieht's so um die Hüfte», jammert sie.

«Dann strick dir einen Nierengurt!», blafft dieser grob und stapft davon, aus irgendeinem Grund plötzlich schlecht gelaunt.

Der Hund bellt ihm hinterher.

Vielleicht liegt es an den Erzählungen der Mama. Denn obwohl ich damals noch ein Kind war, erinnere ich mich mit Lebendigkeit an die ersten Tage der Republik Mayonnaise.

Anfangs schien es wie ein Spiel, wie eine Flause meines Vaters, ein Hobby, ein kurzzeitiger Hirnhochdruck an diesen heißen Sommertagen. Doch schnell wurde uns klar, dass man nicht einfach einen Staat ausrufen und dann so weiter machen konnte wie bisher. Sogar die zu schwach gesalzenen Kartoffeln der Mama zog es in den Sog der Veränderung. Die Oma brauchte nur zu sagen: «Gib doch bitte mal das Salz, Franz-Pepi.» Und schon donnerte es mit Bärengebrüll: «Der Erste!»

Wenn die Oma dann ganz verdattert blinzelte, musste die Mama erklärend einspringen: «Er ist jetzt ein Kaiser, Oma. Franz-Pepi der Erste.»

«Aber wieso denn?» Die Oma blinzelte noch mehr. «Franz-Pepi ist doch nicht der Erste. Das ist doch der Alfons. Der ist ja ganze drei Jahre vor ihm zur Welt gekommen.»

«Aber nicht als Kaiser», sagte der Vater. «Und schon gar nicht als Franz-Pepi.»

Für den Rest der Familie war indessen nicht klar, worin der Vorteil der frisch gebackenen Monarchie gegenüber der soeben erfolgreich überwundenen Demokratie bestehen sollte. Im Gegenteil: In den alltäglichsten Angelegenheiten kam es zu Einschränkungen. Schon am ersten Abend, als nur der Fernseher aufgedreht wurde, stürzte Franz-Pepi mit einem Aufschrei ins Zimmer, als hätte er eine Verschwörung aufzulösen.

«Halt! Sofort ausmachen! Hier wird nicht Feind geschaut!»

«Ja so ein Blödsinn. Wir sind doch nicht im Krieg», antwortet die Mama.

«Aber in Opposition. Das bedeutet, dass wir einen ideologischen Feind zu bekämpfen haben und damit ist der ORF einer der Rädelsführer von diesen scheiß Ausländern!»

Für einen Moment setzt sogar das Klackern von Omas Stricknadeln aus, aber die Mama hat nur etwas länger gebraucht, um Luft zu holen, denn jetzt kriegt er was zu hören, der Franz-Pepi, Kaiser hin oder her! Zusammenreißen soll er sich gefälligst, in diesem Haus werde so nicht geredet. Mit Seife könne er sich das Maul ausschmieren und am besten auch gleich das Gehirn mitwaschen. Ja sowas aber auch! Da wollte man sich am liebsten verhört haben.

Franz-Pepi, plötzlich leise geworden, aber noch immer weit entfernt von kleinlaut, versucht eine Rechtfertigung: «Aber Sibylle, ich mein ja doch die Österreicher. Die sind ja jetzt das Ausland. Seit wann darf man denn nicht mehr über die Österreicher schimpfen?»

«Seit sie unsere Nachbarn sind», entgegnet die Mama.

«Ja eben», sagt Franz-Pepi.

«Genau», wiederholt die Mama und es bleibt beim Unentschieden.

Fern geschaut wird trotzdem nicht.

Stattdessen gibt es «Verfassungssitzung». Eine Besprechung all dessen, was wir in Kaiser-Franz-Pepi-Land dürfen, müssen, tun und lassen sollen. Rechte der Hühner. Rechte von Hund, Schwein und Kuh. Rechte von Huhn im Verhältnis zu Kuh und Schwein. Ebenso Schwein zu Kuh. Der Hund steht darüber. Überm Hund stehen wir. Das ist zwar unfair, aber die Realität.

Der Kaiser bringt es auf den Punkt: «Nur weil heute die Verhältnisse ausformuliert werden, heißt das nicht, dass es nicht schon immer so gewesen ist. Außerdem machen wir Staat und nicht Rebellion.» Für die Oma ist dies das Stichwort, die Internationale anzustimmen, aber ihr kommunistischer Eifer reicht dann doch nur bis zur dritten Zeile.

Wesentlich schwieriger fällt Franz-Pepi hingegen die Erklärung, warum auf der höchsten Stufe des staatlichen Gefüges – und damit auch über uns, wie er sich ausdrückt, «Normalbürgern» – der Kaiser stehen sollte.

Beinahe kann man ihn bemitleiden, nicht nur weil monarchistische Ansprüche prinzipiell schwer durchzusetzen sind. Doch verkompliziert sich die Situation in seinem Fall dadurch, dass des Kaisers einzige Untertanen aus den Mitgliedern seiner eigenen Familie bestehen. Als Angehörige des Herrscherhauses wünschen wir selbstverständlich auch besondere Rechte zu haben. Nur muss der Kaiser diesen besonderen Rechten gegenüber noch besonderere Rechte besitzen, da seine Rolle als Herrscher sonst überhaupt nicht zur Geltung käme. Kompliziert. Sehr kompliziert sogar.

In der Vergangenheit, klar, da wäre auch eine derartige Konstellation kein Problem gewesen. Man hätte einfach jedem eine reingehauen, beziehungsweise reinhauen lassen, von den Soldaten. Ende der Debatte. Heutzutage konnte man nicht einmal mehr den Hund schlagen (oder schlagen lassen) ohne vor irgendein selbstgerechtes Minderheiten-Tribunal gezerrt zu werden. War ja schon schwierig genug, als Familienoberhaupt Patriarch sein zu wollen. Mit Gleichberechtigung und diesen neumodischen Familienstrukturen nahezu unvereinbar. Und dann erst Kaiser!

«Sexist! Macho! Tyrann!», tönt die Mama, noch bevor Franz-Pepi den Gedanken zu Ende gesponnen hat. Und das, obwohl er in keinster Weise verpflichtet gewesen wäre, uns an der Verfassungsdiskussion teilhaben zu lassen.

Die Empörung «des Volkes» ist ihm daher absolut unverständlich, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass man als Monarch eben in ganz anderen Zusammenhängen denkt wie der Pöbel mit seinen bürgerlichen Problemen und Problemchen. Als Kaiser war man verpflichtet, über den Nichtigkeiten zu stehen, und dies hieß im Klartext: Dass man sich entgegen den kollektiven Widerstand trotzdem durchsetzte.