19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Pattloch eBook

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

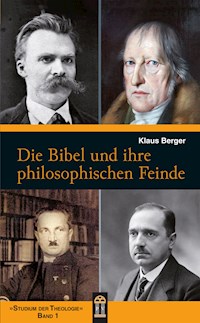

»Was einige Theologen heutzutage über Jesus Christus schreiben ist schier unerträglich!« Klaus Berger, der streitbare alte Mann der neutestamentlichen Bibelexegese, räumt mit liebgewonnenen Legenden auf, die in seiner Kollegenzunft kreisen. Sein Befund: Die Bibelforschung strotzt vor Denkverboten, Ignoranz und philosophischen Moden, die ans Märchenerzählen grenzen. Schlimmer noch, auf diese Weise betreiben viele Theologen ungewollt das Geschäft der Atheisten: Sie verstellen den Weg zum Glauben. Berger hält dagegen: Jesus war kein Gutmensch, Gesundbeter und sanftmütiger Weisheitslehrer, sondern lebendiger Gott, der Teil unserer Geschichte geworden ist. Sein Buch öffnet dem Leser einen Zugang zu Jesus von Nazaret, der beide Perspektiven in den Blick nimmt: seine menschliche und seine göttliche Natur.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 430

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Klaus Berger

Die Bibelfälscher

Wie wir um die Wahrheit betrogen werden

Knaur e-books

Über dieses Buch

Eine zornige Abrechnung

»Was einige Theologen heutzutage über Jesus Christus schreiben ist schier unerträglich!« Klaus Berger, der streitbare alte Mann der neutestamentlichen Bibelexegese, räumt mit liebgewonnenen Legenden auf, die in seiner Kollegenzunft kreisen. Sein Befund: Die Bibelforschung strotzt von Denkverboten, Ignoranz und von philosophischen Moden, die ans Märchenerzählen grenzen. Schlimmer noch, auf diese Weise betreiben viele Theologen ungewollt das Geschäft der Atheisten. Sie verstellen den Weg zum Glauben. Berger hält dagegen: Jesus war kein Gutmensch, Gesundbeter und sanftmütiger Weisheitslehrer, sondern lebendiger Gott, der Teil unserer Geschichte geworden ist. Sein Buch öffnet dem Leser den Zugang zu einem Jesus von Nazaret, der beide Perspektiven in den Blick nimmt, seine menschliche und seine göttliche Natur.

Inhaltsübersicht

Vorwort

Dieses Buch ist ein Aufschrei, ein planctus Germaniae, wie man so etwas vor der Reformation nannte (vgl. z.B. Onus ecclesiae, Köln 1501), denn 200 Jahre fleißig und intelligent betriebene Bibelwissenschaft hat eine volkskirchliche Wüste hinterlassen. Zumindest hat sie daran wesentlichen Anteil. Der Zustand der Kirchen auf evangelischer wie katholischer Seite ist zu einem nicht unwesentlichen Teil jener schonungslosen Zerstörung zu verdanken, die von den Bibelwissenschaften ausging. Wenn nämlich die Bibel, wie gerade die Reformation feststellte, die maßgebliche Grundlage für das Christentum ist, kann eine systematische Zerstörung dieser Grundlage nicht ohne Folgen bleiben.

Diese heftige Klage ist insoweit einzuschränken, als sie im Wesentlichen auf kirchlichen Erfahrungen in Nord- und Ostdeutschland beruht. Auch die Angriffe auf die Forschung gehen nicht von Kollektiv-, Sippen- oder Berufsstandhaftung aus, sondern es werden nur generelle Voraussetzungen sowie symptomatische und Spitzenleistungen erörtert. Diese pflegen jedoch nicht zufällig zu sein, denn zerstört wurde wirklich systematisch alles Porzellan, von der Geburt in Bethlehem bis zur Himmelfahrt, von der Jungfrau Maria bis zu den Mahlzeiten mit dem Auferstandenen.

Die Spitzen, die dieses Buch enthält, verstehen sich nicht in erster Linie konfessionell. Schließlich sind vom liberalen Erbe der hemmungslosen Bibelkritik seit 50 Jahren auch Katholiken erfasst, die es zumeist noch darauf anlegen, die Protestanten rechts oder links zu überholen. Auch ein Katholik wie Rudolf Pesch legte seine Meinung schriftlich nieder, Josef sei der biologische Vater Jesu (er hatte, soweit ich sehe, keine Zeit mehr für eine Korrektur).

Und der Einmarsch dieser Kritik in die katholischen und orthodoxen Kirchen Osteuropas und des Nahen Ostens steht kurz bevor. Damit aber bekommt diese eigenartige Wissenschaft sehr bald einen sichtbaren weltpolitischen Charakter. Bevor die Christentümer des Westens aus eigener Schwäche zusammenbrechen wie einst die Kirchen Nordafrikas unter dem Druck des Islam, versteht sich dieses Buch als dringender Appell zu einer Reformation besonderer Art, nämlich zu einer Reformation der sogenannten historisch-kritischen liberalen Exegese.

Man wird einwenden, dieses Neue sei bereits da, und insofern komme dieses Buch 50 Jahre zu spät, denn es gibt bereits Neutestamentler wie Ulrich Wilckens, Marius Reiser und Ansgar Wucherpfennig. Und Konservative gab es zu allen Zeiten einige (M. Hengel, P. Stuhlmacher, W. G. Kümmel, O. Hofius), doch ihr Wirken blieb oft in ihrem Einzugsbereich stecken, und den Gesamteindruck konnten sie nur wenig verändern. Alles das, was dem in diesem Buch unter dem Stichwort »Gegner« aufgezeigten Mainstream widerstreitet, kann ich mit Dank akzeptieren.

Ich würde mich allerdings weigern, unter die Konservativen etwa der obengenannten Art eingereiht zu werden. Die biographischen Kontakte z.B. mit M. Hengel und W. G. Kümmel, die mir vergönnt waren, waren denn auch durch flammende Abneigung gekennzeichnet. – Und in der Tat bedarf der Begriff »konservativ« schon seit Jahrzehnten einer Klärung. Seit dem Fall Andrea van Dülmen an der Tübinger Fakultät 1969 (siehe dazu unten zur Lage der katholischen Exegese, Seite 326), die nicht promovieren durfte, weil sie angeblich »zu katholisch« im Sinne von vorgestern war, also zu konservativ, sind die Karten in Deutschland neu gemischt. Diese Frau war nämlich nicht blind im Sinne von vorgestern, sie war nur neugierig im Sinne von übermorgen. Typisch konservativ sind, so würde ich es sagen, die Referenten, die der Akademiedirektor F. Schuller heutzutage immer wieder neu an die Katholische Bayerische Akademie in München beruft, wie z.B. Thomas Söding (kath.) oder G. Theißen (prot.). Sie repräsentieren nicht nur das Establishment, sondern dazu eine seit 50 Jahren in sich geschlossene, bis zur Undurchlässigkeit und Unbeweglichkeit starre, neue Rechtgläubigkeit. Wer sie in Frage stellt, ist entweder reaktionär oder von allen guten Geistern verlassen oder überhaupt gefährlich, weil fundamentalistisch. Und – wie schon der Fall Andrea van Dülmen aus den 1960er Jahren zeigt – er ist auch noch unökumenisch, denn die apostrophierte Koalition ist ein gefestigtes Zitier-, Berufungs- und Vortragseinladungskartell. Der hier immer wieder zitierte liberale Konsens ist deshalb erzkonservativ, weil er unbeweglich ist und ins 19. Jahrhundert zurückreicht.

Der Widerspruchscharakter dieses Buches wird daran deutlich, dass ich nach Darstellung der Gegenposition die eigene Position mit der Formel Sed contra einführe. Diese Formel ist den mittelalterlichen scholastischen Quästionen entnommen und lautet korrekt übersetzt: »Aber dagegen möchte ich sagen …« Dieses klare Signal soll dem Leser helfen, die Positionen zu unterscheiden.

Und am Ende des Buches möchte ich für meine eigene Person zeigen, wie man versuchen könnte, es vielleicht »besser« zu machen. Dieser Abschnitt ist besonders meinen 60 promovierten Schülerinnen und Schülern gewidmet.

Das Buch weist drei große Teile auf, die unter den Stichworten »Hinführung«, »Zerstörung« und »Zukunft« laufen.

Klaus Berger

Heidelberg, am Fest SS. Apostolorum Simonis et Judae 2012

I. Hinführung

»Alles Lug und Trug«

Wie Versuche, den Bibelglauben zu retten, zu dessen Zerstörung führten

Die Entlarvung des generellen Betrugs: »Alles Lug und Trug« – so lautet ein typisches zusammenfassendes Urteil der radikalen Bibelkritik. Dieses Urteil betrifft Daten, Personen und Orte, vor allem aber die Tatsächlichkeit des Berichteten, insbesondere der Wunder. Dabei wird allerdings nur ein vorgängiges Urteil über Religion generell auf die Schrift übertragen, denn in der Heiligen Schrift findet man ja nach protestantischer Grundregel das Wesentliche und den Kern des Christentums. Die Ursache dieses Betrugs ist angeblich stets die finanzielle Besitzgier aufseiten der religiösen Betrüger. Dieses Urteil äußert sich zum Beispiel in der »geistvollen« Unterstellung, der religiöse Betrüger verwechsle Ökumene und Ökonomie (finanzielles Wohlergehen). Schon nach Reimarus haben die Jünger die Osterereignisse erfunden, weil sie Prälaten werden wollten. So hätten sie aus dem Scheitern Jesu wenigstens noch im wahrsten Sinne des Wortes Kapital geschlagen.

Wie ein cleverer Gegner, besser gesagt: wie ein Kriminalist, nutzt man jedes Eingeständnis der Schwäche bei der Heiligen Schrift aus, um das gewünschte Resultat zu erlangen. So wird beispielsweise in Act 4,13 gesagt, die Jünger Jesu, die Predigten hielten, seien »ungelehrte« Menschen (gr.: agrammatoi, wörtlich: »die nicht lesen und schreiben können«). Das lässt sich gut ausnutzen, zum Beispiel, indem man den Ersten Petrusbrief für unecht, d.h. für gefälscht, erklärt. Denn woher sollte Petrus, der nicht lesen und schreiben konnte, die nicht wenigen Zitate aus der griechischen Bibel kennen, die der Brief aufweist, dazu noch die Parallelen zu Paulus, die nur auf Lektüre paulinischer Briefe zurückgehen konnten? Ähnliches gelte auch für die Petruspredigten der Apostelgeschichte. Auch hier wieder zahlreiche Schriftzitate, die peinlicherweise mit der Septuaginta übereinstimmten. Folglich sei entweder Act 4,13 gelogen oder die Verfasserschaft des 1 Petr. Dazu kommt das Argument: Und wie sollte auch ein Fischer vom See Genezareth lesen und schreiben können? Und schließlich: Woher sollte Petrus Griechisch gelernt haben? Jesus und die Jünger sprachen doch Aramäisch?! Fazit: Es gibt außer mir keinen lebenden Exegeten, der 1 Petr für »echt« hält. So habe eben Petrus nicht die »erste Enzyklika« schreiben können. Es sei vielmehr ein unbekannter Theologe am Werk gewesen, der zudem paulinische Erkenntnisse geschickt und nach dem Motto »The Best of St. Paul« plagiiert hätte. Die Wissenschaft sprach mithin ein posthumes Bildungsverbot gegenüber Petrus aus, denn natürlich hatte man ein starkes Interesse daran, ein potenzielles Petrus-Dokument auszuschalten; schließlich wusste man ja, wen man damit traf.

Sed contra: Ohne Griechischkenntnisse hätte man im »Galiläa der Heiden« zur Zeit Jesu noch nicht einmal ein Brötchen kaufen können. Und perfekt zweisprachig sind in unserer Familie schon Fünfjährige. Und es ist nur eine zielgerichtete Mär, zu behaupten, ältere Katholiken verstünden das Latein von Tantum ergo, Gloria und Credo nicht. Sie können es sogar singen, und zwar bis heute. – Die Übereinstimmungen mit Paulus sind nicht Plagiate, sondern beruhen auf gemeinsamer Tradition (vgl. dazu die Übersicht in: Theologiegeschichte des Urchristentums, 2. A., § 254–264). Und selbst wenn Petrus nicht schreiben konnte – Briefe pflegte man zu diktieren. Bei Paulus rechnet jeder Exeget damit. Nur was für Paulus gilt, darf für den ersten Papst nicht gültig sein. Warum muss ein Fischer ungebildet sein? In Heidelberg können heute selbst Taxifahrer Altgriechisch (Akademikerschwemme). Und selbst wenn das mit Paulus Übereinstimmende von Paulus abgeschrieben wäre – was wäre schlimm daran, wenn Petrus und Paulus im Urteil derer, die lesen und schreiben konnten, theologisch nahe beieinandergestanden hätten? Freilich würde dann die Schematisierung Petrus/Paulus à la Ökumene nicht mehr zutreffen, wonach der gebildete Paulus für die Protestanten, der ungebildete Machtmensch Petrus aber für die Katholiken stünde. All das sind doch nur grausame Klischees, welche die schreckliche Spaltung der Christenheit möglichst anhand des Urchristentums als geradezu schriftgemäß erweisen sollen. Und die Pseudepigraphie des 1 Petr zeige auch nur, dass Katholiken (!) schon damals vor Betrug nicht zurückschreckten.

Der Maßstab für Kritik der Kritik

Dass alles im Christentum nur auf Lug und Trug beruhe und dass man ebendieses an der Bibel zeigen könne, insbesondere wenn der Ort nahe am Herzen ist, also bei Jesus und Petrus, das ist die gewöhnliche und gezielt hämische Antwort der aktiven Religionskritik auf jeden kleinsten »Fund« der Exegeten. War die Antwort meiner Klassenkameraden auf das Christentum noch: »Ich kann es nicht glauben« (bis 1960), so lautet die Antwort heute: »Es stimmt ja sowieso alles nicht.« An die Stelle der Glaubensnot trat der triumphierende Atheismus, denn Christentum und Kirche haben sich in der Zwischenzeit zu viele Blößen gegeben, darunter am gravierendsten der Missbrauchsskandal. Dieses moderne Kriterium der Moral (wahr ist, wessen Anhänger tugendhaft leben) spielt im Neuen Testament erstaunlicherweise keine Rolle, wenn man von 1 Kor 5f. absieht. Selbst in Joh 17 ist das Kriterium der Wahrheit (die Einheit der Christen) nur ein abgeleitetes.

Ohne weiteres aber gilt: Das Kriterium für die Wahrheit der Botschaft ist immer das Ende. Das gilt zunächst für das Ende der Geschichte Jesu in der Auferstehung, dann für das Ende, das seine Botschaft ins Auge fasst, also das Ende der Geschichte. So könnte man sagen: Weder die eigene Gottessohnschaft noch die Berechtigung seiner Forderungen (z.B. Bergpredigt) kann Jesus wirklich erweisen. Der Beweis steht aus – mit seiner Wiederkunft und mit der Rettung der Gerechten. Vielleicht wäre dies die Funktion der Eschatologie (des Hinweises auf das Ende) in der Botschaft Jesu, dass sie Aussicht auf Legitimation dessen gibt, was jetzt unbewiesen bleibt. Weder den eigenen Anspruch noch die Unverhältnismäßigkeit seiner Forderungen kann Jesus legitimieren. Erst das Ende wird das bringen. Daher steht der Beweis dafür, dass Jesu Botschaft eben nicht Lug und Trug war, immer noch aus.

Doch diese Auskunft wird den Texten des Neuen Testaments nur teilweise gerecht, denn neben dem Erweis am Ende gibt es den »charismatischen Machterweis jetzt«. Dazu gehören Wunder, die Verklärung, Visionen wie z.B. die des Stephanus, Prophetie und Zungenreden, immer wieder auch Charismen, nicht zuletzt die diakonische (hl. Mutter Teresa) und die heitere Freude, wie z.B. die des hl. Franziskus. Oft finden auch Kunst und Musik ihre charismatische Spitze. – Dadurch aber gibt es als irdische Erfahrung einen in sich schlüssigen Erweis von himmlischer »Herrlichkeit«. Unbestreitbar ist nun, dass die radikale Bibelkritik, mit der wir uns hier befassen, diesen gesamten Bereich leugnet, und zwar aus dem Grundimpuls, jede Art von Gegenwärtigkeit des Heils und die darin gegebene Evidenzerfahrung von vornherein zu leugnen und unter Betrugsverdacht zu stellen. So kann man sagen: Gerade seitdem einzelne Exegeten um die vorige Jahrhundertwende (1901ff.) das Christentum sehr radikal auf eine – dann in sich gescheiterte – Eschatologie konzentrierten und sozusagen zusammenschmelzen wollten, gerade also, seitdem es nur noch Eschatologie zu geben scheint, sieht man sich gezwungen, alle Erfahrung von Charisma und Herrlichkeit zu leugnen. Man ging sogar so weit, alle diese Erfahrungen als »katholischen« oder »fundamentalistischen« Triumphalismus zu brandmarken. Insbesondere den Märtyrer, der vom himmlischen König faselt, fand man fehl am Platz.

Gerade weil in Wunder und Charisma, in Vision und Jubilus die vorherrschend trostlose Alltagserfahrung durchbrochen wird, sind diese Größen verdächtig und werden möglichst schon für das Neue Testament geleugnet. – Nun gibt es seit Jahren rund um die Kirchen charismatische Gruppen mit entsprechenden Erfahrungen; allerdings haben diese die Exegese nur selten erreicht (positiv vielleicht im Falle von Norbert Baumert). Es wird noch eine Zeit dauern, bis diese Impulse sich als anregend für die Exegese erweisen.

Beispiele für Verdrehungen durch die liberale Exegese

An zwei besonders krassen Beispielen möchte ich zeigen, zu welchen Verdrehungen die liberale Exegese bis heute imstande ist.

Die irrtümliche Naherwartung Jesu

»Jesus hat sich im Termin des Weltgerichtes geirrt«, und ganz salopp und wie nebenbei spricht man von der »irrtümlichen Naherwartung Jesu«, als sei das eine ganz zweifelsfreie und ausgemachte Sache, denn nach Mk 9,1 hätte Jesus noch in seiner Generation mit dem Weltende gerechnet.

Wenn das zuträfe, wäre es ganz ungeheuerlich nach Jesu eigenem Selbstverständnis: »Welcher Tag und welche Stunde es sein werden, das weiß nur Gott und kein Mensch, auch die Engel und selbst der Sohn wissen es nicht« (Mk 13,32). Jesus selbst hätte sonst in das heilige Programmwissen Gottes eingegriffen, und überdies hätte er dieses mit einem gravierenden Irrtum bezahlt.

Selbst wenn er recht gehabt hätte, wäre seine Ankündigung ein unverzeihlicher Eingriff in Gottes eigenste Rechte. Einem Messias, der sich auf diese Weise irrt, kann ich auch sonst nicht trauen. Schließlich weiß doch jedes Kind, dass man den Zeitpunkt des Weltendes nicht vorhersagen kann; und Jesus sagt zusätzlich: auch nicht vorhersagen darf, weil das allein Gott zusteht. Durch die schlichte Tatsache, dass das Weltende bisher nicht eingetreten ist, hat sich Jesus auf eine Weise blamiert und diskreditiert, die dem Skandal nicht nachsteht, dass Zeugen Jehovas und ähnliche Gruppen immer wieder das Weltende ankündigten, das dann doch nicht kam. Albert Schweitzer konnte daher sagen, dass schon mit der Kreuzigung Jesu – eben weil er das Reich Gottes in Jerusalem nicht habe herbeizwingen können – das Christentum zu Ende gegangen sei. Für Schweitzer blieb nur die Humanität »übrig«, die er dann eindrücklich im Kongo bei den »Primitiven« praktizierte, wie er die Eingeborenen nannte. Wenn Jesus sich daher grundlegend getäuscht hat, kann man alles, was folgte, als Konsequenz aus der Parusieverzögerung verstehen: Kirche, Dogmengeschichte, Amt, Sakramente bis hin zum neutestamentlichen Kanon.

Sehen wir uns daher den Text näher an: (1) Jesus sagte zu seinen Jüngern: »Amen, ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden noch vor ihrem Tode sehen, wie machtvoll Gott seine Herrschaft verwirklicht.« (2) Nach sechs Tagen nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führte sie ganz allein in die Einsamkeit eines hohen Berges. Und dort wurde er vor ihren Augen verwandelt. (3) Seine Gewänder begannen zu leuchten, so hell, wie kein Färber auf Erden sie machen könnte. (Mk 9,1f.)

Doch es fällt auf: Das Offenbarwerden des Reiches ist keineswegs mit dem Weltende gleichzusetzen, denn dass Gott seine Herrschaft machtvoll verwirklicht, dieses wunderbare Geschehen ereignet sich buchstäblich in der Verklärung Jesu. Hier nämlich erweist der Vater die verwandelnde Kraft seiner Herrschaft an seinem Sohn.

Dabei ist die innere und äußere Verbindung von Sohn bzw. Vater einerseits (Mk 9,7: Himmelsstimme) und Reich (Mk 9,1) andererseits offenbar charakteristisch christlich. Dabei teile ich mit der griechischen und russischen Christenheit die Auffassung von der zentralen Rolle der Verklärung.

Das heißt: Der König dieses Reiches verwirklicht seine Herrschaft nicht an Untertanen, sondern vor allem an seinen Kindern. Das ist das Erstaunliche. – Es ist exegetisch möglich, ja naheliegend, den inneren Zusammenhang zwischen Mk 9,1 (Reich Gottes kommt in Macht) und 9,2–8 aufzuzeigen. Das heißt: Für den Evangelisten Markus verwirklicht sich das Kommen des Reiches in Macht grundsätzlich und zumindest anfangshaft in der Verklärung Jesu (d.h. seinem Erweis als Sohn Gottes):

Reich Gottes und Gotteskindschaft Jesu sind in Mk 9 miteinander verschränkt. Das geschieht, indem das Reich Gottes keine Theorie bleibt, sondern sich »in Macht« zeigt, nämlich in der Verklärung, und es geschieht ebenso, indem sich die Gottessohnschaft Jesu darin zeigt, dass er in »Gottes Gestalt« sichtbar wird. Der Sinn dieser Transfiguration ist der Erweis der Erhabenheit über den Tod.

Die für Mk 9 angenommene Verschränkung gilt auch bei den Exorzismen Jesu. Denn einerseits belegen sie die Gottessohnschaft Jesu. Daher sind sie immer wieder mit entsprechenden Bekenntnissen verbunden (z.B. Mk 3,11). Und diese Gottessohnschaft zeigt sich hier an Dämonen, die nichts anderes sind als Totengeister. Daher überwindet auch hier die Gottessohnschaft den Tod. Zum anderen aber ist nach Lk 11,20; Mt 12,18 der Exorzismus nichts anderes als das Ankommen von Gottes Reich in der Wirklichkeit der Menschen. – Wir halten daher fest: Die Verbindung von Gottessohnschaft und Reich gibt es auch sonst in den Synoptikern.

Die beobachtete Parallelität zwischen Gotteskindern und Reich gibt es auch an einem ganz anderen Punkt der Heilsgeschichte, nämlich an deren Ende. Dann wird sowohl das Reich offenbar wie auch die Identität der Gotteskinder. Beider Identität ist jetzt verborgen. Man achte hier auf das Verb »offenbar werden«. Denn bei den Synoptikern gilt: Auch wenn das Reich Gottes »kommt« und im Sinne der Wachstumsgleichnisse »wächst«, ist es doch nicht sichtbar oder offenbar. Dasselbe gilt von der Gotteskindschaft der Christen. 1 Joh 3,2 sagt es ausdrücklich, dass sie noch nicht offenbar ist. Mit Blick auf Mk 9 könnte man sagen: Die allgemein gültige (!) Unsichtbarkeit wird aufgehoben, und zwar ausnahmsweise für die Person des Messias und Gottessohnes Jesus Christus. Das gilt, obwohl der Ausdruck »offenbaren« hier nicht verwendet wird. Das soll die Christen wohl nicht verwirren: Das Reich Gottes wird hier nicht offenbart, sondern es kommt, und der Sohn Gottes wird als solcher nicht offenbart, sondern verklärt. Aber dieser Vorgang ist, wie auch immer man ihn definiert, vom Ende der Zeiten zu unterscheiden.

Für die jüdischen Targumim (aram. Bibelübersetzungen des Alten Testaments) ist das Weltende der Augenblick, von dem man sagt, an ihm werde die Königsherrschaft Gottes offenbar. Bis dahin währt die Zeit, in der Gottes Herrschaft verborgen ist.

Wenn man die im Mk-Ev geschilderten Ereignissse überblickt, so kann gelten: Über die hier in 1.–3. genannten Punkte besteht eine Beziehung zwischen Exorzismen und Verklärung. Das gilt sowohl von der in beiden Arten von Ereignissen erwiesenen Gottessohnschaft Jesu als auch vom antizipierten Sieg über Tod und Totengeister.

Das Kommen des Reiches Gottes ist nicht gleich Weltende. Die Vaterunser-Bitte Mt 6,10 könnte man übersetzen mit: »Lass uns und andere deine Herrschaft anerkennen und deinen Willen tun, damit das, was im Himmel bereits geschieht, auch auf Erden wirklich werden kann.« Hier bedeutet das »Kommen des Reiches« dessen Wirklichwerden unter jeweils verschiedenen Bedingungen, denn »Kommen« heißt in der griechischen religiösen Sprache des 1. Jahrhunderts n. Chr., dass ein Gott – oder eben etwas Göttliches – wirksam nahe kommt, dass er präsent wird und zumindest einem Teil der Menschen hilft. Daher bittet das Vaterunser nicht um das schnellstmögliche Eintreten des Weltendes, denn das wäre nur eine Form, unter der das Reich Gottes wirksame Gegenwart erlangt. Auch andere sogenannte »kletische Hymnen« kennen wir, und auch bei diesen wollen wir doch nicht erst bis zum Weltende warten, wenn wir bitten: »Komm, Heiliger Geist …« Ähnlich ist es auch mit Mk 9,1, einer vielfach missverstandenen Stelle. Auch hier ist das Wirksamwerden des Reiches keineswegs mit dem Weltende gleichzusetzen. Dass Gott seine Herrschaft machtvoll verwirklicht, dieses wunderbare Geschehen ereignet sich buchstäblich in der Verklärung Jesu. Denn hier beweist der Vater die verwandelnde Kraft seiner Herrschaft an seinem Sohn. In Mk 9,1 steht das »Reich Gottes« im Mittelpunkt, bei der Verklärung Jesu aber dann etwas ganz anderes, nämlich Gottes Kind/Sohn. Wenn es gelingt zu zeigen, dass beides zusammenhängt, dass also der Text inhaltlich kohärent ist, dann kann die Erklärung der Kindschaft Jesu (Gottessohnschaft) etwas zu tun haben mit dem angekündigten Kommen des Reiches, und dann gewinnt die ohnehin symbolverdächtige Aussage in 9,2 (»Nach sechs Tagen …«, vgl. Ex 19,10–24) den Charakter eines sinnvollen Bindegliedes zwischen der Verheißung über die Herrlichkeit (Macht) des Reiches und der Kindschaft Jesu.

Die Verklärung ist zu Beginn der Passion Jesu Vergewisserung, dass er als Sohn Gottes ewiges Leben haben wird.

Die Exorzismen kann Jesus als der Sohn Gottes vollziehen. Ebenso wird auch am Ende jede böse Macht besiegt. Der verklärte Leib zeigt jetzt schon Gottes Gestalt. In den Exorzismen werden die Totengeister besiegt. Durch denselben Heiligen Geist werden Jesus und die Christen auferweckt, denn er macht auch die Christen zu Gottes Kindern.

Das Reich Gottes besteht daher nicht unabhängig von der Gotteskindschaft. In der Auferstehung kommt nicht nur die Gottessohnschaft Jesu zum Ziel, sondern auch die aller Christen. In den Exorzismen Jesu werden Totengeister besiegt, und Stück für Stück kommt so das Reich Gottes. Am Ende wird das Reich Gottes zusammen mit denen offenbar, die seine Träger sind (in den Christen als Gotteskinder). Auf dem Weg dahin ist die Verklärung ein wichtiger Schritt. Schließlich geht es um Gottessohnschaft und Tod, um Offenbarwerden der Gotteskindschaft in der Zeit vor dem Ende, um zentrale Etappen auf dem Weg zur Vollendung und Offenbarung des Reiches.

Wie Jesus selbst, so erfahren auch die Jünger dieses vor ihrem Tod und jetzt schon in der Gegenwart. Daher ist Mk 9,2f. nicht Dokument eines Irrtums Jesu, sondern die theologische Mitte und Vergewisserung der Christen.

Und das lässt sich nun zeigen: Reich und Kindschaft gehören auch sonst in der Jesus-Überlieferung zusammen. In Mk 9,1–10 ist das Offenbarwerden des einen mit dem des anderen verstrickt. Ich nenne daher eine Reihe von Analogien, in denen das ähnlich ist. Man nennt das dann ein Wortfeld, in diesem Falle ein typisch christliches, in dem Reich Gottes und Kinder Gottes zusammenhängen.

Die typisch christliche Verbindung von Reich und Kindschaft findet sich auch im Vaterunser (»Vater unser …, Dein Reich komme«) und in Lk 7,28 (»Der Größte unter denen, die eine Frau geboren hat«, d.h., es geht im Kontrast dazu jetzt – implizit – um die, die Gott geboren hat – »der Kleinste im Himmelreich«); ferner gilt nach Joh 1,13, dass »die aus Gott geboren sind« (gleichbedeutend: 3,3 »die von oben her geboren sind«) eben nach 3,3 b das »Reich Gottes sehen werden«. Auch hier geht es um neue Kinder, die für das Reich bestimmt sind und die Königskinder sind. – Besonders gehört dazu die Predigt von der Sorglosigkeit, in der Jesus vom himmlischen Vater redet, der sich um alles kümmert (Mt 6,32), woraufhin Jesus dann die Jünger auffordert: »Sucht aber zuerst das Reich …« (Mt 6,33).

Theologisch bedeutet das: Die Brücke von Mk 9,1 (Reich) zu Mk 9,7 (Sohn) ist verlässlich zu schlagen. Wenn das aber zutrifft, dann hat Jesus nicht »geirrt«, wie 150 Jahre Bibelexegese uns lehren wollten, sondern die Verklärung Jesu ist ein Akt, in dem Gott die verwandelnde Kraft seiner Herrschaft zeigt. Denn Gottes Herrschaft bedeutet ja nicht nur »trockene«, »pflichtgemäße« Gebotserfüllung, sondern ist vor allem eine herrliche Verheißung für alle, die zu ihr gehören. Das vor allem wird an Jesus exemplarisch sichtbar. – Keineswegs geht es bei dieser Erzählung um eine »fehlplazierte« Ostergeschichte, sondern an Jesus wird die Verwandlung anschaubar, die allen Kindern Gottes zuteilwerden wird. Diese Verwandlung bedeutet hier und auch sonst: Überwindung des Todes.

Die neuere Forschung zum »Reich Gottes« hat einige Gesichtspunkte zutage gefördert, die für das Christentum im Ganzen nicht unwichtig sind und der Botschaft Jesu neue Aktualität verleihen. Es geht daher nicht um einen territorialen Begriff wie beim früheren »Deutschen Reich«, sondern um einen Beziehungsbegriff, denn zu diesem Reich gehört nur der, der dessen König praktisch anerkennt. In den Oden Salomos, einer wichtigen Sammlung christlicher Gebete und Lieder, heißt es schon 130 n.Chr. (12,7): Doch so weit Gottes Wort reicht, so weit erstreckt sich seine Herrschaft. Denn Gott gibt allem Begreifen Licht und Helligkeit (Berger/Nord, Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, S. 947).

Sed contra: Die Kirche hat Mk 9,1 über Jahrhunderte hinweg so verstanden, dass Jesus mit dem Kommen des Reiches in Macht gar nicht das Weltende meinte, sondern seine Verklärung, denn sie bezeugt, dass das, was Jesus verkündet, jetzt schon die Macht der Verwandlung besitzt, und zwar als Verklärung. In der Textgeschichte gibt es nicht den geringsten Versuch, in Mk 9,1 einen Irrtum Jesu aufzudecken oder zu vertuschen. Fast 2000 Jahre Kirchen- und Textgeschichte boten doch genügend Gelegenheit dazu.

Und wenn Reich Gottes überhaupt vornehmlich an Menschen und unter Menschen (inklusive ihrer Leiblichkeit) Realität wird? Denn wie Reich Gottes genau und im Einzelnen vor sich gehen wird, darüber sagt Jesus ja sonst nicht gerade viel. Es hinge dann also vornehmlich mit Macht und Herrlichkeit zusammen. Damit aber ist in Mk 9 kein ästhetisches Spektakel gemeint, sondern – wegen der Ausrichtung der Verklärung auf Jesu Tod und Auferstehung – ewiges Leben ohne Bedrohung durch den Tod.

Fazit: Kommen des Reiches in Macht bedeutet nicht notwendig oder gar exklusiv Weltende. – In der Verklärung Jesu zeigt das Kommen des Reiches eine christologische Spitze, denn hier zeigt sich, wie Person (Jesu) und Botschaft (Reich) zusammenhängen. Das visionäre Geschehen in Mk 9 ist nicht geeignet, daraus den zentralen Irrtum abzuleiten.

Johannes war kein Zeuge Jesu

»Johannes war kein Zeuge Jesu«, urteilt G. Theißen (Hist. Jesus, 1996, S. 192). Damit wird das direkte Gegenteil von dem behauptet, was das vierte Evangelium mehrfach ausdrücklich über den Täufer sagt: »Er war zur Zeugenschaft bestellt und sollte Zeugnis ablegen von dem Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kämen. Er war nicht selbst das Licht, sondern sollte nur Zeugnis ablegen von dem Licht.« (1,7f.) Und ferner: »Johannes legte Zeugnis ab von ihm: Diesen meinte ich, als ich sagte: Nach mir kommt einer, der vor mir entstanden ist, weil er früher da war als ich.« (1,15) Und ferner: »Als Johannes am folgenden Tag Jesus auf sich zukommen sah, sagte er: ›Er ist Gottes Lamm, und so tilgt er die Sünde der Welt. Über ihn habe ich gesagt: Nach mir kommt einer, der schon vor mir war, früher als ich. Zuerst kannte ich ihn nicht, aber damit er für Israel erkennbar wird, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Ich bin Zeuge: Ich habe den Heiligen Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm sitzen bleiben sehen. Ich wusste nicht, wer er war. Doch Gott, der mich zum Taufen mit Wasser geschickt hat, hatte mir gesagt: Wenn du den Geist auf einen Mann herabkommen siehst und er auf ihm bleibt, dann weißt du: Dieser wird mit dem Heiligen Geist taufen. Ich habe das gesehen und bin Zeuge: Er ist Gottes Sohn.‹«

Das ist auf jeden Fall deutlich und eindeutig. Das Johannes-Evangelium begreift sich als Prozessdokument, in dem Zeugen gewissermaßen nacheinander aufgerufen werden und zu Wort kommen. Neben Moses (und der Schrift) sind Johannes der Täufer und die Jünger Jesu die wichtigsten Zeugen. Wenn sein Zeugnis als falsch erwiesen wird, bricht das gesamte Konzept des Johannes-Evangeliums in sich zusammen. Überdies wären die oben zitierten Belege unwahr und erlogen. Die Auslegung von Theißen stellt daher vor die Alternative: Entweder hat der Evangelist gelogen oder die Exegeten. Es gibt nicht die dritte Möglichkeit, dass beide recht haben. Ein Kompromiss entfällt. Welche Argumente aber hat G. Theißen für seine äußerst folgenschwere Behauptung? Diese sind in der Folge zu nennen und sorgfältig zu besprechen:

Der erste Satz über den Täufer bei G. Theißen ist: »Am weitesten ist die christliche Vereinnahmung des Täufers im Johannes-Evangelium fortgeschritten.«

Zur Methode bemerkt Theißen am Schluss des vorangehenden Abschnitts: Das Selbstverständnis des Täufers ließe sich »erst nach Abzug aller Züge« erheben, »die der Einbindung des Täufers in die auf Christus zielende Heilsgeschichte dienen«. Das heißt: Einen Bezug des Täufers zu Christus und zur auf ihn zielenden Heilsgeschichte gab es nicht. Der Exeget muss die Texte erst reinigen durch Abzug aller dieser sekundär und tendenziös eingetragenen Bezüge.

»Johannes hat nie ein direktes Zeugnis für Jesus abgelegt. Eher im Gegenteil …« Und dann wird mit Mt 11,2–6; Lk 7,18–23 Q argumentiert: Es werde keine positive Reaktion des Johannes berichtet, schon seine Anfrage sei zweifelnd gewesen.

Auffällig ist, dass sich Theißen mit keinem Satz wenigstens bemüht, die oben dargestellte johanneische Version zu entkräften oder als falsch darzustellen. Vielmehr hätte an dieser Stelle eine Darstellung des Täuferbildes in Joh 1 alle Chancen, gehört zu werden, denn das Einzige, was für die Thesen von Theißen spricht, ist die seit dem 19. Jahrhundert grassierende exegetische Tendenz, Johannes und Jesus als unheilbar zerstrittene Rivalen zu betrachten, von denen einer dem anderen nichts gönnen kann. Die Darstellung der Evangelisten konnte man dann als primitive Apologetik bezeichnen, die die Rivalen als Vorläufer und Hauptfigur deuten wollte und dabei vor keiner Verdrehung zurückschreckte. – Dieses Darstellungsprinzip nennt man »divide et impera«; es ist auch heutigen Journalisten sehr geläufig, denn durch Darstellung der Uneinigkeit und Gespaltenheit der Gegenpartei ist schon die halbe Widerlegung alles vermeintlich Positiven gelungen. Die Hermeneutik des Misstrauens zerfrisst buchstäblich die Berichte. Und dass einige Täuferjünger zu Jesus übergehen (Joh 1,40), wird so gedeutet, als verließen die Doktoranden ihren Professor, um sich dem ungeliebten und mit ihm zerstrittenen Kollegen zuzuwenden.

Sed contra: Zur Analyse und historischen Plausibilität von Joh 1: Methodisch gilt die strenge Regel, dass ein jeder Text zunächst so zu behandeln ist, als wäre er der einzige. Insbesondere die verbreitete Hypothese, das Johannes-Evangelium setze die Synoptiker voraus, könnte hier nur den Geschmack verderben. Der Abschnitt Joh 1,7f. 15.29–34 verfolgt drei Ziele: Zum einen wird der bisher unbekannte Messias enttarnt und dem Volk vorgestellt, für das er bestimmt ist. Dass der Messias zuvor unbekannt ist und dann durch einen besonders von Gott Beauftragten bekanntgemacht wird, ist ein auch außerhalb des Johannes-Evangeliums gut belegtes jüdisches Motiv.

Der Messias tritt nicht direkt, eindeutig und offen vor die Menschen, sondern er muss enthüllt und entlarvt werden. Er bedarf eines Herolds, der vor ihm herzieht und sein Eintreffen ankündigt. Diese Auffassung hat sich besonders erhalten bei dem samaritanisch-christlichen Philosophen und Theologen Justinus Martyr (um 100–165), und zwar in seinem Dialog mit dem Juden Tryphon. Darin geht es immer wieder um die Möglichkeit der Legitimation Jesu für den jüdischen Standpunkt. Als Meinung des Judentums wird immer wieder zitiert, der Messias sei zunächst vor seinem Volk verborgen, bis ihn ein Dritter »enthüllt« und ihn seinem Volk vorstellt. Nun gibt es diese Meinung auch in rabbinischen Quellen, die aber später zu datieren sind. Am bekanntesten ist Justin, Dial 8,4: »Der Gesalbte hält sich nach einer Geburt an unbekanntem Ort auf. Er ist unbekannt (gr.: agnostos) und weiß auch selbst nicht, wer er ist, ist auch ohne Macht, bis ihn Elias, wenn er kommt, salben und ihn allen bekannt machen wird …« Das ist der Standpunkt Tryphons, der den Christen vorhält: »Ihr aber habt aufgrund eines substanzlosen Gerüchtes ihn für euch zum Messias gemacht …« Nach Dial 110 ist der Messias bei der ersten Ankunft unbekannt; das ändert sich erst, wenn er sichtbar und herrlich kommt. Nach der jüdischen Apokalypse-Leiter Jakobs (Übers. J. Petkov) 7,5 gilt vom Messias: »Dann wird der Ersehnte kommen, dessen Pfade niemand merken wird.« Petkov nennt als Bezugspunkt Mt 12,18–21 (Jes 42,1–4), man könnte aber auch auf Ignatius, An die Magnesier 19,1 hinweisen (drei Geheimnisse). Nach Hippolyt, Daniel-Kommentar IV37,3 wird vielen nicht erkennbar sein, wie das Wort Fleisch geworden ist. Eine versteckte jüdische Quelle liegt auch in den Oracula Leonis, Anhang (PG107,1148) vor. Der Text, der gar nicht auf Jesus bezogen wird, erzählt, dass die Menschen den zuvor unbekannten, dann aber durch Zeichen am Himmel geoffenbarten Gesalbten annehmen. Es folgt der Einzug in die königliche Stadt (Jerusalem) mit Lichtern und Palmzweigen, und er wird dann zum Sion gebracht.

Die Bekanntmachung durch den Täufer legitimiert in besonderer Weise, da der Messias sich nicht selbst vorstellen muss, sondern durch einen anderen vorgestellt wird. – Zum anderen wird der Unterschied von Wassertaufe (bei Johannes dem Täufer) und Geisttaufe (bei Jesus, dem Messias und Sohn Gottes) begründet: Der Messias ist durch den Heiligen Geist getauft und gibt diese Taufe nur weiter. Diesen Unterschied begründet der Visionsbericht des Täufers in Joh 1,33, wo eben sinnentsprechend zweimal vom Heiligen Geist die Rede ist. – Und schließlich kann der Täufer Jesus als den ankündigen, der vor ihm geworden ist, und damit als den Präexistenten; auch die Präexistenz des Messias ist dem Judentum dieser Zeit längst geläufig. Dass der Täufer hier vom Gewordensein und nicht einfach vom Sein spricht (vgl. Joh 8,58: »bin ich«), müsste Theißen im Sinne seiner Methode als gegenläufig zur Tendenz des Evangelisten und damit als höchst authentisch beurteilen. Ebenso ist es mit dem Umstand, dass Jesus hier nicht getauft wird. Setzte das Johannes-Evangelium die anderen voraus, so wäre eine Einfügung der Taufe dringend zu erwarten.

Kurzum: Es gibt überhaupt keinen einzigen Grund, weshalb man diese Texte aus Joh 1 als fingiert ansehen müsste. – Zudem gebraucht Joh 1 erkennbar eigene Traditionen und ihm vorliegende Berichte, die gegenüber den Synoptikern »Sondergut« sind. Es ist vielmehr deutlich erkennbar, dass G. Theißen einer Reihe uralter und z.T. fragwürdiger Hypothesen folgt, um damit zu begründen, dass der Evangelist die Unwahrheit sagt:

Der Evangelist setzt die Synoptiker voraus und verfälscht sie.

Alles, was der Täufer auch nur indirekt zur Bestätigung oder Anerkennung Jesu gesagt haben könnte, ist von vornherein als Fiktion anzusehen und vom Historiker abzulehnen.

Das Konzept des vierten Evangelisten, eine Reihe von Zeugen und Zeugnissen für Jesus aufzubieten, ist von vornherein als gescheitert anzusehen. Das Urteil R. Bultmanns, das Johannes-Evangelium sei historisch wertlos, ist daher wieder einmal an einem wichtigen Punkt bestätigt.

Die Position der Gegner: Johannes der Täufer und Jesus trafen sich historisch und christologisch gesehen nur an einem Punkt, nämlich bei der Taufe Jesu, mit deren Vollzug Jesus sein Sündersein zugegeben hat. Gerade diese beiden Punkte verschweigt der vierte Evangelist – im Gegenteil, er macht aus dem Sünder den, der die Sünde der Welt wegträgt. Also ist er auch hier historisch unglaubwürdig und hat die wahre Historie ins Gegenteil verkehrt. – Oder war das das Werk der Exegeten?

Die gegnerischen Exegeten vertreten den Grundsatz: Alles, was irgendwelche Personen wie Johannes der Täufer positiv über Jesus gesagt haben könnten, ist wertlos. Es gilt nur das Negative, denn das Positive könnte der Evangelist zur Verteidigung seines Mandanten erfunden haben. Diesen Grad des Misstrauens halte ich für aberwitzig. Es sind ja nun keine großen Dinge oder starken Wunder, die in Joh 1 behauptet werden. Umso mehr hüte man sich beim Aufstellen der Verdachtsmomente vor der Verhältnislosigkeit. Und da gilt auch: Wenn Johannes und die Synoptiker lückenlos übereinstimmten, wäre der Verdacht leicht zu erheben, die Parteien hätten sich abgesprochen.

Nach allen vier Evangelien verkündet der Täufer einen, der nach ihm kommen wird (Joh 1,15; Mt 3,11; Mk 1,7; Lk 3,15). Dem Wortlaut nach ist es gar nicht ausgemacht, ob dieser Kommende der Prophet wie Moses ist, also der »historische Jesus«, oder der Menschensohn oder Gott selbst zum Gericht. Selbst wenn es eine unverzeihliche Grausamkeit der vier Evangelisten wäre, den Täufer zum Vorläufer Jesu zu degradieren und dadurch Geschichte zu manipulieren, stünde es nach den religionsgeschichtlich gegebenen Möglichkeiten 2:1 für Jesus.

Zum Stichwort Sünde bei der Taufe Jesu ist nebenbei zu bemerken: Einige Kirchenväter geben hier beiden recht, dem Johannes-Evangelium wie den Synoptikern: Durch die Taufe Jesu wurden Sünden vergeben, aber nicht seine eigenen, sondern die der Welt, die er trug. Insofern ist die Taufe Jesu bereits ein Schritt auf dem Weg zum Kreuz.

Einführung anhand eines Interviews

Im Spätherbst 2012 wurde mit dem Theologiestudenten M. Reese das folgende Interview zum unmittelbaren Umfeld dieses Buches geführt.

Frage:

Herr Berger, Sie gelten als streitbarer Theologe. Gerade auch in Ihrem ureigenen Fachgebiet, der Exegese des Neuen Testaments, beschreiten Sie seit langem Wege, die von den meisten Ihrer Kollegen nicht mitgegangen werden. So verteidigen Sie nachdrücklich die historische Glaubwürdigkeit neutestamentlicher Zeugnisse. Woran liegt es, dass sich hier einseitige moderne Sichtweisen und eine Art Generalverdacht gegenüber den Texten des Neuen Testaments anscheinend doch noch recht hartnäckig halten?

Antwort:

Das TV zeigte dieser Tage, was geschieht, wenn ein Leithammel in einem Supermarkt vorangeht. Alle Schafe folgen ihm. Leithammel aus der Bultmannschule bestimmten in den letzten 40 Jahren den Betrieb und die Berufungen, clevere Exegeten mit oft genug null Innovationswert.

In den letzten 40 Jahren ist in der neutestamentlichen Exegese in Deutschland überhaupt nichts Relevantes geschehen. Das Fach ist in Konservativität erstarrt. Das geschah nicht zuletzt dadurch, dass katholische Exegeten jeden auch noch so kleinen exegetischen Fund ausnützten als Argument für das Los von Rom und die Aufhebung des Zölibats. Jede Partei würde unter diesen Umständen krepieren. Aber in der Exegese hält es sich, weil alle jungen Leute Lehrstühle anstreben, diese immer weniger werden und die Ideen rarer. Also wird man stromlinienförmig. Diejenigen meiner 59 promovierten Schüler, die gelernt haben, mit dem Strom zu schwimmen (bei mir nicht), haben hervorragende Karrieren gemacht.

Die Interessen der Forschung waren auf die Spätfolgen der Bultmannschen Kehre gerichtet: Exegese als Humanwissenschaft, also als Psychologie, Soziologie, Abart des Feminismus, des Pazifismus, der Ökologiebewegung. Wer die Heilung des Knechtes des Hauptmanns (Joh 4,46f.) deutet als die Heilung von dessen »Knaben« und damit die Homosexualität grundsätzlich rechtfertigen möchte, weil »sein Knabe« eben bedeute: sein Lustknabe, hat sich offenbar dem Zeitgeist zu 100 Prozent verschrieben.

Frage:

Herr Berger, Sie sprechen den protestantischen Neutestamentler Rudolf Bultmann (1884–1976) an, dessen Name mit dem Begriff der »Entmythologisierung« des Neuen Testaments verbunden ist. Könnten Sie seine Bedeutung für die Theologie, auch vor dem Hintergrund der vorherigen Entwicklung – man denke da etwa an die schon 1913 von Albert Schweitzer ihrer Befangenheit überführten neueren Jesus-Bilder oder an den protestantischen Theologen Adolf von Harnack (1851–1930) – näher erläutern?

Antwort:

Die Absicht Bultmanns war es, protestantische Theologie bzw. Exegese als Wissenschaft an der Universität zu etablieren bzw. überhaupt zu halten. Bis heute ist ihm das gelungen. Der Preis, den er dafür zahlte, bestand darin, dass die philosophische Anthropologie Martin Heideggers als Filter vor alle Theologie gesetzt wurde. Auch das wird bis heute vielfach nachgeahmt, indem zum Beispiel Psychologie, Soziologie, Religionstheorie oder Friedensethik zu Vehikeln der Theologie gemacht werden. Ähnlich hatte schon Thomas von Aquin die Philosophie des Aristoteles im 13. Jahrhundert zum hermeneutischen Medium der Theologie gemacht. Das waren immer mutige Versuche, die als Befreiungsschläge verstanden wurden, in Wirklichkeit aber die Theologie in neue, ganz unfromme Systeme einspannten. Der Absicht Bultmanns habe ich daher zeitlebens widersprochen; die Gefahr des Aristotelismus besteht genauso und würde in einer Verfälschung der Schrift enden. Mit dem anspruchsvollen Wort »Entmythologisierung« meint man die Befreiung der Texte von mythologischen Vorstellungen der Antike, um dann den Kern eines Textes ungehindert mit philosophischer Anthropologie füllen zu können. Ich muss gestehen, dass mir antike Mythen sympathischer sind als die Bevormundung durch ein Gemisch aus Rationalismus plus Hegel in der »humanwissenschaftlich« orientierten Exegese. Im Gegensatz zu Schweitzer und besonders zu von Harnack schien Bultmann eine Befreiung zu wahrhaft theologischer Rede zu garantieren. Doch das war eine Mogelpackung, denn bis heute entstand lediglich ein neues Theologen-Kauderwelsch auf den Schultern Bultmanns.

Frage:

Hat sich also die schon im 19. Jahrhundert vorhandene Tendenz, sich nach eigenen ideologischen Vorlieben den passenden Jesus zurechtzubasteln, bis heute fortgesetzt? Jesus als Reformer des Judentums oder auch Jesus als Überwinder des Judentums; Jesus als Sozialrevolutionär, als menschliches Vorbild, als Opfer der Obrigkeit und vor allem als jemand, der keinerlei Absicht hatte, so etwas wie eine Kirche zu gründen, mit Verbindlichkeit in Lehre, Struktur, Liturgie? So etwa sah es ja auch von Harnack.

Antwort:

Ja, die Tendenz des 19. Jahrhunderts, sich Jesus nach eigenen Bedürfnissen zurechtzulegen, hat sich noch verstärkt und ist dabei undurchschaubarer geworden. Typisch sind beispielsweise D. Crossan (Der historische Jesus): Jesus als Vertreter einer Bauernrevolution oder G. Vermes: Jesus als Heilpraktiker – insoweit für das Judentum ungefährlich, aber für Tante Emma interessant. Die großen Konfessionen unternehmen solche Versuche nicht mehr. Freilich dominiert noch die liberale Grundentscheidung, Jesus sei gegen Strukturen (der Kirche) und gegen Liturgie gewesen. Besonders in Bezug auf den letzten Punkt sind die Animositäten ungebremst, und zwar gerade bei Protestanten, deren Liturgie ohnehin oft kaum nennenswert ist und keinerlei Anstößigkeiten bietet. Doch man scheut die Liturgie so wie viele Ex-DDR-Bewohner die Ausländer. Gerade da, wo fast nichts ist, kann man sich gut profilieren. Da Jesus auch etwas gegen liturgische Formeln hatte, hat er demnach weder das Vaterunser gelehrt noch Abendmahl gefeiert.

Sed contra: Die Kirchenstrukturen stammen aus den apokalyptischen Erwartungen (12 Throne und 12 regierende Apostel, dazu 24 Presbyter), und ihr Wirken steht zu dem des Menschensohnes parallel (Mt 19,28f.), und das gilt auch für das Schema »niedrig/hoch«. Das Amt kommt daher aus der Eschatologie. Zum Kirchenbegriff führten das Bild der Gemeinde als Haus, die 12-Zahl und die Bedeutung des Fundaments (so alles schon in den Texten von Qumran). Mt 16,18f. steht daher nicht allein, sondern in einem breiteren Strom, in dem man die Gemeinde des »Neuen Bundes« erwartete. Die exegetischen Professoren tun oft so, als sei die Urgemeinde eine Sammlung von mehr oder weniger geistig abwesenden Einzelprofessoren gewesen. Außerdem war die Urgemeinde angeblich »ideal« und ganz anders als wir. Das ist die ärgste Täuschung, die zu vielerlei Reformismus führte.

Frage:

Die Unglaubwürdigkeit eines bis zum Äußersten reduzierten und in die Ecken des Lebens verdrängten Christentums?

Antwort:

Bei jedem Tanz nimmt man viele Positionen ein. So ist es auch beim Tanz um den heißen Brei. Nicht ohne Grund nennt Meister Eckhart Gott einen heißen Grießbrei. Da ich Grießbrei schätze und besonders das Märchen »Der süße Brei« liebe, in dem der Grießbrei beim Überkochen mit seinem Duft und mit sich selbst das ganze Haus erfüllen möchte und erfüllen kann, finde ich das ein gutes Bild für die Bedeutung Gottes für die Welt. Aber anstatt uns hinzusetzen und ein Tischgebet zu sprechen und dann Erdbeeren aus Omas Garten zum heißen Brei zu essen, tanzen wir um diese Kostbarkeit herum, als wäre es ein schwarzes Loch. Dass Gott in einer Wohngemeinschaft mit uns, seinem heiligen Volk, stehen will, ist dagegen Angebot eines kostbaren Lebens. Die mäkelnde Exegese ermöglicht es uns, immer wieder neue Ausflüchte zu erfinden, um nicht zugreifen zu müssen und uns einladen zu lassen, die notwendige Speise zu genießen. Natürlich sagt man: Es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Doch damit fängt das Mäkeln an, dass wir glauben, die Botschaft Jesu auf ein uns passendes bürgerliches Normalmaß zurechtstutzen zu müssen. Wie meinte doch Papst Benedikt? »Die Jugend will das Große.« So, in diesem Sinne: Tanz um den Brei beenden, wir haben uns lange genug geziert. Unser Verhalten ist anachronistisch: Spätestens mit dem Ersten Weltkrieg hat Karl Barth der Christenheit gesagt: »Nein!« Das heißt: Nein, mit eurer Bürgerlichkeit macht ihr euch lächerlich vor euch selbst.

Frage:

Und die Parallelen zur Frühzeit?

Antwort:

Es gibt noch immer eine verbreitete Fehldeutung der »Urgemeinde«. Sie sei ebenso pazifistisch wie einig wie dogmenfrei und antiautoritär (ohne Amt) gewesen. Seit 1000 Jahren geistert diese Fiktion durch die Köpfe aller Reformer. Durch den Pietismus, der das Wort »Urgemeinde« überhaupt erst in die Welt setzte, sind diese Züge verstärkt worden, da man sie in Herrenhut und in der Brüdergemeine zum Greifen nah fand. Gerade auch in Deutschland gehörten diese Wunschträume zu den Erwartungen an das 2. Vatikanische Konzil. Man kann durchaus sagen, dass gerade der »gute Papst Johannes« zum Träger dieser Sehnsüchte erkoren wurde. Das bezog sich vor allem auf die Einheit der Kirche. Immer dann, wenn sich die eine oder die andere Konfession abgrenzend verhält, schnellt diese Enttäuschung auch nach 50 Jahren noch empor, denn man erwartete tatsächlich, dass beispielsweise die Römische Kirche dem Weltrat der Kirchen als neues Mitglied beitreten werde. Der nachher eingetretene Verlust des Lateinischen als Kirchensprache wurde und wird in Deutschland als Beginn einer Nationalkirche gefeiert. Gerade in den beiden letzten Jahren hört man davon immer wieder, und es gibt durchaus Bischöfe, die Schwierigkeiten haben, sich glaubwürdig von diesem Himmelfahrtsprojekt zu distanzieren. Und natürlich gingen alle Hoffnungen dahin, die Kirche möge sich von etwas so Widergöttlichem wie Kirchenrecht distanzieren, denn die Urgemeinde hatte dergleichen angeblich nicht, trotz Exkommunikationsdrohung schon in Gal 1,8–9. Der Göttinger Theologe Lüdemann brachte die Hoffnungen auf Verwischung aller Konturen auf den Punkt: Wenn die Kirche den Glauben an die Auferstehung Jesu aufgibt und Israel den Glauben an die eigene Erwählung, dann gibt es Frieden in der Welt, denn beides grenze ab und grenze aus und schaffe insoweit Unfrieden. Daher hat Lüdemann mit der systematischen Zerstörung des Auferstehungsglaubens in seinen eigenen Augen sicher schon 50 Prozent des Weltfriedens gerettet und wäre Anwärter auf diverse Friedenspreise.

Frage:

Und die Impulse aus der Frühzeit? Wenn Benedikt XVI. von »Entweltlichung« spricht, mag man auch an Romano Guardini denken, der in »Das Ende der Neuzeit« (1950) sozusagen mit einem Ende der Verquickung des Christentums mit der Neuzeit und mit einer Radikalisierung der Glaubensentscheidung rechnete. Die Luft werde klarer werden, voll Feindschaft und Gefahr, aber sauber und offen; Guardini betonte die Bedeutung von Vertrauen und Tapferkeit für die christliche Haltung der Zukunft. Insofern sind wir der alten Kirche und ihrer Lage vielleicht näher, als man denken mag?

Antwort:

Impulse gibt es vor allem aus einer recht verstandenen Bergpredigt. Die Bergpredigt wurde weithin als eine idealistische Überforderung angesehen. Las man sie mit dem Vorverständnis des preußischen Pflichtbegriffs, so konnte man seines Lebens nicht mehr froh werden. Ja, man durfte es nicht, weil man aus Gründen der Ehrlichkeit das ständige Versagen nicht zudecken durfte. Die Bergpredigt stellt dar, wie Gott ist: Er ist der Friedenstiftende, Barmherzige, Tröstende, Treue, sein Wort ist verlässlich wie ein Eid. Der Weg zum Ziel der Verähnlichung mit Gott, an der alles liegt, ist das Schauen auf Gott (Mt 5,45–48). Das Ziel selbst besteht im Schauen Gottes (Mt 5,8), in der Jüngerschaft besteht er im Blicken auf Jesus (Nachfolge). Weil es also im Anfang, in der Mitte und am Ende um Schauen Gottes geht, beginnt die Bergpredigt mit Seligpreisungen. Das aber bedeutet: Nach der Bergpredigt zählt nicht Erfolg oder Misserfolg, sondern Dabeisein und Seligsein sind alles.

Frage:

Professor Joseph Ratzinger hat gesagt: »Die Gottesherrschaft Jesu beruht nach dem kirchlichen Glauben nicht darauf, dass Jesus keinen menschlichen Vater hatte; die Lehre vom Gottsein Jesu würde nicht tangiert, wenn Jesus aus einer normalen menschlichen Ehe hervorgegangen wäre.« Das kann man leicht missverstehen. Der katholische Neutestamentler R. Pesch hat wohl auch daraus gefolgert, also sei der heilige Joseph der biologische Vater Jesu.

Antwort:

An dieser Stelle liegt ein Stolperstein, dessen Entfernung Verkennen der grundlegenden christlichen Wahrheit bedeutet, dass Gott bei der Empfängnis und bei der Auferstehung Jesu, also am Anfang und am Ende seines irdischen Lebens, als der Schöpfer ganz konkret am Leibe Jesu wirksam wird. In beiden Fällen geschieht das ausdrücklich durch den Heiligen Geist (Lk 1,33f.; Röm 1,3f.), der die Gottessohnschaft Jesu ermöglicht. Ein Missverständnis liegt deshalb nahe, weil die ältere kritische Forschung von der zentralen Rolle des Reiches Gottes in der Verkündigung Jesu ausgegangen war. Das galt als die große Entdeckung um 1900. Daran wurde alles andere gemessen. Jesus wurde »zusammengeschmolzen« auf die Botschaft vom Reich Gottes. Wenn man das tut, kann alle Christologie nur mehr oder weniger nachösterlich sein. Dann wird der Titel »Gottes Sohn« Jesus erst nach Ostern in den Mund gelegt. Dann gab es vor Ostern nur die Verkündigung des Reiches Gottes.

Sed contra: Einmal ist eine Orientierung nur an den Worten, nicht auch an den Taten Jesu fatal. Dazu gehören die Exorzismen und andere Wunder, in denen Jesus als der Sohn Gottes zumindest einen gewichtigen Gegenpol zu einer reinen Reich-Gottes-Predigt darstellen. Jesus ist eben nicht nur Apokalyptiker (Reich Gottes), sondern zugleich auch Charismatiker (Sohn Gottes, mit »Vollmacht« begabt). Beides zusammen, Zukunftserwartung und christologisches Bekenntnis, ist erst das typisch Christliche. Beides gleicht sich aus und hält sich die Waage. Darin liegt der Schlüssel zu dem spannungsvollen Text Mk 9,1 und Mk 9,7