8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

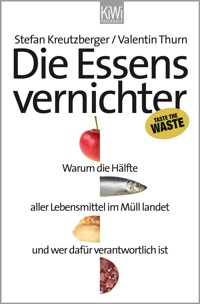

Warum die Hälfte aller Lebensmittel auf dem Müll landet Der im Oktober 2010 gezeigte – und inzwischen in 12 Ländern ausgestrahlte – Film »Frisch auf den Müll« von Valentin Thurn bescherte der ARD eine Rekordquote. Mit diesem von Thurn und Stefan Kreutzberger verfassten Buch und dem Kinofilm »Taste the Waste« gehen Öffentlichkeitskampagnen und viele Verbraucherorganisationen einher. Rund die Hälfte unserer Lebensmittel – bis zu 20 Millionen Tonnen allein in Deutschland – landet im Müll. Das meiste schon auf dem Weg vom Acker in den Laden, bevor es überhaupt unseren Esstisch erreicht: jeder zweite Kopfsalat, jede zweite Kartoffel und jedes fünfte Brot. Alles soll jederzeit verfügbar sein, Supermärkte bieten durchgehend die ganze Warenpalette an, bis spät in den Abend hat das Brot in den Regalen frisch zu sein. Und alles muss perfekt aussehen: Ein welkes Salatblatt, eine Delle im Apfel – sofort wird die Ware aussortiert. Die Zeche zahlt der Verbraucher, der Handel hat den Ausschuss längst eingepreist. Der Wunsch der Konsumenten, über alles jederzeit verfügen zu können, verschärft den weltweiten Hunger. Würden wir weniger wegwerfen, fielen die Weltmarktpreise und es stünde genug für die Hungrigen der Welt zur Verfügung. Dem Skandal der Lebensmittelvernichtung – der in hohem Maß auch zum Klimawandel beiträgt – ist auf internationaler, aber auch auf individueller Ebene zu begegnen. Das Buch enthält viele Anregungen, wie jeder Einzelne umsteuern kann: durch regionale Einkaufsgemeinschaften etwa, die Bauern und Kunden direkt zusammenbringen, oder eine gesunde Küche, die sich auf das Verarbeiten von Resten versteht. Aber auch durch Verbraucherdruck auf Supermärkte, Waren kurz vor Ablauf billiger zu verkaufen oder zu verschenken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Inhalt

CoverTitelVorwort von Carlo Petrini, Vorsitzender von Slow Food InternationalEinleitungKonsumwahn und WegwerfgesellschaftEssen ist LebenEssen ist kein AbfallMaking of »Taste The Waste«Von krummen Gurken und HerzkartoffelnUnser täglich Müll – die globale Dimension der VerschwendungWarum der Wiener Müll so lecker istWie viel wir selbst wegschmeißenDie Geschichte des ÜberflussesWie ernähren wir uns eigentlich, und warum gerade so?Hungersnot im SchlaraffenlandDie globalen Folgen unseres KonsumverhaltensVéroniques Zorn über Verschwendung»Zuvielisation« statt ZivilisationWarum die Fische aussterbenWarum unser Konsum das Klima anheiztVon Kochbananen und britischem ToastbrotWieso wir den Armen das Essen wegnehmenWarum volle Tanks zu leeren Tellern führenWas unser Konsum in Entwicklungsländern anrichtetVon der Überflussgesellschaft zum verantwortlichen KonsumZufriedene Bakterien und der Heizwert von BrotWas Staat, Wirtschaft und Wissenschaft tun solltenPolitisch eingreifen und Verschwendung stoppenLagerung, Transport und Verpackung effizienter gestaltenÜberfluss sozial verteilenJapanische Effizienz beim LebensmittelrecyclingRecyceln statt vergeudenDen Verbraucher besser aufklärenWas jeder Einzelne tun kannWarum der italienische Müll noch besser schmecktDie Lebensmittelretter von AmerikaPlanvoller einkaufen und sich verantwortungsvoller ernährenDen regionalen Ansatz pflegenWeniger ist mehrGemeinsam pflanzen und erntenKonsum als Feld der politischen Einflussnahme begreifenInitiativ werden»Taste The Waste« – vom Film zur BewegungTaten statt warten – Nachwort von Brigitte Behrens,Geschäftsführerin Greenpeace e. V.DanksagungKommentierte LinklisteBildteilAnmerkungenBuchAutorenImpressum[Menü]

Vorwort von Carlo Petrini, Vorsitzender von Slow Food International

Ich erinnere mich noch sehr gut an meinen Großvater beim Mittagessen im Kreis der Familie. Wenn er zu Ende gegessen hatte, kehrte er sorgfältig die Brotkrümel zusammen, die auf dem Tischtuch liegen geblieben waren, schob sie in die hohle Hand und leerte diese dann in seinen Mund. In Süditalien kann man manchmal heute noch alte Leute beobachten, die ein heruntergefallenes Stück Brot aufheben und küssen, bevor sie es auf den Tisch zurücklegen.

Die jüngeren Generationen mögen alte Leute belächeln, die Krümel essen oder hingefallenes Brot küssen. Ihnen muss diese Form des Respekts fremd sein, schließlich haben ihre Eltern – also die Kinder und Enkel jener, an die ich mich erinnere – schon vor langer Zeit damit aufgehört. Das klingt jetzt wie die alte Leier, wahr ist es trotzdem. Nur, wie konnte es so weit kommen? Warum hat das Essen für uns derart an Wert verloren, dass es ohne die geringste Scham verschwendet werden darf?

Mindestens ein Drittel der globalen Lebensmittelproduktion landet auf dem Müll, entweder bereits während des Prozesses der Ernte, Verarbeitung und Verteilung oder durch Verschulden von uns Verbrauchern, die wir zu viele Reste wegwerfen, zu viele Super-Sonderangebote kaufen, weil wir zu träge oder Opfer des Konsumismus geworden sind, der damit überleben und sich immer wieder erneuern kann, auf Verschwendung gründet.

Zu den grundlegenden Problemen unserer Zeit gehört die Unfähigkeit, zwischen Preis und Wert unterscheiden zu können. Wir wollen billiges Essen, das immer weniger kostet, und wir wollen, dass genug davon produziert wird. Das führt dazu, dass wir schlecht essen, denn der Verlust an Wertschätzung geht einher mit einem Verlust an Qualität. Das Essen verliert seine Bedeutung, den Bezug zum Menschen und zu seiner Einbindung in die Natur, es wird zu etwas, das man leichten Herzens »vergeuden« kann.

Wenn wir uns darüber empören, dass so viel verschwendet wird, dann müssen wir uns auch darüber empören, wie heutzutage mit unserem Essen umgegangen wird, und zwar von der Aussaat bis zu dem Zeitpunkt, da es in die Supermarktregale einsortiert wird! Nichts demonstriert besser, welchen Grad an Idiotie das System der globalen industriellen Nahrungsmittelproduktion erreicht hat, als die Verschwendung von Essen. Sie ist zum Sinnbild aller Probleme im Zusammenhang mit der extremen Kommerzialisierung geworden.

Die Verschwendung ist aber nicht nur ein ethisches Problem angesichts einer Milliarde Menschen auf dieser Welt, die unter Hunger und Unterernährung leiden, sondern auch ein ökonomisches und ökologisches Problem: Wie viel Geld und Energie könnten weit besser eingesetzt werden, indem ein wirklich nachhaltiges System der Nahrungsmittelproduktion eingeführt würde, das auf lokalen Landwirtschaften und neu-erlerntem, intelligentem Konsum beruht. Vorbild hierfür können die traditionellen bäuerlichen Gesellschaften sein, weil sie nicht nur dem Essen Respekt entgegenbrachten, sondern auch Meister im Wiederverwerten und Recyceln waren. Und sie können uns lehren, dass dann, wenn man den Dingen die rechte Wertschätzung entgegenbringt, auch der Genuss eine ganz andere Bedeutung erlangt, allerdings nicht wie heute immer mehr verstanden als Statussymbol und Luxus, sondern als tiefempfundene Freude am Leben, am wirklichen Wohlbefinden.

Auch der Genuss kann also der Verschwendung entgegenwirken, denn gerade er lehrt uns, dass das Essen in all seiner Komplexität gesehen werden muss, um ihm wieder Bedeutung zu verleihen, um ihm den rechten Wert zurückzugeben. Beginnen wir deshalb bei uns zu Hause, im Alltag, machen wir uns Gedanken darüber, was wir essen und was wir wegwerfen: Das Leben wird schöner werden und an Bedeutung gewinnen, wenn wir begreifen, was hinter den Dingen steckt, die wir essen. Zugleich tun wir damit der Erde und ihren Bewohnern einen Gefallen.

[Menü]

Einleitung

Dieses Buch ist ungewöhnlich: ein Mix aus harten Fakten und persönlichen Betrachtungen, ein Hybrid aus Sachbuch und Autorenfilm. Wir präsentieren beide Teile in optisch unterschiedenen Texten, die parallel laufen, sich ergänzen und teilweise miteinander verwoben sind:

–Der Erfahrungsbericht des Filmemachers Valentin Thurn, der von den Dreharbeiten zu »Taste The Waste« auf vier Kontinenten erzählt, aber auch von seinen Gefühlen und seiner persönlichen Motivation.–Die Aufarbeitung der Hintergründe und Fakten zur weltweiten Lebensmittelverschwendung sowie mögliche Lösungsansätze präsentiert der Journalist und Buchautor Stefan Kreutzberger.Sie können beide Texte getrennt lesen oder auch als sich ergänzendes Gesamtwerk aufnehmen. Vereinzelte Wiederholungen sind deshalb unvermeidbar und gewollt. Das Projekt begann mit der Idee zum Dokumentarfilm. Doch bald schon stellte sich heraus, dass bisher kaum Material zu diesem gigantischen Verschwendungsproblem publiziert wurde. Also entschlossen wir uns, unsere Recherchen in einem Buch zusammenzufassen.

»Die Essensvernichter« ist also zunächst das Buch zum Film »Taste The Waste«, es erscheint zeitgleich mit dem Kinostart. Aber es ist auch eine Anleitung zum Aktivwerden. Wir wollen damit eine gesellschaftliche Veränderung anstoßen. Es kann daher auch als Materialsammlung verstanden werden, für die Bildungsarbeit oder weitere Aktivitäten. Gemeinsam mit Umwelt- und Entwicklungshilfeorganisationen haben wir auch eine öffentliche Kampagne gegen Lebensmittelverschwendung ins Rollen gebracht, deren erste Schritte wir in diesem Buch beschreiben.

Wir wollen herausstellen, dass uns die Verschwendung von Essen emotional berührt und dass die Beschäftigung damit auch unser eigenes Verhalten verändert hat.

***

Ein Drittel der weltweit für den menschlichen Verzehr geernteten und produzierten Lebensmittel landet auf dem Müll, Schätzungen für die Industrieländer gehen sogar von der Hälfte aus. Und der jährliche Müllberg wächst immer weiter, seit den 1970er-Jahren hat er sich um 50 Prozent vergrößert. Offenbar sind die Erfahrungen der Lebensmittelknappheit nach dem Krieg in Deutschland längst vergessen. Vorbei die Ermahnungen unserer Mütter und Großmütter, keine Reste auf dem Teller liegen zu lassen, während die Kinder in Afrika verhungern. Lebensmittel sind heute Massenware, die Discounter unterbieten sich im Preis. Im Supermarkt sollen wir uns zwischen über 100 Joghurtsorten entscheiden, eine Auswahl, die nur zu oft im Kühlschrank verdirbt.

Es ist verblüffend: In einer Welt, in der so ziemlich alles erfasst, datiert, beziffert und hochgerechnet wird, gibt es keine verlässlichen Angaben zu unseren Ernährungs- und Wegwerfgewohnheiten. Wir verfügen nur über Durchschnittswerte und Hochrechnungen zu den Speisen, die wir tatsächlich zu uns nehmen, und denen, die wir verschmähen. Keiner hat sich je darum gekümmert, die Nahrungsverluste und – verschwendung entlang der Produktions- und Konsumkette zu ermitteln. Mittlerweile ist jeder Quadratzentimeter der Rückseite des Mondes exakt vermessen, aber niemand kann genau sagen, wie viele Ressourcen an Energie, Wasser, Boden und Arbeitskraft durch das Wegwerfen von Nahrungsmitteln ungenutzt vergeudet werden. Ebenso wenig erfährt man Exaktes über die Folgen und Auswirkungen der Überproduktion der Industrienationen und unseres Konsums auf die Lebensbedingungen von Menschen und Tieren in Ländern des globalen Südens. Und das, obwohl Studien aus dem Ausland schwindelerregende Ausmaße vermuten lassen. Wir in Deutschland brauchen diese Zahlen, um zu wissen, wo sinnvollerweise mit Gegenstrategien angesetzt werden kann.

Zuvor müssen aber noch grundsätzliche Fragen geklärt werden: Wo fängt Verschwendung an, und wie definiere ich Lebensmittelmüll? Da werden oft Äpfel mit Birnen verglichen. Sind Biosprit und Fleischkonsum nicht auch Formen der Lebensmittelverschwendung? Ist die Energiemenge des Getreides für die Viehmast verschwendet oder notwendiger Einsatz für höherwertiges tierisches Eiweiß? Über eine Milliarde Menschen auf der Welt sind übergewichtig, ernähren sich falsch und nehmen viel zu viele energiereiche Speisen und Getränke zu sich. Ist das ebenfalls Verschwendung oder sogar eine eingeplante Form der Müllentsorgung in einem auf wachsenden Konsum und Überproduktion ausgerichteten Wirtschaftssystem? Produzieren und verschwenden die Nahrungsmittelmultis aus Renditegründen bewusst viel zu viele Waren oder benötigt eine gesunde Volkswirtschaft nicht eine gewisse Überproduktion, um in Krisenzeiten abgesichert zu sein?

Wir beschränken uns zunächst auf die Verluste und Verschwendung der Nahrungsmittel, die direkt für den menschlichen Verzehr angebaut und produziert wurden. Aber auch dazu ist die Zahlenlage keineswegs eindeutig. Es gibt keine einheitlichen Untersuchungen, sondern nur Anhaltspunkte und Schätzungen zu dem, was täglich untergepflügt, bereits bei der Ernte weggeworfen, von Schädlingen gefressen wird und im Lager verkommt, beim Transport zur Fabrik oder zum Markt verdirbt, bei der Produktion, auf dem Großmarkt und im Supermarkt ausgesondert wird und was letztlich der Verbraucher in den Mülleimer wirft und die Toilette hinunterspült.

Es ist wie ein Puzzlespiel: In Österreich wurde im Haushalt nachgezählt, in den USA in den Fabriken und in Italien und England in der Landwirtschaft. Unter dem Strich verdichtet sich die Erkenntnis, dass wir etwa genauso viel wegwerfen, wie wir essen.

Warum haben die Menschen in den »entwickelten« Ländern die Wertschätzung für ihr Essen verloren? Das mag damit zusammenhängen, dass die Lebensmittel immer billiger werden. Heute geben wir nur noch knapp über zehn Prozent unseres Einkommens dafür aus. Vor nicht mal 50 Jahren waren es noch 40 Prozent. In der Hektik des Alltags wird der Kühlschrank vollgestopft, aber in den nächsten Tagen kommt man erst spät nach Hause oder entscheidet sich spontan, doch einmal essen zu gehen. Und schon verkommt ein Teil der Waren.

Wir sind es gewohnt, im Supermarkt zu jeder Tages- und Jahreszeit alles zu finden, was wir benötigen: Erdbeeren im Dezember und frisches Brot bis in die Nacht hinein. Das sorgfältig arrangierte Überangebot verführt uns, mehr zu kaufen, als wir letztendlich verarbeiten können. Vieles wandert vom Kühlschrank direkt in den Mülleimer, ohne dass es überhaupt auf den Tisch gekommen ist. Weil es schnell gehen muss, greifen wir gern zu vorgefertigtem Convenience Food mit geringer Haltbarkeit. Was von den vorportionierten Mengen übrig bleibt, wird entsorgt. Denn viele von uns haben verlernt, wie wir aus den Resten einer Mahlzeit ein neues schmackhaftes Essen zaubern können.

Doch sehr viel landet auf dem Müll, bevor es überhaupt den Verbraucher erreicht. Der Handel müsste eigentlich schon aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen daran interessiert sein, die Verschwendung zu begrenzen. Doch um den Käufern die immer gleichen, perfekt aussehenden Produkte anbieten zu können, wird besonders bei frischer Ware kräftig aussortiert. Sobald ein einzelnes Blatt gammelig ist, wird der ganze Salat weggeworfen. Wenn nur ein einziger Pfirsich schimmelt, wird der Rest der Stiege gleich mit entsorgt. Die Arbeitszeit der Angestellten darauf zu verwenden, einzelne Obst- und Gemüsestücke auszusortieren, ist für den Händler zu teuer.

Europa wirft jedes Jahr drei Millionen Tonnen Brot auf den Müll. Ganz Spanien könnte damit versorgt werden.

Milchprodukte werden mehrere Tage vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums aus den Regalen entfernt und weggeworfen. Das meiste davon wäre noch gut genießbar. Eine einfache Prüfung – schauen, riechen, schmecken – würde reichen, doch viele trauen sich das nicht mehr zu. Was fast kein Verbraucher weiß: Das Datum wird von den Herstellern selbst aufgedruckt, nicht von einer Behörde. Unter dem Vorwand des Verbraucherschutzes werden die Fristen immer kürzer gefasst, um den Warenumschlag zu erhöhen. Für die scharf kalkulierenden Unternehmen ist es offenbar rentabler, Überschuss für die Mülltonne zu produzieren. Denn schlimmer als wegwerfen ist es, Kunden an die Konkurrenz zu verlieren. Angesichts des Wettbewerbsdrucks im Lebensmittelhandel ist das Risiko hoch: Kunden könnten wegbleiben, weil ihnen nicht zu jeder Tageszeit die gesamte Produktpalette angeboten wird. Finanziell ist es allerdings kein großes Problem, denn der Ausschuss und seine Entsorgung sind eingeplant und bereits »eingepreist«, auf alle Waren umgelegt.

Ein besonders dramatisches Beispiel für Lebensmittelvernichtung ist das Brot. Kein anderes Produkt wird in so großen Mengen weggeworfen. Eine Durchschnittsbäckerei wirft 10 bis 20 Prozent ihrer Tagesproduktion weg und gibt im besten Fall einen Teil davon an eine Tafel oder einen Tierfutterhersteller. Jährlich werden in Deutschland 500000 Tonnen Brot vernichtet. Damit könnte im gleichen Zeitraum ganz Niedersachsen versorgt werden.

Das System der Verschwendung beginnt aber bereits auf dem Feld und dem Acker. Wir sind es inzwischen gewohnt, dass Obst und Gemüse im Supermarkt perfekt und glänzend auszusehen haben. Äpfel mit etwas Schorf, Bananen mit braunen Flecken, unhandlich verzweigte Karotten – vieles würde im Supermarkt nicht angenommen. Was nicht in das Raster passt oder kleine Macken hat, bleibt daher direkt auf dem Feld liegen. Dieser Druck der Handelsnormen hat nichts mit der Ernährungsqualität oder dem Geschmack der Lebensmittel zu tun, es geht dabei nur um die Optik.

Ein Viertel des weltweiten Wasserverbrauchs wird für den Anbau von Nahrungsmitteln verwendet, die später auf dem Müll landen.

Unsere Verschwendung verschärft anderswo auf der Welt das Hungerproblem. Denn die Handelspreise für Getreide wie Weizen, Mais und Reis werden heute von Spekulationen an den Börsen bestimmt. Höhere Nachfrage – auch wenn sie letztlich in der Mülltonne landet – bedeutet höhere Preise auf dem Weltmarkt, aber nicht automatisch mehr Einkommen für die Bauern in Entwicklungsländern. Menschen in ärmeren Ländern können sich deshalb kaum mehr die Grundnahrungsmittel leisten. Exporte von bei uns verschmähten Geflügelteilen oder Überschusswaren zerstören darüber hinaus die dortigen Märkte und treiben Bauern in die Armut.

Es geht nicht um Verzicht. Es geht um mehr Effizienz und um ein Bewusstsein dafür, dass Mechanismen, die für einzelne Unternehmen rentabel sein mögen, volkswirtschaftlich gesehen katastrophal sind. Die Verschwendung von Essen ist auch eine Verschwendung von kostbaren menschlichen und natürlichen Ressourcen. Lebensmittel werden mit einem enormen Energieaufwand erzeugt. Rund ein Viertel des gesamten Wasserverbrauchs der Erde wird für die Produktion derjenigen Lebensmittel vergeudet, die schließlich vernichtet werden. Katastrophal sind auch die Folgen für das Weltklima, denn ein Drittel der Klimagase entsteht bei der Herstellung unserer Lebensmittel. Das wurde bislang viel zu wenig berücksichtigt.

Sicher, wir werden die Abfälle nicht auf null herunterfahren können. Aber eine Halbierung des Lebensmittelmülls ist durchaus realistisch. Ohne große Einbußen beim Lebensstandard könnten wir damit beispielsweise ebenso viele Klimagase einsparen, wie wenn wir jedes zweite Auto stilllegen würden.

Es gibt viele hoffnungsvolle Ansätze: Viele Menschen kaufen fair gehandelte Waren ein, achten auf saisonale Angebote und bevorzugen Produkte aus der Region. Neben einer bewussten Wertschätzung von Lebensmitteln verringert das auch noch den Transport- und Lagerabfall. Kooperativen gehen noch einen Schritt weiter und beziehen ihr Obst und Gemüse direkt vom Bauern – der Handel wird damit überflüssig. Der Landwirt kann genau kalkulieren, wie viel er jede Woche ernten muss, und der Rest bleibt dort, wo er am frischesten gelagert werden kann: unter der Erde oder auf dem Feld.

Auch die Supermärkte könnten ihre Müllmengen reduzieren, indem sie ihr Angebot an frischen Produkten gegen Abend oder am Wochenende ausdünnen. Handelsketten könnten die Verringerung der Lebensmittelabfälle als Unternehmensziel festschreiben und ihre Kunden überzeugen, dass dies klimafreundlich ist und gegen den Welthunger hilft. Die Politik könnte diese Ziele unterstützen, indem sie das Wegwerfen von Lebensmitteln verteuert, zum Beispiel die Müllgebühren heraufsetzt. Das wäre ein Anreiz für die Supermärkte, nach anderen Verwertungswegen zu suchen: etwa den Preis kurz vor Ablauf heruntersetzen, an die lokale Tafel spenden oder an Kunden und Mitarbeiter verschenken.

Jeder ahnt, dass unser Ernährungsverhalten und globale Veränderungen zusammenhängen. Aber wie genau und warum, das entzieht sich unserer klaren Betrachtung. Doch das muss und wird sich ändern, denn die globalen Ressourcen sind überstrapaziert, neigen sich dem Ende zu und müssen dennoch immer mehr Menschen versorgen. Die Lösung kann nur lauten: sparsamer leben, Energien effizienter und Böden nachhaltiger nutzen und bewusster mit sich und der Umwelt umgehen. Der Ernährung kommt dabei ein besonderer – bisher stark vernachlässigter – Stellenwert zu. Als Querschnittsthema spielt sie in fast alle umwelt- und entwicklungspolitischen Bereiche hinein. Wir alle sind davon betroffen und können bereits durch relativ kleine eigene Verhaltensänderungen viel zu einer positiven globalen Entwicklung beitragen.

Valentin Thurn und Stefan Kreutzberger, Köln im Juni 2011

[Menü]

Konsumwahn und Wegwerfgesellschaft

[Menü]

Essen ist Leben

Ich konnte es kaum glauben: Der Händler stellte eine ganze Kiste voller goldgelber Pfirsiche zur Seite. Wieso? Nur weil zwei Früchte schimmelig waren? Der Markttag war fast vorbei, und er hatte offensichtlich keine Lust oder keine Zeit, das herauszusammeln, was noch gut war.

Ich war 18, als ich zum ersten Mal eine Ahnung davon bekam, in welch großem Stil Lebensmittel in unserer Wohlstandsgesellschaft verschwendet werden. Damals hatte ich ein diebisches Vergnügen, die Pfirsiche einzusammeln, bevor sie von der Müllabfuhr abgeholt wurden. Genauso wie Bananen, Kiwis, Salatköpfe, Pilze, Gurken, jeden Tag gab es etwas anderes, und das Einzige, was ich tun musste, war, ein paar faulige Früchte aus dem Netz oder der Kiste zu entfernen.

Mit uns unterwegs waren Dutzende von anderen Sammlern, doch wir kamen uns nicht ins Gehege, denn es war genug für alle da. Einige von ihnen wirkten etwas abgerissen, aber die meisten wirkten nicht wie Obdachlose. Aber den Tipp, es hier auf dem Borough Market zu probieren, hatten wir von einem Obdachlosen bekommen.

Hinter uns lagen die Sommerferien, in denen ich mit meinem Schulfreund Jörg auf dem Fahrrad durch Südengland getingelt war. Am Ende fanden wir uns in London wieder, und hier ging uns das Geld aus, zehn Tage vor Ferienende. Wir hatten unsere Rückfahrkarte nach Deutschland, das war nicht das Problem, aber wir wollten unsere Ferien eigentlich nicht verfrüht abbrechen. Außerdem hatten wir gerade George Orwells »Down and Out in Paris and London« gelesen und fühlten uns davon zu einem Großstadtabenteuer inspiriert.

Wir beschlossen, es zu probieren: zehn Tage London ohne einen Penny. Und waren erstaunt, wie einfach es war! Orte, an denen essbare Lebensmittel weggeworfen wurden, gab es im ganzen Stadtgebiet, man musste nur rechtzeitig vor Marktende kommen und ein wenig aufpassen, dass man nicht gerade in die Hände eines Aufsehers lief. Es lief allerdings im Wesentlichen auf eine Obstdiät hinaus. Eigentlich mag ich Obst sehr, aber ich muss zugeben, am Ende kamen mir die Bananen beinahe zu den Ohren heraus. Doch der sportliche Ehrgeiz war geweckt, die zehn Tage wirklich ohne Geld zu überstehen.

Am Ende des Urlaubs überquerte ich auf der Fähre den Ärmelkanal mit dem Gefühl, hier läuft etwas schief. Und wurde nur wenige Tage später in meinem Verdacht bestätigt, dass es in Deutschland keinen Deut anders zugeht, als ich den Wochenmarkt meiner Heimatstadt Waiblingen mal mit anderen Augen betrachtete: mit denen eines Sammlers.

Meine Mutter Katharina fand es befremdlich, als ich ihr erzählte, ich hätte Reste vom Markt mitgebracht. »Das ist doch Diebstahl«, befand sie. Ihr wäre das nie in den Sinn gekommen. Dabei ist es nicht zuletzt ihre Haltung, die mich als Kind geprägt hat. Wie viele andere, die den Krieg erlebt haben, konnte sie etwa kein Brot wegwerfen. Manchmal nervte sie mich mit ihrer aus meiner Sicht übertriebenen Sparsamkeit. Aber der Gedanke »Essen ist etwas Heiliges« war immer präsent.

In der Küche blieb nichts übrig: Brotreste wurden getrocknet und zu Semmelknödeln verarbeitet oder mit Milch zu einer Süßspeise oder mit Eiern in der Pfanne gebraten – wir Kinder liebten das »Eierbrot«. Auch im Garten gab es immer eine Verwendung für die Reste. Zum Beispiel bei der Pflaumenernte, wir hatten drei verschiedene Körbe: einen für die festen, noch haltbaren, einen für die essreifen und einen für die leicht angefaulten – aus denen man aber noch Schnaps brennen konnte. Das gleiche Spiel beim Kirschbaum. Vor allem das Entkernen haben wir Kinder gehasst. Anschließend wurden wir entlohnt: mit einem köstlichen Topfenstrudel mit Kirschen. Mir läuft heute noch das Wasser im Mund zusammen.

Wenn wir Kinder mal wieder unsere Teller nicht leer essen wollten, mahnte meine Mutter uns mit den Worten: »Die Kinder in Afrika wären froh, wenn sie das hätten.« Wir lachten sie aus, wie sollten denn unsere Brötchen nach Afrika kommen, die würden doch unterwegs verderben! Heute weiß ich, dass Mutter eine geradezu prophetische Gabe hatte. Damals begann die verhängnisvolle Entwicklung, dass afrikanische Länder immer abhängiger vom Weltmarkt wurden und sich immer weniger selbst ernähren konnten. Was dazu geführt hat, dass wir heute tatsächlich vom gleichen globalen Teller essen!

Wenn mal ein Teller dennoch nicht leer wurde – Mutter hat ihn immer leer gegessen. Wir haben sie dafür als den »Kuttereimer der Familie« veräppelt – so heißt auf gut Schwäbisch der Mülleimer. Damals war mir das alles unverständlich. Ich fand es eher abstoßend. Wir wehrten uns zunehmend gegen die aufgebratenen Nudeln – teilweise mit Erfolg.

Altes Brot wegwerfen hätte meine Mutter als Sünde betrachtet. Ich habe erst lange Jahre später verstanden warum. Sie hatte uns Kindern nie erzählt, wie existenziell ihre Erfahrung von Nahrungsmangel war, um uns zu schonen. Erst im Ruhestand, als sie ihr Leben aufschrieb, kam auch diese Geschichte zutage.

Katharina wurde im damaligen Jugoslawien geboren. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, hatte sie gerade ihren ersten Geburtstag gefeiert. Ihre Familie gehörte zur deutschsprachigen Minderheit, die im 16. Jahrhundert in das damals österreichisch-ungarische Gebiet ausgewandert war. Das wurde ihnen 1944 zum Verhängnis, denn als die russische Armee den Balkan eroberte, internierten die jugoslawischen Partisanenverbände die deutschstämmige Bevölkerung und übten damit Vergeltung für die blutigen Kriegsverbrechen, die die Deutschen zuvor begangen hatten.

Katharina war sechs Jahre alt, als sie in solch einem Lager eingesperrt wurde, gemeinsam mit ihrer Mutter, die ebenfalls Katharina hieß. Die Tagesration, ein Teller wässrige Erbsensuppe mit etwas Gerste, dazu manchmal eine Scheibe Maisbrot, reichte weder für die Tochter noch für die Mutter. Zwar waren Kinder und Eltern getrennt untergebracht, doch die Mutter kam alle paar Tage heimlich ins Kinderlager, um ihrer Tochter einen Teil ihrer Essensration zuzustecken – damit sie überlebt.

Das ging etwa ein Jahr, bis die Mutter eines Tages nicht mehr kam. Der Hunger hatte sie stark geschwächt, sie steckte sich mit Typhus an und starb binnen weniger Tage. Die Tochter Katharina, inzwischen sieben, aber lebte. Und sollte den Wert, den ein Kanten Brot hat, nie vergessen. Auch nicht, als sie längst in einer anderen Welt lebte – im Wirtschaftswunderland der Bundesrepublik, das keine Knappheit mehr kannte.

In meiner Familie wurde gutes Essen immer geschätzt. Den höchsten Feiertagen war das Fischgulasch vorbehalten – eine balkanische Spezialität, höllenscharf und aus einem tieferen Grund immer auf dem offenen Feuer zubereitet, selbst im tiefsten Winter. Dann wurde das Feuer eben im Schnee entfacht und alle standen rund um den Kupferkessel im Garten.

Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, und diese Traditionen sind auch für mich eher exotisch, das werde ich meinen Kindern nicht weitergeben können. Aber ich werde wohl etwas viel Grundlegenderes weitergeben, das ich von meiner Mutter gelernt habe: dass die Gaben der Natur sehr unterschiedlich aussehen und wie man erkennt, ob etwas gut ist oder schlecht. Das Handwerkszeug dazu musste ich mir selbst beibringen, das bekommt man als Stadtbewohner heutzutage leider nicht in die Wiege gelegt: Was ist Qualität? Dabei kam mir sehr zugute, dass ich in einem Weinbaugebiet aufwuchs, wo traditionell eine der reichhaltigsten Küchen Deutschlands gepflegt wird – dem Remstal in der Nähe von Stuttgart.

Und unsere Mutter lehrte uns Kinder die Wonnen der österreichisch-ungarischen Mehlspeisen. Vor allem aber gab sie uns ihre Werte weiter. Nur die Geschichte von Hunger und Tod hat sie uns erst vor wenigen Jahren erzählt. Sie hat mich tief bewegt, denn für mich ist lebensbedrohender Hunger etwas, was ich nur aus den Fernsehnachrichten kenne und mir nicht wirklich vorstellen kann. Dabei liegt die Erfahrung in der eigenen Familie erst eine Generation zurück!

Die Kriegserfahrungen haben unsere Eltern geprägt und damit auch uns. Aber wie kann man sich vor diesem Hintergrund erklären, dass in Deutschland heute jedes Jahr rund 20 Millionen Tonnen essbare Lebensmittel auf den Müll geworfen werden? Haben wir so schnell vergessen? Oder sind es andere Mechanismen, die die Essensvernichtung antreiben?

Um das zu ergründen, habe ich 2009 begonnen, das Filmprojekt »Taste The Waste« zu entwickeln. Ich arbeite in einer Bürogemeinschaft mit der Produktionsfirma Schnittstelle Köln. Wir haben ein ehemaliges Fabrikgebäude in einem Hinterhof von Köln-Sülz bezogen. Ich nenne das unseren »kreativen Hinterhof«. Bei der Entscheidung für das Gebäude spielte die kleine Terrasse eine große Rolle.

Bei aller Geschäftigkeit finden meine Kolleginnen und Kollegen doch jeden Tag die Zeit für eine Mittagspause, für ein gemeinsames Essen auf der Terrasse oder am Küchentisch. Uns eint das Gefühl, dass Essen keine Nebensache ist – eine wichtige Grundlage für das Projekt.

Unsere Produzentin Astrid Vandekerkhove kam auf die Idee, das Projekt bei der »Documentary Campus Masterschool« einzureichen. Ein Programm für Filmemacher, die wissen möchten, wie man Geschichten für ein internationales Publikum erzählt – und verkauft. Und so fand ich mich mit 15 Filmemachern aus anderen europäischen Ländern in einer Klasse, die sich über ein Jahr zu vier einwöchigen, sehr intensiven Kursen traf. Jeder entwickelte sein eigenes Filmprojekt und half doch auch den anderen mit seinen kritischen Fragen und Ideen.

Das Projekt startete mit den sogenannten Mülltauchern – und entfernte sich bald davon, um die große Frage in den Blick zu bekommen: Warum verschwendet unsere Gesellschaft solche unglaublichen Mengen an Essen?

»Taste The Waste«, das wurde bald klar, würde kein klassischer Dokumentarfilm werden. Denn die Recherche zeigte schon bald: Es gibt bereits viele Bewegungen, die sich mit der Vernichtung von Lebensmitteln beschäftigen, weltweit verstreut und noch unverbunden. Unser Projekt könnte ein Sprachrohr werden für den gemeinsamen Protest: gegen die zunehmende Entwertung der Basis unseres Lebens.

Mir war bald klar: Wir müssen etwas dagegen tun! Geht das mit einem Filmprojekt? Ja, aber der Film alleine reicht nicht, es muss eine Kampagne werden, deren tragende Bestandteile Filme für Kino und Fernsehen – und dieses Buch – sind.

Zunächst wollte ich verstehen, warum das Problem über viele Jahrzehnte unbeachtet blieb – nicht nur bei den Mainstreammedien, sondern auch bei den Umweltverbänden und der Eine-Welt-Bewegung. Ich schließe mich da mit ein, auch ich hatte die Bedeutung des Themas nicht erfasst. Kaum zu begreifen, angesichts der Größenordnung: Wir werfen in etwa genauso viel weg, wie wir essen! In anderen Worten: 50 Prozent der Nahrungsmittelproduktion werden auf dem Weg vom Acker zum Teller vernichtet!

Mir war schon bewusst, dass ich in einer verschwenderischen Gesellschaft lebe, aber diese Größenordnung hätte ich mir niemals vorstellen können. Die Augen geöffnet haben mir die Mülltaucher, junge Politaktivisten, die sich nicht scheuen, Essbares aus den Containern der Supermärkte herauszufischen.

[Menü]

Essen ist kein Abfall

Als Jens den grünen Containerdeckel anhebt, schlägt uns der Geruch von Verwesung entgegen. »Der Gestank kommt von ganz unten«, sagt der Mülltaucher. »Das Zeug hier oben ist perfekt: Schau mal, ein Bund Karotten, da ist nichts dran.« Etwas eklig ist es trotzdem, denn die Karotten sind ja mit dem Müll in Berührung gekommen. »Die muss man natürlich noch abwaschen. Fauliges esse ich nicht«, beruhigt er mich.

Jens sucht weiter, findet Kohlrabi, ein Netz Orangen, drei Paprika, noch plastikverpackt und ohne irgendeine schlechte Stelle. Er steckt alles in eine Plastiktüte und zwei Blumensträußchen obendrauf. Auch die waren in der Tonne. Warum wirft ein Supermarkt Waren weg, die noch völlig in Ordnung sind? »Da ist vermutlich frische Ware gekommen, und im Regal war kein Platz mehr, also hauen sie die Reste von gestern raus«, sinniert Jens. Kann man das nicht besser planen? »Na ja, das ist schwierig, wir sind es ja gewohnt, dass die Regale zu jeder Tageszeit prall gefüllt sind.«

Jens zieht weiter, und ich hinterher. Während der erste Container noch auf öffentlichem Grund stand, kommen wir jetzt an ein schier unüberwindbares Hindernis: ein drei Meter hohes Metalltor. Jens weiß, dahinter sind jede Menge interessanter Schätze. Er überlegt kurz, ob er versuchen soll, über das Tor zu klettern. Aber dann kommt ihm eine Idee. Er legt sich flach auf den Boden, streckt einen Arm unter dem Tor durch und tastet in die Dunkelheit.

Ein leiser Pfiff entfährt ihm. »Das ist ja mal nett.« Er zieht eine Kiste unter dem Tor heraus, offenbar bereitgestellt von Angestellten des Supermarkts, die die Mülltaucher unterstützen. »Manche Leute sind wirklich lieb, da sag ich Dankeschön«, freut er sich. Geräucherter Lachs in rauen Mengen und Miesmuscheln, vakuumverpackt. Fisch und Meeresfrüchte sind hochriskant, wenn die Kühlkette unterbrochen ist. Heute Nacht aber liegen die Temperaturen um null Grad, Jens sieht also keinen Grund, nicht zuzulangen: »Ein Fisch reicht mir und eine Packung Muscheln, den Rest lege ich wieder zurück, damit andere auch noch was davon haben.«

Daheim, in seinem Bauwagen, stellt Jens einen großen Topf mit Wasser auf den Herd. »Die Muscheln müssen zuerst gemacht werden, das Haltbarkeitsdatum läuft morgen ab.« Ein bisschen Gemüse in den Sud, Pfeffer und ein Schuss Weißwein, und die Blümchen auf den Tisch – Jens entpuppt sich als Genießer. Der Dreck unter seinen Fingernägeln offenbart aber auch den Einzelgänger.

Sein Essen holt er schon seit über zehn Jahren aus dem Müllcontainer, aber nicht aus Gründen der Armut. Jens hat eine Ausbildung, Metallschlosser, aber er will nicht in einem Fabrikjob versauern, macht lieber seine Metallkunst, kann aber noch nicht davon leben. Bei Jens ist es also eher eine Frage des Lebensstils. Das gilt längst nicht für alle: »An den Containern begegnen mir auch viele Omis, die sich dort ihr Essen herausfischen und in ihr Wägelchen füllen. Aber die reden nicht so gerne. Vielleicht schämen sie sich.«

»Es wird immer schwieriger«, klagt Jens. »Ein großer Discounter lässt seinen Müll direkt in einem Kompakter verschwinden, da bleibt nur noch Matsch.« Am meisten aber ärgert ihn, wenn Supermärkte ihren essbaren Abfall mit Chlorbleiche oder anderen Chemikalien überschütten, damit ihn keiner mehr sammeln kann. »Was für eine verrückte Welt: Es ist erlaubt, Gift auf Lebensmittel zu schütten, aber verboten, Lebensmittel aus der Tonne zu holen.«

Nach deutschem Recht sind die Lebensmittel auch dann noch Eigentum der Supermärkte, wenn sie sich bereits in der Mülltonne befinden. Wer sich also daraus bedient, begeht Mülldiebstahl. Klingt absurd, hat aber tatsächlich bereits mehrfach deutsche Gerichte beschäftigt. Zum Beispiel das Amtsgericht in Döbeln, Sachsen.

»Strafbefehl. Am 13.4.2010 entwendeten Sie … aus einer Tonne verschiedene originalverpackte Lebensmittel mit offensichtlich abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum, um die Gegenstände für sich zu verwenden. … Die Staatsanwaltschaft hält wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten.«

Die beiden Angeklagten, Frederik und Christof, wollten die Strafe von 10 bzw. 20 Tagessätzen à 10 Euro nicht akzeptieren. Sie wollen im Notfall sogar lieber eine Gefängnisstrafe in Kauf nehmen, um damit auf ihren Protest gegen die Lebensmittelvernichtung aufmerksam zu machen. Ihr Anliegen ist politisch: »Die eigentliche kriminelle Handlung ist die tägliche Lebensmittelvernichtung, während weltweit über 20000 Menschen täglich wegen Unterernährung sterben!«

Die beiden haben einen Unterstützerkreis, der für den Tag der Gerichtsverhandlung eine Aktion vorbereitet hatte. Als Fernsehteam vom Mars verkleidet, machten sie den Marktplatz von Döbeln unsicher. Mit einer Möhre als Mikrofon sprachen sie die Passanten an: »Hier auf der Erde geschehen seltsame Dinge. Heute Nachmittag sollen Menschen wegen Mülldiebstahl verurteilt werden. Was meinen Sie dazu?«

Mit der Aktion gelang es ihnen tatsächlich, einige empörte Passantinnen zum Besuch des Prozesses zu animieren. Als sie zum Amtsgericht kamen, war dort für weitere Unterhaltung gesorgt. Zwei der Aktivisten kletterten auf die Fahnenmasten vor dem historischen Amtsgericht – sie waren bestens mit Seilklemmen vorbereitet – und entfalteten ein Transparent: »Was ist schon Müll? Lebensmittelvernichtung stoppen!« Die eilig herbeigerufene Feuerwehr kam zu spät. Polizisten versuchten, die Klettermaxe herunterzubeordern, aber die weigerten sich. Darauf war man nicht vorbereitet – Derartiges hatte man in dem kleinen sächsischen Provinzstädtchen noch nicht gesehen.

Mit einiger Verzögerung begann dann der Prozess gegen die »Mülldiebe«. Die Amtsrichterin musste bald feststellen, dass die Angeklagten zwar ohne Rechtsanwalt gekommen waren, aber keineswegs ohne Rechtskenntnisse. Die Verhandlung begann kurz nach 14 Uhr. Mit einer Flut von Anträgen konnten Frederik und Christof erreichen, dass der zunächst auf eine Stunde festgesetzte Termin sich bis 22 Uhr hinzog – bis die Richterin ermüdet aufgab und die Verhandlung vertagte.

Jetzt könnte man sagen: eine Provinzposse. Leider eine, die sich ständig wiederholt. Keine sechs Wochen später zum Beispiel vor dem Lüneburger Amtsgericht. Der Vorwurf: Der Angeklagte habe Kekse aus einer Mülltonne gestohlen. Kann man weggeworfene Kekse stehlen?

Die Supermärkte verteidigen ihren Abfall, bundesweit, und juristisch ist die Sachlage ganz einfach, denn der Abfall ist ihr Eigentum. Einige Richter machen allerdings von ihrem Recht Gebrauch und stellen den Prozess wegen »Geringfügigkeit« ein. Allerdings werden meist Sozialstunden oder eine Geldstrafe verhängt.

Das ist schon sehr deutsch – wir haben weltweit gedreht und Mülltaucher in vielen Ländern getroffen; weder in Wien noch in New York würde es einem Richter einfallen, ein solches »Vergehen« zu ahnden. »Mülltaucher« ist übrigens die direkte Übersetzung aus dem amerikanischen »Dumpster Diver«. Die deutschen Mülltaucher selber sagen eher »containern«, die Wiener »Mistkübel stierln«, und die New Yorker nennen sich »Freegans« – eine Neuschöpfung aus »free« für umsonst und »vegan«, weil viele von ihnen veganisch leben.

Die weltweite Bewegung ist inzwischen sogar über eine Webseite vernetzt. Auf trashwiki.org kann man die besten Spots fürs Mülltauchen nachschauen, rund um die Welt, in Sydney ebenso wie in Berlin oder San Francisco. Der Webmaster der Webseite Romuald Bokej lebt in Stockholm. Sein Motto: »Der Abfall des einen ist der Schatz des anderen.«

[Menü]

Making of »Taste The Waste«

Der schwedische Forscher Jan Lundqvist war wohl der Erste, der sich an eine globale Schätzung wagte: Weltweit wird rund die Hälfte der Lebensmittelproduktion vernichtet; ebenso viel, wie wir essen, landet auch im Mülleimer. Das Stockholm International Water Institute veröffentlichte seine Studie »From Field to Fork« 2008 gemeinsam mit der Welternährungsorganisation FAO. Damit wird auch rund ein Viertel des weltweit verbrauchten Wassers verschwendet – in Zeiten sich ausdehnender Trockengebiete ist das eine Katastrophe.

Die Verschwendung hat in den letzten Jahrzehnten sogar noch zugenommen – seit 1974 ist der essbare Müllberg noch einmal um 50 Prozent angewachsen. Wenn so viele Länder betroffen sind, dann scheint es ja eine Gesetzmäßigkeit zu geben. Doch was genau ist die treibende Kraft? Rein betriebswirtschaftlich gesehen müssten die Unternehmen doch daran interessiert sein, möglichst wenig Warenwerte zu vernichten.

Ich fragte Wirtschaftsverbände, Unternehmen, Wissenschaftler. In Deutschland hatte keiner Zahlen zum Thema, viele gaben gar zur Auskunft: »Bei uns wird überhaupt nichts weggeworfen.« Dass das nicht stimmen konnte, hatten mir ja gerade die Mülltaucher eindrucksvoll bewiesen. Ich begann im Ausland zu recherchieren.

Während in Deutschland bis Ende 2010 die Verschwendung von Lebensmitteln ein Un-Thema war, zu dem keiner etwas sagen konnte, tobte die Debatte in anderen Ländern bereits heftig. In Österreich gibt es kaum eine Zeitung, weder große Boulevardblätter noch winzige Lokalzeitungen, die in den letzten drei Jahren nicht mit dem »Wegwerfwahnsinn« getitelt hat.

Und in Großbritannien gibt es kaum einen Supermarkt, der nicht seine eigene Müllvermeidungskampagne gestartet hat: Bei Morrisons zum Beispiel heißt es »Great Taste Less Waste«. Die Supermarktkette fordert ihre Kunden auf, die Einkäufe genauer zu planen und damit den Einkauf unnötiger Waren zu vermeiden. Sie gibt Tipps, wie Gemüse am besten aufbewahrt wird, damit es möglichst lange haltbar ist. Und liefert Rezepte, wie aus den Resten einer Mahlzeit ein neues, leckeres Gericht gezaubert werden kann.

Morrisons hat es durchaus nötig, sein Verschwenderimage aufzubessern. So klagen zum Beispiel die Freegans, dass die Supermarktkette ihre Abfälle mit Toren, Ketten und Schlössern sichert.

Mit ihrer PR – Offensive reagiert das Unternehmen – wie all die anderen britischen Ketten auch – auf eine großangelegte staatliche Kampagne. Bereits 2000 hatte die Regierung in London das Waste & Resources Action Programme (WRAP) gegründet, das wissenschaftliche Studien über Lebensmittelverschwendung in Angriff nahm. Die Ergebnisse waren schockierend, allein im Haushaltsmüll Großbritanniens landen jeden Tag:

–

13,2 Millionen Trauben

–

7 Millionen Brotscheiben

–

5,1 Millionen Kartoffeln

–

4,4 Millionen Äpfel

–

2,8 Millionen Tomaten

–

1,6 Millionen Bananen

–

1,4 Millionen Pilze

–

1,3 Millionen ungeöffnete Joghurt-Becher

–

1,2 Millionen Würstchen

–

1 Million Schinkenscheiben

–

1 Million Pflaumen

–

700

000 Tafeln Schokolade

–

660

000 ganze Eier

–

440

000 Fertiggerichte

Die schwindelerregende Statistik wurde unter dem Titel »An Apple a day gets thrown away« veröffentlicht. Am häufigsten weggeworfen wird Salat – jeder zweite Salatkopf wandert in den Mülleimer. Ein durchschnittlicher Brite verschwendet jedes Jahr eine Menge an Lebensmitteln, die seinem Körpergewicht entspricht, ein Durchschnittshaushalt jährlich den Wert von 420 Pfund – umgerechnet 470 Euro.

Das Regierungsinstitut kommt zu dem Schluss: 4,1 Millionen Tonnen oder 61 Prozent allen Lebensmittelmülls hätten mit besserer Planung vermieden werden können. Von diesen Lebensmitteln wurden 40 Prozent noch nicht einmal angerührt, und mindestens 10 Prozent landen noch vor dem Ablaufdatum im Müll. Dabei waren die Forscher durchaus großzügig und zählten zum unvermeidbaren Müll nicht nur die Kartoffelschalen, sondern auch Brotrinde, die oft abgeschnitten in der Tonne landet. Plus Zubereitungsreste, weil zu viel gekocht wurde, noch einmal 1,6 Millionen Tonnen. Fazit: Die britischen Verbraucher werfen ein Drittel des Essens, das sie kaufen, wieder weg. Dazu kommt noch, dass der Handel den Müllberg um weitere acht Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr vergrößert.

Die britische Regierung nannte die Zahlen »alarmierend« und »schockierend«. Doch warum kümmert sich die Regierung in London um weggeworfenes Essen, während in Berlin sich kein einziger Politiker mit dieser Frage beschäftigt? Dazu muss man wissen, dass Großbritannien rund 40 Prozent seiner Nahrungsmittel importieren muss – in Deutschland sind es nur etwa 20 Prozent.

Als 2007 und 2008 die Preise auf der Weizenbörse in die Höhe schossen und damit auch die Preise der meisten anderen Grundnahrungsmittel, begann sich der damalige Premierminister Gordon Brown Sorgen zu machen. Sorgen um die Ernährungssicherheit, die gleichen Sorgen wie die Länder der Dritten Welt.

Damals lancierte die Regierung eine gigantische öffentliche Kampagne unter dem Motto »Love Food Hate Waste«. Sie kooperierte, um wirklich jedes Dorf zu erreichen, mit Verbänden wie dem Women’s Institute (WI), einer Art britischem Hausfrauenbund. Das WI propagierte einen »Leftover Day«, einen Tag, an dem wie früher die Reste der Woche verbraucht werden. Und lobte den Preis »Love Food Champion« aus, womit Gruppen gekürt wurden, die es binnen vier Monaten schafften, ihren Lebensmittelmüll zu halbieren. Ceri Crossland, Gewinnerin in der Grafschaft Gloucestershire: »Wir hatten viel Spaß in unserer Gruppe, ständig kamen neue Leute, und jedes Mal tauschten wir Tipps aus, wie man tägliche Küchenzutaten wie Brot, Käse oder Spinat aufbrauchen kann.«

Heftig kritisiert wurde auch die gängige Verkaufspolitik der Supermärkte »Buy one get two«, die die Kunden zum Kauf von Waren verführt, die sie oft nicht brauchen. Kreativ wandelte die Supermarktkette Sainsbury’s das Angebot um: Heute heißt es »Buy one now, get one later« – wer also ein Brot kauft, erwirbt einen Gutschein, mit dem er den zweiten Laib später umsonst holen kann – dann, wenn er gebraucht wird.

2009 schließlich beschloss die damalige Labour-Regierung einen 20-Jahres-Plan zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung, unter dem Titel »Food 2030«, es war der erste Masterplan zur Ernährungspolitik seit dem Zweiten Weltkrieg.

Premierminister Gordon Brown: »Es ist richtig, die Menschen daran zu erinnern, dass sie jede Woche Lebensmittel im Wert von 8 Pfund verschwenden.« Der Schotte Brown wurde gerne als überkorrekt, ja geizig kritisiert. Doch die Ziele der Kampagne werden auch von der neuen konservativen Regierung getragen.

Besonders delikat: Der Minister für Umwelt und Ernährung Hilary Benn wagte sich auch an die »heilige Kuh« Mindesthaltbarkeitsdatum und schlug vor, verderbliche Waren sollten nur noch ein »Use before«-Datum tragen, denn nur dieses sei rechtlich notwendig. Die derzeit üblichen Begriffe wie »Best before« und »Sell by« würden beim Verbraucher nur für Verwirrung sorgen und sollten abgeschafft werden. »Zu viele Menschen werfen Lebensmittel auf den Müll, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie noch gut sind oder nicht, und weil sie die Daten auf den Etiketten falsch deuten«, so der Minister.

Das kommt mir bekannt vor. Das gleiche Trauerspiel findet täglich vor deutschen Kühlschränken statt, die Menschen verwechseln Mindesthaltbarkeitsdatum (Best before) und Verbrauchsdatum (Sell by). Während das Verbrauchsdatum – es gilt nur für Fleisch-, Fisch- und Eiprodukte – unbedingt zu beachten ist, bedeutet das Mindesthaltbarkeitsdatum keineswegs, dass die Lebensmittel danach ungenießbar werden. Damit garantieren die Hersteller nur bestimmte Produktqualitäten – etwa dass ein Joghurt noch so cremig ist wie in der Fabrik.

Warum klärt keiner die Verbraucher auf? Der Handel hat offenbar kein Interesse – das hieße ja, die Menschen würden weniger kaufen, dann ginge ja der Umsatz zurück. Das Gleiche gilt für die Hersteller, jeder will mehr verkaufen und nicht weniger. Und die Politik? Die vertritt die Interessen der Wirtschaft.

Diese Gedanken brachten mich zu dem Schluss, dass wir auch in Deutschland eine Kampagne brauchen. Und wenn sich der Staat nicht berufen fühlt wie in England, dann vielleicht ein Bündnis von Verbänden? Wir heuerten ein Team von Rechercheuren und Campaignern an und stellten unsere Idee vor – bei Greenpeace in Hamburg, bei Oxfam in Berlin und dem Bundesverband Deutsche Tafel. Später folgten der Evangelische Entwicklungsdienst, die Welthungerhilfe, der Deutsche Naturschutzring, der BUND für Umwelt und Naturschutz, Slow Food und viele andere. Meist mit Erfolg: Den Ökoaktivisten musste man nicht lange erklären, welch gigantisches Einsparpotenzial sich hier verbirgt. Der Greenpeace-Agrarexperte Jürgen Knirsch brachte das Thema auf den Punkt: »Es geht um Effizienz – genauso wie beim Energiesparen.«

Etwas zögerlich reagierten anfangs einige Dritte-Welt-Hilfsorganisationen, vielleicht wegen der Befürchtung, wir würden unsere Lebensmittelverschwendung zum Hauptgrund für den weltweiten Hunger erklären. Nein, das ist sie nicht. Aber sie ist eine absolut skandalöse Verbindung zwischen unserem Lebensstil und dem Hunger andernorts. Die Menschen sollten davon wissen. Es wird ihr Handeln verändern.

[Menü]

Von krummen Gurken und Herzkartoffeln

Als Kameramann oder, wie es modern heißt, »Director of Photography«, fragte ich einen Bildkünstler, mit dem wir bereits Spielszenen gedreht hatten: Roland Breitschuh. Er sagte direkt zu, auch wenn diesmal weder Licht- noch Kamerawagen zum Einsatz kommen sollten, sondern eher eine bewegliche, leichte Ausrüstung. Wir waren uns schnell darüber einig, dass wir ein visuelles Konzept brauchen, das die vielen Drehorte zusammenbindet. Wir wollten auf vier Kontinenten drehen, um zu zeigen, dass es sich um ein globales Problem handelt. Lange überlegten wir, ob wir einen Hauptprotagonisten brauchen. Bis sich schließlich die Erkenntnis durchsetzte, dass wir ja schon einen Hauptprotagonisten haben: das Essen.

Unstrittig war auch, dass wir nicht anderthalb Stunden Müllberge zeigen wollen. Schließlich geht es letzten Endes um die Wertschätzung für unser Essen, also etwas Schönes, dessen Ästhetik auch gezeigt werden soll. Dem kam entgegen, dass ich auf Reisen ein neues Land gerne über dessen kulinarische Traditionen entdecke. Auch Kameramann Roland und Tonmann Ralf Gromann, der Dritte im Bunde, entpuppten sich als Genussmenschen, die gerne essen.

Wenn wir mal ein besonders schönes Mahl zubereitet bekamen, durfte man es nicht direkt anrühren – Roland fotografierte den Teller immer im unberührten Zustand. Kein Wunder – seine berufliche Laufbahn begann er als Food-Fotograf.

Als Kameramann muss man hin und wieder an Stellen sein, an denen auch ein Schutzanzug nicht mehr viel hilft. Da war ich aber bei Roland sehr am Zweifeln: Die Haare stets in tadellosem Zustand, trägt gerne blendend weiße Hemden – wird er bereit sein, in eine Mülltonne zu steigen? Schnell begriff ich, dass man, um den Ekelfaktor zu zeigen, nicht unbedingt mitten im Schmodder wühlen muss, manchmal sind es die Details, zum Beispiel die dunkelbraune Brühe, die aus dem Container tropft, die viel mehr aussagen.

Aber zunächst mussten wir erst einmal Mülltonnen finden, an denen wir drehen durften. Das war gar nicht so einfach, zumindest in Deutschland nicht. Ein Supermarkt behauptete frech, sie würden alle Reste der Tafel geben. Das können wir gerne filmen. Von den Angestellten erfuhren wir dann unter der Hand, dass die Tafel am Drehtag den Supermarkt zum allerersten Mal angesteuert hat.

Auch bei anderen Märkten, die regelmäßig von der Tafel angesteuert werden, bleibt vieles übrig und landet im Container – etwa weil die Tafel nicht täglich kommt oder weil sie nicht alles brauchen. Also müssen die Angestellten die Lebensmittel in die Tonne werfen – aber filmen dürfen wir sie dabei nicht. Die größten Discounterketten gehen noch weiter und lassen grundsätzlich keine Kamerateams in ihre Märkte.

Keine der Supermarktketten wollte Zahlen herausgeben. »Wir haben keine Statistik darüber«, war die Standardantwort der Pressestellen. Dabei wissen sie genau, wie viel entsorgt wird, denn alle Ware wird beim Eingang gescannt und ebenso an der Kasse. Die Differenz ist der Müll – vielleicht abzüglich einer kleinen Menge gestohlener Ware.

Wir fragten das Statistische Bundesamt. Zahlen über Lebensmittel im Müll – Fehlanzeige. Es gibt zwar die Kategorie Biomüll, doch darin sind auch Gartenabfälle enthalten, Grünschnitt vom gemähten Rasen ebenso wie Äste von Gartenpflanzen. Auch eine Umfrage an den deutschen Universitäten half nicht weiter – es hatte sich schlicht noch niemand mit der Frage beschäftigt, wie viel von unserem Essen wo vernichtet wird.

Schließlich eine positive Antwort. Michael Gerling, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittelhandels, gibt uns Auskunft: »Das ist gar nicht so viel, die Supermärkte werfen insgesamt nur rund ein Prozent weg.« Ein Prozent wovon? »Ein Prozent vom Warenwert. Genau: 1,06 Prozent vom Nettoumsatz.« Aber wenn man den Wert nimmt und nicht das Gewicht, verzerren dann nicht teure Produkte wie Alkoholika die Optik?

»Was die Statistik auch noch ein bisschen unscharf macht, ist die Tatsache, dass auch die Non-Food-Produkte enthalten sind«, gab Michael Gerling zu. Also Shampoo und Zahnpasta? Eigentlich interessant wäre doch ein Blick auf die Frischeprodukte, das Milchregal zum Beispiel. »Da liegt der Prozentsatz natürlich höher. Wenn wir den Bereich Gemüse betrachten, da werden rund fünf Prozent der Ware abgeschrieben.«

Abschreiben, so nennen die Supermärkte den Vorgang, wenn Ware aussortiert wird. Wir begleiteten die Berliner Verkäuferin Klaudia Fischer an einem ganz gewöhnlichen Tag. Milchprodukte werden in ihrem Supermarkt immer zwei Tage vor Ablauf aussortiert. Die »ausgescannte« Ware wird automatisch nachbestellt. Am Wochenende kommt noch ein Sicherheitsaufschlag dazu, damit man für einen unvorhergesehenen Ansturm gewappnet ist. Und wenn der Ansturm geringer ausfällt? »Der Rest muss leider abgeschrieben werden. Es bleibt eigentlich immer etwas übrig, weil wir zur Sicherheit immer etwas mehr bestellen.«

Wir werfen ebenso viele Lebensmittel weg wie wir essen. Laut Welternährungsorganisation der UNO landet weltweit ein Drittel aller Lebensmittel im Müll. Schätzungen für die Industrieländer gehen sogar von der Hälfte aus.

In der Gemüseabteilung, dem eigentlichen Reich von Klaudia Fischer, gibt es sogenannte Tagesartikel: Lauch, Zwiebeln, Radieschen, Kopfsalat. Sie dürfen alle nur einen Tag lang verkauft werden, Klaudia Fischer sortiert sie also schon nach einem Verkaufstag wieder aus. Manchmal sogar noch schneller: Ich sehe, wie sie einen plastikverpackten Salatkopf aus dem Regal holt. Der sieht doch noch gut aus? »Nein, schauen Sie, das Blatt hier unten fängt an faul zu werden, das kauft kein Kunde. Aber eigentlich ist es noch gut.« Man könnte einfach das äußere Salatblatt entfernen? »Genau – aber heutzutage muss alles einfach nur perfekt aussehen«, seufzt die Verkäuferin. »Es darf nicht eine schlechte Stelle dran sein, auch bei Erdbeeren – wenn nur eine schlechte Stelle dran ist, muss die Ware weg.«