9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

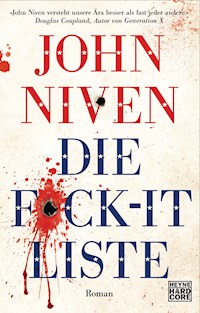

Amerika in der nahen Zukunft. Nachdem Donald Trump zwei Amtszeiten durchregiert hat, ist jetzt seine Tochter Ivanka an der Macht. Das Land ist tief gespalten, die Jahre populistischer Politik haben ihre Spuren hinterlassen. Derweil erhält Frank Brill, ein anständiger Zeitungsredakteur in einer Kleinstadt, der gerade in den Ruhestand getreten ist, eine folgenschwere Diagnose: Krebs im Endstadium. Anstatt sich all die Dinge vorzunehmen, die er schon immer machen wollte, erstellt er eine sogenannte F*ck-it-Liste. In seinem Leben musste er wiederholt Tiefschläge erleiden, nun beschließt er sich an den Menschen zu rächen, die für diese Tragödien verantwortlich zeichneten.

Die F*ck-It-Liste ist einerseits politische Satire, andererseits ein gnadenloser Thriller, der John Niven in angriffslustiger Form zeigt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 313

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Das Buch

Amerika in der nahen Zukunft. Nachdem Donald Trump zwei Amtszeiten durchregiert hat, ist jetzt seine Tochter Ivanka an der Macht. Das Land ist tief gespalten, die Jahre populistischer Politik haben ihre Spuren hinterlassen, mit extremen Folgen. Das Recht auf Abtreibung wurde ausgehöhlt, Waffenkontrolle so gut wie nicht mehr vorhanden, die Asylpolitik ist hochgradig fremdenfeindlich.

Derweil erhält Frank Brill, ein anständiger Zeitungsredakteur in einer Kleinstadt, der gerade in den Ruhestand getreten ist, eine folgenschwere Diagnose: Krebs im Endstadium. Anstatt sich all die Dinge vorzunehmen, die er schon immer machen wollte, erstellt er eine sogenannte Fuck-it-Liste. In seinem Leben musste er wiederholt Tiefschläge erleiden, nun beschließt er sich an den Menschen zu rächen, die für diese Tragödien verantwortlich zeichneten. Schritt für Schritt setzt er seinen Plan in die Tat um, bis ihm ein Redneck-Sheriff auf die Schliche kommt.

Die F*ck-It-Liste ist einerseits politische Satire, andererseits ein gnadenloser Thriller, der John Niven in angriffslustiger Form zeigt.

Der Autor

John Niven, geboren 1966 in Schottland, spielte in den 80er-Jahren Gitarre bei der Indieband The Wishing Stones und arbeitete nach dem Studium als A&R-Manager einer Plattenfirma, bevor er sich 2002 dem Schreiben zuwandte. 2006 erschien sein erstes Buch Music from Big Pink. 2008 landete er mit dem Roman Kill Your Friends einen internationalen Bestseller. Es folgten zahlreiche weitere Romane, darunter Kultklassiker wie Coma oder Gott bewahre. Neben Romanen schreibt John Niven Drehbücher. Er wohnt in der Nähe von London.

JOHN NIVEN

Roman

Aus dem Englischenvon Stephan Glietsch

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel THE F*CK-IT LIST bei William Heinemann, Penguin Random House, London

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.

Weitere News unter www.heyne-hardcore.de/facebook

Copyright © 2020 by John Niven

Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Thomas Brill

Lektorat: Markus Naegele

Covergestaltung: Nele Schütz Design

Satz: Schaber Datentechnik, Austria

ISBN: 978-3-641-13699-4V005

www.heyne.de

www.penguinrandomhouse.de

Für Stephanie

AMERIKA, 2026

KAPITEL 1

»… normalerweise stellt jeder dieselbe Frage.«

»… verstehe«, sagte Frank erneut.

Es kam nicht gänzlich unerwartet. Die toten und ruinierten Ex-Frauen, die toten Kinder. Manche würden sagen, Frank Brill war ein außerordentlich glückloser Mann, geboren an einem außerordentlich glücklosen Punkt der Geschichte. Einem Moment in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, an dem das Amerika, das es einmal gab und das es hätte geben können, zwar verloren, aber weiterhin spürbar war. Wie ein Kind, das in die sommerliche Luft starrt, wo eben eine schillernde Seifenblase geplatzt ist, spürte Frank noch immer einen Hauch, eine feucht schimmernde Ahnung des alten Amerika auf seiner Haut. Aber dieser jüngste, der finale Tiefschlag, war nicht zu leugnen. Fast wollte er lachen, dem Schicksal ins Gesicht lachen. Fick mich? Fick dich doch selbst!

Es war ein klarer, kalter Novembernachmittag, und im Sprechzimmer herrschte absolute Stille, nur durchbrochen vom sanften Brummen des Computers auf dem Schreibtisch, das Frank an das leise Rattern eines Taxameters, die sich stetig summierenden Kosten, denken ließ. Er kannte den Arzt nicht gut. Im Augenblick fiel ihm nicht mal dessen Name ein. Aber Frank war alt genug, um sich an eine Zeit zu erinnern, in der das die Ausnahme gewesen wäre, damals, als Ärzte noch Hausbesuche machten. »Wir rufen Doktor Wood, damit er nach dir sieht«, hätte seine Mom gesagt. In Amerika kam ein Arzt heutzutage nur noch zu dir nach Hause, wenn du reich oder tot warst. Und Frank war nichts davon. Er hatte sich die Praxis aus der Liste der zugelassenen Ärzte herausgepickt, weil der Weg dorthin nicht so weit war.

Der Arzt schob ein Blatt Papier zur Seite und sah Frank abwartend an. Frank blickte aus dem Fenster in den kleinen Garten im Innenhof, nackt und kahl wie alles hier im Mittleren Westen. Die Knospen an den Spitzen der Zweige einer Magnolie waren winzig und sahen aus wie abgestorben. Mit Frühlingsbeginn, Anfang März, würden sie auftreiben und sich bald darauf zu cremeweißen Blüten öffnen. Das wusste Frank, weil in seinem Garten ebenfalls eine Magnolie stand. Manchmal erblühte sie bereits Mitte März, manchmal erst in der zweiten Aprilwoche. Das hatte vermutlich mit dem Wetter zu tun. Damit, wie kalt der Winter gewesen war und so weiter. Er würde Alexa danach fragen, wenn er wieder nach Hause kam. Wobei es in seinem Alter schon traurig war, die Dinge wachsen zu sehen und nicht zu wissen, wie oder warum sie das machten. All die Blumen und Bäume, deren Namen er nicht kannte. Niemals kennen würde. Es gab so vieles, von dem er stets gedacht hatte, er würde es irgendwann verstehen, einfach durch eine Art osmotischen Alterungsprozess. (Beim Wort osmotisch erinnerte er sich an den Biologieunterricht in der zehnten Klasse. Daran, wie er und Robbie in der letzten Reihe herumgealbert hatten. Robbie in seinem Styx-T-Shirt.) Sachen wie Schreinern oder Elektrik. In seiner Jugend schienen alte Männer solche Sachen einfach zu wissen. Aber an Frank waren sie offenbar spurlos vorbeigezogen, und die Jugend von heute wusste nicht einmal, dass sie existiert hatten. Wie hieß noch mal das Ding, das er benutzen sollte, wenn es nach seiner Tochter gegangen wäre? Irgendwas mit »Task«. Task Bunny?

»Alles klar«, sagte er. »Danke.«

»Ähm, Mr. Brill?«

Frank, der bereits nach seinem Mantel griff und sich die zerschlissene Baseballkappe mit dem Logo der Colts auf das dünner werdende graue Haar setzte, drehte sich noch einmal um. »Ja?«

»Sie haben doch sicher noch Fragen.«

»Nein.«

»Wir müssen über die Behandlungsmöglichkeiten sprechen.«

»Nein«, seufzte Frank. »Müssen wir nicht.«

Der Arzt stand auf und kam um den Schreibtisch herum. Er war jung. Halb so alt wie Frank. Irgendwas mit »Bau«. Bow. Bowden. Das war’s. In der Highschool hatte Frank mal eine Lizzie Bowden gekannt. Wenn man lang genug lebte, gab es irgendwann kaum noch etwas, das keine Erinnerungen weckte. Ihre Titten … er hatte gespürt, wie sie sich beim Klammerblues gegen seinen Brustkorb pressten. Er war damals achtzehn Jahre alt gewesen, und die Party ihrem Ende entgegen gegangen. Zu welchem Song hatten sie getanzt? Zu einer Ballade. Einer dieser langsamen Rausschmeißer-Nummern.

»Hören Sie«, sagte Bowden, legte nervös eine Hand auf Franks Schulter und holte ihn zurück in die Gegenwart. Der Jungspund machte das nicht zum ersten Mal, hatte aber auch noch keine Routine darin. »Mr. Brill, Ihre Reaktion ist sehr viel verbreiteter, als Sie glauben. Wenn der erste Schock überwunden ist und sie mit ihren Angehörigen darüber gesprochen haben, verstehen die meisten Menschen aber, dass es vernünftig ist, sich alle Möglichkeiten genau anzusehen statt einfach nichts zu tun.«

Task Rabbit! So hieß das Ding. Auf ihrem Handy. »Ich habe keine Angehörigen, Doc.«

Frank sagte das frei von Verbitterung oder Selbstmitleid. Es war nur eine sachliche Feststellung. Gute Prosa ist wie eine Fensterscheibe. Ein Orwell-Zitat, mit dem er seine Juniorreporter gerne daran erinnert hatte, ihre Texte klar und nüchtern zu halten.

»Tut mir leid«, sagte Bowden.

Frank zuckte mit den Schultern. Was sollte man dazu sagen? Er wollte es dem armen Kerl etwas leichter machen. »Keine Sorge, junger Mann. So ist das Leben. Ist halt dumm gelaufen.« In Wahrheit kämpfte Frank gerade gegen ein Gefühl an, das der junge Arzt nur schwerlich verstanden hätte.

»Soll ich Ihnen die Nummer eines Psychologen geben? Jemand, der …«

»Nein, danke.« Frank machte einen Schritt Richtung Tür.

»Mr. Brill, Frank, ich glaube, Sie verschließen die Augen vor der Wahrheit.«

»Warum?«

»Warum was?«

»Warum verschließe ich die Augen vor der Wahrheit?«

»Weil … nun, normalerweise stellt jeder dieselbe Frage.«

»Sie wollen unbedingt, dass ich es ausspreche, oder?« Bowden sah ihn bloß an. Frank seufzte erneut. »Na gut, ich spiele mit. Doc, wie lange hab ich noch?«

»Also.« Der junge Mann musste schlucken. »Das ist schwie…«

»Jaja«, sagte Frank. »Es ist schwierig zu sagen, aber es könnte alles von X bis Y sein. Je nachdem, wie aggressiv er ist und wie viel Geld wir in die Behandlung stecken. Geben Sie mir einfach … eine Hausnummer.«

»Ohne Therapie? Vielleicht drei bis sechs Monate.«

»Na schön. Dann werden wir den scheiß Ball wohl einfach so spielen müssen, wie er liegt.«

»Ihn spielen, wie er liegt?«

»Ich vermute, Sie sind kein Golfer?«

»Everytime You Go Away«. Das war der Song. Das musste … wann gewesen sein? Im Abschlussjahr? 1984? Wer zum Teufel hatte diese Schnulze gesungen?

Mit diesem Gedanken im Kopf durchquerte er den Empfangsbereich und trat unter dem besorgten Blick der Sprechstundenhilfe auf den kalten, windigen Parkplatz hinaus.

Schilling, Indiana. 32000 Einwohner.

Die Arztpraxis lag in einem kleinen Einkaufszentrum am Stadtrand, wo inzwischen fast alles zu finden war. Es gab Rechtsanwälte (McRae, Dunbar & Wallace: »Wir nehmen auch Pro-bono-Mandate an«) und einen Laden, der früher mal als Maklerbüro gedient hatte, inzwischen aber schon seit ein paar Jahren verwaist war. Ein verblichenes Transparent im Schaufenster verkündete: »IVANKA 2024! MAKEAMERICAGREATER!« Gleich auf der anderen Seite der Schnellstraße lag eine kleine Mall: Schuhgeschäft, Nagel- und Sonnenstudio sowie eine Olive-Garden-Filiale. Die grasgrünen Schilder eines Subway suggerierten, das Essen dort sei gesund, und vermutlich war es das sogar. Zumindest verglichen mit dem KFC nebenan, wo Frank auf dem Heimweg manchmal angehalten hatte, um einen großen Eimer mit Hähnchenteilen zu kaufen. Damals, als er noch Verwendung für einen ganzen Eimer hatte, weil es mehr Münder als nur den eigenen zu stopfen gab. Auf dem Parkplatz vor den Fastfood-Läden wirbelte der vorbeibrausende Verkehr den Müll auf. In den staubigen Benzindämpfen jagten Papierservietten, Pappschachteln und Styroporbecher einander im Kreis herum. Das Büro der Zeitung – ihr letztes Büro vor der Schließung – hatte östlich von hier gelegen, nur ein Stückchen weiter die Interstate 22 runter. Ob es wohl immer noch leer stand? Mit Brettern vernagelt? Frank war seit Monaten nicht mehr dort gewesen, um nachzusehen. Er wartete an der Bordsteinkante, um einen FedEx-Transporter passieren zu lassen – elektrisch, fahrerlos und sehr, sehr leise. Die verfluchten Dinger jagten Frank noch immer einen Höllenschreck ein. Frank, der sich lieber an Altbewährtes hielt. Der heute wie eh und je seine Autoschlüssel aus der Tasche fischte, obwohl er den Versicherungsstatistiken, laut denen selbstfahrende Autos deutlich weniger Unfälle verursachten als solche, die von Menschen gesteuert wurden, nicht widersprochen hätte. Alles völlig logisch, dachte er, während er dem FedEx-Fahrzeug dabei zusah, wie es auf der anderen Seite des Platzes vorsichtig und laut piepsend in eine Parkbucht zurücksetzte. SELBSTfahrende Autos überschritten niemals das Tempolimit, weil sie spät dran waren. Sie übersahen weder Stoppschilder, noch drangsalierten sie andere Verkehrsteilnehmer, indem sie vorsätzlich zu dicht auffuhren. Die Chips und Sensoren ihrer Prozessoren sorgten dafür, dass sie ausreichend Abstand zu anderen Fahrzeugen bewahrten und die Verkehrsregeln befolgten. Sie waren unzweifelhaft und nachweislich sicherer. Trotzdem jagten sie Frank Angst ein.

Er setzte sich auf eine Bank und beobachtete den mittäglichen Verkehr. Mit seinem rechten Fuß trommelte er auf den Bürgersteig. Ich könnte etwas zu trinken gebrauchen, schoss es ihm durch den Kopf. Ich hätte jetzt wirklich gerne einen Drink. Genauso reflexhaft verschwand Franks Hand in der Hosentasche und umklammerte einen winzigen Plastikpinguin. Dreizehn Jahre war es jetzt her. Er atmete ein, zwei Mal tief durch, und dann war es vorbei. Dieses Gefühl, gegen das Frank angekämpft hatte und das Dr. Bowden nur schwerlich verstanden hätte? Es war Erregung. Denn Frank wusste schon seit Monaten, dass er an Krebs erkrankt war. Die Appetitlosigkeit, die Schmerzen da unten, die Probleme beim Toilettengang. Er hatte wie ein Verrückter gegoogelt. Frank hatte immer schon gern recherchiert. Sicher einer der Gründe, warum er so ein guter Reporter gewesen war. So wie später seine organisatorischen Fähigkeiten dazu beigetragen hatten, ihn zu einem guten Redakteur zu machen. In den zurückliegenden Monaten, als der Krebs in ihm gewachsen war und er allmählich gelernt hatte, ihn wie einen alten, lange vermissten Freund willkommen zu heißen, hatte er diese beiden Fertigkeiten genutzt, um unermüdlich an etwas zu arbeiten, das inzwischen zu einem Stapel aus fünf Ordnern angewachsen war. Diese Akten – pink, orange, grün, gelb, rot und gestaffelt nach dem vermuteten Schwierigkeitsgrad – thronten auf dem Esstisch neben seinem Computer. Und da sich seine Diagnose nun bestätigt hatte, war es an der Zeit, seinen Plan in die Praxis umzusetzen. Frank war sechzig Jahre alt. Er war in seinem ganzen Leben nie in Konflikt mit dem Gesetz geraten. Aber jetzt war es soweit. Er würde sterben. Und das bald. Daran gab es nichts mehr zu rütteln.

Nach allem, was er in den letzten Jahren durchgemacht hatte, waren Frank Selbstmordgedanken nicht fremd. Gedanken? Scheiße, er war über Brückengeländer gestiegen, hatte mit Whiskey und Rasierklingen in der Badewanne gelegen und sich auf einer Alu-Trittleiter in der Garage ein Seil um den Hals gebunden. Mehr als einmal hatte er sich ausgemalt, was er vor seinem Tod als Letztes sehen würde: das schwarze Wasser, das auf ihn zustürzte; die Korkfliesen an der Badezimmerdecke, während sich um ihn herum das warme Wasser scharlachrot färbte; der Eimer mit blauer Farbe (das Kinderzimmer) auf dem Regal zwischen Werkzeugkasten und Schneeketten, der immer wieder aus seinem Blickfeld verschwand, während Frank kreiselnd von der Decke baumelte und seine Augäpfel sich mit Blut füllten. Aber er hatte jedes Mal gekniffen.

Jetzt würde er nicht kneifen.

Frank hatte drei Frauen und zwei Kinder gehabt.

Jetzt hatte er niemanden mehr.

Ich habe keine Angehörigen, Doc. Alles, was er hatte, war Die Liste.

KAPITEL 2

»Das ist ein gutes, anständiges Leben, mein Junge.«

Die Schuld daran, dass er Zeitungsjournalist geworden war, trug sein alter Herr. Frank Sr. war Schriftsetzer gewesen, im Druckhaus an der Coolidge Street. Wo inzwischen Häuser mit Eigentumswohnungen standen – zwei Zimmer ab 195000 Dollar, keine Anzahlung nötig –, hatte er mit glühend heißen Metallplatten hantiert. 1953, gleich nach dem Schulabschluss, hatte er dort angefangen und sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Als der Sohn die Highschool beendete und sich nach einem Job umsah, hatte der Vater bereits dreißig Jahre an der Maschine gestanden. Bei ein paar Bieren auf der Veranda des alten Hauses an der Hoover Street hatte Frank ihm eines Abends anvertraut, dass er am allerliebsten Schriftsteller werden wollte. Der alte Mann hatte erst scharf eingeatmet und dann respektvoll gepfiffen. »Junge, Junge, Frankie. Ich weiß ja nicht. Scheint mir ’ne harte Nuss, damit Geld zu verdienen.« Sein Dad war stets beeindruckt gewesen von den Zeitungsleuten, die aus den Büros nach unten kamen, um die Layouts zu überprüfen. Die Schlussredakteure und der Chefredakteur, Arnie Walker, ein Ex-Marine und Ike-Eisenhower-Wiedergänger, der die Schilling Gazette mehr als dreißig Jahre lang herausgegeben hatte. Von 1946 bis 1977, als das Blatt noch die »Stimme der Tri-County-Region« gewesen war und die Auflage bei über 200000 Exemplaren gelegen hatte. Der alte Arnie war mit einem Herzinfarkt an seinem Schreibtisch zusammengeklappt, in der einen Hand ein Schweinefilet-Sandwich und in der anderen einen halb lektorierten Artikel über den geplanten Bau einer Autobahn in einem Naturschutzgebiet.

Wenn Arnie und seine Jungs in die Druckerei runtergekommen waren, um die Korrekturen vorzunehmen, hatten sie mit den Schriftsetzern gelacht und gescherzt. Aber statt eines Blaumanns trugen sie dabei Hemd und Krawatte. Ihre Hände und Fingernägel waren nicht schmutzig von der Druckerschwärze. Und freitagnachmittags, wenn sie die Samstagsausgabe in trockenen Tüchern hatten, waren sie alle zu Macy’s Bar & Grill rübergegangen, gar nicht weit entfernt von dort, wo Frank jetzt rechts abbog und lauthals über den Verkehr fluchte. Wäre er weiter geradeaus gefahren, dann wäre er direkt daran vorbeigekommen. Der Laden war immer noch eine Bar. Ende der Achtziger hatte sie ihren Namen in Barcadia geändert, dann in irgendetwas anderes. Frank wusste nicht mehr, wie sie heute hieß. Bei Macy’s hatten sie dann mit Brock Schmidt, dem Eigentümer der Gazette, an der Bar gestanden, ihre Krawatten gelockert, ihren Drei-Martini-Lunch genossen, gelacht, gescherzt, lamentiert und darüber gefachsimpelt, wer gute Texte schrieb oder wer wen beschissen hatte. Ein Anblick, bei dem Franks Dad jedes Mal dachte: So lässt es sich leben. »Aber vielleicht ist es ja doch etwas für dich. Du könntest schreiben und würdest dafür bezahlt werden. Das ist ein gutes, anständiges Leben, mein Junge. Ich könnte ja mal mit Mr. Walker reden.« 1983 hatte Frank die Highschool abgeschlossen und bei der Gazette als »Laufbursche« angefangen. Er hatte Kaffee und Sandwiches für Redakteure geholt und Akten von einem Schreibtisch zum anderen kutschiert. Er lernte, was einen gelungenen Einleitungstext ausmacht. Es war die Ära der elektrischen Schreibmaschinen und der zweizeilig beschriebenen A4-Bögen, kommentiert mit blauem Stift. Der Linotype-Satzmaschinen, bedient von Männern mit schwieligen, verbrannten Händen. Der Scotch-Flaschen in den Schubladen der Redakteure. Doch es sollte nur noch wenige Jahre dauern, bis auf sämtlichen Schreibtischen diese rauchgrauen Kisten mit dem kleinen Apfel auftauchten. Sie erlaubten es, die Texte direkt am Bildschirm zu setzen.

Frank nahm den Freeway und fuhr stadtauswärts. Er schaltete das Radio an. In den Nachrichten wurde darüber berichtet, dass Vizepräsident Hannity sich gegenüber der UN geweigert hatte, sich für das amerikanische Vorgehen im Nachkriegs-Iran zu entschuldigen, wo die USA schamlos die Ölreserven des Landes plünderten. Als Reparationszahlungen für die gefallenen US-Soldaten nahmen sie alles, was sie kriegen konnten. Frank wechselte den Sender: Journey spielten »Don’t Stop Believin’«, einen Song, bei dessen Erscheinen er noch auf der Highschool gewesen war. Obwohl er die Nummer inzwischen so oft gehört hatte, dass es vermutlich aufregender gewesen wäre, der Endlosschleife einer Sprachaufnahme des eigenen Namens zu lauschen, blieb er auf dem Sender.

In den Neunzigern – Frank war inzwischen stellvertretender Chefredakteur – hatte das Klackern von Kunststofftasten das metallische Rattern der großen Smith-Corona-Maschinen abgelöst, und sein Vater verlor den Job, den er unter acht US-Präsidenten ausgeübt hatte.

Aber Frank machte Karriere.

Er besaß einen Riecher für gute Geschichten, war gewissenhaft bei der Recherche und kam hervorragend mit Mr. Schmidt zurecht. Es gefiel ihm, Teil einer eingeschworenen Truppe zu sein (damals noch ausschließlich Männer), in deren Verantwortung es lag, sechs Tage in der Woche aus dem Nichts eine Zeitung zu erschaffen. Frank arbeitete gerne unter Druck. Auch wenn manche (etwa seine erste Frau Grace) sagen würden, dass sich Frank eine harte Schale zulegte, während er die Karriereleiter in Richtung Chefredakteur hinaufstieg. Eine sarkastische Fassade, wie sie wohl entsteht, wenn ein intelligenter und einfühlsamer Kerl die Gesellschaft und Anerkennung von Männern sucht, die sehr viel abgebrühter sind. »Blödsinn«, knurrte Frank jetzt laut und bog nach links in die Harding Street ab, wo er zu Hause war.

Eine kleinbürgerliche Straße im Mittleren Westen, gesäumt von amerikanischen Linden und Einfamilienhäusern, die allesamt zwischen 1940 und 1970, zwischen der G. I. Bill und der Mondlandung, erbaut worden waren. Eine Straße für Familien, wo Fahrräder an den Veranden lehnten und Plastikspielsachen in Vorgärten herumlagen, die aussahen wie zum Mittagessen oder Fernsehen verlassene Schlachtfelder. Wo die Kinder bereits die halbe Straße runter waren, bevor sie hörten, wie hinter ihnen die Haustür zuschlug. Frank hatte das Haus Anfang 2009 gekauft, gemeinsam mit seiner dritten und letzten Frau Pippa. Das war jetzt siebzehn Jahre her. Er hatte zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen: Kaum war auf dem Scheidungsvertrag zwischen ihm und seiner zweiten Frau Cheryl die Tinte getrocknet, brach der Immobilienmarkt zusammen, und er hatte das Haus mit seinen drei Schlafzimmern und zwei Bädern zum Schnäppchenpreis bekommen. Mit dem Zeitpunkt hatte er Glück gehabt, mit allem anderen leider nicht. Wie sich herausstellte, brauchte Frank am Ende nur ein Schlafzimmer und ein Bad. Kurz bevor er endgültig mit dem Trinken aufgehört hatte, war er oft durchs Haus gestreift. Ein Glas mit Scotch oder Gin in der Hand, hatte er in die ungenutzten Zimmer gestarrt – mittlerweile bloß Lagerräume voller Kartons und Plastiktaschen – und sich das Leben vorgestellt, mit dem sie hätten erfüllt sein können. Hatte sich das Lachen und die Streitereien ausgemalt, deren Zeugen diese Räume hätten werden können.

Wenn er am späten Nachmittag von seiner jeweiligen Tagesaktivität zurückkehrte, meistens irgendeiner Besorgung, und seinen Wagen in der Auffahrt parkte, betrachtete Frank oft seufzend das Haus und dachte dabei an den immer gleichen Abend, der vor ihm lag: Zuerst würde er sich in der Küche eine Fertigmahlzeit zubereiten und als Beilage vielleicht ein paar grüne Bohnen oder etwas Brokkoli dämpfen, um sich so vorzumachen, dass er tatsächlich etwas kochte – es war eine Art Zugeständnis an seine Gesundheit. Darauf folgten gewöhnlich lange Stunden, in denen er las und durchs Fernsehprogramm zappte, während die Straße draußen langsam in der Dunkelheit versank. Dann die endlosen, müßigen Plaudereien mit Alexa, die Streitgespräche mit Gott, die Wut auf die Welt, bis ihn schließlich die Müdigkeit übermannte und er in seinem Fernsehsessel einschlief, auf dem Tisch neben ihm die Reste der Fertigmahlzeit (Carbonara, Hackbraten, Fisch in Soße, alles kaum angerührt), in seinem Schoß ein Roman, den er schon mehrfach gelesen hatte (Garp, Ehepaare, Der Sportreporter). Ein Film, den er dutzendmal gesehen hatte (Der weiße Hai, Wall Street, Stirb langsam), flackerte in dem dunklen Zimmer einsam vor sich hin, bis irgendwann die halb ausgetrunkene Tasse Kräutertee mit einem dumpfen »Klonk«, das Frank nicht mehr hörte, auf dem Teppich landete. In den frühen Morgenstunden schreckte er dann gewöhnlich auf und starrte einen Moment lang orientierungslos auf den Streifen Licht, der durch den Spalt zwischen den Vorhängen fiel, bis ihm allmählich klar wurde, dass er mutterseelenallein in seinem Wohnzimmer saß.

Als er an diesem Abend aus dem Wagen stieg, fühlte sich Frank allerdings zum ersten Mal seit Ewigkeiten optimistisch, fast schon fröhlich. Auf ihn wartete Arbeit.

Er vermisste seinen Job. Die Tätigkeit eines Tageszeitungsredakteurs – selbst bei einem so kleinen Lokalblatt wie der Gazette – war in seinen Augen vergleichbar mit der eines Filmregisseurs. Jeden Tag taten sich neue Herausforderungen auf … ständig tickte die Uhr. Immerzu wurde man etwas gefragt. »Was ist hiermit?«, »Was hältst du davon?«, »Hast du dir das angesehen?«, »Wir brauchen dringend … die brauchen von dir … ich brauch mal deine …«. Er wurde gebraucht. Und dann auf einmal nicht mehr. Diese verdammten kleinen grauen Kisten. 2001 war Frank im Alter von fünfunddreißig Jahren zum Chefredakteur befördert worden. Ein Posten, den er fünfzehn Jahre lang innehaben sollte. Wie sich herausstellte, waren es fünfzehn Jahre voller Budgetkürzungen, Entlassungen und schrumpfender Werbeeinnahmen, bevor die kleinen grauen Kisten, die seinen Vater erledigt hatten, dann auch ihn erledigten. Brock Schmidt, der inzwischen auf die Siebzig zuging, verkaufte die Zeitung und setzte sich in West Palm Beach zur Ruhe, kurz nachdem Donald Trump seine erste Amtszeit als Präsident angetreten hatte.

Frank hatte geglaubt, sein Leben könnte nicht mehr schlechter werden. Heute musste er kichernd den Kopf schütteln, wenn er daran dachte, wie massiv er die grausame Raserei des Universums unterschätzt hatte. Er war damals erst neunundvierzig Jahre alt und zum dritten Mal verheiratet gewesen, mit einer viel jüngeren Frau, von der er einen vierjährigen Sohn hatte. Da er über dreißig Jahre bei der Gazette beschäftigt gewesen war, und die meiste Zeit davon in einer Führungsposition, fiel seine Abfindung entsprechend großzügig aus.

Pippa war in ihren Beruf als Lehrerin zurückgekehrt, und Frank hatte endlich Gelegenheit, an seinem Buch zu arbeiten – das heißt, er wurde zum Hausmann. Von einem, der die Brötchen nach Hause brachte, wurde er zu einem, der zu Hause die Brötchen backte. Und Focaccia. Er lernte, wie man Sauerteig ansetzt, und legte sieben Kilo zu. Irgendwann landete der Brotbackautomat in der Garage. Frank verbrachte einen Großteil seiner Zeit in der Stadtbibliothek und recherchierte dort für sein Buch, das er sich in prächtigen Farben als eine Geschichte des sozialen Wohnungsbaus in Indien ausmalte. Ein paar Monate später, er hatte bereits mehrere dicke Notizblöcke vollgeschrieben, brach er das Vorhaben schlagartig ab. An einem der benachbarten Tische war ihm ein alter Mann aufgefallen. Der Mann war verwahrlost, eindeutig obdachlos, und hatte ebenfalls einen Stapel Schreibblöcke vor sich, allesamt randvoll mit Notizen für ein Buchprojekt, einer Art mythologischem Universalschlüssel. Frank schlenderte am Platz des Mannes vorbei und riskierte einen Blick über dessen Schulter. Eine Passage lautete: »Das Zentrum ist alles. Das Zentrum wird von den Engeln im Gleichgewicht gehalten. Die Engel unterliegen dem HERRSCHENDENPRINZIP (siehe Anhang 2). Das HERRSCHENDEPRINZIP ist …« Frank bemerkte, dass sich der Mann Zeitungsschnipsel in die Ohren gestopft hatte. Von da an ging er nicht mehr in die Stadtbibliothek, um an seinem Buch zu arbeiten.

Stattdessen machte er Adam morgens für die Schule fertig, besuchte den Golfplatz oder die Driving Range, kümmerte sich um die Einkäufe und die Vorbereitungen für das Abendessen. Wenn die beiden dann Punkt 16:30 Uhr wieder vor der Tür standen, goss er sich eine Cola Light ein und empfing sie mit einem Teller Karottenstifte, einem Glas Milch für Adam und einem kalten Pinot Grigio oder Sauvignon für Pippa. Sie unterrichtete an der Truman-Grundschule, die auch Adam besuchte. Ganz genau. Die Truman-Grundschule in Schilling, Indiana. Jetzt geht Ihnen ein Licht auf, oder? Spätestens, als Sie die Daten mit der Schule und den Namen Pippa und Adam in Verbindung gebracht haben, wussten Sie vermutlich, wo der Hase langläuft, nicht wahr?

Wenn Frank nun zehn Jahre später an diese Zeit zurückdachte, dann sah er sie stets durch eine rosarote Brille. Er konnte gar nicht anders. Seine Erinnerung daran funktionierte wie diese Rückblenden im Kino. Die Bilder in seinem Kopf sahen aus wie von Tony Scott oder Adrian Lyne gefilmt (er war diese Woche sowohl bei Top Gun als auch bei Eine verhängnisvolle Affäre eingeschlafen): mit reichlich Vaseline auf der Linse, weichgezeichnet und überbordend, verwischt und opulent. Doch wenn er sich selbst gegenüber ehrlich war, und alles andere schien zum jetzigen Zeitpunkt sinnlos, dann musste er sich eingestehen, dass er sich damals schrecklich unsicher und wertlos gefühlt hatte: ein in den Sechzigerjahren geborener Amerikaner, der seine Zeit mit Backen und Einkaufen verschwendete.

Auch das war etwas, das man erst mit zunehmendem Alter erkannte: Nur im Rückspiegel sah man sein Leben durch die rosarote Brille. Blickte man nach vorne, durch die Windschutzscheibe, dann waren da nur Panik und Chaos, weil alles viel zu schnell passierte.

Frank öffnete die Haustür, trat ein, warf seine Schlüssel auf das Tischchen im Flur und rief laut: »Alexa, ich bin zu Hause.«

»Hallo, Frank«, sagte sie. »Wie war dein Tag?«

»Ich habe Krebs.« Er legte den Mantel ab.

»Tut mir leid, das verstehe ich nicht, Frank.«

»Ich doch auch nicht. Licht!« Alexa schaltete das Licht an. Sie war ein Geschenk seiner Tochter gewesen. Frank fühlte sich … ja, wie eigentlich? Ihm war nach Feiern zumute. Vielleicht würde er später etwas essen gehen. Er füllte ein Glas mit Eiswürfeln und schüttete Cola darüber. Dann schlenderte er durch den Flur, blieb auf der Schwelle zum Esszimmer stehen, trommelte mit den Fingern gegen den Türrahmen und betrachtete den Aktenstapel auf dem Tisch, den PC, die Teller, Schüsseln und die gelben Notizblöcke. Er nippte an seiner Cola, schaltete den Computer an und setzte sich steif auf einen der Esszimmerstühle. Er hatte das Gefühl, dass er einen Toast aussprechen sollte, auf den Krebs, der sich in seinem Arschloch breitmachte. Wie passend. Frank hatte es seinem amerikanischen Durchschnittsarsch weiß Gott schwer gemacht: Egal ob rotes Fleisch, Chilischoten, Jalapeños, frittierte Hähnchenteile, Pizza oder Nikotin – er hatte massenweise ungesundes Zeug konsumiert und alles mit einem Meer aus Schnaps runtergespült. Nicht, dass er das mittlerweile bereute. Aber wenn man seinem Körper jahrzehntelang den Stinkefinger zeigt, dann wirft der eben irgendwann das Handtuch. Das würden Sie auch nicht anders machen. »Fick mich?«, würden Sie sagen. »Fick dich doch selbst! Du kannst den Scheiß alleine ausbaden, Kumpel! Ich bin raus!«

Frank fiel ein, dass er noch eine Überweisung vom Spar- aufs Girokonto zu erledigen hatte, da er vorhatte, morgen eine größere Menge Bargeld abzuheben. Als er die Homepage der Bank aufrief, fiel ihm das Passwort nicht ein. Diese verdammten Passwörter – wie viele davon waren eigentlich heutzutage nötig? Pippa hatte ihm geholfen, das Online-Banking einzurichten. Wo hatte er den Mist doch gleich notiert? Er drehte eine der gerahmten Fotografien auf seinem Schreibtisch um. Das Bild zeigte Pippa, Adam und ihn. Auf der Rückseite standen in seiner eigenen Handschrift aus winzigen, akkuraten Blockbuchstaben sämtliche Passwörter. Pippa hielt das für keine gute Idee. »Ach, komm schon«, hatte er zu ihr gesagt. »Das ist nicht dein Ernst, oder? Woher soll ein Einbrecher denn wissen, dass auf der Rückseite dieses Fotos meine Passwörter stehen?«

Bei der Überweisung des Geldes fiel ihm das Datum ins Auge: der 11. November. Da war doch was … »Alexa«, rief Frank, »CNN.« Er hörte, wie hinter ihm der Fernseher ansprang, und als er sich umdrehte, sah er, dass die Parade in Washington schon in vollem Gange war.

Gewaltige Menschenmengen drängelten sich auf offenen Tribünen. Knallrote MAGA-, KAGA- und MAG-Kappen auf den Köpfen, wedelten sie mit ihren Fähnchen und jubelten den Truppen zu. Panzer, Haubitzen, Sturmfahrzeuge, Raketenwerfer und Tausende von Fußsoldaten walzten vom Weißen Haus in Richtung Kapitol. An der Spitze rumpelten mehrere riesige Abrams-M1-Kampfpanzer, von denen jeder einzelne sechzig Tonnen wog. Soldaten standen aufrecht in den geöffneten Luken und salutierten steif vor dem Podium. Übertönt vom Lärm des schweren Kriegsgeräts hörte man leise den Jubel der Massen – »USA! USA! USA!« –, als die Kamera über die Zuschauerreihen schwenkte. Da war es, das wahre Amerika. Jene Menschen, die aus Florida, Nebraska, Kentucky und aus Franks Heimat Indiana nach Washington gereist waren, um den Veteranen ihren Respekt zu erweisen, obwohl sie es sich kaum leisten konnten. Durchgefroren, klatschnass, in dünne, billige Mäntel gehüllt und mehrheitlich alt und fett, präsentierten sie ihre Schilder mit Slogans wie »GOTTSCHÜTZEDIETRUMPS«, »TODDENDEMOKRATEN« und »SPERRTSIEEIN«. Letzteres fand Frank zunehmend rätselhaft, da Ex-Senatorin Clinton schon vor drei Jahren friedlich entschlafen war. Hatten diese Leute etwa Angst vor Geistern? Oder befürchteten sie, eine Zombie-Hillary könnte sich aus ihrem Grab erheben, um ihnen ihre Waffen wegzunehmen und noch mehr E-Mails zu löschen?

In den Anfangsjahren waren bei der Parade keine Panzer mitgefahren. Das hätten die Straßen nicht ausgehalten. Als eine der ersten Handlungen während seiner zweiten Amtszeit hatte Trump deshalb ein Multi-Milliarden-Dollar-Programm für den Ausbau der Pennsylvania Avenue initiiert, über die seitdem jeden November diese Monster rollten.

Wie aufs Stichwort schwenkte die Kamera zur Präsidentenloge: Vizepräsident Hannity mit seiner Frau, rechts von ihnen – auch mit achtzig Jahren noch alle überragend – Donald und seine vierte Gattin Crystal, unübersehbar hochschwanger, und zwischen den beiden Paaren die Präsidentin und ihr zweiter Ehemann Greg. Seit Jared für den gewaltigen Haufen Mist, den sein Schwiegervater verbockt hatte, den Kopf hinhalten musste, schmachtete er auf Rikers Island. Mit einem Mal stürzten drei Kampfjets aus den Wolken und donnerten über die Parade hinweg. Trump legte eine schützende Hand auf Ivankas Schulter, brüllte ihr etwas ins Ohr und bohrte den Zeigefinger in den Himmel. Ivanka trug einen cremefarbenen Mantel und einen pelzbesetzten Hut, ihr Vater zum schwarzen Mantel die obligatorische rote Krawatte. Trump blickte auf die gewaltige Masse jubelnder Menschen hinunter und präsentierte ihr seinen erhobenen Daumen. Die Menge rastete aus. Zugegeben: Es war ein Geniestreich gewesen, Pence zu feuern, als die zweite Amtszeit erst halb vorbei war, um dann Ivanka als Vizepräsidentin zu nominieren, bevor er selbst aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Ivanka war automatisch zur Präsidentin ernannt worden, weshalb sie bereits achtzehn Monate im Sattel gesessen hatte, als sie das erste Mal zu einer Wahl antreten musste. Eine ihrer ersten Amtshandlungen war eine Amnestie für ihren wegen zahlreicher Vergehen angeklagten Vater.

»Angesichts der aktuellen Situation im Iran und in Nordkorea stellt sich natürlich die Frage«, kommentierte der CNN-Sprecher die Bilder der Jagdflugzeuge, die über dem Kapitol in der Ferne verschwanden, »ob wir diese Kampfjets dort wirklich entbehren können.« Einige Jahre nachdem Trump auf den Rollbahnen von Teheran und Seoul gestanden und seine Siegesreden gehalten hatte, dauerten die Nachwehen der Kriege weiter an. Immerhin: Aus dem Iran floss bereits Öl. Welchen Profit das amerikanische Volk aus der postnuklearen Kraterlandschaft Nordkoreas ziehen würde, blieb dagegen weiterhin unklar.

»Alexa, Fox«, sagte Frank.

Der Kanal wechselte. Das Bild der Kampfflugzeuge war mehr oder weniger dasselbe, aber die Reporterin schaltete bei ihrer Moderation zwei bis drei Gänge höher. »OH, WOW!«, brüllte sie über den Lärm hinweg. »LEUTE, IHRMÜSSTETWIRKLICHHIERSEIN! DASWAREINFACHUNGLAUBLICH!«

»Die neuen F-36-Jets, Roberta …«, sagte der Sprecher im Studio.

»Ganz genau, Ken! Etwas Fortschrittlicheres werden Sie am Himmel nicht finden!«

Die Bildregie schnitt zurück auf die applaudierenden Trumps in ihrer Loge. »Und da ist Crystal«, juchzte Roberta, »und ich muss sagen, sie sieht absolut umwerfend aus.« Die neue Frau des Ex-Präsidenten rief Donald etwas ins Ohr. Sie war achtundzwanzig, wusste Frank, und damit nicht viel älter, als Olivia jetzt gewesen wäre. »Sind sie nicht ein wunderschönes Paar?«, plapperte Roberta weiter. Trump, da waren sich alle einig, hatte sich enorm ins Zeug gelegt, um nach Melanias Tod über seine Trauer hinwegzukommen. Die ehemalige First Lady war bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Nur wenige Monate nach seinem Rücktritt und gerüchteweise direkt nachdem sie a) die Scheidungspapiere und b) einen achtstellig dotierten Buchvertrag unterschrieben hatte.

»Und Roberta, ich glaube, Crystal trägt einen Entwurf der Präsidentin, kann das sein?«

»Da liegst du völlig richtig, Ken. Das ist ein Hosenanzug. Selbstverständlich kann man dieses Modell auf der Website des Weißen Hauses best…«

»Alexa, mach die Scheiße aus.«

»Tut mir leid, Frank. Ich habe dich nicht verst…«

»FERNSEHERAUS!«

Der Bildschirm wurde schwarz, und im Raum herrschte wieder Stille. Die Uhr auf dem Kaminsims verriet Frank, dass es fast 17 Uhr war, und draußen brach allmählich die Dunkelheit an. Er sollte jetzt besser etwas essen. Schließlich musste er noch packen. »Alexa?«, fragte er grüblerisch, fast schon philosophisch, und schwenkte die Cola in seinem Glas.

»Ja, Frank?«

»Wie kommt es, dass Gott mich hasst?«

»Tut mir leid, Frank, ich verstehe die Frage nicht.«

Sein Blick schweifte über die Flaschen mit Spirituosen, die auf der Anrichte Staub fingen. Warum eigentlich nicht?, fragte er sich nicht zum ersten Mal. Was spielt das jetzt noch für eine Rolle?

Bei den seltenen Gelegenheiten, wenn Frank gelegentlich Gäste empfing, zeigten sich vor allem diejenigen, die ebenfalls mit dem Trinken aufgehört hatten, beeindruckt davon, dass er mit all dem Alkohol in Sichtweite lebte und dennoch abstinent blieb. Sie gingen alle zu den Anonymen Alkoholikern und konnten es nicht fassen, dass er niemals das Bedürfnis verspürt hatte, das Zeug in die Spüle zu schütten. Frank konnte das nicht nachvollziehen. Ob die Flaschen nun da waren oder nicht – was spielte das für eine Rolle? War dieser dramatische Moment an der Spüle wirklich nötig? Bis zum nächsten Schnapsladen waren es nur fünfzehn Minuten. Wenn er wollte, könnte er jederzeit hinfahren und sich den Kofferraum vollladen. Er hatte sich dafür entschieden, nicht mehr zu trinken, basta. Ob er Schnaps im Haus hatte oder nicht, änderte daran gar nichts. Frank hatte nie eine Selbsthilfegruppe besucht. Er hatte einfach aufgehört. Statt einer Medaille – diesen kleinen Metallmünzen, die man bei den AAs bekam – trug er einen winzigen Pinguin mit sich herum, der einmal Adam gehört hatte. Pippa hatte dem Jungen das Spielzeug weggenommen, weil sie befürchtete, er könnte es verschlucken. Und Frank hatte es eines Nachmittags auf dem Regal in der Küche gefunden. Manchmal half ihm der Pinguin, sich zu fokussieren. Auch jetzt, als er noch einen letzten Blick auf die Flaschen warf, drückte er ihn zwischen Daumen und Zeigefinger, bevor er zur Tür ging und das Licht ausmachte.

Franks Abstinenz hatte ihre Gründe.

Er war mit der Zeitung aufgewachsen und hatte sein gesamtes Berufsleben dort verbracht – sie war immer präsent gewesen, genau wie die Kultur des Trinkens, die dort gepflegt wurde. Er hatte mit siebenundvierzig aufgehört, als Adam zwei Jahre alt war. Es hatte kein Aha-Erlebnis, keinen absoluten Tiefpunkt gegeben, der einer plötzlichen Einsicht vorausgegangen war. Frank hatte bloß allmählich erkannt, was ihn diese fast dreißig Jahre währende Gewohnheit kostete. Es hatte Phasen gegeben, in denen er nichts trank, hier mal eine oder zwei Wochen, dort ein paar Monate, aber er hatte stets wieder damit angefangen. Dabei war ihm etwas aufgefallen: Wenn er trank, wurden seine Arbeitszeiten länger. Dann blieb er bis spätabends im Büro, gönnte sich ein Gläschen Whiskey mit den Redakteuren, und nachdem sie die Ausgabe in Druck gegeben hatten, ging er mit dem Team noch in die Kneipe. Bei den gesellschaftlichen Aktivitäten sah es nicht anders aus: Nach dem Golf blieb er gerne noch ein bisschen im Clubhaus. An den Abenden, die er zu Hause verbrachte, fand er häufig einen Vorwand, um sich in sein Arbeitszimmer zurückzuziehen – vor allem, wenn er schon einen sitzen hatte. Dort spann er dann seine großen Ideen, profilierte sich im Internet. Danach kam der Kater. Gewöhnlich kein sonderlich heftiger. Keiner, der ihn schachmatt setzte. Aber oft genug machte er ihn grantig und verschlossen. Dabei tat er nüchtern wirklich nichts lieber, als Zeit mit seiner Frau und seinem Sohn zu verbringen. Wenn er jedoch trank, war ihm seine Familie ein wenig lästig. Als er auf die Fünfzig zuging, führte die Erkenntnis, dass Adam sein letztes Kind sein würde, zu dem Entschluss, ab jetzt einhundertprozentig für die Familie da zu sein. Das war der Tag, an dem er im Lebensmittelladen einen Sechserpack Softdrinks kaufte. Statt sich abends beim Kochen eine Flasche Wein aufzumachen, trank er Cola Light mit Eis – und beließ es dabei. Seit dreizehn Jahren hatte er keinen Alkohol angerührt.

Er hatte sich nur einen einzigen Fehltritt geleistet, den die meisten Menschen wohl als völlig verzeihlich empfunden hätten …