9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

2017 – die Ära von Trump, Brexit und Fake-News. Zwanzig Jahre sind seit Steven Stelfoxs mörderischem Rundumschlag in Kill Your Friends vergangen. In Gott bewahre trat er noch einmal als unerbittlicher Juror der größten amerikanischen Casting-Show in Erscheinung.

Nun, mit siebenundvierzig Jahren genießt er ein geruhsames Jetset-Leben. Wenn er Langeweile hat, verdingt er sich als Berater in der Musikindustrie. Und löst Probleme.

Und sein alter Freund James Trellick, mittlerweile CEO der größten amerikanischen Plattenfirma, hat ein massives Problem: Sein Künstler Lucius Du Pre ist der erfolgreichste Popstar auf Erden. Nun ja, er war der erfolgreichste Popstar auf Erden. Inzwischen ist er ein hoffnungsloser Junkie und unberechenbares Sexmonster. Um die irrsinnigen Vorschüsse wieder einzuspielen, ist eine weltweite Comeback-Tour geplant. Doch dafür müsste er erst wieder in Form kommen. Und es gilt einen Erpressungsversuch abzuwenden - ein Video mit kompromittierenden Szenen, das nie an die Öffentlichkeit gelangen darf.

Welcome back, Steven Stelfox. Er kennt keine moralischen Bedenken und geht bekanntlich über Leichen. Und das Klima des »amerikanischen Gemetzels« - des Populismus, der puren Gier und der großen Lügen - spielt ihm zu. Aber in dieser Zeit der Unsicherheit weiß man natürlich nie, was als Nächstes geschieht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 458

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Das Buch

2017 – die Ära von Trump, Brexit und Fake-News. Zwanzig Jahre sind seit Steven Stelfoxs mörderischem Rundumschlag in Kill Your Friends vergangen. In Gott bewahre trat er noch einmal als unerbittlicher Juror der größten amerikanischen Casting-Show in Erscheinung.

Nun, mit siebenundvierzig Jahren genießt er ein geruhsames Jetset-Leben. Wenn er Langeweile hat, verdingt er sich als Berater in der Musikindustrie. Und löst Probleme.

Und sein alter Freund James Trellick, mittlerweile CEO der größten amerikanischen Plattenfirma, hat ein massives Problem: Sein Künstler Lucius Du Pre ist der erfolgreichste Popstar auf Erden. Nun ja, er war der erfolgreichste Popstar auf Erden. Inzwischen ist er ein hoffnungsloser Junkie und unberechenbares Sexmonster. Um die irrsinnigen Vorschüsse wieder einzuspielen, ist eine weltweite Comeback-Tour geplant. Doch dafür müsste er erst wieder in Form kommen. Und es gilt einen Erpressungsversuch abzuwenden – ein Video mit kompromittierenden Szenen, das nie an die Öffentlichkeit gelangen darf.

Welcome back, Steven Stelfox. Er kennt keine moralischen Bedenken und geht bekanntlich über Leichen. Das Klima des »amerikanischen Gemetzels« – des Populismus, der puren Gier und der großen Lügen – spielt ihm in die Karten. Aber in dieser Zeit der Unsicherheit weiß man natürlich nie, was als Nächstes geschieht.

Der Autor

John Niven, geboren in Ayrshire im Südwesten Schottlands, spielte in den Achtzigern Gitarre bei der Indieband The Wishing Stones, studierte dann Englische Literatur in Glasgow und arbeitete schließlich in den Neunzigern als A&R-Manager einer Plattenfirma, bevor er sich 2002 dem Schreiben zuwandte. 2008 landete er mit dem Roman Kill Your Friends – einer rabenschwarzen Satire auf die Musikindustrie – einen internationalen Bestseller. Es folgten die Romane Coma, Gott bewahre, Das Gebot der Rache, Straight White Male, Old School und Alte Freunde. Er lebt derzeit in Buckinghamshire, England.

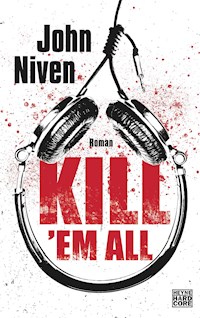

John Niven

KILL

’EM ALL

Roman

Aus dem Englischenvon Stephan Glietsch

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel

KILL ’EM ALL

bei William Heinemann, Penguin Random House, London

Copyright © 2018 by John Niven

Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Thomas Brill

Covergestaltung: Nele Schütz Design / Margit Memminger,

unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock / gabrisigno

Satz: Schaber Datentechnik, Austria

ISBN: 978-3-641-22016-7V003

Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.

Weitere News unter www.heyne-hardcore.de/facebook

Für Keith

»Alle Imperien sind aus Feuer und Blut erbaut.«

Pablo Escobar

JANUAR

1

Hertfordshire, England, Freitag, 20. Januar 2017, 6:40 Uhr

Im Maybach ist es zu kalt.

Ich weise Grahame an, die Klimaanlage auszuschalten. Leichte Graupelschauer prasseln gegen die getönten Scheiben, Winternebel liegt über den lautlos vorbeiziehenden Wiesen und Feldern. Die Scheinwerfer erfassen ein Schild mit den Wörtern »Flughafen Luton, 3 Meilen«. Wir verlassen die M1, und das Schild verschwindet hinter uns in der kalten, schwarzen Nacht. Ich sitze auf der Rückbank und lese auf dem Smartphone die neuesten Nachrichten – heute ist die Amtseinführung – und Fachmagazine: Billboard, Variety, Music Week. Angesichts der jüngsten Erfolge von Ariane Grande, Bruno Mars und den Chainsmokers in den wöchentlichen Single-Charts empfinde ich weder Genugtuung noch Verbitterung. Für Unigram war es dagegen mal wieder keine gute Woche, der Aktienkurs des Labels hat es irgendwie geschafft, noch weiter zu fallen. Das Cover des Billboard-Magazins schmückt mit Lucius Du Pre der erfolgreichste Künstler von Unigram, der dem Vernehmen nach in Kürze mit den Proben für seine Comeback-Shows im Sommer beginnt: Geplant sind zwanzig Konzerte im New Yorker Madison Square Garden und im Anschluss daran zwanzig weitere in der Londoner O2 Arena.

Mit Schrecken erinnere ich mich an die lange zurückliegende Zeit, in der die wöchentliche Lektüre dieser Branchenmagazine ein steter Quell von Panik und Nervosität für mich gewesen ist. Jedes Mal zitterte ich abwechselnd freudig oder verängstigt der Antwort auf die Frage entgegen, welche Kollegen und Konkurrenten aufgestiegen (traumatisch) oder gestürzt (erfreulich) waren, wer eingestellt und wer gefeuert würde. Und heute? Heute lesen sich diese Blätter wie Berichte von Kriegen und Schlachten, deren Fronten nicht weiter von mir entfernt verlaufen könnten. In einem anderen Land. Auf einem anderen Planeten.

Falls ihr euch in den letzten fünfzehn Jahren den Taliban angeschlossen, in einer Höhle gehaust, Nagelbomben gebaut und Bergziegen penetriert haben solltet, stelle ich mich gerne noch mal kurz vor. In meinem Wikipedia-Eintrag steht: »Nach einer erfolgreichen Karriere als A&R-Manager in der Musikindustrie rief Stelfox 2003 die ABN-Fernsehshow American Pop Star ins Leben, für die er eine Zeit lang auch als Juror tätig war.« Und das lief auch alles wie geschmiert, bis eines Tages dieser kleine Spinner auftauchte, der sich für Jesus Christus hielt und wegen dem der ganze Laden den Bach runterging. Ihr habt die Show sicher gesehen: Unterschichtenprolls singen Mariah-Carey-Songs zur Unterhaltung anderer Unterschichtenprolls, die ihre Sozialhilfeschecks auf den Kopf hauen, um am Telefon für sie abzustimmen. Wir lizenzierten die Rechte an Gott und die Welt, bevor wir das Format Ende 2011 verkauften und dafür zweihundert Millionen Dollar einsackten. Das war vor sechs Jahren. Mit zweiundvierzig in den vorzeitigen Ruhestand. Wie es mir seitdem ergangen ist, wollt ihr wissen? Was ich den ganzen Tag so treibe? Was für ein Leben ich führe? Okay, nehmen wir mal den letzten Monat …

Mitte Dezember habe ich mein Haus im arschkalten London (700 Quadratmeter in Holland Park) den Angestellten (Roberta, meiner Londoner Haushälterin, und Grahame, der mich gerade fährt) überlassen, und wir (das heißt ich, eine Bekannte sowie meine Kumpels Hedgefonds-Paul und Investmentbanking-Mel) sind mit dem Privatjet nach Barbados geflogen, um dort an Bord einer Jacht zu gehen. Ich habe die Mistrial bereits zum zweiten Mal gemietet, und sie ist der absolute Hammer. Ihr solltet sie sehen: knapp sechzig Meter lang, sieben Zimmer inklusive einer (meiner) riesigen Mastersuite, Platz für bis zu fünfzehn Crewmitglieder (auch wenn wir nur sieben an Bord hatten – ganz so anspruchsvoll bin ich dann auch wieder nicht), Fitnessraum, Jacuzzi, eine Reichweite von 8000 Kilometern und eine Spitzengeschwindigkeit von sechzehn Knoten. Das perfekte Schiff für einen Törn durchs Mittelmeer oder die Karibik.

Auf Barbados haben wir dann erst einmal ordentlich auf die Kacke gehauen. An den üblichen Orten und mit den üblichen Verdächtigen: im Sandy Lane, The Cliff, Cin Cin, The Tides und Daphne’s mit Todd, Wayne, Philip, Simon, Lev, Vlad, Roman und einer ständig wechselnden, austauschbaren Entourage von ISBs – internationalen Spitzenbräuten –, den Kellys, Meghans, Swetlanas und Brooks dieser Welt. Bestimmte Qualitäten sind allen von ihnen gemein: Keine ist über dreißig, alle haben riesige Brüste, schmale Taillen und die Fähigkeit, lang und überzeugend über unsere Witze zu lachen. Auch die Herren der Schöpfung haben etwas gemeinsam. Na, könnt ihr euch denken, was? Richtig: Keiner von uns nagt am Hungertuch.

Nachdem wir eine Woche lang nichts als groben Unfug getrieben hatten, lichteten wir schließlich den Anker und setzten Kurs auf Grand Cayman – über St. Lucia, Montserrat sowie die Turks- und Caicosinseln –, wo ich geschäftlich zu tun hatte. Auf sämtlichen Inseln, die man auf so einem Trip besucht, folgt das Prozedere mehr oder weniger demselben Prinzip: Man ankert und fährt mit dem Speedboot (zur Mistrial gehört ein Van-Dutch-Zehnsitzer mit einer Spitzengeschwindigkeit von locker 100 km/h) in die Stadt, um dort im gerade angesagtesten Laden ein ausgedehntes, von reichlich Alkohol begleitetes Essen zu sich zu nehmen. Beim Essen zieht man die Blicke zahlreicher Bräute auf sich, die die coolen Restaurants rund um den Hafen durchforsten und denen nicht entgangen ist, wie du Anker gesetzt hast und an Land gegangen bist. Nach dem Essen geht es für ein Nachmittagsschläfchen zurück aufs Schiff, um anschließend vielleicht noch ins Wasser zu springen und eine Runde zu schwimmen, ein paar Gesellschaftsspiele zu spielen oder mit dem Jet-Ski über die Wellen zu rasen, bevor gegen 19 Uhr die Cocktails gereicht werden. Hat man ein paar davon intus, geht es mit dem Van Dutch zum Abendessen in einen weiteren Aufreißerschuppen zurück in die Stadt. Danach zieht man weiter, gewöhnlich in einen Club, um ein paar von diesen Super-Groupies aufzugabeln, die einen schon den ganzen Abend begaffen, um mit ihnen zur Jacht zurückzukehren, auf Deck die Musik aufzudrehen und bis drei oder vier zu feiern, bevor man dann mit wem auch immer unter Deck verschwindet. Am frühen Nachmittag quält man sich aus dem Bett, einer von der Crew schippert die ISBs an Land, und dasselbe Spiel geht wieder von vorne los.

Nachdem das nun gute vierzehn Tage so gelaufen war, freute ich mich richtiggehend darauf, die Caymans zu erreichen und mich ein paar Tage ums Geschäft zu kümmern. Edgar, der Leiter meines Finanzteams, war aus London eingeflogen, um mir ein paar Formulare vorzulegen, für die im Zusammenhang mit verschiedenen Firmen, die ich hier auf Grand Cayman unterhalte, meine Unterschrift benötigt wurde. Selbstverständlich sind die Caymans kein Steuerparadies mehr. Wer etwas anderes behauptet, der lügt! Inzwischen haben sie sich nämlich den Titel »internationales Finanzzentrum« zugelegt. Ein echter Geniestreich. Das ist in etwa so, als würde sich Peter Madsen einen Pressebetreuer nennen. Ich schwöre bei Gott, dass ich mich manchmal nur mit Mühe und Not zurückhalten kann, meinen Schwanz aus der Hose zu holen und mir einen von der Palme zu wedeln beim Gedanken an all die Schulen, Krankenhäuser und Straßen, die von meinem Geld nie etwas abbekommen werden. Zahlt ihr Steuern? Ich schätze schon. Vermutlich drückt ihr irgendwas zwischen fünfundzwanzig und fünfundvierzig Prozent von dem erbärmlichen Hungerlohn, den ihr Einkommen schimpft, ans Finanzamt ab. Im Fiskaljahr 2015/16 betrug mein Steuersatz knapp zwölf Prozent. Was natürlich immer noch zu hoch ist. Kein Wunder, dass ich mich jeden Januar dabei ertappe, wie ich Edgar ungläubig anbrülle: »Wie viel wollen diese Wichser von mir haben?«

Aber hier auf Grand Cayman gibt es keine Steuern. Gar keine. Du kannst dein gesamtes Geld behalten und es weiterleiten, wohin du willst. Diese Insel ist die Inkarnation der »Pferdeäpfel-Theorie«. Ihr wollt wissen, was die einheimische Bevölkerung davon hat? Tja, vierzig Prozent dieser armen Würstchen leben in Armut, und ein Päckchen Fischstäbchen kostet sie acht Pfund. Spitzenresultat!

Seht euch euer eigenes Leben an. Na los. Wie ihr wohnt. Was ihr anzieht. Die Restaurants, in denen ihr esst. Wohin ihr in Urlaub fahrt. Ganz ordentlich, oder? Euch geht’s doch nicht schlecht.

Ihr seid nichts.

In einer Welt, in der nur das Geld zählt, ist euer Leben ein Pisspott. Ein menschliches Urinal. Eure bloße Existenz ist blanker Selbstmord. Das durchschnittliche Jahreseinkommen in Großbritannien beträgt 28000 Pfund. Ich habe das Zwanzigfache damit verdient, dass ich vor dem Brexit gegen das britische Pfund gewettet habe. Mit einer einzigen Wette auf die amerikanischen Präsidentschaftswahlen habe ich sogar noch mehr verdient. Warum? Woher ich wusste, wie das geht? Wie ich diese Kaninchen aus dem Hut gezaubert habe, als ihr auf eurem billigen Kunstledersofa gesessen, euch eure ekligen Eier gekrault und beim Pizzaservice eine große Pädophilia mit extra Pimmelkäse bestellt habt, während eure adipösen Monsterweiber in ihren »Jeggings« über den quietschenden und knarrenden, hauchdünnen Laminatboden gewalzt sind und mit ihrem IMAX-großen Fettarsch den einzigen Wertgegenstand verdeckt haben, den ihr besitzt, einen riesigen Plasmafernseher, den ihr zweifellos bei einem Elektromarkt mit einem so klangvollen Namen wie Pöbelhaus XXL auf Kredit gekauft habt, zu einem Jahreszins von dreitausend Prozent? Ich wusste, was ich zu tun hatte, weil ich aus meiner Zeit in der Musikbranche eine sehr wichtige Lehre gezogen habe. In den zwanzig Jahren, in denen ich einen dampfenden Haufen Scheißmusik nach dem anderen in Idiotenkehlen gestopft habe, habe ich etwas gelernt, das mir in der Vergangenheit immer wieder verdammt gute Dienste geleistet hat. Und das ist Folgendes: Unterschätze niemals den schlechten Geschmack des Pöbels. Musik, Fernsehen, Filme, Möbel, Essen, Architektur, Politik – es gibt absolut keine Abgründe, auf deren Niveau diese Vollpfosten nicht sinken könnten. Um ungestraft »Ausländer raus!« rufen zu können, würden sie in der Wahlkabine bereitwillig dafür stimmen, den Rest ihres erbärmlichen Daseins in einer grausamen Reality-Version von Cormac McCarthys Die Straße zu verbringen. Überall wo die Menschen so ticken, lässt sich ohne Ende Geld scheffeln.

Jedenfalls haben wir ein paar Tage auf den Caymans abgehangen, bevor wir schließlich ins Flugzeug zurück nach Heathrow gestiegen sind. Eigentlich hatte ich geplant, anschließend noch etwas Zeit in London zu verbringen, um Ende Januar wie üblich nach Courchevel zu fliegen, zum Skifahren mit meinen alten Kollegen aus der Musikbranche – den erfolgreichen natürlich, nicht denen, die irre geworden, pleitegegangen oder in der Entzugsklinik geendet sind. Dieser Plan wurde allerdings unerwartet über den Haufen geworfen, als ich überraschend einen Anruf oder vielmehr einen Notruf erhielt – denn nur so kann ich ihn bezeichnen.

Von Trellick.

Sicher erinnert ihr euch noch an James Trellick. Den Rechtsverdreher. Er und ich, wir haben gemeinsam Karriere gemacht, damals in den Neunzigern. Trellick lebt inzwischen in Los Angeles und ist Geschäftsführer von Unigram. Wir sind stets in Verbindung geblieben, schicken uns gegenseitig Glückwunsch-E-Mails, wenn mal wieder ein gemeinsamer Gegner öffentlich niedergemacht wird, gehen hin und wieder zusammen was essen, wenn er in London ist oder ich drüben bin. In den Nullerjahren, als ich die TV-Show gemacht habe, sind wir in Beverly Hills mal eine Weile Nachbarn gewesen – zumindest so gut wie. Um Trellick, dieses klassische Produkt der Eliteschulen von Eton und Oxford, mit einem Wort zu beschreiben, war bislang eigentlich kein Ausdruck besser geeignet als »unerschütterlich«. Nicht so letzte Nacht. Letzte Nacht wirkte Trellick sogar ausgesprochen erschüttert. Am Telefon konnte er zwar nicht ins Detail gehen, und schreiben wollte er mir schon gar nicht, worum es ging – aber sein Anliegen war so dringend, dass er mich am liebsten gleich heute Morgen in L. A. sehen wollte. So dringend, dass er mein gewaltiges Beratungshonorar anstandslos abnickte, nur damit ich mich schnellstmöglich seines Problems annehme. So dringend, dass es in mir eine Regung weckte, die sich in letzter Zeit nur äußerst selten bemerkbar gemacht hat: echte Neugierde.

»Wir sind da, Boss«, informiert mich Grahame. Beim Anblick der Flughafenlichter male ich mir die Szenen aus, die sich dort drinnen gerade abspielen. Tätowierte Mütter und Väter, die ihre schreienden Kinder durch die Filiale von Kentucky Fried Chicken schubsen. Streit und Krawall in den drei Kilometer langen Schlangen. Durchgeknallte Arsenal-Fans, die schon um sieben Uhr morgens ihre Bierkrüge auf den Tresen der Flughafenkneipe hämmern, außer sich, dass sie für ihr Pfund nur noch einen halben Euro kriegen. Keiner dieser Hirnis hatte das kommen sehen, als sie letztes Jahr voller Stolz das mit »Austreten« beschriftete Kästchen auf dem Wahlzettel angekreuzt haben. Gerade als mir diese Fantasie eines Lebens, in dem ich tatsächlich vor dem Flughafen Luton halte, den Terminal betreten und all die imaginierten Schrecken hautnah miterleben muss, schon bedrohlich real erscheint, fährt Grahame im Kreisverkehr links, und der mintgrüne Schriftzug des Holiday Inn Express bleibt rechts von uns zurück, bevor wir in die vertraute Zufahrt des RSS Private Jet Centre einbiegen. Über das flache VIP-Gebäude hinweg kann ich bereits das Flugzeug sehen, eine Gulfstream G550 mit dem Unigram-Logo am Heck.

Allein die Vorstellung! Ein Linienflug – was für ein Albtraum.

Zugegeben: Mehr als alles andere, mehr als die Tatsache, dass ich meinem alten Kumpel aus der Patsche helfen will (ja, schon klar), motiviert mich der Umstand, dass mich an manchen Tagen die Sorge umtreibt, ein Lebensstil wie der soeben von mir beschriebene könne als ein klein wenig … stumpfsinnig empfunden werden. Deshalb bin ich einerseits im Ruhestand, andererseits aber auch wieder nicht. Irgendwas muss man schließlich tun, nicht wahr? Scheiße, sonst wird man irgendwann verrückt. Also arbeite ich gelegentlich als »Consultant«. Wenn das Projekt reizvoll genug und das Honorar hoch genug ist, steige ich ins Flugzeug. Wie vor ein paar Jahren, als Warner Music das Konkurrenzlabel EMI übernommen hat. Ich habe den Deal persönlich mit eingefädelt – hinter den Kulissen natürlich. Ein paar Monate Arbeit für eine siebenstellige Summe. Einen angenehmen Nebeneffekt hatte es noch dazu: Ich konnte den Rauswurf einiger Witzfiguren bewerkstelligen, die es in den Neunzigern gewagt hatten, sich mit mir anzulegen. (Wie es der große Mann in seinem Buch Nicht kleckern, klotzen! so treffend formuliert: »Ich liebe es, mich zu rächen, wenn mich jemand über den Tisch gezogen hat. Üben Sie immer Vergeltung. Im Geschäftsleben müssen Sie es Menschen, von denen Sie abgezockt wurden, immer heimzahlen. Sie müssen sie dann fünfzehn Mal so schlimm abzocken. Das tun Sie nicht nur, um die Person dranzukriegen, die Sie über den Tisch gezogen hat, sondern auch, um anderen zu zeigen, was mit ihnen passiert, wenn sie Sie über den Tisch ziehen. Wenn jemand Sie angreift, zaudern Sie nicht. Zielen Sie auf die Halsschlagader.«) Außerdem ist da noch … und ich gebe das nur sehr ungern zu … aber da ist so ein Hauch eines Zweifels. Das nagende Gefühl, ich könnte der Musikindustrie womöglich zur falschen Zeit den Rücken zugedreht haben.

Die Musikindustrie. Was, glaubt ihr, ist mit ihr passiert? Wenn ihr den kleinen Mann von der Straße fragt, den Durchschnittsmongo, der tagtäglich seinen Hintern von der Kneipe ins Wettbüro schleppt, dann bekommt ihr so etwas zu hören wie: »Ach ja. Die ist längst Geschichte. Das Internet hat die Musikindustrie zerstört. Niemand braucht heute noch Plattenfirmen. Mein Kumpel Glen hat sein Album online veröffentlicht und achthundert Stück davon verkauft. Die Gatekeeper sind weg vom Fenster.«

Ich greife zum Smartphone und öffne meinen Twitter-Account. Ich finde einen Tweet, den ich letzte Woche favorisiert habe. Er ist von Roger McGuinn, dem ehemaligen Gitarristen der Sechzigerjahre-Proto-Indie-Loser The Byrds. Roger schreibt: »Im zweiten Quartal 2016 hat Pandora ›Eight Miles High‹ 228086 Mal gespielt und mir dafür 1,79 Dollar gezahlt.«

Anderthalb Kröten für eine Viertelmillion Plays.

Selbst um diese unchristliche Zeit bringt mich das so laut zum Lachen, dass Grahame sich genötigt sieht, sich zu erkundigen, ob es mir gutgeht. Zugegeben, Anfang der Nullerjahre war die Situation dank Napster und all diesem Quatsch ein Weilchen etwas beängstigend, aber letztendlich hat sich alles zum Guten entwickelt. Wir haben es tatsächlich mal wieder geschafft, könnt ihr das glauben? Von Notenblättern über Schellack-Platten, Singles und LPs bis hin zu Musikkassetten, CDs und – heute – dem Internet: Der Musikindustrie ist es erneut gelungen, einer ganzen Generation von Musikern einen drei Meter langen, scherbenbesetzten Dildo in den Arsch zu rammen. Diese Klausel, die »alle noch zu entdeckenden Technologien« abdeckt und die wir seit gut dreißig Jahren in sämtliche Verträge schreiben, ist einfach der absolute Oberknaller. Ich würde liebend gerne mal in der Zeit zurückreisen, um diesem abgewichsten Satansbraten von Anwalt die Hand zu schütteln, der sich diese Wunderformel ausgedacht hat. In den späten Achtzigern und frühen Neunzigern haben wir den Künstlern dank dieser Klausel für eine CD-Single, die wir für vier Pfund verhökert haben, eine Zeit lang dieselben Tantiemen gezahlt wie für eine Vinyl-Single, die für die Hälfte des Preises über den Ladentisch ging. Wenn ein Songschreiber einen Hit bei Spotify landet, ist diese Klausel der Grund dafür, dass er bald darauf entsetzt feststellen wird: Seine Millionen Plays bringen ihm lächerliche fünf Dollar ein. Aber wohin geht denn dann der Rest des verfickten Geldes? Na, was glaubt ihr wohl? Die Gatekeeper sind weg? Allerdings, denn sie sind bei euch zu Hause, fressen euch den Kühlschrank leer und vögeln eure Frauen.

Ich verschicke ein paar Pro-Trump-Tweets von meinen Troll-Accounts (#godonald!, #MAGA, #Amtseinführung), um der Nervosität vor dem Flug vorzubeugen und etwas Druck abzulassen, während Grahame sich in der Eiseskälte des frühen Januarmorgens mit dem Einchecken des Gepäcks herumschlägt. Pass- und Sicherheitskontrolle dauern ganze zwei Minuten: »Guten Morgen, Sir! Schön, Sie wiederzusehen.« Während der Prozedur muss ich kurz daran denken, wie ihr – die braven Bürger –, eure Gürtel und Schuhe auszieht, hektisch eure Reisetaschen nach Notebook und iPad durchsucht, folgsam in den Scanner trottet und die Arme hebt, während der Typ euch mit dem Stab abtastet. Und das Ganze dauert eine halbe Ewigkeit, weil vor euch in der Schlange Leute stehen, die offenbar nicht mehr geflogen sind, seit Mohammed Atta und Konsorten 2001 ihr Ding abgezogen haben. Leute, die diese Laptop-, Gürtel- und Schuhnummer nicht verstehen. Die vollkommen verwundert sind, dass sie gebeten werden, sich dieser Dinge zu entledigen beziehungsweise sie in eine Plastikwanne zu legen. Wenn ihr dann zwei Stunden danach aus der Sicherheitskontrolle taumelt, braucht ihr dringend einen Humpen Bier in der als kultiges Dorfpub gestalteten Kneipe. Noch bevor ihr es überhaupt ins Flugzeug geschafft habt, seid ihr bereits akut selbstmordgefährdet.

Ich laufe zügigen Schrittes über die Piste. Von den Piloten mit einem überschwänglichen Hallo begrüßt, jogge ich mit Elan die Einstiegstreppe hoch und setze mich auf meinen Lieblingssitz – den Fensterplatz vorne rechts, mit dem Rücken zum Heck. Eine Stewardess bringt mir ein silbernes Kännchen mit dampfendem Kaffee sowie Schalen und Teller mit Früchten, frischgebackenen Croissants, Pastetchen und geräuchertem Lachs. Genug für alle achtzehn Plätze der Gulfstream, auch wenn ich der einzige Passagier an Bord bin. Die Stewardess ist blond, Ende dreißig und eine klare AB, auch wenn sie gut genug aussieht, um möglicherweise mal eine BB gewesen zu sein. Bräute lassen sich in drei Kategorien einordnen: Bagger-Bräute – Sängerinnen, Schauspielerinnen oder Models, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Bei denen könnt ihr davon ausgehen, dass ihr sie über einen längeren Zeitraum anbaggern müsst, ein paar gemeinsame Essen, Drinks, Kinoabende und Preisverleihungen durchhalten solltet, bevor ihr den Schwanz rausholen könnt. Dann gibt es noch die Abgreif-Bräute – aufstrebende Sängerinnen, Schauspielerinnen und Models auf dem Weg nach oben, attraktive Mädchen aus dem Showbiz oder artverwandten Bereichen, Mode, Film, so was halt. Bräute dieses Schlages ladet ihr auf ein bis zwei Drinks oder zum Essen ein, und danach nehmt ihr sie mit zu euch, wo ihr selbstverständlich euren Schwanz rausholt, und schon ist die Sache geritzt. Und schließlich wären da noch die Wühltisch-Bräute – die Sorte Schlampen, die sich im Umfeld der Kreativindustrie in Scharen tummeln und im Prinzip kaum von Groupies zu unterscheiden sind. Eine Wühltisch-Braut könnt ihr fünfzehn Minuten nach eurer ersten Begegnung in eine Toilettenkabine zerren und sofort euer Rohr durch ihre Hintertür verlegen. Wie bei jedem Klassensystem im Spätkapitalismus gibt es auch hier fließende Übergänge. Eine Abgreif-Braut kann mit wachsendem Erfolg zur Bagger-Braut aufsteigen. Eine Wühltisch-Braut kann es mit etwas Reife und Selbstachtung zur Abgreif-Braut bringen. Umgekehrt kann eine Bagger-Braut, wenn sie genügend Lebensjahre und Misserfolge auf dem Buckel hat, schnell zur Abgreif-Braut absteigen. Allerdings wird eine Bagger-Braut fast nie so tief sinken, dass sie zur Wühltisch-Braut wird. Ausnahmen wie Courtney Love bestätigen die Regel.

Ich ignoriere die Snacks, lasse mich in den cremefarbenen Ledersessel sinken, zünde mir eine Zigarette an und stelle mir genüsslich vor, wie es euch ergeht. Wie ihr da im Flugzeug sitzt, auf Platz 44 f, mit dreißig Zentimetern Beinfreiheit, auf dem Klapptisch vor euch ein Plastikteller mit Formfleisch aus gepressten Augenlidern und Schließmuskeln, links davon eine hundertfünfzig Kilo schwere Hausfrau mit einem kreischenden Baby, rechts der somalische Marathonläufer, der, ohne zu duschen, geradewegs von seinem letzten Rennen kommt, und jede eurer Poren schreit nach Nikotin, während ihr still und verzweifelt das »No Smoking«-Schild anstarrt, das selbst bei einem Atomkrieg noch leuchten würde. Ihr tut mir aufrichtig leid. Echt jetzt.

Was meine bereits erwähnte Nervosität vor dem Start betrifft, so hatte ich früher nie Probleme damit, an Bord eines Flugzeugs zu gehen. Seltsamerweise macht mich das Fliegen in den letzten Jahren zunehmend nervös. Offenbar ist es wie beim russischen Roulette: Je mehr man fliegt – und ich fliege verdammt viel –, desto mehr Patronen lädt man in die Trommel. Noch schwerer wiegt allerdings die Erkenntnis, dass ich inzwischen sehr viel mehr zu verlieren habe. Um mich abzulenken, schlage ich das Bordmagazin auf (das garantiert einen Titel wie Überflieger, Aufwärts oder Eure Armut kotzt mich an trägt) und blättere durch ein Heft voller Anzeigen für Privatinseln, begehbare Humidore und Jachten mit Hubschrauberlandeplätzen. Werbung, die ausschließlich auf Leute wie mich abzielt. Ich bleibe auf den Seiten eines Lifestyle-Artikels hängen: eine Homestory über die alternde Frau eines Hollywood-Studiobosses, die den Leser durch ihr Haus in L. A.s Villenviertel Pacific Palisades führt und mich stark an eine sechzigjährige Version der Stewardess auf meinem Flug erinnert. So alt sie inzwischen auch aussieht, in den späten Siebzigern war sie sicher mal ein schwertschluckendes Saugkraftwunder. Aufmacher des Artikels ist ein Foto, das eindeutig vor vielen Jahren aufgenommen wurde und auf dem sie ihren kleinen Sohn in den Armen hält. Inzwischen ist er ein berühmter Schauspieler und verbringt frei nach der immer noch gültigen Devise »Wer zuerst mit dem Saufen aufhört, ist ein Loser« mehr Zeit in der Entzugsklinik als zu Hause. Ich ertappe mich dabei, wie ich das Baby anstarre: seine riesigen klaren Augen und die samtweiche Haut, die selbst in dieser zweidimensionalen Form fast spürbar ist. Verunsichert – ohne genau sagen zu können, warum – lege ich das Magazin zur Seite und nehme einen beruhigenderen Ausblick ins Visier: den Hintern der Stewardess, die sich in der Bordküche bückt, um etwas aus einem der unteren Schränke zu holen.

Also gut, hier ist noch ein Geständnis – etwas, das ich euch bisher verschwiegen habe, noch ein Grund, warum ich mir den ganzen Stress überhaupt antue. Es geschah diesen Winter, drüben in der Karibik. Wir lagen gerade für ein, zwei Tage in Tobago am Kai und lungerten auf Deck herum, als plötzlich ein gewaltiger Schatten über uns fiel. Ich blickte nach oben und sah, wie sich David Geffens Jacht The Rising Sun zwischen uns und die Sonne schob. Mit ihren ganzen 140 Metern Länge, fünf Decks und 82 Zimmern machte sie am Kai neben uns fest und thronte über uns wie der Todesstern über einem Fiat 500. Just in diesem Augenblick wurde mir bewusst, wie verfickt arm ich in Wahrheit eigentlich bin. Du hältst dich für ’ne große Nummer, Steven? Als mir klar wurde, dass ich ebenso gut in der Flughafenkneipe von Luton mein Bier exen könnte, begann ich auf der Stelle jenes beruhigende Mantra zu rezitieren, das mir in stressigen Momenten gewöhnlich Frieden schenkt. Ich bin Steven Stelfox. Ich bin 300 Millionen Dollar schwer. Doch es half nichts. Ich hatte nur noch einen Gedanken im Kopf: Ich muss dringend das richtig große Geld verdienen.

Heutzutage sind 300 Millionen nichts. Es wird Zeit, das in Ordnung zu bringen. Frei nach dem Motto »Entweder ganz oder gar nicht«. Deshalb trete ich diese Reise an. Versteht mich nicht falsch, natürlich nicht so eine Reise. Nicht die Art von Reise, auf die sich die bescheuerten Tussen, Schlampen und Tunten in diesen Fernsehshows begeben, die ihr und euresgleichen euch anseht. Keine dieser Reisen, auf denen Promis angeblich immer dann gewesen sind, wenn sie gerade ein Buch, einen Film oder sonst einen Scheiß zu verhökern haben. Solche Reisen sind ausnahmslos Lügengespinste, die dem alleinigen Zweck dienen, euch das Geld aus der Tasche zu leiern. Bei Reisen dieser Art wird den Beteiligten unterstellt, unterwegs etwas dazugelernt zu haben. Irgendwie über sich hinausgewachsen zu sein.

Ich werde nichts dazulernen.

Ich werde nicht über mich hinauswachsen.

An mir gibt es nichts zu verbessern.

Jetzt kommt schon.

Kommt mit mir.

2

Malibu, Kalifornien, Donnerstag, 19. Januar, 22:50 Uhr

Die Party verlor allmählich an Schwung. Lucius stützte sich auf seine Kissen und ließ den Blick durch den Raum schweifen. Einige seiner Gäste standen noch immer lachend und plaudernd drüben bei den Panoramafenstern mit Aussicht auf sein zweitausend Hektar großes Grundstück und – zumindest tagsüber – den Pazifik. Manche sahen sich auch den Film an, der auf dem kinoleinwandgroßen Bildschirm an der Wand gegenüber von seinem Bett lief – eine Vorabkopie von Ich – Einfach unverbesserlich 3. Drei weitere, darunter Jerry und Connor, aalten sich auf seinem Bett. Im ganzen Raum standen offene Wein- und Wodkaflaschen herum. Lucius zerzauste Jerry das strohblonde Haar, das sich zwischen seinen Fingern herrlich dicht und glänzend anfühlte. Alles fühlte sich gut an und sah gut aus. Mann, Doktor Ali hatte heute Abend wirklich ganze Arbeit geleistet. Vielleicht würde er sich noch ein Bonbon gönnen … nur noch eins vorm Zubettgehen? Vor seiner Milch? Oder wäre das zu viel des Guten? Andererseits: Entschied er nicht ganz allein darüber, wann er genug hatte? Immerhin war er Lucius Du Pre. Der Kaiser des Pop. Er hatte über 500 Millionen Alben verkauft. Er wurde von Millionen von Fans wie ein Gott verehrt. Um endlich seine Ruhe zu haben, hatte er sich – im Alter von fünfzig Jahren – auf diese verdammte Comeback-Tour eingelassen, also hatte er sich ganz sicher noch ein Bonbon verdient.

Er griff zu dem Telefon neben seinem Bett und rief Doktor Ali an, der nur zehn Minuten entfernt oberhalb der Küstenstraße in den Malibu Hills wohnte. Wäre es nach Lucius gegangen, dann hätte Ali sein großzügiges Angebot angenommen, in das Cottage auf Narnia zu ziehen. Aber dem Doktor lag an seiner Unabhängigkeit. Obwohl Ali überrascht wirkte, dass er nach so kurzer Zeit schon wieder angerufen wurde, beschwerte er sich nicht – in Anbetracht seiner Vergütung bestand dazu auch keine Veranlassung –, sondern versprach vielmehr, sich sofort auf den Weg zu machen. Breit grinsend beendete Lucius das Gespräch und stellte sich vor, wie der Doktor in den Porsche stieg (den er natürlich von Lucius bekommen hatte) und die schwarz glänzende Tasche auf dem Beifahrersitz abstellte. Er streckte sich und musterte seinen Körper, der so dünn war wie eh und je. Kein Wunder, hatte er doch jahrelang bloß alle zwei Tage eine Kleinigkeit gegessen. Deutlich weniger erfreut war er darüber, dass die Haut an seinem Bauch seit der letzten OP voller scheckiger, graubrauner Stellen war. Bald würde er eine weitere Operation brauchen. Gott sei Dank war sein Gesicht noch nicht betroffen. Aber da unten, rund um seine »Nüsschen«, wie sein Daddy sie genannt hatte (»Oh ja, steck sie mit rein, nimm auch meine Nüsschen in den Mund«), sah es ziemlich übel aus. Er wunderte sich, dass die Jungs bei diesem Anblick nicht zu schreien anfingen.

Apropos schreiende Jungs: Ein diffuser Krach bohrte sich unerbittlich den Weg in sein Bewusstsein und sabotierte seinen wundervollen Rausch. Zwei seiner Gäste waren in einen Streit geraten, der offenbar in Tränen zu enden drohte.

»He, Jonah, was ist denn los?«, rief Lucius mit seiner hohen, piepsigen Stimme in Richtung des Erkerfensters.

»Nichts«, schmollte Jonah, der noch relativ neu dabei war.

Lucius warf einen Blick auf die Disney-Wanduhr. Es wurde allmählich spät.

Sie hatten einen tollen Nachmittag auf seiner Ranch verbracht, die vielen kunstvollen Gartenstatuen von Kindern in den unterschiedlichsten Posen bewundert, seinen Streichelzoo besucht und waren mit seinem Zug gefahren, der von der kleinen Dampflok Betsy – benannt nach Lucius’ Mutter – gezogen wurde. Sie hatten sich auf dem Riesenrad, dem Karussell, der Seilrutsche, dem Kraken, der Achterbahn sowie beim Autoscooter vergnügt und waren schließlich noch eine gute Stunde in der Spielhalle gewesen, wo sie an den einarmigen Banditen und Videospielautomaten gezockt hatten.

Die Disney-Uhr zeigte kurz vor elf, und seit sie von ihrem Ausflug zurück waren, war einiges an Alkohol geflossen. Nicht wahnsinnig viel. Aber doch genug Jesussaft und Heiliger Geist, um die Party in Schwung zu bringen. Oh ja, sie hatten viel Spaß gehabt. Aber wenn es so spät wurde, konnten sich die Gemüter schon mal erhitzen.

Vor allem wenn die Gäste im Schnitt zwölf Jahre alt waren.

Der Kaiser würde sich bald entscheiden müssen. Versonnen betrachtete er den Haarschopf des Jungen neben sich auf dem Bett: Jerry. Und auf der anderen Seite: Connor. Connor war seit ein paar Jahren sein »besonderer« Freund. Derjenige, der über Nacht bleiben durfte, wenn die anderen Gäste den Flur hinuntergescheucht wurden, um anschließend von ihren Eltern eingesammelt oder von Marcus und Jay in Lucius’ maßgefertigtem Humvee zurück zu ihren Familien nach L. A. kutschiert zu werden. Connor war wunderschön, aber inzwischen fast vierzehn. Er wurde allmählich ein wenig … haarig. Seine Stimme wurde tiefer. Und, es ließ sich nicht mehr leugnen, er hatte ein paar Pfunde zugelegt. Wohl nicht zuletzt aufgrund der vielen Kekstüten und Eiscremebecher, die sie nachts beim Filmeschauen leerten – so lange, bis die Milch ihre Wirkung entfaltet hatte und Lucius endlich einschlafen konnte. Außerdem bekam Connor in jüngster Zeit immer öfter Wut- und Trotzanfälle. Die Teenagerzeit! Sie ist bestimmt hart, dachte Lucius. (Er hatte sie nie erlebt. Mit zwölf Jahren war er auf Tournee gegangen: Holiday Inns, Soundchecks, Betonarenen, die Reisen im Nightliner, die Flugzeugmahlzeiten und Interviews. Sein Vater. Immer wieder sein Vater. Dem er es einfach nicht recht machen konnte. Der ihn maßregelte, weil er einen Ton nicht richtig traf. Einen Tanzschritt vermasselt hatte. Nicht gut genug geblasen hatte. Der immer etwas zu beanstanden hatte. Dessen Gürtelschnalle zischend durch das schummrige Licht eines Hotelzimmers sauste.)

Jerry dagegen war noch nicht mal zwölf. Das perfekte Alter. Der Junge war so süß und unschuldig. Nicht zu unschuldig. Die ideale Kombination. Ja, Lucius hatte sich entschieden. Heute Nacht war Jerry an der Reihe. Das Herz will, was es will.

Lucius tippte eine der Schnellwahltasten des Telefons, und als er Marcus in der Leitung hatte, flüsterte er das Codewort: »Schnabeltier, Jerry«.

»Entschuldigt mich, ich muss mal kurz für kleine Kaiser«, sagte Lucius, rutschte vom Bett und verschwand in dem schmalen Korridor, der das »Entertainment-Schlafzimmer« mit seinem persönlichen Schlafzimmer verband. Mit sechs mal viereinhalb Metern war es deutlich kleiner als das riesige Zimmer, das er gerade verlassen hatte und das von den Proportionen her den großen Salons im Schloss von Versailles Konkurrenz machte. Er ging in das kleine Bad des Schlafzimmers und durchwühlte die Döschen mit Pillen und Tabletten in seinem Medizinschrank: Neben dem harten Zeug, das er von Doktor Ali bekam – Percodan, Demerol und Dilaudid –, schmiss sich Lucius regelmäßig eine verblüffende Menge unterschiedlichster Stimmungsstabilisierer ein. Abgesehen von Xanax, Klonopin, Ativan, Serax und Liberium hatte Ali an ihm auch schon mit Betablockern wie Inderal und Tenormin sowie exotischeren Antidepressiva wie Norpramin, Elavil, Sinequan und Desyrel experimentiert. Die Pillen, manchmal Dutzende, wurden Lucius jeden Morgen in einem Champagnerkelch serviert, und er spülte sie mit einem großen Glas Orangensaft herunter. Sie ließen die Stimmen in seinem Kopf verstummen. Diese Stimmen, die manchmal seltsame Dinge zu ihm sagten.

Um die Zeit bis zur Ankunft von Doktor Ali zu überbrücken, schob sich Lucius eine Valium in den Mund, die er zerbiss, bevor er sich auf die Toilette setzte, wo er an sich herumspielte und dabei in der Bibel schmökerte.

Das Passwort »Schnabeltier, Jerry« sorgte dafür, dass Folgendes passierte: Marcus und Jay würden die Kids im Entertainment-Schlafzimmer darüber informieren, dass die Party vorbei war, sie aber alle bald wiederkommen dürften. Die Antwort auf gelegentliche Fragen nach Lucius’ Verbleib lautete gewöhnlich, dass er sich um wichtige Geschäfte kümmern musste. Die Kinder würden zu den wartenden Autos geführt werden. Alle außer Jerry, den man beiseitenehmen und voller Enthusiasmus fragen würde, ober er bei Lucius übernachten wolle. Der würde sich nämlich riesig darüber freuen. Daraufhin gab man den Eltern des Jungen Bescheid. Diese Einladung hatte noch niemand ausgeschlagen. Das passierte niemals. Es war das perfekte Arrangement – eines, das dafür sorgte, dass Lucius von etwas verschont blieb, das ihm zutiefst zuwider war: Konfrontation. Er hasste Konfrontation mehr als alles andere. Alles sollte so schön wie irgend möglich sein.

Immerzu von Schönheit umgeben zu sein, hatte allerdings seinen Preis. Narnia in Schuss zu halten und dafür zu sorgen, dass es Lucius’ Ansprüchen genügte, war ziemlich personalintensiv. Die Ranch beschäftigte dreißig Gärtner sowie eine vierzehnköpfige Truppe, die sich an sieben Tagen die Woche um den Vergnügungspark kümmerte, schließlich konnte Lucius jederzeit das spontane Bedürfnis nach einem Karussellbesuch verspüren. Außerdem acht Sicherheitsleute, darunter auch Marcus und Jay, seine Prätorianer-Garde. Im 1200 Quadratmeter großen Hauptgebäude gab es neben einem Team von vier Köchen, die im Schichtbetrieb arbeiteten, noch seinen Butler Teddy und vier festangestellte Reinigungskräfte. Nicht zu vergessen seine Fahrer.

Ein Personalstab dieser Größe war selbst unter idealen Bedingungen nicht gerade billig. Und aufgrund von Lucius’ Vorstellung davon, was »ideale Bedingungen« waren, kamen zu den Gehältern der Angestellten noch regelmäßig beträchtliche »Dankeschön«-Zahlungen hinzu. Diese Summen hielten seine Rechtsanwälte (die ihn ebenfalls ein hübsches Sümmchen kosteten) für notwendig, um bei den Mitarbeitern für Harmonie, Zufriedenheit und Loyalität zu sorgen. Vor allem aber für deren Verschwiegenheit, was sämtliche Geschehnisse auf Narnia betraf. Wenn man diesen ganzen Schnickschnack zusammenzählte, wurde schnell ersichtlich, warum Lucius etwas mehr als zwei Millionen Dollar im Monat ausgab. Eine Zahl, die ihm zwar geläufig war, aber ungefähr so viel sagte wie eine Konversation über Politik oder die Kunst der Renaissance. Er wollte einfach nur, was immer er wollte und wann immer er es wollte. Doch selbst Lucius war sich halbwegs bewusst, dass der von ihm bevorzugte Lebensstil irgendwie damit zu tun hatte, dass er die Comeback-Shows absolvieren musste, die er so hasste. Und was für einen Lebensstil pflegte einer der meistgekauften Albumkünstler aller Zeiten? Ein Mann, der mit fünfzehn Grammys immer noch einen einsamen Rekord hielt? Ein Mann, dessen Reichtum jenseits aller Vorstellungskraft lag? Dessen Schlaflosigkeit zur Folge hatte, dass er das Bett erst am späten Nachmittag verließ, dass er seinen Pyjama kaum noch auszog, die ganze Nacht hindurch Filme schaute, etwas Eiscreme aß und niemals die Ranch verließ? Das alles zusammengenommen führte dazu, dass sein Lebensstil aus der Distanz für den unbeteiligten Beobachter eher nach einer klinischen Studie über eine fortgeschrittene Depression aussah.

Als der Alarm ertönte und das rote Licht über dem Waschbecken aufblinkte, unterbrach Lucius seine Lektüre der Offenbarung des Johannes (»Doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben; und sie werden in weißen Gewändern neben mir hergehen, denn sie sind würdig.«). In den Korridoren zu seinen Privatgemächern befanden sich Sensoren im Boden, die ihm nahende Besucher bereits ankündigten, wenn diese noch fünfzig Meter entfernt waren. Selbst in schnellem Tempo brauchte man dafür eine Minute. Und eine Minute reichte völlig aus, um … ihr versteht schon …

Lucius blätterte noch ein wenig in der Bibel und sinnierte dabei über die Farbe Weiß. Weiß, das könnte bei den Shows wunderschön aussehen. Alle – die Backgroundsänger, die Musiker – würden in weißen Kleidern neben ihm hergehen, denn sie waren würdig. In der Offenbarung standen auch Dinge, die Lucius Angst machten (»Den Verzagten aber und Ungläubigen, den Greulichen und Totschlägern und Huren und Zauberern und Abgöttischen und allen Lügnern, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennet«), aber das hier, das wäre sicher … wunderschön. Weiß. Sein Lieblingswort. Er würde gleich morgen früh mit Lance darüber sprechen. Lance Schitzbaul. Sein Manager. Der Mann, der sich sämtlicher Konfrontationen annahm, denen Lucius in seinem Leben aus dem Weg ging.

Er gönnte sich einen kurzen Augenblick der Kontemplation – so ziemlich das Einzige, was er dieser Tage auf der Toilette überhaupt noch machte, da die tägliche Riesendosis an Aufputsch- und Beruhigungsmitteln sein Verdauungssystem fast vollständig schachmatt gesetzt hatte. Dann stand er auf und betrachtete sich im Spiegel. Die Haut um die Ohren, war die etwa gerötet? Löste sie sich vielleicht ab und entblößte blasses Rosa unter dem tiefen Braun?

Lucius hatte – das bekam er schon seit Kindheitstagen zu hören – den Gang eines Schwarzen. Er tanzte wie ein Schwarzer. Er sang wie ein Schwarzer. Unglücklicherweise und zu seiner unendlichen Frustration war er von Geburt an weiß. In den letzten zwanzig Jahren hatte er eine Reihe kostspieliger, gewagter und – in einigen Fällen – überaus unbedachter Operationen über sich ergehen lassen, um diesen Zustand zu korrigieren. Er hatte mit Farbstoffen und Injektionen experimentiert. Mit Pigmentierungsmitteln, Cremes und Elixieren. Vor zehn Jahren war er nach Japan gereist, um sich einer chirurgischen Prozedur zu unterziehen, die dazu geführt hatte, dass er wie ein mit brauner Farbe bekleckertes Hiroshima-Opfer aussah und für sechs Monate das Haus nicht verlassen konnte. So gut wie momentan hatte Lucius noch nie ausgesehen: nämlich wie ein Weißer, der monatelang abwechselnd auf der Sonnenbank und bei vierzig Grad (ihm war immerzu kalt, deshalb liebte er die Hitze) ungeschützt in der Sonne gelegen hatte. Was im Grunde natürlich völlig bescheuert war. In Lucius’ Augen war der Film Soul Man eine sehr viel größere Tragödie als jedes noch so tragische Werk aus Shakespeares Feder.

Es klopfte leise an der Schlafzimmertür. Auf Zehenspitzen verließ Lucius das Bad und öffnete. Vor ihm stand der kleine Jerry. Bekleidet mit einem Gästepyjama – natürlich einer von Disney, die Lucius gleich kistenweise gekauft hatte – und einer Zahnbürste in der Hand. »Jerry!«, rief Lucius. »Willst du bei mir übernachten? Sollen wir uns einen Film ansehen?«

»Ja!«, jubelte Jerry. »Können wir dabei Eiscreme essen?«

»Na klar doch! Siehst du …« Lucius deutete in Richtung des Betts, wo auf dem Nachttisch bereits ein Becher Karamelleis wartete, in dem zwei Löffel steckten. Das Standbild auf dem riesigen Flatscreen kündigte die Vorabkopie eines Films an, für den Jerry wohl eigentlich schon zu alt war, der aber genau Lucius’ Geschmack traf: Die Schlümpfe – das verlorene Dorf. »Mach es dir schon mal bequem. Ich bin gleich zurück.«

Lucius verschwand durch den Flur in das Entertainment-Schlafzimmer, das vom Personal bereits aufgeräumt worden war, und setzte sich ans Fenster. Kaum hatte er Platz genommen, kündigte der Alarm einen Besucher an. Kurz darauf klopfte es an der Tür.

»Herein«, rief Lucius.

»Einen guten Abend«, sagte Doktor Ali förmlich wie immer und trat ins Zimmer. Der Doktor war Perser, Mitte sechzig und trug einen dichten schwarzen Vollbart mit einem gepflegten Schnäuzer. Er hatte seine Heimat verlassen, als der Schah 1979 aus dem Land gejagt wurde und die Mullahs die Macht im Iran übernahmen.

»Hi!«, sagte Lucius.

»Möchtest du deine Milch jetzt schon trinken?«

»Nein, noch nicht. Ich möchte erst noch ein Bonbon haben!« Lucius strahlte vor lauter Vorfreude wie ein Zehnjähriger.

»Hmm.« Der Doktor zögerte. Als Arzt kannte er die Risiken. Hinter dem Codewort »Bonbon« verbarg sich im Grunde ein pharmazeutischer Luxus-Speedball: eine Mischung aus Morphium und Metamphetamin. Lucius hatte heute bereits zwei Injektionen bekommen. »Milch« war ein Medikament, das Lucius jede Nacht zum Einschlafen einnahm und mit dem ebenfalls nicht zu spaßen war: Propofol, das gewöhnlich zur Sedierung bei chirurgischen Eingriffen eingesetzt wurde. Doktor Ali hatte begründete Bedenken, Lucius im fliegenden Wechsel Speedballs und ein Narkosemittel zu spritzen. Doch der eigentliche Grund für sein Zaudern waren die Zumutungen, die sich daraus für ihn ergaben. Immerhin war es bereits nach 23 Uhr, und wenn er ihm um diese Zeit ein Bonbon verabreichte, würde das Du Pre noch ewig wachhalten. Vermutlich würde sich der Star im »Strampelzimmer« – wie das Personal das private Schlafzimmer des Stars hinter vorgehaltener Hand nannte – austoben, um Ali schließlich gegen drei Uhr morgens wieder herbeizuzitieren, damit der ihm seine Milch verabreichte. Das war für den guten Doktor besonders ärgerlich, da zu Hause eine zweiundzwanzigjährige Gespielin auf ihn wartete. Eine absolut hinreißende, aber ausgesprochen einfältige Du-Pre-Verehrerin. Sie war ihm letzte Woche in einem Club in Hollywood vorgestellt worden. Zugegeben: Der Job hatte unbestrittene Vorteile.

»Hmm?«, fragte Lucius. »Was heißt hier ›hmm‹?« Nun klang er gar nicht mehr wie ein begeisterter Zehnjähriger. Eher wie Joel Silver mit einem Mordskater.

»Gar nichts«, antwortete Ali, schlagartig ein joviales Lächeln im Gesicht. Immerhin war Lucius Du Pre sein Klient. Ali fand es hilfreich, anstelle von »Patient« in Kategorien wie »Kunde« oder »Klient« zu denken. Und Du Pre war sein einziger Klient. Einer, der ihm für seine Dienste eine Million Dollar im Jahr zahlte. Der ihm ein Haus mietete, einen Porsche vor die Tür stellte und dafür sorgte, dass er in den Genuss wunderschöner Mädchen und all der anderen Annehmlichkeiten kam, die es mit sich brachte, wenn man der Leibarzt eines der berühmtesten Menschen der Welt war. »Dann kann’s ja weitergehen.« Lucius hatte sich bereits den Ärmel hochgekrempelt.

Es erforderte nur ein paar Tupfer mit dem Wattestäbchen, die zwei kleinen braunen Fläschchen, die Aderpresse und die Spritze, dann Alis übliche Warnung – »Das pikst jetzt ganz kurz« –, und schon hieß es: »Ohhhhhhhh. Oh ja. Gott im Himmel. Küss mich, süßer Christus.«

Mit einer abweisenden Handbewegung entließ Lucius Doktor Ali, um sich dann zu erheben und in seinen riesigen Gemächern umherzuwandern. Lächelnd strich er dabei mit der Hand über Lampen, Bücher und Tapeten. Alles fühlte sich wunderschön an. Weiß, dachte Lucius. Sie sollen mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind würdig.

Als er das kleine Schlafzimmer erreichte, machte er sich nicht einmal mehr die Mühe, seine wachsende Erektion zu verstecken. Bereits halb steif, holte er ihn beim Betreten hervor und legte selbst Hand an. In das blaue Licht des Trickfilms getaucht und die mit Eiscreme verschmierten Lippen weit geöffnet, saß Jerry im Disney-Pyjama auf dem Bett und starrte ihn mit großen Augen an.

»Ich hoffe, du hast mir ein Plätzchen warm gehalten«, sagte Lucius kichernd.

3

»Ich hasse ihn«, kreischte Connor Murphy und trampelte mit dem Fuß gegen den Fahrersitz.

»He!«, brüllte sein Vater. Mit lautem Schniefen zog Glen das Kokain durch die Nase bis in die brennende Kehle und konzentrierte sich dann wieder auf die Kurven des Sunset Boulevard, während sich der Mercedes durch die Hügel von Brentwood schlängelte. Es war schon spät, und irgendwie musste er auf der zweistündigen Fahrt von Echo Park nach Malibu und zurück schließlich die Augen offen halten. »Pass gefälligst auf den Scheißsitz auf!« Er strich sich die üppige, graublonde Mähne aus dem Gesicht und schob den Ärmel seiner Motorradjacke über das keltische Kreuz auf seinem Unterarm. Mit Anfang vierzig kleidete sich Glen immer noch wie ein Rockstar. Oder vielmehr wie Kiefer Sutherland zu Zeiten von The Lost Boys.

»Er ist ein mieser Wichser!«, zeterte Connor weiter. »Dieser scheiß Jerry. Es heißt nur noch ›Jerry hier und Jerry da‹.« Die Wunde war noch frisch: gemeinsam mit den anderen aus dem Schlafzimmer gescheucht zu werden und dann festzustellen, dass Jerry nicht bei ihnen war, dass Jay diesen blöden Arsch schon im Flur zur Seite genommen hatte, dass Jerry die goldene Eintrittskarte bekommen hatte, die bis eben noch Connors ganz persönliche Einladung in die Schokoladenfabrik gewesen war.

»Jetzt beruhig dich, Schatz«, sagte Connors Mutter Bridget und bemühte sich dabei zu lächeln, als sie sich zu ihrem Sohn umdrehte. Dass ihr das nicht gerade leichtfiel, lag zum einen am Botox, zum anderen an der dicken Line von Glens hammerhartem Kokain, an dem sie sich bedient hatte, bevor sie von zu Hause losgefahren waren. Bridget, die dieses Jahr vierzig wurde, stellte deutlich mehr Dekolleté zur Schau, als man das gewöhnlich bei einer nächtlichen Autofahrt quer durch die Stadt für nötig erachten würde. Aber der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier. Als Bridget vor fünfzehn bis zwanzig Jahren nachts durch L. A. gegondelt war, dann sicher nicht, um ihr Kind abzuholen.

Bridget und Glen steckten in der Klemme: Nur allzu gerne hätten sie ihrem Sohn gezeigt, dass sie sehr wohl verstanden, wie schmerzhaft es für ihn sein musste, von einem geliebten Menschen kaltblütig abserviert zu werden. Dass ihre Integrität, was das betraf, gründlich kompromittiert war, erkannten sie sogar trotz ihres heftigen emotionalen Handicaps durch das Kokain – schließlich hatten sie einem fünfzigjährigen Pädophilen monatelang erlaubt, an ihrem Sohn herumzuspielen. Immerhin, das Ende war absehbar. Bridget streckte den Arm nach hinten und tätschelte ihrem Sohn das Bein. »Es ist bald vorbei, Connor. Wir haben ihn. Jetzt haben wir ihn.«

»Und ob wir das Schwein haben«, sagte Glen.

Das Leben der Murphys folgte einem Kurs, den fast jeder in Lucius Du Pres innerem Zirkel kannte. Sie waren eine arme Familie, Bridgets und Glens Werdegang geradezu archetypisch für Los Angeles: Sie war 1996 im Alter von neunzehn Jahren dem Bus aus Toledo entstiegen. Statt wie erhofft zum Film ging sie schon bald auf den Strich, um schließlich als Kellnerin zu jobben, als ihr Aussehen nicht mehr genügend Freier anzog. Er hatte ebenfalls Schauspieler werden wollen und war stattdessen als Agent gescheitert, bevor er zum Kokaindealer wurde. Irgendwo auf halber Strecke war Bridget schwanger geworden. Ihren Sohn hatte sie zur Welt gebracht, kurz nachdem George W. auf dem Deck irgendeines Flugzeugträgers vor einem Banner mit der Aufschrift »Mission Accomplished« posierte. Connor war ein wunderschöner Junge. Jeder sagte das. Also hatten sie ihm einen Agenten besorgt, aber wie vor ihm schon seine Eltern konnte auch er keine einzige Rolle ergattern. Bis er vor vier Jahren, kurz vor seinem zehnten Geburtstag, doch noch ein Engagement erhielt, als Statist im Video zu Lucius Du Pres Weihnachtssingle »Love All The Children«. Ein Songtitel, der bei Eingeweihten für unsagbare Heiterkeit sorgte. Das Unaussprechliche an die große Glocke zu hängen, traf es nicht annähernd. Die Glocke aus der Hose zu hängen und vor aller Augen damit zu bimmeln, kam der Sache schon näher.

Beim Dreh lernten Connor und seine Eltern dann Lucius persönlich kennen. Und Lucius war hingerissen von Connor. Er lud die Familie mehrfach nach Narnia ein. Nach einer gewissen Zeit, Connor war inzwischen zwölf, besuchte der Junge die Ranch auch alleine. Etwa ein Jahr später fand Bridget unter dem Bett ihres Sohnes eine blutbefleckte Unterhose. Ihr erster Gedanke war, sofort zur Polizei zu gehen. Aber ein Freund von Glen, ein Anwalt namens Art, hatte einen besseren Vorschlag. Einen Weg, um es Du Pre im viel größeren Maßstab heimzuzahlen. Als typische Kinder ihrer Stadt fragten sich Glen und Bridget: Was wollen wir erreichen? Welches Druckmittel haben wir? Sie spielten auf Zeit und genossen eine Weile die Früchte von Du Pres Gunst: die beglichenen Kreditkartenschulden, den Mercedes, in dem sie gerade saßen, großzügige Geschenke an Geburtstagen und zu Weihnachten. Und mit der Zeit entwickelten sie einen Plan. In einem Laden im Valley investierte Glen die letzten Dollars in eine Kamera, die sich in einer Baseballkappe verstecken ließ. Das Ding war so gut wie unsichtbar.

»Jawohl«, sagte Glen und trat aufs Gas. Als die Ampel an der Kreuzung zwischen Beverly Hills und West Hollywood umsprang, erinnerte er sich, wie dem alten Lance Schitzbaul am Tag zuvor im Meeting die Gesichtszüge entglitten waren. Wie diesem arroganten, selbstherrlichen jüdischen Drecksack die Kinnlade runtergefallen war und ihm endlich mal die Worte fehlten. »Der Arsch ist so was von gefickt.«

Nach einem kurzen Moment dämmerte ihm, dass er sich angesichts der jüngsten Erfahrungen seines Sohnes vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt hatte.

4

Wir begeben uns aus der kühlen, klimatisierten Luft einer Limousine in die kühle, klimatisierte Luft des Learjets und dann – nur unterbrochen von einem kurzen Spaziergang durch den VIP-Terminal des Flughafens von L. A. – in die kühle, klimatisierte Luft einer weiteren Limousine, die mich zur Unigram-Zentrale in West Hollywood kutschiert. Da ich auf dem Flug hierher gute fünf oder sechs Stunden geschlafen, mich geduscht und umgezogen habe, verschwende ich keine Zeit darauf, erst noch zu meiner Wohnung zu fahren. In La Cienega stecken wir im Verkehr fest, und ich schalte den Fernseher im Fond der Nobelkarosse an. CNN zeigt Bilder einer leeren Rasenfläche und von leeren Tribünen im kalten, regnerischen Washington. Die Vorbereitungen laufen. »Wir sind jetzt nur noch Augenblicke von etwas entfernt«, sagt die CNN-Tante, »das viele Leute nie für möglich gehalten hätten. Ein Ereignis, zu dem es niemals kommen würde …«

Die Amtseinführung von The Donald.

Ist das nicht fast zu schön, um wahr zu sein? Der größte Knaller überhaupt? Jetzt mal ehrlich: Noch vor einem Jahr hätten sich die meisten Menschen nicht träumen lassen, er könnte – geschweige denn er würde – es schaffen. »Was, wenn er die Vorwahlen gewinnt?«, wollte ich von meinen liberalen amerikanischen Freunden wissen, nachdem er den großen Auftritt auf der Rolltreppe hingelegt und die scheiß Bohnenfresser allesamt als Vergewaltiger und Straßenräuber beschimpft hatte. »Ach, Steven«, sagten sie und lachten. »Du verstehst die amerikanische Politik nicht. Die Republikaner werden ihn niemals zum Kandidaten machen, denn a) wird das republikanische Establishment dies im Leben nicht zulassen, b) steht der Mond im Uranus und c) wird es einfach nicht passieren.«

Von wegen. Ihr habt es zweifellos mitbekommen: Nachdem er mit seinen Siegheilsversprechen ein paar Monate lang durch Arenen voller geifernder Proleten getourt war, wurde The Donald tatsächlich nominiert. »Was, wenn er das Rennen am Ende gewinnt?«, fragte ich diese Idioten, mit denen man sich in der Unterhaltungsindustrie abgeben muss. »Ach, Steven«, sagten sie wieder und lachten, »du verstehst das nicht. Das kommt schon rein zahlenmäßig nicht hin. Schon aufgrund der a) hispanischen Wählerstimmen, b) Wahlmänner und c) vielen Latinoschwuchteln im beschissenen Miami ist es schlicht unmöglich, dass er bla bla bla …«

Und wisst ihr was? Inzwischen ist diesen Pennern das Lachen vergangen.

Das republikanische Establishment? Die Wahlmänner? Die farbige Wählerschaft? Wie sich herausstellte, haben alle einen feuchten Hundefurz auf dieses blöde Geschwätz gegeben. Mehr als ein paar halbgare Lippenbekenntnisse hatte es dafür nicht gebraucht. Dabei musste ich an meine Zeit in der Musikindustrie denken, als wir den übelsten Euro-Dance-Schund rausbrachten, den man sich überhaupt vorstellen kann. Es gab immer einen Moment, in dem man sich sagte: »Einen Augenblick. Das geht echt zu weit. Selbst die Hirnis auf den ganz billigen Plätzen werden uns diesen Scheiß nicht abkaufen.« Und am Ende waren wir die Kings, weil dieser Müll monatelang die ersten Plätze in den Charts belegte. Deshalb drehen diese Liberalen alle so am Rad. Der Venga-Bus ist im Anmarsch? Sagen wir’s mal so, ihr Warmduscher: Die Vengaboys werden die nächsten acht Jahre die Nummer eins sein, ob es euch schöngeistigen Belle-and-Sebastian-Fans jetzt gefällt oder nicht.

»Nehmt das, ihr Wichser!«, schleudere ich dem Bildschirm begeistert entgegen. »MAGA!«

»Wie bitte, Mr. Stelfox?«, fragt Mike, der mich jedes Mal fährt, wenn ich in L. A. bin, und dreht sich zu mir um.

»Die Amtseinführung«, antworte ich und zeige auf den Fernseher. »Euer neuer Präsident.« Mike ist schwarz, Mitte dreißig, kahlrasiert, athletisch gebaut, und mir wird gerade bewusst, dass unser Gespräch auf eine Meinungsverschiedenheit hinauslaufen könnte. Was mich allerdings nicht groß stören würde. Schließlich kann es nicht schaden, vor dem Treffen mit Trellick das Blut noch ein wenig in Wallung zu bringen und die Sinne zu schärfen.

»Richtig, Sir«, sagt Mike. Er schüttelt langsam den Kopf und enthüllt beim Lächeln einen Mund voller strahlend weißer Krokodilzähne. »Was für ein Tag. Unter uns gesagt, ist das hier in der Gegend keine besonders populäre Meinung …« Er deutet durch das Fenster auf die Fast-Food-Läden, Parkplätze, Palmwedel, Sonnenstudios und den stehenden Verkehr Südkaliforniens. »Aber ich habe den Mann gewählt.«

»Großartig«, sage ich. Und frage ihn dann mit aufrichtiger Neugierde: »Warum?«

»Ach, wissen Sie …«, antwortet er und zögert kurz, um energisch auf die Hupe zu drücken, als der Wagen vor uns nicht losfährt, obwohl die Ampel Grün anzeigt. »… wir haben uns lange genug herumschubsen lassen.«

Genial. Mike verdient vielleicht maximal fünfzig Riesen im Jahr. Das ist ungefähr so, als stündet ihr 1943 oder ’44 in euren gestreiften Pyjamas, höchstens noch vierzig Kilo schwer, im Gedränge vor den Schloten von Treblinka, Sobibor oder Bergen-Belsen und müsstet mit ansehen, wie die eigenen Kinder als Asche in den Himmel hinauffliegen. Und statt für mehr Suppe oder etwas völlig Verrücktes wie etwa die Abschaffung der Konzentrationslager zu stimmen, setzt ihr euch dafür ein, die Produktion von Zyklon B anzukurbeln. Als ob ihr am Umsatz dieses Zeugs beteiligt wärt. Ihr stimmt für mehr Wachen und für kürzere Durchlaufzeiten in den beschissenen Duschen.

Wollt ihr wissen, wie das passieren konnte? Zwei immer populärer werdende Ansichten sind miteinander kollidiert. »Jeder hält sich für einen Macher-Typ« traf auf die »irrationale Angst vor Sandnegern« – und wumms, da wären wir. Verdammt, das ist echt nicht zu toppen.

»Amen«, sage ich und proste dem geisteskranken Bimbo mit meinem Evian zu.