6,99 €

Mehr erfahren.

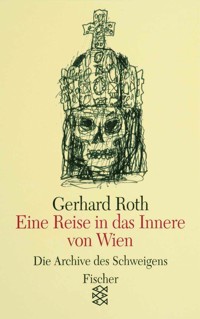

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Gerhard Roths bewegender Bericht vom Leben des Walter Berger – Band 6 des Zyklus »Die Archive des Schweigens« – erzählt von den Katastrophen des 20. Jahrhunderts am Beispiel eines konkreten Schicksals: Walter Berger wächst in der Wiener Leopoldstadt auf und fühlt sich eher als Österreicher denn als Jude. Aber bereits in den frühen dreißiger Jahren machen sich antisemitische Ressentiments in der Stadt bemerkbar, und mit Sorge beobachtet Berger den unheilvollen Aufstieg der Nationalsozialisten im benachbarten Deutschen Reich. 1938, nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich, emigriert er als Achtzehnjähriger nach London, tritt in England in die tschechische Exilarmee ein und nimmt an der Befreiung Deutschlands teil. Als er nach Kriegsende in die Slowakei gelangt, muss er feststellen, dass sein Vater und mehrere andere Familienmitglieder von den Nazis ermordet wurden. Nach Zwischenstationen in anderen Ländern kehrt Berger schließlich 1962 nach Wien zurück. Er findet kaum noch Spuren der einst blühenden jüdisch-österreichischen Kultur, die die Stadt so wesentlich mitgeprägt hatte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 153

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Gerhard Roth

Die Geschichte der Dunkelheit

Ein Bericht

Über dieses Buch

Gerhard Roths bewegender Bericht vom Leben des Walter Berger – Band 6 des Zyklus »Die Archive des Schweigens« – erzählt von den Katastrophen des 20. Jahrhunderts am Beispiel eines konkreten Schicksals: Walter Berger wächst in der Wiener Leopoldstadt auf und fühlt sich eher als Österreicher denn als Jude. Aber bereits in den frühen dreißiger Jahren machen sich antisemitische Ressentiments in der Stadt bemerkbar, und mit Sorge beobachtet Berger den unheilvollen Aufstieg der Nationalsozialisten im benachbarten Deutschen Reich. 1938, nach dem Einmarsch der deutschen Truppen nach Österreich, emigriert er als Achtzehnjähriger nach London, tritt in England in die tschechische Exilarmee ein und nimmt an der Befreiung Deutschlands teil. Als er nach Kriegsende in die Slowakei gelangt, muss er feststellen, dass sein Vater und mehrere andere Familienmitglieder von den Nazis ermordet wurden. Nach Zwischenstationen in anderen Ländern kehrt Berger schließlich 1962 nach Wien zurück. Er findet kaum noch Spuren der einst blühenden jüdisch-österreichischen Kultur, die die Stadt so wesentlich mitgeprägt hatte.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books 2016

© 1991 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Buchholz / Hinsch / Hensinger

Coverabbildung: Peter Pongratz

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490329-3

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

I

II

Erster Bericht

Zweiter Bericht

Dritter Bericht

Vierter Bericht

Fünfter Bericht

Sechster Bericht

Siebenter Bericht

Achter Bericht

Neunter Bericht

Zehnter Bericht

Elfter Bericht

Zwölfter Bericht

III

I

Nach zehn Jahren, die ich auf dem Land verbracht hatte, bezog ich die Wohnung meines ehemaligen Studienkollegen Ascher in Wien, während Ascher in meinem Haus an der jugoslawischen Grenze Selbstmord beging.

Ich habe mein Medizinstudium nach sechs Semestern abgebrochen, um Schriftsteller zu werden. Ascher wurde Arzt, zuerst in Wien, dann im Landeskrankenhaus Graz. Ab und zu erhielt ich einen Brief, in dem er zu meinen Büchern Stellung nahm. Jedesmal, wenn wir uns trafen, sprach er über Österreich, an dem er litt, das er aber auch liebte, wie kaum jemand, den ich vorher oder später kennenlernte. Und immer wollte er Auskünfte, Auskünfte über die politische Entwicklung, das Leben unter den Bauern – vor allem aber über die österreichische Geschichte, den »verdrängten Alptraum«, wie er sagte. Nie besuchte er mich in meinem Haus, weil er mich »nicht stören« wollte, in Wirklichkeit war er ein ausgeprägter Stadtmensch, der sich auf dem Land und in der Natur verloren fühlte.

»Wenn ich gezwungen wäre, als Landarzt zu leben, würde ich mich erschießen«, rief er öfters aus. Er erschoß sich auch mit einem Jagdgewehr, und ich machte mir Vorwürfe, daß ich seine Ankündigungen nicht ernstgenommen habe. Ascher war ein skrupulöser Mensch, ein Grübler und Zauderer. Um so absurder ist es, daß ausgerechnet ihm ein Kunstfehler unterlief. Noch bevor sein Fall in der Grazer »Kleinen Zeitung« breitgetreten wurde, rief er mich an und gestand mir sein Unglück, bei dem ein elfjähriger Bub ums Leben gekommen war. Er sagte, er habe einen Menschen ermordet. Wie man es auch drehe und wende, es sei Mord gewesen. Einige Wochen später machte er mir in einem Brief den Vorschlag, ich möge in seine freistehende Wiener Wohnung ziehen und ihm das Haus, das ich selbst nur gemietet hatte, für einige Zeit überlassen, da er seine Stelle im Landeskrankenhaus verloren habe. Ich hatte ohnedies vor, nach Wien, dem »Wasserkopf von Österreich«, wie die Hauptstadt in der Provinz heißt, zu gehen und stimmte sogleich zu.

In Wien fing ich an, Artikel zur Politik und Geschichte Österreichs für deutsche Zeitungen zu schreiben, woraus man mir später den Vorwurf des Landesverrates machte, als würde es in Österreich Zeitungen geben, für die man als freier Schriftsteller arbeiten kann, ohne unter die Armutsgrenze zu fallen. Von Anfang an hatte ich die Absicht, einen Roman über Österreich zu schreiben, über den offen daliegenden Wahnsinn der österreichischen Geschichte und den versteckten des österreichischen Alltags. Erst der Selbstmord Aschers brachte mich dazu, meine Arbeit aufzunehmen.

Aschers Wohnung befand sich in der Döblinger Hauptstraße. Mein erster Spaziergang führte mich in den Währinger Park, an dessen Rand ein aufgelassener jüdischer Friedhof liegt. Es war November und Laub fiel von den Bäumen, die sich zwischen den umgestürzten Grabsteinen erhoben. Im Gezweig hockte ein Krähenschwarm. Der Friedhof war von einer Mauer umgeben, die von einem Haus mit zugemauerten Fenstern ausging. Der Anblick brachte mich auf den Gedanken, als erstes den Lebenslauf eines österreichischen Juden zu beschreiben, der Wien 1938 verlassen hatte und nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen war. In Österreich denkt man, daß die Exilanten vergleichsweise glückliche Menschen gewesen sind, die es sich im Ausland gut gehen ließen. Selbstverständlich wollte man nach dem Krieg keinen von ihnen Wiedersehen. Die österreichischen Juden waren von der übrigen Bevölkerung 1938 nicht nur nach Strich und Faden ausgeplündert, sondern in ihrer Notlage (vor der Flucht ins Ausland, wenn sie ihnen überhaupt gelang) ausgenutzt und übers Ohr gehauen worden. Bestenfalls schacherte man ihnen ihr Eigentum ab, die Flüchtenden wußten, wie deren österreichische Geschäftspartner, daß ein Pappenstiel besser ist als nichts. Auch der Kärntner Landeshauptmann konnte ein Lied davon singen, denn der ihm vermachte Besitz, das Bärental, rührt von genauso dubiosen und gemeinen Machinationen her, wie viele Wohnungen im Zweiten Bezirk, in denen heute Wiener leben.

In meiner Freizeit suchte ich alle Plätze auf, an denen sich das Leben der Juden vor dem Einmarsch der Nazis abgespielt hatte, vor allem den Zweiten Bezirk, die Leopoldstadt. Ich ging gerne durch die Leopoldstadt, obwohl sie jetzt ein dumpfer Bezirk ist, ein trauriger, ein ausgestorben wirkender. Mehr als vier Jahre habe ich mich mit dem jüdischen Wien befaßt, mit den in der sogenannten Reichskristallnacht verbrannten Tempeln, den »verschwundenen« Kaffeehäusern und Geschäften und schließlich mit jenem Denken, das die Zerstörung des jüdischen Lebens in Österreich bewirkt hat. Als ich Karl Berger 1987 kennenlernte, war er 68 Jahre alt.

Seine Bekanntschaft war mir, nachdem ich vergeblich einen Remigranten gesucht hatte, von meiner Verlegerin vermittelt worden. Auf unser erstes Gespräch hin trafen wir uns regelmäßig, zumeist in seiner Wohnung, in der kleinen Küche schrieb ich in Notizbüchern mit, was er mir von seinem Leben erzählte. Ich gebe diese für das Lesen übersetzten Aufzeichnungen ohne große Änderungen wieder, weil ich glaube, daß Bergers Berichte so modellhaft sind, daß sich die Grenzen zwischen Dokument und Literatur in ihnen aufheben.

II

Erster Bericht

Mein Urgroßvater mütterlicherseits hieß Jakob Edelmarin. Er saß im hohen Alter zumeist auf einer Bank in einer Allee vor dem Augarten in Wien. Er war fein gekleidet, trug einen Kaftan aus Seide und einen eleganten schwarzen Hut. Ich erinnere mich besonders an seinen weißen Bart. Zumeist unterhielt er sich mit zufällig vorbeikommenden Bekannten. Ursprünglich besaß er in der Nähe von Sarajewo ein Gut und ein Wirtshaus, in dem die Soldaten der Garnison verkehrten. Eine seiner Töchter verliebte sich in einen Offizier, der nicht jüdischer Abstammung war, und als Jakob ihm die Erlaubnis verweigerte, seine Tochter zu heiraten, erschoß der Offizier seine Geliebte und dann sich selbst. Jakobs erste Frau war darüber so verzweifelt, daß sie sich in der Drina ertränkte. Er selbst wurde damals orthodox. Zeitlebens trug er die Kippa, die runde, flache Kopfbedeckung (auch unter dem Hut). Später gründete er in Wien, wohin er nach dem Tod der Tochter und dem Selbstmord seiner Frau gezogen war, ein Bethaus am Karmelitermarkt, das »Machsikei Hadas« (»Festhalten am Glauben«) hieß. Nachdem er ein kleines Antiquitätengeschäft aufgemacht hatte, heiratete er ein zweites Mal, und zwar die Witwe Käthe Bienenfeld, die zwei Söhne in die Ehe mitbrachte, Jacques und Joseph. Diese erlangten, nachdem sie nach Frankreich ausgewandert waren, eine zweifelhafte Berühmtheit in monarchistischen Kreisen Österreichs. Sie kauften den Schmuck des abgedankten und in Not geratenen Österreichischen Kaiserpaares Karl und Zita auf, waren aber nur bereit, den reinen Gold- und Edelsteinwert dafür zu bezahlen. (Jacques und Joseph waren keine gläubigen Juden.) Sie wurden später angeklagt, daß sie die Not des Kaiserpaares ausgenutzt hätten, gingen aber frei aus und wurden sehr reich. Innerhalb der Familie blieben sie allerdings geächtet, bis Adolf Hitler an die Macht kam. Dann erst versöhnten sich die Familienmitglieder. Besonders mein Großvater Simon Venetianer, der die einzige Tochter aus Jakobs zweiter Ehe, Dorothea Edelmann heiratete, wollte von Jacques und Joseph Bienenfeld nichts wissen. Er war österreichischer Monarchist. Seine Eltern besaßen etwas Wald und ein Sägewerk in der Slowakei. Vermutlich wäre mein Großvater dort geblieben, hätte ihn nicht ein betrunkener slowakischer Verwalter als Juden beschimpft und tätlich angegriffen. Simon setzte sich zur Wehr und tötete ihn. Daraufhin floh er nach Wien und weiter nach Budapest. (Er wechselte seinen Wohnsitz im Laufe seines Lebens ständig zwischen beiden Städten.) Nachdem Gras über die Sache gewachsen war, machte er in Wien am Franz Josefs-Kai eine Kistenfabrik auf. Später verkaufte er sie wieder, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Mein Großvater war ein gebildeter Mann, er sprach Lateinisch und Altgriechisch und schrieb unter dem Pseudonym Vineta für den »Pester Lloyd«, eine deutschsprachige Zeitung in Budapest. Außerdem hielt er Vorträge in der »Scholle«, wo auch Karl Kraus auftrat. Er war das schwarze Schaf in der Familie, trat aus der jüdischen Gemeinde aus und wurde Freidenker. Das Schriftstellerdasein war für ihn wenig profitabel. Er lebte vom Geld, das er durch den Verkauf der Fabrik erlangt hatte und von seiner Erbschaft. Als Mitglied des Vereins »verkühle dich täglich« schwamm er mehrmals im Winter über die Donau – er eiferte dem »mens sana in corpore sano« (ein gesunder Geist in einem gesunden Körper) der alten Römer nach. Gina Venetianer, meine Mutter, war das einzige Kind aus seiner Ehe mit Dorothea Edelmann. Simon war kein guter Vater. Er behandelte seine Tochter schlecht. Zur Strafe ließ er sie nicht selten auf Erbsen knien, einmal sogar als der österreichische Schriftsteller Franz Karl Ginzkey, mit dem er gerne Schach spielte und nächtelang diskutierte, auf Besuch in seine Wohnung kam. Simon hatte sich einen Sohn gewünscht und konnte nicht verwinden, daß es eine Tochter wurde. Er hat hingegen seine Frau Dorothea das ganze Leben lang verehrt, obwohl er sich von ihr scheiden ließ, nachdem er im Ersten Weltkrieg Kriegsanleihen für die Habsburgermonarchie gezeichnet und sogar sein Haus eingesetzt hatte. Da er alles verlor, konnte er seine Familie nicht mehr ernähren. Er blieb Dorothea aber bis zu seinem Tod freundschaftlich verbunden. Im Ersten Weltkrieg lernte er den k.u.k. Leutnant Adolf Berger, meinen späteren Vater, kennen und lud ihn zu sich nach Hause ein. Adolf Berger stammte aus einer Gegend der Tatra. Mikloš, in der Slowakei. Er war der jüngste einer nicht sehr wohlhabenden Familie von neun Brüdern und einer Schwester. Im Laufe der Zeit wurden ihre Mitglieder über die ganze Welt verstreut, nach Budapest. Wien und sogar Amerika. Mein Vater war Vertreter bei Bernhard-Altmann-Strickwaren und betreute den Wiener Raum. Er war tüchtig und korrekt, und man beneidete ihn um seine Stelle. Selbst in der Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, als die Arbeitslosigkeit am größten war, behielt er seinen Posten. Wie gut sein Ruf war, geht daraus hervor, daß Bernhard Altmann mir nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Schweiz zehn Pfund schickte, um die ich ihn gebeten hatte, als ich das Geld für die Erlangung der englischen Staatsbürgerschaft brauchte.

Adolf Berger heiratete meine Mutter Gina, als sie 18 Jahre alt war und hatte mit ihr außerdem eine Tochter Edith, Ditta genannt. Sie ist heute verwitwet und lebt in Marienbad.

Ich wurde am 27. Jänner 1919 in Wien geboren. Meine frühesten Erinnerungen sind bruchstückhaft und allgemeiner Natur.

Im Sommer fuhr ich mit meinen Eltern zu den Verwandten meines Vaters in die Slowakei. Dort lebten sogenannte »Landjuden« und betreuten kleine Bauernhöfe. In allen slowakischen Orten hat es damals jüdische Gemeinden gegeben. Man zog vor allem Hühner und Gänse; ich erinnere mich noch daran, wie man sie schoppte. Auch an die Sprachvielfalt erinnere ich mich: man hörte Deutsch, Slowakisch und Ungarisch. Die Juden waren zum Großteil frommer als jene in Wien. Sie besuchten regelmäßig den Tempel und hielten sich strenger an die Glaubensvorschriften. Mein Vater war nach dem Ersten Weltkrieg, als die Monarchie zerbrach, tschechoslowakischer Staatsbürger geworden und auch geblieben. Wir Kinder waren ebenfalls tschechoslowakische Staatsangehörige, wie übrigens viele Juden, die in Wien lebten.

Unsere Wohnung war klein. Sie bestand aus einem Zimmer, Kabinett, Vorzimmer, Küche und Toilette. Da kein Bad vorgesehen war, gingen wir wöchentlich ins »Tröpferlbad«, ein privates, öffentliches Duschenbad. Manchmal nahm mich mein Onkel auch in ein Dampfbad mit.

Mein Vater war sehr streng. Die Zeiten waren schwer, und er war nervlich nicht stark genug, um den Alltag zu bestehen.

Die Wohnung meiner Eltern lag im ersten Stock, das heißt über dem Parterre und dem Mezzanin (eine Wiener Spezialität, die angeblich aus der Umgehung einer alten Bauvorschrift stammt: Da die Behörden im 18. Jahrhundert nur vierstöckige Häuser im Stadtbereich zuließen, heißt es, erfanden die Bauherren, die von der Vermietung lebten, den »Halbstock« unter dem ersten Stock, wodurch die Häuser den Plänen nach zwar vierstöckig, in Wirklichkeit aber fünfstöckig waren). Die Gasse, in der fast nur Juden wohnten, gehörte dem Baron Schoeller, einem reichen Bankier. Die Gegend würde heute als »lower middleclass« bezeichnet. Wir benutzten die Gasse als Spielplatz, denn es gab so gut wie keinen Verkehr. Vor allem spielten wir Fußball, den Spitzendoppler, bei dem »zwei gegen zwei« antraten.

Vor dem Jahr 1934 nahm mich mein Vater jeden Sonntag zum Fußballmatch des jüdischen Klubs »Hakoah« (Kraft) mit. Ich kann mich noch an einige Spieler erinnern, den Katz, den Löwi, den Scheuer, den Mausner und den Dornenfeld. Im Tor stand der gewandte Oppenheimer. Natürlich gab es antisemitische Ausrufe aus dem Publikum, besonders wenn Hakoah gegen den Wiener Sportklub spielte. Orthodoxe Juden sind allerdings nie zu einem Fußballmatch gegangen.

Als ich noch kleiner war, spielten wir gerne »Tempelhüpfen«. Es bestand aus acht Feldern, die mit Kreide auf den geteerten oder gepflasterten Boden gezeichnet wurden oder bereits in ihm eingeritzt waren. Die beiden obersten Felder hießen »Himmel« und »Hölle«. Der erste Spieler warf einen kleinen Stein auf Feld eins und übersprang es auf einem Bein. Vom zweiten Feld aus durchhüpfte er alle übrigen. Natürlich war die »Hölle« zu überspringen, während man im Himmel auf beiden Beinen stehen durfte. Hatte man alle Felder durchhüpft, warf man den Stein auf Feld zwei und sprang vom Start auf Feld drei, beim nächsten Mal warf man den Stein auf Feld drei und versuchte auf Feld vier zu hüpfen, und so weiter. Machte man einen Fehler, kam der nächste an die Reihe. Das Spielfeld sah so aus:

Auch alle alten Kreisspiele spielten wir: »Laß den Räuber durchmarschieren, durch die goldene Brücke. Wo kommt er her, vom Schwarzen Meer. Warum seid ihr so schwarz?« – »Ist die schwarze Köchin da?« – »Häslein in der Grube«. Beim Spiel »Ist die schwarze Köchin da?«, gingen wir singend im Kreis. Ein Kind lief in entgegengesetzter Richtung außerhalb des Kreises herum. Bei: »Komm mit!« berührte es ein im Kreis gehendes anderes Kind, das ihm folgen mußte. Das Spiel dauerte so lange, bis nur noch ein Kind übrig blieb. Die anderen umtanzten es und sangen:

»Ist die schwarze Köchin da?

Nein, nein, nein!

Dreimal muß ich rummarschieren,

s'vierte Mal den Kopf verlieren.

s'fünfte Mal komm mit!

Ist die schwarze Köchin da?

Ja, ja, ja!

Da steht sie ja, da steht sie ja!

Pfui, pfui, pfui.«

Ich kenne noch die meisten Reime auswendig: »Häslein in der Grube saß und schlief. Armes Häslein bist du krank, daß du nicht mehr hüpfen kannst, Häslein hüpf, Häslein hüpf, Häslein hüpf«.

Ein Kind war das Häslein, die anderen gingen um es herum und sangen. Bei den Worten »Häslein hüpf« hüpfte das Kind in der Hocke auf ein anderes zu, das es dann als krankes Häslein ablöste. Beim »Räuber und Gendarm«-Spielen war abwechselnd eine jüdische Gruppe Räuber und die anderen Gendarmen oder umgekehrt. Die Räuber wurden weggeschickt und erhielten einen Vorsprung, um sich zu verstecken. Erst dann durften die Gendarmen die Räuber suchen und fangen. Das Fangen geschah durch drei Schläge auf den Rücken, häufig ging es dabei, wenn wir die Räuber waren und verhaftet wurden, grob zu.

Wir fuhren auch Triton, also Holzroller, spielten Jojo oder wie meine Schwester Diabolo. Das Diabolo bestand aus einer Spule und zwei Stecken, die an Schnüren befestigt waren. Man warf die Spule in die Luft und fing sie mit der Schnur wieder auf. Meine Schwester war sehr geschickt. Sie spielte gerne mit ihrer Puppe, und ich hatte einen »Wurstl« (Kasperl), den ich ins Bett mitnahm.