4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für die Ärztin

- Sprache: Deutsch

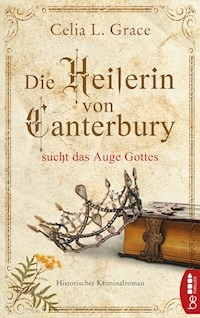

England im Jahr 1471: König Edward IV hofft, mit einer entscheidenden Schlacht die Rosenkriege für sich zu entscheiden. Doch dann verliert er in genau in dieser Schlacht "Das Auge Gottes" - ein Juwel, das ein äußerst brisantes Geheimnis birgt. Kathryn Swinbrooke, Heilerin und Detektivin, wird mit der Wiederbeschaffung beauftragt. Eine gefährliche Aufgabe, wie sich herausstellt: Denn das "Auge Gottes" zieht eine schreckliche Spur aus Mord und Verrat hinter sich her ...

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 320

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Cover

Weitere Titel der Autorin

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Ein Blick in die Geschichte

Prolog

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Nachwort

Weitere Titel der Autorin

Die Heilerin von Canterbury

Die Heilerin von Canterbury und der Becher des Todes

Die Heilerin von Canterbury und das Buch des Hexers

Über dieses Buch

England im Jahr 1471: König Edward IV hofft, mit einer entscheidenden Schlacht die Rosenkriege für sich zu entscheiden. Doch dann verliert er in genau in dieser Schlacht »Das Auge Gottes« – ein Juwel, das ein äußerst brisantes Geheimnis birgt. Kathryn Swinbrooke, Heilerin und Detektivin, wird mit der Wiederbeschaffung beauftragt. Eine gefährliche Aufgabe, wie sich herausstellt: Denn das »Auge Gottes« zieht eine schreckliche Spur aus Mord und Verrat hinter sich her ...

Über die Autorin

Celia L. Grace ist eines der zahlreichen Pseudonyme von Paul Doherty. Er wurde 1946 in Middlesbrough als viertes von neun Kindern geboren. Seine Schulzeit absolvierte er in einem katholischen Internat. Anschließend jobbte er mit geringem Erfolg als Müllmann, Straßenkehrer, Busfahrer, Kellner und Knecht Ruprecht. Danach wollte er Priester werden, verwarf dies aber nach drei Jahren und studierte dann Geschichte in Liverpool und Oxford. Er war lange Jahre Leiter der Trinity Catholic Highschool. Paul Doherty hat sechs Kinder und lebt in London.

Celia L. Grace

Die Heilerin von Canterbury sucht das Auge Gottes

Historischer Kriminalroman

Aus dem Englischen von Marion Balkenhol

Digitale Erstausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgabe:

Copyright © 1994 by C.L. Grace

Titel der britischen Originalausgabe: »The Eye of God«

Originalverlag: Headline Publishing Group Limited, London

Für die deutschsprachige Erstausgabe:

Copyright © der deutschen Übersetzung 1995 by Vito von Eichborn GmbH & Co. Verlag KG, Frankfurt am Main

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt

Covergestaltung: Thomas Krämer

unter Verwendung von Motiven © LiliGraphie/shutterstock © EKramar/shutterstock © enterphoto/shutterstock © tomertu/shutterstock

eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)

ISBN 978-3-7517-0731-2

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

Ein Blick in die Geschichte

Der blutige Bürgerkrieg, der zwischen den Häusern York und Lancaster um die Krone von England tobte, fand im Jahre 1471 durch die Siege der Yorkisten bei Barnet im April und bei Tewkesbury im Mai ein brutales Ende. Der Krieg war ausgebrochen, als mit Heinrich VI. ein Mann aus dem Hause Lancaster an die Macht gelangte, der als Herrscher denkbar ungeeignet war. Der fromme, gutmütige Mann hätte nur zu gern zugunsten seiner Vettern aus dem Hause York auf die Krone verzichtet, wäre da nicht seine mächtige, ehrgeizige Gemahlin, Margarete von Anjou, gewesen, die seine Interessen wahrte. Der Kampf wogte eine Zeitlang heftig hin und her, mit Verlusten auf beiden Seiten. Die Anführer der Yorkisten – Richard, Herzog von York und Vizekönig von Irland, sowie sein ältester Sohn Edmund – gerieten bei Wakefield in einen Hinterhalt. Sie wurden auf grausame Weise umgebracht. Daraufhin nahmen die drei jüngeren Söhne Richards sich der Sache des Hauses York an – Richard, Herzog von Gloucester, George, Herzog von Clarence, und Edward. Sie wurden von Richard Neville, dem Grafen von Warwick, vortrefflich unterstützt. Edward erwies sich als fähiger General, doch als er die schöne Witwe Elizabeth Woodville heiratete, machte er sich Warwick und seinen Bruder George zu Feinden. Warwick und Clarence liefen gemeinsam zu den Lancastertreuen über, wenngleich Clarence sich später wieder seiner Familie verpflichtete. Die Siege der Yorkisten im Jahre 1471 wurden mit dem Tode Warwicks, der Einkerkerung Margarete von Anjous und der Ermordung Heinrichs VI. im Tower zu London besiegelt. Es war eine Zeit, die nicht treffender charakterisiert werden kann als durch einen Vers aus Chaucers »Erzählung des Ablasspredigers«:

»Ein Dieb voll Hinterlist bracht’ diesem Land Verderben; es war der Tod, und alle Menschen ließ er sterben.«

Prolog

Ostersonntag, vierzehnter April Anno Domini 1471

Richard Neville, Graf von Warwick, trat vor sein Zelt und starrte in die nebelverhangene Finsternis. Das Lager hallte wider von den Geräuschen seiner Männer, die sich auf den Kampf vorbereiteten. Warwick sah, dass aus den Niederungen bei Wrotham Wood dichter Nebel stieg und das Feld von Barnet einhüllte. Damit waren die kleinen Musketen, die er mitgebracht hatte, nutzlos geworden. Feuchtigkeit legte sich auf seine Rüstung, und die zerfetzten Banner über seinem Zelt hingen schlaff an ihren Masten. Ein Vorzeichen? Warwick berührte das mit Juwelen besetzte Amulett, das er an einer Kette um den Hals trug, und legte die Hand auf den funkelnden Saphir. Er sah auf ihn hinab und murmelte ein Gebet. Man nannte den Edelstein das Auge Gottes; doch ließ Gott sein Auge am heutigen Tage auf ihm ruhen? In der Ferne rückten Edward von York und seine blutrünstigen Brüder Richard und George von Barnet heran, um sich mit ihm zu schlagen und ihn völlig zu vernichten.

Warwick unterdrückte einen Seufzer und versuchte, sich gegen die aufkeimende Furcht zu wappnen. Wenn er siegte, wäre der Weg nach London frei. Er würde den frommen Heinrich VI. wieder einsetzen; oder brächte er, falls die Yorkisten ihn bereits getötet hätten, möglicherweise einen anderen auf den Thron? Trompetenschall ertönte. Warwick nahm seinen Helm mit dem großen schwarz-gelben Federbusch und ging mit ausholenden Schritten in die Dunkelheit. Ritter und Knappen seines Hofstaats scharten sich um ihn. Ein Page führte sein Pferd herbei, während Boten seiner Rittmeister auf Befehle warteten. Warwick zog die Panzerhandschuhe an und gab ein Zeichen. Das bewaffnete Gefolge rückte weiter in die neblige Finsternis vor. In einiger Entfernung vom Lager stieg er auf sein Pferd und inspizierte seine Truppen, die sich bereits in Schlachtordnung aufgestellt hatten: Die langen Reihen bewaffneter Männer verloren sich im Nebel. Warwicks Armee war in drei große, geschlossene Schlachtreihen aufgeteilt: sein jüngerer Bruder John Neville, Marquis von Montagu in der Mitte, der Herzog von Exeter auf der linken, der Graf von Oxford auf der rechten Flanke.

Eine Trompete erklang, und schon wurden Rufe und Gespött laut, als eine Gruppe Berittener aus dem Dunkel auftauchte und auf sie zu galoppierte. Schemenhaft nur erkannte Warwick das Holzkreuz, das die Reiter vor sich her trugen, und das weiße Tuch, das daran baumelte. Er blickte zu seinen Männern hinüber, die eifrig damit beschäftigt waren, ihre Bögen zu spannen.

»Haltet ein!«, brüllte er. »Es sind Unterhändler, und sie sind nicht bewaffnet!«

Er ritt mit Montagu und Exeter auf die Reitergruppe aus dem Lager der Yorkisten zu, die sich um das Friedenszeichen scharte. Warwick ließ sein Pferd gemächlich voranschreiten. Wie viele sind es?, fragte er sich. Vier, fünf? Oder war es ein Hinterhalt? Standen hinter ihnen vielleicht schon geschickte Schützen mit gespannten Bögen? Warwick zügelte sein großes Streitross und stellte sich aufrecht in die Steigbügel.

»Seid Ihr Gesandte?«, rief er.

»Wir kommen in friedlicher Absicht«, rief der Anführer der kleinen Gruppe zurück. »Wir tragen keine Waffen bei uns, sondern bringen eine Botschaft von Seiner Gnaden, dem König.«

»Ich wusste nicht, dass König Heinrich bei Euch ist!«, spottete Warwick und versuchte, in der Dunkelheit hinter der Reitergruppe etwas zu erkennen.

»Wir kommen im Auftrag des Herrschers von Gottes Gnaden, des Königs von England, Irland, Schottland und Frankreich!«

Warwick bemerkte den leichten irischen Akzent des Sprechers und schmunzelte. Er kannte diesen Mann: Es war Colum Murtagh; der Vater Edwards von York hatte ihn einst vor dem Galgen gerettet. Jetzt war er Marschall des Hauses York und Erster Kundschafter und Bote Edwards. Murtagh war kein Mörder. Warwick gab seinem Pferd die Sporen. Es ritt im Passgang vorwärts, gefolgt von den Generälen des Hauses Lancaster. Er näherte sich Murtagh bis auf Armeslänge und studierte aufmerksam das dunkle Gesicht des Iren, dessen rabenschwarze Haare feucht glänzend unter der Helmkappe und der schützenden braunen Kapuze hervorlugten.

»Alles in Ordnung, Ire?«

»Ja, Herr.«

»Und wie lautet Eure Botschaft?«

»Edelmütige Bedingungen von Seiten Seiner Gnaden, die Euch, ehrenwerter Graf, nicht zum Schaden gereichen sollen, wenn Ihr sie annehmt.«

Warwick vernahm das wütende Raunen seiner Kameraden. Sie hatten die Botschaft wohl verstanden. Früher, in besseren Tagen, waren Warwick und Edward von York einmal ein unzertrennliches Gespann gewesen; Waffenbrüder, die einander in Freundschaft und durch heilige Eide verbunden waren. Inzwischen hatten sie sich längst entzweit, doch York hoffte noch immer, Warwick auf seine Seite ziehen zu können.

»Und was ist mit meinen Kameraden?«, fragte Warwick mit lauter Stimme. »Diese Männer, die mir bei meinem großen Vorhaben Beistand geleistet haben? Was hat der König ihnen zu bieten?«

»Nichts, Herr.«

Warwick zwang sich zu einem Lächeln und nickte. Er drehte sich ein wenig zur Seite, und der Ire konnte einen flüchtigen Blick auf den funkelnden Saphir am goldenen Amulett werfen. Warwick bemerkte es und ließ das Amulett behutsam durch die Finger gleiten.

»Gold und Juwelen, Ire«, murmelte er. »Gold und Juwelen, alle Schätze der Welt würde ich für einen ehrenhaften Frieden geben.«

»Dann ergebt Euch auf Gedeih und Verderb dem König, Herr.«

Warwick nahm die Zügel seines Pferdes auf und schüttelte den Kopf. »Nein, das lehne ich ab!«

»Wenn es so ist, Herr«, fuhr der Ire laut und weithin vernehmbar fort, »seid Ihr in den Augen des Königs Verräter und Rebellen, denen er ein blutiges Ende schwört, wenn er sie auf dem Felde ergreift!«

»Ist das alles, Ire?«

Murtagh wendete sein Pferd und fragte über die Schulter zurück: »Was habt Ihr denn erwartet?«

Warwick trieb sein Pferd vorwärts. Der Ire drehte sich argwöhnisch zu ihm um und fuhr mit der Hand an die Stelle, an der das Heft seines Schwertes hätte sein sollen.

»Nur ruhig Blut, Herold!«, flüsterte Warwick. »Ich habe nichts Schlechtes mit Euch im Sinn, Murtagh. Ihr habt Euren Auftrag, und den habt Ihr erfüllt.« Er zog einen Arm des Iren zu sich heran und drückte ihm eine Goldmünze in die Hand. »Nehmt das!«, drängte er ihn. »Wenn die Schlacht nicht zugunsten des Hauses York ausgeht, zeigt sie einem meiner Rittmeister. Sie wird Euch das Leben retten.«

Der Ire betrachtete die Goldmünze eingehend.

»Wenn es am Ende schlecht um Euch steht«, erwiderte er, »und das wird es, Herr, lasse ich davon Messen für Euer Seelenheil lesen.«

Murtagh wendete sein Pferd erneut und führte seine kleine Gruppe auf der Straße nach Barnet zurück.

Warwick sah ihnen nach. Er drehte sich um und lächelte seine Generäle fröhlich an. Er hoffte, dass er ihnen mit seiner Aufmunterung die finsteren Gedanken vertreiben könnte, damit sich ihre ängstlichen Mienen aufhellten.

»Sie werden schnell hier sein«, verkündete er. »Daher ist es wohl am besten, wenn Ihr Euch auf Eure Posten begebt.«

Er zog die Handschuhe aus und drückte seinen Generälen die Hand. Er blieb mit seinem Bruder John zurück und sah ihnen nach, als sie davonritten.

»Du musst zu Fuß kämpfen«, unterbrach John unvermutet das Schweigen. »Unsere Leute sind unruhig; sie sprechen von Verrat und Untreue. Sie sagen ...« Er zögerte.

»Ich weiß, was sie sagen«, setzte Warwick die Worte des Bruders gelassen fort. »Die Feudalherren bleiben auf ihren Pferden sitzen, damit sie, wenn sich das Kriegsglück gegen sie wendet, wie der Wind in den nächstbesten Hafen reiten und die Bauern ihrem Schicksal überlassen können.«

Warwick hob sich aufgrund der schweren Rüstung nur mit Mühe aus dem Sattel. Er zog sein großes Schwert aus der Scheide, die am Sattelknauf befestigt war. Die Zügel seines Pferdes warf er dem Bruder zu.

»Gib den Befehl, John, dass alle zu Fuß kämpfen sollen. Nimm unsere Pferde mit hinter die Linien!«

John ritt davon und ließ Warwicks Streitross hinter sich her galoppieren. Unter den harten Hufen spritzte Schlamm auf. Noch einmal schritt Warwick die drei langen, waffenstarrenden Schlachtreihen ab, um dann, umgeben von Rittern seines Hofes, hinter der Abteilung Montagus in der Mitte die Führung zu übernehmen. Er versuchte, über die Köpfe hinweg etwas zu erkennen; noch immer hing die Nebelwand dicht vor ihnen – wabernd zwar, aber undurchdringlich. Warwick befahl seinen Leuten, keinen Laut von sich zu geben; er legte die Hände auf das große Heft des Schwertes und spitzte die Ohren, um auch das kleinste Geräusch in der Dunkelheit vor ihnen zu hören. Da er nichts vernahm, schloss er die Augen und sprach leise ein Gebet. Als ein Page herbeilief, um ihm mitzuteilen, es sei erst acht Uhr in der Frühe, hörte Warwick plötzlich, undeutlich noch und gedämpft, dass der Feind auf sie zu marschierte. Warwick gab den Befehl, die Kampfbanner zu entrollen, doch sie waren feucht geworden und hingen schlaff herab. Er nickte den Trompetern zu, hob die Hand und rief:

»Für Gott, König Heinrich und den Heiligen Georg!«

Blechern schmetterten die Trompeten durch die Dunkelheit, und die Bogenschützen und Musketiere der drei Schlachtreihen schossen in die Nebelwand. Schrill und wütend antworteten die Trompeten der Yorkisten; Rufe wurden laut, und Warwick stockte das Herz, als aus dem Nebel gepanzerte Männer in mehreren Reihen stürmten.

»Vorwärts!«, schrie Warwick.

Moresby, der Hauptmann seiner Leibwache, gab die Befehle weiter: Die Standartenträger setzten sich in Bewegung, und das Getöse, mit dem sich die beiden Armeen in ein wütendes Gemenge aus wirbelnden, zischenden Schwertern, Speeren und Streitäxten stürzten, zerriss die unheimliche Stille. Die Luft hallte wider von Flüchen, Stoßgebeten, Todesröcheln, Schreien des Entsetzens und des Schmerzes, während die Männer in Dunkelheit und Nebel kämpften und die weiche Erde knöcheltief mit Blut tränkten. Warwick wischte sich den Schweiß von der Stirn und suchte in dem Durcheinander das Banner seines Bruders. Daneben zeigte das große blaugoldene Banner der Yorkisten eine Sonne in all ihrer Pracht. Rufe und Schreie zu seiner Linken ließen ihn herumwirbeln. Mit Entsetzen sah Warwick, dass eine große weiße Standarte mit dem Bild des Roten Wilden Ebers über einem Hügel auftauchte und Exeters Mannen in die Mitte zurückdrängte. Yorks Bruder, Richard von Gloucester, versuchte offenbar, sie von hinten anzugreifen. Warwick erteilte knappe Befehle und wies den größten Teil seiner Reserve an, Exeter zu Hilfe zu eilen. Der Rote Wilde Eber verschwand. Warwick seufzte erleichtert auf, griff nach dem Auge Gottes und betete zu Erzengel Michael, seinem Schutzpatron, er möge ihm beistehen. Aus dem Handgemenge vorn erscholl ein Ruf, und er sah, dass sein Bruder inzwischen von Bannern der Yorkisten umzingelt war. König Edward führte nun persönlich seine Reserve in den Kampf. Er schlug sich einen Pfad durch die Menge, um sich Montagu zu stellen. Warwick ließ seine eigene kleine Truppe weiter vorrücken. In wenigen Minuten war auch er Teil dieser Wand aus Stahl. Er setzte den Helm auf, ließ das Visier herunter und hackte und hieb auf alles ein, was in den Sehschlitzen seines Helms auftauchte. Die Yorkisten begannen nachzugeben. Warwick zog sich zurück, in Schweiß gebadet. Seine mit Gold ziselierte silberne Rüstung, die ihm einst Ludwig XI. von Frankreich geschenkt hatte, war längst rostbraun geworden und jetzt mit Blut und Knochensplittern übersät. Warwick nahm inmitten seiner Knappen und Pagen den Helm vom Kopf und rang nach Luft. Er wandte sich an den Knappen, der neben ihm stand, und packte ihn bei der Schulter.

»Brandon!«, rief er. »Brandon, der Sieg ist unser!«

Plötzlich drangen von rechts Schreie aus dem undurchdringlichen Nebel. Mit einem Mal kam Bewegung in die Männer dort. Bogenschützen ergriffen die Flucht und schossen Pfeile auf die Berittenen, die vor ihnen auftauchten. Sie schrien: »Verrat! Verrat!«

»Was in drei Teufels Namen ...«, brüllte Warwick. »Brandon, es sind Montagus Männer – sie greifen Oxford an!«

Warwick rannte quer über das Schlachtfeld, doch der Schaden war nicht wiedergutzumachen. Oxford, der eine Abteilung Yorkisten vom Feld vertrieben hatte, war überraschend zurückgekehrt. Montagus Männer, die ihn für den Feind hielten, hatten eine Ladung Pfeile auf sie abgeschossen. Oxfords Soldaten, die Betrug witterten, schrien »Verrat!« und flohen. Die Rufe wurden nun von Montagus Truppen übernommen. Panik machte sich in der Schlachtreihe breit, die auseinanderzubrechen drohte, als die Männer sich zur Flucht wandten. Boten rannten herbei, atemlos, mit brennenden Augen. Montagu war erledigt! John Neville tot! Warwick stöhnte, doch ihm blieb keine Zeit zuzuhören. Der Strom der Flüchtenden schwoll an. Männer rannten davon, warfen die Waffen von sich, entledigten sich der Rüstung.

»Aidez-moi!«, rief der Graf.

Er deutete mit dem Schwert auf die Schlachtlinie und drängte seine Ritter vorwärts, während er sich mit ein paar wenigen Knappen unter seinem Banner versammelte, doch es nützte nichts. Die inzwischen eingedrückten Schlachtreihen erbebten und brachen auseinander. Alles, was auch nur im Entferntesten nach einer Ordnung aussah, löste sich auf; selbst Warwicks Ritter riefen, das sei das Ende. Warwick griff nach dem Auge Gottes, warf einen Blick in die Runde und wollte etwas sagen, doch er brachte kein Wort hervor. Ein Pfeil zischte in Augenhöhe an ihm vorbei, und Fußsoldaten in der Uniform der Yorkisten kamen in Sicht. Brandon, Moresby und die übrigen begannen zu laufen. Warwick versuchte ihnen zu folgen; sein Atem kam in kurzen, keuchenden Stößen. Die schwere Rüstung zog ihn nach unten; die Aussicht auf Niederlage und Tod ringelte sich wie Schlangen an ihm empor.

»Tout est perdu!«, flüsterte er.

Dann sah er seine Pferde. Dem Himmel sei Dank! Brandon führte Warwicks Pferd nach vorn, doch der Graf strauchelte, fiel mit lautem Aufklatschen in den Schlamm, stand auf und humpelte schwerfällig weiter. Die Fußsoldaten der Yorkisten sprangen und kläfften hinter ihm wie Hunde. Er erreichte das Pferd, packte die Zügel und – hatte einfach nicht die Kraft, aufzusteigen.

»Herr.« Ängstlich dreinschauend nahm Moresby den Grafen bei der Hand und bedeutete Brandon, der neben ihm stand, die unruhigen Pferde im Zaum zu halten.

»Herr, Ihr müsst fliehen.«

Warwick riss sich das Auge Gottes vom Hals und drückte es Brandon ungestüm in beide Hände.

»Nehmt das!«, keuchte er. »Geht damit zu den Mönchen in Canterbury. Mein letztes Geschenk. Bittet sie, für meine Seele zu beten!«

Moresby und Brandon wollten etwas einwenden, doch Warwick schob sie weg. Die jungen Männer bestiegen hastig ihre Pferde, als eine Gruppe feindlicher Fußsoldaten Warwick erreichte. Der Graf drehte sich um und versuchte zu kämpfen, doch er wurde zu Boden gestoßen. Ein Soldat, der sich auf seine Brust setzte, riss ihm das Visier auf und stieß ihm ein Messer in die Kehle. Der Graf schrie auf, und als seine ehrgeizigen Pläne mit seinem Leben wie kleine Flammen im Wind verloschen, schrie er ein zweites Mal. In dem Augenblick, als Colum Murtagh, der Bote des Königs, die Soldaten erreichte, die gerade anfingen, Warwicks Leiche zu plündern, ritten Brandon und die anderen fort.

»Er ist tot!«, rief einer der Krieger triumphierend. »Der Feind ist tot! Der große Warwick ist hin!« Blinzelnd blickte er zu Colum auf. »Ihr kommt zu spät für die Reichtümer. Das sind die Gesetze des Krieges! Wir haben ihn gefangen. Wir haben ihn getötet, seine Rüstung gehört uns!«

»Ich kam, ihm das Leben zu retten«, murmelte Colum und starrte mitfühlend auf den bleichen Körper Warwicks, den man bis auf ein Lendentuch entkleidet hatte.

»Wozu sollte das gut sein?«, rief ein anderer Soldat, mit Warwicks reich verziertem Helm auf der Spitze seines Speers.

Colum schüttelte den Kopf. »Ach, zu nichts«, sagte er. »Nur, Seine Hoheit, der König, fordert das Amulett mit dem kostbaren Saphir.«

»Was für ein Amulett?«, rief der Soldat. »Bei Gott, Herr, er hatte weder ein Kreuz noch Juwelen bei sich!«

Colum bestand darauf, dass sie ihre Ranzen und Taschen leerten. Zu guter Letzt, nachdem er sich von ihrer Ehrlichkeit, nicht jedoch von ihrer Ehrenhaftigkeit überzeugt hatte, wandte er das Pferd und kehrte zum König zurück, um ihm die Nachricht vom Tode des Grafen Warwick zu überbringen. Gleichzeitig musste er ihm jedoch mitteilen, dass das Auge Gottes verschwunden war.

Herbstlicher Vollmond erleuchtete die Wegkreuzung, und auf den Ketten des Galgens lag ein gespenstischer, silbriger Glanz. Reglos hing eine Leiche am morschen Seil, als lauschte sie einem Geräusch aus dem einsamen Moor, das bis an die Küstenstraße außerhalb Canterburys reichte. Die Frau, die im Schatten wartete, vermochte kaum die Ruhe zu bewahren. Aufgeregt fuhr sie sich mit der Zunge über die Lippen und blickte angestrengt in die Dunkelheit. Die Botschaft war sehr einfach gewesen. Vor Mitternacht sollte sie an diese Stelle kommen – und doch wünschte sie sich nichts sehnlicher, als weglaufen zu können. Sie strich sich die roten Haare nach hinten und spürte, wie ihr der Schweiß über die Wangen rann.

»Natürlich hätte ich mich weigern können«, murmelte sie vor sich hin. Sie biss sich auf die Unterlippe. Und dann? Wäre ich nicht hierhergekommen, hätten sie mich heimgesucht, dachte sie. Hinter ihrem Rücken vernahm sie im Gras ein leises Rascheln wie von schlurfenden Schritten. Ein Zweig knackte. Sie wirbelte herum und fuhr mit der Hand an den Dolch, der in ihrem Gürtel steckte. Niemand war zu sehen außer einem silbergrau gesprenkelten Fuchs, der eine offene Stelle im Moor überquerte, von der Wegkreuzung durch ein paar Büsche abgeschirmt. Abrupt hielt der Fuchs inne, die Ohren gespitzt und ein Vorderbein angehoben, und blickte in ihre Richtung. Das Tier drehte den Kopf, die Augen schimmerten dunkelrot, und die Frau stöhnte entsetzt auf. War es wirklich ein Tier? Oder war es am Ende ein böser Nachtmahr? Irgendein Dämon in Tiergestalt? Der Fuchs blickte sie noch einmal an, nahm Witterung auf und trottete weiter. Die Frau schloss die Augen, seufzte tief und wandte sich wieder dem Galgen zu. Ein erstickter Schrei entrang sich ihrer Kehle beim Anblick der von einer Kapuze verhüllten, gebeugten Gestalt, die jetzt neben dem Blutgerüst stand. Sie hätte sich am liebsten kleingemacht und verkrochen, doch der Schatten wusste, dass sie dort war. Er hob eine behandschuhte Hand und forderte sie auf näherzutreten. Ihr wurde kalt, der Mund wurde trocken, das Herz schlug wie eine Trommel.

»Komm!«, befahl die Stimme leise. »Megan, komm her!«

Die Frau stand auf. Wenn doch nur die Beine nicht mehr zittern wollten! Ihr Kittel war durchnässt von kaltem Schweiß, und die kühle Nachtluft tat ein Übriges, ihr Schaudern noch zu verstärken.

»Möchtest du nicht herkommen?« Die Stimme war süß und tief. »Du hast keinen Grund zur Angst.«

Megan trat hinter den Büschen hervor und ging langsam auf den Fremden zu.

»So komm doch schon näher«, wiederholte die Stimme jetzt leicht gereizt, wie ein wohlwollender Vater, der langsam die Geduld mit seinem störrischen Kind verliert.

Megan schob sich näher heran. Sie versuchte, ihre Panik zu zügeln, die sie in ein nach Mitleid heischendes, stöhnendes oder hysterisch weinendes Bündel zu verwandeln drohte. Sie wusste, dass ihr so etwas nicht passieren durfte, der Fremde könnte sonst den Verdacht hegen, sie plante einen Angriff oder wollte ihm einen Hinterhalt legen. Wenn sie sich jedoch umdrehte und fortliefe, würde der Fremde gewiss dafür sorgen, dass dies ihre letzte Nacht auf Erden wäre. Megan nahm ihr Herz in beide Hände und schritt hoch erhobenen Hauptes auf ihn zu. Sie ging so nahe heran, dass ihr der Fäulnisgeruch vom Galgen in die Nase stieg. Sie warf einen kurzen Blick auf den zur Seite geneigten Totenschädel des Gehängten, der im fahlen Licht des Mondes den Anschein erweckte, als grinste er sie an. Der Fremde hatte seinen Standort mit Bedacht ausgewählt. Kapuze und Umhang verdeckten seine Gestalt völlig, und die Maske vor seinem Gesicht enthüllte nur spitze, weiße Zähne und das boshafte Flackern in dem einen gesunden Auge.

»Da bin ich«, murmelte Megan. »Wie Ihr gesagt habt.«

»Wie nicht anders zu erwarten war.« Die Stimme des Fremden hatte jetzt einen singenden, gälischen Einschlag. Blitzschnell fuhr eine Hand vor und packte Megan mit eisernem Griff an der Schulter. Megan schloss die Augen und stöhnte entsetzt auf.

»Sieh dich um, Megan!« Er schüttelte sie. »Sieh dich um!«

Er lockerte den Griff, und die Frau tat, wie ihr befohlen: Sie schaute auf die hohen, dunklen Bäume von Blean Wood.

»Ein merkwürdiger Ort«, murmelte der Mann. »Es heißt, dass sich hier Zauberer große Häute überziehen, Tierfelle, an denen noch die langen Schwänze hängen. Sie sind gesichtslos und rufen Merderus, die Königin der Nacht, um Hilfe an. Glaubst du daran? Bei uns in Irland glaubt man es.«

Trotz seines singenden Tonfalls fürchtete sich Megan, wenn sie ehrlich war, mehr vor ihm als vor einer ganzen Horde von Hexen, die durch die nächtliche Dunkelheit flogen, um am Hexensabbat oder an schwarzen Messen teilzunehmen.

Der Mann seufzte. »Es heißt, der Krieg sei zu Ende«, fuhr er im Plauderton fort. »He, wusstest du das schon, Kleine?« Er lachte kurz auf. »Ja, natürlich weißt du es. Hoch türmen sich die Leichenberge der Lancastertreuen, und die Hügel von Barnet und Tewkesbury sind von ihrem Blut durchtränkt. König Edward der Vierte hat mit seiner hübschen, puppengesichtigen Königin und seinen grausamen Brüdern seinen rechtmäßigen Besitz erlangt. Nun müssen alle wieder nach Hause gehen. Die Zeit des Mordens ist vorüber, es herrscht Friede – bis zum nächsten Mal.«

»Was – was wollt Ihr?«, stammelte Megan.

»Du weißt, was wir wollen«, erwiderte der Mann. »Edward der Vierte hat seinen Zwist mit dem Hause Lancaster beigelegt. Nun ist es an uns, alte Rechnungen zu begleichen. Und du wirst uns zu gegebener Zeit dabei helfen, nicht wahr? Wenn dich die Botschaft erreicht, wirst du tun, was ich sage, oder? Wir sind vom selben Blut, und der Verräter Colum Murtagh war einst mit uns verwandt.«

Megan erbleichte und starrte den Fremden mit schreckgeweiteten Augen an.

»Schwöre!«, zischte der Mann. Er nahm ihre Hand und hielt sie zum schlammverkrusteten Galgen empor. »Schwöre es mir hier und jetzt, mir, Padraig Fitzroy!«

Megan konnte die Angst nicht mehr ertragen.

»Ich schwöre!«, schrie sie. »Ich schwöre! Ich schwöre! Ich schwöre!«

Sie entzog ihm die Hand und sank schluchzend auf die Knie, dass die langen Haare nur so wirbelten. Als sie aufblickte, war der Fremde fort. Die Wegkreuzung lag verlassen da; die Stille wurde nur unterbrochen vom Quietschen des Galgens im kalten, auffrischenden Südwestwind. Megan strich sich die roten, schweißnassen Haare glatt und starrte in die Nacht. Sie war gebürtige Irin und kannte die Schrecken der Blutfehde: Die Bluthunde von Ulster waren in England auf der Jagd nach ihrem Herrn. Colum Murtagh war ihre Beute, und sie, Megan, sollte der Köder sein.

Eins

»Dann zeigt mir mal Eure Wunde!«

Der Soldat zog zuerst den Ärmel seines Lederwamses hoch, dann das schmuddelige Leinen des einst weißen Unterhemdes. Der Arm, der darunter zum Vorschein kam, war mager, braun und muskulös. Oberhalb des Handgelenks klaffte eine lange, eitrige Wunde. Die Frau beugte sich vor und schnüffelte leicht daran. Sie sah den gelblich-grünen Ausfluss, dem ein fauliger Geruch entströmte. An den Rändern sah die Schramme bereits böse aus. Das Gift der Wunde bildete einen kleinen roten Kreis, und die Entzündung strahlte allmählich in den Arm.

»Wollt Ihr eigentlich heilen oder essen?«, fragte der Soldat spöttisch.

Kathryn Swinbrooke, ihres Zeichens Baderin, Apothekerin und Ärztin, sah den Soldaten mit festem Blick an.

»Die Wunde eitert«, entgegnete sie schroff. »Thomasina«, rief sie ihrer behäbigen alten Amme mit den fröhlichen Gesichtszügen zu, »gib mir doch bitte das Messer.«

Thomasina hielt die Klinge eines langen, scharfen Messers über die Flamme einer Kerze. Sie wusste nicht warum, doch Kathryn legte Wert darauf, wie schon ihr Vater, der arme Medicus Swinbrooke, der bereits unter den kalten Fliesen von St. Mildred in Canterbury ruhte.

Thomasina träumte vor sich hin. Sie sehnte sich nach ihrem Haus in der Ottemelle Lane, wo sie Agnes, die Spülmagd, necken und dem Geschwätz des kleinen Wuf lauschen konnte. Thomasina biss sich auf die Lippen. Aber nein, dachte sie, dank Colum Murtagh, dieses vermaledeiten Iren, befand sie sich stattdessen mit ihrer Herrin und dem irischen Abenteurer mitten in London, und man war im Begriff, flussaufwärts zu einer Audienz beim König höchstpersönlich zu fahren. Nur Murtagh war noch nicht fertig mit dem Ankleiden, und Kathryn untersuchte gerade das Handgelenk des finster dreinschauenden Hauptmanns der Wache, der gekommen war, um sie auf der Themse flussaufwärts zum Tower zu geleiten.

»Thomasina, was ist, schläfst du?«

Thomasina erschrak, blickte auf, lächelte entschuldigend und reichte ihrer Herrin das scharfe Messer mit dem Elfenbeingriff.

»Ihr solltet es nicht tun«, stöhnte Thomasina. »Ihr ruiniert Euer bestes Taftkleid.« Sie warf einen missbilligenden Blick auf den lohfarbenen Stoff, als suchte sie einen Fleck.

»Thomasina, es ist doch nur ein Schnitt. Sobald ich die Wunde gesäubert habe, können wir gehen.« Kathryn lächelte den Soldaten an. »Es tut vielleicht ein bisschen weh.«

Dem kahlköpfigen Soldaten stand die Anspannung im unrasierten Gesicht geschrieben, doch er nickte nur. Die Freundlichkeit dieser wohlriechenden Frau machte ihn verlegen. Als Kathryn begann, an den Wundrändern zu schneiden, betrachtete er die Ärztin genauer. Gefügig ist sie wohl kaum, dachte er bei sich; immerhin hatte sie schon graue Strähnen im pechschwarzen Haar, und ihre Gesichtszüge waren streng. Dennoch bewunderte er im Stillen ihren hellen Teint, die zarte Rundung der Augenbrauen und die kleine, gerade Nase, die jetzt an dem Eiter schnüffelte, der aus der kleinen, entzündeten Schnittwunde rann.

»Wie ist das passiert?«, fragte Kathryn und blickte auf.

Nein, überlegte der Soldat, bei näherem Hinsehen war sie einfach wundervoll. Die vollen, roten Lippen, die heiteren, meergrauen Augen, ehrlich und direkt.

»Wie ist das passiert?«, wiederholte sie ihre Frage.

»Hab’ mich geschnitten«, murmelte der Soldat und blickte zur Seite. »An einem rostigen Kettenpanzer.«

»Wenn es nochmal vorkommt«, sagte Kathryn ernst, obwohl ihre Augen dabei schelmisch aufblitzten, »wascht die Wunde aus, wie ich es jetzt mache.«

Noch ehe der Soldat sich zur Wehr setzen konnte, presste Kathryn die Wundränder zusammen und drückte Blut und Eiter aus. Dann kippte sie eine Schüssel heißen Wassers darüber, dass der Soldat wimmerte. Anschließend trug sie mit weichen, zarten Händen Salbe im Bereich der Wunde auf. Schließlich nahm sie einen gazeartigen Verband aus dem kleinen Korb, den Thomasina ihr hinhielt, und wickelte ihn fest um das Handgelenk.

»So!« Kathryn steckte das Ende mit einer kleinen Nadel fest. »Das muss halten.«

Der Soldat trat sichtlich verlegen von einem Fuß auf den anderen. Kathryn schmunzelte, als sie darüber nachdachte, wie sehr ein wenig Freundlichkeit einen Menschen verändern konnte. Beim Betreten des Wirtshauses hatte der Hauptmann ziemlich finster ausgesehen mit seinem Topfhelm unter dem Arm, dem gegerbten Lederwams, der engen Wollhose, den schweren Stiefeln und dem großen Schwertgurt über der Schulter, an dem das blanke Schwert mit einem Haken befestigt war, und zwei Dolchen, die an einem Hüftriemen hingen.

»Ich soll Master Murtagh, den Marschall des königlichen Haushalts und königlichen Sonderbeauftragten in Canterbury, sowie Mistress Swinbrooke, Ärztin aus ebenderselben Stadt, zu Seiner Hoheit, dem König, in den Tower geleiten«, hatte er verkündet.

Colum, der noch damit beschäftigt war, zu frühstücken, teilte ihm kurz angebunden mit, er müsse sich noch ein wenig gedulden. Während sich Murtagh in sein Zimmer im ersten Stock zurückzog, hatte Kathryn beobachtet, dass der Hauptmann seinen linken Arm auffällig schonte. Sie fand die Ursache heraus und bestand darauf, ihn auf der Stelle zu behandeln.

»Was bin ich Euch schuldig, Mistress?«, fragte er jetzt.

Kathryn schüttelte den Kopf. »Ein sicheres Geleit zum Tower, und Ihr seid mir nichts schuldig.«

Der Soldat hustete, murmelte ein Dankeschön und ging hinaus. Lauthals erteilte er seiner kleinen Eskorte Befehle. Die königlichen Bogenschützen lungerten auf dem gepflasterten Hof herum und schäkerten mit Dirnen und Mägden.

»Ich bin so weit«, sagte Colum, als er die Treppe herunterkam. Er warf Thomasina eine Kusshand zu, erntete jedoch nur böse Blicke und verbeugte sich galant vor Kathryn.

»Sieh einer an, der vollkommene Höfling«, sagte Kathryn belustigt.

Sie betrachtete den Iren. Er hatte sich das schwarze widerspenstige Haar sorgfältig gekämmt und das dunkle Gesicht rasiert. Obwohl Colum die Nacht in einer Schenke in Cheapside mit einem Freund durchzecht hatte, waren seine blauen Augen jetzt klar, und das Gesicht, das Kathryn an einen Jagdfalken erinnerte, entspannt. Er lächelte. Colum hatte sich in Schale geworfen: Er trug ein weißes Batisthemd unter einem braunroten, mit Lammfell gefütterten Wams, das ihm bis zu den Waden reichte, und eine farblich darauf abgestimmte enge Hose. Auch er hatte sich seinen großen Kriegsgurt, in dem der lange Dolch und das Schwert mit der breiten Klinge steckten, um die Hüfte geschlungen.

»Sollt Ihr Waffen anlegen?«, fragte Kathryn. »Ich habe noch in Erinnerung, dass Ihr sagtet, in Gegenwart des Königs ... «

»Das stimmt, und ich werde sie ablegen müssen«, erwiderte Colum und klopfte ein wenig Staub von seinem gesteppten Wams. »Aber wir sind hier in London, Kathryn, und die Straßen sind vollgestopft mit Schurken der übelsten Sorte. Doch kommt, wir wollen aufbrechen!«

Colum ging mit langen Schritten in den Hof. Die Bogenschützen sprangen auf, und sie machten sich auf den Weg, allen voran der Hauptmann mit drei Männern. Drei weitere Begleiter folgten ihnen. Der Weg führte sie durch die Budge Row, von dort in die Walbrook, und schließlich gelangten sie ans untere Ende des Steelyard bei Dowgate, wo ein königlicher Kahn auf sie warten sollte. Kathryn hakte sich bei Colum ein; an diesem schönen Tag waren viele Menschen unterwegs, die sich durch das Gedränge entweder nach Cheapside hinauf oder wie sie selbst hinunter zum Fluss schoben. Hohe Häuser, deren schneeweiß gekalkte Putzflächen zu den schwarz lackierten Holzbalken in scharfem Kontrast standen, ragten über ihnen empor und sperrten die blasse Morgensonne nahezu aus. Colum raunte Kathryn zu, vorsichtig zu sein. Sie hob den Saum ihrer Röcke und versuchte, Pfützen zu umgehen. Über die randvolle, offene Kloake in der Straßenmitte rümpfte sie die Nase. Dennoch fesselte sie das geschäftige Hin und Her auf den Straßen: Hausierer und Kesselflicker liefen auf und ab und priesen lauthals ihre Waren an; Kaufleute in großen Biberhüten und gefütterten Mänteln standen an Straßenecken beisammen und tauschten die neuesten Gerüchte darüber aus, welche Schiffe eingelaufen waren und welche Handelsgüter man erstehen konnte. Eine Hochzeitsgesellschaft, die zu einer Kirche in Trinity unterwegs war, kämpfte sich durch die Menge: eine Gruppe kichernder junger Männer und Frauen, deren Gesichter nach dem Genuss von Alkohol bereits gerötet waren. An den Ecken von schmalen Gassen jammerten Bettler. Ein Ablassprediger, von Kopf bis Fuß in schmutzige, ehemals weiße Lumpen gekleidet, versuchte, Ablassbriefe auf billigen Pergamentfetzen zu verkaufen. Kinder quälten Hunde, Frauen hielten ein Schwätzchen unter schattigen Torbögen. Zwei Mönche, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, gingen hinter einem Mann her, einem Falschmünzer, der dazu verurteilt worden war, einen riesigen Wackerstein von einem Ende der Stadt zum anderen zu tragen.

Kathryn wurde schwindelig von so vielen Eindrücken. Sie hatte es aufgegeben, dem Schmutz auszuweichen, und stützte sich fester auf Colums Arm, während der Ire, die freie Hand am Dolch, entschlossen den Bogenschützen folgte. Er hielt ein waches Auge auf die Menschen ringsum und versuchte, Thomasinas Fragen, die sie unaufhörlich schnaufend und prustend hinter ihm hervorsprudelte, einfach nicht zu beachten. Colum genoss es, dass Kathryn sich so fest bei ihm untergehakt hatte. Die Heilerin hatte den Wunsch geäußert, nach London zu fahren, um Gewürze einzukaufen, was Colum hoch erfreut hatte: Einerseits wollte er sich bei Hofe mit ihr brüsten, andererseits jedoch Kathryn vor Augen führen, wie sehr ihm die großen Kriegsherren des Hauses York vertrauten, die ihn im Tower erwarteten. Doch Colum fühlte sich nicht wohl in seiner Haut. Er, der in den wilden grünen Tälern Irlands das Licht der Welt erblickt hatte, war Ställe, Pferde und weite Felder gewohnt und verabscheute die engen Gassen in den Städten, die Masse ungewaschener Leiber und die Wegelagerer, die hier wie Ratten an einem Haufen Unrat in Scharen auftauchten. Mit einem flüchtigen Seitenblick sah er, dass ihnen jemand folgte – ein kleiner, gebeugter Mann mit wirrem, grauem Haar, verschlagenen Augen und einer langen, spitzen Nase. Colum warf dem Mann einen bösen Blick zu; er erkannte einen Taschendieb auf den ersten Blick. Der Schurke wollte sich offensichtlich entweder an Colums Gruppe heranschleichen oder an jene, die anhielten, um das gut gekleidete Paar zu betrachten, das von einer kleinen Eskorte königlicher Bogenschützen durch die Straßen geleitet wurde. Doch der Kerl stellte keine tödliche Gefahr dar, und Colum wandte den Blick von ihm ab. Vor einem dahergelaufenen Wegelagerer in London fürchtete er sich nicht. Die Bluthunde von Ulster indessen waren etwas anderes. Sie hatten Colum des Verrats bezichtigt und geschworen, ihm den Garaus zu machen. Und gab es für diesen Zweck einen geeigneteren Ort als eine überfüllte Londoner Straße, wo man rasch und unauffällig eine Armbrust abschießen oder jemandem ein Messer zwischen die Rippen stoßen konnte?

»Colum, was glaubt Ihr, hat der König mit Euch vor?«

Der Ire verzog das Gesicht. »Weiß der Himmel, Mistress Kathryn. Den Brief hat mir sein Bruder, Richard von Gloucester, geschickt. Darin hieß es, dass ich den König am fünfundzwanzigsten Juli, am Fest des Heiligen Apostels Johannes, in der Kapelle des Königs im Tower treffen soll. Weiß der Henker, was an der Sache dran ist!«

Kathryn drückte seinen Arm. »Seid Ihr nervös, Colum?«

»Der Tod holt uns aus der Mitte des Lebens«, gab Colum bissig zurück.

Nun war es an Kathryn, ein langes Gesicht zu ziehen. Zuweilen bedauerte sie, jemals eine Kopie von Chaucers Werk erstanden zu haben. Der Ire, ein eifriger Leser, meinte, sie und Thomasina ständig mit Auszügen aus Geoffrey Chaucers Canterbury-Erzählungen erquicken zu müssen.

»Aus welcher Geschichte stammt das schon wieder?«, neckte sie ihn.

Colum erhob den Zeigefinger wie ein tadelnder Schulmeister.

»Nicht doch, gelehrteste aller Ärztinnen, nicht aus Master Chaucers Werken, sondern aus der Geschichte, die Gott geschrieben hat, aus der Bibel.« Er grinste. »Obwohl ich zugeben muss, wie der Ablassprediger bei Chaucer schon sagte: ›Ich suche nach dem Tod hienieden, bleich und welk ist sein Gesicht‹.«

Kathryn wurde ernst. »Hier!«, flüsterte sie erschreckt. »In Canterbury? Umgeben von königlichen Bogenschützen?«

»Oh ja.« Auch Colum sprach leise. »Meine Kameraden, die sich selbst die Bluthunde von Ulster nennen, haben keine Achtung vor Menschen. Ich bin hier in größerer Gefahr als auf einer verlassenen Landstraße.«

Als sie das Flussufer erreichten, fand ihre Unterhaltung ein Ende. Sie gingen die glitschigen Stufen zum wartenden königlichen Kahn hinab. Er war groß und breit und hatte unter einer ledernen Plane bequeme Sitze für Kathryn, Colum und Thomasina. Die Bogenschützen stiegen hinter ihnen ins Boot. Der Hauptmann erteilte knappe Befehle, die vier Ruderer legten vom Ufer ab und steuerten das Boot in die Flussmitte. Trotz der Gezeitenwende glitt der Kahn rasch über die Wasseroberfläche, als er die Bögen der London Bridge durchquerte, wo das Wasser schäumte und toste wie in einem Kessel. Kathryn, der die Geschwindigkeit und die heftige Strömung ein wenig Angst einflößten, schaute nach oben. Beim Anblick der hohen, über der Brücke emporragenden Pfähle, auf denen verwesende Schädel von Verrätern aufgespießt waren, schloss sie angeekelt die Augen. Colum, der ihrem Blick gefolgt war, versuchte sie abzulenken und wies auf verschiedene Sehenswürdigkeiten hin: das weiße Gemäuer der Paläste, hohe Kirchtürme und die unterschiedlichen Schiffstypen – Galeeren aus Venedig, riesige dickbäuchige Koggen aus der Ostsee und die großen Zweimaster, die Kriegsschiffe des Königs.