4,99 €

Mehr erfahren.

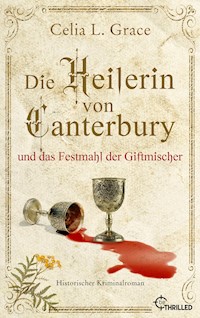

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für die Ärztin

- Sprache: Deutsch

England 1472: Die Heilerin Kathryn Swinbrooke und ihr frisch angetrauter Ehemann Colum Murtagh verbringen ungewöhnliche Flitterwochen. Im idyllischen Ort Walmer werden die beiden Zeuge eines wichtigen Treffens, das über die Zukunft der englischen Krone entscheiden könnte: Lord Henry Beauchamp empfängt Abgesandte des französischen Königs Louis XI. Doch die Emissäre vom Festland bringen Unheil und Verrat auf die Insel. Und als die ersten Giftmorde passieren, sieht sich Kathryn auf einmal einer Bedrohung gegenüber, die alles übertrifft, was sie bislang erlebt hat. Gemeinsam mit Colum muss sie schnell die Täter finden, um ein furchtbares Blutbad zu verhindern!

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhalt

Cover

Grußwort des Verlags

Über dieses Buch

Titel

Widmung

Historische Anmerkung

Historische Personen

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Über die Autorin

Weitere Titel der Autorin

Impressum

Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.

Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.

Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.

Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!

Dein beTHRILLED-Team

Melde dich hier für unseren Newsletter an:

Über dieses Buch

England 1472: Die Heilerin Kathryn Swinbrooke und ihr frisch angetrauter Ehemann Colum Murtagh verbringen ungewöhnliche Flitterwochen. Im idyllischen Ort Walmer werden die beiden Zeuge eines wichtigen Treffens, das über die Zukunft der englischen Krone entscheiden könnte: Lord Henry Beauchamp empfängt Abgesandte des französischen Königs Louis XI. Doch die Emissäre vom Festland bringen Unheil und Verrat auf die Insel. Und als die ersten Giftmorde passieren, sieht sich Kathryn auf einmal einer Bedrohung gegenüber, die alles übertrifft, was sie bislang erlebt hat. Gemeinsam mit Colum muss sie schnell die Täter finden, um ein furchtbares Blutbad zu verhindern!

Celia L. Grace

Die Heilerin von Canterbury und das Festmahl der Giftmischer

Historischer Kriminalroman

Aus dem Englischen von Marion Balkenhol

Dem Andenken an Tatiana Faye Micallef,die »unbefleckt an Gottes Busen zurückgekehrt« ist

»Und nach seinem Tod hat ein Tier keine weiteren

Qualen; doch der Mensch muss nach seinem Tod

weinen und klagen, ...«

GEOFFREY CHAUCER, DIE CANTERBURY-ERZÄHLUNGEN

»Im Mittelalter gab es Ärztinnen, die auch in

Kriegswirren und während großer Epidemien unbeirrt

praktizierten, wie sie es immer schon getan hatten,

einfach weil man sie brauchte.«

KATE CAMPBELLTON HURD-MEAD,GESCHICHTE DER FRAUEN IN DER MEDIZIN

Historische Anmerkung

Das Festmahl der Giftmischer greift Ereignisse der Geschichte Englands im späten fünfzehnten Jahrhundert auf. Die Rosenkriege waren durch die herausragenden Siege der Yorkisten bei Barnet und Tewkesbury für gewisse Zeit zu einem brutalen, raschen Ende geführt worden. Die Anhänger des Hauses Lancaster flohen in alle Winkel des Königreichs, und politische Loyalitäten veränderten sich rasch. Der Mord an den drei Flüchtlingen auf dem Friedhof von St. Swithun spiegelt deutlich das Massaker an Hauptmännern des Hauses Lancaster in Tewkesbury Abbey wider. Natürlich war Gift immer eine wirkungsvolle Art und Weise, sich eines Feindes zu entledigen, und hatte in vielen Fällen den großen Vorteil, dass keine Spuren zurückblieben (Massenvergiftungen gab es im mittelalterlichen England ebenso wie heutzutage). Erst im ausgehenden neunzehnten Jahrhundert wurde aufgrund sachgemäß durchgeführter Autopsien die Wirkung von Arsen und anderen tödlichen Giften festgestellt.

Louis XI. von Frankreich war gerissen und skrupellos zugleich. Er sollte sein Königreich vereinen und allen internen Bedrohungen der französischen Krone widerstehen. Er verhandelte ständig, um Edward IV. von England und seine siegreichen Armeen aus Frankreich fernzuhalten, und mit dem Vertrag von Picquigny im Jahre 1475 gelang es ihm auch. Louis war einverstanden, Edward eine jährliche Pension zu zahlen, lieferte ihm jedoch nie Henry Tudor aus, der trotz aller Bemühungen von Edwards Agenten die Grenzen zwischen Großbritannien und Frankreich nach Belieben heimlich überschritt. Natürlich waren es die Franzosen, die im Jahre 1485 Henry Tudor bei seinem erfolgreichen Versuch unterstützten, den letzten König des Hauses York, Richard III., zu stürzen.

Spionage und die Aktivitäten von Geheimagenten waren im fünfzehnten Jahrhundert ebenso an der Tagesordnung wie heute. Häufig war die Arbeit dieser Männer und Frauen klug verdeckt und gelangte nur dann zur Kenntnis, wenn sie von Erfolg gekrönt war, zum Beispiel die Geheimverhandlungen von Lady Margaret Beaufort und Christopher Urswick, um Henry Tudor im Jahre 1485 an die Macht zu bringen.

Schließlich mögen sich zwar Gewohnheiten verändern, sexuelle Sitten jedoch nicht, nur mit dem Unterschied, dass zu bestimmten Zeiten in der Geschichte spezielle Verhaltensweisen missbilligt wurden. Dennoch zeigt David Cressys ausgezeichnetes Werk Travesties and Transgressions in Tudor and Stuart England (Oxford University Press, 2000), dass das Anlegen von Kleidung des anderen Geschlechts und das Transvestitentum in dieser Zeit gebräuchlicher waren, als man bisher angenommen hatte.

Historische Personen

DAS HAUS LANCASTER

Henry VI.: Henry von Lancaster, Sohn des großen Henry V.; manche hielten ihn für einen Narren, andere verehrten ihn als Heiligen, für einige war er beides. Unter seiner schwachen, unfähigen Herrschaft brach der grausame Bürgerkrieg zwischen den Häusern York und Lancaster aus.

Margaret von Anjou: französische Gemahlin von Henry VI. und die eigentliche Macht hinter dem Thron; ihre Hoffnungen auf einen Sieg wurden endgültig zunichte gemacht durch herausragende Siege der gegnerischen Truppen bei Barnet und Tewkesbury in den ersten Monaten des Jahres 1471.

Beaufort von Somerset: führender General und Politiker des Hauses Lancaster; angeblicher Geliebter Margarets von Anjou, bei Tewkesbury gefallen.

Henry Tudor: der letzte Thronanwärter des Hauses Lancaster; etwa um 1473 an den Höfen Frankreichs und in der Bretagne im Exil.

DAS HAUS YORK

Richard von York: Vater Edwards IV.; Richards schrankenlose Machtgier führte zum Ausbruch der Feindlichkeiten zwischen den Häusern York und Lancaster. In der Schlacht bei Wakefield im Jahre 1460 wurde er in einen Hinterhalt gelockt und getötet.

Cecily von York (geb. Neville): »Die Rose von Raby«; Witwe Richards von York. Sie hatte vier Söhne: Edward IV., Edmund von Rutland, George von Clarence und Richard von Gloucester.

Edward IV.: erfolgreicher General der Yorkisten und späterer König.

Edmund von Rutland: Edwards Bruder, fand wie sein Vater den Tod bei Wakefield.

George von Clarence: der gut aussehende, aber heimtückische Bruder Edwards IV.; wechselte im Bürgerkrieg die Seiten.

Richard von Gloucester: jüngster Bruder Edwards IV.; spielte beim Sieg der Yorkisten 1471 eine führende Rolle.

ENGLISCHE POLITIKER

Thomas Bourchier: betagter Erzbischof von Canterbury.

William Hastings: Gefolgsmann von Edward IV.

FRANKREICH

Louis XI.: König von Frankreich, genannt »die Spinne«.

Karl der Kühne: Herzog von Burgund, Louis’ Widersacher.

Eins

... dass der Kerl das eine sagte, doch etwas anderes dachte.

GEOFFREY CHAUCER

Louis XI., durch Gottes Zorn König von Frankreich, angelte und war zufrieden mit sich selbst. Er war durch das Tal der Loire gereist und hatte an seinen königlichen Residenzen haltgemacht, um nach seiner Menagerie zu sehen, vor allem nach seinen Elefanten und einem ziemlich unbeholfenen Kamel, nicht zu vergessen die Leoparden, Strauße und andere wilde Tiere. Louis selbst war eine Spinne in Menschgestalt. Paris war der Mittelpunkt seines Netzes, doch er hatte dieses Netz so dicht gesponnen, dass es sich inzwischen über jede Stadt und jede Provinz Frankreichs legte. Louis war es zufrieden. Er hatte seine Feinde überlistet und ausgebootet; er liebte sein Land, traute ihm aber nicht über den Weg. Seine schmalen, gewundenen Waldpfade hatten schon lange vor Cäsar ihre Blütezeiten erlebt. Hier konnten durchaus Rebellen lauern, einen Hinterhalt legen, Verrat planen und einen Königsmord verüben. Daher unternahm Louis, der nie zur Ruhe kam, seine rastlosen Reisen eher zu Wasser denn zu Pferde oder in einer Kutsche. Er befuhr die großen Flüsse Frankreichs mit Booten, die er selbst entworfen hatte. Prächtige, große Prunkschiffe, auf denen er Holzhäuser mit Kaminen, Glasfenstern und allen Annehmlichkeiten eines Palasts errichtet hatte.

Der König liebte die Jagd, sei es auf das Wild im Wald oder auf einen großen Adligen oder Kaufmann, der Louis’ Herrschaft nicht anerkennen wollte. Erst vor Kurzem hatte er an der Grenze zu Burgund einen Aufstand niedergeschlagen. Ein Prunkschiff weiter vorn auf dem Fluss beförderte Käfige, in die er seine wichtigsten Gefangenen gesteckt hatte. Er würde sie wie die Tiere seiner Menagerie benutzen und den Menschen zeigen, dass er der König war. Weder eines Menschen Macht noch Naturgewalten konnten sich seinem Zugriff entziehen. Auf dem Gefängnisschiff hatte er Pfosten aufstellen lassen, auf denen die abgetrennten Häupter von weiteren Verrätern steckten; einem davon hatte er eine mit Pelz eingefasste Kapuze aufgesetzt, um es von den anderen zu unterscheiden. Jetzt ruhte Louis sich aus. Er sah in den blauen Himmel und griff nach seiner Angelrute. Am Abend zuvor war eine Feuerschneise, ein brennender Komet, ein Feuerball quer über das Himmelszelt gezogen. Ob das eine Warnung war?, fragte er sich. Spielte es überhaupt eine Rolle? »Alea iacta est, der Würfel ist gefallen!«, murmelte er vor sich hin. Welche Gefahren auch drohen mochten, er musste sich ihnen stellen. Er hatte den Schreinen und Kirchen der nächsten Umgebung Geld geschickt und Hunderte Sondermessen angeordnet, die jegliche Gefahr abzuwehren hatten. Außerdem hatte er dem heiligen Martin von Tours, dem Schutzpatron Frankreichs, versprochen, ein glänzendes Gitterwerk aus Metall für sein Grabmal zu kaufen. Ein veritables Kunstwerk sollte es werden, hergestellt aus elftausend Pfund reinstem Silber. Er hatte auch Botschaften nach Amboise geschickt, wo sein kleiner Sohn, der Dauphin Charles, in strikter Abgeschiedenheit lebte, in sicherer Entfernung von möglichen Entführern und von den grauenhaften Auswirkungen unzähliger Krankheiten, die sich ausbreiteten und die Städte seines Königreichs bedrohten.

Louis war froh, sich nicht dort aufzuhalten, vor allem nicht in Paris; der Klang der Glocken war ein beständiger Quell des Ärgers, die überfüllten, schmalen Straßen eine ewige Bedrohung für seine Macht, ein Ort, an dem Ideen und neue Befürchtungen wie Unkraut auf einem Misthaufen gediehen.

»Majestät?«

Louis wandte den Kopf.

»Majestät?«, wiederholte der Knappe. »Es heißt, gestern Abend sei ein Kirchturm vom Satan angegriffen worden und ausgebrannt. Die Spuren der Satansklauen sind noch an den Wänden zu sehen.«

»Stimmt das?«, murmelte Louis vor sich hin. Er drehte sich um, als die Angel zuckte. War es ein Dämon, fragte er sich, oder nur ein Blitz? Einst hatte ihm ein Gelehrter erzählt, dass Gebäude, die in den Himmel ragten, stets das Feuer vom Firmament auf sich zogen. Trotzdem musste er sich vergewissern. Louis ergriff stets Vorsichtsmaßnahmen. Er hatte den Gesandten aufgetragen, dafür zu sorgen, dass immer ein Eisenmesser über der Wiege seines Sohnes hing und in jeder Ecke Salztöpfe aufgestellt waren. Das Eisen und das Salz würden Dämonen abhalten, ganz zu schweigen von den vielen heiligen Reliquien, die an den Balken des Kinderzimmers hingen. Ärgerlich verzog Louis das Gesicht. Er glaubte einen Fisch am Köder zu haben, doch nun hing die Angel durch, wie so vieles in seinem Leben. Der König ging ruhelos auf und ab, die Sporen klirrten an seinen Stiefeln. Starr blickte er über den Fluss. Der Nebel lichtete sich. Es würde ein schöner Tag werden, auch wenn der Sommer zur Neige ging. Er sah bereits das eine oder andere goldgelbe Blatt im grünen Laub. Die Brise am Morgen war kalt, doch mit der aufgehenden Sonne würde sie sich legen. Wie auch immer, dem König war warm. Zu beiden Seiten glühten abgedeckte Kohlebecken, in denen die rote Glut heftig knackte und hin und wieder zischte, wenn Wassertropfen aus dem Fluss durch das Gitter drangen.

Louis bog die Finger. Er war gestiefelt und gespornt, allzeit bereit, sein Prunkschiff zu verlassen und loszureiten, um sich einer Gefahr oder einem Rebellen zu stellen. Er trug sein übliches graues Gewand, mit weißem Lammfell gefüttert, über dem Kopf die Kapuze eines Mönchs. Darüber hatte Louis einen breitrandigen Hut gesetzt, eine schwere Bürde, war er doch dicht mit silbernen Medaillons besetzt, die seine Lieblingsheiligen zeigten. Louis griff nach einem Stück Käse und kaute schmatzend darauf herum. Tags zuvor hatte er Pläne geschmiedet, ehe er eine nahe gelegene Burg aufgesucht hatte, in die Gesandte aus Spanien rothäutige Schweine gebracht hatten, damit er sie sich ansah, darüber hinaus eine Schar Stieglitze, Elstern, Turteltauben sowie zwei große Windhunde, die Halsbänder aus lombardischem Leder trugen und Hundeleinen aus getrockneter Wolfshaut. Louis blies die Luft aus den Lungen; sein Atem blieb in der Morgenluft hängen. Im Nebel weiter flussabwärts fuhren Lastkähne, dicht besetzt mit seinen Leibwachen, und an beiden Ufern hielten Truppen der normannischen Kavallerie mit dem königlichen Prunkschiff, der »Königin der Lilien«, Schritt. Louis vernahm Rufe, ein leichtes Rumpeln, als ein Boot längsseits anlegte. Er lächelte. Seine Besucher waren eingetroffen. Er reichte die Angel einem Diener. »Halt sie fest«, befahl er. »Wenn der Fisch anbeißt, hol sie schnell ein.«

Louis stieg mit klingenden Sporen und seinem klappernden, glitzernden Rosenkranz aus Perlmutt, den er um den Hals trug, die mit Leder eingefassten Stufen zur königlichen Kabine hinauf. Die Kabine schmückte sich ringsum mit hohen Fenstern; die Wände selbst waren mit dicken Gobelins behängt, die in mannigfachen, augenfälligen Farben – in leuchtendem Rot, Tiefblau und glitzerndem Gold – Szenen aus dem Leben der heiligen Vorfahren des Königs darstellten. Der Boden war aus glänzendem Holz und zum Schutz vor der Kälte mit Bärenfellen und Wolfspelzen ausgelegt. Ein Schreiber saß auf einem hohen Hocker und kopierte den Brief, den Louis gleich nach der dritten Messe diktiert hatte. Der König zog die Handschuhe aus und spreizte die Finger über einem Gefäß mit glühender Kohle. Hier drin war es noch immer kalt.

»Gebt dem Schatzmeister per Brief zu verstehen«, befahl er, »er soll mir ein Tierfell besorgen, ähnlich dem, das der Bischof von Valence mir schenkte. Es hat meinen Rücken vollständig bedeckt und ließ sich auch noch über den Rumpf meines Pferdes breiten.« Louis tippte sich mit dem Finger an die spitze Nase. »Wenn es regnete«, fuhr er fort, »brauchte ich keinen Umhang, während das Fell bei warmem Wetter einer kühlen Brise gleichkam. Habt Ihr das verstanden?«

Der Schreiber nickte.

»Gut!« Der König klatschte in die Hände. »Dann geht hinaus und lasst meine Besucher herein.« Louis ging hinüber zum Thron auf dem kleinen Podest, das an der gegenüberliegenden Wand unter einem blauen Baldachin mit goldenen Lilien stand, machte es sich bequem und zog sich die Lammfelldecke über. Er hatte zu lange geangelt, ihm war kalt! Die Tür ging auf, und drei Männer traten ein. Alle waren gestiefelt und gespornt; schwere wollene Militärmäntel hingen über ihren Schultern. Sie näherten sich dem Podest, zogen die Kapuzen vom Kopf und beugten das Knie. Louis musterte sie in dieser Haltung. Der etwas kleinere, rothaarige Mann in der Mitte, Vicomte Sanglier, war Louis’ persönlicher Gesandter in England.

»Monsieur le Vicomte!« Louis beugte sich nach vorn. »Hattet Ihr eine angenehme Reise?« Der Gesandte hob das bleiche Gesicht, die grünen Augen hatten rote Ränder, der rötliche Bart war sauber getrimmt. Louis fiel auf, dass der Vicomte den Bart benutzte, um seine zerklüfteten Wangen zu verdecken, Narben, welche die Pocken hinterlassen hatten.

»Majestät.« Sanglier fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Wir sind gereist wie Hunde und haben geschlafen wie Hunde. Das Essen war entweder angebrannt oder halb gar, während der Wein wie Essig schmeckte.«

»Würdet Ihr dem zustimmen, Monsieur?« Louis wandte sich an François Cavignac, zuständig für auswärtige Angelegenheiten, einen jungen Mann mit ordentlich geschorenem schwarzem Haar und einem rundlichen Gesicht. Mit seinen unschuldigen Augen, den weichen Wangen und dem reichlich affektierten Auftreten erinnerte er Louis stets an einen Chorknaben. Dennoch hatte sich Cavignac als äußerst fähiger Spion erwiesen, der Louis’ Agenten im Ausland eigenständig unter Kontrolle hatte. Cavignac war Gelehrter der Sorbonne, verschlagen, listig und rücksichtslos, wenn es um Louis’ Feinde ging. Ein Bürgerlicher, den Louis hatte emporkommen lassen, seine Treue zur Krone rangierte gleich hinter seinem persönlichen Ehrgeiz. Obwohl Louis sich noch so viel Mühe gegeben hatte, Vicomte Sanglier hatte nur wenig entdeckt, was an Cavignacs Gewohnheiten außergewöhnlich gewesen wäre, bis auf die Tatsache, dass er ein hingebungsvoller Mann der Schrift war. Cavignac war ein Gelehrter, der Theologie studiert hatte, und er schickte gern verschlüsselte Geheimbotschaften, die auf Bibelzitaten beruhten. Dennoch war Cavignacs Privatleben für Louis nicht sonderlich interessant, denn ihm ging es nur um das eine: War Cavignac loyal? Daran gab es keinen Zweifel! Cavignac kannte die Regeln des französischen Geheimdienstes. Jeder Verrat, auch der geringfügigste, hatte den plötzlichen, gewaltsamen Tod zur Folge.

»Monsieur.« Louis beugte sich noch weiter vor. »Ich habe Euch etwas gefragt.«

»Majestät, verzeiht.« Cavignac schwankte. »Meine Knie sind wund. Der Vicomte hat recht. Mein einziger Trost auf unserer Reise war die Begleitung meiner Kollegen und die Aussicht, in Eure Nähe zu kommen.«

Louis lächelte. Zumindest zur Hälfte war die Aussage wahr. Sie spiegelte auch wider, wie die intensive Rivalität um seine Zuneigung das Leben dieser drei Männer bestimmte.

»Und Euch geht es gut?« Louis wandte sich an den Mann zu seiner Rechten. Unter dem Militärumhang trug Claude Delacroix, zuständig für innere Angelegenheiten, die schwarz-weiße Tracht eines Dominikaners, doch er war kein Mönch, erst recht kein Pfarrer. Delacroix kleidete sich so, weil er seinen Eltern geschworen hatte, Dominikanermönch zu werden. Doch Delacroix hatte, sobald seine Eltern gestorben waren, die Ausbildung zum Priester abgebrochen, um in Montpellier Medizin zu studieren. Ein geschmeidiger Mann mit einem ausgemergelten Gesicht, zerfurchten Wangen, vorstehenden Lippen und hohlen Augen. Er erinnerte Louis an einen seiner Lieblingsrennhunde, sehnig, schnell und bösartig. Delacroix war sprachbegabt, er konnte nicht nur Englisch und Normannisch, sondern auch klassisches Latein, Deutsch, ja sogar die Verkehrssprache der italienischen Städte. Delacroix unterstanden Louis’ Agenten in Frankreich sowie die Jagd nach Spionen anderer Mächte und deren Vernichtung. Delacroix war ebenso entschlossen wie sein Herr, Edward von England und seine kriegerischen Brüder Richard von Gloucester und George von Clarence von Frankreich fernzuhalten. Eines Tages würden sie die einzige französische Stadt zurückerhalten, die noch von den Engländern gehalten wurde – Calais –, und einen Keil zwischen England und Frankreichs Todfeind treiben – den großen Herrn, der die Einheit des Königreichs gefährdete, Karl den Kühnen, Herzog von Burgund.

»Für Euch muss die Reise besonders strapaziös gewesen sein, Monsieur«, verkündete Louis. Delacroix hob amüsiert den Kopf, Lachfältchen in den Augenwinkeln. Louis brüstete sich damit, die kleinen Geheimnisse eines jeden zu kennen, der zu seinen engsten Beratern gehörte. Dank Sanglier kannte er Delacroix’ Geheimnis, der die Dominikaner aufgrund seines leidenschaftlichen Verlangens nach weichem, parfümiertem Fleisch verlassen hatte. Delacroix war ein ständiger Besucher der Kurtisanen im Haus der Freude, das in seinen eigenen Obsthainen und Gärten nicht weit von der Porte de St. Denis stand.

»Majestät.« Delacroix’ Stimme war weich und melodisch wie die eines freundlichen Priesters.

»Wir sind gereist, und jetzt sind wir hier, um Euren Willen zu vernehmen.«

»So sei es.« Louis richtete sich auf. »Dann erhebt Euch und kniet nicht da wie Statuen.«

Eine gewisse Unruhe entstand, als sie drei Lederstühle nach vorn rückten, damit sie vor ihrem König Platz nehmen konnten. Louis ließ sie eine Weile warten und zupfte an der Lammfelldecke, die über seinen Knien lag. »Heute noch«, hob er an, »werdet Ihr nach England abreisen. Ihr seid meine Gesandten am Hofe Edwards von York. Ihr habt Eure Instruktionen?«

»Nach London?«, fragte Cavignac.

»Nein, nach Walmer an der Küste von Kent«, antwortete Louis, als spräche er mit sich selbst.

»Lord Henry Beauchamp. Euer alter Widersacher, Wahrer des Geheimen Siegels, erwartet Euch auf seinem Herrensitz. Er wird in Gesellschaft eines Iren sein, ein Gefolgsmann Edwards, Colum Murtagh.«

»Aha!« Sanglier schnallte seinen Umhang auf und ließ ihn zu Boden gleiten.

»Kennt Ihr Murtagh?« Louis lächelte.

»Allerdings«, erwiderte Sanglier. »Murtagh ist ein Krieger, ein Söldner, Verwalter der Königlichen Stallungen in Kingsmead in der Nähe von Canterbury. Ich habe ihn schon einmal erwähnt, Majestät.«

»Ist er gefährlich?«

»Unter Umständen.«

»Fürchtet Ihr ihn?«

»Ich fürchte mich vor der Frau, mit der er verlobt ist, Kathryn Swinbrooke. Sie ist Ärztin, sowohl bei Hofe als auch vom Erzbischof und dem Stadtrat von Canterbury angestellt, um bestimmte Angelegenheiten zu untersuchen.«

»Ich habe von ihr gehört.« Louis wedelte mit der Hand. »Wie ich hörte, sollen sie und Murtagh heiraten, doch ich sehe nicht, wie sie sich in Eure Pläne einmischen könnten. Ihr müsst nach England reisen; Lord Henry wird Euer Gastgeber sein. Ihr sollt Eure Kenntnisse verwenden, um sicherzustellen, dass sie sich von Frankreich fernhalten und Burgund weder Hilfe noch Unterhalt gewähren.«

Louis erhob sich abrupt, seine Gefolgsleute taten es ihm gleich. Der König ging zu einer kleinen, reichlich mit Schnitzereien verzierten Truhe, die drei Schlösser hatte. Er nahm den kleinen Schlüsselring, der an einem Haken an seinem Gürtel hing, öffnete die drei Schlösser, klappte den Deckel auf und zog eine polierte Schatulle heraus.

Sanglier fielen die drei winzigen Schlüssel daran auf, die in den Schlössern steckten. Louis vergewisserte sich zunächst, dass alle sich drehen ließen, ehe er die Schlüssel abzog und seinen Gesandten jeweils einen gab. Dann reichte er Sanglier die polierte Schatulle.

»Hebt sie sorgfältig auf. Lasst die Engländer wissen, dass sie in Eurem Besitz ist. Edward von England würde alle Juwelen seines Kronschatzes geben, um sie zu bekommen.« Louis lachte, als er Sangliers Verwirrung sah.

»Wisst Ihr, was diese Schatulle enthält?«

Sanglier schüttelte den Kopf.

»Den englischen Geheimcode«, flüsterte Louis aus Angst, seine Stimme könnte weiter vordringen als erwünscht. »Dieses Buch wird uns in die Lage versetzen, alle Geheimbotschaften zu verstehen, die Edward von England seinen Spionen in Frankreich schickt, sowie die richtigen Namen und Aufenthaltsorte dieser Spione.«

»Woher?«, stammelte Sanglier. »Majestät, wie seid Ihr daran gekommen? Wir haben danach gesucht ...«

»Es spielt keine Rolle.« Louis streichelte die Schatulle wie einen Jagdvogel. »Lasst Edward von England einfach wissen, dass Ihr es habt, ich habe bereits Andeutungen in die Welt gesetzt.«

Louis saugte an den Zähnen und suchte mit der Zunge nach den wunden Stellen am Gaumen. Er betrachtete seine drei Gesandten. Die Verwirrung von Delacroix war ihm nicht entgangen, ebenso wenig wie der Blick, den Sanglier und Cavignac tauschten. Da war etwas Geheimnisvolles, das Louis nicht zu begreifen vermochte. Schließlich war Sanglier derjenige gewesen, der berichtet hatte, dass der echte Geheimcode zusammen mit seinem Hüter, dem Engländer Marshall, an der Seine verschwunden war. Der König seufzte und deutete auf das Tablett mit Weinkelchen auf dem Tisch neben dem Podium.

»Erfrischt Euch, probiert den Wein, es ist der beste Burgunder, den ich anbieten kann. Ich muss mich um meine Angel kümmern.«

Hastig verneigten sich die drei Männer, als Louis, kaum hörbar eine Hymne vor sich hin summend, die Kajüte verließ, wobei er dem Knappen zurief, ob er etwas habe fangen können. Sobald die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen war, entspannten sich die drei Männer. Delacroix füllte drei Kelche mit Wein und bediente die anderen. Sie tranken sich zu, wärmten die Hände über dem Kohlebecken und steckten, begierig wie Kinder, die ein Geschenk auspacken, ihre Schlüssel in die Schatulle. Sanglier drehte sie um und hob den Deckel. Darin lag ein kleines Buch, das in seinem glänzenden, mit Edelsteinen besetzten Einband aussah wie ein Psalter. Er öffnete die Schnallen und holte tief Luft. Die Innenseiten waren leer, beigefarbenes Pergament, Seite für Seite, alle fein säuberlich zusammengenäht, doch bar aller Zeichen, Symbole oder Bilder. Sanglier blätterte durch das knackende Pergament, dann zog er den Ledereinband ab und untersuchte sorgfältig die feste Pappe darunter.

»Nichts.« Er reichte es seinen beiden Begleitern, die es auf ähnliche Weise unter die Lupe nahmen. Cavignac hielt es an eine Kerze, um noch sorgfältiger nachzusehen. Dann riss Delacroix es ihm aus den Händen. Sanglier fing an zu lachen. Er umfasste seinen Weinkelch mit beiden Händen und setzte sich wieder auf seinen Stuhl. Er versuchte zu trinken, verschluckte sich, prustete und spuckte den Wein auf den Boden. Delacroix sah ihn schräg an. War sich Sanglier des kleinen Rätselspiels ihres Königs bewusst gewesen? Hatte er seinen guten Freund Cavignac bereits eingeweiht? Delacroix verbarg seinen Zorn. Hier war, wie er es Louis bereits zugetragen hatte, etwas Geheimnisvolles im Spiel. Seitdem Marshall verschwunden war. Versuchten die beiden ihn auszuschließen? Sanglier der Fuchs mit seinen geheimen Kenntnissen über Lord Henry Beauchamp? Sanglier, der sich im Stillen damit brüstete, sogar einen Spion in Walmer Village zu haben? Delacroix warf einen raschen Blick auf Cavignac, doch der war in den Schatten getreten, als wollte er sein Gesicht verbergen.

»Fahrt fort.« Sanglier wedelte mit der Hand. »Reißt das Buch in Stücke. Riecht an jeder Seite. Da ist nichts. Kein Geheimcode!«

Delacroix starrte ihn an; ihm blieb nichts anderes übrig, als in das Gelächter einzustimmen. Sanglier drehte sich um und verriegelte die Tür, durch die sein Meister hinausgegangen war.

»Ein Toast auf die Spinne!« Er grinste. »Vor sechs Monaten« – Sanglier wischte sich mit dem Handrücken den Mund ab – »war Sir Henry in Paris. Wir wissen, dass er sich dort mit Edwards wichtigsten Spionen getroffen hat. Nun trug Lord Henrys Schreiber, William Marshall, angeblich den Geheimcode bei sich. Um es kurz zu machen, Marshall verschwand, und mit ihm dieses Buch.«

»Natürlich«, konstatierte Cavignac. »Ich erinnere mich daran. Wollte er nicht mit einem Boot auf der Seine unterwegs sein? Ein Unfall, heißt es, er ist ertrunken.«

»Seine Leiche wurde nie gefunden«, fuhr Sanglier fort. »Allen Berichten zufolge hatte Marshall den Geheimcode bei sich, und auch der verschwand. Nun will unser Herr Edward von England damit drohen ...«

»... dass wir den Geheimcode in Händen haben«, setzte Cavignac den Satz fort.

Sanglier nickte und hob seinen Kelch. »Bedenkt allein die Verwirrung, die das auslösen wird.«

Die alte Mother Croul war nicht in Walmer geboren, sondern viele Meilen weiter im Norden. Sie war als Braut von Crispin, dem Zimmermann, in den Ort gekommen. Nachdem er an Schweißfieber gestorben war, hatte Mother Croul Ambrose geheiratet, den Lehrjungen ihres Gemahls, doch der war auf die schiefe Bahn geraten und gehängt worden. Mother Croul war in ihrer strohgedeckten, zweiräumigen Kate mit Lehmboden und einer Bettstatt auf dem Speicher allein alt geworden, in der Nähe von Blacklow Copse, einem Wäldchen am Rande von Walmer. Die Kate besaß eine verfallene Werkstatt und einen provisorischen Stall, die beide nun leer standen. Mother Croul war eher auf ihren Stock denn auf einen teuren Zelter angewiesen. An jenem Tag, dem Vorabend von Michaeli, als die ersten entsetzlichen Giftmorde geschahen, war Mother Croul bereits unbehaglich zumute. Es war kurz vor Sonnenuntergang. Sie war in ihren Kräutergarten hinausgegangen und hatte sich zwischen die Bösartigen gestellt, jene tödlichen Kräuter, Nachtschatten, Fingerhut und Schierling – Pflanzen, die das Herz eines Menschen in wenigen Atemzügen zum Stillstand bringen konnten. Das war nicht der Grund, weshalb Mother Croul sie anbaute, sondern eher, weil diese Kräuter in kleinen Dosen dem Magen und dem Herzen Linderung verschafften. Mother Croul ging wirklich umsichtig mit diesen Pflanzen um. Sie glaubte von ganzem Herzen an Jesus Christus, doch sie war sich jener Dämonen durchaus bewusst, der bösen Geister und Kobolde, die im modrigen Brachland und den Wäldern umherspukten. Mother Croul war besonders vorsichtig, wenn sie die Alraune ausgrub. Sie zog dieses Kraut nur mit einem Stück Seil aus dem Boden, das sie an ihrem Stock befestigte.

Ihre beiden gescheckten Katzen, Gog und Magog, begleiteten Mother Croul in den Garten, zwei Jäger im Dunkeln, der Schrecken aller ansässigen Vögel, erst recht aller Schädlinge, die von den Feldern hereinschwärmten. Die alte Frau war um ihre Gesellschaft dankbar, da ein ungutes Gefühl in ihr schwelte. Sie hatte Albträume gehabt, hatte finstere Teufel auf der Straße gesehen, und in der Nacht hatte sie die Geister in dunklen Ecken schnattern hören. Mother Croul war nicht leicht zu erschrecken. Sie konnte lesen und schreiben. Vor vielen Jahren hatte sie eine Fibel besessen, war sogar unterwegs nach Canterbury gewesen und hatte die London Bridge mit ihren vielen Bögen bestaunt, auf denen Häuser und Läden standen, ganz zu schweigen von den langen Pfählen, auf denen die Schädel hingerichteter Verräter steckten. Auch wunderlich war Mother Croul nicht. Sie war vorsichtig mit allem, was sie zu sich nahm. Sie hatte oft genug mit Badern, Apothekern und klugen Reisenden gesprochen, um zu wissen, dass bestimmte Kräuter eigenartige Vorstellungen hervorriefen. Woher rührte also ihre tief sitzende Angst? Sie ging den Gartenpfad entlang und öffnete das schäbige Holztor. Mother Croul drehte sich um und blickte zurück auf ihre Kate und die paar mageren Hühner, die im Staub vor der Tür badeten. Die Kate sah ärmlich aus; Mother Croul hatte ein paar Pennys angespart und oft daran gedacht, einen Maurer oder einen Dachdecker zu bestellen, um das Notdürftigste zu reparieren, doch wozu? »Morsch und schimmelig« pflegte sie ihre Kate zu beschreiben.

»Morsch und schimmelig«, sagte sie laut vor sich hin. »Und wurmstichig, genau wie ich.« Die Alte lächelte. Dennoch hatte sie vor vielen Jahren an einem lauen Abend, als die Vögel sangen und die Luft nach Rosen duftete, mit ihrer ganz großen Liebe dort gelegen, mit Crispin, dem besten Zimmermann in der ganzen Grafschaft! Crispin, mit seinem sehnigen Körper und den heißen, leidenschaftlichen Küssen ...

»Lang, lang ist’s her«, murmelte Mother Croul vor sich hin und schrak zusammen, als ein Wiesel über den Weg schoss, so schnell, dass sogar die Katzen sich nicht rührten. Andererseits hätten sie das Wiesel ohnehin in Ruhe gelassen, war es doch ein Zeichen für Unglück, und roch der Atem des Wiesels nicht abgestanden und faulig? Mother Croul sah in den blauen, vom Regen blank geputzten Himmel. Die Sonne ging nun hinter einer Wolkenbank unter. Der Herbsttag ging zur Neige, und im Blacklow Copse erwachten die Stimmen der Nacht. Eine kühle Brise kam auf, und die Krähen, die über den Bäumen kreisten, schrien laut. Mother Croul kniff die tränenden Augen zusammen und sah in die Ferne. Sie konnte die Lichter des Dorfes erkennen, Kerzenschimmer, das Feuer in der Schmiede und den Schein von Hornlaternen vor den Schenken. Hier und da flackerten Fackeln auf, wenn die Tagelöhner von den Feldern zurückkehrten. Sie würden sich im Schankraum des »Blauen Ebers« oder des geräumigeren »Silbernen Schwans« versammeln, ehe sie sich auf den Heimweg machten. Sie würden sich setzen und aus Lederkrügen frisches Ale trinken, aus Hopfen gebraut, und mit den Fischern, die sich auf eine Nacht auf See vorbereiteten, Geschichten austauschen.

»Zu Lande und zu Wasser ernten«, flüsterte Mother Croul. Ihr Blick folgte der Linie des ansteigenden Landes. Sie konnte die Felder ausmachen, Baumgruppen und hoch oben auf den Klippen die hellen Lichter des Gutshauses von Lord Henry Beauchamp, einem Großgrundbesitzer und Freund des Königs, der tief in den Kelch des Lebens geblickt hatte. Lord Henry mit seinem blonden Haar, dem freundlichen Gesicht und den eigenartigen blauen Augen, ein Mann aus Kent, ein Knappe, der die heiligen Hallen von Cambridge besucht hatte, um Schreiber zu werden. Lord Henry hatte sich auch als fähiger Soldat erwiesen. Er war dem Banner des Hauses York gefolgt und hatte in so manch blutiger Schlacht an der Seite König Edwards gekämpft, sodass die Krone ihn großzügig entlohnt hatte. O ja, sehr großzügig! König Edward hatte Lord Henry wie einen rächenden Engel nach Walmer geschickt, Gottes Urteil zu vollstrecken und blutige Rache an der Bande Strandräuber zu nehmen, die viele Schiffe vor der Küste versenkt und die ermordeten Seelen ihrer Besatzungen vor Gottes Thron geschickt hatten. Eines der Opfer war Lord Henrys geliebter Bruder gewesen. Danach hatte der König ihm Walmer übergeben, um Vergeltung zu üben! Und wie er gewütet hatte! Auf den Klippen wurden Galgen errichtet, an denen die Schurken wie die Kadaver marodierender Krähen bei einem Bauern hingen. Sobald das alles vorüber war, hatte die Krone Lord Henry noch weiter gefördert. Mother Croul hatte unter dem Friedhofstor der Pfarrkirche St. Swithun gestanden und die Gerüchte vernommen, dass Sir Henry Ländereien, Wiesen, Weiden, Wälder, Fischrechte in ganz Kent erhalten habe. Er war wieder in diesen Ort zurückgekehrt, hatte die verfallene Burg niedergerissen und ein neues Herrenhaus errichtet, das von einer großen Mauer umgeben war. Angeblich war es wie ein Paradies, ein großes Haus aus honigfarbenen Steinen, die eigens aus den Cotswold Hills herbeigeschafft worden waren. Das Anwesen bestand aus einer Kapelle, Außengebäuden, Stallungen und Lagerhäusern, alle aus demselben leuchtenden Stein mit rotschwarzen Schieferdächern und gefliesten Böden. Die Diener, die dort arbeiteten, beschrieben die Zimmer, deren Wände mit dunklem Holz getäfelt waren, darüber hingen leuchtende Gobelins und in Gold gerahmte Bilder.

O ja, Lord Henry war ein großer Mann, sowohl bei Hofe als auch in der Grafschaft, überlegte Mother Croul. Er war Mitglied des Kronrats und zugleich Wahrer des Geheimen Siegels; er fand Gehör beim König und allen Großen des Landes. Dennoch hatte Lord Henry einen harten Preis für diesen Ruhm bezahlt: War es nicht gerade ein Jahr her, dass seine Frau, Lady Mary mit dem herrlichen, kastanienbraunen Haar, bei Gallows Point von den Klippen gestürzt war? Niemand wusste, was sie so allein dort draußen zu suchen hatte. Ein Diener sagte, sie habe das Gutshaus in ängstlichem Zustand verlassen und sich geweigert, Zofen oder Diener mitzunehmen. Ein fahrender Kesselflicker fand ihr Pferd, während die vom Meer angespülte Leiche auf den Felsen darunter entdeckt wurde. Es hieß, Lady Mary sei ausgerutscht. Böse Zungen hingegen behaupteten, sie sei verrückt geworden und hinabgesprungen. Elias, der Schmied, hatte sich unter Alkohol sogar zu der Äußerung verstiegen, sie sei gestoßen worden. Andererseits hatte Elias ein loses Mundwerk und war sehr eifersüchtig auf Lord Henry. Das war das Problem von Walmer. Ein friedlicher Ort, doch wie das Meer in seiner Nähe verbarg er dunkle, wogende Geheimnisse, die abrupt ausbrechen konnten, aufgepeitscht von zu viel Ale und einem Sturm der Leidenschaft.

Mother Croul ging noch weiter über den Pfad, das Gutshaus nicht aus den Augen lassend. Sie hatte gehört, dass die Großen eingetroffen waren, Angehörige des französischen Hofs, ganz zu schweigen von anderen, einschließlich einer Ärztin – wie war doch gleich ihr Name? Mother Croul schloss die Augen, er wollte ihr einfach nicht einfallen. Sie stützte sich auf ihren Stock, starrte in die Dunkelheit, ohne auf die Katzen zu achten, die sich an ihren Fußgelenken rieben. Sie kannte alle Gerüchte, die in Walmer umgingen. Wer wen hasste, wer diese oder jene Jungfrau begehrte, welche Frau hier und da ihre Gunst gewährte. Dass Daniel, der Bäcker, häufig den Finger auf die Waagschale legte oder Kalk unter sein Mehl mischte. Dass der Arzt Roger auch von den Armen Gebühren verlangte. Dass Elias, der Schmied, nur allzu gern ein Pferd verkaufte, das nicht ihm gehörte. Dass Isabella, die Frau des Schmieds, oft am Rande der Wälder gesehen wurde, wie sie mit Männern redete! Die schwärenden, unbedeutenden Streitigkeiten und bösartigen Eifersüchteleien, die Habgier und der Geiz, die Dämonen gleich ihr hässliches Haupt erheben konnten und Nachbar gegen Nachbar aufbrachten, Freund gegen Freund.

Mother Croul war schlau, ihr entging nicht viel. Sie hatte die Gabe, zwischen anderen zu sitzen und ihnen zu lauschen, eine eifrige Beobachterin verschlagener oder scharfer Blicke. Sie fürchtete sich nicht vor den Einwohnern von Walmer – sie konnten zum Apotheker Adam oder dem Arzt Roger gehen, doch auch Mother Croul wurde zu den Geburten gerufen, zur Behandlung von Prellungen, verstauchten Handgelenken oder einem gebrochenen Knöchel. Natürlich hieß es unter der Hand, sie sei eine Hexe. Mother Croul lachte leise vor sich hin. Jede Frau wurde als Hexe bezeichnet, die allein lebte, die siebzig überschritten hatte, die sich in der Welt und mit Kräutern auskannte und mit zwei Katzen zusammenlebte. In ihrem Schreibpult in der Kate hatte sie einen Schutz gegen solche Hetze. Mother Croul besaß einen Brief vom Erzdiakonat zu Canterbury, in dem ihre Gabe gepriesen wurde und der Erzbischof ihr den Segen für ihre Arbeit in jener Stadt gewährte, in der sie zur Zeit der Pest als Pilgerin weilte.

Mother Croul schaute in den dunkler werdenden Himmel. Warum sollte sie sich also Sorgen machen? Sie warf einen Blick auf die hoch aufragenden Turmgiebel von St. Swithun. Ja, das war es! Gestern war Sonntag, und die Gemeinde, die sich zur Morgenmesse einfand, war erstaunt, direkt neben dem Taufbecken die Worte »Mene, mene, tekel u-parsin« auf den Boden hingekritzelt zu finden. Alle wussten, was sie zu bedeuten hatten. Die Worte waren von einem der Wandgemälde im Querschiff der Kirche abgeschrieben, einer ins Auge springenden Darstellung des Propheten Daniel in der Löwengrube. Darüber standen auf einer Pergamentrolle jene Worte aus dem Buch Daniel, fünftes Kapitel: »Mene, mene, tekel u-parsin. Gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und macht ihr ein Ende, gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden.« Alle Gemeindemitglieder, auch solche, die des Lesens oder Schreibens nicht kundig waren, hatte man über das Gemälde und die seltsamen Worte darüber unterrichtet. Dass Gottes Finger diese Warnung an den heidnischen König Belsazar gerichtet hatte, kurz bevor er die Macht dieses Königs zerschmetterte. Pater Clement, ihr Gemeindepfarrer, für gewöhnlich ein freundlicher Mann, der mit seiner Schwester Amabilia im Pfarrhaus wohnte, war richtig wütend geworden. Nach der Messe hatte er, ohne seine grün-goldenen Messgewänder abzulegen, die Kanzel bestiegen.

»Das hier ist das Haus Gottes!« Pater Clements Augen strahlten hell aus seinem hageren, bleichen Gesicht. »Das hier ist das Haus Gottes und das Tor zum Himmel! Ein furchterregender Ort, der Gottes eigenen Sohn und eine Engelschar beherbergt. Wie kann es jemand wagen, solche Worte auf den Boden unserer Kirche zu schreiben?« Dann war der Pfarrer zu anderen Dingen übergegangen, als habe die Blasphemie die Tore seines Herzens aufgeschlossen. Mit donnernder Stimme hatte er seine Schäfchen der Selbstsucht, des Mangels an Fürsorge, der Eifersucht und Gehässigkeit bezichtigt. Er hatte noch sündigere Geheimnisse angedeutet, sich dann aber zurückgehalten. Alle Gemeindemitglieder waren zutiefst zerknirscht gewesen. Für gewöhnlich war Pater Clement zahm wie eine Taube. An jenem Morgen jedoch war er wie jener fahrende Prediger erschienen, der vor Kurzem mit sonnenverbrannter Haut, wirrem Haarschopf und Bart nach Walmer gekommen war. Eine angsteinflößende Gestalt, wie sie neben dem Kruzifix auf dem Marktplatz stand und warnte, der Jüngste Tag sei nahe, und der Zorn Gottes würde schon bald über sie kommen. Mother Croul fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und hielt prüfend die Nase in die Brise: Der Wechsel der Jahreszeit stand bevor, sie roch die Fäulnis des Herbstes. Alles war dem Zerfall anheimgegeben – das hatte sie erst eine Stunde zuvor noch gedacht, als sie mit den anderen Dorfältesten im Pfarrhaus gesessen hatte. Sie hatten über diesen fremden Prediger gesprochen, der wie aus dem Nichts aufgetaucht war, um durch den Ort zu wandeln und vor dem Kreuz auf dem Marktplatz zu predigen. Mother Croul hatte die Gesichter um sich herum betrachtet: Pater Clement und Amabilia schienen erschöpft. Der Notar Benedict und seine Frau Ursula mit den scharfen Gesichtszügen hielten sich ausnahmsweise einmal zurück; der Arzt Roger gab sich wie gewöhnlich arrogant, während Simon, der Totengräber, und Walter, der Constabler, zu tief ins Glas geschaut hatten. Elias und Isabella hatten sich entschuldigt, was merkwürdig war; vielleicht war es das. Der Schmied war stets vorlaut, immer zu einem klaren Wort bereit, wenn er mit Adam, dem Apotheker, einen Streit vom Zaun brach, doch auch der Arzneihändler war in sich gekehrt. Die Atmosphäre war so unbehaglich geworden, dass Mother Croul sich entschuldigt hatte und gegangen war. Dennoch machte sie sich Sorgen. Walmer war wie jeder andere Ort, doch das Leben seit dem Ende des Krieges war nie wieder so gewesen wie zuvor, nachdem drei Lancastrianer, Flüchtlinge aus der großen Schlacht im Westen, nach Walmer gekommen waren, um sich ins Ausland abzusetzen. Ein Knappe und zwei Bogenschützen, die unerkannt bleiben wollten. Natürlich wurden sie bald als Lancastrianer enttarnt. Doch damals waren die Nachrichten über die Siege Edwards von York über das gesamte Königreich geschwappt. Wehe denen, die Lancastrianern auf der Flucht halfen. Die drei hatten versucht, in der Kirche Asyl zu finden, doch die Dorfgemeinschaft, angeführt von den Dorfältesten, hatte sie auf dem Friedhof, dem Gottesacker, geschnappt und niedergestreckt. Sie hatten die Leichen entkleidet und nackt auf die Stufen des Marktkreuzes geworfen, um ihre Loyalität zum Hause York unter Beweis zu stellen. Mother Croul sah auf. Jemand lief über den Pfad. Die Katzen schreckten zurück. Vögel stoben von einem Baum auf, aufgescheucht durch die Störung der abendlichen Stille. Die Alte strengte Augen und Ohren an. Eine dunkle Gestalt taumelte auf sie zu. Ein Kind ...

»Was ist los?«, rief sie.

»Mother Croul.« Völlig außer Atem geriet ein Junge vor ihr ins Straucheln. »Mother Croul, Ihr müsst kommen.«

»Ich muss kommen, warum?« Sie sah auf den Jungen des Schmieds hinab. »Hat dein Meister wieder zu viel getrunken, hat er sich verbrannt?«

»Mother Croul.« Der Junge wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht.

Mother Croul beugte sich zu ihm hinab. »Du siehst aus wie ein Kobold aus der Hölle mit all der Asche auf Gesicht und Händen.«

»Meister Elias hat einen Anfall! Er stirbt!«

Mother Croul humpelte so schnell sie konnte den Pfad entlang. Der Junge lief neben ihr her und beschrieb in allen Einzelheiten, wie Elias in seiner Schmiede vor dem brennenden Ofen gestanden hatte. Der Schmied hatte einen Wasserkrug genommen, in großen Schlucken spritzend getrunken, als er plötzlich einen grässlichen Schrei ausgestoßen und wie ein Stein zu Boden gefallen war.

»Zitternd und bebend, wie eine Fliege auf einem heißen Teller! Mit verdrehten Augen und Schaum vor den Lippen!« Der Junge imitierte den Schmied, schlug wild mit den Armen um sich und ließ den Kopf von einer Seite zur anderen rollen. Sie kamen in die High Street, eine breite, gepflasterte Straße, die zu beiden Seiten von Häusern gesäumt war. Auf halber Strecke, an der Ecke zur Carters Lane, die zu Elias’ Schmiede führte, einen Steinwurf von der Kirche entfernt, stand eine Gruppe Menschen dicht beieinander. Mother Croul schlug mit ihrem Stock auf das Pflaster, zwängte sich durch sie hindurch und ging die Seitenstraße entlang, bis sie den Hof des Schmieds hinter seinem Steinhaus betrat. Die Luft war heiß, es roch nach Schweiß, Urin, Holzkohle und verbranntem Haar. Für Elias jedoch kam jede Hilfe zu spät. Er lag ausgestreckt auf dem Boden, seine Frau Isabella kniete neben ihm und wiegte sich wie im Gebet vor und zurück. Im Licht des erlöschenden Feuers im Ofen schienen Elias’ Gesichtsmuskeln verhärtet; die Augen waren verdreht, sodass das Weiße seiner Augen wie bei einem Blinden glitzerte, Schaum befleckte den Bart, die Zunge klemmte fest zwischen den Zähnen. Mother Croul betastete die Muskeln in seinem Gesicht und an den Armen; sie waren steif.

»Ist es ein Anfall?«, fragte der Junge.

Mother Croul drückte die Hand an den Hals des Schmieds und vermochte kein Leben zu fühlen. Sie bat den Jungen, den Wasserkrug zu bringen. Sie schnüffelte und musste bei dem beißenden Geruch würgen.

»Woher kommt das Wasser?«, fragte sie. Der Junge deutete auf das Wasserfass auf der anderen Seite des Hofes. Mother Croul sah sich um, hob eine Axt auf und wandte sich an die Männer, die ihr in den Hof gefolgt waren. »Zertrümmert das Fass«, rief sie.

»Warum?«, schrie die Frau des Schmieds. »Was geht hier vor?«

»Zertrümmert es!«, wiederholte Mother Croul energisch. »Mistress.« Sie tätschelte Isabella sanft auf die Schulter. »Der Herr möge mir verzeihen, aber ich glaube, Euer Gemahl wurde vergiftet.« Ihren Worten folgten ungläubige Ausrufe.

»Vergiftet?«

Adam der Apotheker trat in den Lichtkreis, einen Krug in den Händen.

»Wie kommt Ihr darauf?« Adam hatte für diese weise Frau nichts übrig.

»Ich kenne die Wirkungen von tödlichem Nachtschatten«, erwiderte Mother Croul. »Und wenn Ihr mir nicht glaubt, warum trinkt Ihr das Wasser nicht selbst?«

»Aber wer hat es dort hineingegeben?«, fragte der Junge. Mother Croul stand wieder auf und trat ans Wasserfass. Das Licht war so schwach, dass sie sich hinunterbeugen musste. Durch das Abdeckgitter konnte sie nichts feststellen, andererseits verbreiteten die Urinlachen und Misthaufen im Hof starke Gerüche.

»Junge«, rief sie. Der Lehrjunge des Schmieds lief zu ihr. »Wer hat den Krug gefüllt?«

»Ich, Mistress«, antwortete der Junge.

»Und du hast ihn hinübergetragen?«

»Ja, mein Meister hat darauf gewartet.«

»Wenn dem so ist« – Mother Croul reichte ihm die Axt, um das Fass aufzubrechen – »wenn jemand davon trinkt, wird er denselben Weg gehen wie dein Meister.«

Ein grässlicher Schrei schallte über den Hof, der jetzt von Männern mit Pechfackeln erleuchtet war. Mother Croul humpelte so schnell wie möglich über das Pflaster, vorbei an der Leiche des Schmieds, in die Küche. Isabella, die Frau des Schmieds, lag jetzt auf dem Boden und krümmte sich, der Weinkelch hatte sich ergossen, während sie zuckte und vor Leibschmerzen um sich trat. Mother Croul konnte nur entsetzt zusehen. Auf dem Holztisch standen die Gedecke für das Abendessen: Teller, Messer, ein Wasserkrug und ein Zinnkrug mit einem großen Henkel und einer Tülle in Form eines Entenschnabels für den Wein. Eine bleiche Magd, die Hände am Gesicht, starrte auf ihre Herrin, die schreiend und spuckend auf dem Boden lag. Mehr Menschen drängten herein. Mother Croul kniete nieder und versuchte, die Frau des Schmieds festzuhalten. Es hatte den Anschein, als würde die Frau ersticken. Mother Croul versuchte, Isabella einen Finger in den Mund zu stecken, zog ihn aber rasch wieder weg und stöhnte unter dem festen Biss. Die Frau verlor das Bewusstsein, die Augenlider flatterten, sie versuchte sich aufzurichten, um sich zu übergeben, sank aber wieder zu Boden. Jede Hilfe kam zu spät. Mother Croul nahm den Weinkelch in die Hand, roch daran und fuhr vor dem durchdringenden Mandelgeruch zurück.

Kathryn Swinbrooke, Ärztin von Canterbury und frisch verheiratet mit Colum Murtagh, Verwalter der Königlichen Stallungen in Kingsmead, sah auf die beiden nackten Leichen hinab. Sie lagen auf Holzpritschen im Leichenhaus von Walmer Manor, dem Gutshof gleich hinter der Kapelle St. Fiacre, die dem Patron der Gärtner geweiht war. Kathryn seufzte noch einmal und hielt sich die Duftkugel unter die Nase. Obwohl die Leichen frisch aussahen, strömten sie bereits den schrecklichen Geruch von Tod und Verwesung aus. Sie trat zur Seite und sah aus dem kleinen Fenster. Der schwere Umhang um ihre Schultern und die parfümierten Kohlenpfannen in der Ecke milderten die Wirkung der kalten Brise. Die Nacht ging dem Ende entgegen, überlegte Kathryn, bald würde sich die Sonne zeigen. Sie schloss die Augen. Hier war sie nun, erst seit ein paar Tagen mit der Liebe ihres Lebens vermählt; sie sollte die Fülle der ersten Tage ihrer Ehe genießen und nicht die glücklosen Opfer eines Mörders untersuchen.

»Ich bin damit nicht einverstanden«, murmelte sie vor sich hin. Kathryn drehte sich überrascht um, als sie merkte, dass sie laut gesprochen hatte.

»Ich gebe zu«, sagte Pater Clement, der sie missverstanden hatte, »es ist schwer zu glauben. Ein armer Mann, in seiner Werkstatt ermordet, und seine Frau, in der eigenen Küche vergiftet? Wie konnte so etwas Grauenvolles geschehen?«

Kathryn betrachtete den einfachen Pfarrer in seiner braunen Soutane und den derben Sandalen. Er stand zwischen den Holzpritschen, hatte einen schwarzen Wollumhang um die Schultern, aus dem ein langer, sehniger Hals ragte. In Kathryns Augen hatte er das Gesicht eines Engels: Pater Clement hatte einen sanften Blick und weiche Lippen, weiße Haarbüschel säumten sein hohlwangiges Gesicht.

»Ich habe ihnen die Sterbesakramente erteilt, nicht wahr, Amabilia?« Pater Clement wandte sich an seine Schwester und Haushälterin. Amabilia, eine kleine, rundliche Frau, trug ein lohfarbenes Barchentkleid, eine Haube umrahmte ihr dickliches, ruhiges Gesicht; die Augen waren schwarz und groß wie Damaszenerpflaumen, über dem fröhlichen Mund saß eine Stupsnase. Amabilia war verschnupft und hatte dementsprechend rote Wangen; immer wieder zupfte sie an ihren Fäustlingen und blies auf die Fingerspitzen. Sie ließ die Hände sinken und lächelte Kathryn zu.

»Der Pater und ich waren zu dem Zeitpunkt nicht da. Wir haben einen Bauern auf der anderen Seite der Bucht besucht und sind erst nach Einbruch der Dunkelheit zurückgekehrt.« Sie blinzelte und schüttelte den Kopf. »Wir konnten nicht glauben, was geschehen war. Inzwischen hatte man die Leichen in die Vorhalle der Kirche St. Swithun gebracht. Ich habe die Kerzen angezündet. Der Pater hat sie gesegnet und gesalbt.« Sie verstummte. »Und dann«, fügte sie nachträglich hinzu, »haben wir Lord Henry eine Nachricht zukommen lassen.«

Kathryn warf dem Herrn des Gutshauses einen kurzen Blick zu, der neben der Tür Wache stand. Trotz der frühen Stunde war Lord Henry standesgemäß gekleidet, das blonde Haar und der Bart waren sauber gestutzt und gekämmt. Er trug eine Cotehardie aus grünem, mit goldenen Rauten verziertem Samt über einer braunroten Kniehose, die in braune Lederstiefel gesteckt war; seine schlanke Taille zierte ein bestickter Gürtel mit einer Silberschnalle, an dem eine vergoldete Schwertscheide hing. Der vollkommene Höfling, dachte Kathryn. Lord Henry stand so elegant da, die eine Hand spielte mit der Gürtelschnalle, die andere trommelte einen leisen Rhythmus auf der Dolchscheide.

»Mylord?«

Lord Henry schreckte aus seinen unruhigen Träumereien auf. Er hatte sehr eigenartige blaue Augen, die Kathryn das Gefühl vermittelten, er blicke durch sie hindurch.

»Ich habe die Leichen hierher bringen lassen.« Lord Henry zuckte mit den Schultern. »Ich dachte, Ihr könntet helfen.«

»Sie sind tot, sie wurden vergiftet.« Adam der Apotheker, der sich entschieden hatte, den Leichenzug zum Gutshaus zu begleiten, trat vor, als wäre er der Anwalt dieser kalten, entstellten Leichen. Adam hatte Kathryn von Anfang an nicht leiden können und sich nie die Mühe gemacht, es zu verbergen. Sein mürrisches Gesicht, umrahmt von langen, schwarzen Haaren, war vor Wut angespannt; immer wieder tätschelte er sich den Wanst, als müsse er seine Erregung im Zaum halten.

»Sie wurden vergiftet, warum also sind sie hier? Die einzige Frage, die wir stellen müssen, ist doch die, wer dafür verantwortlich ist.«

»Noch wichtiger ist ...«, verkündete Mother Croul, die auf einem Hocker in der Ecke saß. Sie lächelte, als alle sich ihr zuwandten. »... warum sie umgebracht wurden.« Kathryn erwärmte sich für die alte Frau mit ihrem gewinnenden Gesicht, dem grauen Haar, das in der Mitte gescheitelt war und ihr bis auf die Schultern reichte. Mother Croul trug ein geflicktes grünes Gewand über einem weißen Unterkleid, das ihr bis hoch unters Kinn reichte. Ein verschmutzter Umhang hing ihr über die Schultern, an den Füßen trug sie verschlissene Sandalen, und auf ihrem Schoß ruhte ein brauner, breitrandiger Hut. Trotz der ärmlichen Kleidung saß Mother Croul da wie eine Königin, die scharfen, schwarzen Katzenaugen sprühten lebhaft.

»Warum«, wiederholte die Alte, »sollen zwei Leben ausgelöscht, zwei Seelen in die Finsternis geschickt werden?«

»Ein Unfall?«, meldete sich Amabilia zu Wort.

Mutter Croul warf den Kopf in den Nacken und lachte. »Erzählt mir«, bat Kathryn, »was geschehen ist.«

»Ein normaler Montag in der Schmiede«, erwiderte Adam. »Elias war beschäftigt, beschlug Pferde, besserte Töpfe aus, stellte eine neue Sense her; seine Frau Isabella war auf dem Marktplatz gewesen. Sie kam zurück, um das Abendessen vorzubereiten, ein besonders schönes Stück Fleisch.« Adam warf dem Pfarrer einen Blick zu. »Pater, Ihr habt mit allen gesprochen.«

»Es passierte nichts Verdächtiges«, murmelte der Pfarrer und setzte sich auf den Hocker zwischen die beiden Leichen, streckte die Hände aus und berührte beide. »Gar nichts?«, fragte Kathryn. »Keine unerwarteten Besucher, keine merkwürdigen Vorkommnisse?« Der Pfarrer schüttelte den Kopf.

»Fragt selbst, Mistress Swinbrooke, ein normaler Montag, die übliche Routine.«

»Hatten die beiden Kinder?«

»Keins hat überlebt.«

»Hatten sie Feinde?«

Der Apotheker wandte den Blick ab.

»Und?«, hakte Kathryn nach.

»Jedermann hat Feinde«, erwiderte der Pfarrer, »so wie wir Freunde haben. In einem Ort wie Walmer schlagen die Wogen der Leidenschaft hoch, aber nicht so, dass sie in Mord und Totschlag enden.«

»Berichtet mir über ihre Feinde«, beharrte Kathryn.

»Sie hatten ihre Feinde«, gestand Pater Clement ein. »Elias war ein guter Schmied, ein wahrer Schüler von St. Dunstan.« Kathryn schaute auf die beiden Leichen. Elias war untersetzt, hatte lange, krause Haare auf Brust und Beinen. Jetzt war die Haut blässlich und ziemlich trocken, über dem Nabel war ein dunkler, maulbeerfarbener Fleck. Trotz der Bemühungen derjenigen, die sich seiner angenommen hatten, war das Gesicht des Schmieds in Todesqualen verzerrt, die Augen halb geschlossen. Man sah nur das Weiße, die Muskeln des Körpers waren hart, seine kurzen, dicken Finger wie Krallen eingerollt. Die Leiche seiner Frau war ähnlich verzerrt, der Kopf leicht zur Seite geneigt, die grässliche Grimasse hinter dem kornblonden Haar verborgen. Sie war noch von Schweiß bedeckt, die Augen funkelten, die Lippen waren geteilt, die Zähne fest in die Zunge verbissen. Auch sie trug alle Anzeichen einer Vergiftung, dunkelrote Flecken auf Brust und Bauch, die Haut trocken. Dennoch musste sie zu Lebzeiten mit den anmutigen langen Beinen und den vollen, reifen Brüsten ganz ansehnlich gewesen sein.

»Was wolltet Ihr sagen?« Kathryn sah zu Pater Clement hinüber.