9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

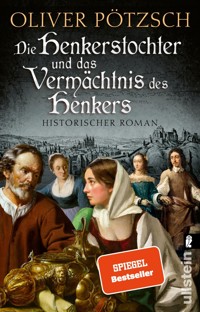

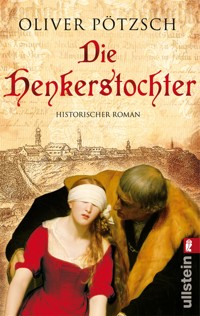

Ein Henker und seine Tochter ermitteln Kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg wird in der bayerischen Stadt Schongau ein sterbender Junge aus dem Lech gezogen. Eine Tätowierung deutet auf Hexenwerk hin und sofort beschuldigen die Schongauer die Hebamme des Ortes. Der Henker Jakob Kuisl soll ihr unter Folter ein Geständnis entlocken, doch er ist überzeugt: die alte Frau ist unschuldig. Unterstützt von seiner Tochter Magdalena und dem jungen Stadtmedicus macht er sich auf die Suche nach dem Täter. Der erste Band der Bestsellerserie, ein Pageturner und ein spannender Einblick in das historische Bayern.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Die Henkerstochter

OLIVER PÖTZSCH, Jahrgang 1970, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist und Filmautor beim Bayerischen Rundfunk. Heute lebt er als Autor mit seiner Familie in München. Seine historischen Romane haben ihn weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gemacht: Die Bände der Henkerstochter-Serie sind internationale Bestseller und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt.

Von dem Autor sind in unserem Hause außerdem erschienen:Die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der schwarze Mönch · Die Henkerstochter und der König der Bettler · Der Hexer und die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der Teufel von Bamberg · Die Henkerstochter und das Spiel des Todes · Die Henkerstochter und der Rat der Zwölf · Die Henkerstochter und der Fluch der Pest · Die Henkerstochter und die Schwarze Madonna

Die Ludwig-Verschwörung · Die Burg der Könige · Der Spielmann · Der Lehrmeister · Das Buch des Totengräbers · Das Mädchen und der Totengräber · Der Totengräber und der Mord in der Krypta

Kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg wird in der bayerischen Stadt Schongau ein sterbender Junge aus dem Lech gezogen. Eine Tätowierung deutet auf Hexenwerk hin und sofort beschuldigen die Schongauer die Hebamme des Ortes. Der Henker Jakob Kuisl soll ihr unter Folter ein Geständnis entlocken, doch er ist überzeugt: die alte Frau ist unschuldig. Unterstützt von seiner Tochter Magdalena und dem jungen Stadtmedicus macht er sich auf die Suche nach dem Täter.

Oliver Pötzsch

Die Henkerstochter

Teil 1 der Saga

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage April 2008© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2008Umschlaggestaltung: hilden_design, MünchenTitelabbildung: Stadtansicht: Kupferstich vonJohann Nepomuk Maak, Personen: © The Execution ofLady Jane Grey, Hippolyte Delaroche/National Gallery,London, UK/The Bridgeman Art LibraryAutorenfoto: © Frank Bauer | www.frankbauer.comE-Book powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-548-92067-2

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Das Buch

Titelseite

Impressum

Stadtansicht von Schongau

Dramatis Personae

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Epilog

Eine Art Nachwort

Leseprobe: Die Henkerstochter und die schwarze Madonna

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Stadtansicht von Schongau

Widmung

In Gedenken an Fritz KuislFür Niklas und Lily,am anderen Ende der Linie

Stadtansicht von Schongau

Dramatis Personae

Jakob Kuisl, Schongauer ScharfrichterSimon Fronwieser, Sohn des StadtmedicusMagdalena Kuisl, HenkerstochterAnna Maria Kuisl, Frau des ScharfrichtersDie Kuisl-Zwillinge Georg und Barbara

Bonifaz Fronwieser, StadtmedicusMartha Stechlin, HebammeJosef Grimmer, FuhrmannGeorg Riegg, FuhrmannKonrad Weber, StadtpfarrerKatharina Daubenberger, Hebamme aus PeitingResl, Magd im Gasthaus »Zum Goldenen Stern«Martin Hueber, ein Augsburger RottfuhrmannFranz Strasser, Altenstadter WirtClemens Kratz, KrämerAgathe Kratz, KrämersgattinMaria Schreevogl, RatsherrengattinGraf Wolf Dietrich von Sandizell, kurfürstlicher Pfleger

Die Ratsherren

Johann Lechner, GerichtsschreiberKarl Semer, Erster Bürgermeister und Wirt vom Gasthaus »Zum Goldenen Stern«Matthias Augustin, Mitglied des Inneren RatsMatthias Holzhofer, BürgermeisterJohann Püchner, BürgermeisterWilhelm Hardenberg, Pfleger des Heilig-Geist-SpitalsJakob Schreevogl, Hafner und ProzesszeugeMichael Berchtholdt, Bäcker und ProzesszeugeGeorg Augustin, Rottfuhrmann und Prozesszeuge

Die Kinder

Sophie Dangler, Mündel des Leinwebers Andreas DanglerAnton Kratz, Mündel des Krämers Clemens KratzClara Schreevogl, Mündel des Ratsherren Jakob SchreevoglJohannes Strasser, Mündel des Altenstadter Wirts Franz StrasserPeter Grimmer, Sohn von Josef Grimmer, Halbwaise

Die Söldner

Christian Braunschweiger, André Pirkhofer, Hans Hohenleitner, Christoph Holzapfel

Prolog

Schongau,12. Oktober Anno Domini 1624

Der zwölfte Oktober war ein guter Tag zum Töten. Die ganze Woche hatte es geregnet, doch an diesem Freitag nach Kirchweih hatte der liebe Herrgott ein Einsehen. Die Sonne schien trotz des beginnenden Herbstes warm hinunter auf den Pfaffenwinkel, und oben von der Stadt her waren Lärm und Gelächter zu hören. Trommeln dröhnten, Schellen klirrten, irgendwo spielte eine Fiedel. Der Geruch von Schmalznudeln und gebratenem Fleisch drang hinunter bis ins stinkende Gerberviertel. Es würde eine schöne Hinrichtung werden.

Jakob Kuisl stand in der lichtdurchfluteten Stube und versuchte seinen Vater wachzurütteln. Zweimal war der Büttel schon vorbeigekommen, um sie abzuholen. Diesmal würde er sich nicht mehr abwimmeln lassen. Der Kopf des Schongauer Scharfrichters lag auf der Tischplatte, das lange, strähnige Haar schwamm in einer Lache aus Bier und Branntwein. Er schnarchte und zuckte gelegentlich im Schlaf.

Jakob beugte sich hinunter bis zum Ohr seines Vaters. Er roch eine Mischung aus Alkohol und Schweiß. Angstschweiß. Vor Hinrichtungen roch sein Vater immer so. Spätestens nach der Urteilsverkündung fing der sonst mäßige Trinker zu saufen an. Er aß nichts und redete kaum noch. In den Nächten wachte er dann oft schreiend und schweißüberströmt auf. Die letzten zwei Tage war er praktisch nicht mehr ansprechbar. Seine Frau Katharina wusste das und zog deshalb regelmäßig mit den Kindern zu ihrer Schwägerin. Nur Jakob musste bleiben, schließlich war er der älteste Sohn und damit der Knecht seines Vaters.

»Wir müssen los! Der Büttel wartet!«

Jakob hatte erst geflüstert, dann laut geredet, mittlerweile brüllte er. Endlich regte sich der schnarchende Koloss.

Johannes Kuisl sah seinen Sohn aus blutunterlaufenen Augen an. Seine Haut hatte die Farbe von trockenem, altem Brotteig; im schwarzen, strähnigen Bart hingen die Reste der Gerstensuppe vom gestrigen Abend. Mit seinen langen, fast klauenartig gekrümmten Fingern fuhr er sich übers Gesicht. Dann richtete er sich in seiner ganzen Länge von fast sechs Fuß auf. Der mächtige Körper schwankte einen Moment lang, kurz schien es, als ob er vornüberfallen wollte. Doch dann hatte Johannes Kuisl Halt gefunden. Er straffte sich.

Jakob reichte seinem Vater den fleckigen Rock, den Lederkoller für die Schultern und die Handschuhe. Gemächlich zog der große Mann sich an und wischte sich die Haare aus der Stirn, dann schritt er ohne ein Wort hinüber zur hinteren Stubenwand. Dort, zwischen der abgewetzten Küchenbank und dem Herrgottswinkel mit Kruzifix und getrockneten Rosen, lehnte das Richtschwert. Es war gut zwei Armlängen lang, mit kurzer Parierstange, ohne Spitze, dafür mit einer Klinge, mit der man ein Haar in der Luft hätte zerschneiden können. Sein Vater schärfte es regelmäßig. Es glänzte in der Sonne, als wäre es gestern erst geschmiedet worden. Keiner konnte sagen, wie alt es war. Vor Johannes Kuisl hatte es seinem Schwiegervater Jörg Abriel gehört und davor dessen Vater und dessen Großvater. Irgendwann würde es Jakob gehören.

Vor der Haustür wartete der Büttel. Immer wieder drehte der kleine, schmächtige Mann den Kopf hinüber zu den Stadtmauern. Sie waren spät dran, wahrscheinlich wurden die Ersten oben schon ungeduldig.

»Mach den Wagen fertig, Jakob.«

Die Stimme seines Vaters klang ruhig und tief. Das Schreien und Schluchzen von heute Nacht war wie durch Zauberei verschwunden.

Als Johannes Kuisl seinen massigen Körper durch die niedrige Holztür schob, wich der Büttel unwillkürlich einen Schritt zur Seite und schlug ein Kreuz. Im Ort war der Henker kein gern gesehener Mann. Nicht zufällig lag sein Haus draußen vor der Stadt im Gerberviertel. Wenn der Hüne im Gasthof schweigend seinen Wein trank, saß er an einem eigenen Tisch. Auf der Straße wich man seinem Blick aus; es hieß, er brachte Unglück, besonders an Hinrichtungstagen. Die Lederhandschuhe, die er heute trug, würden nach der Exekution verbrannt werden.

Der Henker setzte sich auf die Bank neben dem Haus und genoss die Mittagssonne. Wer ihn so sah, konnte kaum glauben, dass er noch vor einer Stunde im Delirium vor sich hingemurmelt hatte. Johannes Kuisl galt als guter Scharfrichter. Schnell, stark, ohne Zaudern. Keiner außerhalb der Familie wusste, wie viel er vor den Hinrichtungen in sich hineinschüttete. Jetzt hatte er die Augen geschlossen, als lauschte er irgendeiner fernen Melodie. Noch immer war der Lärm aus der Stadt zu hören. Musik, Gelächter, irgendwo in der Nähe zwitscherte eine Amsel. Das Schwert lehnte wie ein Spazierstock an der Bank.

»Denk an die Stricke!«, rief der Henker seinem Sohn zu, ohne die Augen zu öffnen.

Jakob zäumte in dem ans Haus angrenzenden Stall den klapprigen Schimmel auf und spannte ihn vor den Wagen. Stundenlang hatte er den zweirädrigen Karren gestern noch geschrubbt. Zwecklos, wie er jetzt feststellen musste. Schmutz und Blutflecken hatten sich in das Holz eingefressen. Jakob warf auf die schlimmsten Stellen ein wenig Stroh. Dann war der Wagen bereit für den großen Tag.

Mit seinen zwölf Jahren hatte der Sohn des Henkers bereits einige Hinrichtungen aus nächster Nähe erlebt, zwei Erhängungen und das Ertränken einer dreimal verurteilten Diebin. Beim ersten Hängen war er gerade sechs Jahre alt gewesen. Jakob erinnerte sich noch gut, wie der Straßenräuber fast eine viertel Stunde lang am Seil getanzt hatte. Die Menge hatte gejohlt, und der Vater war an diesem Abend mit einem extragroßen Stück Hammelfleisch heimgekommen. Nach Hinrichtungen ging es den Kuisls besonders gut.

Jakob holte ein paar Seile aus der Truhe hinten im Stall und packte sie in einen Sack zu den Ketten, den rostigen Beißzangen und den Leinentüchern zum Aufwischen des Blutes. Dann warf er den Sack auf den Wagen und führte den aufgezäumten Schimmel nach draußen vor das Haus. Sein Vater kletterte auf den Karren und setzte sich im Schneidersitz auf den Holzboden. Das Schwert ruhte auf seinen mächtigen Oberschenkeln. Der Büttel schritt eilig vorneweg. Er war froh, außerhalb der Reichweite des Henkers zu sein.

»Los jetzt!«, rief Johannes Kuisl.

Jakob zog an den Zügeln, und der Wagen setzte sich quietschend in Bewegung.

Während der Schimmel gemächlich die breite Straße Richtung Oberstadt trottete, sah der Sohn immer wieder nach hinten zu seinem Vater. Jakob hatte die Arbeit seiner Familie immer geachtet. Auch wenn die Leute von einem ehrlosen Beruf sprachen, konnte er nichts Schimpfliches daran finden. Geschminkte Huren und Gaukler, die waren ehrlos. Doch sein Vater hatte einen harten, anständigen Beruf, der viel Erfahrung benötigte. Jakob lernte von ihm das schwierige Handwerk des Tötens.

Wenn er Glück hatte und der Kurfürst es zuließ, würde er in ein paar Jahren seine Meisterprüfung machen. Eine standesgemäße, handwerklich perfekte Enthauptung. Jakob hatte noch nie eine gesehen. Umso wichtiger war es, heute genau zuzuschauen.

Der Wagen war mittlerweile über eine schmale, steile Straße in die Stadt eingefahren und hatte den Marktplatz erreicht. Überall vor den Patrizierhäusern waren Buden und Stände aufgebaut. Dreckverschmierte Mädchen verkauften gebrannte Nüsse und kleine, duftende Brote. In einer Ecke hatte sich eine Gruppe von Spielleuten niedergelassen, jonglierte mit Bällen und sang Spottverse auf die Kindsmörderin. Zwar war der nächste Jahrmarkt erst Ende Oktober, doch die Hinrichtung hatte sich in den umliegenden Dörfern herumgesprochen. Man tratschte, aß, kaufte ein paar Leckereien, um dann das blutige Spektakel als Höhepunkt zu feiern.

Jakob sah vom Kutschbock hinunter auf die Leute, die den Henkerskarren teils lachend, teils staunend anstarrten. Viel war hier nicht mehr los, der Marktplatz hatte sich geleert. Die meisten Schongauer waren bereits zur Köpfstatt außerhalb der Stadtmauern geeilt, um die besten Plätze zu ergattern. Die Hinrichtung sollte nach dem Mittagsläuten erfolgen, bis dahin war es keine halbe Stunde mehr.

Als der Wagen mit dem Scharfrichter auf den gepflasterten Platz rollte, hörte die Musik auf zu spielen. Jemand schrie: »Na, Henker! Hast dein Schwert geschärft? Vielleicht magst sie ja heiraten?« Die Menge johlte. Zwar gab es auch in Schongau den Brauch, dass der Scharfrichter die Delinquentin verschonen konnte, wenn sie ihn ehelichte. Doch Johannes Kuisl hatte bereits eine Frau. Und Katharina Kuisl galt nicht gerade als sanftmütig. Als Tochter des berüchtigten Scharfrichters Jörg Abriel wurde sie auch Bluttochter oder Satansweib genannt.

Der Wagen rollte über den Marktplatz am Ballenhaus vorbei und hielt auf die Stadtmauer zu. Ein hoher, dreistöckiger Turm ragte hier auf; die Außenwand rußig, die Fenster klein wie Schießscharten, mit Gittern davor. Der Henker schulterte sein Schwert und stieg vom Wagen ab. Dann begaben sich Vater und Sohn durch das steinerne Portal ins kühle Innere der Fronfeste. Eine schmale, ausgetretene Treppe führte nach unten ins Verlies. Hier befand sich ein düsterer Korridor, von dem rechts und links schwere, eisenbeschlagene Türen abgingen. In Kopfhöhe waren winzige Gitter eingelassen. Durch ein Gitter zur Rechten ertönte ein fast kindliches Wimmern und das Flüstern des Priesters. Lateinische Wortfetzen drangen an Jakobs Ohr.

Der Büttel öffnete die Tür, und sofort war die Luft erfüllt von Gestank. Urin, Exkremente, Schweiß. Unwillkürlich hielt der Henkerssohn den Atem an.

Drinnen hörte das Wimmern der Frau kurz auf, dann ging es in ein hohes, klagendes Schreien über. Die Kindsmörderin wusste, dass es jetzt zu Ende ging. Auch die Litanei des Priesters schwoll an. Das Beten und das Schreien vereinten sich zu einem einzigen infernalischen Lärm.

»Dominus pascit me, et nihil mihi deerit ...«

Andere Büttel waren jetzt hinzugeeilt, um das Bündel Mensch ans Tageslicht zu zerren.

Elisabeth Clement war einmal eine schöne Frau gewesen, mit blondem Haar bis zur Schulter, lachenden Augen und einem spitzen Mund, der immer ein wenig spöttisch zu lächeln schien. Jakob hatte sie des Öfteren mit den anderen Mägden unten beim Wäschewaschen am Lech gesehen. Jetzt hatten die Büttel ihr die Haare abgeschnitten, das Gesicht war bleich und eingefallen. Sie trug ein einfaches graues Büßerhemd, das über und über mit Schmutzflecken übersät war. Die Schulterknochen stachen durch Hemd und Haut. Sie war so mager, als hätte sie von der reichlichen Henkersmahlzeit, die Verurteilten drei Tage lang zustand und die traditionell der Semer-Wirt stiftete, überhaupt nichts angerührt.

Elisabeth Clement war die Magd des Rösselbauern gewesen. Ihre Schönheit hatte sie bei den Knechten beliebt gemacht. Sie hatten sie umschwirrt wie Motten das Licht, ihr kleine Geschenke gemacht, sie vor der Haustür abgefangen. Der Rösselbauer hatte geflucht, doch was half’s. Der eine oder andere, so hieß es, sei mit ihr auch im Heu verschwunden.

Die zweite Magd hatte das tote Kind hinter der Scheune in einer Grube gefunden, die Erde darauf noch ganz frisch. Schon gleich am Anfang der Folter war Elisabeth zusammengebrochen. Von wem das Kind war, konnte oder wollte sie nicht sagen. Aber die Frauen in der Stadt tratschten und tuschelten. Elisabeths Schönheit war ihr zum Verhängnis geworden, und das ließ so manche hässliche Bürgersfrau beruhigt schlafen. Die Welt war wieder in Ordnung.

Jetzt schrie Elisabeth ihre Angst in die Welt hinaus und schlug wild um sich, als die drei Büttel sie aus ihrem Loch zerrten. Sie versuchten sie zu fesseln, doch immer wieder entwand sie sich ihnen wie ein glitschiger Fisch.

Dann geschah etwas Merkwürdiges: Der Henker trat hervor und legte ihr beide Hände auf die Schultern. Fast zärtlich beugte sich der große Mann zu dem schmächtigen Mädchen herunter und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Nur Jakob war nahe genug, um die Worte zu verstehen.

»Es wird nicht wehtun, Lisl. Ich versprech’s dir, es wird nicht wehtun.«

Das Mädchen hörte auf zu schreien. Zwar zitterte es noch am ganzen Körper, doch es ließ sich jetzt binden. Die Büttel blickten mit einer Mischung aus Bewunderung und Angst zum Scharfrichter empor. Für sie hatte es so ausgesehen, als hätte Johannes Kuisl dem Mädchen einen Zauberspruch ins Ohr geflüstert.

Schließlich traten sie nach draußen, wo viele Schongauer bereits erwartungsvoll auf die arme Sünderin warteten. Raunen und Tuscheln war zu hören, einige schlugen ein Kreuz oder sprachen ein kurzes Gebet. Oben am Kirchturm begann die Glocke zu läuten, ein hoher, schriller Ton, den der Wind über die Stadt wehte. Spottrufe gab es nun keine mehr, außer den Glockentönen war völlige Stille eingetreten. Elisabeth Clement war eine von ihnen gewesen, jetzt begaffte die Menge sie wie ein wildes, gefangenes Tier.

Johannes Kuisl hob das zitternde Mädchen auf den Karren und flüsterte ihm erneut etwas ins Ohr. Dann reichte er ihm ein kleines Fläschchen. Als Elisabeth zögerte, packte er plötzlich ihren Kopf, hielt ihn nach hinten und träufelte ihr die Flüssigkeit in den Mund. Alles ging so schnell, dass nur wenige der Umstehenden etwas davon mitbekamen. Elisabeths Augen wurden glasig. Sie kroch in eine Ecke des Wagens und legte sich dort auf den Boden. Ihr Atem ging nun ruhiger, das Zittern hörte auf. Kuisls Trank war bekannt in Schongau. Eine Gnade, die er allerdings nicht jedem Verurteilten zuteilwerden ließ. Der Opferstockräuber und Mörder Peter Hausmeir hatte vor zehn Jahren jeden einzelnen Schlag gespürt, als ihm Kuisl die Knochen brach. Aufs Rad geflochten hatte er so lange geschrien, bis ihm der Henker schließlich mit einem letzten Hieb den Halswirbel zertrümmerte.

Normalerweise mussten die zum Tode Verurteilten selbst zur Hinrichtungsstätte gehen oder sie wurden, gewickelt in eine Tierhaut, von einem Pferd dorthin geschleift. Doch der Scharfrichter wusste aus Erfahrung, dass verurteilte Kindsmörderinnen in der Regel nicht mehr selbst gehen konnten. Um sie ruhigzustellen, erhielten sie am Hinrichtungstag ganze drei Liter Wein, und der Trank tat ein Übriges. Meist waren die Mädchen taumelnde Lämmer, die man zur Schlachtbank fast tragen musste. Johannes Kuisl nahm deshalb immer den Karren. Außerdem hielt der Wagen den einen oder anderen davon ab, der armen Sünderin noch einen Hieb ins Jenseits mitzugeben.

Der Henker führte jetzt selbst die Zügel, sein Sohn Jakob ging nebenher. Die Menge begaffte und belagerte den Karren, so dass sie nur langsam vorankamen. Inzwischen war auch ein Franziskanerpater zur Verurteilten hinaufgeklettert und betete neben ihr den Rosenkranz. Der Wagen fuhr gemächlich um das Ballenhaus herum und hielt schließlich an der Nordseite des Gebäudes. Jakob erkannte den Schmied aus der Hennengasse, der dort mit der Glutpfanne wartete. Kräftige, schwielige Hände pumpten mit dem Blasebalg Luft in die Kohlen, so dass die Beißzange rot wie frisches Blut leuchtete.

Wie eine Marionette richteten zwei Büttel Elisabeth auf. Ihre Augen blickten ins Leere. Als der Henker das Mädchen mit der Zange in den rechten Oberarm zwickte, schrie es kurz und hoch auf. Dann schien es wieder in eine andere Welt hinüberzugleiten. Es zischte und rauchte, Jakob stieg der Geruch von verbranntem Fleisch in die Nase. Obwohl ihm sein Vater von der Prozedur erzählt hatte, kämpfte er mit Brechreiz.

Noch drei Mal, an jeder weiteren Ecke des Ballenhauses, hielt der Karren, und die Prozedur wiederholte sich. Elisabeth wurde noch einmal in den linken Arm, einmal in die linke Brust und einmal in die rechte Brust gezwickt. Doch dank des Trankes hielten sich die Schmerzen in Grenzen.

Elisabeth begann ein einfaches Kinderlied zu summen und streichelte dabei lächelnd ihren Bauch: »Schlaf, Kindlein, schlaf...«

Sie verließen Schongau durch das Hoftor und folgten der Altenstadter Straße. Schon von weitem konnten sie den Hinrichtungsplatz sehen. Ein grasiges, mit Erdflecken übersätes Feld, das zwischen den Äckern und dem angrenzenden Wald gelegen war. Ganz Schongau und auch die Einwohner der umliegenden Dörfer hatten sich darauf versammelt, für die Ratsherren waren Bänke und Stühle hierher gebracht worden. Das Volk stand in den hinteren Reihen und vertrieb sich die Zeit mit Tratsch und Naschwerk. In der Mitte erhob sich die Köpfstatt, eine gemauerte, sieben Fuß hohe Plattform, zu der eine Holzstiege hinaufführte.

Als der Wagen auf den Platz zufuhr, teilte sich die Menge. Neugierig versuchten die Menschen einen Blick auf die am Karrenboden liegende Kindsmörderin zu erhaschen.

»Sie soll aufstehen. Hoch, hoch mit ihr! Henker, zeig sie uns!«

Das Volk war sichtlich erbost. Viele warteten hier schon seit den Morgenstunden, und jetzt war von der Verbrecherin nichts zu sehen. Schon begannen die ersten Bürger Steine und faules Obst zu werfen. Der Franziskanerpater duckte sich, um sein braunes Gewand zu schonen, doch einige Äpfel trafen ihn am Rücken. Die Büttel drängten die Menge zurück, die sich wie ein einziges großes Wesen um den Karren zusammenzog, als wollte sie ihn samt Inhalt verschlucken.

Ruhig steuerte Johannes Kuisl den Wagen bis hin zur Plattform. Dort warteten bereits die Ratsherren und der Pflegsverwalter Michael Hirschmann. Als hiesiger Stellvertreter des Kurfürsten hatte Hirschmann selbst vor zwei Wochen das Urteil verkündet. Jetzt blickte er dem Mädchen noch einmal tief in die Augen. Der alte Mann kannte Elisabeth seit ihrer Kindheit.

»Mei, Lisl, was hast g’macht?«

»Nix. Nix hab ich g’macht, Exzellenz.« Elisabeth Clement blickte den Verwalter aus bereits toten Augen an und streichelte weiter ihren Bauch.

»Das wird allein der Herrgott wissen«, murmelte Hirschmann.

Der Verwalter nickte, dann führte der Scharfrichter die Kindsmörderin die acht Stufen zur Köpfstatt empor. Jakob folgte ihnen. Zweimal stolperte Elisabeth, dann hatte sie ihren letzten Gang geschafft. Oben warteten bereits ein weiterer Franziskanerpater und der städtische Ausrufer. Jakob blickte nach unten auf die Wiese. Er sah Hunderte von gespannten Gesichtern, die Münder und Augen weit aufgerissen. Die Ratsherren hatten ihre Plätze eingenommen. Von der Stadt her läutete wieder die Glocke. Alles wartete.

Der Henker drückte Elisabeth Clement sanft nach unten, bis sie kniete. Dann verband er ihr mit einem der mitgebrachten Leinentücher die Augen. Ein leichtes Zittern ging durch ihren Körper, sie murmelte ein Gebet.

»Ave Maria, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern«

Der Ausrufer räusperte sich, dann verkündete er noch einmal das Urteil. Jakob hörte die Stimme wie ein fernes Rauschen.

»... dass du dich nun vom ganzen Herzen zu Gott kehren und so zu einem frommen und glücklichen Tod kommen sollst ...«

Sein Vater stupste ihn von der Seite an.

»Du musst sie mir halten«, flüsterte er so leise wie möglich, um die Rede nicht zu stören.

»Was?«

»Du musst ihre Schultern und ihren Kopf hochhalten, damit ich gut treffe. Die Lisl kippt uns sonst um.«

Tatsächlich sank der Oberkörper der Verurteilten langsam nach vorne. Jakob war verwirrt. Bis jetzt war er immer davon ausgegangen, dass er bei der Hinrichtung nur zusehen sollte. Von Mithelfen hatte sein Vater nie gesprochen. Doch fürs Zaudern war es jetzt zu spät. Jakob packte Elisabeth Clement bei den kurzen Haaren und zog ihren Kopf empor. Sie wimmerte. Der Henkerssohn spürte Schweiß an seinen Fingern, er streckte den Arm aus, damit sein Vater mit dem Schwert Platz hatte. Die Kunst war es, mit einem einzigen, mit beiden Händen geführten Hieb genau zwischen zwei Halswirbel hindurch zu schlagen. Ein Augenzwinkern, ein Lufthauch nur, und die Sache war überstanden. Allerdings nur, wenn es richtig gemacht wurde.

»Gott gnade deiner armen Seel’ ...«

Der Ausrufer war zum Ende gekommen. Er zog einen dünnen, schwarzen Holzstab hervor, hielt ihn über Elisabeth Clement und zerbrach ihn. Das Knistern des Holzes war über den ganzen Platz zu hören.

Der Pflegsverwalter nickte Johannes Kuisl zu. Der Henker hob sein Schwert und holte aus.

In diesem Moment spürte Jakob, wie die Haare des Mädchens seinen schweißnassen Fingern entglitten. Eben noch hatte er Elisabeth Clements Kopf hochgehalten, da fiel sie plötzlich wie ein Sack Getreide nach vorne. Er sah das Schwert seines Vaters heranrauschen, doch statt des Halses traf die Klinge den Kopf in Höhe des Ohrs. Elisabeth Clement wand sich auf dem Boden der Köpfstatt. Sie schrie wie am Spieß, an ihrer Schläfe klaffte eine tiefe Wunde. In einer Lache aus Blut sah Jakob ein halbes Ohr liegen.

Die Augenbinde war der Verletzten vom Gesicht gerutscht. Mit schreckensweiten Augen blickte sie empor zum Scharfrichter, der mit erhobenem Schwert über ihr stand. Die Menge stöhnte wie aus einer Kehle. Jakob merkte, wie ein Würgen seinen Hals hochkroch.

Sein Vater schob ihn weg und holte noch einmal aus. Doch Elisabeth Clement rollte sich zur Seite, als sie das Schwert auf sich zukommen sah. Diesmal traf die Klinge ihre Schulter und fuhr ihr tief in die Halsbeuge. Blut schoss aus der Wunde empor und bespritzte Henker, Knecht und den entsetzten Franziskanerpater.

Auf allen vieren kroch Elisabeth Clement auf den Rand der Köpfstatt zu. Die meisten Schongauer starrten entsetzt auf das Schauspiel, doch auch Johlen war zu hören. Einige warfen Steine auf den Henker. Das Volk hatte es nicht gern, wenn der Mann mit dem Schwert pfuschte.

Johannes Kuisl wollte ein Ende machen. Er stellte sich neben die stöhnende Frau und holte ein drittes Mal aus. Diesmal traf er sie voll zwischen dem dritten und dem vierten Halswirbel. Das Stöhnen hörte abrupt auf. Doch der Kopf wollte nicht abgehen. Noch hing er an Sehnen und Fleisch, erst der nächste Hieb trennte ihn vollständig vom Rumpf.

Er rollte über das Holzpodest und blieb direkt vor Jakob liegen. Dem Henkerssohn wurde schwarz vor Augen, schließlich stülpte sich sein Magen um. Er fiel auf die Knie und erbrach das dünne Bier und den Haferbrei von heute Morgen, er würgte, bis nur noch grüne Galle kam. Wie durch eine Wand hörte er die Schreie der Leute, das Wüten der Ratsherren und das Keuchen seines Vaters neben ihm.

Schlaf, Kindlein, schlaf ...

Kurz bevor ihn eine gnädige Ohnmacht übermannte, fasste Jakob Kuisl einen Entschluss. Niemals würde er in die Fußstapfen seines Vaters treten, niemals im Leben wollte er Henker werden.

Dann kippte er kopfüber in die Blutlache.

1

Schongau,am Morgen des 24. April Anno Domini 1659,35 Jahre später …

Magdalena Kuisl saß auf der Holzbank vor dem kleinen, geduckten Henkershaus und presste den schweren Bronzemörser fest zwischen ihre Schenkel. Mit gleichmäßigen Stößen zerrieb sie getrockneten Quendel, Bärlapp und Mutterwurz zu feinem, grünem Pulver. Ein würziger Duft stieg ihr in die Nase und verbreitete eine Ahnung vom herannahenden Sommer. Die Sonne schien ihr ins braungebrannte Gesicht, so dass sie blinzeln musste, Schweißtropfen rollten ihr über die Stirn. Es war der erste richtig warme Tag in diesem Jahr.

Draußen im Garten spielten ihre kleinen Geschwister, die sechsjährigen Zwillinge Georg und Barbara. Sie rannten durch die Hollersträucher, die bereits die ersten Knospen trugen. Immer wieder schrien die Kinder laut auf vor Vergnügen, wenn ihnen die langen Zweige wie Finger übers Gesicht streiften. Magdalena musste lächeln. Sie erinnerte sich daran, wie sie ihr Vater noch vor wenigen Jahren auf die gleiche Weise durch die Büsche gehetzt hatte. Sie sah seine große, massige Gestalt vor sich, wie er mit erhobenen Pranken und drohendem Knurren wie ein großer Bär hinter ihr hergelaufen war. Ihr Vater war ein wunderbarer Spielkamerad gewesen. Nie hatte sie verstanden, warum die Leute in der Stadt die Straßenseite wechselten oder ein Gebet murmelten, wenn er ihnen entgegenkam. Erst später, mit sieben, acht Jahren hatte sie erfahren, dass ihr Vater mit seinen Pranken nicht nur spielen konnte. Das war auf dem Galgenhügel gewesen, und Jakob Kuisl hatte einem Dieb den Hanfstrick um den Hals gelegt und zugezogen.

Trotz allem war Magdalena stolz auf ihre Familie. Schon ihr Urgroßvater Jörg Abriel und ihr Großvater Johannes Kuisl waren Henker gewesen. Magdalenas Vater Jakob war beim Großpapa in die Lehre gegangen, so wie es auch ihr kleiner Bruder Georg in ein paar Jahren bei seinem Vater tun würde. Als sie noch ein kleines Mädchen war, hatte ihr die Mutter einmal vor dem Einschlafen erzählt, dass der Vater nicht immer Henker gewesen war; im großen Krieg sei er mitmarschiert, bevor es ihn doch wieder zurück nach Schongau gezogen habe. Als die kleine Magdalena wissen wollte, was er im Krieg getan habe und warum er nun doch lieber den Leuten den Kopf abschlug, als mit Harnisch und funkelndem Säbel in ferne Länder zu ziehen, hatte ihre Mutter geschwiegen und ihr den Finger auf die Lippen gelegt.

Die Kräuter waren fertig gemahlen. Magdalena leerte das grüne Pulver in einen Tontiegel, den sie sorgfältig verschloss. Zu einem Sud verkocht, würde die duftende Mischung Frauen helfen, ihre aussetzende Blutung zu bekommen. Ein bekanntes Mittel, um eine unwillkommene Geburt doch noch zu verhindern. Quendel und Bärlapp wuchsen in jedem zweiten Garten, aber nur ihr Vater wusste, wo es den seltenen Mutterwurz zu finden gab. Selbst die Hebammen aus den umliegenden Dörfern kamen wegen dieses Pulvers zu ihm. Er nannte es Liebfrauenpulver und verdiente damit den einen oder anderen Silberpfennig zusätzlich.

Magdalena schob eine Locke nach hinten, die ihr immer wieder ins Gesicht fiel. Sie hatte die widerspenstigen Haare ihres Vaters geerbt. Buschige Augenbrauen saßen über schwarz funkelnden Augen, die immer ein wenig zu zwinkern schienen. Mit ihren zwanzig Jahren war sie das älteste Kind des Henkers. Nach ihr hatte die Mutter zwei Totgeburten zur Welt gebracht, außerdem drei Säuglinge, die so schwach waren, dass sie das erste Jahr nicht überlebten. Dann endlich waren die Zwillinge gekommen. Die beiden Rabauken waren der ganze Stolz ihres Vaters, und manchmal war Magdalena fast ein wenig eifersüchtig. Georg würde als einziger Sohn das Henkershandwerk erlernen, und Barbara träumte als kleines Mädchen noch alle Träume dieser Welt. Magdalena hingegen war die Henkersdirne, das Blutmädchen, das keiner anrühren durfte und hinter dessen Rücken man tuschelte und lachte. Sie seufzte. Es schien, als wäre ihr Leben schon jetzt genau festgelegt. Sie würde einen Henker aus einer anderen Stadt heiraten, denn Scharfrichterfamilien blieben stets unter sich. Dabei gab es schon den einen oder anderen jungen Mann hier in der Stadt, der ihr gefiel. Vor allem einen …

»Wennst mit dem Liebfrauenpulver fertig bist, geh rein und kümmer dich um die Wäsch. Die werd ned von allein sauber.«

Die Stimme der Mutter riss Magdalena aus ihren Träumereien. Anna Maria Kuisl sah ihre Tochter mahnend an. Ihre Hände waren erdig von der Arbeit im Garten, sie wischte sich den Schweiß von der Stirn, bevor sie weitersprach.

»Träumst wieder von den Burschen, ich seh’s dir doch an«, sagte sie. »Schlag dir die Burschen aus dem Kopf. Wird schon genug getratscht im Ort.«

Sie lächelte Magdalena an, doch die Henkerstochter wusste, dass ihre Mutter es ernst meinte. Sie war eine praktisch veranlagte, geradlinige Frau. Für die Träumereien ihrer Tochter hatte sie nicht viel übrig. Auch, dass der Vater Magdalena das Lesen beigebracht hatte, hielt sie für unnütz. Eine Frau, die ihre Nase in Bücher steckte, wurde von den Männern schief angesehen. Wenn sie dann auch noch die Henkerstochter war und den Burschen schöne Augen machte, war der Weg zu Schandmaske und Pranger nicht weit. In düsteren Farben hatte die Henkersfrau schon des Öfteren ihrem Mann ausgemalt, wie es aussehen würde, wenn er seiner eigenen Tochter die Schandgeige aufsetzen und sie durch die Stadt treiben müsste.

»Ist gut, Mutter«, sagte Magdalena und stellte den Mörser auf der Bank ab. »Ich trag die Wäsche gleich runter zum Fluss.«

Sie nahm den Korb mit den schmutzigen Laken und machte sich, begleitet von den nachdenklichen Blicken ihrer Mutter, durch den Garten auf den Weg hinunter zum Lech.

Gleich hinter dem Haus führte ein schmaler Trampelpfad an Vorgärten, Scheunen und schmucken Häusern vorbei hin zum Ufer, zu einer Stelle, wo der Fluss eine kleine, flache Bucht ausgewaschen hatte. Magdalena blickte auf die wirbelnden Strudel, die sich in der Mitte des Lechs gebildet hatten. Jetzt im Frühling stand das Wasser hoch bis zu den Wurzeln der Birken und schob Äste und ganze Bäume vor sich her. Kurz glaubte Magdalena ein Stück Leinen oder Ähnliches in den braunen Fluten treiben zu sehen, doch als sie genauer hinsah, waren da nur noch Zweige und Blätter.

Sie bückte sich, nahm die Wäsche aus dem Korb und scheuerte sie über den nassen Kies. Dabei dachte sie an das Fest auf dem Paulusmarkt vor drei Wochen und das Tanzen dort. Besonders an das Tanzen mit ihm ... Erst letzten Sonntag in der Messe hatte sie ihn wieder gesehen. Als sie mit gesenktem Haupt ganz hinten in der Kirche Platz genommen hatte, war er noch einmal aufgestanden, um sein Gesangsbuch zu holen. Dabei hatte er ihr zugezwinkert. Sie hatte kichern müssen und die anderen Mädchen hatten böse zu ihr hinübergeschaut.

Magdalena summte ein Lied und klatschte die nassen Laken rhythmisch gegen den Kies.

»Maikäfer flieg, der Vater ist im Krieg«

So in Gedanken versunken war sie, dass sie das Schreien zunächst für eine Ausgeburt ihrer Phantasie hielt. Es dauerte eine Weile, bis sie merkte, dass die hohen, klagenden Laute von irgendwo flussaufwärts zu ihr herüberwehten.

Ein Schongauer Holzfäller oben am Steilufer hatte den Jungen als Erstes gesehen. Das Kind hatte sich an einen Baumstamm geklammert, es trudelte wie ein winziges Blatt in der Gischt. Der Holzfäller war sich zunächst nicht sicher, ob das kleine Bündel tief unter ihm in den rauschenden Fluten wirklich ein Mensch war. Doch als es zu zappeln begann und wild um sich schlug, rief er die Flößer um Hilfe, die im nebligen Morgengrauen zu ihrer ersten Fahrt nach Augsburg aufbrachen. Erst kurz vor Kinsau, vier Meilen nördlich von Schongau, war das Ufer flach und der Lech ruhig genug, dass die Männer sich zu dem Jungen vorwagen konnten. Mit ihren langen Stangen versuchten sie ihn aus dem Wasser zu fischen, doch der Junge entglitt ihnen jedes Mal wie ein glitschiger Fisch. Mal tauchte er ganz ab, blieb samt Stamm bedenklich lang unter der Oberfläche, dann kam er wie ein schwimmender Korken an anderer Stelle wieder hervor.

Noch einmal raffte der Junge sich auf, zog sich an dem glitschigen Baumstamm hoch und streckte seinen Kopf aus dem Wasser, um Atem zu holen. Er reckte die rechte Hand nach der Stange, die Finger streckten sich, doch sie griffen ins Leere. Mit einem dumpfen Geräusch prallte der Stamm an die anderen Stämme, die sich an der Floßlände angestaut hatten. Der Ruck ließ den Jungen den Halt verlieren, er rutschte ab und versank zwischen Dutzenden angeschwemmter Baumriesen.

Die Flößer hatten in der Zwischenzeit den kleinen Steg bei Kinsau angesteuert. Sie vertäuten in aller Eile ihre Flöße und begaben sich vorsichtig auf den wackligen Grund, den die Baumstämme in Ufernähe bildeten. Das Balancieren auf den rutschigen Stämmen war auch für erfahrene Rottflößer eine Herausforderung. Zu leicht konnte man den Halt verlieren und zwischen den mächtigen Buchen und Tannen zermalmt werden. Doch der Fluss war an dieser Stelle ruhig, die Baumstämme dümpelten nur bedrohlich träge vor sich hin.

Schon nach kurzer Zeit hatten zwei der Männer den Stamm des Jungen erreicht. Mit ihren Stangen stakten sie in den Zwischenräumen, in der Hoffnung auf weichen Widerstand zu stoßen. Die Stämme unter ihnen begannen zu wackeln und zu rollen. Immer wieder mussten die Männer ihr Gleichgewicht halten, barfuß rutschten sie auf der glitschigen Rinde hin und her.

»Hab ihn!«, rief der eine, kräftigere der beiden plötzlich. Mit seinen starken Armen hob er Stange samt Jungen aus dem Wasser und warf ihn wie einen Fisch am Haken ans rettende Ufer.

Das Schreien der Floßleute hatte auch andere auf das Unglück aufmerksam gemacht. Waschweiber aus dem nahen Kinsau und einige Fuhrleute waren zum Fluss geeilt. Jetzt standen sie alle um den wackligen Steg und blickten auf das nasse Bündel zu ihren Füßen.

Der kräftige Flößer strich dem Jungen die Haare aus dem Gesicht. Ein Raunen ging durch die Menge.

Das Gesicht war blau geschwollen, am Hinterkopf befand sich eine Delle wie von einem starken Hieb mit einem Holzscheit. Der Junge röchelte. Durch die nasse Jacke sickerte Blut auf den Steg und tropfte in den Lech. Dieser Junge war nicht einfach ins Wasser gefallen. Irgendwer musste ihn gestoßen haben, und vorher hatte derjenige kräftig zugeschlagen.

»Das ist ja der Bub vom Grimmer Josef, von den Schongauer Rottfuhrleuten!«, rief ein Mann, der mit einem Ochsenfuhrwerk etwas abseits stand. »Ich kenn’ den! Der war mit seinem Vater immer unten an der Floßlände. Schnell, schafft’s ihn auf den Wagen, dann fahr ich ihn nach Schongau.«

»Und lauf jemand vor und sagt’s dem Grimmer, dass sein Junge im Sterben liegt!«, schrie eines der Waschweiber. »Mein Gott, der hat doch schon so viel Kinder verloren...«

»Sagt’s ihm besser gleich«, brummte der kräftige Flößer. »Der da macht’s nimmer lang.« Er gab ein paar neugierigen Buben einen Klaps. »Lauft’s schon. Und schickt’s auch gleich nach dem Bader oder dem Doktor!«

Während die Buben Richtung Schongau eilten, wurde das Röcheln des Jungen leiser. Er zitterte am ganzen Leib und schien etwas zu murmeln, vielleicht ein letztes Gebet. Er war etwa zwölf Jahre alt und sah schmächtig und blass aus wie fast alle Kinder in seinem Alter. Seine letzte vernünftige Mahlzeit lag schon einige Wochen zurück, und die wässrige Gerstensuppe und das Dünnbier der vergangenen Tage hatten seine Wangen einfallen lassen.

Die rechte Hand des Jungen griff immer wieder ins Leere, sein Murmeln schwoll an und ab wie das Rauschen des Lechs unter ihm. Einer der Flößer hatte sich über ihn gekniet, um zu verstehen, was der Junge von sich gab. Doch das Murmeln ging über in ein Blubbern; hellrote Blutbläschen, vermischt mit Speichel rannen an den Mundwinkeln hinunter.

Sie hoben den Sterbenden auf den Karren, der Fuhrmann ließ die Peitsche knallen, dann rollte der Wagen auf der Kinsauer Straße Richtung Schongau. Auf dem gut zweistündigen Weg schlossen sich immer mehr Menschen dem stillen Zug an. Als die Prozession endlich die Floßlände der nahen Stadt erreichte, trotteten über zwei Dutzend Schaulustige hinter dem Wagen her. Kinder, Bauern, klagende Waschweiber. Hunde sprangen kläffend um die Ochsen herum, jemand murmelte ein Ave-Maria. An der Mole neben dem Lagerschuppen ließ der Fuhrmann den Karren halten. Zwei Flößer hoben den Jungen vorsichtig hinunter und betteten ihn auf Stroh ans Ufer, direkt neben den gluckernden, wirbelnden Lech, der rastlos gegen die Pfeiler strömte.

Polternde Schritte auf dem Holzsteg ließen das Gemurmel der Menge plötzlich verstummen. Der Vater des Jungen hatte ein wenig abseits gewartet, als scheute er den letzten, endgültigen Augenblick. Jetzt schob er sich bleich durch die Menschenmassen.

Josef Grimmer hatte acht Kinder gehabt, die ihm nacheinander unter der Hand weggestorben waren. An Pest, Durchfall, Fieber, oder einfach, weil der liebe Herrgott es so wollte. Der sechsjährige Hans war beim Spielen im Lech ertrunken, die dreijährige Marie hatten betrunkene Söldner in einer Seitenstraße niedergeritten. Gemeinsam mit dem jüngsten war auch seine Frau im Kindbett verschieden. Der kleine Peter war alles, was dem alten Grimmer noch geblieben war. Als er ihn jetzt so vor sich liegen sah, wusste er, dass der Herr ihm auch diesen letzten Sohn nehmen würde. Er sank auf die Knie und strich ihm sanft das Haar aus dem Gesicht. Die Augen des Jungen waren bereits geschlossen, seine Brust ging hektisch auf und ab. Nach wenigen Minuten fuhr ein Beben durch den kleinen Körper, dann war es still.

Josef Grimmer hob den Kopf und schrie sein Elend über den Lech. Seine Stimme klang hoch und schrill wie die eines Weibes.

Der Schrei erreichte Simon Fronwieser zeitgleich mit einem heftigen Klopfen unten an der Tür. Vom Haus des Medicus in der Hennengasse war es nur einen Steinwurf weit hinunter zum Fluss. Schon vorher hatte Simon immer wieder von seinen Büchern aufgeschaut, weil ihn das Rufen der Flößer von seinen Studien abgelenkt hatte. Als der Schrei jetzt durch die Straße hallte, wusste er, dass etwas passiert sein musste. Das Klopfen an der Türe wurde energischer. Seufzend schloss er einen dicken Wälzer, der sich mit der Anatomie befasste. Auch dieses Buch kratzte nur an der Oberfläche des menschlichen Körpers. Die Zusammensetzung der Säfte, Aderlass als Allheilmittel … Schon zu oft hatte Simon diese ewig gleichen Litaneien gelesen. Wirklich erfahren über das Innere des Körpers hatte er nichts. Auch heute würde das wohl so bleiben, denn zusätzlich zum Klopfen war jetzt ein Rufen von unten zu vernehmen.

»Herr Doktor, Herr Doktor! Kommen’s schnell! Unten an der Floßlände liegt der Sohn vom Grimmer in seinem Blut. Es schaut bös aus!«

Simon warf seinen schwarzen Rock mit den polierten Kupferknöpfen über, fuhr sich durch das lange schwarze Haar und ordnete vor dem kleinen Spiegel im Studierzimmer seinen Bart. Die schulterlange Mähne und der gestutzte Knebelbart, wie er jetzt wieder in Mode war, ließen ihn älter aussehen als seine fünfundzwanzig Jahre. Bei einigen Schongauern galt Simon als Stutzer, doch das war ihm egal. Er wusste, dass die Mädchen das anders sahen. Mit seinen schwarzen, weichen Augen, der wohlgeformten Nase und der schlanken Gestalt war Simon bei der Schongauer Damenwelt gern gesehen. Hinzu kam, dass er sich täglich pflegte. Er hatte noch alle Zähne, badete regelmäßig und hatte sich aus Augsburg von seinem kargen Lohn ein teures Parfum mit Rosenduft kommen lassen. Nur seine Größe machte ihm zu schaffen. Mit gerade mal fünf Fuß musste Simon zu den meisten Männern, und auch zu einigen Frauen, aufschauen. Aber dafür gab es ja Stulpenstiefel mit hohen Absätzen.

Das Klopfen war in ein regelmäßiges Hämmern übergegangen. Simon eilte nach unten und riss die Türe auf. Vor ihm stand einer der Gerber, die am Fluss arbeiteten. Gabriel, so weit Simon sich erinnerte. Der Medicus kannte ihn von einer früheren Behandlung. Er hatte ihm letztes Jahr den Arm geschient, als er betrunken am Judasmarkt in eine Schlägerei verwickelt war. Simon setzte eine offizielle Miene auf. Er wusste, was er seinem Beruf schuldig war.

»Was gibt’s?«

Der Gerber sah ihn skeptisch an. »Wo ist Euer Vater? Unten am Lech hat’s einen bösen Unfall gegeben.«

»Mein Vater ist drüben im Spital. Wenn’s dringend ist, müsst ihr mit mir oder dem Bader vorliebnehmen.«

»Der Bader ist selber krank ...«

Simon runzelte die Stirn. Noch immer galt er hier im Ort nur als Sohn des Stadtmedicus. Und das, obwohl er in Ingolstadt studiert hatte und nun schon seit beinahe sieben Jahren seinem Vater bei sämtlichen Wehwehchen zur Seite stand. In den letzten Jahren hatte er auch immer wieder alleine kuriert. Zuletzt einen bösen Fall von Fieber. Tagelang hatte er der kleinen Tochter des Schefflers Wadenwickel und Breiumschläge gemacht und ihr eine neue Medizin eingeflößt mit einem Pulver aus gelber Rinde, das aus Westindien stammte und »Jesuitenpulver« genannt wurde. Das Fieber war zurückgegangen, und der Scheffler hatte sich mit zwei Gulden mehr als erkenntlich gezeigt. Trotzdem trauten ihm die Leute im Ort nicht.

Simon sah den Mann vor ihm herausfordernd an. Der Gerber zuckte die Schultern, dann wandte er sich zum Gehen. Über die Schulter warf er dem Medicus noch einen abschätzigen Blick zu.

»Dann kommt schnell, wenn’s nicht sowieso schon zu spät ist.«

Simon eilte dem Mann hinterher und bog mit ihm gemeinsam in die Münzstraße. Heute am Tag nach Georgi hatten die meisten Handwerker ihre Läden in den Parterrewohnungen bereits seit Stunden geöffnet. Am Georgstag traten die Knechte und Mägde in den Höfen rund um Schongau ihre Dienste an. Dementsprechend viel Menschen waren heute auf den Straßen unterwegs. Von links erklang das metallische Hämmern des Hufschmieds, der gerade den Gaul eines Ratherren neu beschlug. Der Metzger daneben hatte vor seinem Haus eine Sau geschlachtet. Dünne Bäche von Blut liefen über die Pflastersteine, so dass der Medicus mit einem weiten Schritt darüber hinwegsteigen musste, um seine neuen Lederstiefel nicht zu beschmutzen. Weiter vorne bot ein Bäcker frisches Brot an. Simon wusste, dass es wieder voller Spelzen sein und beim Kauen knirschen würde. Echtes Weißbrot konnten sich zurzeit allenfalls die Ratsmitglieder leisten, und auch das nur an Festtagen.

Dabei konnten die Schongauer froh sein, wenn es jetzt im elften Jahr nach dem großen Krieg überhaupt etwas zum Essen gab. In den letzten vier Jahren war die Ernte gleich zweimal durch Hagelschläge praktisch vollständig vernichtet worden. Im Mai vorigen Jahres erst hatte ein furchtbarer Wolkenbruch den Lech über die Ufer treten lassen und die Stadtmühle weggeschwemmt. Seitdem mussten die Schongauer zum Kornmahlen nach Altenstadt oder noch weiter ziehen, natürlich zu höheren Preisen. Viele Felder in den umliegenden Dörfern lagen brach, die Bauernhäuser waren verlassen. Jeder Dritte war in den letzten Jahrzehnten an Pest und Hunger gestorben. Wer konnte, hielt sich Vieh im Haus und lebte von Kohl und Rüben aus dem eigenen Garten.

Als sie über den Marktplatz gingen, warf Simon einen Blick auf das Ballenhaus. Das Lagergebäude, über dem sich der Ratssaal befand, war einst der Stolz der Stadt gewesen. Als Schongau noch reich war, auf gleicher Augenhöhe mit Augsburg, waren hier die mächtigen Händler des Reiches ein und aus gegangen. Die kleine Stadt, am Lech gelegen und Knotenpunkt alter Handelsstraßen, war einst ein wichtiger Umschlagplatz für Waren aller Art gewesen. Doch der Krieg hatte alles zunichtegemacht. Das Ballenhaus verfiel, Putz bröckelte von den Wänden, das Eingangstor hing schief in den Angeln.

In den Zeiten des Mordens und Raubens war Schongau arm geworden. Die einst reiche, schmucke Stadt im bayerischen Pfaffenwinkel hatte sich in eine Durchgangsstation für arbeitslose Söldner und Obdachlose verwandelt. Nach dem Krieg kamen Hungersnot, Krankheiten, Viehseuchen und Hagelschlag. Die Stadt war am Ende, und Simon wusste nicht, ob sie sich noch einmal aufraffen konnte. Und doch, die Bürger hatten noch nicht aufgegeben. Auf dem Weg durch das Lechtor hinunter zum Fluss sah Simon auf ein buntes Treiben hinab. Fuhrleute trieben ihre Ochsenwägen den steilen Hang hoch zum Marktplatz. Drüben im Gerberviertel rauchten die Kamine, und unten am Flussufer standen die Frauen mit ihren Waschtrögen und kippten das schmutzige Wasser in den wild strömenden Lech. Auf seinem Berg thronte Schongau über den Wäldern und dem Fluss und blickte beinahe wie eine stolze Matrone in Richtung Augsburg, ihrer älteren, mächtigeren Schwester. Simon musste plötzlich lächeln. Nein, diese Stadt würde sich nicht unterkriegen lassen. Das Leben ging weiter, allem Sterben zum Trotz.

Drüben an der Floßlände hatte sich eine größere Menge Volk versammelt.

Simon hörte murmelnde Stimmen und dazwischen immer wieder die klagenden Schreie eines Mannes. Er überquerte die Brücke und wandte sich nach rechts in Richtung des Lagerschuppens, der an den Steg grenzte. Mühselig bahnte er sich seinen Weg durch die Menschen, bis er zum Kern der Ansammlung vorstieß.

Auf den nassen Holzbalken kniete der Fuhrmann Josef Grimmer über einem blutigen Bündel. Sein breiter Rücken versperrte Simon die Sicht. Simon legte Grimmer die Hand auf die Schulter und spürte, wie der Mann zitterte. Erst nach einiger Zeit bemerkte er den Medicus hinter sich, sein Gesicht war tränenverschmiert und leichenblass.

Mit überschnappender Stimme schleuderte er Simon seinen Fluch ins Gesicht. »Das haben sie mit meinem Sohn gemacht! Abgestochen haben sie ihn wie eine Sau! Ich bring sie um, alle bring ich sie um!«

»Wen?«, fragte Simon leise. Doch der Fuhrmann hatte sich schon wieder schluchzend seinem Kind zugewandt.

»Er meint die Augsburger Fuhrleute«, murmelte ein Mann neben ihm. Simon erkannte ihn als einen aus der Fuhrmannszunft.

»In letzter Zeit hat’s immer wieder Streit mit ihnen gegeben, weil sie uns die Fracht überlassen müssen«, fuhr der Mann fort. »Sie sagen, wir würden uns was von der Ware abzweigen. Josef hat sich mit denen oben im ›Stern‹ angelegt.«

Simon nickte. Er selbst hatte nach dem Streit im Gasthaus ein paar blutige Nasen verbinden müssen. Es hatte Geldstrafen gehagelt. Doch der Hass zwischen den Augsburger und Schongauer Fuhrleuten war dadurch nur größer geworden. Laut eines alten herzoglichen Erlasses durften die Augsburger ihre Waren aus Venedig oder Florenz nur bis Schongau befördern; danach waren die Schongauer zuständig. Ein Transportmonopol, das den Augsburgern schon lange ein Dorn im Auge war.

Sachte zog Simon den weinenden Vater zur Seite, der von einigen seiner Freunde aus der Fuhrmannszunft in Empfang genommen wurde. Dann beugte er sich über den Jungen.

Bisher hatte sich noch niemand die Mühe gemacht, sein nasses Hemd zu entfernen. Simon riss es auf, darunter kam eine Kraterlandschaft von Stichen zum Vorschein. Jemand musste wie wild auf den Jungen eingestochen haben. Am Hinterkopf war eine frische, große Platzwunde zu erkennen, aus der helles Blut sickerte. Simon vermutete, dass der Junge im Wasser zwischen die Baumstämme geraten war. Sein Gesicht war grün und blau geschlagen, aber auch das konnte beim Zusammenprall mit den Stämmen passiert sein. Die Baumriesen entfalteten im Wasser eine tödliche Kraft und konnten einen Menschen zerquetschen wie eine faule Frucht.

Simon horchte am Herz des Jungen. Dann nahm er einen kleinen Spiegel und hielt ihn unter die blutige, gebrochene Nase. Kein Atemhauch war zu sehen. Die Augen des Jungen standen weit offen. Peter Grimmer war tot.

Simon wandte sich an die Umstehenden, die sein Tun schweigend beobachteten. »Ein nasses Tuch«, bat er.

Eine Frau reichte ihm ein Stück Leinen. Simon tränkte es im Lech und fuhr dem Jungen damit über die Brust. Als er das Blut weggewaschen hatte, zählte er sieben Einstiche, alle um das Herz herum gelegen. Trotz der tödlichen Wunden war der Junge nicht schnell gestorben. Der Gerber Gabriel hatte Simon auf dem Weg hinunter zur Floßlände erzählt, dass er bis vor kurzem noch vor sich hingemurmelt hatte.

Simon drehte den Jungen um. Mit einem kräftigen Reißen trennte er auch hier das Hemd auf. Durch die Menge ging ein Stöhnen.

Unterhalb des Schulterblatts befand sich ein handtellergroßes Mal, wie es Simon noch nie gesehen hatte. Es war mit violetter Farbe geschrieben und zeigte einen verwischten Kreis, aus dessen unterem Ende ein Kreuz ragte.

Für einen Augenblick war es ganz still auf dem Steg. Dann fingen die Ersten zu schreien an. »Hexerei, da ist Hexerei am Werk!« Jemand brüllte: »Die Hexen sind zurück in Schongau! Sie holen unsere Kinder!«

Simon fuhr mit den Fingern über das Mal, es ließ sich nicht wegwischen. An irgendetwas erinnerte es ihn, doch er konnte nicht sagen, an was. Mit seiner dunklen Farbe sah es aus wie die Signatur eines Dämons.

Josef Grimmer, der sich bislang auf einige Freunde gestützt hatte, wankte auf die Leiche seines Sohnes zu. Kurz betrachtete er das Zeichen, als könnte er nicht glauben, was er dort sah. Dann rief er in die Runde: »Das hat er von der Stechlin! Die Hebamme, diese Hexe, hat ihm das aufgemalt! Die hat ihn umgebracht!«

Simon fiel ein, dass er den Jungen tatsächlich in letzter Zeit öfter bei der Hebamme gesehen hatte. Martha Stechlin wohnte direkt neben den Grimmers oben beim Kuehtor. Seitdem Agnes Grimmer im Kindbett gestorben war, hatte der Bub öfter bei ihr Trost gesucht. Sein Vater hatte der Stechlin nie verziehen, dass die Hebamme die Blutungen nicht hatte stoppen können. Er gab ihr eine Mitschuld am Tod seiner Frau.

»Ruhe! Es heißt doch gar nicht, dass ...«

Der Medicus versuchte gegen das Wüten und Schreien der Schongauer anzubrüllen, ohne Erfolg. Wie ein Lauffeuer ging der Name Stechlin über den Steg, schon rannten die Ersten über die Brücke hoch zur Stadt. »Die Stechlin! Die Stechlin war’s! Lauft zum Büttel, der soll sie sich holen!«

Nach kurzer Zeit lag der Steg verlassen da, bis auf Simon und den toten Jungen. Selbst Josef Grimmer war in seinem Hass mit den anderen nach oben geeilt. Nur das Rauschen des Flusses war noch zu hören.

Seufzend wickelte Simon den Körper in ein schmutziges Leinentuch, das die Waschfrauen in der Eile liegen gelassen hatten, und hob sich das Bündel auf die Schultern. Keuchend und mit krummem Rücken machte er sich auf den Weg hinauf zum Lechtor. Er wusste, dass ihm jetzt nur noch einer helfen konnte.

2

Dienstag,den 24. April Anno Domini 1659,9 Uhr morgens

Martha Stechlin stand in ihrer Stube und tauchte die blutverschmierten Finger in eine Schüssel mit warmem Wasser. Ihre Haare waren verklebt, tiefe Ringe hatten sich unter ihre Augen gegraben, seit fast dreißig Stunden hatte sie nicht mehr geschlafen. Die Geburt bei den Klingensteiners war eine der härtesten in diesem Jahr gewesen. Das Kind hatte verkehrt gelegen. Martha Stechlin hatte sich die Hände mit Gänsefett eingeschmiert und tief in den Leib der Mutter gelangt, um das Ungeborene zu drehen, doch es war ihr immer wieder entglitten.

Maria Josefa Klingensteiner war vierzig Jahre alt und hatte schon ein Dutzend Geburten überstanden. Nur neun Kinder waren lebend zur Welt gekommen, fünf von ihnen hatten den ersten Frühling nicht erlebt. Vier Töchter waren Maria Josefa geblieben, doch ihr Mann hoffte immer noch auf einen Erben. Die Hebamme hatte beim Tasten im Mutterleib bereits gespürt, dass es diesmal ein Junge war. Noch schien er zu leben, doch mit jeder Stunde wurde die Wahrscheinlichkeit größer, dass entweder Mutter oder Kind den Kampf nicht überstehen würden.

Maria Josefa schrie, tobte und weinte. Sie verfluchte ihren Mann, der sie wie ein brünstiger Stier nach jeder Geburt neu bestieg, sie verfluchte das Kind, sie verfluchte den lieben Herrgott. Als der Morgen graute, war sich die Hebamme sicher, dass der Junge tot war. Für diesen Fall hatte sie einen alten Schürhaken dabei, mit dem sie im Notfall das Kind wie einen Brocken Fleisch aus dem Leib zog, manchmal Stück für Stück. Die anderen Frauen in der stickig heißen Stube, Tanten, Nichten, Basen, hatten bereits nach dem Pfarrer geschickt; das Weihwasser zur Nottaufe stand auf dem Kamin. Doch dann, mit einem letzten Schrei der Klingensteinerin, bekam die Hebamme den Jungen an den Füßen zu fassen. Wie ein neugeborenes Fohlen rutschte er ans Licht. Er lebte.

Es war ein kräftiges Kind. Und wahrscheinlich der Mörder seiner Mutter, dachte Martha Stechlin, als sie auf den bleichen, keuchenden Leib von Maria Josefa blickte und die Nabelschnur mit der Schere durchtrennte. Die Frau des Schmieds hatte viel Blut verloren, das Stroh am Boden war rot und schmierig. Ihre Augen waren eingefallen wie bei einer Toten. Aber wenigstens hatte ihr Mann jetzt einen Erben.

Die Geburt hatte die ganze Nacht gedauert, am Morgen hatte Martha Stechlin noch einen Sud aus Wein, Knoblauch und Fenchel zur Stärkung gebraut und die Mutter gewaschen, dann war sie nach Hause gegangen. Jetzt saß sie am Tisch ihrer Stube und versuchte, sich die Müdigkeit aus den Augen zu wischen. Gegen Mittag würden, wie so oft in letzter Zeit, die Kinder bei ihr vorbeischauen. Selbst konnte sie keine bekommen, obgleich sie doch schon so viele auf die Welt gebracht hatte. Umso froher war die Hebamme, dass Sophie, der kleine Peter und die anderen sie oft besuchten. Wenn sie sich auch manchmal wunderte, was die Kinder an einer vierzigjährigen Hebamme mit ihren Salben, Tiegeln und Pulvern fanden.

Martha Stechlin hörte ihren Magen knurren. Ihr fiel ein, dass sie seit zwei Tagen nichts mehr gegessen hatte. Nach ein paar Löffeln kalter Hafergrütze aus dem Topf über der Feuerstelle wollte sie zunächst einmal gründlich aufräumen. Etwas war ihr abhandengekommen. Etwas, das auf keinen Fall in die falschen Hände geraten durfte. Wahrscheinlich hatte sie es nur verlegt …

Vom Marktplatz her kamen Schreie. Zuerst waren sie nur schwach zu vernehmen, ein Stimmengemurmel, leise und bedrohlich wie das wütende Summen eines Wespenschwarms.

Martha blickte von ihrer Schüssel hoch. Irgendetwas war dort draußen passiert, doch sie war zu müde, um zum Fenster zu gehen und nachzusehen.

Dann kamen die Schreie näher, Schritte waren zu hören, Menschen, die über den gepflasterten Marktplatz liefen, am Sternwirt vorbei und in die enge Gasse hinein, hin zum Kuehtor. Martha Stechlin konnte jetzt einen Namen aus dem Stimmengewirr heraushören.

Es war ihr Name.

»Stechlin, Hexe! Brennen sollst, brennen! Komm raus, Stechlin.«

Die Hebamme lehnte sich aus der Fensteröffnung im Parterre, um Genaueres zu erkennen, da traf sie ein faustgroßer Stein direkt an der Stirn. Martha Stechlin wurde schwarz vor Augen, sie sank zu Boden. Als sie wieder zu sich kam, sah sie durch einen Blutschleier, wie die Tür zu ihrem Haus aufgestoßen wurde. Geistesgegenwärtig sprang sie auf und warf sich dagegen. Mehrere Beine versuchten sich durch den Schlitz zu schieben. Dann fiel die Tür zu. Von draußen erklang wütendes Rufen.

Martha suchte in ihrem Kleid nach dem Schlüssel. Wo war er nur? Wieder drückte jemand gegen die Tür. Da, auf dem Tisch neben den Äpfeln glitzerte etwas! Während die Hebamme mit ihrem kräftigen Leib die Tür zuhielt, hangelte sie, fast blind vor Schweiß und Blut, nach dem Schlüssel auf dem Tisch. Endlich hatte sie ihn in der Hand und drehte ihn im Schloss um, quietschend rastete der Riegel ein.

Das Drücken von draußen hörte plötzlich auf, nur um Sekunden später in ein mächtiges Hämmern überzugehen. Offenbar schlugen die Männer jetzt mit einem schweren Balken gegen die Tür. Schon bald splitterte das dünne Holz, ein behaarter Arm tauchte in der Öffnung auf und tastete nach ihr.

»Stechlin, Hexe, komm raus, sonst zünden wir das Haus an!«

Durch die zerborstene Türe konnte die Hebamme die Männer draußen erkennen. Es waren Flößer und Fuhrleute, viele von ihnen kannte sie beim Namen. Die meisten waren die Väter von Kindern, die sie auf die Welt gebracht hatte. Jetzt hatten ihre Augen den Glanz von Tieren, sie schwitzten und schrien und hämmerten gegen Tür und Wände. Martha Stechlin blickte um sich wie ein gehetztes Wild.

Ein Fensterladen splitterte. Herein tauchte der massige Schädel von Josef Grimmer, ihrem Nachbarn. Martha wusste, dass er ihr den Tod seiner Frau nie verziehen hatte. War das der Grund für den Aufruhr? Grimmers Hand schwang ein Stück der Fensterluke mit Nägeln daran.

»Ich bring dich um, Stechlin! Bevor sie dich verbrennen, bring ich dich um!«

Martha rannte zur hinteren Türe. Dort ging es hinaus in einen kleinen Kräutergarten, der direkt an die Stadtmauer grenzte. Im Garten merkte sie, dass sie in eine Sackgasse gelaufen war. Links und rechts ragten die Häuser bis an die Stadtmauer heran. Die Mauer selbst war bis zum Wehrgang gute zehn Fuß hoch, zu hoch, um die Mauerkrone zu erreichen.

Direkt an der Mauer stand ein kleines Apfelbäumchen. Martha Stechlin eilte darauf zu und kletterte in die Äste. Von ganz oben konnte sie sich vielleicht auf den Wehrgang flüchten.

Vom Haus der Hebamme war jetzt erneut das Splittern von Glas zu hören, dann wurde die Tür zum Garten aufgestoßen. Im Türrahmen stand keuchend Josef Grimmer, immer noch mit der nagelgespickten Latte in der Hand. Hinter ihm drängten andere Fuhrleute in den Garten.

Wie eine Katze kletterte Martha Stechlin am Apfelbaum hinauf, höher und höher, bis die Zweige so dünn wie Kinderfinger waren. Sie fasste den Rand der Mauer und versuchte den rettenden Wehrgang zu erreichen.

Es knackste.

Die Hebamme rutschte mit blutenden Fingerkuppen an der Mauer nach unten und blieb im nassen Gemüsebeet liegen. Josef Grimmer kam auf sie zu und hob die Holzlatte, bereit zum tödlichen Schlag.

»Das würd ich nicht tun.«

Der Fuhrmann blickte nach oben, dorthin, woher die Stimme gekommen war. Auf dem Wehrgang, direkt über ihm, stand eine massige Gestalt. Sie trug einen langen, löchrigen Mantel; auf dem Kopf thronte ein Schlapphut mit breiter Krempe, an dem ein paar zerfranste Federn steckten. Darunter befanden sich eine schwarze, ungekämmte Mähne und ein Vollbart, der schon lange keinen Barbier mehr gesehen hatte. Der Wehrgang warf einen Schatten, so dass vom eigentlichen Gesicht außer einer gewaltigen Hakennase und einer langen Stielpfeife nicht viel zu sehen war.

Der Mann hatte gesprochen, ohne die Pfeife aus dem Mund zu nehmen. Jetzt hielt er sie in der Hand und deutete auf die Hebamme, die keuchend an der Mauer unter ihm kauerte.

»Wennst die Martha erschlägst, kommt deine Frau auch nicht wieder zurück. Mach dich nicht unglücklich.«

»Halt’s Maul, Kuisl! Das geht dich nichts an!«

Josef Grimmer hatte sich wieder im Griff. Wie alle anderen, war er zunächst verblüfft gewesen, wie der Mann sich dort oben hatte nähern können, ohne dass sie es bemerkt hatten. Doch der Moment war vorübergegangen. Jetzt wollte er Rache nehmen und keiner würde ihn daran hindern. Mit der Holzlatte in der Hand ging er langsam auf die Hebamme zu.

»Das ist Mord, Grimmer«, sagte der Mann mit der Pfeife. »Wennst jetzt zuschlägst, werd ich dir mit Freuden den Strick umlegen. Und ich versprech dir, es wird lange dauern.«

Josef Grimmer hielt inne. Zögernd wandte er sich zu seinen Begleitern um, die offenbar ebenso unschlüssig waren wie er selbst.

»Sie hat meinen Sohn auf dem Gewissen, Kuisl«, sagte Grimmer. »Kannst selbst unten am Lech schauen. Verzaubert hat sie ihn und dann auf ihn eingestochen. Ein Teufelszeichen hat sie ihm aufgemalt.«

»Wenn’s so ist, warum bist dann nicht bei deinem Sohn und schickst den Büttel nach der Martha?«

Mit einem Schlag wurde Josef Grimmer bewusst, dass sein toter Sohn tatsächlich immer noch unten am Fluss sein musste. In seinem Hass hatte er ihn einfach liegen lassen und war den anderen hinterhergeeilt. Tränen stiegen ihm in die Augen.

Mit einer Behändigkeit, die man ihm nicht zugetraut hätte, kletterte der Mann mit der Pfeife im Mund über die Brüstung des Wehrgangs und sprang in den Kräutergarten. Er überragte die Anwesenden um gut einen Kopf. Der Riese beugte sich zu Martha Stechlin hinunter. Ganz nah über sich konnte sie sein Gesicht jetzt sehen, die Hakennase, Falten wie Ackerfurchen, buschige Augenbrauen und tiefliegende, braune Augen. Die Augen des Henkers.

»Du wirst jetzt mit mir mitkommen«, flüsterte Jakob Kuisl. »Wir werden zum Gerichtsschreiber gehen, und der wird dich einsperren. Das ist für dich zurzeit am sichersten. Hast du verstanden?«

Martha nickte. Die Stimme des Henkers war weich und melodiös, sie beruhigte sie.