10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In Oberammergau herrscht kurz vor Pfingsten 1670 helle Aufregung. Bei den Proben zum berühmten Passionsspiel wird der Christus-Darsteller tot aufgefunden. Er wurde gekreuzigt. Jeder verdächtigt jeden. Der Schongauer Henker Jakob Kuisl und der Bader Simon Fronwieser werden um die Aufklärung des Todesfalls gebeten, doch sie stoßen auf eine Wand des Schweigens. Als ein weiterer Darsteller den Märtyrertod stirbt, glauben die Dorfbewohner an eine Strafe Gottes und wollen erst recht nicht mit den beiden Fremden reden. Erst als Kuisls Tochter Magdalena in Oberammergau eintrifft, stoßen der Henker und seine Familie auf eine Spur des Mörders, die sie tief ins Gebirge führt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Das Buch

Mai 1670: Der Schongauer Bader Simon Fronwieser reist mit seinem 7-jährigen Sohn Peter nach Oberammergau, um den Jungen dort in die Schule zu schicken. Ein alter Freund Simons, der Schulmeister und Kirchenkantor Georg Kaiser, soll Peter unter seine Fittiche nehmen. Zu der tränenreichen Verabschiedung Simons von seinem Sohn kommt die Nachricht von einem unheimlichen Todesfall: Der Christus-Darsteller der Oberammergauer Passionsspiele wurde am Morgen nach der Probe gekreuzigt aufgefunden. Da gerade kein Bader im Ort ist, wird Simon zur Leichenschau des Gekreuzigten hinzugezogen. Die Dorfbewohner bitten ihn, noch ein paar Tage länger zu bleiben, auch weil zurzeit ein schweres Fieber im Ort grassiert. Simon ist das recht – so muss er Peter noch nicht gleich alleine lassen, außerdem reizt ihn das Rätsel um den gekreuzigten jungen Mann. Bei dem Toten handelt es sich nämlich um Dominik Faistenmantel, den Sohn des Oberammergauer Ratsvorsitzenden. Und sein Vater war es, der erzwungen hatte, dass der Sohn die Rolle bekam. Ist der grausame Mord also ein Racheakt der eifersüchtigen Dorfbewohner? Haben die unbeliebten Tagelöhner, die seit einiger Zeit Oberammergau bevölkern, etwas damit zu tun? Oder ist es eine Strafe Gottes für den Hochmut der Dorfbewohner, die die Spiele um vier Jahre vorverlegen wollen, entgegen dem alten Brauch? An Letzteres glauben weder Simon Fronwieser noch sein Schwiegervater Jakob Kuisl, der Henker von Schongau. Gemeinsam beginnen sie zu ermitteln.

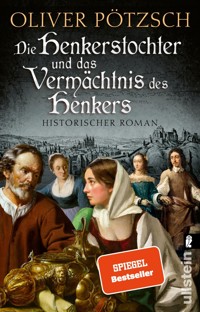

Der Autor

Oliver Pötzsch, Jahrgang 1970, war jahrelang Filmautor beim Bayerischen Rundfunk und lebt heute als Autor in München. Er ist selbst ein Nachfahre der Kuisls, die vom 16. bis zum 19. Jahrhundert die berühmteste Henker-Dynastie Bayerns waren. Seine historischen Romane um den Schongauer Henker Jakob Kuisl haben ihn weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gemacht.

www.oliver-poetzsch.de

Von Oliver Pötzsch sind in unserem Hause erschienen:

Die Henkerstochter-Saga (in chronologischer Reihenfolge):

Die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der schwarze Mönch · Die Henkerstochter und der König der Bettler · Der Hexer und die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der Teufel von Bamberg · Die Henkerstochter und das Spiel des Todes · Die Ludwig-Verschwörung · Die Burg der Könige

Oliver Pötzsch

Die Henkerstochter und das Spiel des Todes

Historischer Roman

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweis zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-1199-9

Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch

1. Auflage Januar 2016

2. Auflage 2016

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016

Dieses Werk wurde vermittelt von der Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler, München.

Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München

Titelabbildung: Getty Images/Imagno (Landschaft); The Murder of Rizzio, 1787, Opie, John (1761–1807)/ © Guildhall Art Gallery, London/Bridgeman Images (Person); FinePic®, München (Schrabbel)

Karten: © Peter Palm

Stammbaumgestaltung: © Hafen Werbeagentur

Motive: © Fine Pic®, München (Fond); © Interfoto / Sammlung Rauch (Stadt) © cg-textures (Papier)

Baum © Thinkstock

E-Book: LVD GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten.

In Gedenken an meine Großmutter Hermelinde Werner, von der ich zum ersten Mal von den Kuisls gehört habe und die jetzt bei ihren Ahnen ist. Ihr langes Leben war spannender als jeder Roman.

»Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann um unser Haus herum … Er rüttelt sich, er schüttelt sich, er wirft sein Säcklein hinter sich …«

(Altes deutsches Kinderlied, das ursprünglich einen Dämon oder eine zwergenartige Schreckgestalt beschreibt.)

Stadtplan von Oberammergau

Landkarte von Oberammergau

Dramatis Personae

Die Familie Kuisl

Jakob Kuisl, Schongauer Scharfrichter

Magdalena Fronwieser (geborene Kuisl), Jakobs ältere Tochter

Barbara Kuisl, Jakobs jüngere Tochter

Simon Fronwieser, Schongauer Bader

Peter und Paul, Söhne von Magdalena und Simon

Georg Kuisl, Jakobs Sohn, zurzeit in Bamberg

Personen in Schongau

Johann Lechner, Gerichtsschreiber

Melchior Ransmayer, Stadtmedicus

Matthäus Buchner, Erster Bürgermeister

Jakob Schreevogl, Ratsmitglied und stellvertretender Bürgermeister

Martha Stechlin, Hebamme

Lukas Baumgartner, Fuhrmann

Oberammergau

Konrad Faistenmantel, Verleger und Oberammergauer Ratsvorsitzender

Dominik, Kaspar und Sebastian Faistenmantel, seine Söhne

Johannes Rieger, Ammergauer Richter

Tobias Herele, Pfarrer in Oberammergau

Georg Kaiser, Schulleiter und Bearbeiter des Passionstextes

Adam Göbl, Fassmaler und Mitglied des »Rats der Sechs«

Hans, Peter und Jakobus Göbl, seine Söhne

Urban Gabler, Rottmann und Mitglied des »Rats der Sechs«

Franz Würmseer, Vorsitzender der Oberammergauer Rottleute und Mitglied des »Rats der Sechs«

Sebastian Sailer, Verwalter des Ballenhauses und Mitglied des »Rats der Sechs«

Augustin Sprenger, Müller und Mitglied des »Rats der Sechs«

Xaxer Eyrl, genannt der rote Xaver, Herrgottsschnitzer

Benedikt Eckart, Ettaler Abt

Alois Mayer, Waldbauer aus dem Lainetal

Kaspar Landes, mittlerweile verstorbener Oberammergauer Bader

Pockenhannes, Hilfslehrer

Nepomuk, Martl, Wastl, Oberammergauer Schulkinder

Jossi und Maxl, zwei Tagelöhnerkinder

Prolog

Oberammergau, in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai Anno Domini 1670

Jesus hing am Kreuz und starb, doch auferstehen würde er diesmal nicht.

Obwohl es eine stockdunkle Nacht war, konnte Dominik Faistenmantel die Grabsteine sehen, die sich als kantige schwarze Umrisse vor der Oberammergauer Dorfkirche abzeichneten. Gelegentlich war von dort ein Flattern zu hören. Dominik vermutete, dass es sich um Kolkraben handelte, die auf den Gräbern saßen und ihn neugierig beobachteten. Im Ammergauer Tal waren die großen, schlauen Vögel keine Seltenheit. Ihre Nester befanden sich oben in den Bergen, doch zur Jagd und zum Stöbern nach Aas kamen sie oft herunter ins Tal. Faistenmantel schauderte.

Wenn nicht bald Hilfe kam, würde auch er ein solches Aas werden.

Stöhnend versuchte der junge Holzschnitzer, sich am Kreuz aufzurichten, doch sofort schoss ein fast überirdischer Schmerz durch seine überspannten Sehnen. Sein Schrei wurde gedämpft von dem schmutzigen Stück Leinen, das in seinem Mund steckte. Keuchend sank er wieder in sich zusammen, hustete und schnappte nach Luft. Aber alles, was er unter dem Knebel hervorbrachte, war ein rasselndes Gurgeln.

So also ist der Heiland von uns gegangen, fuhr es ihm durch den Kopf. Welche Schmerzen! Die Last der Welt auf seinen Schultern. Herr, komm und hilf mir!

Doch der Herr kam nicht. Niemand kam. Zum wiederholten Mal versuchte Dominik, trotz des Knebels um Hilfe zu schreien. Es war zwar mitten in der Nacht, und die meisten im Dorf schliefen. Aber wenigstens der Frühmessner musste doch wach sein! Sein Haus stand direkt neben der Friedhofsmauer, nur ein paar Armlängen entfernt. Doch sosehr Dominik sich auch bemühte, er konnte nur krächzen und wimmern. Es war so kalt, so verflucht kalt! Hier in diesem Alpental fühlte sich selbst eine Mainacht noch an wie tiefster Winter. Nur mit einem Lendenschurz bekleidet, hing er draußen in der sternenlosen Nacht am Kreuz, zitternd und fröstelnd, während die Raben ihn beäugten.

Wenn ich einschlafe, werden sie herüberfliegen zum Kreuz. Die Augen sind das Weichste, heißt es. Sie werden mit den Augen anfangen. Ich … darf … nicht … einschlafen …

Während Dominik Faistenmantel krampfhaft versuchte, sich wach zu halten, zogen Erinnerungsfetzen durch sein umnebeltes Hirn. Es waren Erinnerungen an die Probe am Nachmittag. Während seiner letzten Worte als Heiland am Kreuz waren ihm ein paar morsche Bühnenlatten aufgefallen. Er hatte den etwa gleichaltrigen Hans Göbl, der den Apostel Johannes spielte, aufgefordert, die Latten umgehend auszuwechseln, bevor noch ein Unglück geschah. Doch Göbl hatte nur die Augen verdreht und den anderen Schauspielern etwas zugeflüstert, woraufhin alle in Gelächter ausbrachen. Dominik Faistenmantel wusste, dass der aufbrausende Göbl ihn nicht leiden konnte. Zu gern hätte dieser selbst den Jesus in der Oberammergauer Passion gespielt, viele hatten ihn als den klaren Favoriten gesehen. Aber der Rat hatte nun mal ihm, Dominik, die Rolle zugeteilt. Hätte er sie vielleicht ablehnen sollen? Sein Vater, der mächtige Holzschnitzverleger Konrad Faistenmantel, hatte es so bestimmt. Und gegen ihn lehnte sich im Dorf keiner auf – nicht der Pfarrer, nicht die Ratsältesten und schon gar nicht sein eigener Sohn.

Dabei war Dominik kurz davor gewesen, sich endlich aus dem Schatten seines Vaters zu befreien. Er hatte davon geträumt, nach Venedig zu gehen oder vielleicht sogar noch weiter, über den großen Ozean in die Neue Welt, wo Gold und Silber wie Wasser aus den Bergen quollen. Wenn sein Plan aufgegangen wäre, hätte er dem so verhassten und doch geliebten Vater den nackten Arsch gezeigt und ihm dann ein letztes Mal Lebewohl gewünscht.

Doch sein Vorhaben war auf grausige Weise gescheitert.

Noch einmal versuchte Dominik Faistenmantel, sich am Kreuz aufzurichten, wieder sank er unter rasselndem Husten zusammen. Die kleine Holzstufe, die bei den Proben sonst seine Füße abstützte, war entfernt worden; die verkrampfte Haltung machte ihm das Atmen fast unmöglich. Er zerrte an den dicken Seilen, die ihn an den Armen und Beinen an die Balken fesselten. Doch sie waren fest wie Draht. Er war ohnehin zu schwach, um sich loszureißen. Vermutlich hätte schon eine dünne Hanfschnur gereicht, ihn hier oben festzuhalten.

Immer noch schmerzte Dominiks Kopf von dem Schlag, den ihm der Täter verabreicht hatte. Ein Lufthauch hinter ihm, ein plötzlicher Schmerz, die Ohnmacht, dann war er frierend und fast nackt am Kreuz aufgewacht. Ein lebendes Requisit, das von der Bühne hinab auf die teils noch mit Schnee bedeckten Gräber starrte.

»Hlllfff …«, brachte er unter dem Knebel hervor, während ihn die Kälte müder und müder machte. »Hllllfffttt … mrrrr …«

Die gedämpften Laute verflogen mit dem kalten Wind, der von den Ammergauer Alpen herunter ins Tal wehte. Die Häuser blieben dunkel, ein paar Kühe muhten, ansonsten war es still. Am Hof der Ederles flammte plötzlich ein kleines Licht auf, vermutlich ging der alte Ederle mit einem brennenden Kienspan gerade hinaus zum Abort. Der Hof war nur einen Steinwurf weit vom Friedhof entfernt, aber es hätten auch hundert Meilen sein können.

»Hllllffff …«, keuchte Dominik noch einmal.

Im Grunde wusste er schon längst, dass er sterben würde. Entweder erfrieren oder zuvor ersticken. Schon jetzt bekam er in seiner hängenden Lage kaum noch Luft, das Denken fiel ihm schwerer und schwerer. Das Einzige, was Dominik noch aufrecht hielt, war die Gewissheit, dass er den Täter kannte. Er hatte ihn unterschätzt. Niemals hätte er geahnt, dass er zu solch einer Tat fähig wäre. Dies hier war Irrsinn, das Werk eines Dämons! Jemand musste die Gemeinde warnen vor dem Teufel, der mitten unter ihnen war. Dominik hatte das wahnsinnige Leuchten in den Augen des Mannes gesehen. Er hätte es wissen müssen.

Nun war es zu spät.

Erneut ertönte das Flattern von den Grabsteinen her. Dominik Faistenmantel öffnete kurz die Augen und sah einige Schemen, die auf das Kreuz zuflogen und auf beiden Seiten des Querbalkens Platz nahmen.

Etwas krächzte, es klang fast wie eine menschliche Stimme. Leise tippelnde Schritte kratzten über das Holz.

Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen, dachte Dominik noch.

Dann kamen die Raben.

Kapitel 1

Schongau, am Nachmittag des 4. Mai, Anno Domini 1670

Mit gläsernem Blick starrte der Schongauer Leinweber Thomas Zeilinger auf die rostige Zange, die sich bedrohlich seinen Lippen näherte. Ein dünner Speichelfaden hing ihm aus dem Mundwinkel, seine Hände zitterten, während er sich krampfhaft an der Stuhllehne festklammerte. Er öffnete den Mund, schloss ihn wieder. Schließlich schüttelte er entmutigt den Kopf.

»Ich … ich glaub, ich brauch noch ein’ Schluck, Frau Baderin«, nuschelte er. »Ka … kann ich noch einen winzigen Schluck haben?«

Seufzend legte Magdalena die Zange weg und griff zu der kleinen Glasphiole, die auf dem Tisch der Baderstube stand. Vorsichtig träufelte sie eine genau abgemessene Portion auf einen Holzlöffel.

»Aber nun ist es wirklich genug«, schimpfte sie. »So viel Theriak bekommt bei mir nicht mal ein Pferd.«

Zeilinger grinste, und der schwarze Zahnstumpen, der ihm solche Probleme bereitete, war nun deutlich zu sehen. Der Gestank von billigem Schnaps wehte zu Magdalena herüber und vermischte sich mit dem Rauch des nur schlecht abziehenden Herdfeuers in der Baderstube. Ein abgewetzter, wackliger Hocker diente als Behandlungsstuhl, eine Schüssel mit Sprung als Spucknapf für das Blut. Auf dem zerkratzten Tisch standen allerlei Tiegel und Gläser, wobei das Fläschchen mit dem selbstgebrauten Theriak die mit Abstand teuerste Medizin war. Durch das geöffnete kleine Fenster fiel die Nachmittagssonne und ließ die Staubflöckchen tanzen.

»Ich … ich zahl auch mehr als ein Pferd, versprochen«, lallte der Leinweber, der sich zuvor, auf dem Weg hinunter ins Schongauer Gerberviertel, offenbar noch ordentlich Mut angetrunken hatte.

»Das hilft mir auch nichts, wenn du mir hier verreckst«, erwiderte Magdalena und schob Zeilinger den Löffel in den Mund. »In meinem Trank steckt so viel Alraune und Mohnsaft, dass du schon nach kurzer Zeit die Englein singen hörst. Was soll ich dann dem Schreiber Lechner sagen, hm? Dass der größte Hasenfuß Schongaus lieber in meiner Stube gestorben ist, als sich einen wehen Zahn ziehen zu lassen? Dafür ersäufen die mich wegen Mord drüben im Katzenweiher.«

»Aber wenn es nun mal so weh tut!«, jammerte Zeilinger.

»Ich hol gleich meinen Vater, den Henker. Der zeigt dir dann, was wirklich weh tut!«, gab Magdalena zurück. »Und nun halt endlich still. Martha, bist du bereit?«

Die letzten Worte galten der Hebamme Martha Stechlin, die hinter dem wimmernden Zeilinger stand und ihm nun den Kopf festhielt, während Magdalena mit der Zange den zerlöcherten Backenzahn packte. Leise fluchend zerrte sie an dem schwarzen Stumpen. Wusste dieses Rindvieh Zeilinger überhaupt, was Theriak kostete? In dem Wundermittel, das oft auch zur Betäubung verwendet wurde, befanden sich über drei Dutzend Zutaten! Nun, die Rechnung würde so hoch ausfallen, dass sich der Leinweber den nächsten Zahn vermutlich selber zog.

Wieder zuckte Thomas Zeilinger zurück. Er schüttelte so heftig mit dem Kopf, dass Magdalena die Zange wieder aus seinem Mund nehmen musste. Hinter seinem Rücken verdrehte Martha Stechlin die Augen.

»Und wenn wir doch warten, bis dein Mann, der Bader, heimkommt?«, schlug Zeilinger ängstlich vor.

»Der Simon ist erst in ein paar Tagen wieder da«, entgegnete Magdalena mit wachsender Ungeduld. »Das hab ich dir doch schon erzählt! Willst du wirklich bis dahin warten?«

»Ich … ich könnte auch in die Stadt zum Doktor gehen«, wagte Zeilinger einen weiteren Versuch.

»Ha, zu dem Quacksalber?«, mischte sich nun die grauhaarige Martha Stechlin ein. Ihr Gesicht war in den letzten Jahren immer runzliger geworden, es glich einem etwas zu lange gelagerten Apfel. »Dieser sogenannte Doktor Ransmayer hat zwar studiert, kann aber Liebtreu nicht von Vergissmeinnicht unterscheiden!«, zischte sie. Sie funkelte den zitternden Leinweber spöttisch an. »Aber bitte schön, ganz wie’s beliebt. Wie ich gehört habe, hat sich auch der altehrwürdige Rat Stangassinger dort einen Zahn ziehen lassen. Nun ja, zwei Wochen später lag er kalt und tot in seinem Bett.«

Diese Worte zeigten Wirkung. Endlich ergab sich Zeilinger in sein Schicksal. Er öffnete den Mund, und Magdalena packte erneut den Zahn, der bereits merklich wackelte. Es gab einen lauten Knacks, dann hielt sie den faulig riechenden Stumpen triumphierend in die Höhe.

»Ein Prachtexemplar«, wandte Magdalena sich an ihren leichenblassen Patienten. »Du kannst jetzt meinetwegen mit Branntwein nachspülen.«

Dies war eine Aufforderung, der Zeilinger nur zu gerne nachkam. Er nahm einen weiteren tiefen Schluck aus seinem mitgebrachten Tonkrug. Plötzlich verdrehte er die Augen zur Decke, sein Kopf fiel zur Seite, und er begann selig zu schnarchen. Der fast leere Krug rollte über den Stubenboden.

»Jetzt hält er wenigstens den Mund«, sagte Martha Stechlin grinsend.

»Lange hätte ich sein Gejammer auch nicht mehr ertragen. Mir ist schon wieder schwindlig.« Seufzend und mit aschfahlem Gesicht ließ sich Magdalena auf dem Schemel nieder und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Martha Stechlin war derzeit die Einzige, die wusste, dass Magdalena wieder in freudiger Erwartung war. Nicht einmal ihre jüngere Schwester Barbara hatte sie eingeweiht. Dreimal war bereits ihre Blutung ausgeblieben. Dafür war die Übelkeit umso stärker geworden.

»Wenn der Zeilinger noch länger gezögert hätte, hätte ich ihm vermutlich vor die Füße gespieben«, sagte Magdalena matt. Dankbar trat sie an das geöffnete Fenster und atmete die frische kühle Luft ein.

»Du solltest es dem Simon wirklich sagen, dass du schwanger bist«, ermahnte sie Martha. »Ist mir ohnehin schleierhaft, warum der Herr Bader noch nichts bemerkt hat. Bei seiner eigenen Frau! Dein Bauch wächst von Tag zu Tag, und dein Appetit auf saure Gurken …«

»Ich sag’s ihm, wenn er aus Oberammergau zurückkommt, versprochen. Ich will nur keine falschen Hoffnungen wecken.« Magdalena stockte. »Nicht schon wieder. Es … es könnte ihm das Herz brechen.«

Magdalena kannte Martha Stechlin schon seit vielen Jahren. Ihr Vater, der Schongauer Scharfrichter, hatte die Hebamme einst vor dem Scheiterhaufen gerettet, als sie der Hexerei und des Kindsmords angeklagt war. Seitdem war die Stechlin den Kuisls in treuer Dankbarkeit verbunden – auch wenn ihre Geschwätzigkeit Magdalenas Geduld manchmal arg beanspruchte.

»Es war dem Simon wichtig, den Peter selbst nach Oberammergau in seine neue Schule zu bringen«, fuhr Magdalena nach einer Weile fort. »Es ist zwar nur eine Tagesreise von hier, aber schließlich werden wir den Buben die nächsten Jahre nur noch wenig sehen. Gerne wäre ich auch mitgekommen.« Sie schluckte. »Aber jemand muss sich ja um die Baderstube kümmern, damit nicht alles vor die Hunde geht. Und die Barbara ist dafür noch viel zu jung, außerdem versteht sie im Grunde nichts von der Heilkunde.«

Magdalenas Herz wurde schwer, als sie an die Verabschiedung heute am frühen Morgen dachte. Obwohl Peter erst sieben Jahre zählte, war er sehr tapfer gewesen. Er hatte nicht geweint, im Gegensatz zu seiner Mutter, die sich einige Tränen nicht verbeißen konnte. Selbst Peters jüngerer Bruder Paul, der sonst keine Gelegenheit ausließ, den Älteren zu ärgern, war ganz still gewesen.

Neben ihr machte sich Thomas Zeilinger mit leisem Grunzen bemerkbar und riss sie so aus ihren Grübeleien. Der Leinweber rülpste und wischte sich über den immer noch leicht blutverschmierten Mund. Angewidert rüttelte ihn Magdalena wach.

»He, die Behandlung ist vorbei!«, sagte sie mit lauter Stimme. »Du kannst heimgehen. Und denk dran: eine Woche nur warmes Dünnbier und Gerstenbrei, bis die Wunde verheilt ist.«

Zeilinger erhob sich schwankend, doch Magdalena hielt ihn an der Schulter zurück. »Du bist mir einen halben Gulden schuldig.«

Schlagartig wurde der Leinweber wieder nüchtern. »Einen halben Gulden?«, mäkelte er und lachte höhnisch. »Ha, war die Zahnreißerzange etwa aus purem Gold?«

»Nein, aber du hast fast meinen gesamten Vorrat an Theriak ausgesoffen. Der kostet nun mal. Also her mit dem Geld.« Auffordernd streckte Magdalena die Hand aus.

Wortlos wollte Zeilinger an ihr vorbeigehen, doch die beiden Frauen bauten sich mit verschränkten Armen vor ihm auf.

»Und wenn ich nicht zahle? Was ist dann, hä?«, wagte der Leinweber einen neuen Versuch.

»Dann schick ich dir meinen Vater, den Henker, vorbei«, entgegnete Magdalena. »Der zieht dir auch noch die anderen Zähne. Ganz umsonst.«

Grummelnd nestelte Zeilinger in seinem Beutel am Gürtel und zog ein paar Münzen hervor. »Also gut«, brummte er und legte die Münzen auf den Tisch. »Aber sieh dich vor, Baderin.« Er musterte Magdalena mit verschlagenem Blick. »Wer weiß, was ihr zwei Weiber in diesen Trank gemischt habt. Vielleicht sind’s ja verbotene Hexenkräuter, von denen der Rat nichts wissen sollte? Ihr habt da beileibe nicht nur Freunde. Erst kürzlich hat Bürgermeister Buchner gesagt, dass …«

»Schleich dich, bevor ich dir ein paar Warzen anhexe!«, zischte Martha Stechlin. »Da hilft man, und dann so was! Eins sag ich dir: Wenn du das nächste Mal wieder ein Mittel brauchst, damit er dir im Bett steht, dann komm bloß nicht zu mir!«

»Pah! Dein gepanschter Liebestrank hat ohnehin nie gewirkt. Und weil wir gerade bei der Liebe sind …« Zeilinger sah Magdalena scheel von der Seite an. »Deine Schwester Barbara sollte sich vorsehen. Sie wackelt ein bisschen zu sehr mit den Hüften, droben in den Wirtshäusern. Es gibt Leute, die meinen, sie verhext die jungen Männer …«

»Raus jetzt!«, befahl Magdalena. Sie drückte Zeilinger seinen zerdrückten Hut in die Hand. »Werd erst mal wieder nüchtern, bevor du hier so einen Schmarren erzählst!«

Leise schimpfend entfernte sich Thomas Zeilinger, nicht ohne noch ein paarmal mit den Fingern das Schutzzeichen gegen böse Zauber zu machen. Als er schließlich die Tür des Baderhauses hinter sich zugeschlagen hatte, wandte sich Magdalena an Martha.

»Das mit den Warzen hättest du nicht sagen dürfen«, warnte sie. »Du weißt doch, wie schnell wir heilenden Frauen als Hexen gebrandmarkt werden.«

Die Hebamme zuckte mit den Schultern. »Das sind wir doch eh schon«, erwiderte sie patzig. »Hinter unserem Rücken zerreißen sie sich seit Jahren die Mäuler! Da braucht es nicht mehr viel, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Der Zeilinger hat ja recht, wenn er sagt, dass der Rat uns allenfalls duldet.« Sie stockte, bevor sie fortfuhr: »Und was die Barbara angeht …«

Magdalena sah sie abwartend an. »Sprich’s nur aus, bevor’s dir im Hals stecken bleibt.«

»Na ja, deine Schwester könnte sich wirklich ein wenig zusammenreißen. Letztens hab ich sie oben im ›Stern‹ gleich mit drei Burschen schäkern sehen. Sie weiß, dass sie schön ist, und verdreht den Gesellen und Lehrlingen gern den Kopf. So was spricht sich rum.«

»Mein Gott, Martha, sie ist gerade siebzehn geworden! Du warst doch auch mal jung.«

»Ja, aber ich wusste, wo mein Platz ist.« Martha starrte auf ihre faltigen Hände mit den eingerissenen Nägeln. »Mein Vater war ein einfacher Köhler, wir wohnten draußen im Wald. Natürlich, auch wir sind zur Kirchweih gegangen. Aber nie hätt ich mich getraut, mit dem Sohn eines Großbauern zu tanzen.«

»Ist es das, was du mir sagen willst? Wenn Barbara aus gutem Haus käme, könnte sie gut und gern die Hüften kreisen lassen. Aber als Henkerstochter ist sie damit gleich eine Hure?« Magdalena spürte, wie die Wut in ihr aufstieg. Aber eigentlich musste sie Martha recht geben, Barbara übertrieb es gelegentlich. Sie kämmte sich die Haare wie eine Prinzessin und verwendete sogar gelegentlich Tollkirschsaft, um ihre Pupillen zu weiten. Oft war ihr Lachen eine Spur zu laut, waren ihre Reden zu aufmüpfig, zumindest für eine Ehrlose aus dem Gerberviertel – und sie ließ sich von nichts und niemandem etwas sagen.

Wenigstens in diesem Punkt gleicht sie ihrem Vater, dachte Magdalena.

»Manchmal wünschte ich, Barbara würde endlich einen lieben, treuen Mann finden, der sie bändigt«, murmelte sie, mehr zu sich selbst. Doch Martha Stechlin hatte sie gehört.

»Es kann nicht jeder so viel Glück haben wie du, Magdalena«, erwiderte die Hebamme leise. »Nicht jeder hat jemanden, der sich um ihn sorgt und auf ihn aufpasst. Auch ich nicht.« Mit düsterer Miene fuhr sie fort: »Auch das ist übrigens ein Grund, warum dein Mann schleunigst nach Hause kommen sollte. Ein ehrloser Bader wird nur scheel angesehen. Eine Baderin ohne Mann hingegen ist schnell mit dem Teufel im Bunde. Wir können nur beten, dass dies manche im Ort nicht ausnutzen.«

Magdalena schauderte. Trotz des warmen Feuers im Ofen war ihr plötzlich sehr, sehr kalt.

*

Ein frostiger Wind wehte von den Ammergauer Alpen her und blies Simon ins Gesicht.

Obwohl es bereits Anfang Mai war, lagen auf den Wiesen und Mooren noch vereinzelte Schneeflecken, die sich mehr und mehr ausbreiteten, je näher sie Oberammergau kamen. Hier im bayerischen Vorgebirge herrschte manchmal noch bis in den Juni hinein Nachtfrost, und sogar Schneestürme kamen gelegentlich vor. Gemeinsam mit seinem Sohn Peter kauerte Simon hinten auf einem Pferdefuhrwerk, dessen Kutscher sie bei dem kleinen Dorf Soyen mitgenommen hatte. Er hatte offenbar Mitleid gehabt mit dem so ernst dreinblickenden, schmalen Buben, der nicht so aussah, als wäre er für lange Märsche geschaffen.

Voller Liebe sah Simon seinen Ältesten von der Seite an. Mit konzentriertem Gesichtsausdruck studierte Peter eine der anatomischen Skizzen, die er von den Büchern seines Großvaters auf zerfledderte Fetzen Papier gepaust hatte und nun in einer Mappe mit sich führte. Die Skizzen waren Peters ganzer Stolz. Andächtig fuhr der Siebenjährige über die filigran gezeichneten Sehnen des blutigen Mannes, dessen Muskelstränge einzeln freigelegt waren.

»Siehst du, Vater?«, sagte er, ohne den Blick von der Zeichnung zu lösen. »Hier ist der pectoralis major und da der rectus abdominis. Nicht wahr?«

»In der Tat«, erwiderte Simon lächelnd. »In Oberammergau würde ich mich mit lateinischen Wörtern allerdings ein wenig zurückhalten. Dort ist es viel wichtiger, dass du ein anständiges Bayerisch sprichst und fleißig die Messe besuchst.«

Nun erst schaute Peter von den Skizzen auf. Sein Gesicht war immer ein wenig blass, so als wäre er selten an der frischen Luft, und das fransige schwarze Haar hing ihm über die Augen. Er zog laut den Rotz hoch, denn wie so oft hatte er Schnupfen.

»Ich will nicht nach Oberammergau«, sagte er leise. »Warum hab ich nicht auf der Schongauer Schule bleiben können?«

»Willst du wirklich dein Leben lang nur Äpfel und Birnen zusammenzählen und den Katechismus auswendig lernen?«, entgegnete Simon unwirsch. »Dein Lehrer dort ist ein alter Säufer, der mit der Rute schneller ist als mit dem Kopf. Und als Sohn eines ehrlosen Baders bleibt dir die Lateinschule eben verwehrt. Es hilft nichts, darüber zu jammern, wenn die Obrigkeit sich etwas in den Kopf gesetzt hat.«

Eine Weile schwiegen sie, während Simon noch einmal über die Entscheidung nachdachte, die er und Magdalena vor einigen Monaten getroffen hatten. Schon früh hatte sich gezeigt, dass Peter in der Schongauer Schule unterfordert war – ganz im Gegensatz zu seinem ein Jahr jüngeren Bruder Paul, der Schule fast mit Folter gleichsetzte und den Unterricht oft schwänzte. Peter jedoch war anders. Während es den anderen Kindern schon Schwierigkeiten bereitete, das Glaubensbekenntnis auswendig zu lernen, konnte Peter bereits das Alphabet, beherrschte die Grundrechenarten und sprach sogar flüssig ein bisschen Latein. Doch die höhere Schule in Schongau kam für ihn, den Enkel des hiesigen Scharfrichters, nicht in Frage. In Oberammergau hingegen kannte Simon einen talentierten Schulmeister, der sich um Peters niederen Stand nicht scherte und sich seiner annehmen wollte.

Trotzig verschränkte Peter die Arme und wandte sich erneut an seinen Vater. »Ich will bei dir bleiben, Vater. Du bist der beste Lehrer, den ich mir wünschen kann.«

»Oh, sag das nicht«, entgegnete Simon mit betont fröhlicher Stimme. »Schulmeister Georg Kaiser ist ein begabter Mann und außerdem noch sehr nett. Damals an der Universität in Ingolstadt war er mein Lieblingslehrer, und er hat schon die Kinder eines Barons unterrichtet. Oberammergau kann sich glücklich schätzen, dass er vor einigen Jahren in sein Heimatdorf zurückgekehrt ist. Und du solltest es auch sein. Ich kenne jedenfalls keinen anderen Spross aus einer Henkerssippe …«

»Der bei einem so gelehrten Herrn lernen darf«, ergänzte Peter, der diesen Spruch offenbar schon auswendig kannte. »Jaja, ich weiß. Und trotzdem …«

»Nun schau dir nur diese mächtigen Alpen an«, unterbrach ihn Simon, um das Thema zu wechseln. »Wenn man ein Vogel wär, könnte man schnurstracks bis nach Venedig fliegen. Unsereins braucht jedoch die steilen Bergpässe.« Lächelnd deutete er auf die niedere Bergkette vor ihnen, die sich von Osten nach Westen erstreckte, und hinter der hohe Gipfel und ganze Gebirgsformationen aufragten. Am Ende der Straße tat sich ein breites Tal auf, das von einer schneebedeckten Moor- und Heidelandschaft durchzogen war. In der Mitte floss die jetzt im Spätfrühling reißende Ammer, die der Gegend ihren Namen gegeben hatte. Vor ihnen war ein kleines Dorf zu sehen mit einer Kapelle im Vordergrund, dahinter zogen sich sanft geschwungene, grasbewachsene Hügel bis hin zu den bewaldeten und felsigen Bergen.

»Dort vorne ist schon Unterammergau«, fuhr Simon fort. »Nun haben wir es bald geschafft.« Er zwinkerte Peter zu. »Auf dieser Straße sind vermutlich schon die Römer durch die Alpen geritten. Sie führt hinab nach Garmisch und weiter über die Pässe bis in die Lombardei. Eine Menge fremder, interessanter Leute kommt durch diese Gegend. Und dann noch das Passionsspiel, das schon nächsten Monat in Oberammergau stattfindet! Du wirst es hier mögen, ganz sicher. Und ein paarmal im Jahr kommen wir dich auch besuchen, versprochen.«

Peter nickte schweigend und starrte erneut auf die Skizze vor ihm.

Mit quietschenden Rädern fuhr der Karren weiter auf der von Schneematsch bedeckten Straße. Nun mussten sie des Öfteren absteigen und beim Ziehen helfen, wenn der Wagen sich in einer der vielen Furchen festgefahren hatte. Mittlerweile ragten die Berge auch zur Linken und Rechten auf. Die Sonne, die bislang hell und freundlich auf das Moos und die Wälder geschienen hatte, verschwand hinter einigen düsteren Wolken. Mit langen Fingern griffen die Schatten nach den Reisenden.

An einem Wegekreuz nahe der Ammer hielt der Fuhrmann plötzlich an und stieg vom Karren. Er ging auf das Marterl zu, das von Moos und Flechten bedeckt war und ein wenig schief stand. Schneeglöckchen sprossen rundum aus dem laubbedeckten Boden. Der Kutscher nahm den Hut ab und fing leise an zu beten. Nach einigem Zögern kam ihm Simon hinterher und schloss sich dem Gebet an. Er war kein sonderlich gläubiger Mensch, aber das auf einmal so schattige Tal und die Aussicht, seinen Sohn für längere Zeit hierlassen zu müssen, machten ihm das Herz schwer.

Während Simon die Hände gefaltet hielt, wanderte sein Blick über den rissigen Stein, der wohl schon seit Urzeiten hier stand. Seltsame Runen waren hineingeritzt, auch eine Art Teufelsfratze glaubte Simon zu erkennen. Der Mann neben ihm murmelte ein weiteres Vaterunser, als plötzlich ein fernes, langgezogenes Rumpeln zu vernehmen war, so als würde ein Riese einen schweren Sack Steine hinter sich herziehen.

»Was war denn das?«, fragte Simon erschrocken.

Der Fuhrmann spuckte hinter sich und kreuzte die Finger. »Der verfluchte Kofel«, erwiderte er schließlich. »Vermutlich hat sich irgendwo in der Wand eine Felslawine gelöst.« Er deutete auf einen unbewachsenen Berg zur Rechten, der wie ein Kegel aus den Wäldern darunter ragte und die Landschaft in Schatten tauchte. »Der Kofel ist ein böser Mann. Kein Wunder, dass die Leute hier meinen, er wäre eigentlich ein verzauberter Dämon! Es gibt unzählige Geschichten über ihn.«

»Was für Geschichten?«, wollte nun Peter wissen, der nach dem beängstigenden Geräusch zu seinem Vater neben das Kreuz geflüchtet war.

»Nun, da oben sollen böse Geister hausen. Und die Kofelhexe hat dort eine Höhle, in der sie kleine Kinder bäckt, jaja. Es heißt, dass in früheren Zeiten auf seinem Gipfel Menschenopfer dargebracht wurden. Und dann gibt es natürlich die Venedigermännlein, dieses kleine Volk, das in seinen Tiefen …«

»Nun hör schon auf mit diesem abergläubischen Unsinn«, schalt ihn Simon. »Du machst dem Jungen ja Angst.«

»Aber wenn es doch wahr ist!«, beharrte der Fuhrmann. »Ich hab dieses verfluchte Tal nie leiden können. Bin immer wieder froh, wenn es wieder den Kienberg hinunter ins Loisachtal geht.«

»Was sind das für seltsame Steine?«, wollte Peter plötzlich wissen und deutete auf einen Kreis aus weißen Kieseln, die am Fuß des Kreuzes angeordnet waren. Simon hatte sie bislang nicht bemerkt. Vier Zweige zeigten in den Himmelsrichtungen vom Kreis weg, so dass er wie eine Sonne aussah.

»Das?« Der Fuhrmann zuckte die Achseln. »Weiß nicht«, brummte er, »müssen wohl Kinder gemacht haben. Wir sollten jetzt schleunigst weiter, es ist noch ein langer Weg.«

Ruppig wandte er sich ab, und Simon glaubte, ein nervöses Zucken in seinem Gesicht zu bemerken. Irgendetwas schien ihnen der Mann zu verheimlichen.

Mürrisch sprang der Fuhrmann wieder auf den Kutschbock und gab dem Pferd die Peitsche. Er hatte es so eilig, dass Simon und Peter gerade noch hinten aufspringen konnten.

Ein seltsames Volk ist das hier, dachte Simon. Maulfaul und abergläubisch bis unter die Haut. Vielleicht war es doch keine so gute Idee gewesen, Peter nach Oberammergau zu bringen.

Während der Karren weiterfuhr, blieb Simons Blick noch lange an dem vermoosten, schiefen Steinkreuz hängen, bis es schließlich hinter einer Kuppe verschwand.

*

»Die Fisch im Wasser wohnen, das Wild wohnt wohl im Wald, so halten sie zusammen, die Menschen jung und alt …«

Während Barbara das alte Lied summte, das ihr vor langer Zeit die Mutter beigebracht hatte, fegte sie im Rhythmus eines Landlers die letzten dreckigen Binsen über die Türschwelle. In Gedanken war sie bereits bei dem Tanz, der heute Abend im Gasthaus ›Stern‹ oben in der Stadt stattfinden sollte. Ein paar reisende Musikanten waren angekündigt, und der Wirt hatte dafür seinen großen Festsaal geöffnet. Der Saller Karl vom Gerberviertel hatte Barbara versprochen, sie mitzunehmen. So etwas war keine Selbstverständlichkeit, denn als Ehrlose war es ihr eigentlich verboten, an Tanzveranstaltungen teilzunehmen. Es sei denn, sie fand einen ehrbaren jungen Mann, der sich trotz aller Anfeindungen ihrer annahm. Mit seiner zerschlagenen Nase war der Gerbergeselle Karl zwar nicht der Schönste in der Stadt – und nebenbei auch nicht der Hellste –, aber wenigstens kam Barbara so auf ihre Kosten. Allerdings hatte ihr der Vater für den Abend nur frei gegeben, wenn sie vorher seine Kammer gründlich putzte. Die Sonne ging bereits hinter den Dächern unter, sie musste sich also sputen. Schließlich waren noch der Stall auszumisten, die Hühner unter der Stubenbank zu füttern und das Abendessen zuzubereiten. Und dann wollte sie noch ihr Kleid wechseln und sich mit der billigen Knochenseife vom Schinder Schmutz und Asche von der Haut waschen.

Nun, wenigstens bekam man davon gesunde rote Wangen.

Seufzend stellte Barbara den Besen zur Seite und begann, das schmutzige Geschirr wegzuräumen. Vertrocknete Reste von Haferbrei klebten an der Schüssel, eine tote Fliege schwamm in dem Becher mit schalem Bier, Tabakkrümel lagen überall auf dem Tisch. Seit dem Tod der Mutter vor einigen Jahren ließ sich der Vater immer mehr gehen, und es war Barbara, die ihm hinterherräumen und für ihn kochen musste. So war es mit ihrer großen Schwester vereinbart.

Erst letztes Jahr war der Henker in das kleine Austragshäuschen unten am Weiher gezogen und hatte Magdalena, Simon und ihren Kindern das große Scharfrichterhaus überlassen. Barbara hatte dort noch ihre eigene Kammer, doch am Tag sorgte sie für den Vater. Zurzeit machte er ein paar Erledigungen in der Stadt, doch er würde schon bald zurück sein und vermutlich wieder irgendetwas an ihr auszusetzen haben.

»… so halten sie zusammen, die Menschen jung und alt«, sang Barbara noch einmal leise. Plötzlich kam ihr das Lied wie Hohn vor. War das ihr Schicksal? Dass sie sich um ihren Vater kümmerte bis zu dessen Tod, während ihre ältere Schwester als Frau Baderin Geld und Anerkennung bekam? Magdalena hatte großes Glück gehabt, dass ihr der Schreiber Johann Lechner vor ein paar Jahren die Heirat mit Simon, dem Sohn des ehemaligen Stadtphysicus, erlaubt hatte. Für Barbara selbst sah die Zukunft weniger rosig aus. Im Grunde durfte sie nur jemanden aus ihrem eigenen Stand heiraten, und das bedeutete: Schinder, Henkersgesellen oder den buckligen Schongauer Totengräber, der ihr schon zweimal einen Antrag gemacht hatte.

Aber bevor das geschah, ging sie lieber ins Wasser.

Barbara polierte einen der kupfernen Teller und warf dabei verstohlen einen Blick in die spiegelnde Fläche. Sie war ein schwarzhaariger Wildfang mit funkelnden Augen und buschigen Brauen, ganz wie ihre ältere Schwester. Darüber hinaus strahlte sie etwas Ungezähmtes, Frivoles aus, das die Männer magisch anzog. Ihr Busen war im letzten Jahr beträchtlich gewachsen, und sie genoss es, wenn die Burschen in der Wirtsstube heimlich zu ihr herüberspähten. Sie sagten ihr oft, dass sie schön sei. Schön wie eine sternenlose Nacht, meinten einige, eine Satansbraut eben. Wenn sie betrunken waren, raunten sie ihr anzügliche Bemerkungen zu und lachten dreckig. Manchmal setzte Barbara sich mit ein paar Mädchen zu ihnen an den Tisch im Wirtshaus und ließ sich einen Humpen Bier ausgeben. Doch immer ließen die anderen sie spüren, dass sie nicht dazugehörte. Sie war nun mal die Tochter des Schongauer Scharfrichters, eine ehrlose Henkersdirn.

Mit energischem Scheppern stellte Barbara den polierten Teller zurück ins Regal über dem Tisch. So sind die Regeln. Entweder ich heirate den buckligen Totengräber, oder ich putz hinter dem Vater her, bis ich eine alte Jungfer bin …

In ihren vielen schlaflosen Nächten dachte Barbara oft daran, dieses stinkende Schongau für immer hinter sich zu lassen. Einmal, vor fast zwei Jahren auf der Hochzeit ihres Onkels in Bamberg, war sie beinahe so weit gewesen. Doch sie wusste, dass dies ihrem Vater das Herz gebrochen hätte. Jakob Kuisls einziger Sohn Georg, ihr geliebter Zwillingsbruder, weilte noch als Henkersgeselle in der fernen Stadt. Es war fraglich, ob er jemals zurückkommen würde. Also schob sie den Wunsch immer wieder auf.

Bis ich so alt bin, dass mir die Kraft dazu fehlt. Und bis dahin putz und koch ich …

Mit düsterer Miene wischte Barbara die Spinnweben von den Regalen mit den vielen Büchern über Heilkunde, Kräuter und Gifte, die der Vater aus dem Scharfrichterhaus mitgenommen hatte. Die Bücher waren ihm stets das Wichtigste gewesen, gefolgt von der großen Truhe, die daneben stand. Er hatte ihr verboten hineinzuschauen. Aber natürlich hatte sie sich über dieses Verbot heimlich hinweggesetzt. Das meiste darin war ohnehin alter Plunder. Sachen aus dem Krieg wie eine rostige Faustbüchse, ein ebenso rostiges Kurzschwert und eine Landsknechtsmontur, von den Motten bereits an etlichen Stellen so durchlöchert, dass man hindurchsehen konnte. Es waren Erinnerungsstücke ihres Vaters an seine Zeit als junger Feldwebel.

Viel interessanter war der Inhalt der kleineren, mit Eisenbeschlägen versehenen Truhe daneben. Hier bewahrte ihr Vater das auf, was er selbst als magischen Firlefanz bezeichnete: Stücke vom Galgenstrick, gestocktes Blut von Hingerichteten in Phiolen, Fetzen gegerbter Menschenhaut und winzige, in Amulette eingearbeitete Knöchelchen … Von Zeit zu Zeit verkaufte Jakob Kuisl solche Gegenstände an abergläubische Schongauer Bürger und verdiente gut damit. Es hatte Zeiten gegeben, da hatte auch Barbara diese Dinge für Hokuspokus gehalten. Doch das änderte sich schlagartig, als sie diesen einen Fund machte. Und auf etwas stieß, von dem ihr Vater niemals erfahren durfte, dass sie es besaß.

Seitdem konnte Barbara von Magie gar nicht genug bekommen.

Sie rümpfte die Nase, weil von der kleinen Truhe ein muffiger, leicht fauliger Geruch ausging. Neugierig hob sie den Deckel und betrachtete den ihr vertrauten Inhalt von Tiegeln, Dosen und Kästchen. Doch daneben lag nun ein weiterer Gegenstand, der neu hinzugekommen war. Er war nicht viel größer als ein Stück Wurzelholz und in ein schmutziges Tuch gehüllt. Barbara konnte nicht widerstehen. Vorsichtig griff sie danach und packte das Ding aus. Mit einem plötzlichen Aufschrei ließ sie es fallen.

Vor ihr auf dem Boden lag ein abgetrennter Daumen.

Nach dem ersten Schrecken betrachtete Barbara den Finger genauer. Unterhalb des Handballens war er fachgerecht abgeschnitten, vereinzelt klebten noch vertrocknete Muskelfasern daran. Er war bereits schwarz angelaufen, der Nagel hatte sich gelöst – und er stank zum Gotterbarmen. Mittlerweile breitete sich der Geruch in der ganzen Kammer aus, so als hätte man ein Leichentuch ausgeschüttelt.

»Wenn’st mit dem Schreien fertig bist, kannst das gute Stück wieder zurücklegen. Du schreckst noch das ganze Gerberviertel auf.«

Die vertraute tiefe Stimme ließ Barbara zusammenzucken. Schuldbewusst drehte sie sich um und sah ihren Vater gebückt unter dem Türsturz stehen. In der einen Hand hielt er einen Sack, der dunkle, nasse Stellen aufwies, mit der anderen schwenkte er einen Krug schäumendes Bier.

Grimmig musterte Jakob Kuisl seine jüngere Tochter. Mit seinen über sechs Fuß, den breiten Schultern und der markanten Hakennase war er immer noch eine angsteinflößende Erscheinung. Doch mittlerweile waren die einst schwarzen Haare und der buschige Bart ergraut, tiefe Falten durchzogen sein Gesicht. Wie so oft steckte eine Stielpfeife zwischen seinen Lippen. Der Henker hatte es sich angewöhnt, die Pfeife bisweilen auch beim Sprechen im Mund zu lassen, was seine wenigen Sätze mehr noch als früher wie ein tierisches Knurren klingen ließ.

»Ich sagte, leg das Stück wieder in die Truhe, bevor ich dir neugierigem Weibsbild den Arsch versohl«, brummte Kuisl. »Hab ich dir nicht verboten, an die Truhe zu gehen?«

»Was in Gottes Namen ist das?«, bemerkte Barbara angeekelt, ohne auf die Frage ihres Vaters einzugehen. Mit spitzen Fingern wickelte sie das faulige Stück Fleisch wieder in das Tuch und legte es zurück in die Truhe.

»Na, was wohl? Ein Daumen.« Der Henker grunzte. »Um genau zu sein, ein linker. Und zwar der vom Schäfer Hartl.«

»Du … du meinst, von dem Dieb und Vagabunden, den du vor über zwei Wochen gehenkt hast?«, fragte Barbara. Eine leichte Übelkeit überkam sie.

Kuisl nickte. »Der Rössle Simon, der Großbauer von Altenstadt, zahlt mir ein stattliches Sümmchen dafür. Glaubt, dass so ein Diebesdaumen im Viehtrog das Fell seiner Kühe glänzend und geschmeidig macht.« Der Henker grinste und hob den Sack, aus dem es heraustropfte. »Nun hat er wohl irgendwo gehört, dass das Herz eines Diebes, vergraben unter einer Eiche im Hof, vor Einbrüchen schützt. Na, das kostet natürlich mehr.«

Erschrocken schrie Barbara erneut auf, hielt sich aber schnell die Hand vor den Mund. »Du willst mir doch nicht sagen, dass du eben auf dem Galgenhügel …?« Doch ihr Vater winkte grinsend ab.

»Schmarren, ein Schweineherz ist es. Ich hab’s vom Metzger, der mir versprochen hat, es niemandem zu verraten.« Kuisl zwinkerte Barbara zu. Offenbar hatte er ihr das Stöbern in der Truhe bereits wieder verziehen. »Die Leut sind so blöd, die können kein Schwein von einem Menschen unterscheiden. Dafür muss man sich so einen Leichnam nämlich mal genauer anschauen, und das machen außer den Ärzten eben nur wir Scharfrichter. Halt bloß deine Goschn, ja? Zurzeit gibt’s nicht so viel Hinrichtungen. Da können wir ein wenig zusätzliches Geld gut gebrauchen.«

»Wenn du für deine Heilkräuter und Behandlungen einen vernünftigen Preis verlangen würdest, so wie die Magdalena und der Simon, dann könntest du dir vielleicht auch mal ein neues Hemd leisten«, entgegnete Barbara schnippisch. »Die Flecken lassen sich fast nicht mehr rauswaschen.«

Kuisl schnaubte. »Jeder zahlt so viel, wie er kann. Was soll ich den Armen ihren letzten Heller abpressen? Dann sind sie zwar gesund, aber sie verhungern.«

»Versprich mir wenigstens, dass du dieses Herz nicht hier in der Kammer aufbewahrst, sondern drüben im Schuppen«, erwiderte Barbara mit einem Seufzen. Sie erwähnte nicht, dass sie das Geld auch deshalb gut brauchen konnten, weil ihr Vater in letzter Zeit immer öfter zur Flasche griff. Auch jetzt hing der süßliche Geruch von Alkohol in der Kammer, wenigstens überdeckte er den Gestank des angefaulten Daumens.

Ihr Vater brachte den Sack hinüber in den Schuppen und kam schon bald wieder zurück. Barbara war mittlerweile mit dem Aufräumen fertig und hatte auf einem der Schemel Platz genommen.

»Glaubst du das mit dem Diebesherz?«, wollte sie von ihm wissen. »Also, dass es wirklich ein Zaubermittel ist?«

Ihr Vater setzte sich neben sie und goss sich schweigend einen Becher Bier ein. »Wenn dem so wäre, dann hätt ich schon bald keine Arbeit mehr«, sagte er nach einer Weile. »Dann tät einfach jeder ein Herz neben seinem Haus vergraben, und mit der Stehlerei hätt’s ein Ende.« Er nahm einen tiefen Schluck und wischte sich über den Mund. »Doch die Leut sollen glauben, an was sie wollen. Ich schreib keinem was vor.«

»Aber wenn es wirklich Zauberer und Hexen gäbe?«, beharrte Barbara. »Dein Großvater, der Jörg Abriel, der hat doch etliche der Hexerei Beschuldigte damals befragt und verbrannt. Hat er denn deinem Vater nie etwas erzählt? Vielleicht war ja eine echte Hexe darunter.«

Kuisl stellte den Becher ab und starrte seine Tochter misstrauisch an. Ihr gemeinsamer Vorfahr hatte vor nunmehr über achtzig Jahren im großen Schongauer Hexenprozess mehrere Dutzend Frauen hingerichtet. Barbara fürchtete schon, dass sie mit ihrer Frage zu weit gegangen war.

Er ahnt was!, durchfuhr es sie. Verdammt, ich hätte nie fragen sollen …

»Warum willst du das wissen?«, fragte Kuisl langsam.

Barbara zuckte mit den Schultern und tat arglos. »Nun, wäre es nicht wünschenswert, es gäbe wirklich Zauberer? Ich meine, welche, die Gutes bewirken. Ich dachte, du könntest mir vielleicht mehr darüber …«

Abrupt schlug ihr Vater auf den Tisch. »Wie oft hab ich dir schon gesagt, dass ich von solchem Tratsch nichts wissen will! Es reicht schon, dass der halbe Rat noch an derlei Unsinn glaubt. So viel Blut ist geflossen deshalb!«

»Blut, das auch an den Händen unserer Familie klebt«, murmelte Barbara tonlos. Doch ihr Vater schien sie nicht gehört zu haben.

»Schluss jetzt mit dem Schmarren«, brummelte er. »Ist der Eintopf fertig? Ich hab Hunger.«

Barbara zuckte mit den Schultern. Insgeheim war sie froh, dass ihr Vater nicht weiter nachgehakt hatte. »Er köchelt drüben auf dem Herd, aber das Fleisch ist noch arg zäh. Ich fürchte, es wird noch ein Weilchen dauern.«

Jakob Kuisl rieb sich den Bart. »Dann kannst du ja in der Zwischenzeit deinem alten müden Vater noch ein frisches Bier aus der Stadt bringen.« Er hielt den alten Krug in die Höhe. »Der hier ist schon fast leer.«

Barbara funkelte ihn an. »Meinst du nicht, dass es genug ist? Und überhaupt, du hast mir versprochen, dass ich heute zum Tanz gehen darf!«

»Wenn du deine Aufgaben erledigt hast. Mittlerweile bin ich mir sowieso nicht sicher, ob das mit dem Tanz eine so gute Idee ist. Die Leut in den Wirtshäusern zerreißen sich ohnehin schon das Maul wegen dir, besonders die jungen Burschen …«

Wütend stand Barbara auf. »Du hast es versprochen! Den ganzen Nachmittag hab ich schon für dich geschuftet. Könntest ruhig selber mal ein bisschen aufräumen. Ich … ich bin nicht deine Magd, so wie die Mutter damals!«

Sie stockte, weil sie spürte, dass sie zu weit gegangen war. Kurz schien es, als würde ihr Vater zu einem seiner berühmten Wutanfälle ansetzen, doch dann nickte er nur stumm und erhob sich.

»Ist schon gut, ich geh selbst. Hier drin ist mir die Luft ohnehin zu sehr vergiftet.«

Traurig sah Barbara ihrem Vater nach, wie er durch den Gemüsegarten stapfte, vorbei an den Apfelbäumen und auf die Straße zum Lechtor. Er wirkte wie ein trotziger, einsamer Riese. Nun tat ihr ihre letzte Bemerkung leid, doch sie konnte sie nicht mehr zurücknehmen.

Er ist so allein, seitdem die Mutter tot und der Georg weg ist, dachte sie.

Aber dann wischte sie die trüben Gedanken beiseite und ging hinüber zum Stall. Ja, sie würde tanzen heute Abend. Sie würde lachen und ihren Spaß haben. Daran konnte auch ihr brummiger, sturschädliger, sauertöpfischer Vater nichts ändern!

Und vielleicht würde sie danach noch ein wenig in den Büchern lesen.

In jenen Büchern, von deren Wiederauftauchen Jakob Kuisl nie erfahren durfte.

*

Quietschend und ächzend rumpelte der Karren weiter durch das Ammergauer Moos, während Simon in Gedanken immer noch bei dem seltsamen Wegekreuz war. Die Fahrt ging entlang der Ammer, vorbei an Hecken und niedrigem Buschwerk, wo einige wenige Amseln tschilpten. Sie passierten weitere Marterl und Steinkreuze, doch an keinem blieb der Fuhrmann stehen. Auch konnte Simon keine weiteren Steinkreise mehr entdecken. Peter hatte sich wieder seinen Zeichnungen zugewandt, in denen er wie in Trance versunken schien. Simon bewunderte seinen Sohn für diese Fähigkeit, die Welt auszublenden. Er selbst musste ständig grübeln und nachdenken, sein Kopf kam eigentlich niemals zur Ruhe.

Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung, Peter herzubringen, dachte er. Aber wenigstens ist er in diesem Tal nicht mehr nur der Enkel eines Scharfrichters.

Nach einer Weile tauchte vor ihnen ein weiteres Dorf auf, das direkt am Fluss lag. Ein Gebirgsbach ergoss sich nicht weit entfernt in die wirbelnden Fluten. Auf den Bergwiesen ringsum grasten ein paar magere Kühe.

»Oberammergau«, knurrte der Kutscher. »Wenn ihr mich fragt, keine Nacht würd ich es hier aushalten. Die Felder tragen kaum, es gibt nur Moor und Fels und einen Haufen unheimlicher Geschichten. Die Oberammergauer können froh sein, dass die alte Handelsstraße an ihrem Kaff vorbeiführt, sonst würde sich kein Mensch hierher verirren. Was sage ich, nicht mal ein Schaf, na, vielleicht ein ganz selten damisches, das …«

»Danke, ich glaube, wir haben jetzt verstanden«, unterbrach ihn Simon, der sah, wie Peters Gesicht während der Rede des Fuhrmanns immer länger und blasser wurde. Dieser abergläubische Esel sorgte noch dafür, dass sein Sohn wieder an Geister und Dämonen glaubte!

In der Tat war Oberammergau kein besonders gastlicher Ort. Eine Reihe schmutziger Bauernhäuser duckte sich entlang des Flusses, dahinter waren einige größere Gebäude zu erkennen, in der Mitte stand eine steinerne Dorfkirche. Zur Rechten thronte der unheimliche Kofel, links erhoben sich weitere hohe Berge, die das Tal an dieser Stelle besonders eng machten. Unwillkürlich kam sich Simon so eingesperrt vor wie in einer muffigen Kiste. Sie passierten einige Einödhöfe und windschiefe Ställe, als ihnen plötzlich ein Reiter entgegenpreschte. Er schien es sehr eilig zu haben, denn seinem Rappen hing bereits der Schaum vor dem Mund. Tief über das Pferd gebückt, galoppierte der schwarzgekleidete Mann so knapp an ihnen vorbei, dass die beiden Gäule des Fuhrwerks scheuten.

»He, du Trottel!«, schrie der Fuhrmann dem Reiter hinterher. »Pass doch auf!« Zornig schüttelte er den Kopf. »Gott mach, dass er sich den Hals bricht.«

»Offenbar auch einer, der es in Oberammergau nicht mehr aushält«, sagte Simon grinsend.

Der Kutscher warf ihm einen finsteren Blick zu. Besänftigend redete er auf die beiden Pferde ein, dann setzte sich der Wagen wieder in Bewegung. Nur kurz darauf hatten sie endlich Oberammergau erreicht.

Eine hölzerne Brücke spannte sich über die rauschende Ammer, dahinter führte die Straße mitten durch das Dorf. Nun sah Simon zwischen den einfachen Bauernhäusern auch einige fein herausgeputzte Herbergen und mehrstöckige Häuser. Nicht wenige verfügten über eine eigene Werkstätte im Erdgeschoss. Schon von seinen früheren Besuchen wusste Simon, dass Oberammergau durchaus zwei Gesichter hatte. Die einst vielbefahrene Straße hatte einigen Dorfbewohnern einen gewissen Wohlstand gebracht.

Der Fuhrmann hielt an einer Biegung, wo ein paar besonders herrschaftliche Gebäude standen, darunter das Haus des Dorfrichters und das Ballenhaus, in dem die Waren der Fuhrleute gelagert wurden. Im Stall des benachbarten Schwabenwirts, dem besten Wirtshaus am Platz, wollte der Kutscher bei seinem Pferd die Nacht verbringen. Simon bedankte sich bei ihm, dann ging er mit Peter seiner Wege. Es dämmerte bereits, auf den mit Mist besprenkelten Straßen war es totenstill, nur gelegentlich ertönte das Muhen der Kühe in den Ställen. Simon glaubte, eine gedrückte Stimmung im Ort zu spüren. Die wenigen Menschen, die ihnen begegneten, gingen gebückt und grußlos an ihnen vorüber. Ein älterer Bauer schien Simon sogar einen bösen Spruch hinterherzuzischen. Doch seine Stimme war zu leise gewesen, um Genaueres zu verstehen.

Nun fielen Simon plötzlich auch die vielen Johanniskrautsträuße auf, die überall an den verschlossenen Türen hingen. Von Johanniskraut hieß es, dass es den Teufel und die bösen Geister vertrieb. Meist brachte man die mit Weihwasser besprengten Sträußlein um die Walpurgisnacht an, wenn die Hexen sich an geheimen Orten trafen. Aber Walpurgisnacht war bereits letzte Woche gewesen, und die Sträuße sahen sehr frisch aus.

Fast so, als wären sie erst heute Morgen an die Türen gehängt worden, ging es Simon durch den Kopf. Was, in Gottes Namen, ist hier geschehen?

Das Haus des Schulmeisters befand sich nur einen Steinwurf von der Kirche entfernt. Es war ein schmucker kleiner Bau mit einem Gemüsegarten, in dem ein wenig Grün zwischen den letzten Schneeresten hervorlugte. Vom Fenster her war das gedämpfte Murmeln einiger Männerstimmen zu hören.

»Nun wirst du bald deinen Lehrer kennenlernen«, wandte sich Simon aufmunternd an Peter, während er das quietschende Gartentor öffnete. »Es ist wirklich ungemein freundlich von Georg Kaiser, dass er dich in seinem Haus aufnimmt.« Er lächelte. »Weißt du eigentlich, dass ich als junger Student auch mal ein paar Monate bei ihm gewohnt habe? In Ingolstadt ist das gewesen. Eine eigene Kammer hab ich damals bei ihm gehabt, und das für nur ein paar Kreuzer die Woche. Und seine Frau …«

Da öffnete sich die Haustür, und zwei Männer traten heraus. Der ältere trug die Soutane eines Pfarrers, der andere war ein junger hochgewachsener Bursche in der einfachen Kleidung eines Handwerkers, er hielt ein zusammengerolltes Bündel Papiere in den Händen. Beide Männer wirkten sehr ernst, wobei Simon in den Augen des jüngeren ein gewisses Funkeln bemerkte, das nicht so recht zu seiner traurigen Miene passen wollte.

»Wir sehen uns dann in zwei Tagen bei der Probe«, raunte der ältere Mann dem anderen zu. »Und sieh zu, dass du bis dahin den Text kannst, Hans. Sonst überlegen wir es uns doch noch mal anders.«

Mit einem kurzen Nicken, als würde er sie gar nicht richtig wahrnehmen, ging der Pfarrer an Simon und Peter vorüber. Sein Gesicht war steingrau. Der junge Bursche schritt schweigend hinterher. Für die beiden Besucher hatte er keinen Blick übrig.

»Euch auch einen schönen Tag«, murmelte Simon achselzuckend. Dann klopfte er an die nun wieder geschlossene Haustür. Eilige Schritte ertönten, jemand riss die Tür auf. Ein dürrer, leicht vornübergebeugter Mann um die sechzig stand Simon gegenüber. Er trug einen Kneifer auf der Nase und sah die neuen Besucher verärgert an.

»Himmelherrgott, was ist denn noch …«, begann er. Dann hellte sich sein Gesicht plötzlich auf.

»Du liebe Güte, Simon!«, rief er. »Wie konnte ich das nur vergessen! Du wolltest ja heute kommen.« Er umarmte Simon herzlich, dann beugte er sich hinunter zu Peter, der sich schüchtern hinter seinem Vater versteckte.

»Und du musst wohl der Wunderknabe sein, von dem ich schon so viel gehört habe«, fuhr der Mann lächelnd fort und streckte die Hand aus. »Schön, dass du hier bist. Ich bin Georg Kaiser, der Oberammergauer Schulmeister.«

Peter streckte verlegen die Hand aus, wobei ihm einige Skizzen auf den schneenassen Boden fielen. Als Kaiser sich bückte, um sie aufzuheben, stieß er einen erstaunten Laut aus.

»Hast du die etwa gemacht?«, fragte er und gab Peter die Zeichnungen zurück.

Peter nickte schweigend, und Simon ergriff für ihn das Wort.

»Er wollte sie unbedingt mitnehmen«, erklärte er, nicht ohne väterlichen Stolz. »Manchmal sitzt er mehrere Tage an so einem Blatt. Peter ist ganz versessen auf alles, was mit Anatomie zu tun hat. Ständig löchert er mich mit Fragen zur Medizin.«

Kaiser lächelte. »So wie du mich damals, Simon. Weißt du noch? Allerdings wolltest du von mir auch immer wissen, in welchem Wirtshaus die beste Musik spielt und wo es den billigsten Wein in Ingolstadt gibt.«

»So weit ist es, gottlob!, beim Peter noch nicht«, erwiderte Simon lachend. Doch dann verdüsterte sich sein Blick. Das Studium in Ingolstadt war für Simon immer noch ein dunkler Fleck in seinem Leben. Nur ein paar Semester hatte er dort Medizin studiert, dann war ihm das Geld ausgegangen. Zum einen, weil er sein Erspartes lieber in gute Kleidung, Wein und Würfelspiel als in akademische Bildung investierte, zum anderen, weil sein knausriger Vater ihm nicht mehr als das Nötigste gab. Georg Kaiser war damals Simons Rettung gewesen. Er hatte in Ingolstadt Theologie und Musik gelehrt und den jungen Tunichtgut wie einen Sohn aufgenommen.

Eigentlich war ich tatsächlich eher sein Sohn, dachte Simon grimmig. Zu seinem leiblichen, bereits verstorbenen Vater hatte er nie ein herzliches Verhältnis gehabt.

»Nun kommt erst mal rein und wärmt euch auf«, sagte Kaiser schließlich, um die peinliche Stille zu überbrücken. »Ihr müsst hungrig sein.«

Gemeinsam betraten sie den engen, dunklen Hausgang mit der verrußten Küchennische. Eine alte, fast zahnlose Magd rührte in den Töpfen und sah die Gäste erwartungsvoll an.

»Mach ruhig ein bisserl mehr, Anni«, forderte Kaiser die Dienstbotin auf. »Der Bub hier sieht aus, als müsste er noch ein wenig wachsen. Und spar nicht mit dem Honig beim Grießbrei.«

»Grießbrei?« Nun leuchteten Peters Augen zum ersten Mal an diesem Tag. Ebenso wie Simon hatte er seit dem Morgen nur ein wenig Brot und harten Käse gegessen.

Georg Kaiser zwinkerte Peter zu. »Und davor einen leckeren Fleischeintopf aus den Sonntagsresten. Na, ist das was? Aber bis das Essen fertig ist, hab ich für dich noch eine Überraschung. Ich glaube, das hier könnte dir gefallen.« Mit einem aufmunternden Kopfnicken öffnete er die Tür zu einer von Kerzen erhellten Kammer, in der auf einigen grobgezimmerten Borden Dutzende von Büchern standen. Peter blieb vor Staunen der Mund offen stehen.

»Aber … aber das sind ja noch mehr Bücher, als sie der Großvater und der Vater zusammen haben!«, stammelte er.

»Meine Hausbibliothek«, erklärte Kaiser. »Ich hab sie aus Ingolstadt mitgenommen. In dem einen oder anderen Werk wirst du sicher auch anatomische Skizzen finden.« Er zeigte ins Innere der Kammer. »Auf dem Tisch da drüben sind Papier, Tinte und Feder. Bedien dich nur.«

Sichtlich erfreut, eilte Peter hinüber zu den Buchregalen, wo er schon bald zu blättern begann. Georg Kaiser schloss die Tür und winkte Simon in die gegenüberliegende Stube. Dort häufte sich auf einem weiteren Tisch ein Wust von billigen Drucken und vollgekritzelten Papieren. Die Fröhlichkeit verschwand ganz plötzlich aus Kaisers Gesicht, er wirkte müde und verstört.

»Du hast dir leider einen denkbar schlechten Zeitpunkt ausgesucht, um deinen begabten Sohn hier vorbeizubringen«, sagte er und ließ sich erschöpft auf einen Schemel fallen. Er hustete trocken, nahm den Zwicker von der Nase und rieb sich die geröteten Augen. »Und das nicht nur, weil mich eine Erkältung quält.«

»Den Eindruck hab ich auch«, entgegnete Simon. »Der ganze Ort wirkt irgendwie verängstigt. Eben auf der Hinreise hatten wir ein paar unheimliche Begegnungen. Wenn man an Geister glauben würde, wäre dieses Tal ein gutes Zuhause für sie.« Er lachte leise, doch Kaiser blieb ernst und schwieg.

Neugierig betrachtete Simon die vielen zerknitterten Zettel auf dem Tisch. Bei den meisten handelte es sich um Textpassagen, die einzelnen Personen zugeordnet waren. Vieles war durchgestrichen oder mit zusätzlichen Kommentaren versehen. Simon las die Namen Jesus, Petrus und Pontius Pilatus.

»Das Passionsspiel?«, wollte er von Kaiser wissen.

Der Schulleiter nickte. »Es ist ein älterer Text, den ich gerade versuche umzuschreiben. Schon bei der letzten Passion haben mich die Oberammergauer darum gebeten. Doch vieles klingt nach wie vor arg verstaubt, und auch die Versform holpert noch gehörig. Aber immer, wenn ich ein paar Seiten fertig habe, kommt der Pfarrer und wirft alles wieder um. Hochwürden Tobias Herele ist einer von den ganz besonders Strenggläubigen. Jede Änderung ist für ihn schon fast Gotteslästerung.« Kaiser verdrehte die Augen. »Fast fünftausend Verse! Bei Gott, ich hätte mich niemals auf dieses Spiel einlassen sollen. Das Ganze entwickelt sich immer mehr zu meiner höchsteigenen Passion!«

Simon schmunzelte. Georg Kaiser hatte ihm schon davon geschrieben, dass er den Auftrag angenommen hatte, auf der Grundlage alter Fassungen das nächste Oberammergauer Passionsspiel zu schreiben und gemeinsam mit dem Pfarrer auch zu leiten. Vor knapp einem halben Jahrhundert waren die Oberammergauer das letzte Mal von der Pest heimgesucht worden, fast jede Familie hatte damals Tote zu beklagen. In dieser schweren Stunde hatten die Einwohner geschworen, alle zehn Jahre ein Passionsspiel aufzuführen, wenn sie von der Plage befreit würden. Die Pest ging tatsächlich vorüber, und seitdem hatte es vier Aufführungen gegeben, die auch in den umliegenden Ortschaften durchaus Anklang gefunden hatten. Selbst in Schongau sprach man mittlerweile davon.

»Ich habe ohnehin nie verstanden, warum ihr das Passionsspiel schon dieses Pfingsten und nicht erst in vier Jahren aufführen wollt, wie es der Brauch verlangt«, sagte Simon stirnrunzelnd, während er die vielen Zettel auf dem Tisch studierte. »Das gibt doch sicher böses Blut.«

»Wem sagst du das!« Kaiser seufzte. »Aber Konrad Faistenmantel hat sich die Vorverlegung nun mal in den Kopf gesetzt. Er ist der mächtigste Mann hier im Ort und außerdem Ratsvorsitzender. Was er sagt, ist Gesetz.« Er zuckte mit den Schultern. »Faistenmantel ist nicht mehr der Jüngste und will sich mit dem Spiel wohl ein Denkmal setzen. Doch so, wie es zurzeit aussieht, wird er wohl eher als tragische Figur in die Dorfgeschichte eingehen«, fügte der Schulleiter düster hinzu.

»Was, um Himmels willen, ist denn geschehen?«, wollte Simon wissen. »Ich hab die Johanniskrautsträußlein überall an den Türen bemerkt, die Menschen schauen so gedrückt wie unter einer schweren Last. Selbst der Pfarrer vorhin sah aus wie eine Leiche.«

»Wer kann es ihm verdenken?«, seufzte Kaiser. »Wo doch nicht wenige sagen, dass seit letzter Nacht der Teufel in Oberammergau umgeht.« Er beugte sich nach vorne und senkte seine Stimme. »In den frühen Morgenstunden hat der Pater unseren Jesus-Darsteller tot auf dem Friedhof gefunden.«

»Ein Mord?«, fragte Simon.

»Davon ist auszugehen. Der Arme wird sich jedenfalls nicht selbst ans Kreuz gehängt haben.«

»Mein Gott!«, hauchte Simon. »Jemand hat ihn tatsächlich … gekreuzigt?«

»So schlimm es auch klingt, ja.« Kaiser machte ein betrübtes Gesicht. »Und zwar an ebenjenem Kreuz, das für das Passionsspiel gezimmert wurde. Der Täter hat ihn mit Seilen ans Kreuz gefesselt und es dann aufgerichtet. Nun, zumindest hatte Dominik Faistenmantel dadurch die Gnade, so zu sterben wie unser Heiland.«

»Dominik Faistenmantel?«, hakte Simon verblüfft nach. »Ist das etwa …«

»Der jüngste Sohn des mächtigen Ratsvorsitzenden Konrad Faistenmantel, ganz recht«, ergänzte Kaiser. »Nun gibt es natürlich nicht wenige, die an eine Strafe Gottes glauben, weil Faistenmantel das Passionsspiel vorziehen will. Der Alte bleibt übrigens stur und will an dem Termin unbedingt festhalten. Mit seinem Sohn gab es in der letzten Zeit viel Streit, das Verhältnis war, gelinde gesagt, nicht das Beste. Faistenmantel hat mir und dem Pfarrer bereits heute den Auftrag gegeben, einen neuen Jesus ausfindig zu machen. Nun wird es wohl Hans Göbl, bislang unser Apostel Johannes.« Er deutete zur Tür. »Du hast ihn vorher noch kurz gesehen, glaub ich, unsere Spielbesprechung war gerade zu Ende. In drei Tagen schon soll es mit den Proben weitergehen.«

»Augenblick mal«, fuhr Simon dazwischen. »Jemand stirbt am Kreuz, und der eigene Vater bestimmt noch am gleichen Tag dessen Nachfolger für ein Schauspiel und ordnet neue Proben an? Wie herzlos kann man sein?«