9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

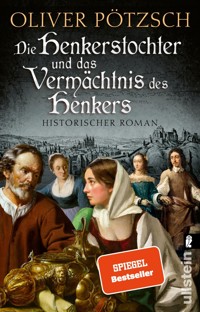

Ein Henker als Serienmörder Der Schongauer Henker Jakob Kuisl reist im Februar 1672 mit seiner Familie zum Scharfrichtertreffen nach München. Erstmals hat ihn der Rat der Zwölf dazu eingeladen – eine große Ehre. Kuisl hofft, unter den Ratsmitgliedern außerdem einen Ehemann für seine Tochter Barbara zu finden. Barbara ist verzweifelt: Sie ist ungewollt schwanger und traut sich nicht, ihre Notlage ihrem Vater zu offenbaren. Dann kommt in München eine Reihe von Morden an jungen Frauen ans Licht, und Kuisl wird um Hilfe bei den Ermittlungen gebeten. Alle Morde tragen die Handschrift eines Scharfrichters. Der Verdacht fällt auf den Rat der Zwölf ... Der siebte Band der beliebten Henkerstochter-Serie

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Das Buch

Im Winter 1672 findet in der bayerischen Landeshauptstadt München ein großes Scharfrichtertreffen statt. Jakob Kuisl, der Henker aus Schongau, ist zum ersten Mal eingeladen – eine große Ehre. Er reist mit der ganzen Familie nach München, da die Tradition verlangt, dass jedes Ratsmitglied seine Verwandten vorstellt.

Das Scharfrichtertreffen findet in der Au statt, einem finsteren Vorort nahe der Isar, in dem sich Bettler, Verbrecher und Dirnen herumtreiben. Familie Kuisl kommt bei dem äußerst großzügigen Gastgeberpaar unter, dem Münchner Scharfrichter Michael Deibler und dessen Frau Walburga, die die Gäste liebevoll umsorgt. Doch gerade als die Familie eintrifft, wird eine junge Frau aus dem Auer Bach gezogen, die betäubt und anschließend ertränkt worden ist. Schnell stellt sich heraus, dass dies nicht der einzige Mord ist, der unaufgeklärt blieb. Immer wieder kamen in den letzten Monaten heiratsfähige Mädchen auf besonders grausame Weise um, und zwar durch Todesarten, die man sonst nur von Scharfrichtern kennt. Bei den Bewohnern der Au geht die Angst um. Gehen die Morde etwa auf einen reisenden Henkersgesellen oder Henker zurück? Kuisl bleibt nicht viel Zeit. Sollte der Mörder tatsächlich einer der Scharfrichter sein, muss er den Fall in den nächsten Tagen lösen. Denn kurz nach Mariä Lichtmess geht der Rat der Zwölf wieder auseinander …

Der Autor

Oliver Pötzsch, Jahrgang 1970, war jahrelang Filmautor beim Bayerischen Rundfunk und lebt heute als Autor in München. Er ist selbst ein Nachfahre der Kuisls, die vom 16. bis zum 19. Jahrhundert die berühmteste Henker-Dynastie Bayerns waren. Die Henkerstochter und der Rat der Zwölf ist der siebte Band der Erfolgsserie um den Henker Jakob Kuisl und seine Tochter Magdalena.

Homepage: www.oliver-poetzsch.de

Von Oliver Pötzsch sind in unserem Hause erschienen:

Die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der schwarze Mönch · Die Henkerstochter und der König der Bettler · Der Hexer und die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der Teufel von Bamberg · Die Henkerstochter und das Spiel des Todes · Die Henkerstochter und der Rat der Zwölf

Die Ludwig-Verschwörung · Die Burg der Könige

Oliver Pötzsch

Die Henkerstochter und der Rat der Zwölf

Historischer Roman

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweis zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-1512-6

Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch

1. Auflage Juli 2017

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017

Dieses Werk wurde vermittelt von der Autoren- & Projektagentur Gerd F. Rumler, München

Umschlaggestaltung: zero-media.net, München

Titelabbildungen: akg-images/© Erich Lessing (Menschen am Tisch); Bridgeman Images/© Harold Samuel Collection, City of London/Woman Making Lace with Two Children, ca. 1670, Slingelandt, Pieter van (1640–91) (roter Ärmel rechts); Bridgeman Images/A. Dagli Orti/© De Agostini Picture Library/View of Munich in 1693 by Michael Wening, Germany 17th Century Engraving (Stich); © FinePic®, München (Pergamentstruktur)

Karten von München und Vorort Au: © Peter Palm, Berlin

E-Book: LVD GmbH, Berlin

Alle Rechte vorbehalten.

Für Elijana, Quirin, Vincent, Leon, Camira und alle noch Kommenden.Willkommen im Kuisl-Clan!

»Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.«

KARL VALENTIN

Dramatis Personae

Die Familie Kuisl

Jakob Kuisl, Schongauer Scharfrichter

Magdalena Fronwieser (geborene Kuisl), Jakobs ältere Tochter

Barbara Kuisl, Jakobs jüngere Tochter

Simon Fronwieser, Schongauer Medicus

Peter, Paul und Sophia, Kinder von Magdalena und Simon

Georg Kuisl, Jakobs Sohn

Bartholomäus Kuisl, Jakobs Bruder

Der Rat der Zwölf

Michael Deibler, Münchner Scharfrichter

Johann Michael Widmann, Nürnberger Scharfrichter

Meister Hans, Weilheimer Scharfrichter

Philipp Teuber, Regensburger Scharfrichter

Conrad Näher, Kaufbeurer Scharfrichter

Kaspar Hörmann, Passauer Scharfrichter

Jörg Defner, Nördlinger Scharfrichter

Matthäus Fux, Memminger Scharfrichter

Michael Rosner, Ingolstädter Scharfrichter

Ludwig Hamberger, Ansbacher Scharfrichter

Bartholomäus Kuisl, Bamberger Scharfrichter

Jakob Kuisl, Schongauer Scharfrichter

Personen in München

Kurfürst Ferdinand Maria, Herrscher von Bayern

Kurfürstin Henriette Adelaide, seine Frau

Prinz Max Emanuel, ihr Sohn

Johann Kaspar von Kerll, kurfürstlicher Hofkapellmeister

Doktor Malachias Geiger, Arzt

Daniel Pfundner, Münchner Kämmerer

Josef Loibl, Hauptmann der Stadtwache

Lukas van Uffele, Manufakturdirektor

Mutter Joseffa, Hurenwirtin

Walburga Deibler, Frau des Münchner Scharfrichters

Valentin, Stadtgeiger

Gustl, Auer Amtsdiener

Lorentz, städtischer Hundefänger

Anni, Elfi und Eva, drei Weberinnen

Agnes und Carlotta, ebenfalls Weberinnen

Schorsch, Seppi und der Moser, Mitglieder der Anger Wölfe

Luki, Anführer der Auer Hundsfötte

Prolog

München, am Morgen des 26. Juli, Anno Domini 1649

Der Geruch des Todes war faulig wie toter Fisch, und er riss Johanna Malminger aus den schönsten Träumen.

Gerade noch hatte sie mit einem adretten jungen Burschen einen Zwiefachen getanzt, so schnell, dass es ihr den Schweiß auf die Stirn trieb. Ganz nahe waren sie sich gekommen, ihr Schoß hatte sich an seine Lenden gepresst, seine starke Hand war ihr fordernd über Rücken und Gesäß gefahren, ihre Lippen hatten sich fast berührt. Doch als sie den unbekannten Jüngling küssen wollte, trug dieser plötzlich eine Maske.

Und als sie ihm die Maske vom Gesicht riss, grinste darunter ein Totenschädel, aus dessen Augenhöhlen stinkende schwarze Aale krochen.

Von dem Gestank war Johanna aufgewacht. Vom Gestank und von der Kälte.

Sie schüttelte sich, doch der faulige Geruch und auch die Kälte blieben. Schreckliche Kopfschmerzen plagten sie, die Zunge hing ihr wie ein trockener Lumpen am Gaumen. Noch immer hatte sie die Augen geschlossen, sie waren verklebt von Schweiß und Schmutz. Als sie sie jetzt mühsam öffnete, erkannte Johanna, dass sie nicht neben ihrer Schwester auf der flohverseuchten Bettstatt in der Auer Herberge lag und auch nicht verkatert unter dem für die Jakobidult aufgestellten Tanzboden drüben am Anger. Nein, sie befand sich in irgendeinem kalten, feuchten Loch. Grelles Sonnenlicht fiel durch eine Art Fenster, eine quadratische Öffnung in der gegenüberliegenden Wand. Johanna blinzelte, draußen war heller Tag.

Heller Tag?

Ein jäher Schreck durchfuhr Johanna. Sie hatte verschlafen! Bestimmt würde die alte Trude sie aus der Nähwerkstatt werfen, wo sie erst vor zwei Wochen angefangen hatte; beim letzten Zuspätkommen hatte die alte Vettel ihr das bereits angedroht. Was sollte dann aus ihr und ihrer erst zehnjährigen Schwester Liesl werden? Sie müssten betteln gehen, so wie viele andere junge Mädchen, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach München gekommen waren. Johannas und Liesls Eltern waren in ihrem kleinen Heimatdorf nahe Straubing beide an der Pest gestorben, die älteren Brüder von marodierenden Soldaten wie Vieh aufgeschlitzt worden. Das war beim letzten Überfall der Schweden gewesen, bevor dieser unselige Krieg, der so viel älter war als Johanna, endlich ein Ende fand. In München hatte Johanna auf eine Anstellung als Dienstmagd oder Amme gehofft, doch schnell musste sie feststellen, dass es junge Frauen wie sie so viele gab wie Kieselsteine in der Isar. Sie waren Unrat, schmutzige Streunerinnen, denen die hochnäsigen Münchner faules Obst und Gemüse hinterherwarfen, wenn sie sie überhaupt beachteten.

Alles, was Johanna besaß, war ihr Körper.

Schon in Straubing hatten ihr die Burschen gesagt, wie schön sie sei. Auch hier in der Au, draußen vor der großen Stadt, hatte sie die Blicke der Männer bemerkt. Zuerst hatte Johanna sich gesträubt, doch die jungen Handwerksburschen hatten sie mit Wurst und Speck gelockt wie eine Katze. Und schließlich hatte sie sogar Spaß daran gefunden. Sie war bereits neunzehn, das Leben war kurz und dreckig, warum sollte man sich nicht etwas gönnen? Und auf diese Weise bekamen sie und Liesl wenigstens etwas zu essen und hin und wieder einen Schlafplatz, der besser war als die schmutzigen Strohbündel in der Herberge, wo sie zwischen all den anderen verlorenen jungen Mädchen vom Land liegen mussten.

Doch dann war geschehen, was niemals hätte geschehen dürfen – und Johanna hatte beschlossen, ihr Leben zu ändern. Wie durch ein Wunder hatte sie eine Anstellung in einer Haidhausener Näherei gefunden. Sie wusste, es war ihre letzte Chance. Und nun hatte sie getanzt, gesoffen und verschlafen. Diese verfluchte Jakobidult! Vermutlich hatte irgendein Mann sie mit zu sich nach Hause genommen; dem üblen Geruch nach zu urteilen kein Bäckersgeselle und auch kein schmucker Musikant, sondern einer der Fischer unten vom Gries. Warum war es in dieser stinkenden Kate bloß so kalt? Sie musste unbedingt los, wenn es nicht schon zu spät war!

Johanna wollte sich eben aufrichten, als sie verblüfft feststellte, dass sie nicht hochkam. Außerdem steckte etwas in ihrer Kehle und ließ sie würgen. Erst jetzt merkte sie, dass der merkwürdige Geschmack in ihrem Mund von einem Fetzen Stoff herrührte. Von Stoff und etwas Seltsamem, das leicht metallisch schmeckte wie eine Münze.

Sie war gefesselt und geknebelt.

Langsam dämmerte Johanna, dass der fröhliche Tanz auf der Jakobidult ihr weit Schlimmeres einbringen würde als nur den Rauswurf von der alten Trude.

Während sie sich hin und her warf, überlegte sie krampfhaft, was in der letzten Nacht eigentlich geschehen war. Sie hatte mit diesem jungen Burschen getanzt, blond, mit blauen Augen und einem Lächeln so süß wie Kirschen im Juni. Seinen Namen wusste sie nicht mehr und auch nicht seinen Beruf, das Bier war in Strömen geflossen. Johanna konnte sich noch erinnern, wie Liesl an ihrem Rockzipfel gezerrt hatte, aber sie hatte die kleine Schwester wie eine Klette abgeschüttelt und sich nur noch ausgelassener in das wilde Treiben geworfen. Es war die erste Jakobidult seit dem Ende des Großen Krieges, der größte Jahrmarkt der Stadt. Die Leute feierten wie die Besessenen. Außerdem hatte ihr der Bursche ein ums andere Mal nachgeschenkt. Hatte das Bier am Ende nicht ein wenig seltsam geschmeckt, viel zu bitter? Aber je mehr Johanna sich bemühte, die Geschehnisse zu ordnen, desto mehr verschwamm der gestrige Abend zu einem einzigen Brei.

Ein plötzliches Schaben und Klatschen ließ sie zusammenzucken. Mittlerweile hatten sich ihre Augen ein wenig an die grelle Morgensonne gewöhnt, und so spähte sie hinüber zum Fenster, von dem das Geräusch gekommen war.

Ihr stockte der Atem. Das Fenster war kleiner geworden.

Konnte das sein? Sie blinzelte, und nun konnte sie auch feststellen, wo das Schaben und Klatschen herrührte: Die Öffnung auf der gegenüberliegenden Seite war kein Fenster, sondern nichts weiter als ein viereckiges Loch in Hüfthöhe, das tatsächlich von Minute zu Minute kleiner wurde. Eben beförderte eine Maurerkelle eine Ladung nassen Mörtel auf den Rand, dann setzte eine Hand einen Steinquader in die Öffnung.

Klatschen und Schaben, Klatschen und Schaben …

Jemand mauerte sie ein.

Johanna wollte schreien, doch der Knebel drückte ihr gegen den Gaumen, so dass sie fast erbrechen musste. Wieder glaubte sie, ein Metallstück im Mund zu spüren. Oder war es der Geschmack von Blut?

Wenn ich spucken muss, ersticke ich … Wer kümmert sich dann um die kleine Liesl?

Mühsam versuchte Johanna, Ruhe zu bewahren. Mit klopfendem Herzen horchte sie auf andere Geräusche, die von draußen hereinkamen. Wo war sie? Das stete Rauschen des Flusses war laut und deutlich zu vernehmen, die Isar musste also ganz in der Nähe sein. Befand sie sich vielleicht auf einer der Fischerinseln nahe der großen Brücke? Oder irgendwo auf der Unteren Floßlände? Aber warum war es dann so kalt? Es war doch Sommer! Nun konnte sie auch Stimmen hören, Rufen und Lachen. Da draußen waren Menschen, gar nicht weit weg! Wieder versuchte sie zu schreien, brachte aber nur ein dumpfes Röcheln hervor.

Die Isar rauschte, irgendwo liefen Menschen vorbei, aus der Ferne glaubte Johanna, sogar die Musik vom Angerplatz zu hören, Trommeln und Fiedelklänge. Die Jakobidult ging fröhlich weiter, während ihr Fenster zur Welt dort draußen kleiner und kleiner wurde.

Nicht mehr lange, dann hatte es sich geschlossen. Vermutlich für immer.

Klatschen und Schaben, Klatschen und Schaben, Klatschen und Schaben …

Johanna stiegen Tränen in die Augen, während sie vergebens an den Fesseln zerrte. Welcher Teufel hatte ihr das angetan? Warum hatte sie sich nur auf diesen Tanz mit dem schönen Jüngling eingelassen?

Sie musste an ein Bild in ihrer Dorfkirche denken, das ihr schon als Kind einen Heidenschrecken eingejagt hatte: ein junger Mann, der eine Maid zum Tanzen auffordert. Unter seinem rechten Hosenbein ragt ein Bocksfuß hervor, seine Zunge ist lang und schwarz wie die einer Schlange.

Die dritte Todsünde.

Wollust …

Johanna wimmerte leise und bereitete sich auf das Unvermeidliche vor. Wurde sie jetzt von Gott für ihre Taten bestraft? Sicherlich wusste er auch von ihrem weitaus schlimmsten Verbrechen. All die Gebete in der Haidhausener Dorfkirche hatten offenbar nicht ausgereicht, den Allmächtigen zu besänftigen.

Klatschen und Schaben, Klatschen und Schaben …

Unerbittlich schoben sich die Steine in die immer kleiner werdende Öffnung. Bald war das Loch nur noch so groß wie ein Männerkopf, dann wie ein Kinderkopf, wie eine Faust. Ein letzter dünner Lichtstrahl fuhr in Johannas Verlies und streichelte ihr Gesicht. Verzweifelt reckte sie sich ihm entgegen.

O mein Gott, es tut mir so leid, so leid! Bitte, gnädiger Gott, verzeih mir!

Doch Gott war nicht gnädig.

Ein weiterer Stein schob sich knirschend in den Spalt, dann herrschten Stille, Kälte und Dunkelheit.

Johanna war allein.

Kapitel 1

Mehr als zwanzig Jahre später. Schongau, 26. Januar, Anno Domini 1672

Es ist nicht so, dass er selbst schuld ist. Aber er macht es den anderen Kindern schon verdammt leicht.«

»Wie darf ich das verstehen?« Zornig sah Magdalena den alten Schongauer Schulleiter Hans Weininger an, der verlegen vor ihr stand und die Krempe seines Huts knetete. Dann ging ihr Blick hinunter zu ihrem Sohn Peter. Rotz und Blut liefen dem Neunjährigen aus der Nase, tropften auf sein einziges weißes Leinenhemd und hinterließen dort grünrote Schlieren. Peter schniefte und blickte starr vor sich hin, ganz offensichtlich bemühte er sich, die Tränen zurückzuhalten.

»Meint Ihr etwa, mein Sohn bittet die anderen darum, ihn zusammenzuschlagen?«, hakte Magdalena nun nach. »Ist es das, was Ihr sagen wollt?«

Sie standen vor dem Gebäude der Schongauer Lateinschule in der Münzgasse, einem düsteren Bau, dessen Kamin so windschief auf dem Dach saß, dass Magdalena befürchtete, er könne jeden Moment herunterfallen und sie alle drei erschlagen. Im Erdgeschoss befand sich die städtische Schlachterei, aus der es süßlich nach Blut und Fleisch stank. Ein trockener Wind pfiff durch die Gassen und wehte Magdalena vereinzelte Schneeflocken ins Gesicht. Es war bitterkalt, doch die Wut ließ sie innerlich erglühen.

»Das ist jetzt schon das dritte Mal in diesem Monat, dass ihn seine Schulkameraden so zurichten!«, schimpfte sie und deutete dabei auf Peter. »Warum prügelt Ihr diese Tunichtgute nicht mit der Rute einmal windelweich, damit sie wissen, wie sich das anfühlt?«

»Äh, ich komme ja immer erst hinterher dazu«, sagte der Schulleiter leise und starrte dabei auf seinen Hut, als würde er eine winzige Laus beobachten. »Deshalb weiß ich nicht, wer dahintersteckt.«

Natürlich weißt du es, dachte Magdalena. Vermutlich sind es die Berchtholdtkinder oder die Blagen vom Semer oder irgendwelche andere Fratzen, deren Väter im Rat sitzen.

»Vielleicht sollte Euer Sohn sich bei den Lateinaufgaben ein wenig zurückhalten«, schlug Hans Weininger nun vor. Er war ein dürrer, knochiger Mann, der am liebsten Kantaten sang und sich ansonsten hinter dem Schulkatheder versteckte. Magdalena kannte ihn seit ihrer Kindheit. Immerhin hatte Weininger einst in Ingolstadt Theologie und sogar ein wenig Jura studiert. Damit war er schon weit gebildeter als der versoffene Schulleiter der deutschen Schule nahe dem Friedhof, bei dem die ärmeren Kinder lediglich das Vaterunser und ein wenig Rechnen mit dem Holzschieber lernten. Dorthin ging Peters jüngerer Bruder Paul, wenn er nicht den Unterricht schwänzte und unten am Lech durch die Auen tollte.

»Die Buben mögen es eben nicht gern, wenn sie ein Kamerad ständig verbessert«, gab Weininger zu bedenken. »Vor allem dann nicht, wenn … wenn, äh …«

Er stockte. Doch Magdalena wusste auch so, was er sagen wollte.

»Vor allem dann nicht, wenn dieser Schlaumeier ein Henkersbalg ist«, ergänzte sie verbittert. »Dank auch recht schön. Ich weiß selbst, aus welcher Familie ich stamme.«

Mittlerweile hatte Magdalena sich fast daran gewöhnt, dass sie für die Schongauer auf immer und ewig die ehrlose Henkerstochter sein würde. Obwohl ihr Mann Simon vor schon fast zwei Jahren zum Stadtarzt ernannt worden war, machten die Leute noch einen Bogen um sie. Dass der Makel ihrer Abstammung auch auf ihre Kinder überging, schmerzte Magdalena jeden Tag.

Und es machte sie unglaublich wütend.

»Mein Sohn hat mehr im Kopf als sämtliche Patrizierkinder zusammen!«, wandte sie sich voller Zorn an den Schulleiter. »Wenn er irgendwann mal ein angesehener Arzt sein wird, dann sicher nicht wegen Eures erbärmlichen Unterrichts.«

Weininger zuckte zusammen, und Magdalena spürte, dass sie zu weit gegangen war.

»Wenn Ihr meint, dass Euer Sohn zu gut für mich und Schongau ist, dann schickt ihn doch auf eine andere Schule«, bemerkte er süffisant. »Zum Beispiel auf das Jesuitenkolleg in München. Wie ich hörte, habt Ihr ohnehin vor, in die große Stadt zu reisen.« Er lächelte. »Klopft dort ruhig an, und stellt Euren Junior vor. Mal sehen, was die Patres von ihm halten.«

Magdalena biss sich auf die Lippen. Weininger hatte sie an einem wunden Punkt erwischt. »Ihr wisst genau, dass das nicht geht«, erwiderte sie knapp. »Nicht mit seinem Großvater. Und nun gehabt Euch wohl, Herr Schulmeister!«

Sie ließ Hans Weininger stehen und stapfte mit Peter an der Hand die Münzgasse entlang, bis sie außer Sichtweite waren. Innerlich kochte sie. Und das nicht nur, weil sie einmal mehr erfahren hatte, was es hieß, die Tochter des Schongauer Scharfrichters zu sein. Diese Stadt war eine einzige brodelnde Gerüchteküche! Offenbar wusste ganz Schongau bereits, dass die Familie Kuisl verreisen würde.

Einen Monat war es nun her, dass Jakob Kuisl eine überaus wichtige Einladung erhalten hatte: Er war in den sogenannten Rat der Zwölf gewählt worden, das oberste Gremium der bayerischen Scharfrichterzunft. Schon nächste Woche, zu Mariä Lichtmess, würden sich die einflussreichsten Henker Bayerns in München versammeln, und Jakob Kuisl war aufgefordert worden, dort auch seine Familie vorzustellen. Magdalena hatte lange überlegt, ob sie diese Reise wirklich auf sich nehmen sollte. Die kleine Sophia, ihre Jüngste, war gerade mal etwas über ein Jahr alt, es war bitterkalt, die Flüsse teils vereist. Doch sie wusste, dass sie ihrem Vater den Wunsch nicht verwehren konnte. Im Grunde war es ohnehin mehr ein Befehl gewesen.

Und vielleicht ist es ja die letzte Reise in seinem Leben, dachte Magdalena. Unwillkürlich drückte sie Peters kleine Hand fester.

Ihr Vater war alt, fast sechzig. Immer noch war er ein gefürchteter Henker, seine letzte Hinrichtung lag erst wenige Wochen zurück – ein vagabundierender Straßendieb, dessen Überreste nun am Schongauer Galgen im Wind baumelten. Doch auch wenn Kuisl stark war wie ein Ochse und schlau wie ein Fuchs, so wurden seine Bewegungen doch allmählich langsamer, fahriger. In seinem Blick lag die Last der vergangenen Jahrzehnte, die Bürde des Großen Krieges und all die Schmach, die ihm als ehrlosem Scharfrichter seitdem widerfahren war. Magdalena ahnte: Die Einladung nach München war auch eine Wiedergutmachung für viele Jahre der Verachtung. Sie und die übrigen Familienmitglieder mussten den Vater begleiten, ob sie nun wollten oder nicht.

Um sich von diesen düsteren Gedanken abzulenken, blieb Magdalena stehen und tupfte Peter mit einem Tuch Blut und Rotz aus dem Gesicht. Ein dünnes rotes Rinnsal floss ihm aus der Nase und erinnerte sie an die erlittene Ungerechtigkeit. Ihr Sohn war noch blasser als sonst, an seinem rechten Auge begann bereits ein Veilchen zu blühen. Die teure Hose war an einem Bein zerfetzt und musste genäht werden.

»Warum schlägst du denn nicht zurück?«, fragte Magdalena verbittert ihren schmalen Ältesten, der unter dem dünnen Hemd sichtlich fror. »Deinem Bruder Paul wäre das nie passiert! Er ist ein Jahr jünger als du, und trotzdem nehmen sogar die Zehnjährigen vor ihm Reißaus. Warum kannst du dich nicht wehren?« Im gleichen Moment taten ihr diese Worte leid, doch es war zu spät. Peter wandte sich von ihr ab, sein kleiner dünner Körper versteifte sich.

»Sie waren zu fünft«, sagte er nach einer Weile leise. »Das hätte auch der Paul nicht geschafft.«

»Wer war es? Raus mit der Sprache! Der räudige Berchtholdt? Der kleine fette Seiler? Ich knöpf sie mir einzeln vor. Ich geh zu ihren Eltern und …«

Peter schüttelte den Kopf, und Magdalena verstummte abrupt.

»Dann wird es nur noch schlimmer«, flüsterte er. »Sie sind so dumm. Sie haben bloß ihre Fäuste.« Er versuchte ein Lächeln. »Wenn sie mich schlagen, schließe ich einfach die Augen und denke an etwas Schönes. An die Bilder in der Altenstadter Kirche zum Beispiel oder an ein Gedicht von Ovid.«

Magdalena seufzte. Als sie und ihr Mann Simon ihren älteren Sohn auf die Schongauer Lateinschule schickten, hatten sie gewusst, dass es für Peter schwer werden würde. Zuvor war er im nahe gelegenen Oberammergau in die Schule gegangen, doch das war nur von kurzer Dauer gewesen. Als Sohn des hiesigen Stadtmedicus war Peter berechtigt, die hiesige Lateinschule zu besuchen, abgesehen davon war er klug, feinfühlig und künstlerisch begabt. Seine Zeichnungen und anatomischen Entwürfe verrieten großes Talent.

Aber er war eben auch der Enkel des Schongauer Henkers.

»Was hältst du davon, wenn wir deinem Vater einen Besuch abstatten?«, fragte Magdalena augenzwinkernd. Sie wusste, dass Peter am liebsten bei Simon in der Arztstube war. Dort lernte er vermutlich in einer Stunde mehr als in einer Woche beim tattrigen Weininger. Allerdings war Simon mit den vielen Fragen seines Ältesten oft ein wenig überfordert. Außerdem hatte Peter schon zweimal wertvolle anatomische Skizzen mit eigenen Zeichnungen verunziert – sehr zum Ärger des Vaters.

Peter nickte freudig und wischte sich den restlichen Rotz aus dem Gesicht. Hand in Hand eilten sie die vereiste Münzgasse hinauf zum Hoftorviertel, wo sich unweit des alten Schlosses Simons Praxis im Wohnhaus der Familie befand.

Als Magdalena vor dem frischgetünchten Fachwerkgebäude mit angebautem Stall und rückwärtigem Garten stand, erfüllte sie einmal mehr heimlicher Stolz. Es war noch nicht lange her, dass sie mit Simon und den Kindern unten im stinkenden Gerberviertel im Haus ihres Vaters gewohnt hatte. Nun residierten sie in der Stadt und zudem im Hoftorviertel, wo die reichen Bürger und Patrizier lebten.

Deren Kinder meinen Sohn verprügeln, dachte sie, und die Freude schwand so plötzlich wie Schnee in der Sonne. So wie die Berchtholdts früher mich und meine Geschwister. Wird sich das denn nie ändern?

Sie öffnete die Haustür und sah sofort, dass es für Simon heute ein langer Tag werden würde. Über ein halbes Dutzend Männer und Frauen warteten auf der Bank im düsteren Gang, mit triefenden Nasen, keuchendem Husten und fiebrigen Augen. Es stank nach Schweiß, Rauch und verbrannten Kräutern. Jetzt, Ende Januar, war die hohe Zeit der Erkältungskrankheiten. Oft kam es vor, dass Leute noch nachts an die Tür des Stadtmedicus klopften, weil sie ein wenig Thymian oder Bärenklau brauchten, um ihren Husten zu stillen. Außerdem ging zurzeit ein Fieber um, dem schon zwei Kinder und etliche Alte zum Opfer gefallen waren.

Magdalena grüßte die Patienten mit einem kurzen Nicken, dann ging sie an der Wohnstube mit dem Kachelofen vorbei. Links befand sich das ebenfalls beheizte Behandlungszimmer, eine ausgetretene Treppe führte hinauf in die Schlafkammern der Familie.

Aus dem Augenwinkel nahm sie wahr, wie zwei ältere Frauen auf der Bank miteinander tuschelten und dabei auf Peter zeigten. Sie vermutete, dass sie sich über das Henkersbalg mit schmutzigem Hemd und zerfetzter Hose das Maul zerrissen.

Und trotzdem gehen sie zu seinem Vater, dem Medicus, die falschen Schlangen!

Ohne die Frauen weiter zu beachten, betrat sie mit ihrem Sohn an der Hand das Behandlungszimmer. Das Getuschel hatte Magdalena so wütend gemacht, dass sie ganz vergaß anzuklopfen.

Der Anblick, der sich ihr nun in der mit Regalen und Truhen vollgestellten Kammer bot, ließ sie abrupt zurückweichen.

Mit heruntergezogenen Hosen beugte sich eben der Ratsherr und Tuchhändler Josef Seiler über den Tisch in der Mitte des Zimmers. Auf seinem Hintern funkelte ein dickes rotes Furunkel, das leuchtete wie ein Stern in der Nacht. Simon stand mit erhobenem Skalpell daneben und war eben im Begriff zuzustechen.

Es fiel Magdalena schwer, ein Lachen zu unterdrücken. Der fette Seiler schnaufte wie ein alter Keiler, ganz offensichtlich hatte er noch nicht gemerkt, dass jemand den Raum betreten hatte. Magdalena musste daran denken, dass vermutlich auch Josef Seilers Bub unter denen gewesen war, die ihren Sohn vorhin verprügelt hatten. Und nun stand der Vater hier mit heruntergelassenen Hosen und nacktem Arsch, ausgestellt wie für eine Tracht Prügel.

Verdattert blickte Simon hinüber zu seiner Frau, die sich die Hand vor den Mund hielt.

»Äh, entschuldigt mich kurz«, wandte er sich an Seiler.

Hastig legte er das Skalpell weg und ging hinüber zur Tür. »Bist du wahnsinnig?«, zischte Simon Magdalena zu. »Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du nicht während meiner Arbeit in …«

»Es geht um deinen Sohn hier«, unterbrach ihn Magdalena leise und deutete auf Peter. »Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass er blutet.«

Simon sah kurz hinunter zu Peter, der mit sichtlich medizinischem Interesse das rote Furunkel auf Seilers Hintern musterte. Ärgerlich zuckte der Medicus mit den Schultern. »Eine Prügelei unter Jungs ist doch nichts Ernstes. Jedenfalls nichts, was nicht warten könnte.«

»Dein Sohn blutet«, erwiderte Magdalena, jetzt schon ein wenig lauter. »Wie wäre es, wenn der Herr Doktor ihn sich wenigstens anschauen würde? Oder ist dir der Arsch vom Seiler wichtiger als die Nase deines Ältesten?«

»Sind wir schon fertig?«, fragte von weiter hinten Josef Seiler, der immer noch über dem Tisch hing und das leise Gespräch offenbar nicht mitgehört hatte. »Ich hab gar nichts gespürt.«

»Äh, ich suche noch eine Salbe, die Eure Schmerzen lindert«, sagte Simon. »Einen Augenblick noch, mein Bester. Ich bin gleich wieder bei Euch.« Er schob Magdalena und Peter hinaus auf den Gang, wo die wartenden Patienten sie wie zwei bunte Vögel anstarrten.

»Ich kann jetzt nicht, das siehst du doch«, flüsterte er.

»Ist es denn zu viel verlangt, dass du deinen Sohn kurz in Augenschein nimmst?«

Simon seufzte, dann beugte er sich hinunter zu Peter und betrachtete oberflächlich seine Nase. »Sie ist nicht gebrochen, das ist die Hauptsache. Er soll sich Hirtentäschel in die Nasenlöcher stopfen. Das stoppt die Blutung.« Er richtete sich auf und sah sich suchend um. »Wo hast du denn die Sophia gelassen?« Sein Blick verdüsterte sich. »Doch nicht etwa wieder beim Großvater?«

Magdalena zuckte mit den Schultern. »Was hätte ich denn tun sollen? Der Weininger hat zwei Buben geschickt mit der Bitte, ich soll schleunigst zur Schule kommen. Draußen ist es bitterkalt. Ich konnte sie so schnell nicht mitnehmen.«

»Dann wollen wir beten, dass dein Vater mit ihr keinen Unsinn anstellt. Du weißt doch, er ist nicht gerade eine brauchbare Amme. Vor allem dann nicht, wenn Paul bei ihm ist. Wer weiß, was dem Buben wieder mit Sophia einfällt.« Simon hob den Finger. »Denk nur an die Schlittenfahrt letzte Woche am Peitinger Schlossberg.«

Magdalena verdrehte die Augen. Simons Angst, dass ihrer Tochter etwas zustoßen könnte, ging ihr manchmal zu weit. Die Sorgen ihres Gatten mochten davon herrühren, dass sie schon einmal ein kleines Mädchen nach nur wenigen Monaten verloren hatten. Über fünf Jahre war das nun her, es hatte lange gedauert, bis Magdalena wieder schwanger war. Und Sophia war der ganze Stolz ihres Vaters.

Auch wenn sie diesen Makel besitzt, der die Leute tuscheln lässt, dachte Magdalena.

Sie sah hinüber zu den Patienten, allesamt alte Weiber und Männer, die ganz offensichtlich freudig auf eine Fortsetzung des Ehestreits warteten.

»Vielleicht hast du Sophia ja auch nicht mitgenommen, weil du nicht willst, dass man in der Stadt über sie redet«, mutmaßte Simon mit gepresster Stimme. »Weil du dich mit ihr schämst.«

»Was … was redest du da für einen Unsinn!«, fuhr Magdalena auf. »Ist das wirklich dein Ernst?« Nun war es ihr plötzlich egal, ob die Leute sie hören konnten. Die beiden Weiber begannen erneut zu tuscheln.

»Ach, geht doch allesamt zum Teufel!«, zischte sie. Mit lauter Stimme wandte sie sich zur Tür zum Behandlungszimmer, die einen Spaltbreit offen stand: »Einen schönen Tag noch, Herr Ratsherr! Und grüßt mir Euren prügelnden Sohn. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich ihm ebenso die Hosen runterziehen wie mein Mann Euch.«

Sie packte Peter an der Hand und drehte sich wortlos um, während ihr Simon mit offenem Mund hinterherstarrte.

Schon während sie mit schnellen Schritten an den verwunderten Patienten nach draußen eilte, bereute Magdalena ihre Worte. Sie konnte förmlich die Blicke der Leute im Rücken spüren. Warum war sie auch immer so jähzornig! Eine Eigenschaft, die sie von ihrem Vater geerbt hatte und die sie beinahe so oft wie ihn in Schwierigkeiten brachte. Doch ihr Wutausbruch ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Gut möglich, dass Simon dadurch einen betuchten Patienten verloren hatte. Und das, wo er eben dabei war, sich als Stadtmedicus auch bei den Patriziern durchzusetzen. Es war schwer, die Pacht jeden Monat aufs Neue zu verdienen. Sie hätte sich ohrfeigen können! Andererseits – wie konnte Simon nur annehmen, sie wollte sich nicht mit ihrer Tochter sehen lassen? Mit dem Kind, das sie über alles liebte?

In der kalten Luft draußen bekam Magdalena sich wieder einigermaßen unter Kontrolle. Als sie sich umschaute, kam ihr die vertraute Stadt plötzlich fürchterlich klein und eng vor. Schongau war einmal ein blühender Ort gewesen, viele Händler und Reisende waren hier regelmäßig durchgekommen. Doch spätestens seit dem Großen Krieg, der nun schon über zwanzig Jahre zurücklag, dämmerte das Städtchen dahin; das alte Schloss verfiel zusehends, an den einst so schmucken Fachwerkhäusern am Marktplatz bröckelten Putz und Farbe ab. Erst jetzt fiel Magdalena auf, dass auch ihr eigenes Stadthaus, auf das sie vorhin noch so stolz gewesen war, dringend einen neuen Anstrich gebraucht hätte. In München, der kurfürstlichen Hauptstadt, sahen die Gebäude bestimmt alle viel prächtiger, größer und geräumiger aus.

Und auch in den Köpfen der Münchner ist vermutlich mehr Platz als in den vernagelten Schongauer Schädeln, dachte Magdalena verbittert.

Von der Stadtpfarrkirche schlug die Glocke eben die dritte Nachmittagsstunde und erinnerte sie daran, dass sie Sophia wirklich schon zu lange mit dem Großvater und Paul alleingelassen hatte.

»Du hast gehört, was der Vater gesagt hat«, wandte sie sich an Peter und streichelte ihm über den Kopf. »Wir gehen runter zum Großvater und zur Sophia.« Sie lächelte schmal. »Bei blutigen Nasen kennt sich der Opa ohnehin besser aus als dein neunmalkluger Vater.«

*

»Schneller, Großvater, schneller!«

Schnaufend wie ein altes Ross zog Jakob Kuisl seinen Enkel Paul über das Eis des Weihers hinter dem Scharfrichterhaus. An den Füßen des Jungen waren scharfe Kufen aus Hirschknochen festgeschnallt, die durch die dünne Schicht Schnee auf dem zugefrorenen Teich pflügten. Kuisl zog an einem dünnen Hanfseil, das Paul um die Hüfte hing. Gelegentlich ertönte unter ihren Füßen ein bedrohliches Surren und Pfeifen, doch Kuisl wusste, dass das Eis trotz seines stattlichen Körpergewichts halten würde. In seiner Kindheit war er jeden Winter über das Eis geschlittert, und jetzt, Ende Januar, war es noch so kalt, dass ihm kleine Eiszapfen im stattlichen Bart hingen. Sorgen bereitete ihm allein die Tatsache, dass Paul lachend ein kleines Fellbündel hinter sich herzog, welches mal nach rechts, mal nach links ausscherte.

Darin befand sich, gut verpackt, Kuisls jüngste Enkelin Sophia.

Offenbar schien ihr die Rutschfahrt übers Eis zu gefallen, sie gluckste und krähte fröhlich. Doch irgendetwas sagte Jakob Kuisl, dass Sophias Mutter mit Pauls Idee keinesfalls einverstanden gewesen wäre.

Keuchend hielt er an, und sofort protestierte Paul wütend: »Weiter, Großvater! Nicht aufhören!«

Mit seinen acht Jahren war Paul bereits jetzt schon größer und kräftiger als sein ein Jahr älterer Bruder, er hatte ganz eindeutig die Statur seines Großvaters geerbt. Manchmal wünschte sich Kuisl, Paul wäre ein bisschen weniger ungestüm und rauflustig. Doch dafür sah er in Paul jetzt schon einen würdigen Nachfolger. Die Scharfrichterei war Pauls Ein und Alles. Er hatte bereits zwei Enthauptungen aus nächster Nähe miterlebt und mit dem Großvater erst vor ein paar Wochen vor dem Hängen die Stricke geknotet.

Kuisl wischte sich den kalten Schweiß von der Stirn. »Dein Großvater ist ein altes Schlachtross und kein junger Rappe mehr«, brummte er. Er zwinkerte seinem Enkel verschwörerisch zu. »Gönn deinem Pferd auch mal eine Rast. Dann erzähl ich dir auch, wen wir nächste Woche in München alles treffen werden.«

Pauls Augen leuchteten. »Dort sind viele Henker, ja? Sind die stärker als du?«

»Pah! Keiner ist stärker als dein Großvater. Das weißt du doch.« Kuisl lächelte grimmig, dann nahm er Sophia auf den Arm, die in ihrem Fellbündel zu greinen begonnen hatte. Ganz offensichtlich wollte sie weiter übers Eis gezogen werden. Der Henker gab ihr einen feuchten Stoffzipfel zum Nuckeln und legte sie neben dem Schneemann ab, den er und Paul zuvor gebaut hatten. Dann wandte er sich seinem jüngsten Enkel zu.

»In München finden sich nächste Woche die berühmtesten und besten Henker aus ganz Bayern ein«, begann er mit tiefer Stimme. »Aus Regensburg, Passau, sogar aus Nürnberg kommen sie angereist! Und dein Großvater ist auch dabei. Das ist eine große Ehre, musst du wissen.«

Tatsächlich erfüllte Kuisl die Wahl in den Rat der Zwölf mit Genugtuung – auch wenn er es tunlichst vermied, dies zu zeigen. Schon lange galt er als guter Henker, vielleicht einer der besten in Bayern. Außerdem war er ein hervorragender Heiler, doch sein gelegentlicher Jähzorn, sein hartnäckiger Scharfsinn und seine Sturheit waren fast ebenso legendär. Auch galt er manchen Kollegen als zu milde. Es gab gewisse Kräfte im Rat, die es bislang geschafft hatten, ihn aus dem innersten Kreis fernzuhalten. Nur einmal, vor über zehn Jahren, hatte Kuisl eine Einladung zu einem Treffen in Nürnberg erhalten, doch die endgültige Aufnahme in den Rat der Zwölf war ihm bislang verwehrt worden.

»Der bayerische Kurfürst hat den Henkern lange Zeit nicht erlaubt, sich zu treffen«, erklärte Kuisl, nachdem er sich neben Paul in den Schnee gesetzt hatte. »Weil wir Ehrlose sind. Aber alle Zünfte müssen von Zeit zu Zeit etwas miteinander besprechen, auch wir Scharfrichter.«

»Ich will später auch ein guter Henker werden«, sagte Paul mit ernster Stimme. »So wie du und der Großonkel Bartholomäus. Oder der Georg.« Er sah Kuisl flehentlich an. »Der Georg kommt doch auch nach München, ja?«

Kuisl nickte düster. »Ja, dein Onkel ist dabei. Und auch dein Großonkel.«

Leider, fügte er in Gedanken hinzu.

Lange Zeit hatte es Kuisl gewurmt, dass sein jüngerer Bruder im Rat der Zwölf saß und er nicht. Bartholomäus und er waren schon als Kinder nicht die besten Freunde gewesen. Jakobs Bruder war vor vielen Jahren nach Bamberg gegangen, wo er seitdem die Scharfrichterstelle innehatte. Kuisls Sohn Georg absolvierte dort seine Gesellenzeit und würde wohl auch in Bamberg bleiben. Über diese Enttäuschung war Jakob Kuisl nie richtig hinweggekommen. Nun, wenigstens bot sich in München nun die Gelegenheit, seinen Ältesten wiederzusehen. Eine Begegnung, auf die er sich seit Monaten freute, auch wenn er dies nie zugeben würde.

»Der Georg zeigt mir sicher, wie eine gute Enthauptung geht«, sagte Paul fröhlich. »Vielleicht können wir an Winterrüben üben oder an toten Ziegen. Die haben die zähesten Halsknochen. Das hast du selbst gesagt!«

»Äh, wir werden sehen«, erwiderte Kuisl. »Weißt du, wir Henker haben in München einiges zu besprechen. Es gibt neue Gesetze, wir haben uns lange nicht getroffen …«

»Eigentlich kann ich das Köpfen ja schon«, unterbrach ihn Paul. »Schau.« Er nahm sich einen vereisten Holzprügel vom Boden und drosch damit auf den frischgebauten Schneemann neben ihnen ein. Mit einem einzigen sauberen Hieb trennte er den mit Kohlenstücken verzierten Kopf vom runden Leib. Die Schneekugel rollte hinunter zum Weiher und blieb dort mit schiefem Grinsen liegen. Doch Paul war noch nicht fertig. Mit dem Knüppel schlug er weiter auf den Schneemann ein, bis nur noch Matsch und Eisklumpen übrig waren.

Kuisl zuckte unwillkürlich zusammen. Manchmal war ihm sein Enkel in seiner kindlichen Mordlust unheimlich. Er selbst hatte die Scharfrichterei immer als notwendiges Handwerk begriffen, Spaß hatte er dabei nie gehabt. Im Gegenteil, oft überkam ihn ein Ekel, der im Alter sogar noch schlimmer wurde.

Und trotzdem muss es gemacht werden, dachte er. Besser von mir als von irgendwelchen Ungeheuern …

Noch einmal musterte er seinen Enkel Paul, der jetzt auf dem Berg von Schneematsch tanzte und dabei irgendein Kinderlied sang. Die faulige Winterrübe, die dem Schneemann als Nase gedient hatte, lag zertreten am Boden.

»Hier steckt ihr also! Ich hab euch Mannsbilder schon überall gesucht.«

Jakob Kuisl wandte sich von Paul ab und sah hinüber zum Scharfrichterhaus, von wo sich Magdalena mit schnellen Schritten näherte.

Der Henker stand auf und klopfte sich den Schnee vom Rock. »Ich hab die Sophia und den Paul mit rausgenommen«, begann er. »Der Ofen in der Stube zieht nicht so recht und qualmt. Die kalte Luft tut den Kindern gut.«

Warnend sah er hinüber zu Paul. Sie hatten zuvor abgemacht, dass sie über die Rutschpartie mit der kleinen Sophia Stillschweigen bewahren würden. Er betete, dass sich sein Enkel daran hielt. Sonst konnte er sich auf eine saftige Strafpredigt einstellen.

»Ich hoffe, du hast die Kleine warm eingepackt«, sagte Magdalena drohend.

Schweigend deutete Kuisl auf das Fellbündel neben dem Schneehaufen. Magdalena war der einzige Mensch, der so mit dem Henker reden durfte. Magdalena und früher auch seine geliebte Frau Anna-Maria, die aber schon vor einigen Jahren gestorben war.

Magdalena beugte sich über Sophia, die eben leise zu wimmern anfing. Fürsorglich nahm sie ihre Tochter hoch und drückte sie an die Brust. Plötzlich rümpfte sie die Nase. »Du hast doch nicht etwa wieder …«

Sie zog den Stofffetzen aus Sophias Mund und roch daran. »Schnaps«, bemerkte sie angeekelt. »Wie oft hab ich dir schon gesagt, dass du sie nicht mit Branntwein ruhigstellen sollst?«

Kuisl zuckte mit den Schultern. »Das haben schon meine Eltern so gemacht. Sind doch nur ein paar Tropfen. Wüsste nicht, was daran schlimm sein sollte.«

»Und ich sage dir zum letzten Mal, dass ich keinen besoffenen Säugling haben möchte«, erwiderte Magdalena. »Mir reichen schon die sonstigen Sorgen, die ich mit der Sophia und dem Peter habe. Den hab ich übrigens bei dir oben gelassen und mit Hirtentäschel versorgt. Ein paar Schulkameraden haben ihm böse mitgespielt.«

Sie schüttelte seufzend den Kopf, dann deutete sie hinüber zum Scharfrichterhaus, das nicht weit hinter dem Weiher lag. »Lass uns reingehen ins Warme. Sophia war schon viel zu lange hier draußen in der Kälte. Außerdem muss sie gestillt werden.«

Gemeinsam stapften sie durch den matschigen Schnee, wo sie ein schmaler Trampelpfad zu Jakob Kuisls Zuhause führte. Seit Magdalena und ihre Familie hinauf in die Stadt gezogen waren, wohnte die jüngere Schwester Barbara allein mit ihrem Vater unten im Henkershaus im Gerberviertel. Sie kochte für ihn, machte die Wäsche und kümmerte sich um die Hühner und die Milchkuh im angrenzenden Stall sowie um den kleinen Gemüsegarten. Von außen machte das Gebäude einen zunehmend ungepflegten Eindruck. Ein paar Schindeln fehlten auf dem Dach, an etlichen Stellen blätterte die Farbe ab. Doch in der Stube sorgte Barbara nach wie vor für Sauberkeit.

Auf der Bank neben dem Ofen saß Peter und blätterte wie so oft in einem Buch aus Jakob Kuisls kleiner Bibliothek. Das Nasenbluten hatte mittlerweile aufgehört, doch noch immer sah er sehr blass aus. Er blickte nur kurz auf, als Paul nach der Schüssel mit dem bereits erkalteten Haferbrei griff und mit großem Appetit die Reste ihres gemeinsamen Frühstücks aufaß. Magdalena nahm derweil am Tisch Platz und begann, ihre Tochter aus den Lumpen und Fellen zu wickeln.

Sophia hatte himmelblaue Augen und kohlschwarzes Haar; wenn man mit der Nase ganz nah an ihr weiches, fast immer lächelndes Gesicht ging, roch es nach Milch und Honig. Dabei gluckste und strampelte sie wild mit ihren Beinchen. Wer nicht genau hinblickte, konnte eigentlich gar nichts erkennen. Doch Jakob Kuisl hatte es zu oft gesehen, um den Makel auszublenden.

Der rechte Fuß seiner Enkelin war nach innen gedreht und leicht verdickt, die Zehen seltsam verwachsen.

Sophia hatte einen Klumpfuß.

Knapp vierzehn Monate war die Kleine nun alt, andere Kinder fingen in diesem Alter zu laufen an. Doch vermutlich würde Sophia auch als Erwachsene nie richtig laufen können. Zwar dehnten Jakob Kuisl und auch Simon die Sehnen täglich, was jedes Mal mit lautem, herzzerreißendem Schreien einherging, doch beide wussten, dass der Fuß damit nicht gerade werden würde. Hinzu kam etwas weitaus Schlimmeres: Es war nicht zu vermeiden gewesen, dass sich Sophias Behinderung in der Stadt herumsprach. Und für die Leute war so ein Klumpfuß weit mehr als nur ein kleiner Makel, vor allem dann, wenn der Großvater ein leibhaftiger Scharfrichter war.

Für viele Schongauer trug Sophia das Mal des Teufels.

Schon seit Urzeiten wurde Satan als Gehörnter mit Bocksfuß dargestellt. Ja, er konnte sich gut verstellen, er konnte sich in schöne Jünglinge und holde Maiden verwandeln. Doch egal, wie viel Mühe er sich gab, sein Hinken verriet ihn immer.

Sophia würde ihr Leben lang hinken wie der Teufel.

Nachdem Magdalena zu Ende gestillt hatte, wandte sie sich wieder an ihren Vater, der schweigend am Tisch gesessen hatte.

»Wo ist eigentlich die Barbara? Ich hab sie den ganzen Vormittag nicht gesehen. Die hätte sich doch auch gut um die Sophia kümmern können.«

Kuisls Lippen wurden schmal, mit dieser Frage hatte er bereits gerechnet. Magdalena deutete sein Schweigen richtig.

»Ihr zwei habt wieder mal gestritten, nicht wahr?«, mutmaßte sie.

»Sie hat gesagt, dass sie nicht mit nach München will. Meint, ich könnte ihr nichts befehlen. Meiner eigenen Tochter, ha!« Kuisl spuckte in die am Boden ausgestreuten Binsen. Er zog seine Stielpfeife hervor und begann, sie umständlich zu stopfen. »Das Mädchen ist einfach ein stures, streitsüchtiges Ding«, knurrte er. »Das liegt nur daran, dass sie noch keinen Mann hat, der ihr Manieren beibringt.«

»Sie ist halt ebenso stur und streitsüchtig wie ihr Vater«, entgegnete Magdalena mit einem Seufzen.

Wieder schwieg Kuisl. Es kam in letzter Zeit beinahe täglich vor, dass er und Barbara stritten. Zu gerne hätte er seine achtzehnjährige Tochter mit dem Schongauer Totengräber verheiratet oder vielleicht auch mit dem Schinder, der ihr schon zweimal einen Strauß getrockneter Kornblumen geschenkt hatte. Doch Barbara blieb stur und ließ sich keine Vorschriften machen. In der Stadt galt sie als liederliches Mädchen, das sich gerne mit Burschen aus den Nachbardörfern oder mit reisenden Gesellen einließ. Sie tanzte gern und viel, und ihr Ruf schien ihr egal zu sein. Schon oft hatte ihr Kuisl deshalb ins Gewissen geredet.

Na gut, er musste zugeben, dass er meistens mehr geschrien als geredet hatte.

Aber nichts hatte Barbara umstimmen können. Vor allem in den letzten Wochen war sie immer biestiger und verschlossener geworden, irgendetwas schien in dem Mädchen vorzugehen. Doch Kuisl hatte schon immer Schwierigkeiten gehabt, wenn es um die Gefühle von Weibsbildern ging. Das war schon bei seiner über alles geliebten Frau so gewesen und setzte sich fort bei seinen beiden Töchtern. Kuisls Befehl, ihn nach München zu begleiten, hatte Barbaras Laune nicht eben verbessert.

Das, und die unmissverständliche Botschaft, die damit einherging.

Vielleicht hätte ich es ihr schonender beibringen sollen, dachte er.

»Wann hast du sie denn das letzte Mal gesehen?«, wollte Magdalena nun wissen und holte Kuisl damit zurück in die Gegenwart.

Der Henker wiegte den Kopf. »Hm, das war am Vormittag. Sie hat geheult, das dumme Ding, dabei hab ich ihr nur gesagt, dass …« Er stockte.

»Was?«, hakte Magdalena nach.

»Nun, dass sie mit nach München muss und ich ihr dort einen Mann suche.«

Magdalena starrte ihn entgeistert an. »Du hast ihr was gesagt?«

Kuisl zuckte mit den Schultern. »Himmelherrgott, so ein Zunfttreffen ist die beste Gelegenheit für eine Verlobung! Viele Henker machen das so. Du wirst sehen, die Barbara wird sich vor Freiern nicht mehr retten können. Bei ihrer Schönheit ist sie eine gute Partie, vor allem jetzt, da ich in den Rat gewählt wurde. Es ist für uns alle das Beste.«

»Und da wunderst du dich, dass sie wegrennt? Du … du …« Magdalenas Lippen wurden schmal, sie atmete tief durch. »Wo ist sie hin?«

»Sie ist in Richtung Katzenweiher gelaufen. Aber …« Kuisl hielt plötzlich inne. Er erinnerte sich daran, was ihm Barbara am Ende ihres Streits noch entgegengeschleudert hatte.

Du wirst mich nicht verschachern wie ein Stück Vieh! Eher schaufel ich mir selbst mein Grab …

»Zum Katzenweiher!«, hauchte Magdalena. »Erst vor ein paar Wochen haben sie dort ein Mädchen rausgezogen.«

»Was redest du da für einen Schmarren?« Kuisl lachte kurz auf, doch es klang eher wie ein Krächzen. Plötzlich fühlte er sich schrecklich schwach und hilflos. »Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass meine Barbara … also, dass sie …« Dann brach er ab und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Ach, verflucht! Wenn sie mir das antut, dann … dann …«

Doch Magdalena hatte sich schon von ihm abgewendet. Sie drehte sich zu dem noch immer lesenden Peter um und drückte ihm Sophia an die Brust, die wieder anfing zu greinen.

»Kümmere dich um sie! Ich bin bald wieder zurück. Und du, Vater, bete zu Gott, dass die Barbara keinen Unsinn anstellt!«

Mit weit ausholenden Schritten eilte Magdalena auf den Katzenweiher zu.

Der Henker murmelte einen lautlosen Fluch, dann folgte er seiner älteren Tochter, die mit wehendem Rock über die vereisten Felder lief.

*

Oben in der Stadt schloss Simon hinter dem letzten Patienten die Tür. Einige der Kranken hatte er auf morgen vertröstet, die anderen mit einem billigen Hustensirup aus Efeu-Sud und Honig heimgeschickt. Er brauchte Zeit und Ruhe, und beides war für ihn in den Spätwintertagen kurz vor Mariä Lichtmess nur schwer zu bekommen. Warum beschlossen die Leute nur immer, alle zur gleichen Zeit krank zu werden? Es war wie eine Verschwörung aller Schnupfennasen und Hustenden in ganz Schongau!

Es hatte Simon eine Menge Überredungskunst gekostet, Josef Seiler wieder milde zu stimmen. Doch schließlich hatte der fette Patrizier sich doch noch das Furunkel aufstechen lassen, allerdings unter allerlei wüsten Flüchen auf die frechen Weibsbilder und die Frau des Medicus im Besonderen. Wenigstens hatte Seiler ihn nach der Operation gleich mit drei Silberkreuzern entlohnt – das war mehr, als er als Arzt sonst an einem ganzen Tag verdiente.

Noch immer konnte Simon nicht fassen, was da in Magdalena gefahren war. Verstand sie denn nicht, dass sie durch ihr loses Mundwerk den Lebensunterhalt der Familie gefährdete? Die Pacht, die Simon der Stadt zu zahlen hatte, war immens. Und immer noch gab es viele reiche Bürger, die den neuen Medicus mieden, nicht zuletzt wegen seiner Frau, der Henkerstochter, der viele im Ort aus dem Weg gingen. Doch ihm war auch bewusst, dass er sich selbst im Ton vergriffen hatte. Was hatte er sich dabei nur gedacht zu behaupten, Magdalena wolle sich nicht mit Sophia auf der Straße sehen lassen? Er nahm sich vor, sich heute Abend noch bei ihr zu entschuldigen.

Erschöpft trottete Simon zurück ins Behandlungszimmer, um dort aufzuräumen. Auf dem Tisch lagen noch die blutigen Tücher und das Stilett, mit dem er das Furunkel aufgestochen hatte. Daneben befanden sich einige verdreckte Uringläser, weitere Messer und eine verkrustete Pinzette. Wie jeden Abend nahm er vom Ofen einen Krug mit heißem Wasser, goss es in eine Schüssel und gab Stilett, Messer und Pinzette hinein. Dann begann er, die Instrumente sorgfältig zu reinigen – ein Ritual, das er nun seit beinahe einem Jahr pflegte.

Bislang hatte Simon nur Magdalena und einigen guten Bekannten von seinem Putzfimmel erzählt. Die alte Hebamme Martha Stechlin, die ihm ab und an in der Arztstube half, hielt das Reinigen der Instrumente ohnehin für kompletten Blödsinn. Und er konnte davon ausgehen, dass viele andere Schongauer Bürger dies ebenso sahen. Schmutz und Dreck gehörten zum menschlichen Körper wie Blut und Speichel. Der alte Bader drüben in Altenstadt verschrieb sogar Mäusekot gegen Blähungen und Friedhofserde gegen Hexenschuss. Bei Brandwunden und Amputationen verwendeten selbst geachtete Ärzte Eigelb und schimmliges Brot. Was also sollte so schlimm sein an dem bisschen Schmutz am Operationsbesteck?

Doch Simon hatte in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass Wunden besser heilten, wenn er mit sauberen Instrumenten arbeitete. Das ging sogar so weit, dass er sich vor den Behandlungen die Hände wusch. Er tat dies heimlich, weil er fürchtete, als Scharlatan und Quacksalber verschrien zu werden. Doch auch hier glaubte er an den Erfolg. Selbst wenn er es nicht beweisen konnte.

Vielleicht ist das ja irgendwann einmal möglich. Wenn Peter einmal Arzt werden sollte, dann …

Der Gedanke an Peter ließ ihn zusammenzucken. In der ganzen Aufregung hatte er ganz vergessen, dass sein ältester Sohn zuvor noch mit blutiger Nase vor ihm gestanden hatte. Nun, ein wenig Hirtentäschel und ein paar tröstende Worte seiner Mutter würden als Arznei sicher ausreichen. Es war nichts Ernstes. Ganz anders als bei der kleinen Sophia, die noch lange ihrer aller Hilfe benötigen würde. Trotzdem beschloss Simon, sich in nächster Zeit ein wenig mehr um seine beiden Buben zu kümmern, vor allem um Peter, dem seine Schulkameraden offenbar übel mitspielten. Die Reise nach München war dafür sicher eine gute Gelegenheit.

Aber bis dahin musste Simon eine Arbeit beenden, wegen der er heute einmal mehr die Praxis früher geschlossen hatte. Die Gelegenheit war günstig, die Buben und Magdalena weilten unten beim Großvater. Endlich hatte er die ersehnte Ruhe, die er für die letzten Zeilen benötigte.

Simon stellte die sauberen Uringläser zurück ins Regal, dann ging er hinüber in die Wohnstube. Letztes Nachmittagslicht fiel durch die Butzenglasscheiben, und Simon entzündete einen Kienspan, um besser sehen zu können. Im Regal neben dem Herrgottswinkel lag neben einigen medizinischen Büchern eine Mappe, voll mit losen Seiten. Viele davon waren beschmiert, Zeilen durchgestrichen und überschrieben. Auf der ersten Seite prangte in dicker Tinte der lateinische Titel des Werks. Simon nickte zufrieden. Nun, zumindest der stand schon fest. Er klang gar nicht übel, besonders der Schluss gefiel ihm.

De Rebus Sanitariis et Sanitate Adnotationes Auctore Doctore Simon Fronwieser

Seit fast zwei Jahren arbeitete Simon nun schon an seinem Traktat über Sauberkeit und Gesundheit. Seine Beobachtungen hatte er auf etwa fünfzig Seiten zusammengefasst, es fehlte eigentlich nur noch ein packendes Schlusswort.

Das und die Empfehlung eines in ganz Bayern anerkannten Arztes. Denn wer würde sonst schon ein Buch lesen, das von einem gänzlich unbekannten Physicus aus einem bayerischen Provinznest verfasst worden war?

Als sein Schwiegervater Simon gebeten hatte, mit nach München zu kommen, war er zunächst nicht sonderlich begeistert gewesen. Zwar würden sie über Mariä Lichtmess verreisen, in den Tagen, an denen Dienstboten ihren Jahreslohn erhielten und die Arbeit ruhte. Nur deshalb hatte Jakob Kuisl überhaupt den Permiss des Schongauer Stadtschreibers bekommen. Doch Simon konnte sich wirklich Besseres vorstellen, als mit einem Haufen räudiger Scharfrichter in irgendeiner Kaschemme zu sitzen und ihnen beim Biertrinken und Fluchen zuzusehen. Aber dann war ihm ein Gedanke gekommen.

Die Empfehlung eines in ganz Bayern anerkannten Arztes …

Er wusste von so einem Arzt in München. Wenn er diesen von der Richtigkeit seiner Überlegungen überzeugen konnte, stand einer Veröffentlichung des Traktats nichts mehr im Wege. Sein Werk würde gedruckt werden, mit seinem eigenen Namen auf dem Deckblatt! Die Gelehrtenwelt würde sich darum reißen, selbst die hochgelehrten Doctores aus dem fernen Paris oder aus Heidelberg! Ganz zu schweigen von seinen ehemaligen Professoren an der Universität von Ingolstadt, die er einst aus Geldmangel hatte verlassen müssen. Ha, sie alle würden schließlich einsehen …

Ein heftiges Klopfen riss Simon aus seinen Schwärmereien, gerade in dem Moment, als er zur Feder griff.

Zuerst versuchte er, das Geräusch zu ignorieren. Vielleicht zog der Störenfried ja wieder ab. Stirnrunzelnd feilte Simon an einigen gewichtigen Worten, doch das Klopfen wurde lauter und lauter. Schließlich gab er auf. Verärgert legte er die Schreibfeder zur Seite und eilte zur Tür.

»Ja, in Gottes Namen!«, rief er. »Ich komme ja schon!«

Als er die Tür öffnete und sah, wer vor ihm stand, wusste er sofort, dass jede Sekunde zählte.

*

Magdalena rannte, als wäre der Teufel hinter ihr her.

Aus dem Augenwinkel sah sie, dass ihr Vater ihr über die Felder hinunter zum Katzenweiher folgte. Nur die Angst um Barbara hielt sie davon ab, ihn lauthals zu verwünschen. Der Alte hatte wirklich so viel Einfühlungsvermögen wie ein Trumm Fels! Vermutlich hatte er Barbara in wenigen trockenen Worten mitgeteilt, dass sie in München ihren zukünftigen Ehemann kennenlernen würde, ob sie nun wollte oder nicht. Konnte er sich nicht denken, was das für Barbara bedeutete? Zumal ihre Schwester in letzter Zeit ohnehin sehr verschlossen gewesen war. Mehrmals hatte Magdalena bereits versucht, mit ihr zu reden, doch jedes Mal war sie auf eine Mauer des Schweigens gestoßen. Magdalena hatte eine gewisse Ahnung, was dahintersteckte, und es war höchste Zeit, dass sie dieser Ahnung auf den Grund ging.

Wenn es dafür nicht schon zu spät ist, dachte sie.

Über die gefrorenen Felder lief sie weiter nach Osten, dann kam sie durch ein kleines Wäldchen, bis sie etwa in Höhe des alten Schlosses auf einen Teich traf. Er war viel größer als der Weiher in der Nähe des Scharfrichterhauses, und aus dem schneebedeckten Eis ragten einige fahlgelbe Schilfinseln, deren Halme im Wind wisperten. Schon als Kind hatte Magdalena diesen düsteren Ort gehasst. In der Stadt galt der kleine dunkle See als verflucht, keiner hielt sich hier gern auf. Man nannte ihn den Katzenweiher, weil in seinen Fluten oft kleine Kätzchen ersäuft wurden.

Auch viele Frauen hatten hier schon auf gleiche Weise den Tod gefunden.

Magdalena fröstelte, als sie auf die schwarze Eisfläche vor sich blickte. Während man männliche Verbrecher oft hängte, wurden Frauen, insbesondere überführte Kindsmörderinnen, meist ertränkt. Mit einer großen Holzgabel drückte der Henker die armen Sünderinnen, die gefesselt waren und einen eisernen Knebel im Mund hatten, unter Wasser; manchmal wurden sie auch in einen Sack gesteckt. Weil die Frauen jedoch immer wieder an die Oberfläche kamen, konnte ihr Sterben sehr lange dauern.

In Schongau hatte Jakob Kuisl deshalb schon vor einigen Jahren durchgesetzt, dass diese grausame Hinrichtungsart abgeschafft wurde. Dennoch kamen immer wieder junge Frauen an diesen Unglücksort, um sich selbst das Leben zu nehmen. Das letzte Mal war nur wenige Wochen her. Die erst sechzehnjährige Anna Wiesmüller, die Magd vom Hallerbauern, war ungewollt schwanger gewesen, allein ihrer Schwester hatte sie davon erzählt. Aus Verzweiflung war das junge Mädchen ins Wasser gegangen, den Vater hatte man nie ausfindig gemacht.

Keuchend blieb Magdalena stehen und spähte hinüber zum anderen Ufer. Das letzte Licht der Nachmittagssonne fiel auf die schneeverkrustete Eisfläche. Dort drüben saß jemand auf dem kleinen morschen Steg, der seit Urzeiten ins schwarze Wasser hinausführte.

Es war Barbara.

Erleichtert atmete Magdalena auf und bekreuzigte sich. Das, was sie im tiefsten Inneren befürchtet hatte, war nicht eingetreten. Andererseits: Hatte sie wirklich geglaubt, ihre Schwester würde ins Wasser gehen? Und vielleicht hatte Magdalena mit ihrer Ahnung ja gar nicht recht, ihre Schwester war manchmal äußerst schwer zu durchschauen. Nur ihr Zwillingsbruder Georg schien Barbara mühelos zu verstehen. Doch der weilte nun schon fast sechs Jahre in Bamberg bei seinem Onkel.

Auch Jakob Kuisl hatte den Katzenweiher nun erreicht. Er umrundete ihn von der anderen Seite, so dass sie beide fast zum gleichen Zeitpunkt am Steg eintrafen. Doch schon viel früher konnte Magdalena Kuisls donnernde Strafpredigt über den Weiher hinweg hören.

»Kreuzbirnbaumundhollerstaudn, weißt du überhaupt, was für Sorgen wir uns gemacht haben!«, wetterte er mit vom Laufen hochrotem Kopf. »Zefix! Was hat ein junges Ding wie du überhaupt allein am Katzenweiher zu suchen, kannst du mir das mal sagen?«

»Ist es denn jetzt schon verboten, allein aus dem Haus zu gehen?«, gab Barbara bissig zurück. Ihre Augen waren verheult. Trotz der vor Kälte roten Wangen sah sie blass aus, und unter ihrem viel zu dünnen Wollmantel fror sie sichtlich. Einmal mehr stellte Magdalena fest, wie schön ihre jüngere Schwester war, mit ihren rabenschwarzen Locken und den buschigen Augenbrauen. Die beiden Schwestern ähnelten sich sehr, wobei Barbara noch eine Spur wilder und wohl auch verruchter aussah. Die Burschen im Ort nannten sie deshalb oft ein Satansweib.

»Oder hab ich schon wieder was falsch gemacht?«, fuhr Barbara fort, den Kopf zum Vater gewandt. »Die Stube nicht richtig ausgekehrt, den Hühnern die Wintersaat gegeben, die Kuh nicht anständig gemolken? Ist es das, ja? Dann nur immer raus damit!«

»Der Vater macht sich eben Sorgen«, versuchte Magdalena zu besänftigen und legte der Schwester ihren eigenen Mantel um. Sie konnte Barbaras Zorn durchaus verstehen. Es war wirklich nicht leicht, mit dem grummeligen Alten unter einem Dach zu leben, das wusste sie selbst am besten. Allein deshalb war es tatsächlich höchste Zeit, dass Barbara einen Mann fand, bevor noch irgendein Unglück geschah.

»Wie redest du eigentlich mit mir?«, knurrte Kuisl seine jüngere Tochter an. »Aber na warte, mit den Fisimatenten wird schon bald Schluss sein, wenn erst …«

»Ich werde keinen von deinen saublöden Scharfrichtern heiraten!«, fauchte Barbara. »Schlag dir das aus dem Kopf!«

»Was wäre so schlimm dran?« Kuisl zuckte mit den Schultern. »Das sind alles honorige Leute, keine Halsabschneider, Schinder oder Totengräber. Der Nürnberger Henker Widmann verdient so viel, dass er sich ein paar Mietshäuser in der Stadt leisten kann! Und dann läuft da noch ein Haufen schneidiger Henkersgesellen herum.« Er versuchte ein aufmunterndes Augenzwinkern, was jedoch misslang. »Das sind stramme, gutaussehende Burschen. Ha, nicht so dürre Heringe wie mein Herr Schwiegersohn.«

»Jetzt gehst du entschieden zu weit«, mischte sich Magdalena ein. »Simon hat es immerhin zum Arzt gebracht und …«

Sie stockte, als sie das Flackern in Barbaras Augen sah. Warum konnte sie auch den Mund nicht halten! Barbara hatte ihr immer wieder vorgehalten, dass sie als ältere Schwester ein gutes Auskommen hatte und im Glück baden würde. Sie hatte einen Mann, der zum Schongauer Stadtphysicus ernannt worden war, dazu drei Kinder – während Barbara als jüngere Tochter die Stube des Vaters auskehrte und sich von ihm ausschimpfen ließ.

»Es ist wohl am besten, wenn du uns zwei eine Weile allein lässt«, wandte Magdalena sich an ihren Vater. »Du siehst ja, es ist nichts geschehen. Alles Weitere ist Weibersache.«

Jakob Kuisl fuhr sich mit dem Handrücken über den vereisten Bart, schließlich nickte er. »Also gut. Aber glaub nur nicht, sie kommt um die Reise nach München herum. Wir finden einen Mann für die Barbara, und damit basta!«

Barbara wollte etwas erwidern, doch Magdalena drückte ihre Hand. »Ist gut, Vater«, sagte sie. »Und jetzt geh.«

»Es ist das Beste, glaub mir, Barbara«, sagte Kuisl leise, ohne seine jüngere Tochter anzusehen. »Das Beste. Wirst mir später noch dankbar sein.« Mit diesen Worten machte er kehrt und stapfte zurück, auf den Lech zu.

Magdalena wartete eine Weile, dann streichelte sie Barbara durchs Haar. »Vielleicht ist es wirklich keine so schlechte Idee, wenn du mit nach München gehst«, begann sie sanft. »Du kannst dir die Kerle ja mal anschauen. Und wenn dir keiner gefällt, dann hast du immerhin München gesehen. Es soll da jetzt ein echtes Theater geben. Nicht in einer Wirtsstube, sondern in einem eigenen Haus aus Stein! Und man sagt, seit diese italienische Ehefrau unseres Kurfürsten dort residiert, geht die ganze Welt in München ein und aus. Es gibt Musik und Tanz und Gärten und …«

»Du … du verstehst das nicht!«, brach es aus Barbara heraus. »Ich kann nicht!« Weinend brach sie zusammen, ihr ganzer Körper zuckte wie unter Schlägen.

Magdalena nahm den Kopf ihrer Schwester zwischen die Hände und sah ihr entschlossen ins Gesicht. »Barbara, sprich mit mir. Was ist los? Seit Wochen bist du schon so komisch. Nun red doch endlich mit mir!«

Barbaras Weinen ging über in ein hysterisches Gelächter. Sie stieß Magdalena von sich. »Du siehst es nicht, stimmt’s?«, schrie sie. »Bist eine Hebamme, hast selbst drei Kinder zur Welt gebracht. Aber du siehst es nicht! Warum auch? Ich bin ja nur die kleine Schwester, die dem Vater den Dreck wegwischt. Warum, zum Teufel, hab ich’s nur nicht weggemacht wie den Dreck? Warum? Jetzt ist es zu spät!«

In diesem Augenblick wusste Magdalena, dass ihre Ahnung sie nicht getäuscht hatte.

Sie hat recht. Ich hätte es schon viel früher merken müssen!Warum haben wir nicht miteinander geredet?

»Mein Gott!«, hauchte sie. »Du … du bist schwanger …«

Barbara hatte so viel geweint, dass keine Tränen mehr kamen. Doch das Schweigen, das nun folgte, sagte mehr als tausend Worte. Eine lange Zeit herrschte Stille zwischen den beiden Schwestern, nur das Rauschen des Windes in den Weiden am Ufer war zu hören.

»Wer ist der Vater?«, fragte Magdalena schließlich.

Barbara schniefte. »Erinnerst du dich an die Gaukler, die am Winteranfang mit ihren Karren durch Schongau gezogen sind? An den feschen Burschen mit den strohblonden Haaren, der die Bälle so hoch und geschickt werfen konnte, damals auf der Kirchweih?« Sie lachte verzweifelt. »Ich … ich fall doch immer wieder auf die gleichen Hallodris rein!«

»Aber du hättest doch nicht gleich mit ihm …«, begann Magdalena.