9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

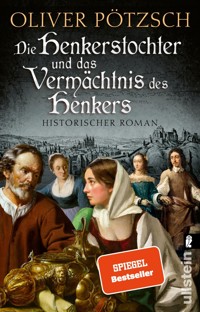

Schongau 1660: Der Pfarrer der Lorenzkirche wurde vergiftet. Mit letzter Kraft konnte er noch ein Zeichen geben, das zu einem uralten Templergrab in der Krypta führt. Dort entdecken der Henker Jakob Kuisl, seine Tochter Magdalena und der Medicus Simon rätselhafte Hinweise auf einen Templerschatz. Der Mörder des Pfarrers ist dem Geheimnis längst auf der Spur, aber auch eine brutale Räuberbande hat davon erfahren. Ein gnadenloser Wettlauf beginnt. Die Henkerstochter und das Erbe der Templer: Ein spannender Pageturner

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Die Henkerstochter und der schwarze Mönch

OLIVER PÖTZSCH, Jahrgang 1970, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist und Filmautor beim Bayerischen Rundfunk. Heute lebt er als Autor mit seiner Familie in München. Seine historischen Romane haben ihn weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gemacht: Die Bände der Henkerstochter-Serie sind internationale Bestseller und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt.

Von dem Autor sind in unserem Hause außerdem erschienen:Die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der schwarze Mönch · Die Henkerstochter und der König der Bettler · Der Hexer und die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der Teufel von Bamberg · Die Henkerstochter und das Spiel des Todes · Die Henkerstochter und der Rat der Zwölf · Die Henkerstochter und der Fluch der Pest · Die Henkerstochter und die Schwarze Madonna

Die Ludwig-Verschwörung · Die Burg der Könige · Der Spielmann · Der Lehrmeister · Das Buch des Totengräbers · Das Mädchen und der Totengräber · Der Totengräber und der Mord in der Krypta

Schongau 1660: Der Pfarrer der Lorenzkirche wurde vergiftet. Mit letzter Kraft konnte er noch ein Zeichen geben, das zu einem uralten Templergrab in der Krypta führt. Dort entdecken der Henker Jakob Kuisl, seine Tochter Magdalena und der Medicus Simon rätselhafte Hinweise auf einen Templerschatz. Der Mörder des Pfarrers ist dem Geheimnis längst auf der Spur, aber auch eine brutale Räuberbande hat davon erfahren. Ein gnadenloser Wettlauf beginnt.

Oliver Pötzsch

Die Henkerstochter und der schwarze Mönch

Teil 2 der Saga

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Mai 2009© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2009Dieses Werk wurde vermittelt von derAutoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München).Umschlaggestaltung: HildenDesign, MünchenTitelabbildung: Frau: © Samson and Delilah, MichelangeloCaravaggio/Hospital de Tavera, Toledo, Spain/The BridgemanArt Library; Buch: © St Jerome, Philippe de Champaigne/Private Collection, Photo © Rafael Valls Gallery, London, UK/The Bridgeman Art LibraryAutorenfoto: © Frank Bauer | www.frankbauer.comE-Book powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-548-92068-9

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Das Buch

Titelseite

Impressum

Karte Pfaffenwinkel

Dramatis Personae

Zitat

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Epilog

Ein paar Worte zum Schluss

Reiseführer durch den Pfaffenwinkel

Leseprobe: Die Henkerstochter und die schwarze Madonna

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Karte Pfaffenwinkel

Widmung

Für meine Großmutter, die Matriarchin und für meine Mutter, die immer nochdie besten Geschichten erzählt

Karte Pfaffenwinkel

Dramatis Personae

Jakob Kuisl, Schongauer ScharfrichterSimon Fronwieser, Sohn des StadtmedicusMagdalena Kuisl, HenkerstochterAnna Maria Kuisl, Frau des ScharfrichtersDie Kuisl-Zwillinge Georg und Barbara

Die Bürger

Bonifaz Fronwieser, Schongauer StadtmedicusBenedikta Koppmeyer, Händlerin aus Landsberg am LechMartha Stechlin, HebammeMagda, Pfarrhaushälterin der Altenstadter LorenzkircheAbraham Gedler, Mesner der Altenstadter LorenzkircheMaria Schreevogl, RatsherrengattinFranz Strasser, Altenstadter WirtBalthasar Hemerle, Altenstadter ZimmermannHans Berchtholdt, Sohn des Schongauer BäckermeistersSebastian Semer, Sohn des Ersten Bürgermeisters

Die Ratsherren

Johann Lechner, GerichtsschreiberKarl Semer, Erster Bürgermeister und Wirt vom Gasthaus »Zum Goldenen Stern«Matthias Holzhofer, Zweiter BürgermeisterJakob Schreevogl, Hafner und RatsherrMichael Berchtholdt, Bäckermeister und Ratsherr

Die Augsburger

Philipp Hartmann, Augsburger ScharfrichterNepomuk Biermann, Inhaber der Augsburger MarienapothekeOswald Hainmiller, Händler aus AugsburgLeonhard Weyer, Händler aus Augsburg

Die Kirche

Andreas Koppmeyer, Pfarrer der Altenstadter LorenzkircheElias Ziegler, Pfarrer der Altenstadter Basilika St. MichaelAugustin Bonenmayr, Abt des Steingadener PrämonstratenserstiftsMichael Piscator, Propst des Rottenbucher AugustinerchorherrenklostersBernhard Gering, Abt des Wessobrunner Benediktinerklosters

Die Mönche

Bruder Jakobus, Bruder Avenarius, Bruder Nathanael

Zitat

»Das Wunderbare bereitet Vergnügen. Ein Beweis dafür ist, dass jedermann übertreibt, wenn er eine Geschichte erzählt, in der Annahme, dem Zuhörer hiermit einen Gefallen zu erweisen.«

Aristoteles: Poetik

Prolog

Altenstadt bei Schongau,in der Nacht zum 18. Januar, Anno Domini 1660

Als Pfarrer Andreas Koppmeyer den letzten Stein in die Öffnung presste und mit Kalk und Mörtel versiegelte, hatte er noch gut vier Stunden zu leben.

Mit seinem breiten Handrücken wischte er sich den Schweiß von der Stirn und lehnte sich an die kühle, feuchte Wand hinter ihm. Dann blickte er nervös die schmale, gewundene Steintreppe nach oben. Hatte sich über ihm nicht etwas bewegt? Erneut war ein Knarren zu hören, so als schliche jemand über die Dielenbretter oben in der Kirche. Aber es konnte auch eine Täuschung gewesen sein. Holz arbeitete, und die Lorenzkirche war alt und windschief. Nicht umsonst waren Handwerker seit ein paar Wochen dabei, sie zu reparieren, damit sie nicht irgendwann während der Messe einstürzte.

Draußen pfiff ein Januarsturm um das verwitterte Gemäuer und rüttelte an den Holzläden. Doch nicht nur wegen der Kälte hier unten in der Krypta fröstelte es den Pfarrer. Er zog seine löchrige Soutane fest um sich, warf einen letzten prüfenden Blick auf die zugemauerte Wand und begab sich wieder nach oben. Seine Schritte hallten auf den ausgetretenen, mit Raureif überzogenen Stufen der Treppe. Das Heulen des Sturms wurde plötzlich lauter, so dass vom leisen Knarren in der Galerie über ihm nichts mehr zu hören war. Er musste sich getäuscht haben. Wer um Himmels willen sollte sich schon um diese Zeit in der Kirche aufhalten? Es war weit nach Mitternacht. Seine Haushälterin Magda schlief seit Stunden im kleinen Pfarrhäuschen nebenan, und auch der alte Mesner würde erst zum Sechsuhrläuten hier auftauchen.

Pfarrer Andreas Koppmeyer stieg die letzten Stufen aus der Krypta empor. Seine breite Gestalt füllte die Öffnung im Kirchenboden ganz aus. Er war über sechs Fuß groß, ein Bär von einem Mann; mit seinem breiten Vollbart und den buschigen, schwarzen Augenbrauen sah er aus wie die Verkörperung eines alttestamentarischen Gottes. Wenn Koppmeyer im schwarzen Gewand vor dem Altar stand und mit brummiger, tiefer Stimme predigte, hatten seine Schäflein schon allein wegen seiner Erscheinung Angst vor dem Fegefeuer.

Der Pfarrer fasste die mehrere Zentner schwere Grabplatte mit beiden Händen und schob sie schnaufend über die Öffnung. Mit einem Knirschen legte sie sich über den Eingang der Krypta und verschloss sie so perfekt, als wäre sie nie geöffnet worden. Zufrieden betrachtete Koppmeyer sein Werk, dann machte er sich auf den Weg hinaus in den Sturm.

Als er die Tür der Kirche öffnen wollte, merkte er, dass der Schnee bereits in hohen Wehen vor dem Portal lag. Ächzend drückte Koppmeyer mit der Schulter gegen die schweren, eichenen Türflügel, bis sich ein Spalt auftat, durch den er gerade eben hindurchpasste. Schneeflocken prasselten wie kleine Dornen gegen sein Gesicht, und er musste die Augen schließen, während er hinüber zum Pfarrhaus stapfte.

Bis zu dem kleinen Gebäude waren es nur dreißig Schritte, doch dem Pfarrer kam es vor wie eine Ewigkeit. Der Wind zerrte an seiner Soutane, so dass sie wie eine zerrupfte Flagge um seinen Körper wehte. Der Schnee war hier draußen fast hüfttief, und selbst Koppmeyer mit seiner massigen Gestalt hatte Mühe voranzukommen. Während er sich so Schritt für Schritt durch den Sturm und die Dunkelheit kämpfte, dachte er an die letzten zwei Wochen zurück. Pfarrer Koppmeyer war ein einfacher Mann Gottes, aber auch er hatte gemerkt, dass sein Fund etwas Außergewöhnliches war. Etwas, an dem sich andere die Finger verbrennen sollten, nicht er. Es war richtig gewesen, den Zugang zu vermauern. Sollten mächtigere, kundigere Menschen entscheiden, ob er jemals wieder geöffnet würde. Vielleicht hätte er den Brief an Benedikta nicht schreiben sollen, aber er hatte seiner jüngeren Schwester schon immer vertraut. Sie war für ein Weibsbild erstaunlich klug und belesen. Schon oft hatte er sie um ihren Rat gefragt. Bestimmt würde sie auch diesmal die richtigen Schlüsse ziehen.

Andreas Koppmeyers Gedanken wurden jäh unterbrochen. Aus den Augenwinkeln glaubte er eine Bewegung zu sehen, irgendwo rechts hinter dem Holzstapel neben dem Pfarrhaus. Er kniff die Augen zusammen und schirmte sie mit der Hand gegen die Schneeflocken ab. Aber er konnte nichts erkennen. Es war zu dunkel, und der Schneefall nahm ohnehin jede Sicht. Der Pfarrer wandte sich achselzuckend ab. Wahrscheinlich nur ein Fuchs, der sich an den Hühnerstall anschleichen wollte, dachte er. Oder ein Vogel, der Schutz vor dem Sturm gesucht hatte.

Endlich erreichte Koppmeyer den Eingang des Pfarrhäuschens. Hier zur Südseite hin waren die Schneewehen nicht ganz so hoch. Er öffnete die Tür, zwängte seine massige Gestalt in die Diele und schob den Riegel vor. Sofort breitete sich angenehme Stille aus. Der Sturm schien weit, weit weg zu sein. In der offenen Feuerstelle in der Diele lag noch etwas Glut und verbreitete wohlige Wärme, weiter vorne führte eine Treppe hoch in das Zimmer der Haushälterin. Der Pfarrer wandte sich nach rechts, um durch die Stube in seine kleine Kammer zu gelangen.

Als er die Tür zur Stube öffnete, empfing ihn ein süßer, fettiger Duft. Andreas Koppmeyer floss das Wasser im Mund zusammen, als er dessen Ursprung ausmachte. Auf dem Tisch in der Mitte der Stube stand eine Tonschüssel, bis obenhin gefüllt mit saftigen Schmalznudeln. Koppmeyer trat näher und berührte sie sacht. Sie waren noch warm.

Der Pfarrer grinste. Die gute Magda hatte mal wieder an alles gedacht. Er hatte ihr gesagt, dass er heute noch länger in der Kirche bleiben werde, um bei den Renovierungsarbeiten selbst mit Hand anzulegen. Wohlweislich hatte er sich einen Laib Brot und einen Krug Wein mitgenommen. Aber die Haushälterin wusste, dass ein Mann wie Koppmeyer davon allein nicht leben konnte. Also hatte sie ihm Schmalznudeln gemacht, und die warteten jetzt hier auf ihren Erlöser!

Andreas Koppmeyer entzündete eine Kerze an der Glut des Herdes und setzte sich an den Tisch. Erfreut bemerkte er, dass die Nudeln dick mit Honig bestrichen waren. Er zog die Schüssel mit seinen beiden Pranken zu sich heran, nahm sich eine der noch warmen Nudeln und biss genüsslich hinein.

Sie schmeckte köstlich.

Still vor sich hinkauend, spürte der Pfarrer, wie die Wärme in seinen Körper zurückkehrte. Schon bald war er fertig und griff zum nächsten Schmalzgebäck. Er zerpflückte die zarte Nudel und schob sich die dampfenden Stücke in immer schnellerer Folge in den Mund. Kurz glaubte er, ein unangenehmes Aroma am Gaumen zu spüren. Aber der Geschmack wurde sofort wieder vom süßen Honig überdeckt.

Nach der sechsten Schmalznudel musste Koppmeyer schließlich aufgeben. Ein letztes Mal linste er in die Schüssel, auf deren Grund gerade noch zwei Nudeln lagen. Er seufzte tief, rieb sich den Bauch, dann begab er sich mehr als gesättigt in die Kammer nebenan, wo er alsbald in tiefen Schlaf sank.

Die Schmerzen kündigten sich kurz vor Hahnenschrei mit einer leichten Übelkeit an. Still verfluchte Koppmeyer sich für seine Gier und schickte ein Stoßgebet zum Himmel, wohl wissend, dass Völlerei eine der sieben Todsünden war. Vermutlich hatte Magda den Inhalt der Schüssel für die nächsten paar Tage gedacht. Aber die Nudeln waren einfach zu köstlich gewesen! Nun bestrafte Gott ihn stante pede mit Brechreiz und Leibgrimmen. Was musste er auch mitten in der Nacht das Fressen anfangen! Geschah ihm nur recht!

Gerade eben wollte er aus dem Bett steigen, um sich in den für solche Fälle bereitgestellten Nachttopf zu erleichtern, als die Bauchschmerzen schlimmer wurden. Blitze zuckten durch seinen Leib, so dass sich Koppmeyer stöhnend am Bettrand festklammern musste. Ächzend richtete er sich auf und humpelte nach nebenan in die Stube, wo auf einem Tischchen ein Krug mit Wasser stand. Er setzte an und trank das kühle Nass in einem Zug, in der Hoffnung, die Schmerzen damit zu lindern.

Auf dem Weg zurück in seine Kammer schoss ein Schmerz von der Kehle bis hinunter zum Magen, wie er ihn noch nie erlebt hatte. Koppmeyer versuchte zu schreien, doch der Schrei blieb ihm im Hals stecken. Seine Zunge war ein fleischiger Korken, der seine Kehle verstopfte. Der Pfarrer sank auf die Knie, heißes Feuer kroch seinen Hals hoch. Er erbrach breiige Klumpen, doch der Schmerz ließ nicht nach. Im Gegenteil, er steigerte sich, bis Koppmeyer nur noch wie ein geprügelter Hund auf allen vieren robben konnte; seine Beine versagten plötzlich ihren Dienst. Flüsternd versuchte er, nach der Haushälterin zu krächzen, doch das Feuer hatte längst seine Kehle verbrannt.

Langsam dämmerte dem Pfarrer, dass dies keine normalen Bauchschmerzen waren und dass Magda nicht einfach nur die Milch hatte schlecht werden lassen. Koppmeyer spürte, dass er sterben würde. Er lag da und krepierte.

Nach Minuten der Angst und Verzweiflung fasste der Pfarrer einen Entschluss. Mit der ihm noch verbliebenen Kraft stemmte er sich gegen die Haustür und drückte sie auf. Wieder wehte ihm der Sturm ins Gesicht, eine Wand aus Kälte und eisigen Dornen. Das Heulen schien Koppmeyer zu verhöhnen.

In der Spur, die er Stunden zuvor gewalzt hatte und die teilweise noch zu erkennen war, schleppte er sich auf allen vieren zurück zur Kirche. Immer wieder musste er anhalten und sich hinlegen, wenn der Schmerz ihn übermannte. Schnee und Eis krochen unter seine Soutane, seine Hände froren zu unförmigen Klumpen. Koppmeyer verlor jegliches Zeitgefühl. Seine Gedanken hatten nur noch ein Ziel: Er musste die Kirche erreichen!

Schließlich stieß sein Kopf gegen eine Wand. Erst mit ein paar Sekunden Verzögerung registrierte er, dass es das Portal der Lorenzkirche war. Mit letzter Kraft zwängte er die gefrorenen Stumpen, die einst seine Hände gewesen waren, in den Schlitz und zog die Tür auf. Drinnen war er nicht einmal mehr in der Lage, auf allen vieren zu kriechen. Die Beine knickten immer wieder unter dem schweren Körper weg. Die letzten Meter robbte er, in seinem Inneren tobte ein unerbittlicher Kampf. Er spürte, wie seine Organe nach und nach versagten.

Als der Pfarrer die Platte über der Krypta erreicht hatte, streichelte er kurz das Relief der Frau unter ihm. Er liebkoste die verwitterte Gestalt wie eine Geliebte, schließlich legte er seine Wange auf ihr Gesicht. Die Lähmung stieg von seinen Beinen langsam nach oben. Bevor sie seine Hände erreichte, kratzte Koppmeyer mit dem schartigen Nagel seines rechten Zeigefingers einen Kreis in die Frostschicht auf der Grabplatte. Dann wich die Spannung aus dem bulligen Körper, er sackte zusammen. Noch einmal versuchte er, den Kopf zu heben, doch irgendetwas hielt ihn fest.

Das Letzte, was Andreas Koppmeyer spürte, war, wie sein Bart, sein rechtes Ohr und seine Gesichtshaut langsam auf dem Stein festfroren. Kälte und Stille breiteten sich in ihm aus.

1

Simon Fronwieser stapfte die Altenstadter Straße entlang durch den Schnee und verfluchte seinen Beruf. Bauern, Knechte, Zimmerleute, ja sogar Huren und Bettler blieben bei einer solch gottverdammten Kälte im Warmen. Nur er, der Schongauer Stadtmedicus, musste unbedingt einen Krankenbesuch machen!

Trotz des dicken Wollmantels über seinem Rock und der ledernen, mit Fell gefütterten Handschuhe fror er zum Gotterbarmen. Schneebrocken und Eisklumpen waren in seinen Kragen und seine Stiefel gekrochen und zerronnen dort zu kaltem Matsch. Als er an sich hinunterblickte, bemerkte er vorne an der linken Stiefelspitze ein neues Loch, durch das sein großer, rotgefrorener Zeh hinauslugte. Simon biss die Zähne zusammen. Dass ihn seine Stiefel gerade jetzt im Winter im Stich lassen mussten! Er hatte sein Erspartes bereits für eine neue Rheingrafenhose ausgegeben. Aber die war einfach nötig gewesen. Lieber sollte ihm ein Zeh abfrieren, als dass er auf die Annehmlichkeiten der neuesten französischen Mode verzichten musste. Es galt, Stil zu wahren, gerade in so einer verschlafenen bayerischen Kleinstadt wie Schongau.

Simon richtete den Blick wieder auf die Straße. Erst vor kurzem hatte es aufgehört zu schneien. Jetzt in den Vormittagsstunden hing eine schneidende Kälte über den brachliegenden Äckern und Wäldern rund um die Stadt. Die Schneekruste auf dem schmalen Trampelpfad in der Mitte der Straße brach bei jedem Schritt ein. Eiszapfen hingen an den Zweigen, die Bäume ächzten unter der Last des Schnees. Hier und dort brachen Äste oder gaben mit lautem Krachen ihre Ladung frei. Simons perfekt ausrasierter Knebelbart und das auf Schulterlänge geschnittene schwarze Haar waren mittlerweile steif gefroren. Der Medicus tastete nach seinen Augenbrauen. Auch sie fühlten sich eisig an. Zum wiederholten Mal fluchte er laut vor sich hin. Es war der verdammt kälteste Tag des Jahres, und er musste im Auftrag seines Vaters nach Altenstadt stapfen! Und das alles nur wegen eines kranken Pfaffen!

Simon konnte sich schon denken, was mit dem fetten Koppmeyer los war. Überfressen hatte er sich, wie so oft! Und nun lag er mit Bauchgrimmen im Bett und verlangte nach Lindenblütentee. Als wenn ihm den nicht auch seine Haushälterin Magda brauen könnte! Aber wahrscheinlich hatte der Herr Pfarrer mal wieder auswärts gevöllert, sich auf eine Liebelei mit einer der Dorfhuren eingelassen, und nun war Magda eingeschnappt, und Simon musste es ausbaden.

Bereits in aller Frühe hatte Abraham Gedler, der Mesner der Altenstadter Lorenzkirche, an die Tür des Fronwieserhauses gehämmert. Merkwürdig blass und einsilbig war er gewesen, hatte nur gesagt, der Pfarrer sei krank und der Herr Doktor solle schleunigst kommen. Dann war er ohne einen weiteren Kommentar wieder zurück nach Altenstadt durch den Schnee gelaufen.

Simon hatte wie üblich um diese Zeit noch im Bett gelegen, den Kopf schwer vom gestrigen Tokajer im Gasthaus »Zum Goldenen Stern«. Doch sein Vater hatte ihn unter wüsten Flüchen herausgezerrt und ohne Frühstück auf den Weg geschickt.

Zum wiederholten Mal brach Simon bis zur Hüfte ein und musste sich mühsam frei kämpfen. Trotz der trockenen Kälte stand ihm der Schweiß im Gesicht. Er grinste grimmig, während er das rechte Bein aus der Wehe zog und dabei fast seinen Stiefel einbüßte. Wenn er nicht aufpasste, mußte er sich demnächst selbst kurieren! Simon schüttelte den Kopf. Es war ein Wahnsinn, bei diesem Wetter nach Altenstadt zu gehen, doch was blieb ihm übrig? Sein Vater, der Stadtmedicus Bonifaz Fronwieser, weilte bei einem steinreichen, gichtkranken Ratsherren, der Bader lag mit Nervenfieber zu Bett; und bevor der alte Fronwieser den Henker nach Altenstadt schickte, würde er sich lieber einen Finger abbeißen. So schickte er eben seinen missratenen Sohn …

Der dürre Mesner erwartete Simon bereits am Eingang der kleinen Kirche, die etwas außerhalb des Dorfs auf einer Anhöhe lag. Gedlers Gesicht war so weiß wie der Schnee um ihn herum. Er hatte Ringe um die Augen und zitterte am ganzen Leib. Kurz fragte Simon sich, ob vielleicht Gedler und nicht der Pfarrer eine Behandlung nötig hatte. Der Mesner machte einen Eindruck, als hätte er mehrere Nächte nicht geschlafen.

»Nun, Gedler«, begann Simon aufmunternd. »Was hat er denn, der Herr Pfarrer? Darmverschlingungen? Verstopfung? Ein Einlauf wird Wunder wirken. Du solltest auch einen versuchen.«

Schnurstracks ging er auf das Pfarrhäuschen zu, doch der Mesner hielt ihn zurück und deutete schweigend auf die Kirche.

»Dort drinnen ist er?«, fragte Simon erstaunt. »Bei dieser Kälte? Er soll froh sein, wenn er sich nicht den Tod holt.«

Er wandte sich zur Kirche, als er hinter sich ein Räuspern hörte. Kurz vor dem Portal drehte Simon sich um.

»Was ist, Gedler?«

»Der Herr Pfarrer, er ist …«

Dem Mesner versagte die Stimme. Er blickte stumm zu Boden.

Von einer plötzlichen Ahnung getrieben, drückte Simon die schweren Flügel auf. Ein eisiger Wind wehte ihm entgegen, noch ein paar Grad kälter als die Luft draußen; irgendwo schlug ein Fenster zu.

Der Medicus sah sich um. Baugerüste ragten an der linken und rechten Innenmauer empor bis hinauf zur morschen Galerie. Eine Balkenkonstruktion oben an der Decke ließ vermuten, dass hier in naher Zukunft eine neue Holzdecke eingezogen werden sollte. Die Fensteröffnungen an der Rückfront waren teilweise aufgemeißelt, so dass ein stetiger eiskalter Zug durch das Kirchenschiff fegte. Simon spürte, wie sein Atem wie feiner Nebel sein Gesicht streifte.

Pfarrer Andreas Koppmeyer befand sich im hinteren Drittel des Kirchenraums, nur wenige Schritte von der Apsis entfernt. Er sah aus wie eine aus Eis gehauene Statue, ein gefällter weißer Riese, niedergestreckt vom Zorn Gottes. Sein ganzer Körper war von einer feinen Eisschicht überzogen. Simon näherte sich ihm vorsichtig und berührte die weißglitzernde Soutane. Sie war hart wie ein Brett. Selbst über die im Todeskampf weit aufgerissenen Augen hatten sich Eiskristalle gelegt, was dem Gesicht des Pfarrers etwas Überirdisches gab.

Entsetzt drehte Simon sich um. Der Mesner stand schuldbewusst im Portal und drehte seinen Hut in der Hand.

»Aber … er ist ja tot!«, rief der Medicus. »Warum hast du das nicht gesagt, als du mich geholt hast?«

»Wir … wir wollten keine Umständ machen, Euer Ehren«, murmelte Gedler. »Wir hab’n gedacht, wenn wir’s in der Stadt erzählen, dann weiß es gleich jedes Kind. Und dann wird getratscht, und vielleicht wird’s dann mit dem Umbau der Kirche nichts …«

»Wir?«, fragte Simon verwirrt.

Im gleichen Moment tauchte neben dem Mesner unter lautem Schluchzen die Pfarrhaushälterin Magda auf. Sie war das glatte Gegenteil von Abraham Gedler, rund wie ein Krautfass, mit dicken, wassergefüllten Beinen. Sie schnäuzte sich in ein großes, weißes Spitzentaschentuch, so dass Simon nur teilweise ihr aufgedunsenes, verheultes Gesicht zu sehen bekam.

»Eine Schand ist das, eine Schand«, jammerte sie. »Dass ein Mensch so gehen muss, noch dazu der Herr Pfarrer. Aber ich hab ihm immer gesagt, dass er nicht so viel fressen soll!«

Der Mesner nickte und knetete weiter seinen Hut. »Er hat sich mit den Schmalznudeln übernommen«, murmelte er. »Nur zwei hat er noch über lassen. Hier beim Beten hat’s ihn dann erwischt.«

»An den Schmalznudeln …« Simon runzelte die Stirn. Seine Befürchtungen waren wenigstens zum Teil eingetreten, mit dem einzigen Unterschied, dass der Pfarrer nicht krank, sondern tot war.

»Aber warum liegt er dann hier und nicht in seinem Bett?«, fragte er mehr zu sich selbst als zu den Umstehenden.

»Wie gesagt, er wollt wohl noch beten, bevor er vor den Schöpfer tritt«, murmelte Gedler.

»Bei dem Wetter?« Simon schüttelte skeptisch den Kopf. »Kann ich das Pfarrhaus einmal sehen?«

Der Mesner zuckte mit den Schultern und wandte sich nach draußen. Gemeinsam mit der immer noch schluchzenden Magd gingen sie hinüber in das benachbarte Gebäude. Magda hatte die Tür offen gelassen, so dass der Schnee nun bis in die Stube hineingeweht war und unter Simons Schritten knirschte. Auf dem Tisch vor der Ofenbank stand eine Schüssel, in der zwei fettig glänzende Schmalznudeln lagen. Sie sahen zum Anbeißen lecker aus. Braun und handtellergroß, mit einer dicken Schicht Honig bestrichen. Trotz der zurückliegenden, nicht eben appetitfördernden Begegnung mit dem Toten lief Simon das Wasser im Mund zusammen. Ihm fiel ein, dass er heute noch nichts gefrühstückt hatte. Einen Moment lang war er versucht zu probieren, dann besann er sich eines Besseren. Dies war eine Totenschau und kein Leichenschmaus.

Vom Bett des Pfarrers aus rekapitulierte der Schongauer Medicus dessen letzten Gang.

»Er muss aufgestanden und in die Küche hinübergegangen sein, um einen Schluck Wasser zu trinken. Hier ist er dann zusammengebrochen.« Er deutete auf die Scherben des Krugs und die breiigen Spuren von Erbrochenem. In dem engen Raum roch es bitter nach Magensäure und geronnener Milch.

»Aber warum, in Gottes Namen, ist er dann hinaus in die Kirche?«, murmelte er. Einer plötzlichen Eingebung folgend, wandte er sich an den Mesner.

»Was hat Pfarrer Koppmeyer eigentlich am gestrigen Abend gemacht?«

»Er … er war in der Kirche. Bis spät in die Nacht«, sagte Gedler.

Die Haushälterin nickte. »Er hat sich sogar einen Krug Wein und einen Laib Brot mitgenommen. Meinte, es würd länger dauern. Als ich ins Bett bin, war er noch drüben. Kurz vor Mitternacht bin ich noch einmal aufgewacht. Da hab ich drüben noch Licht gesehen.«

»Kurz vor Mitternacht?«, warf Simon ein. »Was hat ein Pfarrer um diese Zeit in einer eiskalten Kirche zu suchen?«

»Er… er meinte, er müsste den Umbau des Chorgewölbes in Augenschein nehmen«, sagte der Mesner. »Überhaupt war er in den letzten zwei Wochen ein bisserl komisch, der Herr Pfarrer. Ständig war er drüben in der Kirche, und das bei der Kältn!«

»Nichts hat er andere machen lassen, die gute Seel«, unterbrach ihn Magda. »Ein Bär von einem Mann. Mit Hammer und Meißel konnte er umgehen wie kein Zweiter.«

Simon überlegte. Die gestrige Nacht war die kälteste seit langem gewesen. Nicht umsonst hatten die Handwerker jetzt im Januar ihre Arbeiten an der Kirche eingestellt. Wenn jemand in einer solchen Nacht Hammer und Meißel in die Hand nahm, dann musste er dafür einen verdammt guten Grund haben.

Ohne den Mesner und die Haushälterin weiter zu beachten, eilte er wieder hinüber in die Kirche. Drinnen lag der Pfarrer noch da, wie er ihn verlassen hatte. Erst jetzt bemerkte Simon, dass die Leiche sich direkt über einer Grabplatte befand. Darauf war das Relief einer Frau abgebildet, die dem Bildnis Marias glich. Angeordnet wie der Bogen eines Heiligenscheins, umkränzten die Wörter einer Inschrift ihren Kopf.

Sic transit gloria mundi.

»So vergeht der Ruhm der Welt …«, murmelte Simon. »Wohl wahr.« Er hatte diese Inschrift schon oft gelesen. Auf vielen Grabsteinen war sie zu finden, und bereits im alten Rom war es Sitte gewesen, dass ein Sklave die Worte dem siegreichen Feldherrn auf seinem Triumphzug durch die Stadt zuraunte. Nichts Irdisches ist ewig …

Beinahe sah es so aus, als hätte der Pfarrer in einer letzten Geste mit seiner rechten Hand auf die Inschrift gewiesen. Simon seufzte. Sollte Andreas Koppmeyer hier wirklich nur den Gelüsten des Fleisches erlegen sein? Oder war dieser Fingerzeig eine letzte Mahnung an die noch Lebenden?

Ein Geräusch ließ ihn hochschrecken. Es war Magda, die sich von hinten genähert hatte. Mit weit offenem Mund starrte sie auf den gefrorenen Leichnam, dann sah sie Simon an. Sie schien etwas sagen zu wollen, doch die Worte blieben ihr im Halse stecken.

»Was ist?«, fragte Simon ungeduldig.

»Die … die zwei übriggebliebenen Schmalznudeln …«, begann die Haushälterin.

»Was soll damit sein?«

»Sie … sind mit Honig bestrichen.«

Simon zuckte die Schultern, stand auf und wischte sich den Schnee von den Händen. Er war im Begriff zu gehen, hier gab es für ihn nichts mehr zu tun.

»Na und? Im ›Stern‹ machen sie sie auch mit Honig. Hervorragend übrigens. Hast du das Rezept von dort?«

»Aber … ich habe keinen Honig draufgetan.«

Simon hatte kurz das Gefühl, es ziehe ihm den Boden unter den Füßen weg. Er meinte, sich verhört zu haben.

»Du … du hast keinen Honig drauf?«

Die Haushälterin schüttelte den Kopf.

»Unser Honigtopf war leer. Ich wollte nächste Woche auf dem Markt einen neuen kaufen. Deshalb habe ich die Schmalznudeln diesmal ohne Honig gemacht. Weiß der Kuckuck, wer den da draufgestrichen hat. Ich jedenfalls nicht.«

Simon blickte auf den erstarrten Pfarrer und sah sich dann vorsichtig in der Kirche um. Ein kalter Windzug erfasste sein Haar. Plötzlich fühlte er sich beobachtet. Mit Magda im Schlepptau rannte er aus der Kirche. Der Wind zerrte an seinem Mantel, als wollte er ihn festhalten.

Endlich draußen angekommen, fasste er die kalkweiße Haushälterin an den Schultern und sah ihr fest in die Augen.

»Hör mir zu. Schick den Gedler noch mal nach Schongau«, sagte er leise. »Er soll den Henker holen.«

»Den Henker?«, krächzte Magda. Ihr Gesicht wurde noch eine Spur weißer. »Aber warum?«

»Glaub mir«, flüsterte Simon. »Wenn uns jetzt noch einer helfen kann, dann er. Und jetzt frag nicht lang, lauf!«

Er gab der Haushälterin einen Klaps auf ihr breites Gesäß. Dann drückte er die schweren Türflügel zu; mit lautem Quietschen schlossen sie sich. Geschwind drehte der Medicus den bronzenen Schlüssel im Schlüsselloch herum und steckte ihn in seine Tasche. Erst jetzt fühlte er sich ein wenig sicherer.

Dort in der Kirche war der Teufel, und nur der Henker konnte ihn wieder austreiben.

Kurze Zeit später saß Simon in der zugigen Stube des Pfarrhäuschens, kaute an einem Kanten Brot und schlürfte missmutig den von Magda eigens gebrauten Lindenblütentee. Eigentlich hatte der Medicus die getrockneten Blüten für den Pfarrer mitgebracht, aber der brauchte sie ja nun nicht mehr. Der braungrüne Sud roch nach Krankheit und Kater.

Simon seufzte, während er an der heißen Brühe nippte. Er war allein. Der Mesner war unterwegs nach Schongau, um den Henker zu holen, und Magda war ins Dorf gelaufen, um die schauerliche Neuigkeit zu verbreiten. Einen zu Tode gefressenen Pfaffen hätte sie noch für sich behalten können, einen vergifteten sicher nicht. Wahrscheinlich zerriss sich das Volk bereits jetzt das Maul über mögliche Giftmischerinnen und Satansmessen. Der Medicus schüttelte den Kopf. Wie gerne hätte er jetzt statt des Tees einen Becher mit starkem Kaffee getrunken, doch die braunen, harten Bohnen lagerten bei ihm zu Hause, sicher verwahrt in einem Lederbeutelchen in einer Truhe. Von seinem letzten Kauf auf der Augsburger Dult war nicht mehr viel da. Er musste sparsam damit umgehen, denn Kaffee war ein exotisches, teures Produkt. Nur selten brachten es Händler aus Konstantinopel oder noch weiter her von ihren Reisen mit. Simon liebte das bittere Aroma, das es ihm ermöglichte, klar zu denken. Mit Kaffee löste er auch die kniffligsten Probleme. Gerade jetzt hätte er eine Portion dringend nötig gehabt.

Simons Grübeln wurde jäh unterbrochen, als er draußen vor dem Fenster ein Geräusch hörte. Ein leises Klacken und Quietschen wie von einem verrosteten, sich langsam öffnenden Gatter. Vorsichtig schlich er zur Tür, drückte sie einen Spalt weit auf und blickte nach draußen. Nichts war zu sehen. Er wollte schon wieder hineingehen, als sein Blick noch einmal nach unten fiel. Entsetzt bemerkte er die frischen Spuren im Schnee, die hin zur Kirche führten. Sein Blick folgte den Spuren bis hin zum Portal.

Die breite Holztür stand einen Spalt offen.

Simon fluchte. Er fasste in seine Rocktasche und spürte dort den kalten Stahl des Kirchenschlüssels. Wie um alles in der Welt …?

Nervös sah der Medicus sich in der Stube nach einer geeigneten Waffe um. Seine Augen wanderten über den Herd und blieben an einem großen Fleischermesser hängen. Er griff nach dem Messer, es fühlte sich kalt und schwer an. Dann begab er sich nach draußen.

Die Spuren waren eindeutig die eines großen Mannes, und sie führten von der Allee direkt in die Kirche. Simon tastete sich leise durch den Schnee, das Messer wie einen Säbel vor sich haltend, bis er das Portal erreicht hatte. Von hier draußen war im Dunkel der Kirche nichts zu erkennen. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen und betrat das Innere.

Weiter hinten lag immer noch der tote Pfarrer. Ein blutender Jesus am Kreuz glotzte Simon von jenseits der Apsis aus vorwurfsvoll an, an den Seiten standen in Nischen kleine Holzfiguren von Märtyrern, verdreht in ihrem Todeskampf. Es waren Figuren von gemarterten, erschlagenen und durchbohrten Kreaturen, wie der heilige Sebastian links von Simon, den sechs Armbrustbolzen durchlöchert hatten.

Auf den Baugerüsten, die bis zur Galerie hinaufragten, glitzerte der Raureif. Simon machte einen weiteren Schritt nach vorne, als er hörte, wie jemand laut ausspuckte. Mit dem Messer in der Hand drehte der Medicus sich hektisch suchend um und musterte die Schatten, die die Märtyrer an die Wand warfen.

»Schmeiß das Messer weg, bevor du dir weh tust, Quacksalber«, knurrte es von irgendwoher. »Und hör auf, wie ein Dieb durch die Kirche zu schleichen. Wärst nicht der erste Opferstockräuber, den ich aufhäng.«

Die Stimme schien von oben aus der Galerie zu kommen. Als Simon hochblickte, sah er hinter der morschen Balustrade eine große, vermummte Gestalt stehen. Der Mantelkragen war nach oben geklappt, ein Schlapphut hing ihr tief ins Gesicht, so dass nur das Ende einer gewaltigen Hakennase zu sehen war. Kleine Rauchwölkchen stiegen auf, als die Gestalt an einer langstieligen Tonpfeife zog. Zwischen Hut und einem zerzausten schwarzen Bart leuchteten zwei wache Augen, die spöttisch auf Simon hinunterblickten.

»Mein Gott, Kuisl!«, rief Simon erleichtert. »Ihr habt mir einen Schrecken eingejagt!«

»Wennst das nächste Mal durch einen Raum schleichst, dann schau gefälligst nach oben«, schimpfte der Henker, während er sich an einer Gerüststange hinunterschwang. »Sonst springt dir dein Mörder ins Kreuz, und aus ist’s mit dem gelehrten Doktorenleben.«

Unten angekommen, klopfte Jakob Kuisl sich den Mörtelstaub vom löchrigen Mantel und schnaubte verächtlich durch die Nase. Mit dem Pfeifenstiel deutete er auf die Leiche des Pfarrers.

»Ein fetter Pfaffe, der sich tot gefressen hat … Und darum schickst du nach mir? Als Henker und Abdecker bin ich zwar für die toten Viecher zuständig, aber die toten Pfaffen, die gehen mich nichts an.«

»Ich glaube, er ist vergiftet worden«, sagte Simon leise.

Der Henker pfiff durch die Zähne. »Vergiftet? Und jetzt glaubst du, ich kann dir sagen, was für ein Gift es war?«

Simon nickte. Der Schongauer Scharfrichter galt in weiten Kreisen als Meister seines Faches, nicht nur am Schwert, sondern auch in der Lehre der Heilkräuter und Giftpflanzen. Ob es nun ein Sud aus Mutterkorn und Gartenraute bei unwillkommenen Schwangerschaften war, ein paar gedrehte Pillen gegen Verstopfung oder ein Schlaftrunk aus Mohn und Baldrian – viele einfache Leute gingen bei einer Krankheit lieber zum Henker als zum Medicus. Es war billiger, und man kam nicht kränker raus, als man hineingegangen war. Schon oft hatte Simon den Scharfrichter bei Arzneien und rätselhaften Krankheiten um Rat gefragt, sehr zum Leidwesen seines Vaters.

»Könnt Ihr ihn Euch nicht ein wenig näher ansehen?«, bat Simon und deutete auf den steifgefrorenen Pfarrer. »Vielleicht finden wir einen Hinweis auf den Mörder.«

Jakob Kuisl zuckte mit den Schultern. »Wüsst nicht, was das bringen sollte. Aber meinethalben, weil ich schon mal da bin …« Er zog tief den Rauch aus seiner Pfeife ein. Neugierig musterten seine Augen die Leiche auf dem Kirchenboden. Dann beugte er sich hinunter und untersuchte den toten Pfarrer oberflächlich. »Kein Blut, keine Würgemale, keine Spuren von Kampf«, murmelte er und strich über die Kleidung Koppmeyers, an der sich gefrorene Reste von Erbrochenem fanden. »Warum glaubst du denn, dass er vergiftet worden ist?«

Simon räusperte sich. »Schmalznudeln …«, begann er.

»Die Schmalznudeln?« Die buschigen Augenbrauen des Henkers zogen sich fragend nach oben.

Der Medicus zuckte mit den Schultern. Dann erzählte er Jakob Kuisl in aller Kürze, was ihm der Mesner und die Haushälterin berichtet hatten.

»Es ist wohl besser, wenn Ihr mir zunächst ins Pfarrhaus folgt«, endete er schließlich und ging auf den Eingang zu. »Vielleicht habe ich etwas übersehen.«

Als sie das Portal passierten, sah Simon Jakob Kuisl fragend von der Seite an.

»Wie seid Ihr überhaupt hineingekommen in die Kirche? Ich meine, ich hab doch den Schlüssel …«

Der Henker hielt ihm grinsend einen verbogenen Zimmermannsnagel entgegen. »Diese Kirchentüren sind wie Vorhänge. Kein Wunder, dass so viele Opferstockräuber in der Gegend herumlaufen. Die Schwarzkittel könnten ihre Kirchen auch gleich ganz auflassen.«

Drüben angekommen, führte Simon den Henker in die Stube und deutete auf die zwei glasierten Schmalznudeln und das Erbrochene am Boden.

»Es müssen ungefähr ein halbes Dutzend dieser Nudeln gewesen sein«, sagte der Medicus. »Alle mit Honig bestrichen. Die Magd meint allerdings, sie hätte keinen draufgetan.«

Jakob Kuisl nahm vorsichtig ein Stück Backwerk in seine gewaltigen Pranken und roch daran. Dabei schloss er die Augen, während die mächtigen Nüstern sich wie bei einem Pferd blähten. Es sah aus, als wollte er die Nudel mit der Nase einsaugen. Schließlich legte er sie weg, kniete nieder und schnüffelte an dem Haufen Erbrochenem. Simon spürte, wie ihm allmählich übel wurde. In der Kammer lag ein Geruch von Rauch, ätzender Säure und Verwesung. Und etwas anderem, das der Medicus nicht genau einordnen konnte.

»Was … was macht Ihr da?«, fragte Simon.

Der Henker richtete sich auf.

»Auf die kann ich mich immer noch verlassen«, sagte er und tippte auf seine rotgeäderte Hakennase. »Jede noch so kleine Krankheit riech ich dir aus einem verschissenen Nachttopf heraus. Und diese Lache hier stinkt nach Tod. Die Nudel genauso.«

Er nahm das Teigstück noch einmal in die Hand und fing an, es zu zerpflücken. »Das Gift ist im Honig«, murmelte er nach einiger Zeit. »Er riecht nach …« Er hob ein Stück der Nudel an seine Nase, schließlich grinste er. »Mäuseharn. Wie ich’s mir gedacht hab.«

»Mäuseharn?«, fragte Simon irritiert.

Jakob Kuisl nickte. »Schierling riecht so. Eine der stärksten Giftpflanzen hier im Pfaffenwinkel. Die Starre kriecht ganz langsam von deinen Füßen hoch bis hinauf ins Herz. Kannst dir selbst beim Sterben zusehen.«

Simon schüttelte entsetzt den Kopf.

»Welcher Satan denkt sich so etwas aus? Das kann doch keiner aus dem Dorf gewesen sein, oder? Irgendein eifersüchtiger Handwerksgeselle hätte den Koppmeyer doch einfach mit einem Knüppel von hinten totgeschlagen. Aber so etwas!«

Gedankenverloren saugte der Henker an seiner kalten Pfeife. Dann verließ er abrupt die warme Stube und ging vor die Tür.

»Wo wollt Ihr hin?«, rief ihm Simon hinterher.

»Ich schau mir den toten Pfaffen mal genauer an«, brummte Jakob Kuisl von draußen. »Irgendwas stimmt hier nicht.«

Simon musste unwillkürlich grinsen. Der Henker hatte Blut geleckt. Wenn sein Verstand erst mal geweckt war, lief er so präzise wie eine Nürnberger Taschenuhr.

Zurück in der Kirche, beugte sich Jakob Kuisl über die Leiche und musterte sie eingehend. Ohne den toten Körper zu berühren, ging er um ihn herum, als studiere er genau dessen Position. Andreas Koppmeyer ruhte noch immer wie heute früh auf der Grabplatte, die das verblichene Antlitz einer Gottesmutter mit Heiligenschein zeigte. Das Haar des Pfarrers war weiß von Eiskristallen; er lag verkrümmt auf der Seite, so dass nur sein Profil zu sehen war. Die Gesichtshaut hatte mittlerweile die Farbe eines gefrorenen Karpfens. Der linke Arm war am Körper angewinkelt, die rechte Hand schien auf die Inschrift oberhalb der Madonna zu deuten.

»Sic transit gloria mundi«, murmelte der Henker. »So vergeht der Ruhm der Welt …«

»Er hat den Spruch sogar umrahmt. Seht selbst!«, sagte Simon und deutete auf einen zittrigen Kringel um die Inschrift. Die Linie war fahrig, so als hätte Koppmeyer sie mit letzter Kraft ins Eis gemalt.

»Er war sich wohl im Klaren darüber, dass es mit ihm zu Ende ging«, sinnierte der Medicus. »Der alte Koppmeyer hatte immer schon einen Sinn für Humor, das muss man ihm lassen.«

Der Henker beugte sich hinunter und strich über das steinerne Relief Marias, über deren Haupt ein strahlenförmiger Heiligenschein thronte.

»Eins wundert mich«, murmelte er. »Das hier ist doch eine Grabplatte, nicht wahr?«

Simon nickte. »Die ganze Lorenzkirche ist voll davon. Warum fragt Ihr?«

»Schau selbst, du Rindvieh.« Der Henker zeigte mit einer weiten Handbewegung auf das Kircheninnere. »Auf den anderen Platten sind immer die Verstorbenen zu sehen. Ratsherren, Richter, reiche Weibersleut. Aber das hier ist ohne Zweifel die Jungfrau Maria. Kein Weib ist so vermessen, sich mit Heiligenschein meißeln zu lassen.«

»Vielleicht eine Stiftung für die Kirche?«, dachte Simon laut nach.

»Sic transit …«, murmelte der Henker noch einmal.

»So vergeht der Ruhm der Welt«, unterbrach ihn Simon ungeduldig. »Ich weiß, aber was hat das mit dem Mord zu tun?«

»Vielleicht nichts mit dem Mord, aber mit einem Versteck«, sagte Kuisl plötzlich.

»Versteck?«

»Hast du mir nicht erzählt, der Pfarrer hätt die ganze letzte Nacht in der Kirche gearbeitet?«

»Ja, aber …«

»Schau dir den Kringel mal genauer an«, murmelte der Henker. »Was fällt dir auf?«

Simon beugte sich hinunter und nahm den Kreis näher in Augenschein. Die Erkenntnis traf ihn wie ein Schlag.

»Der Kreis geht gar nicht um die ganze Inschrift«, keuchte er. »Sondern nur um die ersten zwei Worte …«

»Sic transit«, sagte Jakob Kuisl und grinste. »Der gelehrte Herr Doktor weiß sicher auch, was das bedeutet.«

»So geht es hinüber …«, murmelte Simon abwesend. Erst dann verstand er.

»Durch … die Grabplatte?«, flüsterte er ungläubig.

»Die müssen wir natürlich vorher wegschieben.« Der Henker war bereits dabei, den monströsen Leichnam Andreas Koppmeyers zur Seite zu ziehen. Er packte ihn an der Soutane und schleppte ihn die paar Meter hinter den Altar. »Hier hat er erst mal seine Ruh«, sagte er. »Muss ja nicht sein, dass sich ein altes Weiberl beim Rosenkranzbeten zu Tode erschreckt.« Er spuckte in die Hände. »Und jetzt frisch an die Arbeit.«

»Aber die Grabplatte … sie wiegt bestimmt einige Zentner«, warf der Medicus ein.

»Na und?« Jakob Kuisl hatte die Platte bereits mit dem Zimmermannsnagel aus der Versenkung gehebelt. Nun packte er sie mit beiden Händen und hob sie langsam, Zentimeter für Zentimeter, hoch. Fingerdicke Muskelstränge traten seitlich an seinem Hals hervor.

»Wenn ein fetter Pfaffe sie heben kann, dann kann das ja nicht so schwer sein, oder?«, keuchte er.

Mit einem knirschenden Krachen landete die massive Steinplatte direkt neben Simons Füßen.

Magdalena Kuisl kniete im blutigen Stroh und presste ihre Hände auf den geschwollenen, geschundenen Bauch der Hainmillerin. Das Schreien der Bäuerin direkt neben ihrem Ohr ließ sie zusammenzucken. Die Kindsmutter schrie jetzt schon seit Stunden, Magdalena kam es vor, als wären es bereits Tage. Gestern Abend war die Henkerstochter gemeinsam mit der Hebamme Martha Stechlin ins Haus der Hainmillers gekommen. Zunächst schien alles auf eine normale Geburt hinzudeuten. Die Tanten, Nichten, Basen und Nachbarinnen hatten schon frisches Stroh und Binsen ausgebreitet, heißes Wasser aufgesetzt und Leinentücher bereitgestellt; es roch aromatisch nach geräuchertem Beifuß. Josefa Hainmiller lag da mit hochrotem Kopf und presste in ruhigen, regelmäßigen Stößen. Es war die sechste Geburt der Großbäuerin, und bis jetzt hatte sie alle unbeschadet überstanden.

Doch dann verlor Josefa immer mehr Blut. Das zunächst von der geplatzten Fruchtblase zartrosa gefärbte Bettlaken hatte schon bald die Farbe einer Schlachtbank angenommen. Aber das Kind wollte und wollte einfach nicht kommen. Josefa Hainmillers anfängliches Wimmern ging zunächst in Schluchzen und dann in lautes Schreien über, so dass ihr Mann immer wieder entsetzt an die Tür klopfte und laut zur heiligen Margareta betete. Hereinzukommen wagte er nicht, dies hier war Frauensache; doch sollte seine Frau oder das Kind die Geburt nicht überleben, wusste er bereits jetzt, wer daran schuld war: die gottverfluchte Hebamme.

Martha Stechlin tastete im Inneren der Kindsmutter nach dem quer liegenden Kinderleib. Ihre Hände steckten bis zum Ellenbogen im Bauch der Hainmillerin, deren Kleid bis über die Schenkel hochgerutscht war, trotzdem bekam die Stechlin das Kind nicht richtig zu fassen. Das Gesicht der älteren Hebamme war mit Blut besprenkelt, Schweiß lief ihr in Strömen über das Gesicht; immer wieder zwinkerte sie, wenn die Tropfen ihr in die Augen liefen.

Besorgt blickte Magdalena hinüber zu den Tanten und Basen. Sie tuschelten, kneteten murmelnd ihre Rosenkränze und deuteten immer wieder auf die Hebamme. Erst letztes Jahr war Martha Stechlin des Kindsmords und der Hexerei verdächtigt worden. Nur das schnelle Eingreifen von Magdalenas Vater und dem jungen Medicus hatte sie vor dem Feuer bewahrt. Trotzdem wurde die Hebamme in der Stadt schief angesehen. Der Verdacht blieb an ihr hängen wie Kindspech. Man holte sie zwar nach wie vor zu den Geburten oder bat um ein fiebersenkendes Kräutlein, aber hinter ihrem Rücken schlugen die braven Bürger ein Kreuz und machten das Schutzzeichen gegen bösen Zauber.

Genauso wie sie es bei mir tun, dachte Magdalena und wischte sich die verfilzten schwarzen Haare aus dem Gesicht. Ihre sonst so fröhlichen Augen blickten müde und verkniffen, in den buschigen, dichten Brauen sammelte sich der Schweiß. Sie seufzte, während sie weiter in rhythmischen Stößen auf den Leib der Kindsmutter drückte.

Magdalena war dankbar gewesen, als die Stechlin sie vor einem halben Jahr gefragt hatte, ob sie nicht bei ihr in die Lehre gehen wolle. Als Henkerstochter hatte sie keine große Wahl. Die Henkerei war ein ehrloser Beruf, die Leute mieden sie und ihre Familie. Als Ehemann kam eigentlich nur ein anderer Henker in Betracht, und weil sie das nicht wollte, musste sie eben selber für ihren Unterhalt aufkommen. Mit ihren einundzwanzig Jahren konnte sie ihren Eltern nicht mehr länger auf der Tasche liegen.

Der Beruf der Hebamme war im Grunde genau das Richtige für sie. Schließlich hatte Magdalena von ihrem Vater alles Wissenswerte über Kräuter gelernt. Sie wusste, dass Beifuß bei inneren Blutungen half und Petersilie dafür sorgte, dass unerwünschte Kinderlein erst gar nicht auf die Welt kamen. Sie konnte eine Salbe aus Gänsefett, Melisse und Hammelknochen zubereiten, und sie wusste, wie man mit dem Mörser Hanfsamen zerstieß, um ein junges Mädchen fruchtbar zu machen. Als sie jetzt allerdings das viele Blut, die flüsternden Tanten und die schreiende Hainmillerin betrachtete, war sie sich plötzlich doch nicht mehr so sicher, ob sie wirklich Hebamme werden wollte. Während sie weiter presste und drückte, schweiften ihre Gedanken ab. In einer anderen Welt sah sie sich mit Simon gemeinsam vor dem Altar stehen, den Blütenkranz im Haar, ein Ja auf den Lippen; sie würden Kinder haben, und er würde als respektierter Medicus der Stadt für ein bescheidenes Auskommen sorgen. Sie könnten …

»Träum nicht, Mädchen! Wir brauchen neues Wasser!« Martha Stechlin wandte Magdalena ihr blutbesprenkeltes Gesicht zu. Sie versuchte, ihre Stimme ruhig klingen zu lassen, doch ihre Augen verrieten etwas anderes. Magdalena glaubte, im verknitterten Gesicht der Vierzigjährigen ein paar neue Falten entdeckt zu haben. Ihre Haare waren im letzten Jahr fast vollständig grau geworden.

»Und Moos zum Blutstillen!«, rief die Hebamme dem Henkersmädchen hinterher. »Sie hat schon zu viel verloren.«

Magdalena schreckte aus ihren Gedanken hoch und nickte. Als sie zum Flur ging, glitt ihr Blick durch die überheizte, finstere Stube. Die Fenster waren verriegelt und die Ritzen mit Stroh und Lehm zugekittet. Auf den Bänken rund um den Ofen und am Tisch saßen Frauen aus der Nachbarschaft und blickten besorgt und skeptisch auf die sich abmühende Hebamme und ihre junge Helferin.

»Ave Maria, der Herr ist mit dir …« Einige der alten Weiber fingen an, laut ihren Rosenkranz zu beten. Offenbar gingen sie davon aus, dass Josefa Hainmiller bald zum lieben Herrgott ging.

Magdalena eilte in den Flur, nahm aus der Hebammentasche ein Büschel Moos und füllte am kupfernen Ofenbecken die Wasserschüssel. Als sie wieder in die Stube trat, glitt sie auf dem vom Blut rutschigen Stroh aus und schlug der Länge nach hin. Das Wasser spritzte über die Röcke der alten Weiber.

»Himmelherrgott, kannst du nicht aufpassen!« Eine der Nachbarinnen sah sie zornentbrannt an. »Überhaupt, was hast du junges Ding hier zu schaffen? Verfluchte Henkersdirn!«

Eine zweite Nachbarin mischte sich ein. »Es ist schon wahr, was man sagt. Unglück bringt’s, wenn man den Henker im Haus hat.«

»Sie geht bei mir in die Lehr«, keuchte Martha Stechlin, während sie weiter im Leib der schreienden Hainmillerin wühlte. »Und jetzt lasst sie in Ruh und bringt mir lieber frisches Linnen.«

Magdalena biss die Zähne zusammen und holte von draußen neues Wasser. Tränen der Wut liefen ihr übers Gesicht. Als sie zurückkam, hatten sich die Weiber noch nicht beruhigt. Ungeachtet der Schmerzensschreie fingen sie wieder an zu tuscheln und deuteten auf sie.

»Was soll diese ständige Wascherei?«, meldete sich eine der älteren Tanten. Ihr Gesicht war schwarz von Ruß, drei letzte gelbe Zähne steckten noch in ihrem Mund. »Wasser hat noch nie genutzt bei einer schweren Geburt! Johanniskraut und wilder Majoran, damit muss man den Teufel ausräuchern. Weihwasser vielleicht, aber doch nicht einfaches Brunnenwasser, lächerlich!«

Magdalena platzte der Kragen. »Ihr blöden Weiber!«, schrie sie und knallte die Schüssel auf den Tisch. »Was wisst’s ihr schon von der Heilkunst! Dreck und dummes Daherreden, das ist es, was die Leute krank macht!« Sie hatte plötzlich das Gefühl, als würde sie ersticken. Der beißende Geruch von Beifuß, Knoblauch und Rauch stieg ihr schon viel zu lange in die Nase. Mit schnellen Schritten eilte sie zum Fenster und riss die verschlossenen Läden auf. Licht flutete in die Stube, während der Rauch nach draußen zog.

Die Nachbarinnen und Familienangehörigen hielten den Atem an. Es galt als ehernes Gesetz, dass bei Geburten nicht die Fenster geöffnet werden durften. Frische Luft und Kälte galten als der sichere Tod eines jeden Neugeborenen. Eine Zeitlang war nur das Schreien der Hainmillerin zu hören, das jetzt bis auf die Straße hinaus tönte.

»Ich glaube, du gehst jetzt besser«, flüsterte Martha Stechlin und sah sich vorsichtig um. »Du kannst hier ohnehin nicht mehr helfen.«

»Aber …«, begann Magdalena.

»Geh«, unterbrach sie die Hebamme. »Es ist für uns alle das Beste.«

Unter den strafenden Blicken der Frauen stapfte Magdalena nach draußen. Als sie die Tür schloss, hörte sie hinter sich Tuscheln und das Schlagen von Fensterläden. Sie schluckte und versuchte mühsam, die Tränen zurückzuhalten. Warum war sie nur immer so starrsinnig! Eine Eigenschaft, die sie von ihrem Vater geerbt und schon öfter in Schwierigkeiten gebracht hatte. Gut möglich, dass der Besuch bei den Hainmillers ihr letzter Krankenbesuch als Hebamme gewesen war. Ihr Verhalten würde sich im Ort schnell herumsprechen. Und bei der Stechlin brauchte sie sich so schnell auch nicht wieder blicken lassen.

Sie seufzte. Müde hob sie ihren Lederbeutel mit Schere, löchrigen Leintüchern und ein paar Salben über die Schulter und machte sich auf den Weg zurück nach Schongau. Vielleicht würde sie ja wenigstens Simon heute noch sehen können. Als Magdalena an den jungen Medicus dachte, spürte sie ein warmes, verlangendes Gefühl in sich hochsteigen. Die Wut verrauchte und machte einem angenehmen Kribbeln im Bauch Platz. Es war schon viel zu lange her, seit sie das letzte Mal ein paar Stunden gemeinsam verbracht hatten. An Dreikönig war es gewesen; die Sternsinger waren von Haus zu Haus gezogen und die Burschen hatten mit wilden Tiermasken, die kleinen Kinder erschreckt. Verborgen hinter den Masken, war keinem das Paar aufgefallen, das Hand in Hand in einem der Stadl unten am Lech verschwunden war.

Das Klappern von Hufen riss Magdalena aus ihren Träumereien. Auf der breiten, von Bäumen gesäumten Straße, die kniehoch mit Schnee bedeckt war, kam ihr ein Pferd mit Reiter entgegen. Die Henkerstochter kniff die Augen zusammen und sah genauer hin. Jetzt erst bemerkte sie, dass auf dem stattlichen Hengst kein Mann, sondern eine Frau saß. Sie schien nicht von hier zu sein; ihr Blick streifte über die Landschaft, als suchte sie etwas.

Magdalena beschloss, am Straßenrand auf die Fremde zu warten. Als die Reiterin bis auf ein paar Meter herangekommen war, erkannte die Henkerstochter, dass die Frau vor ihr aus einem reichen Haus stammen musste. Sie trug einen dunkelblauen feingewebten Umhang, unter dem ein steifer weißer Rock und polierte Lederstiefel hervorschauten. Die Hände steckten in Pelzhandschuhen, die die Zügel auffällig locker hielten. Am auffälligsten war allerdings der rotblonde Haarschopf, der unter einer Samthaube hervorlugte und ein feingeschnittenes, aristokratisch blasses Gesicht umrahmte. Die Reiterin mochte Mitte dreißig sein, von hochgewachsener Statur, und sie war mit Sicherheit nicht von hier. Eher schien sie aus einer größeren Stadt zu kommen, vielleicht aus dem fernen München. Aber was zum Teufel hatte sie dann hier in Altenstadt verloren?

»Kann ich Euch helfen?«, fragte Magdalena und setzte ein einladendes Lächeln auf. Die Fremde schien kurz zu überlegen, dann lächelte sie zurück.

»Du kannst, Mädchen. Ich suche meinen Bruder. Er ist Pfarrer in dieser Gemeinde. Andreas Koppmeyer heißt er.«

Sie beugte sich zu Magdalena hinunter, um ihr die behandschuhte Hand zu reichen.

»Mein Name ist Benedikta Koppmeyer. Und wie heißt du?«

»Magdalena Kuisl. Ich bin die… Hebamme hier.« Wie immer fiel es Magdalena schwer zu erwähnen, dass sie die Tochter des hiesigen Scharfrichters war. Oft schlugen die Leute dann ein Kreuzzeichen oder blickten murmelnd in eine andere Richtung.

»Magdalena, ein schöner Name«, fuhr die Dame fort und deutete auf den Beutel. »Ich sehe, du kommst gerade von einer Geburt. Ist sie gut verlaufen?«

Magdalena nickte, den Blick zu Boden gesenkt. Sie hoffte, dass die Reiterin nicht bemerkte, wie sie rot wurde.

»Das freut mich«, sagte die Dame und lächelte wieder. »Davon abgesehen … Weißt du, wo die Kirche meines Bruders ist?«

Ohne ein weiteres Wort machte Magdalena kehrt und ging zurück auf die Dorfstraße. Im Grunde war sie froh, dass sie auf die Fremde gestoßen war; ein wenig Ablenkung würde ihr guttun.

»Folgt mir. Es ist nicht weit von hier.« Sie deutete nach Westen. »Dort gleich hinter den Hügeln könnt Ihr die Lorenzkirche schon sehen.«

»Ich hoffe, mein Bruder ist zu Hause«, sagte Benedikta Koppmeyer und glitt elegant vom Pferd, um dem rotbraunen Fuchs eine Verschnaufpause zu gönnen. »Er hat mir einen Brief geschrieben. Es scheint wichtig zu sein.«

Das Pferd am Zügel ziehend, folgte sie Magdalena durch die Altenstadter Dorfstraße. Durch die Schlitze der Fensterläden zur Linken und zur Rechten folgten den beiden Frauen die misstrauischen Blicke der Dorfbewohner.

Simon blickte in das schwarze Loch, das sich vor ihnen auftat. Aus der rechteckigen Öffnung wehte ihnen ein muffiger, feuchter Geruch entgegen. Eine steile, in den Fels geschlagene Treppe führte nach unten, schon nach wenigen Metern verlor sich der Weg in der Dunkelheit.

»Sollen wir …?«, begann er. Als der Medicus das grimmige Nicken des Henkers sah, führte er den Satz nicht zu Ende. »Wir werden ein Licht brauchen«, sagte er schließlich.

»Wir nehmen die da.« Jakob Kuisl deutete auf zwei silberne, fünfarmige Kerzenleuchter, die auf dem Altar standen. »Der liebe Herrgott wird es uns schon nicht übelnehmen.«

Er griff sich die beiden Leuchter und entzündete sie an einer Opferkerze, die in einer Nische vor der mit Pfeilen durchbohrten Statue des heiligen Sebastian brannte.

»Und jetzt komm.«

Er reichte Simon den zweiten Leuchter und stieg die Treppe hinunter. Simon folgte ihm. Die Stufen waren feucht und glitschig. Während der Medicus nach unten ging, hatte er kurz das Gefühl, einen eigenartigen Geruch wahrzunehmen. Aber er konnte ihn nicht einordnen, und der Geruch verflog wieder.

Schon nach wenigen Metern hatten sie den Grund der Kammer erreicht. Jakob Kuisl leuchtete mit den Kerzen den fast würfelförmigen Raum aus. Zerbrochene Fässer und morsche Latten verrotteten hier; ein zersplittertes Kreuz mit einem verblichenen Jesus, von dem die Farbe abblätterte, vergammelte in einer Ecke. In einer anderen Ecke lag ein Bündel verschlissener Tücher. Simon griff danach. In das schimmlige Leinen waren Opferlämmer und Kreuze eingestickt. Der Stoff zerfiel ihm zwischen den Händen.

Jakob Kuisl hatte in der Zwischenzeit eine Truhe geöffnet, die quer in der Mitte des Raums stand. Er zog einen verrosteten Kandelaber und eine heruntergebrannte Opferkerze hervor. Angewidert warf er die Gegenstände in die Truhe zurück. »Heiliger Antonius, hab Dank! Wir haben die Abstellkammer der Kirche gefunden«, knurrte er. »Nichts als Plunder!«

Simon nickte zustimmend. Es sah so aus, als wären sie in den Trödelkeller der Lorenzkirche geraten. Hierher wurde seit Jahrhunderten offenbar alles gebracht, für das man oben keine Verwendung mehr hatte. War es also doch nur Zufall gewesen, dass der tote Pfarrer genau über der Platte gelegen hatte?

Simons Blick glitt über die Wand, auf der durch den Kerzenschein überlebensgroße Schatten tanzten. In der Mitte, ihm genau gegenüber, lag ein Haufen Gerümpel. Bretter, zersplitterte Stühle und ein gewaltiger Eichentisch, der kopfüber an der Mauer lehnte. Hinter dem Tisch leuchtete etwas weiß auf. Simon ging hin und fuhr mit dem Finger über die Stelle.

Als er den Finger im Schein des Leuchters betrachtete, war er weiß von Kalk.

Erst jetzt fiel ihm wieder der Geruch auf, den er vorher auf der Treppe bereits wahrgenommen hatte. Es roch nach Kalk. Nach Kalk und frischem Mörtel.

»Kuisl!«, rief er. »Ich glaube, hier ist etwas!«

Als der Henker den frischen Mörtel sah, schob er mit einer einzigen Bewegung den massiven Eichentisch zur Seite. Dahinter war ein frisch vermauertes, nur brusthohes Portal zu erkennen.

»Schau einer an«, keuchte Jakob Kuisl, während er mit den Füßen das restliche Gerümpel zur Seite räumte. »Der Pfaffe hat tatsächlich selbst bei den Umbauarbeiten Hand angelegt. Nur anders, als wir dachten. Sieht so aus, als hätte er diesen Eingang frisch zugemauert.« Mit dem Finger bohrte er im noch nicht trockenen Mörtel.

»Was wohl dahinter ist?«, fragte Simon.

»Hol mich der Teufel, wenn’s nichts Wertvolles ist«, sagte Jakob Kuisl und kratzte mit dem Zimmermannsnagel den frischen Mörtel aus den Fugen, bis dahinter Mauersteine sichtbar wurden. »Wetten möcht ich, dass der Pfaffe genau deswegen umgebracht worden ist.«

Mit dem Fuß trat er gegen das vermauerte Portal. Einige Ziegel flogen in eine Öffnung dahinter und lösten eine Kettenreaktion aus. Krachend und berstend stürzte die ganze Mauer in sich zusammen. Nach einer Weile war wieder Ruhe, eine Wolke Mörtelstaub hing in der Luft und versperrte die Sicht durch das nun offene Portal. Erst als sich der Staub gelegt hatte, konnte Simon dahinter einen weiteren Raum ausmachen. Etwas Großes, Schweres stand in der Mitte, doch es war zu dunkel, um mehr zu erkennen.

Der Henker stieg über den Steinhaufen hinweg und duckte sich durch die niedrige Öffnung. Simon hörte, wie er anerkennend durch die Zähne pfiff.

»Was ist?«, fragte Simon und versuchte vergeblich, von seiner Position aus mehr zu sehen als einen gigantischen Schemen.

»Das schaust du dir am besten selber an«, sagte Jakob Kuisl.

Mit einem Seufzen folgte Simon dem Henker. Gebückt stieg er durch den engen Torbogen und leuchtete mit dem Kandelaber in den zweiten Raum.

Die Kammer war leer bis auf einen gewaltigen Steinsarg, der auf einem noch gewaltigeren Steinblock thronte. Der Sarg war schlicht und ohne Verzierungen. Nur das Relief eines gut fünf Fuß langen Breitschwerts war auf der Platte abgebildet. Auf der ihnen zugewandten Kopfseite des Steinblocks war eine lateinische Inschrift eingemeißelt. Simon ging hin, um sie zu entziffern.

Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.

»Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern Deinem Namen sei Ehre«, las der Medicus leise vor.

Irgendwoher kannte er diesen Spruch, aber er konnte sich nicht erinnern, wann und wo er ihn gelesen hatte. Fragend blickte er den Henker an, der mittlerweile neben ihm kniete und ebenfalls nachdenklich auf die Inschrift blickte.

Schließlich zuckte Kuisl mit den Schultern. »Du bist doch der Gelehrte«, knurrte er. »Jetzt zeig, dass dein sauteures Studium zu etwas nütze war.«

Unwillkürlich musste Simon schmunzeln. Jakob Kuisl würde es ihm nie verzeihen, dass er studiert hatte, während dies dem Henker wegen seines ehrlosen Stands verwehrt geblieben war. Kuisl hielt nichts von den gelehrten Quacksalbern, und oft musste Simon ihm auch zustimmen. Aber jetzt wäre es wohl besser gewesen, er hätte sein Ingolstädter Medizinstudium nicht nach sieben Semestern aus Geldmangel und Faulheit abgebrochen.

»Ich weiß nicht, woher ich diesen Spruch kenne«, fluchte der Medicus. »Aber ich schwöre, ich find’s heraus. Und wenn ich …«

Er brach ab, weil er im Nachbarraum ein Geräusch zu hören glaubte. Schabende Schritte, die sich eilig entfernten. Etwas strich an einer Wand entlang. Oder hatte er sich getäuscht? Hallende, unterirdische Gewölbe konnten einem so manchen Streich spielen. Vielleicht war das Geräusch ja auch von oben aus der Kirche gekommen?

Der Henker hatte offenbar nichts vernommen. Er hatte in der Zwischenzeit damit begonnen, die Wände abzutasten, konnte aber keinen weiteren Ausgang finden.

»Wenn es stimmt, dass der fette Pfaffe dafür gestorben ist«, murmelte er, »dann muss hier unten mehr sein als ein steinernes Grab. Oder …« Er wandte sich wieder dem Sarkophag zu. »Das Geheimnis ist im Grab.«

Er ging zum Kopfende des Steinblocks und versuchte, die Platte von sich wegzuschieben. Dabei lief sein Gesicht puterrot an.

»Kuisl! Ihr könnt doch nicht …«, rief Simon. »Das ist Störung der Totenruhe!«

»Ach was!«, schnaufte der Henker, während er sich weiter mit der Platte abmühte. »Die Toten schert das nicht. Und dieser hier ist schon so lange tot, dass sich nicht mal mehr die Lebenden beschweren können.«

Ein Knirschen war zu hören, dann schob sich die Steinplatte einen Fingerbreit nach vorne. Fasziniert sah Simon zu, wie Jakob Kuisl ganz allein eine Platte stemmte, die vor langer Zeit vermutlich von einer ganzen Reihe Männer auf ihren Platz geschoben worden war.

Und sicher hatten sie auch noch Werkzeug und Seile dafür gebraucht …

Immer wieder erstaunte ihn die gewaltige Kraft des Henkers. Ein weiteres Mal bewegte sich die Platte unter leisem Knirschen. Ein handbreiter Spalt tat sich auf.

»Halt hier nicht Maulaffen feil!«, fluchte Kuisl unter Keuchen. »Hilf mir lieber!«