Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Das Neue Berlin

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Bandenkriminalität, ein Mord im Trinker-Milieu und ein Wiederholungs-Sextäter – in ihrem neuen Buch greift Eveline Schulze drei Verbrechen auf, die sich in den 60er, 80er und 90er Jahren ereigneten. Spannend und authentisch schildert die Autorin Tathergang und Ermittlungsarbeit dieser Kriminalfälle. Die "Jawa"-Bande, eine Gruppe Jugendlicher, terrorisiert Anfang der 60er Jahre Görlitz und Umgebung – die Jugendlichen prügeln sich, entführen junge Frauen und vergehen sich an ihnen. Lange trauen sich ihre Opfer nicht, Anzeige zu erstatten – aus Angst. Einen grausamen Doppelmord beschreibt der zweite Fall: eine entsetzliche Bluttat, die ihren Ausgang in einem Kinderheim in der DDR nahm und schließlich in einer JVA-Anstalt der Bundesrepublik mit lebenslanger Haft endet. Von Sex mit Minderjährigen handelt der Kriminalfall um den Lkw-Fahrer Reiner K., der immer wieder seinem unbändigen Trieb folgt und selbst vor Notzucht mit Schülerinnen nicht zurückschreckt; bis er auf Rita trifft.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 281

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.

Die Abbildungen stammen aus dem Archiv Eveline Schulze, von Janine Bauer und Matthias Wehnert.

Das Neue Berlin – Eine Marke der Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage

ISBN E-Book 978-3-360-50152-3

ISBN Print 978-3-360-01335-4

1. Auflage 2018

© Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin

Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin

unter Verwendung eines Motivs von ullstein bild – Zöllner

www.eulenspiegel.com

Über das Buch

Ein Fall von Bandenkriminalität, ein Mord im Trinkermilieu und Vergewaltigung – diesen drei Verbrechen aus den 60er bis 90er Jahren ist Eveline Schulze diesmal auf der Spur, schildert ergreifend den Hergang und spannend die nachfolgende Ermittlungsarbeit: In Görlitz und Umgebung treibt die »Jawa-Bande« ihr Unwesen, eine Gruppe rebellierender Jugendlicher, die Schlägereien provoziert, junge Frauen entführt und vergewaltigt. Lange kann sie Angst verbreiten, bis ein Opfer den Mut aufbringt, Anzeige zu erstatten, und damit eine Verhaftungswelle in Gang setzt. Im zweiten Fall sieht sich Jochen Janke als Racheengel, der hammerschwingend und stockbetrunken diejenigen bestraft, die ihm keinen Respekt zollen. Bis ein Knastkumpel seiner blinden Wüterei zum Opfer fällt. Der Lkw-Fahrer Reiner K. schließlich folgt immer wieder seinem ungebändigten Trieb und schreckt selbst vor Notzucht mit Minderjährigen nicht zurück; bis er auf Rita trifft.

Über die Autorin

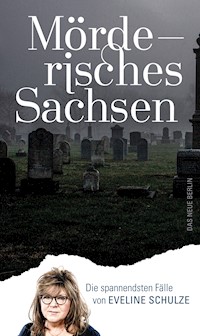

Eveline Schulze, geboren 1950, studierte Journalistik und war bei der Kriminalpolizei Görlitz tätig. Sie legte mit »Mordakte Angelika M.« (2007), »Kindsmord« (2009), Liebesmord« (2010), »Mord in der Backstube« (2012), »Kindsleiche im Ofen« (2013), »Vaters Pistole« (2015) und »Die Tote auf den Gleisen« (2016) bereits sieben erfolgreiche Sammlungen authentischer Kriminalfälle vor. Inzwischen folgen Reiseunternehmen den Spuren der Autorin und besuchen von ihr behandelte Tatorte in Görlitz.

Inhalt

Die Jawa-Bande

Hammer

Trinkgeld

Im »Wörterbuch der sozialistischen Kriminalistik«, 1981 herausgegeben vom Ministerium des Innern und explizit bestimmt für die Deutsche Volkspolizei und die anderen Organe des Ministeriums des Innern, müsste zwischen den Begriffen »Vergehen« und »Vergiftung« das Stichwort »Vergewaltigung« stehen.

Auf den fast 600 Seiten findet sich der Tatbestand nirgendwo.

Die Jawa-Bande

Im Chrom bricht sich das Sonnenlicht. Es funkelt und blitzt. Fredi kneift die Augen zu. Er ist stolz auf sich. Und auf sein Schmuckstück, an dem er mehrere Stunden poliert hat. An jedem Sonntag, manchmal auch schon nach der Arbeit am Samstagabend. An fast jedem Wochenende macht er sich über sein Motorrad her. Meist ist da nicht viel zu putzen, denn die Maschine ist neu und steht die meiste Zeit in der Garage. Aber bevor er damit vom Hof rollt, muss sie richtig glänzen.

Fredi faltet das Poliertuch, er ist ein ordentlicher Mensch, Anfang 20 und auf dem Bau beschäftigt. Sonst hätte er sich das Maschinchen nicht leisten können, denn ein Motorrad kostet nicht eben wenig. Er verdient ganz ordentlich, und da er noch zu Hause wohnt und nichts abgeben muss – zumindest haben die Eltern ihn noch nie darum gebeten –, steht ihm alles zur freien Verfügung, was ihm am Monatsende der VEB (K) Bau in die Lohntüte steckt. Das Geld legt er stets ordentlich in eine Zigarrenkiste in seinem Zimmer, er streicht die Scheine glatt, ehe er sie in ihrem temporären Grab versenkt. So musste er sich auch nichts borgen, als er aus dem Autohaus erfuhr, es seien wieder einige Kiewatschkas geliefert worden, ob er noch immer eine kaufen wolle. Auch eine große Maschine sei dabei, 350 Kubik mit zwei Zylindern, die mache garantiert mehr als hundert Sachen. Aber billig wäre die 350er nicht. Er könne auch eine 175er nehmen, die wäre natürlich preiswerter, aber eben auch nicht ganz so schnell.

Für Fredi gab es da nichts zu überlegen. Natürlich wollte er die große mit dem fetten Klang. Rot waren sie alle, eine andere Farbe kennt man bei Jawa in derCSSR nicht. Kiewatschka heißt das Motorrad, seit die Sitzbank durch zwei Federbeine gedämpft wird. Die typische Doppelschwinge vorn und hinten, eben Kývacka genannt, gilt als das auffälligste Merkmal dieser Maschine. Die Jawa ist seit Jahren der Renner hierzulande, fast jeder Jugendliche träumt davon, eine zu besitzen.

Wie die meisten hat auch Manfred Tschecke die Fahrerlaubnis bei der GST gemacht. Die Gesellschaft für Sport und Technik, eine Freizeitorganisation, die Heranwachsenden verschiedene Möglichkeiten sinnvoller Beschäftigung anbietet, hat in Görlitz auch eine Sparte Motorsport. Dort kann man für zehn Mark die Fahrausbildung absolvieren und anschließend regelmäßig mit einer GST-Maschine über die Motocross-Strecke jagen. Fredi wäre gewiss dabeigeblieben, wenn er nicht schon während der Lehre auf verschiedenen Baustellen eingesetzt worden wäre. Die Eltern hatten damals, weil er noch keine 16 war, schriftlich ihre Zustimmung erteilen müssen, damit er die Prüfung machen durfte. Das war nur ein formaler Akt, aber Vorschrift. Erst mit 18 galt man als volljährig. Moped ab 15, Motorrad mit maximal 150 Kubik ab 16. Es war normal, wenn man den Mopedschein mit 14 machte und zum 15. Geburtstag dann die Fleppen bekam. Zumindest Fredi hatte sie vom AG-Leiter bei der GST an seinem 15. Geburtstag feierlich überreicht bekommen, ein Jahr später gab es die Fahrerlaubnis für Motorräder.

Dass er seinerzeit die Flatter bei der GST machte, lag aber nicht nur an der freien Zeit, die zunehmend knapper wurde. Ihm ging das Kommandieren auf den Keks, die ständigen Forderungen: Mach mal dies, mach mal jenes. Mitunter fühlte er sich wie zu Hause, wo der Vater ständig am Nörgeln war und die Mutter ihn schuriegelte: Du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt, dein Bett nicht gemacht, warum bist du gestern wieder so spät nach Hause gekommen? Hast du etwa heimlich geraucht? Deine Klamotten stinken. War gestern ein Mädchen bei dir auf dem Zimmer? Hast du getrunken? Du riechst nach Alkohol. Mach die Musik leiser, das ist ja nicht zum Aushalten.

Beim Thema Musik ist auch der Vater unerträglich. Das ist doch keine Musik, das klingt wie im Urwald!

Ob er schon mal im Urwald gewesen sei, um zu wissen, wie es dort klingt, hatte Fredi den Alten spöttisch gefragt. Statt einer Auskunft bekam er eine gescheuert, was auch eine Antwort war.

»Solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, hast du dich gefälligst an die hier geltenden Sitten zu halten«, brüllte der Vater. »Keine Hottentotten-Musik, ist das klar? Und zum Friseur müsstest du auch mal wieder gehen. Statt dieser dämlichen Schmalzlocke lass’ dir gefälligst einen ordentlichen Fassonschnitt machen!«

Und genau das ist ein Teil von Fredis Problem. Alle Männer laufen mit Fasson, sofern sie noch Haare auf dem Kopf haben. Sein Alter trägt schon lange eine »hohe Stirn«, lediglich ein dünner Haarkranz umrundet den Schädel. Die meisten Erwachsenen, die Fredi kennt oder denen er auf der Straße begegnet, haben den Nacken rasiert und lassen sich zweiwöchentlich über den Ohren die Haare mit der Schneidemaschine »koppelbreit« entfernen. Koppelbreit – so haben sie es beim Barras, also bei der Wehrmacht, kennengelernt und sich daran gewöhnt. Der Krieg ist seit erst anderthalb Jahrzehnten vorbei und mancher danach in Gefangenschaft gewesen, wo auf die Frisur auch nicht sonderlich Wert gelegt wurde. In den Haaren nisteten die Läuse, darum mussten sie weg.

Fredi will nicht so werden wie sein Alter. Er möchte nicht als Spießer enden. Statt Franz Lehár will er Elvis Presley hören, anstelle von Johann Strauß und Karl Millöcker Bill Haley und Chuck Berry. Und er trägt lieber Jeans statt abgewetzter Manchesterhosen. Wenn er sich auf seine Jawa schwingt und über die Straßen brettert, fühlt er sich frei. Nur der Fahrtwind trifft auf seine Ohren, kein Appell zur Mäßigung und Zurückhaltung, kein Verbot und keine Vorschrift bohrt sich in sein Hirn. Der Wind kämmt sein Haar und trocknet die Pomade, mit der er sich zuvor die Tolle gedreht hat. Nein, er will, wie die meisten Jungs, die er kennt, nicht so werden wie die Generation seiner Eltern. Alle wollen in diesem Alter anders sein. Möchten auffallen, berühmt werden, ihre Namen in der Zeitung lesen. Die Mädchen sollen sich nach ihnen umschauen und die Erwachsenen sich das Maul zerreißen, wenn sie mit Ringelsocken und Jeans, die sie sich aus Westberlin besorgt haben, über den Ober- und den Untermarkt donnern, ihre Motorräder vor der Eisdiele abstellen und sich drinnen lässig breitmachen. Diese Blicke! Die Kriegerwitwen in ihren dunklen Kleidern kriegen sich nicht ein, ihnen scheint der Gottseibeiuns eingefallen und das Ende der Welt nah. Zwar riecht es nicht nach Schwefel, wohl aber nach Benzin, was letztlich aufs Gleiche hinausläuft. Diese Halbstarken! Sie schütteln die grauen Häupter und widmen sich wieder dem Kuchen auf ihrem Teller.

Den Mädchen aber, denen es offenkundig ähnlich wie den Jungs ergeht, gefällt das. Sie selbst trauen sich nicht zu provozieren, obgleich sie es auch gern tun würden. Doch womit sollen sie den Unmut der Alten heraufbeschwören? Etwa mit Petticoats, die aus dem Kleid heraushängen, wie es jetzt im Westen in Mode gekommen ist? Die Unterröcke fliegen und die Unterhöschen blitzen, wenn die Jungs beim Rock’n’Roll ihre Partnerin über die Tanzfläche wirbeln. Aber nicht in Görlitz. Da lernt man in der Tanzstunde Walzer und Foxtrott, nicht solche wilden Affentänze!

In jenem Café lernte Fredi auch Beate kennen. Sie himmelte ihn gleich an, er war so stark, so groß, so abgebrüht. Für sie war er die fleischgewordene Leckmichamarsch-Haltung. Das imponierte ihr. Und deshalb wehrte sie sich auch nicht sonderlich, als er ihr an einem Abend, nach dem Schwoof im Kulturhaus, im Stadtpark in die Hose griff. Sie war Jungfrau und verknallt bis über beide Ohren. Das spürte er natürlich und wusste darum, dass er freie Fahrt hatte. Sie war nicht seine Erste, aber vielleicht die Hübscheste. Die anderen vor ihr hatte er nur so weggeknallt. Es machte ihm einfach Spaß, die Dicken und die Dünnen, die Bebrillten und die Flachbrüstigen nach dem Ringelpietz zu vögeln. Die Mädels waren alle scharf darauf, ihre Unschuld zu verlieren, sie wollten ausbrechen aus dem vormundschaftlichen Käfig, was Verrücktes, was Schweinisches tun, worüber sie nur hinter vorgehaltener Hand und auch lediglich der allerbesten Freundin berichteten: Eh, es ist passiert, ich hab’s getan!

Bei Beate schien es zunächst anders zu sein. Fredi fühlte sich zu ihr hingezogen, er war gern mit ihr zusammen. Nie verweigerte sie sich, wenn er wollte, und das war ziemlich oft. Es geschah meist unter freiem Himmel, im Schutze der Dunkelheit, an einer Friedhofsmauer, im Park, im unbeleuchteten Hof eines Tanzlokals, denn er durfte sie so wenig mit nach Hause bringen, wie es ihr erlaubt gewesen wäre, ihn einzuladen. Dass bei der heimlichen Fickerei Kalkül mit ihm Spiel gewesen war, wurde Fredi angesichts Beates freudiger Erregung bewusst, als sie ihm mitteilte, sie sei schwanger.

»Jetzt«, sagte sie, »müssen wir heiraten.«

Er stieß sie verärgert von sich, wobei er selbst nicht wusste, was für diese schroffe Reaktion ursächlich war: die Mitteilung, dass er bald Vater werden würde, oder die Forderung, sich für ewig an eine einzige Frau zu ketten.

»Wir sind doch noch so jung«, sagte er. »Wir können überhaupt nicht wissen, ob wir bis zum Ende unserer Tage zusammenbleiben werden.«

»Wenn wir es wollen – schon«, antwortete Beate lächelnd.

Fredi kam das alles zu früh und zu plötzlich. Er müsse sich das alles in Ruhe überlegen. Sie waren beide erst 18 und hatten das ganze pralle Leben noch vor sich. Er wollte es nicht wegwerfen, bevor es richtig begonnen hatte. Von einer Gefangenschaft in die nächste, fortan gefesselt an ein Kinderbett, nee, darauf hatte er keinen Bock.

»Weißt du«, schlug er vor, »wir können ja gute Freunde bleiben, ich zahle die Alimente.« Zugleich wurde ihm bewusst, was ihn dieser Spaß kosten würde, und Groll stieg in ihm auf. »Du hättest doch aufpassen müssen!«, warf er ihr vor.

»Wieso ich? Du hast doch jedes Mal abgespritzt, auch wenn ich vorher gesagt habe: Zieh ihn raus!«

Das war nicht ganz korrekt. Natürlich hatte Beate es in der letzten Zeit darauf ankommen lassen. Zwar hatten sie nie über Ehe und Nachwuchs gesprochen, aber Beate glaubte wie ihre Mutter, deren Mutter und die meisten Frauen in der Generation davor, dass der Mann nicht nur Kavalier sei, sondern auch zu seiner Verantwortung stünde, wenn’s denn darauf ankommt. Sie hatte Fredi in eine solche Situation zu bringen gehofft, um ihn mit einem Kind dauerhaft an sich zu binden. Nun war der Salat angerichtet.

Beate bekam ihr Kind. Die Tochter wurde als unehelich registriert, denn obgleich sich Fredi zur Vaterschaft bekannte, blieb er dem Standesamt fern. Die Beziehung blieb bestehen, er suchte Beate und das Kind regelmäßig in der kleinen Wohnung auf, die sie sich inzwischen genommen hatte. Er kam pünktlich seinen Verpflichtungen nach und stieg regelmäßig zu ihr ins Bett, was Beates Hoffnung auf einen Ehering am Leben hielt. Auch ihre und Fredis Eltern hofften langfristig auf eine Legalisierung des Verhältnisses, über dessen aktuellen Zustand beide Parteien höchst unglücklich waren. Was sollen denn die Leute denken, hieß es immer wieder. Fredi war es scheißegal, was die Leute dachten oder redeten. Beate nicht ganz, aber sie fühlte sich keineswegs ausgegrenzt oder gar geächtet.

»Fredi, kommst du rein? Das Essen ist fertig.«

Der Ruf der Mutter reißt ihn aus den Gedanken. Sie hätte Spieß werden können, Hauptfeldwebel in einer Kaserne, die Stimme ist danach. Doch in der Volksarmee nehmen sie keine Frauen, allenfalls als medizinisches Personal. Er selbst würde nie eine Uniform anziehen. Die NVA ist eine Freiwilligenarmee, und freiwillig setzt er sich keinen Helm auf. Fredi will frei sein.

»Ja, ich komme«, brüllt er zurück.

Er rafft seine Utensilien zusammen und wickelt die Tube Universal Elsterglanz in die Putzlappen. Mit der Paste poliert er die Chromteile am Tank, an den Federbeinen und die beiden Auspuffs, wie seine Mutter damit auch jeden Messingleuchter und das Edelstahlbesteck zum Glänzen bringt. Dann packt er das Bündel in das kleine Schließfach unter der Sitzbank. Zufrieden lässt er noch einmal den Blick schweifen über die Jawa, sein Ein und Alles. Jawa hat nichts mit der indonesischen Insel Java zu tun, sondern wird aus zwei Namenskürzeln gebildet. Ende der 20er Jahre kaufte der Prager Munitions- und Waffenfabrikant Janecek den Wanderer-Werken in Schönau bei Chemnitz die Lizenz für ein dort produziertes Motorrad ab. Aus Janecek und Wanderer machte er »Jawa« und daraus einen richtigen Renner, nachdem in den 30er Jahren ein britischer Konstrukteur das motorisierte Zweirad gründlich überarbeitet hatte. Im ganzen Ostblock gibt es aktuell nichts Besseres.

Fredi schlurft ins Haus. Sein Gang ist wiegend, als sei er jahrelang zur See gefahren. Er bewegt die Hüften fast wie Elvis the Pelvis. Das gilt als besonders unanständig. Ein kreisendes Becken auf der Bühne treibt die Tugendwächter weltweit zur Weißglut. Wer also auffallen und provozieren will, muss nur Elvis kopieren. Fredi gelingt das sehr gut. Auch wenn er nicht beobachtet wird. Wobei er nicht ganz sicher ist, ob seine Mutter nicht doch hinter der Küchengardine steht und zu ihrem Mann sagt: Nun schau dir das mal an, der läuft ja wie ein Affe. Sie weiß natürlich nicht, wie der »Affe« heißt, den Fredi da imitiert. Sie weiß vermutlich nicht einmal, dass es für diesen wackligen Gang eine Vorlage gibt. Sie sieht lediglich das Unnatürliche daran und das Anstößige.

Kaum dass er in der Küche ist, heißt es: Wasch dir erst mal die Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. Nichts anderes hat Fredi vor, aber es muss erst mal gesagt sein. Das Radio auf dem Brett über der Tür empfängt nur einen Sender, weshalb es über den Stecker an- und ausgeschaltet werden kann. Das Pfeifen und Rauschen, welches die Männerstimmen überlagert, ist unerträglich. Doch sonntagmittags ist Werner Höfers »Internationaler Frühschoppen« für den Alten Pflicht, weshalb es das Essen nur mit Langwellengepfeife gibt. Nicht nur akustisch versteht Fredi nichts. Auch worüber die Leute im Kölner Rundfunkstudio schwadronieren und sich gelegentlich zuprosten, ist ihm unverständlich und fremd. Seinem Vater aber ist das die notwendige Soße zum Sonntagsbraten. Sie schwafeln und schwätzen, und wenn das Wort »Zone« fällt, spitzt der Alte die Ohren. Denn mit »Zone« sind sie gemeint, also die DDR, die es seit zehn Jahren gibt. Oder man spricht über Pankow, was dasselbe ist, so viel hat Fredi schon begriffen. In Pankow arbeitet die sowjetzonale Regierung und bis vor kurzem auch deren Präsident Wilhelm Pieck. Dem soll es nicht besonders gut gehen, er sei schon so gut wie tot. Politisch sowieso. Hatte es jedenfalls im Deutschlandfunk geheißen.

Der Vater hebt nicht den Blick vom Teller, als sich Fredi an den Tisch setzt. Er ist mit dem Schweinebraten beschäftigt, und die Mutter, Fredis Teller in der Hand, erkundigt sich, ob er zwei oder drei Klöße haben wolle. Dann füllt sie sich auch ihren Teller, schneidet ein Bratenstück ab und sagt, auf dem trocknen Fleisch kauend: »Na, es schmeckt euch wohl nicht. Ihr sagt ja keinen Ton.« Der Alte knurrt, sie solle still sein, er höre zu, also aufs Radio, und Fredi erklärt, der Braten sei schon okay.

Da wird der Alte plötzlich wach und wiederholt: »Okay, okay … Was heißt das denn nun wieder? In meinem Haus wird immer noch deutsch gesprochen, damit das klar ist!«

Fredi schiebt sich unbeeindruckt eine Gabel mit Rotkraut in den Mund und spuckt kurz darauf eine Gewürznelke auf den Teller, was seine Mutter mit einem tadelnden Blick quittiert. »Soll ich die vielleicht auch hinterschlucken?«, erkundigt er sich genervt.

»Man spuckt nicht auf den Teller, schon gar nicht am heiligen Sonntag«, erwidert sie. Nun sind die Eltern keine besonders gläubigen Menschen, suchen allenfalls zu Heiligabend und Ostern die Kirche auf oder zu Fredis Konfirmation, woran er sich noch lebhaft erinnern kann. Doch sonntags wird eben gefrömmelt. Jeder Anlass ist willkommen, um an Fredi herumzunörgeln. Für die beiden ist er noch immer der kleine Junge, der ständig ermahnt und beaufsichtigt werden muss. Auch wenn er inzwischen Vater ist. Sie wollen nicht wahrhaben, dass er längst erwachsen ist. Doch dass man ihn nicht richtig ernst nimmt, hat sich Fredi auch selbst zuzuschreiben. Hätte er Beate geheiratet und mit ihr eine Familie gegründet, wäre die Sache erledigt gewesen. Doch vor diesem Schritt scheut er nach wie vor zurück. Das Hotel Mama ist ihm vertraut – was ihn bei Beate erwartet, kann er allenfalls ahnen. Fredi schätzt eine gewisse Bequemlichkeit.

»Vati, willst du noch ein Bier?«, fragt seine Mutter. Dieses Mutti-Vati-Getue geht Fredi fast noch mehr auf den Zeiger als die fortgesetzten Belehrungen. Seit er die Eltern bewusst erlebt, geht das zwischen beiden hin und her. Ob sie sich schon so angeredet haben, bevor er auf der Welt war, fragt er sich manchmal. Als die Mutter mit ihm schwanger ging, war Vater bereits bei der Wehrmacht. Ob freiwillig oder eingezogen, das weiß Fredi nicht, er hat sich nie erkundigt. Es interessiert ihn nicht. Auch nicht, wo und wie lange er in Kriegsgefangenschaft gewesen ist. Er muss wohl bei den Russen gewesen sein, denn auf die ist Vater Tschecke nicht gut zu sprechen.

»Hm«, grunzt der Alte, und das heißt so viel wie Ja. Die Mutter springt augenblicklich auf und eilt in die Speisekammer. An der Tür neben der Kochmaschine hängt zusammen mit Kittelschürze und Handtuch am Haken der Siebenriemer. Mit diesem Instrument ist Fredi als Kind regelmäßig gezüchtigt worden. Seit er die Körpergröße des Vaters erreicht hat, traut der sich nicht mehr, ihm die Lederpeitsche über den Hosenboden zu ziehen. Vielleicht fürchtet er die Gegenwehr? Dennoch hängt die Zuchtrute noch immer dort. Zur Mahnung, zur Abschreckung? Fredi will es nicht wissen. Den Schmerz am Gesäß aber spürt er noch immer. Der Alte schlug gnadenlos zu, dass ihm bisweilen die Mutter in den Arm fiel: Nun ist aber genug! Wenn der Alte von ihm abließ, tröstete ihn die Mutter nicht. Sie sagte nur: Wasch dir die Tränen aus dem Gesicht. Die Nachbarskinder müssen ja nicht sehen, dass du geheult hast.

Fredi legt vernehmlich das Besteck auf den Teller und erhebt sich.

»Wir sind noch nicht fertig«, meldet sich der Alte zu Wort. »Die Tafel wird gemeinsam aufgehoben.«

»Hattest du nicht schon zu essen begonnen, bevor ich am Tisch saß?«, gibt Fredi verärgert zurück.

»Herrgott noch mal, kannst du dir deine dämlichen Kommentare nicht mal sparen?«

»Kinder, vertragt euch«, mischt sich die Mutter in den Disput. »Es ist heiliger Sonntag, da muss Frieden herrschen.«

Fredi sagt nichts mehr und verlässt die Küche. Wann er denn wiederkäme, ruft die Mutter mit ihrer Feldwebelstimme hinterher. Und er solle die Beate schön grüßen. Wie kann man »schön grüßen«, fragt sich Fredi und knallt die Haustür.

Die Maschine springt sofort an. Dreimal kräftig den Kickstarter durchgetreten und Gas gegeben. Der Hebel springt zurück in die Ausgangsstellung, mit diesem werden auch die Gänge geschaltet. Zwei dunkle Wolken schießen links und rechts aus den Rohren, satt röhrt der Motor. Mit einem leichten Lächeln schwingt sich Fredi in den Sattel, nachdem der Hauptständer nach hinten geklappt ist. Beidbeinig steht er auf dem Boden, rückt seine Hose zurecht, dann lässt er sich auf den Kunstlederbezug nieder. Er zieht mit der Hand die Kupplung und legt mit der linken Fußspitze den ersten Gang ein. Dann gibt er noch einige Male kräftig Gas, lässt schließlich die Kupplung kommen und schießt mit Karacho vom Hof. Er trifft sich wie stets am Sonntag mit seinen Freunden am Bahnhof. Sie bilden eine feste Clique und kennen sich seit der Schule. Fast jeder fährt eine Jawa. Und die, die sich noch kein Motorrad leisten können wie etwa Siegfried, der Abitur gemacht hat und nun auf einen Studienplatz wartet, nehmen auf dem Sozius Platz.

Zunächst aber, nach der Begrüßung, wird erst mal eine geraucht. Mindestens einer hat eine Bravo dabei, die man gemeinsam durchblättert. Hin und wieder ist auch ein Bildchen und ein Beitrag über einen Rock’n’Roll-Star im Heft, doch meist geht es in dem Jugendmagazin so gesittet zu wie daheim. Die interessierenden Texte werden aufmerksam studiert, kommentiert und gelegentlich nachgespielt. Ab und an holt Fredi ein schlüpfriges Foto aus der Jacke, dessen Herkunft er nicht verrät. Mit großen Augen starren die Jungs auf die unbekleideten Frauen, die sich in ungewöhnlichen Posen zeigen. Manche präsentieren jene Körperteile besonders, die sonst den Blicken verborgen sind und aus eben diesem Grunde die Fantasien der Männer anregen. Auf den Bildchen ist alles zu sehen und alles zu haben, wie es scheint. Die Fotos kreisen und werden von zotigen Kommentaren begleitet, sie provozieren Träume und wecken Begehrlichkeiten.

Es kommt die Frage auf, wohin sie als Erstes fahren wollen und wo denn, zweitens, was los ist. Auf jedem Dorf gibt es eine Kneipe mit Saal, und in fast jedem Saal ist am Sonntag Tanz. Die Auswahl ist groß, in jedem Kaff spielt eine Combo, ein Terzett oder eine Bumskapelle mit Sängerin. Andere Vergnügungen werden auf dem Lande sonst kaum geboten. Die zumeist jungen Menschen schwingen das Tanzbein und kippen sich einen hinter die Binde, und im Verlauf des Abends gibt es meist eine Prügelei, weil die einheimischen Jungs sich von den Kerlen aus dem Nachbardorf um ihre Bräute gebracht sehen. Meist sind Fredis Freunde mit dabei, denn sobald sie mit ihren schicken Maschinen vorfahren, nehmen die Mädchen Witterung auf, und ihre eigenen Dorftrottel sind abgemeldet. Sie haben immer leichtes Spiel. Erstens wegen der Motorräder, zweitens weil sie aus Görlitz, also aus der Stadt, kommen, und drittens wegen ihrer Klamotten und des Ganges. Sie fallen einfach auf. Und deshalb sind sie ja auch vorgefahren: um aufzufallen!

Das Görlitzer Konzerthaus war ein beliebter Treffpunkt auch der »Jawa-Bande«. Es existiert heute nicht mehr

Mit Krawall rollen sie über das Kopfsteinpflaster in der Innenstadt, donnern nebeneinander her und stören empfindlich die Sonntagsruhe. Sie nehmen den wenigen Autos die Vorfahrt, schneiden deren Weg. Ängstlich treten die Fahrer auf die Bremse, was zur Erheiterung bei den Jungen führt. Verkehrsrowdys, rufen einige Fußgänger, die sie fast umgefahren hätten, denn Zebrastreifen sind für die Jawa-Piloten kein Grund, das Tempo zu drosseln oder weniger Gas zu geben.

Dann bocken sie ihre Maschinen vorm Café am Obermarkt auf und fallen dort ein, trinken eine Brause und pflaumen die Gäste an. Sie geben den Bürgerschreck und freuen sich, wenn sie damit Wirkung erzielen. Werden sie beschimpft, fordern sie Nachsicht ein: Sie seien Waisen und hätten es ohnehin schwer im Leben. Das stimmt im Übrigen, denn Fredi ist der Einzige in der Gruppe, der noch beide Eltern hat. Die anderen haben ihre Väter im Krieg oder in der Gefangenschaft verloren, und Martins Mutter stürzte bei einer Hamsterfahrt aus dem Zug.

Auch wenn die Stadt selbst vom Krieg verschont geblieben ist, so ist der Kelch keineswegs an ihren Bewohnern vorübergegangen. Für die Jungs ist die Gruppe die Familie. Im Gegensatz zur »richtigen« Verwandtschaft sind sie jedoch alle im gleichen Alter und teilen ihre Interessen. Sie haben die gleichen pubertären Probleme, die gleichen Einstellungen, wozu auch gehört, dass sie keine Autorität anerkennen. Bis auf Fredi. Der ist faktisch das Familienoberhaupt. Sein Wort gilt. Was er sagt, wird gemacht. Fredi gibt auch das Kommando zum Aufbruch.

Sie drehen noch einige Runden durch die Innenstadt, ärgern Passanten, die wütend die Fäuste recken, was sie aber kaum mitkriegen, denn sie sind bereits um die nächste Ecke geknattert. Abschließend geht es entweder Richtung Zittau, Löbau oder Rothenburg. Nur Richtung Osten geht es nicht, denn dort fließt die Neiße, und die ist jetzt Grenze. Das östliche Görlitz ist seit den 40er Jahren polnisch und heißt jetzt Zgorzelec. Und dort kommt man nicht hin. Weil am 7. Mai 1945 von der Wehrmacht alle Brücken gesprengt worden sind und nur eine von der Roten Armee provisorisch wiederhergestellt worden ist. Seit zwei Jahren dürfen darüber auch wieder Fahrzeuge rollen, doch das geschieht selten. Sonst führt kein Weg nach drüben.

Die Jungs ziehen also ihre Kreise und haben dabei einigen Spaß, der sich schließlich bei irgendeinem Dorfbums fortsetzt. So geht es Woche um Woche, wenn es denn das Wetter zulässt. Mitunter ist es kalt oder es schifft ohne Unterbrechung. Da bleiben Fredi und seine Freunde lieber zu Hause, um die Motorräder zu schonen. Ansonsten sind sie gemeinsam auf der Piste. Doch irgendwann wird selbst die größte Gaudi zur Routine und beginnt zu langweilen. Ohne dass sie sich dessen bewusst sind oder etwas dagegen unternehmen. Es passiert einfach.

Eines Tages steht die Jungstruppe mit ihren Maschinen auf dem Platz vorm Bahnhof, die Bushaltestelle in Sichtweite. Plötzlich sagt Kurt: »Seht ihr die Schnecke da?«, und deutet mit einem Kopfnicken in Richtung Wartehäuschen. Nun sehen auch die anderen das Mädchen, das nach dem Bus Ausschau hält. »Die fahre ich jetzt nach Hause«, sagt Kurt grinsend. »Wetten, dass die mitkommt?«

Die Jungs kichern, und Fredi fragt, was über ihn gekommen sei, dass er den barmherzigen Samariter spielen wolle. Kurt sagt nichts und steigt auf seine Jawa. Sie sehen, wie er an der Haltestelle stoppt, mit der jungen Frau ein paar Worte wechselt und diese wenig später tatsächlich auf seinen Sozius steigt. Staunend schauen sie dem davonrasenden Motorrad nach. Danach klönen sie ungerührt weiter, rauchen und quatschen, bis Kurt nach geraumer Zeit zurückkehrt. Der steigt grinsend ab, bockt die Jawa auf und greift sich in den Schritt. Dabei bewegt er mehrmals das Becken. Die Pose ist unmissverständlich, doch Martin fragt vorsichtshalber nach: »Du hast dich mit ihr verabredet?«

»Besser«, antwortet Kurt, und seine Mundwinkel gehen in die Höhe. »Wir haben gepimpert.«

»Wie, was?«

»Mann, verstehst du nicht: Ich habe sie gefickt.«

»Einfach so?«, fragt Martin ungläubig, und auch die anderen sind erstaunt.

»Einfach so.«

»Und die hat mitgemacht? Freiwillig?«, fragt Fredi verwundert

»Nee, natürlich nicht. Musste ein wenig nachhelfen«, feixt Kurt. »Dann aber ging es. Anschließend habe ich sie in ihrem Dorf abgesetzt, was doch nur korrekt ist. Ich meine, sie hatte doch das Fahrgeld bezahlt.« Anerkennung heischend blickt er in die Runde. Er ist sich des Beifalls sicher. Kann er auch. Die Jungs bedrängen ihn, wollen Einzelheiten hören, genau wissen, wie er es angestellt hat, dass es funktioniert. So simpel. Kurt gibt gern Auskunft, schmückt jedes Detail aus, lässt die Freunde an seinem Spaß teilhaben und berauscht sich zum zweiten Mal. Eine solche Übung lasse sich immer wiederholen, sagt er. Das könne jeder mal probieren, der ein Motorrad hat.

Sein Auftritt überzeugt, die Ermunterung kommt bei den Freunden an. In den folgenden Wochen folgen alle Kurts Beispiel. Allein oder in der Gruppe. Sie sprechen Mädchen höflich an, die auf den Omnibus warten. Man wolle sie gern nach Hause fahren: Sie müssten nicht ewig auf den Bus warten und sparten obendrein das Fahrgeld. Die wenigsten Frauen schlagen die freundliche Offerte aus; die meisten steigen bereitwillig auf.

Natürlich behauptet hinterher jeder, erfolgreich gewesen zu sein. Erfolgreich heißt, er habe die Frau flachgelegt. Es entwickelt sich fast ein Wettbewerb zwischen den Jungs: Wer hat wie viele rumgekriegt. Und in ihren Berichten haben sich alle Mädchen freiwillig hingegeben, dankbar dafür, nach Hause gefahren zu werden. Die Wahrnehmung des Übergriffs ist sehr subjektiv und frei von jedem Schuld- oder Schamgefühl.

So gehen der Sommer und auch der Herbst dahin. Der Oktober und der November sind verregnet und kalt, der Dezember nicht minder grau und trübe. Die Temperaturen liegen meist unter zehn Grad. Die frierenden Frauen folgen nun gern der sympathischen Einladung an der Haltestelle, sich zunächst in der Wohnung eines Jawa-Fahrers aufzuwärmen und ihre durchweichten Sachen am Ofen zu trocknen. Erst später bemerken sie, dass die vermeintliche Freundlichkeit einen Preis hat, der ziemlich rücksichtslos eingefordert wird.

Der Wettbewerb der motorisierten Hähne geht weiter, die Strichliste wächst. Doch auch wenn offenkundig nicht eine der Frauen sich an die Polizei wendet, scheint es sich irgendwie in Görlitz herumzusprechen. Immer wieder und immer häufiger bekommen die jungen Männer einen Korb. Nicht jede angesprochene junge Frau schwingt ihr Bein über den Sozius.

Als es Frühling wird, dehnen die Motorradfahrer ihren Radius aus. An einem Sonntag im März 1961 spielt in R. die Combo »Rot-Weiß«. Es regnet leicht. Fredi und seine Freunde machen sich auf den Weg. Das Szenario ist eingespielt: Sie fahren vor, stellen auf dem Platz vorm Gasthof ihre Motorräder unter dem Vordach ab und marschieren in den Saal. Geschlossen rücken sie ein. Das hat fast etwas Bedrohliches, mindestens etwas Beunruhigendes. Fast hundert Augenpaare verfolgen ihren Einzug, und die Gespräche an den Tischen links und rechts der Tanzfläche verstummen. Das gefällt den Jungs. Sie werden beachtet, erregen Aufmerksamkeit. Ein Tisch neben der Durchreiche zum Schankraum ist noch frei. Den okkupieren sie. Es stört sie nicht, dass über einer der Stuhllehnen ein Damenjäckchen hängt. Kaum dass sie sitzen, kommt ein junger Mann, nur wenig älter als sie selbst, und sagt mit einiger Erregung, dass dies die Plätze von seiner Freundin und ihm seien. Eigentlich.

»Steht nicht dran«, antwortet Walter forsch. »Woher sollten wir das also wissen?«

Der Flaumbärtige wägt ab, ist betreten. »Die Jacke …«, versucht er zaghaften Widerspruch, und Martin, der auf dem behängten Stuhl sitzt, langt hinter sich und wirft das Kleidungsstück mit Schwung über den Tisch.

»Holt euch zwei Stühle und setzt euch doch zu uns«, lenkt Fredi ein und grinst. »Wir beißen ja nicht.«

»Oh«, sagt der schmächtige Jüngling mit blassem Gesicht, »das ist echt nett, aber wir möchten nicht stören. Wir bleiben einfach gleich an dem Tisch da drüben sitzen, statt die Stühle wegzutragen.«

Er legt sich die Jacke seiner Freundin über den Arm und geht.

Harry, der eigentlich Harald und mit Nachnamen Stoffler heißt, fragt in die Runde: »Habt ihr das gesehen? Wir sind denen wohl nicht fein genug?«

»Wir haben es mitbekommen, wir sind ja nicht blind«, sagt Siegfried, und die anderen nicken zustimmend.

»Mann, ihr habt doch Tomaten auf den Augen«, giftet Harry weiter. »Habt ihr nicht bemerkt, was er am Jackettaufschlag getragen hat?«

»Das Bonbon«, sagt Siggi, mit bürgerlichem Namen Siegfried Samon und Sohn eines im Krieg gebliebenen Mannes, der damals eine schwarze Uniform getragen hatte. Seine Mutter hat irgendwann mal fallen lassen, dass dies wohl das Beste für ihn gewesen sei, denn hätte er überlebt, wäre er von den Russen an die Wand gestellt worden. Und das mit einigem Recht. Mehr hat sie dazu nicht verlauten lassen und Siggi auch nicht nachgefragt. Es hat ihn nicht interessiert, was sein Alter, an den er sich überhaupt nicht erinnern konnte, im Krieg so getrieben hatte. Außerdem: Worin sollte der Unterschied bestehen, ob man an der Front oder vor einem Erschießungskommando endet? Tot ist tot.

»Genau«, bekräftigt der neben ihm sitzende Walter. Er hat das Parteiabzeichen mit den beiden Händen am Revers ebenfalls gesehen, das gemeinhin nur »Bonbon« genannt wird.

Diese Tatsache scheint Harry in die Nase zu stechen. Er ist, wie jeder hier am Tisch, kein Freund dieses Landes und erst recht nicht jener Partei, die sich zur führenden Kraft erklärt hat. Überall hat sie das Sagen. Für einen Freigeist wie Harry ist das eine unerträgliche Bevormundung. »Wollen wir ihm eine verpassen?«

Kurt, mit Nachnamen Schabow, winkt ab. Nur weil der Bonze auch beim Dorftanz sein Parteiabzeichen trage, müsse man ihm doch nicht gleich ein paar aufs Maul geben.

Walter nickt. Das sei nun wirklich albern. Sich mit irgendwelchen Dorftrotteln zu prügeln, weil man deren Bräute betanzt, mache ja noch irgendwie Sinn. Aber nur wegen eines Bonbons …?

Inzwischen schiebt der Wirt acht gefüllte Biergläser durch die Luke. Wie selbstverständlich langt der am nächsten zur Durchreiche sitzende Martin nach dem Tablett und setzt es auf dem Tisch ab. Jeder greift sich ein Glas. Bereits auf dem kurzen Weg vom Zapfhahn bis hierher ist die Blume zusammengefallen. Nein, ein Produkt hoher Braukunst ist das Helle wahrlich nicht. Doch es ist das einzige Bier, das gezapft wird. Bunte Brause ist keine Alternative.

»Prost!«, ruft Fredi in die Runde und führt das Glas zum Mund.

Damit ist jedoch das von Harry aufgeworfene Thema nicht unbedingt vom Tisch. Man müsse dem Parteipinsel nicht gleich die Nase blutig hauen, hebt Stoffler wieder an, nachdem er das nahezu geleerte Glas auf dem Pappdeckel abgesetzt hat. Draußen am Anger gebe es doch einen schönen Dorfteich.

»Gute Idee«, sagt Walter beifällig.

Und Fredi meint: »Na ja, wenn es sich ergibt. Warum nicht.«

Die Musik hebt an. Schon nach wenigen Takten ist die Tanzfläche gefüllt. Eintänzer oder Eisbrecher braucht man hier nicht. Die meisten sind doch einzig deshalb hierhergekommen, um zu tanzen. Warum also warten?