Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: e-artnow

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

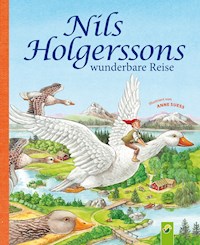

Dieses eBook: "Die Königinnen von Kungahälla" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Selma Lagerlöf (1858-1940) war eine schwedische Schriftstellerin. Sie ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen des Landes und gehört zu den schwedischen Autoren, deren Werke zur Weltliteratur zählen. 1909 erhielt sie als erste Frau den Nobelpreis für Literatur. Sie verfasste religiöse, fantasievolle und heimatverbundene Werke sowie Kinderbücher. Neben Romanen schrieb sie ihr ganzes Leben auch Kurzgeschichten, Erzählungen und Legenden. Ein sehr bekanntes Werk Lagerlöfs ist Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen, das sie 1906 schrieb. Aus dem Buch: "Es war einmal ein schöner Frühling. Und das war gerade der Frühling, in dem die schwedische Königin Sigrid Storråda in Kungahälla mit dem norwegischen König Olaf Tryggvason zusammentreffen sollte, um mit ihm über ihre Heirat zu beschließen. Es war ganz wunderlich, daß König Olaf Königin Sigrid besitzen wollte, denn freilich war sie reich, schön und hochgesinnt, aber sie war die ärgste Heidin, während König Olaf Christ war und nichts anderes im Sinne hatte, als Kirchen zu bauen und die Menschen zu zwingen, sich taufen zu lassen. Aber vielleicht dachte er, daß der Herr, Gott in der Höh', sie bekehren würde. Doch noch wunderlicher war es, daß, als Storråda König Olafs Sendboten kundgetan hatte, daß sie nach Kungahälla segeln wollte, sobald das Meer eisfrei war, der Frühling sogleich seinen Anfang nahm. Alle Kälte und aller Schnee floh dahin, gerade wenn es sonst strenger Winter zu sein pflegt..."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 130

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Königinnen von Kungahälla

Inhaltsverzeichnis

Wo einst das große Kungahälla stand ...

Wenn jemand, der von der alten Stadt Kungahälla reden gehört, zu dem Orte am Nordre Ülf käme, wo sie einstmals gelegen war, würde er gewiß höchlichst verwundert sein. Er würde sich fragen, ob Kirchen und Kastelle dahinschmelzen konnten wie Schnee, oder ob die Erde sich aufgetan hatte, um sie zu verschlingen. Er ist an eine Stelle gekommen, wo in früheren Zeiten eine mächtige Stadt stand, und er findet nicht eine Gasse, nicht eine Schiffsbrücke. Er bekommt weder Ruinenhaufen noch leergebrannte Stätten zu sehen, er findet nur einen Herrenhof, umgeben von grünen Bäumen und roten Scheunen. Er sieht nur weite Wiesen und Felder, über die der Pflug jahraus jahrein geht ohne von Grundmauern oder steingepflasterten Höfen behindert zu werden.

Man kann sich ja denken, daß er zu allererst hinab zum Ufer des Ülf gehen wird. Er wird wohl nicht erwarten, dort einige der großen Schiffe zu finden, die zu den Ostseehäfen und dem fernen Spanien fuhren. Aber er wird hoffen, irgend eine Spur der alten Schiffswerften zu sehen, der großen Bootshütten und der Brücken. Er denkt, daß er einen der großen Öfen finden wird, in denen man Salz brannte, er will das ausgetretene Steinpflaster der Straße sehen, die zum Hafen führte. Er fragt nach der deutschen Brücke und nach der schwedischen Brücke, er will die Tränenbrücke sehen, auf der Kungahällas Frauen ihren Männern und Söhnen Lebewohl sagten, wenn diese auf lange Fahrt auszogen. Aber da er hinab zum Ülfstrand kommt, da erblickt er nichts anderes als das wogende Schilf. Er sieht einen holprigen Fahrweg, der hinab zur Fähre geht, er sieht ein paar schwanke Ruderboote und eine kleine platte Fähre, die einen Bauernwagen hinüber nach Hisingen führt. Aber keine großen Fahrzeuge kommen sachte den Fluß hinan, er kann nicht einmal irgendwelche dunkle Schiffswracke unten auf dem Ülfgrunde liegen und vermodern sehen.

Da er nichts Bemerkenswertes unten am Hafen findet, sucht er vielleicht den berühmten Klosterhügel auf. Er könnte wohl Spuren der Palissaden und Wälle sehen wollen, die ihn einst umgaben. Er könnte das hohe Kastell sehen wollen und die langgestreckten Klostergebäude. Er würde sich sagen, daß doch wenigstens einige Trümmer der herrlichen Kirche erhalten sein müßten, in der das Kreuz verwahrt wurde, das wundertätige Kreuz, das von Jerusalem heimgebracht war. Er denkt an die Menge von Denkmälern, die die heiligen Hügel decken, welche sich über anderen Stätten der Vergangenheit erheben, und sein Herz beginnt in froher Erwartung zu pochen. Aber als er zu dem alten Hügel kommt, der sich über den Ackern erhebt, findet er dort nichts anderes, als einige rauschende Bäume. Er wird dort keine Mauern finden, keine Türme, keine Giebel, von Spitzbogenfenstern durchzogen. Gartenbänke und Stühle wird er unter den Bäumen sehen, doch keinen säulengeschmückten Klosterhof, keine schönbehauenen Grabsteine.

Nun, da er auch hier nichts gefunden, wird er vielleicht beginnen, nach dem alten Königshofe zu fahnden. Er wird an die großen Säle denken, nach denen Kungahälla seinen Namen erhalten hat. Vielleicht könnte doch etwas von dem ellendicken Zimmerholz der Wände übrig sein, oder von den tiefen Kellern unter der großen Halle, wo die norwegischen Könige ihre Gastmähler feierten. Er denkt an des Königsschlosses glattgrünen Hofplan, wo die Könige silberbehufte Fohlen einritten und die Königinnen goldgehörnte Kühe molken. Er muß an das hohe Jungfrauenkämmerlein denken, an das Bräuhaus mit den großen Kesseln, an den großen Bratherd, wo ein halber Ochse auf einmal in den Kochtopf getan wurde und ganze Schweine sich am Spieße drehten. Er denkt an das Gesindehaus und die Falkenkäfige und die Vorratskammern, Gebäude an Gebäude rings um den ganzen Hof, moosbewachsen vom Alter, mit Drachenköpfen geziert. Von einer solchen Menge Bauten muß doch irgend eine Spur übrig sein, denkt er.

Aber als er nach dem alten Königshofe fragt, führt man ihn zu einem Herrenhofsgebäude mit Glasveranda und Wintergarten. Der Hochsitz ist verschwunden, und alle silberbeschlagenen Trinkhörner und alle ochsenhautbezogenen Schilde. Man kann ihm nicht einmal den glatten Hofplatz zeigen mit dem kurzen dichten Gras und den schmalen in dem schwarzen Erdreich ausgetretenen Gehwegen. Er sieht Gartenerdbeerland und Rosenanpflanzungen, er sieht fröhliche Kinder und junge Mädchen, die unter Apfel- und Birnbäumen spielen. Keine Kämpen sieht er, die ringen, keine Ritter, die Federbälle schleudern.

Vielleicht fragt er nach der Eiche auf dem Marktplatze, wo die Könige Thing hielten und die zwölf Urthelsteine errichtet waren. Oder nach der langen Gasse, von der man behauptete, daß sie meilenweit ging! Oder nach den reichen Kaufmannshöfen, die durch dunkle Gäßchen getrennt waren und alle ihre Brücke und ihr Bootshaus unten am Ülf hatten! Oder nach der Marienkirche am Marktplatze, wo die Seefahrer kleine getakelte Schiffe opferten und die Betrübten kleine Herzen aus Silber!

Aber nichts wird man ihm zeigen können. Kühe und Schafe weiden da, wo die lange Gasse sich erstreckte. Roggen und Hafer wächst auf dem Markte, und Ställe und Scheunen erheben sich, wo sich einst die Menschen um lockende Kaufstände drängten.

Sicherlich wird dies ihn sehr betrüben. Ist denn nichts übrig, wird er sagen, hat man denn gar nichts, das man mich sehen lassen kann?

Und er wird vielleicht glauben, daß man ihn betrogen hat. Er wird sagen, daß das große Kungahälla unmöglich hier gelegen haben kann. Es muß an anderer Stelle gewesen sein.

Da wird man ihn hinab zum Ülfstrande führen, und man wird ihm einen grobbehauenen Steinblock zeigen, und wird die silbergrauen Moosflechten herunterscharren, sodaß er sehen kann, daß Figuren in den Stein eingeritzt sind.

Er wird gar nicht verstehen können, was sie vorstellen, sie werden für ihn ebenso undeutbar sein wie die Flecke auf der Mondscheibe. Aber man wird ihm versichern, daß sie ein Schiff und ein Elentier vorstellen und daß sie dort einst eingeritzt wurden zur Erinnerung an die erste Grundlegung der Stadt.

Und da er noch immer nicht begreift, wird man ihm erzählen, was die Felsenzeichnung darstellt.

Die Waldkönigin

Markus Antonius Poppius war ein angesehener römischer Kaufmann. Er trieb Handel mit entlegenen Ländern, und vom Hafen in Ostia sandte er wohlausgerüstete Dreiriemer nach Spanien, nach Britannien und auch nach Germaniens Nordküste. Das Glück war ihm günstig, und er sammelte unermeßliche Reichtümer, die er sich freute, seinem einzigen Sohne als Erbteil hinterlassen zu können. Leider hatte dieser Sohn nicht seines Vaters Tüchtigkeit geerbt. Ach, die ganze Welt kennt solche Verhältnisse! Eines reichen Mannes einziger Sohn! Braucht man mehr zu sagen? Es ist stets dasselbe gewesen.

Man könnte glauben, daß die Götter den reichen Männern diese unleidlichen Faulenzer, diese stumpfen, blassen, müden Toren zu Söhnen geben, um den Menschen zu zeigen, welche grenzenlose Narretei es ist, Reichtümer anzusammeln. Wann werden die Menschen ihre Augen öffnen? Wann werden sie anfangen, die Lehren der Götter zu beherzigen?

Der junge Silvius Antonius Poppius war im Alter von zwanzig Jahren so weit, daß er alle Genüsse des Lebens erprobt hatte. Er gab auch gerne zu verstehen, daß er ihrer aller müde war, aber dessenungeachtet merkte man kein Erkalten in dem Eifer, mit dem er ihnen nachjagte. Im Gegenteil wurde er ganz verzweifelt, als ein hartnäckiges wunderliches Mißgeschick, das auf einmal anfing ihn zu verfolgen, störend in sein Genußleben eingriff. Seine numidischen Pferde wurden lahm am Tage vor dem vornehmsten Wettfahren des Jahres, seine unerlaubten Liebesverbindungen wurden entdeckt, sein geschicktester Koch starb am Sumpffieber. Dies war mehr als genug, um eine Sinnesstärke zu brechen, die sich nicht in Mühen und Anstrengung gestählt hatte. Der junge Poppius fühlte sich so unglücklich, daß er beschloß, sich des Lebens zu berauben. Er schien zu glauben, daß er in keiner wirksameren Weise jene Götter des Mißgeschickes prellen konnte, die ihn verfolgten und ihm das Leben zur Qual machten.

Es gibt Unglückliche, die Hand an sich legen, um den Verfolgungen der Menschen zu entfliehen, doch nur ein Tor wie Silvius Antonius kann sich eines solchen Auswegs bedienen wollen, um den Göttern zu entfliehen. Dies läßt einen an die berühmte Erzählung von dem Manne denken, der vor dem Löwen floh und gerade in seinen aufgerissenen Rachen sprang. Der junge Poppius war allzu weich gesinnt, um einen blutigen Tod zu wählen. Ebensowenig sagte es ihm zu, durch ein qualvolles Gift zu sterben. Nach reiflicher Überlegung beschloß er den sanften Tod in den Wellen. Aber als er hinab zum Tiber kam, um sich zu ertränken, konnte er sich nicht überwinden, seinen Körper dem schmutzigen, schwer dahingleitenden Flußwasser anzuvertrauen. Eine gute Weile stand er unentschlossen und starrte in den Strom. Da ward er von der Zaubermacht ergriffen, die über den Flüssen liegt und träumt. Er empfand das große heilige Sehnen, das diese unruhigen Wanderer der Natur beseelt, er wollte das Meer sehen.

»Ich will in einem klarblauen Meer sterben, das bis hinab zu seinem Grunde von Sonnenlicht durchrieselt wird«, sagte Silvius Antonius. »Mein Leib soll auf einem roten Bett von Korallen ruhen. Die Schaumwellen, die ich emporjage, wenn ich in die Tiefe versinke, sollen schneeweiß und frisch sein, sie sollen nicht den rußbefleckten Schaumblasen gleichen, die hier am Flußrande stehen und zittern.«

Er eilte sogleich heim, ließ einspannen und fuhr hinaus nach Ostia. Er wußte, daß eines von seines Vaters Schiffen segelfertig im Hafen liegen würde. Der junge Poppius trieb seine Pferde zur äußersten Eile an, und es glückte ihm, an Bord zu kommen, gerade als die Anker gelichtet wurden. Es ist leicht zu begreifen, daß er keinerlei Gepäck oder Ausrüstung zu brauchen vermeinte. Er ließ es sich nicht einmal beifallen, den Schiffer zu fragen, wohin er steuerte. Es ging ja auf alle Fälle hinaus ins Meer, und das war genug für ihn.

Es währte auch nicht lange, so erreichte der junge Selbstmörder das, was er wünschte. Der Dreiriemer hatte die Tibermündung hinter sich gelassen, und das Mittelmeer breitete sich vor Silvius Antonius aus, blau, schaumglitzernd und sonnenbeglänzt. Das Meer war so, daß es Silvius Antonius der Behauptung der Poeten Glauben schenken ließ, das wallende Wasser sei nur eine dünne Hülle, die die schönste Welt verberge. Er mußte ihren Worten glauben, daß der, der mutig die Wasserdecke durchdringt, sogleich das Perlenschloß des Meeresgottes erreicht. Der junge Mann beglückwünschte sich, diese Todesart gewählt zu haben. Eigentlich konnte man es nicht so nennen, es war unmöglich zu glauben, daß dieses schöne Wasser töten konnte. Es war nur ein Weg in eine Welt, deren Genüsse nicht trügerisch sein und nicht nur Müdigkeit und Ekel hinterlassen würden.

Mit Mühe nur konnte er seinen Eifer zügeln. Doch das Verdeck rings um ihn war von Seeleuten erfüllt. Selbst Silvius Antonius konnte einsehen, daß, wenn er jetzt ins Meer sprang, die Folge ganz einfach die sein mußte, daß einer von seines Vaters hurtigen Seeleuten sich ins Wasser stürzte und ihn auffischte.

Inzwischen kam der Schiffer, nachdem die Segel gehißt und die Ruderer recht in Fahrt gekommen waren, mit der größten Höflichkeit auf ihn zu.

»Du willst mir also nach Germanien folgen, mein Silvius,« sagte er. »Du erweisest mir eine große Ehre.«

Der junge Poppius erinnerte sich mit einem Male, daß dieser Mann nie von einer Reise heimgekehrt war, ohne ihm als Angebinde irgend einen seltenen Gegenstand aus den Barbarenländern mitzubringen, die er besucht. Er hatte ihm Holzstücke gegeben, aus denen die Wilden Feuer hervorlocken konnten, große Ochsenhörner, die sie als Trinkgefäße benutzt hatten, und ein Halsband aus Bärenzähnen, das eines großen Häuptlings Vorrechtszeichen gewesen war.

Dieser prächtige Mann strahlte vor Befriedigung darüber, seines Herrn Sohn an Bord seines Schiffes zu haben. Er sah es als einen neuen Beweis der Klugheit des alten Poppius an, daß er den Sohn in entlegene Länder sandte und ihn nicht länger unter den trägen jungen Männern umhergehen und Weichlichkeit lernen ließ.

Der junge Poppius riß ihn nicht aus seinem Irrtum. Er fürchtete, daß der Schiffer sogleich mit ihm umkehren würde, wenn er etwas von seiner Absicht verriet.

»Wahrlich, Galenas,« sagte er, »wollte ich dich nur zu gerne auf dieser Reise begleiten; allein ich fürchte, daß ich dich bitten muß, mich in Bajae ans Land zu setzen. Ich habe meinen Entschluß zu spät gefaßt. Hier siehst du mich ohne Gepäck, ohne Geld.«

Aber Galenas beteuerte ihm, daß er um eines so leicht abzuhelfenden Mangels willen nicht von der Reise abzustehen brauche. Befand er sich nicht auf seines Vaters wohlausgerüstetem Schiff? Er brauchte weder warme pelzgefütterte Kleider zu entbehren, wenn das Wetter rauh wurde, noch leichte Gewänder aus syrischen Geweben, so wie Seeleute sie anzulegen pflegen, wenn sie bei gutem Wetter in irgend einem freundlichen Archipel kreuzen.

*

Drei Monate nach der Abfahrt von Ostia ruderte Galenas' Dreiriemer durch eine felsige Inselgruppe. Weder der Schiffer noch irgend jemand aus der Mannschaft wußte genau, wo sie sich befanden, aber sie waren froh, für eine Weile vor den Stürmen geschützt zu sein, die draußen auf dem offenen Meere rasten.

Man hätte wirklich glauben können, Silvius Antonius habe recht mit seiner Behauptung, daß eine Gottheit ihn verfolge. Niemand auf dem Schiffe hatte je eine solche Reise erlebt. Die unglücklichen Seeleute sagten einander, daß sie nicht zwei Tage lang schönes Wetter gehabt, seit sie Ostia verlassen hatten. Der eine Sturm hatte den andern gejagt. Unglaublichen Leiden hatten sie sich unterwerfen müssen. Hunger und Durst hatte sie gequält, während sie Tag und Nacht, ermattet und beinahe krank vor Schlaflust, Ruder und Segel hatten bedienen müssen.

Es erhöhte den Mißmut der Seeleute, daß sie keinen Handel treiben konnten. Wie hätten sie einer Küste nahen sollen, um ihre Waren auf dem Strande auszubreiten und Tauschgeschäfte abzuschließen, bei solchem Wetter! Im Gegenteil, sowie sie eine Küste aus dem hartnäckigen, regenschweren Nebel, der sie umgab, auftauchen sahen, hatten sie hinaus ins Meer steuern müssen, aus Furcht vor ihren schaumumsprühten Klippen. Eines Nachts, als sie auf einer Schäre aufgelaufen waren, hatten sie die halbe Ladung ins Meer werfen müssen. Und an die andere Hälfte wagten sie kaum zu denken; denn war es nicht zu befürchten, daß auch sie gänzlich verdorben sein würde, nach all den Sturzwellen, die das Schiff überflutet hatten?

Aber wenn Galenas und seine Männer gewußt hätten, warum der junge Poppius an Bord gekommen war, würden sie es ganz gewiß bitter beklagt haben, daß er seine Absicht nicht ausführte; denn sie waren alle überzeugt, daß es seine Anwesenheit sei, die dieses Mißgeschick verschuldet hatte. In mancher dunklen Nacht hatte Galenas gefürchtet, die Seeleute würden sich auf den Sohn des Reeders stürzen und ihn ins Meer werfen. Mehr als einer von ihnen erzählte, daß er in den schauerlichen Sturmnächten dunkle Hände gesehen, die sich aus dem Wasser emporreckten und nach dem Schiffe griffen. Und man glaubte kein Loos unter der Schiffsmannschaft werfen zu müssen, um den zu finden, den diese Hände hinab in die Tiefe reißen wollten. Sowohl der Schiffer als die Mannschaft erwiesen Silvius Antonius die große Ehre, zu glauben, daß um seinetwillen all diese Stürme die Luft durchbrausten und das Meer aufpeitschten.

Wenn Silvius Antonius sich in dieser Zeit wie ein Mann betragen, wenn er seinen Teil an der Arbeit und dem Nachdenken auf sich genommen hätte, würde vielleicht einer seiner Begleiter Mitleid für ihn gefaßt haben, als für einen Unglücklichen, der sich den Zorn der Götter zugezogen. Aber der junge Mann hatte es nicht verstanden, ihr Mitgefühl zu erwerben. Er hatte an nichts anderes gedacht, als sich gegen den Wind zu schützen und Pelzwerk und Decken aus der Ladung hervorzusuchen, um sich vor der Kälte zu bewahren.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: