4,99 €

Mehr erfahren.

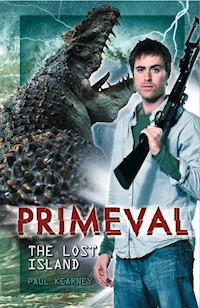

- Herausgeber: Atlantis Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die Königreiche Gottes

- Sprache: Deutsch

Die fünf Königreiche Gottes sind gespalten. Auf dem Treffen der weltlichen Herrscher haben sich die drei Könige Abeleyn von Hebrion, Mark von Astarak und Lofantyr von Torunna vom neu gewählten Pontifex Himerius losgesagt und sind daraufhin exkommuniziert worden. Sie halten zum tot geglaubten Macrobius, dem alten Pontifex, der an der Seite des Soldaten Corfe, des einzigen Überlebenden der Armee des John Mogen aus Aekir, in der Feste Ormann wieder aufgetaucht ist.

Zur gleichen Zeit kämpft der Seemann Richard Hawkwood auf der Überfahrt gen Westen um das Überleben. Endlich auf dem geheimnisvollen Kontinent angekommen, muss die Expedition feststellen, dass das Land bereits bewohnt ist. Seit Jahrhunderten lebt hier ein Volk von Magiern und Gestaltwandlern, die mächtiger sind als alles, was die Bewohner der "alten Welt" sich vorstellen können.

Daheim findet derweil ein junger Mönch eine uralte Schriftrolle, deren Inhalt die Ordnung der bekannten Welt komplett auf den Kopf stellen könnte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 548

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Inhalt

Was bisher geschah

Prolog

Teil I. Die Spaltung

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Teil II. Der Westliche Kontinent

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Teil III. Die Glaubenskriege

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Zwanzig

Einundzwanzig

Zweiundzwanzig

Dreiundzwanzig

Vierundzwanzig

Fünfundzwanzig

Weitere Atlantis-Titel

Paul Kearney

Die Königreiche Gottes 2

Die Ketzerkönige

Ins Deutsche übertragen von Michael Krug

Dies ist das Jahrhundert der Krieger

Was bisher geschah

Mehr als ein halbes Jahrtausend liegt die Geburt des heiligen Ramusio zurück, jenes Mannes, der das Licht des wahren Glaubens in die westliche Welt brachte. Das Imperium der Fimbrier, das sich einst über den gewaltigen Kontinent Normannien erstreckte, gibt es nur noch als verschwommene Erinnerung. Es zersplitterte in eine Reihe mächtiger Königreiche und die fimbrischen Kurfürstentümer existieren seit über vier Jahrhunderten abgeschottet hinter ihren Grenzen, teilnahmslos gegenüber Ereignissen außerhalb ihrer Welt.

Nun aber setzen Veränderungen ein, die niemanden unberührt lassen. Aekir, die heilige Stadt an der Ostgrenze Normanniens und Sitz des Pontifex Maximus Macrobius, Oberhaupt der Kirche, wird von den kriegerischen Heerscharen der heidnischen Merduks erobert, die seit Jahrzehnten die östliche Grenze der ramusischen Königreiche bestürmen.

In den Wirren des Untergangs der Stadt flieht Corfe Cear-Inaf als einer der wenigen überlebenden Verteidiger nach Westen. Auf der vor Flüchtlingen wimmelnden Straße freundet er sich mit einem alten Mann an, dem die Merduks das Augenlicht raubten. Bald findet Corfe heraus, dass es sich dabei um keinen Geringeren als Macrobius höchstpersönlich handelt, dem die Flucht gelang, unerkannt von den Truppen des Shahr Baraz, General der Merduks. Corfe hat mit eigenem Kummer zu kämpfen: Er ließ in Aekir seine Frau zurück, die er für tot hält. Doch sie überlebte den Sturmangriff, womit Corfe nie gerechnet hätte, und wurde gefangen genommen. Als Kriegsbeute wird sie an den Hof des Sultans geschickt, um dessen Harem zu bereichern. Mit Tausenden anderen ziehen Corfe und Macrobius gen Westen, um in der uneinnehmbaren Festung an der Senke von Ormann Schutz zu suchen, der letzten Verteidigungslinie des Westens nach dem Fall Aekirs.

Mittlerweile kehrt am gegenüberliegenden Ende des Kontinents der Seefahrer Richard Hawkwood von einer Reise zurück und muss feststellen, dass in dieser Zeit der Furcht und Ungewissheit die kriegerische Faust des Ordens vom Ersten Tage in der großen Hafenstadt Abrusio, der Hauptstadt des Königreiches Hebrion, auf jeden niederfährt, der über magische Fähigkeiten verfügt oder fremdländischer Herkunft ist. Da Hawkwoods halbe Besatzung außerhalb der Grenzen Hebrions geboren wurde, wirft man sie ins Verlies, wo sie der Scheiterhaufen erwartet. Abeleyn, König von Hebrion, tut, was er kann, um die Zahl der Hinrichtungen durch Verbrennen in der derben, alten Hafenstadt gering zu halten; zugleich muss er sich in einem Willenskrieg gegen Himerius behaupten, seinen obersten Vertreter der Kirche, der die Inquisition ins Leben rief und die Kirche ersuchte, ihm Unterstützung in Form von zweitausend Ordensrittern zu gewähren, dem fanatischen militärischen Arm der Kirche.

Auch den Zauberer Bardolin betrifft die Säuberungsaktion. Er freundet sich mit einem jungen, weiblichen Gestaltwandler an, den er vor einer Stadtpatrouille rettet, was jedoch höchstwahrscheinlich nur eine kurze Gnadenfrist bedeutet. Dann erzählt ihm sein alter Lehrmeister Golophin, der weise (und geächtete) Berater des Königs, von einem möglichen Ausweg. Der hebrionische König ist im Begriff, eine Erkundungs- und Kolonisationsfahrt in den Westen zu finanzieren, und die Schiffe bieten Platz für ein stattliches Kontingent der Dweomer, die im Augenblick überall im Land verfolgt werden.

Der Kapitän dieser Reise ist kein Geringerer als Richard Hawkwood, der von einem ehrgeizigen Vertreter des niederen Adels, Murad von Galiapeno, zur Übernahme dieser Aufgabe erpresst wurde. Murad will sich ein eigenes Königreich schaffen; er glaubt, dass sich irgendwo in den Weiten des großen Westlichen Ozeans ein vergessener Kontinent befindet. Er ist im Besitz eines alten Schiffstagebuches, das die Beschreibung einer lange zurückliegenden Reise zu diesem Kontinent enthält. Er verrät weder König Abeleyn noch Hawkwood, dass die damalige Reise in den Westen in Tod und Wahnsinn endete, da sich ein Werwolf an Bord des Schiffes befand.

Die Expedition sticht in See, nachdem Hawkwood sich von seiner leidenschaftlichen, blaublütigen Geliebten Jemilla und seiner farblosen, hysterischen Gattin Estrella verabschiedet hat. Doch im letzten Augenblick schließt sich ein unliebsamer Fahrgast der Reisegesellschaft an. Ortelius, ein Mönch der Brüder vom Ersten Tage, schifft sich mit den Entdeckern ein – zweifellos mit der Absicht, der Kirche von dieser gottlosen Fahrt zu berichten.

Derweil überschlagen sich im Osten die Ereignisse. Corfe und Macrobius erreichen endlich die Feste von Ormann, wo man Macrobius erkennt und willkommen heißt. Corfe wird wieder in den Rang eines Offiziers der torunnischen Armee erhoben. Der Sultan der Merduks, Aurungzeb, befiehlt gegen den Rat seines alten Generals, Shahr Baraz, einen unverzüglichen Angriff auf die Festung: Zwei aufeinanderfolgende Sturmversuche schlagen fehl, der zweite wird vor allem aufgrund Corfes militärischer Brillanz zurückgeschlagen. Als der Sultan mittels eines Homunkulus einen dritten Angriff anordnet, verweigert Shahr Baraz den Befehl und tötet den Homunkulus, wodurch er Aurungzebs Hofmagier, Orkh, verkrüppelt und entstellt. Danach flieht Shahr Baraz in die östlichen Steppen und der Feldzug wird wegen des Wintereinbruchs verschoben. Vorerst ist die Feste von Ormann in Sicherheit. Nachdem Corfe vom Kommandanten der Feste, Martellus dem Löwen, zum Oberst befördert wird, erhält er den Auftrag, Macrobius in die torunnische Hauptstadt Torunn zu begleiten, wo der alte Pontifex neue Bedeutung erlangt.

Denn mittlerweile ist die Kirche gespalten. Während Macrobius’ Abwesenheit haben die Kirchenoberen der fünf Königreiche den unbarmherzigen Prälaten von Hebrion, Himerius, zum neuen Pontifex gewählt und dieser weigert sich anzuerkennen, dass Macrobius noch am Leben ist. Beim Konklave der Könige in Vol Ephrir, dem sämtliche Herrscher des ramusischen Normannien beiwohnen, kommt es schließlich zum Eklat. Auf dieser Zusammenkunft anerkennen drei Könige – Abeleyn von Hebrion, Mark von Astarak (Abeleyns Verbündeter und künftiger Schwager) sowie Lofantyr von Torunna – Macrobius als rechtmäßigen Pontifex, wohingegen sich alle übrigen ramusischen Regenten des Kontinents auf Himerius’ Seite stellen. Die Folge ist eine religiöse Spaltung ungeahnten Ausmaßes und die Gefahr eines bevorstehenden Bruderkrieges zwischen den ramusischen Staaten – und das zu einer Zeit, als die Bedrohung durch die Merduks ihren Höhepunkt erreicht hat. Doch dies ist nicht das einzige bedeutsame Ereignis während des Konklaves.

Die Fimbrier, die sich so lange abgekapselt hatten, entsenden Vertreter zu der Versammlung, um ihre Truppen jedem Staat anzubieten, der sie benötigt – gegen bare Münze. Lofantyr von Torunna, der unter großem Druck steht, nimmt die Gesandten sogleich beim Wort und ersucht sie, eine fimbrische Streitmacht zur Unterstützung seiner abgekämpften Truppen an der Senke von Ormann zu schicken. Abeleyn jedoch beschleicht ein ungutes Gefühl, da er überzeugt davon ist, dass die Fimbrier etwas im Schilde führen und womöglich gar von der Wiedererrichtung des Imperiums träumen.

Als das Konklave in Verbitterung und Feindseligkeit auseinanderbricht, erfährt Abeleyn eine weitere bedeutsame Neuigkeit. Fürstin Jemilla, erst seit Kurzem seine Geliebte, teilt ihm mit, dass sie von ihm schwanger sei. Abeleyn macht sich auf die Heimreise – mit dem Wissen, dass die Kirche Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, während seiner Abwesenheit sein Königreich an sich zu reißen, und dass in Kürze ein uneheliches, von ihm gezeugtes Kind das Licht der Welt erblickt.

Während Krieg und religiöse Unstimmigkeiten Normannien spalten, segeln die zwei Schiffe Hawkwoods beständig nach Westen. Sehr zu Hawkwoods Ärger bestimmt Murad zwei der weiblichen Fahrgäste zu seinen Dienerinnen und Bettgefährtinnen. Eine der beiden ist Bardolins Mündel, die junge Gestaltwandlerin Griella. Sie hasst Murad, doch irgendetwas in ihrem Innern findet Gefallen an seiner Grausamkeit – genauso, wie Murad auf das seltsame, ungezähmte Wesen anspricht, das er in ihr fühlt. Bardolin ist gleichermaßen eifersüchtig wie besorgt über die Folgen der Beziehung dieser beiden, doch ihm sind die Hände gebunden.

Das Schiff übersteht einen schweren Sturm, wird dabei jedoch weit vom Kurs abgetragen. Als eine Flaute einsetzt, bedient Hawkwood sich der Fähigkeiten des Pernicus, eines Wettermachers, der einen Wind herbeizaubern soll – ungeachtet der Einwände des Priesters Ortelius, der beharrlich behauptet, die Reise sei verflucht. Der Wind kommt auf, hält jedoch nicht lange an, denn bald wird Pernicus ermordet im Laderaum aufgefunden. Seine Wunden scheinen von einer Art Tier zu stammen.

Während die Schiffe sich weiter nach Westen quälen, verlieren sie den Kontakt zueinander. Hawkwood weiß nicht, ob sein zweites Schiff noch fährt oder gesunken ist. Er hat auf dem eigenen Kahn mit genügend Problemen zu kämpfen. Das nächste Mordopfer wird der Erste Maat, dann verschwindet ein Kabinenjunge. Bardolin, der überzeugt davon ist, dass Griella hinter den Untaten steckt, teilt ihr seine Vermutung mit, stellt jedoch fest, dass die Gestaltwandlerin unschuldig ist. Bardolin steht vor einem Rätsel und das Schiff ähnelt zunehmend einem Kerker. Überall sind Wachen postiert, die Besatzung zeigt sich ungehorsam und angsterfüllt. Nur Hawkwoods Befehlsgewalt und Murads eiserne Disziplin halten Fahrgäste und Mannschaft im Zaum.

Doch eines Nachts fällt die Bestie an Bord über Hawkwood, Murad und Bardolin her. An dem Angriff sind zwei Werwölfe beteiligt. Der eine erweist sich als Ortelius, der andere als der vermisste Kabinenjunge, der nie verschmerzen konnte, dass Hawkwood ihn neuerdings verschmähte. In dem Kampf, der nun entbrennt, verwandelt Griella sich in ihr anderes Ich, um ihren Liebhaber Murad zu beschützen. Den anderen Wolfsmenschen besiegt Bardolin mit der Macht des Dweomer. Griella aber erliegt ihren Verletzungen, was Murad mit Entsetzen und Trauer erfüllt.

Das glücklose Schiff segelt weiter und endlich meldet der Ausguck Land in Sicht. Sie haben tatsächlich den Westlichen Kontinent erreicht, machen jedoch eine traurige Entdeckung: An dem Riff, das sich rings um die seltsame Küste erstreckt, sind Wrackteile von Hawkwoods zweitem Schiff zu erkennen, jedoch keine Anzeichen von Überlebenden.

Hawkwoods Reise endet damit, dass die Entdecker schließlich die Ufer des neuen Landes betreten. Sie haben keine Ahnung, was sie erwartet, doch sie wissen, dass Ortelius ihre Ankunft verhindern wollte. Schon seit über drei Jahrhunderten will irgendetwas verhindern, dass Schiffe die Reise in den Westen heil überstehen. Hawkwood und seine Mannschaft sind die Ersten, die es dennoch geschafft haben. Sie vermuten, dass diese neue Welt bewohnt ist. Doch von wem oder von was?

Prolog

Ständig zieht es die Menschen nach Westen. Ob es etwas mit dem Weg der Sonne zu tun hat? Sie scheinen von ihr angezogen wie Motten von der Flamme einer Kerze.

Viele lange Jahre sind vergangen und nur ich bin noch übrig: der letzte der Gründerväter. Längst besitzt mein Körper kaum noch seine ursprüngliche Gestalt. Vier Jahrhunderte sah ich verstreichen, vier Jahrhunderte, in deren Verlauf das Land sich kaum veränderte, das ich mir zur Heimat machte. Die Menschen ändern sich – und sie neigen zu dem Glauben, die Welt ändere sich mit ihnen. Aber das ist nicht der Fall. Sie lässt sie lediglich gewähren und geht ihren eigenen, geheimnisvollen Weg.

Und doch liegt etwas in der Luft, gleich dem Duft eines Winters in diesem Land ohne Jahreszeiten. Ich fühle, dass eine Veränderung bevorsteht.

Sie folgten dem safrangelben und scharlachroten Kurs der untergehenden Sonne, wie wir es immer geahnt hatten, mit großen Schiffen, deren wurmzerfressene Rümpfe Seetangstreifen hinter sich herzogen.

Wir beobachteten sie vom Dschungel aus. Männer in salzverkrusteten Rüstungen, die Gesichter von Skorbut verschwollen, mit Schwertern und Speeren bewaffnet, in späteren Zeiten auch mit Hakenbüchsen, deren stinkende Lunten im Wind glommen und zischten. Ausgemergelte Gestalten aus Hebrion, Astarak oder Gabrion; die Freibeuter der Alten Welt. Brutale Seeräuber mit funkelnden Augen.

Wir waren hierher gekommen, weil wir vor etwas flohen; sie kamen, weil sie nach etwas suchten. Doch statt Speis und Trank tischten wir ihnen Angst auf, statt Gold und Edelsteinen stopften wir ihnen blankes Entsetzen in die Taschen. Wir verwandelten die Jäger in die Gejagten und nahmen von ihnen, was immer wir wollten.

Langsam verrotteten ihre Kähne an den Anlegeplätzen, menschenleer, doch voller Geister. Einige wenige ließen wir am Leben, auf dass sie in den Königreichen Gottes von uns erzählen konnten. Auf diese Weise wurde der Mythos geboren. Wir verbargen unser Land hinter einem Schleier aus geheimnisvollen Geschichten und Furcht einflößenden Gerüchten. Wir überlagerten die Wahrheit mit einer Hyperbel des Wahnsinns. Wie die Klinge eines Schwertes auf dem Amboss schmiedeten wir eine Legende. Und wir tränkten sie in Blut.

Doch die Veränderung ist nahe. Seit vier Jahrhunderten verstecken wir uns hier und genau nach Plan reisten unsere Leute zurück in den Osten, nach und nach. Mittlerweile leben sie über ganz Normannien verstreut. Sie befehligen Soldaten, predigen vor Menschenmassen und wachen über Kinder. Einigen leihen sogar Könige ihr Ohr.

Teil I.Die Spaltung

Eins

Schon vor geraumer Zeit war zur Vesper geläutet worden, doch Bruder Albrec hatte vorgetäuscht, es überhört zu haben. Er kaute auf dem Kielende, sodass feuchte Federklümpchen auf die Bank tropften, was er jedoch gar nicht bemerkte. Wie er so mit zusammengekniffenen Augen im trüben Schein der gezogenen Kerze saß, glich sein Antlitz dem einer kurzsichtigen Wühlmaus – spitz und neugierig. Mit zitternder Hand blätterte er eine Seite eines alten Pergamentschriftstückes um, das vor ihm lag. Wenn gelegentlich eine Ecke durch die behutsame Berührung seiner Finger brach, winselte er leise, gleich einem Hund, der zusehen muss, wie sein Herr ohne ihn den Raum verlässt.

Die Worte auf dem Pergament waren in wunderschöner Schrift verfasst, doch die Tinte war verblasst. Ein seltsames Dokument, dachte Albrec. Jedwede Schnörkel fehlten, die als geradezu unabdingbares Zierwerk der heiligen Texte Ramusios galten. Lediglich Worte, deutlich, schmucklos und in eleganten Schwüngen geschrieben, prangten auf den Seiten, doch die Tinte ergab sich allmählich der Last der Jahre.

Das Pergament an sich war von geringer Qualität. Besaß man damals noch kein Velinpapier?, fragte sich Albrec, denn der Text war handgeschrieben und entstammte keiner der berühmten Druckerpressen von Charibon. Das Schriftstück musste uralt sein.

Und doch schien es, als wollte der Autor keine allzu große Aufmerksamkeit auf das Werk ziehen. Dies wurde durch den Umstand erhärtet, dass man das Pergament als zusammengerolltes Bündel loser Seiten in einer Mauerspalte gefunden hatte, in einem der untersten Kellergewölbe der Bibliothek. Bruder Columbar hatte die Schriftrollen zu Albrec gebracht und gemeint, man könne sie vielleicht als Löschpapier im Skriptorium verwenden, denn in Charibon wurden nach wie vor auch handgeschriebene Bücher hergestellt. Die blasse, aber deutlich erkennbare Schrift auf dem Papier ließ Albrec zögern und erregte die Aufmerksamkeit des Hilfsbibliothekars. Seine angeborene Neugier tat den Rest.

Beinahe war er geneigt, innezuhalten, aufzustehen und Bruder Commodius davon zu berichten, dem Oberbibliothekar. Doch irgendetwas ließ den kleinwüchsigen Mönch wie gebannt weiterlesen, während die übrigen Brüder zweifelsohne bereits beim Abendmahl saßen.

Der Pergamentbogen war fünf Jahrhunderte alt. Fast so alt wie Charibon selbst, das seit Aekirs Untergang das heiligste Ausbildungskloster des gesamten Kontinents darstellte. Als der unbekannte Autor den Text verfasste, war der heilige Ramusio gerade erst in den Himmel emporgefahren – vermutlich hatte dieses großartige Ereignis sogar zu Lebzeiten des Verfassers stattgefunden.

Als das hauchdünne Pergament an Albrecs verschwitzten Fingern kleben blieb, hielt der Mönch den Atem an. Er wagte kaum, es anzuhauchen, aus Angst, der antike, unersetzliche Text könnte verwischen und zerlaufen oder gar davonwehen wie Sand in einem plötzlich auftosenden Sturm.

… und wir flehten ihn an, uns nicht in dieser zunehmend düsteren Welt allein zu lassen. Der Heilige aber lächelte nur. »Mittlerweile bin ich ein alter Mann«, meinte er. »Was ich begonnen, sollt ihr fortsetzen; meine Zeit hier ist vorüber. Ihr alle seid Männer des Glaubens. So ihr an das glaubt, was ich euch gelehrt, und euer Leben in Gottes Hand legt, gibt es keinen Grund zur Furcht. Wohl verfinstert sich die Welt, doch dies ist nicht Gottes, sondern der Menschheit Werk. Dennoch ist der Lauf der Geschichte umkehrbar – das haben wir bewiesen. Denkt in den kommenden Jahren daran, dass wir die Geschichte nicht erleben, sondern sie erschaffen. In jedem Menschen steckt die Macht, die Welt zu verändern. Jedem Menschen ist eine Stimme gegeben, die er erheben kann – und bringen jene, die nicht hören wollen, diese Stimme zum Schweigen, so wird sich eine weitere Stimme erheben und wieder eine weitere. Eine Zeit lang lässt sich die Wahrheit unterdrücken, doch gewiss nicht für immer …

Der Rest der Seite fehlte; er war weggerissen. Albrec blätterte die nächsten, unleserlichen Pergamentfetzen durch. Tränen traten ihm in die Augen. Er musste sie wegblinzeln, als er begriff, dass die fehlenden Abschnitte unwiederbringlich verloren waren. Es war, als hätte man einem Verdurstenden in der Wüste einen Tropfen Wasser gegeben, damit er den staubtrockenen Mund benetzen konnte, und dann vor seinen Augen einen Becher in den Sand geleert.

Schließlich erhob sich der kleine Geistliche von der harten Bank und kniete sich auf den Steinboden, um zu beten.

Das Leben des Heiligen, ein authentischer Text, den seit einer Ewigkeit kein Auge erblickt hatte. Er erzählte die Geschichte eines Mannes namens Ramusio, der geboren worden war, der gelebt hatte und alt geworden war, der gelacht und geweint und manch schlaflose Nacht verbracht hatte. Die Geschichte der Galionsfigur des Glaubens der Westlichen Welt, geschrieben von einem Zeitgenossen – vielleicht sogar von jemandem, der Ramusio persönlich gekannt hatte …

Obwohl von dem Werk große Teile fehlten, ließ sich doch sehr viel daraus entnehmen. Es war ein Wunder und es wurde Albrec zuteil. Auf Knien dankte er Gott für diese Offenbarung. Und er betete zu Ramusio, dem Heiligen, den er nun mehr und mehr als Mann betrachtete, als menschliches Wesen, wie er selbst eines war. Natürlich, Ramusio war weit über ihn erhaben, dennoch betrachtete Albrec ihn nicht mehr als die Ikone, als die ihn die Kirche darstellte, sondern als Menschen. Und das verdankte er einzig und allein dem unschätzbaren Dokument, das vor ihm lag.

Er setzte sich wieder, schnäuzte sich in den Kuttenärmel und küsste sein schmuckloses Heiligensymbol aus Torfmooreichenholz. Der zerfledderte Text war nicht mit Gold aufzuwiegen. Er war vergleichbar mit dem Buch der Taten, das der heilige Bonneval im ersten Jahrhundert verfasst hatte. Doch wie viel davon war übrig? Wie viel noch lesbar?

Abermals beugte Albrec sich über die Schrift, ungeachtet der Schmerzen, die durch die verkrampften Halswirbel und Schulterblätter zuckten.

Es gab weder ein Titelblatt noch einen Einband – nichts, was einen Hinweis auf die Identität des Autors oder dessen Auftraggebers liefern konnte. Wie Albrec wusste, besaß die Kirche vor fünf Jahrhunderten, anders als heute, noch kein Monopol, was die Gelehrsamkeit betraf. Weite Teile der Welt waren damals noch nicht zum wahren Glauben bekehrt und in Hunderten von Städten bezahlten reiche Adelige Schriftsteller und Künstler dafür, alte, heidnische Schriften zu kopieren oder gar neue zu ersinnen. Die Kunst des Lesens und Schreibens war zu jener Zeit weiter verbreitet als in den heutigen Tagen. Erst mit dem Aufstieg der Brüder vom Ersten Tage vor etwa zweihundert Jahren setzte der neuerliche Verfall ein; das Lesen und Schreiben wurden zu einem Vorrecht des Gelehrtenstandes. Wie es hieß, konnten alle fimbrischen Imperatoren sowohl lesen als auch schreiben, wohingegen bis vor Kurzem kein einziger westlicher König mehr als seinen Namen zu buchstabieren vermochte. Mit der neuen Herrschergeneration änderte sich dies, doch die älteren Monarchen zogen ein Siegel immer noch einer Unterschrift vor.

Albrecs Augen brannten. Er rieb sie und Funken stoben in der Dunkelheit unter den geschlossenen Lidern auf. Sein Freund Avila hatte ihn beim Abendmahl bestimmt vermisst und würde ihn vielleicht sogar suchen kommen. Des Öfteren schalt er Albrec dafür, Mahlzeiten zu versäumen. Unwichtig. Sobald Avila dieses wiederentdeckte Juwel erblickte …

Das leise Rumpeln einer sich schließenden Tür erklang. Albrec blinzelte und wandte sich um. Mit einer Hand zog er ein paar lose Blätter über das alte Dokument, während er mit der anderen nach der Lampe griff.

»Ist da wer?«

Keine Antwort. Der Archivraum war lang gezogen und vollgestellt mit Regalen, in denen sich Bücher und Schriftrollen stapelten und die den Raum in Abteilungen gliederten. Außerdem herrschte hier pechschwarze Finsternis – von dem Fleckchen abgesehen, das der flackernde Schein von Albrecs Lampe in warmes, gelbes Licht tauchte.

Nichts.

Gewiss, es spukten ein paar Gespenster durch die Bibliothek, wie wohl durch jedes antike Bauwerk. Mitunter spürten Geistliche, die bis spät in die Nacht arbeiteten, einen kalten Hauch auf den Wangen oder bohrende Blicke im Nacken. Einmal hatte der Oberbibliothekar, Commodius, die Nacht über in der Bibliothek Wache gehalten und zu Garaso gebetet, jenem Heiligen, dem die Einrichtung ihren Namen verdankte. Den Anlass dazu hatten einige Novizen gegeben. Sie fürchteten sich vor den Schatten, die sich nach Einbruch der Dunkelheit dort scharten, wie sie behaupteten. Doch es hatte sich nichts daraus ergeben; besagte Novizen mussten anschließend wochenlang den Spott ihrer Kameraden über sich ergehen lassen.

Ein leises Scharren ertönte in der tiefschwarzen Finsternis jenseits des Lampenlichtes. Albrec sprang auf und umklammerte das A-förmige Heiligensymbol.

Heiliger Vater, der über mich wachtin all den finstren Winkeln der Nacht.

Er flüsterte das alte Gebet der Reisenden und Pilger.

Sei mein Licht, mein Führer, mein Wächter,der mich bewahrt vor dem Zorn der Schlächter.

Zwei gelbe Lichter blinkten in der Dunkelheit. Kurz hatte Albrec den Eindruck, dass eine riesige Gestalt in den Schatten lauerte. Der Geruch eines Tieres stieg ihm in die Nase, verharrte kaum einen Lidschlag lang und verschwand.

Jemand nieste. Albrec zuckte zusammen und stieß gegen den Tisch hinter sich. Der Schein der Lampe flackerte und der brennende Docht zischte, als flüssiges Öl ihn benetzte. Schatten wirbelten im flimmernden Licht um Albrec herum. Er fühlte, wie das harte Eichenholz des Symbols unter seinen weißknöcheligen Fingern knarrte. Er brachte keinen Laut hervor.

Neuerlich das Geräusch einer Tür, gefolgt von den klatschenden Schritten nackter Füße auf dem kahlen Steinboden. Eine Gestalt erschien in der Düsternis.

»Du hast schon wieder das Abendmahl versäumt, Bruder Albrec«, stellte eine Stimme fest.

Die Gestalt trat ins Licht. Ein großer, schmaler, fast gänzlich kahler Schädel erschien, mit riesigen Ohren und unglaublich buschigen, überhängenden Augenbrauen zu beiden Seiten einer langen Nase. Die Augen selbst wirkten hell und freundlich.

Erleichtert stieß Albrec den Atem aus. »Bruder Commodius!«

Der Oberbibliothekar zog eine Augenbraue hoch. »Wen sonst hast du erwartet? Bruder Avila bat mich, nach dir zu sehen. Er tut gerade wieder einmal Buße – der Generalvikar gestattet abends keine Brotschlachten. Überdies kann Avila schlecht zielen. Gräbst du im Staub nach Gold, Albrec?«

Der Oberbibliothekar näherte sich dem Tisch. Stets lief er barfuß, ob Winter, ob Sommer; die nach außen gestellten Füße mit den schwarzen Zehennägeln standen der Nase an Größe in nichts nach.

Albrecs Atem beruhigte sich allmählich.

»Ja, Bruder.« Mit einem Mal behagte ihm der Gedanke ganz und gar nicht, dem Oberbibliothekar von dem wiederentdeckten Text zu erzählen. Hastig begann er draufloszuplappern.

»Ich hoffe, eines Tages hier unten auf etwas Wunderbares zu stoßen. Wisst Ihr eigentlich, dass kaum die Hälfte der Texte verzeichnet ist, die sich in den unteren Archiven befinden? Wer weiß, was mich dort noch alles erwartet!«

Durch sein Lächeln verwandelte Commodius sich in einen zu groß geratenen, seltsam aussehenden Gnom. »Ich begrüße deinen Fleiß, Albrec. Mit dem geschriebenen Wort verbindet dich wahre Liebe. Doch vergiss dabei nicht, dass Bücher nur die zu Papier gebrachten Gedanken von Menschen darstellen, und nicht alle diese Gedanken dürfen hingenommen werden. Viele der unverzeichneten Werke, die du erwähntest, sind zweifellos ketzerischer Natur. In den Tagen der Religionskriege wurden Tausende Schriftrollen und Bücher aus ganz Normannien hierher gebracht, auf dass die Brüder vom Ersten Tage sie beurteilen sollten. Die meisten Schriften wurden verbrannt, doch es heißt, dass einige an entlegenen Winkeln gelagert und vergessen wurden. Deshalb musst du sorgsam darauf achten, was du liest, Albrec. Stößt du in einem Text auf den leisesten Anklang von unorthodoxem Gedankengut, bringst du ihn zu mir. Ist das klar?«

Albrec nickte. Er schwitzte heftig. Tief in seinem Innersten überlegte er, ob es wohl als Sünde galt, Tatsachen zu verbergen. Dann dachte er an seine Sammlung von Schriftrollen und Manuskripten, die er hortete, um sie vor dem Feuer zu bewahren, und sein Unbehagen wuchs.

»Du bist ja kalkweiß, Albrec. Ist alles in Ordnung?«

»Ich … ich dachte, etwas anderes wäre im Raum gewesen, bevor Ihr kamt.«

Diesmal zog Commodius beide Augenbrauen hoch. »Die Bibliothek treibt mal wieder ihre Spielchen, wie? Was war es diesmal – ein Flüstern im Ohr? Eine Hand auf der Schulter?«

»Es war … nur so ein Gefühl.«

Commodius legte Albrec die schwere, knotige Hand auf die Schulter und drückte sie freundschaftlich. »Du bist von unerschütterlichem Glauben beseelt, Albrec. Es gibt nichts, wovor du dich fürchten müsstest. Die Rüstung wahren Glaubens schützt dich. Dein Gottvertrauen ist gleichsam ein Licht, das die Dunkelheit erhellt, wie auch ein Schwert, das den darin lauernden Dämonen den Schädel spaltet. Das Herz eines treuen Jüngers des Heiligen ist gegen jede Furcht gefeit. Doch komm jetzt. Ich will dich eine Weile vor dem Staub und den umherspukenden Gespenstern in Sicherheit bringen. Avila hat dir Reste vom Abendmahl aufgehoben und besteht darauf, dass du sie isst.«

Mit einer kräftigen Hand zog er Albrec mit sanftem Nachdruck vom Arbeitstisch fort, mit der anderen ergriff er die Lampe. Bruder Commodius hielt inne, um neuerlich zu niesen. »Ah, der aufgewirbelte Staub der Jahre. Er setzt sich in den Lungen ab.«

Nachdem sie den dunklen Raum verlassen hatten, kramte Commodius einen Schlüssel aus der Kutte hervor und versperrte hinter sich und Albrec die Tür. Dann machten die beiden sich auf den Weg durch die Bibliothek zum Lärm und den Lichtern der Refektorien.

Weit im Westen der Kreuzgänge von Charibon, jenseits der schneebedeckten Gipfel des Malvennor-Gebirges, erstreckt sich ein Land zwischen den Bergen und dem dahinter liegenden See; ein altes Land: die Geburtsstätte eines Imperiums.

Die Stadt Fimbir verfügte über keinerlei Mauern. Die Kurfürsten waren der Überzeugung gewesen, ihre Hauptstadt würde durch die Schilde der fimbrischen Soldaten verteidigt und bedürfte keines weiteren Schutzes.

Und ihr Stolz schien gerechtfertigt. Als nahezu einzige Hauptstadt Normanniens war Fimbir niemals eingenommen worden. Kein fremder Krieger setzte je den Fuß in die starke, feste Stadt der Kurfürsten, es sei denn, um Tribut zu zollen oder Hilfe zu erflehen. Zwar bestand die Hegemonie der Fimbrier seit Jahrhunderten nicht mehr, doch Fimbir erinnerte nach wie vor an das einstige Imperium. Abrusio hatte mehr Einwohner, Vol Ephrir war schöner, Fimbir hingegen war schlichtweg beeindruckend. Sollte die Stadt je verlassen werden, so mutmaßten die Dichter, mussten spätere Generationen wohl annehmen, sie wäre von Giganten aus dem Boden gestampft worden.

Östlich der Stadt befanden sich die Exerzier- und Übungsplätze der fimbrischen Armee. Hunderte Hektar Land waren gerodet und geebnet worden, um für die Kurfürsten ein Spielbrett zu schaffen, auf dem sie lernen konnten, die Figuren in der Schlacht richtig einzusetzen. Südlich des Geländes erhob sich ein künstlich angelegter Hügel, der den Generälen als Aussichtspunkt diente, von dem aus sie beobachten konnten, welche Ergebnisse ihre Taktiken und Strategien erbrachten. Jeder mögliche Verlauf einer Schlacht, so hieß es, sei bereits auf den Truppenübungsplätzen von Fimbir nachgestellt und studiert worden. Solche und ähnliche Geschichten hatten die Hundertschaften der Eroberer im Laufe der Jahre auf dem ganzen Kontinent entstehen lassen.

Im Augenblick stand eine Gruppe von Männern auf dem Aussichtspunkt des zu den Übungsplätzen hin ausgerichteten Hügels. Ob General oder Nachwuchsoffizier, jeder trug eine schwarze Halbrüstung. Nur eine violette Schärpe unterhalb des Schwertgurtes einiger Männer verriet den Rang. In ihrer Mitte thronte ein steinerner, für die Ewigkeit geschaffener Tisch, auf dem sich Landkarten und Schlachtpläne den Platz teilten. Coprenius Kuln, der erste fimbrische Eroberer, hatte den steinernen Tisch vor achthundert Jahren eigenhändig an dieser Stelle errichtet.

Unweit des Aussichtspunktes standen Pferde mit gefesselten Vorderbeinen, die Kurieren für die Überbringung von Befehlen dienten. Die Fimbrier hielten wenig von der Reiterei, deshalb stellte der Kurierdienst den einzigen Verwendungszweck für die Tiere dar.

Unten auf dem Gelände übten sich Truppenformationen in Angriff und Gegenangriff. Die Füße der etwa fünfzehntausend Soldaten erzeugten auf dem vom ersten Frost hart gewordenen Boden ein tiefes Donnergrollen. Funkelnd spiegelten die Speerspitzen und die Läufe der geschulterten Hakenbüchsen das kalte Licht der aufgehenden Morgensonne. Von hier oben aus betrachtet, wirkten die Männer wie die Zinnsoldaten eines Gottes, die auf dem Boden eines Spielzimmers zurückgelassen worden waren und plötzlich zum Leben erwachten.

Zwei Männer lösten sich aus der Gruppe der Offiziere, stellten sich etwas abseits und bewunderten die Pracht und Größe der Formationen am Fuße des Hügels. Die beiden waren in mittleren Jahren, von durchschnittlicher Größe, breitschultrig und hohlwangig. Abgesehen von dem Umstand, dass im Gesicht des einen anstelle des linken Auges ein dunkles Loch gähnte und das Haar auf dieser Seite des Kopfes silbrig schimmerte, hätten sie Brüder sein können.

»Der Bote, Caehir, starb letzte Nacht durch eigene Hand«, berichtete der Einäugige.

Der andere Mann nickte. »Wegen seiner Beine?«

»Sie mussten unterhalb der Knie abgetrennt werden. Es gab keine Rettung für sie. Der Fäulnisprozess war schon zu weit fortgeschritten und als Krüppel wollte Caehir nicht weiterleben.«

»Ein guter Mann. Es ist eine Schande, dass er nur wegen dieser Erfrierungen sein Leben lassen musste.«

»Er hat seine Pflicht erfüllt und die Botschaft überbracht. Inzwischen dürften Jonakait und Markus ebenfalls zu den Gebirgspässen vorgedrungen sein. Wollen wir hoffen, dass es den beiden besser ergeht.«

»Ganz recht. Demnach hat sich eine Kluft zwischen den fünf Königreichen aufgetan. Es gibt zwei Pontifizes und ein Religionskrieg steht kurz vor dem Ausbruch. Und all das, während die Merduks gegen die Tore des Westens stürmen.«

»Die Männer in der Feste von Ormann – was für Soldaten!«

»Ja. Sie haben einen beherzten Kampf geliefert. Die Torunnen sind keine schlechten Krieger.«

»Aber auch keine Fimbrier.«

»Nein, sie sind keine Fimbrier. Wie viele unserer Leute schicken wir zu ihrer Unterstützung?«

»Eine Große Hundertschaft, mehr nicht. Wir müssen vorsichtig handeln und abwarten, was sich aus der Spaltung der Königreiche ergibt.«

Der Fimbrier mit dem unversehrten Gesicht nickte beiläufig. Eine Große Hundertschaft umfasste etwa fünftausend Soldaten: dreitausend Speerschwinger und zweitausend Hakenbüchsenschützen; dazu kamen noch die erforderlichen Büchsenmacher, Rüstungsschmiede, Köche, Maultiertreiber, Pioniere und Stabsoffiziere, die sie begleiteten. Alles in allem um die sechstausend Mann.

»Wird das reichen, um die Feste zu retten?«

»Durchaus möglich. Aber vergiss nicht, unser oberstes Anliegen ist weniger, die Feste zu retten, als vielmehr, Truppen nach Torunna zu führen.«

»Ich fürchte, ich denke mehr wie ein General denn wie ein Politiker, Briscus.«

Der Einäugige namens Briscus grinste, wodurch er eine zerklüftete Zahnreihe entblößte. »Kyriel, du bist ein alter Haudegen, der am liebsten Pulverrauch im Wind riecht. Ich bin vom selben Schlag. Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Volkes verlassen wir die Grenzen der Kurfürstentümer, um gegen die Heiden in den Krieg zu ziehen. Das ist fürwahr ein erregendes Ereignis, doch unser Urteilsvermögen darf nicht darunter leiden.«

»Es gefällt mir ganz und gar nicht, unsere Männer als Söldner feilzubieten.«

»Mir gefällt’s ebenso wenig. Doch wenn einem Staat siebzigtausend beschäftigungslose Soldaten zur Verfügung stehen … was soll er sonst mit ihnen anfangen? Falls Marschall Barbius und seine Mannen die Torunnen beeindrucken können, werden sich schon bald sämtliche ramusischen Königreiche um unsere Hundertschaften reißen. Die Zeit wird kommen, da in jeder Hauptstadt fimbrische Truppen stationiert sind, und dann …«

»Und dann?«

»Was sich daraus machen lässt, überlegen wir, wenn es so weit ist.«

Die Männer wandten sich um und blickten wieder auf die Übungsplätze hinunter. Die Kleidung der beiden unterschied sich in keiner Weise von jener der übrigen hohen Offiziere auf dem Hügel, dennoch waren sie fimbrische Kurfürsten und repräsentierten die halbe Regierung dieses sonderbaren Landes. Ein Wort von ihnen und die Armee – Tausende von Soldaten stark – würde auf der Stelle losziehen, um einen erbarmungslosen Krieg anzuzetteln, wo immer ihre Herrscher es wünschten.

»Wir leben in einem Zeitalter einschneidender Veränderungen«, meinte der einäugige Briscus leise. »Die Welt unserer Vorväter steht vor dem Zusammenbruch. Ich spüre es in allen Gliedern.«

»Es ist auch ein Zeitalter günstiger Gelegenheiten«‚ erinnerte ihn Kyriel.

»Selbstverständlich. Aber ich glaube, zuerst müssen alle Politiker wie Soldaten und alle Soldaten wie Politiker zu denken lernen. Dabei fällt mir die letzte Schlacht am Fluss Habrir ein. Die Armee wusste, dass die Kurfürsten das Herzogtum Imerdon bereits abgetreten hatten, dennoch marschierten wir am Morgen los und kämpften. Wir haben gesiegt und die Hebrionen mussten sich überstürzt hinter die Furt zurückziehen. Dann sammelten wir unsere Toten ein und zogen für immer von Imerdon ab. Genau dieses Gefühl habe ich jetzt: dass unsere Armeen zwar jede Schlacht gewinnen können, zu der sie antreten, dadurch aber den Lauf der Dinge in keiner Weise zu beeinflussen vermögen.«

»Du klingst heute Morgen richtig philosophisch, Briscus. So kenne ich dich ja gar nicht.«

»Verzeih. Muss wohl am Alter liegen.«

Rauch stieg von den Formationen am Fuße des Hügels auf und nur Sekunden später drang das Krachen von Hakenbüchsenschüssen zu den Offizieren herauf. Die Regimenter der Hakenbüchsenschützen lieferten sich einen Wettstreit, um herauszufinden, wer am schnellsten nachladen konnte. Es wurde auf eine Reihe von Strohpuppen geschossen, die im flachen Gelände aufgestellt worden waren. Salve folgte auf Salve, bis sich der Eindruck aufdrängte, die Erde selbst würde den ohrenbetäubenden Donner erzeugen, der empor zum Himmel grollte. Pulverrauchschwaden verschleierten die Ebene – der Nebel des Krieges im wahrsten Sinne des Wortes. Der beißende Gestank des Rauchs kroch den Hügel hinauf bis zu den beiden Kurfürsten, die ihn einsogen, wie Jagdhunde die Witterung eines Hasen an einem Wintermorgen aufnahmen.

Eine dritte Gestalt löste sich aus der Gruppe der Offiziere, die um den Steintisch stand, und nahm neben den Kurfürsten Habachtstellung ein, bis sie ihn bemerkten. Es handelte sich um einen vierschrötigen Mann; was ihm an Größe mangelte, machte er durch Wucht und Breite wett. Selbst das Kinn war kantig wie ein Schaufelblatt.

Der Mund glich einer lippenlosen Kerbe, über der ein buschiger, roter Schnurrbart wucherte. Das Haar war so kurz geschoren, dass es emporragte wie die gestutzte Mähne eines Pferdes – das Markenzeichen eines Mannes, der oft einen Helm trug.

»Nun, Barbius?«, sprach Briscus ihn an. »Wie machen sich unsere Leute?«

Barbius blickte stur geradeaus. »Sie sind so heiß auf den Kampf wie eine Horde Seeleute auf Landurlaub aufs Freudenhaus, Herr.«

Briscus lachte auf. »Aber werden sie im Kampf auch bestehen?«

»Bevor wir losziehen‚ bringe ich sie noch ein wenig auf Vordermann, Herr. Drei Kugeln pro Minute ist unser Ziel.«

»Die Torunnen halten sich für gut ausgebildet, wenn sie zwei Kugeln in derselben Zeit schaffen«, warf Kyriel leise ein.

»Bei allem Respekt, Herr – diese Männer sind keine Torunnen.«

»Bei Gott, verdammt richtig!«, rief Briscus leidenschaftlich. Sein eines Auge funkelte. »Ich wünsche, dass du alles aus der Truppe herausholst, Barbius. Seit fünfundzwanzig Jahren haben die anderen Königreiche keine fimbrische Armee in Aktion erlebt. Wir wollen sie beeindrucken.«

»Ja, Herr.« Barbius’ Gesicht zeigte kaum mehr Regung als ein geschlossenes Helmvisier.

»Wie sieht der Gepäckzug aus?«

»Fünfzig Karren, achthundert Maultiere. Wir reisen mit leichtem Gepäck, Herr.«

»Und bist du zufrieden mit dem Marschweg?«

Bei dieser Frage erlaubte Barbius sich den Anflug eines Lächelns. »Ja. Durch die Hügel von Naria an Tulm vorbei und weiter nach Charibon, um den Segen des Pontifex einzuholen. Am südöstlichen Ufer des Tor-Sees entlang und durch die Schlucht von Torrin hinab nach Torunna.«

»Um einen weiteren Segen von dem anderen Pontifex entgegenzunehmen«, fügte Kyriel mit leuchtenden Augen hinzu.

»Hat man dir gesagt, wie du und deine Leute euch zu gebaren habt?«, erkundigte sich Briscus, nunmehr in ernstem Tonfall.

»Ja, Herr. Wir sollen uns gegenüber dem Pontifex und den kirchlichen Behörden so respektvoll wie möglich verhalten, dürfen uns aber keinesfalls von unserem Marschplan abbringen lassen.«

»Entlang der Reiseroute gibt es nichts und niemanden, der auch nur den Funken einer Chance hätte, eine fimbrische Große Hundertschaft aufzuhalten«, meinte Briscus und verengte die Lider zu Schlitzen. »Trotzdem ist jedwede Reiberei zu vermeiden, besonders mit den Almarkanern. Ist das klar, Marschall? Du bist ein namenloser Befehlsempfänger, nicht mehr und nicht weniger. Jede Klage, Beschwerde oder Ähnliches ist an Fimbir zu richten und dein Marsch darf sich unter keinen Umständen verzögern.«

»Jawohl, Herr.«

»Lass sie in dem Glauben, du seist ein stumpfsinniger Soldat, der nur Befehle ausführt. Lässt du dich auch nur ein einziges Mal auf eine Diskussion ein, umgarnen sie dich mit den Gesetzen der Brüder vom Ersten Tage und machen dich handlungsunfähig. Aber diese Armee muss durchkommen, Marschall.«

Zum ersten Mal blickte Barbius dem Kurfürsten in die Augen. »Ich weiß, Herr.«

»Sehr gut. Viel Glück. Du kannst gehen.«

Barbius schlug sich mit dem Unterarm auf den Brustharnisch und verließ die beiden Herrscher. Kyriel beobachtete, wie er davonstapfte, und zupfte unentwegt an seiner Unterlippe.

»Das wird eine Gratwanderung, Briscus.«

»Als ob ich das nicht wüsste. Himerius muss zur Kenntnis nehmen, dass wir Torunna beistehen, ob der König des Reichs nun ein Ketzer ist oder nicht. Aber wir können uns nicht erlauben, ihn allzu sehr vor den Kopf zu stoßen.«

»Allmählich begreife ich, wie du das mit den Politikern und Soldaten gemeint hast.«

»Ja. Wir leben in einer schwierigen Welt, Kyriel, aber in letzter Zeit wird sie auch zunehmend interessanter.«

Zwei

Der König war außer Landes und es gab Leute, die behaupteten, er käme nie zurück.

Abrusio. Hauptstadt des Königreichs Hebrion, größter Hafen der Westlichen Welt – manche meinten, gar der ganzen Welt. Nur die traditionsreiche Stadt Nalbeni konnte Abrusio den Titel vielleicht streitig machen.

Seit Jahrhunderten herrschte das Haus der Hibrusids in Hebrion, deren Palast auf den verruchten alten Hafen hinabblickte. Natürlich hatte es Streitigkeiten zwischen Dynastien gegeben, blutige Kriege und undurchsichtige, eheliche Verbandelungen, doch in all der Zeit hatte das königliche Haus nicht einmal den Griff um den Thron gelockert.

Vieles hatte sich verändert.

Auf den Schwingen des Krieges hatte der Winter Einzug gehalten. Die Armeen, die sich an den Ostgrenzen des Kontinents bekämpften, hatten sich in die jeweiligen Winterquartiere zurückgezogen; die Schiffe, die das Westliche Meer befuhren, schienen dem Beispiel der Soldaten gefolgt zu sein. Je kälter das sich zu Ende neigende Jahr wurde, desto verlassener wurden die Handelsrouten zwischen den Nationen.

In Abrusio peitschten tosende Wogen mit weißen Schaumkronen gegen den Großen Hafen sowie die Innen- und Außenstraßen, wie die übrigen Häfen genannt wurden. Donnernd und unablässig spülte die Brandung gegen die von Menschenhand errichteten Molen, die den Hafen vor der schlimmsten Wucht der Winterstürme schützen sollten. Auf der gesamten Länge dieser Molen hatte man die Feuer in den Leuchttürmen entfacht; knisternd kämpften die Flammen gegen den Wind an, um herannahende Schiffe vor Untiefen zu warnen und die Einfahrt in den Hafen kenntlich zu machen.

Der Wind hatte sich gedreht, als er auffrischte. Die Zeit für den hebrionischen Passat war längst vorüber, nun heulte der Wind von Südwest herein, drückte die auf Hebrion zusteuernden Schiffe landwärts und zwang die Kapitäne, verbissen gegen den schlimmsten Albtraum eines Seefahrers anzukämpfen – ein Leeufer.

Dies war nicht die Blütezeit von Abrusio. Der Winter stand der Stadt nicht zu Gesicht, denn sie beherbergte zu viele Straßentavernen, offene Marktbuden und Ähnliches. Dieser Ort brauchte Sonne. Wohl fluchten die Bewohner mitunter auf die unerträgliche Hitze, in der die Häuser in der flirrenden Luft waberten und die den Gestank der Kloaken und Gerbereien beinahe zu einer Kunstform erhob, doch die Stadt wirkte lebendiger und bevölkerter – wie ein aufgebrochener Termitenhügel. Im Winter igelte Abrusio sich ein; das Handelsaufkommen im Hafen ging auf kaum ein Zehntel des gewohnten Umfanges zurück, worunter die Wirtshäuser und Bordelle an der Küste ebenso litten wie die Schiffe. In der kalten Jahreszeit schnallte die Stadt den Gürtel enger, wandte sich vom Meer ab und wartete mürrisch auf den Frühling.

Dieses Mal möglicherweise auf einen Frühling ohne Monarchen. Denn schon vor Monaten hatte König Abeleyn von Hebrion die Hauptstadt verlassen und weilte bei dem Konklave der Könige in Perigraine. In seiner Abwesenheit hatte der neue Pontifex Maximus des Westens, Himerius – einstiger Prälat von Hebrion – eine Armee des weltlichen Arms der Kirche, der Glaubensritter, nach Abrusio befohlen, auf dass sie der Flut an Hexerei und Ketzerei in der alten Stadt Einhalt gebieten sollte. Der König regierte nicht länger in Hebrion. Manche meinten zwar, er würde die Herrschaft wieder an sich reißen, sobald er von seiner Reise zurückkäme. Andere hielten dem aber entgegen, dass es recht schwierig wäre, die Kirche aus den Hallen der Macht zu verdrängen, hätte diese sich erst einmal darin eingenistet.

Sastro di Carrera ließ sich vom Wind das Wasser in die Augen treiben und stand mit wallendem Wams auf dem großen Balkon. Der hochgewachsene Mann trug den Schnurrbart spitz zusammengezwirbelt und an einem Ohr steckte ein Rubin von der Größe einer Kaper. Er besaß die Hände eines Lautenspielers und die überhebliche Ausstrahlung eines Menschen, der daran gewöhnt ist, seinen Willen durchzusetzen – was durchaus verständlich schien, denn Sastro di Carrera stand einem der bedeutendsten Häuser Hebrions vor und repräsentierte derzeit einen der tatsächlichen Herrscher des Königreichs.

Er schaute hinaus auf die Stadt. Unten breiteten sich die gepflegten Viertel der Händler und Vertreter des niederen Adels aus, die Liegenschaften der angeseheneren Gilden und die Gärten der gut betuchten Bewohner der Oberstadt. Noch weiter unten am Hügel folgten die überbevölkerten Elendsviertel und Mietskasernen der ärmeren Einwohner von niederer Geburt: Tausende von ockerfarbenen Schindeldächern, zwischen denen sich kaum eine Lücke fand. Ein wahres Meer armseliger Behausungen, das sich im Nieselregen und Wind des Tages bis zur Küste hinunter erstreckte und von manchen als die Eingeweide Abrusios bezeichnet wurde. Im westlichen Teil der Unterstadt konnte er die bedrohlichen Umrisse der aus Stein errichteten Arsenale und Kasernen ausmachen. Dort lagerte die geballte Kriegsmacht: Kulverinen, Pulver sowie die Hakenbüchsen und Schwerter der Krone. Und die Männer; jene Soldaten, aus denen sich die hebrionischen Hundertschaften zusammensetzten, etwa achttausend Krieger. Die gepanzerte Faust Abrusios.

Er richtete den Blick in noch weitere Ferne und verharrte dort, wo die Stadt in einem Labyrinth aus Anlegestellen, Piers, Lagerhäusern und einem undurchdringlichen Wald aus Schiffsmasten endete. Drei gewaltige Häfen, jeder mit Liegeplätzen, die sich über viele Meilen erstreckten, vollgestopft mit unzähligen Schiffen aus jedem Hafen und Königreich der bekannten Welt. Das Lebensblut des Handels, das Abrusios altes, ledriges Herz weiterschlagen ließ.

Und dort, mehr als eine halbe Wegstunde entfernt, stand der Admiralsturm mit dem scharlachroten, im Wind flatternden und schlagenden Wimpel, der ohne das goldene Funkeln darauf kaum zu erkennen gewesen wäre. In den Werften Abrusios befanden sich Hunderte Galeeren, Galeassen, Karavellen und Kriegskaracken; die Flotte der größten Seefahrernation westlich der Berge von Cimbric. So sah Macht aus: Macht war das metallische Schimmern eines Kanonenlaufs; das stählerne Glitzern einer Lanzenspitze; das Eichenholz des Rumpfes eines Kriegsschiffes. Dies alles stellte kein Beiwerk der Macht dar, es war die schiere Macht selbst. Menschen, die sich in Machtpositionen wähnten, vergaßen dies oft – und mussten es mitunter bitter bereuen. Heutzutage ruhte die Macht in Kanonenmündungen.

»Sastro, um Himmels willen, schließt doch die Balkontür! Wir werden hier drinnen erfrieren, ehe wir unsere Ziele verwirklichen können.«

Der große Adelige lächelte auf die winterliche Stadt hinunter und wandte den Blick nach links, gen Osten, wo er etwas erspähte, das grell aus der Trübheit des Tages hervorstach. Auf einem gerodeten, etwa vier Morgen großen Flecken Erde nahe dem Gipfel des Stadthügels schien eine Feuersbrunst zu lodern – ein Flammenteppich, der den Nachmittag erhellte. Doch bei genauerer Betrachtung war zu erkennen, dass es sich um kein einzelnes, sondern um mehrere kleine, dicht nebeneinander brennende Feuer handelte. Zu hören war nichts, denn der Wind trug das hungrige Brüllen der Flammen von ihm weg. Doch er konnte gerade noch die verkohlten, dürren Gestalten im Herzen jedes winzigen Flammenherdes ausmachen. Allesamt Ketzer, denen unter unvorstellbaren Qualen die Seele aus dem Leib gebrannt wurde. Insgesamt über sechshundert Menschen.

Auch das, dachte Sastro, bedeutet Macht: über Leben und Tod entscheiden zu können.

Er verließ den Balkon und schloss die aufwendig beschnitzte Tür hinter sich. Sastro befand sich in einem großen steinernen Raum. An den Wänden hingen Bildteppiche, die Episoden aus dem Leben verschiedener Heiliger zeigten. Überall knisterten Kohlenfeuer und verströmten einen warmen, nach Holzkohle riechenden Duft. Nur über dem Tisch, an dem die anderen Männer saßen, brannten Öllampen, die an Silberketten von der Decke hingen. Draußen war es so trüb, dass man im Zimmer bei geschlossener Balkontür glauben konnte, es sei bereits Nacht. Doch die drei Männer, die um den Tisch weilten, die Ellbogen zwischen Papier und Karaffen, schienen dies nicht zu bemerken. Sastro setzte sich wieder zu ihnen. Die Kopfschmerzen, die er mit der frischen Luft auf dem Balkon hatte vertreiben wollen, plagten ihn noch immer; während er schweigend die anderen beobachtete, rieb er sich die pochenden Schläfen.

Der höchste Adel hatte sich um den Tisch versammelt: die Herrscher des Königreiches. Erst heute Nachmittag hatte das Postschiff angelegt, eine schneidige Galeasse, die in ihrer Eile, nach Abrusio zu gelangen, beinahe gekentert wäre. Kaum neunzehn Tage zuvor hatte sie in Touron abgelegt; zwei Wochen lang musste sie gegen den Wind ankämpfen, um aus dem Golf von Tulm herauszukommen, dann aber preschte sie mit vollen Segeln vor dem Wind entlang der hebrionischen Küste nach Süden und legte manchmal gar achtzig Wegstunden am Tag zurück. An Bord befand sich ein Bote aus Vol Ephrir, der mittlerweile seit einem Monat zu Pferd unterwegs war. Zunächst preschte er in nördlicher Richtung durch Perigraine und ritt dabei ein Dutzend Tiere zuschanden. In Charibon blieb er über Nacht, dann eilte er weiter, bis er sich in Touron auf der Galeasse einschiffte. Der Bote brachte die Neuigkeit, dass der hebrionische Monarch exkommuniziert worden war.

Quirion von Fulk, Presbyterianer der Glaubensritter, ein kriegerischer Geistlicher des Ordens vom Ersten Tage, der ein Schwert trug, lehnte sich seufzend vom Tisch zurück. Der Stuhl knarrte unter seinem Gewicht. Quirion war ein beleibter Mann; nach und nach verwandelten sich die Muskeln der Jugend in Fett, geboten aber immer noch Ehrfurcht. Der Kopf war nach Art der Glaubensritter geschoren, die Fingernägel vom jahrelangen Tragen der Panzerhandschuhe abgebrochen. Die Augen glichen denen eines Luchses und saßen tief in den zerfurchten Höhlen, und die Wangenknochen standen weiter vor als die mehrmals gebrochene Nase. Sastro hatte schon Preisboxer gesehen, die zierlichere Züge besaßen.

Mit der großen Hand deutete der Presbyterianer auf das Dokument, über dem sie gerade brüteten.

»Da haben wir es nun. Abeleyn ist am Ende. Der Brief ist vom Pontifex Maximus persönlich unterzeichnet.«

»Er wurde in Eile geschrieben und das Siegel ist verwischt«, entgegnete einer der anderen Männer; es war jener, der sich zuvor über die Kälte beschwert hatte. Astolvo di Sequero stellte – nach König Abeleyn – den vielleicht edelsten Mann des Reiches dar. Vor langer Zeit, in der finsteren Epoche, die auf den Untergang der fimbrischen Hegemonie folgte, galten die Sequeros als Thronanwärter, die Schlacht um die Herrschaft konnten allerdings die Hibrusids für sich entscheiden. Astolvo war ein greiser Mann, dessen Lungen wie ein löchriger Weinschlauch pfiffen. Alter und Gebrechlichkeit hatten ihn jeden Ehrgeizes beraubt. Er wollte keine Figur in dem Spiel werden, ganz gewiss nicht in diesem Abschnitt seines Lebens. Alles, was er sich ersehnte, waren noch ein paar ruhige Jahre und ein schöner Tod.

Was hervorragend in Sastros Pläne passte.

Der dritte Mann am Tisch war aus demselben Holz geschnitzt wie der Presbyterianer Quirion, wenngleich er jünger war, und die Grausamkeit stand ihm weniger offensichtlich ins Gesicht geschrieben. Oberst Jochen Freiss war Adjutant der städtischen Hundertschaften von Abrusio. Er stammte aus Finnmark, jenem Land im hohen Norden, dessen Herrscher, Skarpathin, sich König nannte, jedoch nicht zu den fünf Monarchen des Westens zählte. Seit dreißig Jahren lebte Freiss in Hebrion. Sein Akzent unterschied sich in keiner Weise von dem Sastros, dennoch brandmarkte ihn sein strohblonder Haarschopf zeitlebens als Fremden.

»Seine Heiligkeit, der Pontifex Maximus, stand offenbar unter Zeitdruck«, sagte der Presbyterianer Quirion. Seine Stimme schnarrte wie ein Sägeblatt. »Wichtig ist nur, dass Siegel und Unterschrift echt sind. Was meint Ihr dazu, Sastro?«

»Zweifellos«, bekräftigte Sastro, der mit dem gezwirbelten Ende seines Bartes spielte. Ein grässliches Pochen hämmerte in seinen Schläfen, was er sich jedoch in keiner Weise anmerken ließ. »Abeleyn ist nicht mehr König; die Gesetze der Kirche und des Staates bestätigen dies. Meine Herren, wir wurden soeben als rechtmäßige Herrscher von Hebrion anerkannt. Nun lastet eine schwere Bürde auf uns und wir müssen danach trachten, sie so gut wie möglich zu tragen.«

»So ist es«‚ stimmte Quirion zu. »Dieses Schreiben bedeutet eine grundlegende Veränderung. Wir müssen es unverzüglich General Mercado und Admiral Rovero vorlegen, damit sie die Rechtmäßigkeit unseres Tuns und die Unhaltbarkeit ihres Verhaltens einsehen. Letztlich werden die Armee und die Marine ihre närrische Sturheit bereuen, diese unangebrachte Treue zu einem König, der keiner mehr ist. Schließt Ihr Euch meiner Meinung an, Freiss?«

Oberst Freiss verzog das Gesicht. »Im Grunde schon. Doch diese beiden, Mercado und Rovero, sind noch vom alten Schlag. Freilich, es sind gottesfürchtige Männer, aber sie empfinden die Ergebenheit eines Soldaten gegenüber ihrem Monarchen, ebenso wie die gemeinen Truppen. Ich glaube, es wird sich trotz des päpstlichen Dekrets als schwierig erweisen, diese Hingabe umzukehren.«

»Und was ist mit Eurer Treue geschehen, Freiss?«, erkundigte sich Sastro, hämisch grinsend.

Der Mann aus Finnmark errötete. »Mein Glaube und meine unsterbliche Seele sind mir wichtiger. Zwar schwor ich dem König von Hebrion einen Eid, doch nun ist dieser König ebenso wenig mein Herrscher wie ein Shahr der Merduks. Ich habe ein reines Gewissen, Fürst Carrera.«

Nach wie vor lächelnd, verbeugte Sastro sich leicht auf dem Stuhl. Ungeduldig schlug Quirion mit der Faust auf den Tisch.

»Wir sind nicht hier, um einander in die Haare zu geraten. Oberst Freiss, Eure Überzeugung gereicht Euch zur Ehre. Fürst Carrera, ich schlage vor, dass Ihr Euren Verstand in Anbetracht der geänderten Umstände nutzbringender gebraucht.«

Sastro zog die Augenbrauen hoch. »Die Umstände haben sich geändert? Ich dachte, das Dekret bestätige lediglich, was längst in die Tat umgesetzt wurde. Dieser Rat herrscht über Hebrion.«

»Vorerst trifft das zu, doch die rechtliche Lage ist noch unklar.«

»Was soll das bedeuten?«, erkundigte sich Astolvo keuchend. Er wirkte leicht beunruhigt.

»Das soll bedeuten«‚ erwiderte Quirion mit Bedacht, »dass diese Angelegenheit einen Präzedenzfall darstellt. Zwar herrschen wir hier, im Namen des Heiligen und des Pontifex Maximus, doch kann es auf Dauer so bleiben? Wer wird nun die hebrionische Krone tragen, da Abeleyn am Ende ist und keine Nachkommen hat? Sollen wir weiterregieren wie in den vergangenen Wochen? Sollten wir uns nicht besser nach einem rechtmäßigen Anwärter auf den Thron umsehen, der dem königlichen Geschlecht am nächsten steht?«

Der Mann hat ja Gewissen!, staunte Sastro insgeheim. Nie zuvor hatte er einen Bruder vom Ersten Tage über Rechtmäßigkeit schwafeln gehört, sofern sie möglicherweise seine eigene Befehlsgewalt infrage stellte. Es war eine Offenbarung, die Sastros Kopfschmerzen verfliegen ließ und seine grauen Zellen in rege Tätigkeit versetzte.

»Also gehört es zu unseren Aufgaben, einen Nachfolger für unseren ketzerischen König ausfindig zu machen?«, platzte er ungläubig heraus.

»Vielleicht«, brummte Quirion. »Das hängt davon ab, was die mir übergeordneten Vertreter des Ordens dazu meinen. Zweifellos hat der Pontifex Maximus bereits ein Schreiben mit ausführlicheren Anweisungen an uns abgeschickt.«

»Wenn wir so vorgehen, wäre es für die Soldaten bestimmt leichter, die Herrschaft der Kirche anzuerkennen«, warf Freiss ein. »Die Männer können sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, von Priestern regiert zu werden.«

Quirions raubtiergleiche Augen blitzten in den Tiefen der Höhlen. »Die Soldaten werden tun, was man ihnen sagt. Andernfalls enden sie gemeinsam mit den Dweomer auf den Scheiterhaufen auf dem Hügel von Abrusio.«

»Gewiss«, fuhr Freiss hastig fort. »Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Krieger lieber für einen König in die Schlacht ziehen. Daran sind sie nun mal gewöhnt und Soldaten denken alles andere als fortschrittlich.«

Quirion schlug auf den Tisch, wodurch er die Karaffen zum Erzittern brachte. »Also gut«, brüllte er. »Zweierlei. Zum einen legen wir dieses päpstliche Dekret dem Admiral und dem General vor. Sollten sie sich weigern, es anzuerkennen, machen sie sich selbst der Ketzerei schuldig. Als Presbyterianer bin ich in diesem Staat mit der Befehlsgewalt eines Prälaten ausgestattet, da dieses Amt zurzeit unbesetzt ist. Somit kann ich die beiden nötigenfalls exkommunizieren. Charibon wird dabei hinter mir stehen.

Zum anderen stellen wir Nachforschungen unter den Adelshäusern des Königreiches an. Wer besitzt das edelste Blut und weist keinerlei ketzerische Makel auf? Wer steht an nächster Stelle in der Thronfolge?«

Soweit Sastro wusste, stand dieses Vorrecht dem alten Astolvo zu, doch das Familienoberhaupt der Sequeros schwieg, obschon ihm die Tatsache vermutlich durchaus bekannt war. Wer auch immer die Herrschaft erlangen sollte, würde eine Marionette der Kirche sein. Auf wen die Wahl auch fiel, der neue König von Hebrion würde keinerlei Macht besitzen, ungeachtet des äußeren Anscheins – nicht mit zweitausend Glaubensrittern in der Stadt und weltlichen Hundertschaften, die aufgrund des zartbesaiteten Gewissens ihrer Befehlshaber nutzlos waren. Zumindest besäße der Monarch keine Macht, wie Sastro sie sich vorstellte. Trotz des Ansehens, das der Thron verhieß, erschien er im Augenblick wenig erstrebenswert. Es sei denn, der Anwärter wäre ein Mann mit herausragenden Fähigkeiten. Denn der Pontifex Maximus wollte unverkennbar, dass die Kirche über Hebrion herrschte.

»Die Lage erfordert reifliche Überlegung«, verkündete Sastro laut und durchaus glaubwürdig. »Die königlichen Schriftgelehrten müssen die Ahnenarchive durchforsten, um die verschiedensten Stammbäume zu ergründen. Das wird allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen.«

Astolvo starrte ihn an. Die Augen des alten Edelmannes wirkten wässrig. Er wollte nicht König werden, deshalb schwieg er; doch gewiss gab es in seiner Familie Jungsporne zuhauf, die sich wie Geier auf die Gelegenheit stürzen würden. Konnte Astolvo sie im Zaum halten? Wohl kaum. Sastro blieb wenig Zeit. Er musste ein Treffen unter vier Augen mit Freiss vereinbaren, diesem Söldner aus Finnmark. Sastro brauchte Macht. Er brauchte Kanonenmündungen.

Ein strammer Nordwind von der Art, die alte Seebären als candelanischen Seufzer zu bezeichnen pflegten, hatte beständig und kraftvoll hereingeweht und sie aus dem Golf der Mündung des Flusses Ephron hinaus in die Levangore geschoben. Sie waren Kurs Südsüdwest gefahren, mit eingerolltem Besan und mit Bonnets an den Untersegeln, die sich im steifen Wind aus achtern bauschten.

Nachdem sie die Höhe von Azbakir erreicht hatten, drehten sie nach Westen, mit dem Wind aus steuerbord. Danach ging es langsamer voran, als sie durch die Meerenge von Malacar segelten, die Kanonen ausgefahren, die Soldaten kampfbereit an den Relings postiert – für den Fall, dass die Macassianer die Absicht hatten, ein wenig Piraterie zu betreiben. Doch die Meerenge erwies sich als ruhig, da die Korsaren ihre flachbäuchigen Galeeren und Feluken für den Winter an den Strand geschleppt hatten. Danach hatte der Nordwind sich gedreht; seither wehte er von steuerbord achtern herein, was dem günstigsten Winkel für ein Vollschiff wie eine Karacke entsprach. Ohne Zwischenfall erreichten sie die hebrionische See, fuhren an den Fischerjollen aus Astarak vorbei, die zu winterlichen Fischzügen unterwegs waren, und lenkten den Bug in Richtung des fimbrischen Golfs und der dahinter liegenden Küste von Hebrion. Drei Viertel der Reise hatten sie unbeschadet überstanden. Danach ließ der Nordwind sie im Stich. An seine Stelle traten mehrere schwächere Brisen, allesamt aus Ostsüdost, somit unmittelbar von achtern. Nun schickte der Wind sich an, abermals zu drehen, und die Besatzung versuchte eifrig, seinen nächsten Zug vorauszuahnen.

Der Forgist hatte begonnen, jener triste Monat, der das Ende des Jahres ankündigte. Noch ein Monat, gefolgt von den Fünf Tagen des Heiligen, in denen das alte Jahr verabschiedet und das neue begrüßt würde; dann würde das Jahr 551 unwiderruflich in die Annalen der Geschichte eingehen. Die unumkehrbare Vergangenheit würde es verschlingen.

König Abeleyn von Hebrion, seit Kurzem exkommuniziert, stand an der Wetterseite des Achterdecks und beobachtete, wie die Gischt sich auf dem Fellkragen seines Mantels in Raureif verwandelte. Dietl, der Kapitän der schneidigen Karacke, die unter seinen Füßen schwankte, lehnte an der seeseitigen Reling, beobachtete die Matrosen beim Brassen der Rahen und brüllte gelegentlich einen Befehl, den die Maate weitergaben. Jetzt schien der Nordwind zurückkehren zu wollen, denn die Brise drehte sich neuerlich. Bald würde sie von steuerbord hereinwehen.

Der hebrionische König war ein junger Mann, dessen lockiges, schwarzes Haar noch keine graue Strähnen aufwies. Seit fünf Jahren saß er auf dem Thron. In diesen fünf Jahren war die Stadt Aekir gefallen, die Eroberung des Westens durch die Horden der Merduks hing drohend über Normannien und die Heilige Kirche hatte sich gespalten. Abeleyn selbst galt als Ketzer; nach seinem Tod würde seine Seele bis in alle Ewigkeit in den finstersten Winkeln der Hölle schmoren. Er war genauso verdammt wie die heidnischen Merduks, doch er hatte ausschließlich zum Wohle seines Landes gehandelt – eigentlich zum Wohle aller westlichen Königreiche.

Abeleyn war zwar kein Einfaltspinsel, doch der Glaube seines bedingungslos frommen Vaters war tief in ihm verwurzelt; wie ein Wurm wand sich die Angst vor den Folgen seines Tuns in den Eingeweiden des jungen Monarchen. Keine Angst um sein Königreich, ebenso wenig um den Westen. Er würde immer nur zum Wohle Normanniens handeln und erst gar keine Zweifel an seinem Gewissen nagen lassen. Nein, er fürchtete um sich selbst. Der Gedanke an sein Totenbett erfüllte ihn mit unaussprechlichem Entsetzen. Dämonen würden sich um den verbrauchten Leib scharen, um seine kreischende Seele zu verschleppen, wenn es an der Zeit war, der Welt Lebewohl zu sagen …

»Trübsinnige Gedanken, Majestät?«

Abeleyn wandte sich um und erblickte die glitzernden Wogen der hebrionischen See, fühlte das Wanken des wackeren Schiffes unter den Füßen. In seiner Nähe befand sich niemand außer einem zerzausten Gerfalken, der auf dem Schanzkleid hockte und ihn mit einem gelb schimmernden, unmenschlichen Auge betrachtete.

»Sehr trübsinnig, Golophin.«

»Du verspürst doch kein Bedauern, hoffe ich.«

»Kaum.«

»Wie geht es Fürstin Jemilla?«

Abeleyns Miene verfinsterte sich. Seine Mätresse war schwanger, entsetzlich seekrank und schmiedete Ränke. Sein frühes Scheiden von dem Konklave der Könige ermöglichte ihr, sich mit ihm nach Hebrion einzuschiffen, statt auf eigenen Wegen heimzureisen.

»Sie ist unter Deck. Ich bin sicher, sie übergibt sich noch immer.«

»Gut. Die Seekrankheit wird sie eine Weile beschäftigen.«

»So ist es. Gibt es Neuigkeiten, alter Freund? Dein Vogel sieht jammervoll aus, Golophin. Die Botenflüge zehren an seinen Kräften.«

»Ich weiß. Bald werde ich einen neuen erschaffen. Aber vorerst kann ich dir berichten, dass deine ketzerischen Mitstreiter gesund und munter sind und sich auf der Heimreise in ihre Königreiche befinden. Mark reist südwärts, um das Malvennor-Gebirge in Astarak zu überqueren, sofern es passierbar ist. Lofantyr befindet sich gerade in den Bergen von Cimbric und hat offenbar schwer zu kämpfen, um voranzukommen. Ich fürchte, uns steht ein rauer Winter bevor, Majestät.«

»Das war zu erwarten, Golophin.«

»Wahrscheinlich. Die fimbrischen Marschalls sind aus härterem Holz geschnitzt. Sie quälen sich über die narboskischen Pässe des Malvennor-Gebirges. Dort liegt bereits hüfthoch Schnee, aber ich glaube, sie werden es schaffen. Sie haben keine Pferde dabei.«

Abeleyn schnaubte. »Die Fimbrier waren nie ein Reitervolk. Ich nehme an, das ist der Grund dafür, dass sie keinen Adelsstand hervorgebracht haben. Jede Reise unternehmen sie zu Fuß. Sogar die fimbrischen Eroberer stapften wie gewöhnliche Infanteristen durch die Provinzen. Was hast du sonst noch zu berichten? Gibt es etwas Neues aus der Heimat?«

Eine Pause entstand. Eine ganze Weile putzte sich der Vogel einen Flügel, bevor die Stimme des alten Zauberers wieder auf schaurige Weise aus dem Schnabel drang.

»Heute wurden sechshundert Ketzer verbrannt, mein Junge. In Abrusio haben die Glaubensritter die Dweomer mittlerweile mehr oder weniger ausgemerzt. Nun werden Truppen ins Umland geschickt, um weitere Opfer zu suchen.«

Abeleyn wurde sehr still.

»Wer herrscht derzeit in Abrusio?«, fragte er nach längerem Schweigen.

»Der Presbyterianer Quirion, ehemaliger Bischof von Fulk.«

»Und die weltlichen Vertreter?«

»Zum einen ist da Sastro di Carrera. Dann natürlich die Sequeros. Sie haben das Königreich brüderlich untereinander aufgeteilt, wobei die Kirche selbstverständlich die oberste Befehlsgewalt ausübt.«

»Was ist mit den Diözesanbischöfen? Lembian von Feramuno hielt ich immer für einen vernünftigen Mann.«

»Er mag wohl ein vernünftiger Mann sein, doch er ist nichtsdestoweniger ein Geistlicher. Nein, mein Junge, von dieser Seite hast du keinerlei Unterstützung zu erwarten.«

»Und die Armee, die Flotte?«

»Ah, jetzt hast du das Licht im Dunkel der Nacht entdeckt. General Mercado weigert sich, seine Männer dem ›Rat‹ zur Verfügung zu stellen, wie diese Usurpatoren sich schimpfen. Die Hundertschaften wurden allesamt in die Kasernen befohlen und Admiral Rovero hat die Flotte fest im Griff. Die Unterstadt von Abrusio, die Kasernen und die Häfen sind für die Glaubensritter tabu.«

Erleichtert stieß Abeleyn die Luft aus. »Also können wir wenigstens an Land gehen. Es besteht noch Hoffnung, Golophin.«