Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Bruder Hilpert und Berengar von Gamburg

- Sprache: Deutsch

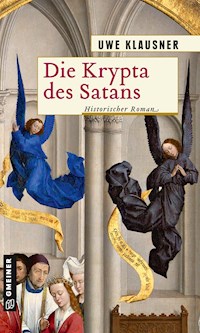

Kloster Frauental in Tauberfranken, November 1424. Eigentlich wollte Hilpert von Maulbronn seinen Mitschwestern nur einen Höflichkeitsbesuch abstatten. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Aus der Krypta sind laute Schreie zu hören. Für die Äbtissin ist die Sache klar: Der Teufel geht um. Glück für den Ermittler im Mönchshabit, dass Berengar von Gamburg, Gefährte bei der Lösung kniffliger Kriminalfälle, zu Besuch auf der nahen Burg Brauneck weilt. Die Jagd nach dem Phantom kann beginnen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 376

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Uwe Klausner

Die Krypta des Satans

Bruder Hilperts siebter Fall

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2020

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seven_Sacraments_Rogier.jpg

Druck: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-8392-6232-0

Gedicht

Daß er bei mir lag,

wüßt es einer,

behüte Gott, so schämt ich mich.

Was er mit mir pflag -

keiner, keiner

befinde das, als er und ich,

und ein kleines Vogelein:

tandaradei!

Das mag wohl getreue sein.

Walther von der Vogelweide (um 1170/75 – um 1230), Minnesänger, Dichter und Teilnehmer am Kreuzzug 1228, begraben im Lusamgärtchen zu Würzburg

DANKSAGUNG

Für die Unterstützung bei den Recherchearbeiten sei dem Museumsverein Frauental e.V. auf das Herzlichste gedankt. Danke auch an Arno Boas (Redaktion der Fränkischen Nachrichten in Bad Mergentheim), der die Übertragung der Sprechteile von LISBETH in den tauberfränkischen Dialekt übernahm.

ANNO DOMINI 1424

Schauplatz und Ort der Handlung:

Kloster Frauental in Tauberfranken,

acht Tage vor Sankt Martin

(Freitag, 3.11.1424)

DRAMATIS PERSONAE

(intra muros)

Aegidius, Kaplan

Adelgundis, Novizin

Schwester Agnes, ehemalige Novizenmeisterin, Mystikerin und Bekannte Hilperts aus früheren Tagen

Schwester Appolonia, Cellerarin

Schwester Aurelia, Pitanzienmeisterin

Cordelia, Novizin

Schwester Eleonore, Kantorin

Lisbeth, Dienstmagd

Schwester Luitgard von Neresheim, Novizenmeisterin

Schwester Luzia Magdalena, Infirmarin

Margareta III. von Vestenberg1, Äbtissin

Melisande, Novizin

Schwester Ursula von der Leyenburg, Priorin

Schwester Magdalena von Rieneck, Subpriorin

Schwester Walburgis von Giebelstadt, Pförtnerin

1 Historische Persönlichkeit, Äbtissin 1404–1437

DRAMATIS PERSONAE

(extra muros)

Berengar von Gamburg, Vogt des Grafen von Wertheim

Bertram von Thüngen, Kastellan und Schutzvogt

Gisbert, Kriegsknecht auf Burg Brauneck

Hilpert von Maulbronn, Bibliothekarius und Kriminalist

Leberecht von Uffenheim, Verwalter des Klosters

Malefizius, Straßenräuber

Anselm von Senckendorff, Ritter

u.v.m.

Abt von Schöntal, Flötenspieler etc.

GEBETSZEITEN DER ZISTERZIENSERIM MITTELALTER

GEBETSPLAN DER ZISTERZIENSER

(Monat November)

Aufstehen:

01:20 h

Vigilien (Nachtoffizium):

01:30 h–02:50 h

Laudes (im Morgengrauen):

07:15 h

Prim (bei Sonnenaufgang):

08:00 h

Messe:

08:20 h–09:10 h

Kapitel:

09:35 h

Handarbeit:

09:55 h–11:10 h

Terz:

09:20 h

Sext (Mittag):

11:20 h

Non:

13:20 h

Mittagessen:

13:35 h

Vesper:

14:50 h–15:30 h

Komplet:

15:55 h

Schlafengehen:

16:05 h

KLOSTER FRAUENTAL BEI CREGLINGEN

DIE KLOSTERGEMEINSCHAFT

IDEALPLAN EINES ZISTERZIENSERKLOSTERS

TAGESEINTEILUNG IM NOVEMBER

01. Stunde: 08:00 h

02. Stunde: 08:40 h

03. Stunde: 09:20 h

04. Stunde: 10:00 h

05. Stunde: 10:40 h

06. Stunde: 11:20 h

07. Stunde: 12:00 h

08. Stunde: 12:40 h

09. Stunde: 13:20 h

10. Stunde: 14:00 h

11. Stunde: 14:40 h

12. Stunde: 15.20 h

Ende der 12. Stunde: 16.00 h

Sonnenaufgang in Würzburg am 3. November: 07:13 h

Sonnenuntergang: 16:54 h

(Quelle: H. Grotefend, Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit)

PROLOG

1

CONFESSIO

Aus dem Geständnis von ANONYMA, protokolliert in Anwesenheit des hochehrwürdigen Johann IV. Siegemann, 31. Abt des Klosters Bronnbach im Taubertal

Am Anfang war der Tod, und siehe, er entstieg der finsteren Gruft, trat vor den Altar des Herrn und lästerte seinen Namen. Kaum waren die Spottverse verhallt, erloschen auch schon die Kerzen, eine nach der andern, wie von unsichtbarer Hand erstickt. Die Stunde der Dämonen war gekommen, und ehe ich wusste, wie mir geschah, drang ein Heulen an mein Ohr, welches das Blut in den Adern stocken ließ. Und dann, den blutverschmierten Rachen weit offen, scharten sie sich auch schon um ihren Herrn, und siehe, unter den Fabelwesen erhob sich ein Geschrei, das die Fenster im Chor zum Bersten brachte. Je lauter der infernalische Lärm, desto dichter das Gedränge vor dem Altar, wo der Tod die Höllenbrut willkommen hieß. Da gab es Fledermäuse mit Fangzähnen, die einander das Blut aus dem Leib saugten, Hyänen mit sieben Häuptern, Würgeschlangen in nicht enden wollender Zahl, Frösche so groß wie ausgewachsene Schafe, die Backen vollgesogen mit Blut, Wölfe mit Papstkrone, Ratten im Kardinalspurpur, Bischöfe mit Schweineschnauze und Schreckgestalten, wie sie kein Mensch je zu Gesicht bekam.

Und siehe, tiefe Dunkelheit senkte sich auf die Abtei herab. Kein Windhauch regte sich, und mir war, als raube man mir die Luft zum Atmen. In meiner Not rief ich um Hilfe, doch so laut ich auch flehte, jammerte und mit meinem Schicksal haderte, meine Mitschwestern waren wie vom Erdboden verschluckt. Auf mich allein gestellt, stürzte ich ans Fenster, riss es auf und stierte in die nachtschwarze Finsternis hinaus. Die Stille, welche mich umfing, brachte mich fast um den Verstand, und was ich sah, jagte mir einen Schauder über den Rücken.

Da draußen war nichts, absolut nichts. Keine Sterne, keine Wolken, keine Bäume, deren Geäst im Wind hin und her schaukelte.

Doch dann, wie aus dem Nichts, war da plötzlich dieser Duft, widerwärtiger als Leichendunst, todbringender als das Gift der Viper. Von Übelkeit gepackt, prallte ich zurück, und es schien, als geriete der Boden unter meinen Füßen ins Wanken. Doch das war erst der Anfang, das Schlimmste stand mir noch bevor. Wie aus weiter Ferne drang ein Gewirr von einander überschlagenden Stimmen an mein Ohr, teils einschmeichelnd und verlockend, zum Teil auch voller Missgunst, Hass und Häme. Da stand ich nun, kaum noch Herrin meiner Sinne, ein Stoßgebet auf den Lippen, während sich eine unsichtbare Hand um meinen Mund legte.

Und dann geschah es. Der Tod, Beherrscher der Welten, trat vor mich hin, packte mich an der Gurgel und sprach: »Ich bin dein Herr und Gebieter – jetzt und immerdar! Wisse denn, du bist auserkoren, meinen Willen zu vollstrecken, ohne Zaudern, von nun an bis in Ewigkeit.«

Mein Herr hatte gesprochen, und ich, willfährige Dienerin, tat, wie mir geheißen. Und siehe da, meine Skrupel lösten sich in Wohlgefallen auf. Der Würfel war gefallen, das Schicksal meiner Widersacherin besiegelt. War die Tat, zu der ich schritt, doch längst beschlossene Sache. Am Mut, das Heft in die Hand zu nehmen, hatte es mir zwar gemangelt. Doch damit war es ein für alle Mal vorbei. Fortan gab es nur noch eins, nämlich das Leben der Abtrünnigen auszulöschen. Die Stunde der Vergeltung war gekommen, und während ich durch den monddurchfluteten Kreuzgang hastete, lächelte ich verzückt in mich hinein. Der Herr der Finsternis hatte mir einen Auftrag erteilt, und ich würde nicht zögern, ihn auszuführen. Wer war ich, die ich die Kraft besäße, den Mächten des Bösen zu widerstehen. Vor dem Mann, unter dessen Fittichen ich stand, gab es kein Entrinnen. Wer war ich, die ich mich erdreistete, Nachsicht oder gar Gnade walten zu lassen, wo mein Opfer, das von seinem Schicksal nichts ahnte, mich bis aufs Blut gereizt und gedemütigt hatte. Die Antwort war ebenso knapp wie einleuchtend: Im Angesicht meines Herrn, der das Zeichen seiner Würde bei sich trug, war Gehorsam das A und O. Hätte ich mich widersetzt, mein Schicksal wäre besiegelt gewesen.

Die Zeit zum Handeln war gekommen. Wichtig war, dass ich keine Spuren hinterließ. Der geringste Fehler, und ich würde in Verdacht geraten. Gerade das galt es jedoch zu vermeiden. Ging es doch um mehr, als die mir zugefügte Schmach zu tilgen. Um weit mehr sogar. Die von Gott auferlegte Ordnung war ins Wanken geraten, genau das war der Punkt. Es fehlte nicht viel, und unser Konvent wäre ein Tummelplatz der Leidenschaften gewesen, verruchter als Sodom und Gomorrha, ein Schandfleck ohnegleichen. Mein Handeln duldete keinen Aufschub, jedes Zögern, wenngleich kurz, und der Leibhaftige hätte die Oberhand gewonnen. Nie und nimmer durfte das geschehen, und wenn doch, mein Leben wäre verwirkt gewesen.

Infolgedessen hatte ich keine Wahl. Und so schob ich den Gedanken an Gnade beiseite, tat meine Skrupel als Hirngespinste ab und machte mich mit Feuereifer ans Werk. Um es abermals zu betonen: Die Ordnung, seit jeher unverzichtbare Richtschnur klösterlicher Existenz, stand auf dem Spiel. Und mir, die ich mich ihr mit Haut und Haaren verschrieb, blieb keine Alternative als die, zum Äußersten zu greifen. Ich war bestrebt, die Kräfte des Bösen in die Schranken zu weisen, nicht mehr und nicht weniger. Falls nötig, um jeden Preis. Sogar um denjenigen, dass die Gebote des Herrn missachtet wurden.

Die Metze musste ausgetilgt werden, koste es, was es wolle.

Und so kam es, wie es kommen musste, wie ich es erdacht und es mir bis ins noch so trivial erscheinende Detail vor Augen geführt hatte. Dein Wille geschehe!, fuhr es mir durch den Sinn, während ich das Infirmarium betrat, um zu tun, was ohne Wenn und Aber getan werden musste.

Wie im Höllenschlund, so auch auf Erden.

So sei es.

Meine Existenz stand auf dem Spiel, und mit ihr alles, woran ich geglaubt und woraus ich all die Jahre meine Kraft geschöpft hatte. Und was für Jahre es gewesen waren. Beim Gedanken daran krampft sich mir das Herz zusammen, auch jetzt noch, nach unendlich langer Zeit. Wie naiv war ich doch gewesen, als ich mich dem Wunsch meiner Eltern fügte und den Schleier nahm. Nicht ganz freiwillig, was die Torheit aus heutiger Sicht nicht einfacher macht. Doch egal wie man es dreht und wendet, mir blieb keine andere Wahl. Dem Willen meiner Eltern zu trotzen wäre mir nicht in den Sinn gekommen, hätte es doch bedeutet, dass mein Leben, um es beschönigend zu formulieren, von Stund an aus den Fugen geraten wäre. Um den Wechselfällen des Schicksals die Stirn zu bieten, fehlte es mir jedoch an Mut, wie im Übrigen auch dazu, mich zu dem Mann, der mich mit jeder Faser seines Lebens begehrte, zu bekennen.

Farbe bekennen, als ob dies so einfach gewesen wäre. Als es geschah, war ich 16 Jahre alt, kein Kind mehr, zumindest nicht äußerlich. Ich wusste, was ich tat. Und tat es aus Überzeugung, nicht etwa aus einer Laune heraus, sondern aus freien Stücken. Im Übrigen, auch das sei mit Nachdruck bemerkt, bereue ich nichts, und solange ich lebe, wird mir das verlorene Paradies vor Augen schweben.

Doch was rede ich, schließlich geht es hier nicht um mich. Ich bin hier, um Rechenschaft über meine Taten abzulegen. Eins gleich vorweg: Ich stehe dazu, so verrucht sie der Nachwelt auch erscheinen mögen. Und ich bin bereit, die mir aufzuerlegende Strafe zu akzeptieren. Ich weiß, es klingt wie Hohn, wenn ich dies sage. Aber was immer man mir zur Last legt, mir blieb keine andere Wahl. Ergo: An der Tat, die ich auf Geheiß meines Mentors beging, führte kein Weg vorbei. Deshalb – und nur deshalb – war ich gewillt, mich dem Willen von Gevatter Tod zu fügen, ob mithilfe einer Bluttat oder anderweitig, wen kümmerte das schon. Das Übel musste an der Wurzel gepackt und wie ein Büschel Unkraut ausgetilgt werden. Nicht um meinetwillen, sondern zum Wohl unserer Abtei. Nur so, durch beherztes Handeln, würde der Konvent wieder zu dem werden, was er war – ein Hort des Friedens, frommer Einkehr und der Kontemplation.

Blieb also nur, das Werk im Schutz der Dunkelheit in die Tat umzusetzen. Mit Bedacht, ohne Hast, ohne Spuren zu hinterlassen. Was das betraf, hatte ich vorgesorgt, hatte ich jeden Handgriff, der vonnöten war, mit akribischer Genauigkeit erwogen. Nichts, was ich tat, blieb dem Zufall überlassen, und während ich so dastand und mein todbringendes Elixier zubereitete, wähnte ich mich bereits am Ziel.

Allein, dem war nicht so. »Du hier?«

»Leibhaftig und in voller Größe. Wie geht es dir?«

»Schon viel besser, wie du siehst.«

»Freut mich zu hören.«

»Tatsächlich?«

»Aber natürlich – das weißt du doch.«

»Also wenn du mich fragst, vorhin hat sich das ganz anders angehört!«

»Alles Schnee von gestern. Hier, nimm – ein Schluck von meiner Mixtur wird dir guttun.«

»Und wer garantiert mir, dass du es wirklich gut mit mir …«

»Ich. Und jetzt stell dich nicht so an und trink einen Schluck. Du willst doch wieder gesund werden, oder?«

»Da mach dir mal keine Sorgen, so schnell wirst du mich nicht los.« So jung – und bereits so schön. Schöner noch als ein Maienmorgen, wenn das Sonnenlicht die Tauperlen zum Leuchten bringt. Die Haut makellos rein, wie Marmor aus den Gefilden der Seligen. Und die Züge so ebenmäßig, so überirdisch schön, dass man annahm, sie seien nicht von dieser Welt. Fürwahr, Gott der Herr hatte es gut mit diesem Muster an Liebreiz gemeint. Hatte es mit Vorzügen versehen, von denen andere – allen voran ich – nur träumen konnten.

Allein, die Bemühungen seines Schöpfers waren vergebens gewesen. Kaum erblüht, würde die Rose, die den Klostergarten mit ihrem Duft erfüllte, vom einen auf den andern Tag verwelken. Erst als es zu spät war, habe auch ich bemerkt, dass ihre Tage längst gezählt waren, ein Irrtum, der mich teuer zu stehen kam. Doch was ich auch tat, meine Bemühungen fruchteten nicht. Auf dem Pfad, wo der Leibhaftige der Gestrauchelten die Richtung wies, waren die Warnungen ungehört verhallt. Allen Bemühungen, sie zur Umkehr zu bewegen, zum Trotz. An ihrem Schicksal würde sich jetzt, da sich die Waage zu Ungunsten der Heuchlerin neigte, nichts mehr ändern. Auch wenn ich mit Engelszungen auf sie eingeredet hätte, die Würfel waren längst gefallen. Und darum merke: Hat dich der Weltenverderber erst in der Hand, gibt es kein Entrinnen, und wer klug ist, lässt den Dingen ihren Lauf.

Genau das habe ich denn auch getan, getreu dem Befehl, der mir in jener Nacht erteilt worden war. Just in dem Moment, da die Stundenglocke den Beginn der Vigilien anzeigte, war das Ende des Irrweges in Sicht gekommen, ein Weg, der jäh und abrupt im Nichts enden würde.

»Nun trink schon. Ich meine es gut mit dir.« Nur noch ein, zwei Handgriffe, ein aufmunterndes, wiewohl vorgetäuschtes Lächeln, gefolgt von einem Schluck Kräutersud, bei dem es sich in Wahrheit um eine todbringende Mixtur aus Schlafmohn und dem Gift des Schierlings handelte, und es war vollbracht.

Und die Dirne war dort, wo sie hingehörte, weit weg von hier, unter ihresgleichen.

In der Hölle.

Amen.

2

MEMORANDUM

Aus dem vertraulichen Bericht von Bruder Hilpert, Bibliothekarius zu Maulbronn, verfasst am Tage des Heiligen Martin Anno Domini 1424

Selbst jetzt, da ich dies niederschreibe, stockt mir der Atem, und wie so oft, wenn ich an einem Fall arbeite, versagt die Feder ihren Dienst. Dennoch drängt es mich, meine Erlebnisse auf Pergament zu bannen, so schwer die Mühsal auch anmuten mag. Mit Eitelkeit, dies gleich vorweg, hat dies jedoch nichts zu tun. Es ist nicht meine Art, dem Laster der Hoffart zu frönen, schon gar nicht als Mönch, der dem Ego abgeschworen hat. Ich tue es um der Wahrheit willen, um zu schildern, was vor gerade einmal acht Tagen im Kloster Frauental geschah. Wie der Name andeutet, handelt es sich um einen Konvent der Zisterzienserinnen, mehrere Tagesreisen von Maulbronn entfernt. Dabei versteht es sich von selbst, dass kein Wort von dem, was unter dem Siegel der Verschwiegenheit zu berichten ist, an das Ohr meiner Mitbrüder dringen darf. Von all jenen, die ihr Dasein extra muros fristen, ganz zu schweigen. Außer einer Handvoll Eingeweihter, darunter der Abt zu Bronnbach und mein Freund Berengar, Vogt des Grafen von Wertheim, ist niemand über die Geschehnisse im Bilde. Darüber hinaus, das sei der Korrektheit halber hinzugefügt, gibt es eine weitere Person, die dazu beitrug, dass die Ermittlungen nicht im Sande verliefen. Doch genau wie bei Berengar wird kein Wort über die Lippen der besagten Mitschwester kommen, und wenn doch, wird die Reue ihren Tribut fordern.

Ich sage es zwar ungern, aber was wahr ist, möge auch so bleiben. Seit Bestehen unseres Ordens, also seit mehr als 300 Jahren, hat es keinen auch nur annähernd so folgenschweren Kasus gegeben. Und wenn ich dies behaupte, bin ich mir der Tragweite meiner Äußerung bewusst. An etwas Vergleichbares kann ich mich nicht erinnern, weder in meiner Funktion als Inquisitor, die ich dereinst bekleidete, noch als Kriminalist im Habit, zu dem ich nolens volens mutierte.

Acht Jahre sind seit der Lösung meines ersten Mordfalls vergangen, was die Vermutung nahelegt, dass ich durch nichts zu erschüttern bin. Weit gefehlt. Auch nach 44 Jahren auf Gottes Erdboden stellt die menschliche Natur immer noch ein Mysterium für mich dar. Im Guten wie – Gott sei’s geklagt! – im Schlechten. Doch so tief die Abgründe entlang meines Lebenspfades auch waren, weder fürchte ich sie noch die Herausforderungen, die sich vor mir auftürmen. Und darum werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen, auch wenn dies, wie im vorliegenden Fall, nahezu unmöglich erschien.

Wie dem auch sei, es erfüllt mich mit Freude, wieder zu Hause zu sein. Hier, an meinem Stehpult im Skriptorium, ist mein Platz, und nur hier gehöre ich hin. Die Welt extra muros, so auch mein Wirken als Kriminalist, ist gewiss eine Sache, die Profession des Bibliothekarius etwas gänzlich anderes. Nirgendwo sonst fühle ich mich so heimisch wie an diesem Ort, umgeben von Pergamentrollen, Folianten, Traktaten, Kompendien, Codices und Abschriften aus den Werken antiker Autoren, deren Zahl mittlerweile in die Tausende geht. Man reiche mir eine Wachskerze, dazu Feder und Lineal sowie ein Tintenfass und ein handliches Messer, um mein Schreibutensil zu schärfen, Bimssteine zum Glätten des Pergaments nicht zu vergessen – und schon befinde ich mich in einer anderen Welt, fernab der Beschwernis, die auf meiner Seele lastet.

Ohne die Hilfe meiner Mitbrüder, darunter einige der angesehensten Kopisten, Restauratoren, Rubrikatoren, Illustratoren und Miniaturenmaler unseres Ordens, wäre ich freilich nicht zu dem geworden, der ich durch die Gnade Gottes bin. Was ich damit ausdrücken will, ist: Im Skriptorium sind wir aufeinander angewiesen, und wer sich einbildet, er sei allwissend, gaukelt sich etwas vor. Meine Mitbrüder und ich, wir arbeiten miteinander, lernen voneinander und kommunizieren untereinander, und das auf mannigfaltige Art und Weise. Der Terminus Bruder, mit dem wir uns im Parlatorium anreden, kommt schließlich nicht von ungefähr. Lange Rede, kurzer Sinn: Die Gemeinschaft ist alles – der Einzelne nicht mehr als ein fehlgeleitetes Schaf.

Doch zurück zu meinem aktuellen Fall. Zwar sind gerade einmal zwölf Tage vergangen, seit ich im Auftrag meines Abtes ins Land der Franken reiste, aber mich dünkt, als seien Monate, wenn nicht gar Jahre ins Land gegangen. Mit den Erinnerungen, peinigenden allzumal, ist es gewiss ein heikles Ding. Sind erst ein paar Tage vorüber, senkt sich ein unsichtbarer Schleier vor dem geistigen Auge herab, ob gewollt oder ohne Absicht, hängt vom Auge des Betrachters ab. Mein Professor an der Sorbonne, an der ich Theologie, Rhetorik und Dialektik studierte, hat es wie folgt formuliert: Der Vorzug des menschlichen Gehirns bestehe darin, dass es die Fähigkeit besitze, zu vergessen – so der Betreffende willens und dazu imstande sei.

Und genau darin liegt für mich die Schwierigkeit, und das nicht erst seit gestern. Je älter ich werde, desto schwerer fällt es mir, in die Abgründe zu blicken, die sich vor mir auftun, desto größer die Versuchung, meine Erlebnisse, wiewohl folgenschwer, in ein vorteilhaftes Licht zu rücken.

Nichts läge mir ferner, als dies auch im vorliegenden Fall zu tun. Steht doch geschrieben: Ich habe erwählt den Weg der Wahrheit, deine Urteile habe ich vor mich gestellt. Ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen. Es lohnt nicht, sich ihr zu verschließen oder so zu tun, als habe man sie gepachtet. Irgendwann, und sei es auch in ferner Zukunft, wird sie alle jene einholen, die sich anmaßen, die Fakten nach Gutdünken zu verfälschen. Dies zu tun liegt nicht in meiner Absicht, bin ich es doch gewohnt, den Tatsachen ins Auge zu blicken, so niederschmetternd sie im Rückblick auch erscheinen mögen.

Aber bleiben wir lieber sachlich, mit Emotionen ist niemandem gedient. Fakt ist, bei meiner Abreise hatte ich mit dem, was mich erwartete, nicht im Entferntesten gerechnet. Selbst ein Prophet, so er mit dem Kasus betraut wäre, hätte sich den Ausbund an Verruchtheit, auf den ich stieß, nicht vorstellen können. Der Mensch ist nun einmal des Menschen größter Feind, und wer dies leugnet, der redet wirr – und weiß nicht, wovon er spricht.

So sehr ich mit mir ringe, der Anblick der getöteten Mitschwester lässt mich nicht mehr los. Auch jetzt, zu mitternächtlicher Stunde, sehe ich sie immer noch vor mir, malträtiert bis zur Unkenntlichkeit. So jung, und bereits tot. Und vordem so anmutig, dass man sich ihren Reizen nicht entziehen konnte. Wäre sie nicht eines Todes gestorben, den man seinem ärgsten Feind nicht wünscht. Und wäre die Tat nicht so ruchlos gewesen, dass mich schaudert, wenn ich nur daran denke.

Aber genau das ist der Punkt. Kein Mensch, auch ich nicht, hätte im Traum damit gerechnet. Das war naiv, ich gebe es zu. Auch vor Klerikern, die mit gutem Beispiel vorangehen sollten, machen die Heimsuchungen der Niedertracht nicht halt, und wer dies leugnet, der verkennt die Tatsachen. Apropos Tatsachen: Am Faktum, dass ich es mit einem an Menschenverachtung nicht zu überbietenden Mord zu tun hatte, ändert sich dadurch nichts. Und so blieb mir nichts anderes übrig, als mich auf die Suche nach den Schuldigen zu machen – und dafür zu sorgen, dass sie nicht ungestraft davonkamen. Einen Menschen mit Gewalt vom Leben zum Tod zu befördern ist weiß Gott schon perfide genug, aber wenn dies – wie im vorliegenden Kasus – hinter Klostermauern geschieht, ist man geneigt, an Gottes Ratschluss zu verzweifeln.

Doch halt, ich bin im Begriff, übers Ziel hinauszuschießen. Ist doch das, was sich in Frauental zugetragen hat, einzig und allein auf menschliche Niedertracht, Zank, Hader und ein gerüttelt Maß an Heimtücke zurückzuführen. Gott der Herr, so wage ich zu vermuten, kann nicht überall gleichzeitig sein, und selbst wenn er dies zuwege brächte, es muss einen Grund geben, dass die Dinge den von mir beschriebenen Verlauf nahmen. Worin er besteht, das freilich weiß nur Er allein.

Und so kam es, dass ich zwei Tage vor Allerheiligen den Segen meines Abtes empfing, meinen Packesel aus dem Stall holte und nach der Prim ohne Federlesens zum Aufbruch rüstete. Benedictus, eine Anspielung auf den unlängst abgesetzten Papst, hatte schwer an der Last meines Gepäcks zu tragen. Proviant für vier Tage, Pergamentbehälter zuhauf und gleich zwei Kisten auf dem eingesunkenen Rücken, randvoll mit kostbaren Folianten, mit Wollresten gegen Beschädigungen geschützt. Ich gebe zu, mein in die Jahre gekommener Gefährte war um sein Los nicht zu beneiden.

Dementsprechend mühsam ging es voran, aber was sein musste, das musste nun mal sein. An Unterhaltung herrschte unterwegs kein Mangel und an zwielichtigen Gestalten auch nicht, das verstand sich sozusagen von selbst. Kriegsknechte des Erzbischofs von Mainz, hoch zu Ross, das Wappen mit den sechs Speichen auf der Brust, Händler auf dem Weg zum Markt, die Fuhrwerke beladen mit Stoffballen, Bauholz oder kostbaren Spezereien, in Lumpen gehüllte Bettler, die jeden, der ihren Weg kreuzte, um Almosen und milde Gaben anflehten, dazwischen Aussätzige, die beim Herannahen der Reisigen das Weite suchten. Wahrlich, um sich ein Bild zu machen, wie es in Deutschland zugeht, sollte man sich auf große Fahrt begeben. Denn nur dann, fernab schützender Mauern, bekommt man zu spüren, was es heißt, auf sich selbst gestellt zu sein.

Kein Zweifel, das Land hatte schon bessere Zeiten gesehen. Entsprechend groß war das Risiko, einer Rotte von Strauchdieben in die Hände zu fallen, oder, schlimmer noch, einem verarmten Ritter, der es darauf anlegte, aus der Notlage seiner Opfer Kapital zu schlagen. Hatte doch die Unsitte, Lösegeld zu erpressen, auf beängstigende Weise zugenommen. Wohin man auch sah, es gab niemanden, der dem Treiben Einhalt gebot, weder mit Gewalt noch anderweitig. Im Griechischen, das zu erlernen mir großes Vergnügen bereitete, gibt es ein Wort dafür: Anarchie. Auf des Reiches Straßen, das sei in aller Deutlichkeit gesagt, geht es zu wie in einem Tollhaus. Wehe dem, der nicht umhin kommt, über Land zu reisen – der Ärmste ist wirklich zu bedauern.

Vorsicht war das Gebot der Stunde, und wer es sich leisten konnte, heuerte eine Eskorte an. Geleitbriefe allein, das lehrte die Erfahrung, fruchteten herzlich wenig. Und waren nur für teures Geld zu haben, das kam erschwerend für mich hinzu. Folglich blieb mir nichts anderes übrig, als Warnungen meiner Mitbrüder zu ignorieren. Eine Torheit, die ich zutiefst bereute.

Doch noch herrschte eitel Sonnenschein, und das in des Wortes ureigenster Bedeutung. Der Herbst zeigte sich von seiner schönsten Seite, und das Himmelsgewölbe, nur hier und da von Dunstfäden gesäumt, erstrahlte in makellosem Blau. Von den spätsommerlichen Temperaturen animiert, zog ich meines vorab ausgeklügelten Weges, zunächst nach Heilbronn, eine Tagesreise von meinem Heimatkloster entfernt, wo ich die Nacht im Konvent der Franziskaner verbrachte. Danach, frisch gestärkt und mit guten Wünschen der Minderen Brüder für die Reise versehen, ging es weiter, vorbei an rebenbekränzten Hängen, wo die Weinernte in vollem Gange war. Doch so sehr ich einen guten Tropfen zu schätzen weiß und auch Most gegenüber nicht abgeneigt bin, meine Mission duldete keinen Aufschub. Und so trieb ich Benedictus zur Eile an und wanderte neckarabwärts, in Begleitung eines Jakobspilgers, der nicht müde wurde, über seine Reise nach Santiago zu berichten.

An der Mündung der Jagst, knapp vier Wegstunden von Heilbronn entfernt, trennten sich unsere Wege. Um vor Einbruch der Nacht ins Kloster Schöntal zu gelangen, musste ich mich sputen, und je länger ich unterwegs war, desto mehr machte sich bange Unruhe in mir breit. Dabei gehöre ich gewiss nicht zu der Spezies Mensch, die sich von dunklen Vorahnungen, Befürchtungen oder Stimmungen leiten lässt. Ganz gewiss nicht, dazu bin ich nicht geschaffen. Als ehemaliger Inquisitor neige ich dazu, die Dinge nüchtern zu betrachten, zum Verdruss meines Freundes Berengar, dem es schwerfällt, sein aufbrausendes Naturell zu zügeln.

In Schöntal angekommen, waren meine Füße mit Blasen übersät, nicht weiter verwunderlich, wenn man an die zurückgelegte Strecke dachte. An Schlaf, wiewohl redlich verdient, war jedoch nicht zu denken. Um es mit den Worten des dortigen Abtes auszudrücken: »Einen Mann von Eurer Reputation, Bruder Hilpert, bekommt man schließlich nicht alle Tage zu Gesicht.« Im Anschluss an die Komplet kam ich folglich nicht umhin, meinen Mitbrüdern Rede und Antwort zu stehen, so lange, bis mir vor Müdigkeit die Augen zufielen.

Festum Omnium Sanctorem, Anno Domini 1424. Es kam beinahe schon einem Frevel gleich, an Allerheiligen einfach mir nichts, dir nichts weiterzuziehen, und so gab ich dem Drängen des Abtes nach und legte eine Verschnaufpause ein. Die hatte ich auch bitter nötig, wenngleich ich es vermied, in Wehklagen zu verfallen. Aber dann, tags darauf, war es mit der Beschaulichkeit vorbei. Wie ich bereits sagte, meine Mission hatte Priorität. Meinen Gastgebern zufolge, die mich mit reichlich Proviant für den Weitermarsch versahen, würde ich, so es die Witterung zuließ, knapp eineinhalb Tagesreisen bis ans Ziel benötigen. Kein Kinderspiel, wenn man berücksichtigte, wie schwer es mir fiel, meine Gliedmaßen erneut in Gang zu bringen. Es kostete mich viel Überwindung, aber irgendwie habe ich es dann doch geschafft, die bleierne Müdigkeit zu verscheuchen.

Und so ging es weiter, entlang der Jagst, wo es schien, als ob die Zeit stehen geblieben sei. Weinberge, so weit das Auge reichte, malerische Flussauen, scheinbar unberührt von der Menschen Hand, vereinzelte Weiler, von Wallgräben umgeben, an denen sich Brombeerhecken und Hagebutten emporrankten, Burg Krautheim, hoch droben auf steil abfallendem Sporn, das Geräusch eines Mühlrads, welches die morgendliche Stille durchbrach – wahrlich, einen angenehmeren Fortgang hätte meine Mission nicht nehmen können.

Allein, es war die Ruhe vor dem Sturm. Anfangs verlief noch alles nach Plan, zumindest was die Instruktionen meiner Mitbrüder betraf. Selbst bei freundlicher Witterung, so hatte man mir geraten, sei der Weg von Schöntal bis ans Ziel binnen eines Tages nicht zu schaffen. Ein guter Rat, wie mir beim Eintreffen in einem Hospiz der Prämonstratenserinnen bewusst wurde, da ich so ermattet war, dass ich kein Bein vors andere setzen konnte.

Doch so sehr meine Füße auch schmerzten, im Vergleich zu dem, was mir am darauffolgenden Freitag widerfuhr, kamen die Strapazen meiner Reise einer Lappalie gleich.

Gelinde ausgedrückt.

DIES IRAE

ANTE VIGILIAM

(1.15 Uhr)

3

ANNALEN

Aus den Jahrbüchern des Klosters Frauental in Tauberfranken, verfasst von Schwester Luzia Magdalena, Infirmaria an besagtem Ort

Lag es in meiner Macht, das Unheil abzuwenden? Die Frage lässt mich nicht mehr los, bei Tag und Nacht, bis ich ermattet auf mein Lager sinke. Doch was auch geschieht, ich werde weder rasten noch ruhen, um mein Versagen wiedergutzumachen. Das bin ich meinen Mitschwestern schuldig.

Doch bleibt mir ein Trost, allen Gewissensbissen zum Trotz. Bruder Hilpert, der die Hintergründe der Bluttat untersuchte, hat mich von jeglicher Schuld freigesprochen. An den Schuldgefühlen, die mich bis in den Schlaf verfolgen, ändert dies jedoch nichts. Wenn es jemanden gab, der imstande war, die Katastrophe zu verhindern, dann mich.

Nur mich allein.

Daran besteht kein Zweifel. Ich war es, der das Wohl meiner Mitschwester anvertraut worden war. Ich war es, die sie im Stich ließ. Und überdies war ich es, die sie zum letzten Mal lebend sah.

Ich hätte vorausahnen müssen, was gespielt wurde. Von Anfang an. Dennoch bin ich untätig geblieben, wohl wissend, wie schmal der Pfad war, auf dem ich wandelte. Ein falscher Schritt, und ich wäre in den Abgrund gestürzt, und das, wie ich sehr wohl weiß, nicht ohne Grund. Wider Willen und ohne mein Zutun war ich zur Komplizin einer abgefeimten Mörderin geworden, aus Angst, mein Inneres zu offenbaren. Darin, und nicht nur darin, besteht meine Schuld. Ich habe geschwiegen, wo es notwendig gewesen wäre, zu reden. Und ich habe geredet, als die Frist, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, verstrichen war.

So sehr Bruder Hilpert mir zugeredet hat, mein Gewissen lässt mir keine Ruhe. Was also läge näher, mir den Kummer, der mich wie eine Heimsuchung befiel, von der Seele zu schreiben? Und so gehe ich daran, die Ereignisse, die mein Leben von Grund auf verändert haben, zu dokumentieren. Nichts von dem, was sich vor acht quälend langen Tagen und Nächten innerhalb der Mauern dieser Abtei zugetragen hat, soll dabei unerwähnt bleiben. Nichts soll unter den Tisch gekehrt, verschwiegen, beschönigt, verfälscht oder aus Gründen, welche die Reputation meines Ordens in ein schlechtes Licht rücken könnten, ausgespart werden. Es ist mein Bestreben, die Wahrheit ans Licht zu bringen, so schmerzlich sie mitunter auch sein möge.

Nach getaner Arbeit, die mich geraume Zeit in Anspruch nehmen wird, werde ich Sorge tragen, dass meine Aufzeichnungen in die Hände einer vertrauenswürdigen Person gelangen. Nicht etwa, um irgendetwas zu vertuschen, sondern mit Rücksicht auf all jene, die von den Ereignissen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Weilt niemand von uns mehr unter den Lebenden, mögen nachfolgende Generationen darüber befinden, was mit meinen Aufzeichnungen geschieht.

Liegt doch alles in Gottes Hand, wie im Himmel, so auf Erden.

Amen.

Um es unzweideutig zu formulieren: An Allerheiligen im Jahre des Herrn 1424 gingen die Dinge in unserer Abtei noch ihren geregelten Gang. Aufstehen vor Sonnenaufgang, danach die Stundengebete, unterbrochen von Handarbeit, Studium der Heiligen Schrift und feierlicher Messe. Und von den Mahlzeiten, von denen man – mit Verlaub – auch nicht annähernd satt wurde. Dabei liegt die Betonung auf dem Wörtchen »noch«, denn tags darauf war alles anders. Doch halt, ich muss mich korrigieren. Wie ich mittlerweile weiß, kam das Strafgericht, welches über uns hereinbrach, nicht von ungefähr. Hinter den Kulissen war es schon seit längerem zu schweren Zerwürfnissen gekommen, und wer Augen besaß, um zu sehen, für den kam das Verhängnis nicht von ungefähr.

Da jedoch weder ich noch meine Mitschwestern Propheten sind, brach der Sturm, welcher sich über unseren Häuptern entlud, völlig unerwartet über uns herein. Ich muss gestehen, der Zeitpunkt für die Schandtat war gut gewählt. Es geschah kurz vor den Vigilien, als ich das Infirmarium betrat, um mich über den Zustand meiner Patientin zu informieren. Entgegen meinen Befürchtungen, der erlittene Blutverlust könne zu Komplikationen führen, befand sie sich jedoch wohl, was mich zu dem Schluss brachte, meine Mitschwester sei über den Berg. Für meine Diagnose gab es gute Gründe, und wenn es etwas gibt, worüber ich im Übermaß verfüge, dann ist es Erfahrung mit den Kalamitäten, mit denen wir Frauen, allen voran solche mit unwiderstehlichem Liebreiz, ein Lebtag lang zu kämpfen haben. Ehrlich währt bekanntlich am längsten, und darum scheue ich mich nicht, die Dinge beim Namen zu nennen: Melisande war jung, den Freuden des Lebens gegenüber nicht abgeneigt und sah überaus ansehnlich, um nicht zu sagen unwiderstehlich aus. All das zusammengenommen, im Verein mit ihrer Neigung zum Ungehorsam, sollte der 17-jährigen Novizin zum Verhängnis werden.

Damit wir uns nicht missverstehen, für eine Bluttat gibt es keine Rechtfertigung. Bei einem Kapitalverbrechen wie diesem ist für Spitzfindigkeiten kein Platz, Mord ist und bleibt nun einmal Mord, ob aus Gier oder Heimtücke, macht keinen Unterschied. Steht doch geschrieben, Töten sei eine nicht wiedergutzumachende Sünde, ein Frevel, der um jeden Preis gesühnt werden muss.

Man verzeihe die Abschweifung, im weiteren Verlauf werde ich mich kurz fassen. Wie gesagt, der Zustand meiner Patientin gab keinerlei Anlass zur Sorge. Um sicherzugehen, dass dies auch so blieb, ließ ich nichts unversucht und begab mich ins Laboratorium, um einen Sud aus Baldrian, Melisse und Johanniskraut zu brauen. Melisande war dem Tod nur knapp entronnen, und das ist, bei aller Kritik an ihrer Freveltat, noch harmlos ausgedrückt. Ein, zwei Schluck würden ihr gewiss guttun und für eine möglichst ungestörte Nachtruhe sorgen, so lautete mein Kalkül.

Ein Kalkül, das indes nicht aufgehen sollte.

Der Tod, Beherrscher der Welten, sollte meinen Plan durchkreuzen, kaum dass die Tür des Infirmariums hinter mir ins Schloss gefallen war.

VIGILIA

(1.30 Uhr)

4

CONFESSIO

Aus dem Geständnis von ANONYMA, protokolliert in Anwesenheit des hochehrwürdigen Johann IV. Siegemann, 31. Abt des Klosters Bronnbach im Taubertal

»So kann es gehen, media in vita morte sumus«, stieß ich stoßweise atmend hervor, lockerte meinen Griff und ließ den Giftbecher unter dem Skapulier verschwinden. »Du hattest es in der Hand, Dirne!«

Die Haut so weiß wie Lilien, die matt glänzenden Strähnen sanft gewellt. Wie bezaubernd das lasterhafte Frauenzimmer doch war, selbst jetzt, unterwegs in die Welt, aus der es kein Zurück mehr gab. Befreit von der Verderbtheit, in deren Fängen sie sich befand, befreit auch von List und Tücke, die der Leibhaftige in ihr Ohr träufelte. Mit einem Wort, unschuldig wie ehedem, bevor sie den Lockungen des Fleisches verfiel.

Fürwahr, ich hatte recht getan, ihrem Treiben Einhalt zu gebieten. Gestern noch, als sie die Maske des Liebreizes fallen ließ, rachsüchtig wie Erinnye, heute ein Abbild der Holdseligkeit. Das war nun mal der Lauf der Welt. Das Schicksal hatte sein Urteil gesprochen, und wer behauptete, ich sei eine Mörderin, der verbreitete eine infame Lüge. Mir, und nur mir allein, war es zu verdanken, dass die Welt wieder ins Lot gekommen war. Dass das Unkraut, das den Garten Gottes zu überwuchern drohte, mit messerscharfer Sichel gejätet wurde. Steht doch geschrieben: So wie man das Unkraut jätet und verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt geschehen. Der Sohn Gottes wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle sammeln, die Unrecht tun, und werden sie in den Ofen werfen, da wird Heulen und Zähneklappern sein.

Behaupte niemand, ich hätte ein Verbrechen begangen. Bei Gott und allen Heiligen, dem war nicht so. Wäre der Schock über das Ableben der Metze überwunden, würde ein Aufatmen durch unsere Reihen gehen. Dessen war ich mir gewiss. In unserer Mitte war für Verräterinnen kein Platz, wie ehrenwert ihre Motive auch sein mochten.

»Es ist vollbracht, Dir und den himmlischen Heerscharen zu Ehren.« Vor dem Standbild der Muttergottes postiert, die in der Gebetsnische des Infirmariums stand, entzündete ich eine Gedenkkerze, um ihren Segen auf mein Haupt herabzuflehen. Kaum hatte ich mich der Pflicht entledigt, zog der Geruch von Bienenwachs durch den schwach beleuchteten Raum. Und siehe da, der Odem des Todes verflüchtigte sich, und alles war wieder so wie früher.

Ein Blick auf die Dahingeschiedene, gefolgt von einem hastig gemurmelten Gebet. Dann wandte ich mich ab, ging zur Tür und spähte in den monddurchfluteten Kreuzgang hinaus.

Kein Laut, kein Geräusch, keine Menschenseele zu sehen. Und somit ein Leichtes, im Schutz der Dunkelheit zu entkommen.

Eins war gewiss: Auf die Idee, die Dirne sei eines unnatürlichen Todes gestorben, würde niemand kommen. Und selbst wenn, den Beweis würde der Betreffende schuldig bleiben. Frage: Was war denn so ungewöhnlich, wenn eine Novizin unerwartet verschied?

Antwort: nicht das Geringste.

Blieb also nur, die Unbeteiligte zu mimen und während der Vigilien, die in Kürze begannen, keinen Verdacht zu erregen. Nur davon hing das Gelingen meines Vorhabens ab. Wenn überhaupt, würde der Verdacht auf die Infirmaria fallen, war sie es doch, unter deren Obhut der gefallene Engel stand.

Es war vollbracht. Die Gefahr, vor aller Welt an den Pranger gestellt und mit Schimpf und Schande davongejagt zu werden, gebannt. Unwiderruflich, ein für alle Mal. Die Metze hatte sich erdreistet, mich zu erpressen. Und hatte prompt die Quittung dafür kassiert.

So einfach war das.

Auge um Auge, Zahn um Zahn. So lautete die Devise.

Die Rache war mein gewesen. Und sie würde jeden treffen, der es wagte, meine Pläne zu durchkreuzen.

Jetzt und immerdar.

»Es ist vollbracht«, wiederholte ich beim Verlassen des Infirmariums, auf dem Weg in die Kirche, um wie alle anderen an den Vigilien teilzunehmen. Dort angekommen, nahm ich auf der Empore Platz, rechtzeitig vor Beginn, wie ich zufrieden registrierte.

Doch plötzlich, ehe ich meine Hände zum Gebet falten konnte, verspürte ich den Griff einer Hand, so fest, dass er sich wie eine Greifzange in meine Schulter bohrte. »Nichts ist vollbracht!«, raunte mir die wohlbekannte Stimme zu, der Atem durchtränkt mit Fäulnis, so dass sich die Welt ringsum zu drehen begann. Die Balkendecke über mir geriet ins Wanken, und es schien, als neige sich meine Zeit dem Ende zu. »Nur wenige Stunden, und die Treue, die du mir schuldest, wird erneut auf die Probe gestellt werden. Drum wappne dich gegen das Mitgefühl, der Feinde sind gar viele!«

SECUNDA DIEI HORA

(8.40 Uhr)

5

MEMORANDUM

Aus dem vertraulichen Bericht von Bruder Hilpert, Bibliothekarius zu Maulbronn, verfasst am Tag des Heiligen Martin Anno Domini 1424

Zu spät. Es gab kein Entrinnen.

Da stand ich nun, umringt von drei Strauchdieben, einer furchterregender als der andere, das Ziel meiner Reise zum Greifen nah.

Wahrhaftig, jetzt war guter Rat teuer.

Doch Lamentieren half nicht. Es war meine Schuld, dass ich in der Klemme saß, Wegelagerer hin oder her. Ein bärbeißiger Veteran, Torwächter in einem ummauerten Städtchen, das dem Bischof von Würzburg unterstand, hatte mich gewarnt. Die Gegend sei nicht sicher, so der Redeschwall, der sich vor der Weiterreise über mich ergoss, und man tue gut daran, kein Risiko einzugehen. Leider gäbe es nun mal Leute, die auf Kleriker nicht gut zu sprechen seien, und zwar mehr, als man sich gemeinhin vorstellen könne.

Wie wahr.

Solche Leute gab es in der Tat, und was für welche.

Doch zunächst, in Gedanken bereits am Ziel, schlug ich sämtliche Warnungen in den Wind. Und redete mir ein, mit Gottes Hilfe und einem Quäntchen Glück würde ich es schon schaffen. Konnte man die Reisenden, auf die ich stieß, doch an den Fingern einer Hand abzählen. Ein Winzer samt Fuhrknecht, auf dem Weg ins nächste Dorf, um eine Weinschänke zu beliefern, Franziskaner aus dem nahen Rothenburg, die sich erdreisteten, eine milde Gabe zu erbetteln, ein Sackpfeifer, der vorgab, auf Einladung des Bischofs nach Würzburg zu reisen. Breviter dictu, unliebsame Zwischenfälle blieben aus.

Fürs Erste jedenfalls.

Doch halt, ich muss mich korrigieren. Es hätte nicht viel gefehlt, und ich wäre buchstäblich über den Haufen geritten worden. Der Schreck, der mich beim Auftauchen der berittenen Kriegsknechte packte, währte jedoch nur kurz. Kaum hatte ich die Reisigen mit dem Deutschordenskreuz erspäht, waren sie schon wieder verschwunden, verschluckt vom Nebel, der sich wie ein Vorhang zwischen mich und die Spukgestalten schob.

Und weiter ging der nunmehr vier Tage währende Marsch, vorbei an abgeernteten Rebstöcken, brachliegenden Feldern und zum Tal hin abfallenden Muschelkalkfelsen, in deren Schatten ich meines Weges zog. Weiter rechts, von Silberweiden, Liguster und Schlehdornhecken gesäumt und bald näher, bald weiter von mir entfernt, verlief der Fluss, an dem sich der Pfad entlangschlängelte. Das Wort »Tauber«, so die Äbtissin der Prämonstratenserinnen während des Gesprächs vom Vorabend, stamme aus dem Keltischen und bedeute so viel wie »dunkles Wasser«, eine Erklärung, die mir vollkommen einleuchtete. Der Wasserlauf, an dessen Gestaden ich meinem Ziel entgegenstrebte, hatte etwas Mystisches an sich, und das nicht nur aufgrund der Dunstschwaden, welche sich im Geäst der wie Nebelgeister anmutenden Korkeichen verfingen.

Irgendwo in der Ferne, verborgen hinter wild wucherndem Gestrüpp, lauerte der Tod. Ich aber zog meines Weges, ohne Blick für die Gefahr, in der ich schwebte. Doch dann, knapp drei Stunden nach Anbruch des nebelverhangenen Novembermorgens, schnappte die Falle zu.

Der gute alte Benedictus. Zugegeben, ich hatte meinen Packesel unterschätzt. Anders als sein Herr, in Gedanken längst am Ziel der Reise, ahnte der Gefährte meiner Wanderungen die Gefahr voraus.

Und rührte sich keinen Fußbreit von der Stelle.

Da halfen kein Zureden, kein Ziehen, kein Zerren am Zaumzeug in der zur Faust geballten Hand. Benedictus stellte sich taub. Ich dagegen war völlig arglos, verstand nicht, was auf einmal in ihn gefahren war.

Ein Lapsus, der mir ums Haar zum Verhängnis geworden wäre.

»Sieh an, wen haben wir denn da. Ich muss schon sagen, dich schickt der Himmel, Pfaffe!«

Um Reisende in einen Hinterhalt zu locken, war die Stelle gut gewählt. Das musste man dem Trio lassen. Ohne Benedictus, der Mühe hatte, nicht ins Straucheln zu geraten, wäre es mir ein Leichtes gewesen, die Furt durch den rasch dahinfließenden Fluss zu durchqueren. Auf die Ostseite, wo sich der steil bergauf führende Weg gabelte, war es nur ein Katzensprung, speziell im Sommer, wenn die Tauber einem Rinnsal glich. Heute aber, am dritten Tag des Monats November, lagen die Dinge anders. An der Stelle, wo ich im glitschigen Schlamm nach Halt suchte, reichte mir das Wasser bis zum Knie, und wie um das Ungemach perfekt zu machen, hatte sich ein Strudel gebildet, um den ich Benedictus herummanövrieren musste.

Doch dazu sollte es nicht mehr kommen.

»Ganz schön tückisch, die Dreckbrühe, oder was meinst du?«

»Und selbst wenn – was macht das schon!«, wandte ich mich an den Kahlkopf, der breitbeinig wie ein Ringer am Ufer stand. »Gott der Herr wird mir beistehen, dessen bin ich mir gewiss.«

»Wenn du dich da mal nicht irrst, Betbruder!«, höhnte mein Kontrahent, eine langschwänzige Ratte auf der Schulter, die mich mit trägem Blinzeln taxierte. »Einerlei. Im Gegensatz zu dir sind wir im Vorteil, und nur darauf kommt es an.«

»Und was, bitte schön, ist dann euer Problem?«

»Da fragst du noch, Nichtsnutz?«, blaffte der Unbekannte, den ich auf höchstens 20 Jahre schätzte, mit hochrotem Gesicht zurück. »Also wirklich, so was Dämliches wie dich hat die Welt noch nicht gesehen. Kommt wahrscheinlich daher, dass du aus dem Vollen schöpfen kannst, sonst wüsstest du, wie der Hase allenthalben läuft!«

»Das weiß ich auch so, mach dir da mal keine Sorgen«, parierte ich scharf und warf einen Blick über die Schulter, um die Lage zu sondieren. Ein Blick genügte, und ich wusste Bescheid. Der Koloss am rückwärtigen Ufer hielt einen Streitkolben in der Hand und wartete nur darauf, davon Gebrauch machen zu können. Ergo: Die Chancen, das Geschick zu meinen Gunsten zu wenden, waren minimal.

Und das war noch harmlos ausgedrückt.

»Wie du siehst, ist Widerstand zwecklos«, wies mich der Kahlkopf, seinem Gehabe nach zu urteilen der Anführer, in hochtrabendem Ton zurecht. »Ein Rat unter Freunden: Besser, du tust, was ich dir sage, sonst …«

»Spar dir die Worte, dein Benehmen spricht für sich.« Kurz davor, aus der Haut zu fahren, kämpfte ich meinen Unmut nieder. Nie zuvor, weder vor meinem Eintritt ins Kloster noch in der Zeit, die darauf folgte, hatte ich einen Menschen mit einer derart abstoßenden Aura gesehen, die Haut so weiß, als habe man ihn in Kalk gewälzt. Das Auffälligste an dem Spitzbuben war jedoch sein Gesicht, sofern das, was die Vorderseite des vernarbten Schädels zierte, den Terminus rechtfertigte.

Es waren die Züge eines Greises, in die ich blickte, mit eisgrauen, wie Stacheln hervorstehenden Wimpern. Durchzogen von unbändigem Hass, der wie Lava aus den rot geränderten Augen schoss. Und es war der Körper eines Knaben, der sich mir in den Weg stellte, bekleidet mit einem ärmellosen Wams, das um den fragil wirkenden Körper schlotterte. Das Gleiche galt für die geflickten Leinenhosen, in deren Gürtel ein mit Goldknauf verziertes Stilett steckte, eine echte Rarität, und eine teure obendrein. »Ich sehe schon, die Herren haben an alles gedacht. Drei gegen einen, sieht so aus, als hättet ihr das Zeug zum Helden.«

»Auch noch frech werden, so haben wir’s gern.« Bemüht, den aufkeimenden Jähzorn zu unterdrücken, schnippte der Prahlhans mit dem Finger. »Ein Lied, Milchgesicht – und zwar rapido! Na wird’s bald, oder hättest du es lieber schriftlich?«

Der flachsblonde Knabe, bei Weitem der Jüngste und höchstens zwölf, wenn nicht gar erst 10 Jahre alt, ließ sich nicht lange bitten, zog seine Flöte hervor und begann zu spielen.

»Mit Musik geht alles besser, findest du nicht auch?«

»Bruder.«

»Wie meinen?«, stieß der Albino mit dem weinroten Wams hervor, zückte das Stilett und schlenderte gemächlich auf das Ufer zu. »Was nuschelst du da in deinen Bart?«

»Ich würde es vorziehen, wenn du mich ›Bruder‹ nennst – aber das nur nebenbei.«

»Und ich würde es vorziehen, wenn du uns deine Preziosen überlässt«, erwiderte der Strolch, deutete auf Benedictus und ergänzte: »Besser, du nimmst Vernunft an, Bruder – wenn nicht, werde ich dir eine Lektion erteilen, die du nicht vergisst. Alles klar – oder lässt du es darauf ankommen?«

»Ihr werdet enttäuscht sein«, gab ich zurück, bemüht, das Zittern meiner Gliedmaßen zu unterdrücken. Die Kälte ging mir durch Mark und Bein, und ich fragte mich, wie lange ich noch untätig herumstehen sollte. Mönch oder nicht, Gelübde hin oder her, manchmal war es besser, den Worten Taten folgen zu lassen.

Und zwar dann, wenn es um Kopf und Kragen ging.

Wie jetzt, just in diesem Moment.

»Und wieso?«