8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

Lords, Ladys und die große Liebe.

London, 1807: Als die theaterbegeisterte Emma in eine Notlage gerät, muss sie sich von Lady Darlington als Gesellschafterin anstellen lassen. Die Lady will ihre Tochter Anthea mit dem reichen Nachbarn Mr Livingston verheiraten – ausgerechnet mit Emmas Hilfe. Leider scheint sich Anthea mehr für den berüchtigten Dandy Ambrose Beauchamp zu interessieren als für den Nachbarn. Geschickt versucht Emma daher mit einem Theaterstück der Liebe auf die Sprünge zu helfen. Während der Proben wird es immer schwieriger, zwischen gespielter Liebe und echten Gefühlen zu unterscheiden. Nicht zuletzt für Emma selbst, deren eigenes Herz unberechenbar auf den Dandy reagiert ...

Eine humorvolle und atmosphärische Liebesgeschichte mit einer unwiderstehlichen Heldin – erfrischend modern und so charmant wie ein Roman von Jane Austen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 387

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

Die junge Emma will ihr eigenes Theaterstück auf den Bühnen Londons aufgeführt sehen. Beinahe undenkbar für eine Frau, und doch setzt sie alles daran, sich diesen Traum zu erfüllen. Auch die Begegnung mit dem attraktiven, aber unausstehlichen Dandy Ambrose Beauchamp, der sich nur über sie lustig zu machen scheint, kann Emma nicht davon abbringen. Als sie jedoch unverschuldet in finanzielle Not gerät, muss sie eine Stelle als Gesellschafterin bei Lady Darlington annehmen. Die kapriziöse Lady will ihre Tochter Anthea mit dem reichen Mister Livingston verheiraten, der für seine Bibliothek bekannt ist. Emma soll dafür sorgen, dass die schöne Anthea, die mit Büchern nichts am Hut hat, sein Interesse weckt. Doch wieder trifft sie auf Ambrose Beauchamp, der Emmas Plan durchkreuzt, da er offenbar selbst ein Auge auf Anthea geworfen hat. Aber Emma merkt bald, dass der Dandy nicht die ganze Wahrheit sagt – und dass sie aufpassen muss, nicht selbst ihr Herz an ihn zu verlieren.

Über Julie Marsh

Nachdem Julie Marsh der großen Liebe wegen aus dem malerischen Somerset in ein kleines Cottage mit Garten in der Nähe von Köln gezogen ist, schreibt sie, inspiriert von ihrem literarischen Vorbild Jane Austen, Geschichten über Liebschaften und andere Katastrophen.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

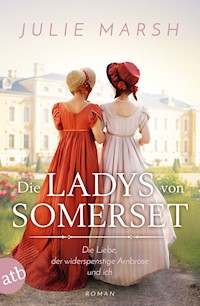

Julie Marsh

Die Ladys von Somerset – Die Liebe, der widerspenstige Ambrose und ich

Roman

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Widmung

Motto

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Mein A–Z des Dankes

Impressum

Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...

Für Linnéa

»Strong tea and scandal – bless me, how refreshing.«

Mr. Garrick in der Vorrede zu »School for Scandal« von Richard Brinsley Sheridan

Kapitel 1

Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass die glaubwürdigsten Liebeserklärungen von Schriftstellerinnen stammen. Auch ist es unbestreitbar, dass die Heldinnen großer Liebesgeschichten einen unfehlbaren Charakter vorweisen, ein tragisches Familiengeheimnis in sich tragen und über besondere Schönheit verfügen.

Daher war es keineswegs verwunderlich, dass niemand Emma für eine Heldin gehalten hätte, nicht einmal sie selbst. Weder war ihr Äußeres übermäßig gefällig noch ihr Charakter fehlerfrei. Auch war ihr nach dem frühen Tod ihrer Eltern kein schreckliches Leid zugefügt worden, denn Mister Ramsbury hatte sie als ihr Vormund mit offenen Armen empfangen. Und wenn sie überhaupt einmal an Liebe dachte, dann mitnichten an eine heimliche Hochzeit, eine erzwungene Heirat oder gar an Selbstmord. Solche Leiden und Ekstasen gehörten zwischen Buchdeckel und auf die Bretter der Bühne.

Eine Leidenschaft jedoch hatte sie, und das war das Theater, das sie bei ihren seltenen Aufenthalten in London besuchte. Wenn sie nach Somerset zurückkehrte, zehrte sie von den Eindrücken, die sie während der Aufführungen sammelte und später in ihrem Journal detailgetreu aufschrieb.

Doch an diesem Abend würde sie nicht nur notieren, was rund um Shakespeares »Romeo und Julia« geschah und ob die Schauspieler überzeugend gewesen waren oder ihre Performance enttäuscht hatte. In der angespannten Hoffnung, nach der Vorstellung etwas sehr Bedeutsames berichten zu können, hatte sie zu Hause bereits das Datum des 23. Mai 1807 mit einer angespitzten Gänsefeder aufs Papier gekratzt. Sie wartete nur noch auf die Gelegenheit, ihren gefassten Plan in die Tat umzusetzen.

Auf der Bühne wurde die tragische Liebende von der bekannten Schauspielerin Susanna Honeyfield – blondgelockt, rotwangig und mit hoch geschnürtem Busen – verkörpert. In ihrer Rolle als Julia stand sie vor einer großen Leinwand, auf der eine toskanische Landschaft gemalt war, und wandte sich an ihre Dienerin, wobei sie bedeutungsschwer in den hell ausgeleuchteten und gut gefüllten Zuschauersaal blickte. In einer großen Geste streckte sie ihre Hand in Richtung des Theatervorhangs aus, hinter dem der ihr noch unbekannte Romeo verschwunden war. »Geh, frag, wie er heißt!«

»James!«, rief ein Zuschauer ganz vorne.

»Nein, George!«, konterte ein anderer.

Der restliche von den Schauspielerinnen gesprochene Dialog ging in lautem Gelächter unter.

Das Publikum war wie üblich unruhig und launenhaft. Seit dem ersten Akt redeten zwei Frauen in der Nachbarloge derart lautstark über Hüte, dass Emmas ohnehin flackerhafte Aufmerksamkeit immer wieder vom Bühnengeschehen abgelenkt wurde. Sie ließ ihren Blick über die von Kristallleuchtern erhellten Zuschauer wandern. In den reich verzierten, blau und weiß gestrichenen Logen an den Seiten des Theaters saßen elegant gekleidete Damen und Herren der Gesellschaft und waren mehr mit sich selbst als mit dem aufgeführten Stück beschäftigt. Geschickt angebrachte Spiegel, die den Kerzenschein reflektierten, sorgten dafür, dass das wohlhabende Publikum ins rechte Licht gerückt wurde. Man kam, um gesehen zu werden und sich ins Gespräch zu bringen.

Zu Emmas rechter Seite hatte ihr Vormund, Thomas Peregrine Ramsbury, die Augen geschlossen und atmete durch den Mund. Er besuchte Theateraufführungen nur ihr zuliebe. Aber an diesem Abend fiel es sogar Emma nicht leicht, dem Stück zu folgen, das sie zudem fast auswendig kannte, so oft hatte sie es ihrem Vormund zur Unterhaltung vorgelesen. Ihre Gedanken schweiften immer wieder zu dem tollkühnen Vorhaben ab, das sie für die nächste Stunde gefasst hatte. In den letzten Monaten hatte sie abends, wenn Mister Ramsbury vor dem Kaminfeuer eingenickt war, Seite für Seite mit einem Liebesdrama aus ihrer Feder gefüllt. Endlich war ihr erstes eigenes Theaterstück fertig und bereit, der Welt präsentiert zu werden.

Wie um sich zu vergewissern, dass der Stapel Papiere noch darin war, legte Emma eine Hand auf die Tasche in ihrem Schoß. Sie lächelte voller Stolz auf das, was ihr gelungen war.

»Ich fühle mich getrieben, den ärgsten Feind aufs Zärtlichste zu lieben«, deklamierte Julia gerade.

Ein Aufschrei im Publikum veranlasste Emma, sich vorzubeugen und nach unten zu den billigen Plätzen zu blicken. Eine Frau hielt ihren Fächer wie ein Schutzschild über den Kopf, während ein Theaterpage mit einem langen Stab heraneilte, um die Flamme am Kronleuchter über ihr zu löschen, von dem Wachs herabgetropft war.

»Mein schönes Kleid ist ruiniert«, beschwerte sich die Frau und zeigte dem Pagen ihr großzügig ausgeschnittenes Dekolleté. Der Mann verzog sich eilig, weshalb sie ihm Schimpfwörter nachrief, die Emma noch nie zuvor gehört hatte.

Mister Ramsbury hatte sich während des ganzen Spektakels nicht einmal gerührt. Die Situation erschien ihr daher günstig, um ihren Plan endlich in die Tat umzusetzen. Da sie in knapp einer Woche wieder aus London abreisen würde, blieb ihr dafür nicht viel Zeit.

Schon am Bühneneingang offenbarte sich die erste Schwachstelle. Sie hatte geklopft, hatte die ihr öffnende Frau nach dem Direktor gefragt und war abgewiesen worden. Diese Möglichkeit hatte sie zuvor nicht in Erwägung gezogen. Emma stand da und überlegte, was sie tun sollte. Wenn eine aufstrebende Theaterautorin nicht zum Direktor vorgelassen wurde, dann hätte sie womöglich mehr Erfolg, wenn sie sich als jemand anderes ausgab. Als überstürzt angereiste Schwester seiner Frau vielleicht oder als Überbringerin eines delikaten Liebesbriefs. Das Problem war nur, dachte Emma, dass sie nicht wusste, ob der Direktor überhaupt verheiratet war und ob er eine heimliche Romanze nicht lieber verleugnen ließe.

Ein modisch gekleideter Dandy mit einem schwarzen Jackett, beiger Hose, hohen Lederstiefeln und einem Strauß Rosen in der Hand trat neben sie. Als er sein Halstuch zurechtrückte, sprach sie ihn einfach an: »Ich brauche Ihre Hilfe. Sagen Sie, dass ich mit Ihnen hier bin.«

Der Dandy musterte sie und zog eine Augenbraue hoch. »Sollten Sie in bedauerlichen Umständen sein, Miss, versichere ich, dass ich Sie heute zum ersten Mal sehe.«

»Was erlauben Sie sich?« Emma trat, über seine Unverschämtheit verärgert, zurück. »Ich wollte bloß mit Ihrer Unterstützung hinter die Bühne gelangen.«

»Dann darf ich annehmen, dass Sie in mir eine ritterliche Seite erkennen, die den meisten Menschen, einschließlich meiner selbst, für gewöhnlich verborgen bleibt.«

Er lächelte so selbstzufrieden, als sonnte er sich in seiner eigenen Wortgewandtheit. Kaum öffnete sich die Tür, fasste er die überraschte Emma in einer viel zu intimen Geste am Arm.

»Sie steht unter meinem persönlichen Schutz«, erklärte der Dandy, während er sie kurzerhand durch den Bühneneingang führte. »Ich bin Ihnen übrigens zu Dank verpflichtet, dass Sie mir die Rolle des Helden zugeteilt haben. Geradezu wie in einem Roman aus der Leihbibliothek. Stellt sich mir nur die Frage, welche Rolle Sie in der Geschichte einnehmen?«

Sein allzu vertrauliches Benehmen stieß Emma gründlich auf, und sie machte sich energisch von ihm los. »Ganz sicher nicht die einer Jungfrau in Nöten.«

Er lächelte erneut auf eine Art, die an Überheblichkeit grenzte. Sie haderte noch mit sich, ob sie ihn nicht lieber ignorieren sollte, da hatte er längst das Interesse an ihr verloren und betrat vor ihr einen kleinen Saal mit grünen Tapeten, vielen Türen und etlichen Sofas und Sesseln. Dort ließen sich mehrere Gentlemen von Schauspielerinnen unterhalten. Emma folgte ihm.

Sobald der Dandy in den Raum kam, wandten sich die Blicke der Frauen ihm zu, ohne dass er auch nur ein Wort zu sagen brauchte. Er stellte sich in die Mitte des Salons und wartete, als wäre die Aufmerksamkeit, die er erregte, keineswegs bemerkenswert für ihn. Emma versuchte, sich so weit entfernt wie möglich von ihm zu halten, während sie sich umsah. Es waren zwar einige Männer anwesend, aber einen Theaterdirektor konnte sie nicht unter ihnen ausmachen. Wobei sie keinerlei Ahnung hatte, wie ein solcher wohl aussehen mochte. Während vom Theatersaal her Applaus zu hören war, erschien die Schauspielerin der Julia im Bühnenkostüm. Sie blickte sich suchend um, bevor sie auf den Dandy zueilte.

»Mister Beauchamp.«

»Enchanté.« Er übergab ihr den Strauß Rosen mit einer angedeuteten Verbeugung.

»Sie verwöhnen mich.«

»Nicht doch. Eigentlich waren die Blumen für Ihre Zweitbesetzung gedacht.«

Emma fand seinen Scherz unnötig grausam. Für einen Moment sah die Schauspielerin mit dem Puppengesicht erschöpft aus und ließ sich auf ein freies Sofa fallen. Im Licht des Kronleuchters war der Puder deutlich zu sehen, der sich in den Fältchen um die Mundwinkel und Augen sammelte.

»Warum setzen Sie sich nicht zu mir, Mister Beauchamp?«, fragte Susanna Honeyfield schließlich und zeigte ihre strahlend weißen Zähne. Mit einer Hand klopfte sie auf den Platz neben sich, mit der anderen rückte sie ihren Ausschnitt so zurecht, dass noch mehr Haut zum Vorschein kam.

Emma wandte ihre Aufmerksamkeit von dem Paar ab und drehte sich zu einer Schauspielerin um, die im Stück Julias Dienstmagd gab. Sie trank aus einem Weinglas, während sie Susanna abschätzig fixierte.

»Können Sie mir sagen, wo ich den Direktor finde?«, fragte Emma die Frau mit dem leichten Doppelkinn, auf deren Wangen unter dem abperlenden Puder rote Flecken erschienen.

»Halten Sie mich etwa für eine Dienerin, weil ich diese Lumpen trage? Ich habe Königinnen in goldenen Gewändern gespielt, bevor die da …«, sie sah Susanna Honeyfield mit unverhohlener Missbilligung an, »den Weg aus dem irischen Schweinestall nach London gefunden hat.«

»Nicht doch …«, versicherte Emma und versuchte, auf ihr eigentliches Anliegen zu kommen, aber die Schauspielerin fuhr fort: »Mit wem sind Sie überhaupt hier?«

»Mit ihm.« Emma deutete in die Richtung des Dandys.

»Mit Mister Beauchamp? Macht es Ihnen denn gar nichts aus, dass er sich mit einer anderen vergnügt?«

Emma verzog bei dem Gedanken daran, sie könnte eine Liebschaft mit dem selbstverliebten Mister Beauchamp haben, belustigt das Gesicht. »Ich bin nicht das, was Sie denken«, korrigierte sie nachdrücklich.

»Natürlich nicht, meine Teure, das sind wir alle nicht. Hier, trinken Sie einen Schluck.« Sie reichte Emma ihr Glas. »Ich werde dem Direktor Bescheid sagen, dass Sie ihn suchen. Ich muss ohnehin gleich wieder auf die Bühne.« Ihr Blick wurde mitleidig. »Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf. Was auch immer er Ihnen versprochen hat, geben Sie ihm nichts, ohne zuerst etwas dafür zu bekommen.«

Bevor Emma den peinlichen Irrtum aufklären konnte, war die Schauspielerin bereits dabei, den Raum zu verlassen. Im Vorbeigehen wies sie Susanna spitz darauf hin, dass sie ihren nächsten Auftritt nicht verpassen durfte.

Amüsiert sah Emma zu Mister Beauchamp. Als ob sie jemals Interesse an einem Mann haben könnte, der in dieser manierierten Art und Weise Susanna Honeyfields Hand ergriff, als diese sich vom Sofa erhob.

»Es bricht mir das Herz, Sie gehen zu sehen«, deklamierte er theatralisch. »Ach, könnte ich nur darauf zählen, dass Sie da draußen unter dem tosenden Applaus Ihren einsamen Bewunderer nicht vergessen.«

Doch anstatt Miss Honeyfield nachzusehen, die geschmeichelt auf die Bühne eilte, blickte sich Mister Beauchamp auffordernd im Raum um, bis eine andere Frau nur zu bereitwillig den Platz ihrer Vorgängerin einnahm.

So unterhaltsam Emma den arroganten Auftritt des Dandys normalerweise gefunden hätte – immerhin gab er ihr Material für ihre Charakterstudien –, an diesem Abend war sie viel zu gespannt auf den Direktor, um Mister Beauchamp mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Aufgeregt blickte sie zu dem untersetzten Mann, der mit der Schauspielerin, die die Dienstmagd spielte, eintrat. Sein Kinn wölbte sich über den hochgestellten Kragen seines Hemdes, und sein aus violettem Samt gefertigtes Jackett war stramm über dem Bauch gespannt. Nachdem die Schauspielerin auf Emma gedeutet hatte, kam der Mann auf sie zu.

Emma hielt die Luft an. Sie war so kurz davor, ihren Plan, dem Direktor ihr Stück vorzustellen, umzusetzen. Sie presste ihre Finger um die Daumen, um sich Mut zu machen, während der Direktor den Raum durchschritt. Die anderen Schauspielerinnen wichen ihm beinahe ängstlich aus. Als er vor Emma zu stehen kam, knickste sie unwillkürlich. Er musterte sie derart intensiv von oben bis unten, dass sie froh war, ihr schmeichelndes weißes Kleid mit den floralen Stickereien an Saum und Ausschnitt zu tragen.

»Die Figur ist ganz passabel.« Der Direktor legte den Kopf schief. »Wenn man hier und da etwas ausstopft. Und mit Schminke könnte man noch das ein oder andere aus dem gewöhnlichen Gesicht herausholen, aber ich kann Ihnen gleich sagen, Miss …«

»Smart«, ergänzte sie, wild entschlossen, seine nüchterne Beschreibung ihrer Person nicht als Beleidigung aufzufassen.

»… dass ich kein Interesse habe, mein Ensemble diese Saison zu erweitern. Und außerdem fürchte ich, dass ich von meinen Schauspielerinnen erwarte, von Natur aus etwas mehr Anmut mitzubringen.«

Emma schluckte die Kränkung hinunter und holte das Manuskript aus ihrem Taschenbeutel. »Ich bin keine Schauspielerin, sondern möchte Ihnen ein neues Theaterstück ans Herz legen.«

Er machte keine Anstalten, die Papiere zu nehmen. Sie räusperte sich.

»Es ist das Werk eines aufstrebenden Autors«, erklärte sie. Sie würde sich erst als Autorin zu erkennen geben, wenn die Situation günstig dafür war. Deshalb hatte sie auch ihren Namen auf dem Titelblatt weggelassen. Obwohl es schreibende Frauen gab, waren Stücke aus ihrer Feder dennoch eher eine Ausnahme als die Regel.

Sichtlich gelangweilt blickte sich der Direktor im Raum um. Enttäuscht über sein Desinteresse folgte Emma seinem Blick und bemerkte, wie Mister Beauchamp ihn mit einem Nicken begrüßte. Dann richteten sich die Augen des Dandys auf Emma. Rasch drehte sie den Kopf weg.

»Das Stück ist wirklich vielversprechend«, versicherte sie dem Direktor mit Nachdruck, um seine Aufmerksamkeit zurückzugewinnen.

»Wenn Sie wüssten, wie oft ich das zu hören bekomme. Und wie oft meine Erwartungen enttäuscht werden.«

Mister Beauchamp stand auf einmal neben ihnen.

»Warum geben Sie dem Stück keine Chance?«

Argwöhnisch sah Emma ihn an. Sie befürchtete angesichts dessen, was sie bisher von ihm mitbekommen hatte, dass er nur auf eine Gelegenheit wartete, sich über sie lustig zu machen.

»Es ist so rührend mitanzusehen, wie sich diese junge Frau für das Stück ihres mittellosen, aber begabten Liebhabers einsetzt.« Tatsächlich war sein Tonfall spöttisch, während er fortfuhr: »Sicherlich wird den beiden Liebenden von einem hartherzigen Vater die Heirat verwehrt, bevor der Künstler nicht genug Geld verdient.«

Ein weiteres Mal schaffte es der Dandy, Emmas Ärger auf sich zu ziehen. Ihr Gesicht glühte. Zu ihrem Erstaunen lenkte der Direktor jedoch ein.

»Also schön, ich werde einen Blick darauf werfen. Aber versprechen Sie sich nicht zu viel davon.«

Damit nahm er Emma das Manuskript ab. Sie sah auf ihre leeren Hände und konnte kaum fassen, was soeben geschehen war. Ihr erstes Drama für die Bühne würde von einem Theaterdirektor gelesen. Allerdings verschwand das glückliche Lächeln sofort wieder von ihren Lippen, als Mister Beauchamps Gesicht sich ihrem Ohr näherte.

»Danken Sie mir nicht. Ich habe bloß getan, was jeder Ehrenmann an meiner Stelle getan hätte. Es reicht völlig aus, wenn Sie Ihren Erstgeborenen nach mir benennen.«

Angesichts seiner jovialen Art braute sich in Emma ein Gemisch aus Entrüstung und Erregung zusammen. Und bevor sie es verhindern konnte, entschlüpfte ihr eine spitze Erwiderung: »Bedaure. Ich glaube nicht, dass mein mittelloser, aber begabter Liebhaber das akzeptieren würde.«

Mister Beauchamp lachte schallend, was sie nur noch mehr gegen ihn aufbrachte.

»Sie müssen mich für sehr anmaßend halten«, sagte er mit überraschend normaler Stimme. »Wie schaffe ich es nur, Ihnen doch noch zu gefallen?«

»Versuchen Sie es erst gar nicht. Ersparen Sie uns beiden diesen Aufwand, da wir uns ohnehin nie wieder begegnen werden.«

Einsetzender Applaus aus dem Zuschauersaal erinnerte Emma daran, an ihren Platz zurückzukehren. Während sie durch die reich verzierte Vorhalle eilte, war sie trotz des Ärgers über den Dandy erleichtert und stolz, dass sie den ersten Schritt zur Aufführung ihres Stücks bereits gegangen war.

Kapitel 2

In dem Stadthaus in einer der besseren Straßen Londons tunkte Mister Thomas Ramsbury ein geröstetes Stück Brot in ein weich gekochtes Ei. Währenddessen bereitete Emma mit geübten Handgriffen den Tee zu. Das Bild, das sie abgaben, war der Inbegriff von häuslicher Harmonie, doch ihre Gedanken hätten nicht weniger im Einklang sein können.

Während Emma aufgewühlt daran dachte, dass fast eine Woche vergangen war, seit sie ihr Stück dem Direktor des Ensembles an der Drury Lane anvertraut hatte, kreisten die Sehnsüchte von Mister Ramsbury um seine größte Leidenschaft, seine Sammlung von Schnupftabakdosen. Am Ende der Mahlzeit tupfte er sich den Mund mit der Serviette ab und holte behutsam die neuste Anschaffung aus einem Samtkästchen hervor, das während des Frühstücks neben ihm gestanden hatte. Mit einem Tuch fing er an, das kunstvoll bemalte und mit Gold verzierte Deckelchen der Porzellandose zärtlich zu polieren.

»Onkel, was halten Sie davon, heute Abend ins Theater zu gehen?«, schlug Emma vor.

»Lies mir lieber etwas vor.«

»Ich dachte nur, vielleicht wäre Ihnen nach Abwechslung«, sagte sie betont leichthin.

»Wir waren doch erst letzte Woche im Theater. In ›Romeo und Julia‹, wenn ich mich richtig erinnere. Oder war es ›Macbeth‹?«

»Aber sie spielen heute in der Drury Lane ein anderes Stück«, warf sie ein und verschwieg, dass es sich dabei um die Komödie »School for Scandal« handelte.

»Du weißt, Emma, dass ich den modernen Stücken nichts abgewinnen kann. Und dazu noch diese Tanz- und Musikdarbietungen.« Seiner Stimme war seine Abscheu anzumerken. »Und Pantomime«, er sprach das Wort aus, als habe es etwas mit Unzucht zu tun. »Du liest so schön vor, mein Kind. Deine Stimme und meine Sammlung reichen mir als Abendunterhaltung.«

Mister Ramsbury widmete sich wieder seiner Dose. Emma suchte fieberhaft nach einer Möglichkeit, ihn doch noch dazu zu überreden, ein letztes Mal vor ihrer Abreise aus London ins Theater zu gehen, damit sie den Direktor bei dieser Gelegenheit nach ihrem Stück fragen konnte.

»Ich habe gehört, dass Mister Warner heute in die Drury Lane kommt«, behauptete Emma und blickte zur Wand, um dem Onkel nicht ins Gesicht sehen zu müssen, während sie log. »Vielleicht könnten Sie ihn in der Pause davon überzeugen, Ihnen die Schnupftabakdose König Friedrichs zu überlassen, die Sie so begehren.«

Emma bedauerte diese Täuschung, aber sie war in Zeitnot. Am liebsten verbrachte Mister Ramsbury seine Tage in Somerset auf dem Land. Dass sie überhaupt einmal im Jahr für ein paar Wochen in die Stadt reisten, lag weniger an seinem Bedürfnis nach Abwechslung als an seiner Sammelleidenschaft. Selbst in London verließ er das Haus hauptsächlich, um einen anderen Sammler zu treffen, von dem er eine seltene Schnupftabakdose aufzukaufen erhoffte. Emma hatte ihn lange zu dem Besuch von »Romeo und Julia« überreden müssen.

Für einen Augenblick sah es fast so aus, als würde sich ihr Vormund überzeugen lassen, da kam ein Diener und übergab Mister Ramsbury einen Brief, den dieser mit seinem Messer aufschlitzte und überflog. Sein ernstes Gesicht beunruhigte Emma.

»Ist alles in Ordnung?«

»Mein Bankier will mich sprechen, das ist alles.«

»Hat er Ihnen nicht schon gestern geschrieben?«

»Doch, doch, das hat er. Ich kam nur noch nicht dazu, ihm zu antworten.«

»Ist es, weil die Schiffe, in die Sie investiert haben, von Napoleon beschlagnahmt worden sind?«, fragte Emma mit wachsender Besorgnis.

»Warten wir es erst mal ab.«

Er faltete den Brief und steckte ihn in seine Westentasche, dann widmete er sich wieder seiner Neuerwerbung. Emmas Gedanken überschlugen sich derweil, als sie über einen anderen Weg nachdachte, in die Drury Lane zu kommen. Sie musste unbedingt wissen, was der Direktor von ihrem Stück hielt.

Während Mister Ramsbury auf seine geliebte Dose hauchte, gab sich Emma kurz einem vertrauten Tagtraum über ein Leben als Theaterautorin hin, in dem sie frei über ihre Zeit verfügte. Im Traum frühstückte sie im Bett und trank, umgeben von Blumen, die ihr zahlreiche Verehrer geschickt hatten, eine heiße Schokolade. Währenddessen las sie die äußerst wohlwollenden Rezensionen über ihr Stück, in denen der geheimnisvolle anonyme Autor gefeiert wurde, der Londons Theaterbühnen im Sturm erobert hatte.

Der Nachteil von Träumereien war, dass sie jäh abbrachen, sobald die Realität ins Spiel kam. So wie an diesem Vormittag, als jemand mit Gewalt an die Haustür schlug. Kurz darauf hörte Emma schwere Schritte auf der Treppe.

Erstaunt sah sie zu Mister Ramsbury, der sich hastig seine Perücke aufsetzte. Gerade noch im letzten Moment, denn der Butler öffnete bereits die Tür. Bevor er jedoch den Besuch ankündigen konnte, wurde er von drei ernst blickenden Männern zur Seite gedrängt, deren Kleidung verriet, dass sie keineswegs von vornehmem Stand waren. Ein Mann mit fleischigem Gesicht erklärte dem erschrockenen Mister Ramsbury unverblümt, dass sie seine Schulden einzutreiben gedachten.

»Emma, mein Kind, wenn du uns bitte entschuldigen würdest«, sagte der Vormund und schickte sie nach draußen.

Zögerlich stand sie auf. Sie wollte ihn mit den Männern nicht allein lassen, doch Mister Ramsbury insistierte. Mit einem unguten Gefühl ging sie zur Tür und schloss diese hinter sich, blieb aber auf dem Flur stehen, wo sie zu lauschen versuchte. Auf den unteren Stufen der Treppe drängte sich das Dienstpersonal, deren fragenden Blicken Emma auswich, da sie selbst nicht wusste, wieso der Vormund die Männer nicht aus dem Haus gewiesen hatte. Was die erwähnten Schulden anging, so hoffte sie, dass es sich um eine Angelegenheit handelte, die umgehend beizulegen wäre.

Zunächst war nur Gemurmel zu hören, doch dann schrie ihr Onkel auf. Emma handelte sofort und riss die Tür auf.

»Ungeheuerlich …«, protestierte Mister Ramsbury, der einen der Männer davon abzuhalten versuchte, ein Ölporträt von der Wand zu nehmen. Die beiden anderen Männer hielten Kerzenleuchter und Bronzegussfiguren unter den Armen.

»Das ist mein Eigentum«, protestierte der Onkel, riss dem Mann das Porträt aus der Hand und hielt es hoch. Seine Körpergröße – er war sehr lang und dünn – verschaffte ihm einen Vorteil, allerdings nur so lange, bis sein Gegenüber ihm einen Faustschlag in den Magen verpasste und Mister Ramsbury sich keuchend zusammenkrümmte.

Emma verstand nicht, was geschah, doch sie konnte unmöglich einfach mitansehen, wie ihr Vormund misshandelt wurde. Sie stürzte zum Onkel und versuchte, den Mann, der Mister Ramsbury weiter malträtierte, wegzuziehen. Der schlug nun nach ihr und erwischte dabei ihren Brustkorb, so dass ihr für einen Augenblick die Luft wegblieb und sie nach hinten stolperte. Dabei landete sie sehr unsanft auf dem Hinterteil.

Bevor sie sich wieder aufrappeln konnte, brachte der Angreifer Mister Ramsbury zu Fall.

»Störrischer alter Bock«, fluchte der Mann mit dem aufgedunsenen Gesicht.

Emma war zu ihrem Onkel gekrabbelt und half ihm dabei, sich mühsam zu erheben. »Er braucht einen Arzt«, sagte sie mit bebender Stimme.

»Er kommt in die Fleet«, war die Antwort.

Vor Entsetzen brachte Emma kein weiteres Wort heraus. Die Fleet war ein Gefängnis für Schuldner. Sie hatte Schreckliches davon gehört. Wie erstarrt musste sie zusehen, wie die Männer die Hände ihres Vormunds mit Fesseln zusammenbanden.

»Das können Sie doch nicht tun«, bat sie den Wortführer inständig. »Mister Ramsbury ist ein Gentleman.«

»Und wenn er der König persönlich wär … Solange das Geld für seine Schulden nicht aufgetrieben wird, bleibt er eingesperrt.« Damit gab er dem Vormund einen Stoß. Der blickte entschuldigend zu Emma.

»Mach dir keine Sorgen, mein Kind, es wird alles wieder gut, du wirst schon sehen.« Doch die Tränen in seinen Augen straften seine Worte Lügen.

Als man ihn nach draußen schleppte, trat einer der Männer auf die Schnupftabakdose, die bei der Rangelei zu Boden gefallen war. Es knackte vernehmlich, als der bemalte Deckel in zwei Teile brach.

Emma hob die Stücke auf und steckte sie in die Tasche, dann folgte sie dem Onkel durch das Treppenhaus.

»Aber wie viel Geld braucht Mister Ramsbury denn, um freigelassen zu werden?«, erkundigte sie sich beim Wortführer.

»Das müssen Sie die Bank fragen«, war die schroffe Antwort.

Da Emma offensichtlich keine andere Wahl blieb, lief sie in ihr Zimmer, zog ihren Mantel an, verknotete die Bänder ihres Huts unterm Kinn und rief nach dem Dienstmädchen, doch niemand kam. Sie wartete verunsichert, rief ein weiteres Mal, und als wieder nichts passierte, beschloss sie, sich unbegleitet auf den Weg zur Bank zu machen. Auch wenn es sich für eine Frau ihres Standes nicht schickte.

Nach einigem Zögern fasste sie sich schließlich ein Herz und stieg die Stufen zur Straße hinab. Einer der Männer, die den Vormund weggebracht hatten, kam ihr entgegen und ging ohne ein Wort an ihr vorbei zurück ins Haus. Auf der Straße parkte ein Eselskarren, auf dem die Dinge, die man aus dem Haus schaffte, verstaut wurden.

Emma sah sich zögernd um. Ihr Atem ging flach, und ihr Herz schlug wild bei dem Gedanken daran, dass sie sich nun zum ersten Mal in ihrem Leben ganz alleine durch die Londoner Straßen bewegen sollte. Unsicher tat sie ein paar Schritte. Als ein Hund sie anknurrte, weil sie der toten Taube, die er fraß, zu nahe kam, beschloss sie, lieber eine Kutsche zu mieten.

Während der Fahrt zur Bank sah sie durch die fleckigen Fenster nach draußen. Ein kleines Mädchen erregte ihre Aufmerksamkeit, das mit einem Stöckchen in Unrat auf dem Pflaster wühlte. Es schien ungefähr so alt zu sein, wie Emma damals gewesen war, als eine Kutschfahrt ihr Leben vollkommen geändert hatte.

Mit sechs Jahren war sie zu ihrem Vormund geschickt worden, nachdem ihre Eltern bei einem Kutschenunglück gestorben waren. Die ganze Reise durch Somerset über – von Bath bis zum Haus des Onkels an der Grenze zu Devon – hatte sie kaum zu atmen gewagt, und bei jeder Erschütterung hatte sie Angst davor gehabt, ebenfalls sterben zu müssen. Derart eingeschüchtert und verängstigt war sie bei Mister Ramsbury angekommen. Die Einsamkeit, die ihr in seinem Haus entgegenschlug, war ihr unerträglich bedrückend erschienen. Kein Hundegebell, sobald man die Tür aufdrückte, kein Schimpfen darüber, dass Emma sich beim Spielen dreckig gemacht hatte, kein Lachen über die Tiere, die sie von draußen hereinzuschmuggeln versuchte, kein Duft nach Kuchen, der von der Küche her durchs Haus zog. Einfach nur Stille, in der man das Ticken der Uhr im Arbeitszimmer deutlich hören konnte.

Auch wenn diese Stille und die steife Art des Onkels ihr am Anfang Angst eingeflößt hatten, hatte sie sich mit der Zeit an Mister Ramsbury gewöhnt, für den es von Beginn an gleichgültig gewesen war, dass sie ein Mädchen war; er hatte ihr beigebracht, was er für wichtig erachtete – Mathematik, Latein und Altgriechisch. Ihr Leben mit ihm war deutlich anders verlaufen als das Leben zuvor, aber es war nicht schlecht gewesen, und sie hatte eine Zuneigung zu dem sonderbaren Mann entwickelt.

* * *

»Äußerst bedauerlich, wirklich äußerst bedauerlich.« Der Bankier hatte bereits vom Unglück ihres Vormunds gehört.

Mit einer Handbewegung forderte er Emma auf, vor seinem Schreibtisch Platz zu nehmen.

»Ich möchte Sie bitten, Mister Ramsbury mit meinem Vermögen aus der Fleet freizukaufen«, erklärte sie den Grund für ihr Kommen.

Der Bankier blickte verblüfft.

»Das Geld, das mir meine Eltern hinterlassen haben«, führte sie aus.

»Miss Smart, ich zahle Ihnen das Geld sofort aus, doch ich fürchte, es wird nicht reichen. Sie müssen sich ja auch eine Unterkunft suchen, jetzt, wo die Häuser ihres Onkels verpachtet werden, um die Gläubiger nach und nach auszuzahlen.«

»Auch das Anwesen in Somerset?«

»Ich fürchte, ja.«

»Aber mein Geld … Es müssen mindestens dreihundert Pfund sein«, insistierte sie. Irritiert bemerkte sie, wie der Bankier versuchte, sich ein Lächeln zu verkneifen.

»Es schmerzt mich, Bote dieser Nachricht zu sein, Miss Smart, doch die Schulden Ihres Onkels übersteigen diese Summe um ein Vielfaches.«

Emma war konsterniert. »Um wie viel?«

»Tausende.«

»Ich verstehe nicht.« Sie begriff nicht, wie der Onkel es dazu hatte kommen lassen können.

»Ihr Vormund ist ein sehr gelehrter Mann, leider hat er kein besonders glückliches Händchen, was seine Finanzen angeht.«

»Die gekaperten Schiffe«, vermutete Emma düster.

»Die Spekulation mit der Fracht hat seine Finanzschwierigkeiten nur noch verschlimmert«, führte der Bankier aus.

Ihre Augen fingen zu brennen an, als sie allmählich erkannte, dass sie ihren Onkel nicht aus dem Gefängnis auslösen konnte und sie zudem keinen Ort mehr hatte, an dem sie bleiben konnte. Sie ließ sich ihr Geld auszahlen und verabschiedete sich eilig, um vor dem Bankier nicht die Fassung zu verlieren. Zum allerersten Mal seit vierundzwanzig Jahren hatte Emma niemanden mehr auf der Welt, zu dem sie gehen und bei dem sie sich Rat oder Schutz holen konnte. In ihren Ohren rauschte es, und die Gedanken wirbelten durcheinander.

Kaum war sie durch die Tür der Bank getreten, entfuhr ihrer Kehle ein lauter Seufzer.

Zur Farringdon Street hin ragte eine hohe Ziegelsteinmauer auf. Nur ein winziges Gitterfenster war darin eingelassen. Darüber stand eine Inschrift: Bitte denken Sie an die armen Gefangenen, die keine Unterstützung haben.

Eine hölzerne Kiste war auf dem Fensterbrett befestigt, und eine knöcherne, faltige Hand umklammerte einen der Gitterstäbe.

»Miss, erbarmen Sie sich«, flehte eine Frauenstimme aus dem Inneren heraus.

Emma griff in ihre Tasche, in der sich nun ihr gesamtes Vermögen befand, und holte ein paar Münzen hervor. Sie brauchte das Geld zwar für ihren Vormund, doch sie brachte es nicht über das Herz, einfach an der Frau vorbeizugehen.

Über dem aus schweren Steinen gebauten Eingang des Gefängnisses prangte schlicht die Zahl Neun, als handelte es sich bei dem Gebäude um eine beliebige Adresse Londons.

Emma erklärte dem Wächter, was sie herführte, und wurde eingelassen. Sie zuckte zusammen, als sich die schwere Tür hinter ihr mit einem Krachen schloss. Ein herbeigerufener Mann führte sie durch schlecht beleuchtete Gänge, in denen es nach verkochtem Kohl und menschlichen Ausdünstungen roch. Immer wieder stand eine der zahlreichen Türen offen, so dass Emma einen Blick in die kleinen Räume dahinter werfen konnte, in denen sich ganze Familien den engen Platz teilen mussten. Sie hielt die Luft an, als ein ungewaschener Mann in zerrissener Kleidung, die einmal für einen Gentleman geschneidert worden war, an ihr vorbeiging. Alles war schmutzig und roch deprimierend nach Schimmel, denn die Wände waren durch die unmittelbare Nähe zum größten unterirdischen Fluss Londons, der Fleet, ganz feucht.

Den Onkel fand sie in einem überfüllten Raum mit zahlreichen anderen Gefangenen vor, die sich mit einem fleckigen Kartenspiel die Zeit vertrieben oder mit leerem Blick vor sich hinstarrten. Mister Ramsbury stand so weit entfernt von ihnen, wie es in dieser Enge nur möglich war.

Emma konnte nicht anders, als ihn zu umarmen, auch wenn sie wusste, dass er Körperkontakt nicht sehr zugetan war. Zu ihrer großen Überraschung erwiderte er die Umarmung, indem er ihren Rücken tätschelte.

»Sie wollen mir einfach keinen Tee bringen, Emma«, flüsterte er bestürzt. »Dabei habe ich mehrmals danach gerufen. Du weißt doch, wie meine Verdauung darunter leidet, wenn der Tee zu spät serviert wird.«

»Ich kümmere mich darum, Onkel.« Sie sah sich zu dem Mann um, der sie hergeführt hatte.

»Er kann unmöglich in diesem Loch bleiben«, erklärte sie entschieden.

»Kein Problem. Wenn er zahlen kann«, erwiderte der Mann und hielt demonstrativ die Hand auf. Emma konnte riechen, dass er zu viel Gin getrunken hatte.

Doch auch nachdem sie den Wärtern so viel Geld gegeben hatte, dass Mister Ramsbury ein eigenes, deutlich saubereres Zimmer bekam und man ihm einen dünnen Tee mit Brot servierte, hellte sich dessen Miene keineswegs auf.

»Warum haben Sie mir nichts davon gesagt, dass es so schlecht um Ihre Finanzen steht?«, fragte sie den Onkel und konnte die Bestürzung darüber nicht ganz aus ihrer Stimme heraushalten. »Sie hätten von den Mahnungen der Gläubiger erzählen müssen.«

»Ach, Emma, es ist doch so viele Jahre gut gegangen. Es war bisher nie ein Problem, wenn ich die Briefe unbeantwortet gelassen habe.«

Ratlos betrachtete sie ihn, während ihr das Ausmaß seiner Torheit bewusst wurde. Offensichtlich hatten die finanziellen Schwierigkeiten schon viel länger bestanden, während er es vorgezogen hatte, sie zu ignorieren und mit dem gewohnten Lebensstil fortzufahren. Wenn er sie doch nur früher eingeweiht hätte. Vielleicht hätte sie ihm durch Kürzungen ihrer Ausgaben das Schuldnergefängnis erspart. Und sie hätte rechtzeitig Pläne schmieden können, was sie ohne ein Zuhause anfangen sollte.

In der Ferne bellten Hunde. Schließlich blieb ihr nichts anderes übrig, als sich zu verabschieden.

»Ich werde Sie besuchen, wann immer ich kann, und Ihnen schreiben«, versprach sie. Dann holte sie die Schnupftabakdose aus ihrer Tasche und legte sie zusammen mit einem Beutel Kautabak auf den grob gezimmerten Tisch. Sie hatte den zerbrochenen Deckel vor ihrem Besuch eilig mit Kalkpuder und Eiweiß geklebt, so blieb die Dose zwar wertlos, aber war immerhin wieder halbwegs hübsch anzusehen.

Der Vormund sprang auf. »Meine Dose!«

Er strahlte über das ganze Gesicht.

Als Emma ihn verließ, fuhr er liebkosend mit dem Finger über den geklebten Riss im Deckel.

* * *

Im Stadthaus war es ganz still. Draußen ratterte eine Kutsche vorbei. Das Klappern der Hufe, das Zischen einer Peitsche und das Schnalzen der Zunge des Kutschers waren zu hören. Als die Geräusche verklangen, vernahm Emma das Echo ihrer eigenen Schritte.

Die Räume, durch die sie ging, waren leer; nur Holzwolle, die dazu gedient hatte, zerbrechliche Gegenstände einzupacken, war achtlos in eine Ecke geworfen worden. Ohne die zahlreichen Gemälde an den Wänden war zu erkennen, wie fleckig die Seidentapeten waren, wie zerschlissen die Vorhänge und wie von Abertausend Füßen abgetreten und zerkratzt die Böden. Der liegen gelassene Teppich war einmal rubinrot gewesen, jetzt wies er dünne Stellen auf und war von einer blassrosa Farbe.

Sie fühlte sich beinahe so verlassen wie früher einmal. Damals hatte sie sich im Schrank ihrer Mutter unter deren Kleidern verkrochen und war mit Gewalt herausgezogen und in die Kutsche geschleppt worden, die sie zu ihrem Vormund gebracht hatte. Aber mittlerweile war sie volljährig und von nun an auf sich selbst gestellt. Sie musste sich zusammenreißen, musste nachdenken und einen Weg finden.

»Es tut mir leid, Miss.« Martha, eines der Dienstmädchen, tauchte hinter ihr auf, als sie die Kleidertruhe in ihrem Zimmer öffnete. »Es sind schon alle weg außer mir.«

Emma rieb mit den Händen über ihr Gesicht, dann drehte sie sich zu Martha um. »Wir müssen bis heute Abend das Haus verlassen. Du solltest dir so schnell wie möglich eine neue Stellung suchen.«

»Ja, Miss. Was haben Miss jetzt vor?« Die Stimme war voller Besorgnis. Emma konnte das Mitleid nicht an sich heranlassen. Sie hob einen von ihr sehr nachlässig gestopften Strumpf vom ungemachten Bett auf und hielt ihn Martha hin.

»Ich werde mich wohl auch auf Arbeitssuche begeben. Was meinst du, ob ich mich damit als Näherin bewerbe?« Sie versuchte, ihrer Stimme einen fröhlichen Klang zu geben, doch angesichts von Marthas bedrückter Miene vermutete sie, dass ihr schauspielerisches Talent begrenzt war.

»Sie haben so viele Bücher, da können Sie doch Gouvernante werden, Miss.«

Emma zwang sich zu einem Lächeln. »Das werde ich. Wenn ich jemals auf Mädchen und ihre Mütter treffe, die mathematische Kenntnisse, Latein und alte Dramen zu schätzen wissen.«

»Passen Sie auf sich auf, Miss.«

Als das Dienstmädchen gegangen war, ließ Emma sich auf die Matratze fallen und starrte an die Decke. So weit war es also gekommen, dass sie sich eine Arbeit suchen musste. Ohne den Schutz ihrer Familie und ohne Geld war sie nichts. Sie war nicht länger höher gestellt als Frauen wie Martha oder die Schauspielerinnen. Und vielleicht war sie nie wirklich etwas anderes als sie gewesen. Vielleicht hatte nur die Illusion ihres Standes als Tochter eines Gentlemans ihr bislang vorgegaukelt, etwas Besseres zu sein. Der Gedanke war so erschreckend wie ernüchternd. Sie drehte sich auf die Seite und blickte zu Boden. Dort lag ein Buch der Theaterautorin Aphra Behn, aufgeschlagen auf der Seite, an der sie gestern Abend zu lesen aufgehört hatte. Ein Satz stach ihr ins Auge: »Die Gesellschaft ist unserem Geschlecht gegenüber ungerecht, da sie uns keine freie Wahl lässt.«

Emma erhob sich vom Bett. Vielleicht blieb ihr tatsächlich keine Wahl, trotzdem würde sie alles daransetzen, dem Drama noch eine andere Wendung zu geben.

Kapitel 3

Als Emma an die Tür des Bühneneingangs klopfte, drang vom Theatersaal her die salbungsvolle Stimme eines Schauspielers durch die Gänge. Um eingelassen zu werden, erklärte sie der Frau am Eingang, der Direktor erwarte sie, und ließ nach ihm schicken.

Im Raum mit den vielen Sofas und zahlreichen Türen befanden sich abermals eine stattliche Anzahl Gentlemen, darunter leider auch Mister Beauchamp, der wieder mit Susanna Honeyfield plauderte. Emma konnte nur hoffen, dass er sie nicht bemerkte, während sie warten musste. Sie positionierte sich in der Nähe der Tür, aus der der Direktor beim ersten Mal gekommen war. Dabei schnappte sie Fetzen der Unterhaltung zwischen dem Dandy und der Schauspielerin auf, die offenbar über eine gemeinsame Bekannte sprachen.

» … ihre Gestalt ist nichtssagend und ihr Gesicht viel zu gewöhnlich«, lästerte Mister Beauchamp. Er war Emma bei ihrer ersten Begegnung schon nicht gerade sympathisch gewesen, doch diesmal schaffte er es, diesen ungünstigen Eindruck noch zu vertiefen.

»Nein, das erlaube ich nicht«, konterte Miss Honeyfield nun. »Ich stehe immer für mein Geschlecht ein. Ihr Gesicht mag gewöhnlich sein, aber Miss Dashbush hat schöne Zähne, das müssen Sie zugeben.«

»Schon gut, Sie haben mich überzeugt. In Bezug auf den Rest des Gesichts können die Zähne schön genannt werden. Zumal Miss Dashbush sie oft und viel zeigt, wenn sie redet und redet und redet.«

Susanna Honeyfield warf ihren Kopf in den Nacken und lachte. Offensichtlich gefiel es ihr, dass der Dandy abfällig über die andere Frau sprach, und Emma fragte sich, ob sie diese Miss Dashbush als Konkurrentin empfand oder ob sie generell Spaß an Gemeinheiten hatte.

Mister Beauchamp zog seine Oberlippe hoch, was ihn leicht boshaft wirken ließ. Da fing er Emmas Blick auf. Sie wandte sich ab, weil sie ihn unter keinen Umständen wissen lassen wollte, dass sie der Unterhaltung gefolgt war.

»Genug, Miss Honeyfield. Sie werden kein Wort mehr aus meinem Mund hören«, beendete Mister Beauchamp zu Emmas Überraschung die Lästereien. »Ein Gentleman, der nichts Gutes über eine Dame sagen kann, verdient es, von der Gesellschaft verstoßen und als Monster gejagt zu werden.«

Emma atmete auf, als der Direktor eintrat. Sie erinnerte sich an ihren Entschluss, ihr Schicksal nicht einfach hinzunehmen, hob den Kopf, drückte ihre Schulterblätter nach hinten und ging geradewegs auf ihn zu. Sie hatte den Direktor kaum begrüßt, als sie ihn schon fragte, ob er das Theaterstück gelesen habe. Ihr Gegenüber blickte sie mit unverständigem Gesicht an.

»Was meinen Sie?«

»Ich habe Ihnen letzten Mittwoch das Manuskript überreicht, hier in diesem Raum.«

»Ja?«

»Und? Haben Sie es gelesen?« Aufgeregt sah sie ihn an.

»Warten Sie.« Er fragte eine Schauspielerin, die zunächst mit den Schultern zuckte, dann aber auf einen Stapel Papiere in der Ecke neben dem Kamin deutete. Der Direktor beugte sich wegen seines Bauches ein wenig umständlich hinunter und sortierte einige Papiere um. Endlich hielt er Emmas Theaterstück in den Händen. Doch anhand der versiegelten Schnur, die die Seiten zusammenhielt, erkannte sie, dass er nicht einmal die ersten Sätze gelesen haben konnte. Enttäuschung stieg in ihr auf.

»Bitte, lesen Sie es!« Sie konnte nicht verhindern, dass ein Hauch von Panik in ihrer Stimme mitschwang.

Der Direktor machte zur Antwort bloß eine nichtssagende Geste mit der Hand.

»Es geht um Leben und Tod«, platzte es aus ihr heraus. Sie kümmerte sich nicht darum, was die Anwesenden im Raum von ihr denken mochten. Sie hatte nur diese eine Chance.

Als er sie daraufhin erstaunt ansah, hielt sie seinem Blick hartnäckig stand. Ja, es war eine Angelegenheit auf Leben und Tod. Immerhin blieb es völlig unklar, ob ihr Onkel noch einmal lebendig aus dem Schuldnergefängnis kommen würde oder nicht.

Der Direktor blickte auf die erste Seite, auf der Emma mit großen schwungvollen Bogen den Titel ihres Stückes geschrieben hatte. Darunter den Zusatz Liebesdrama in vier Akten.

»Ist es lustig?«, fragte er wenig euphorisch.

»Es ist moralisch erbaulich«, warf Emma ein.

»Also langweilig.«

»Lesen Sie doch wenigstens eine Seite!«

»Sie haben keine Ahnung, wie oft mir Theaterstücke angeboten werden, die die Tinte nicht wert sind, mit der sie geschrieben wurden.« Trotzdem riss er die versiegelte Schnur ab, auch wenn dies offensichtlich nur dazu dienen sollte, Emma zum Schweigen zu bringen.

Das Titelblatt segelte unbeachtet zu Boden. Während sie aufmerksam und mit angehaltenem Atem verfolgte, wie seine Augen über das Papier wanderten, fragte sie sich, welchen Dialog er gerade las und was die Zungenspitze zu bedeuten hatte, die er zwischen den Lippen hervorstreckte. Nicht die kleinste Bewegung entging ihr. Als er wieder aufblickte, biss sie die Zähne zusammen.

»Die Heldin Camilla zu nennen, ist nicht sehr originell.«

Emmas Herz krampfte sich zusammen.

»Namen lassen sich ändern«, stieß sie hervor. »Lesen Sie nur ein klein bisschen weiter.«

Sie griff nach seinem Arm, ließ ihn aber sofort wieder los, als ihr bewusst wurde, dass die Anwesenden ihrer Unterhaltung aufmerksam folgten. Susanna Honeyfield musterte Emma mit unverhohlenem Interesse.

»Warum lesen Sie uns nicht eine kurze Passage daraus vor, Mister Sherman?«, forderte Mister Beauchamp den Direktor auf. »Wir sind alle sehr gespannt auf das Werk des Künstlers, den diese Frau so leidenschaftlich protegiert. Nicht wahr?«

Emma warf dem Dandy einen scharfen Blick zu, da sie vermutete, dass er sich nur über sie lustig machte. Zustimmendes Murmeln und Gelächter veranlassten den Direktor jedoch, mehrere Seiten umzublättern. Dann begann er mit verstellter Stimme den Dialog zu lesen.

»›Robert, sehen Sie nicht, wie falsch es ist, dass Mister George mir über seine Schwester eine derart teure Kette schenken lässt? Und dass Miss Mariannes freundschaftliche Zuneigung vor allem aus Koketterie besteht?‹«

Während der Direktor mit süßlichem Tonfall die Rolle der Camilla gab, kicherten die Schauspielerinnen schadenfroh. Mister Beauchamp lachte laut vernehmbar.

Emmas Kopf dröhnte, doch sie blieb stehen. Da wechselte der Direktor in einen Bariton.

»›Miss Camilla, bitte glauben Sie mir, Miss Marianne und auch ihr Bruder Mister George haben Herzen aus Gold …‹ Camilla geht in den Garten und blickt in den Himmel.« Die Stimme des Direktors klang normal, während er die Regieanweisungen las, um danach wieder in den Singsang zu verfallen: »›Ach, Robert! Mister George wird, egal wie viel Geld er auch hat, niemals an einen Mann wie dich heranreichen …‹«

Der Direktor brach ab. »Von diesem klebrig-moralischen Brei ist mir schon ganz schlecht. Das ist doch absolut unglaubwürdig. Welche junge Frau würde sich nicht von einem reichen und schönen Mann, der ihr Komplimente macht, den Kopf verdrehen lassen? Nehmen Sie das Stück, Miss, und bringen Sie es ganz schnell weg.«

Die Schauspielerinnen stimmten in sein Gelächter ein. Emma hatte geschwiegen, während das ins Lächerliche gezogen wurde, an dem sie so intensiv gearbeitet hatte. Sie hatte sich zunächst nur entblößt gefühlt. Das Gelächter um sie herum rief jedoch noch etwas anderes in ihr wach. Ihren Zorn.

»Nicht jede Frau wartet darauf, dass ein Mann sich dazu herablässt, sie mit nichtssagenden Komplimenten oder Geschenken zu ködern. Manche Frauen erwarten mehr vom Leben«, stieß sie erregt hervor.

»Die Frage ist doch aber«, mischte sich Mister Beauchamp unaufgefordert ein, »was erwartet der Mann von der Frau? Erwartet Ihr Künstler, dass Sie ihn auf die offensichtlichen Schwachstellen in seinem Theaterstück hinweisen, oder ist ihm vielleicht nur an Ihrer hingebungsvollen Bewunderung seines Werkes gelegen? Genießt er, wie Sie mit treuen Augen zu ihm aufblicken, wenn er seine Ergüsse vorträgt, und überhört Ihre Kritik lieber?«

»Eine kluge Frau sucht sich keinen Mann, dem nur an haltloser Bewunderung gelegen ist«, zischte sie.

»Sieht Ihr Künstler das genauso?« Mister Beauchamps Tonfall wurde jovial. »Lassen Sie einen Mann, von dem Sie sich erhoffen, dass er vor Ihnen auf die Knie gehen wird, niemals wissen, dass Sie sich ihm als ebenbürtig empfinden. Lächeln Sie weiterhin treu ergeben, auch wenn die Zeilen aus seiner Feder vor moralinsaurer Langeweile triefen.«

»Ich brauche keinen Mann. Ich will einfach, dass mein Stück aufgeführt wird«, entfuhr es Emma.

Der Direktor und Mister Beauchamp blickten sichtbar verblüfft zu ihr. Es wurde still um sie herum, ehe das affektierte Kichern Susanna Honeyfields ertönte.

»Angesichts der Umstände …« Der Direktor drückte Emma das Manuskript in die Hände. »Lassen Sie es mich so formulieren: Ihrem Stück fehlt es dort an echtem Gefühl, wo es ein Zuviel an Moral aufweist.«

Nach diesem vernichtenden Urteil verflog Emmas Wut, und sie fühlte sich nur noch leer. Sie blickte in die feixenden Gesichter der Anwesenden. Seit Monaten hatte sie täglich an ihrem Stück gearbeitet. Mit der Zeit war es angewachsen, hatte sich verändert, war immer mehr zu einem Teil von ihr geworden. Doch jetzt war das Manuskript nicht länger ein Theaterstück, auf das Emma ihre ganze Hoffnung setzte, sondern bloß ein Stapel Papier. Das spöttische Gelächter drang ihr unter die Haut und sickerte immer tiefer in sie ein. In einem letzten emotionalen Aufruhr warf sie die Papiere in die Flammen des Kamins und lief davon.

Auf dem Flur des Theaters wurde Emma von den Zuschauern mitgerissen, die nach der Aufführung aus dem Saal in die Vorhalle drängten. Sie ließ sich in der Menge treiben, fühlte sich orientierungslos wie ein Stück Holz auf den Wellen der Themse.

Da wurde sie am Arm gepackt und zur Seite gezogen. Vor ihr stand Mister Beauchamp, der ihr reichlich angekokelte Papiere mit einer übertriebenen Verbeugung überreichte. Dabei sah er fast ein bisschen verlegen aus.

»Das gehört Ihnen, Miss.«

Es war ihr Manuskript, das er aus den Flammen gezogen hatte, bevor sich Emmas Worte vollkommen in Asche auflösen konnten.