10,99 €

Mehr erfahren.

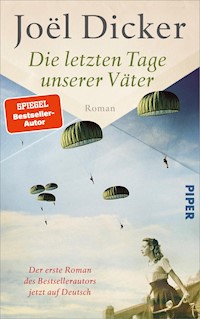

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der erste Roman des Bestsellerautors jetzt auf Deutsch! 1940 verlässt der junge Paul-Emile überstürzt seine Heimatstadt Paris. Nicht einmal sein Vater weiß, wohin er geht. Denn Paul schließt sich einer geheimen Spionageeinheit an, die Winston Churchill ins Leben gerufen hat. Mit einer Handvoll französischer Freiwilliger, Stan, Gros, Flaron, Cucu und Laura, lehrt man ihn die Kunst des geheimen Krieges. Die Aufträge sind gefährlich, und die Missionen scheinen nie zu enden. So wird ihnen die Gruppe zur zweiten Familie, in der Loyalität, Sicherheit, Freundschaft und Liebe alle zusammenschweißen. In der Hoffnung, gemeinsam die letzte Mission zu überstehen. Joël Dicker zieht uns hinein in die Psychologie einer geheimen Einheit und erzählt ein faszinierendes Kapitel europäischer Geschichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur

Übersetzung aus dem Französischen von Amelie Thoma und Michaela Meßner

© Moose Publishing SA

Titel der französichen Originalausgabe:

»Les derniers jours de nos pères«, Éditions de Fallois 2010

© Piper Verlag GmbH, München 2022

Covergestaltung: Rothfos & Gabler

Coverabbildung: Jesús Acevedo González

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Zitat

ERSTER TEIL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ZWEITER TEIL

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

DRITTER TEIL

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

VIERTER TEIL

59

60

61

62

63

64

65

66

EPILOG

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Meiner lieben Maminou

und meinem lieben Jean,

im Gedenken an Vladimir Dimitrijević.

»Aber denke niemals, der Krieg, egal wie erforderlich oder wie begründet er ist, sei kein Verbrechen. Frag die Infanteristen und frag die Toten.«

ERNESTHEMINGWAY

Einleitung zuTreasury for the Free World

ERSTER TEIL

1

Mögen alle Väter der Welt, die uns bald verlassen, wissen, in welcher Gefahr wir uns ohne sie befinden.

Sie haben uns das Laufen gelehrt, wir werden nicht mehr laufen.

Sie haben uns das Sprechen gelehrt, wir werden nicht mehr sprechen.

Sie haben uns zu leben gelehrt, wir werden nicht mehr leben.

Sie haben uns gelehrt, wie man ein Mensch wird, wir werden nicht einmal mehr Menschen sein. Wir werden nichts mehr sein.

Sie saßen im Morgengrauen auf dem Hügel und rauchten, sahen den Wolken im schwarzen Himmel über England beim Tanzen zu. Und Pal sprach sein Gedicht. Von der Nacht verborgen, dachte er an seinen Vater.

In der Dunkelheit glühten die Kippen auf. Sie hatten sich angewöhnt, sich dort in den ersten Morgenstunden zum Rauchen zu treffen. Sie rauchten, um einander Gesellschaft zu leisten, sie rauchten, um nicht zu verzweifeln, sie rauchten, um nicht zu vergessen, dass sie noch Menschen waren.

Gros, der Dicke, fiepte wie ein streunender Köter im Gebüsch, kläffte, dass es die Feldmäuse im feuchten Gras aufscheuchte, und Pal schnauzte den falschen Hund an:

»Hör auf, Gros! Heute müssen wir traurig sein!«

Nach drei Aufforderungen gab Gros schließlich klein bei, trottete wie ein schmollendes Kind um den Halbkreis, den die etwa zehn Gestalten bildeten, und setzte sich dann zu den Schweigsamen, zwischen Grenouille, den Depressiven, und Prunier, den unglücklichen Stotterer, der insgeheim die Worte liebte.

»Woran denkst du, Pal?«, fragte Gros.

»An alles Mögliche …«

»Denk an nichts Schlechtes, denk nur an schöne Sachen.«

Seine schwere, pummelige Hand suchte die Schulter des Kameraden.

Von der Freitreppe des großen Herrenhauses, das vor ihnen aufragte, wurde nach ihnen gerufen. Gleich sollte das Training beginnen. Und schon sputeten sich alle; Pal blieb noch einen Augenblick sitzen und lauschte in den raunenden Nebel. Er dachte wieder an den Moment seiner Abreise aus Paris. Er dachte ständig daran, jeden Abend, jeden Morgen. Aber vor allem morgens. Es war jetzt genau zwei Monate her, dass er aufgebrochen war.

Es war Anfang September gewesen, noch ehe der Herbst kam. Er hatte nicht mehr untätig bleiben können: Man musste die Menschheit, die Väter verteidigen. Er musste seinen Vater verteidigen, obwohl er sich vor Jahren, als das Schicksal ihnen die Mutter entriss, geschworen hatte, ihn niemals allein zu lassen. Der gute Sohn und der einsame Witwer. Doch dann hatte der Krieg sie eingeholt, und die Entscheidung für den bewaffneten Kampf bedeutete zugleich, dass er den Vater im Stich lassen musste. Im August schon hatte er gewusst, dass er losziehen würde, es ihm aber nicht sagen können. Erst am Vorabend seiner Abreise, nach dem Abendessen, fand er den Mut, sich von ihm zu verabschieden.

»Warum du?«, fragte der Vater sehr leise.

»Einer muss es doch tun. Deshalb.«

Liebe und Schmerz standen ihm ins Gesicht geschrieben, als er seinen Sohn umarmte, um ihm Mut zu machen.

Die ganze Nacht lang weinte der Vater hinter seiner Schlafzimmertür. Er weinte vor Trauer, und doch fand er, dass sein zweiundzwanzigjähriger Sohn ungeheuer mutig war. Pal stand vor dieser Tür und lauschte den Schluchzern. Und hasste sich plötzlich so sehr dafür, dass sein Vater seinetwegen weinen musste, dass er sich mit seinem Taschenmesser in die Brust schnitt, bis es blutete. In einem Spiegel betrachtete er seinen gemarterten Leib, beschimpfte sich und bohrte das Messer auf Höhe des Herzens noch tiefer ins Fleisch, um sicherzugehen, dass eine Narbe zurückblieb, die nie verschwinden würde.

Am nächsten Morgen kochte ihm sein verzweifelter Vater, während er im Morgenrock durchs Zimmer tigerte, einen starken Kaffee. Pal setzte sich an den Küchentisch, mit Schuhen an den Füßen und dem Hut auf dem Kopf, und trank langsam seinen Kaffee, um den Abschied noch hinauszuzögern. Es war der beste Kaffee, den er jemals trinken würde.

»Hast du gute Kleidung mitgenommen?«, fragte der Vater mit einem Blick auf die Tasche, die neben dem Sohn bereitstand.

»Ja.«

»Lass mich nachschauen. Du brauchst warme Sachen, der Winter wird kalt werden.«

Und der Vater steckte noch mehr Kleidungsstücke in die Tasche, Wurst und etwas Käse und ein wenig Geld. Drei Mal leerte er die Tasche wieder aus, drei Mal legte er alles wieder hinein. »Ich werde es dir besser einpacken«, sagte er jedes Mal in dem Versuch, das unausweichliche Schicksal hinauszuzögern. Und als es nichts mehr gab, was er hätte tun können, gab er sich der Angst und Verzweiflung hin.

»Was soll nun aus mir werden?«, fragte er.

»Ich bin bald wieder zurück.«

»Ich werde eine solche Angst um dich haben!«

»Das darfst du nicht …«

»Ich werde jeden Tag Angst haben!«

Ja, bis sein Sohn wieder bei ihm war, könnte er weder essen noch schlafen. Er wäre von nun an der unglücklichste aller Menschen.

»Wirst du mir schreiben?«

»Sicher, Papa.«

»Und ich werde immer auf dich warten.« Er drückte seinen Sohn an sich.

»Du musst weiter etwas lernen«, setzte er hinzu. »Bildung ist wichtig. Wären die Menschen nicht so dumm, gäbe es keinen Krieg.«

Pal nickte.

»Wären die Menschen nicht so dumm, wären wir nicht an diesem Punkt angelangt.«

»Ja, Papa.«

»Ich habe dir Bücher mitgegeben …«

»Ich weiß.«

»Bücher sind wichtig.«

Da packte der Vater in einem Ausbruch wütender Verzweiflung seinen Sohn bei den Schultern. »Versprich mir, dass du nicht sterben wirst!«

»Das verspreche ich dir.«

Pal nahm die Tasche und umarmte seinen Vater. Ein letztes Mal.

Im Flur hielt der Vater ihn noch einmal zurück: »Warte! Du vergisst den Schlüssel! Wie sollst du zurückkommen, wenn du keinen Schlüssel hast!«

Pal wollte keinen. Wer nicht zurückkommt, nimmt auch keinen Schlüssel mit. Um seinem Vater nicht noch mehr zu ängstigen, murmelte er nur: »Ich will nicht riskieren, ihn zu verlieren.«

Der Vater zitterte. »Natürlich! Das wäre ärgerlich … Wie solltest du dann reinkommen … Also, schau her, ich lege ihn hier unter die Fußmatte. Da wird dieser Schlüssel immer liegen, für den Fall, dass du zurückkommst.« Er überlegte einen Augenblick. »Aber wenn ihn irgendwer stiehlt? Hm … Ich werde der Concierge Bescheid geben, sie hat ja einen Zweitschlüssel. Ich werde ihr sagen, dass du verreist bist, dass sie in ihrer Loge bleiben muss, wenn ich nicht da bin, genauso wie ich nicht ausgehen darf, wenn sie nicht in ihrer Loge ist. Ja, ich werde ihr sagen, dass sie gut aufpassen soll und dass sie an Neujahr das doppelte Trinkgeld bekommt.«

»Sag der Concierge nichts.«

»Nichts sagen, einverstanden. Dann werde ich die Tür nicht mehr abschließen, weder tags noch nachts noch überhaupt. So besteht keine Gefahr, dass du nicht mehr hereinkommst.«

Dem folgte ein langes Schweigen.

»Auf Wiedersehen, mein Sohn«, sagte der Vater.

»Auf Wiedersehen, Papa«, sagte der Sohn.

Pal flüsterte noch »ich liebe dich, Papa«, aber sein Vater hatte es nicht gehört.

2

In schlaflosen Nächten schlich Pal sich aus dem Saal, in dem seine Kameraden, erschöpft von der Ausbildung, ratzten wie die Murmeltiere. Er wanderte durch das eiskalte Landhaus, durch das der Wind pfiff, als gäbe es weder Türen noch Fenster. Er fühlte sich wie das schottische Gespenst aus dem Chanson von Lily Fayol, er war der »Wandernde Franzose«. Er ging an den Küchen vorbei, an der Messe, durchquerte die große Bibliothek. Er sah auf seine Uhr, dann auf die Wanduhren, und rechnete nach, wie lange es noch dauerte, bevor er mit den anderen rauchen gehen konnte.

Um die trüben Gedanken zu verscheuchen und sich die Zeit zu vertreiben, dachte er sich manchmal eine lustige Geschichte aus, und wenn er sie gut fand, schrieb er sie auf, damit er sie am nächsten Tag den anderen Rekruten erzählen konnte. Wenn er nicht mehr wusste, was er sonst noch tun sollte, ließ er Wasser über seine schmerzenden Muskeln oder Wunden laufen und flüsterte seinen Namen in den Siphon des Waschbeckens, Paul-Émile, Pal, wie man ihn hier nannte, denn fast jeder hatte einen Spitznamen bekommen. Neues Leben, neuer Name.

Alles hatte Monate zuvor in Paris begonnen, als er mit Marchaux, einem seiner Freunde, Lothringerkreuze auf eine Wand gemalt hatte. Beim ersten Mal war alles gut gegangen. Also hatten sie es noch einmal versucht. Das zweite Mal fand an einem späten Nachmittag in einer Gasse statt. Marchaux stand Wache, Pal schwang den Pinsel. Als er gerade ganz vertieft war, spürte er, wie eine Hand ihn am Arm packte, und eine Stimme rief »Gestapo!«. Ihm blieb das Herz stehen, und er drehte sich um.

Ein großer Kerl hielt mit einer Hand ihn fest, Marchaux mit der anderen. »Ihr Idioten«, schimpfte der Mann, »wollt ihr wegen ein bisschen Farbe ins Gras beißen? Wände beschmieren, das bringt doch nichts!« Der Kerl war nicht von der Gestapo. Ganz im Gegenteil. Marchaux und Pal hatten ihn danach noch zwei Mal gesehen. Das dritte Treffen hatte dann im Hinterzimmer eines Cafés im Quartier des Batignolles stattgefunden, zusammen mit einem Fremden, offensichtlich einem Engländer. Der Fremde hatte ihnen erklärt, er sei auf der Suche nach mutigen Franzosen, die bereit seien, sich an den Kriegsanstrengungen zu beteiligen.

Und so waren sie aufgebrochen. Pal und Marchaux. Ein Schleusernetz brachte sie über die Freie Zone und die Pyrenäen nach Spanien. Dort beschloss Marchaux, sich nach Algerien durchzuschlagen. Paul wollte weiter nach London. Es hieß, dort spiele die Musik. Er schaffte es bis nach Portugal, und von dort flog er nach England.

Bei seiner Ankunft in London musste er das Verhörzentrum von Wandsworth durchlaufen – eine Pflicht für alle Franzosen, die in Großbritannien landeten –, und so defilierte er in der großen Menge von Feiglingen, Tapferen, Patrioten, Kommunisten, Raufbolden, Veteranen, Verzweifelten und Idealisten am Rekrutierungsdienst der britischen Armee vorbei. Das brüderliche Europa ging unter wie ein Schiff, bei dessen Bau man geschludert hatte. Seit zwei Jahren herrschte Krieg auf den Straßen und in den Herzen, und von jedem forderte er seinen Teil.

Er war nicht lange in Wandsworth geblieben. Man hatte ihn schnell nach Northumberland House gebracht, ein ehemaliges Hotel neben dem Trafalgar Square, das vom Verteidigungsministerium beschlagnahmt worden war. Dort führte er in einem kahlen, eiskalten Raum Gespräche mit Roger Calland, selbst ein Franzose.

Die Unterredungen zogen sich über mehrere Tage hin: Calland, ursprünglich Psychiater von Beruf, agierte als Anwerber der SOE – Special Operations Executive –, einer geheimen Einsatztruppe des britischen Secret Service. Man interessierte sich für Pal. Der junge Mann hatte – ahnungslos, welches Schicksal ihn erwartete – voller Elan die Fragen und Formulare beantwortet, froh, seinen kleinen Beitrag zum Krieg leisten zu können. Sollte man ihn als MG-Schütze gebrauchen können, dann würde er MG-Schütze werden, und wie er schießen würde von seinem Geschützturm! Wenn sie Mechaniker brauchten, dann würde er eben Mechaniker werden und die Schrauben und Muttern anziehen wie kein Zweiter. Und wenn die Engländer ihm die Rolle eines kleinen Gehilfen in einer Propagandadruckerei zuweisen würden, dann würde er mit Begeisterung die Farbbehälter schleppen.

Aber Calland war schnell der Meinung, dass Pal alles besaß, was einen guten Agenten im Außeneinsatz der SOE ausmachte. Er war ein ruhiger und zurückhaltender junger Mann mit sanftem, ziemlich hübschem Gesicht und kräftigem Körperbau. Und er war ein leidenschaftlicher Patriot, aber keiner dieser Hitzköpfe, die eine ganze Kompanie ins Verderben stürzen konnten, auch keiner, der aus Liebeskummer in den Krieg ziehen wollte, um dort zu sterben. Er konnte sich gut ausdrücken, vernünftig und eindringlich, und es hatte Calland sehr amüsiert, als Pal ihm gesagt hatte, er würde zwar liebend gern in einer Druckerei arbeiten, aber das müsse man ihm schon ein wenig beibringen, denn mit dem Drucken kenne er sich nicht so gut aus. Er schreibe allerdings Gedichte und werde sich alle nur erdenkliche Mühe geben, schöne Flugblätter zu machen, herrliche Flugblätter, die die Bomber mit großem Tamtam abwerfen und die Piloten voller Gefühl im Cockpit deklamieren würden, denn schließlich war das Produzieren von Flugblättern auch eine Art, Krieg zu führen.

Also hatte Calland in seinen Notizen vermerkt, der junge Pal sei einer dieser wertvollen Menschen, die ihren Wert nicht kannten, sodass zu all seinen Qualitäten noch die Bescheidenheit hinzukam.

–

Die SOE war am Tag nach der englischen Niederlage in Dünkirchen von Churchill ins Leben gerufen worden. In dem Bewusstsein, dass er den Deutschen nicht mit einer regulären Armee entgegentreten konnte, hatte er beschlossen, sich von den Guerillabewegungen inspirieren zu lassen und hinter den feindlichen Linien zu kämpfen. Sein Konzept war bemerkenswert: Der unter britischer Leitung stehende Dienst rekrutierte Leute aus dem besetzten Europa, die man in Großbritannien trainierte und ausbildete, dann schickte er sie zielgerichtet zurück in ihr Herkunftsland, wo sie natürlich nicht auffielen. Dort sollten sie geheime Operationen ausführen – Spionage, Sabotage, Attentate, Propaganda und Aufbau von Netzwerken.

Nachdem er den jungen Mann gründlich überprüft hatte, hatte Calland schließlich das Thema SOE angeschnitten. Das war am Ende des dritten Tages in Northumberland House gewesen.

»Wärst du bereit, in Frankreich Geheimoperationen durchzuführen?«, fragte Calland ihn.

Pals Herz begann heftig zu schlagen. »Operationen welcher Art?«

»Kriegsoperationen.«

»Gefährliche?«

»Sehr.« Dann erläuterte Calland in väterlichem Ton kurz und knapp die SOE, zumindest das, was er in dem Geheimnisnebel, der die Spezialeinheit umgab, enthüllen durfte, schließlich musste der junge Mann begreifen, was sein Vorschlag beinhaltete.

Pal verstand zwar nicht alles, aber er verstand. »Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin«, sagte er.

Er war blass geworden, hatte er sich doch schon als pfeifenden Mechaniker gesehen, als singenden Schriftsetzer, und jetzt schlug man ihm andeutungsweise vor, er solle zum Geheimdienst gehen.

»Ich gebe dir Zeit, darüber nachzudenken«, sagte Calland.

»Ja, sicher, Zeit …«

Nichts hinderte Pal daran, Nein zu sagen, nach Frankreich zurückzukehren, sein geruhsames Pariser Leben wieder aufzunehmen, seinen Vater in die Arme zu schließen und ihn nie mehr allein zu lassen. Aber im Grunde seiner aufgewühlten Seele wusste er bereits, dass er nicht ablehnen würde. Viel zu viel stand auf dem Spiel. Er hatte einen langen Weg auf sich genommen, um sich dem Kampf anzuschließen, und jetzt konnte er keinen Rückzieher mehr machen. Mit Magenschmerzen und zitternden Händen war Pal wieder auf das Zimmer gegangen, in dem man ihn untergebracht hatte. Man hatte ihm zwei Tage Bedenkzeit gegeben.

Am übernächsten Tag saß Pal im Northumberland House Calland gegenüber. Zum letzten Mal. Dieses Mal führte man ihn nicht in den düsteren Verhörraum, sondern in ein angenehmes, gut geheiztes Zimmer, dessen Fenster zur Straße hinausging. Auf einem Tisch standen Kekse und Tee, und als Calland einen Augenblick nach draußen ging, stürzte Pal sich darauf. Er hatte Hunger, seit fast zwei Tagen hatte er nichts mehr gegessen, weil ihm so mulmig gewesen war. Er stopfte sich die Kekse in den Mund und schlang sie ohne zu kauen herunter. Plötzlich ließ Callands Stimme ihn hochschrecken.

»Seit wann hast du nichts mehr gegessen, Junge?«

Pal antwortete nicht. Calland musterte ihn lange. Er fand den jungen Mann attraktiv, höflich, intelligent, wahrscheinlich war er der ganze Stolz seiner Eltern. Aber er hatte Eigenschaften, die einen guten Agenten ausmachten, und das würde ihn sicher ins Verderben stürzen. Er fragte sich, warum zum Teufel dieser Unglücksjunge bloß hergekommen und nicht in Paris geblieben war. Und wie um das Schicksal abzuwenden, nahm er ihn mit in ein nahe gelegenes Café und lud ihn auf ein Sandwich ein.

Sie saßen am Tresen und aßen schweigend. Anschließend gingen sie, anstatt direkt zum Northumberland House zurückzukehren, durch die Straßen der Londoner Innenstadt. Berauscht von seinen eigenen Schritten in dieser schönen Stadt mit ihren strebsamen Bewohnern, deklamierte Pal unversehens ein von ihm verfasstes Gedicht auf seinen Vater. Da blieb Calland mitten auf der Straße stehen und legte ihm die Hände auf die Schultern:

»Geh, Junge«, sagte er. »Lauf zu deinem Vater zurück. Was dich erwartet, das hat kein Mensch verdient.«

»Ein aufrechter Mensch haut nicht einfach so ab.«

»Geh, um Himmels willen! Geh und komm nie wieder!«

»Das kann ich nicht … Ich nehme Ihren Vorschlag an!«

»Denk noch einmal darüber nach!«

»Ich habe mich entschieden. Sie müssen allerdings wissen, dass ich noch nie im Krieg war.«

»Das bringen wir dir schon bei … Hast du auch nur die geringste Ahnung, was du da vorhast?«, seufzte Calland.

»Ich glaube schon, Monsieur.«

»Nein, nichts weißt du!«

Da sah Pal ihn fest an. In seinen Augen blitzte Mut, dieser Mut der Söhne, an dem die Väter verzweifeln.

–

Und so dachte Pal nachts in dem Herrenhaus oft daran, wie er auf Empfehlung von Doktor Calland zur Sektion F der SOE gekommen war. Die unter englischem Kommando stehende SOE war in verschiedene Abteilungen gegliedert, die in den besetzten Ländern operierten. Aufgrund politischer Verwerfungen gab es in Frankreich mehrere davon, und Pal war in die Sektion F aufgenommen worden, die weder de Gaulle anhing – Sektion DF – noch den Kommunisten – Sektion RF – noch Gott oder sonst wem. Zur Tarnung hatte er einen militärischen Rang und eine Stammrollennummer bei der britischen Armee erhalten. Sollte man ihm Fragen stellen, musste er nur sagen, er arbeite für das Verteidigungsministerium, was in Zeiten wie diesen nichts Außergewöhnliches war.

Er verbrachte ein paar einsame Wochen in London, wo er auf den Beginn der Agentenausbildung wartete. Eingesperrt in sein kleines Zimmer, ging ihm seine Entscheidung immer wieder im Kopf herum: Er hatte seinen Vater allein gelassen, hatte ihm den Krieg vorgezogen. Wen hast du mehr geliebt?, fragte ihn sein Gewissen. Den Krieg. Unweigerlich stellte sich ihm die Frage, ob er diesen Vater, den er so liebte, je wiedersehen würde.

Anfang November war es dann in der Nähe von Guildford, in der Grafschaft Surrey, richtig losgegangen. In dem Herrenhaus. Das war jetzt bald zwei Wochen her. Wanborough Manor und sein Raucherhügel im Morgengrauen. Die erste Etappe in der Rekrutenausbildung der SOE.

3

Wanborough war ein kleiner Weiler wenige Kilometer außerhalb von Guildford, einer Stadt im Süden Londons. Es führte nur eine einzige Straße dorthin, die sich um Hügel herum zu den wenigen, teilweise mehrere Jahrhunderte alten Steinhäusern schlängelte, ehemals erbaut für das Dienstpersonal von Wanborough Manor, einem Familiensitz aus dem Jahr 1000, der im Laufe der Epochen erst Lehen, dann Abtei und dann Bauernhof gewesen war, bevor er unter größter Geheimhaltung in ein spezielles Schulungszentrum der SOE verwandelt wurde.

Während der Ausbildung, die man den Rekruten der SOE angedeihen ließ, durchliefen sie innerhalb von vier Monaten vier über ganz Großbritannien verstreute Einrichtungen, in denen die angehenden Agenten das Kriegshandwerk lernen sollten. Die erste, in der sie ungefähr vier Wochen blieben, war eine vorbereitende Schule – preliminary school –, deren wichtigste Aufgabe darin bestand, die für den Beitritt zum Geheimdienst am wenigsten geeigneten Kandidaten auszusieben. Diese Schulen waren in mehreren entlegenen Herrenhäusern im Süden des Landes und in den Midlands untergebracht.

Wanborough Manor nahm vor allem die Kandidaten der Sektion F auf. Offiziell, und um die Neugier der Bewohner von Guildford zu stillen, handelte es sich um ein Trainingslager der britischen Armee. Es war ein schöner Ort, ein herrschaftliches, von Baumgruppen und Hügeln durchzogenes, direkt neben einem Wald gelegenes Anwesen. Das Hauptgebäude ragte zwischen hohen Pappeln auf, und rundum gab es noch ein paar Nebengebäude: eine große Scheune und sogar eine Steinkapelle. Pal und die anderen Rekruten gewöhnten sich schnell ein.

Aber die Selektion war erbarmungslos: einundzwanzig Mann waren sie gewesen, als sie in der Novemberkälte hier angekommen waren, inzwischen waren sie, Pal eingeschlossen, nur noch sechzehn.

Da gab es Stanislas, den englischen Anwalt, mit fünfundvierzig Jahren der Älteste der Truppe, frankofon und frankophil, zudem ehemaliger Kampfpilot.

Und Aimé, siebenunddreißig Jahre alt, einen Marseiller mit singendem Akzent, stets freundlich zu allen.

Es gab Dentiste, sechsunddreißig Jahre alt, einen Zahnarzt aus Rouen, der beim Laufen immer hechelte wie ein Hund.

Und Frank, dreiunddreißig Jahre alt, einen athletisch gebauten ehemaligen Turnlehrer aus Lyon.

Da gab es Grenouille, den Frosch – wegen seiner großen, hervortretenden Augen im hageren Gesicht –, vierundzwanzig Jahre alt, der unter Anfällen von Depression litt, die allerdings nicht verhindert hatten, dass man ihn rekrutierte.

Und Gros, siebenundzwanzig Jahre alt, der eigentlich Alain hieß, aber Gros genannt wurde, weil er so dick war. Er behauptete, das liege an einer Krankheit, doch diese Krankheit bestand einfach darin, dass er zu viel aß.

Dann war da noch Key, vierundzwanzig, aus Bordeaux, ein charismatischer Rotschopf, der sowohl die französische als auch die britische Staatsbürgerschaft besaß.

Und Faron, der Furcht einflößende Hüne, ein gewaltiger, wie für den Kampf geschaffener Muskelberg, der zudem in der französischen Armee gedient hatte.

Es gab Slaz-das-Schwein, vierundzwanzig Jahre alt, ein Nordfranzose polnischer Abstammung, untersetzt und wendig. Sein Blick war schelmisch, er hatte einen ungewöhnlich dunklen Teint, und seine Nase sah aus wie ein dicker Rüssel.

Dann gab es Prunier, den Stotterer, vierundzwanzig Jahre alt, der nie sprach, weil er sich immer verhaspelte.

Es gab Chou-Fleur, dreiundzwanzig Jahre alt, der seinen Spitznamen »Blumenkohl« den riesigen abstehenden Ohren und der viel zu großen Stirn verdankte.

Es gab Laura, zweiundzwanzig Jahre alt, blond, liebenswürdig und mit strahlenden Augen, die aus den Reichenvierteln von London stammte.

Es gab Grand Didier und Max, beide einundzwanzig Jahre alt und nicht besonders kriegstauglich, die gemeinsam aus Aix-en-Provence gekommen waren.

Und dann noch Claude, den Pfarrer, sanft wie ein Mädchen und mit neunzehn Jahren der Jüngste von ihnen, der aufs Priesterseminar verzichtet hatte, um in den Kampf zu ziehen.

Die ersten Tage waren die schwierigsten gewesen, denn keiner der Kandidaten hatte erwartet, dass die Ausbildung so hart werden würde. Viel zu anstrengend, viel zu einsam. Die Rekruten wurden im Morgengrauen geweckt; mit Bauchschmerzen zogen sie sich in ihren eiskalten Zimmern hastig an und eilten zum morgendlichen Nahkampftraining. Später bekamen sie ein üppiges Frühstück, denn sie waren nicht auf die üblichen Rationen gesetzt. Danach gab es ein wenig Theorie im Morsen oder Funken, dann ging es erneut mit schweißtreibenden Leibesübungen weiter, Laufen, Gymnastik und dann wieder Nahkampf, brutale Kämpfe, bei denen die einzige Regel lautete, dass es keine gab, solange man den Feind niederstreckte.

Die Kandidaten fielen brüllend übereinander her, droschen schonungslos aufeinander ein. Manchmal bissen sie zu, um im Kampf Mann gegen Mann voneinander loszukommen. Es gab viele Verletzungen, wenn auch keine schweren. So verging der Tag, von einigen Pausen unterbrochen, und endete am späten Nachmittag mit etwas technischeren Übungen, in denen die Ausbilder den Rekruten beibrachten, einfache, aber gefürchtete Griffe anzuwenden oder mit bloßen Händen einen mit Messer oder Pistole bewaffneten Gegner zu überwältigen. Bevor sie dann früh zu Abend aßen, durften die erschöpften Rekruten duschen.

Zu Beginn hatten sie in der Messe (dem einstigen Speisesaal des Herrenhauses) stumm und ausgehungert das Essen in sich hineingestopft, hatten zusammen am Tisch gesessen, ohne aufeinander zu achten, ohne miteinander zu sprechen, kurz, sie hatten gefressen wie die Tiere. Anschließend waren sie allein, zerschunden und voller Sorge, nicht durchzuhalten, in den Stuben in ihre Betten gefallen.

Dort hatten sie nach und nach Bekanntschaft miteinander geschlossen, die ersten Wahlverwandtschaften hatten sich herauskristallisiert. Zur Schlafenszeit machten sie Späße, erzählten sich ein paar Anekdoten, durchlebten noch einmal den Tag, um ihm seine Dramatik zu nehmen. Manchmal redeten sie über ihre Ängste, über die Angst vor den Kämpfen des nächsten Tages, nur nicht zu oft, aus Schamgefühl. Und so hatte Pal sich schnell mit Key, Gros und Claude angefreundet, seinen Stubenkameraden. Gros teilte den Vorrat an Cookies und englischen Würsten, die er in seiner Tasche mitgeschleppt hatte, mit den anderen dreien, und dann plauderten sie, Kekse knabbernd und Wurst aufschneidend, miteinander, bis der Schlaf sie übermannte. Oder sie spielten nach dem Abendessen noch lange Karten.

Im Morgengrauen versammelten sie sich auf dem Hügel, um gemeinsam zu rauchen und sich Mut zu machen. Über all dem lernten sich die Rekruten gegenseitig kennen.

Key, der kräftig war und eine ausgeprägte Persönlichkeit besaß, war einer der Ersten, mit denen Pal in der Sektion F echte Freundschaft schloss. Er strahlte eine heitere, beruhigende Ruhe aus, und man fand bei ihm stets Rat.

Aimé aus Marseille, Erfinder eines Boulespiels mit runden Ersatzsteinen, suchte Pals Gesellschaft. Er sagte ihm oft, dass er sich durch ihn an seinen eigenen Sohn erinnert fühle. Er sagte es ihm auch fast jeden Morgen auf dem Hügel, als hätte er das Gedächtnis verloren.

»Junge, woher kommst du noch mal?«

»Aus Paris.«

»Stimmt … Paris. Schöne Stadt, Paris. Kennst du Marseille?«

»Nein. Ich hatte seit gestern noch keine Gelegenheit hinzufahren.«

Aimé musste lachen. »Ich wiederhole mich, was? Es ist nur so, wenn ich dich sehe, denk ich an meinen Sohn.«

Key behauptete, Aimés Sohn sei gestorben, aber keiner wagte nachzufragen.

Grenouille und Stanislas sonderten sich oft ab, um auf einem Holzbrett, das Stanislas in seinem Gepäck mitgeschleppt hatte, Schach zu spielen. Grenouille, der ein gefürchteter Spieler war, gewann fast jede Partie, und Stanislas regte sich dann auf, denn er war ein schlechter Verlierer.

»Scheißschachspiel!«, brüllte er und schleuderte die Bauern quer durch den Raum.

Das wurde stets mit Gelächter quittiert, und der freche Slaz hielt Stanislas entgegen, er sei eben schon zu alt und sein Verstand lasse nach, woraufhin Stanislas altväterlich drohte, es werde gleich ein paar Ohrfeigen setzen, die aber nie ausgeteilt wurden. Gros lief dann immer hinter Stanislas her und hob die Figuren wieder auf.

»Dein schönes Spiel darf man nicht kaputt machen, Stan«, sagte er, denn er sorgte sich um all seine Kameraden.

–

Gros war unter den Rekruten sicherlich der liebenswürdigste, immer um gute Stimmung bemüht, auch wenn er einem damit ganz schön auf die Nerven gehen konnte. So sang er, um seine Kameraden während der Aufwärmübungen am Morgen anzufeuern, aus voller Kehle ein peinliches, kindisches Lied: Erdbeerwoche, rote Lola. Er sprang in die Luft, längst schwitzend und außer Atem, klopfte den Rekruten, die noch nicht richtig wach waren, auf die Schulter und brüllte ihnen liebevoll in die Ohren: Erdbeerwoche, rote Lola, schubi schubi schubi-dua. Er bekam oft Püffe dafür, doch am Abend unter der Dusche ertappten sich die Kameraden selbst dabei, wie sie sein blödes Lied trällerten.

Faron, der Hüne, versicherte dagegen, die Übungen würden ihn überhaupt nicht anstrengen. Manchmal ging er sogar zusätzlich laufen, nur um seine Muskeln noch ein wenig zu fordern, und jeden Abend machte er an den Balken der Stube Klimmzüge und auf dem Boden Liegestütze. In einer schlaflosen Nacht überraschte Pal ihn in der Messe, wo er noch immer wie ein Besessener trainierte.

Der junge Claude, der Pfarrer hatte werden wollen, bevor er seine Meinung änderte und fast aus Zufall eine Karriere beim britischen Geheimdienst einschlug, war geradezu krankhaft freundlich, was den Gedanken nahelegte, er sei vielleicht nicht für den Krieg geschaffen. Jeden Abend kniete er vor seinem Bett und betete, ganz gleich, wie sehr er dafür gehänselt wurde. Er sagte, er bete für sich selbst, vor allem aber für sie, seine Kameraden. Manchmal wollte er sie zum Mitbeten veranlassen, aber da alle ablehnten, zog er sich in die kleine Steinkapelle zurück, wo er dem lieben Herrgott erklärte, seine Gefährten seien keine schlechten Menschen, und es gebe gewiss viele gute Gründe, warum sie nicht mehr beten wollten.

Claude war sehr jung, und sah noch jünger aus. Er war mittelgroß, sehr dünn, bartlos, trug die braunen Haare kurz geschnitten und hatte eine Stupsnase. Sein Blick war unstet und verriet einen sehr schüchternen Menschen, und wenn er im Speisesaal manchmal versuchte, sich einer Gruppe anzuschließen, die sich mitten im Gespräch befand, zog er unbeholfen den Kopf ein, wie um noch weniger aufzufallen. Pal hatte oft Mitleid mit ihm, und eines Abends begleitete er ihn in die Kapelle.

»Warum kommst du nie zum Beten?«, fragte Claude.

»Weil ich es nicht richtig kann«, antwortete er.

»Jeder, der gläubig ist, kann beten.«

»Ich bin nicht gläubig.«

»Warum nicht?

»Ich glaube nicht an Gott.«

Man sah Claude deutlich an, wie überrascht er war, und vor allem, wie peinlich ihm das vor dem Herrgott war.

»Und an wen glaubst du dann?«

»Ich glaube an uns, die wir hier sind. Ich glaube an das Gute im Menschen.«

»Ach was, gute Menschen gibt es nicht mehr. Deshalb bin ich hier.«

Dem folgte ein betretenes Schweigen, schließlich hatte jeder die Religion des anderen beleidigt, dann ließ Claude seiner Empörung freien Lauf: »Du kannst nicht nicht an Gott glauben!«

»Und du kannst nicht nicht mehr an gute Menschen glauben!«

Da kniete Pal aus Mitgefühl neben Claude nieder. Aus Mitgefühl, aber vor allem, weil er im Grunde seiner selbst fürchtete, Claude könnte recht haben. Und so betete er an jenem Abend für seinen Vater, der ihm so fehlte, dafür, dass ihm die Schrecken des Krieges und das Grauen, auf das sie sich vorbereiteten, erspart bleiben mochten, denn schließlich lernten sie das Handwerk des Tötens. Aber töten ist nicht so einfach: Gute Menschen töten keine anderen Menschen.

–

Die Gruppen der SOE-Anwärter wurden von Offizieren des britischen Geheimdienstes angeleitet, die nicht mehr im Einsatz waren und sich bereit erklärt hatten, die Kandidaten während der Ausbildung zu betreuen, ihre Fortschritte zu überwachen und ihnen später die Richtung zu weisen. Für Pals Gruppe war Leutnant Murphy Peter verantwortlich, ein ehemaliger Verbindungsmann des Secret Service in Bombay. Er war ein großer, hagerer Engländer von etwa fünfzig Jahren, intelligent, streng, aber mit guter Menschenkenntnis und seinen Rekruten sehr zugetan. Er war es, der sie am Morgen weckte, sich um sie kümmerte, auf sie aufpasste.

Während der Übungen sah man seine kantige Gestalt in den Nebelschwaden, wie er über die auszubildenden Kämpfer wachte. Er notierte sich ihre Leistungen, hielt ihre Stärken und Schwächen fest, und wenn er den Eindruck hatte, dass der eine oder andere nicht mehr lange durchhalten würde, musste er ihn zu seinem größten Kummer aus der Sektion entfernen.

Weil Leutnant Peter kein Französisch konnte und die meisten Rekruten die englische Sprache kaum beherrschten, wurde die Gruppe von einem Dolmetscher begleitet, einem kleinen Schotten, der sich schlicht David nannte und von dem man nur wusste, dass er ein Sprachgenie war.

Was die drei englischen Muttersprachler anging, Key, Laura und Stanislas, so war es ihnen offiziell verboten, Englisch miteinander zu reden, damit ihr Französisch so perfekt wurde, dass sie sich später auf keinen Fall verraten würden. Und so war David ständig im Einsatz: Er musste die Anweisungen übersetzen, die Fragen und die Gespräche, und zwar von früh bis spät, daher klangen seine Übersetzungen am Morgen noch recht verschlafen, untertags waren sie fehlerlos und am Abend ziemlich lakonisch.

Leutnant Peter gab abends Anweisungen für den folgenden Tag, läutete im Morgengrauen das Training ein und scheuchte die Nachzügler aus den Betten. Die Rekruten sollten ihre Körper stählen: Sie mussten laufen, allein, in der Gruppe, in Reih und Glied; über den Boden kriechen, durch den Schlamm, durchs Dornengestrüpp; sich in eiskalte Bäche stürzen; Seile rauf- und runterklettern, bis ihre Hände ganz verbrannt waren. Es gab auch Unterricht im Boxen, im Kampf Mann gegen Mann oder im Kampf mit bloßen Händen gegen Schusswaffen. Die Oberkörper überzogen sich mit Blutergüssen, die Arme und Beine mit tiefen Kratzwunden. Es war eine einzige Qual.

–

Nach dem letzten Training wurde geduscht. Nackt und zitternd, die Körper von Schnitten und Prellungen gezeichnet, drängten sich die Rekruten in viel zu kleinen Badezimmern und stöhnten unter dem lauwarmen Wasserstrahl, eingehüllt in dichten weißen Dampf, vor Erschöpfung. Pal genoss diesen Moment ganz bewusst: Er ließ das Wasser langsam über seinen geschundenen Körper laufen und reinigte ihn vom Schweiß, vom Dreck, vom Blut, vom Schorf. Er seifte sich genüsslich ein, massierte seine schmerzenden Schultern und fühlte sich danach wie ein neuer Mensch, etwas kaputter zwar, aber stärker, ausdauernder, er wurde ein anderer, wie eine sich häutende Schlange.

Anschließend blieb er noch ein wenig unterm Wasser stehen, hielt Kopf und Haare in den Strahl und ließ seine Gedanken schweifen; er dachte an seinen alten Vater und hoffte, dass dieser stolz auf ihn war. Sein Geist war zur Ruhe gekommen, und das berauschende Gefühl, etwas geleistet zu haben, würde bis zum Abendessen anhalten, bis Peter in die lärmende Messe kommen und das Programm des nächsten Tages verkünden würde. Dann hätte die Angst vor den Herausforderungen des Trainings sie alle wieder im Griff. Nur Faron vielleicht nicht.

Jeder nutzte die Dusche als Gelegenheit, seine nackten Kameraden zu beobachten und zu begutachten, wer die Stärksten unter ihnen waren und wem man bei den Nahkampfübungen besser aus dem Weg ging. Faron, der sehr groß war und beeindruckende Muskeln hatte, war sicher der Gefährlichste von allen; er sah zum Fürchten aus, und seine ausgeprägte Hässlichkeit betonte noch das Gewalttätige, das von seinen wie in Stein gehauenen breiten Schultern ausging. Sein Gesicht war eckig und unschön, der Schädel rasiert und voller Schürfwunden, als hätte er die Krätze, und er schlenkerte seine Arme wie ein Affe.

Aber fragte man sich, wer die Stärksten waren, stellte man auch fest, wer die Schwächsten waren, jene, die wahrscheinlich nicht mehr lange durchhalten würden, die am schlechtesten beieinander waren, ausgemergelt oder ernsthaft verletzt. Pal glaubte, dass Grenouille und wahrscheinlich Claude die nächsten sein würden. Claude, der Unglückliche, der sich seines neuen Schicksals noch nicht so recht bewusst war und Pal manchmal fragte: »Was machen wir eigentlich danach?«

»Danach gehen wir nach Frankreich.«

»Und wenn wir in Frankreich sind, was machen wir dann?«

Pal wusste nicht, was er antworten sollte. Zum einen, weil er selbst keine Ahnung hatte, und zum anderen wegen Callands Warnung: Sie würden nicht alle zurückkommen. Wie also sollte er Claude, der so fest auf Gott vertraute, sagen, dass sie vielleicht sterben würden?

Nach der zweiten Trainingswoche wurde Dentiste aussortiert. Am Abend seiner Abreise rauchten Pal und Key auf dem Hügel. Da fragte Pal seinen Kameraden, was denn mit den Ausgemusterten geschehen würde.

»Sie kehren nicht zurück«, sagte Key.

Pal begriff zunächst nicht, und Key setzte hinzu: »Man sperrt sie ein.«

»Wie das?«

»Wer hier scheitert, wird interniert. Damit er nichts ausplaudert.«

»Aber wir wissen doch gar nichts.«

Key zuckte pragmatisch mit den Schultern. Es nutzte nichts, sich zu fragen, was gerecht oder ungerecht war.

»Woher weißt du das?«

»Ich weiß es halt.«

Key befahl ihm, nichts weiterzusagen, damit sie keinen Ärger bekamen, und Pal versprach es. Aber er war entrüstet: Man würde sie einsperren, Dentiste und die anderen, nur weil sie untauglich waren. Aber untauglich wofür? Für den Krieg? Sie wussten doch gar nicht, was Krieg überhaupt war! Und da fragte sich Pal, ob die Engländer wirklich besser als die Deutschen waren.

4

Britisch und pünktlich begann der Regen auf Wanborough Manor niederzugehen. Ein kalter, schwerer, endloser Regen; der ganze Himmel troff. Der Boden sog sich voll Wasser, und die Rekruten, die immer wieder bis auf die Knochen nass wurden, sahen, wie ihre Haut einen fahlen Farbton bekam, während ihre Kleider, die keine Zeit zum Trocknen hatten, zu schimmeln begannen.

Über den körperlichen und militärischen Drill hinaus umfasste die Ausbildung, die man in den Vorbereitungsschulen der SOE bekam, alles, was im Einsatz nützlich sein könnte. Mit theoretischen und praktischen Unterweisungen wurden die Rekruten in verschiedene Kommunikations- und Orientierungstechniken eingeführt – Signalcodes, Morsen, ein Funkgerät bedienen oder Karten lesen. Außerdem lernten sie, sich im offenen Gelände zu bewegen, stundenlang reglos in einem Wald auszuharren, ein Auto und sogar einen Lastwagen zu fahren, nicht immer sehr erfolgreich.

Anfang der dritten Woche bekamen die Anwärter im strömenden Regen Schießunterricht mit .38er Colts und .45er Brownings. Die meisten von ihnen hatten zum ersten Mal eine Waffe in der Hand, sie standen in einer Reihe vor einem Erdhügel und schossen konzentriert, wenngleich mit unterschiedlichem Geschick. Prunier erwies sich als wahre Katastrophe: Er jagte sich mehrfach beinahe eine Kugel in den Fuß und hätte fast den Ausbilder niedergeschossen, während Faron mit großer Präzision zielte und seine Kugeln mitten ins Zentrum der Holzscheiben platzierte. Chou-Fleur dagegen schreckte bei jedem Knall hoch, und Grenouille schloss immer kurz vorm Abdrücken die Augen. Nach ihrem ersten Tag Schießunterricht spuckten alle vom Schmauch geschwärzten Rotz. Leutnant Peter versicherte ihnen, das sei vollkommen normal.

Der November ging zu Ende, doch das Gespenst der Einsamkeit verfolgte Pal noch immer. Er dachte andauernd an seinen Vater. Er hätte ihm so gerne geschrieben, ihm gesagt, dass es ihm gut ging und dass er ihn vermisste. Doch in Wanborough war es verboten, seinem Vater zu schreiben. Er wusste, dass er nicht der Einzige war, der vor Einsamkeit fast verging, dass sie alle darunter litten, dass sie nur ein Häufchen elender Söldner waren!

Sicher, je mehr Zeit verstrich desto abgehärteter wurden ihre Körper: Der Nebel kam ihnen weniger neblig vor, der Schlamm weniger schlammig, die Kälte weniger kalt, aber seelisch litten sie. Also setzten sie, um sich besser zu fühlen, um sich nicht selbst herabzusetzen, die anderen herab. Sie machten sich über den frommen Claude lustig, verpassten ihm Tritte in den Hintern, wenn er kniete und betete, Fußtritte, die weniger dem Körper als der Seele wehtaten. Sie mokierten sich über Stanislas, der in den Pausen in einem weiten Frauenmorgenmantel herumlief, weil er seine Kleider zu trocknen versuchte. Sie machten sich über Prunier lustig, den unfähigen Stammler, der wer weiß wohin zielte und alles traf, bloß nicht die Scheibe. Sie machten sich über Grenouille wegen seiner existenziellen Fragen lustig und weil er sich zum Essen nie zu den anderen gesellte. Sie machten sich über Chou-Fleur und seine großen Ohren lustig, die sich purpurn verfärbten, wenn der Wind sie peitschte. »Du bist unser Elefant!«, neckten sie ihn, und es setzte schmerzhafte Backpfeifen auf die Ohrläppchen. Sie machten sich auch über den dicken Gros lustig.

Es machte sich also jeder ein bisschen über jeden lustig, einfach um sich besser zu fühlen, sogar Pal, der treue Sohn, und der loyale Key, alle außer Laura, die sanft wie eine Mutter war und niemals andere auslachte.

Laura ließ niemanden kalt. In den ersten Tagen in Wanborough Manor hatten alle an ihren Fähigkeiten gezweifelt, schließlich war sie die einzige Frau unter all den Männern, doch jetzt freuten sich die Rekruten im Stillen wie die Schneekönige, wenn sie sich in der Messe zu ihnen an den Tisch setzte.

Pal betrachtete sie oft, sie schien ihm die schönste Frau zu sein, die er je gesehen hatte. Sie war einfach hinreißend, hatte Klasse und ein bezauberndes Lächeln, vor allem aber machten die Klugheit und Sanftheit in ihrem Blick sie zu etwas ganz Besonderem. Sie war in Chelsea aufgewachsen, der Vater war Engländer, die Mutter Französin, daher kannte sie Frankreich gut und sprach Französisch ohne den geringsten Akzent. In London hatte sie drei Jahre angelsächsische Literatur studiert, eher sie vom Krieg eingeholt und an der Universität von der SOE rekrutiert worden war. In den englischen Hochschulen wurden viele Kandidaten rekrutiert, vor allem solche mit doppelter Staatsbürgerschaft, die als Engländer einen Vertrauensvorschuss genossen und dennoch in den Ländern, in die man sie schickte, nicht vollkommen fremd sein würden.

Wenn ein gehänselter Rekrut sich von der Gruppe absonderte, war es oft Laura, die ihn tröstete. Sie setzte sich neben ihren Kameraden, sagte ihm, das sei doch nicht so schlimm, die anderen kochten auch nur mit Wasser, und morgen schon hätten alle die schlechten Schießergebnisse wieder vergessen, die gekränkte Seele, die Fettwülste, das Stottern, über das so gelacht worden war. Dann lächelte sie, und ihr Lächeln heilte alle Wunden.

Sie sagte zu Gros, dem unansehnlichsten Mann des Landes: »Ich finde nicht, dass du dick bist. Du bist kräftig, und ich finde, du hast Charme.« Und schon fühlte sich Gros einen Augenblick lang begehrenswert. Und später, unter der Dusche, wo er seine Speckmassen einseifte, schwor er sich, dass er nach dem Krieg nie wieder zu Prostituierten gehen würde.

Zu Prunier, dem Stotterer, sagte sie: »Ich finde, du drückst dich sehr schön aus, da ist es egal, wie du die Wörter aussprichst, sie sind einfach schön.« Und Prunier fühlte sich einen Augenblick lang wie ein großer Redner. Unter der Dusche hielt er ohne jedes Stocken lange Reden.

Zu Claude, dem gottgläubigen Pfarrer, sagte sie: »Zum Glück glaubst du an Gott. Bete weiter, und bete für uns alle.« Und schon kürzte Claude seine Dusche ab, um ein paar Ave Maria zu sprechen.

Und zu Grenouille, den man hänselte, weil er allein sein wollte, um sich seiner Traurigkeit hinzugeben, sagte sie, sie sei auch oft traurig wegen all dem, was in Europa geschah. Sie saßen einen Augenblick Schulter an Schulter beisammen, und danach fühlten sie sich besser.

–

Eines Morgens, in der dritten Woche, als Pal, Prunier, Gros, Faron, Frank, Claude und Key wie üblich auf dem nassen Hügel saßen und rauchten, bemerkten sie im Nebel die schemenhafte Gestalt eines Fuchses, schmal und räudig, der sie mit einem seltsam heiseren Schrei begrüßte. Claude versuchte eine freundliche Antwort, indem er die Hände zum Schalltrichter formte, aber der Fuchs suchte das Weite.

»Scheißfuchs!«, schrie Frank.

»Mach dir mal nicht ins Hemd«, erwiderte Gros.

»Der hat vielleicht die Tollwut.«

»Wie kannst du Angst vor einem Fuchs haben, wo du nicht mal Angst vor den Deutschen hast?«

Frank machte ein grimmiges Gesicht, um nicht für einen Feigling gehalten zu werden.

»Das ist doch was ganz anderes … Vielleicht hat er die Tollwut.«

»Der nicht«, sagte Gros beschwichtigend, »Georges nicht.«

Alle drehten sich ungläubig zu Gros um.

»Wer?«, fragte Pal.

»Georges.«

»Du hast diesem Fuchs einen Namen gegeben?«

»Ja, ich bin ihm schon oft begegnet.« Gros zog beiläufig an seiner Zigarette, als wäre das ganz normal, glücklich, dass man sich für ihn interessierte.

»Man nennt einen Fuchs nicht Georges«, sagte Key. »Georges, das ist ein Name für Menschen.«

»Nenn ihn Renard«, schlug Claude vor.

»Renard, das ist doch blöd«, schmollte Gros. »Ich will ihn Georges nennen.«

»Ich habe einen Cousin, der Georges heißt!«, warf Slaz empört ein.

Und sie brachen alle in Gelächter aus.

Es stellte sich heraus, dass Georges tatsächlich oft auf der Suche nach Nahrung um das Herrenhaus herumschlich und dass man ihn besonders bei Tagesanbruch und in der Abenddämmerung unter einer großen Weide mit hohlem Stamm sichten konnte. An jenem Tag wurde in Wanborough viel über Gros’ Fuchs gesprochen. Laura wollte unbedingt wissen, wie er es angestellt hatte, einen Fuchs zu zähmen, was den imposanten Mann mit Stolz erfüllte. »Ich habe ihn nicht wirklich gezähmt, ich habe ihm nur einen Namen gegeben«, wehrte er bescheiden ab.

–

Am nächsten Morgen ging die ganze Gruppe nicht wie sonst zum Rauchen auf den Hügel, sondern in die Nähe besagter Weide, in der Hoffnung, Georges zu Gesicht zu bekommen. Gros, der bei der Gelegenheit zum Masai-Mara-Safariführer wurde, kommentierte sachkundig: »Ich weiß nicht, ob er sich blicken lässt … zu viele Leute … das verschreckt ihn sicher …« Er kam sich sehr wichtig vor und fand es herrlich, denn das ist ein extremes Glücksgefühl, wie sonst Minister und Präsidenten es kennen.

An zwei aufeinanderfolgenden Tagen zeigte Georges sich morgens den Rauchern, immer unter der großen Weide. Und nachdem Slaz ihn genau beobachtet und festgestellt hatte, dass der Fuchs, der auf seinen Hinterläufen saß, eifrig kaute, begriff er, was er in diesem hohlen Baumstamm fand.

»Er frisst!«, flüsterte er aufgeregt, denn Gros hatte sie ermahnt, nur ganz leise zu sprechen, um Georges nicht zu erschrecken.

»Was frisst er denn?«, fragte einer.

»Keine Ahnung, ich kann es nicht sehen.«

»Vielleicht Würmer?«, vermutete Claude.

»Füchse fressen keine Würmer!«, stellte Stanislas klar, der sich mit Füchsen auskannte, da er schon an Treibjagden teilgenommen hatte. »Sie fressen alles Mögliche, aber keine Würmer.«

»Das ist vielleicht sein Vorratsschrank«, behauptete Gros, als wüsste er Bescheid. »Deshalb kommt er jeden Tag hierher.«

Alle nickten, und Gros fühlte sich wieder großartig.

Aber Georges, der Fuchs, kam nicht zufällig an den Platz unter der Weide. Seit zehn Tagen brachte Gros, um ihn anzulocken, dort Essensreste hin, die er nach den Mahlzeiten in seinen Taschen verschwinden ließ. Anfangs hatte er es getan, um Meister Reineke beobachten zu können; er hatte sich auf die Lauer gelegt und auf ihn gewartet, nur zu seinem eigenen Vergnügen.

Seit zwei Tagen aber beglückwünschte er sich zu dieser Idee, denn durch seinen Fuchs stand er nun im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. Wenn sie sich im Morgengrauen alle um ihn scharten, um den Fuchs zu sehen, dann schwoll sein Herz vor Dankbarkeit für den prächtigen Streuner – der eigentlich eher ein schmächtiges und krankes Tier war, was Gros aber wohlweislich für sich behielt.

Am letzten Tag der dritten Woche gewährte Leutnant Peter den erschöpften Rekruten einen Nachmittag zum Ausruhen. Die meisten legten sich in ihrer Stube aufs Ohr; Pal und Gros begannen in der Messe, nahe beim Ofen, eine Partie Schach; Claude ging in die Kapelle. Faron, dem der Rummel um Gros und seinen Fuchs auf die Nerven ging, nutzte die freie Zeit, um das Tier in seinem Bau unter der Scheune aufzuspüren.

Zweimal hatte der Hüne beobachtet, wie es hinter einer Planke dicht überm Boden verschwand. Er hatte keine Mühe, sie wegzureißen, und fand den Eingang zu einer kleinen, nicht sehr tiefen Höhle. Darin saß der Fuchs. Der Hüne lächelte zufrieden in sich hinein; wer konnte das schon, Füchse aufspüren. Er schob einen langen Stock in die Höhle, stocherte damit so tief im Bau, bis er das Tier erwischte und es aufjaulte.

Als Georges, verletzt und ohne anderen Ausweg, zu fliehen versuchte, brachte Faron ihn mit ein paar Stiefeltritten und Plankenhieben um. Er jubelte triumphierend, es war so einfach zu töten. Er richtete sich auf und betrachtete ein wenig enttäuscht das Tier, aus der Nähe war es viel kleiner als gedacht. Er war dennoch zufrieden und brachte seine Trophäe in die Messe, wo nur noch Pal und Gros über Stanislas’ Schachbrett gebeugt saßen. Faron betrat triumphierend den Raum, ein Krieger des Schreckens, und warf Gros den geschundenen Fuchskadaver vor die Füße.

»Georges!«, schrie Gros. »Hast du … Hast du etwa Georges getötet?«

Faron empfand eine Art Lust, als er den Schrecken und die Verzweiflung in Gros’ aufgerissenen Augen sah.

Pal ließ seiner Wut freien Lauf. Er schleuderte Faron, der fett zu lachen begonnen hatte, das Schachspiel ins Gesicht, stürzte sich auf ihn, warf ihn zu Boden und brüllte: »Was bist du nur für ein Scheißkerl!«

Faron, dessen Gesicht plötzlich vor Zorn glühte, sprang mit einem Satz wieder auf, schnappte sich Pal mit schnellem Handgriff, einem von denen, die sie hier gelernt hatten, verdrehte ihm den Arm und knallte seinen Kopf an die Wand. Dann packte er Pal mit einer Hand am Kragen, hob ihn hoch und traktierte ihn mit der freien Faust. Pal bekam keine Luft mehr. Er versuchte sich zu wehren, doch vergebens. Gegen diese ungeheure Kraft vermochte er nichts auszurichten, er konnte nur versuchen, seinen Körper und sein Gesicht so gut wie möglich mit den Armen zu schützen.

Die Szene dauerte nur wenige Sekunden, gerade so lange, wie Leutnant Peter, alarmiert von den Kampfgeräuschen, brauchte, um herbeizueilen und dazwischenzugehen, gefolgt von David und dem Rest der Truppe aus den Stuben. Pal brannte das eigene Blut in der Kehle, und sein Herz schlug so heftig, dass er dachte, es würde zerspringen.

»Was ist denn hier los?«, schrie der Leutnant und packte Faron an der Schulter.

Er befahl dem Hünen, ihm sofort aus den Augen zu gehen, dann sorgte er dafür, dass die Rekruten sich zerstreuten, und drohte ihnen, mit dem Training weiterzumachen, sollte nicht unverzüglich Ruhe einkehren. Pal blieb alleine mit Peter zurück und dachte einen Augenblick, er werde ihn vielleicht auch schlagen oder ihn ins Gefängnis werfen, weil er sich so leicht hatte verdreschen lassen. Er zitterte, er wollte jetzt zurück nach Paris, zurück zu seinem Vater, die Rue du Bac nie mehr verlassen, ganz gleich, was draußen geschah, die Deutschen wären egal, und der Krieg wäre egal, solange sein Vater nur bei ihm wäre. Er war nur noch ein vaterloser Sohn, eine Waise fern der Heimat.

Aber Leutnant Peter hob nicht die Hand gegen ihn. »Du blutest«, sagte er nur.

Pal wischte sich mit dem Handrücken über die Lippen und prüfte mit der Zunge, ob noch all seine Zähne da waren. Er fühlte sich traurig, gedemütigt und hatte seine Hose ein wenig mit Urin befleckt.

»Er hat den Fuchs getötet«, sagte Pal in seinem schlechten Englisch und deutete auf das blutige Häufchen Fell.

»Ich weiß.«

»Ich habe ihm gesagt, dass er ein Scheißkerl ist.«

Der Leutnant lachte.

»Werde ich dafür bestraft?«

»Nein.«

»Leutnant, man darf nicht nur so zum Spaß Tiere töten. Das ist wie Kinder töten.«

»Du hast recht. Bist du verwundet?«

»Nein.«

Der Leutnant legte ihm eine Hand auf die Schulter, und Pal spürte, wie er die Fassung verlor.

»Mein Vater fehlt mir so!«, sagte er mit erstickter Stimme, während ihm Tränen in die Augen schossen.

Peter nickte mitfühlend.

»Bin ich jetzt ein Schwächling?«, fragte der Sohn.

»Nein.« Der Offizier ließ die Hand noch ein wenig auf seiner Schulter liegen, dann reichte er ihm sein Taschentuch. »Halt dein Gesicht unter kaltes Wasser, du bist ganz verschwitzt.«

Pal schwitzte nicht, er weinte. Beim Abendessen bekam er nichts hinunter. Key, Aimé und Frank versuchten ihn aufzumuntern, vergeblich. Claude wollte ihm ein paar Bibelgleichnisse erzählen, um ihn auf andere Gedanken zu bringen, Prunier stammelte unverständliche Witze, und Stanislas schlug ihm eine Partie Schach vor. Doch keiner von ihnen konnte Pal trösten.

Also sonderte er sich von den anderen ab. Er verkroch sich hinter der Kapelle, an einem Ort, den nur er kannte, ein Versteck zwischen zwei Mauern, wo er vor dem Regen geschützt war. Aber kaum saß er dort, erschien Laura. Sie sagte nichts. Sie setzte sich nur neben ihn und sah ihn aus ihren schönen grünen Augen an, die still zu lächeln schienen.

Pal fragte sich, ob sie von den Prügeln wusste, die Faron ihm verpasst hatte. »Der hat mich gründlich verdroschen, was?«, murmelte er verschämt.

»Das ist doch ganz unwichtig.« Dann saßen sie schweigend da. Und es war ein schöner Moment. Pal schloss die Augen und atmete verstohlen tief ein, denn Laura roch so gut: Ihre Haare dufteten nach Aprikosen, ihr Hals nach einem zarten Parfüm. Sie trug Parfum; sie waren in einer Kriegsschule, und sie trug Parfum! Im Schutz der Dunkelheit näherte er sein Gesicht, ohne dass sie es sehen konnte, und atmete noch einmal ein. Er hatte schon lange keinen so angenehmen Duft mehr gerochen.

Als Laura ihm aufmunternd den Arm tätschelte, zuckte Pal unwillkürlich zurück. Er krempelte die Ärmel hoch und entdeckte im Licht eines Feuerzeugs, dass sich auf seinen Unterarmen zwei dicke violette Blutergüsse gebildet hatten, eine Folge von Farons Schlägen.

Sie legte sanft ihre kühlen Hände darauf. »Tut das weh?«

»Nicht der Rede wert.« Es war schrecklich schmerzhaft.

»Komm nachher auf mein Zimmer. Dann werde ich dich verarzten.«

Kaum hatte sie das gesagt, war sie auch schon verschwunden und ließ nur einen Hauch ihres zarten Dufts in dem weitläufigen Park von Wanborough Manor zurück.

–

Da Pal nicht wusste, wann genau nachher sein sollte, nutzte er den Umstand, dass alle noch beim Essen waren, um sich in der Stube umzuziehen. Er betrachtete sein Gesicht in einer Spiegelscherbe, zog sich ein makellos sauberes Hemd an, durchsuchte die Taschen seiner Kameraden nach einem Rasierwasser, wenn auch erfolglos. Dann schlich er zu Lauras Zimmer, wobei er aufpasste, dass keiner ihn sah. Normalerweise durfte niemand von ihnen Lauras Zimmer betreten, und dieses Privileg ließ ihn für einen Moment die Demütigung durch Faron vergessen.

Er klopfte an die Tür, zweimal. Er fragte sich, ob zweimal klopfen nicht zu aufdringlich war. Oder vielleicht zu unpersönlich. Er hätte dreimal klopfen sollen, und das leiser. Ja, dreimal leise klopfen, wie drei verstohlene und leichtfüßige Chassés. Bam bim bum, und nicht das schreckliche Bamm Bamm, mit dem er gegen ihre Tür gehämmert hatte. Ach, das bereute er jetzt! Sie öffnete, und er betrat das Allerheiligste.

Lauras Zimmer sah genauso aus wie alle anderen, es standen die gleichen vier Betten darin und der gleiche große Schrank. Aber hier war nur ein Bett benutzt, und im Unterschied zu den anderen Schlafräumen war dieses Zimmer sauber und ordentlich.

»Setz dich hier hin«, sagte sie und deutete auf eines der Betten.

Er gehorchte.

»Kremple die Ärmel hoch.«

Er gehorchte wieder.

Sie holte ein durchsichtiges Gefäß mit einer hellen Salbe vom Regal, setzte sich neben ihn und strich sie mit den Fingerspitzen auf seine Unterarme. Wenn sie den Kopf bewegte, streichelten ihre offenen Haare Pals Wangen, ohne dass sie sich dessen bewusst war.

»Das sollte deine Schmerzen lindern«, murmelte sie.

Pal hörte schon nicht mehr hin, er betrachtete ihre Hände: Sie hatte so hübsche Hände, gepflegt, obwohl sie täglich im Dreck wühlen mussten. Und er bekam Lust, sie zu lieben, genau in dem Moment, in dem sie seinen Arm berührte. Auch wollte er Claude am liebsten zubrüllen, er solle schnell herkommen, sie seien nicht verloren, solange Laura in diesem düsteren Kampfausbildungslager war. Aber dann erinnerte er sich, dass Claude Pfarrer werden wollte, und nicht nur deshalb sagte er nichts.

5

Schließlich kam ihre vierte und letzte Woche in Wanborough Manor. Langsam zeigten sich die ersten Vorboten des Winters, und Stanislas, der sein Land gut kannte, sagte Frost voraus. Die Rekruten verbrachten einige ihrer letzten Nächte mit Geländemärschen, bei denen sie sowohl ihre körperlichen Fähigkeiten als auch die Theoriekenntnisse, die man ihnen eingebläut hatte, testeten.

Obwohl ihr Aufenthalt in Surrey sich dem Ende näherte, wussten sie immer noch nichts über die Spezialeinsatztruppe und ihre Aktionsmethoden. Nur ihre Körper waren muskulöser, widerstandsfähiger geworden, sie hatten Nahkampftechniken erlernt, Boxen, ein wenig Schießen und Morsen, bestimmte einfache Taktiken, und vor allen Dingen entwickelten sie allmählich Selbstvertrauen. Wenn man bedachte, dass die meisten bei ihrer Ankunft von geheimer Kriegsführung nicht die geringste Ahnung gehabt hatten, waren ihre Fortschritte gewaltig. Sie fühlten sich gewappnet.

In diesen letzten Tagen, in denen sie an ihre Grenzen gehen mussten, brachen einige erschöpft zusammen: Grand Didier schied aus, weil ihn die Beine nicht mehr trugen, und Pal fiel in der Dusche auf, dass Grenouille allmählich der Saft ausging. Eines Nachmittags wurde die Truppe von einem Ausbilder durch den Wald gehetzt. Das Tempo war mörderisch, und sie mussten mehrfach einen Fluss durchwaten. Der Abstand zwischen den Läufern vergrößerte sich zusehends, und als Pal, der ein wenig zurückgefallen war, zum dritten Mal in das eiskalte Wasser stieg, zerriss der Schrei eines kleinen Jungen die Stille. Als er sich umdrehte, sah er Grenouille wimmernd auf der Uferböschung liegen, am Ende seiner Kräfte.

Der Rest der Truppe war schon hinter den Bäumen verschwunden. Pal konnte Slaz und Faron gerade noch sehen. Er rief ihnen hinterher, aber Faron, der beim Laufen zwei schwere Steine in den Händen hielt, um sich noch mehr abzuhärten, brüllte nur: »Für Waschlappen halten wir nicht an, die können sich die Boches holen!« Und damit war er auf dem Schlammpfad verschwunden. Also machte Pal, der bereits bis zu den Hüften im Wasser stand, wieder kehrt. Der Fluss kam ihm in dieser Richtung nur noch kälter vor, die Strömung noch stärker.

»Lauf weiter!«, rief Grenouille, als er den Kameraden auf sich zukommen sah. »Nimm auf mich keine Rücksicht!«

Pal ignorierte ihn und erreichte das Ufer. »Grenouille, wir müssen aufschließen.«

»Ich heiße André.«

»André, wir müssen weiter.«

»Ich kann nicht mehr.«

»André, wir müssen weiter. Sie schmeißen dich raus, wenn du aufgibst.«

»Dann geb ich eben auf!«, sagte er stöhnend. »Ich will zurück nach Hause. Ich will meine Familie wiedersehen. Ich habe Schmerzen! Solche Schmerzen!«

»Wo tut es dir denn weh?«

»Überall.« Er hatte Weltschmerz. »Ich würde mich am liebsten einfach in die Luft jagen«, keuchte Grenouille.

»Sag so was nicht.«

»Ich würde mich am liebsten in die Luft jagen!«

Ratlos legte Pal einen drahtigen Arm um ihn und sagte ein paar tröstende Worte.

»Ich gebe auf«, wiederholte Grenouille. »Ich gebe auf und geh nach Frankreich zurück.«

»Du kannst aufgeben, aber sie lassen dich nicht zurückgehen.«

Pal, der dies für einen Fall höherer Gewalt hielt, brach das Versprechen, das er Key gegeben hatte, und verriet ihm das unerträgliche Geheimnis: »Du kommst ins Gefängnis. Wenn du aufgibst, stecken sie dich ins Gefängnis.«

Grenouille begann zu weinen. Pal spürte, wie ihm seine Tränen über die Arme liefen, Tränen der Angst, der Wut und der Scham. Er zog Grenouille mit sich weiter, und sie schlossen zu den anderen auf.

–

Der vorbereitende Lehrgang ging mit dem November zu Ende nach einer letzten, besonders aufreibenden Übung in eiskalter Nacht. Max, der sich schon seit zwei Tagen schwach fühlte, wurde mitten aus dem Training herausgeholt. Als sie von dieser abschließenden Prüfung zurückgekehrt waren und alle zur Stärkung in der Messe saßen, verkündete Leutnant Peter ihnen, dass ihr Aufenthalt in Surrey beendet sei. Sie beglückwünschten einander, dann gingen sie ein letztes Mal zum Rauchen auf den Hügel.

In jener Nacht beschloss Pal, nicht in seine Stube zurückzukehren, wo seine Kameraden bereits schlummerten. Er ging über den Flur und klopfte an Lauras Tür. Sie öffnete ihm, legte lächelnd einen Finger an die Lippen und ließ ihn herein. Auf einem der Betten sitzend, betrachteten sie einander eine Weile, stolz auf das, was sie geleistet hatten, aber körperlich und seelisch erschöpft. Dann legten sie sich hin, Paul umarmte sie, und sie umfasste die Hände, die sie hielten, mit den ihren.