16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Das Epoche machende Science-Fiction-Meisterwerk von Ursula K. Le Guin jetzt in neuer Übersetzung. Gethen ist ein Winterplanet und permanent mit Eis bedeckt. Auch die politische Lage ist alles andere als einfach: Zwischen dem Königreich Karhide und seinem Nachbarland Orgoreyn existieren starke politische Spannungen. Die Aufgabe von Genly Ai, der als terranischer Abgesandter die Bevölkerung davon überzeugen möchte, dem Weltenverbund des Ekumen beizutreten, ist also alles andere als einfach. Zumal ihm die Regeln und Konventionen vor Ort nicht vertraut sind und ihn die fehlende Zweigeschlechtlichkeit der Bewohner irritiert. Sein wichtigster Ansprechpartner ist Estraven, der Premierminister des Königs von Karhide, aber er hat keine Ahnung, ob er ihm vertrauen kann. Als Estraven des Verrats beschuldigt wird, läuft Genly Ai Gefahr, seinen wichtigsten Verbündeten zu verlieren. Er muss sich entscheiden, wo seine Loyalität liegt. "Le Guin hat, in höherem Maße als Tolkien, dazu beigetragen, die Fantastik als Literatur zu etablieren." Harold Bloom »Ein Juwel« Frank Herbert Für LeserInnen von Cixin Liu, Frank Herbert, Octavia Butler, Margaret Atwood und Isaac Asimov

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 431

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

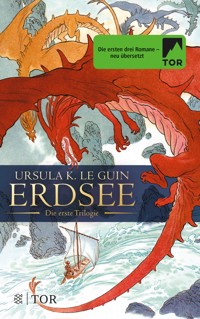

Ursula K. Le Guin

Die linke Hand der Dunkelheit

Roman

Über dieses Buch

Gethen ist ein Winterplanet und permanent mit Eis bedeckt. Auch die politische Lage ist alles andere als einfach: Zwischen dem Königreich Karhide und seinem Nachbarland Orgoreyn existieren starke politische Spannungen.

Die Aufgabe von Genly Ai, der als terranischer Abgesandter die Bevölkerung davon überzeugen möchte, dem Weltenverbund des Ekumen beizutreten, ist also alles andere als einfach. Zumal ihm die Regeln und Konventionen vor Ort nicht vertraut sind und ihn die fehlende Zweigeschlechtlichkeit der Bewohner irritiert.

Sein wichtigster Ansprechpartner ist Estraven, der Premierminister des Königs von Karhide, aber er hat keine Ahnung, ob er ihm vertrauen kann. Als Estraven des Verrats beschuldigt wird, läuft Genly Ai Gefahr, seinen wichtigsten Verbündeten zu verlieren. Er muss sich entscheiden, wo seine Loyalität liegt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Ursula K. Le Guin (1929–2018) gilt als die Grande Dame der angloamerikanischen Science Fiction. Sie wurde mit zahlreichen Literatur- und Genrepreisen ausgezeichnet, zuletzt mit dem National Book Award für ihr Lebenswerk. Ihre Bücher beeinflussten viele namhafte Autoren, darunter Salman Rushdie und David Mitchell ebenso wie Neil Gaiman und Ian M. Banks.

Inhalt

[Widmung]

Vorwort

1 Ein Festzug in Erhenrang

2 Der Ort im Herzen des Schneesturms

3 Der verrückte König

4 Der neunzehnte Tag

5 Die Kunst des Intuierens

6 Ein Weg nach Orgoreyn

7 Zum Thema Geschlecht

8 Ein anderer Weg nach Orgoreyn

9 Estraven, der Verräter

10 Gespräche in Mischnory

11 Selbstgespräche in Mischnory

12 Über Zeit und Dunkelheit

13 Die Farm

14 Die Flucht

15 Zum Eis

16 Zwischen Drumner und Dremegole

17 Ein orgotischer Schöpfungsmythos

18 Auf dem Eis

19 Heimkehr

20 Vergebliche Mühe

Gethenische Zeitrechnung

Das Jahr

Der Monat

Der Tag

Die Stunden

Für Charles,

sine qua non

Vorwort

Science Fiction wird häufig als extrapolativ bezeichnet, ja definiert. Demnach greifen Science-Fiction-Autoren Trends oder Phänomene aus dem Hier und Jetzt auf, reinigen diese, spitzen sie dramatisch zu und setzen sie in Zukunft fort. »Wenn dies so weitergeht, wird das und das geschehen.« Sie stellen eine Prognose. Vorgehen und Ergebnisse sind ganz ähnlich wie bei einem Wissenschaftler, der große Mengen eines gereinigten, konzentrierten Lebensmittelzusatzes an Mäuse verfüttert, um daraus abzuleiten, was mit Menschen passiert, die den Zusatz über lange Zeit in geringen Mengen zu sich nehmen. Das Resultat scheint fast unausweichlich Krebs zu sein. Genauso ist es bei der Extrapolation. Streng extrapolative Science Fiction landet gemeinhin ungefähr da, wo auch der Club of Rome landet: irgendwo zwischen der allmählichen Auslöschung menschlicher Freiheit und der totalen Auslöschung irdischen Lebens.

Das mag erklären, warum viele Menschen, die keine Science Fiction lesen, sie »eskapistisch« nennen, bei näherem Nachfragen aber eingestehen, dass sie sie nicht lesen, weil sie »so deprimierend« ist.

Fast alles, was bis zum logischen Extrem getrieben wird, führt zu Depressionen oder Krebs.

Glücklicherweise jedoch ist Extrapolation zwar ein Element von Science Fiction, aber keineswegs das Bestimmende. Sie ist viel zu rationalistisch und simplifizierend, um die Phantasie – der Lesenden oder Schreibenden – zu befriedigen. Variablen sind die Würze des Lebens.

Dieses Buch ist nicht extrapolativ. Wer mag, kann es – und viele andere Werke der Science Fiction – als Gedankenexperiment lesen. Nehmen wir an (sagt Mary Shelley), ein junger Arzt erschaffe in seinem Labor einen Menschen; nehmen wir an (sagt Philip K. Dick), die Alliierten hätten den Zweiten Weltkrieg verloren; nehmen wir an, dies oder das sei so oder so, und schauen, was passiert … Eine so entworfene Geschichte muss weder auf die für moderne Romane angemessene moralische Komplexität verzichten noch in eine Sackgasse führen; Denken und Intuition können sich innerhalb der allein durch die Versuchsanordnung gesetzten Grenzen uneingeschränkt bewegen, und diese Grenzen können sehr, sehr weit gesteckt sein.

Der Sinn eines Gedankenexperiments, wie der Begriff von Schrödinger und anderen Physikern verwendet wurde, liegt nicht darin, die Zukunft vorherzusagen – Schrödingers berühmtestes Gedankenexperiment zeigt gerade, dass sich die »Zukunft« auf der Quantenebene nicht vorhersagen lässt –, sondern darin, die Wirklichkeit, die Welt der Gegenwart, zu beschreiben.

Science Fiction ist nicht prognostisch, sondern deskriptiv.

Prognosen werden von Propheten erstellt (kostenlos), von Hellsehern (üblicherweise gegen Gebühren, weshalb sie zu ihrer Zeit mehr verehrt werden als Propheten) und von (besoldeten) Futurologen. Prognosen sind die Sache von Propheten, Hellsehern und Futurologen. Nicht die Sache von Schriftstellern. Ein Schriftsteller stellt keine Prognosen, er lügt.

Der Wetterdienst sagt voraus, wie der nächste Dienstag wird, und die Rand Corporation sagt voraus, wie das 21. Jahrhundert wird. Ich möchte niemandem empfehlen, derartige Informationen von Schriftstellern einzuholen. Es ist nicht ihre Sache. Sie wollen nur eines: erzählen, wie sie sind und wie du bist – was los ist –, wie das Wetter jetzt ist, heute, in diesem Augenblick: der Regen, das Sonnenlicht, schau! Mach die Augen auf; hör zu, hör hin. Das ist es, was die Schriftsteller sagen. Aber was du sehen und hören wirst, sagen sie nicht. Sie können dir bloß erzählen, was sie gesehen und gehört haben, in ihrer Zeit auf dieser Welt, die sie zu einem Drittel mit Schlafen und Träumen und zu einem zweiten Drittel mit dem Verfertigen von Lügen zubringen.

»Die Wahrheit gegen die Welt!« – Ja, gewiss. Schriftsteller streben, zumindest in ihren mutigeren Momenten, nach der Wahrheit: sie zu erkennen, zu äußern, ihr zu dienen. Aber sie tun es auf merkwürdig verschlungenen Wegen mit Hilfe von erfundenen Figuren, von Orten und Ereignissen, die es niemals gegeben hat und niemals geben wird, und erzählen lang und breit und mit viel Gefühl von ihnen, um am Ende, wenn sie diese ganzen Lügen zu Papier gebracht haben, zu verkünden: Da! Das ist die Wahrheit!

Sie können alle möglichen Fakten verwenden, um ihr Lügengewebe zu stützen. Sie können das Marshalsea-Gefängnis beschreiben, das es wirklich gegeben hat, oder die Schlacht bei Borodino, die wirklich geschlagen wurde, oder den Vorgang des Klonens, der tatsächlich in Laboren stattfindet, oder den Verfall einer Persönlichkeit, wie er in existierenden Fachbüchern der Psychologie beschrieben wird, etcetera. Das Gewicht überprüfbarer Orte, Ereignisse, Phänomene, Verhaltensweisen lässt die Leserinnen und Leser vergessen, dass sie eine reine Erfindung lesen, eine Geschichte, die sich nie anderswo abgespielt hat als in einer nicht zu verortenden Region im Gehirn des Autors. Wir sind, wenn wir einen Roman lesen, de facto verrückt – im Wahn. Wir glauben an die Existenz von Menschen, die nicht da sind, wir hören ihre Stimmen, wir erleben mit ihnen die Schlacht bei Borodino, wir werden vielleicht sogar zu Napoleon. Die Vernunft stellt sich (in der Regel) wieder ein, wenn das Buch zugeklappt wird.

Ist es verwunderlich, dass noch keine wahrhaft seriöse Gesellschaft ihren Künstlern traute?

Doch aus Sorge und Verunsicherung und weil sie Rat sucht, bringt unsere Gesellschaft ihren Künstlern zuweilen ein völlig unangebrachtes Vertrauen entgegen und missbraucht sie als Propheten und Futurologen.

Ich sage nicht, dass Künstler nicht inspiriert oder keine Seher sein können: dass sie nicht von Awen geküsst sein können und der Gott nicht durch sie sprechen kann. Wer würde Künstler werden, wenn er nicht glaubte, dass es das gibt? Wenn er nicht wüsste, dass es das gibt, weil er den Gott in sich gespürt hat, der seine Zunge, sein Hände führt. Vielleicht nur ein einziges Mal im Leben. Aber einmal genügt.

Auch will ich nicht behaupten, dass nur Künstler diese Bürde tragen oder dieses Vorrecht genießen. Auch Wissenschaftler rüsten sich, üben sich Tag und Nacht, im Schlaf wie im Wachsein, in der Bereitschaft zur Inspiration. Wie schon Pythagoras wusste, kann der Gott durch geometrische Formen wie durch Traumgestalten sprechen; durch die Harmonie reinen Denkens wie die Harmonie von Klängen; durch Zahlen wie durch Worte.

Die Worte aber sind es, die Probleme und Verwirrung schaffen. Wir sind heute gehalten, Worte nur in einer Hinsicht für nützlich zu erachten: als Zeichen. Unsere Philosophen – zumindest einige – streben Einigkeit darüber an, dass ein Wort (ein Satz, eine Äußerung) nur insofern von Wert ist, als es eine einzige Bedeutung hat, auf ein Faktum verweist, das dem rationalen Verstand begreiflich, logisch tadellos und – idealerweise – quantifizierbar ist.

Apollon, Gott des Lichts, der Vernunft, des Maßes, der Harmonie, der Zahlen –, Apollon blendet alle, die ihm in ihrer Anbetung zu nahekommen. Schau nicht direkt in die Sonne. Geh gelegentlich in eine dunkle Bar und trink mit Dionysos ein Bier.

Ich rede von den Göttern, dabei bin ich Atheistin. Aber ich bin auch Künstlerin und von daher eine Lügnerin. Misstrau allem, was ich sage. Ich sage die Wahrheit.

Die einzige Wahrheit, die ich zu begreifen oder zu sagen verstehe, ist logisch definiert eine Lüge. Psychologisch definiert ein Symbol. Ästhetisch definiert eine Metapher.

Oh, es ist schön, als Teilnehmerin zu futurologischen Kongressen eingeladen zu werden, wo die Systemwissenschaft ihre beeindruckenden apokalyptischen Diagramme vorlegt; von Zeitungen gebeten zu werden, ihnen zu sagen, wie die USA nach der Jahrtausendwende aussehen werden und dergleichen, aber es ist ein entsetzlicher Irrtum. Ich schreibe Science Fiction, und Science Fiction handelt nicht von der Zukunft. Ich weiß nicht mehr über die Zukunft als du, und sehr wahrscheinlich weniger.

Dieses Buch handelt nicht von der Zukunft. Ja, am Anfang steht, dass es im »ekumenischen Jahr 1490–97« spielt, aber das wirst du doch nicht glauben, oder?

Ja, die Menschen darin sind androgyn, doch damit will ich weder vorhersagen, dass wir in einem Jahrtausend oder so alle androgyn sein werden, noch verkünden, dass wir meiner Ansicht nach gefälligst alle androgyn sein sollten. Ich stelle lediglich auf die eigentümlich gewundene und gedankenexperimentelle Weise der Science Fiction fest, dass wir es zu bestimmten Tageszeiten bei bestimmtem Wetter besehen längst sind. Ich sage weder voraus, noch schreibe ich vor. Ich beschreibe. Ich beschreibe in Schriftstellermanier bestimmte Aspekte der psychologischen Realität, indem ich weitschweifige Lügen erfinde.

Beim Lesen eines Romans, jedes Romans, müssen wir uns bewusst sein, dass es sich um Unsinn handelt, und während der Lektüre dann jedes Wort glauben. Hinterher, wenn wir ihn ausgelesen haben – und falls er gut ist –, spüren wir möglicherweise, dass wir ein wenig anders sind als vor der Lektüre, dass wir ein bisschen verändert worden sind, wie durch die Begegnung mit einem neuen Gesicht oder als hätten wir eine Straße überquert, über die wir vorher noch nie gegangen sind. Wobei es sehr schwer zu sagen ist, was genau wir gelernt und wie wir uns verändert haben.

Künstler gehen mit dem um, was mit Worten nicht gesagt werden kann.

Künstler, deren Medium das Erzählen ist, tun das mit Worten. Schriftsteller sagen mit Worten, was mit Worten nicht gesagt werden kann.

Worte können auf so paradoxe Weise verwendet werden, weil sie neben der semiotischen auch eine symbolische oder metaphorische Bedeutung haben. (Sie haben außerdem einen Klang – eine Tatsache, für die sich linguistische Positivisten nicht interessieren. Ein Satz oder Absatz ist wie ein Akkord oder eine Harmoniefolge in der Musik: Sein Sinn kann, selbst stumm gelesen, vom aufmerksamen Ohr klarer erfasst werden als vom aufmerksamen Verstand.)

Jede Dichtung ist Metapher. Science Fiction ist Metapher. Was sie von älteren Formen des Romans unterscheidet, scheint neben ihrer relativistischen oder historischen Sichtweise die Verwendung von neuen Metaphern zu sein, die wichtigen Dominanten unseres aktuellen Lebens entlehnt sind: Wissenschaft und Technologie. Zu diesen Metaphern gehören die Raumfahrt oder alternative Gesellschaftsformen, eine alternative Biologie; auch die Zukunft gehört dazu. Die Zukunft, im Roman, ist eine Metapher.

Eine Metapher wofür?

Hätte ich das unmetaphorisch zu sagen vermocht, hätte ich diese vielen Worte, diesen Roman, nicht geschrieben; und Genly Ai hätte sich nie an meinen Schreibtisch gesetzt, hätte nie meine Tinte und das Farbband meiner Schreibmaschine verbraucht, um mir, und dir, mit vollem Ernst kundzutun, dass die Wahrheit eine Frage der Phantasie ist.

1Ein Festzug in Erhenrang

Aus den Archiven von Hain. Transkript des Ansible-Dokuments 01–01101–934–2-Gethen: An den Stationären auf Ollul: Bericht von Genly Ai, dem ersten Mobilen auf Gethen/Winter, Hainisch-Zyklus 93, Ekumen-Jahr 1490–97.

Ich werde meinen Bericht so abfassen, als erzählte ich eine Geschichte, denn man hat mich als Kind auf meiner Heimatwelt gelehrt, dass die Wahrheit eine Frage der Phantasie ist. Ob eine Tatsache steht oder fällt, hängt davon ab, wie von ihr erzählt wird – ähnlich wie jenes einzigartige organische Juwel unserer Meere umso mehr glänzt, wenn es von der einen Frau getragen wird, während es bei der anderen jeden Glanz verliert und zu Staub zerfällt. Fakten sind nicht beständiger, klarer, runder und echter als Perlen. Aber beide sind empfindlich.

Es ist nicht nur meine Geschichte, und sie wird nicht allein von mir erzählt. Ich bin mir nicht einmal sicher, wessen Geschichte es ist; das kannst du besser beurteilen. Aber es gehört alles zusammen, und wenn die Fakten sich bisweilen durch eine andere Stimme zu verändern scheinen, nun, dann kannst du das Faktum wählen, das dir mehr zusagt; trotzdem ist keines von ihnen falsch, und alle gehören zur Geschichte.

Sie beginnt am 44. Diurn des Jahres 1491, der auf dem Planeten Winter im Staat Karhide Odharhahad Tuwa hieß beziehungsweise 22. Tag im dritten Frühlingsmonat des Jahres Eins. Hier hat man immer das Jahr Eins. Am Neujahrstag ändert sich nur die Datierung des jeweils vergangenen und künftigen Jahres, da man vom immerwährenden Jetzt aus rückwärts und vorwärts zählt. In Erhenrang, der Hauptstadt von Karhide, war also Frühling, es war das Jahr Eins, und ich schwebte, ohne es zu wissen, in Lebensgefahr.

Ich lief bei einem Festzug mit. Mein Platz war gleich hinter den Gossiwors und gleich vor dem König. Es regnete.

Regenwolken über dunklen Türmen, Regen, der in tiefe Straßenschluchten fällt, eine dunkle, sturmgepeitschte, steinerne Stadt, durch die sich langsam eine goldene Ader windet. Zuerst kommen die Kaufleute, die Mächtigen und die Handwerker der Stadt Erhenrang, nach Rang und Würden aufgeteilt, prächtig gekleidet, und bewegen sich so geruhsam durch den Regen wie Fische durchs Meer. Ihre Mienen sind wach und ruhig. Sie marschieren nicht im Gleichschritt. In dieser Parade gibt es keine Soldaten, nicht einmal nachgeahmte.

Als Nächstes kommen die Fürsten, Bürgermeister und Abgeordneten, ein oder fünf, fünfundvierzig oder vierhundert Vertreter jeder Domäne und Ko-Domäne von Karhide, ein langer, prunkvoller Zug, der zu Musik von Hörnern aus Blech, hohlen Blöcken aus Bein oder Holz und den klaren, trällernden Tönen elektrischer Flöten dahinschreitet. Die vielen Banner der großen Domänen verheddern sich mit den gelben Wimpeln am Weg zu einem regennassen Gewirr aus Farben, und die Musik der verschiedenen Gruppen trifft aufeinander und verwebt sich zu vielen, durch die Straßenschluchten hallenden Rhythmen.

Dann ein Trupp von Jongleuren mit blanken Goldkugeln, die sie hochwerfen und auffangen und wieder werfen, so dass ein flirrendes Gestöber entsteht, regelrechte Fontänen aus Gold. Auf einmal, so als hätten sie buchstäblich das Licht gefangen, funkeln die Kugeln hell wie Glas: Die Sonne bricht durch.

Dann vierzig Männer in Gelb, die Gossiwor spielen. Das Gossiwor, nur in Gegenwart des Königs gespielt, erzeugt ein groteskes, tieftrauriges Dröhnen. Vierzig davon, synchron gespielt, erschüttern den Verstand, erschüttern die Türme von Erhenrang, schütteln letzte Regentropfen aus den windgezausten Wolken. Wenn dies die königliche Musik ist, dann ist es kein Wunder, dass alle Könige von Karhide verrückt sind.

Dann das königliche Gefolge, Wachen, Amts- und Würdenträger der Stadt und des Hofes, Deputierte, Senatoren, Kanzler, Gesandte, Adelsleute, die weder in Reih und Glied noch nach Rang geordnet, doch mit großer Würde einherschreiten; und mitten unter ihnen König Argaven XV., Rock, Hemd und Kniehose in Weiß, die Beinlinge aus safrangelbem Leder und auf dem Kopf ein spitzer gelber Hut. Sein einziger Schmuck und das einzige Zeichen seiner Macht ist ein goldener Fingerring. Hinter dieser Gruppe tragen acht kräftige Burschen die königliche, mit gelben Saphiren gespickte Sänfte, in der seit Jahrhunderten kein König gesessen hat, ein zeremonielles Relikt von Sehr-Lang-Her. Neben der Sänfte schreiten acht bewaffnete Wachen mit »Angriffsbüchsen«, ebenfalls Relikte einer barbarischeren Vergangenheit, aber nicht leer, sondern mit weichem Eisenschrot geladen. Hinter dem König kommt der Tod. Hinter dem Tod kommen die Schüler der Handwerksschulen und der Lehranstalten, der Zünfte und der königlichen Herdstätten, lange Reihen von Kindern und jungen Leuten in Weiß und Rot, Gold und Grün, und am Ende des Umzugs einige langsame, dunkle, leise surrende Automobile.

Das königliche Gefolge, darunter auch ich, versammelt sich auf einer Empore aus frisch geschlagenen Holzbalken vor dem unvollendeten Bogen des Flusstores. Der Anlass für den Festzug ist die Vollendung dieses Bogens als Abschluss des neuen Straßen- und Flusshafenbaus von Erhenrang, eines riesigen, fünfjährigen Hoch-, Tief- und Straßenbauprojekts, das als besondere Leistung der Regentschaft von Argaven XV. in die Annalen von Karhide eingehen wird. Wir stehen in unserem feuchten, opulenten Staat alle ziemlich dichtgedrängt auf der Empore. Der Regen hat aufgehört, wir werden von der Sonne beschienen, der wunderbaren, strahlenden, trügerischen Sonne von Winter. Ich bemerke zu dem Menschen links von mir: »Es ist heiß. Regelrecht heiß.«

Der Mensch zu meiner Linken – ein breiter, dunkler Karhider mit glattem, schwerem Haar, der einen schweren Überrock aus grünem, goldbesetztem Leder, ein dickes weißes Hemd, eine dicke Kniehose und eine schwere Halskette aus handbreiten Silbergliedern trägt – dieser Mensch erwidert heftig schwitzend: »So ist es.«

Zu unserer dichtgedrängten Gruppe auf der Empore blicken allseits die Gesichter der Stadtbewohner auf, die uns wie eine Masse runder brauner Kieselsteine mit Tausenden von Glimmeraugen umlagern.

Jetzt schreitet der König über einen rohen Holzsteg von der Empore hinauf zu dem Bogen, dessen unverbundene Hälften hoch über der Menge, den Kais und dem Fluss aufragen. Währenddessen regt sich die Menge und raunt tausendfach: »Argaven!« Er gibt keine Antwort. Die Menge erwartet keine. Gossiwors stoßen einen donnernden, dissonanten Ton aus, verstummen. Stille. Die Sonne scheint auf Stadt, Fluss, Menge und König. Unten am Boden haben Maurer eine elektrische Winde in Gang gesetzt. Während der König weiterschreitet, schwebt der Schlussstein für den Bogen in seiner Schlinge an ihm vorbei, wird oben justiert und tonnenschwer, wie er ist, fast geräuschlos in die Lücke zwischen den beiden Pfeilern eingefügt, so dass sich die Hälften zu einem einzigen Bogen vereinigen. Den König erwartet oben auf dem Gerüst ein Maurer mit Eimer und Kelle; alle anderen Arbeiter verschwinden über Strickleitern wie ein Schwarm Flöhe. Hoch oben zwischen dem Fluss und der Sonne knien sich der König und der Maurer auf die schmalen Bretter. Der König nimmt die Kelle und beginnt die langen Seiten des Schlusssteins zu vermörteln. Er lässt es nicht bei einem Tupfen bewenden, um die Kelle dann wieder dem Maurer zu reichen, sondern macht sich methodisch ans Werk. Der Mörtel, mit dem er arbeitet, hebt sich durch eine rötliche Färbung von dem in den anderen Fugen ab, und ich frage, nachdem ich dem Bienenkönig fünf oder zehn Minuten zugesehen habe, die Person zu meiner Linken: »Werden eure Schlusssteine immer in roten Mörtel gesetzt?« Denn auch die Schlusssteine sämtlicher Bogen der wunderschönen Alten Brücke, die stromaufwärts den Fluss überspannt, haben diese Farbe.

Der Mann – ich muss Mann sagen, da ich bereits »er« und »sein« gesagt habe – der Mann wischt sich den Schweiß von der dunklen Stirn und antwortet: »Früher, im Sehr-Lang-Her, wurden die Schlusssteine mit einem Mörtel aus Knochenmehl verfugt, das mit Blut vermischt war. Menschliche Knochen, menschliches Blut. Denn man meinte, ohne die Bindung durch das Blut würde der Bogen einstürzen. Heutzutage nehmen wir Tierblut.«

So spricht er oft, freimütig und zugleich bedacht, voller Ironie, als wäre er sich stets bewusst, dass ich als Alien hinsehe und urteile: eine außergewöhnliche Wahrnehmung für jemanden von so isolierter Herkunft und so hohem Rang. Er ist einer der mächtigsten Männer des Landes; ich bin mir des historischen Äquivalents seiner Position nicht sicher, Wesir, Premierminister oder Regierungsrat; das karhidische Wort dafür bedeutet Ohr des Königs. Er ist der Fürst einer Domäne und der oberste Fürst des Königreichs, der vieles im Land bewegt. Sein Name lautet Therem Harth rem ir Estraven.

Der König scheint mit seiner Maurerarbeit fertig zu sein, und das freut mich, doch nun geht er auf seinem hölzernen Spinngewebe unter dem Bogen durch und widmet sich der anderen Seite des Schlusssteins, der ja nun mal zwei Seiten hat. Es ist sinnlos, in Karhide ungeduldig zu sein. Die Leute sind alles andere als phlegmatisch, aber sie sind stur, sie sind ausdauernd, sie füllen Fugen, bis sie fertig sind. Die Menge am Ufer des Sess sieht dem König zufrieden bei der Arbeit zu, aber ich langweile mich und schwitze. Ich habe auf Winter noch nie geschwitzt; ich werde es nie wieder tun; trotzdem kann ich es nicht genießen. Ich bin für die Eiszeit gekleidet und nicht für Sonnenschein, in Schichten um Schichten aus gewebter Pflanzenfaser, Kunstfaser, Pelz, Leder, eine dicke Rüstung gegen die Kälte, in der ich jetzt welke wie ein Radieschenblatt. Zur Ablenkung betrachte ich die Menge und die anderen Teilnehmer des Festzugs vor der Empore, deren bunte Domänen- und Familienbanner im Sonnenlicht hängen, und frage, um die Zeit zu füllen, Estraven nach diesem und jenem Banner. Er kennt alle, nach denen ich frage, obwohl es Hunderte gibt, manche aus abgelegenen Domänen, Herdstätten und kleinen Stämmen aus dem Grenzgebiet von Peringsturm und Kermland.

»Ich bin aus Kermland«, sagt er, als ich sein Wissen bewundere. »Außerdem gehört es sich für mich, die Domänen zu kennen. Sie sind Karhide. Dieses Land zu regieren heißt, seine Fürsten zu regieren. Auch wenn das noch keinem gelungen ist. Kennst du das Sprichwort Karhide ist kein Staat, sondern ein Familienzwist?« Ich kenne es nicht und vermute, Estraven hat es sich ausgedacht; es klingt nach ihm.

An diesem Punkt drängelt sich ein anderes Mitglied des Kyorremy, des Oberhauses oder Parlaments, dem Estraven vorsteht, zu ihm durch und beginnt mit ihm zu reden. Es ist der Vetter des Königs, Pem Harge rem ir Tibe. Er spricht sehr leise mit Estraven, seine Haltung ist ein wenig anmaßend, und er lächelt oft. Estraven, der schwitzt wie Eis in der Sonne, bleibt glatt und kalt wie Eis und beantwortet Tibes Gemurmel laut und in einem Ton, dessen banale Höflichkeit den anderen ziemlich dämlich wirken lässt. Ich lausche, während ich dem König beim Mörteln zusehe, bekomme aber nichts mit außer der Feindseligkeit, die zwischen Tibe und Estraven besteht. Sie hat zwar mit mir nichts zu tun, aber ich interessiere mich schlicht für das Verhalten dieser Leute, die eine Nation im altmodischen Sinn regieren und über das Geschick von zwanzig Millionen Mitmenschen bestimmen. Macht ist durch den Umgang, den das Ekumen mit ihr pflegt, zu einer so subtilen und komplexen Angelegenheit geworden, dass ihr Wirken nur von einem scharfsinnigen Verstand zu erkennen ist; hier ist sie noch begrenzt, noch deutlich zu sehen. Bei Estraven zum Beispiel spürt man die Macht als einen Substanzgewinn; er kann keine leere Geste machen und kein Wort sagen, das nicht gehört wird. Das weiß er, und das Wissen verleiht ihm mehr Realität, als die meisten Leute besitzen: Festigkeit, Gewicht, Erhabenheit. Nichts ist so erfolgreich wie Erfolg. Ich habe kein Vertrauen zu Estraven, dessen Motive stets undurchsichtig sind; ich mag ihn nicht; trotzdem spüre ich seine Autorität und reagiere darauf so gewiss wie auf die Wärme der Sonne.

Noch während mir das durch den Kopf geht, wird die Sonne von dichter werdenden Wolken getrübt, und bald fegt eine Regenbö schmal und hart den Fluss hinauf, durchnässt die Menge am Ufer und verfinstert den Himmel. Als der König den Steg hinunterschreitet, bricht das Licht ein letztes Mal hervor, und einen Augenblick lang heben sich seine weiße Gestalt und der gewaltige Bogen strahlend und majestätisch gegen den sturmdunklen Süden ab. Die Wolkendecke schließt sich. Ein kalter Wind peitscht durch die Hafen-und-Palast-Straße, der Fluss wird grau, die Bäume am Ufer werden durchgeschüttelt. Der Festzug ist vorbei. Eine halbe Stunde später schneit es.

Während das Automobil des Königs durch die Hafen-und-Palast-Straße davonfuhr und die Menge begann, wie eine Kiesbank bei langsamem Wellengang zu wogen, wandte sich Estraven wieder mir zu und fragte: »Möchtest du heute mit mir zu Abend essen, Mister Ai?« Eher überrascht als erfreut nahm ich die Einladung an. Estraven hatte in den vergangenen sechs oder acht Monaten viel für mich getan, doch kam ein solches Zeichen persönlicher Gunst wie eine Einladung zu sich ins Haus unerwartet und war mir wenig willkommen. Harge rem ir Tibe stand noch in unserer Nähe, hörte uns, und ich hatte das Gefühl, dass er uns hören sollte. Von dieser Art weibischer Intrige abgestoßen, stieg ich von der Empore und verlor mich in der Volksmenge, die Haltung ein wenig gebückt. Ich bin nicht viel größer als der gethenische Durchschnitt, aber in einer Menschenmenge falle ich am meisten auf. Da ist er, schaut, da ist der Gesandte. Natürlich gehörte das zu meiner Aufgabe, aber es war etwas, das mir mit der Zeit schwerer und nicht leichter wurde; ich sehnte mich immer häufiger nach Anonymität, nach Gleichheit. Danach, so zu sein wie alle anderen.

An der zweiten Ecke bog ich von der Brauereistraße zu meiner Unterkunft ab und hatte, als die Menge sich lichtete, plötzlich Tibe an meiner Seite.

»Ein perfekte Veranstaltung«, sagte der Vetter des Königs lächelnd zu mir. Seine langen, sauberen gelben Zähne erschienen und verschwanden in einem gelben Gesicht, das, obwohl er kein alter Mann war, von feinen, weichen Falten durchzogen war.

»Ein gutes Omen für den Erfolg des neuen Hafens«, sagte ich.

»O ja.« Mehr Zähne.

»Das Schlusssteinzeremoniell ist sehr eindrucksvoll …«

»O ja. Die Zeremonie ist uns von Sehr-Lang-Her überliefert. Doch das hat dir Estraven gewiss alles erklärt.«

»Fürst Estraven ist sehr zuvorkommend.« Ich bemühte mich um neutrale Äußerungen, aber alles, was ich zu Tibe sagte, klang doppeldeutig.

»O ja, sehr«, sagte Tibe. »Fürst Estraven ist geradezu berühmt für seine Fremdenfreundlichkeit.« Er lächelte wieder, und jeder Zahn schien eine Bedeutung zu haben – zwei, mehrfache, zweiunddreißig Bedeutungen.

»Wenige Fremde sind so fremd wie ich, Fürst Tibe. Ich bin für Freundlichkeiten sehr dankbar.«

»O ja, o ja! Und Dankbarkeit ist eine edle, seltene Empfindung, von Dichtern viel gepriesen. Selten vor allem hier in Erhenrang, zweifelsohne weil sie so wenig praktikabel ist. Wir leben in einer schweren Zeit, einer undankbaren Zeit. Nichts ist mehr wie früher bei unseren Großeltern, nicht wahr?«

»Das wüsste ich kaum, Fürst, aber ich habe die gleiche Klage auf anderen Welten gehört.«

Tibe starrte mich eine Weile an, als diagnostizierte er Wahnsinn. Dann entblößte er die langen gelben Zähne.

»Ach ja! O ja! Ich vergesse immer wieder, dass du von einem anderen Planeten kommst. Aber natürlich vergisst du den Umstand nie. Obwohl das Leben für dich hier in Erhenrang weit gesünder, leichter und sicherer wäre, wenn du es vergessen könntest, was? O ja! Hier ist mein Automobil, ich habe es hier abseits warten lassen. Ich würde gern anbieten, dich zu deiner Insel zu bringen, muss aber auf die Ehre verzichten, da ich in Kürze im Haus des Königs erwartet werde und arme Verwandte pünktlich zu sein haben, wie man sagt, was? O ja!«, sprach der Vetter des Königs, die Zähne über die Schulter in meine Richtung gebleckt, die Augen durch ein Netz aus Falten verschleiert.

Ich ging weiter zu meiner Insel[1]. Da der letzte Winterschnee getaut war, lag der Vorgarten frei, und die zehn Fuß über dem Boden eingebauten Wintertüren waren für ein paar Monate versiegelt, bis mit dem Herbst der tiefe Schnee zurückkehrte. An einer Seite des Gebäudes, im Matsch und Eis und dem schnellen, weichen, üppigen Frühlingsbewuchs im Garten, stand ein junges Paar im Gespräch. Die beiden hielten sich bei den rechten Händen. Sie waren in der ersten Phase der Kemmer. Die großen, weichen Schneeflocken umtanzten sie, während sie barfuß im eisigen Matsch standen, Hand in Hand, nur Augen füreinander. Frühling auf Winter.

Ich aß in meiner Insel zu Mittag und fand mich, als vom Remny-Turm die vierte Stunde schlug, wie geladen zum Abendessen im Palast ein. Karhider essen vier große Mahlzeiten am Tag, Frühstück, Mittagsmahl, Abendessen und Nachtmahl, zuzüglich allerlei Kleinigkeiten zwischendurch. Es gibt auf Winter keine großen Fleischtiere und keinerlei Säugetierprodukte, Milch, Butter oder Käse; die einzigen protein- und kohlehydratreichen Lebensmittel sind verschiedenerlei Eier, Fisch, Nüsse und die hainischen Getreidesorten. Eine magere Kost für das bittere Klima, so dass man oft Energie aufnehmen musste. Ich hatte mich daran gewöhnt, scheinbar alle paar Minuten zu essen. Erst später im Jahr entdeckte ich dann, dass die Gethener nicht nur die Kunst beherrschten, sich fortwährend zu mästen, sondern auch unendlich lange zu fasten.

Es schneite noch immer, ein mildes Frühlingsgestöber, weit angenehmer als der unablässige Regen des gerade vergangenen Tauwetters. Ich fand meinen Weg durch die stille, fahle, verschneite Dunkelheit zum Palast und durch das Hofgelände und verlief mich dabei nur einmal. Der Palast von Erhenrang ist eine Stadt in der Stadt, eine ummauerte Wildnis aus Schlössern, Türmen, Gärten, Höfen, Kreuzgängen, überdachten Brücken, dachlosen Hohlwegen, kleinen Wäldern und Kerkerverliesen, das Produkt jahrhundertelanger Paranoia im großen Stil. Über dem Ganzen erhebt sich das düsterrote, kunstreiche Gemäuer des Königshauses, das zwar ständig in Betrieb, aber von niemandem außer dem König selbst bewohnt ist. Alle anderen, Dienerschaft, Beamte, Fürsten, Minister, Parlamentarier, Wachen und sonstige, schlafen in anderen Schlössern oder Burgen, Verliesen, Baracken oder Häusern innerhalb der Mauern. Estravens Haus, Zeichen der großen Gunst des Königs, war die rote Eckvilla, erbaut vor 440 Jahren für Harmes, den geliebten Kemmering von Emran III., dessen Schönheit bis heute gefeiert wird, der aber einst von Söldnern der Binnenlandfraktion entführt und geistig wie körperlich verstümmelt wurde. Emran III. starb vierzig Jahre später, noch immer auf dem Rachefeldzug gegen sein unglückliches Land: Emran der Unglückselige. Die Tragödie ist so alt, dass ihr Schrecken verebbt ist und die Steine und Schatten des Hauses nur noch einen leichten Hauch von Treulosigkeit und Schwermut atmen. Der Garten war klein und von Mauern umgeben; Serembäume beugten sich über einen steinigen Teich. Im matten Licht, das aus den Fenstern des Hauses fiel, sah ich Schneeflocken und die fadenförmigen weißen Sporenkapseln der Bäume leise aufs Wasser rieseln. Estraven stand schon wartend in der Kälte, mit bloßem Haupt und mantellos schaute er dem kleinen, stillen, ständigen Fallen von Schnee und Samen zu. Er begrüßte mich ohne Aufhebens und führte mich ins Haus. Weitere Gäste gab es nicht.

Darüber war ich verwundert, doch gingen wir gleich zu Tisch, und beim Essen spricht man nicht über Geschäftliches; außerdem lenkte nun das Mahl meine Verwunderung auf sich, denn es war vortrefflich, sogar die ewigen Brotäpfel waren von einem Koch, dessen Kunst ich von Herzen lobte, zu einer Köstlichkeit verwandelt worden. Nach dem Essen, am Feuer, tranken wir heißes Bier. Auf einer Welt, wo ein kleines Werkzeug zum Zerstoßen der Eisschicht, die sich zwischen zwei Schlucken auf dem Getränk gebildet hat, zum üblichen Tischgerät gehört, ist heißes Bier etwas, das man zu schätzen lernt.

Estraven hatte mich bei Tisch freundlich unterhalten; jetzt, mir gegenüber am Kamin, war er still. Obwohl ich mich schon fast zwei Jahre auf Winter aufhielt, war ich noch weit davon entfernt, die Menschen des Planeten mit ihren eigenen Augen zu sehen. Ich versuchte es, aber meine Bemühungen führten lediglich dazu, dass ich Gethener stets von meiner Warte wahrnahm, zunächst als Mann, dann als Frau, und sie damit in jene Kategorien zwängte, die für ihre Natur so unbedeutend und für die meine so wesensbestimmend sind. Wahrend ich an meinem sauren, dampfenden Bier nippte, ging mir also durch den Kopf, dass ich Estravens Verhalten bei Tisch als fraulich empfunden hatte, ganz Charme und Takt, gehaltlos, banal und geschickt. War es womöglich gar diese weiche, gefügige Femininität, die mir missfiel und meinen Argwohn gegen ihn auslöste? Denn es war unmöglich, sich ihn, diese finstere, ironische, mächtige Präsenz, die mir im nur vom Feuer beleuchteten Halbdunkel gegenübersaß, als Frau zu denken, und trotzdem verspürte ich, immer wenn ich ihn mir als Mann dachte, etwas Unechtes, Falsches: in ihm oder in meiner Einstellung zu ihm? Seine Stimme war weich und recht klangvoll, aber nicht tief, kaum die Stimme eine Mannes, aber auch kaum die Stimme einer Frau … aber was sprach sie gerade?

»Es tut mir leid«, sagte er, »dass ich mir die Freude, dich in meinem Haus zu begrüßen, so lange habe versagen müssen; und zumindest deshalb bin ich froh, dass von Protektion zwischen uns keine Rede mehr ist.«

Darüber grübelte ich eine Weile nach. Er hatte mich bis jetzt gewiss am Hof protegiert. Meinte er, dass die Audienz beim König, die er für den folgenden Tag für mich arrangiert hatte, mich nun auf die gleiche Ebene mit ihm stellte? »Ich kann dir, glaube ich, nicht folgen«, sagte ich.

Darauf schwieg er, offenbar ebenfalls verwirrt. Schließlich sagte er: »Nun, du verstehst … da du hier bist, ist dir natürlich klar, dass ich beim König nicht mehr als dein Fürsprecher agiere.«

Er sprach, als schämte er sich meinet- und nicht seinetwegen. Offensichtlich besaßen seine Einladung an mich und die Tatsache, dass ich sie angenommen hatte, eine Bedeutung, die mir entging. Aber wenn ich begriffsstutzig war, dann war er schlangenzüngig. Mein erster Gedanke war, dass ich Estraven die ganze Zeit zu Recht nicht vertraut hatte. Er war nicht bloß clever und nicht bloß mächtig, er war treulos. In diesen ganzen Monaten in Erhenrang war er derjenige gewesen, der mir zuhörte, der meine Fragen beantwortete, Ärzte und Ingenieure schickte, damit sie die Fremdartigkeit meiner Leibesbeschaffenheit und meines Schiffs bestätigten, der mich den Leuten vorstellte, die ich kennen musste, und es geschafft hatte, dass ich nun nicht mehr als eine äußerst phantasievolle Monstrosität gesehen wurde wie im ersten Jahr meines Hierseins, sondern als ein geheimnisvoller Gesandter, der zur Audienz beim König geladen war. Und jetzt, nachdem er mir zu dieser gefährlichen Prominenz verholfen hatte, verkündete er plötzlich kaltblütig das Ende seiner Unterstützung.

»Du hast mir nahegelegt, auf dich zu vertrauen …«

»Das war ein Fehler.«

»Heißt das, du hast mir zwar diese Audienz verschafft, aber dich dann beim König nicht für meine Mission eingesetzt, wie du …« Ich war so vernünftig, meinen Satz vor »versprochen« abzubrechen.

»Das kann ich nicht.«

Ich war äußerst aufgebracht, er jedoch zeigte weder Ärger noch die Bereitschaft, Abbitte zu tun.

»Wirst du mir den Grund nennen?«

Nach einer Weile sagte er »Ja« und hielt erneut inne. Während der Pause kam mir der Gedanke, dass ein unwissender, ungeschützter Alien keine Begründungen vom obersten Minister eines Königreichs verlangen sollte, vor allem wenn er die Prinzipien der Macht und die Regierungsmechanismen in dem Königreich nicht versteht und niemals verstehen wird. Zweifelsohne war das alles eine Frage von Schifgrethor – Prestige, Gesicht, Status, Stolz, das unübersetzbare und hochwichtige Prinzip gesellschaftlicher Autorität in Karhide und allen Zivilisationen auf Gethen. Wenn es also darum ging, würde ich es nicht verstehen.

»Hast du gehört, was der König bei der Zeremonie heute zu mir gesagt hat?«

»Nein.«

Estraven beugte sich über das Feuer, hob den Bierkrug aus der heißen Asche und schenkte mir nach. Er sagte nichts weiter, darum ergänzte ich: »Der König hat in meiner Hörweite nicht mit dir gesprochen.«

»In meiner auch nicht«, sagte er.

Da fiel mir endlich auf, dass mir erneut etwas entging, und ich verfluchte seine weibische Gewundenheit. »Willst du mir damit sagen, Fürst Estraven, dass du beim König in Ungnade gefallen bist?«

Ich glaube, er war sehr erbost, doch er zeigte es nicht, sondern sagte bloß: »Ich will dir gar nichts sagen, Mister Ai.«

»Mein Gott, wenn du es doch nur tätest!«

Er betrachtete mich neugierig. »Nun, dann sagen wir es so. Es gibt am Hof einige Menschen, die, wie du es ausdrückst, in der Gunst des Königs stehen, aber deine Gegenwart und deine Mission hier nicht befürworten.«

Und darum schlägst du dich rasch auf ihre Seite und verrätst mich, um deine Haut zu retten, dachte ich, fand es jedoch sinnlos, es auszusprechen. Estraven war ein Höfling, ein Politiker, und ich war dumm, ihm vertraut zu haben. Selbst in einer bisexuellen Gesellschaft sind Politiker häufig nicht unbedingt rechtschaffene Menschen. Dass er mich zum Essen eingeladen hatte, zeigte, dass er glaubte, ich würde seinen Verrat so leicht hinnehmen, wie er ihn begangen hatte. Offenbar war es wichtiger, das Gesicht zu wahren, als ehrlich zu sein. Darum zwang ich mich zu sagen: »Ich bedaure, dass dein freundlicher Umgang mit mir für dich zu Problemen geführt hat.« Feurige Kohlen. Ich genoss ein flüchtiges Gefühl moralischer Überlegenheit, aber es dauerte nicht an; er war zu unberechenbar.

Er lehnte sich zurück, so dass die Flammen rötliches Licht auf seine Knie, die kleinen, starken, feingliedrigen Hände und den silbernen Trinkkrug warfen, den er hielt, aber sein Gesicht im Schatten lag: ein dunkles Antlitz, ohnehin von dichtem, tief in die Stirn wachsendem Haar geprägt, von dichten Brauen und Wimpern und einer ernsten Ausdrucksleere. Kann man im Gesicht einer Katze, einer Robbe, eines Otters lesen? Manche Gethener, dachte ich, sind wie diese Tiere mit tiefliegenden glänzenden Augen, die ihren Ausdruck nicht verändern, wenn du sprichst.

»Ich habe mir selbst Probleme geschaffen«, erwiderte er, »durch etwas, das nichts mit dir zu tun hat, Mister Ai. Wie du weißt, herrscht zwischen Karhide und Orgoreyn Streit wegen eines Abschnitts unserer Grenze im hohen Nordfall unweit von Sassinoth. Argavens Großvater hat den Anspruch erhoben, das Sinothtal Karhide zuzuschlagen, und die Kommensalen haben das nie anerkannt. Viel Schnee aus einer einzigen Wolke, und er wird dichter. Ich habe einigen karhidischen Bauern, die in dem Tal wohnten, geholfen, über die alte Grenze nach Osten umzuziehen, weil ich es für möglich hielt, dass der Streit sich von selbst erledigen würde, wenn man das Tal einfach den Orgoten überließe, die dort seit mehreren tausend Jahren leben. Als ich vor einigen Jahren in der Verwaltung von Nordfall tätig war, habe ich ein paar von diesen Bauern kennengelernt. Mir missfällt der Gedanke, dass sie bei Angriffen getötet oder in Orgoreyn auf eine Freiwilligenfarm geschickt werden könnten. Warum den Streit nicht überflüssig machen? … Doch das ist keine patriotische Idee. Sondern in Wirklichkeit feige, und sie beschädigt das Schifgrethor des Königs persönlich.«

Seine Ironien und diese Details über einen Grenzkonflikt mit Orgoreyn interessierten mich nicht. Ich kehrte zu dem Thema zurück, das uns betraf. Ob er mein Vertrauen verdiente oder nicht – für das eine oder andere konnte er mir womöglich noch nützlich sein. »Tut mir leid«, sagte ich, »aber es erscheint mir bedauerlich, dass diese Angelegenheit, die einige wenige Bauern betrifft, den Erfolg meiner Mission beim König vereiteln könnte. Dabei geht um mehr als ein paar Meilen einer Landesgrenze.«

»Ja. Viel mehr. Aber vielleicht wird das Ekumen, das von Grenze zu Grenze hundert Lichtjahre misst, eine Weile Geduld mit uns haben.«

»Die Stationären des Ekumen sind sehr geduldige Menschen, Fürst. Sie werden hundert Jahre oder fünfhundert Jahre warten, bis Karhide und das übrige Gethen prüfen und erwägen, ob sie sich mit dem Rest der Menschheit vereinen möchten. Aus mir spricht lediglich persönliche Hoffnung. Und persönliche Enttäuschung. Ich gestehe, dass ich glaubte, mit deiner Unterstützung …«

»Ich auch. Nun, die Gletscher sind nicht über Nacht gefroren …« Das Klischee ging ihm leicht über die Lippen, aber seine Gedanken waren anderswo. Er grübelte. Ich stellte mir vor, wie er mich mit den anderen Schachfiguren in seinem Machtspiel herumschob. »Du bist«, sagte er schließlich, »zu einer seltsamen Zeit in mein Land gekommen. Die Dinge sind im Wandel; wir stehen vor einer neuen Wende. Nein, weniger das, als dass wir dem Weg, auf dem wir uns befinden, schon zu weit gefolgt sind. Ich dachte, dein Kommen, deine Mission würde vielleicht verhindern können, dass wir fehlgehen, und uns eine vollkommen neue Option eröffnen. Aber im richtigen Moment – am richtigen Ort. Es war alles überaus riskant, Mister Ai.«

Aus Ungeduld über seine Gemeinplätze sagte ich: »Deine Andeutungen klingen, als wäre dies nicht der richtige Moment. Würdest du mir empfehlen, meine Audienz abzusagen?«

Meine Entgleisung klang auf Karhidisch noch schlimmer, aber Estraven zuckte weder zusammen, noch lächelte er. »Ich fürchte, dazu ist allein der König berechtigt«, sagte er milde.

»O Gott, ja. Das habe ich nicht gemeint.« Ich legte meinen Kopf einen Augenblick auf die Hände. Als Kind der offenen, freien Gesellschaft der Erde würde ich niemals die Etikette oder den von Karhidern so geschätzten Gleichmut meistern. Was ein König war, wusste ich, auch die Geschichte der Erde war voll von ihnen, aber ich besaß kein aus Erfahrung erwachsenes Gefühl für Privilegien – keinen Takt. Ich nahm meinen Krug und trank einen heißen Schluck. »Nun, ich werde weniger zum König sagen, als ich mir vorgenommen hatte, als ich noch auf dich zählen konnte.«

»Gut.«

»Wieso gut?«, fragte ich.

»Nun, Mister Ai, du bist nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Aber weder du noch ich sind Könige, verstehst du … Ich vermute, du hattest vor, Argaven vernünftig darzulegen, dass du hier bist, um zu versuchen, ein Bündnis zwischen Gethen und dem Ekumen in die Wege zu leiten. Und auf der Vernunftebene ist ihm das bereits bekannt; weil ich ihn, wie du weißt, davon unterrichtet habe. Ich habe ihn gedrängt, sich deines Anliegens anzunehmen, habe versucht, ihn für dich zu interessieren. Es war ein Fehler, der Zeitpunkt schlecht gewählt. Ich habe, da ich selbst zu sehr daran interessiert bin, vergessen, dass er ein König ist und Dinge nicht vernünftig sieht, sondern wie ein König. Alles, was ich ihm berichtet habe, bedeutet in seinen Ohren schlicht, dass seine Macht bedroht ist, sein Königreich ein Staubkorn im All, sein Königtum ein Witz für Menschen, die über hundert Welten herrschen.«

»Aber das Ekumen herrscht nicht, es koordiniert. Seine Macht setzt sich allein aus der Macht seiner Mitgliedsstaaten und -welten zusammen. Im Bündnis mit dem Ekumen wird Karhide weit weniger bedroht sein und weit größere Bedeutung haben als je zuvor.«

Estraven antwortete länger nicht. Er blickte ins Feuer, dessen Flammen in seinem Trinkkrug und der dicken, silbern funkelnden Amtskette auf seinen Schultern blinkten. In der alten Villa war es still. Ein Diener hatte uns beim Essen umsorgt, aber da es bei den Karhidern weder eine Institution der Sklaverei noch der Leibeigenschaft gibt, engagieren sie Dienste und keine Menschen, und die Bediensteten waren inzwischen alle nach Hause gegangen. Ein Mann wie Estraven musste irgendwo Wachen haben, denn das Attentat ist in Karhide eine lebendige Institution, aber ich hatte keinen Wachtposten gesehen und keinen gehört. Wir waren allein.

Ich war allein mit einem Fremden, im Gemäuer eines dunklen Palasts, in einer fremden, vom Schnee verwandelten Stadt, im Herzen der Eiszeit einer fremden Welt.

Auf einmal erschien mir alles, was ich gesagt hatte, am heutigen Abend und seit meiner Ankunft auf Winter, sowohl dumm als auch unglaubhaft. Wie konnte ich erwarten, dass mir dieser Mann oder sonst irgendwer meine Geschichten über andere Welten, andere Menschengeschlechter, eine nebulöse wohltätige Obrigkeit irgendwo im Weltall glaubte? Es war alles Unsinn. Ich war mit einem seltsamen Schiff in Karhide aufgetaucht, und ich unterschied mich physisch in mancher Hinsicht von den Gethenern; das war erklärungsbedürftig. Aber meine eigenen Erklärungen waren lachhaft. Ich glaubte sie in dem Moment nicht einmal selbst …

»Ich glaube dir«, sagte der Fremde, der Alien, der mit mir allein war, und mein Anfall von Selbstentfremdung hatte mich so überwältigt, dass ich verwirrt zu ihm aufsah. »Ich fürchte, auch Argaven glaubt dir. Aber er traut dir nicht. Zum Teil weil er mir nicht länger traut. Ich habe Fehler begangen, leichtfertig gehandelt. Ich kann auch von dir kein Vertrauen mehr erwarten, da ich dich in Gefahr gebracht habe. Ich habe vergessen, was ein König ist, vergessen, dass der König in seinen Augen mit Karhide identisch ist, vergessen, was Patriotismus ist, und dass er, automatisch, ein vollkommener Patriot ist. Lass mich fragen, Mister Ai: Weißt du aus eigener Erfahrung, was Patriotismus ist?«

»Nein«, sagte ich, erschüttert von der mächtigen Persönlichkeit, die sich mir plötzlich ganz zuwandte. »Ich glaube nicht. Wenn du mit Patriotismus nicht die Liebe zur eigenen Heimat meinst, denn die kenne ich durchaus.«

»Nein, wenn ich von Patriotismus spreche, meine ich nicht Liebe, sondern Angst. Die Angst vor dem, was anders ist. Und ihre Ausdrucksformen sind politisch, nicht poetisch: Hass, Rivalität, Aggression. Sie wächst in uns, diese Angst. Sie wächst Jahr für Jahr in uns. Wir sind unserem Weg zu weit gefolgt. Und du, der von einer Welt kommt, die den Nationalismus seit Jahrhunderten überwunden hat, der kaum weiß, wovon ich rede, der uns den neuen Weg weist …« Er verstummte. Nach einer Weile fuhr er beherrschter fort, kühl und höflich: »Diese Angst ist der Grund, weshalb ich mich jetzt nicht mehr in der Lage sehe, deine Mission beim König zu vertreten. Allerdings nicht aus Angst um mich selbst, Mister Ai. Ich handle nicht patriotisch. Es gibt schließlich noch andere Nationen auf Gethen.«

Ich hatte keine Ahnung, worauf er hinauswollte, war mir jedoch sicher, dass er nicht meinte, was er zu meinen schien. Von allen finsteren, widersetzlichen, rätselhaften Seelen, die mir in dieser trostlosen Stadt begegnet waren, war seine die finsterste. Ich weigerte mich, mich auf sein labyrinthisches Spiel einzulassen. Ich gab keine Antwort. Nach einer Weile fuhr er leise fort: »Wenn ich recht verstanden habe, geht es eurem Ekumen im Kern um das Gemeininteresse der Menschheit. Die Orgoten zum Beispiel haben Erfahrung darin, lokale Interessen dem Gemeininteresse unterzuordnen, während Karhide sich damit fast gar nicht auskennt. Und die Kommensalen von Orgoreyn sind durchweg vernünftig, wenn auch nicht verständig, während der König von Karhide nicht nur verrückt, sondern zudem ziemlich dumm ist.«

Es war deutlich, dass Estraven keinerlei Loyalität besaß. Ich sagte leicht angewidert: »Wenn das so ist, muss es schwerfallen, ihm zu dienen.«

»Ich bin mir nicht sicher, dass ich dem König jemals gedient habe«, sagte der oberste Minister des Königs. »Oder ob ich es je wollte. Ich bin niemandes Diener. Ein Mensch muss einen eigenen Schatten werfen …«

Die Gongs im Remny-Turm schlugen die sechste Stunde, Mitternacht, und ich nahm das als Vorwand zu gehen. Als ich im Hausgang den Mantel anzog, sagte er: »Für den Augenblick habe ich jede Möglichkeit verloren, denn ich nehme an, dass du Erhenrang verlassen wirst« – warum nahm er das an? – »aber ich vertraue darauf, dass ein Tag kommen wird, wenn ich dir wieder Fragen stellen kann. Es gibt so vieles, was ich wissen möchte. Insbesondere über deine Mentalsprache; du hast kaum beginnen können, sie mir zu erklären.«

Seine Neugier wirkte vollkommen echt. Er besaß die Unverfrorenheit der Mächtigen. Seine Versprechen, mir zu helfen, waren mir ebenfalls echt erschienen. Ich sagte, ja, natürlich, wann immer er wolle, und damit war der Abend zu Ende. Er geleitete mich durch den Garten hinaus, wo im Licht des großen, trüben, fuchsroten Mondes von Gethen dünner Schnee schimmerte. Mich schauderte, als wir das Haus verließen, denn es war weit unter dem Gefrierpunkt, und er fragte höflich überrascht: »Dir ist kalt?« Für ihn war es natürlich eine milde Frühlingsnacht.

Ich war müde und traurig. Ich sagte: »Mir ist kalt, seitdem ich auf diese Welt gekommen bin.«

»Wie nennst du sie, diese Welt, in deiner Sprache?«

»Gethen.«

»Ihr habt ihr keinen eigenen Namen gegeben?«

»Doch, die ersten Observanten schon. Sie nannten sie Winter.«

Wir waren am Tor des eingefriedeten Gartens stehen geblieben. Draußen ragte das dunkle, verschneite Gewirr der Palastanlagen und -dächer auf, hier und dort auf unterschiedlichen Höhen durch schwachgoldene Fensterschlitze erleuchtet. Unter dem schmalen Bogen stehend, richtete ich den Blick nach oben und fragte mich, ob auch dieser Schlussstein mit Bein und Blut verfugt war. Estraven nahm Abschied von mir und wandte sich um; seine Abschiede und Begrüßungen waren nie überschwänglich gewesen. Ich ging durch die stillen Höfe und Gassen des Palasts davon, durch die Straßenschluchten der Stadt nach Hause. Meine Stiefel knirschten auf dem dünnen, mondbeschienenen Schnee, und mir war kalt. Ich fühlte mich unsicher, von Niedertracht und Einsamkeit heimgesucht, und von Angst.

Fußnoten

[1]

Karhosch, Insel, ist das übliche Wort für die kombinierten Wohn- und Herbergshäuser, in denen der überwiegende Teil der städtischen Bevölkerung von Karhide lebt. Inseln enthalten 20 bis 200 Privatzimmer; Mahlzeiten sind kommunal; manche Inseln werden wie Hotels geführt, andere wie kooperative Gemeinschaften, wieder andere als Mischung von beidem. Sie stellen gewiss eine städtische Adaption der fundamentalen karhidischen Institution der Herdstätte dar, auch wenn ihnen natürlich die lokale und genealogische Permanenz der ursprünglichen Herdstätte fehlt.

2Der Ort im Herzen des Schneesturms

Aus einer Sammlung von Tonaufnahmen Nordkarhidischer »Herdstättenmärchen« in den Archiven des Historikerkollegs in Erhenrang, Erzähler unbekannt, aufgezeichnet während der Regentschaft von Argaven VIII.

Vor ungefähr zweihundert Jahren lebten in der HerdstätteSchath an der Grenze von Peringsturm zwei Brüder, die einander Kemmering schworen. Damals wie heute war es leiblichen Brüdern gestattet, Kemmer zu halten, bis einer von ihnen ein Kind bekam, danach mussten sie sich trennen; es war ihnen niemals erlaubt, einander lebenslang Kemmering zu schwören. Und doch hatten sie das getan. Als ein Kind gezeugt wurde, befahl ihnen der Fürst von Schath, ihren Schwur zu brechen und niemals wieder miteinander Kemmer zu halten. Darauf verzweifelte einer der zwei, der Schwangere, und wollte weder Trost noch Rat annehmen, besorgte sich Gift und machte seinem Leben ein Ende. Da erhoben sich die Bewohner der Herdstätte gegen den anderen Bruder und vertrieben ihn von der Herdstätte, weil sie ihm die Schande des Selbstmords zur Last legten. Und weil sein eigener Fürst ihn verbannt hatte und seine Geschichte ihm vorauseilte, wollte ihn keiner aufnehmen, und er wurde stets nach den drei Tagen, in denen das Gastrecht galt, als Geächteter fortgeschickt. So wanderte er von Ort zu Ort, bis ihm klarwurde, dass es in seinem Land keine Freundlichkeit mehr für ihn gab und man ihm sein Verbrechen nicht vergeben würde.[1] Jung und ungestählt wie er war, hatte er nicht geglaubt, dass es ihm so ergehen würde. Als er einsah, dass es wirklich so war, wanderte er durch das Land zurück nach Schath und stellte sich, weil er verbannt war, an die Tür der äußeren Herdstätte. Dort sagte er zu seinen Herdgenossen: »Ich bin ohne Gesicht unter den Menschen. Ich werde nicht gesehen. Ich spreche und werde nicht gehört. Ich komme und bin nicht willkommen. Für mich gibt es keinen Platz am Feuer und kein Essen auf dem Tisch und kein Bett als Ruhestatt. Aber meinen Namen habe ich noch: mein Name ist Getheren. Diesen Namen lege ich als Fluch auf diese Herdstätte, und mit ihm meine Schande. Behaltet sie für mich. Namenlos werde ich jetzt gehen, meinen Tod zu suchen.« Da sprangen einige der Herdgenossen mit erregtem Geschrei auf und wollten ihn töten, weil Mord einen lichteren Schatten auf ein Haus wirft als Selbstmord. Er entkam ihnen, lief über Land nach Norden auf das Eis zu und schüttelte alle Verfolger ab. Niedergeschmettert kehrten sie nach Schath zurück. Aber Getheren lief weiter und gelangte nach zwei Tagesmärschen zum Peringeis.[2]

Auf dem Eis wanderte er zwei Tage lang nach Norden. Er hatte nichts zu essen dabei und keinen Schutz als seinen Mantel. Auf dem Eis wächst nichts und gibt es keine Tiere. Es war der Monat Susmy, und in diesen Tagen und Nächten fiel der erste große Schnee. Er ging allein durch den Sturm. Am zweiten Tag spürte er, dass er schwächer wurde. Am zweiten Abend musste er sich hinlegen und eine Zeitlang schlafen. Als er am dritten Morgen aufwachte, sah er, dass seine Hände erfroren waren, und wusste, dass auch seine Füße erfroren sein mussten, obwohl er die Stiefel nicht aufschnüren konnte, um nachzusehen, weil die Hände nicht mehr zu benutzen waren. Er begann, auf Knien und Ellbogen weiterzukriechen. Er hatte keinen Grund, es zu tun, da es gleichgültig war, ob er an dieser Stelle auf dem Eis starb oder an einer anderen, aber sein Gefühl gebot ihm, nach Norden zu gehen.

Nach langer Zeit hörte es um ihn herum auf zu schneien, und der Wind schlief ein. Die Sonne kam heraus. Er konnte nicht weit sehen, weil ihm beim Kriechen das Fell seiner Kapuze über die Augen fiel. Als er in den Armen und Beinen und im Gesicht keine Kälte mehr spürte, glaubte er, der Frost habe ihn betäubt. Aber er konnte sich noch bewegen. Der Schnee auf dem Gletscher sah, so fand er, seltsam aus, als wüchse weißes Gras aus dem Eis. Es neigte sich, wenn er es berührte, und richtete sich wieder auf wie Grashalme. Er kroch nicht mehr weiter, setzte sich hin und schob die Kapuze zurück, um sich umzuschauen. So weit sein Blick reichte, lagen Wiesen aus Schneegras weiß und leuchtend da. Und mittendrin Wäldchen mit weißen Bäumen, an denen weiße Blätter wuchsen. Die Sonne schien, es war windstill, und alles war weiß.

Getheren zog die Handschuhe aus und betrachtete seine Hände. Sie waren weiß wie der Schnee. Aber sie waren nicht mehr erfroren, und er konnte seine Finger benutzen und auf den Füßen stehen. Er spürte keinen Schmerz, keine Kälte und keinen Hunger.