9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

«Ich war bisher noch nie das Problem, sondern immer die Lösung!» Christoph und die Frauen – das hat in den letzten 33 Jahren nicht so richtig funktioniert. Dabei ist er eigentlich ein guter Typ: Er kann zuhören, ist Nichtraucher, treu und zudem kinderlieb, was er täglich als Erzieher in der Kita Kunterbunt unter Beweis stellt. Aber es hilft nichts, in Sachen Liebeskummer ist Christoph trotzdem ein ausgewiesener Experte. Als selbst sein wortkarger Freund Zwenn plötzlich eine feste Freundin hat, wird Christoph klar: Es ist allerhöchste Zeit, sein Leben zu ändern und die Richtige zu finden! Dass ihm bei diesem Neustart ausgerechnet sein elfjähriger Nachbar Emil mit Flirt-Tipps zur Seite stehen muss, zeigt allerdings, wie tief er mittlerweile gesunken ist ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 245

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

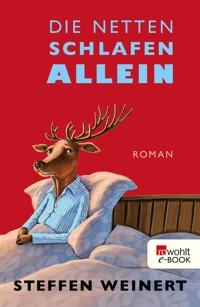

Steffen Weinert

Die Netten schlafen allein

Roman

Über dieses Buch

«Ich war bisher noch nie das Problem, sondern immer die Lösung!»

Christoph und die Frauen – das hat in den letzten 33 Jahren nicht so richtig funktioniert. Dabei ist er eigentlich ein guter Typ: Er kann zuhören, ist Nichtraucher, treu und zudem kinderlieb, was er täglich als Erzieher in der Kita Kunterbunt unter Beweis stellt. Aber es hilft nichts, in Sachen Liebeskummer ist Christoph trotzdem ein ausgewiesener Experte. Als selbst sein wortkarger Freund Zwenn plötzlich eine feste Freundin hat, wird Christoph klar: Es ist allerhöchste Zeit, sein Leben zu ändern und die Richtige zu finden! Dass ihm bei diesem Neustart ausgerechnet sein elfjähriger Nachbar Emil mit Flirt-Tipps zur Seite stehen muss, zeigt allerdings, wie tief er mittlerweile gesunken ist ...

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2016

Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Redaktion Ann-Kathrin Schwarz

Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt

Umschlagabbildung Kai Pannen

ISBN 978-3-644-57281-2

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

1

«Ach Christoph, wollen wir nicht einfach Freunde bleiben?», fragt die junge Frau und blickt den jungen Mann, der da in frisch gebügeltem Hemd und mit erwartungsvollem Dackelblick an ihrem Küchentisch sitzt, mitfühlend an.

Die Frau ist Inga, Anfang dreißig, lange braune Haare, Sommersprossen, Schmollmund, kurz: eine der schönsten Frauen des Planeten.

Und der Mann bin ich. Christoph Herrlich, 33, durchschnittlich groß, durchschnittlich attraktiv, Erzieher in einer Berliner Kindertagesstätte und, wie ich gerade eben erfahren habe, jetzt wieder Single.

Als Inga mich heute Nachmittag anrief, um mir zu sagen, sie müsse etwas total Wichtiges mit mir besprechen, und fragte, ob ich nicht später kurz vorbeikommen könnte, dachte ich sofort: Schwanger! Ganz klar, was sonst? Sie bekommt ein Kind von mir! Ich werde Vater! Wie großartig ist das denn?!

Und da für mich «schwanger» gleichbedeutend mit «Familie» und «Familie» gleichbedeutend mit «Heirat» ist, hatte ich mich darauf vorbereitet, Inga einen Heiratsantrag zu machen, sollte es die Situation erfordern. Wir kennen uns zwar erst seit kurzer Zeit, aber als ich Inga das erste Mal sah, war ich mir absolut sicher, dass sie diejenige ist, auf die ich so lange gewartet habe. Also warum nicht gleich Nägel mit Köpfen machen? Sogar einen Ring habe ich dabei. Zwar nur einen aus dem Kaugummiautomaten, aber als Symbol würde der vollkommen reichen. Oder besser gesagt, er hätte gereicht, denn daraus wird ja nun nichts. Innerhalb kürzester Zeit hat Inga nicht nur unsere Beziehung zerstört, sondern auch unser ungezeugtes Kind auf dem Gewissen. Und da hat sie tatsächlich noch den Nerv, mich zu fragen, ob ich mit ihr befreundet sein will?!

«Christoph?» Ingas Stimme reißt mich aus meinen trüben Gedanken. «Hast du gehört, was ich gesagt habe?»

«Freunde? … Okay. Klar. … Ja, finde ich super!», höre ich mich sagen.

Sie lächelt erleichtert. «Puh. Ich hatte ehrlich gesagt befürchtet, dass du es nicht so gut verkraftest und jetzt voll die Szene machst.»

«Ach was, warum denn? Es gibt doch gar keinen Grund», sage ich bemüht lässig und fühle mich dabei sehr reif und erwachsen. «Eine Freundschaft ist ja auch sehr viel wert. Vielleicht werden wir ja sogar beste Freunde, Besties sozusagen, hm?»

«Äh, ja, vielleicht», erwidert Inga mit leichter Beunruhigung in der Stimme. «Eigentlich habe ich ja schon genügend beste Freunde. Aber wer weiß, mal sehen …» Sie steht auf, rückt ihren Stuhl zurecht und öffnet die Tür zum Flur. «Trotzdem prima, dass wir das so schnell klären konnten. Ich bring dich noch raus …»

Da ich aber keine Anstalten mache, mich von der Stelle zu rühren, blickt sie mich befremdet an. «Äh, okay. Willst du vielleicht noch ein paar Minuten sitzen bleiben, um alles sacken zu lassen?»

Ich nicke zaghaft.

«Überhaupt kein Problem. Du weißt ja, wo der Ausgang ist.»

Sie dreht sich um und verschwindet, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, im Bad. Und mit ihr gehen all die Hoffnungen, Träume und Wünsche, die ich in diese zarte, aufkeimende Knospe einer neuen, großen Liebe gesteckt hatte. Ich bin kurz davor, einfach loszuheulen, doch im letzten Moment kriege ich noch die Kurve und reiße mich zusammen. So schnell will ich dann auch nicht aufgeben.

Als ich ins Bad trete, ist Inga gerade dabei, Wäsche aus der Maschine zu holen und aufzuhängen. Kurz entschlossen ziehe ich ein nasses Höschen aus der Trommel, um ihr zu helfen.

«Danke, aber das ist wirklich nicht nötig», sagt sie spröde und nimmt mir das nasse Höschen wieder aus der Hand.

«Geht doch viel schneller zu zweit», will ich sie überzeugen und versuche, mir das Höschen wieder zu greifen, doch Inga zieht die Hand weg und blickt mich humorlos an. Selbst ich kapiere, dass es ihr eigentlich lieber wäre, wenn ich jetzt einfach ginge. Mir rennt die Zeit davon.

«Meinst du, dass sich irgendwann noch mal etwas ändert an deiner Entscheidung?», frage ich mit einem flehenden Unterton in der Stimme, den ich so aber ganz sicher nicht beabsichtigt habe.

«Nein, ich glaube nicht.»

«In ein paar Wochen vielleicht? Oder Monaten? Oder Jahren?»

«Ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich.»

«Unwahrscheinlich. Also nicht ganz ausgeschlossen?»

«Doch, es ist ausgeschlossen!»

«Gerade hast du gesagt, es sei nur unwahrscheinlich», stelle ich klar.

Inga sieht mich ernst an. «Christoph, ich mag dich echt gerne …»

Oh, was kommt jetzt?

«Du bist so ein netter Kerl …»

Nett ist immer schlecht.

«… und die zwei Mal Sex waren auch so weit okay.»

Drei Mal! Egal.

«Aber ich empfinde einfach nichts für dich.»

Peng. Breitseite. Gegen die Gefühle einer Frau kommt man schlecht mit Argumenten an. Ich versuche eine andere Strategie.

«Ach, das kommt mit der Zeit», sage ich so souverän, wie ich nur kann.

«Das glaube ich nicht», erwidert Inga mit Nachdruck.

«Doch, doch, da bin ich mir sicher.»

«Christoph! Nein! Schlag dir das aus dem Kopf, ja?»

«Ja, okay, ist gut», sage ich beschwichtigend, um ein wenig den Druck aus der Diskussion zu nehmen.

«Gut, und jetzt möchte ich, dass du gehst.»

«Was? Du schmeißt mich raus?»

«Ja.»

«Aber … aber vorhin hast du gesagt, ich kann noch ein paar Minuten bleiben, wenn ich will», sage ich erschrocken.

«Das war vorhin, und jetzt ist jetzt. Und jetzt will ich, dass du gehst!», erwidert sie ernst.

Ich lache unsicher. «Echt? Kann ich nicht noch ein bisschen dableiben?»

«Nein.»

«Ich setze mich auch in eine Ecke und bin ganz still.»

«Nein!»

Aus purer Verzweiflung greife ich nun zum letzten Mittel, gehe vor ihr auf die Knie und ziehe den Kaugummiautomatenring aus der Tasche.

«Ich liebe dich, Inga! Ich will Kinder mit dir! Ich will mit dir alt werden!», sage ich mit ergriffener Stimme und lege alles, aber auch wirklich alles, was ich schauspielerisch aufzubieten habe, in diese drei Sätze.

Inga schüttelt den Kopf. «Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? «Sie dreht sich um und will das Bad verlassen, doch ich umklammere ihre Beine, als wäre ich ein Schiffbrüchiger und sie die letzte umhertreibende Planke.

«Lass das. Lass mich los!»

Sie versucht, sich zu befreien, doch ich klammere mich noch fester an sie.

«Lass los, hab ich gesagt! Oder ich werde ungemütlich!»

Und wie um ihre Ungemütlichkeit unter Beweis zu stellen, reißt sie sich mit einem Ruck los und knallt mir dabei mit voller Wucht das Knie gegen den Kopf. Mir wird schwarz vor Augen, ich kippe um und bleibe reglos liegen.

«Ups, das wollte ich nicht!», sagt Inga, beugt sich zu mir herab, verpasst mir einige leichte Schläge auf die Wange und rüttelt an meiner Schulter. «Christoph? … Christoph?» Ihre Stimme klingt zunehmend besorgt.

Sehr gut. Die Sorge ist der kleine Bruder der Liebe. Ich muss diese Gefühlsregung nutzen. Nach einigen Sekunden öffne ich die Augen und blicke sie schmachtend an.

«Pfleg mich, Inga! Bitte!»

Inga reißt daraufhin ganz offensichtlich der Geduldsfaden. Wütend richtet sie sich auf.

«Hannes!», ruft sie, und ihre Stimme überschlägt sich dabei. «Du kannst jetzt rauskommen. Wir haben hier ein Problem.» Das verwirrt mich dann doch einigermaßen.

«Äh, Entschuldigung, wer ist jetzt bitte Hannes?»

Die Antwort tritt einen Moment später aus ihrem Schlafzimmer. Hannes ist ein hünenhafter Typ, mit raspelkurzen Haaren und einem niedlichen Babygesicht, dessen mutterinstinktaktivierende Wirkung er aber ganz eindeutig durch das Anbringen besonders bedrohlicher Tattoos auf seinen baumstammbreiten Oberarmen zu kompensieren versucht hat. Hannes bleibt wenige Zentimeter vor meinem Kopf stehen, blickt dann grimmig auf mich herab und spannt dabei seine Muskeln an.

Mit Muckis zu protzen ist echt oberarm, fällt mir spontan dazu ein, doch ich halte mich vorerst zurück und warte ab, wie sich die Situation entwickelt.

In Gastgebermanier breitet Inga die Hände aus. «Darf ich vorstellen: Hannes, mein neuer Freund, Christoph … ein Bekannter.»

«Wie jetzt, dein neuer Freund?», frage ich verdutzt und immer noch am Boden liegend.

«Mein neuer Freund!», wiederholt Inga. «Was genau gibt’s da jetzt nicht zu kapieren? Hannes und ich haben uns am Wochenende kennengelernt und sind jetzt zusammen.» Sie tritt zu ihm und schmiegt sich zärtlich an seinen massigen Körper. «Er ist Eishockeyspieler.»

Hannes ist sichtlich stolz und grinst mich mit dümmlichem Gesichtsausdruck an. Von meiner Position aus kann ich durch seine Nasenlöcher bis ins Innere seines Schädels blicken, und was ich dort sehe, beunruhigt mich zutiefst: nichts als gähnende Leere.

Ich merke, wie Wut in mir aufsteigt. Erst langsam, dann mit zunehmender Intensität.

«Und der Hannes war also jetzt die ganze Zeit in der Wohnung und hat unser privates, sehr, sehr vertrauliches Gespräch belauscht?», frage ich mit vermutlich hochrotem Kopf.

«Ich habe Hannes zur Verstärkung geholt, weil ich schon damit gerechnet habe, dass du Probleme machst …»

«Dass ich Probleme mache? Entschuldige mal! Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Probleme gemacht!», schreie ich empört. «Ich war bisher noch nie das Problem, sondern immer die Lösung!»

Die leicht erhöhte Lautstärke meiner Stimme ruft sofort Hannes auf den Plan. Er stellt sich schützend vor Inga.

«Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst, Christoph», sagt er in einem Ton, als würde er einen kleinen Jungen zurechtweisen, der – statt wie vereinbart den Rasen zu mähen – in den Gartenteich mit den Kois uriniert hat.

«Pff. Ich gehe nirgendwo hin, du Fleischklops», erwidere ich unbeeindruckt und verschränke die Arme vor der Brust. «Ich bleibe genau hier liegen. Wenn ihr mich loswerden wollt, dann müsst ihr mich schon rausschmeißen.»

Sich wegen einer Frau zum Affen zu machen, ist die eine Sache und bescheuert genug. Aber sich mit einem Typen anzulegen, der doppelt so groß und drei Mal so breit ist wie man selbst und der zudem den größten Teil seiner Zeit damit verbringt, andere Fleischklopse gegen die Bande einer Eisfläche zu checken oder ihnen gleich mit einem gezielten Ellenbogenhieb den Kiefer zu brechen, legt die Vermutung nahe, dass wichtige Überlebensmechanismen nicht einwandfrei funktionieren.

Nach meiner Aufforderung fackelt Hannes nicht lange, packt mich am Kragen, schleift mich erst durch die Wohnung, dann die drei Stockwerke durchs Treppenhaus nach unten, dann vom zweiten Hinterhof in den ersten und von dort durch die Haustür auf die regennasse, schlammige Straße, wo er mich unsanft ablegt.

«Nimm’s nicht so schwer, Christoph. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Ich wünsch dir noch einen schönen Abend, ja?»

Er nickt mir wohlwollend zu, dreht sich dann auf dem Absatz um und geht zurück zum Haus.

«Schieb dir deinen schönen Abend mal schön sonst wohin!», brülle ich ihm wütend hinterher. «Du babygesichtige Eishockey-Hupe, du!»

Okay, da hatte ich schon mal bessere Einfälle. Beim Beleidigungenerfinden bin ich zugegebenermaßen etwas aus der Übung. Dennoch bleibt Hannes an der Tür stehen, hält dort einige Sekunden inne, dreht sich schließlich wieder um und kommt zurück. Scheiße.

«Ey, war nicht so gemeint», rudere ich hastig zurück. «Ich meinte jemand anderen, nicht dich! Oder dachtest du jetzt, ich meine dich? Haha, neeeee! Nee, nee, nee! Dich meinte ich nicht! Echt! Ich schwör!»

Hannes baut sich vor mir auf und sieht mit einem Gesichtsausdruck auf mich herab, den ich nicht deuten kann. Nachdenklichkeit kann es ja kaum sein. Womit sollte er auch nachdenken? Fakt ist aber, dass er mir die Hand reicht, um mir aufzuhelfen. Nur warum? Fühlt er sich an so eine Art Ehrenkodex gebunden, der es ihm verbietet, einen am Boden Liegenden zu schlagen? Will er mir also zuerst auf die Beine helfen, um mich anschließend mit einem wuchtigen Faustschlag wieder niederzustrecken?

«Hör mal», beginnt Hannes zögerlich, «du kennst Inga besser als ich. Da kannst du mir doch sicher sagen, ob sie eher der Typ ‹lange Leine› oder ‹kurze Leine› ist.»

«Bidde?» Ich habe keinen blassen Schimmer, was der überdimensionierte Eishockeyspieler von mir will.

«Na, braucht sie eher ihren Freiraum, oder soll ich ihr sagen, was sie tun soll?»

Ich sehe Hannes entgeistert an. «Du willst Beziehungstipps von mir?»

«Ja, warum nicht?», erwidert er unschuldig. «Dann habe ich auch überhört, was du eben gesagt hast.»

Ich blicke Hannes an und denke einige Sekunden angestrengt nach. Eigentlich die perfekte Chance, um Rache zu üben. Inga ist definitiv der Typ «lange Leine». Sie kann es auf den Tod nicht ausstehen, wenn man ihr irgendwelche Vorgaben macht. Selbst vorsichtig an sie herangetragene Vorschläge kommen ganz und gar nicht gut an.

«Kurze Leine! Ganz klar!», sage ich schließlich und freue mich insgeheim diebisch über meine Ausgebufftheit.

«Danke, Mann! Bist ’n guter Typ!», lobt mich Hannes. «Hast mir sehr geholfen.» Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, dreht er sich um und geht zurück ins Haus.

Ich blicke ihm noch einige Sekunden nach und frage mich voller Schadenfreude, wie viele Stunden Ingas neue Beziehung wohl noch halten wird. Als ich mich grinsend umdrehe, fährt ein Möbeltransporter der Firma Karmann vorbei, pflügt durch eine Pfütze im Rinnstein, und ich werde von einer gewaltigen Wasserfontäne von oben bis unten durchnässt. Während ich dem LKW wütend hinterherblicke, kann ich auf dessen verdreckter Rückseite nur das Wort Karma entziffern. Soll das jetzt witzig sein, oder was?!

Ich unterdrücke den Impuls, einfach loszuschreien, und schleppe mich stattdessen zu Fuß nach Hause. Zu allem Überfluss setzt nun auch noch eiskalter strömender Regen ein. Genau das richtige Setting also, um über ein weiteres dunkles Kapitel in dem Buch Frauen – Eine Chronologie des Scheiterns nachzudenken. Oh, wie ich dieses Buch satthabe. Ich würde es nur allzu gerne so schnell wie möglich beenden und ein neues beginnen. Eines, das ausschließlich von meinem überwältigenden Erfolg bei Frauen handelt und davon, wie ich endlich die Richtige finde. Aber bis jetzt ist dieses neue Buch für mich eines mit sieben Siegeln. In einem abgeschlossenen Schrank. Auf dem Dachboden eines einsamen Hauses. Auf einem weit entfernten Planeten. In einer uns noch unbekannten Galaxie.

2

Der Tag danach. Ich wache schweißgebadet auf. Ein schlimmer Albtraum liegt hinter mir, an dessen Inhalt ich mich aber zum Glück nur noch vage erinnern kann. Im Wesentlichen ging es darum, dass Hannes in kompletter Eishockeymontur schlägerschwingend eine Hetzjagd auf mich veranstaltet hat. Dabei fuhr er nicht auf Schlittschuhen, sondern ritt auf einer riesigen Vagina mit Reißzähnen – Stichwort: Vagina dentata –, die er – Achtung! – an der kurzen Leine hielt.

Was genau dieser Traum zu bedeuten hat, will ich gar nicht wissen. Zumal es nicht der erste Albtraum dieser Art ist. Variationen des Themas haben mich schon des Öfteren heimgesucht, besonders in den Zeiten kurz vor, während oder nach einer Trennung, und die gab es in meinem bisherigen Leben reichlich.

Ich bin ein ausgewiesener Experte in Sachen Liebeskummer, und so weiß ich nur allzu gut, was jetzt zu tun ist, um mich vor Aktionen zu bewahren, die mir das letzte Fünkchen Selbstachtung rauben würden.

Meine To-do-Liste beinhaltet folgende Punkte:

Inga aus meiner Facebook-Freundesliste löschen, um sie nicht online stalken zu können.

Handy-Vertrag kündigen, um nicht in Versuchung zu geraten, nachts schmachtende und flehende SMS zu schreiben.

DSL-Vertrag kündigen, um nicht in Versuchung zu geraten, nachts schmachtende und flehende E-Mails zu schreiben.

Keine Briefe! Keine Postkarten! Keine singenden Blumenboten!

Mich mit etwas anderem als Alkohol ablenken.

Mal über Sport nachdenken.

Eventuell sogar Sport machen.

Zum Glück habe ich unter der Woche relativ wenig Zeit, um mich mit Hege und Pflege meines Trennungsschmerzes zu beschäftigen, denn ich bin – wie bereits erwähnt – Erzieher in einer Kindertagesstätte. Genauer gesagt, in der KitaKunterbunt. Dort rackere ich mich von Montag bis Freitag mit zwanzig Kleinkindern ab, wickle im Akkord, klebe Pflaster auf, tröste und singe das Marienkäferlied.

Jeder Arzt hätte bei mir nach einer derart traumatischen Trennung eine mittelschwere Depression diagnostiziert, doch Krankschreibung ist bei meiner Chefin keine Option. Frau Hollweg gehört nämlich zum Typus der tyrannischen Vorgesetzten. Für den einen Tag, an dem ich mich tatsächlich einmal wegen einer eitrigen Seitenstrangangina krankschreiben ließ, wurde ich mit einer einwöchigen Zwangsfortbildung mit dem Titel «Krankheitsprävention am Arbeitsplatz – Hygiene, Ernährung, innere Einstellung» bestraft. So etwas möchte ich kein zweites Mal erleben.

Frau Hollweg ist Kettenraucherin, hundertzwanzig Kilo schwer und würfelförmig, sprich: genauso groß wie breit. Sie hat die gleiche Frisur wie Wickie aus Flake, ein Gesicht wie ein Preisboxer und eine ebensolche Mentalität. Seit den sechziger Jahren ist sie in der Frauenbewegung aktiv und laut eigenem Bekunden mit Alice Schwarzer per du. Mittlerweile steht sie kurz vor dem Erreichen des Rentenalters, ist aber kein bisschen altersmilde.

Ich bin der einzige männliche Erzieher, den diese Kita jemals gesehen hat, und wie ich irgendwann erfahren habe, hat sich Frau Hollweg mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass ich eingestellt werden sollte. Denn ihrer Meinung nach bringen Männer das fragile, innerbetriebliche Gleichgewicht der Kita Kunterbunt durcheinander. Weil sie sich aber gegen ihre Vorgesetzten nicht durchsetzen konnte, muss nun ich, Christoph Herrlich, ganz alleine für die jahrtausendelange Unterdrückung der Frau büßen. Zum Beispiel mit diesen Klassikern: «Herr Herrlich, Noah-Samuel hat sich mal wieder im Verkleidungsraum übergeben. Seien Sie so gut und machen das weg, ja?» oder «Herr Herrlich, würde es Ihnen etwas ausmachen, heute auch noch die Spätschicht zu übernehmen? Anita und ich wollen einen Beauty-Tag einlegen.»

Wenn man die beiden Frauen sieht, wird einem sofort klar, dass bei dem Ausgangsmaterial ein einziger Beauty-Tag rein gar nichts ausrichten kann. Da bräuchte es schon einen ganzen Beauty-Monat. Mindestens. Und selbst dann wäre nicht gewährleistet, dass eine Verbesserung eintritt.

Anita ist meine Kollegin und Frau Hollwegs beste Freundin. Die beiden sehen sich nicht nur verblüffend ähnlich, sie kleben auch den ganzen Tag aneinander, zumeist mit Kippe und Kaffee in Frau Hollwegs Büro, wo sie die jahrtausendelange Unterdrückung der Frau diskutieren, während ich mich mit zwanzig Kleinkindern abrackere.

Diese Woche hat sich Frau Hollweg wieder einmal etwas ganz Besonderes ausgedacht, um mir das Leben schwer zu machen: Sie hat ein neues Kind aufgenommen, obwohl wir bereits jetzt viel zu viele Kinder mit viel zu wenigen Erziehern betreuen. Im Grunde arbeite ja eigentlich nur ich direkt am Kind, während Frau Hollweg und Anita meist mit Rauchen, Kaffeetrinken und der Diskussion über die jahrtausendelange Unterdrückung der Frau beschäftigt sind.

Ich hatte also zuvor vehement gegen die Aufnahme eines weiteren Kindes protestiert. Ohne Erfolg, wie sich jetzt herausstellt, denn während ich mit den Kindern in unseren Marienkäferkostümen das morgendliche Ritual des Marienkäfertanzes zelebriere – «Käfer, du gefällst mir sehr, wo hast du die Punkte her?» –, klopft es an der Tür, und Frau Hollweg kommt mit einem neuen Kind und dessen Eltern herein.

«Herr Herrlich, darf ich Ihnen unseren Neuzugang Jan-Frederick und seine Eltern vorstellen?», begrüßt mich Frau Hollweg freundlich bis zum Anschlag, wie sie es immer ist, wenn Eltern anwesend sind.

Der Vater des Jungen trägt die Uniform eines hochrangigen Luftwaffenoffiziers. Die Mutter ist klein, gedrungen und hat keinen Hals. Sie trägt Reiterstiefel und eine grüne Steppweste. Ich gebe beiden zur Begrüßung die Hand und bemühe mich, so freundlich wie möglich zu sein. Auch dem kleinen Jan-Frederick reiche ich die Hand, der diese aber ignoriert. Jetzt erst nehme ich das Aussehen des Jungen richtig wahr. Er trägt allen Ernstes nach hinten gegelte Haare und hat außerdem den Kragen seines pinken Poloshirts hochgestellt, so als wäre er geradewegs aus den achtziger Jahren angereist.

«Ich weiß, ich weiß, Herr Herrlich», trällert Frau Hollweg schmeichelnd. «Sie waren gegen die Aufnahme eines weiteren Kindes, aber Major Holm und seine Frau konnten mich durch eine großzügige Spende überzeugen.»

Die drei lächeln und zwinkern sich konspirativ zu.

«Eine Spende, die allen hier große Freude bereiten wird. Es ist …»

Dramatische Pause. Spannung.

«Ein Kaffeeautomat!»

Jubel.

«Ach, das ist doch keine große Sache», winkt Major Holm ab. «Unsere Kantine hatte einen zu viel bestellt, und wir wussten nicht, wohin damit. Da dachte ich mir, wo ist ein Kaffeeautomat besser aufgehoben als hier bei Ihnen …»

«Ganz richtig», pflichtet ihm Frau Hollweg zufrieden brummend bei.

«Kinder trinken keinen Kaffee», sage ich trocken.

«Unser Jan-Frederick schon», erwidert Frau Holm in überraschend nöligem Ton.

«Aber nur Espresso», quäkt Jan-Frederick von unten.

«Und Anita und ich trinken ebenfalls gerne Kaffee, Herr Herrlich», setzt Frau Hollweg noch einen drauf. «Jetzt seien Sie mal nicht so undankbar, Sie … Sie Yogi-Tee-Trinker!»

«Yogi-Tee-Trinker, haha, sehr gut», pflichtet ihr Major Holm prustend bei, woraufhin sich erst alle Erwachsenen vor Lachen kringeln und dann schließlich auch die Kinder mit einstimmen.

«Yogi! Yogi! Yogi!»

«Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Yogi-Tee getrunken», stelle ich klar, doch keiner der Anwesenden nimmt das zur Kenntnis.

Bloß weil ich hin und wieder einen flauschigen Wollpulli trage und Ukulele spiele, ist das noch lange kein Grund, mich als Weichei abzustempeln. Ganz offensichtlich sehe das jedoch nur ich so. Nach einer gefühlten Viertelstunde ebbt das Gelächter ab.

«Hach, herrlich. Herrlich, Herr Herrlich», witzelt Frau Hollweg weiter, was nicht zur Beruhigung der Gemüter beiträgt.

«Herrlich, Herr Herrlich, haha, auch sehr gut!», ruft Major Holm.

Wieder ausgelassenes Gelächter, das sich erst nach einer weiteren gefühlten Viertelstunde beruhigt. Frau Hollweg wischt sich die Lachtränen aus den Augen.

«Na, dann wollen wir Sie mal nicht weiter bei Ihrer Arbeit stören, Herr Herrlich», sagt sie schließlich, lässt den Blick über meinen Marienkäferkörper gleiten und verlässt mit den immer noch grinsenden Eltern den Raum, nachdem diese sich noch kurz und zackig von ihrem Sohn verabschiedet haben.

Wenig später stellt sich heraus, dass Jan-Frederick nicht nur ein Kind zu viel ist, sondern auch eines, das im Grunde einen Betreuer für sich alleine bräuchte. Oder besser zwei. Mit schwarzen Gürteln in irgendeiner obskuren asiatischen Kampfsportart. Denn als ich ihn in unserer Kita herzlich willkommen heißen will, hört er mir gar nicht erst zu, sondern geht schnurstracks zu den Spielzeugautos in der Ecke, schubst auf dem Weg dorthin die kleine, immer noch als Marienkäfer verkleidete Romy zur Seite, die daraufhin hinfällt, auf dem Rücken liegen bleibt und anfängt, bitterlich zu weinen. Ich nehme Romy sofort hoch, um sie zu trösten, und wende mich anschließend an den Missetäter.

«Jan-Frederick, ich würde mit dir ganz gerne mal über die Dos und Don’ts unseres Zusammenlebens hier sprechen. Setzt du dich mal bitte zu mir.»

Doch anstatt mich vorbehaltlos als Respektsperson anzuerkennen, tritt mir der Junge kurzerhand und mit voller Wucht gegen das Schienbein. Aua! Das tut weh!

In diesem Stil geht es den ganzen Tag weiter. Nicht verwunderlich also, dass ich abends ein körperliches und nervliches Wrack bin.

Zum Glück habe ich Freunde. Die zweite stabile Säule, auf der mein Leben – neben der «Karriere» – derzeit ruht. Sie heißen Hendrik und Zwenn.

Für gewöhnlich treffe ich mich einmal die Woche mit ihnen in unserer Stammkneipe Zum durstigen Hund. Da ich mich aber momentan in einer emotionalen Ausnahmesituation befinde, werde ich ab sofort jeden Tag hingehen. Und Zwenn ist sowieso immer da. Tagsüber steht er im Baumarkt an der Säge, abends ist er Biertrinker.

Beim weiblichen Geschlecht ist Zwenn ähnlich erfolglos wie ich. Wobei man das eigentlich gar nicht so sagen kann, denn im Grunde ist er nicht erfolg-, sondern einfach nur völlig ambitionslos. Ich habe ihn noch nie mit einer Frau sprechen sehen, deshalb hat er vermutlich auch noch nie eine Abfuhr bekommen.

Dafür hat Zwenn andere Qualitäten, die ich sehr zu schätzen weiß. Für mich ist er nämlich so eine Art Liebeskummertherapeut. Nicht nur, weil er mich stets tatkräftig dabei unterstützt, den Trennungsschmerz mit reichlich Alkohol aus dem Körper zu schwemmen, sondern vor allem, weil er ein so hervorragender Anschweigepartner ist. Mit Zwenn kann man einen ganzen Abend mit weniger als zehn Sätzen bestreiten, inklusive Begrüßung, Getränkebestellungen und Verabschiedung. Außerdem kann er stundenlang still sitzen, ohne an seinem Handy herumspielen zu müssen. Eine Fertigkeit, die heutzutage praktisch niemand mehr beherrscht. Ideale Voraussetzungen also, um einen Liebesversehrten wie mich zu behandeln.

Frauen verarbeiten ihren Liebeskummer in der Regel ja, indem sie darüber reden: mit der besten Freundin, der weniger besten Freundin, der Nachbarin, der Kassiererin im Supermarkt, der Hausärztin, dem Paketboten, dem Stromzählerableser. Es scheint, als würde der Schmerz in dem Maße abgebaut, wie Zeit aufgewendet wird, um darüber zu sprechen.

Ganz anders bei uns Männern. Da ist die Zeit entscheidend, die wir investieren, um in Anwesenheit anderer über den Schmerz zu schweigen.

«Na?», begrüße ich Zwenn herzlich, als ich in den Hund komme und mich neben ihn an den Tresen setze.

«Na?», grüßt er launig zurück, und dann ist erst mal Ruhe.

Fred, der Wirt, zapft ein Bier und stellt es vor mich hin. Zwenn und ich stoßen wortlos an und trinken. Dann erst platze ich mit den brandheißen Neuigkeiten heraus.

«Mit Inga ist Schluss.»

Zwenn blickt mich an, streicht sich über seinen beachtlichen Bart und nickt. Einige Minuten verstreichen. Menschen kommen und gehen. Gläser werden befüllt und leer getrunken. Der zahnlose Typ in der Ecke knackt den Jackpot am Merkur-Spielautomaten und freut sich darüber maßlos. Und mir wächst das erste graue Haar.

«Scheiße», sagt Zwenn schließlich und gönnt sich fassungslos einen weiteren Schluck von seinem Bier.

Ich nicke zustimmend.

Die nächste Stunde ist Zwenn damit beschäftigt, die neue Information sacken zu lassen. Als dies geschehen ist, hebt er sein Glas ein weiteres Mal und stößt mit mir an.

«Im Bier sind genügend weibliche Hormone. Da braucht man gar keine Frau zusätzlich.»

Ich nicke.

«Und Bier macht auch keinen Stress», ergänzt er eine weitere Stunde später.

Bald darauf ist der Abend auch schon wieder rum.

Zwenn trinkt aus, sagt: «Muss morgen wieder an die Säge!», klopft mit den Fingerknöcheln zwei Mal auf den Tresen – das internationale Zeichen für: «Ich bin dann mal weg» – und geht.

Ich bleibe noch eine Weile sitzen und bin zufrieden, dass ich heute immerhin drei Stunden auf mein imaginäres Liebeskummerverarbeitungszeitkonto eingezahlt habe.

Am nächsten Morgen führe ich mit Jan-Fredericks Mutter ein ernstes Gespräch über das unangemessene Verhalten ihres Sprösslings, doch die hat wenig Verständnis für meine Sorgen.

«Sie müssen sich gegenüber dem Kind schon durchsetzen und können nicht bei jeder Kleinigkeit zu uns rennen», lautet ihre lapidare Antwort.

«Äääh, erstens ist es keine Kleinigkeit für uns, wenn ein Kind ein so gewaltbereites Verhalten zeigt», antworte ich in meinem jahrelang erprobten Pädagogenton, «und zweitens bin ich genau genommen nicht zu Ihnen gerannt. Sie sind zu mir gekommen.»

«Versuchen Sie nicht, cleverer zu sein, als Sie tatsächlich sind, ja? Sie wissen ganz genau, wie ich das meine. Außerdem kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass unser Jan-Frederick so etwas getan haben soll. Bei uns zu Hause ist er immer so ein Engel. Stimmt’s, Jan-Frederick?»

Der Junge blickt seine Mutter herzerweichend unschuldig an und nickt beflissen.

«Sehen Sie?»

«Nein, sehe ich nicht», sage ich. «Ich sehe nur, dass er nickt.»

Frau Holm blickt mich mit unverhohlener Genervtheit an. «Jetzt seien Sie mal nicht so passiv-aggressiv, Herr Herrlich!»

«Ich?», frage ich ehrlich verwundert zurück.

«Ja! Sie! Erledigen Sie doch einfach anständig Ihre Arbeit. So wie alle anderen auch.»

Ich fühle mich von der offensiven Art der Mutter ein wenig vor den Kopf gestoßen und benötige ein paar Sekunden, um mich wieder zu fangen.

«Und was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf?»

«Ich bin Tiertrainerin.»

Ich blicke Frau Holm mit aufgerissenen Augen an. «Tiertrainerin?! Und der Papa Major? Auweia», rutscht es mir heraus.

«Haben Sie damit ein Problem?», erwidert Jan-Fredericks Mutter scharf.

«Äh, nein. Ich habe damit kein Problem. Aber ich vermute, dass Ihr Sohn nicht auf meinen Erziehungsansatz anspricht, weil er von zu Hause keine normale Kommunikation gewohnt ist.»

«Na, hören Sie mal! Natürlich ist er das!», entgegnet mir Frau Holm. «Zu Hause kommunizieren wir sehr effizient, das können Sie mir glauben. Wir benutzen eine Vielzahl an Kommandos, und Jan-Frederick spricht darauf sehr gut an: Lass, Fass, Sitz, Platz, Wurst, Putz, Topf, Bett. Wenn es Probleme gibt, muss das also an Ihnen liegen.»

Damit scheint unsere Unterhaltung für sie zu Ende zu sein, zumindest dreht sie sich wortlos um und lässt mich mit ihrem Sohn alleine. Ich blicke Jan-Frederick wohlwollend an und lege ihm freundschaftlich eine Hand auf die Schulter.

«Wir beide finden schon einen Weg, wie wir miteinander klarkommen. Ganz ohne Kommandos, hm?»

Doch statt einer Antwort tritt er mir wieder mit voller Wucht gegen das Schienbein. Aua!

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: