9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

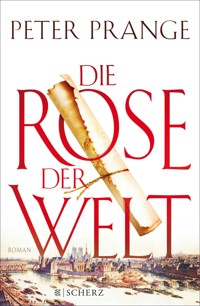

Paris, an der Sorbonne, der ersten Universität der Welt: 1229 geraten Robert und Paul in den dramatischen Konflikt zwischen Gottesfurcht und der Freiheit des Denkens. Und beide kämpfen um die Liebe derselben Frau. Noch nie wurde vom Anfang unserer Universitäten erzählt wie in diesem großen Roman von Bestsellerautor Peter Prange: mitreißend, authentisch, verblüffend aktuell. »Die Rose der Welt« – so wird im ganzen Abendland die 1229 gegründete Pariser Universität gepriesen. Dorthin streben die Freunde Robert und Paul, der eine, um Karriere als Gelehrter zu machen, der andere, um als Kopist Bücher für den Lehrbetrieb zu produzieren. Am Karneval geraten beide in eine "Eselsmesse", eine orgiastische Feier der Studenten zur Verhöhnung des Bischofs und der Pfaffen. Ein Tumult bricht aus, Soldaten metzeln die Studenten nieder. Die Folgen erschüttern ganz Frankreich. Die Universität tritt in den Streik, ein Machtkampf beginnt zwischen den Magistern und ihren Studenten auf der einen sowie der Obrigkeit von Kirche und Staat auf der anderen Seite. Im Sturm der entfesselten Mächte muss Robert sich entscheiden: zwischen der Liebe zur Wissenschaft und seiner Karriere – und der Liebe zur schönen Marie, in der er eine Seelenverwandte gefunden hat. Aber Marie ist die Frau seines besten Freundes Paul …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 677

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Dr. Peter Prange

Die Rose der Welt

Roman

Über dieses Buch

»Die Rose der Welt« – so wird im ganzen Abendland die 1229 gegründete Pariser Universität gepriesen. Dorthin streben die Freunde Robert und Paul, der eine, um Karriere als Gelehrter zu machen, der andere, um als Kopist Bücher für den Lehrbetrieb zu produzieren. Am Karneval geraten beide in eine »Eselsmesse«, eine orgiastische Feier der Studenten zur Verhöhnung des Bischofs und der Pfaffen. Ein Tumult bricht aus, Soldaten metzeln die Studenten nieder. Die Folgen erschüttern ganz Frankreich. Die Universität tritt in den Streik, ein Machtkampf beginnt zwischen den Magistern und ihren Studenten auf der einen sowie der Obrigkeit von Kirche und Staat auf der anderen Seite. Im Sturm der entfesselten Mächte muss Robert sich entscheiden: zwischen der Liebe zur Wissenschaft und seiner Karriere – und der Liebe zur schönen Marie, in der er eine Seelenverwandte gefunden hat. Aber Marie ist die Frau seines besten Freundes Paul …

Noch nie wurde so vom Anfang unserer Universitäten erzählt: mitreißend, authentisch, verblüffend aktuell.

»Ein Geschenk für alle Wissensdurstigen.« Brigitte

»Peter Prange gewährt in seinem Roman nie gesehene Einblicke in das akademische Leben seiner Protagonisten und der Bürger von Paris (…). Wunderbar geistreich.« Rainer Holbe, Luxemburger Wort

Weitere Titel des Autors:

›Unsere wunderbaren Jahre‹

›Das Bernstein-Amulett‹

›Ich, Maximilian, Kaiser der Welt‹

›Die Philosophin‹

›Die Principessa‹

›Werte. Von Plato bis Pop – Alles, was uns verbindet‹

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2016

Karte: Abbildung von Paris 1223, bpk/adoc-photos

ISBN 978-3-10-403283-2

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

[Motto]

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Erster Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

Zweiter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

Dritter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

Vierter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

Fünfter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

Sechster Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

Siebter Teil

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

Post scriptum

Parens scientiarum

Dichtung und Wahrheit

Glossar

Danke

Peter Prange im Interview

In memoriam Pater Dr. Gerhard Suk OP. Er hat mir die ersten philosophischen Texte zu lesen gegeben. Meinen Gymnasiallehrern Arno Hohage und Horst Kamps sowie meinem Doktorvater Kurt Kloocke zum Dank.

»Nam et ipsa scientia potestas est –

denn auch die Wissenschaft selbst ist Macht.«

Francis Bacon, Meditationes sacrae

Sorbon / In den Ardennen 1223

Prolog

Epiphanias

»Mache dich auf, werde licht.«

Jes60,1

1

»Paris«, flüsterte Robert, als spräche er ein verbotenes Wort aus. »Glaubst du, dass wir es wirklich je dorthin schaffen?«

»Das schwöre ich dir bei der Ziege von Père Joseph!«, erwiderte Paul. »Und wenn Paris auf dem Mond läge!«

»Aber wir waren bis jetzt noch nicht mal in Mézières.«

»Weil Monsieur Valmont mich auspeitschen würde, wenn ich einen ganzen Tag lang verschwinde.«

»Aber Paris ist hundertmal weiter weg als Mézières, sagt Abbé Lejeune.«

»Ja, und? Wenn wir erst in Paris sind, kommen wir sowieso nie wieder zurück!«

Seit Jahren hatte es keinen so milden Winter mehr gegeben wie in diesem Jahr. Die Vögel zwitscherten wie im Frühling, und die Luft war so warm und weich, dass Robert und Paul ohne zu frieren auf ihrem »Thron« sitzen konnten, einem Felsvorsprung des Galgenbergs, von wo aus man das ganze Tal überblickte. Die Dorfbewohner mieden den Ort wie die Pest, sie glaubten, dass auf dem Hügel die Geister der Gehenkten spukten, die hier hingerichtet wurden und die der Gemeindeküster Père Joseph am Rande der Richtstätte verscharrte, weil ihre Leichname nicht in geweihter Erde ruhen durften. Paul glaubte nicht an solchen Hokuspokus, und auch Robert fürchtete sich eigentlich nicht vor Geistern, obwohl ihm manchmal schon etwas unheimlich war. Doch die Anziehungskraft des Ortes war größer als jede Angst. Denn im Wurzelwerk der Eiche, an deren Ast die Verurteilten aufgeknüpft wurden und so lange hängen blieben, bis Vögel ihnen die Augen aushackten, bewahrten sie ihren kostbarsten Schatz auf: eine in Wachstuch eingeschlagene Zeichnung von Paris, die Paul auf der letzten Kirchweih von einem betrunkenen Hausierer beim Würfelspiel gewonnen hatte. Das Bild zeigte eine Welt, die sie beide noch nie mit eigenen Augen gesehen hatten, aber nach der sie sich mit einer Inbrunst sehnten, als wäre sie ihre wahre und wirkliche Heimat: eine Stadt, die sich von Horizont zu Horizont erstreckte, ein scheinbar grenzenloses, unüberschaubares Gewimmel von Häusern, Straßen und Plätzen, wo Tausende von Menschen lebten, mit einem breiten, mächtigen Fluss, der eine so riesige Insel umströmte, dass sich darauf inmitten von Burgen und Klöstern eine Kathedrale erhob, deren Türme so hoch in den Himmel ragten, dass sie die Wolken zu berühren schienen … Wann immer Robert sich aus der Werkstatt seines Vaters und Paul vom Frondienst auf dem Gutshof der Valmonts davonstehlen konnte, kamen die zwei hierher, um zusammen das Bild zu betrachten und von ihrem künftigen Leben in der großen, fernen Stadt zu träumen, die sie anzog wie das heilige Jerusalem einen erlösungsuchenden Pilger und die ihnen doch zugleich so unwirklich schien, als läge sie tatsächlich auf dem Mond.

Paul drückte Robert die Zeichnung in die Hand und stand auf. »Allein schon wegen der Weiber will ich dahin«, sagte er und öffnete den Hosenlatz, um sein Wasser abzuschlagen. »Angeblich sind die Pariserinnen so hübsch, dass Gott rot wird, wenn sie zu ihm beten.«

Auch Robert hätte gern seine Blase entleert, um ohne Not die Predigt von Abbé Lejeune zu überstehen, dem sie gleich beim Hochamt ministrieren würden. Doch da er Pauls Neigung kannte, aus jeder Verrichtung einen Wettbewerb zu machen, unterdrückte er seinen Harndrang.

»Kannst du immer nur an Weiber denken?«, fragte er. »Ich dachte, wir wollen nach Paris, um zu studieren!«

»Natürlich«, grinste Paul. »Aber nicht nur die gelehrten Schriften. Primum vivere, deinde philosophari«, zitierte er seinen lateinischen Lieblingsspruch. »Erst leben, dann philosophieren!«

Robert beschloss, das Thema zu wechseln. »Weißt du, wie viel der Grundherr heute für die Messe bezahlt? Drei Écu! Ich war selbst dabei, wie Monsieur Valmont dem Abbé das Geld versprochen hat.«

Paul war so beeindruckt, dass sein Strahl mit einem Schlag versiegte. »Drei Écu? Für eine einzige Messe? So reich möchte ich auch mal sein!«

»Die Messe ist für die Seelen seiner Vorfahren«, erwiderte Robert.

»Ach so!« Paul zuckte die Schultern. »Dann ist es kein Wunder. Die Valmonts waren allesamt Hühnerdiebe und Rosstäuscher. Ohne die Fürbitte der Heiligen würden sie bis zum Jüngsten Tag im Fegefeuer schmoren.«

Robert schaute zu seinem Freund auf. »Was meinst du – kommt man wohl wirklich leichter in den Himmel, wenn jemand eine Messe für einen bezahlt?«

Paul lachte. »Daran glaube ich so fest wie an die unsterbliche Seele der Katze von Mère Moulin.« Er ging kurz in die Knie, um seinen Hosenlatz wieder zu verschließen. »Ach, Robert, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich dich beneide.«

»Du – mich? Warum denn das?«

»Dein Vater ist Flickschuster, du kannst gehen, wohin du willst, er wird dich nicht daran hindern. Wahrscheinlich ist er sogar froh, wenn er dich los ist, dann hat er ein Maul weniger zu stopfen. Ich dagegen …«

Ohne dass Paul den Satz zu Ende sprach, wusste Robert, was sein Freund meinte. Seit Abbé Lejeune zum ersten Mal von Paris erzählt hatte, träumten sie davon, in die Hauptstadt zu ziehen, um dort die große Schule zu besuchen, die sich Universität nannte und an der angeblich die klügsten Männer der Welt unterrichteten. Im Gegensatz zu dem Abbé, der nach nur einem Jahr das Studium hatte abbrechen müssen, weil ihm das Geld ausgegangen war, wollten Robert und Paul die sieben freien Künste bis zum Ende studieren, damit sie später nicht das armselige Leben ihrer Väter und Großväter führen mussten. Wer in Paris studiert hatte, dem standen Tore offen, zu denen sonst nur weit höher Geborene als sie Zutritt hatten. Abbé Lejeune hatte in der Hauptstadt Söhne von Bauern und Krämern kennengelernt, die Kanzleischreiber, Ärzte oder Notar geworden waren – einer hatte es sogar zum Sekretär eines königlichen Ministers gebracht! Lesen und Schreiben konnten Robert und Paul seit der Erstkommunion, sowohl Französisch wie Latein, Abbé Lejeune hatte es ihnen beigebracht, wie allen Ministranten, die ausreichend Begabung zeigten. Der Unterschied zwischen ihnen beiden war nur, dass, wenn Robert das Dorf verließ, kein Hahn danach krähen würde – sein Vater war zwar arm wie eine Kirchenmaus, doch ein freier Mann. Paul hingegen musste sich vom Leibherrn seines Vaters erst freikaufen, um nach Paris ziehen zu können – zwei Écu verlangte Monsieur Valmont für die Freisprechung eines jeden Bauernjungen, zum Ausgleich für den verminderten Frondienst der Familie.

Vom Kirchturm begann es zu läuten. Die beiden versteckten ihren Schatz wieder im Wurzelwerk der Eiche und machten sich auf den Weg. Abbé Lejeune mochte es gar nicht, wenn seine Ministranten zu spät zum Gottesdienst kamen.

»Vielleicht könnte ich ja erst mal allein nach Paris vorausgehen«, sagte Robert, als sie den Hügel hinab zum Dorfanger liefen.

»Warum zum Teufel das?«

»Um das nötige Geld aufzutreiben.«

»Du?«, fragte Paul verwundert. »Allein? Ohne mich? Wie willst du das denn schaffen?«

Robert genoss es, wenn sein Freund ausnahmsweise mal nicht der Überlegene war. »Erinnerst du dich an die Kopisten, von denen Abbé Lejeune erzählt hat?«

Paul runzelte die Stirn. »Du meinst die armen Teufel, die, statt zu studieren, Bücher abschreiben und die Kopien an reiche Studenten verkaufen oder ausleihen?«

»Abbé Lejeune sagt, das wäre ein einträgliches Geschäft. In ein, zwei Jahren hätte ich das Geld zusammen, und dann kommst du nach.«

»Kommt gar nicht in Frage!« Paul schüttelte den Kopf. »Wenn wir nach Paris gehen, dann nur zusammen. Außerdem, du und ich, wir kopieren keine Bücher – wir schreiben selber welche!«

Die wenigen Worte genügten, und Roberts kurzes Hochgefühl wich wieder jener allzu vertrauten Verzagtheit, die ihn so oft überkam, wenn er und Paul von der Zukunft sprachen. »Du vielleicht«, sagte er leise. »Du wirst später mal Bücher schreiben und ein berühmter Gelehrter werden, wenn Gott will. Aber ich?«

Paul klopfte ihm auf die Schulter. »Du auch, mein Bester. Warum sollen die Klugscheißer in Paris mehr können als du? Verlass dich nur auf mich, dann kannst du alles schaffen – egal, was du willst, sogar Bücher schreiben! Mit mir zusammen brauchst du dafür nicht mal den lieben Gott.« Er stieß ihn in die Seite. »Wer weiß, vielleicht wirst eines Tages auch du ein Magister?«

»Hör auf! Solche Reden bringen Unglück!«

»Warte nur ab, ich werde schon dafür sorgen. Weil, wenn ich erst Universitätskanzler bin, bestimme nämlich ich, wer in Paris unterrichten darf und wer nicht …«

Robert blieb die Luft weg. »Kanzler? Der Universität? Du?«

»Warum nicht?« Paul zuckte die Achseln. »Dem Mutigen gehört die Welt! Und was das Geld angeht, habe ich eine Idee, mit der wir dir die stumpfsinnige Kopiererei ersparen können.« Er schaute sich um, als habe er Angst, dass man sie belauschte. »Du weißt doch«, sagte er so leise, dass Robert ihn kaum verstand, »die steinerne Kirche, die sie in Mézières bauen – angeblich wird die zum Christkönigsfest eingeweiht. Bis dahin brauchen sie dringend Reliquien, um Pilger anzulocken.«

»Ja und?«

»Begreifst du nicht? Wir werden ihnen die Reliquien verschaffen!«

»Wie das denn?« Robert verstand überhaupt nichts mehr. »Sollen wir unter die Kreuzritter gehen?«

»Natürlich nicht.« Paul zog sein Verschwörergesicht. »Du weißt doch, wenn mein Vater und ich für die Valmonts schlachten, müssen wir das Gerippe der Schlachttiere auskochen. Bis kein Fitzelchen Fleisch mehr an den Knochen ist.« Er schaute Robert bedeutungsvoll an.

Der brauchte einen Moment, um zu kapieren. »Du meinst, du willst die Knochen …?«

»Ist der Groschen endlich gefallen?« Paul grinste. »Ein Knochen ist ein Knochen. Wer will unterscheiden, ob er von einer geschlachteten Sau oder von einem Märtyrer stammt?«

Paul war sechzehn, also zwei Jahre älter als Robert und einen halben Kopf größer, und er hatte schon so breite Schultern, dass nicht nur junge Mädchen ihm schöne Augen machten, sondern manchmal sogar erwachsene Frauen. Was Robert jedoch viel mehr an seinem Freund bewunderte, war sein Mut. Paul traute sich Dinge zu, an die Robert nicht einmal zu denken wagte, und er scheute auch nicht davor zurück, seine hochfliegenden Ziele zu benennen, obwohl er damit Gefahr lief, dass Gott ihn irgendwann für seinen Hochmut strafte.

»Aber wem willst du die Knochen verkaufen?« Wie so oft fiel Robert zu Pauls großartigen Plänen nur ein lahmer Einwand ein. »Ich meine – als Reliquien? Dass du im Morgenland warst und sie von dort mitgebracht hast, wird dir kaum jemand glauben.«

»Meinst du, das juckt die? Hauptsache, die Pilger strömen herbei und spenden.« Paul schaute ihn verächtlich an. Doch Robert kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er sich seiner Sache längst nicht so sicher war, wie er tat.

Sie hatten gerade den Dorfanger erreicht, als die Glocken verstummten. »Wir müssen uns beeilen«, sagte Robert. »Abbé Lejeune wartet bestimmt schon in der Sakristei.«

»Ach was«, erwiderte Paul. »Wahrscheinlich legt Père Joseph nur eine Pause ein. Je älter er wird, umso schneller erlahmen ihm die Kräfte.«

»Nur nicht im Ziegenstall«, sagte Robert.

»Nein«, bestätigte Paul, »da ist er unermüdlich!«

Lachend setzten sie ihren Weg fort. Während die Bauern und Tagelöhner zu Fuß mit ihren Familien zur Messe strebten, kam Monsieur Valmont, der Leibherr von Pauls Vater, auf seinem Rappen ins Dorf galoppiert. Vor der Kirche sprang er aus dem Sattel und warf einem Bauern die Zügel zu. Bevor er das hölzerne Gotteshaus betrat, zückte er seine Geldkatze.

»Ich hab’s!«, sagte Paul. »Er wird mir das Geld geben!«

»Wer – er?«

»Monsieur Valmont!«

»Bist du noch bei Trost? Er ist doch derjenige, der von dir das Geld verlangt!«

Paul strahlte, das Gesicht strotzend vor Zuversicht. »Warte nach der Vesper hinter der Sakristei! Dann wirst du schon sehen.«

2

Père Joseph liebte zwei Wesen in Gottes weitem Weltall – Jesus Christus im Himmel und seine Ziege auf Erden. Jesus Christus, weil der für ihn am Kreuz gestorben war, und seine Ziege, weil sie ihn täglich mit Milch und Käse versorgte und ihm außerdem sein verstorbenes Eheweib ersetzte.

Obwohl er das Amt des Mesners schon länger versah, als er zurückdenken konnte, lief ihm immer noch ein Schauer über den Rücken, wenn er am Abend nach der Vesper die einsame dunkle Kirche abschloss, damit bei Nacht keine bösen Geister darin ihr Wesen trieben. Doch täglich überwand er seinen Kleinmut, um der Gemeinde und dem Heiland zu dienen. Wie konnte er sich fürchten, wenn der Gekreuzigte bei ihm war? Mit einem Rülpser, in dem ihm der saure Messwein aufstieß, zusammen mit der Bärlauchwurst, von der er vor dem Hochamt einen Zipfel gegessen hatte, beugte er sein Knie vor dem Altar. Im blakenden Schein des ewigen Lichts zog die Jungfrau Maria Grimassen wie eine Hexe. Père Joseph schlug eilig das Kreuzzeichen und schlurfte in seinen Holzpantinen den dunklen Gang hinunter, um erst das Portal zu verschließen und dann den Opferstock zu leeren.

Mit noch vom Läuten schmerzenden Armen zog er die schwere Flügeltür zu und überprüfte den Sitz des Riegels, um sicherzugehen, dass die böse Nacht bis zum Morgengrauen aus dem Gotteshaus ausgesperrt blieb. Dann wandte er sich seiner zweiten Aufgabe zu. Wie viel Geld wohl heute im Opferstock lag? Als er den Schlüssel in das Schloss des Gotteskastens steckte, grummelte es schon wieder in seinem Unterleib. Wenn er wenigstens ein paar Winde lassen könnte, aber die Fürze steckten in seinen Gedärmen fest wie Dämonen, die nicht ausfahren wollten. Das hatte er Abbé Lejeune zu verdanken. Beim Hochamt hatte Père Joseph sich so sehr über den jungen Pfarrer geärgert, dass er bis zur Vesper dreimal den Ziegenstall hatte aufsuchen müssen, um sich zu beruhigen. Abbé Lejeune verdarb die ganze Jugend im Dorf, vor allem die beiden Rotzlöffel, die heute ministriert hatten, Paul Dubois und Robert Savetier. Während des Gottesdienstes hatten die zwei unentwegt die Köpfe zusammengesteckt und miteinander getuschelt, ohne dass Abbé Lejeune sie auch nur einmal zur Ordnung gerufen hätte. Das kam dabei heraus, wenn man den Söhnen von Flickschustern und Leibeigenen Lesen und Schreiben beibrachte!

Mit leisem Knarren öffnete sich das Schloss des Opferstocks. Als Père Joseph den Inhalt sah, traute er seinen Augen nicht. In der Dunkelheit glänzten zwischen ein paar Kupferlappen drei goldene Taler! Ungläubig nahm er die Münzen aus dem Kasten und biss in jede hinein. Kein Zweifel, sie waren echt! Wieder musste Père Joseph rülpsen. Wer hätte gedacht, dass er je einen solchen Schatz für seinen Heiland bergen würde! Mit vor Aufregung zitternden Händen verschloss er den Opferstock und eilte zurück zur Sakristei.

Was würde Abbé Lejeune mit dem vielen Geld tun?

Vor dem Altar grüßte Père Joseph die Jungfrau Maria und schlurfte zurück in die Sakristei. Dort gab er die Münzen in einen kleinen Beutel, damit sie auf dem Weg zum Pfarrhaus nicht verlorengingen. Auch wenn Abbé Lejeune die Jugend im Dorf verdarb, betrachtete Père Joseph es als seine Pflicht, ihm alles Geld, das er im Gotteskasten fand, getreulich auszuhändigen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, so stand es geschrieben, und Père Joseph war ein frommer Mann, der das Wort des Herrn befolgte, gleichgültig, wie sauer ihm sein Gehorsam fiel.

Mit einem Seufzer öffnete er die Tür der Sakristei, um in die Nacht hinauszutreten. Doch er hatte seinen Fuß noch nicht über die Schwelle gesetzt, da sprang ihm aus der Dunkelheit ein fauchendes Ungeheuer entgegen.

Gütiger Himmel – was war das?

Vor Schreck wollte Père Joseph zurück in die Sakristei, doch ein Ziegenbock versperrte ihm den Weg und stieß ihn meckernd in den Unterleib. Heulend entwichen die Dämonen aus seinem Gedärm. Im selben Moment verbreitete sich ein höllischer Gestank, eine Wolke aus schwefligem Dampf stieg auf, darin zwei glühende Augen, die ihn aus einem pechschwarzen Gesicht anstarrten.

Père Joseph zitterte am ganzen Leib.

Vor ihm stand der Gehörnte. Knurrend fletschte er die Zähne.

3

»Damit bin ich ein freier Mann«, sagte Paul, als er und Robert sich am nächsten Morgen auf dem Galgenberg trafen, und ließ die zwei Goldmünzen in seiner Hand klimpern. »Jetzt kann uns niemand mehr aufhalten.«

»Glaubst du?«, fragte Robert.

»Hast du immer noch Angst, dass etwas schiefgehen kann?«

Robert zupfte sich am Ohr. »Ich weiß nicht, ich hab so ein komisches Gefühl, schließlich stammt das Geld aus dem Opferstock.«

Paul lachte. »Und jetzt glaubst du, wir kommen in die Hölle? Du hast ja noch mehr Schiss als Père Joseph!« Dann wurde er wieder ernst. »Mach dir keine Sorgen. Wir geben Monsieur Valmont ja nur sein eigenes Geld zurück, daran kann nichts Böses sein. Den dritten Écu haben wir Père Joseph ja gelassen.«

Robert staunte immer noch, wie leicht alles gegangen war. Mère Moulins Katze und Père Josephs Ziege, die sie mit ein paar Ästen in einen gehörnten Bock verwandelt hatten, sowie ein bisschen Ruß in den Gesichtern hatten genügt, um den Mesner in Höllenangst zu versetzen. In seiner Not hatte er alle seine Sünden bekannt: dass er mit einem Zipfel Wurst im Magen zur Kommunion gegangen war, dass er nach dem Hochamt den Messwein ausgetrunken hatte – und dass er täglich seine Ziege begattete. Als Paul ihm fauchend und knurrend wie ein Teufel einen Ablassbrief zur Tilgung seiner Sünden vor die Nase gehalten hatte, war er vor Erleichterung in Tränen ausgebrochen und hatte ohne zu zögern die geforderten zwei Écu herausgerückt, um seine Seele zu retten.

»Und wie geht es jetzt weiter?«, fragte Robert.

»Ganz einfach«, erwiderte Paul, »ich gebe meinem Vater das Geld, damit er mich auslösen kann, und bevor Monsieur Valmont herausfindet, woher es stammt, sind wir schon über alle Berge.«

»Wann brechen wir auf?«

»Samstag oder Sonntag«, sagte Paul. »Je früher, desto besser!«

Bei dem Gedanken wurde es Robert ein bisschen mulmig. »Ich … ich wollte, ich hätte es meinen Eltern schon gesagt …«

»Das wird nicht nötig sein«, sagte plötzlich eine Stimme.

Als hätte man sie beim Äpfelstehlen erwischt, fuhren Robert und Paul herum. Vor ihnen stand Abbé Lejeune.

»Hier habt ihr euch also versteckt«, sagte er. »Hat euch das schlechte Gewissen hergetrieben?

»Wa… warum sollten wir ein schlechtes Gewissen haben?« Von dem Schrecken geriet sogar Paul ins Stottern.

Der Pfarrer funkelte ihn zornig an. »Glaubst du, ich könnte nicht eins und eins zusammenzählen? Erst behauptet Père Joseph, der Teufel wäre ihm erschienen, und als ich ihn frage, warum nur ein Écu im Opferstock war, obwohl Monsieur Valmont doch drei versprochen hatte, sagt er, dass er das übrige Geld dem Leibhaftigen gegeben habe. Zwei Écu – genau so viel, wie Monsieur Valmont für deine Freilassung verlangt.« Er drehte sich zu Robert herum. »Und du hast bei dem abscheulichen Spektakel mitgeholfen. Schäm dich!«

Robert spürte, wie er rot anlief, und schaute zu Boden. Abbé Lejeune war der feinste Mensch, den er kannte – nicht nur, weil er noch reinlichere Kleider als der Grundherr trug, sondern vor allem, weil er noch nie irgendjemand ungerecht behandelt hatte. Ihn zu enttäuschen, tat ihm in der Seele weh.

»Wir haben nicht gestohlen«, sagte er leise. »Wir wollten Monsieur Valmont ja nur sein eigenes Geld zurückgeben.«

»Um damit Paul freizukaufen«, ergänzte der Pfarrer. »Aber das Geld gehörte ja gar nicht mehr Monsieur Valmont, sondern der Gemeinde. Und darum verlange ich, dass ihr es zurückgebt.«

Paul hielt die zwei Münzen in seiner Faust fest umschlossen. Ohne sich zu rühren, erwiderte er Abbé Lejeunes Blick. »Und was, wenn nicht?«, fragte er. »Zeigt Ihr uns dann dem Grundherrn an?«

»Nein«, erwiderte der Pfarrer. »Eure Strafe wird viel schlimmer sein. Ihr werdet euch euer Leben lang vor der ewigen Verdammnis fürchten. Weil ihr wisst, wer einen Opferstock plündert, der bestiehlt den Herrgott selbst.«

Robert sah, wie Paul blass wurde. Angesichts der ewigen Verdammnis verließ auch ihn der Mut. Mit zusammengepressten Lippen drehte sein Freund sich zu ihm um und warf ihm einen fragenden Blick zu. Als Robert nickte, trat Paul vor den Pfarrer und gab ihm die zwei Écu zurück.

»In deo te absolvo«, sagte Abbé Lejeune.

»Deo gratiam«, antworteten Paul und Robert wie aus einem Mund, um sich so schnell wie möglich aus dem Staub zu machen.

»Halt«, rief der Pfarrer. »Wir sind noch nicht fertig!«

»Was … was ist denn noch, Hochwürden?«, fragte Paul mit sichtlicher Angst.

Abbé Lejeune lächelte sein feines Lächeln. »Jetzt, da das Recht wieder hergestellt ist, werde ich Monsieur Valmont die zwei Écu geben.«

»Ihr wollt – was?«, fragte Robert.

»Ja, ich werde deinen Freund freikaufen. Es kann nicht Gottes Wille sein, dass ein Mensch einem anderen Menschen gehört – vor Gott sind nämlich alle Menschen gleich.«

»Gelobt sei Jesus Christus«, sagte Paul und schlug das Kreuzzeichen.

»Allerdings«, erklärte der Pfarrer, »heißt das nicht, dass ich euch das Geld schenke. Das kann ich auch gar nicht, schließlich gehört es ja nicht mir. Aber ich werde es euch leihen. Vorausgesetzt, ihr seid bereit, eure Schuld zu begleichen.«

»Das sind wir, Hochwürden«, sagte Robert.

»Bei allen Erzengeln und Heiligen«, fügte Paul hinzu.

Abbé Lejeune musterte sie mit strenger Miene. »Bevor ihr euch mit einem voreiligen Schwur versündigt, sagt mir lieber, wie ihr das anstellen wollt.«

Wieder schlug Robert den Blick nieder. Darauf hatte er keine Antwort.

»Ich weiß, wie«, sagte Paul.

Der Pfarrer hob die Brauen. »So?«

»Wir können in Paris Bücher kopieren. Ihr habt selbst gesagt, das ist ein einträgliches Geschäft. Sobald wir die zwei Écu haben, zahlen wir unsere Schulden zurück.«

Abbé Lejeune dachte eine Weile nach. »Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach«, zitierte er das Evangelium. »Die gute Absicht will ich euch gern glauben, doch um sicherzugehen, dass sie euch nicht verlässt und der Herrgott und die Gemeinde das Geld auch wirklich zurückbekommen, bleibt Robert hier, bis eure Schuld beglichen ist. Das ist meine Bedingung.«

»Wir werden tun, was Ihr verlangt«, versicherte Paul.

»Und du, Robert?«, fragte der Priester. »Gilt das auch für dich?«

Robert musste schlucken. Bei der Aussicht, dass sein Freund allein nach Paris zog und er selbst in Sorbon zurückbleiben würde, schnürte es ihm die Kehle zu. Aber was blieb ihm anderes übrig? Wenn er sich weigerte, würde sich ihr Traum niemals erfüllen. Also nickte er, um sein Einverständnis zu bekunden.

»Gut«, sagte Abbé Lejeune. »Dann habe ich also euer Wort.« Er wandte sich wieder an Paul. »Geh nach Hause und pack dein Bündel. Am besten jetzt gleich. Bevor ich es mir anders überlege.«

»Ich … ich danke Euch, Hochwürden«, sagte Paul.

»Dank nicht mir, sondern der Vorsehung. Ich bin nur ihr Werkzeug. – Der Herr möge deine Schritte segnen.« Damit wandte der Pfarrer sich ab und ließ die beiden stehen.

Stumm vor Verblüffung schauten sie ihm nach, bis er den Weg von der Anhöhe hinunter zum Dorfanger verschwand.

»Was meinst du«, sagte Robert, »ob Abbé Lejeune wohl mal heiliggesprochen wird?«

»Keine Ahnung«, erwiderte Paul. »Aber eins kannst du mir glauben – sobald ich in Paris bin, werde ich der fleißigste Kopist sein, den es in der Stadt je gegeben hat.«

»Das musst du auch«, sagte Robert. »Weil, wenn du mich hier im Stich lässt …«

»Niemals!«, fiel Paul ihm ins Wort. »Eher würde ich mir die rechte Hand abhacken.« Er fasste Robert bei den Schultern und schaute ihn an. »Glaubst du jetzt, dass wir es schaffen?«

Robert erwiderte seinen Blick und grinste. »Solange ich mich auf dich verlasse, kann ja nichts schiefgehen.«

Paul drückte ihn an sich und küsste ihn auf beide Wangen. »Auf Wiedersehen in Paris, mein Bester!«

Robert erwiderte seine Umarmung. »Auf Wiedersehen in Paris!«

Paris, 1229

Erster Teil

Carne vale

»Tore, hebt euch nach oben, hebt euch, ihr uralten Pforten.«

Ps24,7

1

Eine neue Wallstatt, so hieß es, sei im Herzen Frankreichs entstanden, wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde, erst im Königreich, dann in ganz Europa, und bald schon machten sich Pilger aus allen Ecken und Enden des Kontinents auf den Weg, um dort ihr Heil zu suchen – PARIS! Aus Lothringen und den Niederlanden, aus Luxemburg und der Lombardei, aus allen deutschen und italienischen Ländern, ja sogar aus England, Spanien und dem fernen Portugal strömten sie herbei, in solchen Scharen wie sonst nur zu den heiligen Stätten in Rom, Jerusalem oder Santiago. Doch keine Kirche des Glaubens lockte sie an, kein Heiligenschrein und keine wundertätige Reliquie, sondern eine Wallstatt völlig neuer Art, wie die Welt noch keine je zuvor gesehen hatte: eine Hochburg der Gelehrsamkeit, eine Kathedrale des Wissens – die Universitas magistrorum et scholiarum Parisiensis.

Seit die Pariser Magister und Scholaren im Jahre 1200 die verschiedenen Ordens- und Laienschulen, die im Schatten der Kathedrale von Notre-Dame sowie auf dem Hügel von Sainte-Geneviève im Laufe der Zeit entstanden waren, zu einer einzigen, universalen Schule vereint hatten, war die noch junge Hauptstadt der Franzosen zu einer Kapitale geistlicher und weltlicher Bildung aufgestiegen, mit der kein anderer Ort des Abendlandes sich messen konnte. Rom hatte den Papst, Deutschland den Kaiser – doch Paris hatte die Universität! Nirgendwo gab es berühmtere Lehrer als hier, nirgendwo mehr nach Wissen dürstende Studenten, die die Lehren der Professoren aufsogen wie Schwämme. Junge Männer aus aller Herren Länder, die in so vielen Zungen redeten wie einst die Völker Babylons, vereinten sich hier in der Suche nach der einen, unteilbaren Wahrheit, die allem himmlischen und irdischen Geschehen zugrunde lag. Nicht nur die Artes liberales, die sieben freien Künste, wurden hier unterrichtet – nein, wer die Weihen des Trivium und Quadrivium empfangen hatte, war im Anschluss berechtigt, Theologie, Medizin und Jurisprudenz zu studieren, um so in die erhabensten Geheimnisse der Erkenntnis vorzudringen: in das Wesen Gottes, des Menschen und des Rechts.

War es da ein Wunder, dass manch einer in der Universität die Leiter Jakobs zu erblicken wähnte, die Himmel und Erde, Gott und die Menschen miteinander verband? Und Paris pries als neuen Garten Eden, Rose der Welt, Balsam des Universums?

Doch wehe, so wie der Mensch selbst seinem Wesen nach gespalten ist: halb Engel und halb Tier –, so war die junge Wallstatt im Herzen Frankreichs nicht nur Hochburg geistigen Strebens, sondern auch Niederung fleischlicher Laster. So zahlreich die Schüler der Erkenntnis auch waren, die in der Schule Christi nach den Lehren des Heils trachteten – noch größer an Zahl waren die Jünger der Ausschweifung, die in die Schule des Teufels gingen, um sich den Verlockungen des Leibes zu ergeben. Ermutigt von Professoren, die ihnen Bummelei und Spiel erlaubten, frönten sie der Völlerei und Wollust. Überall in den Straßen des lateinischen Viertels, wo die Magister und die Scholaren lebten, wurde getrunken und gelacht, Tavernen waren bis spät in die Nacht geöffnet, und es gab Häuser, in deren Obergeschoss Doctores der Theologie Vorlesungen über die Dreifaltigkeit Gottes hielten, während im Erdgeschoss zur selben Stunde spärlich bekleidete Liebesdienerinnen um die Gunst ihrer Freier buhlten: Flüsterzungen der Unzucht, die junge, unbedarfte Seelen verführten, um sie in den Höllenschlund zu locken, auf dessen Grund der Teufel sie schon lachend erwartete.

Schlimmer aber noch als alle Verfehlungen des Fleisches waren die Sünden des Geistes, die im Schatten von Notre-Dame und am linken Ufer der Seine eine neue Heimstatt gefunden hatten. In den Kollegien der Universität bereitete der Teufel gleichsam sein Feingebäck zu, um die Seelen der Studenten zu vergiften. Hier wurden Dinge gelehrt, die wie Zündhölzer die Herzen entfachten, um darin christliche Demut in luziferischen Hochmut zu verwandeln. Die Worte der Heiligen Schrift, die doch ewige Gültigkeit besaßen, wurden durch neue, unerhörte Auslegungen in Frage gestellt. Schriften griechischer Heiden, die im Dunkel der Geschichte verschwunden waren, wurden wiederentdeckt, um sie den Lehren der Offenbarung gegenüberzustellen. Und als wäre all dies des Unheils nicht genug, war die Universität ein Ort, an dem die gottgewollte Ordnung der Dinge außer Kraft gesetzt wurde. Standesgrenzen lösten sich ebenso auf wie jahrhundertealte Vorrechte: Während in der Kirche des Glaubens seit jeher nur eine kleine Schar Auserwählter in den Genuss der letzten Erkenntnisse gelangte, eröffnete sich in der neuen Kathedrale des Wissens nun jedermann Zugang zum Altar der Wahrheit – gleichgültig, ob er arm war oder reich, Bauer, Bürger oder Edelmann.

Denn hier galt nicht der Adel der Geburt, sondern allein der Adel des Geistes.

2

Es war ein eisig kalter Februarmorgen des Jahres 1229, als Robert zusammen mit seinem Freund Henri den Hügel von Sainte-Geneviève hinunterging, um an einer öffentlichen Disputation teilzunehmen, die Victor d’Alsace, Doktor der Theologie und berühmtester Professor von ganz Paris, an diesem Vormittag im Kapitelsaal der benediktinischen Ordensbruderschaft abhalten würde. Während Henri unentwegt von einem Schimmelhengst redete, den er zu kaufen gedachte, empfand Robert den Anblick der vor ihnen liegenden Île de la Cité mit der Kathedrale von Notre-Dame plötzlich wie in einem Traum. War das wirklich er, Robert Savetier aus Sorbon, Sohn eines Flickschusters, der in dieser Stadt lebte, der hier studierte und sich in nur wenigen Wochen anschickte, sein Magisterexamen in den sieben freien Künsten abzulegen? Obwohl inzwischen fünf Jahre seit seiner Ankunft in Paris vergangen waren, holten ihn solche Anwandlungen immer noch ein. Aber es war kein Traum, den er träumte, er lebte wirklich und wahrhaftig in dieser Stadt, die sich von Horizont zu Horizont erstreckte, in diesem grenzenlosen, unüberschaubaren Gewimmel von Häusern, Straßen und Plätzen, und in der gewaltigen Kathedrale, die sich auf der Flussinsel in den Himmel erhob, besuchte er regelmäßig die heilige Messe. Vor allem aber war er wirklich und wahrhaftig ein eingeschriebener Student der Artistenfakultät und somit ordentliches Mitglied der Universitas magistrorum et scholiarum Parisiensis, der bei den klügsten und gelehrtesten Männern der Welt zur Schule ging.

»Wirst du ihm deine Frage stellen?«, wollte Henri wissen.

»Welche Frage?«, erwiderte Robert zerstreut.

»Die, wegen der du seit dem Beschneidungsfest nicht mehr schlafen kannst und mich verrückt machst.«

»Ach so, die Frage meinst du. Natürlich – ja.« Vorausgesetzt, dass ich den Mut dazu habe, fügte Robert im Geiste hinzu.

Der Kapitelsaal des Benediktinerklosters war bei ihrer Ankunft bereits bis auf den letzten Platz gefüllt. Das hatten sie Henri zu verdanken – Roberts Freund hatte am Morgen mal wieder nicht aus dem Bett gefunden, nachdem er die halbe Nacht in einer Taverne verbracht hatte. In den ersten Reihen saßen die Professoren und Magister und harrten mit ernsten Gesichtern des Beginns der Disputation, dahinter drängten sich lärmend die Studenten. Victor d’Alsace war ein Gelehrter, an dem die Geister sich schieden: Von seinen Kollegen mit Argwohn beäugt, verehrten ihn die Studenten. Als einziger Professor in Paris unterrichtete er nicht nur die Schriften des Aristoteles zur Logik und Rhetorik, die vom Papst in Rom kanonisiert worden waren, sondern auch die Traktate des heidnischen Philosophen zur Ethik, Metaphysik und Naturlehre, obwohl Bischof Wilhelm sie unter den Verdacht gestellt hatte, die Vorherrschaft des Glaubens über die Vernunft zu untergraben.

Während Henri zwei ärmlich aussehenden Kommilitonen ein paar Münzen in die Hand drückte, damit sie ihre Plätze frei machten, verstummte plötzlich der Lärm im Saal. Wie ein Ritter, der den Turnierplatz betritt, um sich mit seinen Rivalen zu messen, trat Victor, ein hochgewachsener Mann von knapp vierzig Jahren, in die unsichtbaren Schranken der Universitas, um nach den Regeln der scholastischen Argumentationskunst seinem Publikum Rede und Antwort zu stehen.

»Cum deo!«, rief er dem Auditorium zu, »mit Gott!«

Das war das Zeichen zum Beginn. Obwohl es das Vorrecht der promovierten Zuhörer war, die ersten Fragen zu stellen, meldete Robert sich ohne abzuwarten zu Wort. Er hatte Angst, sein Mut könnte ihn sonst verlassen.

»Euer Name und Eure Fakultät?«, fragte Victor.

Begleitet vom vorwurfsvollen Gemurmel der Doctores erhob Robert sich von seinem Platz. Es war das erste Mal, dass er dem berühmten Gelehrten so nahe gegenüberstand, keine fünf Schritte trennten sie voneinander. Victor war das Inbild eines Gelehrten. Aus seinen hellen grauen Augen sprach ein überragender Verstand, die scharfen Falten auf Stirn und Schläfen zeugten von der Anstrengung des Denkens, und um die schmalen Lippen des Mundes, über dem sich eine gleichfalls schmale, leicht gekrümmte Nase wölbte, spielte ein kaum wahrnehmbares Lächeln. Obwohl er von kaum durchschnittlicher Körpergröße war, hatte Robert das Gefühl, dass der Magister ihn um Haupteslänge überragte, und nur mit Mühe hielt er dem prüfenden Blick der wachen, hellen Augen stand.

»Robert Savetier«, sagte er. »Artist.«

Victor hob die Brauen. »Ah, der Student, der nach nur fünf Jahren Studium zu Ostern sein Examen ablegen will.«

»Mit … mit Gottes Hilfe«, stammelte Robert und lief rot an. Nie und nimmer hätte er gedacht, dass der große Victor d’Alsace überhaupt Kenntnis von seiner Existenz hatte. Wenn er sich als Gaststudent der Artistenfakultät in dessen Vorlesungen schlich, verharrte er stets in der letzten Reihe der Zuhörerschaft, um aus respektvoller Ferne dem Vortrag zu folgen.

»Es freut mich, Eure Bekanntschaft zu machen. Zumal ich jetzt begreife, wie Ihr das Artistenstudium, für das weniger Begabte als Ihr in der Regel sechs Jahre brauchen, in solcher Eile absolvieren konntet. Eure Wissbegier muss der Grund dafür sein, ist sie doch größer als jede Zurückhaltung.« Die Doctores lachten befriedigt. »Aber da Ihr nun schon mal so voreilig das Wort ergriffen habt, stellt Eure Frage!«

Robert wäre am liebsten im Boden versunken. Wie sollte er nach diesem Tadel den Mund aufbekommen? Nächtelang hatte er gegrübelt, wie er seine Frage formulieren sollte, damit sie einerseits möglichst präzise, andererseits möglichst umfassend ausfiel. Jetzt war er so durcheinander, dass er sich kaum noch an den Wortlaut erinnern konnte. Verlegen zupfte er sich am Ohr. »Ist … ist Wissen ein Gut, mit dem man für Geld Handel treiben darf?«, brachte er schließlich hervor.

»Eine interessante Frage«, erwiderte Victor. »Daraus, dass Ihr sie stellt, schließe ich, dass Ihr die Predigten in Notre-Dame im Gegensatz zu manchen Eurer Kommilitonen nicht für ein Nickerchen nutzt, sondern ihnen mit derselben Aufmerksamkeit folgt wie den Vorlesungen Eurer akademischen Lehrer.«

Unbeeindruckt von den vielen Augenpaaren, die voller Erwartung auf ihn gerichtet waren, verharrte Victor schweigend eine Weile, um seine Gedanken zu ordnen. Während er sich über die sauber ausrasierte Tonsur strich, spürte Robert, wie ihm der Mund austrocknete. Obwohl er unter seinem geflickten Talar vor Kälte zitterte und ihm vor Hunger der Magen knurrte, weil er in seiner Aufregung am Morgen keinen Bissen herunterbekommen hatte, fieberte er mit allen Sinnen der Antwort des Magisters entgegen. Nein, Henri hatte nicht übertrieben – keine Frage brannte ihm so sehr auf der Seele wie diese. Er studierte ja nicht zum Zeitvertreib, wie viele junge Adlige es taten – ein armer Teufel wie er musste von den Kenntnissen, die er im Studium erwarb, später sein Leben bestreiten. Doch die Möglichkeiten dazu waren an den Fingern einer Hand abzulesen. Um nach dem Abschluss des Artistenstudiums an einer der weiterführenden Fakultäten – der Theologie, der Jurisprudenz oder der Medizin – zu promovieren, fehlte es ihm an sämtlichen Voraussetzungen, vor allem aber an der nötigen Begabung, und als Sekretär in einer Kanzlei sein Dasein zu fristen, wie es die meisten Artisten niedriger Herkunft nach dem Examen taten, wäre ihm wie Verrat an seinen Träumen erschienen. Also war er auf den Ausweg verfallen, seine Kenntnisse jungen Edelleuten anzubieten, die wie sein Freund Henri nach Paris kamen, um zu studieren. Doch war es überhaupt mit der Lehre der Kirche vereinbar, auf diese Weise sein Geld zu verdienen? Zweifel waren ihm bei der Predigt des Ortsbischofs Wilhelm von Auvergne zum Fest der Beschneidung des Herrn gekommen, in welcher der oberste Geistliche von Paris fahrende Wandergelehrte, die über Land zogen und Bezahlung für ihren Unterricht verlangten, der Sünde wider das zehnte Gebot geziehen hatte.

Die öffentlichen Disputationen, die wie alle Lehrveranstaltungen der Universität an keinen festen Ort gebunden waren, sondern mal in einer Kirche, mal in einem Kloster oder, wenn die Witterung es erlaubte, auch unter freiem Himmel stattfanden, waren die Hochfeste im jährlichen Lehrbetrieb und so spannend wie ein Ritterturnier – nur mit dem Unterschied, dass die Wettkämpfe zwischen den Schranken der Universität nicht mit Lanze oder Schwert entschieden wurden, sondern mit der Waffe des Geistes: dem Wort. Um darin zu bestehen, war höchste Geistesgegenwart erforderlich. Denn der befragte Magister kannte die Themen, zu denen er in freier Rede seine Lehrmeinung formulieren sollte, vorab so wenig wie sein Auditorium. Ob hochgelehrter Doktor oder einfacher Scholar, Theologe oder Mediziner, Artist oder Jurist: Alle Mitglieder der Universitätsgemeinschaft, ja sogar interessierte Laien durften hier »quod libet« Fragen stellen, »wie es gefiel« – Hauptsache, sie erforderten den ganzen Scharfsinn des Geprüften!

Nachdem Victor einen Moment nachgedacht hatte, warf er mit großer Geste die Falten seines Talars hinter sich. »Videtur«, sagte er und hob den Daumen, um mit der Argumentation zu beginnen, »alles Wissen kommt von Gott. Dies ist gemeint, wenn es im Brief des Jakobus heißt: ›Jede gute Gabe und jedes gute Geschenk kommt von oben, dem Vater des Lichts.‹ Praeterea videtur«, seinem Daumen fügte Victor den Zeigefinger hinzu, »jeder Mensch hat vermittels seines Verstandes teil am göttlichen Funken der Erkenntnis. ›Glaubet an das Licht, solange ihr’s habt‹, spricht der Herr, ›auf dass ihr des Lichtes Kinder werdet.‹ Praeterea«, jetzt streckte Victor auch den Mittelfinger in die Höhe, »nichts kann einem Menschen allein gehören, was er durch Gott mit allen anderen Menschen teilt. ›Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben‹, schreibt Paulus an die Römer, ›so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus.‹«

Es entsprach den Regeln der Rhetorik, dass der Magister die Erörterung einer Frage mit dem Vortrag möglicher Einwände begann, um diese später als Scheingründe zu widerlegen. Doch die Einwände, die Victor gerade vorgetragen hatte, waren keine Scheingründe, sondern unwiderlegbare Wahrheiten der göttlichen Offenbarung. Welche Argumente konnte es geben, um ihre Gültigkeit zu entkräften? Robert fühlte sich, als hätte ihm gerade jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. Das Ziel, nach dem er strebte, versank am Horizont vor seinen Augen, noch bevor er sich richtig auf den Weg gemacht hatte. Obwohl es Brauch war, sich erst wieder zu Wort zu melden, wenn der Magister alle Argumente vorgetragen hatte, die er zur vollständigen und abschließenden Beantwortung brauchte, konnte er sich nicht beherrschen.

»Müssen wir daraus schließen«, fragte er mit rauer Kehle, »dass Wissen keine Ware ist, mit der wir Handel treiben dürfen?«

»Nur so kann die Schlussfolgerung lauten!«, schnarrte an Victors Stelle Pater Orlando, ein junger, glaubensstrenger Dominikaner aus Cremona, der aufgrund der asketischen Lebensweise, zu der das Armutsgelübde seines Bettelordens ihn verpflichtete, bei manchen Professoren ebenso unbeliebt war wie bei den Studenten. »Alles Wissen fließt aus dem Heiligen Geist und ist allein dessen Besitz. Wer Geld für seine Verbreitung verlangt, ist ein Dieb und versündigt sich vor Gott.«

»Soll das heißen, dass Ihr, sofern die Vorsehung Euch dermaleinst auf den Lehrstuhl führt, nach dem Ihr so sehnlich trachtet, Eure Vorlesungen allein um Gotteslohn halten werdet, ohne Kolleggelder von Euren Hörern zu verlangen?«

Während sich Gelächter ausbreitete, drehte Robert sich um. Die Frage hatte LeBœuf gestellt, ein stadtbekannter Versemacher und Spötter, der sich keine öffentliche Disputation entgehen ließ, obwohl er wegen seiner Spiel- und Trunksucht das Studium längst abgebrochen hatte und sich in seinem buntscheckigen Wams mit frivolen Darbietungen auf Jahrmärkten durchs Leben schlug. War die Verhöhnung des Dominikaners schon ein Vorgeschmack auf die Eselsmesse, die er heute zum Abschluss des Karnevals in Saint-Marcel zelebrieren wollte? Henri, der darauf hoffte, dem Narrenbischof ministrieren zu dürfen, sprach seit Tagen von kaum etwas anderem und wollte unbedingt, dass Robert ihn begleitete.

Bevor der sichtlich erboste Dominikaner etwas erwidern konnte, hob Victor die Arme, um für Ruhe zu sorgen. »Sed contra«, setzte er zur Gegenthese an, wie die Dialektik es verlangte. »Aristoteles hat im zwölften Buch der Metaphysik bewiesen, dass Gott allein in seiner Vernunfttätigkeit ›wirkliche Tätigkeit‹ ist, menschliches Denken hingegen nur ›Verwirklichung der Vernunft‹. Das aber heißt: Das Wissen Gottes, das im Heiligen Geist Ursprung und Quelle hat, existiert für den Menschen nur in potentia – als eine Möglichkeit, die gleichsam in der Ewigkeit schlummert. Um es jedoch zu erkennen, bedarf es einer Anstrengung, die wir geistige Arbeit nennen und durch die allein wir seiner in actu teilhaftig werden.«

»Und was folgert Ihr anderes daraus«, unterbrach Orlando, »als dass jede Bezahlung einer Lehrtätigkeit Diebstahl an Gottes Eigentum ist?«

Victor holte tief Luft. »Respondeo«, setzte er zur Schlussantwort an, als er sich der vollen Aufmerksamkeit seiner Zuhörer sicher war. »Nicht für das Wissen selbst darf der, der es verbreitet, Geld verlangen, wohl aber für die Arbeit des Denkens, die er aufwenden muss, um vom Dunkel der Unwissenheit ins Licht der Erkenntnis zu treten. Darin gleicht der Gelehrte dem Geldleiher, der seine Zinsen auch nicht nach Maßgabe der Zeit erheben darf, da diese ja Gott allein gehört, wohl aber als Lohn für die Gefahr, sein ausgeliehenes Geld, das er im Schweiße seines Angesichts erworben hat, an einen ehrlosen Schuldner zu verlieren.«

Mit beifälligem Raunen quittierte das Auditorium die Auskunft. Orlando aber sprang mit hochrotem Kopf von seinem Stuhl.

»Verflucht sei Euer Aristoteles! Das ist Ketzerei! Heidnische Irrlehre!«

Ein Bein nachziehend, doch mit rauschendem Talar hinkte der Dominikaner aus dem Saal. Während Victors Miene sich beim Abgang des Mönchs für einen Moment umwölkte, fiel Robert ein Stein vom Herzen. Die Antwort des Magisters löste ebenso große Erleichterung wie Bewunderung in ihm aus. Victor erschien ihm wie ein Wagenlenker, der vor seinen Karren die unterschiedlichsten Rösser spannte. Und mit derselben Kunstfertigkeit, mit der ein Wagenlenker das Temperament seiner Pferde zügelt, auch wenn diese noch so wilde Sprünge vollführen oder sogar auszubrechen drohen, bändigte Victor die Gedanken, bis sie sich seinem Regiment unterwarfen, um auch scheinbar unwiderlegbare Einwände zu widerlegen.

Ob Robert wohl je imstande sein würde, so kunstvoll zu argumentieren?

»Sag mal«, flüsterte Henri an seiner Seite. »Lehrt Victor eigentlich auch Kirchenrecht?«

»Ja. Warum?«

»In ein paar Wochen machen wir Examen, dann hat der Kinderkram der freien Künste ein Ende, und ich muss mir einen Lehrer für die Zeit danach suchen. Ich denke, Victor wäre genau der richtige, um meinem Großvater Eindruck zu machen.«

Robert runzelte die Stirn. »Es heißt aber, Victor nimmt nur einen von drei Dutzend Schülern an, die sich bei ihm bewerben. Traust du dir das zu?«

Henri hob indigniert eine Braue, und sein vornehmes Pferdegesicht, das er dem blauen Blut seiner Vorfahren verdankte, wurde noch ein bisschen länger. »Na hör mal, ich bin schließlich der Enkel eines königlichen Ministers! Außerdem liebe ich die Wissenschaft.«

Fast hätte Robert laut gelacht. Sein Freund – mit vollem Namen Pierre Henri Bernard, Vicomte de Joinville – galt als der faulste Student der Artistenfakultät, wenn nicht der gesamten Universität, und nur wenn ein Wunder geschah, würde er sein Examen in den Artes liberales bestehen und ein Aufbaustudium anschließen können. Er stammte aus einem uralten Adelsgeschlecht, das angeblich auf Karl den Großen zurückging, und studierte nur, weil seine Familie es so wollte – als jüngster von drei Brüdern sollte er später an einem Bischofshof zu Amt und Würden gelangen. Doch statt dem Studium der Bücher widmete er sich lieber dem Studium der Vergnügungen, die Paris in solcher Fülle bot, dass er vor jeder Prüfung auf Roberts Hilfe angewiesen war, um nicht von der Universität verwiesen zu werden. Zum Dank dafür beherbergte er Robert unter dem Dach seines großen Hauses, das er mit einem Dutzend Dienstboten im lateinischen Viertel bewohnte, und zahlte ihm seine Kolleggelder und Prüfungsgebühren.

»Wenn du es ernst meinst«, raunte Robert ihm zu, »musst du Victor auf dich aufmerksam machen.«

»Nichts lieber als das. Wenn ich nur wüsste, wie.«

»Stell ihm auch eine Frage! Damit er deinen Eifer erkennt.«

Henri runzelte die Stirn. Der Vorschlag roch nach Anstrengung, und Anstrengungen waren nicht nach seinem Geschmack. »Meinst du?«

»Ganz bestimmt!«

Henri zögerte, dann gab er sich einen Ruck. »Gut«, sagte er, »aber nur unter einer Bedingung.«

»Nämlich?«

Henri grinste. »Dass du mit nach Saint-Marcel kommst.«

»Zur Eselsmesse?« Robert schüttelte den Kopf. »Das geht nicht, ich habe schon eine Verabredung.«

»Oh, mit einem Mädchen? Das wäre ja mal was wirklich Neues!« Henri war plötzlich ganz aufgekratzt. »Aber sag! Ist sie hübsch? Wie heißt sie? Kenne ich sie?«

»Nein«, erwiderte Robert. »Kein Mädchen, ich rede von meinen Büchern. Oder willst du, dass ich eines Tages so ende wie dein Freund LeBœuf?« Er deutete mit dem Kinn auf den Versemacher, der gerade verstohlen einen Schluck aus einer Flasche nahm.

Henri schüttelte nur den Kopf. »Was bist du doch für ein langweiliger Mensch, Robert Savetier.« Mitleidig blickte er auf ihn herab. »Kein Wunder, dass sich kein Mädchen für dich interessiert.«

Das konnte Robert nicht auf sich sitzen lassen. »Also gut«, willigte er ein, »ich komme mit.«

»Dein Wort drauf?« Henri streckte ihm die Hand entgegen.

Robert schlug ein. »Mein Wort drauf!

»Na also!« Henri strahlte über sein ganzes Pferdegesicht. »Du wirst sehen, das wird ein Mordsspaß!«

3

Kalt und weiß schien das Licht der Wintersonne durchs Fenster herein, als Marie mit dem Nähzeug die Bücherstube betrat. Obwohl die Schulden für das Haus noch längst nicht bezahlt waren, hatte Paul letzten Herbst als erster Hausbesitzer in der Rue des Pailles die alten Fensterfüllungen aus Pergament durch sündhaft teure Glasscheiben ersetzen lassen, die für einen gewöhnlichen Handwerker unerschwinglich waren. Manche Nachbarn fragten sich darum, woher er das Geld dafür genommen hatte, und einige argwöhnten sogar, dass es bei dem zur Schau gestellten Wohlstand nicht mit rechten Dingen zugehen könne. Tatsächlich aber war kein Geheimnis dabei, außer, dass Paul bei den Lombarden von Saint-Sépulcre scheinbar grenzenlosen Kredit genoss, und diese Tatsache hatte er allein seiner Tüchtigkeit zu verdanken. Denn mit der Kopieranstalt, die er in seinem Haus betrieb, hatte er bei den Professoren und Studenten der Universität so großen Erfolg, dass die italienischen Geldverleiher ihm die Kredite beinahe aufdrängten, um mit den Zinsen ihr Geschäft zu machen.

Auch Marie arbeitete im Skriptorium ihres Mannes, doch nur an den Nachmittagen. Die Vormittage gehörten zu ihrem Leidwesen der Hausarbeit. Ginge es nach ihr, würde sie den ganzen Tag in der Schreibstube verbringen. Obwohl sie sich mit dem Lateinischen, das Paul ihr nach der Trauung beigebracht hatte, manchmal noch schwertat, bereitete ihr das Kopieren der Texte weitaus größere Freude als Kochen oder Waschen und Nähen. Mit jeder Abschrift lernte sie etwas Neues hinzu, und immer, wenn sie bei der Arbeit auf einen neuen Gedanken stieß, freute sie sich wie früher als Kind, wenn sie im Apothekergarten ihres Vaters ein ihr unbekanntes Kraut entdeckte. Auf diese Weise konnte sie nicht nur an den Lehrveranstaltungen aller vier Fakultäten der Pariser Universität teilnehmen, sondern auch an den öffentlichen Disputationen, die in der Stadt abgehalten wurden, zu denen sie als Frau jedoch so wenig Zugang hatte wie zum regulären Unterricht der Professoren. Um in der Schreibstube den ganzen Tag lang zu arbeiten, würde sie deshalb die Führung des Haushalts am liebsten einer Magd überlassen. Doch davon wollte Paul nichts wissen – obwohl der Gewinn, den sie durch das vermehrte Kopieren für die gemeinsame Kasse erwirtschaften würde, den Lohn einer Magd gewiss um ein Mehrfaches überstieg.

Warum nur verweigerte er ihr die Erfüllung ihres Wunsches? Er schaute doch sonst auf seinen Vorteil. Vielleicht, weil er nicht wollte, dass sie sich auf sein Geschäft so gut verstand wie er selbst?

Sie wollte gerade auf der Kaminbank Platz nehmen, um mit der Näharbeit zu beginnen, da fiel ihr Blick auf den Schlüssel, der in dem Schloss von Pauls großer Truhe steckte. Überrascht runzelte sie die Stirn. Das war noch nie passiert, dass ihr Mann vergessen hatte, den Schlüssel abzuziehen! Denn in der Truhe bewahrte er seinen wertvollsten Besitz auf: die Originale aller Schriften, die in seiner Kopieranstalt vervielfältigt wurden und die er darum so sorgsam hütete wie seinen Augapfel.

Marie legte ihr Nähzeug beiseite und trat an die Truhe. Wie oft hatte sie sich gewünscht, sie einmal öffnen zu dürfen, um nach Herzenslust darin zu stöbern. Doch nie und nimmer hätte sie geglaubt, dass sich ihr die Möglichkeit dazu so unverhofft bieten würde. Aus Gründen, die sie nicht verstand, erlaubte Paul niemandem Einblick in diese Truhe – nicht einmal ihr, seiner Frau. Jeder Schreiber bekam morgens zu Beginn der Arbeit daraus stets nur die wenigen Bögen zugeteilt, die er im Verlauf eines Tages kopieren konnte, und jeder musste die Originale zum Feierabend vollständig abgeben, um am nächsten Morgen Partien aus einem gänzlichen anderen Werk zur Abschrift zu bekommen. Auf diese Weise gelangte niemand außer Paul in den Genuss eines ganzen Textes, auch nicht durch Lektüre der Kopien. Denn diese legte er, nach den einzelnen Partien der Abschriften voneinander getrennt und angeordnet nach einem System, das nur er selber kannte, in den Wandregalen ab, die überall im Raum bis zur Decke reichten, um sie erst beim Verkauf oder Verleih eines Manuskripts wieder zu einem vollständigen Text zu bündeln.

Plötzlich fing Maries Herz so heftig an zu pochen, dass sie der Versuchung nicht widerstehen konnte. Leise, um nicht von ihrem Mann überrascht zu werden, drehte sie den Schlüssel im Schloss herum und klappte den Deckel der Truhe auf. Im nächsten Moment lagen Pauls Schätze vor ihr, paketweise übereinandergeschichtet, durch Lederstreifen verschnürt, vor allem aber zum Greifen nahe: Bücher von Philosophen und Kirchenvätern, die Evangelien des Neuen Testaments, das Hohelied Salomos, Mitschriften von Vorlesungen Pariser Professoren und fahrender Wandergelehrter, Abhandlungen und Traktate zur Medizin, zur Heil- und zur Pflanzenkunde … Voller Andacht las Marie die Titel der Manuskripte und die Namen ihrer Verfasser: Augustinus, Boëtius, Hieronymus … Cicero und Mark Aurel … Averroës und Avicenna … Vergil und Horaz … Alcuin … Galenos und Hippokrates … Unwillkürlich streckte sie die Hand nach den Texten aus, tastete mit den Fingern über die Bündel, berührte das Papier, die Schnürung, die Knoten …

Warum war ihr das alles verwehrt?

Vorsichtig, nur wie zur Probe, zupfte sie an einem Riemen, mit dem eines der zuoberst liegenden Manuskripte zusammengehalten wurde. Der Text stammte von einem Autor namens Seneca, wie das Deckblatt verriet: De vita beata. »Vom glückseligen Leben« – was für ein verheißungsvoller Titel … Der Knoten saß ganz locker, sie brauchte nur einmal daran zu zupfen, gar nicht mal fest, und er würde sich lösen und wie von allein sämtliche Geheimnisse preisgeben, die er vor Marie und der Welt verborgen hielt. Ihre Finger zitterten, unentschlossen schwebten sie über dem Bündel.

Da krähte draußen irgendwo ein Hahn.

Als wäre plötzlich jemand in die Kammer gedrungen, schrak Marie zusammen. Was tat sie da? Paul hatte vergessen, den Schlüssel abzuziehen, und sie wollte seine Nachlässigkeit hinter seinem Rücken ausnützen wie ein gemeiner Dieb?

Nein, es war falsch, sich ungefragt seine Schätze anzueignen. Sie hatte dazu kein Recht. Die Texte gehörten Paul, nur ihm allein. Niemand außer ihm konnte ihr Zugang zu dem Wissen verschaffen, das sie enthielten.

In der Gewissheit, das Richtige zu tun, schloss Marie den Deckel der Truhe und ließ den Schlüssel stecken, als wäre dieser kurze Moment des Zweifels nie gewesen.

4

Henri brauchte eine Weile, um seinen überlangen Leib aus dem Gestühl zu winden. Als er sich endlich zu voller Höhe erhoben hatte, nahm er den federgeschmückten Hut vom Kopf und verbeugte sich vor Victor d’Alsace, als wären sie nicht bei einer gelehrten Disputation im Kapitelsaal der Benediktiner, sondern bei einer Audienz am Hofe.

»Vicomte de Joinville?« Der Magister runzelte verwundert die Brauen. »Was begehrt Ihr zu wissen? Ich hoffe, Ihr habt keine Frage zur Reitkunst, denn darin bin ich kaum beschlagen.«

»Mitnichten«, erwiderte Henri, ohne sich im Geringsten darüber zu wundern, dass der berühmte Professor ihn kannte. »Meine Frage betrifft die Theologie.«

»Und dürfen wir erfahren, wie sie lautet?«

»Gewiss.« Henri straffte sich, und mit der feierlichen Würde, die ihn bei den seltenen Malen, da er sich in einer Lehrveranstaltung zu Wort meldete, stets überkam, sagte er: »Ist es überhaupt Gottes Wille, dass der Mensch arbeitet?«

Im Publikum machte sich Heiterkeit breit. »Die Frage kommt aus berufenem Mund«, erklärte Victor mit kaum verhohlenem Lächeln, »doch da sie schwieriger zu beantworten ist, als es vielleicht den Anschein hat, will ich mir alle Mühe geben.« Er hielt für einen kurzen Moment inne. »Videtur«, hob er an. »Alles, was geschieht, ist Gottes Wille. ›Sehet die Vögel des Himmels‹, spricht der Herr. ›Sie säen nicht, sie ernten nicht, aber der himmlische Vater nähret sie doch.‹ Ebenso sagt Aristoteles, dass der wahrhaft freie Bürger frei ist von körperlicher Tätigkeit, und nennt darum all jene, die mit der Beschaffung des Lebensunterhaltes besorgt sind, ›Banausen‹. Praeterea videtur: Angesichts der göttlichen Vorsehung ist jegliches menschliche Tun nichtig und eitel. Allein in der Erfüllung des Heilsplans ist menschliches Handeln begründet. ›Wenn der Herr nicht das Haus baut‹, heißt es im Psalm, ›arbeiten all jene, die daran bauen, umsonst.‹ Praeterea: Arbeit ist kein Zweck in sich selbst, sondern nur ein Mittel, das auf ein höheres Gut abzielt. ›Selig sind die Toten, die im Herrn sterben‹, verkündet die Offenbarung. ›Denn sie ruhen von ihrer Arbeit.‹«

»Hörst du?«, flüsterte Henri. »Sogar Aristoteles hat er zitiert!«

Er warf Robert einen triumphierenden Blick zu. Wie oft hatte er seinen eigenen Müßiggang damit verteidigt, dass Arbeit sich für einen Edelmann wie ihn nicht gehöre! Bekam er nun die philosophische Rechtfertigung für seine Faulenzerei? Wenn er darauf spekulierte, freute er sich jedoch vermutlich zu früh. Robert wusste, dass Victor die bisherigen Einwände ja nur aufgeführt hatte, um sie als Scheingründe zu widerlegen, und wartete auf das fällige Gegenargument.

»Sed contra«, erhob Victor folgerichtig wieder die Stimme. »So nichtig und eitel menschliches Tun sein mag, entbindet uns diese Erkenntnis nicht von der Pflicht, zum Gelingen des fortgesetzten Akts der Schöpfung beizutragen, so weit es in unseren Kräften steht. ›Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan‹, gebietet der Herr den ersten Menschen, auf dass sie nach der Vertreibung aus dem Paradies ihr Brot im Schweiße ihres Angesichts essen. Aus diesem Grund mahnt der Apostel Paulus die Thessaloniker: ›Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.‹« Die meisten Zuhörer nickten, nur Henri runzelte die Stirn. »Aus all dem Gesagten aber ziehe ich folgenden Schluss«, fuhr Victor fort. »Respondeo: Wer nicht essen mag, der soll es den Vögeln des Himmels gleichtun oder aber ruhen im Tode und auf die göttliche Gnade hoffen. Wer hingegen das Leben, das der Herr ihm geschenkt hat, nicht nur erhalten, sondern auch seinen Auftrag erfüllen will, das ist: sich die Erde untertan zu machen –, der wird durch Arbeit sowohl die dazu erforderlichen Mittel erlangen als auch das Wohlgefallen des Schöpfers.« Mit einer angedeuteten Verbeugung wandte er sich an Henri. »Ich hoffe, dass ich damit Eure Wissbegier stillen konnte, Vicomte, und danke Euch noch einmal für die ausnehmend kluge Frage.«

»Es war mir ein Vergnügen«, erwiderte Henri, sichtlich geschmeichelt.

»Dann hoffe ich«, fügte Victor hinzu, »dass Ihr auch persönlich daraus den richtigen Schluss zieht, nämlich in Zukunft beim Studium Eurer Bücher ähnlichen Eifer an den Tag zu legen wie beim Studium nächtlicher Vergnügungen.«

Henri zog ein Gesicht, als hätte ihn jemand unverhofft aus dem Sattel gehoben. »Aber … abe …«, stammelte er, »habt Ihr nicht eben gesagt, Aristoteles hätte die Arbeit dem freien Bürger verboten?«

»Nur die körperliche Tätigkeit«, korrigierte Victor. »Damit er frei ist für die Tätigkeiten des Geistes, die ihn von Banausen wie Euch unterscheidet.«

Die Zuhörer lachten. Mit hochrotem Kopf sank Henri zurück auf seine Bank. »Da hast du mir aber einen Bärendienst erwiesen«, zischte er Robert zu.