11,99 €

Mehr erfahren.

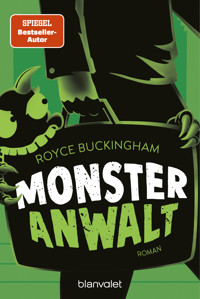

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Mapper

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

Von den Lesern sehnlichst erwartet: die Fortsetzung von "Die Karte der Welt".

Die Armee der rubinroten Königin ist in Abrogan eingefallen und dringt unaufhaltsam weiter vor. Die Grausamkeit ihrer Anführerin ist legendär. Niemand ahnt, dass die rubinrote Königin nur eine Scharlatanin ist, die ihrer eigenen Intrige nicht mehr entkommen kann. Ihr Handeln ist davon getrieben, dass sie nicht weiß, wie sie den Krieg aufhalten soll, ohne sich selbst zu enttarnen und zum Untergang zu verdammen. Da scheint sich das Land selbst gegen die Invasoren zu erheben, und ein alter Feind ist plötzlich die größte Hoffnung der Bewohner von Abrogan.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 657

Ähnliche

ROYCE BUCKINGHAM

Roman

Aus dem Englischen von Michael Pfingstl

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.

1. Auflage

Februar 2016 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.

Copyright © der Originalausgabe 2016 by Royce Buckingham

Published in agreement with the author, Baror International, Inc., Armonk, New York, U.S.A.

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung und -illustration: © Max Meinzold, München

Karte: © Jürgen Speh

Redaktion: Alexander Groß

Lektorat: Holger Kappel

Herstellung: sam

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-17128-5V002

www.blanvalet.de

Prolog

Die riesige Karte von Abrogan, die im Ratssaal des Grünen Turms über den zwanzig reich verzierten Stühlen und dem schweren Holztisch thronte, war plötzlich unbewacht. Seit Jahrzehnten hing sie dort, unberührt und unverrückbar auf Befehl von Fürst Kryst höchstpersönlich. Doch nun war Kryst tot, die Stadt Skye wankte, und mit ihr die Karte.

Der Greis kletterte vorsichtig auf den Tisch, da wurde das Ächzen in seinen alten Knochen plötzlich von einem Donnern übertönt. Das Geräusch klang, als käme es aus dem Inneren des Berges selbst, doch es kam von der westlichen Stadtmauer, oder besser gesagt: von der Felswand, auf der sie fußte. Sie stürzte ein. Der Greis hielt mitten in der Bewegung inne und wartete, ob der Grüne Turm mit einstürzen und seinem Leben hier und jetzt ein Ende machen würde. Noch nicht. Bitte! Der Saal erzitterte, Risse bildeten sich im Steinboden, doch er hielt stand, löste sich nicht einfach unter ihm in nichts auf.

Die Männer im Nachbarturm hatten weniger Glück. Der Greis hörte ihre Schreie: Männer, die vor Angst wimmerten, ihre Götter verfluchten oder in wilder Panik Kommandos brüllten.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht stieg er auf den Tisch und stand auf. Die Geschmeidigkeit seiner Jugendtage war längst dahin, und seine Beine fühlten sich wacklig an. Doch nach all den langen Jahren der Entbehrung war die Karte nun endlich wieder zum Greifen nah! Sie war dick wie ein Lederharnisch, so breit, wie er selbst groß war, und doch nicht schwerer als Pergament. Ehrfürchtig ließ er die Finger über die Tierhaut gleiten, bewunderte die feinen Dreiecke und Schraffuren, die Berge und Felder darstellten. Die gezackten Bergspitzen und ausgedehnten Wälder im wilden Norden bildeten einen krassen Gegensatz zu den rechtwinkligen Mauern, Städten und Äckern im bezähmten und dicht besiedelten Süden.

Doch nun wurde der Süden überrannt.

Nach Norden, sagte er sich und zerrte an den Halteklammern. Die Karte war auf diese Weise befestigt, weil kein Nagel sie zu durchstechen vermochte.

Es mochte vielleicht zehn Menschen geben, die ihr Geheimnis kannten, und die Hälfte davon hatte sich längst in alle Winde zerstreut. Als Kryst begriff, welch beängstigende Macht der Karte innewohnte, befahl er, ihre Existenz streng geheim zu halten, und bald darauf war sie zu einer bloßen Legende verblasst. Selbst wenn jene, die damals auf der entsetzlichen Expedition nach Norden dabei gewesen waren, das Geheimnis ausgeplaudert hätten, hätte niemand ihnen geglaubt. Die Drachin existierte, das wusste der Greis nur zu gut. Doch nachdem sie seit Jahrzehnten nicht gesehen worden war, war auch sie nur mehr ein altes Schauermärchen, das gerade noch dazu taugte, die Abroganer davon abzuhalten, auch die Gebiete nördlich der Zornberge zu besiedeln. Und selbst eine Bestie wie die Drachin kann mit dieser Karte gebannt werden.

Als die Belagerung begann, war niemand auf die Idee gekommen, den größten Schatz Abrogans zu retten. Der Fürst war tot, und kaum jemand kannte mehr ihr Geheimnis. Aber ich kenne es. Der Boden erzitterte aufs Neue, und der Greis musste sich an den Klammern festhalten, um nicht zu stürzen. Ich kenne es, und ich werde es mir zunutze machen.

Während die Menschen draußen schrien und brüllten, nahm der Greis einen Stuhl, den ein berühmter Möbelmacher im fernen Fretwitt zu einem Preis angefertigt hatte, der den Jahressold eines Soldaten um ein Vielfaches überstieg, und zerschmetterte ihn auf dem Steinboden. Mit einem abgebrochenen Stuhlbein schlug er verzweifelt auf die rostigen Klammern ein, bis die Karte endlich freikam. Der Tisch unter seinen Füßen erzitterte erneut, und im nächsten Moment fiel sie ihm in die Arme. Er rollte sie zusammen und legte sie sich über die Schulter.

Nach Norden …

Mit einem letzten ohrenbetäubenden Donner stürzte die westliche Stadtmauer ein, und das Dach des Ratssaals wurde weggerissen. Der Greis stand da, kalter Wind spielte in seinem Haar, und er schaute nach draußen. Der Anblick, der sich ihm bot, war beängstigend und atemberaubend zugleich: Die wogenden Hügel im Westen waren gesäumt von endlosen Reihen ganz in Rot gekleideter Soldaten, die nur noch darauf warteten, dass sich der Staub über der zerstörten Mauer legte. Dann würden ihre Hauptleute zum Sturm auf die Stadt blasen.

Buch 1

1

Vill Magnan stolperte aus dem Schleier ins gleißende Licht. Er hatte keine Orientierung mehr, stürzte und rollte sich auf den Rücken. Ein Fehler. Die Sonne blendete ihn, und seine Widersacherin, die an ihm hing wie eine Klette, nutzte die Gelegenheit, sich auf ihn zu werfen. Durch seine zusammengekniffenen Lider sah er ein junges Mädchen. Ihr langes dunkles Haar schlug ihm ins Gesicht wie eine Peitsche, während sie auf ihn eindrosch und einen wüsten Wortschwall in einer Sprache auf ihn niedergehen ließ, die er nicht verstand.

Sie beschimpft mich.

Vill hatte sie schon einmal gesehen, während der Schlacht beim Riesenbaum. Das Flussmädchen. Sie war es, die ihn in den Schleier gestoßen hatte, ins Nichts, und dann war sie ihm gefolgt, um dafür zu sorgen, dass er nie wieder zurückkehrte. Und doch bin ich hier. Vill war entkommen, aber das Mädchen ebenfalls, und sie war noch nicht fertig mit ihm. Sie schien fest entschlossen, ihm den Garaus zu machen. Vill versuchte, ihre schmalen Handgelenke zu fassen zu bekommen. Offensichtlich hatte sie kein Messer, denn sonst hätte sie ihn bereits damit abgestochen. Oder es steckte noch in ihrem Gürtel. Doch Vill wollte leben – anders als beim letzten Mal, als er dem Schleier entronnen war. Jahrhunderte in vollkommener Dunkelheit hatten seine Seele ausgehöhlt. Er hatte nichts mehr gefühlt, gar nichts. Nur aus purer, freudloser Neugierde hatte er weitergelebt. Doch jetzt spürte er seinen Überlebensinstinkt, eine animalische Urgewalt, die nach Leben schrie. Plötzlich war wieder Fülle in seiner leeren Seele.

Ich fühle etwas!

Wie eine Flut rollten die Gefühle über ihn hinweg. Schwermut kam als Erstes, dicht gefolgt von ihrer Schwester, der Trauer. Dann spürte er Wut. Sie war so stark, dass sie sein Gesicht zu einer grotesken Maske verzerrte – und ihn sofort verstehen ließ, was mit dem Flussmädchen los war. Sie hasst mich. Immer mehr Gefühle brachen über Vill herein. Seine Gedanken rasten wie wild, beschworen Bilder in ihm herauf und zerrten schmerzvolle Erinnerungen aus den Tiefen seines Herzens ans Licht, von denen er geglaubt – ja gehofft – hatte, er hätte sie vergessen. Eine verlorene Liebe. Verrat. Mord. Und doch fand er inmitten all des Schmerzes auch Freude, Entzücken beinahe. Er erinnerte sich an die wilde Schönheit der Berge, die kindlichen Possen seiner Düsterlinge fielen ihm wieder ein, und sein Körper reagierte darauf, auf jede einzelne Regung: Er weinte, schrie und lachte, alles gleichzeitig. Ich muss aussehen wie ein Geisteskranker, dachte er und schämte sich plötzlich. Da fiel ihm noch etwas ein: Ich habe die Sippe des Mädchens abgeschlachtet. Vills Gelächter verstummte abrupt, und an seine Stelle trat ein stumpfer Schmerz, der alles andere überlagerte. Schuld. Plötzlich wurde ihm übel. Reue. Vill wusste nicht, wie lange er diesmal im Schleier gewesen war. Es mochten ein paar Tage gewesen sein, vielleicht auch Jahrhunderte. So oder so, lange genug, um seine Gefühle wiederzufinden.

Das Mädchen hörte auf, auf ihn einzuschlagen, und beobachtete verdutzt Vills unkontrollierten Gefühlsausbruch.

»Hör auf!«, keuchte er. »Ich muss nachdenken.«

Sie stieß einen weiteren Fluch aus, und diesmal verstand er zumindest einen Teil ihrer Worte. Sie sagte etwas von seinem Herzen und was sie damit zu tun gedachte, während es noch schlug. Dann packte sie Vill am Hals und drückte zu.

Nein … Vill spürte, wie die Dunkelheit zurückkehrte. Nein! Jetzt, da er das Licht gesehen hatte, weigerte er sich, es wieder entschwinden zu lassen. Er sammelte alle Kraft und versuchte, das Mädchen von sich herunterzustoßen, doch es ließ nicht los. Ineinander verknotet wie raufende Kinder kugelten sie den grasbewachsenen Hang hinab. Sie wurden immer schneller, rollten über faustgroße Steine und durch dorniges Gestrüpp, bis sie schließlich gegen einen Baumstamm krachten und von der Wucht des Aufpralls auseinandergerissen wurden.

Vill schüttelte noch benommen den Kopf, da stürzte sie sich schon wieder auf ihn, diesmal mit einem abgebrochenen Ast als Waffe. Glücklicherweise war er viel zu groß und schwer für das zierliche Mädchen, und die toten Blätter daran verlangsamten den Schlag noch weiter. Der Treffer auf Vills Brust richtete nicht mehr Schaden an als ein harmloser Stupser mit einem Besen. Verärgert rappelte er sich hoch. Ärger. Noch etwas, das ich schon lange nicht mehr gefühlt habe.

»Hör auf, Weib!«, schnaubte er. »Wir müssen reden.«

Diesmal traf ihn der Ast ins Gesicht. Das tat weh, mehr aber auch nicht. Als das Flussmädchen zum dritten Mal ausholte, sprang Vill vor und umklammerte sie mit beiden Armen. Der Schlag ging kraftlos auf seinen Rücken nieder, dann fiel der Ast zu Boden.

»Ich will dir nichts Böses!«, schrie Vill und fragte sich gleichzeitig, warum er eigentlich ihre Familie getötet hatte. Dann fiel es ihm wieder ein: Es war praktisch gewesen. Eine Trainingseinheit für seine Düsterlinge. Für meine Monster.

Das Mädchen antwortete in seiner Sprache. »Aber ich dir! Und ich werde erst aufhören, wenn einer von uns beiden tot ist!«

Sie zappelte und wehrte sich mit aller Kraft, aber Vill hielt sie einfach fest, bis sie vollkommen erschöpft war. »Ich würde dich ja gehen lassen, aber …«, begann er.

»Ich bringe dich um, das schwöre ich.«

»Genau das ist das Problem.« Vill drückte sie zu Boden, zog den Gürtel seiner Kniehose ab, wickelte ihn um ihre Handgelenke und verknotete das Leder, so fest er konnte. »Ich kenne dich. Du hast den Überfall auf euer Lager überlebt.«

»Habe ich nicht, denn mein Herz ist tot. Du hast es in einen schwarzen, toten Stein verwandelt, der nur noch schlägt, damit ich Rache an dir nehmen kann.«

»Mag sein. Dann wird es wohl noch eine ganze Weile länger schlagen müssen«, erwiderte Vill. »Denn ich werde dich jetzt allein lassen.«

»Du entkommst mir nicht!«

Vill schnaubte, dann drehte er sich weg und ging.

Doch das Mädchen hielt sein Versprechen. Sie lief hinter ihm her und hob mit ihren gefesselten Händen einen Stein vom Boden auf.

Um mir damit den Schädel einzuschlagen, wenn sie nahe genug herankommt. Nach einer Furchenlänge blieb Vill stehen und wartete auf sie.

Das Mädchen hob knurrend den Stein über den Kopf. »Bis ans Ende der Welt werde ich dich ver…«

Vill machte einen Satz zur Seite und schlug ihr die Beine unterm Körper weg. Er entwand ihr den Stein und schleuderte ihn fort. Ich könnte sie töten. Dann wäre ich das Problem los. Der Gedanke löste einen Schmerz in ihm aus, den er nicht recht deuten konnte. Das Bild, wie dieses temperamentvolle Mädchen tot im Gras lag, versetzte ihm einen Stich tief im Innern.

Vill nahm seine Schärpe ab und knotete sie ihr um die Fußknöchel. Dann sprang er auf und rannte davon. Er kam sich ein wenig albern vor, vor einer an Händen und Füßen gefesselten jungen Frau wegzulaufen, doch er wollte sie nun mal nicht töten. Ich werde sie nicht töten. Vill hatte bereits ihre Sippe auf dem Gewissen, auch wenn das schon Jahrzehnte zurücklag. Oder Tage. Er wusste es nicht. So oder so war er lange genug in der Dunkelheit des Schleiers gefangen gewesen, um für seine Untaten zu büßen. Verbrecher wurden in den Kerker geworfen, bis ihre Vergehen vergeben und vergessen waren. Und auch ich habe meine Strafe abgesessen, mehrmals. Und doch blieb der Schmerz über das, was er getan hatte.

Ein mehr oder weniger gut ausgetretener Pfad führte den Hang hinab. Vill kannte diese Gegend nicht und beschloss, ihm zu folgen. Wenn er sich zwischen die Bäume schlug, würde er sich nur früher oder später verirren, und die Zeit des Umherirrens musste nun endlich ein Ende haben. Jeder Pfad führt irgendwann zu einer Straße, und jede Straße führt irgendwann zu einer Stadt.

Unterwegs sah er nicht eine einzige Leiche, auch keine Pfeile oder Bruchstücke von Kettenhemden. Kein Blut. Die Schlacht, die er geschlagen und verloren hatte, bevor das Mädchen ihn in den Schleier gestoßen hatte, war längst vorüber. Weit länger als nur ein paar Tage.

Nach etwa zwei Stunden erreichte er eine Straße. Sie war gut ausgebaut, breit genug für Wagen und Kutschen. Da fiel es ihm wieder ein: Sie führte zu einer kleinen Stadt. Zornfleck. Ein Dorf eher, am Fuß der Zornberge, die dahinter aufragten wie Mahnmale für die Verbrechen, die er einst hier begangen hatte. Vill beschloss, diese Verbrechen ein für alle Mal hinter sich zu lassen. Ich bin nicht mehr der Mann, der ich damals war.

All diese Dinge gingen ihm durch den Kopf, als ihm drei Männer entgegenkamen – ein finsterer Haufen mit verfilzten Bärten und stechenden Augen, die sofort die Umgebung absuchten, ob er allein war oder vielleicht in Begleitung. Die Art Männer, der man besser nicht den Rücken zukehrte. Unter ihren groben grauen Kitteln, die einmal weiß gewesen waren, sah er die charakteristische Wölbung von Messergriffen, vielleicht sogar Kurzschwertern. Einem der drei fehlte ein Bein. An seiner Stelle ragte ein schimmernd weißer Knochen aus der knapp unterhalb der Hüfte abgeschnittenen Kniehose. Sieht aus wie der Oberschenkelknochen eines großen Tieres. Bei jedem Schritt holte er mit seiner Prothese weit zur Seite aus.

»Heda, was bringt ihr für Neuigkeiten?«, rief Vill möglichst freundlich.

Die drei schauten ihn an und tauschten schnelle Blicke, bevor der mit dem Knochenbein antwortete: »Nichts Gutes aus dem Süden.«

Der Anführer. »Danke für die freundliche Information. Wisst ihr Genaueres, oder ist der Süden einfach ins Meer abgerutscht?«

Einer der drei kicherte, aber Knochenbein verzog keine Miene. »So gut wie. Ein rotes Heer hat die Stadt erobert. Das Heer kam von der anderen Seite des Meeres.«

»Meinst du die Stadt Skye?«

»Welche denn sonst?«

Interessant. Er hätte gerne mehr erfahren, aber die Kerle bewegten ihre Hände nie mehr als ein paar Fingerbreit von den Gürteln weg, und Vill wusste nur zu gut, was das bedeutete: Sie hielten sich bereit, ihn abzustechen, falls sich die Gelegenheit oder Notwendigkeit dazu ergeben sollte. Keine angenehmen Zeitgenossen und schon gleich gar keine angenehmen Gesprächspartner. »Das tut mir aufrichtig leid zu hören.«

Der, der gekichert hatte, trat vor. Seine linke Hand war knallrot, die Haut knotig, nicht ein Härchen sprießte mehr darauf. Er hat sie sich verbrannt. Oder jemand hat sie ihm verbrannt. Derlei Narben oder fehlende Finger waren das Erkennungsmerkmal von Dieben, die so dumm gewesen waren, sich erwischen zu lassen. Der Verbrannte mochte auch Schmied von Beruf sein, aber Vill tippte eher auf Dieb.

»Uns tut es höchstens leid, dass es nichts zum Plündern gibt«, sagte Brandhand. »Bei einem anständigen Krieg bleibt immer was übrig für Männer wie uns, aber diese verfluchten Roten verderben alles. Sie hatten die Stadt kaum erstürmt, da haben sie auch schon überall Wachen aufgestellt.«

»Sehr bedauerlich«, stimmte Vill zu.

»Und wie. Sobald wir merkten, dass sie gewinnen würden, haben wir ihnen unsere Dienste angeboten, und trotzdem haben sie uns nicht mal eine Stunde zum Plündern gegeben. Schlimmer noch: Wegen den Kämpfen im Süden sind jetzt auch alle Reisenden, bei denen es was zu holen gibt, verflixt auf der Hut.«

Was auch besser für sie ist, wenn Leute wie ihr die Straßen unsicher machen. Vill hielt sich ebenfalls bereit, seinen Dolch zu ziehen. Er war zwar genauso verdreckt wie die drei Gauner, hatte kaum Gepäck und trug Soldatenkleidung, was bedeutete, dass er sich wahrscheinlich wehren würde, aber man wusste ja nie.

Knochenbein schlug Brandhand auf die Brust. »Genug geredet. Zeit, uns zu trollen.«

»Ganz recht. Ich muss ebenfalls weiter«, pflichtete Vill bei. »Und danke für die angeregte Unterhaltung. Aufgrund eures weisen Rats werde ich mich wohl nach Osten oder Westen wenden, wenn ich in Zornfleck bin, statt weiter nach Süden vorzudringen. Und selbstverständlich werde ich unsere kleine Begegnung niemandem gegenüber erwähnen. Danke für eure kostbare Zeit.« Vill ging weiter und lauschte angestrengt auf jedes Geräusch in seinem Rücken – nicht dass er zum Abschied doch noch ein Messer zwischen die Schulterblätter bekam.

Die Straße wurde breiter, links und rechts der Wagenspuren blieb mehr als genug Platz für Leute, die zu Fuß unterwegs waren. Steinhaufen am Rand zeigten die Entfernung zur Stadt an – für jede Meile ein Stein. Als Vill die Straße das letzte Mal benutzt hatte, war sie noch nicht so gut ausgebaut gewesen. Es schienen sich immer mehr Menschen in dieser einstmals abgelegenen Gegend niederzulassen. Die Dinge haben sich verändert.

Nach einer Weile verließ er die Straße und setzte seinen Weg im Schutz des Waldes fort, falls die drei ihm folgen sollten. Zwischen den Bäumen war es vollkommen still, und nach all der Zeit im Schleier war Vill nicht nach Stille zumute. Er sehnte sich nach Leben, nach Menschen und Geräuschen, nicht nach der einsamen Zurückgezogenheit des Waldes. Schon wieder ein neues Gefühl: Einsamkeit. Die Lebendigkeit der Stadt und etwas erlesenere Gesellschaft, als er sie in letzter Zeit gehabt hatte, könnten ihm gefallen. Angespannte Gespräche mit verstümmelten Wegelagerern genügten ihm nicht. Er sehnte sich nach Gleichgesinnten, vielleicht sogar nach Frauen.

Das Mädchen!

Er hatte sie beinahe vergessen. Wie war noch mal ihr Name? Die Vorstellung, wie sie an Händen und Füßen gefesselt hinter ihm her humpelte, hatte Vill anfangs amüsant gefunden – ein durch und durch angenehmes Gefühl. Doch plötzlich verspürte er Unbehagen, und dieses Unbehagen wurde immer stärker, denn falls sie ihn immer noch verfolgte, würde sie den drei Halsabschneidern direkt in die Arme laufen. Beruhige dich.Sie wird kaum so verbohrt sein, dass sie sich nicht einmal die Zeit nimmt, sich von ihren Fesseln zu befreien. Er dachte an ihre wilden Flüche, den lächerlichen Ast, mit dem sie auf ihn losgegangen war, und seufzte. Doch, ist sie.

Vill ließ seine Sehnsucht nach der Stadt und besserer Gesellschaft fahren und machte murrend kehrt, auch wenn die Logik das genaue Gegenteil gebot: Jetzt, da er sie abgeschüttelt hatte, war das Mädchen nicht mehr wichtig. Außerdem hasste sie ihn, und die drei Banditen dürften kaum begeistert sein, wenn er plötzlich wieder auftauchte. Und doch war dieses lästige Gefühl von Verantwortung immer noch besser als gar nichts. Auf jeden Fall besser als die eiskalte Berechnung, die ihn viel zu lange geleitet hatte. Mit voller Absicht stellte Vill sich dem Schamgefühl, dass er ein hilfloses Mädchen einfach seinem Schicksal überlassen hatte. Er genoss es sogar. Es stimulierte seine Sinne, ließ ihn sich wieder lebendig fühlen.

Vill ging zur Straße zurück und hielt Ausschau nach den drei Räubern. Der Schmerz, den er dem Flussmädchen zugefügt hatte, war nicht wiedergutzumachen. Er hatte ihre Sippe getötet, und nichts konnte sie wieder zum Leben erwecken. Aber er konnte verhindern, dass ihr noch weiteres Leid geschah. Nach nicht einmal einer Furchenlänge beschleunigte Vill Magnan seine Schritte, und kurz darauf rannte er.

Er hörte sie eher, als dass er sie sah. Sie hatten die Straße verlassen, waren irgendwo ganz in der Nähe im Wald und schrien aufgeregt durcheinander, dass es eine Meile weit zu hören sein musste.

»Schnapp sie dir! Halt sie fest!«

Diese Trottel. Vill verlangsamte sein Tempo. Wenn er sich abstechen ließ, hatte niemand etwas davon. Vill schlich ein Stück weiter und hörte einen dumpfen Aufprall – das charakteristische Geräusch, mit dem ein Körper zu Boden schlug. Verdammt, ich komme zu spät!

Sein Herz begann wie wild zu pochen. Er tastete sich weiter vor und zog seinen Dolch. Der Griff in seiner Hand gab ihm Sicherheit. Kraft. Als hätte das Schicksal ihn dorthin gepflanzt, entdeckte er ein Stück voraus einen großen Brombeerstrauch, der ausgezeichnete Deckung bot. Aus seinem Versteck spähte Vill hinunter zum Fluss und schätzte die Lage ab.

Knochenbein lag im Kies, einen Arm hatte er ins Wasser gestreckt. Er bewegte sich schlaff in der Strömung, als winke er den Fischen zu. Sein Kopf war eigenartig verdreht, und an der Stirn klaffte eine große Wunde. Die Beinprothese lag blutverschmiert neben ihm im Schlick. Sie hat ihm die Prothese abgerissen und ihn dann damit erschlagen. Der Kerl war mausetot. Mit einem Mal war Vill froh, dass ihn nicht das gleiche Schicksal ereilt hatte. Er hatte das Mädchen wohl unterschätzt. Und Knochenbein hat offensichtlich denselben Fehler gemacht.

Doch jetzt lag das Mädchen am Boden und hatte ein Messer an der Kehle. Sie wehrte sich nach Leibeskräften, doch es war zwecklos. Die Fesseln trug sie immer noch, und Brandhand saß mit gespreizten Beinen auf ihr.

»Ho, Freunde! Was habt ihr denn da für einen zappelnden Fisch gefangen?«

Die beiden Banditen blickten erschrocken auf. Brandhand schien erleichtert, als er Vill sah. Umso besser.

»Kein Fisch, ’n Mädchen«, antwortete er prompt.

»Ein Mädchen?« Vill stieß einen leisen Pfiff aus. »Dann dankt den Göttern, dass ich es bin, der gerade des Weges kommt, und nicht der Vogt. Kostet euch eine Hand, wenn nicht gar den Arm, wenn er euch bei Liebeständeln mit einem Mädchen erwischt, das gar nicht getändelt werden will.«

»Es gibt hier ’nen Vogt?«

»Aber ja, ein übellauniger Kerl mit einem nicht weniger übellaunigen Trupp Büttel. In Zornfleck nennen sie ihn Hacke, weil er seine Gefangenen gern mit einer bearbeitet.«

»Nie von ihm gehört«, brummte Brandhand.

»Sie hat unserm Kumpel mit sei’m eignen Bein den Schädel eingeschlagen«, verteidigte sich der andere.

»Euer Glück. Dann ist sie es, die sich rechtfertigen muss. Ihr geht jetzt besser und bringt ein paar Wegstunden zwischen euch und die Stadt. Ich werde dem Vogt inzwischen erzählen, dass sie eurem Freund heimtückisch aufgelauert hat.«

»Sollten wir ihr nich besser die Kehle durchschneiden?«

»Aber nein. Mit einem toten Mädchen hat man nur Scherereien. Darauf steht der Galgen.«

»Moment«, mischte sich Brandhand wieder ein. »Wer sagt, dass du nicht behauptest, du hättest sie vor unserm Kumpel gerettet, und dann ’ne Belohnung einkassierst.«

»Sie sagt das. Sie hasst mich. Nicht wahr, Liebes?«

»Ich hasse dich! Lass mich in Ruhe und verschwinde, du dreckiges Schwein!«

»Du kennst sie?« Brandhand hatte alle Mühe, gleichzeitig zu sprechen und das Mädchen zu bändigen.

»Nur flüchtig. Sie ist ein hinterhältiges kleines Biest. Es dürfte kein Problem sein, den Vogt davon zu überzeugen, dass sie es war, die euren Freund angefallen hat. Erst kürzlich hat sie das Gleiche bei mir versucht. Seht euch mein Gesicht an.« Vill deutete auf seine Stirn.

»Er hat Kratzer«, bestätigte der andere. »Ich sag, wir verschwinden. Überlassen wir ihm das bissige Gör.« Er versetzte dem Flussmädchen einen harten Tritt.

Vill runzelte die Stirn, hielt aber den Mund.

»Nee …«, sagte Brandhand und runzelte ebenfalls die Stirn. »Ich bleibe. Sieht ganz so aus, als würde der hier versuchen, uns ’nen Bären aufzubinden.«

Vill war nicht sicher, welchen Fehler er begangen hatte, aber Brandhand schien seine Lügen zu durchschauen. Andererseits war es keine Überraschung: Vill war lügen nicht gewohnt und alles andere als ein Meister darin.

»Du befolgst besser meinen Rat«, sagte Vill zu dem anderen. »Hier wird es nämlich bald Ärger geben.«

»Den Ärger ham wir jetzt schon«, erwiderte der andere und deutete mit dem Kinn auf Knochenbeins Leiche. »Ich hab keine Familie hier, nix, was mich halten würde.« Er ging los. »Und sag Hacke, dass ich sie nich angerührt hab, denn das hab ich nich!«

»Du bleibt, wo du bist, Sy«, knurrte Brandhand. »Den hier können wir locker verjagen oder Schlimmeres mit ihm machen, wenn’s nötig sein sollte.«

»Ich hab keine Lust, hier auf den Vogt zu warten, damit er mir ’n Bein abhackt!«

»Es ist nicht dein Bein, das er dir abhacken wird, wenn er dich mit einem gefesselten Mädchen erwischt«, verkündete Vill.

Brandhand wurde immer gereizter bei dem Versuch, mit seinen begrenzten geistigen Mitteln ein Streitgespräch zu führen und gleichzeitig seine Gefangene zu bändigen. »Hier kommt kein Vogt!«, fauchte er. »Aber wenn du dich jetzt davonmachst, find ich dich und hack dir eigenhändig was ab, Sy.«

»Nicht gerade eine verlockende Einladung zu bleiben, was?«, fragte Vill. »So freundlich, wie ihr miteinander umgeht, würde ich sagen, ihr seid euch erst vor Kurzem auf der Straße begegnet. Eure Verbundenheit geht nicht allzu tief. Ihr seid nur zusammengeblieben, weil ihr euch zu dritt sicherer fühlt. Ist es nicht so? Aber jetzt seid ihr nur noch zu zweit, und dein Freund hier hat soeben gedroht, dich eigenhändig zu verstümmeln. An deiner Stelle würde ich das Weite suchen, und zwar schnell. Vielleicht solltest du nach Zornfleck gehen und den Vorfall selbst anzeigen. Dann wärst du fein raus.«

Sy nickte. Vills Erklärung leuchtete ihm ein. »Ich geh nach Zornfleck, zu Hacke, und erzähl ihm alles. Dann kann er mir nix mehr in die Schuhe schieben, oder? Nich, wenn ich ihm alles erzähle.«

»Sy!«, brüllte Brandhand. Ein überzeugenderes Argument schien ihm nicht einzufallen.

Sy verschwand und ließ Brandhand allein mit seiner Gefangenen zurück.

»Wie willst du mich jetzt vertreiben und gleichzeitig das Mädchen festhalten, Brandhand?«, fragte Vill, als Sy außer Sichtweite war.

»Pass auf, was du sagst. Meine Hand is’ immer noch stark, kann mit ’nem Messer genauso gut umgehen wie die andere. Zuerst stech ich sie ab … und dann dich.« Er drückte dem Flussmädchen ein Knie in den Rücken und richtete sich ein Stück auf, um Vills Angriff zu begegnen, den er jeden Moment erwartete.

Sieht nicht so aus, als ob er je gelernt hätte, wie man mit einem Messer kämpft. Er wird versuchen, mich mit einem Sensenschlag am Bauch zu erwischen, sobald ich nahe genug heran bin. Vill war ausgebildeter Bogenschütze, und zu dieser Ausbildung hatte auch der Nahkampf mit Dolch und Kurzschwert gehört – den Waffen, mit denen ein Schütze sich verteidigte, wenn alle Pfeile verschossen waren und der Schutzring aus Fußsoldaten überrannt wurde. Die Vormittage hatte er mit Zielschießen verbracht, die Nachmittage auf dem Exerzierplatz. Mit großen Zweihändern war er nie zurechtgekommen. Viel zu unhandlich. Bis heute verstand er nicht, wie ein Ritter mit der schweren Waffe einen Gegenangriff parieren wollte. Eine kurze, leichte Klinge war weitaus praktischer, schneller. Wie Pfeile. Er begann, Brandhand zu umkreisen.

»Du krümmst ihr nicht ein Haar.«

»Und ob. Wirst gleich sehen. Du verschwindest jetzt, sonst zerschneid ich dir dein hübsches Mädchen.«

»Und sobald ich weg bin, bringst du sie trotzdem um. Nein, ich glaube, ich bleibe und füge dir für jeden Schnitt, den du ihr beibringst, eine weitere Narbe auf deinem missgestalteten Körper zu. Überleg dir also gut, was du tust.«

Brandhand zögerte. »Du willst ihm doch an die Gurgel, Mädchen, oder?«, flüsterte er seiner Gefangenen zu.

»Mehr als du dir überhaupt vorstellen kannst.«

»Wie wär’s, wenn ich dich losmache und wir ihn uns gemeinsam vorknöpfen? Danach lass ich dich frei. Wie wär’s?«

»Lass dich lieber nicht darauf ein«, warnte Vill. »Er wird dich so oder so nicht gehen lassen.«

»Mach mich los!«, schrie sie.

Vill stöhnte. Das Mädchen hatte sich nun mal in den Kopf gesetzt ihn zu töten, koste es, was es wolle. Sie konnte das Angebot gar nicht ablehnen.

Brandhands Messer war scharf wie eine Rasierklinge. Mit einem einzigen schnellen Schnitt durchtrennte er ihre Handfesseln, dann machte er ihre Fußgelenke los. Das Mädchen stürzte sich auf Vill, und Brandhand lachte schallend. »Du wolltest die Wildkatze ja unbedingt haben, da hast du sie!«

Vill hatte dieses Spiel schon einmal mit ihr gespielt und mit Leichtigkeit gewonnen. Aber das Ganze zu wiederholen und sich gleichzeitig gegen einen Messerstecher zu verteidigen, ohne das Mädchen zu verletzen, war etwas anderes.

Das Mädchen riss die blutverschmierte Knochenprothese an sich, und Brandhand stand mit gezogenem Messer auf.

Vill machte ein paar Schritte rückwärts und versuchte, sich an das Kampftraining mit zwei Gegnern zu erinnern. Keiner seiner beiden Angreifer hatte eine Ausbildung, so viel war klar. Sie würden sich einfach brüllend auf ihn stürzen. Finten, wie die eigene Deckung scheinbar fallen zu lassen, um den Gegner zu einem hohen Angriff zu provozieren, brachten in so einem Fall nichts. Stets beide im Auge behalten, fiel es ihm wieder ein. Aber das war leichter gesagt als getan.

Das Flussmädchen – wie war verdammt noch mal ihr Name? – stürzte sich mit hocherhobenem Knüppel brüllend auf ihn.

Vill drehte sich ein Stück zur Seite, um Brandhand nicht aus dem Blick zu verlieren, und ließ den Schlag an seiner Schulter abgleiten. Der Treffer tat weh, mehr aber auch nicht. Der Knüppel hatte zwar die größere Reichweite, doch Vills Messer war die gefährlichere Waffe. Es gab Dutzende Körperstellen, an denen er sie mit einem einzigen Stich töten könnte, wohingegen sie – ein schmächtiges, untrainiertes Mädchen – ihn schon mit einem Volltreffer am Kopf erwischen müsste. Sie schien es instinktiv zu wissen und attackierte tatsächlich nur Vills Kopf, was ihm das Ausweichen umso leichter machte.

Brandhand hielt sich unterdessen zurück. Offensichtlich wartete er, bis Vill abgelenkt war, damit er ihn gefahrlos erledigen konnte. Leicht zu durchschauen.

Das Mädchen schlug weiter mit wilden Schwingern auf ihn ein, ohne Rücksicht auf eigene Verluste.

Pure Leidenschaft, etwas anderes kennt sie nicht. Vill steckte zwei weitere Treffer an den Armen ein und einen auf dem Rücken, um Brandhand nicht aus den Augen zu verlieren. Allmählich wurde er ärgerlich, aber er weigerte sich strikt, sie mit dem Messer zu verletzen. An ihr vorbeizuspringen, um Brandhand zu erledigen, konnte er nicht riskieren. Damit würde er ihr den Rücken zuwenden und ihr seinen ungeschützten Hinterkopf präsentieren. Außerdem wurde das Mädchen nicht so schnell müde, wie er gehofft hatte. Es war geradezu faszinierend, wie viel Energie der Zorn ihr verlieh. Wie ein magisches Elixier. Vill fragte sich, ob auch er sich dieses Elixiers bedienen konnte, jetzt, da er wieder fühlte.

»Dumme Kuh!«, knurrte er. »Du machst mich nur wütend. Ich kämpfe für dich, nicht gegen dich!« Vill wartete, bis er die Kraft seiner Wut spürte, dann sprang er vor, packte den Arm des Mädchens und drehte ihn ihr auf den Rücken. Sofort ließ er wieder los und duckte sich seitlich weg, bevor Brandhand ihm zu Leibe rückte.

Das Mädchen schrie auf. »Das Einzige, was du für mich tun kannst, ist sterben!«, fauchte sie.

Mit neuer Energie stürzte sie vor. Diesmal wusste sie, dass Vill ihr nichts tun würde. Sie warf sich mit ihrem vollen Gewicht gegen ihn und schlang die Arme um seine Hüfte. Noch bevor Vill sich nach Brandhand umsehen konnte, lag er schon mit ihr am Boden.

Allmählich geht sie mir auf die Nerven. Vill rollte sich auf die Seite und versuchte, sich ihrem Griff zu entwinden. Brandhands Messer konnte nicht mehr weit weg sein. Diese Gelegenheit würde er sich nicht entgehen lassen, und wenn Vill erledigt war, würde er sich das Mädchen vornehmen. Ein leichtes Opfer für ein Scheusal wie ihn. Mittlerweile bereute Vill, dass er das Mädchen gefesselt hatte. Wenn er sie einfach abgehängt hätte, hätte er sich nicht verantwortlich für sie fühlen müssen, weil er sie hilflos zurückgelassen hatte. Aber vielleicht hätte ich dann gar nichts gefühlt.

»Mach Platz, Kleine«, polterte Brandhand.

Vill sah die Klinge aus dem Augenwinkel. Er lag auf dem Bauch, das eine Bein unter dem anderen eingeklemmt und mit diesem Mädchen auf dem Rücken, das ihn festhielt wie ein Klammeraffe. Er konnte weder aufspringen noch sich seitlich wegrollen. Das ist also der Preis, den man bezahlt, wenn man etwas fühlt.

Das Mädchen ließ von ihm ab, und Vill machte sich bereit für den Tod. Noch während er sie von sich stieß, wartete er auf den Schmerz, mit dem die Klinge in seinen Körper eindrang. Es war ein Fischermesser, wie er gesehen hatte, dünn und scharf. Mehr ein Werkzeug als eine Waffe, aber kein bisschen weniger tödlich. Jetzt bin ich der zappelnde Fisch, der gleich filetiert wird. Vill spürte einen gewissen Sarkasmus in sich aufsteigen und war sicher, dass es das Letzte war, was er jemals fühlen würde. Immerhin besser als nichts.

Er hörte ein lautes Krachen und sah, wie Brandhand sich das Knie hielt. Das Mädchen stand direkt neben ihm, den Knochenknüppel wieder in der Hand. Brandhand sank zu Boden. Sein Bein war in der Mitte in einem eigenartigen Winkel abgeknickt, und das Knie sah nicht gut aus.

»Damit du mir danach nicht nachstellst«, sagte das Mädchen zufrieden.

»Danach?!«, brüllte Brandhand unter entsetzlichen Schmerzen. »Du hast ja nicht mal gewartet, bis ich ihn abgestochen habe!«

Das Mädchen wandte sich wieder Vill zu, doch es war zu spät. Er war bereits aufgestanden, und sie war mit ihren Kräften am Ende. Endlich. Sie schnaufte wie ein erschöpfter Ackergaul, den Knüppel konnte sie kaum noch in der Hand halten.

»Ich gehe jetzt«, erklärte Vill und drehte sich weg.

»Du entkommst mir nicht«, keuchte sie und rang verzweifelt nach Luft.

»Werden wir ja sehen.«

»Du willst mich gar nicht umbringen?«, fragte Brandhand, als wollte er Vill an eine wichtige Erledigung erinnern.

Schlau ist er wirklich nicht. »Nein«, rief Vill über die Schulter, während er die Böschung hinauf Richtung Straße lief. »Wie das Mädchen bereits gesagt hat: Du kannst sie nicht mehr verfolgen und mich auch nicht. Dein Bein ist jetzt genauso kaputt wie deine Seele.«

Brandhand schnaubte. »Das wirst du noch bereuen, du …«

Die Prothese seines toten Kumpans schlug ihm mitten ins Gesicht. Der Hieb war nicht sonderlich hart, aber immer noch fest genug, um ihn zum Schweigen zu bringen.

Vill verschwand ins Unterholz und überließ die beiden sich selbst.

2

Altern war weit weniger vergnüglich, als er sich vorgestellt hatte, dabei hatte er von Anfang an keine sonderlich hohen Erwartungen gehabt. Als er die Spange an seinem Umhang zumachte, um sich vor dem heißen Wind zu schützen, taten ihm die Fingergelenke weh. Die Messernarbe an seiner Hüfte, die ihm ein eifersüchtiger Ehemann vor einer halben Ewigkeit beigebracht hatte, pochte bei jedem Schritt. Auch sein Schließmuskel gehorchte nicht mehr so, wie er sollte, was auf langen Märschen wie diesem zu einem verkrampften Gang und häufigen Pausen führte, die wiederum die anderen Mitglieder ihres bunt zusammengewürfelten Haufens gegen ihn aufbrachten.

»Der Alte muss schon wieder in die Büsche«, brummten sie, »und dann kommt doch wieder nichts dabei raus.«

Nur dass es keine Büsche gab, hinter denen er sich verstecken konnte, nur blauen Sand, so weit das Auge reichte – deshalb wussten sie ja so genau Bescheid. Und dann, nicht einmal eine Wegstunde später, musste er schon wieder, und das Spiel begann von Neuem.

Schließlich sprach Frisk mit ihm. Seine Worte waren hart, jedoch nicht grausam. Das war ein feiner, aber wichtiger Unterschied, denn so konnte der alte Mann zumindest das Gesicht wahren.

Der junge Anführer redete nicht lange um den heißen Brei herum. »Wir müssen dich zurücklassen, Pinch.«

»Müsst ihr, wie?«

»Ich fürchte, ja. Du hältst uns nur auf. Die Späher haben Soldaten der Roten gesichtet. Sie verfolgen uns immer noch. Haben wohl doch nicht aufgegeben, wie du gehofft hast.«

Sebastian Laurent Pinchot verstand. Niemand wusste genau, wie weit sich diese Einöde erstreckte. Das Trinkwasser ging zur Neige, menschenfressende Ameisen waren ihnen auf den Fersen, und das Rote Heer versperrte ihnen den Rückweg. In einer solchen Lage musste jeder selbst sehen, wo er blieb.

»Na gut. Gib mir mein Geld und einen Buckler, dann seid ihr mich los.«

Frisk schüttelte den Kopf. Pinch würde keins der Packtiere bekommen. Die buckligen Pferde schleppten ihre gesamten Wasservorräte, von denen hier in der Azurwüste schon eine einzige Gallone zehnmal so viel wert war wie Pinchs Leben. Mein Leben. Ein Leben, das bald zu Ende sein würde.

»Dein Geld behalte ich auch«, fügte Frisk hinzu und tätschelte den Lederbeutel an seinem Gürtel. »Du wirst es nicht mehr brauchen.«

Wenigstens hatte er den Anstand, Pinch zum Abschied aufmunternd auf die Schulter zu klopfen. Vor dem Fall Skyes war Frisk Hauptmann der Hafenwache gewesen. Er war kein schlechter Kerl. Der Haufen, den er jetzt anführte – eine brisante Mischung aus Stadtsoldaten, Seefahrern sowie einer Handvoll Banditen und Betrügern wie Pinch –, war nicht leicht zu handhaben. Sie gehorchten nur widerwillig, doch der frustrierte Hauptmann tat, was er konnte. Sie waren vor der Flotte der Roten nach Norden geflohen, hatten Soldaten aus Skye mitgenommen und Fischer aus Dredhafen. Doch der Feind war schneller und hatte sie bald an den Rand des Schleiers gedrängt. Frisk hatte sich geweigert, die Schiffe dort hineinzusteuern, also waren sie nördlich von Dredhafen an den blauen Stränden unterhalb der jäh aufragenden Zornberge an Land gegangen. Dann war der Schleier plötzlich verschwunden. An seiner Stelle erstreckte sich nun die Azurwüste.

Ein Wunder, hatte Pinch sich gedacht.

Der einstmals schmale Sandstreifen erstreckte sich jetzt, da der Schleier fort war, bis zum Horizont und bot zumindest eine theoretische Möglichkeit zur Flucht. Die Mutigsten aus der Gruppe hatten sich Frisk angeschlossen, um mit ein paar Bucklern und so viel Wasser, wie sie nur irgend tragen konnten, ihr Glück zu versuchen. Das war vor fünf Tagen gewesen.

»Soll ich dir das Ende erleichtern?« Frisk zeigte Pinch sein Stilett. Es war eine feine Klinge. In den stählernen Griff war das Wappen des Hauses Schneider graviert, dem er einmal gedient hatte. Es war ein warmherziges Angebot. Ein alter Mann würde in der Azurwüste nicht lange allein durchhalten. Auf dem glühenden Sand bei lebendigem Leib zu einem Stück Dörrfleisch zu vertrocknen, war ein langsamer und qualvoller Tod – wenn auch nicht ganz so schlimm, wie von den Wüstenameisen erwischt zu werden.

»Du kannst dich natürlich weigern und mich zu einem Duell herausfordern«, fügte er hinzu. »Das ist dein gutes Recht. Es wäre ein würdevoller Tod. Du könntest den Göttern mit dem Schwert in der Hand gegenübertreten, und ich würde dir bestimmt ein schnelleres Ende bereiten als die Sonne.«

Frisk war der beste Schwertkämpfer in ihrer Gruppe und zweifellos in der Lage, seinen kühnen Worten entsprechende Taten folgen zu lassen, doch Pinch winkte ab. »Nein danke«, sagte er. »Ich bin nur vierzig Jahre älter als du. Wenn wir uns duellieren, wäre das dein Ende, und dazu mag ich dich zu gern. Lieber find ich mich allein zurecht. Diese wunden Füße hier werden mich noch mehr Meilen tragen, als man ihnen ansieht.«

»Zwei, würde ich schätzen. Drei, wenn du so viel Glück hast, wie du immer behauptest. Den Meander haben wir vor sechs Tagen hinter uns gelassen, und sobald wir mit den Bucklern weg sind, hast du kein Wasser mehr.«

»Die Wette gilt«, sagte Pinch fröhlich.

»Du hast kein Geld zum Wetten. Ich habe es einbehalten.«

»Eben.«

Der Hauptmann grinste. »Leb wohl, Pinch«, sagte er und ließ ihn allein.

»Bis zu unserem glücklichen Wiedersehen!«, rief ihm der alternde Schurke hinterher.

Frisk schüttelte nur den Kopf und erwiderte nichts.

Pinch beobachtete, wie sie weitermarschierten, nur raus aus dieser mörderischen Sonne, immer weiter durch die glitzernden Dünen. Er bückte sich, hob eine Handvoll von dem blauen Sand auf und ließ ihn zwischen seinen runzligen Fingern hindurchrieseln. Die Jahrtausende hatten ihn zu dem gemacht, was er jetzt war: Krümel, leicht wie Luft. Einst war er ein stolzes Kristallgebirge gewesen, das der Ozean vor Urzeiten zu winzigen Trümmern zermahlen hatte. Den Rest hatte der Wind erledigt und das azurblaue Pulver bis an den Fuß der Endlosfälle verteilt, die irgendwo östlich von hier kurz vor dem Ende der Welt lagen. Pinch wusste von den Endlosfällen und hatte den anderen davon erzählt. Was er nicht wusste, war, wie weit es bis dort war, und nachdem sie mehrere Tage marschiert waren, waren ihnen Zweifel an seiner Geschichte gekommen. Das war nur gerecht, fand er, denn er hatte sie schon öfter belogen. Pinch fragte sich, wie die blauen Kristallberge wohl ausgesehen hatten, bevor sie dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen waren. Wie die teuersten Juwelen der Welt wahrscheinlich. Noch immer durchkämmten Schürfer den Sand nach größeren Stücken. Selbst ein Klümpchen, kleiner als ein Stück Hasenkacke, war mehr wert als jedes Menschenleben.

Eine Brise riss Pinch aus seinen Gedanken. Für einen gewöhnlichen Reisenden wäre die Brise nicht mehr gewesen als ein harmloser Lufthauch, aber Pinch war kein gewöhnlicher Reisender. Sein feiner Spürsinn und siebzig Jahre, in denen er die verschiedensten Winde auf der Haut gefühlt hatte, sagten ihm, dass dies keine normale Brise war. Die Luft wurde unmerklich kühler. Etwas geht hier vor. Die Bauern sagten, Vögel würden einen Wetterumschwung früher bemerken als jedes andere Lebewesen, doch Pinch wusste es noch vor den Vögeln.

Die verdächtige Brise bewegte sich über die Dünen und wirbelte feinen Sand auf. Wie Fledermausschwärme erhoben sich dünne blaue Wolken über der Azurwüste. Winzige Staubkörnchen brannten in Pinchs Augen. Er presste die von den Jahrzehnten runzlig gewordenen Lider zusammen und lauschte. Hier in der Wüste hatte der Wind eine andere Stimme. Ein Sturm über dem Ozean stöhnte wie ein ertrinkender Seemann, in einem Wald heulte er wie ein Wolf in der Ferne, und die eisigen Böen in den Bergen schrien wie ein Wanderer, der gerade über eine Felskante gestürzt war. Doch hier flüsterte der Wind, er raunte Pinch eine Warnung zu.

Die Tiere merkten es ebenfalls. Ein giftiges Kristallkaninchen, dessen Ohren die Brise freigelegt hatte, grub sich sofort wieder ein, so tief es irgend konnte, und das so nahe neben Pinch, dass er beinahe draufgetreten wäre. Glück gehabt. Die Wüstenameisen, die seiner Gruppe gefolgt waren in der Hoffnung, sie im Schlaf zu überraschen, waren verschwunden. Noch mehr Glück. Sandeulen tauchten am Himmel auf und flohen eilig Richtung Osten. Ein Waldreiher war auch dabei. Eigenartig. Pinch rannte in dieselbe Richtung los. Was die Bauern über die Vögel sagten, mochte falsch sein, aber sie hatten mit Sicherheit einen besseren Überblick über die Geschehnisse als er hier unten.

Pinch machte sich keine Hoffnungen, dass er dem Sturm davonlaufen könnte. Der blaue Sand bewegte sich schnell und mit ihm die Dünen – ebenso der Meander, wenn die Geschichten stimmten. »Eine flatterhafte Hurenmutter« hatten die drei Nomaden, denen sie unterwegs begegnet waren, den Fluss genannt. Sein Bett wandelte sich beständig, es folgte immer den tiefsten Tälern zwischen den Dünen. Frisk hatte kein Wort ihrer altertümlichen Sprache verstanden, aber Pinch hatte schnell gemerkt, dass sie zum Flussvolk gehörten und viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, im Schleier festgesteckt hatten. Der riesige Meander war ihre Lebensader, hatten sie gesagt – oder ihr Grab, wenn sie nicht aufpassten, denn der launische Fluss änderte ständig seinen Lauf. Es hieß, wenn der Meander kam, hörte man ein Brüllen wie von einem angreifenden Löwen, aber erst im letzten Moment, wenn es zu spät war.

Pinch schlug seine Kapuze hoch. Der Sand wirbelte jetzt immer schneller, ein blauer, wabernder Nebel, hinter dem die Vögel bereits nicht mehr zu erkennen waren. Ein Azurwüstensturm konnte einen Menschen bei lebendigem Leib skelettieren, hatten die Nomaden ihn gewarnt. Er hob seine faltige braune Hand und drehte sie hin und her, um festzustellen, aus welcher Richtung der tödliche Sand kam. Als die ersten kleinen Blutströpfchen aus seiner weichen Handfläche quollen, drehte er sich weg und ging los. Die Windgeschwindigkeit war noch nicht besonders hoch, aber sie würde es bald werden. Der Wind verriet ihm das. Hatte er Pinch anfangs nur zugeflüstert, er solle sich auf den Weg machen, so befahl er ihm jetzt, die Beine in die Hand zu nehmen. »Laaauuuf …«, hauchten ihm die feinen blauen Wirbel zu. Sie sprachen mit der Stimme der längst unter den Dünen begrabenen Bäume, der einst imposanten Berge, die nun zu kristallener Asche zermahlen waren, und mit der Geisterstimme verschollener Wanderer, deren Knochenstaub sich mit dem Sand vermischte. Diese Wüste war ein riesiger Friedhof, den ein Lebender mit aller gebotenen Vorsicht und Eile durchqueren musste, wenn er nicht von ihr verschlungen werden wollte.

Auf allen vieren versuchte Pinch, die höchste Düne zu erklettern. Der Wind wurde immer schlimmer, je höher er kam, aber er musste raus aus dem Tal. Dort unten konnte man binnen eines Wimpernschlags verschüttet werden, und Pinch hatte keine Lust, mit dem Mund voller Sand zu sterben. Der Gipfel der Düne wand sich wie eine Schlange, bewegte sich mal nach links, mal nach rechts und jedes Mal ein Stückchen weiter von ihm weg. Pinch sprang hinterher, und immer wieder landete er im Nichts, so schnell bewegte sich der Sand unter seinen Füßen. Es war ein verzweifelter Kampf, schwieriger als auf einem Wildpferd zu reiten. Ein Wildpferd löst sich wenigstens nicht direkt unter deinem Hintern in Luft auf.

Je mehr er kämpfte, desto höher schien die Düne zu werden, und seine siebzig Lebensjahre machten die Aufgabe nicht gerade einfacher. Im Sand um sein Leben zu rennen, war für die Jungen schon hart genug. Für Pinch war es die Hölle. Vielleicht bin ich auch schon tot, und das ist das Leben im Jenseits, das ich mir durch meine Taten verdient habe:eine endlose, öde und schmerzhafte Plackerei.

Doch wenn ihn hier und jetzt jemand gefragt hätte, ob er irgendetwas anders machen würde, wenn er die Chance dazu bekäme, hätte Pinch entschieden verneint. Er hatte viel erlebt und mehr gesehen als jeder, dem er auf seinem langen Lebensweg begegnet war. Bei diesem Gedanken musste Pinch beinahe lächeln, aber der gnadenlos auf ihn einpeitschende Sand veranlasste ihn, die Lippen fest zusammenzupressen und höchstens die Mundwinkel ein winziges Stück nach oben zu ziehen. Seine Füße sanken bis zu den Knöcheln ein, dann bis zu den Knien, und als der Sand sich bis zu seiner Hüfte auftürmte, konnte er sich schließlich gar nicht mehr bewegen. Pinch konnte gerade noch seine wundgeschmirgelte Hand sehen, alles andere war ein tiefes, undurchdringliches Blau. Nur die buschigen Augenbrauen und dicken Wimpern bewahrten Pinchs Augen davor, das gleiche Schicksal zu erleiden wie seine Hände.

Der Wind schrie, und schließlich brüllte er.

Pinch wachte auf und spürte Wasser. Es leckte an seinem Körper und wusch den blauen Sand ab. Pinch rollte sich auf die Seite und fand sich auf dem Gipfel einer Düne am Saum eines Flusses wieder. Die Sicht reichte meilenweit.

Ich hab’s geschafft! Der Sand hatte ihn halb verschüttet, doch das Wasser grub ihn wieder aus. Pinch setzte sich mühsam auf und sah sich um: Der Fluss zu seinen Füßen war breit wie eine ganze Stadt und verlor sich am Horizont, um sich irgendwo dahinter in einen Ozean zu ergießen. Der Meander. Es gibt ihn also doch!

Pinch klopfte sich den restlichen Sand von den nassen Kleidern. Immer wieder schön, aufzuwachen und noch am Leben zu sein. Doch er war nach wie vor mitten in der Wüste und außerdem vollkommen erschöpft, was bedeutete: so gut wie tot, wie er es auch vor dem Sturm gewesen war. Für das Flussvolk war der Meander eine Lebensader, aber das nützte Pinch herzlich wenig. Er hatte nichts zu essen und weder eine Angel noch ein Netz, um sich wenigstens einen Fisch zu holen. Spätestens beim nächsten Sturm würde der Fluss sich wieder ein neues Bett suchen oder auch versickern, wie die Nomaden berichtet hatten, und seinen Lauf unterirdisch fortsetzen. Nicht umsonst hatten sie ihm außer Hurenmutter noch andere Namen gegeben wie »der unsichtbare Tod« oder »die heimtückische Wüstenschlange«.

Pinch legte sich auf den Bauch und spülte sich den sandigen Mund mit Wasser aus. Der Fluss war erfrischend kühl. Nachdem er sich sattgetrunken und so lange ausgeruht hatte, wie er es wagte, machte er sich wieder auf den Weg.

Da der Meander nun sein neues Bett gefunden hatte, würden die Kristallkaninchen bald wieder hervorkommen und auf Jagd gehen. Glücklicherweise hatte Pinch ein Schwert, und wenn er mit seinen siebzig Jahren noch schnell genug war, konnte er eines davon aufspießen, bevor es ihn mit seinen Giftzähnen erwischte. Der Stärkere frisst den Schwächeren, so ist das nun mal. Aber auch die weißen Ameisen würden bald zurückkehren, und gegen die half sein Schwert nicht viel.

Pinch behielt die Windrichtung im Auge, wie die Nomaden ihm geraten hatten, und folgte dem Flusslauf. Das Wasser gab ihm Kraft, und er kam gut voran. Nach vielleicht zwei Stunden sah er ein Stück voraus Treibgut am Flussufer liegen. Hin und wieder kam es vor, dass der Meander bei einer seiner abrupten Richtungsänderungen Brauchbares mit sich riss und irgendwo anders wieder ausspuckte, aber das passierte selten. Offensichtlich hatte Pinch schon wieder Glück.

Im Näherkommen erkannte er schließlich, um was es sich bei dem Treibgut handelte: Es war eine Leiche. Die Haut war faltig und aufgedunsen und bereits so stark von der Sonne gegerbt, dass der Tote aussah wie ein Stück Trockenobst. Der sieht ja noch älter aus als ich. Auch der Rest des Treibguts stellte sich als Leichen heraus, allesamt Soldaten, manche von ihnen noch in Rüstung und alle viel zu warm gekleidet für dieses Klima. Und alle trugen sie Rot. Einige hatten sich als Schutz gegen den Sand Tücher um den Kopf gewickelt. Wie Feudel hingen sie ihnen in tropfenden Fetzen vom Schädel. Ein lächerlicher Tod.

Pinch ging weiter und entdeckte schließlich noch andere Farben als Rot inmitten der Verheerung, die der launische Meander angerichtet hatte: Schurken in Lumpen, Fischer in Arbeitskitteln und Palastsoldaten aus Skye in Paradeuniform. Der Fluss machte keinen Unterschied zwischen den Ständen, auch nicht zwischen Siegern und Besiegten oder Verfolgern und Verfolgten. Pinch ließ den Blick über das Leichenfeld schweifen, bis er ein bekanntes Gesicht sah. Er zog eine Augenbraue hoch und ging näher heran. Schließlich zuckte er die Achseln, beugte sich hinunter und durchsuchte den Toten. Die Geldbörse hing immer noch fest verschlossen an Frisks Gürtel. Pinch zog seinen Dolch und holte sich mit einem schnellen Schnitt zurück, was ihm gehörte – und noch ein bisschen mehr.

»Scheint, als hätte ich die Wette gewonnen.«

Leider konnte er weit und breit keinen einzigen Buckler entdecken. Sobald ein Sturm aufkam, rannten die Viecher, was das Zeug hielt – meist sogar in die richtige Richtung, also dorthin, wo es sicher war. Vielleicht hatten manche seiner ehemaligen Kameraden ja das Glück gehabt, auf einem zu sitzen, als der Sturm über sie hereinbrach. Aber ihn selbst schien das Glück nun doch noch im Stich zu lassen, denn Proviantsäcke sah er auch keine. Die Strömung hatte sie wohl mitgerissen. Die mit Wasser vollgesogenen, eingepackten Zelte, die noch herumlagen, nutzten ihm herzlich wenig. Viel zu schwer. Außerdem waren die weißen Ameisen bereits eingetroffen und machten sich über die ersten Leichen her. In Windeseile bewegten sie sich von einer zur nächsten und ließen nur schimmernd weiße Skelette zurück. Und sobald die unersättlichen kleinen Biester mit den Toten fertig waren, würden sie sich an den Lebenden vergreifen. Langsam, aber beharrlich würden sie Pinch verfolgen, bis auch er ein Opfer ihrer kleinen Kiefer geworden war. Hier konnte er nicht bleiben, aber einfach draufloslaufen konnte er auch nicht. Ohne Buckler würde er in der gnadenlosen Hitze der Azurwüste niemals überleben. Sein Blick schweifte zurück zum Meander, der erstaunlich schnell zwischen den Dünen durch sein neues Bett jagte.

»Wieso habt ihr mir kein Boot mitgebracht?«, fragte er die Ertrunkenen, bekam aber keine Antwort. Mindestens sein halbes Leben lang war er zur See gefahren, war sogar Pirat gewesen, aber den Meander befahren? Lieber nicht. Nicht einmal die Flussmenschen taten das, weil niemand wusste, wohin er führte. Oder besser gesagt: Er führte jeden Tag woandershin, vielleicht ja auch ins Nichts.

Was immer noch besser wäre, als hier zu verrecken.

Zu Frisks Haufen hatte auch ein Mann namens Mert gehört. Die Ameisen hatten ihn zwar noch nicht angerührt, aber er würde zweifellos als einer der Nächsten an die Reihe kommen.

»Mert, mein Freund, dürfte ich mir deine Pluderhose leihen?«, fragte Pinch und trat einen Schritt auf ihn zu. »Ja? Wie liebenswürdig von dir!«

Pinch verneigte sich ehrerbietig, dann zog er den toten Mert eilig aus. Die Hose war viel zu groß für ihn, aber sie bestand aus dichtem, robustem Leinen. Perfekt für seine Zwecke. In die Enden der Hosenbeine machte er einen festen Knoten, dann watete Pinch hinaus in den Fluss und zog den Bund ruckartig unter Wasser, sodass die zugeknoteten Beine sich mit Luft füllten. Er zog den Stoffgürtel ab, wickelte ihn ein paarmal um den Bund herum und verknotete auch diesen, dann legte er sich bäuchlings auf den prall mit Luft gefüllten v-förmigen Leinensack. Ein alter Seefahrertrick. Auf diese Weise konnte er stundenlang schwimmen und würde kaum Kraft verbrauchen. Noch bevor die Ameisen mit den Leichen fertig waren, watete Pinch hinaus ins immer tiefer werdende Wasser. Bleib mir hold, Glück, dachte er und stieß sich ab. Sich nur auf sein Glück zu verlassen war kein sonderlich gewiefter Plan, aber immerhin noch besser als gar keiner. Außerdem war das Glück immer gut zu Pinch gewesen. Er sagte dem blauen Sand ein letztes Lebewohl, dann nahm der flatterhafte Meander ihn mit auf die Reise, wohin auch immer sie führen mochte.

3

Die blutjunge Cameo Zinnober saß unbehaglich auf dem Thron von Skye. Sie rutschte hin und her, streckte den Rücken durch, wie es ihr beigebracht worden war, und nestelte an ihrer blonden Zopffrisur herum. Der Thron war mit daunengefüllten Seidenkissen gepolstert, die hölzernen Lehnen schmiegten sich perfekt an ihre Arme, und doch wurde Cameo das Gefühl nicht los, dass sie hier nicht hergehörte. All die Wochen, die sie seit der Invasion ihres Heeres hier verbracht hatte, änderten nichts daran. Drei beeindruckend große Rubinwachen mit Kurzschwertern standen am Fuß des Podests, wachsam und bereit. Obwohl sie und Cameo dem Kampf um die Stadt ferngeblieben waren, schien ihr Blut in Wallung, als warteten sie nur darauf, jeden sofort niederzustechen, der auch nur in Cameos Nähe kam. Direkt neben ihr stand der riesenhafte Stock, ihr persönlicher Leibwächter. Die Säulen des Thronsaals waren mit den Bannern der Roten Häuser geschmückt – Zinnober, Rose, Burgund, Scharlach, Rubin, Korall, Blut und Purpur –, aber es half alles nichts: Cameo fühlte sich nicht wie eine Königin, sogar noch weniger als in der Roten Stadt jenseits des Meeres, wo sie erst vor ein paar Wochen gekrönt worden war.

Wir gehören nicht hierher.

»Abrogan gehört uns, meine Königin!«, prahlte Tobias Rubin und kam mit langen Schritten das Podest herauf. »Ich habe meine Offiziere nach Norden geschickt, in alle Ecken Abrogans, während unsere Schiffe die kläglichen Überreste ihrer Flotte die Westküste hinauf verfolgen. Die Hälfte davon sind Fischerboote, kommandiert von fliehenden Soldaten der Stadtwache. Innerhalb weniger Tage wird auch noch der letzte ihrer Hauptleute tot sein.«

Cameo zuckte zusammen. Königin zu sein hatte sie sich immer anders vorgestellt. Sie hatte an Festbankette mit gegrillter Ente gedacht, an Minnesänger und Gaukler, die mit Schwertern jonglierten. Nicht an Berichte, wie viele Menschen innerhalb der nächsten Tage durch das Schwert sterben würden. Aber wenigstens hatte man ihr die Schlacht um Skye erspart. Nachdem ihre Flotte auf den Sandbänken des Entenfußdeltas nahe der kleinen Hafenstadt Buchtend angelandet war, hatten sie festgestellt, dass der Großteil der feindlichen Truppen bereits in die befestigte Hauptstadt hoch oben auf dem Berg Skye geflohen war, und Buchtend im Handstreich eingenommen. Erst nachdem die Westmauer Skyes eingestürzt und die Stadt von Verteidigern gesäubert war, hatte man Cameo auf ein Pferd gesetzt und sie mit dem Rest des geschwätzigen fretischen Adels als strahlende Eroberin Abrogans den Berg hinaufreiten lassen. Alle acht fretischen Häuser hatten Repräsentanten mitgeschickt, sogar das Haus Blut.

Und sie alle hassen mich.

Cameo war keine von ihnen, keine Rubin, Rose, Korall, Purpur und wie sie hießen, deren Geflüster nun unheilvoll durch den Thronsaal hallte. Die Dame Rubin hatte dafür gesorgt, dass Cameo vom restlichen Adel getrennt auf ihrem eigenen Schiff übersetzte. »Gebt Euch geheimnisvoll«, hatte sie Cameo geraten.

Diesen Rat hatte sie schon öfter gehört und gelernt, ihn zu beherzigen. Dodd Rubin, ihr Diener auf dem Schiff, war sehr zuvorkommend gewesen, doch Cameo hatte nicht den geringsten Zweifel gehabt, dass er sie genau im Auge behielt und Hauptmann Tobias Rubin über alles unterrichtete, was sie während der Überfahrt tat oder sagte. Wegen des Mordanschlags kurz vor ihrer Krönung hatte sie außerdem darauf bestanden, dass ihr Leibwächter Stock mit nach Abrogan kam, und ihr Ersuchen war gewährt worden. Stock war einer der wenigen Zinnobers, die nicht zu einem der anderen Häuser abgewandert waren, und ihr wichtigster Ratgeber. Er hat ein Händchen dafür, die Dinge auf das Wesentliche zu reduzieren. Genau das hatte er während der letzten Wochen getan, wenn die Vertreter der Roten Häuser vor ihrem Thron zusammenkamen, um sich über die unerträglichen Bedingungen in der neu eroberten Heimat zu beschweren: »Auf das Gejammer der jungen Dame Purpur braucht Ihr nichts zu geben, Majestät«, hatte er ihr zugflüstert. »Ihr Onkel hat sie nur mitgeschickt, weil er ihr Geplapper nicht mehr ertragen kann. Und der sechzehnjährige Rose dort drüben beklagt sich nur deshalb, dass er zu weit hinten an der Tafel sitzt, weil er lieber einen Platz neben der kleinen Korall hätte, auf die er ein Auge geworfen hat. Aber das kann er vergessen. Eine Korall heiratet nur innerhalb ihrer eigenen Farbe.«

Es gab jedoch auch schwerwiegendere Angelegenheiten. Wie sie mit dem einheimischen niederen Adel verfahren sollte, beispielsweise. Nachdem die abroganischen Fürsten alle entweder entmachtet oder getötet waren, war das keine einfache Aufgabe. Die Vertreter der Roten Häuser bekamen selbstverständlich Ländereien. Soldaten, die sich in der Schlacht verdient gemacht hatten, bekamen einen Titel und Ländereien. Doch mittlerweile wagten sich auch die überlebenden Abroganer in den Thronsaal und wollten ebenfalls ein Stück von dem neu zu verteilenden Kuchen. Auf Tobias’ Rat hin hatte Cameo den Wasseringenator geadelt, der ihnen geholfen hatte, die Bergflanke zum Einsturz zu bringen, und ihm ein Stück Forst an den Ufern des Doppelsees geschenkt. »Baron Wasser« durfte er sich fortan nennen – auch wenn Cameo »Baron Schlächter des eigenen Volkes«passender gefunden hätte. Unzählige waren gestorben, als der Westteil der Stadt den Hang hinabrutschte, nachdem der umgeleitete Fluss das Fundament der Felswand unterspült hatte. Nach dem Fall der Stadt war das Töten selbstverständlich noch eine Weile weitergegangen, doch Cameo hatte Plünderungen und Vergewaltigungen strikt untersagt. Tobias hatte die Anordnung tatsächlich durchgesetzt – soweit das inmitten all des Chaos überhaupt möglich war –, und der Frieden innerhalb der Stadtmauern war mittlerweile wiederhergestellt.

ENDE DER LESEPROBE