6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

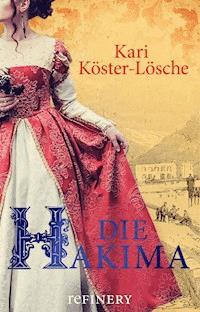

Catania 1282. Die Soldaten des französischen Königs Karl I. von Anjou konfiszieren Korn und Tierherden – und die Sizilianer wehren sich durch einen erbitterten Aufstand. Wundarzt Santino Cataliotti und seine hübsche Tochter Costanza haben reichlich zu tun. Ihre Spezialität: Das Ersetzen von im Kampf abgeschlagenen Nasen. Costanza darf erstmals selbständig Verwundete behandeln. Schon bald verbreitet sich ihr Ruhm bis ins Lager des Feindes – und immer mehr edle französische Ritter begehren, von ihr behandelt zu werden … Doch dann wird anonym Anzeige gegen sie erstattet: Sie hat sich ohne Diplom chirurgisch betätigt. Wer hat sie verraten? Und weswegen wird sie plötzlich von beängstigenden Geschehnissen verfolgt?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 619

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Kari Köster-Lösche

Die sizilianische Heilerin

Knaur e-books

Inhaltsübersicht

Teil I

Catania, Frühjahr 1282

Kapitel 1

Die Welt stand kopf. Catania, im Jahr des Herrn 1282, war von der Streitmacht des eigenen Königs besetzt, als wären seine Bewohner Rebellen.

Seit dem Vortag richteten die erwachsenen Mitglieder der Familie Cataliotti, ihres Zeichens Wundheiler, alle Sinne auf ungewohnte Geräusche in der Stadtmitte, auf Waffenklirren womöglich oder Triumphgeschrei der französischen Plünderer. Nicht auf die Glocken der Kathedrale. Die schlugen nicht Alarm, wenn der rechtmäßige Herrscher oder seine Truppen in der Stadt waren.

Die Mutter, die sich beim Kochen auf stilles Beten verlegt hatte, sowie Vater Cataliotti tappten nur auf Zehenspitzen durch das Haus, den kleinen Kindern wurde Honig ums Maul geschmiert, um sie von Streit und Geheul abzulenken.

Und trotzdem hatte niemand den Kerl kommen hören, der jetzt vor Costanza, der zwanzigjährigen ältesten Tochter, stand. Sie fixierte den Fußknecht mit solch eisiger Wut und Empörung, dass er seinen Spieß senkte und mit offenem Mund im Durchgang zur Küche stehen blieb. Unschlüssig, fast ein wenig furchtsam, betrachtete er die junge Frau.

»Nein!«, rief Costanza, bis zum Äußersten entschlossen, ihr wichtigstes Besitztum zu verteidigen. »Hier wirst du nicht plündern! Diese Schweine sind keine Franzosenbeute!«

Hinter ihr grunzten und lärmten drei junge, nicht ausgewachsene Schweine im Küchenraum, drängten sich an die aus Lavasteinen aufgebaute halbhohe Mauer, stemmten die Klauen auf die Vorsprünge und erwarteten ihr Futter, ungeachtet der Tatsache, dass es gerade um ihr Leben ging.

»Costanza, versündige dich nicht!«, schrie der Vater, dessen Stimme sich vor Angst überschlug. »Er ist ein Anjou! Heilige Agata, hilf!«

Aus der Kochecke der Küche kam ein schriller Schrei. Costanzas Mutter, als wäre sie es, die gleich abgestochen werden würde. Um sie sorgte Costanza sich am wenigsten. Die Mutter war von ängstlicher Natur, aber robust.

Ihre Aufmerksamkeit teilte sich. Sie beobachtete den Franzosen und fragte sich gleichzeitig, was es zu bedeuten hatte, dass sie sich nicht versündigen sollte? Wie so oft, verstand Costanza ihren Vater nicht. Wenn sich einer hier versündigen wollte, war es der Kerl mit dem Spieß.

Der französische König Karl von Anjou, der sich Sizilien gekauft hatte, wie es hieß, ließ seit Wochen seine Krieger über die Insel wie Heuschreckenschwärme herfallen. Derzeit raubten sie die Catanesi aus, nannten es aber konfiszieren, als ob es ihr gutes Recht sei, den Einwohnern Korn, Viehherden und Futtermittel zu stehlen.

Mit plötzlichen Windstößen vom Ätna herab drang Geschrei an Costanzas Ohr. Die Krieger waren anscheinend bei den Reichen, die jenseits des elterlichen Gartens in der Straße an der Kathedrale wohnten, angekommen. Was wohl mochten sie dort gerade von den schmalen Balkonen hinunterwerfen? Jedenfalls keine Schweine.

Der Fußknecht hatte seine Verblüffung überwunden. Mit erhobenem Spieß rückte er bedächtig vor, die Augen halb zusammengekniffen, als gelte es, sich vor dem bösen Blick Costanzas zu bewahren.

Hätte sie gekonnt, sie hätte ihn in den Lavaboden zu ihren Füßen gerammt. Ihre Schweine waren zu wichtig, um als Franzosenfraß zu dienen!

Nebenher registrierte sie, dass der Kerl nur ein einfaches gestepptes Wams trug, keinen Lederrock oder gar einen geschuppten Panzer. Seine rotgeäderte knollige Nase unter dem runden Eisenhut ließ sie vermuten, dass der Soldat ein ganz bedeutungsloses Mitglied der französischen Kriegsmacht war. Solche Leute waren auf Beute aus, mit ihnen war kein Verhandeln möglich.

Der Spieß zeigte direkt auf ihr Herz. Costanza schnaubte verächtlich und trat ihm entgegen.

»Costanza!«, rief die Mutter und sank inmitten ihrer schwarzen Röcke zu Boden, wo sie kraftlos hocken blieb und sich unermüdlich bekreuzigte, während sie mit hoher Stimme den immer gleichen Teil des Vaterunsers herunterbrabbelte.

Patri nostru, chi siti ’n celu,

Sia santificatu lu vostru nomu,

Vinissi prestu lu vostru regnu,

Sempri sia fatta la vostra divina vuluntati

Comu ’n celu accussì ’n terra.

Die Augen des Franzosen wanderten misstrauisch von Costanza zum schwarzen Kleiderhaufen, womöglich dachte er an Verwünschungen. Jedenfalls wich er zurück, Schritt um Schritt, und Costanza folgte ihm hartnäckig in des Vaters Behandlungsraum und von dort in den Garten vor dem Haus. Ein Blumenkübel stürzte unter seiner Sandale um, lenkte Costanza von seinem Gesicht mit dem primitiven, gierigen Ausdruck ab, und sie entdeckte Turi.

Gottlob! Turi war da. Als hätte er es geahnt, war er genau zur richtigen Zeit eingetroffen.

Turi war der Sohn des Wundarztes Branca aus der Nachbarschaft, wie sie noch ein Lernender in diesem Handwerk, und so oft es ging, tauschten sie neue Erfahrungen aus. Sie mochten sich sehr, und nun war er gekommen, um ihr beizustehen. Costanza atmete auf.

Der Franzose war allein, der gedrungene, kräftige Turi und ihr Vater Santino mussten es trotz des Spießes mit ihm aufnehmen können. Siegesgewiss versuchte Costanza die beiden zum Kampf zu ermuntern, doch der Vater fixierte eine Stelle der Mauer und bemerkte es nicht. Und Turi rührte sich nicht. Mit hängenden Armen, die Augen wachsam abwechselnd auf den Fußknecht und auf die Umgebung gerichtet, wartete er ab, was geschehen würde.

Costanza stockte der Atem. Warum tat er nichts? Er als Einziger hätte ahnen können, warum es so wichtig war, die Schweine zu verteidigen. Warum verstand er denn nicht, was sie vorhatte? Die Erkenntnis, wie unbeweglich sein Geist war, enttäuschte Costanza tief und lähmte sie.

Plötzlich verabscheute sie Turi.

Turi verstand sie anscheinend genauso wenig wie ihre Eltern. Fassungslos wurde ihr wieder einmal bewusst, wie hinderlich ihr Dasein als Kuckuck im Nest ihrer sizilianischen Familie war. Alle, Eltern, Schwestern und Brüder, waren dunkelhaarig und braunäugig, sie als Einzige war geschlagen mit dem Fluch blonder Haare und blauer Augen, von denen niemand wusste, wo sie herkamen, genauso wenig wie ihr ungebärdiges Wesen.

Der Franzose bemerkte entweder Turi nicht, oder er kümmerte ihn nicht. Costanzas Enttäuschung und nachlassende Widerstandskraft offensichtlich spürend, hatte augenscheinlich ein ganz anderer Gedanke von ihm Besitz ergriffen. Grinsend zog er mit der freien Hand sein Wams nach oben, löste die Verschnürung der braunen Beinkleider und wartete in aller Ruhe ab, dass die Beinlinge herabrutschten. Dann stieg er aus dem steifen, speckigen Kleidungsstück heraus, dessen Beine sich auf dem Boden wie zwei Stapel Fassdauben ringelten.

Wie gelähmt sah Costanza ihm entgegen.

Sein Geschlecht schwoll an, schnellte in die Höhe und schob das Wams noch höher. Langsam kam er auf sie zu. »Ti piacio?«, fragte er eitel auf Italienisch. Gefalle ich dir?

Entsetzt drückte sich Costanza gegen die Hauswand. Entkommen konnte sie dem kräftig gebauten Krieger nicht. Sie starrte den Spieß an, der in Augenhöhe immer näher kam. Ein rostiger eiserner Spieß und einer aus Fleisch und Blut.

Die Panik drohte Costanza zu überwältigen, als sie die Konsequenzen ihres unvernünftigen Widerstands erkannte. Sie presste die Faust zwischen die Zähne, um nicht laut zu schreien, und ließ die Augen Hilfe suchend umherwandern.

Erstmals bemerkte sie, wie still es geworden war. Die Schweine hatte ihr Grunzen eingestellt, von Mutter und Vater war nichts zu hören, und Turi stand wie festgefroren. Nur das Schlurfen der Sandalen des Kriegers, der Costanza mit einem Ausdruck bestialischer Vorfreude entgegenkam, war zu hören.

In die atemlose Stille hinein prallte das Hoftor lärmend gegen die Mauer aus Lavasteinen. Costanza schaute unwillkürlich über die Schulter des Franzosen auf das Ende des schnurgeraden Gartenweges. Ein Ritter im blanken Kettenhemd war eingetreten. Breitbeinig blieb er stehen, eine Hand am Schwert, und sah sich ohne Hast um.

Noch einer! Noch beunruhigender als ein Marodeur mit Spieß. Von anderem Schlag, führte er eine kleine Streitmacht mit sich. Wenn er mit dem ersten Kerl in Konkurrenz treten wollte, würde er gewinnen. Und anschließend kämen alle Krieger an die Reihe, die einstweilen auf der Gasse stehen blieben.

Verzweifelt sah sie ihm entgegen.

Gemessenen Schrittes näherte er sich dem Haus, das sich aufgrund seiner zweistöckigen Bauweise und der Lage in einem Zitronenhain wie ein uralter ländlicher Palast ausnahm, den es schon gegeben hatte, bevor Catania zur mauerbewehrten Stadt wurde. Der Ritter würde sich von einer derart behausten gut bürgerlichen Familie mehr Beute versprechen als von den Hüttenbewohnern am anderen Ende der Gasse.

Der Spießträger blickte sich verunsichert um, erkannte den Ritter offenbar und fuhr in rasender Fahrt in seine Beinlinge. Die Verschnürungen nestelte er mit zitternden Händen an der bruoche fest. Er gab auf. Costanzas Jungfräulichkeit gehörte nun einem französischen Ritter, und ihre Schweine waren so gut wie geschlachtet.

Der Neuankömmling war einer, der Befehle zu geben gewohnt war, ein Ritter mit einer goldenen Lilie auf dem Wappenrock, die bestimmt seine Zugehörigkeit zum hohen Adel zu bedeuten hatte. Er würde den Kerl in Sandalen anweisen, die Schweine, die Hühner, Eier, Honig, den Weizenvorrat und das Dörrfleisch einzusammeln und zum Sammelplatz des französischen Heeres zu bringen.

Voll Wut beim Anblick eines noch stärkeren Feindes streckte Costanza ihm die geballten Fäuste entgegen. Diese Männer wollten die Landesherren sein? Sie zischte wie eine Schlange.

Der Ritter musterte sie erstaunt. Sein Gesicht blieb unbewegt, aber für einen Augenblick hatte Costanza das seltsame Gefühl, dass er versucht war, auf ein Knie zu sinken. Seine Hand rutschte schon hinunter zur Schwertscheide, um diese aus dem Weg zu befördern.

Ein Irrtum, eine von Hoffnung getragene Gaukelei ihrer Sinne! Schön wäre es gewesen! Was verstand sie schon von Waffen und Kämpfen? Mit dem Krieg hatte sie noch nichts zu tun gehabt, nur mit seinen gewalttätigen Auswirkungen in Gestalt der Verletzten, die zu ihrem Vater kamen, um zusammengeflickt zu werden. Es war abzusehen, dass er sich auf sie stürzen würde, dann auf ihre jüngere Schwester Mariannina.

Aber er tat es nicht. Er war anders. Ein stattlicher Mann, mit breiten Schultern, einem sonnenverbrannten, aber sehr hellen Gesicht und sehr ebenmäßigen Zähnen. Er lächelte auf sie herunter, wiewohl sie für eine Sizilianerin ziemlich groß war.

»Cavaliere Guy Le Brun«, sagte er mit einer knappen Verneigung, und Costanza begriff, dass er sich ihr vorgestellt hatte. Wollte er ihr nicht Gewalt antun?

Noch jedenfalls nicht.

Denn er wandte sich dem Fußknecht zu und ließ ein Schimpfgewitter auf ihn hinunterprasseln, das sie auch ohne Französischkenntnisse verstand.

Den stammelnden Kerl verstand Costanza hingegen nicht, aber sie sah, dass er sich wand wie ein getretener Wurm. Mehrmals richtete er mit unterwürfiger Miene schmutzige Finger auf sie und dann wieder auf den Eingang ins Untergeschoss. Es ging um die Schweine.

Le Brun nickte und schritt ohne Hast ins Haus, wobei Costanza ihm auf Zehenspitzen folgte. Nebeneinander spähten sie eine Weile in die Küche, bis sich ihre Augen gewöhnt hatten. Die schwarzen Lavasteine der Wände schluckten das Licht. Und davor kauerte die Mutter auf der Schlafbank, eingehüllt in ihre schwarzen Röcke, das Kopftuch vor dem Gesicht.

»Mutter«, stellte Costanza vor und versuchte, sich trotz ihrer irrlichternden Gedanken zu fassen. Der Ritter wollte etwas, die Gefahr war nicht überstanden.

Er nickte. Gegenüber grunzten die Läufer, und in der anderen Ecke brannte auf mehreren Kochstellen neben- und übereinander das Feuer. In einem Topf simmerte Wasser.

Der Ritter betrachtete die gesamte Einrichtung sorgfältig, bis er sich offenbar davon überzeugt hatte, dass der Soldat die Wahrheit gesprochen hatte.

»Sind es deine Schweine?«, erkundigte er sich schließlich, zu Costanzas Überraschung in italienischer Sprache.

»Ja«, nickte Costanza blindlings, obwohl es genau genommen nicht stimmte, denn sie gehörten ihrem Vater. Aber aus irgendeinem Grund schien der Franzose auf diese Zusicherung Wert zu legen, und sie war es ja auch, die die Tiere um den Preis ihres Lebens verteidigt hatte.

»Warum haltet ihr im Haus Schweine und keine Schafe und Ziegen wie andere Leute?«

»Die Schafe vertragen sich nicht mit den Schweinen. Die sind im hinteren Garten eingepfercht.«

»Das war keine Antwort auf meine Frage.«

Costanza schluckte. Mit Oberflächlichkeit ließ er sich nicht abspeisen. Aber auf keinen Fall würde jemand ihr entlocken, warum sie diese Schweine hielt. Mit einer wahrheitsgemäßen Antwort würde sie Gelächter, Hohn und Spott ernten. »Es sind besondere Schweine«, murmelte sie.

»Ich weiß. Französische. Hast du sie gestohlen?«

Verzweifelt schüttelte Costanza den Kopf.

»Und du willst sie um jeden Preis behalten?«

Costanza nickte störrisch.

Wider Erwarten schien er sich damit zufriedenzugeben und wandte sich zum Gehen. Costanza hielt den Atem an.

»Wie heißt du?«, fragte er.

»Costanza, Tochter des Wundarztes Santino Cataliotti.«

»Und wie lange lebst du schon hier?«

»Schon immer, Herr Cavaliere«, erwiderte Costanza. Mit jeder Frage wurde sie vorsichtiger. Dass sich die Krieger für das Hab und Gut der wehrlosen Einheimischen interessierten, war allmählich selbstverständlich geworden. Aber nur als Beute. Was wollte ein französischer Ritter von ihr? »Meine Familie war hier zu Hause, bevor die Normannen die Kathedrale gebaut haben.«

»Es ist gut. Sollte jemand anders deine Schweine beschlagnahmen wollen, sage ihm, dass sie dir auf meinen Befehl hin belassen werden. Das gilt für die ganze Kriegsmacht. Zwei eurer Schafe nehmen wir mit.«

Costanza verstand, dass er ihr aus völlig unbegreiflichem Grund ein Geschenk machte, und konnte vor Erleichterung nur noch nicken.

Guy Le Brun, wiederholte sie im Stillen, um seinen Namen ja nicht zu vergessen. Wer war er, dass er solche Macht hatte? Und warum ließ er ihrer Familie die Schweine, obwohl Franzosen doch Schweinefleisch bevorzugten? Trotzdem legte sich ihr Argwohn allmählich. Neugierig verfolgte sie, wie der Ritter einen Krieger von der Straße hereinwinkte und ihm einen Befehl erteilte.

Der Mann nickte, nestelte unter dem Gewand ein Stückchen Kohle hervor, ging wieder zurück und brachte an der Pforte ihres Anwesens ein Zeichen an. Das Zeichen, dass sie geschützt waren? Offenbar. Costanza lächelte den Ritter so dankbar an, dass sie sich fast schämte.

Währenddessen kamen im Laufschritt zwei unbewaffnete Knechte den Gartenweg herauf.

»Ich hole die zwei Schafe«, bot Turi sich an und rannte nach hinten, bevor der Befehlshaber widersprechen konnte.

Ja, sei nur recht liebedienerisch, dachte Costanza erbittert. Als Turi dann aber die beiden Tiere um die Hausecke trieb, erkannte sie widerwillig, dass er klug gewählt hatte. Natürlich waren es keine Mutterschafe, und sie waren auch nicht so jung und mager, dass sie den Franzosen einen Vorwand geliefert hätten, sich selbst zu bedienen.

Turi wollte den Knechten die Tiere übergeben, aber diese schüttelten den Kopf und winkten ihn zur Pforte weiter, während sie auf ihre Befehle warteten.

Costanza, die all diese Handlungen, für die offenbar keine Worte notwendig waren, verständnislos verfolgte, sah, dass der verhinderte Gewalttäter bleich geworden war. Ohne den Kopf zu wenden, schielte er zu den Kameraden und dann wieder zu Le Brun hinüber. Rückwärtsgehend, stieß er gegen den dickstämmigen Olivenbaum, der einzige zwischen Zitronenbäumen, der so alt war, dass niemand wusste, wann er gepflanzt worden war.

Le Brun nickte seinen Gefolgsleuten knapp zu.

Der eine warf die Schlinge eines Taus geschickt über einen hochsitzenden Ast und befestigte das andere Ende am Stamm. Die Schlinge war so behende über den Kopf des Fußknechts gestreift, der vor Angst wie gelähmte Mann in die Höhe gehoben und fallen gelassen, dass Costanza nur mit Mühe begriff, dass sie einer Hinrichtung beiwohnte.

Sie hörte die Wirbelsäule knacken, sah, wie das stoppelbärtige Kinn herabsackte, dem Mann die Zunge aus dem Mund fiel, blaurot wie eine reife Maulbeere, und er die Augen verdrehte. Eine Windböe erfasste seinen Körper und schob ihr seinen Rücken zu.

Als er wieder herumgeschwungen war, war er tot.

Entsetzlich, diese wortlose Tötung durch Bewaffnete, die die Gedanken eines Ritters lesen konnten. Während Costanza noch auf den Leichnam starrte, sah sie aus dem Augenwinkel, dass die Mutter inzwischen aus dem Haus gehuscht war und die kleinen Kinder einfing, die dem Hängen mit großen Augen zugesehen hatten. Stumm scheuchte sie sie hinein.

»Er versucht es nicht ein zweites Mal«, sagte Le Brun, schlug mit der Hand auf sein Schwert und schritt grußlos zur Gasse zurück.

Als das Trappeln der Pferdehufe leiser geworden und das Blöken der vielen auf verschiedenen Höfen konfiszierten Schafe nicht mehr zu hören war, ließ Costanza sich auf das spärliche Gras sinken.

Turi packte sie und schleifte sie ins Haus. Wütend wie eine Hornisse kam Costanza auf die Beine. Der Anblick der verstörten jüngeren drei Geschwister brachte sie sofort auf andere Gedanken. »Sch, sch«, machte sie und umfing Guglielmo, während die Eltern steif wie Standbilder nebeneinander auf der gemauerten Bank saßen. Mariannina, die Sechzehnjährige, fing Costanzas auffordernden Blick auf und nahm den vierjährigen Alberto in den Arm.

»Mein Mädchen«, schluchzte die Mutter und streckte eiskalte Hände nach Costanza aus. »Heilige Agata, wir danken dir für deinen Beistand.«

»Ja, Mutter«, sagte Costanza widerwillig und befreite sich von ihr.

»Mamma Rosalia, meinst du nicht, dass ihr eure wundersame Rettung vielmehr Costanza selbst zu verdanken habt?«, erkundigte sich Turi skeptisch.

Der Vater schreckte hoch. »Kein Wort gegen unsere Heilige«, brüllte er.

»Mach, dass du fortkommst!«, fauchte Costanza, der die Heilige völlig gleichgültig war. Sie war von Turi so bitter enttäuscht worden, dass sie ihn nie wiedersehen wollte. »Du hast jedenfalls keinen Anteil daran! Du hast untätig zugesehen, wie der Kerl drauf und dran war, mir Gewalt anzutun. Ein Franzose musste mich retten. Jetzt brauchst du mich nicht mehr zu verteidigen!«

Der junge Mann, den Costanza immer für einen Freund gehalten hatte, ließ seinen Blick über ihr Gesicht wandern, nachdenklich und mit vorgeschobener Unterlippe, wie immer, wenn er einer Sache auf den Grund zu gehen versuchte. »Erst will ich wissen, was mit diesen Schweinen los ist. Ohne Grund verteidigst du sie nicht mit deinem Leben. Woher hast du sie?«

Endlich war es ihm aufgefallen. Zu spät. Costanza zuckte gespielt gleichgültig die Schultern und schwieg eisern.

»Schweine, Schweine, was kümmern euch denn die dummen Tiere! Wir sind davongekommen«, schnaubte Santino, nickte seiner Frau herrisch zu, wippte auf die Füße und verließ die Küche. »Jemand soll den Toten herunternehmen.«

Rosalia schaukelte ihrem Ehemann hinterher.

Sie hörten die beiden auf der Außentreppe nach oben zu den Schlafräumen steigen. Turi warf einen auffordernden Blick auf Costanza, die die Kiefer zusammenpresste und nichts zu sagen beabsichtigte. Sie dachte gar nicht dran, ihm die Anwesenheit der Schweine zu erklären. Mit ihm war sie fertig.

Turi sprang zur Außentür und sah sich um.

Costanza, deren Augen ihm folgten, wusste, dass er sich nach Uberto, ihrem Bruder, umsah, der wieder einmal nicht anwesend war. Seine Aufgabe wäre es gewesen, seine Schwester in Schutz zu nehmen, die Schweine zu verteidigen und sich um den Leichnam zu kümmern.

Im Augenblick war ihr dies gleichgültig. Ihr war alles gleichgültig. Vor wenigen Stunden noch war es ihr selbstverständlich gewesen, Turi eines Tages zu heiraten. Sie liebte ihn, seitdem sie Seite an Seite den ersten Nasenheilungen zugesehen hatte, sowohl denjenigen ihres Vaters als auch denen von Turis Vater.

Jetzt nicht mehr. Turi hatte sie im Stich gelassen.

Dann kehrte Turi zum Verschlag der Schweine in die Küche zurück. Costanza wartete im Behandlungsraum. Lange hielt Turi sich nicht auf. Als er zurückkam, spiegelte sich Zorn in seinem Gesicht. »Für diese unterernährten Geschöpfe riskierst du dein Leben?«

»Es ist ja nichts passiert«, widersprach Costanza gespielt gleichmütig und klopfte sich Erdkrümel vom Kleid. »Wer kann schon seine Schweine in diesen unruhigen Zeiten zum Mästen in die Wälder schicken?«

»Einfältiges Gerede, Costanza«, platzte Turi erbost heraus. »Natürlich kann das niemand. Vernünftige Leute schlachten ihre Schweine, räuchern die Schinken und verstecken sie vor den Kriegern. Aber diese hellhäutigen Schweine sind offenbar für etwas anderes bestimmt. Du willst sie gar nicht zum Schlachten!«

Er wusste, was sie mit ihnen vorhatte. Ein wenig erleichtert, hörte Costanza ihm zu.

»Du hast vermutlich wieder einmal deinen Vater beschwatzt, sich wie ein Tölpel zu benehmen. So wie du es treibst, lieferst du ihn dem Gespött der Leute aus. Er wird es sich nicht gefallen lassen, Costanza Cataliotti, das kann er nicht! Du stellst dich gegen die Familie. Das muss dir klar sein!«

Costanza holte tief Luft. Wie hatte sie sich doch geirrt. Er hatte keine Ahnung! Und sie gestand Turi nicht das geringste Recht zu, sie zu maßregeln.

Aber wenn sie jetzt widersprach, würde sich daraus ein handfester Streit entwickeln. Das wollte sie nicht, sie wünschte nur noch, dass er ginge. Sie hob das Kinn um ein weniges und presste die Lippen zusammen.

»Dass du hinter eurer absonderlichen Schweinezucht steckst, sieht man schon daran, dass ihr euch nicht mit gewöhnlichen Schweinen begnügt«, setzte Turi seine Stichelei hartnäckig fort. »Nein, wo du befiehlst, muss es etwas Besonderes sein! Hast du sie von einem Franzosen bekommen? Hat dieser Le Brun sie dir deshalb gelassen? Und weiß jemand davon außer mir? Das Paktieren mit dem Feind ist gefährlich, glaub mir!«

Costanzas triumphierendes Lächeln schmolz weg. Seine Anwürfe waren eine Unverschämtheit!

»Rosa Schweine statt schwarzer sizilianischer! Die meisten Menschen denken übrigens mit dem Herzen, Costanza. Sieh zu, dass du nicht nur mit dem Kopf denkst!«

Doch, dafür war er da. Ihr war im Übrigen völlig gleichgültig, wie sie schmeckten. Die ungewöhnliche helle Haut machte ihren Wert aus, außerdem wuchsen auf ihr nicht so viele harte Borsten wie auf der schwarzen Schweineschwarte.

Turi sah sie noch einen Augenblick abwartend an, dann wandte er sich um und ging in den Garten, wo er bei dem Toten stehen blieb, der sich in der aufgekommenen Brise jetzt ständig drehte. »Ich nehme ihn nicht ab«, rief er. »Und du auch nicht, Costanza! Soll doch der Tunichtgut Uberto es machen!«

Costanza war es herzlich gleichgültig, wer den Toten herunternahm. Die Schweine mit der rosa Haut waren gerettet. Auf die Ähnlichkeit mit der Haut von Menschen setzte sie ihre ganze Hoffnung. Sie hatte nicht einmal ihr Geheimnis preisgeben müssen.

Dass die Schweine eines Morgens mit gefesselten Füßen im Garten einfach so dagelegen hatten, hätte sowieso niemand geglaubt. Eher würde es jedermann als Wunder erklären, dem lediglich entgegenstand, dass es natürlich keinen Heiligen gab, der sich der Fürbitten sonderbarer Frauen annahm. Costanza wusste, dass sie als sonderbar galt. An der Verbreitung dieses Rufs hatte vermutlich ihr Bruder Uberto einen beträchtlichen Anteil.

Kapitel 2

Kind, Costanza, dein Starrsinn bringt uns noch alle ins Fegefeuer«, jammerte die Mutter, die am Herd wirtschaftete, mit den Töpfen klapperte und Holz in die Feuerstellen warf, die eine ganze Küchenecke einnahmen.

»Bisher nur einen Franzosen, Mutter.« Costanza war gerade aus dem Garten zurückgekehrt, wo der Leichnam nicht mehr am Baum hing. Möglicherweise hatte der Vater dem Faulpelz Uberto ein Geldstück zugesteckt, damit der den Toten fortbrachte. Wahrscheinlich würde dieser ihn außerhalb des Stadttors in die nächste Felsspalte werfen, statt ihn zu begraben.

Costanza schnitt eine Grimasse, als sie Uberto auf dem Wandbett entdeckte, die kurzen Beine lang von sich gestreckt. Er pfiff ihr ein freches Lied ins Gesicht.

Die ganze Familie war im Untergeschoss des Hauses versammelt, in dem sich der große Herd mit den Feuerstellen, der Schweinekoben, das gemauerte Wandbett für den ältesten Sohn, alle Öl- und Weinvorräte sowie die landwirtschaftlichen Geräte befanden, und schließlich, davon abgeteilt, der Behandlungsraum des Vaters.

Costanza ignorierte Uberto und schnupperte über die Töpfe. Es duftete herrlich nach Schwertfisch mit Oliven und Kapern. Die Osterwoche stand bevor. Am Ostersonntag würde es Zicklein geben.

»Wir müssen diese fremden Schweine schlachten, was denn sonst«, polterte Uberto, der sich oft herausnahm zu befehlen. »Bald weiß die ganze Stadt, dass ihr beide euch von den Franzosen für eure Dienste bezahlen lasst … Und ich nenne das Verrat, Vater!«

»Was fällt dir ein, Uberto«, brüllte Santino, der am Tisch in der Mitte des Raums saß, und schlug mit der flachen Hand auf das rauhe Holz. »Von welchem Verrat sprichst du? Und widersetzt du dich meiner Entscheidung?«

»Deine Entscheidung?«, schrie Uberto zurück, sprang auf und lief umher, gefolgt von den Blicken aller. Schließlich lehnte er sich an den Kasten aus geflochtenem Rohr, der mäusesicher die Vorräte von Trockenfleisch und Käse enthielt, und ließ die Faust rhythmisch auf den Deckel trommeln. »Deine Schweine etwa auch? Das weiß doch ein jeder, dass Costanza dich um den Finger wickelt. Und wenn du selbst es nicht merkst – die Leute tuscheln schon darüber, dass sie dich lächerlich macht. Heilerin will sie sein! Es gibt keine Heilerinnen, aber du duldest es. Was bist du nur für ein Vater! Wie soll ich das meinen Freunden erklären?«

Costanza verschränkte zornig die Hände auf dem Rücken. Als Kind hatte sie sich öfter getraut, Uberto zu ohrfeigen, wenn er unverschämt wurde, aber die Zeit war lange vorbei. Er war erwachsen und passte jetzt auf die Ehre seiner Schwestern auf. Nur dass sie selber in seinen Augen keine mehr hatte. Für ihn war sie aus der Art geschlagen, und zumeist ignorierte er sie einfach. Manchmal schlug er auch zu.

»Uberto, geh in den Hof, um dich abzukühlen«, befahl der Vater, der sich sichtlich bezähmen musste. »Dein Benehmen mir gegenüber ist ungehörig. Ich werde versuchen, es zu vergessen.«

»Gleich«, warf Uberto gleichgültig hin, um Costanza scharf ins Auge zu fassen. Sie hatte sich inzwischen auf die Bank gesetzt, drehte zum Zeichen des Verdrusses Däumchen und starrte ins Dachgebälk. »Zur Klärung, Schwesterchen: Wozu willst du diese komischen Tiere aufziehen? Warum bringst du die Cataliotti in Gefahr?«

Wie bisher wollte Costanza sich mit ausweichenden Antworten aus der Klemme ziehen. Überrascht sah sie jedoch ihren Vater grimmig nicken.

»Richtig«, sagte Santino. »Heraus mit der Sprache, Costanza. Lange habe ich in meiner Gutmütigkeit dein absonderliches Wesen und deinen Eigensinn geduldet, aber jetzt ist Schluss!«

»Habt ihr mich auf dem Feld aufgelesen? Oder warum bin ich denn so anders als ihr alle, dass ihr immer auf mir herumhackt?«, fragte Costanza erbittert.

Santino schüttelte gelangweilt den Kopf. »Davon ist jetzt nicht die Rede, Tochter. Was hast du mit den Schweinen vor? Warum verstecken wir sie im Haus? Wer hat sie dir gegeben?«

»Was, nicht einmal du weißt es?«, unterbrach Uberto seinen Vater, hämisch grinsend.

»Costanza?« Der Vater war unerbittlich, er ignorierte sogar seinen Ältesten, dem vor Wut der Kamm schwoll.

»Ich brauche ihre Haut«, stieß Costanza eigensinnig aus und blickte an den Männern vorbei.

Als Erste fasste sich ausnahmsweise die Mutter. Sie fuhr auf den Hacken herum, schwenkte den Kochlöffel, dass der Sud in alle Richtungen spritzte, und starrte ihre Tochter entgeistert an. »Ihre Haut? Kommt nicht in Frage! Die Schwarte ist für die Küche! Ich will mir gar nicht ausmalen, wie dürftig eine Minestra verde ohne Schwarte schmeckt. Und wären hundert Füße, Ohren und Köpfe enthalten!«

»Aber Mutter«, sagte Costanza abwehrend, »ich nehme dir doch keine Schwarte weg.«

»Nein? Warum willst du dann die Schweine für dich haben? Ich hatte gedacht, dass du endlich gemerkt hast, wo dein Platz im Haus ist«, bemerkte Rosalia spitz. »So wahr ich hier stehe, ich vermutete, dein nachgiebiger Vater duldet deine Sperenzien, weil es um ein besonderes Fleisch geht, das er mal kosten möchte! Diese mohrenköpfigen Missgeburten mit rosa Schärpe um den Bauch, als wollten sie zum Hochzeitstanz, müssen ja fetter werden als unsere eigenen. Aber redliche Kastanien reichen ihnen wohl nicht.«

»Sei still, Rosalia! Wie meinst du das, Costanza?«

»Nein, jetzt rede ich! Mir«, sprach Rosalia mit erhobener Stimme weiter, unbeirrbar in ihrer gewohnten Engherzigkeit, »reichen unsere schwarzen Schweine vollkommen. Ihr Fleisch ist lange haltbar, ohne ranzig zu werden. Glaubst du, Costanza, ich hätte nicht gesehen, dass Pasta und Fleisch aus meinen Töpfen verschwinden und im Trog landen? Rosa! Sind sie deswegen schöner und schmecken sie besser? Aber du bist ja nie zufrieden mit dem, was unser Herr für unsereinen vorgesehen hat, und mit dir wird es böse enden!«

Costanza verfärbte sich. Die Mutter hatte ihre kleinen Diebstähle sehr wohl bemerkt. Aber sie würde die Gründe dafür niemals billigen, wenn sie sie zu erklären versuchte.

»Costanza? Ich warte!«

Sie fuhr zu ihrem Vater Santino herum, der als Einziger am Tisch saß. »Die rosa Haut dieser Schweine, Vater, ist unserer sehr ähnlich. Wenn man die Haare abbalbiert, die ganz spärlich sind, und die Läuse entfernt, kann man sie kaum von unserer unterscheiden.«

Der Vater schwenkte sachte seinen Becher.

Waren ihre Worte gar nicht bei ihm angekommen? Costanza vergaß Mutter und Bruder, kniete sich auf die Bank und sprach nur noch zu ihm. Sie sprudelte von Ideen über, und er war der Einzige, mit dem sie sie disputieren konnte. Turi war schon deshalb ausgefallen, weil er als Konkurrent galt. »Stell dir vor, Vater, wir könnten den unglücklichen Männern, denen die Nase abgeschlagen wurde, ersparen, ihre Stirnhaut zum Abdecken der Nasenwunde zu opfern. Die Behandlungsdauer wäre viel kürzer, und es gäbe weniger Narben im Gesicht. Auch die Ehefrauen würden es uns danken.«

»Narben zieren Männer.« Trotzdem furchte Santino die Stirn, schüttelte den Kopf und zog schließlich die Schultern hoch.

Voller Begeisterung fuhr Costanza fort: »Stattdessen halten wir unsere kleinen Schweine mit der dünnen rosa Haut. Wenn ein Verletzter kommt, schneiden wir ihnen ein Stückchen vom Körper und kleben oder nähen es, wie wir es immer tun, über die Nasenwunde. Die Schweine können das bisschen Haut entbehren, das heilt wieder. Und wir entnehmen das nächste Stück Haut. Was hältst du von der Idee?«

»Ja«, sagte Santino unschlüssig. »Ich weiß nicht. Vater hat das nicht gemacht …«

»Diese Schweine sind uns unglaublich ähnlich! Sie essen das gleiche wie wir – Grünzeug, Maronen, Feigen, Zitronen, es darf auch mal Fleisch sein. Und Pasta, Mutter, ich habe es ausprobiert. Deswegen haben sie Zähne, die wie unsere aussehen«, fuhr Costanza feurig fort, »und wenn sie pinkeln und scheißen, ist das genau wie bei uns. Nicht wie bei Hühnern oder Enten …«

»Pfui, Costanza«, tadelte Rosalia streng. »Nichts ist wie bei uns Menschen! Kein Tier ist dem Menschen ähnlich! Fell und Klauen sind Mutter Kirche ein Greuel, und du versündigst dich. Lass das nicht Pater Domenico hören. In diesen Tagen, da wir des Herrn am Kreuz gedenken, gehört sich dieses unfromme Gerede noch weniger als sonst.«

»Ach, ja, Pater Domenico! Vielleicht ist es für den Herrn im Himmel gar keine Sünde!« Gleich darauf biss Costanza sich vor Reue auf die Unterlippe. Sie hätte es nicht sagen sollen. Mutter hatte solche Frechheit nicht verdient. Ihre Welt war die Küche, die Worte waren es nicht.

»Wo das Huhn kräht und der Hahn schweigt, gibt es im Haus keinen Frieden«, warf Uberto verächtlich ein. »Egal, wie sie kacken!«

Santino ballte die Fäuste, sah aber seinen Sohn nicht an. »Du spaltest Gedanken wie andere Menschen Feuerholz, Costanza.«

»Und wie leicht landet man dann im Ketzerfeuer! Zehnmal länger als ein Gottesfürchtiger im Fegefeuer. Alte Bibelweisheit.« Uberto kicherte und blinzelte Mariannina, seiner kleinen Schwester, zu, die ihn ignorierte.

Recht so, dachte Costanza. »Und die, die nie Feuerholz spalten, kriegen zur Strafe die zehnfache Hitze ab. Auch alte Bibelweisheit.«

Uberto schlug hastig das Kreuz.

»Pater Domenico! Was weiß der schon von Schwertwunden! Du übrigens noch weniger, Uberto«, setzte Costanza in aller Ruhe die Auseinandersetzung fort. Diese ganze Diskussion, die Uberto angefangen hatte, passte ihr nicht. Ihr Bruder brachte weder einen Funken Interesse für die von ihrem Vater und ihr ausgeübte Kunst auf, noch konnte er sie in irgendeiner Weise würdigen. Nachdenklich betrachtete sie ihren gedrungenen Bruder. Mit seiner olivbraunen Haut und der gebogenen Nase stellte er das Gegenteil von ihr dar. Er schien sich allmählich sogar zu ihrem Gegner auszuwachsen. Mit einer unbesonnenen Äußerung in entsprechender Gesellschaft konnte er ihnen Schwierigkeiten bereiten.

»Was Costanza macht, bleibt unter uns, Uberto!«, sagte der Vater in scharfem Ton. »Verstanden?«

Er schien ähnliche Überlegungen zu wälzen wie Costanza, während er Uberto nicht aus den Augen ließ, der an den Feuerstellen entlangstolzierte, um besitzergreifend in die Töpfe zu spähen. Mutter Rosalia lächelte ihren vierundzwanzigjährigen Sohn an wie ein junges Mädchen einen geliebten Verlobten. Unverhohlen war er von allen Kindern ihr Liebling. Costanza hasste Uberto nicht dafür, wohl aber, weil er es immer wieder schaffte, der Mutter mit Kalkül Angst einzujagen.

Uberto knirschte vernehmlich mit den Zähnen. Dann sanken unvermittelt seine breiten Schultern herab. »Das ist ja nicht zum Aushalten«, sagte er übelgelaunt. »Ihr seid verrückt, alle beide! Ich wünschte, ich wäre der Sohn eines Fischers oder, noch besser, eines Adeligen. Ich gehe.«

Unter dem Schweigen von acht Familienmitgliedern verließ er die Küche.

»Ochsenfett mit Lammdarm«, murmelte Rosalia eigensinnig in die Töpfe hinein, »oder Stierhoden, mit Monatsblut einer jungen Frau vermischt, haben uns Frauen früher allemal ausgereicht, um Wehwehchen zu kurieren. Uberto hat recht. Lass die Hände von Dingen, die dir nicht zustehen, Costanza.«

Anstelle solcher Mittel konnte man auch gegen den Regen spucken, dachte Costanza rebellisch, während sie nach draußen lauschte. Nach einer Weile hörte sie das Hoftor in seinen hölzernen Angeln knarren. Sie freute sich, Uberto in die Flucht geschlagen zu haben.

Wenige Augenblicke später krachte Uberto wieder mit der Tür ins Haus. »Sie bringen einen Verletzten. Könnte sein, dass er ein Verwandter eines Ratsmitglieds ist, er wohnt in der Nähe des Teatro Romano, glaube ich«, flüsterte er warnend. »Sein weißes Hemd ist voll von Blutstropfen. Ganz sicher hat er sich mit einem Franzosen angelegt, der ihm sein Gold stehlen wollte.«

»Am Tag, an dem unser Herr den Kreuzestod erlitt?«, schrie Rosalia voller Entsetzen. »Schick ihn fort, Santino! Vergiss nicht, dass wir zur Prozession gehen wollen! Uberto hat verdient, dass wir ihn bei seinem frommen Werk wenigstens durch unsere Nähe unterstützen!«

Santino straffte sich. Sein Blick ging nach innen. Aller Streit und alle Sorgen waren vergessen, ebenso wie Rosalias Protest, er war wieder der berühmte Wundarzt, der Anweisungen traf. »Lass ihn hereinbringen«, befahl er. Und zu Costanza: »Frisches kaltes und kochend heißes Wasser, wie üblich. Und natürlich keine Schweinehaut.«

Costanza nickte. So schnell konnte sich ihr Vater nicht mit einer neuen Idee anfreunden, das hatte sie selbstverständlich gewusst. Aber der Anfang war gemacht. Widerspruchslos eilte sie nach nebenan, um im Behandlungsraum alles vorzubereiten, während die Mutter in einen Kessel spähte, kaltes Wasser auffüllte und dann Holz nachlegte. Mariannina schickte sie lautstark um frisches Wasser.

Jetzt kam es darauf an, mit Hilfe der in ihrer Familie seit Generationen überlieferten Methode eine abgeschlagene Nase so akkurat wiederherzustellen, dass das Leben für den einstweilen schrecklich Entstellten wieder lebenswert wurde. In ganz Sizilien waren die Cataliotti für diese besonderen Fähigkeiten als Heiler von Nasenwunden bekannt. Costanza war stolz darauf.

Mit dem klaren kalten Wasser aus dem Bächlein, das durch ihren Garten plätscherte, kam Costanza in den Behandlungsraum.

Zwei Männer hatten den Verletzten inzwischen auf das Wandbett gelegt, wahrscheinlich auf Anweisung des Vaters, der aber inzwischen wieder verschwunden war. Der ältere Mann wirkte leidend, in seiner Kehle gurgelte Flüssigkeit, und er hüstelte schwächlich.

Costanza griff sofort ein. »Richtet ihn auf«, sagte sie befehlsgewohnt. »Hört ihr nicht, dass der Verletzte sich bald verschlucken wird? Das Blut läuft ihm in die Kehle.«

»Cataliotti hat nichts dergleichen angeordnet.«

»Ist dir nicht klar, mit wem du sprichst?«, fragte der andere Begleiter, triefend vor Hohn.

Costanza stutzte. Bei genauer Betrachtung war der Verletzte kostbar gekleidet, die anderen beiden offenbar Diener. »Mit einem Knecht, schätze ich. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Würdet ihr bitte tun, was ich sage!«

»Er ist zu schwach zum Sitzen. Seine Nase ist zwar ab, aber ein Mann wie er ist trotzdem nicht gewohnt, sich Befehlen zu beugen.«

»Das sehe ich. Soll ich meine Brüder rufen, oder schafft ihr es, euren Herrn hinzusetzen und zu stützen?«

Die beiden wechselten missmutige Blicke, wagten aber offenbar nicht mehr, Costanza zu widersprechen. »Die Welt ist aus den Fugen«, murrte der eine leise. »Wir haben es nicht nur mit dem Schurken von Anjou zu tun, sondern auch mit Weibern, die befehlen wollen!«

»Kommt der Wundheiler Santino auch mal zurück?«, fragte der andere patzig.

»Er kommt gleich. Sobald er da ist, fangen er und ich an«, stellte Costanza richtig, damit sich keine Irrtümer einschlichen.

»Ich glaube, wir hätten doch zu den Branca gehen sollen, was meinst du?«, bemerkte der besonders Unzufriedene. »Ich wusste nicht, dass hier ein Hühnchen herumspringt, das glaubt, gackern zu müssen.«

Männer sangen anscheinend immer das gleiche Lied. Costanza lächelte verächtlich und schwieg, so schwer es ihr auch fiel. Glücklicherweise kam gleich darauf ihr Vater herein und verhinderte, dass sie aus der Haut fuhr.

Santino warf einen Blick auf den Verletzten. »Oh, Tommaso Fallamonaca, ich hatte Euch gar nicht erkannt. Ich bedauere, dass Ihr bei den Feierlichkeiten nicht anwesend sein könnt«, murmelte er untertänig und verbeugte sich, obwohl sein Patient es sicher nicht wahrnahm. Die beiden Diener schickte er umgehend aus dem Raum.

»Schlafschwamm?«, fragte Costanza knapp. Die Wunde war eher klein, wie sie erkannte, nachdem sie die Blutspuren teilweise beseitigt hatte, aber ein Fallamonaca hatte Anspruch auf die bestmögliche Behandlung, das war ihr nach dieser Begrüßung klar.

»Ja.«

Costanza unterbrach ihre Tätigkeit, lief in die Küche, um das heiße Wasser zu holen, und brachte es zu dem Arbeitstisch im Behandlungsraum, an dem die Heilsalben zubereitet wurden. Die meisten dazu bestimmten Kräuter hingen in Bunden an Pflöcken unter den Deckenbalken.

Von der Vielzahl vorhandener Schlafschwämmchen wählte sie entsprechend der Wunde das kleinste aus, nahm es behutsam aus dem Aufbewahrungskasten und tunkte es in warmes Wasser. Während sie beobachtete, wie es sich vollsog, ging ihr durch den Kopf, wie das Schicksal den Menschen mitunter so seltsam mitspielte.

Ihr Vater übte die Tätigkeit als Heiler seit seiner Jugend aus, nachdem er sie wiederum von seinem Vater erlernt hatte. Soweit die Familiengeschichte bekannt war, hatte immer ein Cataliotti als Spezialist für abgeschlagene Nasen gearbeitet. Uberto hatte sich jedoch mit Händen und Füßen gegen das Handwerk gewehrt, und der Vater hatte aufgegeben, ihn zwingen zu wollen.

Costanza war diejenige, die sich dafür interessierte. Gegen jeden Brauch hatte der Vater deshalb sie als seine Helferin ausgebildet. Hinzu kam, dass sie als widerspenstig galt und obendrein blond war. Auf ihr lastete ein Geheimnis, an das niemand zu rühren wagte. Sie war sich ganz sicher, dass der Vater sie sonst längst verheiratet hätte.

Der Schwamm hatte sich mit Wasser gefüllt und war auf den Boden der Schüssel gesunken. Costanza goss flink den Rest des Wassers in den Basilikumkübel vor der Tür und brachte dem Vater den feuchten Schwamm.

Santino hatte inzwischen das Blut gänzlich abgetupft und das Gesicht des Verletzten getrocknet. Man konnte jetzt sehen, dass die Nasenspitze glatt abgetrennt worden war. Es würde nicht sehr kompliziert sein, dem Mann ein akzeptables Aussehen zurückzugeben.

Santino zeichnete mit Kohle vor, wo er die Stirnhaut einritzen und bis auf einen schmalen Steg dünn abschälen würde, um den Hautlappen dann zu drehen und schließlich über die verletzte Nasenspitze zu breiten.

»Wäre es in diesem Fall nicht besser, die Haut aus der Wange zu nehmen?«, fragte Costanza unbedacht. »Sie ist der Nasenspitze näher, und die Wunde wäre erheblich kleiner …«

Vater Santino hörte zerstreut zu. »Wir machen es wie immer«, murmelte er.

Fallamonaca saß hochgestützt, so dass das Blut von Stirn und Nasenspitze tropfen konnte, und war wach, wenn auch in leidender Pose. Costanza legte ihm das Schwämmchen mit dem Schlafmittel unter die Nase und über die geöffneten Lippen. Sie behielt ihn im Auge, während ihr Vater die Schärfe des Schneidemessers überprüfte.

»Jetzt«, sagte sie, als der Mann erschlaffte. Er atmete langsam und gleichmäßig.

Eile war geboten, weil man die Wirkung des Schlafschwamms nie genau berechnen konnte, selbst wenn er bereits zweimal benutzt worden war. Vielleicht war der Verletzte ja besonders geschwächt.

Der Vater umschnitt geschickt das Stück Stirnhaut, mit dem er die Nasenspitze bedecken würde, ließ oberhalb der Nasenwurzel eine Hautbrücke stehen und klappte die Haut um. Costanza schob zwei gesäuberte, ausgehöhlte Schilfröhrchen in die Nasengänge und klebte sie mit Bröckchen von Mastix, dem Harz des Pistazienbaums, fest. Dann half sie dem Vater, das Hautstück glatt über die Wunde zu ziehen und auf der aufgerauhten, etwas blutenden Wangenhaut zu befestigen.

Der Mann gab einen tiefen Seufzer von sich.

»Gerade zur rechten Zeit«, bemerkte Costanza und entfernte das Schwämmchen.

»Jawohl.« Zufrieden wischte Santino sein Messer sauber, während Costanza ein paar Blutstropfen aus dem Gesicht tupfte, das jetzt begann, die Konturen eines wachen Menschen anzunehmen. »Es müsste mal wieder geschärft werden …«

Costanza betrachtete Tommaso Fallamonaca nachdenklich. Der Mann hatte eine so braungebrannte Haut, dass an ihm rosa Schweinehaut fehl am Platz gewesen wäre, die der gewöhnlichen schwarzen Schweine allerdings auch. Außerdem galt es zu beachten, ob aus einer solchen Haut womöglich anschließend Schweinsborsten wuchsen. In dem Fall wäre ihre Idee, die sie hervorragend fand, bereits gescheitert.

»Diesen Fall hättest du selbstverständlich allein behandeln können – an einer anderen Nase«, sagte Santino mitten in ihre Überlegungen hinein.

»Ganz sicher«, stimmte Costanza zu. »Aber wieso an einer anderen Nase?«

»Nun, nicht gerade an der eines ehrenwerten Fallamonaca.«

»Ach so.« Costanza war zwar nicht einverstanden, aber es war selten, dass der Vater ihr Können überhaupt zur Kenntnis nahm. Das allein machte sie stolz und dankbar. »Ich habe das Schneiden und Drehen von Hautlappen verschiedener Größe an Mutters Schlachthühnern erprobt. Ich könnte auch ausgedehnte Verletzungen behandeln.«

»Du hast was?« Das Kinn des Vaters bebte vor Erregung.

Zu spät bemerkte Costanza, dass sie das Geheimnis besser für sich behalten hätte. Sie hatte nichts Besonderes in ihren harmlosen Experimenten gesehen. Die Mutter hatte angesichts Costanzas untauglicher Hilfe bei der Essensvorbereitung den Kopf geschüttelt, sie wegen ihrer Tolpatschigkeit gescholten und die heilige Agata um Geduld angerufen. Dann hatte sie Costanza gezeigt, wie man klein gehackte Oliven, Zwiebeln und Kräuter sachkundig zwischen Haut und Fleisch eines Huhns zu schieben hatte. Wie leicht zuweilen Haut zu lösen ging, war ihr wie ein Wunderwerk vorgekommen.

»Hühner drehen?«, wiederholte der Vater entrüstet.

»Nicht die Hühner. Die Haut! Ich habe gehört, dass der Stauferkaiser Friedrich viele Experimente gemacht hat. Unter anderem hat er einem Menschen den Magen aufschneiden lassen, um zu erfahren, wie stark der Magen nach dem Essen gefüllt ist«, verteidigte Costanza sich. »Solche Dinge gehören einfach zu unserer Kunst dazu!«

»Du bist kein Kaiser! Mir stehen solche Fragen nicht zu und dir schon gar nicht«, schnaubte der Vater.

»Doch«, widersprach Costanza, nicht ohne Respekt, aber unbeirrbar. »Wenn man wissen will, wie sich Dinge verhalten, muss man ihnen auf den Grund gehen. Ob man Kaiser ist oder Wundheilerin.«

»Du bist keine.«

So gut wie, dachte Costanza eigensinnig. Und sie würde besser werden als der Vater. Das würde sie ihm selbstverständlich niemals sagen. Trotz allem hatte sie hohe Achtung vor seiner Kunst. Er war ihr bewundertes Vorbild.

»Hühner aufschneiden«, wiederholte der Vater mit deutlichem Abscheu, »und rosa französische Schweine, um aus ihnen Haut herauszuschneiden. Nein, Costanza, das ist gegen Gottes Gebot, es ist widerwärtig, so etwas machst du in meinem Haus nicht! Hast du mich verstanden?«

Costanza schwieg trotzig. Da der Vater wie erstarrt vor Kummer auf ihre Antwort zu warten schien, nickte sie schließlich widerwillig und kreuzte hinter dem Rücken die Finger.

»Du kannst jetzt die Diener des ehrenwerten Tommaso Fallamonaca hereinholen«, sagte Santino und zog sich in die Küche zurück, in der die Schweine grunzten, sobald sie ein Familienmitglied wahrnahmen, von dem sie sich Leckerbissen versprachen.

»Soll ich dein Messer schärfen, Vater?«, rief Costanza hinter ihm her.

Er wandte sich um und lächelte sie an, wieder versöhnt. »Ja, und die anderen auch, wenn du schon dabei bist.«

»Das mache ich«, sagte Costanza erleichtert. Die anderen: Das waren seine Wurfmesser. Zur Jagd, wie andere ihrer Gesellschaftsschicht, ritt der Vater nicht, denn seine Arbeit war blutig genug, stattdessen übte er sich im Messerwerfen. Es schärfe seine Zielgenauigkeit, die er im Beruf brauche, behauptete er.

Wie gewohnt überprüfte sie mit einem letzten Blick den Zustand des Verletzten. Seine Gesichtshaut musste rosig sein und die Atmung ruhig gehen, sonst hätte sie ihn nicht aufstehen lassen.

Mit Fallamonaca war alles in Ordnung. Allerdings wollte er mit ihr offensichtlich nichts zu tun haben, denn er schloss die Augen, als sie ihn ansah. Na ja, sie konnte ihn auch nicht leiden.

Die beiden Bediensteten bummelten gelangweilt im Garten umher und traten herabgefallene, schimmelige Zitronen in das plätschernde Bächlein.

Frisches, süßes Wasser, noch dazu auf dem eigenen Grundstück, war in Catania von unschätzbarem Wert. Costanza packte der Zorn, als sie sah, was die Kerle sich erlaubten. Irgendein Cataliotti hatte vor langer Zeit die Klugheit besessen, sein Haus an einer Stelle zu bauen, an der Wasser aus einer Erdspalte lief, und glücklicherweise war es nach dem letzten Erdbeben nicht versiegt wie andernorts. Sie achtete stets darauf, dass das Wasser auch für die Nachbarschaft weiter unten am Hang genießbar blieb, und darin war sie hartnäckig, auch wenn Vater und Mutter über ihre Marotte schmunzelten und die jüngeren Geschwister mitunter abgenagte Knochen in den Bach warfen, um sie zu ärgern.

Statt die Diener höflich ins Haus zu bitten, gab sie ihnen nur einen Wink und wollte wieder ins Haus zurückkehren. Darauf riss der eine den Sack, der an einem Zitronenbaum gelehnt hatte, in die Höhe und schwenkte ihn einladend.

Die Bezahlung für ihre Mühe. Wenigstens besaß Tommaso Fallamonaca Anstand. Während sie sich näherte, holte der junge Mann ein zappelndes Hühnchen aus dem Sack. Mit schlohweißem Gefieder und heller Haut.

Costanza brach in spöttisches Gelächter aus, nachdem sie das Tierchen besichtigt und seine Federn sanft auseinandergepustet und für in Ordnung befunden hatte. Muskeln unter der Haut konnte sie kaum ertasten, die mussten erst angefüttert werden. Die Männer machten beleidigte Mienen, aber darum kümmerte sie sich nicht.

Später, als Vater Santino gewaschen und in schwarzer Trauerkleidung, die dem Karfreitag angemessen war, die Treppe herabstieg, fragte Costanza: »Wusstest du, dass unsere Dienste den Fallamonaca nicht mehr als ein mageres Hühnchen wert sind?«

»Das konnte man sich denken«, sagte Santino verärgert. »Sie sind geizig. Aber niemand will sich mit ihnen anlegen, dazu haben sie zu viel Macht in der Stadt. Ruf mein Eheweib, damit wir uns auf den Weg machen.«

»Mutter ist mit den Kindern schon fort«, sagte Costanza bekümmert. »Sie wollte den Zug der Mysterienstatuen keinesfalls versäumen.«

Der Vater erstarrte. »Sie kann nicht allein gegangen sein. Das tut sie mir nicht an.«

»Sie war in Begleitung von Uberto.«

Der Vater warf eine Hand zornig in die Höhe. »Uberto! Uberto! Der darf als Mitglied der Familien der Wundheiler von Catania eine Statue tragen helfen, der kann nicht auf sie aufpassen.«

»Ich glaube nicht …«

»Ich glaube doch«, schnaubte der Vater. »Es schickt sich nicht! Was sollen die Leute sagen, wenn Rosalia Cataliotti, frommes Eheweib des Santino Cataliotti, allein durch die Straßen streift!«

»Wir beeilen uns, Vater«, versuchte Costanza ihn zu beschwichtigen. »Im Nu werden wir unsere ganze Schar entdeckt haben.«

»Wir? Ich. Du wirst nicht mitkommen!«

»Aber …«, stammelte Costanza verstört. Es hatte noch nie einen Karfreitag gegeben, an dem sie nicht gemeinsam zur Prozession gegangen wären. Sie liebte das Geräusch der heranschlurfenden Füße der Männer, die die Marienstatue und andere Heiligenfiguren schleppten, ihre weißen Kutten, die mit einem Strick festgehaltenen Kopfbedeckungen und die uralten Gesänge. Und die Trommeln, die einen erhabenen Takt schlugen.

Santino schüttelte nachdrücklich den Kopf. »In diesen unsicheren Zeiten muss jemand Haus und Hof bewachen. Und du verstehst dich anscheinend gut auf Franzosen.«

Kapitel 3

Der Ostersonntag war für Costanza trauriger als der Karfreitag. Am Nachmittag des Sonnabends hatte Uberto zusammen mit dem Osterzicklein eines ihrer Schweine geschlachtet, ohne dass jemand es auch nur für nötig befunden hatte, ihr dies mitzuteilen.

Allein die Menge des Fleisches, das bis zur Verarbeitung in Kesseln lagerte, machte Costanza darauf aufmerksam, und da erst fand sie an diesem arbeitsreichen Tag die Zeit, sich um ihre Schweine zu kümmern. Tatsächlich fehlte im Verschlag das größte.

»Ich bereite Zicklein an Spießchen zu, was wir viele Jahre nicht hatten, und dazu brauche ich Bauchspeck vom Schwein«, bemerkte Mutter Rosalia kühl. »Das weißt du natürlich nicht, weil dir für eine gute sizilianische Tochter alles fehlt.«

Costanza brachte kein Wort heraus.

Später sah sie, wie die Mutter mit Marianninas Hilfe Zickleinfleisch mit Knoblauch spickte, es mit dem Bauchspeck ihres Schweins umwickelte, auf dünne Olivenstöcke aufzog und mit einer Tunke aus Olivenöl und Essig bestrich. Als die Spieße auf dem Rost lagen, besprengte Mariannina sie in regelmäßigen Abständen mit Hilfe eines Rosmarinsträußleins mit der Ölmischung.

Das Zickleinfleisch war gar, als der Speck verkohlt war. Die Mutter schälte die Reste flink ab und warf sie ins Feuer. Costanzas kostbares Schwein war gestorben, um als Kohle zu enden. Ihr schmeckte das Osteressen bitter wie Gallensaft.

»Ach, Uberto, wie schön hast du in der Prozession ausgesehen, dein Herz glühte so sichtlich vor Frömmigkeit«, schwärmte Rosalia plötzlich, während sie genießerisch an einer Knoblauchzehe lutschte. »Das erwärmt jeder liebenden Mutter das Herz.«

»Sicher«, nickte Uberto mit vollem Mund. »Aber eigentlich habe ich hauptsächlich geschwitzt. Es war Sklavenarbeit, Mutter, und man ist dankbar, wenn das Ende des Weges naht!«

Nicht einmal den Glauben an seine Frömmigkeit ließ er der Mutter. Costanza zog es vor Empörung die Kehle zusammen.

»Ich gehe im nächsten Jahr auch in der Prozession mit«, verkündete der zehnjährige Guglielmo.

»Ich auch. Ich werde eine Nonne sein«, schloss sich Mariannina an.

Mutter Rosalia nickte beiden Kindern selig zu. Und Costanza fühlte sich ausgeschlossen wie noch nie.

Am dritten Tag nach der Nasenbehandlung kam Tommaso Fallamonaca auf einer feingliedrigen falben Stute angeritten. Ein Diener führte sie am Kopfhalfter, und einige Kinder sprangen ihnen hinterher, in der Hoffnung auf ein paar Münzen. Zweifellos hatte er die Länge der Hauptstraße zwischen Kathedrale und Stadtpforte durchquert, um gesehen zu werden.

Costanza, die über die Mauer lugte und ihn beobachtete, lächelte spöttisch. Eitler Kerl!

Vor der Pforte ließ sich Fallamonaca vom Pferd heben und schritt mit hochmütiger Miene durch den Garten zum Behandlungsraum. Mit abgewandtem Gesicht ignorierte er Costanza.

Kurz danach – Costanza stand noch unschlüssig an der Treppe, die nach oben zu den Wohnräumen führte, weil sie nicht wusste, ob der Vater sie für eine Handreichung benötigen würde – stürmte Uberto in den Garten.

Atemlos stieß er hervor, dass jetzt in den äußeren Bezirken der Stadt geplündert würde, vor allem um die Santa Maria della Rotunda herum, wo einfachere Leute in den casalini wohnten, bis zur Porta della Judeca, hinter der das Hügelland begann. Gegen den erbitterten Widerstand der Bewohner beschlagnahmten die französischen Krieger die in den Gärten versteckten Ziegen und Schafe. »Aber bei den Reichen in der civitas an der Kathedrale werden sie auch wieder ankommen. Wetten?«, frohlockte er. »Die haben immer noch Vorräte von Gold und Tafelgeschirr, und warum sollen andere leiden und nicht sie?«

Fallamonaca erschien im Eingang des Behandlungsraums und hörte Uberto mit ausdrucksloser Miene zu.

»Oh, Verzeihung, Signore«, rief Uberto, riss sich die runde bäuerliche Kappe vom Kopf und verbeugte sich untertänig.

Fallamonaca betrachtete ihn mit eisigem Blick und kehrte dann wortlos in den Behandlungsraum zurück.

Uberto warf dem Adeligen eine böse Geste hinterher. »Mistkerl«, blaffte er verhalten und zog Costanza mit sich, bis sie außerhalb der Hörweite des Behandlungsraums an der Ölpresse angelangt waren. Er entledigte sich des Halstuchs, das ebenfalls zu seiner Verkleidung als Bauer gehörte, wenn er unauffällig durch die Stadt streifen wollte.

Costanza wartete mürrisch, dass ihr Bruder endlich sagte, was er wollte. Sie nahm dem hinterhältigen Kerl immer noch übel, dass er ihr Schwein geschlachtet hatte. Er, der sonst nichts tat.

»Die Stimmung wird immer gereizter. Wir Catanesi wehren uns, und die Fußknechte stechen zu. Es gibt schon die ersten Toten.«

»Na, fein«, sagte Costanza verständnislos. »Dann pass auf, dass nicht jemand auf dich einsticht. Und mit dem städtischen Adel würde ich mich auch nicht anlegen.«

»Ich weiß mich meiner Haut schon zu wehren«, prahlte Uberto. »Wir haben …« Ohne seinen Satz zu vollenden, schlenderte er um die Ecke zurück und zur Pforte, wo Fallamonacas Diener soeben mit der Stute zurückgekehrt war, die er umhergeführt hatte.

»Was habt ihr?«, rief Costanza hinter ihm her und wusste immer noch nicht, was das Ganze sollte.

Vermutlich nichts. Er war ein Großmaul. Geschützt durch die Hausmauer spähte sie Uberto nach. Er hielt ein Schwätzchen mit Fallamonacas Knecht, lachte dröhnend und schlenderte dann Richtung Kathedrale.

Costanza zuckte die Schultern und ging leise zum Behandlungsraum hinüber, wo Fallamonaca sich auf einem Hocker sitzend untersuchen ließ. Der Vater signalisierte ihr, dass er sie nicht brauche, und sie blieb am Türholm als Zuschauerin stehen. Da Fallamonaca sie ignorierte, konnte er sie nicht fortscheuchen.

Nach einer Weile nahm sie irgendwo Stimmengemurmel wahr. Im gleichen Augenblick drängte einer von ihren kleinen Brüdern an ihr vorbei und rief aufgeregt nach dem Vater.

»Geh du«, befahl Santino seiner Tochter. »Oder ist Uberto noch zu Hause? Ich hatte ihn gebeten, die Stimmung in der Stadt zu erkunden.«

»Das macht er bestimmt. Bewahrt es ihn doch davor, Fallholz aus dem bischöflichen Wald zu holen oder es gar für Mutter zu spalten.«

»Verschwinde!«

Als Costanza am Tor anlangte, erkannte sie zu ihrem Schrecken, dass draußen eine Horde französischer Krieger herumlümmelte. Wer nicht sein Pferd im Rinnsal tränkte, spähte über die Mauer und interessierte sich anscheinend brennend für ihr Anwesen.

Plünderung!

Sie wollte zurücklaufen, schreien, bekam aber weder einen Fuß vom Boden noch einen Ton heraus. Stattdessen entdeckte sie, dass die Aufmerksamkeit zweier Ritter dem Zeichen am Tor galt. Nach kurzer Diskussion sprangen sie vom Pferd und schickten sich an, ihren Gartenweg zu betreten.

»Halt!«, rief Costanza, die sich endlich gefangen hatte, und breitete die Arme aus, um den Männern den Weg zu versperren. »Dieses Anwesen steht mitsamt seinen Einwohnern und allen Tieren unter dem Schutz des Cavaliere Guy Le Brun!«

Offensichtlich wurde ihre Person jetzt erst wahrgenommen. »Monsieur Le Brun?« Die beiden Franzosen starrten sie ungläubig an und begannen eine schnelle Konversation miteinander.

Schließlich reichte es ihr, sie lief zur Pforte, klopfte mit dem Zeigefinger beharrlich neben Le Bruns schwarzes Zeichen und wiederholte ihre Worte langsam und überdeutlich, als hätte sie es mit Geistesgestörten zu tun.

»Lass gut sein! Wir haben dich ja verstanden«, brummte einer der Ritter griesgrämig auf Italienisch.

Costanza verstummte verdutzt.

Die Geste des älteren Ritters ließ Knechte und Knappen, die inzwischen von den Pferden abgesprungen waren und ihre Spieße und Hauschwerter bereitgemacht hatten, wieder aufsitzen. Sie murrten hörbar.

Erleichtert sah Costanza sie in Richtung der neuen Stadtmauer traben. Auf dieser Seite des steinigen, unebenen Feldweges gab es nur noch das Anwesen der Pesce, über das zwei mächtige alte Pinien wachten, dann die Cappella Bonajuta und ihr gegenüber das Haus der Branca, wie ihr eigenes in der Mitte eines großen Gartens.

Die Pesce hielten sich wahrscheinlich in ihrem Stadthaus auf, wo es sicherer war. Die Dienerschaft würde deren wenige Ziegen und Schafe nicht mit ihrem Leben verteidigen. Ihnen würde wahrscheinlich nicht viel mehr als den Cataliotti passieren. Und die Branca hatten als Heilkundige vermutlich das gleiche Schutzzeichen am Tor wie die Cataliotti.

Der von Lavamauern eingefasste Weg schlängelte sich zwischen den alten Gärten hindurch, in denen Zitrusbäume, Olivenbäume und Weinstöcke wuchsen. Kurz vor dem Stadttor im neuen Stadtmauerabschnitt traf er auf die Hauptstraße, die als Landstraße nach Aci Castello weiterführte. Aber so weit konnte Costanza gar nicht sehen. Sie atmete auf, als die Männer hinter der Wegbiegung verschwunden waren.

Während sie noch halbherzig lauschte, ob es ungewöhnlichen Lärm gab, entdeckte Costanza, dass sie ihren Sieg als Triumph empfand. Es war ihr ganz allein gelungen, die Feinde in die Flucht zu schlagen.

Bei den Pesce blieb alles ruhig.

Augenblicke später beschloss Costanza, den Vater endgültig mit einer Frage zu konfrontieren, die sie seit langem quälte. Einmal musste er ihr ja Auskunft geben. Bisher war er stets ausgewichen.

Fallamonaca schritt gerade grußlos aus dem Behandlungsraum, als sie hineineilte, und sie ignorierte ihn ebenfalls.

Vater Santino war dabei, Salben und Verbandsmaterial beiseitezuräumen und die Instrumente an die Pflöcke in der Wand zu hängen. »Was gab es?«, erkundigte er sich.

Costanza lächelte grimmig. »Franzosen. In der Tat hat Le Bruns Zeichen am Tor sie davon abgehalten, uns zu belästigen. Ich frage mich, warum …« Als sie seinen Namen aussprach, lief ein Schauer durch ihren Körper. Guy hatte ihr gefallen. Mit welch kühler Überlegenheit er den Mann bestraft hatte, der ihr Gewalt hatte antun wollen! Schade, dass sie ihn nicht wiedersehen würde. »Jetzt sind sie wahrscheinlich bei den Pesce und holen die Ziegen ab. Oder schon auf dem Weg in ihr Feldlager.«

»Vielleicht hat der Mann vermerkt, dass hier ein Wundheiler wohnt, der zu schonen ist. Auch ein Franzose könnte in Zeiten des Krieges einen benötigen.«

Costanza zuckte ausnahmsweise friedfertig die Schultern. Es konnte sein. Aber so wichtig war es wiederum auch nicht. »Vater«, begann sie, »gibt es irgendetwas, was mich betrifft und was ich wissen müsste?«

»Nein, warum?«

Ein Schweißtropfen rann zwischen Costanzas Schulterblättern herab. Der Vater wirkte unbeteiligt, derart fern von dem, was ihr selbst Sorge bereitete, dass es ihr peinlich war, sich näher zu erklären. »Ich bin so anders als ihr alle«, sagte sie tapfer. »Nicht nur im Aussehen. Auch sonst. Ich bin in jeder Hinsicht aus der Art geschlagen. Manchmal habe ich schon geglaubt, dass ich zu einer anderen Familie gehöre und ihr mich aus Mitleid aufgenommen habt, weil ich hässlich bin. Verbergt ihr etwas vor mir?«

»Dummes Zeug!«, schnaubte Santino. »Es gibt nichts zu verbergen. Du bis meine und Rosalias Tochter, das kann ich vor Gott und der heiligen Agata beschwören.«

Costanza überlegte eine Weile. Vielleicht lag das, was sie beunruhigte, schon länger zurück. »Was ist mit meinen Großeltern?«

»Was soll mit ihnen sein?«

Sie waren jetzt zwar tot, aber Costanza hatte sie mit Ausnahme von Mutters Vater, der vor ihrer Geburt einen tödlichen Unfall erlitten hatte, noch kennengelernt. »Sie waren alle dunkelhaarig«, wandte sie hartnäckig ein, »ebenso wie ihr beide und meine Geschwister. Ich kann mir nicht denken, dass eines unserer kurzbeinigen Schweine mit Hängeohren und rosa Bauchbinde jemals ein Ferkel mit Stehohren, borstiger, dunkler Haut und langen Beinen hervorbringen könnte. In den Kastanienwäldern gibt es nur dunkle, hochbeinige.«

»Schick deine rosa Schweine in den Wald zur Mast, und sie werden braun wie Kastanien werden und vom vielen Laufen lange Beine bekommen. Schweine sind Schweine.«

Costanza schüttelte eigensinnig den Kopf. »Ich esse die gleiche Pasta mit Tintenfisch wie die übrige Familie. Habe ich davon schwarze Haare bekommen?«

Santino zuckte mit den Schultern. »Ich kann dir nicht helfen, Tochter. Ich weiß es nicht. Dass ein Familienmitglied aus der Art schlägt, kommt vor, das hat es schon immer gegeben, damit musst du dich abfinden.«

Aber seine Augen wichen Costanza aus. Und überzeugend wirkte er auch nicht.

»Übrigens muss ich mich jetzt beeilen«, sprach er, hängte eine Schüssel an den Wandhaken und marschierte auf seinen kurzen krummen Beinen hinaus. Zum alten Dom, wie Costanza mit gespitzten Ohren ihn zu jemandem im Garten sagen hörte. Was gab es denn dort? Was machte ein Mann, der zur Kathedrale eingepfarrt war, am Ostermontag in Sant Agata Vetare?

Dass der Vater jetzt außer Haus war, passte Costanza gut. Wo sie schon einmal dabei war, wollte sie konsequent weitermachen. Vielleicht ließ sich die Mutter ausnahmsweise leichter aushorchen.

Mit einem Armvoll Anmachholz betrat sie die Küche, in der die Mutter an den Feuerstellen wirtschaftete. Mariannina half beim Kochen mit der ihr eigenen Sorgfalt, die Zunge zwischen den Zähnen.

Als Costanza die Scheite abwarf, sagte die Mutter, die in einem Topf auf dem Herd rührte, erfreut: »Danke, Uberto. Ich wusste gar nicht, dass du wieder zurück bist.«

»Er ist nicht zurück, Mamma«, widersprach Costanza und sog genießerisch den Duft von Knoblauch ein, der aus dem Topf stieg, während sie das Holz in den Hohlraum unter dem Herd aufzuschichten begann.

»Oh.« Rosalia drehte sich überrascht um. »Du.«

»Ja, nur ich.« Costanza sprang auf und inspizierte eine Schüssel, in der weißliches Fleisch in geschlagenen Eiern ruhte. »Glatthai. Lecker. Hatten wir schon lange nicht mehr.«

Die Mutter stieß einen Seufzer aus. »Waffengänge sind nie erfreulich. Selten haben die Besiegten etwas davon. Eine Ausnahme ist dein Vater. Sein Gewerbe ist, der heiligen Agata sei Dank, im Krieg in mehrfacher Hinsicht nützlich. Er hat in aller Frühe Fisch gekauft …«

Costanza schluckte. Das war ungerecht, und Mutter wusste es.

»Es bringt nicht nur Geld ins Haus, sondern in gewissem Umfang auch Schutz«, fuhr Rosalia fort. »Ich habe gehört, dass uns ein Zeichen am Tor gegen die Franzosen geholfen haben soll …«

Das war zu viel für Costanzas Stolz. Ihr Anteil an den Ereignissen wurde offenbar gar nicht wahrgenommen. »Das hat es. Aber es handelt sich um unser Gewerbe, Mutter«, verbesserte sie, hartnäckig wie immer, wenn es um dieses Thema ging. »Es ist Vaters und mein Gewerbe.«

»Du weißt, ich möchte davon nichts hören!«

»Ja, ich weiß. Aber das ändert nichts daran, dass auch ich als Wundheilerin zum Unterhalt der Familie beitrage.«

Die Mutter mahlte mit den Zähnen und kniff die Lippen zusammen.

»Es stimmt doch, Mutter, oder nicht?«, erkundigte sich Mariannina und drängte sich zwischen sie und den Herd, um ihr ins Gesicht schauen zu können.