19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

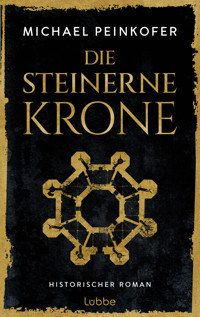

Bei Ausgrabungen am geheimnisvollen Castel del Monte, das einst Stauferkaiser Friedrich II erbauen ließ, werden bislang unbekannte Aufzeichnungen entdeckt: eine Lebenschronik des Kaisers, von seiner sagenumwobenen Geburt 1194 auf dem Marktplatz von Jesi bis zur Fahrt nach Rom, um dort die Kaiserkrone zu empfangen. Doch damit beginnt das bewegte Leben des jungen Staufers erst! Als ein Mensch voller Widersprüche ist er mit Muslimen befreundet und rüstet doch zum Kreuzzug; ist er von tiefer Religiosität geprägt und wird doch vom Papst exkommuniziert; ist er ein Förderer neuen Denkens und zugleich ein Diktator ... Nie war eine Chronik offener und ehrlicher - doch wer war ihr geheimnisvoller Urheber?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 636

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

INHALT

ÜBER DAS BUCH

Bei Ausgrabungen am geheimnisvollen Castel del Monte, das einst Stauferkaiser Friedrich II erbauen ließ, werden bislang unbekannte Aufzeichnungen entdeckt: eine Lebenschronik des Kaisers, von seiner sagenumwobenen Geburt 1194 auf dem Marktplatz von Jesi bis zur Fahrt nach Rom, um dort die Kaiserkrone zu empfangen. Doch damit beginnt das bewegte Leben des jungen Staufers erst! Als ein Mensch voller Widersprüche ist er mit Muslimen befreundet und rüstet doch zum Kreuzzug; ist er von tiefer Religiosität geprägt und wird doch vom Papst exkommuniziert; ist er ein Förderer neuen Denkens und zugleich ein Diktator … Nie war eine Chronik offener und ehrlicher – doch wer war ihr geheimnisvoller Urheber?

ÜBER DEN AUTOR

Michael Peinkofer, Jahrgang 1969, studierte in München Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft. Seit 1995 arbeitet er als freier Autor, Filmjournalist und Übersetzer. Unter diversen Pseudonymen hat er bereits zahlreiche Romane verschiedener Genres verfasst. Bekannt wurde er durch den Bestseller »Die Bruderschaft der Runen« und der Abenteuerreihe um Sarah Kincaid, deren abschließender vierter Band mit »Das Licht von Shambala« vorliegt. Michael Peinkofer lebt mit seiner Familie im Allgäu.

MICHAEL PEINKOFER

DIESTEINERNE

KRONE

HISTORISCHER ROMAN

Vollständige eBook-Ausgabe

des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Originalausgabe Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren- und Verlagsagentur Peter Molden, Köln Copyright © 2024 by Michael Peinkofer Originalausgabe 2024 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten. Textredaktion: Stefan Bauer Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille Umschlagmotiv: © Nella/shutterstock; © Alamy Stock Photo/The Picture Art Collection

eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde

ISBN 978-3-7517-6101-7

luebbe.de

lesejury.de

Bin ein Gestirn am Firmament,

das keinen Ort sein eigen nennt.

Es führt die Macht, die mich besonnt,

auch strahlend in den Horizont.

Selbst ein Besonnter, werf auch ich

ein Licht auf Sterne, wie auf dich.

Doch bringt mein Gehen um die Welt

es mit sich, daß mein Licht nicht hält.

Friedrich II. über sich selbst

HANDELNDE PERSONEN

Hinweis: Das nachfolgende Verzeichnis enthält die wichtigsten Protagonisten. Eine ausführliche Auflistung der handelnden Figuren finden Sie im Glossar am Ende des Romans.

Das kaiserliche Lager

Friedrich II. Roger

das Staunen der Welt

Die Familie

Konstanze von Sizilien

Friedrichs Mutter

Konstanze von Aragón

seine erste Ehefrau

Isabella von Brienne

seine zweite Ehefrau

Isabella Plantagenet

seine dritte Ehefrau

Bianca Lancia

seine Geliebte

Berater und Verbündete

Berard von Castacca

Erzbischof von Bari, später Palermo

Ezzelino III. da Romano

Graf von Bassano

Heinrich von Malta

Admiral Friedrichs

Hermann von Salza

Hochmeister des Deutschritterordens

Ludwig IV.

Landgraf von Thüringen und Pfalzgraf von Sachsen

Petrus de Vinea

Gelehrter und Großhofjustiziar

Parceval Doria

Ritter und Dichter aus Genua

Das päpstliche Lager

Innozenz III.

Summus Pontifex

Honorius III.

sein Nachfolger, Summus Pontifex

Hugolinus von Ostia

Kardinalbischof, später als

Gregor IX.

sein Nachfolger, Summus Pontifex

Coelestin IV.

sein Nachfolger, Summus Pontifex

Innozenz IV.

sein Nachfolger, Summus Pontifex

Das muslimische Lager

Fahr ad-Din

Emir, Vertrauter Sultan al-Kamils

Malik al-Kamil

Sultan von Ägypten

Andere Parteien und Machthaber

Alaman da Costa

genuesischer Graf

Heinrich Raspe

Herzog von Thüringen, deutscher Gegenkönig

Johann von Brienne

König von Jerusalem

Otto IV. von Braunschweig

Kaiser und König

Frankreich

Philipp II. August

König von Frankreich

Ludwig VIII. der Löwe

sein Sohn, später König von Frankreich

Ludwig IX. der Heilige

sein Sohn, später König von Frankreich

England

Johann Plantagenet, genannt Ohneland

König von England

Heinrich III.

sein Sohn, König von England

PROLOG

Castel del Monte, Apulien

25. August 1943

»Diese elende Hitze.«

Professor Josef Burger nahm den Strohhut ab, mit dem er sich vor der sengenden Sonne Süditaliens zu schützen suchte, und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Das Tuch, das er hierfür benutzte, hatte sich bereits vollgesogen und eignete sich nur noch sehr bedingt für den Zweck, den Burger ihm zugedacht hatte. Dennoch tupfte sich der Archäologe sorgfältig Stirn und Schläfen, ehe er den Hut wieder aufsetzte.

»Sie denken, das wäre heiß, Professor?« Oberleutnant Günther Hoffmann sandte ihm einen ebenso spöttischen wie geringschätzigen Blick. »Das ist nichts gegen die Hitze, die wir in Nordafrika zu ertragen hatten!«

Hoffmann war das, was man zu Burgers Zeit einen Zinnsoldaten genannt hatte: achtundzwanzig Jahre alt, gebildet und mit guten Manieren; die khakifarbene Uniform saß perfekt an seiner schlaksigen Gestalt, das blonde Haar unter der Dienstmütze war kurz geschnitten und streng gescheitelt. Der Blick seiner eng stehenden grauen Augen war dabei voller Vertrauen auf die politische Führung in Berlin gerichtet, aller Unbill zum Trotz, die die Zeit für seine Generation bereithalten mochte.

Dass ein solcher Held des deutschen Volkes in diese entlegene Gegend abkommandiert war, statt sich auf dem Feld der Ehre seine Sporen zu erringen, entbehrte nicht einer gewissen Ironie. Vielleicht, dachte Burger, hatte Hoffmann einfach nur Glück gehabt. Oder seine Familie verfügte über Beziehungen, die andere nicht hatten – so wie auch Burger keine gehabt hatte, damals, in jenem anderen Krieg, den Deutschland geführt hatte und der ihn einen Arm gekostet hatte …

»Ein deutscher Soldat sollte in der Lage sein, unter jedweden klimatischen Bedingungen zu kämpfen«, schnarrte Hoffmann: ein Satz, der wie ein Zitat aus dem Offiziershandbuch der Wehrmacht klang. »Ob Hitze oder Kälte, spielt dabei keine Rolle.«

»Vielleicht ist das so«, räumte der Professor nickend ein, »Sie scheinen dabei nur zu vergessen, dass ich kein Soldat bin.«

»Früher schon«, beharrte der andere.

»Das ist wahr«, räumte Burger mit dünnem Lächeln ein, »allerdings war es damals nicht nötig, sich an ein anderes Klima zu gewöhnen, da wir über Flandern ja nicht hinausgekommen sind.«

Hoffmann verzog das frisch rasierte Gesicht, wie er es immer tat, wenn Burgers ausgeprägter Sinn für Sarkasmus ihm eine solche Bemerkung zumutete. Es war nicht weiter schwierig, sich vorzustellen, was in dem jungen Offizier vor sich ging. Vermutlich schwankte er zwischen linientreuer Pflichterfüllung, die ihn dazu genötigt hätte, dergleichen die Wehrkraft zersetzendes Verhalten zu melden, und seiner stillen Bewunderung für jemanden, der an der Kriegsfront gewesen und wenn schon nicht sein ganzes Selbst, so doch einen Teil davon im Kampf für das Vaterland gelassen hatte.

Josef Burger, der eine Lehrprofessur für mittelalterliche Geschichte bekleidete, war es ziemlich gleichgültig, welche von beiden Seiten die Oberhand behalten würde. Er hatte schließlich nicht um diesen Auftrag gebeten, im Gegenteil, er war ihm aufgezwungen worden, und sei es nur deshalb, weil es in Deutschland nicht mehr allzu viele Gelehrte gab, die einerseits die nötige Kompetenz besaßen und andererseits noch rüstig genug waren, die rund 1300 Kilometer Flugstrecke zwischen hier und Berlin zu bewältigen. Die kühle Stille der Universitätskorridore mit ihrem allgegenwärtigen Odem von Bohnerwachs und altem Papier war hier, in der Sonne des apulischen Hochsommers, nur eine unwirkliche Erinnerung.

Burger trat unter das Vordach des Zelts, das am Fuß des Hügels errichtet worden war, und griff nach der Feldflasche auf dem Klapptisch. Im Lauf von beinahe siebenundzwanzig Jahren hatte er hinlänglich gelernt, wie man einen Schraubverschluss öffnete, wenn man nur eine Hand zur Verfügung hatte. Kurzerhand fasste er die Verschlusskappe mit den Zähnen und hielt sie fest, während er die Flasche herumdrehte. Während er in kleinen Schlucken das Wasser trank, das lauwarm war und nach Rost schmeckte, sah er an der mächtigen Konstruktion empor, die sich auf dem Hügel erhob und deren Anblick ihn jeden Tag aufs Neue mit Ehrfurcht erfüllte.

Acht Türme waren es.

Schlanke, achteckige Säulen aus hellem Kalkstein, von denen sich jede fünfundzwanzig Meter hoch in den blauen Himmel Süditaliens reckte. Dazwischen acht fast ebenso hohe Mauern, alles sich vereinend zu einem Oktogon, einem Achteck von absolut vollendetem Gleichmaß.

Dies war das Castel del Monte.

Oder, wie es ursprünglich mit vollem Namen geheißen hatte, das castrum Sancta Maria de Monte.

Seit ziemlich genau sieben Jahrhunderten stand die Burg dort oben auf dem Hügel. Ihr Ursprung gab Rätsel auf, ebenso wie die Identität des Architekten. Über ihren Bauherrn wusste man dafür umso mehr, und nicht wenige behaupteten, dass er auch der Ideengeber des Bauwerks gewesen sei, womöglich sogar sein heimlicher Konstrukteur: Friedrich II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation … und des alten Barbarossas Enkelsohn.

Burger hatte zahllose alte Quellen studiert, von den Schmähschriften eines Salimbene von Parma bis zu den Monumenta Germaniae Historica, jedoch nirgendwo einen eindeutigen Hinweis auf den Architekten dieser Burg gefunden, die sicher Vorbilder gehabt haben mochte, in dieser vollendeten Form und Erhaltung jedoch im gesamten europäischen Raum ihresgleichen suchte. Ihre Entstehung blieb ein Rätsel – so wie auch ihre Bestimmung.

Welchem Zweck mochte diese kunstvoll erbaute Feste einst gedient haben?

Für eine rein militärische Anlage war sie zu elegant und wenig zweckmäßig, zudem schien ihr Ausbau nie wirklich fertiggestellt worden zu sein; auch war sie zu klein, um den kaiserlichen Hof zu beherbergen, der sich zudem nur rund siebzig Kilometer entfernt in Foggia befunden hatte. Hatte es sich also womöglich nur um einen Ort der Verlustierung gehandelt? Dass Friedrich kein Kind von Traurigkeit gewesen war und die schönen Dinge des Lebens geliebt hatte, war in der Forschung unbestritten; ebenso, dass er gern und oft zur Jagd ausgeritten war und die Falkenjagd über alles geliebt hatte. War Castel del Monte also lediglich ein – wenn auch herausragend konstruiertes – Jagdschloss gewesen?

Burger ertappte sich dabei, dass ihn die Vorstellung enttäuschte. Selbst als profundem Kenner der Geschichte des hohen Mittelalters hatte ihm stets der Gedanke gefallen, dass dieses Bauwerk einst einem höheren Zweck gedient haben mochte als dem bloßen Nutzen, dass der Kaiser mit der Errichtung ein Zeichen hatte setzen wollen, das die Zeit überdauerte.

In mancher Hinsicht war ihm dies gelungen.

Kaum ein Herrscher des Mittelalters war bereits zu Lebzeiten so geliebt und verehrt worden – und auch so gehasst. Beides, die Zuneigung ebenso wie der Hass, hatten dafür gesorgt, dass das Andenken an Friedrich fortlebte. Ungezählte Male war in den Jahren nach seinem Tod behauptet worden, dass er nicht wirklich gestorben sei und noch leben würde; kein anderer Herrscher fand so viele Nachahmer, die behaupteten, in Wahrheit der verloren geglaubte Kaiser zu sein. Und als sich beim Volk schließlich irgendwann die Erkenntnis durchsetzte, dass der Herrscher den Weg alles Sterblichen gegangen war, da fand er Eingang ins Reich der Legende, die besagte, dass er, ähnlich wie sein berühmter Großvater Friedrich Barbarossa, lediglich ruhen würde, bis die Zeit für seine Rückkehr gekommen sei …

Es war, als ob die Welt nicht von ihm lassen wollte, als ob sie den letzten Stauferkaiser mit aller Macht im Diesseits zu halten suchte – und in gewisser Weise tat sie das nach all der Zeit noch immer. Andernfalls wäre Burger wohl nicht hier gewesen, und diese ganze Expedition in den italienischen Süden wäre niemals finanziert und ausgerüstet worden …

»Wann, denken Sie, können wir Berlin einen Erfolg melden?«, erkundigte sich Hoffmann, an dem die Mittagshitze in der Tat abzuprallen schien wie geschürte Glut von einem Ofenblech.

Burger, der die Feldflasche wieder abgesetzt und sorgfältig verschlossen hatte, lächelte schwach. »Es scheint für Sie festzustehen, dass unsere Suche erfolgreich sein wird.«

»Natürlich wird sie das.« Die dürre Gestalt des jungen Offiziers straffte sich, in seiner Uniform wirkte er wie ein zu groß geratener Hitlerjunge. »Es gibt nur sehr wenig, was deutsche Entschlossenheit und deutscher Forscherdrang nicht zu bewerkstelligen vermögen.«

»Das ist Ihre Überzeugung?«

»Allerdings, Professor.«

»Was haben Sie vor dem Krieg getan?«

Hoffmann sah zu Boden. Die Schulterstücke sanken ein wenig. »Ich habe in Braunschweig Ingenieurswesen studiert.«

»Ein Ingenieur, natürlich.« Burger nickte. »Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, nicht wahr? Alles, wessen es bedarf, ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Plan.«

»In der Tat.« Der Offizier nickte.

»Aber das hier ist anders«, widersprach Burger. »Geschichtswissenschaft lässt sich nicht planen, Herr Oberleutnant, und Archäologie ebenfalls nicht. Stattdessen muss man mit dem arbeiten, was einem die Vergangenheit hinterlassen hat – und wenn da nichts ist, dann hilft auch alle Entschlossenheit nichts.«

»Das nennen Sie nichts?« Hoffmanns Blick glitt von den Zelten des Lagers hinauf zu den Türmen der Burg. »Ich würde sagen, die Vergangenheit hat Ihnen mehr als genug für Ihre Studien hinterlassen, Professor.«

»So mag es aussehen – aber wir wissen so gut wie nichts über dieses Bauwerk. Die Menschen jener Zeit waren anders, wissen Sie … sie waren bereit, Dinge aus Beweggründen zu tun, die der moderne Mensch nicht mehr begreifen kann – noch nicht einmal dann, wenn er Reichsmarschall ist.«

Etwas verkrampfte sich in Hoffmanns Gesicht – wie meist, wenn Burger ihren Auftraggeber erwähnte. Der Professor besaß Menschenkenntnis genug, um zu verstehen, dass diese Reaktion nicht aus patriotischen Gründen erfolgte. Es schien eine Verbindung zwischen Hoffmann und Göring zu geben, vermutlich rein privater Natur … Womöglich kannten die Familien einander, vielleicht war es auch Göring gewesen, der dem schneidigen jungen Offizier diesen Posten unter südlicher Sonne besorgt hatte, während andere im Kaukasus zum Ruhme Großdeutschlands bluteten …

»Aber – Sie werden doch alles unternehmen, um den Auftrag zu erfüllen?«, hakte Hoffmann nach. »Der Reichsmarschall verlässt sich auf uns, Professor Burger – vor allem nach den unglücklichen Ereignissen von Palermo.«

Burger nickte und hätte womöglich gegrinst, wäre die Lage nicht so blutig ernst gewesen. Als Amerikaner und Briten im vergangenen Monat auf Sizilien gelandet waren und die deutschen Truppen dort zum Rückzug gezwungen hatten, hatte besagter Reichsmarschall vom kommandierenden Offizier der Garnison von Palermo verlangt, die steinernen Sarkophage der deutschen Kaiser Heinrich und Friedrich aus dem Dom zu entfernen und aufs Festland zu verbringen, auf dass sie nicht in die Hände der alliierten Barbaren fielen.

Im Angesicht des herannahenden Feindes hatte die Wehrmacht allerdings anderes zu tun gehabt, als die sterblichen Überreste zweier längst verblichener Herrscher zu bergen – ihr Augenmerk hatte Soldaten und Kriegsmaterial gegolten. Von seiner Villa auf dem Obersalzberg aus hatte Göring aus sicherer Entfernung seine Abscheu über die Feigheit der betreffenden Offiziere zum Ausdruck gebracht. Seiner Begeisterung für das staufische Kaiserhaus hatte jener Rückschlag jedoch keinen Abbruch getan. Vielmehr hatte sich sein Interesse an der deutschen Vergangenheit in eine gewisse Besessenheit gesteigert, und er hatte die zuständigen Stellen angewiesen, eine Expedition nach Süditalien zu entsenden, um wenigstens dort noch etwas vom kaiserlichen Glanz zu retten – was indirekt nahelegte, dass auch der nach außen hin noch immer unerschütterlich optimistische Reichsmarschall mit einer alliierten Invasion in Italien rechnete.

Und das wohl schon bald.

Die Zeit bis dahin sollte genutzt werden, um in den Hinterlassenschaften der Vergangenheit nach Spuren zu suchen; nach Hinweisen, mittels deren sich Friedrich II. zur deutschen Ikone stilisieren ließ, zu einem frühen Monument teutonischer Macht, zu dem das Volk aufblicken und an dem es sich aufrichten konnte, wenn alliierte Bomben auf deutsche Städte fielen; zu einer historischen Bestimmung, auf die man trotz herber Rückschläge an den Fronten verweisen wollte; zu einem Stück Ewigkeit, auch wenn das Tausendjährige Reich im zehnten Jahr seines Bestehens bereits wackelte …

Plötzlich waren vom Burgtor laute Rufe zu vernehmen.

Lorenzo, einer der Einheimischen, die Burger in Ermangelung studentischer Hilfskräfte verpflichtet hatte, kam aufgeregt angerannt, das schwarze Haar und die weiten Hosen voller Staub, die dunklen Augen schreckgeweitet.

»Signore il professore! Signore il professore …!«

»Was gibt es?«, rief Burger ihm entgegen.

Atemlos langte der kleine Mann vor ihm an. »Avevate ragione, signore il professore«, stieß er keuchend hervor. »La fondazione … abbiamo trovato qualcosa!«

»Was sagt er?«, verlangte Hoffmann zu wissen.

»Dass es ein guter Gedanke war, in den Turmfundamenten zu suchen«, erwiderte Burger. »Offenbar sind die Gräber in einem der Türme auf etwas gestoßen.«

»Wo?«, verlangte der Offizier mit herrischem Tonfall von Lorenzo zu wissen. »Zeig es uns!«

»Seguimi!«, erwiderte dieser aufgeregt und eilte zum Burgtor zurück, durch dessen Öffnung Staub wie dünner Nebel ans Tageslicht kroch. Burger und Hoffmann folgten dem Italiener den schmalen Weg hinauf.

Die Hitze des Mittags fiel hinter ihnen zurück, als sie ins staubige Halbdunkel des Torhauses traten. Lorenzo hielt sich links, und sie passierten eine Reihe von Gewölben, ehe sie den schmalen Gang zu einem der Türme einschlugen. Von dort drang nicht nur der Staub, der die warme Luft durchsetzte und sowohl Burger als auch Hoffman dazu zwang, durch ihre Halstücher zu atmen, sondern auch aufgeregtes Stimmengewirr.

Der mit großen Steinplatten gepflasterte Boden des Turmes, von dem sich eine ebenso steinerne Treppe steil emporwand, war nach Burgers Anweisung aufgebrochen und Grabungen im aus Sand und Geröll aufgeschütteten Fundament vorgenommen worden.

Und dort, in einigen Metern Tiefe, schienen Lorenzo und seine Leute auf etwas gestoßen zu sein …

»Was ist es?«, fragte Hoffmann, der seine Neugier kaum in Zaum halten konnte. »Was haben die Männer gefunden?«

Die meisten der »Männer« verdienten die Bezeichnung kaum. Es waren noch halbe Kinder, die die Wehrmacht in den umliegenden Dörfern zwangsrekrutiert hatte. Burger wartete, bis auch die letzte der schmächtigen, staubbedeckten Gestalten die rund zwei Meter durchmessende Grube verlassen hatte, dann stieg er selbst die Leiter hinab. Hoffmann folgte ihm.

Der Schein mehrerer Karbidlampen beleuchtete einen rostigen Metalldeckel, der in den freigelegten Fels eingelassen war. Wie alles in Castel del Monte war auch der Deckel von achteckiger Form und schien einen Hohlraum zu verschließen, der sich darunter befand. Burger hob eine der Lampen vom Boden auf und nahm das Gebilde näher in Augenschein.

Ein Schloss befand sich darin, das einst Dieben getrotzt haben mochte. Nach sieben Jahrhunderten hatte der Rost dem Metall allerdings derart zugesetzt, dass schon ein sanfter Stoß genügen mochte, und schon …

In Ermangelung seines zweiten Armes, der 1917 bei Ypern geblieben war, reichte Burger die Lampe an Hoffmann weiter. Dann zückte er das kurze Messer an seinem Gürtel, schob die Klinge zwischen Fels und Metall und hebelte den Deckel kurzerhand auf.

»Was ist es? Was ist es?«, zischte Hoffmann. Die Mütze hatte er abgenommen, jetzt reckte er den blonden Schopf so begierig vor, als wäre in dem kleinen Loch im Boden der deutsche Endsieg versteckt.

Burger steckte das Messer wieder weg und öffnete den Deckel vollends. In der Vertiefung darunter lagen verrottete Stoffreste, die einst prächtiger Brokat gewesen sein mochten. Als der Professor sie vorsichtig anheben wollte, lösten sie sich in Wohlgefallen auf – darunter kamen zwei Gegenstände zum Vorschein. Das eine war ein kurzer Köcher aus gegerbtem Leder, der dem Zahn der Zeit getrotzt zu haben schien.

Das andere war ein goldener Ring.

Burger griff nach dem Kleinod und betrachtete es im Licht der Lampe. Es war ein Siegelring, in den ein Symbol graviert war. Selbst nach all der Zeit war es noch deutlich zu erkennen. »Der einköpfige Adler«, flüsterte Burger.

»Was bedeutet das?«, wollte Hoffmann wissen.

»Das Zeichen der römisch-deutschen Könige«, erklärte der Professor bereitwillig.

»Also … stammt der Ring von ihm?«

»Es wäre möglich.« Burger nickte und nahm sich den Köcher vor. Er war ganz mit Wachs überzogen, was wohl auch der Grund für seinen guten Zustand war. Unter normalen Voraussetzungen hätte ein Archäologe einen Fund wie diesen geborgen, nach Deutschland gebracht und unter wissenschaftlich vertretbaren Bedingungen untersucht. Aber was war schon normal in diesen Tagen, in denen die ganze Welt sich aufzulösen schien?

Hoffmanns bohrenden Blick im Nacken spürend, erbrach der Professor kurzerhand das wächserne Siegel und öffnete den Köcher. Im Inneren befand sich eine Rolle aus Pergament. Sie war in frühgotischer Minuskelschrift beschrieben, der Text selbst in lateinischer Sprache abgefasst.

»Was steht da?«, verlangte Oberleutnant Hoffmann zu wissen. »Können Sie das Kauderwelsch entziffern?«

Professor Burger antwortete nicht.

Aber im fahlen Schein der Grubenlampe begann er zu lesen …

Fundamentum II

TRADITIO

1.

Lombardei, südlich von Lodi

Juli 1212

Rüstung und Schwertgehänge zerrten an ihm, die Kettenhaube drückte bleiern auf sein Haupt, während er auf seinem Pferd saß, das mit heiserem Schnauben auf der Stelle trat. Doch nichts wog in diesem Augenblick so schwer wie die Verantwortung, die auf den Schultern von Fredericus Rogero ruhte. Dass er mit gerade siebzehn Jahren bereits Herrscher des Königreichs Sizilien war, der Sohn eines Kaisers und Enkel eines weiteren – all das zählte nichts in diesem Moment.

Jegliche Farbe war aus seinen schmalen, bartlosen Zügen gewichen, der Blick seiner graublauen Augen war starr ins Halbdunkel der zu Ende gehenden Nacht gerichtet, während er alles daransetzte, seine Unruhe zu verbergen.

Verblassendes Mondlicht fiel durch die weit gespannte Krone der alten Pinie und ließ das rötliche Haar leuchten, das unter dem Stirnrand der Kettenhaube hervorquoll und die direkte Verwandtschaft zum Großvater verriet, der gar nach seinem roten Haar benannt worden war. Dieses Blut, dieses Vermächtnis war es, das ihn zu diesem Abenteuer bewogen hatte, zu diesem Wagnis, bei dem er alles gewinnen konnte – aber auch alles verlieren, einschließlich seines noch jungen Lebens; es war das Blut von Hohenstaufen, von Friedrich Barbarossa und seinem Sohn Heinrich, das in seinen Adern floss … und das auch der Grund für die Nervosität war, die vom jungen Friedrich Besitz ergriffen hatte.

In Rom, der ersten Station seiner Reise, die ihm – so der Allmächtige es wollte – die römisch-deutsche Krone eintragen würde und danach womöglich die des Kaisers, hatte alles so vielversprechend begonnen. Erst im April hatten der Senat und das Volk von Rom ihn, der zwar alles Recht, jedoch kaum Waffen auf seiner Seite hatte, mit Jubel und Glockenklang willkommen geheißen. Zum Osterfest dann hatte auch Papst Innozenz, dritter dieses Namens, ihn empfangen, ihm den Lehenseid für das südliche Königreich abgenommen und ihn für die bevorstehende Mission gesegnet. Auf dem Seeweg waren Friedrich und die Seinen daraufhin nach Genua gelangt, wo man ihm gleichfalls einen jubelnden Empfang bereitet und er neue Verbündete gefunden und Freundschaften geschlossen hatte; Asti, die nächste Station seiner Reise, war ihm ebenfalls freundlich gesinnt gewesen und hatte eine Schar bewaffneter Reiter aufgeboten, die den zukünftigen Herrscher an die Grenze ihres Gebiets und in den Machtbereich der Pavesen geleitet hatte – denn nun befand sich Friedrich in gefährlicher Nähe der feindlichen Stadt Lodi und des übermächtigen Mailand, das schon seinem Großvater mit aller Gewalt getrotzt hatte.

Was geschehen würde, wenn er in die Hände der Lodesen oder ihrer machtvollen Verbündeten geriet, darüber konnte Friedrich nur vage spekulieren.

Da er ein päpstliches Mündel war, würde man es wohl nicht wagen, direkt Hand an ihn zu legen, doch gab es andere Mittel und Wege, einen unliebsamen Thronbewerber verschwinden zu lassen. So mochte er in Kerkerhaft geraten und dort nach Jahren quälender Gefangenschaft auch enden; oder ein Meuchelmörder oder ein giftiger Trunk würden bewerkstelligen, was aufgrund päpstlicher Weisung verboten war.

Doch Friedrichs eigentliche Sorge galt nicht seiner Person – wäre es so gewesen, hätte er niemals sein Ross bestiegen und sich auf diese gefahrvolle Reise begeben, hätte er den warmen Süden niemals verlassen, um im Norden die Krone eines ebenso kalten wie unwirtlichen Landes zu suchen, dessen Gebräuche er nicht kannte und dessen Sprache er noch nicht einmal beherrschte.

Es war die Tradition, um die er sich sorgte.

Das Vermächtnis, das durch Vater und Großvater auf ihn gekommen war und dem er sich stellen musste; die Hoffnungen, die auf ihm ruhten, sowohl beim einfachen Volk als auch bei jenen aus seinem Umfeld, die mit unerschütterlicher Überzeugung glaubten, dass er aufgrund seiner Herkunft zum Kaisertum geboren war. Unwillkürlich musste Friedrich an all jene denken, die ihn hierhergebracht hatten … zuvorderst an seine Mutter, die, obschon sie so früh von ihm gegangen war, seine Ansprüche auf die Krone bestmöglich gesichert und seinen Weg bereitet hatte; an seinen alten Lehrmeister Wilhelm Francisius, der ihm zuerst von diesen Dingen berichtet und sie zu einem Teil seiner selbst gemacht hatte; und an Konstanze, seine Ehefrau aus dem fernen Aragónien, die um so vieles älter war als er – und zugleich auch um so vieles klüger und besonnener. Sie alle hatten ihn hierhergeführt, und er empfand es als seine Schuldigkeit, weiterzugehen auf dem Pfad, den das Schicksal für ihn bereitet hatte …

»Wollt Ihr umkehren, junger Herr?«

Auf seinem Pferd sitzend, warf Berard von Castacca ihm einen fragenden Blick zu. Der Erzbischof von Bari, der in Rüstzeug und Mantel nur wenig von einem Mann Gottes, dafür umso mehr von einem eisernen Krieger hatte, befand sich erst seit drei Monden in seinem Gefolge. Papst Innozenz selbst hatte dem jungen König Berard zur Seite gestellt, wohl nicht nur, um ihn zu beraten, sondern auch, um Friedrichs Ambitionen und seinen jugendlichen Ehrgeiz – soweit sie sich gegen den Heiligen Stuhl richten mochten – zu zügeln. Doch von Beginn an war deutlich geworden, dass Friedrich etwas mit diesem Mann verband, der gut zwanzig Jahre älter war als er und sein Vater hätte sein können. Vielleicht war es tatsächlich der frühe Verlust des eigenen Vaters, der Friedrich instinktiv Vertrauen zu Erzbischof Berard fassen ließ; vielleicht auch nur die Menschenkenntnis, derer Friedrich sich trotz seiner Jugend rühmte und die ihm sagte, dass dieser Mann ihn niemals in seinem Leben im Stich lassen würde, ganz gleich, was er, Friedrich, tat oder welche Entscheidungen er auch immer treffen würde …

»Um was zu tun?«, fragte er mit leisem Spott dagegen. »Meine Haut zu retten?«

»Eure königliche Haut«, verbesserte Berard lächelnd. »Noch ist Zeit umzukehren. Ihr könnt immer noch nach Süden zurück, in Euer Königreich, dessen unbestrittener Herrscher Ihr seid.«

»Das ist wahr«, räumte Friedrich ein, ohne dem Gedanken auch nur einen Augenblick lang nachzugeben. »Aber Ihr wisst, dass ich nicht anders kann, als weiterzugehen und den Fluss zu überschreiten, so wie Cäsar einst den Rubikon überschritt. Mein Würfel ist ebenso gefallen wie der seine.«

»Fürchtet Ihr nicht um Euer Leben?«

Die Frage war von der anderen Seite gekommen – von Parceval Doria, jenem jungen Edelmann aus Genua, dessen Bekanntschaft Friedrich erst vor wenigen Wochen gemacht hatte und der seither nicht mehr von seiner Seite wich, einem wachsamen, lebenden Schatten gleich wie jener, der auch seinen Großvater Friedrich Barbarossa sein Leben lang begleitet hatte. Im Dichterwettstreit hatte sich Parceval bereits bewährt – der Beweis dafür, dass er auch sein Schwert zu gebrauchen wusste, stand dagegen noch aus.

»Nein, mein Freund, und ich will dir auch sagen, warum«, entgegnete Friedrich ohne Zögern. »Denn einst wurde mir geweissagt, dass ich, wenn ich diese Welt dereinst verlasse, dies unter dem Namen einer Blume tun werde. Und hier gibt es keine Blumen – nur diesen elenden Fluss.«

»In der Tat«, bestätigte der Genueser mit Blick auf den nahen Wasserlauf, dessen sich kräuselnde Oberfläche das Licht des Mondes reflektierte. Von Norden kommend wand sich das Flüsschen, das das Territorium Pavias von dem der Cremoneser trennte, durch die mit Bäumen und Sträuchern gesprenkelte Landschaft, bald nur in einem einzelnen Lauf, dann wieder zu mehreren. Er trug den Namen Lambro, und der Volksmund, der zu unverblümter Wahrheit neigte, pflegte zu behaupten, dass der Lambro stank. Dies rührte daher, dass die Bewohner des weiter flussaufwärts gelegenen Mailand von jeher ihre Fäkalien ins Wasser zu kippen pflegten, was tatsächlich für wenig erbauliche Gerüche sorgte – doch daran hätte sich Friedrich nicht gestört. Der Gestank des Verrats, der ebenfalls den Lambro herabkam, beleidigte seine Nase weitaus mehr.

Denn Mailand stand an der Seite von Otto von Braunschweig, dem Welfen, der nicht nur über die deutschen Lande gebot, sondern es auch geschafft hatte, sich die Kaiserkrone aufs Haupt setzen zu lassen. Inzwischen allerdings bedauerte Papst Innozenz diesen Schritt und hatte Otto seiner kirchenfeindlichen Politik wegen mit dem Bann belegt. Auch die päpstliche Hoffnung ruhte folglich auf Friedrich und darauf, dass seiner Mission im Norden Erfolg beschieden sein würde – wohingegen Mailand und Lodi alles unternehmen würden, um den jungen Anwärter auf die Krone vom Norden fernzuhalten.

Obwohl der Fluss für die Jahreszeit viel Wasser führte, würde die Überquerung an dieser Stelle kaum gefährlich sein – die Strömung war nur schwach und die Tiefe gering, sodass sich eine natürliche Furt gebildet hatte.

Gefahr drohte von anderer Seite.

Die Stadtwache von Pavia hatte Friedrich und seinen nur rund fünfzig Reiter umfassenden Tross bis an die Grenze ihres Gebiets begleitet. Nun, am geheimen Treffpunkt und im Schutz der Dämmerung, sollte er in die Obhut der Cremoneser übergeben werden. Doch im Zwielicht, das die andere Uferseite beleuchtete, war weit und breit niemand zu sehen.

»Wo bleibt die Eskorte?«, fragte Parceval Doria. Sein Pferd schien die wachsende Unruhe des Reiters zu spüren, er hatte Mühe, es zu zügeln.

»Geduld, junger Freund«, ermahnte ihn Erzbischof Berard. »Cremona steht fest auf der Seite der Kirche und des wahren Kaisers. Die Soldaten werden kommen.«

»Dennoch ist es seltsam, dass sie noch nicht hier sind«, befand nun auch Friedrich selbst. Seine Hand lag schon seit geraumer Zeit auf dem Griff seines Schwertes, allerdings mehr, um sich seiner Wehrhaftigkeit zu versichern, als um es tatsächlich zu ziehen. »Ist es auch die richtige Stelle?«

»Die Beschreibung war eindeutig«, bestätigte Berard. »Es mag viele Gründe geben, weshalb unsere Verbündeten aufgehalten wurden, aber ich kann mir nicht …«

»Dort«, fiel Parceval ihm ins Wort. »Seht doch!«

Er deutete zur anderen Uferseite, wo sich das Buschwerk teilte – und man im nächsten Moment blankes Rüstzeug im Zwielicht schimmern sah. Auf den Waffenröcken prangte das silberne Kreuz Cremonas.

»Endlich!« Nun atmete auch Berard hörbar auf, seiner zuvor gezeigten Zuversicht zum Trotz. »Lasst mich als Vorhut vorausgehen, junger Herr, auf dass wir diesen gefährlichen Ort möglichst rasch …«

Weiter kam er nicht.

Ein Flirren lag plötzlich in der Luft, das zumindest jene, die schon auf einem Schlachtfeld gefochten hatten, mit hässlichen Erinnerungen verbanden. Friedrich hatte es bislang nur dann gehört, wenn er sich auf die Jagd begeben und den gefiederten Tod nach Fasanen oder Hasen ausgeschickt hatte – doch heute war er der Gejagte …

»Pfeilbeschuss! Schilde!«, gellte Berards Befehl, und schon einen Herzschlag später hagelten todbringende Geschosse aus dem dämmernden Himmel – allerdings nicht diesseits des Flusses, sondern auf der anderen Seite, wo sich die Soldaten aus Cremona aus dem Gebüsch gewagt hatten.

Einige von ihnen begriffen vermutlich nie, was ihnen widerfahren war. Der Tod ereilte sie so unerwartet und schnell, dass sie ihr Leben aushauchten, noch ehe ihre Körper den Boden berührten. Andere, die nicht in Kopf oder Hals getroffen wurden, schrien auf, als Gliedmaßen durchbohrt und Knochen zerschmettert wurden. Und um nächsten Moment war es um die Stille geschehen, die eben noch am Ufer geherrscht hatte.

»Ein Überfall! Ein Überfall!«, rief einer der Hauptleute aus Pavia, während vom Ende des Zuges her bereits das Klirren von Waffen zu vernehmen war.

Sie wurden angegriffen!

Vermutlich attackierten die Lodesen auf der einen Seite des Flusses die Cremoneser, während sich die Mailänder die andere Seite vornahmen, mit dem erklärten Ziel, Friedrich und seine Getreuen in die Zange zu nehmen und sie zu fassen …

Am anderen Flussufer tauchten jetzt feindliche Reiter auf, wie Heuschrecken fielen sie über die durch den Pfeilbeschuss bereits gebeutelten Cremoneser her und setzten ihnen zu. Das Klirren von Schwertern und die heiseren Schreie der Kämpfenden erfüllten die kühle Morgenluft und ließen Friedrichs Herzschlag rasen.

Längst schon hielt er sein Schwert in der Hand, ebenso wie Parceval, der seinen Hengst kaum noch zügeln konnte. Ein Blick zurück zeigte im Zwielicht aufblitzende Waffen und Rüstungen, ein enges Hauen und Stechen war zwischen den Soldaten Pavias und den Angreifern entbrannt, die zu Friedrich durchzubrechen suchten. Noch stand ihnen die Tapferkeit seiner Verbündeten im Weg, aber bald schon …

»Wir müssen ihnen helfen!«, rief Friedrich, entschlossen und drauf und dran, sein Ross zum Ende des Zuges zu lenken – doch Berard ließ ihn nicht. Indem er sein eigenes Tier in den Weg stellte, dämpfte der Erzbischof Friedrichs Kampfesmut.

»Das wäre sehr unklug, junger Herr«, erklärte er dazu.

»Was soll ich denn tun? Mich wie ein Feigling davonmachen? Ich bin der Sohn und Enkel großer Kaiser, und ich will nicht beim ersten Anzeichen eines Kampfes Fersengeld geben!«

»Das verstehe ich, und es ehrt Euren Mut«, räumte Berard ein. »Doch wenn Ihr so klug seid, wie ich glaube, dann wisst Ihr, dass Rückzug manchmal die beste Wahl ist – und bisweilen auch die einzige. Natürlich könnt Ihr bleiben und als junger Heißsporn in die Geschichte eingehen, der auf dem Weg zu seiner eigenen Krönung verraten und gemeuchelt wurde – oder überleben, um selbst Geschichte zu schreiben.«

Im hereinbrechenden Zwielicht sah Friedrich in die dunklen, trotz des feindlichen Angriffs besonnenen Augen des Erzbischofs – und beschloss, dessen Rat zu folgen, wenn auch widerstrebend.

»Den Fluss hinab«, wies Berard ihn an. »Wir werden sie so lange wie möglich aufhalten. Doria, Ihr begleitet ihn.«

»Verstanden«, bestätigte der Genueser.

»Aber …«, wollte Friedrich einwenden.

»Nicht jetzt, junger Herr. Eure Zeit wird kommen, und ich freue mich darauf, sie anbrechen zu sehen – aber nur, wenn Ihr jetzt flieht. Gott befohlen!«

Friedrich sah von ihm zu seinen anderen Begleitern, von denen einige schon seit der Abreise aus Palermo bei ihm weilten, darunter auch Anselm von Justingen, der ihm das Ansinnen der deutschen Fürsten, Friedrich zum König zu erheben, als Gesandter überbracht hatte. Sie alle nickten, bestärkten ihn in dem Entschluss, den er nicht mit dem Herzen, sondern nur mit dem Verstand treffen konnte.

»Gott befohlen«, bestätigte er dann, ehe er die Zügel seines Pferdes herumriss und ihm die Sporen gab. Seite an Seite mit dem jungen Parceval Doria jagte er die Böschung hinab und folgte dem Lauf des Flusses, bis der Kampflärm in der Ferne verklang. Als sie ihre Tiere endlich zügelten, war nichts mehr davon zu hören.

»Die Angreifer wären wir losgeworden«, meinte Doria atemlos, »aber die Furt leider auch«, fügte er mit Blick auf den an dieser Stelle sehr viel schneller fließenden und bedrohlich dunklen Fluss hinzu.

»Dennoch müssen wir hinüber«, beharrte Friedrich.

»Dann lasst uns eine andere Stelle suchen, Herr – hier ist es zu tief für die Pferde.«

»Sie werden schwimmen müssen, genau wie wir.«

»Schwimmen?« Der Blick, den Parceval Doria ihm sandte, verriet deutlich, dass er das Durchschwimmen eines Flusses nicht zu den Dingen zählte, die sich für einen Edelmann – geschweige denn einen König – schickten.

In diesem Moment war durch das Gewirr der Bäume Hufschlag zu vernehmen, der sich rasch näherte.

»Dann wirst du von deinem hohem Ross herabsteigen müssen, Freund«, prophezeite Friedrich, während er selbst aus dem Sattel glitt und begann, sich seiner Rüstung zu entledigen, »und zwar in jeder Hinsicht.«

»Was … tut Ihr?«

»Was wohl?« Haube, Gurt und Waffenrock hatte Friedrich bereits abgelegt, die Beinlinge folgten. »Ich habe nicht vor, auf den Grund des Flusses zu sinken, nur weil ich so töricht war, die Naturgesetze zu missachten.«

Doria starrte ihn nur an. Ob er verstand, was der andere damit sagen wollte, war nicht festzustellen, aber sein Vertrauen in den jungen Staufer ging weit genug, um ebenfalls abzusteigen und es ihm gleichzutun.

»Die Schwerter behalten wir, sie mögen uns auf der anderen Seite noch von Nutzen sein«, meinte Friedrich, nachdem er sich in aller Hast auch des Kettenhemdes und des wattierten Gambesons entledigt hatte. Beides lag herrenlos im Gras.

»Wenn sie bis dahin nicht eingerostet sind«, konterte der junge Doria trocken. Sein Atem ging keuchend, sein schwarz gelocktes Haar stand wild in alle Richtungen.

Der Hufschlag war inzwischen noch näher gekommen, und das Klirren von Rüstung und Zaumzeug hatte sich hinzugesellt. Die Zeit drängte …

»Still doch«, zischte Friedrich, während er bereits dabei war, sein Pferd die Uferböschung hinabzuführen. »Wirst du aufhören, dich zu beschweren? Du hörst dich an wie eine verwöhnte Schranze.«

»Ich bin eine verwöhnte Schranze«, gab Parceval unumwunden zu, »und ein Meister der Dichtkunst obendrein – und dergleichen wird niemals in Liedern besungen!«

»Dann wirst du der Erste sein, der darüber schreibt«, konterte Friedrich – und stieg ohne Zögern in die dunkle Flut.

Im ersten Moment, als seine verbliebenen Kleider sich vollsogen und an ihn schmiegten, war es entsetzlich kalt, aber sogleich gewöhnte er sich daran und zog sein Pferd mit, das ihm zunächst zögernd, dann jedoch bereitwillig folgte. Schon nach wenigen Schritten verlor er den Boden unter den Füßen. Sich seitlich an den Körper des Pferdes klammernd, das nun seinerseits zu schwimmen begann, vollführte er paddelnde Bewegungen mit den Beinen. Die Strömung erfasste Pferd und Reiter und trug sie auf den Fluss hinaus, gefolgt vom jungen Doria, der alles tat, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Sie hatten die Mitte des Lambro gerade erreicht, als sich hinter ihnen das Unterholz teilte und Reiter im weißen Mailänder Rock am Ufer erschienen.

»Da ist er!«, scholl es durch die Nacht.

»Er versucht zu entkommen!«

»Haltet ihn auf!«

Pfeile gingen schon Augenblicke später auf den Fluss nieder, doch sie waren zu hastig abgeschossen und zu ungenau gezielt, als dass sie ihr Ziel gefunden hätten, wozu auch das unwirkliche Zwielicht beitrug.

Ein paar Verwegene, die ihre Tiere ins Wasser getrieben hatten, um die Flüchtigen zu verfolgen, mussten einsehen, dass auf diese Weise kein Weiterkommen möglich war. Beim Versuch, sein Tier wieder zu wenden, fiel einer gar aus dem Sattel und versank sogleich. Mit der Einsicht, dass sie ihres Opfers nicht mehr habhaft werden konnten, befiel blanker Zorn die Milaneser, und sie taten, was enttäuschte Eitelkeit gern tut, und spotteten.

»Seht«, rief einer mit heiserer Stimme, die bis ans andere Flussufer zu hören war, das Friedrich und der junge Doria in diesem Moment erreichten. »Der Zaunkönig flieht vor uns!«

»Er hat seine Kleider im Lambro gewaschen«, fügte ein anderer hinzu, worauf derbes Gelächter erscholl. »Mit der Pisse der Unseren!«

»Die Hosen«, schrie ein weiterer, »sind fürwahr gefallen!«

2.

Nur knapp entkamen Friedrich und die Seinen in der Dämmerung jenes Julimorgens den Häschern der Lombarden, mit wenig mehr als dem nackten Leben.

Und auch wenn ich meinem Herrn erst später begegnete, als die Krone bereits seine Stirn umkränzte, so wurde mir doch aus sicherer Quelle zugetragen, dass er an jenem Morgen zwei bittere Erfahrungen machte: dass die hochmütigen Mailänder ihn mit jeder Faser ihres Daseins verabscheuten und dass Verrat eine Pflanze war, die auch im nächsten Umfeld gedeihen mochte – denn natürlich war es Verrat gewesen, der ihm an jenem Morgen an der Furt des Lambro um ein Haar zum Verhängnis geworden wäre.

Die erste Lektion hat Friedrich zum Leidwesen vieler sein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen.

Die zweite bedauerlicherweise schon.

Auf dem Weg nach Cremona trafen mein Herr und sein junger Begleiter schließlich wieder mit ihrem Tross zusammen. Oberhalb des Berges Mombrione war es zur Auseinandersetzung mit mailändischen Truppen gekommen, die einige der Reiter aus Pavia mit dem Leben bezahlt hatten, die Übrigen waren in Gefangenschaft geraten. Erzbischof Berard und die übrigen Getreuen des Kaisers hatten den Nachstellungen der Milaneser jedoch entkommen können, und gemeinsam zogen sie in Cremona ein, wo Bischof Sicardus ihnen einen großen Empfang bereitete.

Der Anblick des Volkes, das die Straßen säumte und Friedrich bejubelte, befremdete diesen allerdings, denn mehr als in anderen Städten, die er bereist hatte, schien in Cremona das Elend zu hausen: Abgerissene Gestalten, in wenig mehr als Lumpen gehüllt, bevölkerten die Gassen, und bisweilen hatte es den Anschein, als lebten in der Stadt vor allem Kinder, sich selbst überlassen und noch längst nicht die vierzehn Lenze alt, die zur Erlangung des Erwachsenenalters nötig waren.

Vielleicht fühlte sich mein Herr an seine eigene Kindheit in den Straßen Palermos erinnert, denn der Anblick der vielen Waisen erfüllte ihn mit Bestürzung.

»Was geht hier vor?«, wollte er von Berard wissen, der an seiner Seite durch die engen, von hohen Gebäuden gesäumten Straßen ritt. »Hat eine Seuche in der Stadt gewütet, die Mütter und Väter im Dutzend dahingerafft hat?«

»Nein, junger Herr – jene Kinder nehmen lediglich das Recht eines jeden Christenmenschen für sich in Anspruch, schon im Diesseits ihr Seelenheil zu erlangen. Sie haben das Kreuz genommen und befinden sich auf dem Weg ins Heilige Land.«

»Ins Heilige Land? Ohne Rüstung und ohne Waffen?«

»Eine Wallfahrt kann verschieden beschaffen sein«, entgegnete Berard. »Jene dort sind bereits vor Monaten aufgebrochen – aus jenen Landen, die Ihr schon bald regieren werdet. In Köln nahm ihre Pilgerfahrt den Anfang, dann kamen sie den Rhein herauf und haben das Gebirge überquert. Viele von ihnen haben unterwegs ihr Leben gelassen, sind an Hunger und Durst oder den Strapazen des Marsches gestorben. Die Übrigen befinden sich nun auf dem Weg nach Genua, wo sie Schiffe besteigen und ins Gelobte Land fahren werden.«

»Aber … es sind noch halbe Kinder«, beharrte Friedrich, »und zudem bettelarm, mit kaum etwas am Leibe. Wie sollen sie so gegen die Muselmanen kämpfen?«

»Gar nicht, denn vermutlich werden die wenigsten von ihnen das ferne Ziel ihrer Pilgerschaft erreichen.« Berard schüttelte den Kopf, während er auf seiner Seite der Straße der jubelnden Menge zuwinkte. »Letztlich geht es darum, ein Zeichen zu setzen.«

»Ein Zeichen?« Friedrich winkte ebenfalls, auch wenn es sich seltsam schal anfühlte, von Untertanen bejubelt zu werden, die wohl schon bald nicht mehr am Leben sein würden. »Wofür?«

»Den Söhnen Allahs zu zeigen, was wahrer Glaube vermag«, entgegnete der Erzbischof schlicht.

»Ist es ein Zeichen wahren Glaubens, die Schwachen für die Sache Christi zu opfern?« Friedrich überlegte einen Moment. »Ich kenne viele Sarazenen – aber keiner von ihnen würde sein Kind je auf eine solche Pilgerschaft schicken. Seid Ihr sicher, dass dies Gottes Wille ist?«

Der Blick, den Berard ihm schickte, war zugleich demütig und spöttisch. »Ich maße mir nicht an, die Wege des Allmächtigen zu ergründen, junger Herr«, erwiderte er, »zumal ich alle Hände voll damit zu tun habe, die Euren auf Schritt und Tritt zu begleiten.«

»Ich habe mich noch nicht bei Euch bedankt, Berard.«

»Wofür?«

»Ihr habt dort draußen am Fluss Euer Leben für mich gewagt. Das werde ich Euch nicht vergessen.«

»Ich habe Euch gesagt, dass ich der Eure bin, junger Herr, und ich werde Euch niemals verraten«, entgegnete der Erzbischof von Bari mit einer Stimme, die weder Widerspruch noch Zweifel zuließ.

»Denkt Ihr, dass meiner Mission Erfolg beschieden ist?«, wollte Friedrich wissen. Den Jubel, der sie umgab, nahm er in diesem Augenblick nicht wahr, nur er und sein erster Berater schienen in diesem Augenblick zu existieren, zwei fixe Gestirne, um die sich der nächtliche Himmel drehte.

»Ihr zweifelt?«, fragte Berard dagegen.

»Sollte ich nicht?«

»Doch, junger Herr – denn Zweifel machen Euch vorsichtig, und Ihr werdet Vorsicht walten lassen müssen, während Ihr das Gebiet der Lombarden durchquert. Doch sobald wir die Lande jenseits der Alpen erreichen, müsst Ihr mit der Entschlossenheit eines Löwen handeln.«

»Das kann ich«, versicherte Friedrich.

»Ich weiß, junger Herr, andernfalls wärt Ihr nicht hier. Die Menge würde Euch nicht mit Jubel begrüßen – und was mich angeht, so würde ich nicht an Eurer Seite reiten.«

Wie recht der Mann aus Castacca behalten sollte, zeigte sich schon in den nächsten Tagen. Denn nachdem Friedrich und sein Gefolge die schützenden Mauern Cremonas wieder verlassen hatten, sahen sie sich erneut den Nachstellungen durch Mailand und andere Städte ausgesetzt. Unerbittlich setzten sich die Verfolger an des jungen Königs Fersen und folgten ihm wie eine schlechte Angewohnheit: Über Mantua und Verona zog Friedrich hinauf nach Trient, dabei immer auf der Hut vor Fallen, die man ihm stellen, und vor Hinterhalten, die man ihm bereiten mochte.

Hätte mein Herr ein Heer von gepanzerten Reitern angeführt, so hätte wohl niemand gewagt, sich ihm in den Weg zu stellen, doch sein Aufgebot war klein, und mit jedem Überfall, dem sein Tross ausgesetzt war, schmolz es weiter dahin wie Schnee in der Sonne. Entlang der Etsch, die sich seit Anbeginn der Zeit in eisigen Sturzbächen aus den Bergen ergießt und sich dabei tief in deren Fels geschnitten hat, wollten Friedrich und die Seinen den Brennerpass überqueren und so in die Lande jenseits der Alpen gelangen. Doch wie schon einst bei seinem Großvater hielten die Lombarden den Zugang besetzt. Da er einen direkten Kampf nicht wagen konnte – zu groß war die Gefahr, dabei getötet zu werden oder in Gefangenschaft zu geraten –, wandte Friedrich sich daraufhin nach Westen.

Die Berge passierten er und die Seinen, indem sie sich lichtscheuem Gesindel gleich durch verlassene Täler und einsame Schluchten stahlen. Die hohen Gipfel zur Rechten, zogen sie sodann nach der Stadt Chur, die die Kelten einst Kora und die Römer Curia genannt hatten. Der päpstlichen Weisung gehorchend, empfing Bischof Arnold den wahren, wenn auch noch ungekrönten Herrscher nicht nur mit allen Ehren, sondern gab ihm auch eine Schar von dreihundert bewaffneten Reitern mit, die Friedrichs Gefolge ein wenig wehrhafter machten – daran, eine kriegerische Auseinandersetzung mit dem Welfenkaiser Otto zu wagen, war freilich noch längst nicht zu denken.

Von Chur zog Friedrich weiter nach Sankt Gallen, wo ihn Ulrich von Sax, der Vorsteher der dortigen Abtei, willkommen hieß. Doch die Nachrichten, die sie dort erwarteten, waren alles andere als ermutigend. Denn der Marsch auf Umwegen und verborgenen Pfaden hatte wertvolle Zeit gekostet – Zeit, die Otto von Braunschweig genutzt hatte, um sich seinerseits auf den Weg in den deutschen Süden zu machen, in Begleitung eines großen und schlagkräftigen Heeres.

Als mein Herr und die Seinen endlich die Ufer jenes Sees erreichten, der sich nördlich der Alpen wie ein kleines Meer erstreckt, hatte bereits der September Einzug gehalten, und die Blätter waren dabei, sich zu verfärben. Und es zeichnete sich ab, dass die Entscheidung darüber, wer künftig die Krone des Reiches tragen sollte, in den nächsten Tagen fallen würde – auf die eine oder andere Weise.

»Die Späher, die ich ausgeschickt habe, berichten übereinstimmend, dass der Kaiser auf der anderen Seite des Sees Lager bezogen hat, in Iburlingen«, erläuterte Arnold von Matsch mit besorgtem Blick. »Und sie berichten auch, dass die Zahl seiner Streiter die der unseren bei Weitem übersteigt.«

Friedrich sah den Bischof von Chur fragend an. In einer Scheune am Ufer des Großen Sees, in der es nach fauligem Fisch und Pferdemist stank, waren sie zur Beratung zusammengekommen, während sich draußen ein heftiges Gewitter entlud. Irgendwie, fand der junge Staufer, war das sehr passend für jemanden, der sich mit kaum mehr als dem bloßen Recht bewaffnet in den Kampf um die Herrschaft des Reiches stürzte …

»Der gewesene Kaiser«, verbesserte er mit Nachdruck.

»Nur zu wahr«, stimmte Berard zu, »Seine Heiligkeit Papst Innozenz hat Otto von Braunschweig mit dem Kirchenbann belegt und seine Absetzung erklärt – was nicht mehr und nicht weniger bedeutet, als dass er die längste Zeit Oberhaupt des Reiches gewesen ist.«

»Bei allem Respekt, Exzellenz – ich denke nicht, dass sich Otto an das Urteil aus Rom gebunden fühlt«, wandte Abt Ulrich ein. »Jedenfalls nicht, solange die mächtigsten deutschen Fürsten zu ihm halten und ihm den Rücken stärken.«

»Die Kirchenfürsten folgen der Weisung des Heiligen Vaters und stehen auf Friedrichs Seite«, brachte Berard in Erinnerung, »der Erzbischof von Mainz hat die Seiten bereits gewechselt …«

»… aber der Herzog von Lothringen und der König von Böhmen stehen nach wie vor auf der Seite des welfischen Verräters«, warf Anselm von Justingen ein. Der Ritter hatte die schwarz brünierte Kettenhaube zurückgestoßen, das dunkle Haar und der Bart glänzten vor Nässe.

»Dann müssen wir sie auf unsere Seite bringen«, folgerte Friedrich ohne Zögern. »Je eher uns das gelingt, desto besser wird es für unsere Pläne sein.«

»Wie wollt Ihr das bewerkstelligen, junger Herr?« Die Zweifel in Bischof Arnolds asketischen Gesichtszügen waren unübersehbar.

»Indem wir sie kaufen«, erklärte Friedrich schlicht und mit einer Weisheit weit jenseits seiner Jahre. »Mit Reichsgrund und königlichen Privilegien, wo es möglich ist – mit barer Münze, wo es Not tut.«

»Auch in dieser Hinsicht ist der Welfe uns weit überlegen«, ließ Anselm missmutig verlauten. »Bei all den Steuereinnahmen, die er aus vielen Teilen des Reiches bezieht …«

»Durch Bürgschaften«, antwortete Erzbischof Berard an Friedrichs Stelle und offenbarte damit, dass er über diese Dinge längst nachgedacht hatte. »Wir werden die Anhänger des wahren Kaisers dazu veranlassen, für ihn zu bürgen und ihn so mit den nötigen Mitteln auszustatten – Euch selbst, Justingen, den Erzbischof von Mainz und noch einige mehr …«

»… und es wird Euer Schaden nicht sein«, fügte Friedrich hinzu und machte deutlich, dass er keinen einseitigen Gefallen verlangte, sondern einen Handel vorschlug, bedingungslose Loyalität im Austausch gegen Reichsgüter und Privilegien.

»Mein König«, sagte Anselm nur und griff an sein Schwert – es war zugleich Einwilligung und Treueschwur.

»Das Ziel des – ehemaligen – Kaisers ist Konstanz«, fuhr Bischof Arnold in seinem Bericht fort. »Er will dort einen Hoftag abhalten, um sich als Herrscher zu zeigen und seine Macht zu festigen.«

»So hat er zwischenzeitlich wohl vom päpstlichen Urteil erfahren«, vermutete Friedrich achselzuckend. »Und wohl auch von meiner Person …«

»Das hat er, junger Herr – und er setzt alles daran, Eure Pläne zu durchkreuzen. Wie es heißt, wartet er nur auf günstiges Wetter, um auf die andere Seeseite überzusetzen. Einige seiner Vertrauten sind angeblich bereits in Konstanz und bereiten das Quartier für ihn. Einer meiner Leute will sogar erfahren haben, dass Bischof Konrad in Erwartung des hohen Besuchs seinen fettesten Ochsen schlachten ließ …«

»… der mir nicht weniger munden wird.«

»Aber Herr!«, wandte nun auch Abt Ulrich ein. »Wie wollt Ihr dem Welfen widerstehen? Sein Heer überwiegt das Eure um mehr als das Zehnfache!«

»Ich weiß, werter Abt, ich bin in den Regeln der Mathematik durchaus beschlagen«, erwiderte Friedrich, jetzt wieder eher der leichtfertige Junge aus Palermos bunten Gassen. »Doch wenn die Dinge so stehen, wie Ihr sagt, so werden wir eben nicht um die Krone kämpfen – sondern einfach nur schneller sein.«

»Was meint Ihr?« Arnold sah ihn fragend an. Donner grollte draußen, der Regen nahm immer noch zu. In mehreren Rinnsalen ergoss sich Wasser durch die löchrige Decke.

»In Konstanz wird ein Hoftag vorbereitet? Das trifft sich! Die Tische sind schon gedeckt? Sehr gut, denn ich bin hungrig! Die Betten sind bereits gemacht? Glaubt mir, ich werde mich nicht weniger gern hineinlegen als der falsche Welfe!«

»Aber … das Ringen um die Krone des Reiches ist doch kein Wettlauf wie um eine Krume Brot«, wandte der Bischof von Chur mit einiger Bestürzung ein.

»Und doch bestraft das Schicksal häufig jenen, welcher zu spät kommt«, hielt Erzbischof Berard dagegen. Er nickte Friedrich aufmunternd zu, worauf sich die Augen aller Anwesenden auf den jungen Staufer richteten, der in seiner Heimat Sizilien ein König sein mochte, in diesen Breiten jedoch vielen noch völlig unbekannt war.

Doch bald schon sollte sich dies ändern …

»Es ist ein Wagnis«, gab Friedrich ohne Zögern zu, »und ich zwinge niemanden, mir zu folgen. Aber ich habe nicht so viel auf mich genommen, um jetzt umzukehren oder aufzugeben. In Konstanz, so scheint es mir, liegt der Schlüssel zur Herrschaft – und da dies mein Recht ist aufgrund meiner Geburt und des Blutes, das in meinen Adern fließt, will und werde ich sie mir nehmen.«

»Und wir, junger Herr, werden Euch begleiten«, bestätigte Erzbischof Berard ohne Zögern. »So groß Euer Mut auch sein mag und so berechtigt Euer Anspruch, werdet Ihr dennoch die Fürsprache der Kirche brauchen, damit sich jene Stadttore für Euch öffnen.«

»Abt Ulrich und ich werden diese Fürsprache geben«, versicherte Bischof Arnold.

»So werde ich dazutun, was mir als päpstlichem Gesandten gegeben ist«, fügte Berard hinzu.

»Und der Herr gebe das Seine!«, rief Parceval Doria in einem Ausruf aus, der Verwünschung und Gebet zugleich sein mochte. Seit jener Nacht, da Friedrich und er den Häschern Mailands mit knapper Not entronnen waren, waren sie unzertrennlich, ihr Umgangston entsprechend vertraut. »Wir können es fürwahr gut gebrauchen«, fügte er mit Blick auf die elende Umgebung hinzu.

»Was beschwerst du dich?«, feixte Friedrich. »In einer schlichten Scheune nahm bereits einmal etwas seinen Anfang, das den Lauf der Geschichte verändern sollte, oder nicht?«

»Vorsicht, junger Herr«, mahnte Berard. »Der Sprung vom Hochmut zur Blasphemie ist oftmals nur ein kleiner – deshalb wird er leicht übersehen.«

Friedrich der Staufer hielt dem tadelnden Blick seines ersten Beraters stand. »Das werde ich mir merken müssen«, erwiderte er dann.

Bedauerlicherweise war es eine weitere Lektion, die er später in seinem Leben vergaß.

3.

Konstanz

September 1212

Dort, wo sich die Fluten des Sees mit jenen des Flusses Rhein vermischen, erhebt sich die Stadt Konstanz.

Es war die erste große Stadt, die Friedrich jenseits der Alpen besuchte – und obwohl sie sich massig am Ufer erhob, beschirmt von ihrer Kathedrale, obschon sich ihre Türme trutzig in den Himmel reckten und sie von einer mächtigen, mit Türmen und Zinnen bewehrten Ringmauer umgeben war, nahm sie sich ganz anders aus als jene Städte, die Friedrich aus dem Süden kannte.

Dort wölbten sich kühne Kuppeln aus hellem Sandstein in einen samtblauen Himmel, spannten sich filigrane Bogen über lichtdurchfluteten Arkaden, auf denen sich Volk verschiedenster Herkunft und Farbe tummelte. Hier hingegen schien alles grau wie Stahl zu sein, schon der unwirtlichen Kälte wegen, die vom nahen Winter zu künden schien: die Häuser und Mauern, die Kleider der Menschen und selbst ihre Gesichter. Sogar das Licht, das vom regengrauen Himmel herab das Land beleuchtete, schien eine andere Farbe zu haben als im warmen Süden, nach dem Friedrich in diesem Moment eine unwiderstehliche Sehnsucht empfand. Und nicht zum ersten Mal, seit er seine Heimat verlassen hatte, fragte er sich, ob diese Entscheidung richtig gewesen war.

Was, so fragte er sich, frierend unter seinem vom Regen durchnässten Umhang, hatte ihn nur dazu bewogen, seine von der Sonne und den Musen geküsste Heimat zu verlassen und in dieses elende Land zu ziehen? So viel hatte er dabei aufs Spiel gesetzt, das er verlieren mochte, einschließlich seines noch jungen Lebens …

»Es heißt, dass es hier auch Schönheit gebe, junger Herr«, raunte Erzbischof Berard ihm zu, der neben ihm herritt und dabei seine Gedanken zu erraten schien.

»Wenn es so ist«, entgegnete Friedrich so leise, dass nur sein oberster Berater es hören konnte, »so wissen die Deutschen sie gut zu verbergen.«

Seinem Entschluss folgend, waren sie aufgebrochen, sobald sich das Unwetter gelegt hatte und sie nicht mehr fürchten mussten, auf dem Pferd vom Blitz erschlagen zu werden. Das Gras auf den Hügeln war noch nass und glänzte, und noch immer hingen grauschwere Wolken so tief am Himmel, als wollten sie alles unter sich erdrücken. Und in der Ferne donnerte noch immer das abgezogene Ungewitter, grollend wie eine beleidigte Gottheit.

Das Ziel des rund sechzig Reiter umfassenden Trosses, den Friedrich anführte, war das südliche Einfallstor der Stadt. Der Hauptzugang lag im Norden, jenseits der Brücke, die die Konstanzer über den Fluss geschlagen hatten, ein mächtiger Torturm, von dessen Zinnen aus die Wachen just in diesem Moment Ausschau nach Otto von Braunschweig und seinem herannahenden Heer hielten …

Friedrich konnte es gleichgültig sein, solange er nur vor seinem welfischen Konkurrenten innerhalb der schützenden Stadtmauern weilte. Doch die Voraussetzungen waren nicht gut.

Die Felder, die der südlichen Stadtmauer vorgelagert waren, lagen verlassen, ebenso wie die Hütten der Bauersleute. Weder Mensch noch Vieh waren zu sehen, alles schien sich hinter die Mauern geflüchtet zu haben, den Boten zum Trotz, die Friedrich vorausgeschickt hatte, um sein Kommen anzukündigen.

Oder vielleicht auch gerade deswegen …

»Das ist kein gutes Zeichen«, stellte Parceval Doria fest, der hinter Friedrich ritt. »Ein freudiger Empfang sieht wahrlich anders aus.«

»Freudig brauchen sie mich nicht zu empfangen, solange sie mich nur einlassen«, gab Friedrich über die Schulter zurück – auch wenn dies nicht mehr war als ein frommer Wunsch.

Das Südtor, genau wie jenes auf der nördlichen Seite in einen Turm eingelassen, war geschlossen. Die Zugbrücke über den Graben, der die Stadt zur Landseite hin sicherte, war so weit hochgezogen, dass sie unpassierbar war.

Was die Magistrate Friedrich damit sagen wollten, bedurfte weder einer Übersetzung noch einer näheren Erläuterung – und sie beließen es nicht bei dieser abweisenden Geste. Je näher der junge Staufer und die Seinen dem Mauerring kamen, desto deutlicher konnten sie die Gestalten erkennen, die sich auf den Wehrgängen drängten: Stadtwachen in ledernen Röcken und Hauben, mit Rossschindern bewaffnet – und vermutlich auch mit Armbrüsten, ihrer Ächtung zum Trotz.

»Fürwahr«, stieß Parceval hervor, »die Konstanzer haben wohl bereits entschieden, auf wessen Seite sie im Kampf um die Krone stehen – und es ist offensichtlich nicht die unsere.«

»Wir werden sehen«, sagte Friedrich nur.

Rund zweihundert Schritte vor dem Tor hob er die Hand und gebot dem Tross zu halten. Anselm von Justingen sowie Bischof Arnold und Abt Ulrich scherten aus dem Zug aus und schlossen zu ihm auf.

»Lasst mich zu ihnen sprechen, mein König«, bat Herr Anselm und lenkte sein Ross noch weiter nach vorn, wobei er weder Anstalten machte, sein Schwert zu ziehen noch den Schild zu heben. Die Kirchenherren Arnold und Ulrich blieben an seiner Seite und taten es ihm gleich. Nichts sollte ihnen von Seiten der Konstanzer als Geste der Aggression oder auch nur des Argwohns ausgelegt werden.

Auf der von Zinnen gekrönten Plattform des Torturmes regte sich nun etwas. Ein kräftiger Mann erschien, auf dessen Haupt eine haubenförmige Mitra ruhte. »Vor Euch steht Konrad aus Tegerfelden, Bischof von Konstanz, einer freien Stadt des Reiches. Wer seid Ihr, und was ist Euer Begehr?«

»Anselm, Herr von Justingen«, stellte der Ritter sich vor, »Ich entbiete Euch meinen Gruß, Exzellenz – und ich denke, Ihr wisst sehr gut, wer wir sind und was wir begehren, sonst würdet Ihr uns nicht hier und auf solche Weise erwarten. Vor Euren Toren steht Friedrich von Hohenstaufen, Sohn Kaiser Heinrichs, des sechsten seines Namens, und sein rechtmäßiger Erbe, König von Sizilien, von den Fürsten gewählt zum König der Deutschen und Römer und dazu bestimmt, der neue Kaiser zu werden.«

»Ich höre Eure Worte, Herr Anselm«, gab Bischof Konrad zurück, »doch haben wir schon einen Kaiser, wie Ihr fraglos wisst. Und wisset auch, dass er in diesem Moment von Norden mit einem mächtigen Heer heranzieht!«

»Dessen sind wir uns bewusst, Bruder in Christus«, ergriff nun der Abt von St. Gallen das Wort. »Darum sind wir hier und erbitten Zuflucht in deinen Mauern.«

»Bruder Ulrich«, rief der Bischof herab, der den Abt aufgrund der nachbarschaftlichen Nähe von Angesicht kannte, »es überrascht mich, Euch unter diesen Aufrührern zu sehen, einen rechtschaffenen Diener der Kirche!«

»Gerade weil ich ein rechtschaffener Diener der Kirche bin, stehe ich auf der Seite des jungen Herrn Friedrich«, entgegnete Ulrich mit der den Benediktinern eigenen Beharrlichkeit.

»Wie kann Verrat am Kaiser rechtschaffen sein?«

»Verrat wäre es, wenn Otto von den Welfen noch Kaiser wäre«, erklärte der Ordensmann bereitwillig, »doch der Heilige Vater hat ihn abberufen und mit der furchtbarsten Strafe belegt, die einen Christen ereilen kann!«

»Der Kaiser wurde mit dem Bann belegt?« Konrads Stimme war vom lauten Rufen bereits angegriffen, doch verriet sie ehrliche Überraschung. Ganz offenbar war die Kunde von der Exkommunikation und Absetzung des Kaisers noch nicht bis an die Ufer des Sees gedrungen. Und die Diener, die Otto vorausgeschickt hatte, um ihm das Lager zu bereiten, hatten es aus nachvollziehbaren Gründen wohl auch nicht erzählt …

»Das ändert alles, nicht wahr?«, fragte Ritter Anselm mit einer Spur von Genugtuung hinauf.

»Es könnte alles ändern«, räumte der Bischof ein. »Doch welchen Beweis bekomme ich für das, was ihr behauptet?«

»Den will ich Euch geben!«

Berard von Castacca ließ die Zügel schnalzen und trieb sein Pferd zu den anderen. »Berard, Erzbischof von Bari«, rief er zum Turm empor, sich des Lateinischen bedienend, mit dem Kirchenmänner aller Länder sich stets und überall zu verständigen vermögen. »Ich bürge mit meinem Amt und Namen für die Wahrheit dessen, was soeben gesagt wurde. Doch wenn Ihr noch eines weiteren Beweises bedürft, Bruder im Herrn, so will ich Wort für Wort vorlesen, wie Seine Heiligkeit selbst in dieser Angelegenheit befunden hat.«

Damit zog er eine Schriftrolle hervor, die er unter dem Umhang getragen hatte, um sie vor Nässe und Wind zu schützen, entrollte sie und trug dann mit lauter Stimme die Bannschrift vor, mit der Papst Innozenz den Ausschluss Ottos von Braunschweig aus der Gemeinschaft der Gläubigen begründet und seine Absetzung als Kaiser beschlossen hatte. Und obwohl es nicht so geschrieben stand, war doch jeder Tadel an Otto, jede Schmähung seiner herrschsüchtigen und auf die Mehrung der eigenen Macht bedachten Politik ein Lobpreis Friedrichs, der nach päpstlichem Willen der neue Kaiser des Reiches werden sollte.

Der Fall lag eindeutig, nach irdischem ebenso wie nach himmlischem Recht. Dass Bischof Konrad trotzdem nicht sofort den Befehl gab, die Tore zu öffnen, mochte weniger an verbliebenen Zweifeln liegen als an dem gewaltigen Heer, das sich von Norden der Stadt näherte.

![Die Farm der fantastischen Tiere. Voll angekokelt! [Band 1] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/710616cb53ccb4acc4a9849ce5514b3c/w200_u90.jpg)

![Die Farm der fantastischen Tiere. Einfach unbegreiflich! [Band 2] - Michael Peinkofer - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/4d3987251531d3c0eb5b0ada994d2676/w200_u90.jpg)