14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Nur nicht die Wut verlieren! Außenseiter verändern die Welt Die Blindenschule in Tibet wird heute von den Schülern der ersten Generation geleitet. Andere ehemalige Schüler betreiben einen integrativen Kindergarten, eine Massageklinik oder studieren. Sie sind denkbar schlecht ins Leben gestartet – doch sie haben ihre Träume realisiert. Diese Erfolge haben Sabriye Tenberken und Paul Kronenberg ermutigt, das kanthari-Institut im südindischen Kerala zu gründen – ein Campus für soziale Visionäre aus aller Welt, die selbst einer gesellschaftlichen Randgruppe angehören. Stephen kommt aus einer Region am Victoriasee, in der mehr als 30 Prozent der Menschen an den Folgen von Aids sterben. Zunächst nahm er die Kinder seiner Angehörigen auf und nun leitet er ein Heim für Aids-Waisen, denen er Mut und neues Selbstbewusstsein vermittelt. Jayne ist in ihrem Umfeld die einzige Person mit heller Haut. Menschen mit Albinismus werden in Ostafrika gejagt und ermordet, weil ihre Körperteile angeblich Glück bringen. Sie kämpft mit ihrem Projekt gegen Hexenglauben und Menschenjagd. Ojok ist Umweltaktivist, Bienenzüchter und blind. In seinem Trainingszentrum in Uganda bildet er Blinde zu Imkern und Umweltschützern aus. Sie alle sind Absolventen des kanthari-Instituts in Kerala. Es ist eine globale Traumwerkstatt – hier lernen sie alles, was man braucht, um Visionen von einer sozialeren, gerechteren und friedlicheren Welt zu realisieren. Sabriye Tenberken berichtet in ihrem Buch von einer Reise zu erfolgreichen kanthari-Projekten in Afrika, zeichnet ihren eigenen Weg zur Unabhängigkeit nach und schildert die abenteuerlichen Anfänge und das Campusleben in Kerala. Und wir erfahren, was aus den blinden Kindern von Lhasa geworden ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 346

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

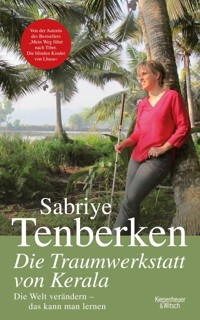

Sabriye Tenberken

Die Traumwerkstatt von Kerala

Die Welt verändern – das kann man lernen

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Sabriye Tenberken

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Sabriye Tenberken

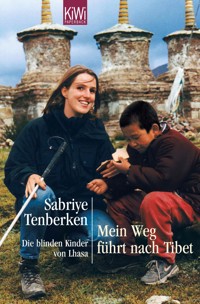

Sabriye Tenberken, geboren 1970 in Köln, erblindete im Alter von zwölf Jahren. Sie hat Tibetologie, Soziologie und Philosophie studiert und kümmert sich seit 1998 zusammen mit ihrem Lebensgefährten Paul Kronenberg um das die ihnen gegründete Blindenschule in Lhasa und um das kanthari-Institut für Leiter sozialer Projekte im südindischen Kerala. Sabriye Tenberken wurde für ihr Engagement u.a. mit dem Charity-Bambi der Burda-Verlagsgruppe, mit dem Hero Award des Time Magazine, dem National Friendship Award der chinesischen Regierung und dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet sowie, ebenso wie Paul Kronenberg, zum Ritter von Oranje geschlagen. Sie veröffentlichte die Bücher »Mein Weg führt nach Tibet. Die blinden Kinder von Lhasa« (KiWi 1302) und »Das siebte Jahr. Von Tibet nach Indien« über die Besteigung des Lhakpa Ri zusammen mit dem blinden Bergsteiger Eric Weihenmayer und den Kindern der Blindenschule. Der in diesem Zusammenhang entstandene Film »Blindsight« wurde 2007 mit dem Publikumspreis der Berlinale ausgezeichnet.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Die Blindenschule in Tibet wird heute von den Schülern der ersten Generation geleitet. Andere ehemalige Schüler betreiben einen Kindergarten, eine Massageklinik oder studieren. Sie sind denkbar schlecht ins Leben gestartet – doch sie haben ihre Träume realisiert. Diese Erfolge haben Sabriye Tenberken und Paul Kronenberg ermutigt, das kanthari-Institut im südindischen Kerala zu gründen – ein Campus für soziale Visionäre aus aller Welt, die selbst blind sind oder einer gesellschaftlichen Randgruppe angehören.

Steve kommt aus einer Region am Victoriasee, in der mehr als 30 Prozent der Menschen an den Folgen von Aids sterben. Zunächst nahm er die Kinder seiner Angehörigen auf, und nun leitet er ein Heim für Aids-Waisen, denen er Mut und neues Selbstbewusstsein vermittelt. Jayne ist in ihrem Umfeld die einzige Person mit heller Haut. Menschen mit Albinismus werden on Ostafrika ermordet, weil ihre Körperteile angeblich Glück bringen. Jayne kämpft mit ihrem Projekt gegen Hexenglauben und Menschenjagd. Ojok ist Umweltaktivist, Bienenzüchter und blind. In seinem Trainingszentrum in Uganda bildet er Blinde zu Imkern und Umweltschützern aus. Steve, Jayne, Ojok, sie alle sind Absolventen des kanthari-Instituts in Kerala. Es ist eine globale Traumwerkstatt – hier lernen sie alles, was man braucht, um Visionen von einer sozialeren, gerechteren und friedlicheren Welt zu realisieren.

Sabriye Tenberken berichtet in ihrem Buch von einer Reise zu erfolgreichen kanthari-Projekten in Afrika, zeichnet ihren eigenen Weg zur Unabhängigkeit nach und schildert die abenteuerlichen Anfänge und das Campusleben in Kerala. Und wir erfahren, was aus den blinden Kindern von Lhasa geworden ist.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2014, 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln

Covermotiv und alle Fotos im Bildteil: © Paul Kronenberg

Karte: Oliver Wetterauer

ISBN978-3-462-30988-1

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Prolog

1. Feuertanz

2. Route wird neu berechnet

3. Fatale Traditionen

4. Nur nicht die Wut verlieren

5. Scheitern als Option

6. Eine ganz besondere Schule

7. Die Toten von Seme

8. Paprika oder Chili

9. Auf unterschiedlichen Wegen nach Tibet

10. Barrieren überwinden

11. Ein Sprungbrett in Kenia

12. Selbstintegration

13. Die Kraft der Sonne

14. Die Traumwerkstatt

15. Von Tibet nach Indien

16. Keralas Kuriositäten

17. Elefanten trampeln durch Träume

18. Der Fluch

19. Laurie Baker, ein ganz besonderer Architekt

20. Mythos Kerala

21. Von »Bremsern«, »Trittbrettfahrern« und »Hijackern«

22. Eine Reise in fünf Akten

Akt 1 (zwei Monate)

Akt 2 (ein Monat)

Akt 3 (zwei Monate)

Akt 4 (zwei Monate)

Akt 5 (fünf Monate)

23. Tansalesea in der Krise

24. Hexenglaube und Menschenjagd

25. Die längste Nacht

26. Der Herr der Bienen

27. Thumbs Up für eine offene Gesellschaft

kantharis weltweit – eine Übersicht

kanthari und Braille Ohne Grenzen

Spendenkonto

In memoriam Lt. Gen. Sushil Pillai

Für Jane Pillai, Ulrike und Joachim Hentze, Sylvia und Martin Seiz und Oliver Sacks

Prolog

Es war um die Mittagszeit, an einem strahlenden Septembertag. Gemeinsam mit Mitarbeitern und Studenten setzten wir uns im Speisesaal zu Tisch und genossen die Düfte, die ihren Weg aus der nahe gelegenen Küche fanden. Endlich wurden die Handwagen mit den unterschiedlichsten Speisen in die Halle gerollt und die Köstlichkeiten auf Teller geschöpft. Ich begann mit dem nach Zimt und Kokus duftenden Curry. Genüsslich ließ ich den ersten Bissen auf der Zunge zergehen, doch plötzlich: »Aaah, was ist das denn?« Ich sprang hoch und japste, schüttelte meine Hände, als stünden sie in Flammen. Im Nu war meine Stirn schweißnass. Eine heiße Wolke umhüllte mich. Alle Sinne waren in Alarmstimmung. »Was war das bloß?«, keuchte ich.

Prasanth, ein Kollege, brach in Gelächter aus: »Oh, keine Sorge, nichts Schlimmes, nur eine Kanthari!«

Für den, der noch nie von einer »Kanthari« gehört hat, nur so viel: Es handelt sich um eine besondere Chili-Art, die im südindischen Kerala überall wild wächst. Sie ist klein und harmlos in ihrer Erscheinung, aber scharf und feurig, wenn man sie kostet. Außerdem besitzt sie viele medizinische Eigenschaften, wirkt blutreinigend, schmerzlindernd und senkt den Blutdruck. Die Kanthari wächst wild im Abseits. Man pflanzt und pflegt sie nicht, sie sät sich selbst aus. Wenn sie es schafft, Wurzeln zu treiben, übersteht sie Dürren und Fluten.

Das war es doch, wonach wir so lange gesucht hatten! Ein perfektes Symbol für einen ganz besonderen Menschentyp, der wie eine Kanthari-Chili im Abseits zu finden ist und allen Widrigkeiten trotzt, der mit Biss und feurigem Engagement gesellschaftliche Konventionen verändern will. Jemand, der sich nicht scheut, gegen den Strom zu schwimmen und dabei, wie die Kanthari-Chili, nicht allen gefallen muss. Und deshalb nannten wir diesen ganz besonderen Typ Mensch fortan »kanthari«, mit einem kleinen »k«, – und hatten zugleich einen Namen für unser Institut in Kerala gefunden.

Das kanthari-Institut ist mehr als ein Ausbildungszentrum für Führungskräfte sozialer Initiativen. Es handelt sich um ein Trainingszentrum, in dem Menschen aus der ganzen Welt, manche blind, andere nicht, wieder andere als Minderheit ausgegrenzt in ihrer Gemeinschaft, lernen können, ihre Wut über erfahrene Benachteiligungen in konstruktive Lösungen zu verwandeln. kanthari soll eine Art Sprungbrett für ihre Projekte sein; hier können sie Netzwerke mit anderen sozialen Initiativen knüpfen, um gemeinsam lokale und globale Herausforderungen auf kreative und unkonventionelle Weise zu lösen.

Die Idee zu diesem Institut war schon vor langer Zeit entstanden. Ich lebte damals mit meinem Partner Paul Kronenberg im Autonomen Gebiet Tibet, und wir bauten unsere Blindenschule in Lhasa auf. Trotz vieler Warnungen, vieler Hürden und mancher Rückschläge haben wir unsere Pläne in etwa sieben Jahren weitgehend realisieren können – weil wir »naiv« und stur genug waren, an unseren Traum glaubten und nicht auf all die Bedenken und Warnungen hörten, die uns vielleicht entmutigt hätten.

Heute haben viele ehemalige blinde Schüler dieser Schule ihre eigenen Träume verwirklicht. Manche haben Geschäftsideen umgesetzt, andere soziale Einrichtungen geschaffen. Zwei unserer ehemaligen blinden Schüler leiten heute die Schule.

Viele fragen sich, wie es zu solchen Erfolgen kommen kann, in einer Region, in der Blindheit als Strafe gilt. Ganz einfach: Die blinden Schüler hatten nichts zu verlieren und konnten daher Risiken eher als Abenteuer ansehen und angehen. Da sie nicht zum »Mainstream« gehören, müssen sie niemandem gefallen und sind so in der Lage, ihre unkonventionellen Ideen zu verfolgen. Sie handeln sozial verantwortungsvoll, besitzen Durchsetzungswillen und Energie und haben keine Scheu, Zukunftsvisionen umzusetzen. Damit waren sie bereits »kantharis«, auch wenn es den Begriff damals noch nicht gab.

Wir fragten uns, warum die positiven Veränderungen, die wir an den Blinden in Tibet erlebten, nicht auch für andere Randgruppen, in welchem Land auch immer, möglich sein sollten. Warum nicht ein Institut für Außenseiter? Eine Traumwerkstatt, in der sie lernen, ihre Ideen wirklich werden zu lassen. Wir machten uns auf den Weg, einen geeigneten Ort für unser neues Vorhaben zu finden.

Es gibt viele Gründe, warum unsere Suche nach einem geeigneten Standort schließlich an der Südspitze Indiens endete: interessierte Menschen, eine im Vergleich zum kargen tibetischen Hochland üppige Natur … und dann natürlich das gute Essen! Und noch etwas: Südindien ist geografisch der perfekte Ort für ein solches Institut. Kerala ist zentral gelegen zwischen Afrika und Südostasien, ein Sprungbrett für kantharis, die überall als Problemlöser und Weltveränderer gebraucht werden.

Heute, nach sechs Jahrgängen, gibt es bereits 117 Absolventen aus 37 Ländern, mit über 70 sozialen Initiativen, die wiederum Tausende von Menschen erreichen.

Vor Kurzem besuchten Paul und ich, begleitet von Dokumentarfilmern, einige dieser Initiativen der kanthari-Absolventen in ihren Ländern.

Unsere Reise führte uns von Kerala nach Ostafrika, nach Kenia, in die Region der Massai, in Slums und in den tiefsten Busch. Von dort ging es in den Norden Ugandas, der vor nicht allzu langer Zeit von Rebellen terrorisiert worden ist. Es ging weiter in die Hauptstadt Kampala und da quer durchs Rotlichtviertel von Kabalagala.

Dabei erhielten wir einen direkten Einblick in die Arbeit der kantharis, von der ich in diesem Buch erzählen will. Ich berichte von ihren aufregenden Biografien und dem turbulenten Leben auf dem kanthari-Campus in Kerala, aber auch von meinem eigenen Weg und unseren Erfahrungen und Einsichten, die wir in Tibet und Indien weitergeben konnten. »Nur nicht die Wut verlieren« – so lautete meine erste Titelidee für dieses Buch, und für mich ist das nach wie vor ein gutes Motto für alle, die sich mit der Welt, wie sie ist, nicht abfinden können.

1.Feuertanz

Das Licht geht aus, es riecht nach Kerosin. Noch geschieht nicht viel, doch die Spannung steigt spürbar. Nur einige der etwa 500 Zuschauer fangen an zu applaudieren, um Tamás Mut zu machen. Alle anderen warten schweigend auf das in den Zeitungen angekündigte Spektakel: »Ein blinder ungarischer Feuerkünstler, Student am neu gegründeten kanthari-Institut, eröffnet in diesem Jahr das weltumspannende Surya-Kulturfestival in Trivandrum.«

Jetzt wird Tamás von Karthik, einem sehenden Kommilitonen, auf die Bühne gebracht, und die Jubelrufe werden lauter. Die Musik, die er sich zu seinem Feuertanz ausgewählt hat, beginnt mit Zischen und rhythmischem Fingerklicken. Zwei in Kerosin getränkte Bälle werden entzündet. Immer schneller lässt er die feuersprühenden Bälle an langen Seilen um seinen Körper kreisen. Sandeep, einer unserer Mitarbeiter, sitzt neben mir und beschreibt die Geschehnisse auf der Bühne. Seine Stimme überschlägt sich fast: »Er dreht sich um sich selbst, die Bälle drehen sich gegeneinander, jetzt miteinander. Er springt hoch, dreht sich mit den Bällen!«

Die Menge tobt. So etwas haben sie noch nie gesehen.

»Und jetzt legt er sich zurück«, ruft Sandeep über den Lärm hinweg, »er liegt auf dem Rücken, und die Bälle schwirren über seinem Körper, hoch und runter. Mann, was für eine Kraft! Hui, er steht wieder! Er tanzt mit dem Feuer. Und und … oh nein, da stimmt was nicht!« Seine Stimme stockt. Auch der Jubel des Publikums erstirbt plötzlich.

Einer der beiden Feuerbälle ist erloschen, doch Tamás ist der Einzige, der das nicht bemerkt. Sie kreisen weiter in rasender Geschwindigkeit, jetzt um seinen Hals und seinen Kopf. Karthik versucht, ihm etwas zuzurufen. Doch die Musik ist jetzt so laut, dass nur noch eines hilft. Karthik wirft sich zwischen die sich drehenden Bälle und riskiert dabei, von den Flammen erfasst zu werden. Es gelingt ihm, den zweiten Ball wieder zu entzünden, und Tamás wie Karthik bekommen tosenden Beifall.

»Ich will blinden und körperlich behinderten Menschen mit meinem Feuertanz neue Perspektiven eröffnen«, erklärt Tamás ein wenig später einer Gruppe von Journalisten. »Die Gesellschaft soll begreifen, dass man von Blinden viel erwarten kann. Manche von uns haben Feuer und Biss und können etwas bewirken.«

Tamás beim Feuertanz, Surya-Kulturfestival in Trivandrum

Auch durch Tamás’ Auftritt wurde unser Institut im Herbst 2012 zu einem großen Thema in den indischen Zeitungen, die über das merkwürdige Projekt am Vellayani See mit dem verrückten Namen »kanthari« berichteten. Jeder in Kerala kennt Kanthari als die kleine, sehr scharfe Chilischote. Doch das machte alles noch rätselhafter. Man nennt Einrichtungen nach Blumen, wie Lotus oder Jasmin, nach Götterfiguren oder großen Persönlichkeiten, aber doch nicht nach Schoten. Und um was für ein Institut handelte es sich überhaupt? Die kanthari-Studenten kamen aus der ganzen Welt, Afrikaner, Asiaten, Europäer und Südamerikaner, Menschen aller Altersgruppen, Blinde und Sehende, Rollstuhlfahrer und Nichtbehinderte. Seltsamerweise handelt es sich bei den Gründern des kanthari-Instituts um ein unverheiratetes ausländisches Paar, das viele Jahre hoch im Himalaya, in Tibet, gelebt haben soll und sich jetzt aus unerfindlichen Gründen an den Südzipfel Indiens verirrt hat. Und um die Konfusion komplett zu machen, ist die Frau des Gründerpaars auch noch blind!

Fragen über Fragen zum kanthari-Institut und unseren wunderlichen Lebenswegen. Und doch, wenn wir unsere Geschichte erzählen, hat alles seine Folgerichtigkeit: die Erblindung, die mich antrieb, meine eigenen Wege zu gehen, dann die Begegnung mit Paul Kronenberg, der auf Reisen ging, um soziale Projekte auf die Beine zu stellen. Es folgte die Gründung unserer Organisation Braille ohne Grenzen und der ersten Blindenschule Tibets im Jahr 1998 und schließlich, sieben Jahre später, des internationalen Instituts in Kerala.

»Aber warum Kerala? Warum da unten im Hinterhof Indiens?«

Unsere Antwort: »Global gesehen ist Kerala ein zentraler Ort. Schauen Sie mal auf die Weltkarte. Der Süden Indiens liegt mittendrin zwischen Afrika auf der einen Seite und Asien auf der anderen. Und außerdem, sieht Südindien auf der Karte nicht wie ein Sprungbrett aus?«

An diesem Punkt kommt immer wieder die gleiche Frage: »Sie beschreiben alles so visuell, sind Sie wirklich blind? Können Sie wirklich nichts sehen?«

Manche sind skeptisch oder sogar misstrauisch und wedeln mir bei dieser Frage mit den Händen vor dem Gesicht herum. Andere haben einen traurigen Ton in der Stimme, und ich verspüre den Drang, sie zu trösten. Meist lächle ich einfach. »Ich kann Ihnen versichern, ich sehe rein gar nichts. Ich nehme noch nicht einmal den Unterschied zwischen Licht oder Dunkelheit wahr. Aber keine Sorge, ich habe verdammt viel Spaß am Leben!«

2.Route wird neu berechnet

Ich war nicht immer blind. Erst während meines zweiten Lebensjahrs diagnostizierten Augenärzte Anzeichen einer Augenerkrankung, die bis zur Pubertät zur völligen Erblindung führen würde. Meine Eltern erholten sich schnell von dem Schreck und gaben mir ein durchweg positives Lebensgefühl mit auf den Weg. Von der bevorstehenden Erblindung hatte ich keine Ahnung.

»Warum haben Ihre Eltern Ihnen denn nichts erzählt?« Das war wohl eine der häufigsten Fragen von Journalisten, die manchmal auch wie ein Vorwurf klang.

»Ich glaube, sie wollten mir keine Angst vor etwas Unbekanntem machen. Sehende gruseln sich vor dem Gedanken, blind zu werden, obwohl sie gar nicht wissen, wie das wirklich ist.«

Kinder nehmen vieles, was sie erleben, als selbstverständlich hin. Angst haben sie, wenn die Eltern Angst haben. Insofern war es richtig, dass meine Eltern sich keine übertriebenen Sorgen machten. Noch war ich ja nicht blind. Und wenn es irgendwann dazu käme, würden wir uns schon gemeinsam darauf einstellen und damit fertigwerden, davon waren sie überzeugt.

Heute sind sie sich nicht mehr ganz sicher, ob das so richtig war. Sie fragen sich, ob sie mir mit einer frühen Vorbereitung den Übergang von der Sehschädigung zur völligen Erblindung vielleicht erleichtert hätten. Aber ich glaube, es hätte nicht besser laufen können.

Ohne Angst vor etwas Ungewissem genoss ich das Leben in vollen Zügen. Ich erinnere mich an das Spielen mit farbigen Glastafeln, die ich voreinanderschieben konnte, um neue Farben zu erzeugen, an tanzende Lichtflecken auf welligem Wasser, an bunte Fische im Aquarium, an Leuchtreklamen und Litfaßsäulen.

Ich war als Kind ein Augenmensch, und der Gedanke an Blindheit hätte für mich etwas Trostloses gehabt. Ein Leben lang im Dunkeln dahinzustolpern, niemals mehr malen, Fahrrad fahren oder Schlittschuh laufen zu können – einfach grässlich! Und Freunde hatte man dann wohl auch keine mehr! Das war nichts für mich, denn ich wollte möglichst viele Freunde haben. Wie die anderen Kinder in meinem Dorf kletterte ich auf Bäume, ritt auf Pferden und raste mit meinem Fahrrad über holprige Feldwege. Dass ich hin und wieder auch mal von einem Baum herunterfiel, beim Traben durch Wälder an Ästen hängen blieb oder mit dem Fahrrad im Graben landete, schrieb ich nicht bewusst meinem mangelnden Sehvermögen zu. Auch dass ich Bilder und Fotos über die Jahre immer näher an die Augen bringen musste, fiel mir gar nicht auf.

Meine Eltern entschieden sich für eine integrative Schulbildung, und dank einer engagierten Kindergärtnerin und einiger sehr aufgeschlossener und motivierter Lehrer wurde ich, gegen vehemente Widerstände des Schularztes – wie ich später erfuhr –, in die erste Klasse einer Freien Waldorfschule aufgenommen. Heute würde man von einer »wilden Integration« sprechen, weil sie nicht von Sonderpädagogen begleitet wurde. Doch zunächst lief alles gut.

Mein Hirn spielte mir einen gehörigen Streich. Für mich – und auch für meine Klassenkameraden – war ich zunächst einmal ein sehendes Kind, das manchmal einfach ein bisschen näher zur Tafel rücken musste, eine Lampe am Tisch benötigte und lieber mit dicken Filzstiften als mit dem Füller schrieb, um die eigene Handschrift lesen zu können. Und wenn ich nicht alles so schnell lesen konnte, dann lernte ich es eben auswendig, und so erkannte selbst der Augenarzt lange nicht, dass ich die Sehtesttafel vom großen E bis zum kleinsten Buchstaben einfach aus dem Gedächtnis aufsagte.

Das ging so lange gut, bis ich im Alter von neun Jahren durch ein Missgeschick mit meiner zunehmenden Sehschwäche konfrontiert wurde. Ich stand am Ufer unseres mit Eis bedeckten Dorfweihers und wunderte mich, warum die Schlittschuhläufer alle im Uhrzeigersinn im Kreis fuhren. Der Weiher war nicht besonders tief und lag gleich hinter einer alten Mühle unter hohen Bäumen versteckt. Im Sommer wurde er von boshaften Schwänen gegen planschfreudige Kinder verteidigt. Aber im Winter gehörte der Weiher den Schlittschuhläufern, die normalerweise kreuz und quer über die Fläche rasten. »Verkehrsregeln« wie auf öffentlichen Schlittschuhbahnen gab es hier eigentlich nicht. Deshalb wurde ich fast ein bisschen ärgerlich, als ich die brav im Kreis fahrenden Dörfler beobachtete. Ich kletterte aufs Eis, scherte mich nicht um Regeln und sauste einfach durch die Mitte des Kreises.

Und dann der Schreck: Das Eis krachte, und ich brach ein. Nicht besonders tief, aber tief genug, um endlich zu kapieren, dass ich mich nicht mehr auf meine Augen verlassen konnte. Denn ich hatte das dünne Eis in der Mitte des Weihers, das alle anderen umfuhren, nicht gesehen.

Während der nächsten drei Jahre verschlechterte sich mein Sehvermögen rapide, aber ich versuchte mit aller Macht, die Veränderung vor Lehrern und Mitschülern zu verbergen. Das kostete mich eine Menge Energie. Von morgens bis abends konzentrierte ich mich auf nichts anderes als auf Vermeidungsstrategien. Ich machte große Umwege, wenn ich befürchten musste, dass ich zu vielen Menschen begegnen und in sie hineinlaufen würde, ich vermied schattige Gehwege und dunkle Höfe, und ich setzte mich in der Schule in die hinterste Reihe, da ich hoffte, dass so niemandem auffiel, dass ich am Unterricht eigentlich nicht mehr teilnehmen konnte.

Meine Klassenkameraden waren die Ersten, die begriffen, dass ich allen etwas vorspielte. Unsanft wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich sie nicht mehr erkannte, dass ich Farben verwechselte oder mit unterschiedlich gemusterten Socken in die Schule kam. Hin und wieder stieg ich auch in den falschen Schulbus, weil ich mich nicht traute zu fragen, denn damit hätte ich ja zugegeben, dass ich die Nummer des Busses nicht mehr erkennen konnte.

Von einem lebendigen Kind mit großem Mundwerk entwickelte ich mich in kürzester Zeit zu einem introvertierten, fast menschenscheuen Mädchen, das sich Schritt für Schritt von allem zurückzog.

Aber auch mein Umfeld verhielt sich mir gegenüber nun anders: Viele Erwachsene, darunter der eine oder andere Lehrer, versuchten meine Anwesenheit zu ignorieren, andere behandelten mich wie ein unmündiges Kleinkind, manche redeten mit mir ganz langsam und laut, als wäre ich schwer von Begriff. Manchmal zweifelte ich selbst an meinem Verstand. Mein größtes Problem war, dass ich die Ursache der Veränderung nicht wirklich benennen konnte. Denn dass man mich plötzlich nicht mehr ernst nahm, konnte doch nichts mit meiner Sehschädigung zu tun haben.

Die Kinder hatten es allerdings am schnellsten raus, was sich wirklich verändert hatte. Als eine Lehrerin einmal in einer Art Kleinkindersprache auf mich einredete, entfuhr es einem Mitschüler: »Nur weil sie blind ist, ist sie doch nicht blöd!«

Die Erkenntnis der Kinder, dass sich lediglich mein Sehvermögen verschlechterte, hielt die meisten aber nicht davon ab, mir mit Häme nachzustellen. Sie beobachteten mich, wie ich immer vorsichtiger durch die Gänge schlich und schützend die Hände vor mich hielt, um nicht in offen stehende Schrank- und Zimmertüren zu laufen. Das brachte mir einigen Spott ein. Natürlich merkte ich, wie man mich hinter meinem Rücken imitierte. Gnadenlos ließen die Mitschüler mich spüren, dass ich für sie wunderlich geworden war. Und deshalb gehörte ich nicht mehr dazu. Dank der täglichen Zurufe auf dem Schulhof – »Blindschleiche«, »blinde Kuh« und andere Schmeicheleien – wurde mir Stück für Stück bewusst, was wirklich vor sich ging. Ich wurde blind.

Die Angst vor der Blindheit, die Angst davor, irgendwann ohne Freunde zu sein, der Horror davor, eines Tages im Dunkeln zu stehen, verunsicherte mich von Tag zu Tag mehr. Ich zog mich jetzt ganz zurück und isolierte mich von der Außenwelt. Meine Eltern und mein Bruder spürten, dass sich etwas gehörig veränderte. Es gab Zeiten, da weigerte ich mich, zur Schule zu gehen, und manchmal habe ich selbst mit meiner Mutter über Tage kein Wort gewechselt. Und trotzdem bemitleideten sie mich nicht. Sie vertrauten offenbar auf meine Fähigkeit, aus eigener Kraft an die Oberfläche zu schwimmen. Sie gaben mir Zeit, mein Leben neu in die Hand zu nehmen, meine Route neu zu bestimmen.

3.Fatale Traditionen

Sand in den Augen, Staub in der Nase, Heu unter den Schuhen. Kletten finden ihren Weg in die Socken. Zikaden sirren so laut, als wären es Transformatoren. Die Luft ist erfüllt vom Geruch nach Feuerholz und Rinderfell. Und überall der Duft von Gras. Es ist leicht bewölkt, nicht wirklich heiß, nur manchmal kommt die Sonne zwischen den Wolkenfetzen hervor und verbrennt in wenigen Minuten Gesicht und Hände.

Der Wind bläst ungewöhnliche Geräusche in unsere Richtung. Es klingt, als presse jemand in schnellem Takt einen überdimensionalen Blasebalg. Die Geräusche nähern sich, und jetzt erkenne ich tiefe und hohe Männerstimmen, die in Rhythmen und Gegenrhythmen Luft aus ihrem Zwerchfell zu pumpen scheinen. Es ist eine kleine Gruppe von Männern, die langsam tanzend in einer Reihe auf uns zusteuert. Ich höre stampfende Füße, durch die Luft pfeifende und aneinanderklickende Stöcke und kleine Glocken, die wie bei einem indischen Tempelelefanten jeden Schritt akustisch begleiten. Dicht vor uns springen sie plötzlich in die Luft, wohl einen halben Meter hoch, einer nach dem anderen, und dann erhebt sich eine kreischende Männerstimme, die mit gurgelnden Lauten einen »Gesang« anstimmt, der keiner Melodie folgt, die mir in irgendeiner Weise vertraut wäre. Es scheint, als imitierten sie Naturgeräusche, vielleicht das Lachen der Hyänen oder das Meckern des Enkaleri, eines einheimischen weißen Reihers.

»Das sind die Krieger, die Wächter unserer Kultur«, flüstert mir Monicah zu. »Es sind traditionelle Tänze, zur Feier der Initiation.«

Später sitzen wir im Schatten einer Akazie, die ihre mit Dornen gespickten Äste wie einen Schirm weit über die Wiese spannt. Monicah reicht uns frisch zubereitetes Fleisch und Ugali, einen zu einem Kloß gekneteten Teig aus Maismehl. Wir essen schweigend. Meine Reisebegleiter sind überwältigt von der weiten hügeligen Landschaft, die sich vor uns ausbreitet, und ich bin beeindruckt von den ungewöhnlichen Darbietungen und besonders von Moses, einem der Tänzer, der uns seinen kunstvoll geschnitzten Stock, den mit bunten Perlen verzierten Kopfschmuck und seinen Speer vorführt. Und dann sein ganzer Stolz: die riesenhaften Ohrlappen, die, über Jahre durch schweren Schmuck gedehnt, eigentlich nur noch aus einem Hautring bestehen. Damit wir sie bestaunen können, muss er sie allerdings erst einmal von seinen Ohren abwickeln.

Mit Monicah (Mitte) bei den Massai in Kenia

Eine Frau setzt sich neben mich ins Gras. Sie hat einen schlafenden Säugling auf dem Arm. »Gefällt dir unsere Kultur?«, spricht sie mich an.

»Oh, ja!«, schwärme ich. »Es ist alles so – urtümlich. Der Weg hierher, die Gerüche, die Tänze, Gesänge, Geräusche … einfach umwerfend!«

Sie lacht leise, aber es klingt so, als sollte ich meine Begeisterung etwas zügeln. Ich weiß nicht, was in ihr vorgeht, da ich ihren Gesichtsausdruck nicht erkennen kann, und bevor ich in ein Fettnäpfchen trete, halte ich mich mit weiteren Äußerungen erst mal zurück.

Nach einigen Minuten sagt sie nachdenklich, während sie ihren Säugling hin- und herschaukelt: »Der rite de passage, der Übergangsritus … Sie tanzen und feiern, während ein 12 Jahre altes Mädchen zur Frau gemacht wird.« Sie hält kurz inne, und das Baby fängt an zu schreien. Sie wendet sich wieder mir zu: »Weißt du, was FMG ist?«

Ja, das weiß ich. Ich hatte viel über die grausame Praxis der »Female Genital Mutilation« (FMG), der Weiblichen Genitalverstümmelung, gelesen, aber auch geglaubt, dass es sich, zumindest im Osten Afrikas, um eine weitgehend ausgestorbene Tradition handelt. Denn immerhin bemühen sich viele afrikanische Regierungen, den frauenverachtenden Brauch durch entsprechende Gesetzgebungen zu beenden. Doch Monicah hatte uns vor einigen Jahren im kanthari-Institut darüber aufgeklärt, dass manche afrikanischen Stämme noch weit davon entfernt sind, diese Praktiken vollkommen aufzugeben. Sie organisierte sogar eine öffentliche Ausstellung mit Fotos, welche die verheerenden Bräuche in unbarmherziger Deutlichkeit darstellten.

Unsere indischen Mitarbeiter waren damals schockiert und meinten, man könne solche Bilder der konservativen südindischen Gesellschaft nicht zumuten. Monicah erklärte jedoch brüsk: Man nehme eine Gesellschaft nicht ernst, wenn man ihr die Möglichkeit verwehre, sich zu empören. Und so marschierte sie trotz gut gemeinter Warnungen mit einem Stapel der Skandalbilder unterm Arm zum nächsten Copyshop nach Trivandrum und begann schon dort mit ihrer Aufklärungskampagne.

Vor einem Pulk von Neugierigen breitete sie ihre Poster und Abbildungen aus und beschrieb in allen Einzelheiten die unterschiedlichen Weisen der Beschneidung. Von Klitoridektomie, der teilweisen oder auch vollständigen Entfernung des äußerlich sichtbaren Teils der Klitoris, über die Exzision, das Herausschneiden der inneren Schamlippen, bis zur Infibulation, die Entnahme des gesamten äußeren Genitals samt der äußeren Schamlippen.

»Bei uns wird es mit Glasscherben oder alten Rasierklingen gemacht, und die Wunde wird dann mithilfe von Akaziendornen zugenäht. Man lässt nur eine kleine Öffnung, so groß wie ein Streichholz, zum Urinieren und für die Menstruation.«

Die Zuhörer standen da, paralysiert, mit offenen Mündern und Riesenaugen. Nur ein älterer Herr richtete sich an seine Landsleute: »Glaubt ja nicht, das gäbe es nur in Afrika. Es gibt diese Praktiken sogar in Asien, vereinzelt auch in Indien.«

Das Kind schreit, doch die Frau macht keine Anstalten, es zu trösten. Sie wirkt nachdenklich, fast ein wenig apathisch. Dann sagt sie: »Ich bin auf der Suche nach einem Arzt, der alles wieder in Ordnung bringen kann.« Viele Frauen erleiden nach der Beschneidung Komplikationen beim Gebären; wegen des Narbengewebes kann sich der Geburtskanal oft nicht richtig erweitern.

Sie war 12 Jahre alt, als sie beschnitten wurde. Da viele Menschen zusammenkamen und man ein großes Fest vorbereitete, wusste sie, was auf sie zukommen würde. Von Freundinnen hatte sie erfahren, wie schmerzhaft der Eingriff gewesen war. Doch die meisten Mädchen lassen es widerspruchslos über sich ergehen, denn die Beschneidung symbolisiert den Übergang vom Mädchen zur Frau. Und wer hat schon etwas dagegen, erwachsen zu werden. Nichtbeschnittene werden mit Spott und Ausgrenzung dafür bestraft, dass sie sich den Schmerzen nicht unterziehen wollten. Ihr wäre es egal gewesen, wie ihre Freundinnen und die Menschen in der Gemeinschaft zu ihr gestanden hätten. Sie hatte große Angst vor den Schmerzen und den Folgen der Beschneidung und wäre geflohen, hätte der Vater ihre Absichten nicht geahnt und dafür gesorgt, dass sie im Haus eingesperrt blieb. Die eigene Großmutter nahm die Genitalbeschneidung der Enkelin vor.

»Sieh dir Monicah an, sie ist stark, denn sie konnte entkommen«, sagt sie nachdenklich. Im Hintergrund hören wir, wie Monicah den anderen erklärt, wie wichtig es ist, einen Zufluchtsort zu haben.

Die Frau neben mir wirkt gedankenverloren. Doch dann sagt sie leise, und es klingt fast resigniert: »Ohne all das wäre mein Leben auch anders verlaufen. Jetzt habe ich nur einen einzigen Wunsch – eine Operation.«

Im Hintergrund höre ich die singenden Tänzer, die jetzt zur Hochform auflaufen. Aber jetzt hat das Ganze für mich eine andere Bedeutung.

Monicah nimmt Paul, mich und das Filmteam mit zu einer Dorfschule, in der sie vor einer Gruppe von Mädchen sprechen wird, und erklärt mir: »Es gibt heute weitaus mehr Mädchen, die sich nicht beschneiden lassen wollen. Manche laufen weg und suchen bei mir Unterschlupf. Oft kommen die Eltern mit der Polizei zu mir nach Hause und fordern ihre Töchter zurück.«

Sie plant ein Frauenhaus, einen Zufluchtsort für Mädchen, aber nicht nur für die, die vor der Beschneidung fliehen. Das weiter verbreitete Problem seien heute die Kinderehen. Mädchen würden mit 13, 14 Jahren verheiratet und müssten die Schule abbrechen.

»Das sind unsere Bräuche, unsere Werte! Ich werde den Verteidigern unserer Kultur gehörig auf die Nerven gehen!«

Monicah reist heute von Dorf zu Dorf, um die Eltern umzustimmen, und von Schule zu Schule, um die Mädchen wachzurütteln.

Vor einer Klasse von etwa 40 Mädchen erzählt sie die folgende Geschichte: Es war einmal ein König, der sollte seine Macht durch einen Tanz unter Beweis stellen. Das Problem war nur, dass der König ein miserabler Tänzer war. Und da die Frauen seines Landes nicht nur für ihre Schönheit und Stärke, sondern auch für ihre Anmut beim Tanz berühmt waren, hatte er Angst, sich lächerlich zu machen. Also kam er auf die Idee, allen Frauen seines Landes ein Bein abzuschneiden. Das hatte gleich mehrere Vorteile. Sie waren nicht mehr fähig, sich zur Wehr zu setzen, man konnte sie leichter kontrollieren, sie waren nicht in der Lage wegzulaufen – und sie würden nie mehr tanzen können.

Der König war schon lange tot, doch die Tradition setzte sich fort und verselbstständigte sich. Jetzt hieß es, ein Mädchen könne nur zur Frau werden, wenn man ihm ein Bein abnahm.

Nach vielen Jahren kam eine Reisende ins Land und wunderte sich über die Frauen, die bedrückt und scheu auf einem Bein dahinhüpften. Sie fragte sie, was los sei, warum man ihnen ein Bein abgeschnitten habe. Doch die Frauen kannten den Grund nicht und meinten, es sei eben ihre Kultur.

Die Reisende kam aus dem Staunen nicht mehr raus, denn überall die gleiche Antwort: »Es sind unsere Bräuche, unsere Werte.«

Irgendwann traf sie auf eine uralte Frau, die sich noch sehr gut an den von Minderwertigkeitsgefühlen zerfressenen König erinnern konnte. Die Frauen seien nur aus Neid, Angst und Missgunst verstümmelt worden. Von diesem Zeitpunkt an sorgte die Reisende dafür, dass die lächerlichen Gründe für die Grausamkeiten bekannt wurden.

»Und was glaubt ihr, wie die Frauen reagierten?«, wendet sich Monicah jetzt direkt an die Kinder.

Schweigen.

»Was ist los mit euch? Hat es euch die Sprache verschlagen?«

Keines der Mädchen reagiert. Sie sitzen da wie paralysiert.

Endlich meldet sich ein Mädchen schüchtern zu Wort: »Was ist aber, wenn wir nicht mehr dazugehören? Dann sind wir verflucht.«

»Es ist noch ein langer Weg, bis sich alle wehren und unsere Kultur hinterfragen«, sagt Monicah ein wenig später, als wir die Schule verlassen. »Ich will, dass sie Fragen stellen, unabhängig denken und über ihren eigenen Körper bestimmen. Aber dafür müssen sie akzeptieren, dass es einen Wert haben kann, Außenseiter zu sein.«

Monicah ist Außenseiterin, seit sie auf der Welt ist. Als Tochter einer Kikuyu-Mutter und eines Massai-Vaters wuchs sie in zwei sehr unterschiedlichen Kulturen auf. Während die Kikuyu offen für einen modernen Lebensstil und meist auch wirtschaftlich erfolgreich sind, halten sich die nomadisch geprägten Massai an feste Traditionen, die das gesamte Leben der Stammesangehörigen bestimmen.

Monicah kam, offensichtlich zur Bestürzung des Vaters, als Mädchen zur Welt. Er hatte sich einen Jungen erhofft und ignorierte fortan die unerwünschte dritte Tochter. Monicah versuchte alles, um ein Junge zu sein. Doch das brachte ihr noch mehr Ärger ein, denn ein Mädchen hatte sich wie ein Mädchen zu verhalten. So lernte sie schon früh, dass Männer wertvoller sind.

»Meine jüngeren Brüder bekamen Taschengeld, um sich flotte Haarschnitte verpassen zu lassen. Ich musste mir die Haare von meiner Mutter schneiden lassen, und so sah es dann auch aus.«

Dennoch hat die Mutter sie gefördert. Als sie dann starb, wurde Monicah trotz guter Zensuren aus der Schule genommen, denn ein Mädchen musste nicht gebildet sein, um eine gute Partie abzugeben. Sie sollte mit 16 an einen Massai verheiratet werden und hatte große Angst vor der Ehe. »Ich hatte keine Ahnung, was Sexualität bedeutet. Ich erinnerte mich nur an einen Ausspruch meiner Mutter: ›Nimm dich vor Männern in Acht, sie brechen dir die Beine und schwängern dich!‹ Und wer will sich schon die Beine brechen lassen?«

Der vom Vater ausgewählte Massai-Krieger war fast zehn Jahre älter als sie. Sie hatte keine Chance, ihn vor ihrer Heirat näher kennenzulernen.

»Natürlich kam schnell heraus, dass wir überhaupt nicht zueinander passten. Ich glaube, ich ging ihm gehörig auf die Nerven, weil ich es nicht einsah, dass ich meine Mahlzeit erst einnehmen durfte, wenn er sich satt gegessen hatte, ob nun etwas übrig blieb oder nicht. Auch habe ich nicht einsehen wollen, warum ich mit seinen Freunden schlafen sollte. Das sei nun einmal Massai-Tradition. Aber ich fühlte mich der Massai-Kultur nicht zugehörig und wehrte mich. Ich war wieder Außenseiterin, fühlte mich einsam und war sehr unglücklich.«

Ihr einziger Trost waren die Tage, an denen sie die Rinder und Schafe ihrer Sippe hütete. Da saß sie dann, mitten im Busch in Schulbücher vertieft, und holte den verpassten Unterrichtsstoff der Oberschule nach.

Die Frauen ihres Stammes akzeptierten sie nicht. Das lag zum Teil daran, dass sie kaum miteinander kommunizieren konnten. Die Sprache der Kikuyu unterscheidet sich beträchtlich von der des Massai-Stammes. Darüber hinaus war Monicah ihnen fremd. Sie war zu unabhängig, zu kritisch gegenüber den Stammesbräuchen. Und sie wusste genau, was ihre Rechte waren.

»Ich war nicht beschnitten. Die Kikuyu beschneiden ihre Mädchen nicht. Und da ich nicht so genau wusste, worum es ging, hatte ich zunächst auch nichts gegen eine Beschneidung einzuwenden, bis ich eine solche Prozedur mit eigenen Augen sah. Es war ein Mädchen in meinem Dorf. Sie wurde von Männern festgehalten und schrie so laut, dass es mich heute noch in meinen Träumen verfolgt.«

An diesem Tag beschloss Monicah, sich auch diesem Brauch zu widersetzen. Doch als sie den Frauen ihren Beschluss mitteilte, lachten diese nur und sagten: »Wir werden dich schon kriegen. Warte nur, bis du dein erstes Kind zur Welt bringst. Dann kannst du dich nicht wehren.«

Sie wurde schwanger, und die Angst vor der Geburt ihres ersten Kindes, die Angst davor, der Hebamme, die auch gleichzeitig die Beschneiderin sein würde, mit ihren Glasscherben und Dornen wehrlos ausgeliefert zu sein, wuchs von Monat zu Monat. Als sie im siebten Monat war, belauschte sie ein Gespräch und erfuhr, dass man mit der Drohung Ernst machen wollte.

Und dann kam der Tag vor der Geburt. Als ihre Fruchtblase platzte, schlich sie sich aus dem Lager. Es war Nacht, und ganz in der Nähe heulten hungrige Hyänen. Dreizehn Kilometer lief sie durch den Busch, stolperte über Felsbrocken und kletterte über Zäune und Erdwälle, begleitet von immer stärker werdenden Wehen, dabei immer die Ohren gespitzt, ob ihr jemand folgte. Ein paar Stunden vor der Geburt brach sie vor der Tür einer Freundin zusammen. Diese führte Monicah ins nahe gelegene Krankenhaus, und dort brachte sie ihren ersten Sohn gesund zur Welt.

Ihre Abschlussrede in unserem Institut beschloss sie vor einer erstarrten Zuhörerschaft von Hunderten von Keraliten mit folgenden Worten: »Meine Mutter hat immer gesagt, eine Frau werde nicht geboren, eine Frau werde gemacht. Und erst, als ich Augenzeugin einer der grausamsten Formen von Gewalt gegen Frauen wurde, verstand ich, was dieser Satz bedeutet. Ja, eine Frau wird gemacht, aber gleichzeitig wird ein Menschenleben zerstört! Man erlaubt einer Frau nicht, sie selbst zu sein. Sie wird zu einem Symbol für dies oder jenes, zur Mutter der Erde oder zur Hure des Universums. Das ist die Realität in der weltweit gepriesenen Kultur der Massai. Ich kann nicht anders, als gegen die Normen meines Stammes aufzubegehren. Und darum gehe ich zurück, um es den Wächtern unserer Kultur ungemütlich zu machen.«

Mit dieser Mission war sie 2010 zu uns ins Institut gekommen. Hier entwickelte sie ihre Konzepte und zukünftigen Aktionen. Mit einem Rucksack voller Ideen und Strategien ging sie zurück in ihr Dorf, um gegen alle Widerstände für die Selbstbestimmung der Frauen ihres Stammes zu kämpfen.

4.Nur nicht die Wut verlieren

Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf nicht weit von Bonn. Teil unseres lang gestreckten Hauses ist ein großzügiger Musikraum, der zu einer Begegnungsstätte für Musiker, Schauspieler, Schüler und Studenten wurde.

Ich erinnere mich noch gut an die unkonventionellen Künstler und politisch interessierten Studenten, die bei uns ein und aus gingen, an lebhafte und laute Diskussionen über Themen, die damals in den frühen Siebzigerjahren den Menschen unter den Nägeln brannten. Auch auf mich hatten diese Themen großen Einfluss.

Obwohl meine Eltern ihr Studium schon Mitte der Sechzigerjahre beendet hatten, waren sie solidarisch mit der 68er-Studentenbewegung. Politische und gesellschaftliche Vorgänge waren bei uns Tischgespräch, und es wurde viel gelesen. Da ich selbst nur noch mit umständlichen Vergrößerungsgläsern lesen konnte, wurde mir oft abends vorgelesen, neben »Pippi Langstrumpf«, »Momo« und den Büchern über Michel aus Lönneberga auch solche über Themen, die meine Eltern und ihre Generation beschäftigten. Meistens ging es um die Abkehr von Konventionen, um den Ausbruch aus der Normalität. Und auch wenn ich mich nicht mehr genau an einzelne Inhalte erinnere, wirken die Bücher bis heute nach. Ganz besonders erinnere ich mich an drei Sachbücher, die meine Einstellung zum Leben im Abseits sehr beeinflusst haben.

Da war der Titel »Philosoph in Haar« von Hermann Döll, einem Philosophiedozenten, der aufgrund einer Stoffwechselkrankheit zeitweilig Symptome von »Verwirrung«, wie Unruhe und Aggressivität, zeigte und in die psychiatrische Klinik Haar eingewiesen, mit Medikamenten stumpf gemacht und übergangsweise entmündigt wurde. Niemand konnte ihm helfen, denn er reagierte in den Augen der Psychiater genau so, wie man es von einem »Abnormalen«, nicht den Ansprüchen des Mainstreams Entsprechenden erwarten würde. Nur durch Reflexion und kritische Betrachtung seiner Umwelt war er in der Lage, sich selbst aus Haar zu befreien.

Was mich mit Hermann Döll verband, war die Tatsache, dass auch ich mich in Verhaltensmustern gefangen sah, die Lehrer und Mitschüler von mir zu erwarten schienen. Ich wurde nicht mehr für voll genommen und war irgendwann selbst davon überzeugt, dass ich es auch nicht besser verdiente. Und hier beginnt, wie bei Hermann Döll, ein Kreislauf, den man nur schwer durchbrechen kann.

Die geringen Erwartungen, die man an mich stellte, spiegelten sich nach und nach auch in meiner Selbsteinschätzung und in meinen Verhaltensweisen wider. Ohne meine Grenzen auszutesten, entschied ich bei Wettkämpfen im Sport, bei Aufgaben in der Schule oder bei Gesellschaftsspielen auf Geburtstagsfeiern oft für mich, dass ich nur im Weg stand. Bevor man mich mit gut gemeinten Entschuldigungen ausmustern konnte, trat ich lieber selbst an den Rand des Geschehens und sah der Welt aus dem Abseits zu. Das ging so lange, bis ich etwas Wichtiges begriff: Das Blindwerden war nicht das eigentliche Problem, das Problem waren die Menschen, die nicht flexibel genug sind, andere, die nicht der Norm entsprechen, als Gleichwertige zu behandeln. Und noch etwas beeinträchtigte mein Selbstwertgefühl: Ich war durch mein passives Verhalten Handlanger der Ausgrenzung geworden. Ich machte es meinem Umfeld leicht, indem ich mich freiwillig zurückzog und nicht aufbegehrte. Ich wurde für viele unsichtbar, weil ich nicht widerstand. Diese unangenehme Wahrheit gab mir den nötigen Stoß, Selbstzweifel in konstruktive Wut umzuwandeln. Und erst als ich meine Empörung über die Dummheit und Ignoranz der Sehenden äußern konnte, fing ich an, die Blindheit und das Leben als Außenseiter anzunehmen. Mit grimmigem Vergnügen stellte ich nach drei Jahren sozialer Isolation und Selbstisolation fest: Es gibt ein Recht, blind zu sein, ohne behindert zu werden.

Elektrisiert hatte mich auch eine Biografie, die meinem Vater Anfang der Achtzigerjahre in die Hände fiel. Sie handelte vom Leben der Philosophin und Sozialaktivistin Angela Davis. Sie war in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA aktiv und wurde im August 1970, also knapp einen Monat vor meiner Geburt, verhaftet. Angeblich hatte sie die Schusswaffe besorgt, mit der beim Befreiungsversuch eines Häftlings vier Menschen getötet worden waren. Mein Vater konnte sich noch an die bis nach Europa reichende Solidaritätsbewegung erinnern. Angela Davis gehörte damals zu den bekanntesten politischen Gefangenen Amerikas, wurde aber 1972 in einem spektakulären Prozess, der mit der Todesstrafe hätte enden können, von allen Anklagepunkten freigesprochen.

An ihre Biografie erinnere ich mich nur bruchstückhaft wie an einen spannenden Thriller. Begeistert haben mich damals die Aktivisten der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, besonders ihr Kampf um Gleichberechtigung und um Selbstachtung. Durch die Berichte über den in den USA vorherrschenden Rassismus der Sechziger- und Siebzigerjahre lernte ich zu meinem Erstaunen, dass es für Schwarze nicht selbstverständlich war, ihr Äußeres, ihre Hautfarbe, Gesichtszüge und die Beschaffenheit ihrer Haare, als schön zu empfinden. Man sprach von einem internalisierten Rassismus, der dazu führte, dass Schwarze versuchten, ihre Haut aufzuhellen und ihre Haare zu glätten. Man sah sich selbst aus der Sicht der weißen Unterdrücker und empfand dunkle Haut und krauses Haar als minderwertig und unschön.

Und dann die Kehrtwende in der schwarzen Bewegung, die Aussage, die mich wie ein Blitz traf: »Black is beautiful!«