Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Ein authentischer Bericht einer spektakulären Reise« FR Endlich wieder im KiWi Paperback: Der Bestseller von Sabriye Tenberken, die in Lhasa die erste Blindenschule Tibets gegründet hat. Die Kinder werden u.a. in Tibetisch, Chinesisch und Englisch unterrichtet; daneben gibt es eine Trainingsstätte, in der blinde Jugendliche und Erwachsene in verschiedenen Berufen ausgebildet werden. Von ihrem großen Abenteuer, bei dem sie häufig vor dem Scheitern stand, erzählt Sabriye Tenberken – die selbst blind ist – mit viel Humor und voller Zuneigung zu den Tibetern und ihrer so ganz anderen Kultur. Und sie zeigt uns, dass Blindsein keine Behinderung ist – wer nur will, kann seinen eigenen Traum verwirklichen. »Mit viel Einfühlsamkeit schafft es die Autorin, dass ihr Erfahrungsbericht Sehenden die Augen öffnet.« (Brigitte)

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

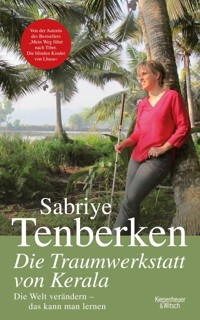

Sabriye Tenberken

Mein Weg führt nach Tibet

Die blinden Kinder von Lhasa

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Sabriye Tenberken

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Sabriye Tenberken

Sabriye Tenberken, geboren 1970 in Köln, erblindet im Alter von zwölf Jahren. Sie hat Tibetologie, Soziologie und Philosophie studiert und kümmert sich seit 1998 zusammen mit ihrem Lebensgefährten Paul Kronenberg um das von ihnen gegründete Blindenzentrum in Lhasa, ein Trainingszentrum für Leiter sozialer Projekte im südindischen Kerala und die weltweite Arbeit für Blinde mit ihrer Organisation Braille ohne Grenzen. Sabriye Tenberken wurde für ihr Engagement u. a. mit dem Charity-Bambi der Burda-Verlagsgruppe, mit dem Hero Award des Time Magazine und dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet sowie, ebenso wie Paul Kronenberg, von der holländischen Königin zum Ritter von Oranje geschlagen. 2006 erschien ihr Buch Das siebte Jahr. Von Tibet nach Indien.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

In Tibet leben sie am Rande der Gesellschaft: blinde Kinder. Seit die damals 26-jährige Sabriye Tenberken in ihre Dörfer gekommen ist, haben sie eine Zukunft. Kelsang Meto (»Glücksblume«), so wird die von den Kindern genannt, gründet die erste Blindenschule Tibets. Sie weiß, wie wichtig Förderung und Ausbildung sind – sie ist selbst blind. Ihren Wunsch, Tibetologie zu studieren, musste Sabriye Tenberken gegen viele Widerstände durchsetzen. Sie entwickelte erstmals eine spezielle Brailleschrift für die tibetische Sprache und reiste nach Tibet, um blinde Kinder ausfindig zu machen, die oft ausgegrenzt und benachteiligt werden. Schulen gab es für sie bisher nicht, und auch das hat Sabriye Tenberken geändert: Inzwischen leben und lernen rund 30 Kinder in der Einrichtung, die sie mit ihrem Freund Paul Kronenberg, den sie auf Ihrer Reise kennenlernte, gegründet hat. Die Kinder werden u. a. in Tibetisch, Chinesisch und Englisch unterrichtet; daneben gibt es eine Trainingsstätte, in der blinde Jugendliche und Erwachsene in verschiedenen Berufen ausgebildet werden. Von ihrem großen Abenteuer, bei dem sie häufig vor dem Scheitern stand, erzählt Sabriye Tenberken mit viel Humor und voller Zuneigung zu den Tibetern und ihrer so ganz anderen Kultur. Und sie zeigt uns, dass Blindsein keine Behinderung ist – wer nur will, kann seinen eigenen Traum verwirklichen.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2000, 2002, 2012, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Fotos im Bildteil: © Paul Kronenberg

Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln

Coverfoto: © Paul Kronenberg

ISBN978-3-462-30598-2

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

Epilog

Förderkreis Blinden-Zentrum Tibet

Beste Frans,

ook voor jou een doel voor ogen!

Ich danke dem Tibetologen Th. Dodin für seine fachkundige Beratung. –

Die Namen einiger Personen, die in diesem Buch vorkommen, wurden geändert.

1

»Kelsang Meto! Kelsang Meto!«

Die Rufe kommen von tief unten. Ich treibe das Pferd weiter. Ruhig und sicher platziert es seine Hufe auf dem steinigen Schräghang. Einen richtigen Weg gibt es nicht, und das Tier hält von Mal zu Mal inne, wie um abzuwägen, welcher Felsbrocken den sichersten Tritt verspricht.

»Kelsang Meto! Komm zurück!« Die angsterfüllten Stimmen scheinen weit entfernt.

Aber umkehren will ich jetzt nicht. Ich darf die Konzentration des Pferdes nicht brechen, und der Rückweg wäre vielleicht noch gefährlicher. Steine poltern uns entgegen, und hin und wieder macht das Pferd einen gewagten Satz, um dem Steinschlag auszuweichen. Es ist ein kleines Bergpferd, das die Kunst des Kletterns beherrscht.

Man hatte mich gewarnt. Der Hengst sei aggressiv und versuche oft genug, sich durch Bocken seines Reiters zu entledigen. Doch ich war auch bockig und hatte mich diesem »Teufel« anvertraut. Und jetzt bin ich froh darüber. Denn das Pferd, von seinem Besitzer Nagpo (der Schwarze) genannt, ist ruhig und hoch konzentriert. Als Kind hatte ich gelernt, mit angeblich schwierigen und temperamentvollen Pferden umzugehen. Das waren oft die sensiblen und intelligenten Tiere, und ich wusste bald, dass ich mich ihnen getrost anvertrauen durfte.

»Kelsang Meto!« brüllt es von unten, »ein Gewitter zieht auf. Wir können nicht über den Pass!«

»Wir müssen!« rufe ich zurück. »Auf der anderen Seite gibt es ein Dorf, und da finden wir bestimmt auch ein Dach über dem Kopf!«

Ein Bauer hatte uns vor dem Unwetter gewarnt: Wir sollten versuchen, möglichst schnell ins nächste Dorf zu gelangen. Diesseits des Passes würden wir zwischen den Geröllhalden höchstens ein bisschen Gras zum Lagern finden, aber nichts, was uns in der Nacht Schutz bieten könnte.

Nagpo hält kurz inne, um unserem Gebrüll zu lauschen. Nach meinem leisen »Tschua!« setzt er sich wieder in Bewegung. Fünf Tage habe ich auf dem Rücken des Pferdes zugebracht, und wir haben uns inzwischen auf eine ganz eigene Sprache geeinigt. Peitsche oder Gerte, selbst Zügel und Schenkeldruck sind nicht mehr nötig, kurze Befehle und leichte Gewichtsveränderungen genügen.

Wind setzt ein, er pfeift in den Ohren und reißt am Gepäck, das hinter mir am Sattel festgebunden ist. Der Wind wird stärker. Er entwickelt sich allmählich zum Sturm. Zum Glück können uns die Windstöße hier nicht gefährden, denn sie kommen von hinten und drücken uns lediglich gegen den Berg.

Bald höre ich das Keuchen der anderen, die doch beschlossen haben, die Passüberquerung zu wagen. Sie sind abgestiegen und klettern nun neben den Tieren her. Ich verlasse mich lieber auf mein Pferd, lasse die Zügel lang herunterhängen und konzentriere mich völlig darauf, Nagpo ruhig zu halten.

Dann haben wir es geschafft. Das Pferd steht schweißgebadet und schwer schnaubend auf der Passhöhe. Der Sturm will uns auf die andere Seite des Berges treiben. Ich steige ab und stelle mich in Nagpos Windschatten, um auf die anderen zu warten. Ich bin überzeugt, dass wir das Gröbste hinter uns haben, und merke, wie mich nach all der Anspannung eine große Müdigkeit überfällt. Was ich nicht ahne: Die bisherigen Strapazen waren nur das harmlose Vorspiel zum wirklichen Inferno.

Als alle unüberhörbar fluchend und völlig außer Atem die Passhöhe erreicht haben, geht es weiter, zunächst ein Stück auf dem Grat entlang. Ich mit Nagpo voran, inständig hoffend, dass wir auf der anderen Seite einen gangbaren Weg finden. Der Hengst ist sicherer und willensstärker als die anderen Pferde und gilt ihnen daher als Leittier. Auch scheint er ein Gespür dafür zu haben, wohin er treten kann. Behutsam wählt er eine Route und testet sie mit den Hufen. Die Erde rutscht unter seinen Tritten, Steine rollen in die Tiefe. Es gibt wohl doch keinen richtigen Weg.

Nagpo zögert einen Moment, und dann setzt er an: ein Sprung von Fels zu Fels, ein gewagter Satz, wie auch meine Reisegefährten später berichten. Es geht über eine breite und unendlich tiefe Felsspalte. Mein linker Steigbügel löst sich bei diesem Sprung, und nach einer elend langen Sekunde klirrt er leise tief unten auf dem felsigen Boden.

Ich spüre, wie sich meine Höhenangst bemerkbar macht, und für einen kurzen Augenblick packt mich das kalte Grausen. Aber ich fasse mich schnell wieder. Ich habe jetzt keine Zeit darüber nachzudenken, was geschehen wäre, wenn ich mich nicht hätte im Sattel halten können. Schnell geht es weiter. Von Fels zu Fels, Sprung um Sprung, tiefer und tiefer.

»Kelsang Meto!« Die Stimmen klingen verzweifelt. Die anderen stehen mit ihren Pferden noch jenseits der Felsspalte.

Auf einem ebenen Stück, einem kleinen Felsplateau, wie ich vermute, bringe ich Nagpo zum Stehen. »Ich warte hier«, rufe ich zurück, »sucht euch einen anderen Weg!« Ich warte lange, viel zu lange. Gedanken schießen mir durch den Kopf. Was, wenn der Sturm, der jetzt um die Felsen heult, sie packt und in die Tiefe wirft?

Nach langen Minuten höre ich, wie sie sich von einer anderen Seite nähern. Aber ich höre noch etwas anderes, ein Donnergrollen in der Ferne, das rasch näher kommt. »Weiter! Weiter!« rufen sie mir zu, und mit einem leisen »Tschua!« setze ich Nagpo wieder in Bewegung.

Der Sturm wird stärker. Er zerrt an meinem Hutband und reißt mir den Hut vom Kopf. Ich lasse ihn fliegen. Die Menschen hier glauben, dass ein wieder gefundener Hut Unglück bringt. Das kann ich im Moment nicht brauchen. Wichtig ist nur die Konzentration meiner vier Sinne auf das, was hier geschieht: Es stürmt. Es donnert. Die Luft ist erfüllt von Sand und feinem Staub, der sich in den Augen festsetzt. Ich ziehe ein Halstuch über die Augen, denn die brauche ich nicht. Ich brauche meine Ohren, um die Steinlawinen heranrollen zu hören, ich brauche meinen Mund, um mit beruhigenden Lauten das Pferd bei Laune zu halten, und ich brauche meinen Gleichgewichtssinn, um auf dem hölzernen Sattel, dessen Bauchgurt sich langsam zu lösen beginnt, sicher oben zu bleiben. Jetzt zählt nur die Bewegung unter mir, jeder Tritt und Sprung des Pferdes.

»Kelsang Meto!« ruft es von hinten, »mehr nach rechts! Links ist der Abgrund!«

Pferde suchen sich gern eine Leitlinie. Und mir wird bewusst, dass mein linker Fuß steigbügellos über dem Nichts baumelt. Ich kann und will das Pferd aber nicht mehr beeinflussen und verlasse mich einfach darauf, dass es weiss, was es tut.

Nagpo scheut auf, denn es donnert nicht weit von uns. Ich höre ein lautes Krachen, Steine splittern, Pferde wiehern panisch, und dann ein Schrei, der mich aus meiner Konzentration reißt. Was war das? Es hatte sich angehört, als wäre ein Felsbrocken in die Tiefe gestürzt und hätte jemanden mit sich gerissen. In meiner Vorstellung sehe ich einen zerschmetterten Körper tief unten in der Felsschlucht. Ich war es, die sie gezwungen hat, mir über den Pass zu folgen, schießt es mir durch den Kopf. Sie wollten mich nicht alleine lassen. Und jetzt ist es meine Schuld, wenn etwas passiert ist.

Ich versuche Nagpo auf dem engen Bergpfad zu wenden, doch er wehrt sich, und mit Recht, denke ich. Was soll ich tun? Ist es fair, einfach hier zu warten? Noch einmal versuche ich Nagpo zu wenden, doch jetzt beginnt er zu bocken, er will weiter nach unten. Um das nervös gewordene Pferd ruhig auf der Stelle zu halten, steige ich ab. Ein zweiter Donnerschlag hallt durch die Nacht. Es beginnt zu regnen. In mächtigen kalten Strömen fließt das Wasser auf mich herab, läuft in meine Kleidung, und bald bin ich durch und durch nass. Plötzlich vernehme ich Pferdegetrappel, das sich schnell von oben nähert. »Was ist passiert?« rufe ich in die Dunkelheit.

Ich höre eine Stimme, doch Regen und Wind verschlucken die Worte. Erst als sie näher kommen, höre ich, wie sie rufen: »Weiter, weiter! Nichts passiert, nur ein kleiner Sturz!«

Ich steige wieder auf, und gefolgt von den klappernden Hufen der Pferde und den polternden Stiefeln der Reiter, die neben ihren Tieren herlaufen, treibe ich Nagpo weiter abwärts. Es geht um eine kleine Felsnase, und ich merke, wie der Weg unter seinen Hufen allmählich eben und sandig wird.

Mit den vor Anspannung und Kälte zitternden Pferden stehen wir unter einem Vordach eines Stalls. Wir brauchen nicht lange zu warten, da springt ein eifriger Bauer aus dem Haus und scheucht uns mit lautem Gebrüll zurück in den Regen. Wir versuchen es im Nachbarhof, doch dort hetzt man die Hunde auf uns. Wir sehen wohl wirklich zu unappetitlich aus.

Eine alte Bauersfrau öffnet ein Fenster und hört uns endlich an. Dolma stellt sich vor sie, zeigt auf unsere kleine Karawane und beginnt ihren Vortrag. Sie beschreibt den langen und beschwerlichen Weg über den hohen Pass, verweist auf unsere triefend nassen Kleider und auf ihr Bein, das sie sich bei dem Sturz verletzt hat.

»Ozi-ah!« stöhnt die Bäuerin mitleidsvoll und rührt sich nicht von der Stelle.

Um unsere Not eindrucksvoll zu veranschaulichen, humpelt Dolma nun vor dem Fenster auf und ab, begleitet von schmerzerfüllten Ausrufen. Sie scheint dabei äußerst komische Grimassen zu ziehen, denn die Bäuerin fängt plötzlich lauthals an zu lachen. Nach einer Weile jedoch wird ihr das Schauspiel zu dumm, sie zieht ihren Kopf wieder in die warme Hütte zurück und schlägt das Fenster mit einem Krachen zu.

Entmutigt stehen wir mit unseren Pferden im Regen. Wir bitten Dolma, es noch einmal zu versuchen. »Ohlohi!« ruft sie einige Hütten weiter in die Dunkelheit. Bald darauf öffnen sich ein paar Fenster.

»Wir brauchen nur ein Dach über dem Kopf, einen Stall vielleicht!« ruft Dolma, und es klingt wahrhaft kläglich.

»Woher kommt ihr denn?« will ein skeptischer Bauer wissen.

Sie erzählt, dass wir über eine Woche zu Pferd unterwegs waren, um blinden Kindern von einer neu erfundenen Blindenschrift zu erzählen. »Kelsang Meto ist selbst blind!« sagt sie, packt mich am Ärmel und schiebt mich wie ein Ausstellungsstück vor das geöffnete Fenster.

»Huuu! Da ist ein Ausländer«, rufen die Kinder aufgeregt, die nun auch ihre Köpfe aus den Fenstern stecken.

»Kelsang Meto«, sagt Dolma und nun ist sie richtig in Fahrt, »Kelsang Meto ist allein nach Tibet gereist, um blinden Menschen das Lesen und Schreiben beizubringen!«

»Nying dscheh! Wie rührend«, stöhnen die Bauersfrauen und schnalzen voller Anteilnahme mit der Zunge. Doch weiter geschieht nichts.

Jetzt wird Dolma wütend, ihre Stimme überschlägt sich fast: »Wenn ihr uns heute Nacht nicht aufnehmt, dann wird es heißen, die Tibeter seien nicht gastfreundlich, sie ließen die Fremden vor der Türe erfrieren!«

Das scheint endlich Wirkung zu zeigen. Langsam wird ein Tor aufgeschoben, und ein alter Mann bittet uns freundlich herein.

2

»Die Passagiere des Fluges CA936 nach Peking werden gebeten, sich zum Flugsteig B zu begeben.«

Es war nicht meine erste Reise nach China, und es war auch nicht das erste Mal, dass ich alleine reiste. Dennoch hatte ich aus meinem Freundeskreis die verschiedensten Bedenken und Vorwürfe zu hören bekommen. »Das ist doch wohl nicht dein Ernst mit diesem verrückten Trip«, hatte Thierry gesagt, ein Doktorand des tibetologischen Seminars. Und ganz französischer Macho fügte er hinzu: »Mädchen, Mädchen! Man kann dich doch nicht so alleine ziehen lassen, du brauchst doch bestimmt männliche Begleitung! Warte noch ein Vierteljahr, dann begleite ich dich nach Lhasa.«

Ein anderer Kommilitone brach in schallendes Gelächter aus, als ich mich von ihm verabschiedete: »Blind durch Tibet. Das klingt ja wie ein Hollywood-Film.« Und die Mutter einer Freundin fragte besorgt, ob ich denn eine Erlaubnis von meinen Eltern hätte. Ich war zu der Zeit sechsundzwanzig.

Christoph, mein damaliger Freund, hatte nur gefragt: »Was willst du eigentlich damit beweisen? Wer zwingt dich denn, alles alleine durchzuziehen? Kannst du nicht erst einmal dein Studium beenden; dann können wir zusammenleben und auch zusammen reisen.« Christoph und ich waren schon einmal in China gewesen. Nach einem Monat war er zurückgeflogen, während ich zwei weitere Monate blieb, um einen kleinen Teil des riesigen Landes auf eigene Faust zu erkunden. Ich war erst recht unsicher gewesen, ob ich eine solche Reise ohne sehende Begleitung meistern könnte, aber bald schon merkte ich, wie leicht es ging, wenn man nur auf die Zufälle im Leben vertraute und offen für das Unvorhersehbare war. Ich lernte die Freiheit kennen, ohne Plan und Termine alles tun zu können, was mir gerade in den Kopf kam.

Wieder nach Hause zurückgekehrt, vermisste ich die Selbstständigkeit, die ich unterwegs so genossen hatte. Hier in Deutschland wusste jeder, was für mich richtig war – ob es nun gut gemeinte Ratschläge meiner Freunde waren oder mit dem Brustton der Überzeugung vorgebrachte Empfehlungen meiner Professoren. Ich hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Ich wollte das alles hinter mir lassen, und deshalb schmiedete ich neue Reisepläne. Doch diesmal wollte ich nicht einfach von Ort zu Ort ziehen, sondern meinen lang gehegten Wunsch realisieren, irgendwo auf dem tibetischen Hochland eine Schule für Blinde aufzubauen.

»Schön machst du das«, hatte Christoph bitter gesagt. »Du läufst davon, lässt mich hier zurück, und alles nur für deinen Egotrip.«

Fast hätte ich mich schon schuldig gefühlt, doch dann setzte ich mich zur Wehr: »Was hält dich denn hier zurück? Pack deine Sachen und lass deinen Job und alles hinter dir!«

Christoph wusste erst einmal keine Antwort. Gerald, ein Freund, sprang ihm zur Seite: »Sabriye, ich glaube, du hast kein Gefühl dafür, was Sicherheit bedeutet. Du wirst auch noch erfahren, was es heißt, sich um ein Haus, eine Familie und einen regulären Job zu kümmern. Du willst auch wissen, was du erreicht hast, wenn du sechzig bist.«

Über ein derart oberlehrerhaftes Gerede konnte ich furchtbar in Rage geraten: »Muss ich aufhören, mein Leben zu genießen, nur weil ich irgendwann sechzig werde?«

Aber Gerald hatte etwas in mir getroffen. Denn ich fragte mich manchmal selbst, ob ich den richtigen Weg eingeschlagen hatte. Vielleicht hätte ich doch etwas »Solideres« studieren sollen, das mir bessere Berufschancen eröffnete.

Und vielleicht war es ja wirklich verrückt, alleine nach Tibet zu fahren, um mal eben die Lebensverhältnisse der blinden Menschen dort zu erkunden. Normalerweise würde man dafür ein ganzes Forschungsteam losschicken. Zumindest würde jeder vernünftige Mensch einen solchen Trip rundherum abgesichert über eine Reiseagentur buchen. Was brachte mich immer wieder zu solchen Alleingängen?

Bis heute weiß ich die Antwort nicht genau. Aber es gibt einen Traum, den ich vor jeder großen Anspannung träume: Ich stehe am Rand einer Sanddüne und schaue aufs Meer. Der Himmel ist hellblau, und das Meer ist glatt und dunkel. Die Sonne scheint, und der Strand ist voller Menschen. Plötzlich sehe ich, wie sich weit hinten am Horizont eine tiefblaue Wasserwand aufbaut und langsam und lautlos auf den Strand zurollt. Alle Menschen springen auf und rennen mir entgegen. Aber ich gehe auf die Wasserwand zu. Ich fühle, wie angespannt und konzentriert ich bin, aber auch fasziniert von dem, was da kommen mag.

Schließlich hat die Wasserwand den Strand erreicht. Sie ist jetzt unheimlich hoch und verdeckt den halben Himmel. Irgendwann, wenn die Spannung am höchsten ist, schlägt sie um und rollt über mich hin. Und da merke ich, dass die Last, die ich in den Wassermassen vermutet hatte, gar nicht so schwer ist. Im Gegenteil. Ich fühle mich leicht und stark und voller Energie, habe das Gefühl, dass ich alles, was ich will, auch erreichen kann.

»Die Passagiere des Fluges CA936 nach Peking werden gebeten, sich zum Flugsteig B zu begeben!«

»Das war schon der zweite Aufruf! Jetzt musst du aber langsam mal los.« Meine Eltern waren schon ein bisschen nervös. Doch sie ließen mich im Vertrauen darauf, dass ich mich schon durchschlagen würde, gerne ziehen. Meine Mutter hatte sich sogar von meiner freudigen Erregung anstecken lassen. Sie kannte das Gefühl, raus zu wollen, alles hinter sich zu lassen. Als junge Studentin war sie für zwei Jahre in die Türkei gegangen, hatte in Ankara islamische Kunst studiert und war – bisweilen in Männerkleidern – mit Architekturstudenten durch Ost-Anatolien gereist, um seldschukische Moscheen zu vermessen. »Wenn du etwas wirklich willst, dann wirst du es auch irgendwie schaffen«, hatte sie immer gesagt.

Dennoch hatte ich jetzt das Gefühl, sie, meinen Vater und vielleicht auch mich selbst beruhigen zu müssen. Und so meinte ich: »Es ist doch eigentlich nichts dabei. Was unterscheidet mich schon von jeder anderen Touristin?«

Und wie jede andere Touristin suchte ich nach dem dritten Aufruf mein Handgepäck zusammen. Betont lässig, um das plötzlich mit aller Macht aufflackernde Reisefieber zu verbergen, kontrollierte ich ein letztes Mal, ob alle Papiere sicher in meinen vielen Jackentaschen verstaut waren, und verabschiedete mich kurz. Neben uns stand schon ein Elektrofahrzeug bereit, um mich durch die unendlich langen Gänge des Frankfurter Flughafens zu transportieren – eine bequeme und lustige Angelegenheit. Aber ein wenig blöd kam ich mir auch vor, denn ich bin zwar blind, aber laufen kann ich prima.

»Wohin soll es denn gehen?« fragte der Elektrowagen-Fahrer interessiert.

»Nach Peking, und von da reise ich weiter nach Tibet.«

»Und das machen Sie so ganz alleine?« fragte er verwundert.

Ich nickte und tat so, als wäre es das Normalste von der Welt. In Wirklichkeit war ich mächtig aufgeregt, aber ich amüsierte mich auch über den Fahrer, dem es offenbar die Sprache verschlagen hatte. Er hielt hier und da an irgendwelchen Passkontrollen, wo ich meine Papiere zeigen musste, und endlich fragte er zögernd: »Wie machen Sie das denn?«

Ich dachte nach: »Ich habe eigentlich kein richtiges Konzept. Es passiert nämlich immer etwas Unvorhergesehenes. Ich muss auf den Zufall vertrauen und einfach flexibel sein.«

»Aber Sie sind da drüben doch ganz allein! Wer soll Ihnen da helfen?«

»Wenn ich nicht allein sein möchte und Hilfe brauche, dann bin ich auch nicht allein. Stellen Sie sich mal mit einem Blindenstock an einen belebten Ort. In China wimmelt es doch nur vor Menschen. Ich garantiere Ihnen: Innerhalb von zehn Minuten werden Sie von jemandem angesprochen.«

Sein Schweigen verriet mir, dass er sich das doch nicht so ganz vorstellen konnte und mich womöglich mit einem ungläubigen Blick bedachte. Deshalb fügte ich gut gelaunt hinzu: »Das Schöne ist, dass man auf diese Weise nur eine bestimmte Kategorie von Menschen trifft, nämlich die angenehmen, offenen und auch klugen Zeitgenossen. Die anderen, die ignoranten und arroganten, wollen sich doch gar nicht mit einem Blinden abgeben.«

»Das leuchtet mir ein«, sagte er schnell, denn er gehörte natürlich auch zu der angenehmen Sorte.

In diesem Moment drängte aus einem Seitengang eine große Gruppe von hektischen Passagieren und versperrte uns den Weg. Der Fahrer drückte zweimal heftig auf die Hupe und rief viel zu laut: »Achtung, Achtung! Dies ist ein Blinden-Transport! Nehmen Sie doch bitte Rücksicht!«

Mir war das etwas peinlich, und ich konnte mir gut vorstellen, wie mich die auseinander stiebenden Fluggäste erst erschreckt, dann mitleidig anstarrten. Solche Situationen hatte ich immer gehasst. Wenn ich etwa in einen überfüllten Bus einstieg und mich in die Nähe der Tür stellte, um dem Gedränge möglichst schnell wieder entfliehen zu können. War dann der Behindertenplatz okkupiert, kam es oft vor, dass der halbe Bus lautstark über die arme Person herfiel: »Sehen Sie denn nicht, dass Sie einen Behindertenplatz blockieren? Schämen Sie sich nicht, die blinde Frau einfach so stehen zu lassen?« Oft protestierte ich dann und sagte, dass ich sehr gut stehen könne. Und dann hörte ich nicht selten: »Die Blinden könnten ja ruhig etwas dankbarer sein, wenn man sich für sie einsetzt.«

In solchen Momenten wird mir immer mit aller Macht demonstriert, wie sehr die Gesellschaft doch an dem Klischee vom unselbstständigen und bemitleidenswerten Blinden hängt. Früher fühlte ich mich dann nicht als ernst zu nehmende Person, sondern als kleines Mädchen, das man bevormunden konnte, und fing oft an, vor Wut und Demütigung zu heulen.

Aber über die Jahre habe ich mir ein mehr oder weniger dickes Fell zugelegt und gelernt, eher amüsiert zu reagieren. Deshalb sagte ich jetzt zu dem Fahrer auch nur: »Das klappt ja toll! Ihr Spruch wirkt ja besser als ein Martinshorn.«

Am Flugsteig B angekommen, sprang er raus und machte Anstalten, mich umständlich aus dem Fahrzeug zu heben. Jetzt wurde es mir doch zu bunt. »Vielen Dank für Ihre Bemühungen, aber ich kann sehr gut allein aussteigen«, sagte ich freundlich, aber bestimmt.

Damit er nicht zu sehr gekränkt war, ließ ich ihn eine kleine Tragetasche zum Schalter bringen, wo er gleich halblaut mit dem Personal zu flüstern begann: »Das ist eine blinde Frau, die alleine nach Tibet reist. Kümmern Sie sich bitte um sie!«

Während des Fluges saß ich neben einem deutschen Flugzeugmechaniker, was mich absurderweise etwas beruhigte. Er hätte zwar bei einem Maschinenschaden hier oben in der Luft nicht viel tun können, aber immerhin konnte ich ihn bei ungewöhnlichen Geräuschen fragen, ob das alles seine Richtigkeit habe.

Links von mir saß ein Chinese, der sich bei der Stewardess eine »China Daily« bestellt hatte und während meiner Konversation mit dem Mechaniker über Flugzeuge und das Fliegen im Allgemeinen in seine Zeitung vertieft schien. Als das Abendessen abgeräumt war, nahm ich all meinen Mut zusammen und fragte ihn unter Anwendung meiner frisch erworbenen Chinesisch-Kenntnisse: »Sie leben in Peking?«

Ich bekam keine Antwort. Vielleicht hatte er nur genickt. Und so fragte ich einfach weiter, wie ich es in meinem dreiwöchigen Intensivkurs am Bochumer Sinicum gelernt hatte: »Haben Sie Kinder?«

Wieder keine Antwort. Vielleicht hatte er erneut genickt oder gar nicht reagiert, weil er nicht gerne zugeben wollte, keine Kinder zu haben.

»Ich habe keine Kinder«, meinte ich, um ihm zu signalisieren, dass wir möglicherweise das gleiche Los teilten. Ich fügte hinzu, dass ich 26 Jahre sei und Zentralasien-Wissenschaften an der Bonner Universität studiere.

Irgendwie schien ihn das nicht zu beeindrucken. Er war vielleicht schüchtern oder hatte mich einfach nicht verstanden. Wahrscheinlich ließ meine Aussprache erheblich zu wünschen übrig, und ich sagte entschuldigend: »Es tut mir leid, aber mein Chinesisch ist nicht sehr gut, ich habe ja nur drei Wochen gelernt.«

Mir wurde langsam unbehaglich zumute, denn noch immer kam keine Reaktion von links. Dafür aber von rechts. Der Flugzeugmechaniker klopfte mir auf die Schulter und meinte: »Fräulein, der Herr schläft und hat einen Kopfhörer auf, er kann Sie gar nicht hören.«

Als wir nach elf Stunden Flugzeit in Peking ankamen, war es bereits Mittag. Stickige Hitze erwartete uns, ein starker Kontrast zu der kalten Witterung in Deutschland. Die Sonne brannte erbarmungslos, und mir fiel das Atmen schwer. Der Flugzeugmechaniker begleitete mich bis zur Passkontrolle und verabschiedete sich: »Viel Glück für Ihre Reise. Man wird ja bestimmt mal von Ihnen in der Zeitung lesen.«

Ja, ja, dachte ich, »blinde Studentin in China vermisst«, das wird man lesen.

Jetzt war ich allein. Wie sollte es weitergehen? Angst hatte ich eigentlich nicht. Ich war nur ein bisschen angespannt, wie vor einer Prüfung, für die ich gut gelernt hatte. Irgendwie musste ich jedenfalls zu meinem Gepäck kommen.

Was hatte ich dem Elektrowagen-Fahrer gesagt? Man braucht sich nur mit einem Blindenstock hinzustellen, und einer der vielen Passanten hilft einem schon weiter! Gesagt, getan. Ich stellte mich, mit Handgepäck und Stock bewaffnet, an eine belebte Stelle. Und hier war es wirklich belebt. Stöckelschuhe klapperten hektisch neben gelassen ausschreitenden Wanderschuhen.

Kinder schrien aufgeregt, ich hörte chinesische, deutsche und englische Wortfetzen. Es wimmelte von Menschen, doch keiner blieb stehen.

Ich musste also selbst die Initiative ergreifen. Ich reihte mich in den Menschenstrom ein, der mich in eine Halle brachte, wo ich einen Informationsschalter vermutete. Nach einer Weile hörte ich einen Chinesen, der vermutlich zu einer Schalterbeamtin hinter einer Glasscheibe sprach. Ich hörte, dass er sich nach einer Bank erkundigte. Das war mein Schalter. Die Beamtin konnte mir bestimmt den Weg zum Gepäckband zeigen.

Als ich an der Reihe war, beugte ich mich zum Guckloch herunter und fragte einstudiert: »Entschuldigung, können Sie mir bitte eine Auskunft geben?« Die Frau sagte etwas, was ich nicht verstand, und ich redete einfach weiter: »Können Sie mir sagen, wo ich mein Gepäck finden kann?«

Die Frau hinter der Glasscheibe stand auf. »Da vorne«, meinte sie und deutete wohl irgendwohin.

Ich versuchte es anders. »Ich brauche Hilfe, um mein Gepäck zu finden«, sagte ich und zeigte meinen weißen Stock vor. Damit konnte sie wohl nichts anfangen, denn sie verwies mich auf ein Informationsschild irgendwo in der Halle.

Ich versuchte es noch einmal: »Entschuldigung, ich kann nicht sehen, und deswegen muss mir jemand zeigen, wo ich mein Gepäck finden kann.«

Unglücklicherweise bedeutet aber im Chinesischen »nicht sehen können« auch »nicht lesen können«. Und so meinte sie sehr hilfsbereit: »Wenn sie kein Chinesisch können – dort gibt es auch ein Schild in englischer Sprache.«

Es hatte sich schon eine kleine Schlange gebildet, und der Mann hinter mir räusperte sich nervös. Dann sagte er ungeduldig und ziemlich laut: »Die Ausländerin ist blind und braucht jemanden, der sie dorthin begleitet!«

Als ich mein Gepäck endlich eingesammelt hatte, fragte ich nach einem Taxistand. Zu meiner Überraschung klappte das ohne Probleme. Ich hatte an diesem Tag also schon einiges gemeistert, hatte meinen Rucksack gefunden, mit dem Fahrer einen Preis ausgehandelt und saß nun müde und zufrieden auf dem Rücksitz eines klappernden Taxis, das mich zu meinem Hotel im Zentrum Pekings fuhr.

3

Als ich nach 16 Stunden Tiefschlaf in meinem Hotel erwachte, verspürte ich mächtigen Hunger. Es war schon um die Mittagszeit, und ich wollte versuchen, ein Restaurant zu finden.

Die Restaurantsuche in China war stets eine meiner leichtesten Übungen. Ich brauchte nur die Straße entlangzulaufen, und wenn mir dann die entsprechenden Düfte in die Nase stiegen, steuerte ich darauf zu und fragte die erstbeste Person in meinem schönsten Chinesisch: »Ist dies ein Restaurant?« Meistens erhielt ich eine Antwort, die meine Vermutung bestätigte. Nur einmal geriet ich an zwei pubertierende Jungs, die bei meiner Frage in kreischendes Lachen ausbrachen. Nachdem sie sich wieder beruhigt hatten, führten sie mich zu einem anderen Haus, das wirklich ein Restaurant beherbergte. Ich hätte zu gerne gewusst, in was ich da beinahe hineingeraten wäre.

Wenn ich glücklich ein Restaurant gefunden hatte, galt es, die nächste Hürde zu nehmen, nämlich, einen freien Platz ausfindig zu machen und den Bauch auch wirklich voll zu kriegen. Sehende Touristen liefen immer zielstrebig in die Küche und zeigten auf die verschiedenen Gemüse- und Fleischgerichte. So einfach ging das bei mir nicht. Einen freien Tisch zu finden war allerdings nicht so schwer. Da hielt man sich erst einmal wie ein braver chinesischer Gast in der Nähe des Eingangs auf und wartete, bis man von einem Kellner zu einem Platz geleitet wurde. Bei dieser Aktion konnte man ihm gleichzeitig durch ein paar gezielt eingesetzte Ungeschicklichkeiten, wie etwa einen Stuhl anzurempeln, demonstrieren, dass er es mit einer Person zu tun hatte, die nicht nur nicht lesen, sondern auch nicht sehen konnte.

Wenn dann soweit alles geklärt war, hieß es zu bestellen. Das war Kapitel acht meines Chinesisch-Lehrbuchs, das ich aus Platzgründen leider hatte zu Hause lassen müssen, denn es umfasste vier große Ordner, die jeweils mit 150 mit Brailleschrift beschriebenen Blättern voll gestopft waren.

An meinem ersten Tag in Peking überlegte ich nicht lange und bestellte erst einmal Reis und eine Suppe.

»Möchten Sie sonst nichts?« fragte der Kellner verwundert.

Ich wollte schon, am Tag zuvor hatte ich das Abendessen ausgelassen. »Was haben Sie denn?« fragte ich.

Das hätte ich nicht tun sollen, denn jetzt textete er mich mit mindestens vierzig Gerichten zu, die alle sehr hübsch klangen, aber mir sonst nicht viel sagten. Ob er mir etwas empfehlen könne? Er stürmte los, und bald stand mein Tisch voller Schüsseln mit den herrlichsten Leckereien. Da gab es Schweinefleisch in Honigsoße, Krabben mit Paprika, Hühnchen mit Mandelsplittern und scharfem Ingwer, Fisch in Öl gebacken, scharf gewürzte Pilze und die verschiedensten Gemüse, für die ich bis heute keinen Namen weiß. Es war ein Festmahl für mindestens vier Personen. Ich war damals noch keine sehr geübte Stäbchen-Esserin, deshalb gab ich schon bald auf und bezahlte ein Vermögen für einen relativ kurzen, wenn auch intensiven und herrlichen Genuss.

Die Tage in Peking vor meiner Weiterreise nach Chengdu waren eine gute Lehrzeit. Ich kam ja aus einem Land, wo die Mutterinstinkte und Helfersyndrome auf Hochtouren laufen, wenn nur die Spitze eines Blindenstockes zu sehen ist. Wenn ich in Deutschland irgendwo zufällig in der Nähe eines Straßenübergangs auf jemanden wartete, passierte es mir oft, dass ich »haste nicht gesehen« gepackt und über die Straße gebracht wurde. Wenn ich dann protestierte, ließ mich der übereifrige Helfer schon mal vor Schreck und Scham mitten auf der Straße zurück und suchte schleunigst das Weite. Nein, über deutsche Hilfsbereitschaft brauchte ich mich nicht zu beklagen.

Hier in Peking war das anders. Abgesehen davon, dass es kaum Fußgängerampeln und Zebrastreifen gab, verstanden nur die Wenigsten den weißen Stock als Signal, das ihre Hilfsbereitschaft mobilisiert hätte. »Was ist denn das?« fragte mich eine Passantin, die mir entgegenkam. Sie nahm den Stock hoch und untersuchte ihn eingehend. »Den brauchen Sie nicht, hier gibt es doch Taxis, Busse und Straßenbahnen.« Es dauerte etwas, bis ich begriff, dass sie meinen Stock für einen Wanderstab hielt. Später, in Tibet, wurde ich auch schon mal gefragt, ob ich zum Skifahren ginge oder Schafe hüten wolle. Solche Missdeutungen passierten natürlich auch in meiner Heimatstadt Bonn: »Is dat en Minensuchjerät oder wat?«

»Bist du schon seit deiner Geburt blind?«

Ich saß neben einem sechsjährigen Mädchen im Flugzeug nach Chengdu.

»Carry!« Die Mutter, eine junge Britin, flüsterte streng: »So was kannst du doch nicht fragen.«

Natürlich konnte sie so was fragen. Ich war sogar froh darüber. Es gibt so viele Hemmungen und Unsicherheiten im Umgang mit Blinden, die nur auf diese Weise ausgeräumt werden können. Ich reagierte nicht auf den Einwand der Mutter und antwortete: »Das ist eine schwierige Frage. Meine Eltern haben meine Sehschädigung entdeckt, als ich ein kleines Kind war. Da konnte ich aber noch viel mehr sehen als heute.«

»Was denn?«

»Bis zum zwölften Lebensjahr habe ich Gesichter und Landschaften erkannt … und ich konnte Farben sehen und habe immer sehr viel gemalt.«

Farben spielen bis heute eine wichtige Rolle für mich. Meine Eltern taten gut daran, dem Rat der Augenärzte zu folgen, mich so lange wie möglich in der Farbwahrnehmung zu schulen. Und da Farben fast das Einzige waren, was ich wirklich sehen konnte, nutzte ich sie zur Orientierung. Beim Fahrradfahren zum Beispiel waren es der Grünstreifen oder der dunkelgraue Schatten der Bordsteinkante auf dem Asphalt.

Noch wichtiger aber sind Farben für mich als Gedächtnisstütze. Seit ich denken kann, habe ich Zahlen und Wörter Farben zugeordnet. So hat zum Beispiel die Zahl 4 eine goldgelbe Farbe, die 5 ist hellgrün und die 9 tomatenrot. Das macht es mir leicht, mir Telefonnummern oder Mathematikaufgaben zu merken. Auch Wochentage und Monate haben Farben und sind zusätzlich in geometrischen Formationen wie bei einer »Tortenstück-Grafik« angeordnet. Möchte ich also wissen, an welchem Wochentag ein bestimmtes Ereignis stattgefunden hat, erinnere ich mich zunächst an die Farbe des Tages, und wenn ich mir da nicht ganz sicher bin, an die Position innerhalb eines Tortenrunds. Viele, mit denen ich in meiner Kindheit darüber sprechen wollte, hielten mich für verrückt. Erst später habe ich erfahren, dass dies eine seltene, angeborene und obendrein ganz praktische Fähigkeit ist, die mir immer, besonders in der Schule, gute Dienste geleistet hat.

»Und was siehst du jetzt?« wollte Carry wissen.

»Ein Augenarzt würde wohl sagen, dass ich so gut wie nichts sehe. Vielleicht ein bisschen Licht und Schatten. In meiner Phantasie und in meinen Träumen sehe ich aber sehr viel mehr. Landschaften in vielen Farben und sogar Gesichter.«

»Bist du denn manchmal traurig, dass du nicht wirklich sehen kannst?«

Ich überlegte eine Weile, diese Frage hatte mir so noch niemand gestellt. »Ich glaube, dass ich als kleines Kind oft sehr verzweifelt war. Ich habe viel geschrien, und keiner wusste warum. Aber ich denke nicht, dass ich traurig war, nicht richtig sehen zu können. Ich war nur oft enttäuscht und gekränkt, wenn ich das Gefühl hatte, die anderen würden mich nicht verstehen. Entweder dachten sie, ich könnte normal sehen, und wurden böse, wenn ich nicht richtig reagierte. Oder sie dachten, ich sei irgendwie schwer von Begriff, nur weil ich blind war. Viele redeten dann ganz langsam und laut mit mir, und wenn eine Freundin, mein Bruder oder meine Eltern bei mir waren, sprachen sie mich oft nicht direkt an, sondern fragten einfach über mich hinweg: ›Möchte sie vielleicht ein Bonbon? Passen ihr diese Schuhe?‹«

Carry fing an zu lachen: »Aber du bist doch nur blind und nicht taub! Und sprechen kannst du auch!«

4

Wenn ich an Chengdu zurückdenke, fällt mir zuerst das feuchtheiße Klima ein und der stets wolkenverhangene Himmel. Es gibt dort sogar ein Sprichwort, demzufolge die Hunde vor Schreck zu bellen beginnen, wenn die Sonne mal aus den Wolken guckt.

Eigentlich fühlte ich mich in Chengdu ganz wohl. Die Leute waren freundlich, und es ging nicht so hektisch zu wie in Peking. Es machte mir immer großen Spaß, zusammen mit chinesischen Studenten über den Campus zu flanieren; und oft schlenderte ich auch allein durch die engen Marktgassen und durch das zunächst recht bedrohlich wirkende Verkehrschaos. Manchmal blieb ich länger auf den Plätzen und kleinen Brücken stehen, die über den Fluss führten, um alle Geräusche und Gerüche in mich aufzunehmen.

Einmal, als ich so dastand, um den Dingen um mich herum zu lauschen, merkte ich plötzlich, wie sich schweigend Menschen um mich scharten. Es waren wohl keine Touristen, denn die machten sich normalerweise durch ein stetiges »Klick-klick« ihrer Fotoapparate bemerkbar. Nachdem wir uns einige Minuten lang angeschwiegen hatten, wurde mir unbehaglich zumute, und ich sagte, um die Situation mit einem kleinen Scherz aufzulockern: »Ich bin doch kein Pandabär, oder warum schaut ihr mich so an?«

Pandabären, die hier in der Provinz Sichuan zu Hause sind, gelten als aussterbende Rarität, die von Chinesen und Ausländern in Zoos oder Forschungszentren bestaunt wird. Meine Zuschauer aber verstanden den scherzhaften Vergleich wohl nicht und blieben weiter stumm vor mir stehen. Schließlich fasste sich einer von ihnen ein Herz und sagte bestimmt: »Nein, nein, du bist kein Pandabär, du bist doch ein Ausländer!«

Humor zwischen Europäern und Chinesen ist offenbar Glückssache, das habe ich öfter erfahren. So lief ich einmal, es war gerade Regenzeit, über einen erdigen Weg, in dem sich viele tiefe Pfützen gebildet hatten. Ich fand keine trockenen Stellen, und so watete ich einfach mitten durch die Pfützen. Das Wasser stand mir bald bis zu den Knien. Ein Chinese, der mich wohl schon länger beobachtet hatte, meinte schließlich: »Warum gehst du denn nicht einfach außen herum?«

Ich hätte meine schlammigen Schuhe, die nassen Hosen und jeden verwünschen können, der mich bei meinem Geplantsche beobachtete und auch noch dumme Fragen stellte. »Ach, weißt du, ich mag Wasser und schwimme sehr gern«, gab ich schlecht gelaunt zurück.

Wirklich gutmütig meinte der Mann daraufhin: »Das verstehe ich nicht. Nicht weit von hier gibt es ein richtiges Schwimmbad.«

In mancher Hinsicht sind die kulturellen Unterschiede aber auch gar nicht so groß. Ich lernte eine Gruppe junger chinesischer Künstler kennen, die mich oft zu einer kleinen Bar im Stadtzentrum mitnahmen. »The Little Bar«, so hieß der Ort, unterschied sich kaum von irgendeiner Altstadtkneipe in Bonn oder Köln. Stolz beschrieben mir die Künstler den Raum, den sie selbst hergerichtet hatten. An den Wänden hingen Plakate, Zeichnungen, Sprüche und Postkarten, auf den Tischen standen Kerzen, an der Rückwand befand sich eine kleine Bühne aus Holzplanken, wo jeden Abend Livemusik gespielt wurde. An einer Seite gab es eine lange Theke, an der Studenten und junge Künstler beim Bier über Philosophie, Marx und Engels und über moderne Kunst diskutierten. Und hinter der Theke stand meist Tang Lei, die Besitzerin der Kneipe, um für die Diskutierfreudigen Bier zu zapfen und Cocktails zu mixen. Tang Lei hatte einige Zeit in Bonn gearbeitet und sprach fließend Deutsch.

»Weißt du, dass du hier eine Berühmtheit bist?« meinte sie eines Abends mit ihrer dunklen Raucherstimme. »Alle reden von der blinden Europäerin, die mit dem Pferd durch die Wildnis reiten wollte, um den Blinden zu helfen.« Sie stellte mir ein kühles Bier vor die Nase. »Du brauchst heute nicht zu zahlen, du bist unser Gast, denn du tust etwas für unser Land.«

»Hat ja alles nicht geklappt«, sagte ich missmutig.

Tatsächlich war ich nur bis Kangding gekommen. Die kleine Stadt liegt zweihundert Kilometer westlich von Chengdu am Rande eines großen, weithin unzugänglichen Gebiets, das überwiegend von tibetischsprachigen Khampas besiedelt ist. Dieses Bauern- und Nomadenvolk unterscheidet sich in Verhalten und Sprache aber von den Zentraltibetern. Neben lautlichen und grammatikalischen Besonderheiten gegenüber dem Lhasa-Dialekt fällt auf, dass die Menschen hier weniger Höflichkeitsfloskeln verwenden. Die Khampas sind in aller Regel sehr direkt und kommen ohne Umschweife zur Sache.

»Wenn du ein Pferd brauchst«, hatte ein junger Nomade gesagt, als ich ihm von meinen Plänen erzählte, »dann schenk ich dir meins, und mich bekommst du dazu!«

Es folgte ein herzliches Lachen, als ich dankend ablehnte. Ich machte mich lieber auf die Suche nach einem Pferd, das ich käuflich erwerben konnte. Das gelang rasch, und auch einen vertrauensvollen Begleiter hatte ich bald gefunden, einen Studenten aus Chengdu, der in Kangding in einem Tourismusbüro arbeitete. Er sprach Tibetisch, Chinesisch und darüber hinaus ein bisschen Englisch. Begeistert sagte er: »Mein Job langweilt mich sowieso, und ich brauche das Geld nicht. Aber das ist ein Abenteuer, was ich mir nicht entgehen lassen will.«

Zusammen planten wir die notwendigen Einkäufe und die Route, die wir nehmen wollten. Es sollte von Kangding nach Derge gehen, nahe der Grenze zur Autonomen Region Tibet. Auf unserem Weg wollten wir nach blinden Menschen Ausschau halten, um eine kleine Statistik über die Ursachen und die Häufigkeit von Blindheit in Höhenregionen aufzustellen.

Am Tag bevor wir den Pferdehandel abschließen wollten, bekam ich eine offizielle Einladung zum Gouverneur. Alle hohen Beamten der Region waren versammelt, der Direktor des Gesundheitsamtes, der Referent für Auswärtige Angelegenheiten, der Direktor des Schulamtes und ein Augenarzt vom örtlichen Hospital. Es gab Milchtee und Ölgebäck, und alles war sehr feierlich, dennoch schwante mir Böses. Ein Übersetzer war leider nicht anwesend, und so kramte ich all mein Chinesisch und Tibetisch hervor, um mein Anliegen so klar wie möglich vorzutragen.