4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: aionas

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

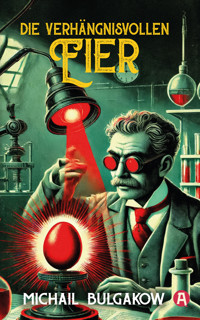

Ein Experiment, das völlig aus dem Ruder läuft!

In einem futuristisch angehauchten Moskau Ende der 1920er Jahre macht der exzentrische Zoologe Professor Persikow eine bahnbrechende Entdeckung: Ein geheimnisvoller „roter Strahl" beschleunigt das Wachstum von Lebewesen enorm. Hühnerfarmen wittern die Revolution der Geflügelzucht – doch durch eine verhängnisvolle Verwechslung landen statt Hühnern plötzlich Reptilieneier unter dem Strahl. Das Ergebnis? Riesige Schlangen und monströse Echsen, die sich auf eine Zerstörungstour durch Russland begeben!

Satire, Science-Fiction und scharfer Humor

Mit seiner gewohnt beißenden Ironie nimmt Bulgakow die unkontrollierte Wissenschaftsgläubigkeit seiner Zeit aufs Korn – und trifft damit auch heute noch ins Schwarze. Die verhängnisvollen Eier ist eine skurrile, schwarzhumorige Parabel über Fortschrittswahn, Bürokratie und menschliche Hybris.

Jetzt als eBook – mit Vorwort und navigierbarem Inhaltsverzeichnis

Ein rasanter, grotesker und herrlich satirischer Roman, der Bulgakows Genie in Reinform zeigt. Perfekt für Fans von intelligenter Gesellschaftskritik, verrückter Science-Fiction und Literatur mit Biss! Mit einem Vorwort zu besseren Einordnung des Werkes.

„Bulgakow ist ein Zauberer. Seine Satire ist messerscharf, seine Fantasie grenzenlos.“ — Salman Rushdie

„Kein anderer Schriftsteller hat den sowjetischen Wahnsinn so brillant in Literatur verwandelt wie Bulgakow.“ — George Orwell

„Bulgakows Werke sind eine Mischung aus bitterböser Realität und leuchtender Magie. Sie lassen einen nie wieder los.“ — Umberto Eco

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Michail Bulgakow

Die verhängnisvollen

Eier

ins Deutsche übertragen von

Anton Miller

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

Russischer Original-Titel:Rokowyje jaiza (1925)Übersetzung: Anton MillerCoverdesign: Karl A. Fiedler

aionas Verlag, Böhlaustr. 9, 99423 Weimar1. Auflage, 2025

ISBN Printausgabe: 978-3-96545-051-6 ISBN eBook: 978-3-96545-062-2

Inhalt

Vorwort

Kapitel 1. Professor Persikov

Kapitel 2. Der farbige Wirbel

Kapitel 3. Persikows Entdeckung

Kapitel 4. Die Frau des Priesters Drozdow

Kapitel 5. Die Sache mit den Hühnern

Kapitel 6. Moskau im Juni 1928

Kapitel 7. Rokk

Kapitel 8. Auf dem Staatsgut

Kapitel 9. Der lebendige Brei

Kapitel 10. Die Katastrophe

Kapitel 11. Kampf und Tod

Kapitel 12. Der frostige Gott aus der Maschine

Vorwort

Man stelle sich vor, H.G. Wells und Franz Kafka hätten in einer trinkfreudigen Nacht gemeinsam an einem Manuskript geschrieben, während sie in einem Café im Moskau der 1920er Jahre saßen, umgeben von revolutionärem Überschwang und wissenschaftlichem Größenwahn. Das Ergebnis wäre wohl nicht minder absurd und genial als Michail Bulgakows „Die verhängnisvollen Eier“. Doch anders als bei Wells‘ wissenschaftlichem Ernst oder Kafkas existentialistischer Schwere bleibt Bulgakows Feder stets von einem feinen, scharfsinnigen Humor durchdrungen – wie ein Dolch, der mit Samthandschuhen geführt wird.

Auf den ersten Blick mutet die Geschichte fast banal an: Ein Wissenschaftler, Professor Persikow, entdeckt einen „roten Strahl“, der das Wachstum von Lebewesen in einer Geschwindigkeit und Größe vorantreibt, die selbst Darwin vor Ehrfurcht hätte verstummen lassen. Was könnte schon schiefgehen, wenn ein genialer, aber sozial unbeholfener Wissenschaftler im revolutionären Russland mit den Mächten der Schöpfung spielt? Bulgakows Antwort: Alles.

Doch wer glaubt, nur einer Science-Fiction-Parodie beizuwohnen, unterschätzt die subtile Raffinesse dieses Romans. Hinter der aberwitzigen Handlung verbirgt sich eine vielschichtige Satire, die den Zeitgeist der frühen Sowjetunion präzise einfängt.

In seinem Roman offenbart Bulgakow eine Welt, in der Bürokratie und wissenschaftlicher Fortschrittsglaube miteinander kollidieren. Die sowjetischen Funktionäre, von technologischen Wunderwaffen träumend, erkennen die potenzielle militärische Nutzung des „roten Strahls“ und entreißen ihn der Wissenschaft – in einer grotesken Überzeugung, dass man die Natur mit politischer Effizienz und ideologischer Gewissheit bezwingen könne. Das Experiment gerät außer Kontrolle, als statt Hühnern plötzlich monströse Reptilien das Land heimsuchen, eine ironische Metapher für die gefährlichen Folgen von Machtgier und Überheblichkeit.

In Bulgakows meisterhafter Erzählweise wird das Absurde zur Normalität. Die Beamten sind unfähig, die Katastrophe zu meistern, und ihre blinden Befehle führen ins Verderben. Es scheint fast, als wollte Bulgakow sagen: „Seht her, wie grotesk doch die menschliche Hybris ist!“ Die feine Ironie, mit der er dies schildert, lässt den Leser zugleich lachen und erschaudern.

Bulgakows Humor ist keine platte Satire, sondern eine Kunst der feinen Nuancen. Seine Figuren, allen voran der zerstreute Professor Persikow, sind keine eindimensionalen Karikaturen, sondern tragikomische Helden, die in einer absurden Welt zu überleben versuchen. Persikow, dessen Leidenschaft für die Wissenschaft seine Unfähigkeit zur Empathie und zur Selbsterkenntnis übersteigt, wird zum Symbol des modernen Menschen, der die Technik verehrt und dabei die Verantwortung vergisst.

Dabei erinnert Bulgakows Stil an Gogols groteske Komik und Dostojewskis psychologische Tiefe. Er webt eine Erzählung voller lebendiger Dialoge, skurriler Szenen und philosophischer Reflexionen. Er erschafft ein Kaleidoskop aus Humor und Tragik, aus Absurdität und tiefgründiger Gesellschaftskritik.

„Die verhängnisvollen Eier“ ist weit mehr als eine humoristische Science-Fiction-Geschichte. Es ist eine hellsichtige Parabel über die Gefahren des blinden Fortschrittsglaubens, eine beißende Satire auf die bürokratische Willkür und eine meisterhafte Allegorie auf die politischen Umbrüche seiner Zeit. Es ist ein Werk, das über seine Epoche hinausweist und uns auch heute, in Zeiten technologischer Allmachtsfantasien, daran erinnert, dass die Natur sich nicht zähmen lässt – und dass menschliche Hybris immer ihren Preis fordert.

Michail Bulgakow lädt uns ein zu einer literarischen Reise, die gleichermaßen unterhält und herausfordert. Er zeigt, dass man das Tragische im Komischen finden kann – und umgekehrt. Sein Roman ist für jene, die die grotesken Spielarten der Macht erkennen wollen, ohne dabei den Humor zu verlieren. Man könnte ihn als Mahnung lesen, als Satire oder schlichtweg als grandios erzählte Geschichte. Doch egal, wie man es betrachtet: Dieses Werk bleibt ein kleines literarisches Juwel, das im besten Sinne des Wortes „verhängnisvoll“ ist – denn wer es einmal gelesen hat, wird von seiner scharfsinnigen Komik und zeitlosen Weisheit nicht mehr loskommen.

Kapitel 1Professor Persikov

Am Abend des 16. April 1928 betrat Professor Wladimir Ipatjewitsch Persikov, Zoologe an der IV. Staatlichen Universität und Direktor des Zoologischen Instituts in Moskau, sein Labor in der Herzenstraße. Er schaltete die matte Deckenlampe ein und ließ seinen Blick durch den Raum schweifen.

Der Ursprung der späteren Katastrophe lässt sich genau auf diesen unheilvollen Abend zurückverfolgen – ebenso wie die Hauptursache untrennbar mit der Person von Professor Persikov verbunden ist.

Er war 58 Jahre alt und eine bemerkenswerte Erscheinung: die Stirn kahl, an den Seiten gelbe Haarbüschel. Sein glatt rasiertes Gesicht wurde von einer leicht vorgestülpten Unterlippe dominiert, die ihm stets einen mürrischen Ausdruck verlieh. Auf seiner roten Nase thronte eine kleine, altmodische Brille mit Silbergestell. Seine Augen waren klein und glänzten lebhaft und seine hochgewachsene Gestalt wirkte durch eine leichte Krümmung gebeugt. Seine Stimme war dünn und krächzend. Besonders auffällig war eine seiner Eigenheiten: Wenn er etwas mit Nachdruck erklärte, krümmte er den rechten Zeigefinger wie einen Haken und kniff die Augen zusammen. Da er stets mit größter Überzeugung sprach – sein Wissen in seinem Fachgebiet war schlicht phänomenal –, tauchte dieser „Haken“ häufig vor den Augen seiner Zuhörer auf. Über Zoologie, Embryologie, Anatomie, Botanik und Geografie hinaus äußerte er sich jedoch nur selten.

Zeitungen interessierten ihn nicht, ins Theater ging er nie und seine Frau hatte ihn 1913 verlassen. Sie war mit einem Tenor der Simin-Oper durchgebrannt und hatte ihm eine knappe Notiz hinterlassen: „Deine Frösche widern mich an. Ihretwegen werde ich mein Leben lang unglücklich sein.“

Persikov heiratete nie wieder und blieb kinderlos. Er war reizbar, doch ebenso schnell versöhnlich, trank gerne Tee mit Moltebeeren und lebte in einer Fünfzimmerwohnung in der Pretchistenka. Eines dieser Zimmer bewohnte seine magere, alte Haushälterin Marja Stepanowna, die sich mit der Fürsorglichkeit eines Kindermädchens um ihn kümmerte.

1919 wurden ihm drei seiner fünf Zimmer entzogen. Daraufhin erklärte er Marja Stepanowna: „Wenn diese Unverschämtheiten nicht aufhören, gehe ich ins Ausland.“

Es bestand kein Zweifel, dass er diesen Plan hätte umsetzen können. An jeder Universität der Welt wäre er als herausragender Wissenschaftler mit offenen Armen empfangen worden. Besonders auf dem Gebiet der Amphibien und Reptilien besaß er nur zwei ebenbürtige Kollegen: Professor William Weckley in Cambridge und Giacomo Bartolomeo Beccari in Rom. Er las fließend in vier Sprachen und sprach Französisch und Deutsch ebenso sicher wie seine Muttersprache. Doch letztlich blieb er in Moskau – und das Jahr 1920 wurde noch schlimmer als das vorherige.

Ereignisse überschlugen sich: Die Große Nikitskaja-Straße wurde in Herzenstraße umbenannt, die alte Maueruhr an der Ecke von Herzen- und Mochowaja-Straße blieb auf Viertel nach elf stehen und im Zoologischen Institut starben nach und nach acht prächtige Laubfrösche, 15 gewöhnliche Kröten und ein herausragendes Exemplar der Surinamkröte – alles Opfer der harten Zeiten.

Doch nicht nur die Amphibien fielen der Not zum Opfer. Kurz darauf verstarb Wlas, der alte, unermüdliche Wächter des Instituts, der freilich nicht zur Klasse der Amphibien gehörte. Die Todesursache, so stellte Persikov fest, war jedoch dieselbe: „Mangelernährung!“

Er hatte recht: Wlas hätte Mehl bekommen müssen, die Frösche Mehlwürmer. Doch ohne Mehl gab es auch keine Mehlwürmer. Persikov versuchte, die verbleibenden zwanzig Frösche mit Kakerlaken zu füttern, doch diese hatten sich auch verkrümelt – womöglich aus Protest gegen den Kriegskommunismus. Schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als die letzten Exemplare in die Abwassergrube im Hof zu werfen.

Der Verlust traf ihn schwer, besonders der Tod der Surinamkröte. Er machte dafür den Volkskommissar für Bildung verantwortlich.

Im eisigen Flur des Instituts, mit Hut und Galoschen bekleidet, rief er seinem Assistenten Iwanow, einem eleganten Mann mit blondierter Bartspitze, zu: „Für so etwas, Pjotr Stepanowitsch, wäre selbst der Tod noch zu milde! Sie zerstören das Institut! Verstehen Sie? Ein unvergleichliches Exemplar, 13 Zentimeter lang, eine Pipa americana – verloren!“

Doch die Lage verschlimmerte sich weiter. Nach Wlas’ Tod froren die Fenster des Instituts komplett zu, ihre Scheiben überzogen von kunstvollen Eisblumen. Kaninchen, Füchse, Wölfe, Fische – selbst die Nattern verendeten. Persikov verstummte tagelang, bis er an einer Lungenentzündung erkrankte. Doch er überlebte.

Nachdem er sich erholt hatte, hielt er zweimal wöchentlich Vorlesungen im Institut – im Rundsaal, wo es konstant fünf Grad unter null blieb, unabhängig von der Außentemperatur. Dort, vor acht Zuhörern, sprach er über „Reptilien der Tropen“, während er in Galoschen, mit einer Mütze mit Ohrenklappen und einem Schal bekleidet, in die eiskalte Luft hauchte.

Den Rest der Zeit verbrachte er auf seiner Couch in seiner Wohnung in der Pretchistenka. Das bis unter die Decke mit Büchern gefüllte Zimmer wurde von Marja Stepanowna beheizt, die dabei sogar vergoldete Stühle verbrannte. Unter einer Decke liegend, hustend und in das glühende Maul des Ofens starrend erinnerte er sich an die Surinamkröte.

Doch alles auf der Welt hat ein Ende. Das Jahr 1920 verstrich, ebenso 1921. Und 1922 zeichnete sich eine Wende ab. Ein neuer Wächter, Pankrat, trat Wlas’ Nachfolge an – jung, aber vielversprechend. Die Heizung des Instituts wurde wiederhergestellt und im Sommer fing Persikov mithilfe von Pankrat an der Kljasma 14 gewöhnliche Kröten. Die Terrarien erwachten zu neuem Leben.

1923 hielt er bereits acht Vorlesungen pro Woche – drei am Institut, fünf an der Universität. 1924 waren es 13, dazu noch Vorträge an Volkshochschulen. 1925 sorgte er für Aufsehen, als er bei den Prüfungen 76 Studenten durchfallen ließ – allesamt wegen mangelhafter Amphibienkenntnisse.

„Wie bitte? Sie wissen nicht, worin sich Amphibien von Reptilien unterscheiden? Lächerlich, junger Mann. Amphibien haben keine Becken-Nieren. Diese fehlen ihnen vollständig. So ist das. Schämen Sie sich! Sie sind vermutlich ein Marxist?“

„Ein Marxist“, antwortete der geprügelte Student bedrückt.

„Dann kommen Sie bitte im Herbst wieder“, sagte Persikow höflich und rief energisch nach Pankrat: „Der Nächste bitte!“

Wie die Amphibien, die nach einer langen Dürre mit dem ersten kräftigen Regen wieder zum Leben erwachten, so blühte auch Professor Persikow im Jahr 1926 wieder auf. In dieser Zeit errichtete ein gemeinsames amerikanisch-russisches Unternehmen im Zentrum Moskaus fünfzehn fünfzehnstöckige Gebäude – beginnend an der Ecke der Gasetny-Gasse und der Twerskaja – und in den Vororten 300 Arbeitercottages, jedes mit acht Wohnungen. Damit war die schlimme Wohnungsnot, die die Moskauer von 1919 bis 1925 quälte, endgültig überwunden.

Der Sommer 1926 wurde zu einem bemerkenswerten Abschnitt in Persikows Leben. Manchmal rieb er sich zufrieden die Hände und kicherte leise, wenn er daran dachte, wie man ihn einst mit Marja Stepanowna in zwei Zimmern zusammengepfercht hatte. Nun hatte er endlich alle fünf Räume seiner Wohnung zurück. Er richtete sich ein, sortierte zweieinhalbtausend Bücher, Präparate, Diagramme und ausgestopfte Tiere und entzündete die grüne Lampe auf dem Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer.

Auch das Institut veränderte sich grundlegend: Die Wände, neu gestrichen, erstrahlten cremefarben, in den Tierzimmern installierte man ein spezielles Wasserleitungssystem und alle Fensterscheiben wurden durch Spiegelglas ersetzt. Außerdem erhielt das Institut fünf neue Mikroskope, Glastische für Präparationen, Lampen mit reflektierendem Licht, Reflektoren und Vitrinen.

Persikow blühte auf – und die Welt nahm es zur Kenntnis, als im Dezember 1926 seine Broschüre „Noch ein Beitrag zur Frage der Fortpflanzung von Käferschnecken oder Chitonen“ erschien – 126 Seiten, veröffentlicht in den Nachrichten der IV. Universität.

Im Herbst 1927 folgte sein grundlegendes Werk, ein 350-seitiges Standardwerk, das in sechs Sprachen übersetzt wurde, darunter auch Japanisch: Embryologie der Pipa, Knoblauchkröten und Frösche. Preis: 3 Rubel, Staatsverlag.

Doch im Sommer 1928 geschah etwas Unfassbares, etwas Furchtbares...

Kapitel 2Der farbige Wirbel

Professor Persikow knipste die Lampe an und sah sich um. Er schaltete den Reflektor über dem langen Labortisch ein, zog seinen weißen Kittel an und ließ einige Instrumente klimpernd auf dem Tisch fallen.

Draußen rollten viele der 30.000 Automobile, die 1928 durch Moskau fuhren, die Herzenstraße entlang, ihre Reifen surrten über das glatte Kopfsteinpflaster. Im Minutentakt rumpelte eine Straßenbahn der Linien 16, 22, 48 oder 53 von der Herzenstraße hinunter zur Mochowaja. Bunte Lichtreflexe tanzten auf den spiegelnden Fenstern des Instituts und neben der massiven, dunklen Kuppel der Christ-Erlöser-Kathedrale hing hoch oben die fahle Sichel des Mondes.

Weder der Mond noch das frühlingshafte, lärmende Moskau fesselten die Aufmerksamkeit von Professor Persikow. Er saß auf einem drehbaren, dreibeinigen Hocker und drehte mit tabakfleckigen Fingern an der Feineinstellung eines prächtigen Zeiss-Mikroskops, unter dem ein gewöhnliches, ungefärbtes Präparat frischer Amöben lag.