Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ein Leben in Lódz – ein Leben nach Lódz: Leon Weintraub erzählt von Schicksal, Leid und Versöhnung. Leon Weintraub (geb. 1926) wurde ab 1940 von den Nazis gezwungen, mit seiner Familie im Getto Litzmannstadt zu leben und Zwangsarbeit zu leisten. Die dabei erlernten Fertigkeiten bewahrten ihn vermutlich vor dem Tod: Bei der Auflösung des Gettos 1944 wurden die Inhaftierten in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort umgebracht. Weintraub jedoch gelang es, sich als Arbeitshäftling auszugeben und so der Ermordung zu entgehen. In den Wirren der letzten Kriegsmonate überlebte er mehrere der brutalen Verlegungsaktionen der Nazis, bis ihm schließlich auf einem der Transporte die Flucht gelang. Ein Großteil seiner Familie überlebte den Holocaust nicht. In den Gesprächen mit der Journalistin Magda Jaros erzählt Leon Weintraub von seiner Kindheit in Lódz und seinem Weiterleben nach dem Krieg: seinem Studium der Medizin in Göttingen, seiner Karriere in Polen und seiner Auswanderung nach Schweden aufgrund der antisemitischen März-Unruhen 1968. Es ist die Geschichte einer Versöhnung nach unsagbarem Leid – aber auch eine Mahnung. "Die dramatischen Erlebnisse der Vergangenheit konnte ich in meinem Archiv der Erinnerung unterbringen. Sie sind nicht ausgelöscht, aber sie bilden auch keine dunkle Wolke über meinem Kopf, die mir die Sonne verdeckt." Leon Weintraub

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 384

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Leon Weintraub | Magda Jaros

DieVersöhnungmit demBösen

Geschichte eines Weiterlebens

Aus dem Polnischen vonJan Obermeier

Die polnische Originalausgabe wurde gefördert durch das Dialogzentrum Marek Edelmann Lodz sowie das Museum der Geschichte der polnischen Juden Warschau.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese

Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© der deutschen Ausgabe: Wallstein Verlag, Göttingen 2022

www.wallstein-verlag.de

© der Originalausgabe: Magda Jaros, Leon Weintraub sowie Dressler Dublin sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki 2021. Das polnische Original erschien 2021 unter dem Titel Pojednanie ze złem. Historia chłopca z łodzkiego getta im Verlag Bellona.

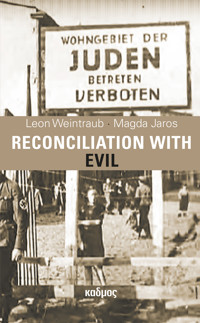

Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf, © SG-Image unter Verwendung von AKG 5273031, © akg-images / UIG / Universal History Archive sowie Unbekannt, Foto der Umbenennung der Stadt Lodz, 1940, via wikimedia commons, gemeinfrei.

Lithografien: SchwabScantechnik, Göttingen

ISBN (Print) 978-3-8353-5232-2

ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4963-6

ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-4964-3

Inhalt

Vorwort der Autoren

Vorwort zur deutschen Ausgabe

Einführung

Das Czulent-Gässchen und andere Adressen

Stadt der Schattenmenschen

Unsichtbar werden

Gebrauchsgegenstände zur einmaligen Verwendung

Wie ich von Neuem gehen lernte

Eine revolutionäre Zeit

Der Traum von Warschau

Dr. Weintraub

Ein bitteres Gefühl

Die Welt hinter dem Meer

Persönliche Angelegenheiten

Besondere Kennzeichen: Klassische Musik und Spielfilme

Eine Frage der Weltanschauung

Geschichte eines gewissen Fotos

In bleibender Erinnerung

Im Gelobten Land

Die Versöhnung mit dem Bösen

Anmerkungen

Cogito ergo sum.

Descartes

Guter Wille, gegenseitiger Respekt und die Bereitschaft zu Zugeständnissen sind unerlässliche Bedingungen für eine befriedigende Lösung von Konflikten.

Leon Weintraub

Vorwort der Autoren

Ich habe es geschafft … Ich bin 95 Jahre alt geworden und habe es geschafft, mein langes, ungewöhnliches Leben nochmals Revue passieren zu lassen und näher zu beschreiben.

Seit dem Ende meiner beruflichen Tätigkeit im Alter von 71 Jahren setze ich mich dafür ein, junge Menschen am Beispiel meines eigenen Lebens auf die fatalen Konsequenzen der NS-Ideologie hinzuweisen: angefangen von der Abneigung gegen Menschen anderer Herkunft oder Anschauung bis hin zum massenhaften Völkermord in Gaskammern. Oftmals wurde ich dabei nach meiner Haltung gegenüber den Tätern gefragt. Vergebung oder gar Rechtfertigung dieser jedes menschliche Vorstellungsvermögen überschreitenden Verbrechen ist für mich unmöglich. Es bleibt also nur die Versöhnung, die es nach dem Verzicht auf weitere gegenseitige Vorwürfe und der Unterbrechung der endlosen Spirale von Feindschaft und Bosheit erlaubt, gemeinsam eine menschenwürdige Zukunft zu schaffen. Als Überlebender des Holocaust habe ich eben diese Haltung ganz bewusst eingenommen – die Bereitschaft zur Versöhnung.

Meine Begegnungen mit Schülern schließe ich für gewöhnlich mit einigen Kernbotschaften. Dabei sage ich, dass das heutige Wissen über die DNA, die Trägerin unseres Erbguts, beweist, dass es nur eine einzige menschliche Rasse gibt – den homo sapiens. Daher beruhte die NS-Ideologie auf völlig falschen Voraussetzungen. Ferner weise ich darauf hin, dass ich bei den von mir durchgeführten Operationen immer festgestellt habe, dass das Hautgewebe aller Patientinnen egal welcher Hautfarbe stets identisch war.

Dieses Buch entstand dank der Initiative von Magda Jaros. Es war ihre Inspiration und ihr Verdienst, dass ich das, was mir in meinem langen Leben widerfahren ist, nochmals in Erinnerung rufen und weitergeben konnte. Mein Leben war anfangs von Armut geprägt. Meine Jugend verbrachte ich unter unmenschlichen Bedingungen im Getto Litzmannstadt (ich möchte gar nicht daran denken, dass in meiner Heimatstadt ein Getto gewesen war – nicht in meinem Lodz, sondern nur im deutschen Litzmannstadt schufen die Nazis einen furchtbaren Ort der Isolierung) und in mehreren Konzentrationslagern: Auschwitz-Birkenau, Groß-Rosen, Flossenbürg und Offenburg, einem Außenlager von Natzweiler-Struthof. Die Rückkehr in die Normalität war für mich zwar ein mühsamer Weg, aber insgesamt bewerte ich die Zeit nach dem Krieg sehr positiv. Ich führe weiterhin ein abwechslungsreiches Leben und habe viel erreicht. Magda bin ich dankbar für ihre Geduld, ihren Scharfsinn und ihre Tiefgründigkeit bei der Entwirrung der vielen, in den hintersten Winkeln meines Gedächtnisses verborgenen Einzelheiten.

Ich habe drei Söhne und eine Tochter, die alle bereits selbst eigene Familien gegründet haben. Viel verdanke ich meiner Frau – seit 45 Jahren ist Evamaria meine Stütze, und es ist ihr Verdienst, dass ich mich so gut fühle.

Ich bin für mein Alter in guter psychischer und physischer Verfassung, wobei ich viel Zufriedenheit aus meinem Leben schöpfe. Nach Auschwitz benutze ich das Wort »sich beklagen« nicht mehr, denn alles ist seitdem um Welten besser.

Den Leserinnen und Lesern dieser Erzählung möchte ich meine unerschütterliche Überzeugung ans Herz legen, dass in allen zwischenmenschlichen Beziehungen der gesunde Menschenverstand letztlich die Oberhand behält.

Leon Weintraub

Stockholm, 2020

*

Ich erlebte Leon Weintraub im Fernsehen, als er im Namen der Holocaust-Überlebenden anlässlich des 74. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz-Birkenau eine Rede hielt. Er sprach dabei von dem Risiko, das der in Polen und weltweit wiederauflebende Nationalismus mit sich bringe. Er strahlte Stolz, Würde, aber auch Traurigkeit aus. Ich rief ihn an, um ihm zu dieser Rede zu gratulieren. Ich kenne ihn noch aus Zeiten, in denen ich als Kind in der Volksrepublik Polen in den Ferien regelmäßig nach Schweden gefahren bin, wohin meine Tante emigriert ist. Ich wusste, dass er in mehreren Konzentrationslagern gewesen ist. Einmal wollte ich sogar heimlich einen Blick auf seinen Unterarm erhaschen, um zu sehen, ob dort eine Häftlingsnummer eintätowiert ist – was nicht der Fall ist. Er hat mir nie von seinen Erlebnissen erzählt, und ich habe ihn nie danach gefragt. Ich spürte wohl eher Scheu und Respekt. Nach jenem Telefonat tauschten wir unsere Mailadressen aus. Schließlich wagte ich es, ihm das Buch vorzuschlagen. »Die Zeit ist reif dafür« – schrieb er zurück. Dies verstand ich als Einwilligung.

Unsere Gespräche begannen wir in einer anderen Welt. Wir trafen uns mehrmals in Warschau, wo Leon im Sommer 2019 häufig zu Gast war. Er drehte mit dem Bayerischen Fernsehen einen Dokumentarfilm, nahm an den Gedenkfeiern zum 74. Jahrestag der Auflösung des Ghettos Litzmannstadt teil und begleitete eine Gruppe deutscher Studenten zu den Gedenkstätten. Im Herbst 2019 gelang es mir, ihn in Auschwitz zu treffen – er war dort nur angereist, um sich mit Pfadfindern aus Lodz zu treffen. Im Dezember 2019 besuchte ich ihn in Stockholm. Den Winter 2019 /20 verbrachte er im damals sonnig-warmen Arizona. Er scherzte, dass dies die einzigen Wochen im Jahr seien, in denen er langsamer treten und seinen Akku wieder aufladen könne. Und dann kam die Zeit der Corona-Pandemie, die er in seiner Stockholmer Wohnung verbrachte. Wenn er damals nicht unter »Hausarrest« gestanden hätte, wäre dieses Buch sicherlich nicht entstanden. Aber so fand er endlich Zeit dafür.

Wir unterhielten uns auf Skype, wobei mir im Laufe der Gespräche immer deutlicher bewusst wurde, mit was für einer interessanten Lebensgeschichte und was für einem außergewöhnlichen Menschen ich es zu tun hatte. Leon überraschte mich durch sein phänomenales, in zahlreichen Momenten geradezu fotografisches Gedächtnis. Präzise rekonstruierte er die Topographie von Städten und die räumliche Ausstattung von Wohnungen. Mitunter hatte er Schwierigkeiten, seine Emotionen zu zeigen, die er – wie er mir erläuterte – in den Kriegsjahren einfrieren musste. Ich fragte ihn nicht nach den großen geschichtlichen Zusammenhängen. Diese seien den Historikern überlassen, obwohl sie zwangsläufig mit Leons Schicksal eng verflochten sind. Wir unterhielten uns über ganz gewöhnliche Dinge: über Lodz in der Zwischenkriegszeit, das Alltagsleben im Getto, den Alptraum in den KZs und dann über die Rückkehr in die Normalität und das Leben als Erwachsener. Leon erzählte mit einer schönen Sprache und viel Gefühl für einzelne Wortbedeutungen, obwohl er doch seit 50 Jahren nicht mehr in Polen lebt. Als die Rede auf seine Ansichten zur Welt von heute kam, überraschte er mich mit überaus zutreffenden Bemerkungen, aber auch durch die Gewagtheit seiner Äußerungen. Ich verstand, dass ein Mensch in seinem Alter sich nicht mehr auf die Zunge beißen muss und frei sagt, was er denkt.

Trotz des großen Altersunterschieds zwischen uns habe ich diesen überhaupt nicht wahrgenommen. Es war eher Leon, der in unserem Duett oftmals als der Jüngere erschien, obwohl er das gute Recht hatte, auch schlecht aufgelegt zu sein. Er ging nie aus dem Haus, und die ihm nahestehenden Menschen sah er mit Ausnahme seiner Frau lediglich auf seinem Handy oder dem PC-Bildschirm. Dennoch begrüßte er mich stets gut gelaunt, war positiv eingestellt und hellwach. Seine Lebensenergie hätte für mehrere Personen ausgereicht. Die ihm begegnenden Unannehmlichkeiten verglich er mit dem Leben in einem goldenen Käfig. Über was hätte er sich also beklagen sollen? Wiederholt sprach er davon, dass es abgesehen von letzten Dingen wie Tod oder Krankheit keine Probleme gebe. Und die Schwierigkeiten, die man auf Schritt und Tritt antreffe, müsse man einfach nur lösen. Dies nahm ich mir zu Herzen. Ich weiß nicht, ob sich aus unseren stundenlangen Gesprächen tatsächlich Freundschaft entwickelt hat, aber eine tiefe Verbundenheit auf jeden Fall. Leon, ich danke dir!

Magda Jaros

Warschau, 2020

Vorwort zur deutschen Ausgabe

Das vorliegende Buch, Die Versöhnung mit dem Bösen, das vom Wallstein Verlag in Göttingen veröffentlicht wird, hat für mich eine sehr starke emotionale Bedeutung. In dieser Stadt habe ich im Wintersemester 1946 /47 das Medizinstudium an der Georg-August-Universität begonnen – und das nach der langen Zeit der Verfolgung und Entwürdigung im Getto Litzmannstadt und in verschiedenen Konzentrationslagern sowie anschließend der Erholungszeit in Reichenau am Bodensee und dem DP-Lager Bergen-Belsen. Hier, in dieser wunderbaren und im Zweiten Weltkrieg kaum zerstörten Stadt, konnte ich meinen Weg zurück ins Leben finden. Angefangen mit einem Gespräch mit Prof. Hermann Rein, dem damaligen Dekan der Medizinischen Fakultät, dann mit meinem späteren Mentor Rachmiel Brandwajn, der mit mir im Polnischen Studentenheim am Nikolausberger Weg 22 ein Zimmer teilte, und schließlich meine »Sturm und Drang-Periode« als politischer Aktivist in der FDJ-Hochschulgruppe; all dies hat zu meiner psychischen Entwicklung beigetragen, um »Erbträger« der Enzyklopädisten und ein Befürworter der Parole »Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit« zu werden. In diesem Sinne habe ich mich in meinem sehr langen Leben bemüht zu handeln.

Eine weitere Anknüpfung zu Göttingen ist der Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, der 1970 König Hänschen der Erste, das Buch von Janusz Korczak, in der Übersetzung meiner Frau Katja Weintraub herausgegeben hat. Janusz Korczak wurde 1972 posthum der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels zuerkannt.

Dem Göttinger Wallstein Verlag bin ich daher für die Herausgabe des Buches sehr dankbar und hoffe, dass dieses Buch bei den deutschen Lesern eine gute Aufnahme finden wird.

Ich möchte hier Magda Jaros, die meine Erinnerungen und Gedanken vortrefflich niedergeschrieben hat, Jan Obermeier für die Übertragung ins Deutsche, Prof. Sascha Feuchert, dem Urheber der Stellenkommentare, und meinem Lektor Dr. Jan Philipp Bothe für die sehr gute Zusammenarbeit meinen herzlichsten Dank aussprechen.

Leon Weintraub

Stockholm, 2022

Einführung

Eine Villa am Stadtrand von München im September 2020. Es ist ein warmer, sonniger Tag. Im Garten befinden sich drei kleine Tische, Fernsehkameras auf Stützschienen stehen bereit. Einen Augenblick später begegnen sich drei Menschen, die sich zwar nicht persönlich kennen, aber durch eine gemeinsame Vergangenheit verbunden sind. Leon Weintraub – ein Jude aus Lodz, Jens-Jürgen Ventzki – der Sohn von Werner Ventzki, dem Oberbürgermeister von Litzmannstadt,[1] der ins »Dritte Reich« eingegliederten Stadt Lodz, und Julie Lindahl, die Enkelin eines SS-Manns, der damals im Gefolge der Wehrmacht in Wielkopolska (Großpolen, unter NS-Besatzung in »Reichsgau Wartheland« umbenannt) einmarschierte, die dortigen Landgüter an sich riss und die dort arbeitenden Polinnen sterilisierte. Eine Enkelin und ein Sohn der Täter sowie deren Opfer (was wichtig ist – Leon wird sich als Sieger anstatt als Opfer bezeichnen) wollen sich über Geschichte unterhalten. Aufgenommen wird das Gespräch vom Bayerischen Rundfunk, der eine Programmreihe mit Holocaust-Überlebenden vorbereitet, solange diese noch über ihre Erlebnisse erzählen können.

Werner Ventzki, unter dessen Aufsicht das Getto stand, wurde nie gerichtlich verurteilt. Er war nach dem Krieg Aktivist des Bundes der Vertriebenen. Später war er als wiedereingestellter Beamter im Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte in Bonn und Berlin tätig; er verstarb 2004. Die Großeltern von Julie flohen aus Furcht vor einem möglichen Prozess zu Beginn der 1960er Jahre nach Brasilien. Sowohl Julie als auch Jens-Jürgen entdeckten ihre dunkle Vergangenheit durch Zufall: Julie, als sie in Familiendokumenten stöberte, Jens-Jürgen, als er 1990 eine Ausstellung über das Getto Litzmannstadt besuchte. Sie liefen vor dieser Vergangenheit nicht davon. Ventzki schrieb ein aufsehenerregendes, auch in polnischer Sprache erschienenes Buch unter dem Titel Seine Schatten, meine Bilder. Eine Spurensuche. Lindahl veröffentlichte ihre Memoiren in den USA (The Pendulum) und in Schweden (Pendeln).

Zu dieser Begegnung kam es auf Betreiben des schwedischen Bürgers und Gynäkologen Leon Weintraub, der es für interessant hielt, drei Generationen zusammenzubringen, deren Geschicke durch eine gemeinsame Geschichte verbunden waren. Die in Brasilien geborene Julie Lindahl lebt wie Weintraub bis heute in Schweden – sie wurde ihm von einer Freundin vorgestellt. Von bekannten Holocaust-Überlebenden wusste Weintraub, dass Jens-Jürgen Ventzki ein Buch schrieb und Kontakt zu Menschen suchte, die den Krieg in Litzmannstadt auf der anderen Seite des Stacheldrahts überlebt hatten.

»Wir gingen auf das Problem von Schuld und Verantwortung ein, und Frau Lindahl fügte noch die Frage der Scham hinzu«, sagte Weintraub. »Zu Beginn wandte ich mich an Ventzki. Ich sagte ihm, dass ich nicht wisse, was es bedeutet, einen Vater zu haben, da mein Vater starb, als ich eineinhalb Jahre alt war. Aber ich kann mir vorstellen, was für ein Schock es für ihn gewesen sein muss, zu entdecken, dass der Mensch, den er geliebt und bewundert hatte, der ein Vorbild für ihn gewesen war, in Wirklichkeit ein glühender Nationalsozialist und Kriegsverbrecher gewesen war und die Mitverantwortung für das getragen hatte, was sich im Getto Litzmannstadt in meiner Stadt ereignete. Es tut mir leid für ihn, dass er das erleben musste. Aber andererseits verneige ich mich davor, dass er den Mut hatte, über den eigenen Schatten zu springen und sich von allem abzunabeln, was sein Vater darstellte.«

Die Familie Ventzki wohnte in Lodz in der schönen, von einem Garten umgebenen Sezessionsvilla von Hilmar Girbardt in der Bednarska-Straße. Ihr standen ein Dienstmädchen sowie ein Chauffeur, ein Koch und ein Gärtner zur Verfügung. Jens-Jürgen erinnerte sich an sein privilegiertes Leben. Mit Tränen in den Augen erzählte er, dass seine Mutter als Frau eines Prominenten die von Juden beschlagnahmten und an die Gettoverwaltung weitergeleiteten Waren auf dem Bałucki-Markt kaufen konnte. Für 540 Reichsmark – also für so gut wie nichts – erwarb sie einen Silberfuchs-Pelz, später noch einen Persianermantel und mehrere Goldringe. Der Vater blieb dem »Führer« bis ans Lebensende treu und verurteilte ihn nie. Er bedauerte, dass seine Familie nach der Niederlage des »Dritten Reiches« ihre bisherige Position verloren hatte. Jens-Jürgens Brüder wollten sich nicht mit der Geschichte und ihrem schweren Erbe beschäftigen. In den Augen Werner Ventzkis war der eindringliche Mahner Thomas Mann nichts weiter als ein flüchtiger Vaterlandsverräter. Julie Lindahl wird von ihren Angehörigen als das schwarze Schaf der Familie behandelt. Es war immer schwierig, mit ihnen über ihren 1976 verstorbenen Großvater und seine Vergangenheit zu sprechen. Ihre Familie sah es als Verrat an, eben diese Vergangenheit wieder ans Licht zu holen.

Alle drei dachten ähnlich – sie verdammten das, was der Nazismus und die NS-Ideologie mit sich gebracht hatten. Jens-Jürgen hoffte darauf, dass sich andere Menschen mit ähnlichen Vorfahren wie er nach der Betrachtung des Dokumentarfilms trauen würden, öffentlich über ihre Verwandten und die Vergangenheit zu sprechen. Nur auf diese Weise kann man der braunen Gefahr in Europa und in der Welt entgegentreten. Am Ende des Gesprächs reichten sie sich wegen der Corona-Pandemie nicht die Hand, sondern stießen ihre Ellenbogen aneinander. Danach aß man in freundschaftlicher Atmosphäre zu Abend.

»Für mich war das symbolisch«, sagte Leon Weintraub. »Ich, ein armer Bursche aus einer jüdischen Familie, der mit aller Grausamkeit und extremer Deutlichkeit kennenlernte, was Unterdrückung, Entmenschlichung und Verfolgung bedeuten, begegnete einem Menschen, der in sich die Gene meines Verfolgers trug. In gewissem Sinne stand er mir nahe, obwohl uns alles trennte: Geburt und Religion, mit der wir aufgewachsen waren, der materielle Status. Aber eines hatten wir gemeinsam – meine Stadt Lodz.« Dort hat alles angefangen …

Das Czulent-Gässchen und andere Adressen

Eine Welt, die nicht nur physisch, sondern auch mental auf einige wenige Straßen im armen jüdischen Lodz begrenzt war: die Kamienna-Straße, Wschodnia-Straße, Południowa-Straße und Kiliński-Straße. Ich fühlte eine unerklärliche, lähmende Angst davor, mein Viertel zu verlassen.

Lodz steht auch mir nahe. Ich kam im Stadtteil Górna auf die Welt. Bis zu meinem Studienabschluss wohnte ich in der Plattenbausiedlung Retkinia. Das Stadtzentrum und das Netz der Einbahnstraßen kenne ich ausgezeichnet. Einige Menschen vergleichen das Stadtzentrum mit Manhattan, was ich etwas übertrieben finde. Und obwohl ich in Lodz ein renommiertes Lyzeum und dann die dortige Universität besucht habe, lasteten auf meinem Wissen über das jüdische Lodz der Roman Gelobtes Land (Ziemia obiecana)[1] und der gleichnamige Film von Andrzej Wajda. Im Schulunterricht oder in den Vorlesungen sprach man manchmal über jüdische Blutsauger, wie etwa Hausbesitzer, Fabrikanten oder kapitalistische Ausbeuter. Aber man erfuhr nichts über diejenigen Menschen in Lodz, die Theater, Kinos oder Konzertsäle schufen und dadurch zugleich die prächtigsten Paläste und Gebäude der Stadt errichteten. Man wusste nichts über Krankenhäuser, Kinderheime oder Gymnasien. Nichts über das riesige Erbe, ohne das Lodz nicht die Stadt wäre, die es heute ist.

Ich habe mich oft gefragt, warum das so war. Natürlich kann man alles auf die Politik der Nachkriegszeit schieben, auf die lügenhafte Verfälschung der Geschichte. Aber das wäre zu einfach. Warum ist das jüdische Lodz den Einwohnern dieser Stadt so schwach in Erinnerung geblieben? Warum hat meine Oma – auch eine Lodzer Bürgerin, die in diese Stadt verliebt war – nie darüber gesprochen? Die Antwort fand ich im Buch von Waldemar Wolański, Ślepy Maks. Historia prawdziwa [Der blinde Max. Eine wahre Geschichte]. Der Held dieses Buches ist eine weitere facettenreiche jüdische Gestalt, von der ich lediglich eine sehr vage Vorstellung hatte. Warum redet niemand über den berüchtigten Räuber, den Al Capone von Lodz? Warum kann sich niemand an ihn erinnern? Die Antwort überraschte mich durch ihre Schlichtheit und vortreffliche Logik: »Das ist doch ganz klar: Es gibt niemanden mehr, dem er in Erinnerung gerufen werden könnte.«[2] Ich denke, dass das auf das ganze jüdische Lodz zutrifft – es gibt niemanden mehr, dem es in Erinnerung gerufen werden könnte. Vielleicht wäre es also angebracht, an dessen Anfänge zu erinnern?

Alles begann am Alten Markt. Dort kaufte Daniel Lejzerowicz – der erste jüdische Hausbesitzer – im Jahre 1794 ein Grundstück und errichtete dort ein Holzhaus. 1810 lebten am Markt bereits 14 jüdische Familien. Anfang des 19. Jahrhunderts durften sich die Juden in Lodz noch ansiedeln, wo sie wollten. Sie wählten zumeist den Alten Markt und dessen Umgebung: die Wolborska-Straße (dort entstand die berühmte, wunderschön verzierte Synagoge), die Drewnowska-Straße, den nördlichen Teil der Piotrkowska-Straße (heutige Nowomiejska-Straße) und die Podrzeczna-Straße. Die Situation änderte sich erst 1821, als die Kleinstadt Lodz durch Beschluss des Königreiches Polen ein Fabrikort wurde. In der Folgezeit entwickelte sich dort die Textilindustrie, die Lodz für immer veränderte. Dieser Industriezweig bildete sich durch die nach Lodz eingeladenen Weber aus Deutschland heraus. Diese legten mit dem Wojewoden von Masowien vertraglich fest, dass es fortan keinem Juden erlaubt war, in der neuen Siedlung – also in der Neustadt – zu wohnen oder dort Grund und Boden zu erwerben. Diese Vereinbarung wurde durch einen Erlass von Józef Zajączek, dem russischen Statthalters des Königreichs Polens, im Jahre 1825 bekräftigt. Der Erlass legte fest, dass Juden sich nur innerhalb der Altstadt ansiedeln durften, wo man ihnen ein spezielles Viertel zuteilte. Sie durften hingegen nicht in bessere Stadtteile umziehen – es sei denn, dass sie ein von Schulden unbelastetes Vermögen in Höhe von mindestens 20.000 Zloty besaßen, darüber hinaus Polnisch, Russisch oder Französisch sprachen und sich in ihrer Bekleidung von anderen Bürgern nicht unterschieden. Eine Ansiedlung außerhalb ihres Viertels ermöglichte man den Juden auch dann, wenn sie eine Fabrik errichteten oder ihre Kinder auf eine öffentliche Schule schickten.[3]

Um das Jahr 1820 siedelte eine für diese Geschichte wichtige Gestalt, Samuel Saltzman, aus dem nahegelegenen Ort Brzeziny nach Lodz über. Saltzman kam hier rasch zu beträchtlichem Vermögen und wurde Eigentümer mehrerer Wohnhäuser, Plätze und Garnlager. Obwohl er ein reicher Mann war, durfte er sein Viertel nicht verlassen. Saltzman trug einen Vollbart sowie einen Kaftan und war ein frommer chassidischer Jude. Die Errichtung der Synagoge an der Wolborska-Straße wurde größtenteils von Saltzman finanziert. Nach über 40 Jahren gelang ihm der Auszug aus dem jüdischen Viertel. Im Jahre 1862 bat er die Stadtväter von Lodz um die Gründung einer neuen Straße, die die Średnia-Straße (heutige Pomorska-Straße) mit der Północna-Straße verband. Diese Straße erhielt zunächst den Namen »Saltzman-Straße« und wurde im Laufe der Zeit in »Solna-Straße« umbenannt. In der Solna-Straße 5 gründete Saltzman eine chassidische[4] Schule.[5]

In der Solna-Straße 12 kam am 1. Januar 1926 Leon Weintraub auf die Welt. Zu seinen Erinnerungen an die früheste Kindheit gehört der Unterricht in der Chederschule,[6] wohin ihn seine Mutter, eine fromme Jüdin, sandte.

Zu Beginn der 1930er Jahre zog die Familie Weintraub in die Kamienna-Straße (heutige Włókiennicza-Straße) um. Diese befand sich am Rande der Neustadt mit ihrem zentral gelegenen Neuen Markt, dem Wolności-Platz. Die Kamienna-Straße hieß auf Jiddisch Czulentgesl – Czulent-Gässchen. In einem der Wohnhäuser befand sich eine Bäckerei. Jeden Freitag vor dem Sabbat brachten Leon und seine Schwester einen Topf mit Czulent, also Grütze mit Fleisch und Gemüse, sowie einen süßen Leckerbissen dorthin. Der Bäcker stellte den Topf in den erloschenen, aber noch glühend heißen Ofen. Das waren festliche Speisen für den Samstag, da an diesem Tag traditionsgemäß nicht gekocht werden durfte.

Vor dem Krieg war diese Straße recht arm, sie besaß keine Kanalisation. Aber dort befanden sich mehrere jüdische Gotteshäuser.[7] Die Geschichte der Straße ist interessant: Im 19. Jahrhundert errichtete ein gewisser Hilary Majewski ein Wohnhaus im Czulent-Gässchen 11 und zog dort ein. Zwei Jahrzehnte lang fungierte er als Architekt der Stadt und gilt bis heute als Baumeister von Lodz. Er entwarf u. a. den Poznański-Palast,[8] das Grand Hotel und den Heinzl-Palast.[9]

Um die Jahrhundertwende entwickelte sich Lodz zu einer Stadt atemberaubender Karrieren und spektakulärer Pleiten. Die dortigen Fabrikantenfamilien wurden immer mächtiger, und Baumwolle aus Lodz war bald in ganz Europa bekannt und begehrt – vor allem in Russland. 1915 wurde das Stadtgebiet von Lodz durch die Ortschaft Bałuty erweitert, eine seit Mitte des 19. Jahrhunderts immer größer werdende dörfliche Siedlung. Interessanterweise zählte Bałuty zu diesem Zeitpunkt bereits 100.000 Einwohner und bildete damit das größte Dorf Europas. Die Lodzer Bürger bezeichneten den neuen Stadtteil als »Abwasser«. Nicht nur aufgrund der fehlenden Kanalisation, sondern auch wegen des dort lebenden lichtscheuen Gesindels.

In der Zwischenkriegszeit war das jüdische Lodz eine arme und hungrige Stadt. Dort lebten vorwiegend Händler, Ladenbesitzer und Handwerker, die in den hinteren Hofgebäuden der Wohnhäuser wohnten. Sie versuchten gottesfürchtig und fromm zu leben, ihre Kinder ordentlich zu erziehen und einfach durchzuhalten. Lodz war auch eine Stadt der Intelligenz: Ärzte, Juristen und Lehrer bildeten die lokale Elite. Sie besuchten die jüdischen Theater und Kinos und sandten ihre Kinder auf renommierte Schulen. Die Stadt entwickelte sich auch auf künstlerischem Gebiet weiter. Es entstand zum Beispiel das Avantgarde-Theater »Ararat«. Und die aus Lodz stammenden jüdischen Künstler Julian Tuwim, Artur Rubinstein und Artur Szyk erzielten größte Erfolge.[10]

Im September 1939 lebten in Lodz bereits über 600.000 Menschen, ein Drittel davon waren Juden. Aber obwohl nach dem Krieg zahlreiche Wohngebäude derart unverändert weiterexistierten, dass Andrzej Wajda an der ehemaligen Kamienna-Straße die Szenen für seinen letzten Film Nachbilder [Powidoki, 2016] drehen konnte, gibt es die Stadt, über die Weintraub so liebevoll erzählt, heute nicht mehr.

*

Herr Leon …

Sagen wir »du« zueinander. In Schweden sprechen sich alle so an. Sogar mit dem König ist man per »du«.

Leon, welche Erinnerungen hast du an deine frühe Kindheit?

Das sind für mich frühe Bilder aus meiner Vergangenheit. Darin sehe ich meine Wohnung an der Solna-Straße 12: das Eingangstor, rechts ein paar Treppen, man kommt in eine kleine Diele, wo ein flauschiger Vorhang hängt. Dann kommt man ins Zimmer. Dort stehen ein Tisch und eine grüne, korallenverzierte Schirmlampe. Ich erinnere mich an die Stimme von Mama, die ein Gedicht [auf Russisch] aufsagt: »Odin, dwa, tri, czetyrie, piat’, wyszeł malczik pagulat’…« [dt. »Eins, zwei, drei, vier, fünf – ein kleiner Junge ging spazieren«]. Lodz stand unter russischer Fremdherrschaft. Mama kannte diese Sprache.

Wenn ich mich richtig erinnere, befanden sich auf der linken Seite die Küche, ein Kinderzimmer und das Bad. Rechts das Esszimmer und dahinter lag das Schlafzimmer. Hier habe ich ein deutliches Bild. Das Zimmer war dunkel und hatte ein Fenster zur Straße hin. Ich sehe noch, wie ich auf dem breiten Bett der Eltern mit meiner jüngsten Schwester Róża liege. Ich war das fünfte Kind und hatte vier Schwestern: Lola, Jahrgang 1920, Frania, 1921, Mala, 1922, und Róża, 1924. Ich kam 1926 auf die Welt. Wir liegen unter der Bettdecke, jagen uns gegenseitig mit Schreckgespenstern an der Wand Angst ein und schlüpfen dann mit einem Quietschen unter die Decke.

Ein zweites Bild: Das jüdische Ostern, also das Pessachfest,[11] steht unmittelbar bevor. Ich bekam einen abgetragenen, knielangen Mantel mit Wildlederkragen. Ich spaziere festlich gekleidet vor mich hin, und plötzlich wird mir klar, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Ich ging in einen Laden. Ich muss wohl unsere Adresse oder meinen Namen gekannt haben, denn nach einer gewissen Zeit kam Mama und brachte mich nach Hause zurück.

Woher kommt deine Familie?

Mein Vater Szmul-Szlomo kam illegal nach Lodz in einer Zeit, in der man die Erlaubnis der russischen Behörden besitzen musste, um den Wohnort zu wechseln. Als ich das Schicksal meiner Vorfahren näher erforschte, fand ich bei einem Rabbiner in Lodz in einer kleinen Schachtel einen Zettel mit seinem Namen, der bezeugte, dass er zu dieser Gemeinde gehört hatte. In Lodz war er offiziell nicht gemeldet. Er kam in Ryczywół in Masowien auf die Welt. Mein Großvater Lejzer Weintraub stammte aus der nahegelegenen Ortschaft Magnuszew. Mein Urgroßvater war stets auf der Wanderschaft. Seine Kinder erblickten in verschiedenen Städten das Licht der Welt, aber immer im Gebiet zwischen Warschau, Lublin und Radom. Mama Nacha wurde in Dobra bei Turek geboren. Ihr Mädchenname lautete Bajrach. Nach dem Ersten Weltkrieg kam sie zusammen mit ihrer Familie nach Lodz.

Welcher Beschäftigung ging dein Vater nach?

Wie viele andere Juden dieser Zeit begab auch er sich in die Stadt, um Arbeit zu suchen. Die fand er in einer Textilfabrik. Ich habe keine Ahnung, was er genau gemacht hat. Ich weiß aber mit Sicherheit, dass er einen Unfall hatte: Der rechte Unterarm geriet in einen Treibriemen und musste amputiert werden. Als ich später Wajdas Film Das gelobte Land ansah, musste ich deshalb zu Beginn des Films aus dem Saal gehen – nach der Szene, in der die Maschine dem Arbeiter die Hand abschneidet. Der Anblick war erschütternd.

Nach seinem Unfall gründete Vater mit drei Brüdern eine Firma. Heute würden wir das Recycling nennen, damals waren das Lumpensammler. Sie kauften alte Kleidungsstücke und Materialien, sortierten sie und gaben sie an einen Betrieb weiter, in dem sie zu Garn zerfetzt wurden. Daraus entstanden neue Stoffe.

Das ruft ein weiteres Bild in mir hervor. Ich muss vier oder fünf Jahre alt gewesen sein. Eines der Fenster der Wohnung an der Solna-Straße ging zum Hinterhof hinaus, in dem ein kleiner Schuppen stand, der an der Mauer zum nächsten Haus gebaut worden war. Ich sehe durch die Ritzen in den Bretterwänden, wie Sonnenstrahlen in den Schuppen fallen. Sie beleuchten Frauen, die Materialien sortieren. Sie werfen sie in Kisten und machen dann große Ballen, die sie mit Metallbändern umwickeln. Sie laden diese auf einen Rollwagen, an den zwei große Pferde angespannt sind. Wir nannten sie »belgische Pferde«. Die Luft im Schuppen ist stickig und verstaubt. Bis heute spüre ich mein damaliges Erstaunen: »Wie können sie dort atmen?« – Sie hatten ja keine Schutzmasken.

An Vater kann ich mich nicht erinnern. Mein Gehirn hat ihn nicht registriert, obwohl meine Augen ihn in den ersten Lebensmonaten gesehen haben. Danach ereignete sich die Tragödie, von der ich von meinen Schwestern erst dann erfuhr, als wir erwachsen waren. Sie gingen in den Keller und entdeckten, dass Vater sich erhängt hatte. Ich erkläre mir das so: Er war Weber, hatte keine Ader für Geschäfte. Mit seinen Brüdern klappte es nicht. Es waren die 1920er Jahre – Weltwirtschaftskrise, wirtschaftlicher Niedergang. Er liegt auf dem jüdischen Friedhof an der Bracka-Straße in Lodz begraben. Franka hat das Grab von Vater nach dem Krieg gefunden.

Warum hast du nie nach ihm gefragt?

Mein Vater starb im Juni 1927, als ich eineinhalb Jahre alt war. Bereits nach diesem Ereignis fand ich unter dem Bett seine Handprothese und spielte mit ihr. Aber ich dachte natürlich nicht darüber nach, wo die künstliche Hand herkam. Ich habe mit Mama nie über meinen Vater gesprochen. Sicherlich deswegen, weil ich – so wie Kinder es eben tun – nur in der Gegenwart lebte. Ich hatte keine Vorstellung von der Vergangenheit und dachte auch nicht an die Zukunft – ich nahm das an, was damals war. Eigentlich habe ich niemals einen Papa gehabt, daher hatte ich auch niemanden, nach dem ich mich sehnen konnte. Ich habe über das Fehlen meines Vaters nie groß nachgedacht. Denn ich fühlte mich geliebt, zuhause herrschte eine warme Atmosphäre. Ich hing stark an Mama. Außerdem hatte ich vier Schwestern, die sich um mich kümmerten. Aber fünf »Mütter« zu haben, war nicht immer angenehm – sie kontrollierten mich.

Es ist jüdischer Brauch, dass die Brüder eines Verstorbenen die Pflicht haben, sich um dessen Witwe und Kinder zu kümmern. Die vier Brüder meines Vaters – Onkel Wolf (Welwl), Joel, Mejlech (verst. 1938) und Stiefonkel Szapsa (Oma Weintraub war Witwe geworden und hatte daraufhin noch einmal geheiratet – einen Herrn Mundlak) – stellten Mama verschiedene Heiratskandidaten vor. Aber sie nahm daraufhin die von (jüdischen) Ehefrauen traditionell getragene Perücke ab und erklärte ihren Schwagern, dass sie nicht noch einmal zu heiraten gedenke, da sie alleine für ihre Kinder sorgen wolle. Ihren Anteil am Geschäft übertrug sie entweder Vaters Brüdern oder verkaufte ihn. Aufgrund ihrer Entscheidung wandten sich die Onkel von uns ab. Wir hatten daraufhin keinen näheren Kontakt mehr zu ihnen.

Nach Kriegsende besuchte ich Stiefonkel Szapsa in Israel. Er war ein frommer Jude und wohnte im orthodoxen Viertel von Tel Aviv. Er war sterbenskrank und wollte mich sehen. Unbedachterweise reichte ich damals zuerst seiner Frau die Hand zum Gruß, die diese jedoch abwehrte, da dies gegen die Prinzipien der jüdischen Religion verstieß. Mein Stiefonkel bedauerte, dass seine Brüder sich von meiner verwitweten Mutter losgesagt hatten – dass sie ihr nicht halfen, obwohl sie doch wussten, dass sie die Mutter der Kinder ihres Bruders war. Ich dachte damals: »Gut, dass du aufgewacht bist, nur etwas zu spät«. Aber da mein Stiefonkel bereits ein alter, schwerkranker Mensch war, nickte ich nur zustimmend mit dem Kopf. Er riet mir, nach Israel zurückzukehren, eine Jüdin zu heiraten und unsere Gene weiterzugeben, da so viele von uns umgekommen waren. Er selbst hatte durch den Holocaust zehn Kinder verloren, weitere Nachkommen hatte er nicht. Dies war einer der wenigen konkreten Kontakte mit der Welt meines Vaters.

Hatte sein Fehlen schwerwiegenden Einfluss auf dein Leben?

In jüdischen Familien ist der Vater für die religiöse Erziehung der Kinder verantwortlich, insbesondere was die religiöse Erziehung der Knaben anbelangt. Töchter hingegen werden stiefmütterlich behandelt. Wenn ihnen etwas beigebracht wird, dann über die Mutter. Sie lernen, was eine koschere[12] Küche ist und wie man den Haushalt führt. Das Lehren von Gebeten und der Sprache des Alten Testaments ist die Aufgabe des Vaters. Uns fehlte ein Vater. Daher schickte mich Mama – als wir an der Solna-Straße wohnten – auf eine Chederschule. Das ist eine Grundschule für Knaben zwischen vier und sieben Jahren. Eine solche Schule befand sich gegenüber unserem Haus an der Solna-Straße 5 im ersten Stock. Ich war höchstens vier Jahre alt, als ich dorthin gelangte.

Damit ist eine weitere Erinnerung verbunden. Ich sehe ein kleines Zimmer, kleine Sitzbänke. Vorne steht ein älterer Jude mit grauweißem Bart, der in einer für mich unverständlichen Sprache etwas vor sich hinmurmelt. In meiner Klasse waren 25 bis 30 kleine Jungen. Der jüdische Lehrer lässt uns jeden Satz wiederholen, um alles auswendig zu können. Und im jüdischen Gebetbuch Siddur zeigt er uns hebräische Buchstaben. Ich verstand gar nichts, da er seine Worte in keine lebendige Sprache übersetzte. In meiner frühen Kindheit verständigte ich mich auf Jiddisch. Jiddisch sprach ich mit Mama und meinen Schwestern, die polnische Sprache kannte ich nicht. Außer mit meinen jüdischen Nachbarn hatte ich mit niemandem Kontakt. Polnisch lernte ich erst, als ich die öffentliche Grundschule besuchte.

Als wir in die Kamienna-Straße 2 (heutige Włókiennicza-Straße) umzogen, sagte ich Mutter, dass ich nicht mehr auf die Chederschule gehen wollte, da ich nichts verstünde. Daraufhin verzichtete sie auf meine religiöse Erziehung. Sie hatte damals ohnehin genug Schwierigkeiten und Aufgaben, um weiter darauf zu bestehen. Sie widmete uns ihre ganze Energie. Als alleinstehende Frau für den Unterhalt von fünf Kindern zu sorgen, war Anfang der 1930er Jahre ein schwieriges Unterfangen. Ich überging sogar die Bar Mitzvah. In jüdischen Familien wird diese gefeiert, wenn ein Junge das dreizehnte Lebensjahr vollendet. Er wird dann in die Gemeinde aufgenommen und trägt fortan Verantwortung für seine Sünden vor Gott. Ich wurde am 1. Januar 1939 dreizehn Jahre alt, absolvierte aber die Bar Mitzvah nicht – wohl deswegen, weil Mama das Geld für den Rabbiner und die festliche Einladung fehlte. Man hätte mich übrigens sowieso nicht in die Gemeinde aufgenommen. Denn ich konnte nicht auf Hebräisch beten und war nicht in der Lage, einige Verse aus der Tora vorzulesen, was Pflicht ist.

An der Kamienna-Straße mit den ungeraden Nummern befand sich das Gotteshaus der Chassiden. Deren Glaube ist fröhlich: Sie tanzten und sangen zur Verabschiedung des Sabbats und zur Begrüßung einer neuen Woche. Dort schlich ich mich jeden Samstagabend hinein. Hier herrschte der Brauch, dabei stets ein kleines Glas Bromfen, also Schnaps, zu trinken. In dem Gotteshaus stand auch eine große Schüssel mit gesalzenen und gepfefferten gelben Erbsen. Immer wenn die Chassiden beschäftigt waren, stopfte ich mir die Hosentaschen mit Erbsen voll und machte mich aus dem Staube. Dies war einer meiner wenigen Kontakte mit der jüdischen Religion.

Deine Mama war nicht religiös?

Sie war religiös, aber nicht auf extreme oder fanatische Weise. Sie hielt die koschere Küche weiter aufrecht, mischte niemals Fleisch mit Milch und beging den Sabbat und andere Feiertage. Für das Pessachfest war ein spezielles Essgeschirr nötig. Das Geschirr durfte nicht in Berührung mit Brot kommen – zum Gedenken an die Wanderung der Juden durch die Wüste, als es kein Brot gab und man das Matzot[13] essen musste, das mit Wasser und von der Sonnenhitze gebackenem Mehl angefertigt wurde. Wir waren arm und konnten uns kein eigenes Tafelgedeck leisten. Vor dem Pessachfest kam immer ein Mann zu uns auf den Hinterhof, der ein Feuer entfachte, einen großen Kessel aufstellte und Wasser kochte. Darin tauchte er unsere Teller und das Geschirr ein. Das nannte man »Kaschern« – auf diese Weise wurde das Geschirr koscher, also rein. Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass Mama stets das Purimfest[14] beging. Aber wir Kinder haben ihr nicht allzu sehr gehorcht.

Lola hatte linke politische Ansichten. Im Alter von 14 Jahren ging sie in eine Strumpffabrik an der Sienkiewicz-Straße arbeiten. Meine Schule befand sich an der Ecke Narutowicz-Straße / Kiliński-Straße und zog später in die Kiliński-Straße 63 um. Morgens verließen wir zu zweit das Haus und gingen ein paar Straßen gemeinsam. Immer wenn wir am Fleischer vorbeikamen, blickten wir uns kurz an. Dann gingen wir hinein, und Lola kaufte mir ein nicht »koscheres« Schinkenbrötchen für ca. 15 Groschen – bis heute erinnere ich mich an diesen Geschmack – und sagte: »Aber sag’ es ja nicht Mama!« Einen besseren Schinken habe ich später mein Leben lang nicht mehr gegessen.

Das traditionelle jüdische Leben lernte ich in den Ferien bei Mamas Schwester, Tante Hadasa Łęczycka in Warta am Fluss Warta, kennen. Mein ältester Sohn Michał schenkte mir unlängst zum Geburtstag das dreibändige Werk Historia i literatura żydowska [Jüdische Geschichte und Literatur] von Majer Balaban,[15] Jede Seite liest sich wie ein Krimi! Nicht eine einzige Seite, in der nicht von Verfolgungen, Pogromen oder Morden die Rede ist. Es ist unglaublich, dass es sogar kleinen Gruppen von Juden trotz der schwierigen Vergangenheit gelungen ist, wieder eine Gemeinschaft zu gründen, eine weitere Gemeinde – eine Generation, die die Tradition fortsetzt. Bei Tante Hadasa spürte ich diese Kontinuität. Ihre Familie verhielt sich stets in Einklang mit den Prinzipien. Sie schien ein ruhiges Leben zu führen. Tag für Tag zeigte man sich Gott gegenüber dankbar dafür, dass man lebte. Dennoch waren sie für heutige Verhältnisse unvorstellbar arm.

Du sprichst in zärtlichem Ton über diese Zeit.

An die Reise nach Warta erinnere ich mich noch sehr gut. Mama setzte mich in den Omnibus. Der Geruch von Auspuffgasen, etwas schmutzige Fenster und die Sonnenstrahlen, die durch diese hineinfielen – das war ein Abenteuer! Ich fuhr alleine, obwohl ich nur zehn oder höchstens zwölf Jahre alt war. Zu solchen jüdischen Kleinstädten wie Warta sagte man »Schtetl«, in der Umgebung von Lodz gab es davon mehrere Dutzend. Meine Tante und ihr Mann – Onkel Hemie – hatten ein Häuschen an der Klasztorna-Straße 6, die vom Marktplatz wegführte. Auf der linken Seite – gegenüber – befand sich ein prunkvolles Benediktinerkloster. Ich bewunderte die imposanten Turmhelme und fühlte Respekt vor dieser für mich feindlichen Religion. Die Hütte der Familie Łęczycki war bescheiden: ein Eingang von der Straßenseite, ein kleiner Korridor, links die Tür zum Zimmer der Eltern, dort ein Holzfußboden, in der Mitte ein Tisch, rechts ein Schrank, auf der linken Seite ein Bett und ein Fenster zur Straße. Dann ein Eingang zum zweiten Raum, wo sich nur eine Küche mit Lehmfußboden und der Ausgang zum Hinterhof befanden. Dort befand sich ein Stall, in dem mein Onkel zwei Pferde hielt. Er hatte eine Pferdekutsche wie im Wilden Westen – mit halbrundem Dach. Er nahm regelmäßig Aufträge von den Ladenbesitzern auf dem Marktplatz in Warta entgegen und holte die bestellten Waren aus Lodz. Während der Fahrt schlief er, die Pferde kannten den Weg und liefen von alleine. Zweimal habe ich ihn begleitet, dabei saß ich auf dem Kutschersitz. An den Markttagen stellte Tante Hadasa ihre Marktbude auf. Das ganze Städtchen lebte mit dem Markt und freute sich, dass die jüdischen Bewohner – mehr als die Hälfte aller Einwohner – den Landwirten und Bauern alles lieferten, was diese benötigten. Das war ein Tauschhandel, einen großen Bargeldumlauf gab es nicht. Meine Tante verkaufte wohl Stoffe.

Die Familie Łęczycki hatte zehn Kinder. Einer der Söhne, Icchak, wanderte 1936 nach Palästina aus, um Landwirtschaft zu studieren. Ein weiterer Sohn, Leon, war in der Armee – ich kann mich in meiner Ferienzeit in Warta nicht an ihn erinnern, erst später im Getto. Gabryś war kleinwüchsig, etwa 150 cm groß und versorgte die Pferde. Dann gab es auch noch Michał und den jüngsten Bruder Heniek, der nur zwei Jahre älter als ich war – wir hatten also die freundschaftlichsten Beziehungen zueinander. Darüber hinaus gab es noch fünf Mädchen: Minia – die älteste –, sowie Chana und Hinda, beide etwas geistig behindert, und die zwei Schönheiten Fajgele und Ruchcia. Ich sehe diese Gesichter noch heute vor mir.

Wir Kinder schliefen in einer Reihe nebeneinander auf dem kleinen Dachboden, auf den man mit Hilfe einer Leiter kletterte. Wir lagen auf Stroh, es gab nicht einmal Bettlaken. Für gewöhnlich aßen wir morgens mit Zucker bestreutes Brot. Aber der Freitag, also der Sabbat, war ein heiliger Tag. Zunächst fand stets das rituelle Bad in der Mikwe[16] statt, nach dem wir saubere Kleidung anlegten. Danach gingen ich, meine Vettern und mein Onkel gemeinsam zum Gotteshaus – ich weiß noch genau, dass er einen Bart hatte und eine typisch jüdische Kleidung trug: einen Kaftan und eine kleine Schirmmütze. Ich murmelte dabei etwas vor mich hin, da ich ja keine Gebete kannte. Es folgte das Festmahl: Wir bekamen immer ein Fischgericht und dann Hühnersuppe mit Nudeln.

Kannst du dich noch daran erinnern, wie du die Zeit in Warta verbrachtest?

Der Bruder meines Onkels besaß ein Sägewerk an der Ausfallstraße nach Lodz. Dort vergnügten wir uns auf frisch gehobelten Brettern aus Kiefernholz. Wie diese gerochen haben! Wir lasen Die Jungen von der Paulstraße von Ferenc Molnár[17] und weinten über das Schicksal von Nemecsek. Im Sägewerk begleitete mich mein Cousin Heniek.

Gabryś, der älter war als wir, versorgte die Pferde. Manchmal führten wir diese zu dritt zur Tränke an die Warta, um sie zu säubern. Wir ritten ohne Sattel, da wir gar keine hatten. Ich erinnere mich noch daran, dass uns die Burschen aus dem Städtchen dabei mit Steinen bewarfen. Sie wollten die Pferde aufscheuchen und uns verjagen. Wir hielten uns krampfhaft an den Mähnen fest und versuchten, nicht zu stürzen. Dies war einer der wenigen Momente in diesem Lebensabschnitt, in dem ich meine Andersartigkeit verspürte. Ich verstand, dass ich fremd war. Aber auch so denke ich an die Ferienzeit wie an eine Idylle. In Lodz war es schwieriger.

Wie hat deine Mutter nach dem Tod des Vaters und ohne die Hilfe der Schwager weiter für den Unterhalt der Familie sorgen können?

Sie eröffnete eine Wäscherei, obwohl Wäscherei zu viel gesagt ist. Wir zogen in das Eckhaus an der Ecke Kamienna-Straße / Wschodnia-Straße um. Diese Straße beschrieb Agnieszka Osiecka in ihrem Lied Kochankowie z ulicy Kamiennej [Das Liebespaar von der Kamienna-Straße].[18] Zum Andenken an sie wurde im Jahre 2004 im Fenster unserer Wohnung ein Flachrelief eingemauert.

Der Eingang zu uns befand sich direkt an der Straße. Gleich hinter der Eingangstür stand ein Tisch für den Empfang von Wäsche, auf der rechten Seite befanden sich Hängebretter für die gewaschene Wäsche, dann zwei Trennwände und hinter diesen Tische: zum Mangeln und Bügeln mit einem Holzkohle-Bügeleisen. Abends wurden die Tische zu Betten für meine Schwestern. Hinter dem »Dienst«-Trakt der Wohnung befand sich der Eingang in die zweite Räumlichkeit. Dort hingen an der Decke Stangen zum Trocknen der gewaschenen Sachen. Es gab auch einen Küchenschrank und zwei Betten – für mich und Mama. Unmittelbar vor dem Türausgang zum Hinterhof war ein eingemauerter Kessel mit einer Feuerstelle zum Kochen der weißen Wäsche. Das war unsere gesamte Unterkunft: ein Ort zum Arbeiten und Leben für sechs Personen. Die Toilette befand sich auf dem Hinterhof. Immer wenn wir dort vor dem Einschlafen hinausgingen, nahmen meine Schwestern eine kleine Kerze mit. Denn wir hatten vor den Ratten Angst, die am Abort herumschlichen.

Bis heute steigt beim Gedanken an die Kamienna-Straße Bedauern über meine Schwestern in mir auf. Im Jahre 1939 war meine älteste Schwester 19 Jahre alt, die anderen waren damals 18, 17 und 15 Jahre alt – das waren bereits Frauen. Wie konnten sie unter diesen Bedingungen leben? Ich versuche mir das vorzustellen, und das ist schwierig.

Wir hatten einen Waschzuber, in dem wir uns nacheinander wuschen. Dieser diente auch als Werkzeug. Tagsüber wurde darin die Wäsche gewaschen. Unter diesen Bedingungen konnte von einem Privatleben meiner Schwestern keine Rede sein. Auch ich habe niemals einen Schulfreund zu mir nach Hause eingeladen.

An der Kamienna-Straße mit den geraden Hausnummern wurden wohl einmal in der Woche Marktbuden aufgebaut. Es gab keine Kanalisation, nur die Straßenrinne, in der sich dickflüssiger, stinkender Schlamm ansammelte. Jeder bekam zwei Meter zugeteilt, und wir gruben mit den Fingern darin, da die Leute manchmal Geldstücke verloren. Danach stanken die Hände furchtbar. Aber wenn man fünf Groschen oder sogar zehn fand, war die Freude unvorstellbar groß. Dann konnten wir uns ein paar Bonbons kaufen.

Hattest du Freunde?

Mein enger Freund Nachme wohnte im gleichen Haus wie ich – auf dem Dachboden. Er war vielleicht ein Jahr älter als ich. Wir zwei beschlossen, ein Abenteuer zu erleben. Ich sagte Mama, dass ich außerhalb der Stadt eingeladen bin, daher gab sie mir ein paar Groschen. Wir machten uns auf den Weg, ohne zu wissen wohin. Wahrscheinlich landeten wir im Park »Helenów«, auch »Helenówek« genannt. Dann wurde es Abend. Wir dachten, dass es unter den hohen Bäumen kalt werden würde, dagegen im Gebüsch wärmer. Es stellte sich heraus, dass es gerade umgekehrt war. Die Baumwipfel hielten die erwärmte Luft fest, während es im Gebüsch rasch kühler wurde. Nachme hatte lange Hosen an – ich kurze. Es war so eisig kalt, dass ich in seine Hosen schlüpfte, um mich aufzuwärmen. Wir schliefen zusammen. Am nächsten Tag kehrten wir nach Hause zurück und hatten Hunger. Aber noch schlimmer war, dass sich auf unserem Ausflug nichts Interessantes ereignet hatte.

Woher kam die Neigung zu Abenteuern?

Von Kinofilmen. Meine größte Leidenschaft war damals das Kino. Vor dem Krieg gab es davon in Lodz zwei Arten. Die eine Art war das Non-Stop-Kino, in das man hinein- und hinausgehen konnte, wann man wollte. Als ich eintrat, saß ich dort mehrere Filmvorführungen lang, und Mama schlug besorgt die Hände über den Kopf zusammen: »Wo bleibt denn der Junge nur?« Die zweite Art von Kino war das Repertoire-Kino, wie es heute existiert. Nur wie ins Kino kommen ohne Geld? Ich fand ein Mittel. Ich entdeckte, dass Eltern bei der Bezahlung von zwei Eintrittskarten ein Kind umsonst mitnehmen konnten. Anfangs bat ich die Leute: »Nehmt mich mit, nehmt mich mit!« Oft jagten sie mich fort. Schnell lernte ich, dass es keinen Sinn hatte, Paare in mittlerem Alter zu suchen, da diese fremde Kinder wegjagten. Junge, verliebte Paare, die nur Augen für sich hatten, das war etwas anderes. Solche Paare beachteten ein fremdes Kind überhaupt nicht. Ein Hindernis war jedoch der Mann, der die Eintrittskarten kontrollierte (in Lodzer Mundart bileciarz [dt. Eintrittskontrolleur] – vielleicht kehrt diese Bezeichnung irgendwann zurück?). Als dieser mich ein weiteres Mal bemerkte, schrie er: »Hau ab, du Bengel, du hast zu viele Eltern!« Daraufhin wechselte ich in ein anderes Kino in meiner Nähe. Meistens ging ich ins Kino »Czary« an der Ecke Cegielniana-Straße – heute Ecke Jaracz-Straße / Piotrkowska-Straße.

Nur einmal begab ich mich in den Lodzer Stadtteil Chojny ins Kino »Słońce«. Das war ein sonderbarer Ort. Man saß direkt vor der Leinwand auf einer Erhöhung und musste den Kopf ganz nach oben strecken. Danach tat der Nacken weh. Aber es war günstig und kostete ca. zehn Groschen. In Chojny wurde ich mit Steinen beworfen – ich hörte dabei: »Hau ab, Jüdlein! Du hast hier nichts zu suchen.«

Ich habe noch eine üble Erinnerung in Zusammenhang mit meiner Herkunft. Als ich einmal aus der Wäscherei auf unsere Straße hinaustrat, sah ich einen flüchtenden Juden. Hinter ihm lief ein Mann mit einem Revolver. Vor meinen Augen schoss er – einmal, zweimal, dreimal … Auf dem Gehweg bildete sich eine Blutlache … Der Bandit hieß Szaniawski. An einem Tag schoss er auf mehrere Juden. Er wurde in Lodz in einem bekannten Gerichtsprozess verurteilt.

Die Sache ereignete sich 1936. Du warst also damals zehn Jahre alt. Das Gericht entschied nicht darüber, ob Tadeusz Szaniawski aufgrund von Antisemitismus oder aus Angst geschossen hatte, da er von einer Menschenmenge verfolgt wurde, die ihn entwaffnen wollte. Im Alter von 18 Jahren wurde er zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt.