Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gerth Medien

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Elly aus Schwenningen reist 1938 nach Wien, um ihre Tante zu unterstützen, und lernt dort die Jüdin Lea Grünfeld kennen, mit der sie sich befreundet. Über sie kommt Elly in Kontakt mit der Theologin Margarete Hoffer, die ihr einen ganz neuen Zugang zur Bibel eröffnet. Als die Nazis an die Macht kommen, unterstützt Elly Margarete dabei, Juden zur Flucht zu verhelfen. Zurück in Schwenningen wird Elly in den Kirchenkampf verwickelt und verliebt sich in den Uhrmacher Jochen. 1941 kommt es zu einem überraschenden Wiedersehen mit Margarete Hoffer, die als "Vikarin auf Kriegsdauer" nach Schwenningen versetzt wird. Gemeinsam mit Jochen versuchen die beiden Frauen, Juden über die Schweizer Grenze zu schmuggeln und gewähren den Verfolgten als Teil der sogenannten "Württembergischen Pfarrhauskette" Unterschlupf im Pfarrhaus. Brigitte Liebelt erzählt in diesem biografischen Roman von Margarete Hoffers mutigem Glauben und Wirken und vermittelt ein lebendiges Bild jener herausfordernden Zeit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 425

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Über die Autorin

Brigitte Liebelt ist gelernte Diplom-Bibliothekarin und Krankenschwester. Die sechsfache Mutter und Frau eines Pastors engagiert sich für Kinder in ihrer Gemeinde und bei Frauenfrühstückstreffen. Sie lebt in Villingen-Schwenningen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.

© 2024 Gerth Medien in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar

Die Bibelzitate wurden folgender Übersetzung entnommen:

Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Erschienen im Juni 2024

ISBN 9783961226405

Umschlaggestaltung: Hanni Plato

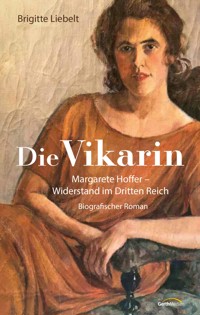

Umschlagfoto: Dr. Klaus Hoffer (Originalgemälde von Henriette Hoffer, Privatbesitz. Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Dr. Klaus Hoffer.)

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

www.gerth.de

Das auf dem Buchcover abgebildete Gemälde ist ein Original-Portrait von Margarete Hoffer, gemalt von ihrer Mutter Henriette Hoffer in den 1930er-Jahren.

Das Bild befindet sich im Privatbesitz der Familie Hoffer in Margaretes Elternhaus in Graz.

Ein ganz besonderer Dank gilt ihrem Neffen Dr. Klaus Hoffer für die Abdruckgenehmigung des Kunstwerkes auf dem Buchtitel.

Wer hält stand?

Allein der, dem nicht seine Vernunft, sein Prinzip, sein Gewissen, seine Freiheit, seine Tugend der letzte Maßstab ist, sondern der dies alles zu opfern bereit ist, wenn er im Glauben und in alleiniger Bindung an Gott zu gehorsamer und verantwortlicher Tat gerufen ist, der Verantwortliche, dessen Leben nichts sein will als eine Antwort auf Gottes Frage und Ruf. Wo sind diese Verantwortlichen?

Dietrich Bonhoeffer in »Widerstand und Ergebung«

Jahreslosung 1938:

Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.

(Hebräer 13,8)

Wien, Januar 1938

Elly Haller war überzeugt davon, dass sie den größten Fehler ihres Lebens begangen hatte.

So leise wie möglich hatte sie die Wohnungstür hinter sich zugezogen und war bereits auf dem ersten Treppenabsatz nach unten. Sie blieb stehen und lauschte angestrengt nach oben. Nein, sie hatten anscheinend nichts gemerkt. Bildete sie sich das nur ein, oder konnte sie die streitenden Stimmen noch erahnen? In der Küche hatten sie gestanden und sich angezischt, damit die Nichte im Kleinen Zimmer möglichst nichts mitbekam, aber im Eifer des Gefechts hatte Elly doch die Anklage der Tante herausgehört: »Mit diesem Auftrag wirst du uns alle noch ins Verderben reißen, Robert!« Gläser klirrten im Schrank, als der Onkel anscheinend mit der Faust auf das Eichenbüfett schlug, und dann hörte sie die Wut in seiner Stimme, die schier überkippte: »Ihr Deutschen habt uns das doch alles hier eingebrockt! Ihr seid doch alle gleich!«

An dieser Stelle hatte sie, ohne nachzudenken, ihren Mantel geschnappt und war aus der Wohnung geschlüpft. Ein Stockwerk über ihr wurde jetzt die Tür geräuschvoll zugeschlossen. Gleich würde die alte Frau Gruber bei Ellys Tante anschellen und fragen, warum das Mädel aus Deutschland an diesem trüben Sonntagnachmittag ganz allein mit offenem Mantel im Treppenhaus herumstand. Elly beeilte sich, nach unten zur Haustür zu kommen – vorbei an dem Schaufenster mit der Aufschrift in geschwungenen Goldbuchstaben: »Robert Berger – Portraitfotografie« – und auch zur Sicherheit noch bis zur nächsten Straßenecke. Dort blieb sie erneut stehen und überlegte, was sie als Nächstes mit sich, dem rätselhaften Streit und diesem verdorbenen Nachmittag anfangen sollte.

Die Sonne hatte sich den ganzen Tag noch nicht blicken lassen, und das trübe Licht ließ die Gassen und Straßen der Wiener Josefsstadt grauer erscheinen, als sie waren. Zudem fegte ein kalter Ostwind, und in ihrem Sonntagskleid fing sie trotz des Mantels bereits jetzt an zu frieren.

Am besten war es wohl, erst einmal in Richtung Josefsstädter Straße zu gehen und die Auslagen im schicken Café Hummel zu bewundern.

Sie überlegte kurz, was sie an einem solchen Nachmittag wohl zu Hause in Deutschland angefangen hätte. Vermutlich hätte sie sich mit ihren Freundinnen getroffen, vielleicht wären sie eislaufen gegangen … Sicher waren die anderen jetzt zusammen und hatten keine Ahnung, dass ausgerechnet Elly Haller, die alle um ihre Tante im prächtigen Wien beneideten, sich gerade am liebsten in den nächsten Zug nach Hause gesetzt hätte!

»Tante Julie hat einen komplizierten Armbruch«, hatte ihr Vater erklärt. »Sie und Onkel Robert würden sich freuen, wenn du sie eine Zeit lang im Haushalt und im Geschäft unterstützen würdest.« Das war an einem Abend im vergangenen Oktober gewesen, und ehe Elly sich’s versah, saß sie mit Vaters braunem Koffer im Zug nach Wien. Zuerst hatte alles auch ganz gut angefangen. Tante Julie, die ältere Schwester ihres Vaters, hatte sie bis dahin kaum gekannt. Sie hatte schon vor Ellys Geburt einen österreichischen Fotografen geheiratet, lebte in einer schönen Wohnung in der Josefsstadt und ließ sich selten in ihrer schwäbischen Heimat blicken. Bis vor zwei Jahren hatte auch die Tausend-Mark-Sperre die Familie davon abgehalten, ihrerseits die Reise nach Österreich anzutreten. Jeder Deutsche hatte damals noch eine Gebühr von 1000 Reichsmark zu entrichten, wenn er ins Nachbarland reisen wollte.

Jedenfalls war Elly nach ihrer Ankunft in Wien zutiefst beeindruckt gewesen von den prächtigen Straßenzügen, der Hofburg, dem Stephansdom und dem ganzen charmanten Flair, als Onkel Robert und Tante Julie sie herumgeführt hatten. In einem der großen Modegeschäfte hatte sie sich ein Prinzesskleid der allerneuesten Mode aussuchen dürfen, genau passend zu ihren blauen Augen, sodass sie überzeugt gewesen war, das ganz große Los gezogen zu haben.

Und erst der Prater! Diese vielen Fahrgeschäfte und Schießbuden, die Zuckerlstände und das Riesenrad. Ihr waren schier die Augen übergegangen. Sie hatte das Gefühl gehabt, in ihrem Kleinstadtleben die Zeit bisher geradezu verschlafen zu haben. Doch nach dem ersten Überschwang war die Ernüchterung nur zu rasch gefolgt.

Onkel Robert lebte praktisch für sein Atelier. Er hatte sich als Portraitfotograf einen Namen gemacht und wurde mit Aufträgen überhäuft. Allerdings vermutete Elly, dass es ihm nur allzu recht war, Tag für Tag nach einem hastig in der Küche heruntergestürzten Kaffee die Wohnung zu verlassen und irgendwie jeden Abend später heimzukommen. Sie, Elly, war ja da und konnte sich um alles kümmern. Tante Julie schien der Auffassung zu sein, ihre Pflicht, die einzige Tochter ihres Bruders mit den Schönheiten der österreichischen Hauptstadt bekannt gemacht zu haben, nunmehr erfüllt zu haben. Denn für weitere Streifzüge durch die Stadt blieb Elly kaum Zeit. Entweder erteilte Tante Julie ihr Aufträge im Haushalt, bevor sie mit Nachdruck die Schlafzimmertür hinter sich schloss, oder sie lag mit geschlossenen Augen auf dem Sofa und ließ sich von ihrer Nichte stundenlang Romane vorlesen, die von Herzschmerz nur so trieften. Das war alles nicht ganz so, wie Elly es sich vorgestellt hatte, aber auch nicht wirklich schlimm. Irgendwann musste Tante Julie ja schließlich wieder gesund werden.

So richtig unangenehm waren allerdings die Diskussionen zwischen den Eheleuten, die sich häuften. Elly fand die gereizte Stimmung, der sie normalerweise kaum ausweichen konnte, von Tag zu Tag unerträglicher. Daheim, in Schwenningen am Neckar, hätte sie sich zu einer Freundin geflüchtet. Aber hier hatte sie bisher keine Möglichkeit gehabt, Mädchen ihres Alters kennenzulernen. Anfangs hatten Onkel und Tante gelegentlich Gäste eingeladen – zum Teil waren es Kunden oder Kollegen –, aber Tante Julie schien sich immer mehr in ihre eigene Welt zurückzuziehen. Elly konnte nicht erkennen, warum sie das tat. Hatte sie vor etwas Angst? Und wenn ja, wovor?

Eigentlich war doch in Wien die Welt noch in Ordnung: keine Aufmärsche, keine ständigen Sammlungen für die Winterhilfe, keine Aktionen des BDM – nichts von all den Dingen, die Ellys Leben in den letzten Jahren immer mehr geprägt hatten. Eigentlich war sie froh gewesen, mit alldem in Wien nicht mehr konfrontiert zu werden. Ihr Vater hatte zwar nichts dergleichen gesagt, aber Elly wusste, dass er auch deshalb ihre Reise nach Österreich unterstützt hatte, als es ihrer Mutter doch sehr schwerfiel, die einzige Tochter gehen zu lassen.

Inzwischen war Elly beim Café Hummel angekommen. Wiener Kaffeehäuser! Sie hatte Sachertorte gegessen, Melange getrunken und heiße Schokolade mit Obers – das war allerdings schon Monate her. Allein in ein Café zu gehen, wäre ihr natürlich nicht eingefallen, selbst wenn sie die Freizeit dazu gehabt hätte. Ihr wurde plötzlich bewusst, dass sie schon viel zu lange vor dem Schaufenster mit der hellen Markise stand und hineinstarrte, ohne wirklich etwas wahrzunehmen. Ein schick gekleidetes Paar streifte sie im Vorübergehen mit einem mitleidigen Blick. Die junge Frau mit dem Pelzkragen und den gewellten blondierten Haaren hatte sich bei ihrem Begleiter eingehakt. Die zwei hatten einander. Elly gab sich einen Ruck. Hier herumzustehen und das Glück anderer mit anzusehen, war auch keine Lösung. Da war es doch besser, sich zurück in die Wohnung zu schleichen, sich die Finger in die Ohren zu stecken und zu lesen: »Puckis junge Ehe« … Das Buch hatte ihr Ilse zum Abschied geschenkt.

Aber als sie eben die Haustür mit dem goldenen Löwenkopf als Türklopfer aufschließen wollte, trat Onkel Robert aus seinem Atelier. Er winkte sie zu sich. »Elly …« Es war ihr unangenehm. Würde er ihr jetzt seine Version des Konflikts unterbreiten, um sie auf seine Seite zu ziehen? Sie trat einen Schritt zurück und murmelte etwas von »Nach Tante Julie sehen«. Er winkte ab. »Nachher.« Sein Gesicht war ernst, nicht zornig, und er sah aus wie ein Mensch, der wirklich etwas auf dem Herzen hatte. Schweigend steckte Elly ihren Schlüssel ein und folgte ihm in sein Atelier.

Dort war es schon dämmrig, der kurze Wintertag neigte sich bereits dem Ende entgegen. Im Hinterzimmer schloss Onkel Robert erst die Tür hinter ihnen, bevor er das Licht andrehte. »Setz dich, Elly.« Sie ließ den Mantel an, es war sowieso nicht geheizt. Mit nervösen Bewegungen zündete er sich eine Zigarette an, inhalierte kurz und sah sie dann direkt an: »Elly, was weißt du über die Politik der Nationalsozialisten?«

Jesus Christus, König und Herr,

sein ist das Reich, die Kraft, die Ehr.

Gilt kein andrer Namen

heut und ewig. Amen.

(Richard Lörcher, 1907–1971)

Schwenningen

Elly Haller war beim Besuch von Adolf Hitler in ihrer Heimatstadt Schwenningen zwölf Jahre alt gewesen. Es war am 9. April 1932. In der linksliberalen Arbeiterstadt hatte die NSDAP 1928 lediglich 0,9 Prozent der Stimmen bekommen, bei den Reichstagswahlen im vergangenen Jahr waren es schon 28 Prozent. Trotzdem hätten die Schwenninger eine solche Veranstaltung mit teurem Propaganda-Aufwand nicht inszenieren können. Der finanzstarke Gönner und Organisator des Hitler-Besuches war der Zigarettenfabrikant und SS-Obersturmbannführer Fritz Kiehn aus dem benachbarten Trossingen.

Das waren Fakten, die ein Mädchen wie Elly nicht wirklich interessierten – jedenfalls nicht so wie ihre Sorgen in Mathematik oder ihre Überlegungen, wie sie ihre Eltern davon überzeugen konnte, sie auf die Geburtstagsparty ihrer Freundin Ilse gehen zu lassen, bei der auch deren großer Bruder – ihr heimlich verehrter Schwarm mit der Gitarre – mitfeiern würde.

Aber allein die Massen, die wegen des Hitler-Besuchs aus der ganzen Region nach Schwenningen herbeiströmten und alle Straßen verstopften, als sie zum Zelt in der Schützenstraße drängten, stellten bereits ein Ereignis dar, das die kleine Stadt noch nicht erlebt hatte. Es waren Sonderzüge eingesetzt worden, schon früh rollten Kolonnen von Autos, Lastkraftwagen und Autobussen an, dazu Motorräder und Fahrräder. Die Zeitung »Die Neckarquelle« berichtete von 25 000 Menschen. Die Leute waren größtenteils von weit hergekommen oder hergefahren worden, um ihrem Idol zu huldigen. Ganz klar: Elly ging mit – mit Abstand, aber neugierig. Die hohe Persönlichkeit allerdings bekam sie nicht zu Gesicht. Von Essen aus war Hitler mit dem Flugzeug gekommen, das mehrfach über der Stadt gekreist war, ehe es landete. Anschließend wurde der Führer im Auto weitertransportiert. Er traf erst nach 16 Uhr ein und ging direkt ins Zelt.

Die Polizei hatte gemeinsam mit der SA und SS im Vorfeld sogenannte »Steinewerfer, Hetzer und Rotes Pack« vertrieben, aber Plakatträger der Kommunisten zogen dennoch singend durch die Stadt. Wie man sich erzählte, hatte ein Kommunist aus Villingen in der Nacht zuvor das Zelt auf den Kienzle-Wiesen anzünden wollen und war von der SA zusammengeschlagen worden. Allerdings gelang es einem Schwenninger Kommunisten, Clemens Müller, das Mikrofonkabel vor der Großkundgebung durchzuschneiden – und statt Hitlers Stimme erklang aus den Lautsprechern stattdessen die Internationale, die alte Hymne der Arbeiterbewegung: »Völker, hört die Signale!«

Seit dem Besuch des Führers hatten sich weitere Parteiführer in Schwenningen sehen lassen: Goebbels, Strasser und der württembergische KultministerMergenthaler.1

Die heimischen KPD, ihre Hilfsorganisationen sowie die SPD-nahe »Eiserne Front« blieben derweil nicht untätig, auch wenn sie durch Versammlungsverbote und Beschlagnahmung von Wahldrucksachen bereits erheblich behindert wurden. Eine geplante Waldkundgebung der oppositionellen Gruppen wurde vom württembergischen Innenminister verboten. Bei ihren Protestaktionen waren die Gegner der Nationalsozialisten noch uneins gewesen, es gab zwei getrennte Demonstrationszüge hin zum Marktplatz, aber dort fand am 4. März 1933 eine gemeinsame große Abschlusskundgebung statt. Die Hauptrede hielt der redegewandte SPDParteisekretär und Landtagsabgeordnete Karl Ruggaber. Ein letztes Mal versuchte er, seinen Genossen Mut zu machen: »Die Nächsten, die kommen, werden wir sein!« Zwei Wochen später wurde er in Stuttgart auf offener Straße verhaftet, im Lager auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Heuberg bei Stetten am kalten Markt drangsaliert und gedemütigt. Durch die Haft zog er sich ein Nierenleiden zu und starb im Januar 1936 an Nierenkrebs in Stuttgart.

Nach den Wahlen, bei denen freilich nur knapp 34 Prozent der Schwenninger Stimmen auf die NSDAP entfielen, ging dann alles sehr schnell. Am 8. März 1933 erschienen Verbände der örtlichen SA und SS vor dem Rathaus, um den Oberbürgermeister Otto Gönnenwein dazu zu bringen, die Hakenkreuzflagge zu hissen. Er protestierte zwar, leistete jedoch keinen Widerstand. Allerdings erzählte man sich danach, Gönnenwein habe gesagt, dies sei »die schwärzeste Stunde in seinem Leben« gewesen. Daraufhin wurde versucht, ihn als Bürgermeister abzusetzen, zumal als er bei seiner ersten Rede im Anschluss an die Reichstagswahl Hitler mit keinem Wort erwähnte und beim »Tag der nationalen Arbeit« am 1. Mai beim Singen des Horst-Wessel-Liedes den Arm nicht zum Hitlergruß hob.

Trotzdem blieb Gönnenwein vorerst Bürgermeister. Er wusste, dass er nur geduldet wurde und unter Beobachtung stand. Deshalb passte er sein Vokabular in der Öffentlichkeit den neuen Gegebenheiten an. Der eigentliche Grund für die Duldung Gönnenweins war, dass es in der NSDAP zu wenig Personal mit genügend kommunalpolitischen Erfahrungen gab, als dass man auf den erfahrenen Politiker hätte verzichten können. Außerdem versprach man sich für das »rote« Schwenningen von diesem Oberbürgermeister einen notwendigen ausgleichenden Einfluss.

Der Ortsgruppenführer der Schwenninger NSDAP, Hans Herrmann, nutzte die Gelegenheit im Anschluss an das Hissen der neuen Flagge und verkündete der unter schwarzen Regenschirmen versammelten Menge vom Balkon des Rathauses, ab jetzt werde mit den »bisherigen Zuständen in Deutschland aufgeräumt«. Ein Fackelzug marschierte durch die Bismarckstraße – ganz in der Nähe von Ellys Elternhaus in der Scharnhorststraße –, den sie irgendwie faszinierend und abstoßend zugleich fand. Die Bahnhofstraße auf ihrem Schulweg wurde in Hindenburgstraße umbenannt, die vor dem Gasthof »Bären« mit der Bärenbrauerei hieß jetzt Adolf-Hitler-Straße, und der namenlose Platz bei der Polizei mit dem Kaiserdenkmal wurde zum Horst-Wessel-Platz – mit einer neu gepflanzten kleinen Hitler-Eiche und schützender Umzäunung drum herum.

All das konnte Elly ihrem Onkel Robert berichten. Trotz ihrer Jugend war sie keineswegs ahnungslos und hatte schon etliche politische Umwälzungen bewusst miterlebt. So kannte sie auch das sogenannte »Heimtückegesetz« und welche Auswirkungen es in ihrer Heimatstadt hatte. Nachdem es in Kraft getreten war, war jede mündliche oder schriftliche Kritik an der Regierung strafbar und wurde durch Sondergerichte, wie etwa den gefürchteten Volksgerichtshof, überwacht. Entscheidend war der »Führerwille«. Arbeiterzeitungen und entsprechende Flugblätter wurden verboten, es gab Hausdurchsuchungen in der Innenstadt, auf dem Sauerwasen und in der Hammerstatt. Vor allem KPD-Mitglieder wurden unerbittlich verfolgt. Manche versuchten, sich im nahe liegenden Moor, dem Schwenninger Moos, oder bei Freunden zu verstecken – oder aber in die nahe Schweiz zu entkommen. Die Mehrheit der Bevölkerung schwieg dazu. Zu unzufrieden waren viele mit den letzten Jahren der Weimarer Republik, mit der Zersplitterung und dem Egoismus einzelner Gruppierungen, sodass das rücksichtslose gewaltsame Vorgehen durch die Nationalsozialisten hingenommen wurde.

Auch Ellys Vater, Mitglied im Kirchengemeinderat, hatte zuerst Hoffnungen auf Hitlers vermeintlich kirchenfreundliche Haltung gesetzt.

Weiter erinnerte sich Elly an Sparaufrufe, ständige Sammlungen der Hitlerjugend, Informationen über heimische Wildkräuter und Pilze und deren Verwendung … und an den Ariernachweis, den Beamte und öffentliche Angestellte erbringen mussten, um weiterhin im Dienst bleiben zu können.

Man erzählte sich von Juden, die praktisch nicht gewusst hatten, dass sie welche waren, und in deren Leben das auch nie eine Rolle gespielt hatte – bis zu diesem Zeitpunkt.

Sie erinnerte sich auch sofort an Pfarrer Karl Knoch von der Johanneskirche – oder eben, wie die Schwenninger sagten: vom »Bretterkirchle«. Er galt allgemein als »der rote Pfarrer« – aufgeschlossen für die sozialen Fragen der Zeit –, der versuchte, die Arbeiter, bei denen zumindest die radikalen Anhänger kirchenfeindlich gesonnen waren, in die Kirche zu integrieren. Das gefiel durchaus nicht allen in der Gemeinde, vor allem den Älteren nicht. Ellys Vater war ein vorsichtiger Mann. Er meinte, Knoch sei zu radikal. Im September 1935 hatte Knoch auf eigenen Wunsch nach Esslingen am Neckar gewechselt.

So weit war Elly mit ihren Erinnerungen gekommen. Die letzte war das Sportfest der Hitlerjugend auf dem Sportplatz Waldeck gewesen. Eine gewaltige Inszenierung, die mit den pathetischen Worten eröffnet wurde: »Wie der Junge nach Kraft strebt, strebt das Mädel nach Schönheit!«

Aber das war Schwenningen, war Deutschland. Sie waren doch in Österreich. Ein souveräner Staat, das hatte ihr Vater bei der Abreise betont. Hitler hatte versprochen, dass Österreich unabhängig bleiben sollte, ganz klar.

Sie hob den Kopf und sah ihren Onkel fest an: »Was willst du eigentlich genau von mir wissen?«

1 In Württemberg lautete die Bezeichnung für den heutigen Kultusminister bis 1950 »Kultminister«.

Es mag sein, dass Trug und List

eine Weile Meister ist;

wie Gott will, sind Gottes Gaben.

Rechte nicht um Mein und Dein;

manches Glück ist auf den Schein,

lass es Weile haben.

(Rudolf Alexander Schröder, 1878–1962)

Ein unerwartetes Kennenlernen

Eine Stunde später fand sich Elly an der Seite ihres Onkels vor einer anderen Haustür wieder, gar nicht weit entfernt, in der Rossau. Sie schwiegen, aber Elly konnte Onkel Roberts Anspannung fühlen. Sein Hut saß ihm fast auf den Augen, und er ließ den Daumen sekundenlang auf dem Klingelknopf liegen. Die Frau öffnete beinahe im selben Moment. Sie musste hinter der Tür gewartet haben. Der Flur dahinter lag im Dunkeln, und sie traten rasch an ihr vorbei ins Haus.

Erst im Wohnzimmer konnte Elly ihre Gastgeberin anschauen, eine schlanke Frau, vielleicht Mitte vierzig, in einem dunklen Wollkleid und dezenter Perlenkette. Sie streckte ihnen eine schmale, gepflegte Hand entgegen: »Ich danke Ihnen für Ihre Diskretion, Herr Berger. Und dass Sie Ihre Tochter mitgebracht haben!« Onkel Robert schien sich etwas zu entspannen. »Meine Nichte Elly, Frau Grünfeld. Sie hilft meiner Frau im Haushalt und ist informiert«, sagte er rasch. Dann holte er seine Kamera aus der Tasche. Elly hatte erwartet, er werde, wie bei sonstigen Aufträgen, seine schwere Ausrüstung mit Stativen und Belichtungsmesser aus dem Atelier mitnehmen, aber er hatte lediglich eine kleine Rolleiflexkamera, zwei Objektive, mehrere Filmrollen und zwei verschiedene Vorsatzlinsen dabei, die Frau Grünfeld mit einem Kopfnicken registrierte. »Was möchten Sie gern abgelichtet haben?«, fragte Onkel Robert. Das Gesicht der Frau wurde ernst. »Am liebsten alles, aber wir werden uns auf unsere liebsten Stücke beschränken.«

Erst jetzt nahm Elly die Einrichtung wahr. Ein wuchtiges Büfett aus dunklem Holz mit geschnitzten Löwenkrallen als Füße, auf Spitzendeckchen eine Bowleschüssel aus Kristall mit Gläsern, gegenüber die passende Kredenz, daneben an der Wand ein dunkles Ölgemälde in Goldrahmen, hochlehnige, mit gestreiftem Samt bezogene Stühle um einen großen Esstisch. Die Möbel passten zum Kristallleuchter, zur hohen Stuckdecke und zu den dreiteiligen Fenstern. Weiße Flügeltüren öffneten sich zum benachbarten Herrenzimmer. Gediegener Wohlstand, so wie ihn auch Frau Grünfeld ausstrahlte, nicht protzig, aber standesbewusst. Es stimmte einfach alles.

Schweigend folgten sie der Dame des Hauses in den Flur. Eine Wand war mit nostalgisch bemalten Tellern dekoriert, gegenüber stand eine rote Sitzgarnitur und das Schönste: ein kunstvoll verzierter grüner Kachelofen in einer Ecke. Elly konnte ein Aufseufzen nicht unterdrücken. Frau Grünfeld wandte sich ihr mit einer schnellen Bewegung zu. Sekundenlang erhellte ihr Gesicht ein wehmütiges Lächeln, bevor sie wie hilflos die Schultern hob: »Schön, nicht wahr? Ich liebe es auch. Nie hätte ich gedacht, dass wir Abschied nehmen müssen.« »Vielleicht ist es ja nur für eine kurze Zeit?« Onkel Roberts Stimme klang unsicher: »Vielleicht sind Sie schneller wieder hier, als Sie denken …« Frau Grünfeld hatte sich wieder in der Gewalt. »Vielleicht«, entgegnete sie knapp. »Aber, Herr Berger, wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen: Mein Mann und ich verfolgen die Nachrichten aus Deutschland genauestens. Von Dingen können wir Abschied nehmen. Schlimmstenfalls bleiben uns Ihre Fotografien als Andenken. Wir wollen den Tatsachen ins Auge sehen.« Plötzlich sah sie Elly scharf an, sodass diese unwillkürlich einen Schritt zurück machte: »Wenn Sie die Nichte von Frau Berger sind, sind Sie doch auch aus Deutschland, nicht wahr? Was geschieht in Ihrer Stadt mit den jüdischen Läden? Mit den Ärzten, den Anwälten, den Beamten? Ist es Ihnen egal?«

Noch nie in ihrem Leben hatte Elly sich so sehr gewünscht, der Erdboden würde sich unter ihren Füßen auftun. Sie konnte dieser schönen vornehmen Dame, die zwar ihre Haltung bewahrte, aber deren Stimme vor Zorn bebte, nicht ins Gesicht sehen. Tatsächlich hatte sie bisher noch nie Juden persönlich kennengelernt. In ihrer Heimatstadt war man zurückhaltend gewesen mit Parolen oder antisemitischen Plakaten, aber die eine oder andere Karikatur vom »Ewigen Juden« hatte sie schon wahrgenommen, dumme Sprüche und Gemunkel … Elly spürte, dass ihr Gesicht feuerrot angelaufen war, als sie stammelte: »Ich … Es … Ähm … Ich will nicht …« Frau Grünfeld ließ die Schultern nach vorn fallen. Auf einmal sah ihr schönes Gesicht müde und resigniert aus. Sie winkte ab: »Lassen wir das. Herr Berger, wenn Sie mir bitte weiter folgen wollen?«

Sie stieg ihnen voraus eine läuferbedeckte Treppe ins Obergeschoss hinauf, als oben eine Mädchenstimme rief: »Mama? Hast du Besuch?« Ein junges Mädchen beugte sich von oben über das Treppengeländer. Sie hatte die gleichen weichen dunklen Haare wie ihre Mutter, war nur unbeschwerter, wie es schien. Frau Grünfeld wandte sich mit einer Handbewegung zu ihr um: »Meine Tochter Lea.«

Während die beiden Erwachsenen ins Schlafzimmer traten und Frau Grünfeld auf einen wuchtigen weißen Armstuhl wies, auf dem eine Puppe mit Porzellankopf und kalten blauen Glasaugen lehnte, blieben Elly und die Tochter im Flur stehen. Lea streckte ihr die Hand entgegen und schnitt eine Grimasse: »Mama übertreibt. Kannst du Stenografie?« Elly nickte überrascht. Die andere grinste: »Eigentlich gehe ich noch aufs Gymnasium. Aber Mama meint, ich müsste mich aufs Berufsleben vorbereiten. Sterbenslangweilig! Hast du Lust, mir zu helfen?« Elly nickte wieder, vorsichtig. Sie erwartete, dass die Mutter aus dem Schlafzimmer schnellen würde, um irgendwelchen Vertraulichkeiten zwischen ihrer Tochter und der Deutschen zuvorzukommen. Aber Lea winkte ihr schon und nahm sie beim Arm: »Komm. Wir gehen in mein Zimmer.«

Eine halbe Stunde später verließen Elly und ihr Onkel das Haus Grünfeld so unauffällig, wie sie gekommen waren. In Ellys Kopf ging alles durcheinander. Schweigend gingen die beiden nebeneinanderher durch die erleuchteten Straßen. Schließlich wagte Elly zu fragen: »Was ist jetzt mit den Fotos? Du hast noch keine gemacht, oder?« Onkel Robert schien tief aus seinen Gedanken aufzutauchen. »Nein. Sie wollte kein Blitzlicht. Wegen der Nachbarn. Bei der Polizei gibt es auch schon immer mehr von diesen Nazis.« Er schien sich etwas zu entspannen. »Wir gehen am Dienstag um die Mittagszeit noch einmal hin. Du und Lea, ihr macht Stenografie, und ich weiß ja jetzt, was Frau Grünfeld aufgenommen haben will.« Elly biss sich auf die Unterlippe. »Denkst du, sie hat recht? Dass es wirklich so schlimm wird und sie alles verlieren und fortmüssen?« Ihr Onkel sah sie an. Sein Unterkiefer war so angespannt, dass seine Wangenknochen hervortraten. »Grünfelds haben Kontakte zu ihren Bekannten in Deutschland und ihr Mann ist geschäftlich sehr viel unterwegs. Viele Juden haben Deutschland bereits verlassen, wusstest du das nicht? Oder sie wollen es und versuchen alles.« Er seufzte tief: »Elly, die Grünfelds sind viel mehr Wiener als ich. Du hast ihr Haus gesehen. Seit Generationen wohnen sie dort. Ich bin als junger Fotograf hierhergekommen. Wenn sie denken, dass sie ihre Heimat und ihren ganzen Besitz verlassen müssen, um mit dem nackten Leben davonzukommen, werden sie ihre Gründe haben. Zu viel will ich gerade gar nicht wissen.« Er seufzte noch einmal und stieß die Hände in die Manteltaschen. »Ich weiß nur, dass es das Einzige ist, was ich für diese Familie tun kann. Selbst wenn sie tatsächlich weggehen müssen, könnten die Fotos irgendwann als Beweise dienen, damit sie ihr Eigentum zurückfordern können.« »Hat Tante Julie Angst um dein Geschäft?«, traute sich Elly zu fragen. »Vielleicht. Egal! In Österreich gibt es mittlerweile viel zu viele Nationalsozialisten, auch wenn sie offiziell noch verboten sind. Deine Tante denkt so wie viele, dass das kleine Österreich den Anschluss an den großen Nachbarn Deutschland suchen sollte. Auf Mussolini und Italien kann man sich nicht verlassen, das ist mittlerweile klar.« Inzwischen waren sie fast zu Hause angelangt. »Elly … Ich … Also wir …« »Ich weiß, Onkel Robert. Du warst mit mir in der Kärntner Straße bummeln, weil ich unbedingt wollte. Alles klar. Ich bin doch kein Kind mehr.«

Und doch bleibt er nicht ferne,

ist jedem von uns nah.

Ob er gleich Mond und Sterne

und Sonnen werden sah,

mag er dich doch nicht missen

in der Geschöpfe Schar,

will stündlich von dir wissen

und zählt dir Tag und Jahr.

(Jochen Klepper, 1903–1942)

Die Schwedische Israelmission

Bereits anderthalb Wochen später konnte sich Elly kaum noch vorstellen, wie einsam sie sich in Wien gefühlt hatte. Sie hatte das Gefühl, Lea Grünfeld bereits eine Ewigkeit zu kennen, und ihre Mutter schien sich vor allem darüber zu freuen, dass Ellys Besuche dafür sorgten, dass ihre Tochter in ihrem Zimmer blieb. Herrn Grünfeld hatte sie noch nicht kennengelernt.

Stenografieübungen für die Tochter eines Kunden waren eine ausgezeichnete Entschuldigung, um fast jeden Nachmittag der Wohnung ihrer Tante zu entkommen. Natürlich erst, nachdem sie ihre Aufgaben im Haushalt mit ganz neuem Schwung erledigt hatte. Elly war fasziniert vom Temperament und Übermut ihrer neuen Freundin. Lea hatte viel mehr als sie von ihrem Heimatland, aber auch von anderen europäischen Ländern gesehen. Sie kannte Theaterstücke, ging in Konzerte, sie dachte über vieles nach, was Elly, wie sie sich eingestand, eine neue Welt eröffnete. Lea schien sich auch nicht an Ellys Dialekt zu stören. Weil sie kein Wienerisch konnte, hatte sie bisher immer versucht, so hochdeutsch wie möglich zu klingen, und manchmal ein amüsiertes bis befremdetes Lächeln geerntet. An diesem Nachmittag – es wurde schon allmählich dunkel und Elly wollte sich gerade verabschieden – fragte Lea plötzlich: »Bist du eigentlich evangelisch, Elly?« Elly war verdutzt. »Ja, aber ich dachte, ihr seid Juden?« Lea lachte. »Davon hatte ich bis vor Kurzem nicht so viel gemerkt. Ich habe in der Schule eine richtig tolle Religionslehrerin. Sie macht donnerstags um 17 Uhr immer den Jugendkreis in der Schwedischen Israelmission in der Seegasse hier im Viertel. Wir diskutieren über alles Mögliche. Hast du Lust, mitzukommen?«

So kam es, dass Elly sich am nächsten Tag pünktlich vor dem Eingang des mehrstöckigen grauen Gebäudes gegenüber dem alten jüdischen Friedhof einfand. »Schwedische Mission« war darüber eingemeißelt. Sie war aufgeregt. Von diesem Besuch wusste auch Onkel Robert nichts, sie hatte ihm sicherheitshalber auch nichts angedeutet, weil sie bisher nicht den Eindruck gehabt hatte, dass sein katholischer Glaube ihm viel bedeutete, und Tante Julie war bei der Heirat ihm zuliebe konvertiert. Ein- oder zweimal hatte sie die beiden zu besonderen Anlässen in den Stephansdom begleitet. Zu Hause hatte sie kurz vor ihrer Abreise ganz frisch im Kreis der Kindergottesdiensthelferinnen gestartet. Es hatte ihr Spaß gemacht; man kam mal von zu Hause weg und die anderen Mädchen und Jungs in der Gruppe waren nett.

Inzwischen war auch Lea etwas atemlos eingetroffen. »Bin mal wieder zu spät dran, entschuldige! Komm, Frau Hoffer fängt gern pünktlich an.« Sie rannten die Treppen hinauf und setzten sich schnell auf zwei freie Stühle in einem großen schlichten Raum. Eine junge Frau in Rock und Strickjacke über der Hemdbluse kam auf sie zu, die dunklen Haare hochgesteckt. Ganz klar, die Lehrerin. Elly konnte sich sofort gut vorstellen, was Lea gesagt hatte: Frau Hoffer sei streng, sie verlange Aufmerksamkeit und Mitdenken, aber »sie weiß unglaublich viel«. Elly hoffte nur, der strengen Lehrerin würde nicht auffallen, wie wenig sie selbst wusste – und das, obwohl ihr Vater im Kirchengemeinderat war und sie daheim von Kindesbeinen an jeden Sonntag in der Kirche mit dabei gewesen war. Sie schaute sich unauffällig um. Sahen die jetzt alle irgendwie jüdisch aus? Würden sie auch alle so präzise registrieren, dass sie Deutsche war, wie Leas Mutter bei ihrem ersten Besuch? Wenn sie den Mund aufmachte, auf jeden Fall … Elly nahm sich vor, sich zurückzuhalten, was vermutlich nicht so schwierig war, wenn Lea hier auch so viel redete wie bei ihr zu Hause. Verstohlen sah sie sich im Raum um. Braune, blonde, dunkle Köpfe, Jungs und Mädchen, einige vermutlich in ihrem Alter, manche älter. Alle blätterten bereits in den verteilten Bibeln, suchten die angegebene Stelle und schienen ganz bei der Sache zu sein. Zu Beginn sprach Frau Hoffer ein kurzes Gebet, dann sangen sie gemeinsam ein Lied.

Es ging an diesem Tag um den letzten Abschnitt des 8. Kapitels des Römerbriefes. Elly war fasziniert von der Kraft der Sprache in diesen Versen. Beschämt gestand sie sich ein, dass sich ihr Bibelwissen bisher weitgehend auf die Geschichten aus dem Kindergottesdienst beschränkt hatte. Sie hatte sie gemocht, sie waren spannend und zugleich vertraut. Aber noch nie hatte etwas sie so berührt wie diese Worte: »Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht: ›um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag; wir sind geachtet wie Schlachtschafe.‹ Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die Christus Jesus ist, unserm Herrn« (Römer 8,35–39).

Hörte sie das wirklich zum ersten Mal? Vermutlich nicht, aber Elly fühlte sich ganz tief in ihrem Inneren angerührt. Das war kein allgemeines »Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen«. In den Worten lag eine Lebendigkeit und eine Kraft, die etwas in ihr zum Klingen brachte. Sie ahnte, dass dies die Antwort sein könnte auf die Fragen, die seit dem ersten Besuch bei Grünfelds in ihr nagten: Wenn das stimmt, dass Gottes Liebe so stark ist, was ist dann, wenn alles aus den Fugen gerät, wenn Dinge sich anbahnen, die unverständlich, beängstigend und einfach nur ungerecht sind? Ist der kleine Mensch nicht einfach letztendlich doch der Willkür und Macht der Großen ausgeliefert? Und wo zeigt sich darin dann Gottes Liebe? Die Antwort auf diese Fragen schien von großer Bedeutung zu sein. Denn wenn das wahr war, was in diesem Bibelabschnitt im 8. Kapitel des Römerbriefes stand, dann entschied sich daran die Frage, ob Gott der Herr war für Zeit und Ewigkeit.

Dann musste sie, Elly Haller, dem aber auch weiter nachgehen. Dann war das hier ein Anfang. Dann konnte Gott in ihrem eigenen Leben auch nicht mehr nur so eine Nebenrolle spielen, für den Kirchgang am Sonntagvormittag. Wenn das wirklich stimmte, dann war das ein lebendiger, mächtiger, ewiger Gott, dem man sich auch dann getrost anvertrauen konnte, wenn Dinge sich so entwickelten, dass sie einem Angst machten.

Elly war so in Gedanken versunken, dass sie erst jetzt richtig zur Kenntnis nahm, dass im Kreis bereits ein Gespräch über den Text im Gang war. »Es kann sein«, sagte Frau Hoffer gerade »dass viele unter uns einer Zeit entgegengehen, in der sie sich nicht mehr vorstellen können, dass Gott Liebe ist.« Jetzt war sie keine strenge Lehrerin mehr. Elly spürte, dass hier ein Mensch war, der selbst ernstlich besorgt war, aber nicht um sich selbst. Das Leid der anderen schien ihr sehr bewusst zu sein. Sie vermittelte nicht irgendwelche Informationen, sondern sie wollte den jungen Menschen im Raum etwas weitergeben, das sie als unverlierbaren Schatz mit sich nehmen konnten – egal, was sie Schweres erleben würden. Elly sah es in ihren Augen, in ihrer Haltung. Es berührte sie. Auf einmal durchströmte sie eine tiefe Dankbarkeit gegenüber Lea, die sie mit hierhergenommen hatte. Sie sah die Freundin von der Seite an, und Lea erwiderte ihr Lächeln so strahlend und unbekümmert wie immer.

Dann war die Stunde vorbei, Bibeln und Liederbücher wurden eingesammelt, Stühle scharrten über den Boden. Ein allgemeines Stimmengewirr erhob sich. Die jungen Leute hier waren anscheinend sehr vertraut miteinander. Schon wurde auch wieder gelacht. Elly sah sich um. Plötzlich stand Frau Hoffer vor ihr. »Du bist neu, oder? Die Freundin von Lea Grünfeld aus Deutschland? Sie hatte erwähnt, dass sie jemand mitbringen will.« Elly wusste nicht wohin mit ihren Händen. Sie konnte dieser Frau nicht ins Gesicht sehen. Sie stammelte ihren Namen und dass sie ihrer Tante im Haushalt half. »Gut, dass du den Weg hierher gefunden hast, Elly. Wir brauchen junge Menschen wie dich, hier in Wien und auch wenn du wieder zu Hause bist.« Frau Hoffers Stimme war voller Wärme. Sie schien über Ellys plötzliche Verlegenheit nicht überrascht zu sein, nickte ihr noch einmal zu und wandte sich der kleinen Gruppe junger Leute neben ihr zu.

Ein paar Minuten später eilten Elly und Lea die Straße entlang. »Sie ist beeindruckend, nicht?«, brach Lea das Schweigen. »Sie ist unglaublich klug. Und mutig. Sie hat ein kleines Buch geschrieben mit drei anderen Theologen, ›Evangelisches Christentum‹, für Juden, die konvertieren wollen. Das tun viele, nicht nur aus Glaubensgründen, sondern weil sie denken, dass sie dann nicht mehr als Juden angesehen und benachteiligt werden. Den Nationalsozialisten hier hat manches darin gar nicht gefallen. Aber sie sagt, was sie denkt. Meine Mutter ist so begeistert von ihr.« »Gehen deine Eltern denn auch zur Israelmission?«, wollte Elly wissen. »Ja, sonntags sind hier Gottesdienste. Du musst Pfarrer Hedenquist kennenlernen und seine Frau Elsa. Sie sind Schweden, aber schon ein paar Jahre hier in Wien. Und Pfarrer Forell. Er kommt eigentlich aus Breslau, hat dort aber zu viel gegen die Nazis gesagt und musste Hals über Kopf von da fort. Weißt du, er ist auch jüdisch. Sie arbeiten viel mit der Evangelischen Allianz in Wien zusammen, also mit anderen Predigern, die genauso denken.«

Sie verstummte und lachte ihr unbeschwertes Lea-Lachen. »Hat dich ganz schön gepackt, was? Weißt du, ich mag einfach nicht so schwarzsehen wie Frau Hoffer oder meine Mutter. Mein Vater hat 1914 in der Kaiserlichen Armee gekämpft. Wir sind Patrioten, wir sind Österreicher. Wusstest du, dass in Wien mehr Juden leben als in den deutschen Großstädten oder in Paris und London? Das kulturelle Leben in Wien – Theater, Musik, Literatur –, das kann man sich ohne Juden gar nicht vorstellen, das kannst du mir glauben. Und überhaupt: Was will der Hitler in Deutschland mit den Wandtellern von meiner Großmutter? Oder mit der hässlichen Glasaugen-Puppe von Großtante Ruth? Der soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich bin 17, Elly! Ich will tanzen, ich liebe das Theater. Ich will die Welt sehen. Ich will studieren und flirten, ja. Ich will mich nicht irgendwohin flüchten, wo man mich nicht haben will. Ich möchte auch nicht froh und dankbar sein müssen für irgendein Loch zum Wohnen und demütig in irgendeinem dunklen Büro Diktate aufnehmen. Was soll das alles?« Sie warf den Kopf hoch und ging noch schneller. Elly keuchte stumm neben ihr her. Schließlich sagte sie leise: »Du bist schon eine andere Nummer als ich, Lea, ich weiß. Warum hast du mich eigentlich eingeladen, als Onkel Robert und ich zu euch kamen?« Lea blieb unvermittelt stehen. Elly konnte sehen, dass in ihren Augen Tränen glänzten. »Ich wollte es wissen! Ich wollte wissen, ob du dumm und stur und hochmütig bist. Oder ein Mensch.« Sie schniefte. »Du bist ein Mensch. Du bist ein Mädchen wie ich. Ist doch alles egal, oder? So, und jetzt Schluss damit.« Elly hatte einen Kloß im Hals. Sie hatte Angst, etwas Falsches zu sagen. Ihre Schwenninger Freundin Ilse hätte sie jetzt einfach in den Arm genommen, aber bei Lea traute sie sich das noch nicht.

Erst an der Ecke, als ihre Wege sich trennten, sagte sie leise: »Danke, Lea! Mir ist, als hätte mir jemand eine Tür aufgemacht. Als ob ich plötzlich aufgewacht bin. Oh, Mann, jetzt muss ich rennen. Tante Julie reißt mir den Kopf ab, wenn ich nicht noch irgendwo ein Brot ergattere.«

Nun darfst du in ihm leben

und bist nie mehr allein,

darfst in ihm atmen, weben,

und immer bei ihm sein.

Den keiner je gesehen

noch künftig sehen kann,

will dir zur Seite gehen

und führt dich himmelan.

(Jochen Klepper, 1903–1942)

Elly denkt um

Von diesem Nachmittag an war Elly regelmäßige Besucherin der Bibelstunde, fast begeisterter als Lea selbst, wie diese leicht amüsiert feststellte. Und dabei blieb es nicht. Margarete Hoffers wachem Blick war es nicht entgangen, dass die junge Deutsche zwar in der Regel nur still zuhörte, aber das Gesagte wie ein Schwamm in sich aufsog. So hatte sie Elly angesprochen, um das Mädchen besser kennenzulernen, und dabei herausgefunden, dass diese flüssig Maschineschreiben konnte. Ehe Elly es sich versah, hatte sie schon eingewilligt, jeweils eine Stunde eher zu kommen und der Sekretärin in der Israelmission zur Hand zu gehen. Natürlich gab es daraufhin Diskussionen mit Tante Julie, was zur Folge hatte, dass Ellys Tag nun eher begann, um den Haushalt nach den Vorstellungen ihrer Tante zu führen. Aber sie war glücklich, weil sie das Gefühl hatte, auf diese Weise etwas von dem zurückgeben zu können, was sie an diesem Ort gefunden hatte.

Auch Tante Julie fiel Ellys verändertes Wesen auf. »Du wirst noch eine echte Wienerin«, bemerkte sie, »wer weiß, vielleicht findet sich ja noch ein fescher junger Mann für dich?« Elly hatte nur höflich gelächelt und genickt. Ihr war es ganz recht, wenn die Tante solche Gedanken hegte. Denn was sie immer wieder über ihre politische Gesinnung andeutete, war ihrer Nichte eine Warnung, lieber nichts von den eigentlichen Motiven ihrer veränderten Gemütslage zu erzählen.

An diesem Abend hatte Frau Hoffer ihr das von Lea erwähnte Büchlein »Evangelisches Christentum« in die Hand gedrückt. »Vieles wirst du wissen«, hatte sie gemeint, »aber manchmal ist es gut, es noch mal schwarz auf weiß zu haben.« Elly freute sich über die Aufmerksamkeit. Sie hatte tatsächlich das Gefühl, als würde ihr Geist in den Bibelstunden förmlich auf den Zehenspitzen stehen, um alles erfassen zu können, was sie mitnehmen wollte. Also machte sie es sich nach dem Abwasch am Abend auf ihrem Bett im Gästezimmer mit dem Buch von den Wiener Vikaren Helmut Gollwitzer, Margarete Hoffer, Dr. Herbert Krimm und Fritz Zerbst gemütlich. 32 Seiten waren doch eigentlich an einem Abend leicht zu schaffen, dachte sie.

Schließlich kam sie zum 4. Kapitel. Es ging um das Verhältnis von Christen zur Obrigkeit, konkret in dem Fall, wenn die Gebote Gottes und die von Menschen geschaffenen Ordnungen in Widerspruch zueinander ständen. Erstaunt las sie, dass der Gehorsam gegenüber dem Staat eine Grenze hatte. Die Begründung für diese Position entstammte der Bibel. Apostelgeschichte 5, Vers 29: »Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.« Elly wurde nachdenklich. Vor ihrem inneren Auge erschienen die wütenden Kommunisten in der Heimatstadt ihrer Kindheit, die die Rechte der Arbeiter forderten, aber auch die Trupps von SA und SS, die angeblich die Straßen jetzt sicher machten. Waffengewalt lehnte dieses Buch entschieden ab, aber was bedeutete Auflehnung dann? »Es bedeutet das«, las sie »was es auch schon für die Christen der ersten drei Jahrhunderte bedeutet hat: Bereitschaft, für die Verweigerung des Gehorsams zu leiden und durch das Leiden Zeugnis abzulegen für die Kraft des Glaubens, für die Wahrheit des Kreuzes Christi, für die Hoffnung des ewigen Lebens.« Elly fröstelte plötzlich unter ihrer Bettdecke. Bereitschaft zum Leiden, Glaubensgehorsam – dieses Thema schien sich auch durch die Bibelarbeiten in der Israelmission wie ein roter Faden hindurchzuziehen. Auf einmal hatte sie Angst. Was für eine wahnsinnige Welt! Konnte es sein, dass ihr neu entfachter Glaube an einen Gott der Liebe auch Leiden nach sich ziehen konnte? Sie dachte an Onkel Roberts Entschluss, auch weitere wohlhabende jüdische Familien zu Hause aufzusuchen und ihre liebsten Gegenstände und Wertsachen zu fotografieren, selbst wenn es durchsickern sollte, welche Kundschaft er da immer wieder hatte. Sie dachte an ihre Freundschaft mit Lea, die ihr wütend und mit Tränen in den Augen erzählt hatte, dass der Preis, den sie in der Schule für ihr Kunstprojekt hätte bekommen sollen, kurzerhand an eine »arische« Mitschülerin vergeben worden war, obwohl der Lehrer ihr zuvor gesagt hatte, dass sie die beste Arbeit abgeliefert habe. Sie dachte auch an die Berichte ihres Vaters über heftige Diskussionen im Kirchengemeinderat in Schwenningen.

Als sie das Buch sorgfältig unter ihren Kleidern versteckt und die Nachttischlampe ausgeknipst hatte, rollte sie sich unter ihrer Decke zusammen und schickte ein Stoßgebet zu dem Gott, den sie erst vor Kurzem als einzigen Herrn angenommen hatte: »Herr, du weißt alles. Du weißt, was kommt. Und du weißt auch, was ich aushalten kann.«

Bereits am Nachmittag darauf hatte sie Gelegenheit, über ihre Gedanken mit Margarete Hoffer zu sprechen. Sie hatte sich höflich für das Buch bedankt, aber entweder sprach ihr Gesicht Bände oder aber Frau Hoffer konnte Gedanken lesen. »Das Wort Gottes spricht in unsere Zeit hinein«, sagte sie, »es geht nicht um uns, um unsere eigene Stärke oder auch nicht um unser Versagen.« Und dann, vorsichtiger: »Ich habe Kontakte zur Bekennenden Kirche in Deutschland. Wie ist das in der Gemeinde, aus der du kommst? Württemberg, oder? Da ist die Kirche noch intakt. Sagt dir das was: Bekennende Kirche?« Elly erinnerte sich vage daran, dass Deutsche Christen die Leitung in allen deutschen Landeskirchen außer in Hannover, Bayern und Württemberg übernommen hatten. Dafür war die Unterscheidung in »zerstörte« und »intakte« Landeskirchen geprägt worden. Elly nickte vorsichtig: »Ja, ich habe davon gehört.« Dann fasste sie sich ein Herz. »Frau Hoffer, darf ich Sie noch was fragen? Glauben Sie, dass es Krieg gibt?« Das Gesicht der jungen Lehrerin wurde ernst. Ihr Blick ging über Elly hinweg, über die jungen Leute im Raum. Dann sah sie Elly mit einem entschlossenen Blick an: »Ich habe schon vor mehr als zehn Jahren Hitlers Buch ›Mein Kampf‹ gelesen. Ja, Elly, ich glaube, es wird Krieg geben. Mein Professor hat gesagt: ›Hände zum Gebet falten ist der Anfang eines Aufstandes gegen die Unordnung der Welt.‹«

Das Wort hat Gott gesprochen hinein in diese Zeit.

Es ist hereingebrochen im Wort die Ewigkeit.

(Arno Pötzsch, 1900–1956)

Erster Widerstand in Schwenningen

Ellys Vater, Gerd Haller, Uhrmacher in der großen Schwenninger Uhrenfabrik Friedrich Mauthe, war bereits 1933 im Kirchengemeinderat der Johanneskirche im Westen der Stadt, als die Nationalsozialisten am 23. Juli Neuwahlen in den kirchlichen Gemeindevertretungen anordneten. Die Pfarrer standen der neuen Regierung von Anfang an sehr reserviert gegenüber – außer Pfarrer Koller, der erst im November an die Pauluskirche im Neckarstadtteil berufen worden war. Man hoffte allerdings zu diesem Zeitpunkt, dass der Staat die Kirche und ihren Auftrag respektieren würde. Waren nicht Adolf Hitlers Reden durchsetzt von frommen Worten?

Im Kirchengemeinderat der Johanneskirche war es mittlerweile mit der Einmütigkeit allerdings vorbei. Es gab Vertreter, die nach einem der ersten Beschlüsse beispielsweise »Fahnen der neuen Reichshoheit« anschafften, um die Erneuerung der Kirche nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Dazu gehörte auch die Eingliederung des Jugendwerkes in die Hitlerjugend. Allerdings kam der Vereinsvorsitzende des CVJM der drohenden Enteignung durch die Nationalsozialisten zuvor und schenkte in weiser Voraussicht das Vereinshaus in der Alleenstraße, die kurz zuvor in AdolfHitler-Straße umbenannt worden war, der Kirche. Aber nur wenige hegten zu dieser Zeit irgendwelche Bedenken. Im Gegenteil. Die Eingliederung war mit einem Festgottesdienst in der überfüllten Stadtkirche gefeiert worden. Mit Begeisterung hatte Elly mitgesungen, ganz bewegt von dem stimmgewaltigen Chor der Gottesdienstbesucher: »Ein feste Burg ist unser Gott« und »Wach auf, wach auf, du deutsches Land«. Es klang doch wunderbar: Eine so zerstrittene Heimat sollte wieder einig, groß und mächtig werden! Sie erinnerte sich an ein großes Spruchband, das sie irgendwo gesehen hatte: »Nichts für uns, alles für Deutschland, Deutschland für Christus!« Was sollte daran falsch sein?

Zunächst versuchte man, Einheit und Frieden in der Gemeinde so lange wie möglich zu bewahren. Im April 1934 hatte die Außenstelle der Gestapo in Oberndorf der Kirche eine Sitzung zur »Orientierung über die kirchliche Lage« kurzerhand verboten. Der württembergische Landesbischof Theophil Wurm war in Stuttgart unter Hausarrest gestellt und erst Ende des Jahres nach vielen Protestaktionen und großen Demonstrationen wieder eingesetzt worden. Gerd Haller musste sich eingestehen, dass derzeit der Kirchengemeinderat in seinem Handeln durch Uneinigkeit schier gelähmt war, selbst wenn zeitweise die radikalsten Anhänger der sogenannten Deutschen Christen der Sitzung fernblieben.

Im Juni 1936 war Pfarrer Gotthilf Weber als erster Stadtpfarrer nach erregten Auseinandersetzungen mit 10 zu 18 Stimmen berufen worden. Im Gegensatz zum kompromissbereiten Landesbischof Wurm und anderen, die eine Zusammenarbeit mit dem Minister für kirchliche Angelegenheiten Hanns Kerrl für möglich hielten, gehörte Weber zu dem Flügel der Bekennenden Kirche, der jede Einmischung des Staates in die Angelegenheiten der Kirche ablehnte und sich eine eigene »Vorläufige Kirchenleitung« als oberstes Organ wählte, obwohl er selbst anfangs auch mit den Deutschen Christen sympathisiert hatte. Es hatte erregte Diskussionen gegeben und den Versuch, Pfarrer Weber schriftlich zu verpflichten, sich aus der Kirchenpolitik herauszuhalten und seine Tätigkeit auf Predigt, Seelsorge und Unterricht zu beschränken. Aber Gotthilf Weber lehnte eine solche Verpflichtungserklärung strikt ab. Ganz wichtig für ihn war, dass auch der Pfarrverweser Erich Kurz und die Vikare hinter der Barmer Theologischen Erklärung der Bekennenden Kirche standen. Auch der Dekan des Kirchenbezirkes Tuttlingen, Manfred Ebbinghaus, stellte sich zu Gotthilf Weber. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung war auch Oberbürgermeister Dr. Otto Gönnenwein. Er war eine Zeit lang noch Mitglied im Kirchengemeinderat und wohl der einzige Oberbürgermeister in Hitlerdeutschland, der nie Mitglied in der NSDAP gewesen war. In seinem Amt agierte er neutral, aber im Grunde stand er auf der Seite der Bekennenden Gemeinde.

Am 30. August 1936 verlasen Gotthilf Weber und Erich Kurz in ihren Kirchen eine Kanzelabkündigung und verteilten Flugblätter, in denen es hieß: »Christen sind es ihrem Glauben schuldig, zu widerstehen, wenn es von ihnen verlangt wird, was wider das Evangelium ist. Immer und unter allen Umständen ist der evangelische Christ seinem Staat und seinem Volk Treue schuldig. Auch das ist Treue, wenn der Christ einem Gebot, das gegen Gottes Wort ist, widersteht und seine Obrigkeit dadurch zum Gehorsam gegen Gott zurückruft.«

Die achtzehnjährige Elly hatte es gelesen, aber tatsächlich nicht wirklich verstanden, wie gefährlich solche Äußerungen sein konnten oder was es bedeuten konnte, wenn man tatsächlich dementsprechend handelte. Als sie jetzt noch einmal darüber nachdachte, wurde ihr deutlich: Dieser Appell war unmissverständlich. Auch die Reaktion der Deutschen Christen hätte sie hellhörig machen müssen. So hatte einer der Kirchengemeinderäte von »staatsfeindlichen Äußerungen« gesprochen, ein anderer hatte gemeint, »so was klinge nach Moskau oder nach Straßburger Sender«. Daraufhin wurden beide Männer von ihrem Amt beurlaubt. Stattdessen rückten Männer nach, die aufseiten der Bekennenden Kirche standen. Im Grunde war bereits im Juli 1933 die einflussreiche Zeit der Deutschen Christen überschritten. Ihre vorübergehende Macht war künstlich aufgebauscht worden.

Jetzt zuckte Elly mit den Schultern. »Wissen Sie, Frau Hoffer, ich hatte damit nicht so viel zu tun, ich war so beschäftigt mit der Handelsschule. Nur im Kindergottesdienst habe ich mitgeholfen – das, was ich eben konnte.« Frau Hoffer lächelte ihr zu. »Da hast du ja trotzdem schon einiges mitbekommen. Wenn jeder an seinem Platz steht und Widerstand leistet, wo er ist, begrenzt das auch die Herrschaft von Diktatoren.«

Er spricht wie an dem Tage,

da er die Welt erschuf.

Da schweigen Angst und Klage;

nichts gilt mehr als sein Ruf!

Das Wort der ewgen Treue,

die Gott uns Menschen schwört,

erfahre ich aufs Neue,

so wie ein Jünger hört.

(Jochen Klepper, 1903–1942)

Rückblick

Elly war als letzte der jungen Menschen gegangen, die heute zur Bibelstunde gekommen waren. Margarete Hoffer räumte ihre Unterlagen zusammen und trat ans Fenster. Noch herrschte in den Straßen unten gewohntes Treiben. Viele Juden wohnten in diesem Bezirk. Hier in der Seegasse vorwiegend Menschen wie Grünfelds – assimiliert, wohlhabendes Großbürgertum, Ärzte, Rechtsanwälte, mit Nähe zur Universität. Die Rossau grenzte an den Bezirk Leopoldstadt, in dem viele arme, jiddisch sprechende, orthodoxe Ostjuden lebten. Sehr viele waren nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches und im Anschluss an den großen Krieg dazugekommen. Der Bezirk galt beinahe als osteuropäisches »Stettl« – im Volksmund wurde er deshalb »Mazzesinsel« genannt. Insgesamt lebten etwa 170 000 Juden in Wien, mehr als in deutschen Großstädten oder etwa in Paris und London. Seit den 20er-Jahren hatten sich bereits antisemitische Vorfälle gehäuft.

Margarete Hoffers Gedanken waren noch bei dem, was Elly berichtet hatte. Was würden die nächsten Wochen und Monate mit Wien machen?

Sie selbst stammte gebürtig aus Maribor an der Drau, aus einer ursprünglich katholischen Familie. Ihr Vater, Dr. Maximilian Hoffer, war Anglist und Gymnasiallehrer, ihre Mutter akademische Malerin. Als die kleine Margarete vier Jahre alt war, war die Familie nach Graz gezogen, wo das Mädchen mit ihren jüngeren Brüdern Wilfried und Heinrich aufgewachsen war. Mutter und Kinder wurden im Zuge der populären »Los von Rom«-Bewegung protestantisch, der Vater blieb aus beruflichen Gründen katholisch. Die Atmosphäre in ihrem Elternhaus war ohnehin nicht religiös bestimmt; es war eher eine Entscheidung aus politischen, deutschnationalen Motiven. So hatte sich Margarete auch nicht aus Überzeugung für ein Theologiestudium entschieden, sondern eher aus der Vorstellung, dadurch die Welt verändern zu können. Eine ernste Krise war fast unvermeidlich. Ihre religiöse Armut und die Schwäche ihres Glaubens waren ihr im Laufe des Studiums zutiefst bewusst geworden. Wie sollte sie in Zukunft anderen etwas vermitteln, was sie selbst nicht glaubte? Sie sehnte sich nach wirklichem geistlichem Leben. Der Durchbruch kam durch die Vorlesungen ihres Professors Karl Barth in Deutschland. Er lehrte, dass nicht das eigene religiöse Gefühl der Nährboden und die Voraussetzung für den Glauben und für eine Begegnung mit Gott ist, sondern dass das Wort Gottes den Glauben weckt und immer neu dazu einlädt. Erstmalig hatte Margarete die Worte der Bibel daraufhin zu sich ganz persönlich sprechen lassen und war darin Jesus Christus begegnet. Er war das lebendige Wort Gottes. Jetzt erlebte sie in ihrem Religionsunterricht an verschiedenen Wiener Gymnasien und hier in den Bibelstunden für Frauen und Jugendliche in der Schwedischen Israelmission genau das, was ihr selbst widerfahren war: dass Menschen in Bewegung kamen und Glaube geweckt wurde. Wie bei der jungen Elly, der der in der Kindheit vermittelte Glaube jetzt ganz persönlich ins Herz gerutscht war.

Die junge Theologin wurde ernst. Sie hatte fünf Semester in verschiedenen deutschen Städten studiert, in Kiel, Leipzig und Tübingen. Sie hatte diverse christliche Konferenzen besucht – in Bad Boll, in Gland am Genfer See, in Čiernohorské kúpele in der Tschechoslowakei und in Fanö in Dänemark. In Saalbach organisierte sie selbst eine Konferenz mit. Sie hatte dabei auch Dietrich Bonhoeffer kennen- und schätzen gelernt und die 1934 gegründete Bekennende Kirche in Deutschland. All das hatte sie immun gemacht gegen den Sog des Nationalsozialismus, in dem die evangelische Kirche in Österreich schwamm. Vielmehr gehörte sie zu denen, denen von Anfang an klar war, dass nur kompromissloser Widerstand die Antwort auf die Ideologie der Nazis sein konnte. Das bedeutete auch, dass sie mit Entsetzen die politische Entwicklung in ihrem Heimatland und die immer wahrscheinlicher werdende Möglichkeit eines »Anschlusses« an das nationalsozialistische Deutschland beobachtete. Ellys Bericht hatte sie darin nur bestätigt. Sie war der Meinung, dass »man auch als areligiöser Humanist, erst recht aber doch als Christ dieser verbrecherischen Zielsetzung jede Zustimmung oder gar Unterstützung verweigern musste«.