15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Atlantik

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

"Gesellschaftsporträt, Liebesgeschichte und Bildungsroman - meisterhaft verwebt Un jour viendra couleur d'orange die Schicksale seiner Protagonisten." ActuaLitté Während die Gelbwesten-Proteste Frankreich in Atem halten, lebt der dreizehnjährige Geoffroy in einer imaginären Welt, die er nach Zahlen und Farben ordnet. Das sensible Wesen des besonderen Kindes überfordert seine Familie: Vater Pierre ist unfähig, mit ihm zu kommunizieren, und gefangen im eigenen Zorn; Mutter Louise versucht ihn zu beschützen und hofft vergeblich auf etwas Zärtlichkeit. Und seine Freundin Djamila, die sich von den Vorschriften der muslimischen Tradition unter Druck gesetzt fühlt, ist fasziniert von der unschuldigen Wahrnehmung des Jungen, die neue Perspektiven und Freiheiten eröffnet. Inmitten des gesellschaftlichen Aufruhrs prallen Wut, Träume und Verlangen aufeinander. Gibt es einen Ausweg aus all dem Chaos?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 241

Ähnliche

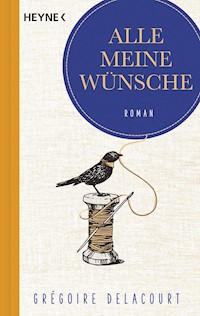

Grégoire Delacourt

Die wärmste aller Farben

Roman

Aus dem Französischen von Katrin Segerer

Atlantik

Für Dana, meine Elsa

»Ich schreibe, weil etwas nicht stimmt.«

Jean d’Ormesson

Gelb

Es war noch dunkel, als sie aufbrachen. Das Fernlicht des Wagens durchschnitt die Finsternis, tauchte die Wände der Häuser am Dorfrand in flüchtiges Gelb, dann wurde alles wieder schwarz. Sie waren zu sechst, saßen dicht gedrängt, fast gequetscht im gemächlich dahinrollenden Renault Kangoo. Sie trugen Mützen wie Soldatenhelme, dicke Handschuhe und Mäntel – die Nacht war kalt, der Morgen noch weit. Sie hatten die müden Gesichter schwerer Jungs, selbst die beiden Frauen. Sie unterhielten sich nicht, sondern lächelten nur, vereint in einem Leib, ein von Wut und Angst gelähmtes Körpergeflecht. Dasselbe Fleisch, bereit zum Kampf, gewappnet gegen Versehrungen, denn wer nicht blutet, der lebt nicht. Es war ihr erstes Mal. Aus dem Radio tönte Le Sud von Nino Ferrer. »Der hat sich umgebracht«, sagte einer. Ein Van-Gogh-Gemälde, die drückende Hitze eines 13. August, verkrüppelte Eichen, zwei Ahornbäume, eine Heckenrose, ein abgeerntetes Weizenfeld über Quercy Blanc, zirpende Zikaden und plötzlich ein Riss. Ein Schuss. Dann Stille. Bleierne Stille. Die Kugel durchdringt das Herz, der Körper des Sängers sackt in sich zusammen. Niemand im Auto sang den Refrain mit, der versprach, dass der Sommer über eine Million Jahre andauern sollte. Ihre Mienen waren auf einmal ernst. Der Fahrer schaltete das Radio aus. Zehn Minuten später hielt der Kangoo im Kreisverkehr, mitten auf der leeren Landstraße. Die sechs Insassen stiegen aus. Ihre Glieder waren schwer. Im Licht der Taschenlampen holten sie die Feuerschale aus dem Kofferraum. Das Netz Brennholz. Die Thermoskannen mit Kaffee. Die Proviantbeutel. Die Cognacflasche und die langen Messer versteckten sie. »Ich hätte doch mein Stecheisen mitbringen sollen«, sagte einer bedauernd. »Wir werden ja nicht zuerst schießen«, erwiderte ein anderer. Und sie lachten trostlos. Sie wussten, dass sie Jäger waren, die man früher oder später selbst davonjagen würde. So lange mussten sie die Stellung halten. Nachdem sie die Blockade errichtet hatten, tranken sie einen Schluck. Suchten nach Worten, um einander anzuheizen. »Die sind selbst schuld, wenn sie uns ständig für dumm verkaufen«, wetterte Tony, ein dünnhäutiger, untersetzter Typ. Italienischer Herkunft, wie er gern betonte: »In meinen Adern fließt Garibaldi-Blut!« Das Feuer erhellte die Nacht und die ausgezehrten Gesichter. Der Zorn verdüsterte die Blicke. Ließ die Haut erblassen. Die Finger zittern. Als das erste Auto in der Ferne auftauchte, rückten sie zusammen. Natürlich hatten sie ein bisschen Angst. Aber Angst bringt auch Mut hervor. Aus Mut entsteht Hoffnung. Und Hoffnung lässt Herzen höherschlagen, zu den Waffen greifen. »Wir haben das Recht auf ein gerechtes Leben«, hatte Pierre verkündet, und alle hatten ihm beigepflichtet. Sie hatten sogar ein Spruchband mit diesen Worten bepinselt, die sie klangvoll fanden, ohne zu ahnen, dass in der Forderung Pierres gesamter Kummer mitschwang, sein Scheitern als Vater, sein Versagen als Ehemann, seine Wut. Nicht alle Herzen schlagen dieselben Schlachten. »Wir verlangen doch nicht die Welt. Nur ein kleines Stück davon«, hatte er hinzugefügt. Und die anderen hatten gelacht. Die Körper schlüpften in die gelben Warnwesten. Nahmen ihre Position auf der Fahrbahn ein. Das Auto war nur noch dreihundert Meter entfernt. Eine der beiden Frauen legte sich auf den eisigen Asphalt. Irgendwer rief: »Ey, Julie, übertreib’s nicht!«, und Julie antwortete mit dem Stolz einer Löwin: »Pah, sollen sie mich ruhig überfahren, dann wäre hier die Hölle los.« Zweihundert Meter. Es war die erste Bedrohung. Die Feuertaufe. Die Lichthupe glich einer Beleidigung. Doch kurz darauf erkannten sie den dunklen Lieferwagen von Élias, dem Bäcker, und die aufblendenden Scheinwerfer verwandelten sich in Freudenschreie. »Hab ich mir doch gedacht, dass ihr hier seid, Freunde, das ist der beste Ort, um alles lahmzulegen. Bitte sehr, meine erste Ofenladung. Baguettes, Milchbrötchen, Brot – Vollkorn, Roggen, Mais, schön dunkel, so wie du’s magst«, sagte er zu Julie, die wieder aufstand. »Und das Allerbeste: hundert Buttercroissants, noch warm.« In ein paar Stunden, weit weg von hier, in Paris, würden die Mauern von Marie-Antoinettes Kuchen künden. Wutschäumende Träumer würden versuchen, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und sich den Élysée-Palast unter die Nägel zu reißen. Pflastersteine würden fliegen wie tote Vögel. Der Geruch des Aufstands würde in der Luft liegen. Der Duft von Maiglöckchen im November. »Ich kann leider nicht bleiben«, fügte Élias verlegen hinzu, »aber wenn ihr irgendwas braucht, dann ruft einfach an.« Angsthasen verkaufen ihre Feigheit gern als Großzügigkeit. Als er wieder aufbrach, wurde er beklatscht. Die butterigen Croissants zergingen auf der Zunge. Sie schmeckten nach Kindheit. Nach früher. Als die Welt noch im Nachbardorf endete. Bei der Agrargenossenschaft. Oder in der Stadt. Als es das Postamt noch gab. Als der Versicherungsvertreter noch Hausbesuche machte. Genau wie der Arzt. Als der Bus noch zweimal am Tag fuhr und der Fahrer, wenn man an den Feldern entlanglief und es nach Regen aussah, auch außerhalb der Haltestellen hielt. Als die Welt noch so groß war wie ein Garten. Allmählich brach der Tag an. Kupferrote Adern überzogen den Himmel. Die sechs gelben Westen glichen tanzenden Flammen. Leuchtenden Glühwürmchen. In den Kampf zu ziehen hatte immer auch etwas Fröhliches. An jenem dritten Samstag im November ging die Sonne um acht Uhr fünf auf. Gegen acht Uhr dreißig kamen die ersten Autos, die in Richtung Stadt wollten. Ein, zwei auch in Richtung der Strände im Norden, übers Wochenende. Zu klammen Häusern, die nach altem Rauch, feuchtem Salz und modrigen Fotos rochen. Sie stoppten sie. Boten den Fahrern und Insassen Croissants an. Manche stiegen aus, wärmten sich an der Feuerschale. Man diskutierte. Regte sich auf. Aber alle waren sich einig, dass die sechseinhalb Cent Steuererhöhung auf Diesel glatter Diebstahl waren. Das Leugnen unserer Realität. Noch eine Lüge. Wir müssen kämpfen. »Machen wir ja, Kumpel«, sagte Jeannot, eine blasse Bohnenstange, »machen wir, aber auf die sanfte Art. Man muss nicht immer gleich den Holzhammer schwingen.« »Kann sein«, antwortete der Kumpel, »aber das mit den achtzig km/h ist auch totaler Schwachsinn. Man kommt ja schon mit neunzig kaum an den Lastwagen vorbei. Was woll’n die denn, diese Idioten? Diese Lackaffen?« Großstadtfuzzis. Weicheier. Es wurde scharf geschossen. Alle kriegten ihr Fett weg. Scheißpolitiker. Möchtegernmonarchen. »Alles für die, nix für uns. Sollen wir vielleicht verhungern?« »Dann schließt uns doch an die Métrolinie an. Lebt mal unser Leben, nur ’ne Woche lang.« »Die wollen bloß die Blitzer zum Glühen bringen!«, schrie einer. »Na, dann machen wir Altmetall aus ihren Blitzern«, schlug Pierre vor, und alle stimmten zu, aber keiner rührte sich vom Fleck, weil sie genau wussten, dass die erste Gewalttat die schwierigste war. Unumkehrbar. Der Anfang vom Ende. Der erste Schlag weckt die Raubtiere. Das menschliche Fleisch wird zum Schlachtfeld. Deshalb bewegte sich niemand. Autofahrer stellten ihre Wagen am begrünten Straßenrand ab und zogen ihre Warnwesten an, um sich zu den anderen zu gesellen, wie Glühwürmchen, die nachts leuchten, um Geschlechtspartner zu finden und sich fortzupflanzen. So strahlten die Abgehängten, die kleinen Leute, die armen Schlucker, die Faulpelze und die Nichtse an jenem ersten Morgen, um einander zu erkennen und sich tausendfach zu vermehren. Zehntausendfach, hunderttausendfach. In ein paar Stunden würden die in Empörung vereinten Körper einen bösartigen gelben Fleck auf der Lunge der Republik erscheinen lassen. Und nichts wäre mehr wie zuvor. Eine Polizeistreife hielt hundert Meter entfernt. Niemand stieg aus. Sie beobachteten nur. Sie kannten die Theorie vom Funken im Pulverfass. Was sie im Moment sahen, war harmlos. Ein frühmorgendliches Picknick in einem Kreisverkehr. Ein Volksfest. Inzwischen hatten sich mehr als fünfzig Wagen angestaut, und von ganz hinten ertönten hartnäckige Hupkonzerte, wie Schimpftiraden, erhoben sich wie Stinkefinger, doch sobald eine Handvoll Glühwürmchen in diese Richtung ausschwärmte, wurde es wieder still. Die Fahrer kramten hektisch ihre Warnwesten hervor. Breiteten sie schnell auf dem Armaturenbrett aus. Schaut her, Leute, ich bin auf eurer Seite. Die Steuererhöhung ist scheiße. Tut mir nichts. Manche drehten direkt wieder um. Ergriffen die Flucht. Krieg bedeutet, sich für eine Seite zu entscheiden, aufzustehen, und nur die wenigsten waren wirklich standfest. Als Croissants und Brot alle waren, ließen sie die Autos durch. Eins nach dem anderen. Suchten ein letztes Mal das Gespräch. Man versprach einander Kämpfe und Revolten. Köpfe auf Mistgabeln. Pierres Slogan auf dem Spruchband glänzte tintenschwarz in der kalten Sonne. »Wir haben das Recht auf ein gerechtes Leben.« Schließlich war ein Cayenne an der Reihe. Ein Auto mit dem Namen einer grausamen Strafkolonie, in der zwischen 1854 und 1867 von siebzehntausend Sträflingen zehntausend den Tod fanden. Zehntausend elende Tode. Schmutzig. Ein Auto für 4,7 Jahre Mindestlohn, und auch nur, wenn man seine gesamte Kohle in die Karre steckte, aber man musste ja noch wohnen, essen, Klamotten kaufen, den Kindern das Leben versüßen. »Warte«, sagte Pierre zu Julie, »der gehört mir.« Und er ging auf den Porsche zu. Eine Warnweste lag auf dem braunen Leder des luxuriösen Armaturenbretts. Der Fahrer war gutaussehend. Helle Augen. Freundliches Gesicht. Um die fünfzig. Auf der Rückbank saß ein Junge im Alter von Pierres Sohn. Er war völlig auf sein Tablet fixiert, bekam nichts mit von der Unzufriedenheit, die sich ringsum entlud. Von der schwefeligen Luft. Pierre bedeutete dem Mann, das Fenster runterzulassen. Sein Krieg hatte soeben begonnen.

Blau

Die Wand gegenüber dem Bett war in jedem Zimmer blau. Hellblau, fast pastellig. Ein Himmel, an dem man sich stieß. Die Illusion unendlicher Weite. Die Farbe frischen Wassers, die beruhigend wirkte und den Blutdruck senkte. Die angeblich sogar den Hunger dämpfte. Und hier im fünften Stock handelte es sich um die Henkersmahlzeit. Die, die kamen, hatten noch Hunger, aber keinen Appetit mehr. Die Münder kauten nicht länger. Die Finger drehten Däumchen. Manchmal flehten die Augen. Die Kranken gingen, aber wollten noch bleiben. Deshalb entlasteten sie die Körper, nährten die Seelen. Vor dem fünften hatte Louise im ersten Stock gearbeitet. Auf der Neonatologie. Für diese Station hatte sie sich nach der Geburt ihres Sohnes entschieden, weil die Entbindung sehr schwierig gewesen war. Beinahe gewaltsam. Seither ertrug der Junge keine Berührungen. Der Kontakt mit Wasser, das Gewicht von Wasser bereiteten ihm Qualen, genau wie bestimmte Kleidungsstücke, bestimmte Stoffe auf der Haut, und auf der Neonatologie, so hatte Louise geglaubt, könnte sie das Versäumte nachholen. Berühren. Streicheln. Fühlen. Endlich Mutterhände haben, uralte Bewegungen ausführen, ungeahnte Zärtlichkeit schenken – selbst wenn sie einem winzigen Wesen eine Magensonde legte. Viele Jahre lang hatte sie freudig dieses unbeständige Gleichgewicht zwischen Versprechen und Ungewissheit gewahrt, die zarten Frühchenkörper mit den bläulichen Gesichtchen gepäppelt, bis sie sie eines Tages den Eltern überreichen konnte, begleitet von dem kleinen Satz, der stets zu Tränen rührte, weil er ein Wunder in Worte fasste: Ihr Kind wird leben. Heute jedoch saß Louise in einem der Zimmer, in denen die Wand gegenüber dem Bett blau war, hellblau, fast pastellig. Sie arbeitete inzwischen dort, wo man nicht ankam, sondern ging. Ins Blau. Die Farbe des Himmels. Sie hatte sich auf diese Station versetzen lassen, weil ihr die Vorstellung gefiel, dass es andere Wege gab. Ich begleite dich. Ich gehe mit dir. Bei jedem Patienten, jeder Patientin erfuhr sie eine neue Form der Liebe. Erlebte einen neuen Triumph, wenn die Angst verflog. Wenn die Krankheit nicht länger ein Kampf, sondern die verbleibende Zeit ein Segen war. Man konnte Kriege gewinnen, indem man sich einfach fallen ließ. Gerade jetzt hielt sie die zerschlissene Spitzenhand von Jeanne. Jeanne, die keine Angst mehr hatte, nicht mehr weinte, nicht länger auf ihre beiden erwachsenen Söhne wartete, die hätten kommen sollen, die es fest versprochen hatten, »diesen Samstag, Maman, wir kommen diesen Samstag«, weil der Arzt ihnen gesagt hatte, dass sie nicht zu lange zögern dürften, wenn sie sich verabschieden wollten, »einen verpassten Abschied verwindet man nie«, also hatten sie es geschworen, »diesen Samstag, wir brechen früh auf, dann sind die Straßen leer«. Die beiden erwachsenen Söhne, die nicht gekommen waren. Nun wurde das Röcheln schwächer, verwandelte sich in ein gasgleiches Zischen, während Louise Jeanne die Worte einer Tochter und einer Schwester zuflüsterte, die Worte einer Mutter, einer Geliebten. Skopolamin und Morphin hatten in der Stille des hohlen Körpers ihr Werk verrichtet. Jeanne litt keine Schmerzen. Jeanne ging sanft. Der Hunger war verschwunden, das Feuer erlosch, während die beiden erwachsenen Söhne an der Mautstelle Fleury-en-Bière festsaßen, inmitten der beherzten Demonstrierenden, des Mimosenmeers, der lautstarken Lieder aus den Autos, des Fettgeruchs. Eine Kirmes. Beherrschte Wildheit. Zur selben Zeit liefen auf den beiden großen Fernsehern im Eingangsbereich des Krankenhauses die immer gleichen Bilder in Dauerschleife. Man sprach von über zweihundertachtzigtausend Teilnehmern. Zweihundert Verletzten. Vielleicht vierhundert. Das war noch unklar. Darunter auch Polizistinnen und Polizisten. In kritischem Zustand. Vorläufige Festnahmen. Gewahrsam. Die Kommentatoren liefen zu Höchstform auf. Gelbwesten sehen rot, ärgern sich schwarz. Tankstellen, Supermärkte, Mautstellen waren blockiert. Zweitausend Demonstrationen in ganz Frankreich. An einigen Kreisverkehren zückten die Ordnungshüter die Schlagstöcke. Das beste Mittel gegen Wut sind ein paar ordentliche Arschtritte. Weiterfahren. Weiterfahren. Mehrere Krankenhausbesucher kommentierten das Geschehen leise. Man wusste ja nie, was die Sitznachbarin dachte. Andere versuchten ihre schreienden Kinder zu beruhigen. Die sofort eine Cola wollten. Die keine Lust hatten, Opi zu sehen. »Der hat immer Mundgeruch, das ist total eklig.« Wieder andere rauchten vor der breiten Eingangstür aus Glas, zogen wie Erstickende an ihren Glimmstängeln, ehe sie sich mit verlorenen Blicken umdrehten und zu ihren Angehörigen gingen, die gerade an einem Thymusdrüsenkarzinom oder einem Mesotheliom verreckten und über diese Dreckskrankheiten schimpften. In Pont-de-Beauvoisin in Savoie war eben eine Dreiundsechzigjährige von einer Frau überfahren worden, die beim Anblick der Gelbwesten Panik bekommen hatte – das erste Opfer des Krieges, der hier ausgetragen wurde. Im fünften Stock des Hôpital Thomazeau erlagen unterdessen die vierundsiebzigjährige Jeanne einem Adenokarzinom und der zweiundachtzigjährige Maurice zwei Zimmer weiter den Folgen einer ALS. Louise war bei Jeanne geblieben, der kalt gewesen war. Maurice starb im Kreise seiner Lieben. Im Stationsstützpunkt sagten sie, er sei mit einem Lächeln auf den Lippen gegangen. Die Familie habe erleichtert gewirkt. Der gesamten Station gedankt. Versprochen, Blumen zu schicken. In Paris blieb die Lage rund um den Élysée-Palast angespannt. Tausendzweihundert Personen waren noch immer an der Place de la Concorde versammelt. Louise kehrte nach Hause zurück. Es war ein Samstag wie jeder andere gewesen. Familientag. Chaos in den Gängen. Dreckige Toiletten. Nach Hause zurück zu ihrem Mann, den sie heute Morgen gar nicht gesehen hatte, fünf seiner alten Freunde hatten ihn gegen vier Uhr früh abgeholt, um einen Kreisverkehr auf der Landstraße zu blockieren. Sie hatte ihm zwei Thermoskannen Kaffee auf den Küchentisch gestellt. Schwarzen Kaffee, kaum genießbar, wie Pierres Laune seit Langem. Nach Hause zurück zu ihrem Sohn. Den sie zu selten in den Arm genommen hatte. Wegen dem die Leidenschaft ihres Mannes erloschen war.

Rot

Wie hatte sie ihren Mann geliebt. Eine Zeit lang hatte sie ihn sogar mit »mein Mann« angesprochen, wegen der Chansons von Edith Piaf, die ihre Mutter immer gehört hatte, die Gassenhauer von damals, in denen unwiderstehliche Männer nach Leder und heißem Sand rochen, einem die Ehre raubten, gleichzeitig Schurke, Großmaul und Märchenprinz waren. Die Welt hatte sich verändert. Heute klangen die Texte eher vorsichtig, sogar misstrauisch, aber das verhinderte nicht die Raserei zu Hause, brutale Worte, zerfleischte Körper. Als dieses Jahrhundert noch in den Kinderschuhen steckte, hatte sie Pierre kennengelernt, wie in einem Chanson des Spatzen von Paris, inmitten der mitreißenden Menge, und sie sah wieder die feiernde, tobende Stadt vor sich an jenem 21. April, als um zwanzig Uhr die einäugige Visage Le Pens auf den Fernsehschirmen erschienen war, des Meisters der Hetzrede, der mit einem jüdischen Sänger »nicht lange fackeln« wollte und Minister Durafour als »Monsieur Krematorium« bezeichnete, Aids mit Lepra gleichsetzte und die Gaskammern ein Detail des Zweiten Weltkriegs nannte – NIEWIEDER! KEINVERGEBEN, KEINVERGESSEN! –, nur hundertvierundneunzigtausendsechshundert Stimmen vor Lionel Jospin, gerade mal die Einwohnerzahl von Le Havre, das Chaos war wirklich nie weit, und in dem Café, in dem sie alle die Auszählung des ersten Wahlgangs verfolgt hatten, verwirrt, verstört, inmitten der Musik und der Schreie, die losbrachen, Rache forderten, ringsum widerhallten, hatte die Menge Louise in Pierres Arme geschleudert, ihre Körper gegeneinandergepresst, sie umschlungen, sie waren geflogen, und wie in einer traurigen Filmszene auf einem verqualmten Bahnsteig kurz vor der Abfahrt an die Front hatte Louise ihn geküsst, und dieser impulsive Kuss hatte sich schnell in einen leidenschaftlichen verwandelt, eine Verbrennung im Gedränge. Eine Dringlichkeit, ein Notfall. Erst im Morgengrauen hatten sie, entkräftet, salzig, hüllenlos, ihre Vornamen ausgetauscht wie Verlobungsringe. Später hatte Le Pen seine Niederlage schlucken müssen. Sich den Mund mit dem Peelinghandschuh auswaschen. Auch wenn der Menhir im zweiten Wahlgang siebenhundertzwanzigtausenddreihundertneunzehn Stimmen mehr als im ersten eingefahren hatte, war seine Mehrheit zerbröselt, und der große Jacques Chirac hatte die Sache wieder in die Hände genommen, ein Bier in die eine, die Kruppe einer hübschen Färse auf der Landwirtschaftsmesse in die andere. Und alles war wie vorher geworden. Niemand hatte die Wut erahnt. Die Sorgen bemerkt. Man war gerade noch einmal davongekommen. Siebzehn Jahre später streifte sich die Verzweiflung neongelbe Warnwesten über. Jetzt bemerkte man sie schon von Weitem. Tag und Nacht. Zwischen Louise und Pierre war die Dringlichkeit unvermindert, pulsierend, endlos geblieben, bis zu Geoffroys Geburt. Bis zu Geoffroys Schweigen. Bis zu Geoffroys Anfällen, wenn einer von beiden ihn auf den Arm nehmen wollte. Ihn streicheln. Kennenlernen. Bis zu Geoffroys unaufhörlichem Wiegen, vor und zurück. Geoffroy, der sich einigelte. Der seinen Kopf gegen die Wand schlug. Der sich die Ohren zuhielt, weil es ihm zu laut war. Geoffroy. Das fremde Wesen. Ein Kind, in dem niemand wohnte. Deshalb hatte Pierre sich zurückgezogen. Langsam. Fast widerwillig. Der tiefe Fall eines Mannes. Aus Angst, wie so oft. Ekel. Einer uralten Scham. Der Junge zehrte sie auf. Das fehlende Lachen zu Hause trübte ihre Gesichter, ihre Blicke. Geoffroy war ein Feuer, das nicht wärmte. Die Brandwunden ihrer Leidenschaft vernarbten. Ihre Haut wurde zu Leder. Und wenn sie sich doch ab und zu liebten, prallten ihre Körper aneinander, verletzten sich. Ihr Blut tanzte nicht länger. Vor der großen Kündigungswelle in der Fabrik hatte Pierre darum gebeten, Überstunden machen zu dürfen, um später nach Hause zu kommen, um gar nicht mehr nach Hause zu kommen, um auf Parkplätzen herumzulungern, mit den Kumpels über Gott und die Welt zu diskutieren und manchmal im Auto Julie zu befummeln. Bei Kälte. Bei Kummer. Die gute Julie tröstete die Männer. Und Louise hatte wieder im Thomazeau angefangen, im ersten Stock. Sie streichelte andere Kinder. Gurrte Koseworte, während sie drei EKG-Elektroden auf einen winzigen Körper klebte oder die Hautfalten eines Babys im Brutkasten säuberte. Manchmal weinte sie. Manchmal brach sie zusammen. Anschließend ging sie nach Hause, holte Geoffroy von der Tagesmutter ab, einer liebenswerten, geduldigen Omi. Sie kochte, gab ihm Suppe, sprach über die Farben – »die Suppe ist grün, Erbsen, Brokkoli, Karotten, stimmt, die sind eigentlich orange, aber das Grün überwiegt, das Püree ist gelb, siehst du, gelb wie die Sonne, wie der Löwenzahn und die Butter, und hier das Rot, Erdbeeren, Kirschen und die kleinen Herzen, die wir malen« –, und das unbewohnte Kind schaute seine Mutter an wie das Nichts, die Leere, das Blau des Himmels. Am Kreisverkehr ließ der Mann inzwischen das Fenster seines Cayennes herunter. Der Junge auf der Rückbank hob nicht einmal den Kopf von seinem Tablet, er stöhnte nur genervt wegen des Lärms, der hereindrang. Der kalten Luft. Der Fahrer lächelte Pierre an, und Pierre fragte ihn, warum er eine Warnweste auf seinem Armaturenbrett liegen habe. »Um auszudrücken, dass ich eure Wut verstehe.« Pierre kochte über. »Ach, du verstehst unsere Wut? Unsere Not? Du kannst dir ’nen Schlitten für über Hunderttausend leisten, aber dir ist klar, dass für uns jeden Monat am zwanzigsten Sense ist, dass wir die Tage zählen, die Stunden bis zum nächsten Lohn? Hast du ’ne Ahnung, wie viel ein Kilo Bintje-Kartoffeln kostet, Mann?« »Ungefähr ein Euro dreißig, aber direkt beim Bauern, in Le Pont d’Achelles zum Beispiel, bekommt man sie für fünfundsechzig, siebzig Cent.« »So was weißt du?« »Ich muss auch einkaufen wie jeder andere, und mit zwei Söhnen lernt man irgendwann, dass Bintje für Pommes am besten sind.« Pierres Gesicht verzerrte sich zu einem flüchtigen Lächeln. Beinahe einer Grimasse. Was für eine surreale Unterhaltung. »Glückstreffer«, knurrte er. »Aber wahre Not heißt nicht, den Preis für etwas zu kennen, sondern es sich nicht leisten zu können.« »Das weiß ich ebenfalls«, sagte der freundliche Mann hinter dem Lenkrad, »ich zahle meinen Anteil, glauben Sie mir, mehr als die Hälfte von allem, was ich verdiene, geht an den Staat.« »Sieht nicht so aus!« Pierre versetzte der Motorhaube, der Windschutzscheibe des Porsches ein paar fiese Schläge, die wehtun sollten, eine Keilerei zwischen zwei Hengsten, dann rief er: »Na los, verschwinde mit deiner Kackkohle, hau ab!«, und wenn sein Herz in diesem Moment ungewöhnlich laut pochte, lag das nicht an der Erregung, am Gefühl der Ungerechtigkeit, das wiederaufgeflammt war, nicht an der abgedroschenen Dialektik arm/reich, oder dem Klassenkampf, Aristokraten an die Laterne, Weihnachten in Saint-Tropez/Ostern am Galgen, nein, seine Wut entsprang seiner Feigheit als Mann, seinen Schwächen als Vater, »mit zwei Söhnen lernt man irgendwann bla, bla, bla«, das hatte ihm den Dolchstoß versetzt, der Stolz eines Papas, ein glücklicher Mann, dieser Idiot mit seinem Drecksporsche, der die Königin der Kartoffeln direkt beim Bauern kaufte, weil seine Bengel nur das Beste verdienten, weil man nie sagen konnte, ob man morgen noch da war, deshalb musste man schöne Dinge für schlechte Tage hinterlassen, weil er seine Blagen liebte, weil der verdammte Scheiß-Geoffroy noch nie erklärt hatte, dass Bintje für Pommes besser seien als Belle de Fontenay, die sich wiederum perfekt für Pellkartoffeln eigneten, und die verfickten Yukon Gold für Kartoffelgratin, weil Geoffroy tausend Sachen wusste, zehntausend, eine Million, alles, was in Büchern stand, aber nie darüber sprach, weil ihn auch nie jemand fragte, weil ich, sein Vater, ihn nie etwas frage. Der Cayenne war weg, aber Pierre stoppte keine Autos mehr. Julie kam auf ihn zu, einen Plastikbecher mit einem ordentlichen Schluck Cognac in der Hand, »hier, Pierre, du bist ja bleich wie ein Oma-Arsch«, aber keiner der anderen lachte, sie kannten die Entgleisungen der beiden, die Codewörter, die Rettungsringe, und plötzlich fing Julie an zu schreien: »Deine Hand! Deine Hand!« Wie eine Fuchsie, und als Pierre die Faust öffnete, entfalteten sich fünf blutige Blütenblätter, die Verletzung war übel, ein klaffender Schnitt vom Scheibenwischer, an dem er sich in seiner Rage kurz zuvor den Handteller aufgeschlitzt hatte.

Grün

Die Sonne ging gegen siebzehn Uhr unter. In Paris rückte die Nationalpolizei, ausstaffiert wie wütende Kendokas, wie Samurai in voller Montur, wie Prinzen des Krieges, beim Élysée-Palast gegen die letzten Träumer vor. In der Provinz räumte man ein paar Kreisverkehre, besang einen ersten Sieg und versprach sich Tausende. »Gallien läuft die Galle über!« Alle lachten, stießen an. Verabredeten sich wieder, schrien: »Ende der Welt, Ende des Monats – derselbe Kampf!« Sie fühlten sich unbesiegbar. Unbeirrbar. »Wir wollen auch Vermögenssteuer zahlen!« Louise kehrte nach Hause zurück. Ein Samstag wie jeder andere. Sie schürte den Ofen in der Küche an, das Holz fing rasch Feuer – »das ist Pappel, das erkennt man an der glatten, gelblichen Rinde«, hätte Geoffroy erklärt. Und hätte man den Jungen weiterreden lassen, hätte er ergänzt, dass man sie auf dem Land auch Silberweide nenne, weil man ihre jungen Zweige im Weinbau anstelle von Weidenruten verwende, obwohl sie sich dafür schlechter eigneten. Kurzum. Louise schenkte sich ein Glas grün schimmernden Chardonnay ein und lächelte zum ersten Mal an diesem Tag. Geoffroy liebte Bäume und Wälder. Er liebte Rinden und Blätter – die umgekehrt herzförmigen, die sichelförmigen, die schrotsägeförmigen. Er liebte Grün. Beruhigendes, stilles Grün. Einmal hatte er ihr erzählt, es sei die Farbe der Pachamama, der Mutter Erde, der großzügigen und gefährlichen Göttin der indigenen Andenvölker, die überall verehrt werden konnte, weil die ganze Erde ihr Tempel war, sie verkörperte Fruchtbarkeit, Überfluss, Weiblichkeit. Aber nun ja, Mütter können den Vorträgen ihres kleinen Dreizehnjährigen nicht immer folgen, und Louise hatte an jenem Tag nicht geahnt, welchen Weg Geoffroy einschlagen würde. Pierre kam nach Hause, die Hand in ein scharlachrotes Tuch gewickelt, fast als hielte er ein blutiges Steak, und Louise’ Lächeln erlosch. Sie säuberte die tiefe Wunde. »Damit musst du morgen ins Thomazeau, zur Sicherheit, Tetanusspritze und Immunglobulin«, sagte sie. »Aber fürs Erste kann ich dich hier zusammenflicken.« Pierre gab sich zimperlich. »Ich will lieber gleich ins Krankenhaus.« Also fragte sie, was passiert sei. »Auto«, murmelte er. »Wollte die Sperre durchbrechen. Ein Vollidiot.« »Und du wolltest ihn mit bloßen Händen aufhalten? So wie Dwayne ›The Rock‹ Johnson?« Noch mehr Gemurmel. »Schon klar, das war blöd, aber ich war nicht allein, Tony war dabei und Jeannot, ich hab versehentlich den Scheibenwischer getroffen, dumm gelaufen.« »Warum machst du das, Pierre?« »Was? Warum mache ich was?« Er stand auf, schenkte sich seinerseits ein großes Glas des grün schimmernden Chardonnays ein. Trank die Hälfte. »Ist Geoffroy noch nicht wieder da?« »Er kommt bestimmt gleich, ich habe ihm bis sechs gegeben. Du hast meine Frage nicht beantwortet.« »Was mache ich denn, Louise? Ich mache mein Maul auf, wenn du’s unbedingt wissen willst, ich mache endlich mein Scheißmaul auf!« Er seufzte. »Ich war glücklich heute. Ich habe existiert. Ich war nicht bloß der blöde Nachtwächter, den niemand mit dem Arsch anguckt. Bei Auchan bin ich ein Hund. Nicht mal das, Hunde werden wenigstens gestreichelt.« Stille. »Wir haben etliche Autos gestoppt, vielleicht fünfzig, vielleicht hundert, niemand hat gezählt, und die Leute haben nicht protestiert. Wir haben über uns geredet. Was uns verbindet. Wir haben geträumt. Wir waren zusammen, und das war gut. Wir sind über die hergezogen, die uns niederdrücken. Ihre Arroganz. Ihre Verachtung. Über die tollen Pariser, die keine Ahnung haben, wie es sich anfühlt, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. So war das heute, Louise. Wir haben entdeckt, dass das Feuer nie erlischt, egal wie wenig Macht die uns lassen, unser Leben und das unserer Nachbarn zu ändern. Darum ging’s. Zu wissen, dass man in seinem Leid nie allein ist. Warum wir nicht glücklich sind.« »Und warum sind wir nicht glücklich?« Pierre leerte sein Glas. Wischte sich mit dem Ärmel über den Mund. Dann betrachtete er seine Frau. Die schöne Louise. Der die Männer auf der Straße hinterherpfiffen. Eine blonde Chiara Mastroianni. Er erinnerte sich an ihren ersten Kuss im Feuer des 21. April 2002, und er lächelte und er war schön, wie damals, als sie so hell gebrannt hatten, und er verkündete: »Wir machen heute Abend Pommes, richtig gute Pommes, mit Bintje. Hast du gewusst, dass das die besten Kartoffeln für Pommes sind?« Louise’ Herz schlug ein wenig schneller. Pierre rief Jean-Mi an. »Hast du Bintje? Nein, nicht Charlotte. Bintje. Alter, bist du noch stoned oder was? Du gehst mir echt auf den Sack.« Wütend legte er auf, gerade als Geoffroy hereinkam. Es war Punkt sechs. »Wo warst du?« »Bei Djamila.«

Veronesergrün

Djamila ist ein arabischer Vorname, der sich vom Wort jamal, »Schönheit«, ableitet. Man kann ihn auch als »von bemerkenswerter Schönheit« übersetzen. Die Djamila, von der der Junge spricht, hat außerdem Augen in einer einzigartigen Farbe.

Gelb

Der 21. April 2002, Jospins Niederlage und vor allem seine Flucht im Stil Ludwigs XVI. gleich am Abend der Wahlschlappe, »seht zu, wie ihr klarkommt, ich bin dann mal weg«, markierte wohl den Beginn von Pierres Wut. Sicher, ein Jahr zuvor war der 11. September gewesen, der heilige Zorn der Gotteskrieger, aber auf der anderen Seite des großen Teichs, drüben bei den Amis, und schließlich hatte ein Jahr danach Außenminister Villepin bei seiner Rede vor dem Sicherheitsrat der UNO, gebeugt wie ein Opi, mit silbernem Haar und eingefallenem Gesicht, im Namen Frankreichs Nein zum Irakkrieg gesagt, »es wurden keine Massenvernichtungswaffen gefunden, leck uns am Arsch, Bush«, deshalb hatten alle geglaubt, diese Sache mit den Islamisten, die mit ihren Flugzeugen pünktlich zu den Fernsehnachrichten unsere Lebensweise zum Einsturz bringen wollten, wäre nicht unser Krieg. Von der Seite hätten wir nichts zu befürchten. Nein. Der wahre Krieg, das wussten wir, tobte bei uns in der Provinz, in den Dörfern, direkt vor der Haustür, in der Papierfabrik, wo Pierre sich seit zehn Jahren als Maschinenführer um die halbautomatischen Produktionsanlagen kümmerte, launenhafte, dreißig Meter lange Ungetüme, zweihunderttausend Dollar das Stück, »so viel wie ein Haus hier in der Gegend, und zwar ein zweistöckiges, mit Kamin, Garten, Garage und elektrischem Gartentor, Mann«. Zehn Jahre Arbeit im Höllentempo, um Termine ein- und Kosten niedrigzuhalten, weil die Chinesen auf dem Vormarsch waren und nach der »gelben Gefahr« auch die Inder voranpreschten, die hohen Tiere aus dem Einkauf bezirzten, die plötzlich alle liebend gern mit der Frau Gemahlin nach Bombay reisten, ein hübsches Foto vor dem Taj Mahal oder dem Goldenen Tempel schossen und ein murgh makhani