18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

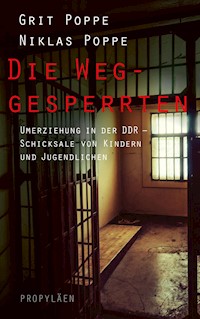

Unerzogen, aufsässig, unverbesserlich – wer sich in der DDR nicht zur staatskonformen Persönlichkeit formen lassen wollte, erhielt solche Attribute und wurde oft in Umerziehungsheimen, Spezialkinderheimen, Jugendwerkhöfen weggesperrt. Denn Angepasstheit und das Funktionieren im Kollektiv galten der SED als unverzichtbar für den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft. In das Leben renitenter Kinder und Jugendlicher wurde massiv eingegriffen, ihre Menschenrechte trat man mit Füßen. Viele von ihnen sind bis heute traumatisiert von den psychischen und physischen Misshandlungen. Grit und Niklas Poppe erklären anhand berührender Schicksale dieses wenig beachtete brachiale Umerziehungssystem und betrachten auch den Umgang mit "Schwererziehbaren" zur NS-Zeit, das Schicksal der "Verdingkinder" in der Schweiz sowie fragwürdige Methoden in der Bundesrepublik und in Heimen der Gegenwart.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Die Weggesperrten

Die Autoren

Grit Poppe, geboren 1964 in Boltenhagen, studierte am Literaturinstitut in Leipzig und arbeitet als freiberufliche Autorin. Sie schreibt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Bücher. Ihr Jugendroman „Weggesperrt“ wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher. Zuletzt erschienen sind der Roman „Angstfresser“ (Mitteldeutscher Verlag, 2020), die Jugendromane „Alice Littlebird“ (Peter Hammer Verlag, 2020) und „Verraten“ (Dressler Verlag, Herbst 2020). Sie lebt in Potsdam. https://www.grit-poppe.de/

Niklas Poppe, geboren 1991 in Potsdam, studierte Deutsche Sprache und Literatur sowie Geschichtswissenschaft an der Martin-Luther-Universität in Halle (Saale) und arbeitet u.a. als freier Mitarbeiter in Gedenkstätten in Halle, Bernburg und Potsdam. Er lebt in Halle.

Das Buch

Angepasstheit und das Funktionieren im Kollektiv galten zu DDR-Zeiten der SED als unverzichtbar für den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft. In das Leben renitenter Kinder und Jugendlicher wurde daher massiv eingegriffen, häufig landeten sie in staatlichen Spezialkinderheimen und Jugendwerkhöfen, wo man ihre Menschenrechte mit Füßen trat. Viele von ihnen sind bis heute traumatisiert von den dort erfahrenen psychischen und physischen Misshandlungen. Grit und Niklas Poppe erklären anhand berührender Schicksale dieses wenig beachtete brachiale Umerziehungssystem und betrachten auch den Umgang mit »Schwererziehbaren« zur NS-Zeit, das Schicksal der »Verdingkinder« in der Schweiz sowie fragwürdige Methoden in der Bundesrepublik und in Heimen der Gegenwart.

Grit Poppe und Niklas Poppe

Die Weggesperrten

Umerziehung in der DDR - Schicksale von Kindern und Jugendlichen

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Gefördert mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt. Nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.

Fotos auf dem Vorsatz, linke Seite: Renate Viehrig-Seger, Klaus-Peter Struck, Alexander Müller, Daniel Heger, Sylvia Schmeißer; rechte Seite: Katrin Büchel, Kathrin Begoin, Stefan Lauter, René Brockhaus, Roland Herrmann© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Alle Rechte vorbehaltenLektorat: Heike Wolter

Foto Grit Poppe: © Gregor BaronFoto Niklas Poppe: © Hedwig Weiher

E-Book Kovertierung powered by pepyrus.com

ISBN: 978-3-8437-2582-8

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Die Autoren / Das Buch

Titelseite

Impressum

Vorsatz

Vorwort

IUmerziehung in der DDR

Die Jugendhilfe

Die Methoden der Heimerziehung nach Makarenko

IIDie Geschichten der Zeitzeugen

In kirchlichen Heimen

Im Kombinat der Sonderheime

In den Spezialkinderheimen

Im Jugendarbeitslager

In den Durchgangsheimen

In den Jugendwerkhöfen

Die »Endstation«: Im Geschlossenen Jugendwerkhof

Der lange Weg zur Rehabilitierung

III »Schwererziehbare« im Nationalsozialismus

Vom Heim ins KZ

Vom Heim in den Tod

IV Menschenrechtsverletzungen in Rechtsstaaten

Das Jugendfürsorgeheim Glückstadt – westdeutsche Heimerziehung als NS-Relikt

»Verdingkinder« – Minderjährige als Leibeigene in der Schweiz

Blick in die deutsche Gegenwart: der Haasenburg-Skandal

Nachwort

Bildteil

Biografien

Danksagung

Quellen und Literatur

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Vorsatz

Vorwort

Während im Sommer 1989 Tausende DDR-Bürger über die Botschaften in Prag, Warschau und Budapest in den Westen flohen und im Herbst der friedlichen Revolution in Leipzig, Berlin, Plauen und anderen Städten der DDR immer mehr Menschen auf die Straße gingen, herrschte im Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau noch der alltägliche, seit der Gründung 1964 nahezu unveränderte Wahnsinn. Jugendliche ab einem Alter von 14, die als »schwererziehbar« galten, sollten durch eiserne Disziplin, harte Arbeit, Zwangssport bis zur völligen Erschöpfung oder Strafen wie Einzelarrest, Essensentzug und andere Schikanen zu »sozialistischen Persönlichkeiten« umerzogen werden. Schon in den ersten drei Tagen des Aufenthalts versuchte man systematisch, den Willen der Jungen oder Mädchen zu brechen. Dazu gehörten oft ein »Empfang« mit körperlicher Gewalt durch einen Erzieher oder eine Erzieherin, außerdem eine Leibesvisitation, die alle Schamgrenzen überschritt, das Abschneiden der Haare, die Desinfektion und die völlige Isolation in einer Zelle, in der es außer einer Pritsche, einem Hocker und einem Eimer für die Notdurft nichts gab.

Auch wenn die Betroffenen zu unterschiedlichen Zeiten in der Disziplinareinrichtung waren, erlebten alle von ihnen den Schock der drastischen Umerziehungsmaßnahmen – und bis heute ist ihr Leben von diesen Erlebnissen geprägt. Die Lebensgeschichten, die sich in Torgau und anderen Umerziehungseinrichtungen abspielten, sind der Öffentlichkeit allerdings kaum bekannt. Zwar gingen einzelne Ereignisse gelegentlich durch die Medien, wirbelten zuweilen ein wenig Staub auf, doch das Schicksal der Zeitzeugen – die erniedrigenden Prozeduren, aber auch Selbstverletzungen, die menschenverachtenden Strafen und vor allem die lebenslänglichen Folgen dieser Erziehung – wurde außerhalb geschichts- und sozialwissenschaftlicher Arbeiten1 nur wenig beleuchtet.

Mehr als 30 Jahre nach dem Ende der DDR ist es höchste Zeit, die Geschichten der Betroffenen und ihre Perspektive in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir sind mit einigen dieser Geschichten und mit den Menschen, die mit ihnen verknüpft sind, seit Jahren vertraut, wenngleich wir aus gänzlich unterschiedlichen Positionen mit den Erlebnissen der ehemaligen Heimkinder konfrontiert wurden: Während die eine verschiedene Betroffene durch Zeitzeugengespräche für ihren Jugendroman Weggesperrt kennenlernte und sich nach Erscheinen des Romans mit einigen von ihnen auf Lesereisen begab, begegnete der andere jenen Menschen just in dem Alter, in dem sie Jahrzehnte zuvor durch die DDR-Jugendhilfe weggesperrt worden waren. Die Last, die infolge der Zeit hinter Gittern auf diesen Menschen lag, erschien uns beiden – trotz aller Unterschiede der Einrichtungen – stets schwer. Die konkreten Erlebnisse, aber auch der Umgang damit waren dagegen individuell verschieden. Wie es sich anfühlte, im Umerziehungssystem der DDR gefangen zu sein, können nur jene berichten, die es erlebt haben. Deshalb bietet dieses Buch Raum für persönliche Erzählungen – vorsichtig und immer mit Zustimmung der Betroffenen in Form gebracht oder unmittelbar durch Auszüge aus bereits bestehenden biografischen Zeugnissen.

Der Geschlossene Jugendwerkhof Torgau mag die bekannteste und härteste dieser Einrichtungen gewesen sein. Viele der damals Minderjährigen waren aber auch in anderen Einrichtungen, die ihr späteres Leben prägten: in Spezialkinderheimen, Durchgangsheimen und »normalen« Jugendwerkhöfen. Im Durchgangsheim Bad Freienwalde beispielsweise, in dem sie wie in Torgau in einem Gefängnis eingesperrt wurden, im Kombinat der Sonderheime, in dem Kinder mit Psychopharmaka ruhiggestellt wurden, oder im Jugendarbeitslager Rüdersdorf, wo die Jugendlichen unter scharfer Bewachung Zwangsarbeit verrichten mussten. Überall wurden Menschenrechte mit Füßen getreten.

Doch die Idee, Minderjährige zu angepasstem Verhalten umzuerziehen, war keine Erfindung der DDR: Die schwarze Pädagogik, verstanden als »eine Erziehung, die darauf ausgerichtet ist, den Willen des Kindes zu brechen, es mit Hilfe der offenen oder verborgenen Machtausübung, Manipulation und Erpressung zum gehorsamen Untertan zu machen«,2 erscheint als kontinuierliche Erziehungsform innerhalb staatlicher und kirchlicher Einrichtungen; sie ist im Kern stets autoritär, mit dem Wunsch nach absolutem Gehorsam und völliger Unterordnung des zu Erziehenden, und stattet den Erzieher mit Mitteln aus, den renitenten »Zögling« zu maßregeln, stumm zu schalten, zu brechen.

Innerhalb der Heimerziehung ist eine solch strikt autoritäre Erziehung anfangs vor allem durch die Kirche gefördert worden. Das »Böse« im Kind sollte durch möglichst frühe Impulskontrolle in die Schranken gewiesen werden, um das Sittliche – Ordnung, Sauberkeit, Disziplin, Gehorsam – zu fördern. Erzogen werden sollte man zu einem Menschen, der Gott und die Obrigkeit fürchtete. Die Bibel diente als Legitimationsgrundlage der Züchtigung mit Rute oder Rohrstock, mit Sprüchen wie: »Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn; wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bald.« (Salomon 13, 24)

Auch wenn die frühe Reformpädagogik die Gehorsamkeitserziehung infrage und die Weichen für eine andere Sicht aufs Kind stellte, in den meisten Fürsorgeerziehungsheimen mündeten zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Vorstellungen von »richtig« und »falsch«, von Moral, Sexualität, Gehorsam, Gottesfürchtigkeit, Sauberkeit und Disziplin oft in gewaltsame Erziehungsmaßnahmen. Ein zentraler Schlüsselbegriff für die Einweisung zur Zwangserziehung war dabei stets die »Verwahrlosung«. Ein Begriff, der unscharf genug war, dass nonkonformistisches und unangepasstes Verhalten ausreichen konnte, um weggesperrt zu werden – ohne Verurteilung und oftmals zeitlich unbefristet. Die allseits bestimmende Hierarchisierung zwischen Erzieher und »Zögling« offenbarte dabei vor allem die Hilflosigkeit der Verantwortlichen, denn der Versuch einer Erklärung für das Scheitern eines Erziehungsversuchs richtete sich stets gegen den »Zögling«.

Bereits in der Weimarer Republik zeigten sich das erste Mal die Grenzen einer strikt autoritären, zur Züchtigung neigenden Heimerziehung. Schwere Missstände wurden publik, Prügelstrafen, Dunkelarreste und sexuelle Übergriffe medial angeprangert. Gewalt und Misshandlungen führten mitunter zu Prozessen gegen Erzieher und Anstaltsleiter und zu Aufständen der gequälten »Zöglinge«.3

Die schwierige Situation in den Heimen verschlimmerte sich ab 1933 nochmals drastisch. Nun standen die Heimkinder im Verdacht, nicht allein moralisch, sondern mitunter auch biologisch »minderwertig« zu sein, mit entsetzlichen Konsequenzen. Auch innerhalb der Zwangserziehung im Nationalsozialismus wurden von Kindern und Jugendlichen strengster Gehorsam und uneingeschränkte Disziplin verlangt. Anders als in anderen Abschnitten der jüngeren deutschen Geschichte liefen Renitenz und Unangepasstheit in den Erziehungsheimen jedoch oftmals auf die physische Vernichtung der Minderjährigen hinaus. Dieses System wird hier in einem Exkurs beleuchtet. Dass Minderjährige, die man für schwer- oder unerziehbar hielt, in den Jugend-KZs in Moringen und in der Uckermark inhaftiert und andere sogar im Rahmen der nationalsozialistischen »Euthanasie« getötet wurden, ist in der öffentlichen Wahrnehmung kaum präsent. So schien es uns auch hier wichtig, zumindest einzelne Schicksale ehemaliger Heimkinder aus jener Zeit zu beleuchten, die die schrecklichste in der deutschen Geschichte darstellt. Die in der NS-»Euthanasie« ermordeten Kinder und Jugendlichen konnten ihre Erlebnisse in den Erziehungsheimen und Psychiatrien selbstredend nicht mehr schildern. In diesen Fällen ist man allein auf die Auswertung des Tätermaterials angewiesen. Anders steht es um diejenigen, die in Jugendkonzentrationslagern inhaftiert waren. Viele von ihnen konnten später berichten, was ihnen angetan worden war. Die aufgeschriebenen oder gefilmten Erinnerungssequenzen wurden für dieses Buch zu einzelnen persönlichen Geschichten aufbereitet.

Dass eine systematische Umerziehung und schwarze Pädagogik aber nicht nur ein Thema von Diktaturen ist, soll in einem weiteren Exkurs gezeigt werden. Denn auch in Einrichtungen der Bundesrepublik kam es zu systematischen Misshandlungen an »Schutzbefohlenen«. Und in der Schweiz gab es Kinder und Jugendliche, die bis in die 1980er-Jahre hinein als »Verdingkinder« auf Bauernhöfen schuften mussten. Sie wurden als Leibeigene und oft wie Sklaven gehalten.

Bevor wir allerdings dem Trugschluss erliegen, die Geschichten in diesem Buch seien allesamt Relikte einer überwundenen Vergangenheit, zeigt das letzte Kapitel die mangelhafte Aufarbeitung der Umerziehungspraktiken (nicht nur) in der deutschen Geschichte. Es ist den zweifelhaften Erziehungsmethoden der Haasenburg-Heime im Land Brandenburg gewidmet, die erst Ende 2013 aufgelöst wurden, und belegt das fehlende Wissen über die Folgen dieses Umgangs mit den Jüngsten und Schutzbedürftigsten der Gesellschaft.

Unser Dank gilt den Betroffenen, die uns in langen Gesprächen von ihrem Schicksal erzählt und ihre persönliche Geschichte zur Publikation autorisiert haben. Sie zählen zu einer Minderheit ehemaliger Heimkinder, die bereit sind, öffentlich darüber zu sprechen, was ihnen angetan wurde. Für viele bedurfte es einer Menge Überwindung, denn ganz verwunden wurden die Erlebnisse in der Regel nie.

Grit und Niklas Poppe

IUmerziehung in der DDR

Die Jugendhilfe

Aus der Sicht der Staatspartei SED sollte in den Elternhäusern, Schulen und den Jugendorganisationen der DDR die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu »allseits entwickelten sozialistischen Persönlichkeiten« umgesetzt werden. Die Jugendhilfe in der ostdeutschen Diktatur beschäftigte sich mit Minderjährigen, bei denen an der Verwirklichung dieses Ziels Zweifel bestanden. Die Gründe für vermeintliche Fehlentwicklungen, Renitenzen und Auffälligkeiten wurden dabei stets im Elternhaus verortet. Systemimmanente Gründe wurden derweil kategorisch ausgeschlossen.

Das angestrebte Ideal der »sozialistischen Persönlichkeit« zeichnete sich vor allem durch eine gefestigte ideologische Überzeugung aus. Um diese herzustellen, sollte ein eindeutiger Klassenstandpunkt in Schulen und Jugendorganisationen geschaffen werden. So war vorgeschrieben, dass das Bildungswesen die Vorzüge des Marxismus-Leninismus in allen Fächern aufzuzeigen hatte.

Inhärent war dieser stetig propagierten Weltanschauung, dass durch die massive »Freund-Feind-Konstruktion« jegliche Kritik an den inneren Umständen obsolet erschien, da die stetig vermittelte heraufbeschworene Gefahr ja aus dem Westen kam. Die Jugend sollte demnach eine Einheit bilden, auch, was den ideologischen Kampf betraf.

Ein Minderjähriger, der sich nicht in den vermeintlichen Existenzkampf des Sozialismus integrieren ließ, war demnach kein Freund, sondern ein Feind, der durch Zwang zur Einsicht gebracht werden sollte. Das zentrale Organ der »Umerziehung« von Kindern und Jugendlichen, die nicht dem Ideal entsprachen, bildete in der DDR die Jugendhilfe.

Die Jugendhilfe der DDR unterstand dem Volksbildungsministerium. Als Referat Jugendhilfe/Heimerziehung lag der Tätigkeitsbereich in den 1950er-Jahren außerhalb von Bildungseinrichtungen oder Stätten der Berufsausbildung. Familien, in denen die Kinder augenscheinlich nicht mit dem gewünschten Resultat herangezogen wurden, standen im Fokus. Die Einweisung in Heime blieb dabei der letzte Schritt.

Daneben war die Jugendhilfe für die Verwaltung der Heime und deren Angestellte verantwortlich. Die Einrichtungen unterlagen der groben Unterteilung zwischen Heimen für Kinder ohne Elternhaus beziehungsweise für solche, die keine Möglichkeit besaßen, dort oder an anderer Stelle zu leben (Normalheime), und den Heimen für »schwer erziehbare« Kinder und Jugendliche (Spezialheime).4 Etwa 135 000 Minderjährige und damit mehr als ein Viertel aller Heimkinder der DDR wurden von 1949 bis 1989 in den Spezialheimen für »Schwererziehbare« untergebracht.5 Im Jahr 1951 wurden die der Jugendhilfe unterliegenden Heime in Normal-, Spezial-, und Durchgangsheime differenziert. Die Einweisung in solche Heime bedurfte weder einer Verurteilung noch eines Gerichtsbeschlusses.6

Neben der Erziehungshilfe waren das Vormundschaftswesen, die Jugendgerichtshilfe und der Jugendschutz weitere Aufgabenfelder der Jugendhilfe. Jugendschutz hieß vor allem Sichten und Sanktionieren westlicher Einflüsse auf Jugendliche, etwa durch Musik, Literatur und Fernseh- oder Radiosendungen. Nur diese aus Perspektive der SED negativen Einflüsse ließ man als Gründe eines ideologischen Fehlverhaltens Minderjähriger gelten. Innerhalb des eigenen Systems sollte und konnte deshalb auch kein diesbezüglicher Auslöser gefunden werden.7 Die 1955 in Kraft tretende Jugendschutzverordnung stellte den Besitz westlicher Kulturgüter gar unter Strafe.

Durch das Unterbinden des westlichen Einflusses auf die Jugend, so die Annahme, würden auch keine »schwer erziehbaren« Kinder mehr heranwachsen. Mit diesen vermeintlich renitenten Minderjährigen waren oft ungelernte Kräfte befasst. Am 11. Juni 1953 wurde die »Verordnung über die Mitarbeit der Bevölkerung auf dem Gebiet der Jugendhilfe« erlassen;8 sie sorgte dafür, dass teilweise 30 000 bis 40 000 ehrenamtliche Mitarbeiter der Jugendhilfe 1200 Hauptamtlichen gegenüberstanden.9 So konnten beträchtliche Kosten eingespart und gleichzeitig, im Sinne des Sozialismus, viele DDR-Bürger in gesellschaftliche Aufgaben einbezogen werden.10 1959 wurde die engere Einbindung von Schulen, Elternhäusern und Jugendorganisationen gefordert und auf einer Konferenz der Jugendhilfe in Weimar die Zielsetzung formuliert, die Erziehung auf die Entwicklung der sogenannten »sozialistischen Persönlichkeit« der Kinder zu fokussieren sowie das System des polytechnischen Unterrichts auch in den Heimen anzuwenden.11

Durch das 1965 verfasste Gesetz zum einheitlichen Bildungssystem wurde diese Form des Unterrichts schließlich eingeführt. Es schuf außerdem die Rahmenbedingungen für eine Jugendhilfe, durch die man Jugendkriminalität vorbeugen wollte und eine im Sinne der SED positive Entwicklung elternloser oder angeblich gefährdeter Kinder ermöglicht werden sollte. Zeitgleich legte man in der neuen Jugendhilfeverordnung fest, dass korrigierend auf »fehlgeleitete« Kinder und renitente Jugendliche einzuwirken sei.12 Gegen Ende des Jahrzehnts wurden dann nur noch marginale Gesetzesänderungen vorgenommen.13 Die Idee, nach der Heimkinder als »allseits entwickelte sozialistische Persönlichkeiten« zu formen seien und später produktive Mitglieder des sozialistischen Staates werden sollten, war der wichtigste Hintergrund bei der Neuformierung der Jugendhilfe.

Neben dem Vormundschaftswesen war die »Hilfe« zur Erziehung zu einer »sozialistischen Persönlichkeit« die Haupttätigkeit der Jugendhilfe. Dabei lag das Augenmerk vor allem auf der »Unterstützung« der Eltern, die aus Sicht der staatlichen Organe Probleme bei der Erziehung ihrer Kinder hatten. Darunter verstand man die »korrigierende Einflussnahme« im Sinne der SED. In diesen Fällen wurden Schule und Jugendorganisationen miteinbezogen, um eine »Verbesserung der Erziehungsverhältnisse« zu erreichen, sowie alternative Maßnahmen zur elterlichen Erziehung in die Wege geleitet, zu denen letztlich auch der Entzug des Erziehungsrechts gehören konnte. 14

Bei der Einweisung »schwer erziehbarer« Minderjähriger in Spezialheime musste dagegen laut Gesetz die Erlaubnis der Erziehungsberechtigten eingeholt werden. Das Gleiche galt für den Abschluss eines Lehrvertrages, für darin vorgenommene Änderungen oder dessen Auflösung sowie für die in den Jugendwerkhöfen abgeschlossenen Arbeitsverträge. Diese elterlichen Rechte blieben jedoch mitunter unbeachtet.15

Die Methoden der Heimerziehung nach Makarenko

Die Umerziehung von Kindern und Jugendlichen stand stets unmittelbar im Zusammenhang mit dem Begriff der »Schwererziehbarkeit«. Die Minderjährigen, denen diese Zuschreibung anhaftete, hatten laut Auffassung des Volksbildungsministeriums, der Jugendhilfe und ihrem wichtigsten Erziehungsideologen Eberhard Mannschatz gemein, dass man den Betroffenen eine »Störung« zwischen der Persönlichkeit und der Gesellschaft attestierte. Als Indizien solcher »Störungen« wurden Disziplinverletzungen, eine vermeintlich nicht dem sozialistischen System entsprechend entwickelte Persönlichkeit sowie Schul- und Arbeitsbummelei gesehen.16 Mannschatz definierte Schwererziehbarkeit so: »Der Junge oder das Mädchen benimmt sich nicht nur gelegentlich auffällig, sondern zum wiederholten Male. Das Verhalten ist Ausdruck der Gerichtetheit der Persönlichkeit, eines Systems von Bedürfnissen, Bestrebungen und Gewohnheiten, das den kollektiven Interessen entgegensteht. Das Verhältnis des Kindes zu seiner personalen Umwelt ist stark gestört.«17

Das Werkzeug, um angebliche Fehlentwicklungen zu korrigieren, kam, wenig überraschend, aus der Sowjetunion. Die in den Heimen der Jugendhilfe angewandten Erziehungsmaßnahmen orientierten sich stark an den Erziehungspraktiken des sowjetischen Pädagogen Anton Semjonowitsch Makarenko, der mithilfe von Kollektiverziehung, Arbeit und Disziplin sowie einer politisch-ideologischen Erziehung »den neuen Menschen auf neue Weise schaffen«18 und für eine problemlose Wiedereingliederung der Minderjährigen in die Gesellschaft sorgen wollte. Aus der Erzieherperspektive war für die »Umerziehung« zur »sozialistischen Persönlichkeit« (oder wie es Makarenko nannte, »die Korrektur des Charakters«) die Überzeugung nötig, dass eine »falsche« Erziehung durch jene Erziehungsmaßnahmen korrigierbar sei, die vor allem aus Disziplinierung und Zwang bestanden.19

Erprobt hatte Makarenko sein Erziehungsmodell vor allem zwischen 1920 und 1928 in der Gorki-Kolonie für straffällig gewordene Jugendliche. Ziel des dort stattgefundenen Versuchs war das Erschaffen eines Kollektivbewusstseins, gepaart mit Arbeitseifer und Disziplin.20

Im Mittelpunkt dieses Ansatzes stand die Kollektiverziehung, da Makarenko als größtes Übel den Individualismus der Minderjährigen ansah. Zudem kam es bei Makarenko zu der kruden Annahme, durch sich ständig wiederholende Anweisungen, Aufgaben und zu erfüllende Normen werde die Disziplin der Minderjährigen zunehmend so gefestigt, dass diese künftig auch ohne Kontrolle der Erzieher die Arbeiten und Aufgaben ausführen würden.21

Ziel der Kollektiverziehung war das Verdrängen individueller Ansprüche und Auffassungen. Die Jugendlichen sollten sich idealerweise aus ihrem eigenen Selbstverständnis heraus freiwillig den Interessen der Gruppe unterordnen.

Das Kollektiv bezeichnete nach sozialistischer Erziehungsauffassung eine Gruppe, die einer gemeinsamen Tätigkeit beziehungsweise Aufgabe gegenübersteht, zu der sich ein übergeordnetes Interesse bilden müsse.22 Makarenko teilte die Entwicklung des Kollektivs in drei verschiedene Etappen ein. Am Anfang stand die »diktatorische Phase«: eine Forderung, die vom Erzieher vorgegeben, ohne jede Möglichkeit des Widerspruchs ausgeführt und deren Umsetzung kontrolliert werden musste. Im nächsten Stadium sollte sich der Jugendliche bereit erklären, durch konformes Verhalten für das gemeinsame Ziel diszipliniert vorzugehen. Die dritte Stufe sah die Umsetzung der gestellten Forderung durch das Kollektiv ohne direkte Einflussnahme des Erziehers vor.23

Diese von Makarenko erstellten Etappen24 wie auch die Unterteilung des Kollektivs in dessen Kern, Reserve und einen Rest, der abfällig als »Packzeug« und von Mannschatz als »Sumpf« betitelt wurde, übernahmen die DDR-Heimpädagogen unverändert25 – ebenso wie die von Makarenko vorgesehenen Reaktionen auf Misserfolge. Bei Fehlleistungen innerhalb des Kollektivs forderte er, dass der Verursacher durch ebenjenes verurteilt werden sollte. Als letztes Erziehungsmittel sah er die sogenannte Explosionsmethode: Ein Konflikt wird so weit ausgereizt, bis der Einzelne nachgibt und sich dem Kollektiv unterwirft. Mit dieser Art der »Selbsterziehung« wollte man auf das »Vergehen« der Jugendlichen einwirken und den Willen und die Persönlichkeit des Einzelnen brechen.26

Arbeitserziehung galt im Marxismus-Leninismus als wichtiger Bestandteil der Pädagogik und war auch innerhalb der Umerziehungspraxis in der DDR eine zentrale Komponente. Doch hatte sich zuvor schon Makarenko anhand seines Sozialexperiments in den 1920er-Jahren davon überzeugt, dass allein die Arbeit ein Kind oder einen Jugendlichen nicht unbedingt zur »allseits entwickelten sozialistischen Persönlichkeit« werden ließ. Nein, für dieses Ideal war politische Formung unerlässlich. Arbeit, Bildung und politische und gesellschaftliche Erziehung sollten dafür eine Einheit bilden.

In der DDR wurde der Faktor Arbeit allerdings nicht allein als Disziplinierungsmaßnahme und Erziehungsmethode gefasst, sondern er stellte durch seinen späteren gesellschaftlichen Nutzen auch eine ökonomisch gewinnbringende Maßnahme dar. Bei der Umerziehung ging es generell nie um das Wohl der Kinder in dem Sinne, dass man ihre individuelle Entwicklung vorteilhaft fördern wollte; vielmehr war sie stets dem Kollektivgedanken untergeordnet. So war auch die Methodik der Arbeitserziehung immer an das Schaffen industrieller Güter geknüpft, das den Kindern und Jugendlichen praxisnahe Arbeitsbedingungen näherbringen und gleichzeitig der Produktionskraft dienen sollte. Individuelle Vorstellungen und Wünsche der Heimkinder spielten da keine Rolle.

Auch die von Makarenko geforderte Verbindung von Arbeit und Bildung bestand im System der DDR-Jugendhilfe, jedoch nicht im gleichen Maße, wie es den Minderjährigen außerhalb der Heimerziehung zugestanden hätte. Neben einer Teilfacharbeiter-Ausbildung erhielten die Insassen in den Werkhöfen einen Tag pro Woche Berufsschulunterricht.27 Die dort vorgesehene Ausbildung war dabei in der Regel wertlos, denn die Arbeitstätigkeiten innerhalb der Umerziehungsheime der Jugendhilfe dienten weniger dazu, Jugendlichen einen einfachen Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen; vielmehr zielten sie darauf, eigene finanzielle Interessen zu verfolgen. So kam es vor, dass Jugendliche, statt ihrer vorgesehenen Ausbildung nachzugehen, einfache Feldarbeiten verrichteten.28

Schließlich zählten auch Disziplinierung und politisch-ideologische Erziehung zu den Säulen der DDR-Jugendhilfe. Ihre Einrichtungen verfolgten einen streng strukturierten Tages- und Wochenplan, der den Heiminsassen einen möglichst geordneten, mit Aufgaben gespickten Tagesablauf bot. Selbst die »freie« Zeit der Kinder und Jugendlichen blieb in der Regel gelenkt. Zwar wurde schon im Unterricht ideologische Einflussnahme betrieben (unter anderem im Fach Staatsbürgerkunde), doch auch bei der Freizeitgestaltung lag der Fokus auf politisch-ideologischer Erziehung. Mithilfe von Fernsehen (dem täglichen Anschauen der Aktuellen Kamera), Zeitungen und Radio wurden aktuelle Geschehnisse verfolgt, besprochen und mitunter sogar wortgetreu auswendig gelernt.

Zusätzlich beinhaltete das Erziehungskonzept der Jugendwerkhöfe eine Wehrerziehung: Männliche Jugendliche sollten eine vormilitärische Ausbildung, weibliche eine Zivilverteidigungsausbildung absolvieren. Die militärischen Elemente hatten zusätzlich zur Vorbereitung auf den militärischen Dienst eine bewusst disziplinierende Wirkung.29 Für Makarenko war strikte Disziplin eine wesentliche Voraussetzung für ein funktionierendes Kollektiv. Das Befolgen der Anweisungen, Pünktlichkeit, Ordnung und Gehorsamkeit sollten so lange geübt werden, bis aus der Gewohnheit ein Wille zum Erfüllen der Normen entstünde. Viele der Jugendlichen erhielten sich ihren – in den Augen von Makarenko, Mannschatz und der DDR-Jugendhilfe – schädlichen Individualismus, der dem fraglosen Unterordnen im Weg stand. Oft war dieses nicht angepasste Verhalten mit einer Aufenthaltsverlängerung für die Minderjährigen verbunden.30

IIDie Geschichten der Zeitzeugen

In kirchlichen Heimen

Konfessionelle Heime spielten nur in der Nachkriegszeit in der Sowjetischen Besatzungszone sowie in den ersten Jahren nach Gründung der DDR eine größere Rolle. Dass es sie überhaupt gab, ist kaum bekannt. Noch weniger weiß man über den Alltag der Kinder dort.

Die staatliche Jugendhilfe stoppte ab 1952 zunehmend die Einweisung in kirchliche Heime, Ende 1958 forderte sie sogar die gänzliche Herausnahme von Kindern und Jugendlichen aus diesen Einrichtungen, da sie nicht die gewünschte sozialistische Erziehung praktizierten.31 Existierten 1952 noch 104 evangelische und 48 katholische Heime mit einer Gesamtkapazität von 9297 Plätzen32, waren es 1961 noch 94 Heime mit einer Belegungszahl von 3267 »Zöglingen«. Bis 1987 schrumpfte die Anzahl weiter auf 48 Einrichtungen mit einer Kapazität von 1371 Betten.33

Den Auftrag des Staates, Minderjährige zu sozialistischen Persönlichkeiten zu erziehen, konnten und wollten die Kirchen nicht erfüllen. Die »Zöglinge« der Heime der Diakonie (Evangelische Kirche) und der Caritas (Katholische Kirche) waren keiner politischen Indoktrination ausgesetzt – wohl aber einer religiösen. Erzogen wurde zum Christsein, zur Gottesfurcht, zum Glauben an Gott. Beten und Gottesdienste waren Pflicht, der gekreuzigte Jesus war allgegenwärtig. »Sündhaftem« Verhalten wurde zumindest in den 1950er- und 1960er-Jahren nicht selten mit übermäßiger Kontrolle und Strafen begegnet. Das galt auch für Kinder, die aus atheistischen Familien kamen. Sie mussten sich den Gegebenheiten im Heim anpassen, sollten also so gesehen ebenfalls umerzogen werden – oft mit den Mitteln der schwarzen Pädagogik.

Während ab Mitte der 1950er-Jahre immer weniger sogenannte »bildungsfähige« Kinder und Jugendliche in evangelische und katholische Heime eingewiesen wurden, überließ die DDR den kirchlichen Einrichtungen in den Folgejahren die Betreuung behinderter Kinder.

Das St. Josefsheim Birkenwerder (Brandenburg)

Nach dem Ersten Weltkrieg suchte eine Gemeinschaft katholischer Ordensschwestern, die »Karmelitinnen vom Göttlichen Herzen Jesu«, für die von ihnen betreuten Waisenkinder ein Erholungsheim im Berliner Randgebiet. 1921 kauften sie das »Schützenhaus« in Birkenwerder – eine ehemalige Pension mit Gaststätte. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges waren dort Soldaten der Luftwaffe einquartiert. 1945 zogen für einige Monate sowjetische Soldaten ein. Danach fanden viele Kriegswaisen und in den Folgejahren, bis zum Mauerbau 1961, zahlreiche elternlose Kinder Aufnahme im St. Josefsheim.

Als die DDR-Jugendhilfe verstärkt darauf drang, keine »normalbildungsfähigen« Kinder mehr in kirchlichen Einrichtungen betreuen zu lassen, hatte das auch Auswirkungen auf das katholische Heim in Birkenwerder. In der Chronik des Klosters wurde hierzu vorsichtig vermerkt: »Den Umständen entsprechend ist das Haus leider nicht voll ausgelastet.«34

Gebote, Gebete, Gesänge und Strafen Marie A. Böhm35

Meine Familie lebte seit 1945 in der Siedlung Eden bei Oranienburg in der Provinz Brandenburg, nördlich von Berlin. Dort wurde ich 1949 geboren. Mein Vater wollte sich selbstständig machen, dazu wurde Geld benötigt. Meine Eltern hatten zeit ihres Lebens eine große Abneigung gegen Bankkredite, also bewarb sich meine Mutter bei der Deutschen Reichsbahn in Ostberlin als Stenotypistin, denn in Berlin wurden zum Teil erheblich höhere Löhne und Gehälter gezahlt als im Rest der DDR. Auch mein Vater nahm eine Arbeit als Verkaufsstellenleiter in Ostberlin auf. Das bedeutete, dass beide sehr früh das Haus verlassen mussten, um pünktlich am Arbeitsort zu sein. Für den Weg von unserem Haus bis zu ihren Arbeitsstellen benötigten sie reichlich zwei Stunden.

Angesichts dieser Situation im Jahr 1953 wusste man offenbar nicht, wohin mit mir. In der Umgebung gab es keine Einrichtungen mit freien Plätzen, wo man mich morgens abgeben und abends hätte abholen können. Die einzige Möglichkeit war angeblich meine Aufnahme im St. Josefsheim in Birkenwerder – einem katholischen Kinderheim und Waisenhaus.

Mir gefiel es von Anfang an gar nicht in diesem Kloster. Die Nonnen waren mir unheimlich, ihr unförmiger schwarzer Habit flößte mir Angst ein. Außerdem waren sie sehr streng und schlugen schnell mal zu. Das erlebte ich gleich am ersten Tag, und so sollte es bis zum Schluss bleiben. Es wurde jede noch so geringe Verfehlung bestraft. So galt es bereits als »sündhaft«, wenn man sich in Ermangelung eines Spiegels in einer Fensterscheibe betrachtete. Bettnässer wurden bestraft, indem sie ihre nassen, fleckigen Laken am nächsten Morgen über die Metallstangen an den Fußenden der Betten hängen mussten. Sie durften hoffen, dass abends alles getrocknet sein würde, was nur im Sommer klappte. Die Schlafsäle waren ungeheizt. Es stank immer. Besonders entwürdigend wurden die Kinder behandelt, die tagsüber eingenässt hatten. Sie mussten ihren feuchten Schlüpfer so lange auf dem Kopf tragen, bis eine der Schwestern erlaubte, ihn abzunehmen. Das konnte mehrere Stunden dauern.

Ich wurde wiederholt bestraft, weil ich im Spiel einen Priester darstellte, der einen Gottesdienst abhielt. Lange Zeit begriff ich nicht, dass auch das als »sündhaft« galt, denn man durfte »den heiligen Mann« nicht »nachäffen«. Meine Strafe sah so aus, dass ich in einer Zimmerecke auf Knien lange Rosenkranzgebete sprechen musste. Das Strafmaß konnte noch verstärkt werden, indem man nicht auf dem bloßen Fußboden, sondern auf ausgestreuten Linsen knien musste.

Die ständigen, oft nicht enden wollenden Gebete habe ich als peinigend erlebt. Wir beteten morgens nach dem Aufwachen im Bett, vor und nach den vier Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Vesper, Abendbrot), vor der Mittagsruhe und vor dem Einschlafen. Sonntags besuchten alle Heimkinder den Gottesdienst in der Kirche, die zum St. Josefsheim gehörte. Am Sonntagnachmittag wurde im Aufenthaltsraum gemeinsam eine Stunde lang gebetet und gesungen. Und einmal in der Woche versammelte die Mutter Oberin uns Kinder zum Religionsunterricht. Das gesamte Heimleben bestand im Grunde überwiegend aus Verboten, Geboten, Gebeten, frommen Gesängen und Strafen.

Das Essen im Heim war schlecht, allerdings war dies auch der Tatsache geschuldet, dass in den Fünfzigerjahren eigentlich alles knapp war. Doch es gab häufig offensichtlich lieblos Zubereitetes mit Mehl- und Grießklümpchen in der Milchsuppe, klumpigem Quark, zerkochtem und versalzenem Essen.

Spielzeug hatten wir nicht. Hinter dem Gebäude gab es für uns eine Wiese mit Sandkasten. Unmittelbar an das Grundstück, auf dem sich das St. Josefsheim befindet, grenzt ein Waldgebiet. Die Nonnen gingen mit uns häufig in diesen Wald, wo wir spielten, Beeren sammelten oder einfach nur in Grüppchen spazieren gingen. Andere Ausflüge gab es zumindest für mich nicht.

Während meines gesamten Heimaufenthalts begleitete mich die Frage, warum mich meine Eltern ohne eine Erklärung in diesem Waisenhaus abgegeben hatten und warum mir zu keinem Zeitpunkt gesagt wurde, ob und wann ich wieder abgeholt würde. Heute bin ich der Meinung, dass mich diese unbeantworteten Fragen den Heimaufenthalt als etwas erleben ließen, das wahrscheinlich niemals zu Ende gehen würde. Auch hatte ich bald verinnerlicht, dass ich meiner Familie im Weg war, dass ich störte. Doch meine traurigste Erkenntnis war wohl, dass man sich auf Erwachsene weder verlassen noch ihnen vertrauen kann.

Dieses Grundgefühl, nicht wichtig zu sein, nicht ausreichend umsorgt und geliebt zu werden, begleitete mich auch nach der Heimzeit. Ich litt unter einer Essstörung, unter Schlafstörungen, Albträumen und verschiedenen Ängsten. Während der Schulzeit stabilisierte sich mein Zustand allmählich. Als Pubertierende war ich extrem rebellisch. Zu dieser Zeit löste ich mich auch innerlich weitgehend von meinen Eltern, unsere Beziehung war bis zu ihrem Tod nie wirklich harmonisch und vertrauensvoll, sondern mehr auf Äußerlichkeiten beschränkt.

Als ich mich mit 28 Jahren über einen längeren Zeitraum in einer unbefriedigenden beruflichen und privaten Situation befand, kamen meine Angstzustände zurück. Sie entwickelten sich rasch zu ständig auftretenden Panikattacken, die 15 Jahre lang mein Leben beherrschen sollten. In der DDR war es mir allerdings nicht möglich, an einer Besserung meines Zustandes zu arbeiten. Ein Aufenthalt in einer Klinik brachte nur kurzzeitig Linderung, autogenes Training reichte nicht aus, andere Angebote gab es für mich nicht. Also blieben mir nur Betäubungsmittel. Man verordnete mir jahrelang in großen Mengen Tranquilizer – ich hatte nie ein Problem, ein solches Rezept zu bekommen. Bald spürte ich, dass ich von den Psychopharmaka abhängig war.

Als erschwerend empfand ich, dass zu DDR-Zeiten kein Arzt mit mir über meine Erkrankung Klartext geredet hat; es gab auch keine Literatur, keine Ratgeber, keine Selbsthilfegruppen. Ich fühlte mich alleingelassen, unverstanden, abgelehnt. Ich schlief schlecht, hatte Konzentrationsprobleme und trotz der Medikamente täglich Angstanfälle mit Herzrasen. Aufgrund meiner Erziehung, die vor allem auf Leistungserbringung ausgerichtet war, wertete ich mich selbst ab, was zu einer weiteren Verstärkung der Panikattacken führte. Dazu gesellte sich bald eine Depression, die zwar anfänglich zum Glück wieder verschwand, dann jedoch in immer kürzeren Abständen zurückkehrte.

Der Mauerfall verunsicherte mich erst einmal stark, wodurch sich mein Befinden noch verschlimmerte. Meine Rettung war Anfang der 90er-Jahre eine intensive Psychotherapie. Von meiner Therapeutin in Westberlin hörte ich zum ersten Mal die Diagnose Posttraumatisches Belastungssyndrom. Mir war sofort klar, dass der Auslöser dazu vor allem im St. Josefsheim zu suchen war. (Ein halbes Jahr nach der letzten Therapiestunde war ich angstfrei.)

Die Sünde Marie A. Böhm36

Einmal hatte mich Schwester Simone in ihrem Zimmer eingesperrt. Ich weiß nicht mehr, was ich ausgefressen hatte oder haben sollte. Auf jeden Fall sollte ich in diesem Raum bleiben, was bedeutete, dass ich stundenlang nichts zu essen bekam. Das empfand ich als Vorteil. Ich bekam auch nichts zu trinken, was ich auch nicht so schlimm fand. Ich konnte nicht auf die Toilette gehen, aber ich musste ohnehin nicht »groß«, sondern nur »klein«.

Die Tür war natürlich verschlossen. Anfangs rief ich noch. Aber es kam niemand. Also zog ich meinen Schlüpfer runter, hockte mich hin und erledigte »klein« in einer Zimmerecke. Ich wusste zwar, dass ich später mit einer weiteren Strafe würde rechnen müssen, aber das konnte ich nun auch nicht mehr ändern.

Das Zimmer von Schwester Simone habe ich klein und schmal in Erinnerung. Es gab ein Bett mit Nachtschränkchen, Tisch und Stuhl, Kleiderschrank und Kommode. Über dem Bett ein Bild der Mutter Maria, in einer Zimmerecke ein Kruzifix, auf dem Nachtschrank eine Lampe und eine Bibel, das war alles.

Bilder gab es in der Bibel keine, lesen konnte ich noch nicht, andere Gegenstände, mit denen man spielen oder sich zumindest irgendwie beschäftigen konnte, waren nicht vorhanden. Also stellte ich mich ans Fenster und schaute hinaus. Es gab wenig zu sehen, ein paar Bäume, einen kleinen Platz, die Pforte, die auf das Gelände führte. Ich langweilte mich.

Später setzte ich mich auf den Fußboden. Dann muss ich eingeschlafen sein. Als ich aufwachte, spürte ich, dass mich jemand mit kräftigem Griff an der Schulter gepackt hatte und mich schüttelte: Schwester Simone. Grob zog sie mich am Arm hoch und wollte mich wohl gerade in Richtung Tür schieben, als sie die Pfütze auf dem Boden bemerkte. An ihre Reaktion auf diese Entdeckung erinnere ich mich noch so genau, als wenn es heute geschehen wäre: Die Frau schrie und schüttelte mich, schlug auf mich ein, schrie weiter, schubste mich aufs Bett, schlug mich, riss mich wieder hoch, zog mich am Ohr, drehte die Ohrmuschel dabei in ihrer Hand, schrie, schlug, schrie … Ich dagegen weinte und schluchzte, so leise ich konnte, denn ich hoffte, dass Schwester Simone mich schneller in Ruhe lassen würde, wenn ich keinen Laut von mir geben würde.

Aber sie fand kein Ende. Sie schlug mich weiter. Dann musste sie mich auch noch mit meinem Hintern durch meine Urinpfütze ziehen. Immer hin und her. Ich wurde zum lebenden Wischtuch. Danach musste sie mich erneut auf den Kopf schlagen. Und schreien.

So nach und nach wurde mir klar, dass ich etwas Entsetzliches angestellt haben musste, etwas Unverzeihliches, überaus Anstößiges, Teuflisches; ein riesenhaftes Verbrechen stand nun auf meinem Schuldkonto. Schließlich bestätigte mir die Nonne meine Vermutung: Ich hatte genau in der Ecke »klein« gemacht, in der das Kruzifix hing. Ich hatte unter dem sterbenden Leib von Jesus gepinkelt! Das war offenbar die Sünde überhaupt. Dass dies völlig absichtslos und rein zufällig geschehen war, daran verschwendete Nonne Simone keinen Gedanken. Für sie war ich »des Teufels« und eine »Ausgeburt der Hölle«. Also auf jeden Fall war ich etwas, das ich nicht verstand. Mal wieder nicht. Aber je unverständlicher, desto schwerwiegender.

Irgendwann war der Fußboden unter der Kruzifix-Ecke trocken gewischt, irgendwann stank ich wie ein randvoll gefüllter Nachttopf, und irgendwann ergänzte ich in Gedanken meine Liste der Sünden um: Es ist eine große Sünde, in eine Ecke zu pullern, wenn darüber Jesus hängt.

Im Kombinat der Sonderheime

Die Einrichtungen für »verhaltensgestörte« Kinder und Jugendliche mit dem seltsam sperrigen Namen »Kombinat der Sonderheime für Psychodiagnostik und pädagogisch-psychologische Therapie« wurden 1964 eröffnet, also im gleichen Jahr wie der Geschlossene Jugendwerkhof in Torgau. Das war kein Zufall. Nach einer vom Ministerrat der DDR angeordneten Überprüfung der Spezialheime im Jahr 1963 stellte man gravierende Mängel fest, wie etwa fehlende Ordnung und Disziplin, Provokationen und angebliche Sabotage seitens der »Zöglinge«, aber auch gewalttätige Erzieher. Man reagierte darauf mit der Aussonderung der schwierigsten Fälle. Während die »verhaltensgestörten«, oft psychisch kranken Minderjährigen in die nun extra für sie eingerichteten Sonderheime nahe Berlin eingewiesen wurden, schickte man »Dauerentweicher« und andere Störenfriede hinter Schloss und Riegel nach Torgau. So sollte offenbar gewährleistet werden, dass das Heimsystem störungsärmer als zuvor funktionierte.

Die »Abweichler« und »Schwererziehbaren« sollten umerzogen werden, um sie später gegebenenfalls wieder in die anderen Heime, Jugendwerkhöfe oder auch in ihre Familien zu integrieren. Während im Geschlossenen Jugendwerkhof Torgau sowohl männliche als auch weibliche Jugendliche diszipliniert werden sollten, wies man in die Sonderheime nur Jungen ein.

Die Aufnahmestation für die als »verhaltensgestört« Eingestuften wurde in Berlin errichtet. In dem mit Gittern versehenen geschlossenen Heim wurden die Kinder untersucht, beobachtet und diagnostiziert, man führte psychologische Tests an ihnen durch und erstellte Gutachten. Wenn eine »Verhaltensstörung« festgestellt wurde, erfolgte die Einweisung in eines der Sonderheime – nach Werftpfuhl, Bollersdorf, Borgsdorf oder, für die Hilfsschüler, nach Groß Köris.

Im Unterschied zu den Normal- und Spezialheimen wurden in den Sonderheimen neben Erziehern und Lehrern auch Psychologen beschäftigt. Allerdings ging es weder darum, den Ursachen der psychischen Störung auf die Spur zu kommen, noch um eine Therapie, die darauf ausgerichtet war, dem Kind zu helfen. Vielmehr sollten das »Fehlverhalten« bearbeitet und Defizite ausgeglichen werden.37 Nicht die Persönlichkeit des Kindes war entscheidend, sondern »normgerechtes Verhalten«, Anpassung an die Gesellschaft und Eingliederung ins Kollektiv. Nicht selten kamen die 6- bis 14-Jährigen aus anderen Heimen oder der Psychiatrie und hatten schon eine längere Leidensgeschichte hinter sich – für die sich niemand ernsthaft interessierte. Die Psychologen erstellten Gutachten, und basierend auf diesen wurde die Mehrheit der Insassen mit Psychopharmaka behandelt. Für das Sonderheim in Werftpfuhl wurden für die 1980er-Jahre zum Beispiel folgende Medikamente aufgeführt: Propaphenin, Prothazin, Cerutil, Meprobamat, Aolept, Lyorodin, Dormutil, Sinophenin, Sydnocarb, Lepinaletten, Haloperdidol, Pryleugan und Elroquil.38 Ein großer Teil der ca. 2500 bis 2600 Kinder39 und Jugendlichen in den Sonderheimen wurde dauerhaft und manchmal sogar mit mehreren Psychopharmaka gleichzeitig behandelt. Nebenwirkungen oder die Zustimmung zur Medikamentengabe spielten dabei ebenso wenig eine Rolle wie die Frage, ob diese Medikamente für Kinder überhaupt geeignet waren.

Dass sich das rigide System, die Anhäufung von zu vielen »Problemfällen« auf engem Raum, unbearbeitete Traumata, sedierte psychische Erkrankungen und vor allem das Fehlen von Verständnis und Zuwendung nicht selten in Verzweiflung, Wutausbrüchen und Aggressionen spiegelten, verwundert wenig. Ein Problem war das nicht nur für die »Zöglinge« selbst, sondern oft auch für die völlig überforderten Erzieherinnen und Erzieher.

Dass Kinder unter derartigen Bedingungen geschlagen wurden, war keine Seltenheit. So fanden sich beispielsweise in den Heimakten aus Werftpfuhl Briefe von Kindern an ihre Eltern, die einbehalten wurden und ihre Empfänger nie erreichten, in denen Prügel (»Sie schlug mich mit einem Handfeger auf den Kopf«40) und Strafen wie Essensentzug thematisiert wurden. Wie in anderen Einrichtungen der Jugendhilfe waren abgesehen davon auch in den Sonderheimen Kollektivstrafen üblich. Um diesem Druck zu entkommen, kam es wiederholt sowohl zu »Entweichungen« als auch zu Suizidversuchen.

1987 wurde das Kombinat der Sonderheime in ein »Pädagogisch-Medizinisches Zentrum« umgewandelt, die vier Heime wurden als »Sonderschulheime für Verhaltensgestörte« weitergeführt. 1990 gingen die Einrichtungen dann an freie Träger über.41

Sonderheim Borgsdorf (Brandenburg)

Das 1896 erbaute Gebäude diente bereits ab 1908 als Heim, zunächst als Heilstätte für Kinder aus Berlin, die unter Mangelerscheinungen litten. Ab 1926 betreute man hier neben Waisen auch Schwererziehbare. Während der NS-Zeit übernahm die »Braune Schwesternschaft« das Regime, die ihre »Zöglinge« nun mit Zwang und Drill erzog.42 Zu DDR-Zeiten wurde die Einrichtung zunächst zum Spezialkinderheim für »schwer erziehbare Normalschüler«, 1964 wurde sie dann in ein Sonderheim umgewandelt, in welchem verhaltensauffällige Kinder »therapiert« und umerzogen werden sollten, auch mithilfe von Psychopharmaka. Unter dem Personal herrschte eine hohe Fluktuation, die mit der sogenannten Absolventenlenkung aufgefangen werden sollte. Das bedeutete, dass junge Studienabsolventen für drei Jahre als Erzieherin oder Erzieher verpflichtet wurden. Diese waren pädagogisch oft unerfahren und arbeiteten meist ohne sonderpädagogische Ausbildung.43 Die Überforderung war entsprechend hoch. Am 1. Januar 1987 wurde die Einrichtung in ein »Sonderschulheim für Verhaltensgestörte« umgewandelt und in der Nachwendezeit an das Institut für außerschulisches Lernen und Erlebnispädagogik (ALEP) übergeben.

Wir standen da alle unter dem ständigen Einfluss dieses Beruhigungsmittels Mike M.

Ich bin 1969 in Eisenhüttenstadt geboren. Als ich ein kleiner Junge war, kam mein gewalttätiger Vater wegen Diebstahls in Haft. Er erhielt eine hohe Freiheitsstrafe von acht Jahren, und meine Mutter, die jetzt allein mit drei Kindern lebte und in einer Schulküche in Eisenhüttenstadt als Köchin arbeitete, fühlte sich mit uns überfordert, besonders mit mir, dem jüngsten Kind. Sie kam mit mir überhaupt nicht klar, ging zur Jugendhilfe und bat um meine Heimeinweisung. Meine Mutter wurde 1927 geboren, war also schon über 40, als sie mich bekam. Außerdem litt sie an Schwerhörigkeit.

Ich war fünf Jahre alt, als ich am 17. März 1975 in das Vorschulkinderheim Grünheide eingewiesen wurde. Natürlich wäre ich lieber zu Hause geblieben. Aber ich sollte auf die Schule vorbereitet werden, und meine Mutter war nicht in der Lage dazu.

Nach der Zeit im Vorschulheim, an das ich kaum Erinnerungen habe, kam ich in das Normalheim in Waldsieversdorf und wurde am 1. September 1976 eingeschult.

Laut meiner Akte soll ich frech gewesen sein, trotzig auf Ermahnungen der Erzieher reagiert und oft »das letzte Wort« gehabt haben. Ich tobte offenbar gern herum, wirkte »sehr lebhaft«, manchmal auch aggressiv, und war wohl das, was man heute hyperaktiv nennt – nach Einschätzung der Erwachsenen.

Nachdem ich in der Aufnahmeabteilung des Kombinats der Sonderheime für Psychodiagnostik und pädagogisch-psychologische Therapie begutachtet wurde, kam ich am 8. November 1977 nach Borgsdorf, in die Nähe von Oranienburg. Mir wurde nicht gesagt, wohin ich komme oder was das für ein Heim ist. Mit dem Betriebsauto wurde ich nach Borgsdorf gebracht. Dort angekommen, musste ich mich komplett ausziehen. Dann ging es zum Arzt. Ich wurde darauf untersucht, ob ich richtig hören, sehen und greifen kann. Anschließend sollte ich mich waschen gehen. Das Duschen erfolgte unter Aufsicht. Alles hatte zügig vonstattenzugehen – zügig, zügig, zügig. Nun hieß es: Raustreten, abwarten. Ich musste im Gang stehen. In Borgsdorf begann es damit, dass man ständig irgendwo stehen sollte. Von Anfang an. Also, gleich nach der Ankunft ging das los.

Ich wurde sofort in die Gruppe reingeworfen. Die Jungs da haben mich aber gut aufgenommen. Aufgefallen ist mir, dass alles unheimlich ruhig war. Die Kinder wirkten eingeschüchtert. Niemand traute sich, laut zu rufen oder zu reden. Diese Ruhe war immer einzuhalten, wie ich bald erfahren sollte, auch in der Freizeit.

In Borgsdorf musste ich, wenn ich mich nicht an diese Regel hielt, zur Strafe viel stehen. Drinnen auf dem Flur, draußen auf dem Hof … gerade stehen, strammstehen, vor dem Büro stehen – während sich die Erzieher und Erzieherinnen drinnen amüsiert haben. Die Tür war auf, die haben dich genau beobachtet. Einige Erzieher in Borgsdorf waren sehr rabiat.

Wenn man das nicht mehr geschafft hat, also wenn man nicht mehr stehen konnte oder sich bewegt hat, wurde die Strafe verlängert. Dann musste man noch länger stehen: eine Stunde, zwei Stunden … Auf diese Art wurde man auch bestraft, wenn man beim Essen geredet hat – nur ein Beispiel. Das werde ich nie vergessen.

Auch wenn man laut war, beim Spielen auf dem Hof im Eifer des Gefechts rumgeschrien oder sich mit anderen Jungs herumgebalgt hat, wurde so etwas nicht toleriert, sondern bestraft. »Sofort rein! Schuhe aus!«, hieß es dann.

Deswegen hatte ich auch gleich den Eindruck, alles ist ruhig, zu ruhig. Du hast dort gleich die Rute bekommen, wurdest gleich bedroht. »Hier läufts anders, mein Freund. Hier hast du dich an die Regeln zu halten.«

Es gab in Borgsdorf vier Gruppen, alles nur Jungs. Wir waren 20 Kinder in der Gruppe, davon zehn in einem Zimmer. Im Schlafsaal standen Doppelstockbetten aus Eisen. Die waren hoch, hart und unbequem. Bei jeder Bewegung quietschten sie.

Früh knallte das Licht an, sehr helles Neonlicht. Wir mussten uns alle vor die Betten stellen. Raustreten durfte man nur in der Gruppe, in einer Reihe gings zum Waschraum. Dort gab es auf jeder Seite acht oder zehn Waschbecken. Man ließ uns nicht viel Zeit. Wir hatten nur ein paar Minuten für die Körperhygiene. Seltsamerweise sollten wir uns immer mit Florena-Creme eincremen. Es wurde kontrolliert, ob wir uns eingecremt haben – das war Pflicht.

Nach dem Waschen mussten wir alle raus in den kalten Flur, nur mit Unterwäsche oder Schlafanzug bekleidet, und dort strammstehen. Dann in Gruppe umziehen, in Gruppe anziehen, in Gruppe in die Räume, in Gruppe raus, in Gruppe wieder hinstellen im Flur, in Gruppe zum Essen. Im Normalheim war das nicht so gewesen.

Wenn man beim Essen geredet hat, musste man aufstehen und sich hinter den Stuhl stellen. Man sah dann zu, wie die anderen gegessen haben. Es gab aber auch Solidarität untereinander. Die anderen haben dann für die Bestraften ein halbes Brötchen oder eine Stulle mit rausgeschmuggelt, was natürlich verboten war. Es durfte nichts mitgenommen werden, auch nicht in die Schule (Mittagessen gab es in einem Speisesaal im Haupthaus, nicht in der Schule).

Zwischen den Erziehern herrschten gravierende Unterschiede in der Art, wie sie mit uns umgingen. Bei manchen Erziehern durfte man nichts machen, da wurde man sofort bestraft: meist mit Aufstehen, hinter dem Stuhl Stehen oder abendlichem Stehen, bevor man ins Bett gehen sollte. Um 20 Uhr war eigentlich Nachtruhe. Aber es standen dann immer noch einige draußen im Gang.

Viele haben geweint, wurden angeschrien und von hinten geschubst. Das ist mir auch passiert. Es waren bestimmte Erzieher, die das gemacht haben, nicht alle. Am schlimmsten war es, wenn nicht nur ein Erzieher da war, sondern mehrere. Wenn alle Erzieher da waren, gab es mehr Schikanen – grundlose Strafen. Die männlichen Erzieher verhielten sich meist etwas härter als die Erzieherinnen. Die Älteren waren extrem streng, und die Jüngeren ließen sich von denen leiten. Wenn etwa der ältere Herr X da war, verhielt sich die jüngere Frau Y gleich anders als sonst. Aber ich wurde nicht geschlagen in Borgsdorf. Geschubst und an den Sachen gezogen, das ja, aber nicht geschlagen. Arrestzellen gab es dort nicht.

Wenn es im Schlafsaal nicht ruhig war, und der Erzieher kam rein, und wir haben ihm nicht erzählt, wer geredet hat, mussten wir uns alle in der Nacht vors Bett stellen. 60 Minuten lang. Nichts berühren, frei stehen, sich nicht anlehnen. Das wurde kontrolliert. Wenn einer dann noch gequatscht hat, wurde derjenige rausgenommen aus dem Raum und vors Erzieherzimmer gestellt. Wer dort gestanden hat, der hat richtig lang gestanden, etwa zwei Stunden – nachts. Mich hat es auch getroffen. Stundenlang musste ich da stehen.

Alle vier Wochen durften die Eltern kommen. Meine Mutter kam jedoch nicht. Sie hat mich kein einziges Mal besucht. Schriftverkehr war möglich, wurde allerdings kontrolliert. Die Pakete erhielten wir geöffnet, weggenommen wurde aber daraus nichts. Wir durften nur keine Privatsachen behalten. Wenn die Eltern den Kindern eine Hose oder ein Hemd mitbrachten, durften die das nicht tragen. Wir hatten Heimkleidung: Jeans, einen ganz einfachen Strickpullover … Alle trugen das Gleiche.

Die Haustüren wurden nachts zugeschlossen, auch die Gruppenräume waren zu. Der ganze Bereich bis zum Treppenhaus wurde zugesperrt. Tagsüber waren wir oft auf dem Hof. Kletterten auf den Klettergerüsten herum. Wir durften bloß nicht laut sein. Ständig standen wir unter Aufsicht. Wer zu laut war, konnte sich gleich mal wieder hinstellen.

Jeden Tag bekamen wir Medikamente verabreicht. Wir erhielten alle Prothazin. Das waren Beruhigungstabletten, man wollte uns ruhigstellen. Wir waren damals sechs bis acht Jahre alt und wurden jeden Tag wie selbstverständlich unter Psychopharmaka gesetzt. Früh nach dem Frühstück und abends nach dem Abendbrot bekam man sie verabreicht. Erst Jahrzehnte später erfuhr ich aus der Akte, was das für ein Mittel gewesen ist.

Von dem Medikament ist man müde geworden. Wir standen alle unter dem ständigen Einfluss dieses Beruhigungsmittels. Einige haben das sogar noch öfter bekommen. Grüne Tabletten waren das. Ich frage mich, wie man mit acht Jahren in den Augen der Erwachsenen schon so daneben sein konnte, dass man derart bombardiert wurde damit.

Dieses Medikament habe ich dann in die folgenden Einrichtungen mitgenommen, von den Spezialkinderheimen bis zum Jugendwerkhof. Der psychologische Befund wurde nicht erneuert, sondern einfach von Einrichtung zu Einrichtung mitgegeben. Erst im Jugendwerkhof hörte das auf. Da habe ich nichts mehr nehmen müssen.

Abwechslung gab es in dem Heim wenig. Ab und zu sind wir mit der Gruppe in die Ortschaft gegangen. Borgsdorf war ein Dorf, die Leute wussten, dass da ein Heim ist. Einmal sind wir zum Lehnitzsee bei Oranienburg gefahren, da wurde ein Strandtag gemacht, ein Badetag.

Untereinander herrschte eine gewisse Hierarchie. Mit den anderen hatte ich keine Probleme. Gewalt gab es untereinander, Rangeleien, aber keine ernsthaften Prügeleien. Die kamen später, also in den anderen Einrichtungen. Viele von den Jungs hatten keine Eltern oder waren weggegeben worden. Meine Mutter hat gar nicht versucht, mich wieder nach Hause zu holen. Das Erziehungsrecht hatte die Jugendfürsorge übernommen, weil meine Mutter mit uns Kindern überfordert war.

Borgsdorf war für mich die Vorbereitung auf das, was mich in Zukunft erwartete. Nach Hause zurück ging es ja für mich nicht. Auch für keines der übrigen Kinder. Alle kamen von dort in irgendwelche anderen Einrichtungen.

In den Spezialkinderheimen

Die Umerziehung von sogenannten »schwer erziehbaren« Kindern, die zwischen sechs und 16 Jahre alt waren,44 sollte in den Spezialkinderheimen vollzogen werden. Ab 14 Jahren war auch eine Einweisung bzw. Verlegung in den Jugendwerkhof möglich. Die Spezialkinderheime bestanden ab 1951 und existierten bis 1989. Mitte der 1950er-Jahre gab es 34 solcher Heime.45 1960 waren es dann bereits 45; sie boten 3700 Kindern Platz.46 Durchschnittlich zwei Jahre waren die Kinder in den Heimen untergebracht, in einzelnen Fällen konnte der Aufenthalt auf bis zu fünf Jahre verlängert werden.47

Ähnlich wie im Kombinat der Sonderheime und in den Jugendwerkhöfen ging man in den Spezialkinderheimen davon aus, dass das unangepasste oder »störende« Verhalten der »Zöglinge« korrigiert werden müsse. Nicht das Wohl des Kindes, sondern seine Anpassungsbereitschaft an das System stand also im Mittelpunkt des Erziehungsinteresses. Anders als in den Normalheimen wurden die Kinder hier in heimeigenen Schulen unterrichtet. Da meist nur wenige Lehrer in diesen arbeiteten, kann man davon ausgehen, dass schulische Bildung keine große Rolle spielte.

Der Tagesablauf war strikt und rigide: frühes Aufstehen, Bettenbau nach Norm, Frühsport, tägliche Reinigungsarbeiten, die penibel kontrolliert wurden, militärischer Umgangston und Kommandos der Erzieher, die zu befolgen waren. So wurde beispielsweise zum Schulgebäude im Gleichschritt marschiert. Statt Freiräumen und Platz für Individualität und Persönlichkeitsentfaltung gab es Zimmer- und Schrankkontrollen und einen von früh bis spät durchgeplanten Tag. Mit der Kollektiverziehung wollte man hier schon die Jüngsten gefügig machen, auch mittels Gruppenbestrafungen, wenn einer etwas »ausgefressen« hatte, oder Strafmaßnahmen für Einzelne, wie zum Beispiel Arrest (»Bunker«) bei Entweichungen.

Bereits Mitte der 1960er-Jahre ging das Volksbildungsministerium allerdings davon aus, dass die Heimpädagogik wenig Erfolg zeige. Zwar seien die Kinder von ihrer vermeintlich negativen Erziehungsumgebung isoliert worden, doch eine korrigierende Wirkung auf den Charakter und die damit verbundene Wiedereingliederung seien kaum sichtbar. Auch wurden trotz längeren Aufenthalts Mängel in Sachen Disziplin und Ordnung festgestellt.48 Dass diese Anforderungen von den Betreuern in den Heimen oft selbst nicht eingehalten wurden, lassen die Berichte über deren gewalttätiges Vorgehen gegenüber »Zöglingen« erahnen. Zahlreiche Anträge und Meldungen der Eltern wurden jedoch ignoriert beziehungsweise von den gleichen Institutionen bearbeitet, die für die Zustände in den Heimen verantwortlich waren. In gewisser Weise war physische Gewalt trotz offiziellem Verbot innerhalb der Heimerziehung sogar Teil der Norm: Die Methodik der Kollektiverziehung löste vor allem Gewalt unter den Heiminsassen aus. So wurden beispielsweise Neuankömmlinge beinahe rituell von der Gruppe verprügelt oder misshandelt. Mögliche Kollektivstrafen bei den Verfehlungen Einzelner sorgten für eine von den Erziehern einkalkulierte Gewalt zur »Selbstdisziplinierung« innerhalb der Gruppe. Erzieher und Erzieherinnen wirkten daher Gewaltausbrüchen auch kaum entgegen.

Ein weiteres Werkzeug der Machterhaltung waren zudem einzelne »Zöglinge« des Kollektivs, die an der Spitze desselben standen. Sie fungierten als Sprachrohr des Erziehers und sorgten innerhalb der Gruppe für Ordnung und Ruhe. Neben der oft auftretenden physischen Gewalt, bestehend aus Drill, Schlägen und Misshandlungen, blieben die Insassen auch von psychischer Gewalt nicht verschont. Sinnbildlich dafür steht die bei vermeintlichen Verfehlungen angewandte Praxis, die Kinder und Jugendlichen in Isolationszellen zu sperren, die oft weder Tageslicht noch Toilette hatten.

Spezialkinderheim Sigrön (Brandenburg)

Das ehemalige Landeskinderheim »Waldwinkel« der Provinz Brandenburg konnte laut Aktenlage Anfang der 1950er-Jahre 60 Kinder aufnehmen. Ab 1956 wurde es als Spezialkinderheim für »schwer erziehbare« Kinder (ausschließlich Jungen) im mittlerweile gegründeten Bezirk Schwerin, Kreis Perleberg, geführt. Es befand sich in einem alten Schloss.49 Die Kinder und Jugendlichen wurden dort bis zur neunten Klasse unterrichtet.

In den 1970er-Jahren bot es als Spezialkinderheim »Artur Becker« Platz für 85 Jungen, die dort auch Arbeiten in der Landwirtschaft, Gartenpflege und auf dem Bau verrichten mussten. Heute existiert dort ein Kinder- und Jugenddorf. Sigrön ist ein Ortsteil von Bad Wilsnack in Brandenburg.

Der Anfang eines steinigen Weges Rainer Buchwald

Ich wurde 1950 im Ostteil Berlins geboren und wohnte als Kind bei meinen Großeltern. In einer Nacht im Jahr 1962 wurde ich durch ein Geräusch geweckt. Was war das? Schlaftrunken richtete ich mich auf und hörte es noch einmal: Jemand schrie entsetzlich laut. Im Nu war ich hellwach: Ich kannte die Stimme. Es war mein Freund Peter, der beinahe zwei Jahre älter war als ich, schon fast 14. Die Schreie schallten über den Hof, das Echo schien sie noch zu verstärken. Auch das Gebrüll von Peters Stiefvater hörte ich jetzt.

Dabei hatte ich gedacht, mein Kumpel hätte es diesmal geschafft, in den Westen abzuhauen und auch dort zu bleiben. Zwei Wochen hatte ich ihn nicht mehr gesehen. Aber er war wieder da. Und er wurde, wie es sich anhörte, vom Stiefvater geschlagen. Schlimmer noch als nach seinem ersten Fluchtversuch.

Die Schreie verstummten nicht. Sie klangen wie Hilferufe, die mir Angst machten. Auch das Klatschen der Schläge schallte jetzt bis zu mir ins Zimmer. Es war fast, als würden sie auch mich treffen. Doch ich konnte nichts tun. Die Erwachsenen griffen nicht ein. Niemand griff ein. Kein Wunder, dass Peter immer wieder abhaute – in den Westen könnte ihm der Stiefvater nicht folgen. Da gab es ja neuerdings diese Mauer. Wir wohnten gar nicht weit weg von der Grenze. Auf der anderen Seite war Westberlin.

Ich lebte bei Oma und Opa. Auch ich hatte einen Stiefvater. Die Mutter hauste mit ihm und meinen drei Geschwistern in einer feuchten Zweiraumwohnung. Die war schon für fünf Leute zu klein, also war ich bei meinen Großeltern geblieben, hier fühlte ich mich wohl. Sie kümmerten sich um mich, und die Mutter kam mich jeden Tag besuchen.

Am Morgen hörte mein Großvater den RIAS, die Oma schmierte eine Butterstulle für mich. Das Radio war schon ziemlich laut, aber der Opa stellte es noch ein bisschen lauter.

»Mach mal das Fenster auf, Junge«, sagte er. »Die Nachbarn sollen auch was davon haben.«

Ich kannte das schon, biss von der Stulle ab und öffnete das Fenster. »Hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt!«

Der Opa sah zufrieden aus. Er war Kriegsinvalide und meist zu Hause. Sonntagmittags läutete auch die Berliner Freiheitsglocke – nicht aus einer Kirche, sondern aus dem Lautsprecher des Rundfunkgerätes in der Küche. Danach kamen die Worte, die wie ein Gebet klangen: »Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen.« Manchmal sprach mein Großvater die Sätze mit, und auch ich kannte sie schon beinahe auswendig.

Außerdem hörte der Opa stets die Sendungen, in denen Hans-Eberhard Zahn, der sieben Jahre in Zuchthäusern der DDR verbringen musste, über die Lager des Gulag sprach. Als ich den ehemaligen politischen Häftling Jahrzehnte später traf – unterdessen war ich selbst ehemaliger politischer Häftling – und ihm von meinem Opa erzählte, sagte Herr Zahn bescheiden: »Da hat mir wenigstens einer im Berliner Osten zugehört.«

Nach der unruhigen Nacht blickte ich ein paarmal suchend auf den Hof hinab. Endlich sah ich Peter, der einen Eimer Asche in die Mülltonne kippte. Er guckte traurig zu mir hoch. Einen Moment stand er regungslos da und wirkte irgendwie verloren. Ich winkte zu ihm hinunter. Peter zeigte auf den Pferdestall. Ich nickte. Der Stall auf dem Hof war unser heimlicher Treffpunkt.

Ich schlang das Brot hinunter und rannte, mit der Schulmappe auf dem Rücken, die Treppe hinunter. Viel Zeit blieb nicht zum Reden, aber ich wollte wissen, was los war. Ich tauchte in das Halbdunkel des Stalls. Es roch nach Pferdeäpfeln. Die braune dicke Stute, die gleich am Eingang in einer Box stand, schnaubte und schüttelte den Kopf, um die Fliegen zu vertreiben.

Peter stand stumm in einer Ecke. Als ich näher kam, erkannte ich, dass mein Freund geschwollene bläulich rote Augen hatte und eine dicke Lippe. Er sah verheult aus – wie so oft.

Ich erkundigte mich lieber nicht nach seinen Verletzungen. Alle Nachbarn mussten die Schreie gehört haben.

»Mensch, wo warst du denn so lange?«, fragte ich stattdessen.

»Abgehauen. Bin über die Gleise der Oberbaumbrücke. Ich war schon drüben, aber sie haben mich zurückgeschickt.«

»Du warst … im Westen? Wirklich?« Ich konnte kaum glauben, was ich da hörte.

Peter nickte ernst.

»Hättest ja mal Sarotti-Schokolade mitbringen können.«

Es sollte ein Scherz sein, aber Peter lachte nicht. »Auf der Ostseite hat mich dann die Volkspolizei in Empfang genommen und mich in ein Heim gebracht. Da konnte ich nicht mehr abhauen. War alles vergittert, verriegelt und verrammelt.«

»So eine Scheiße! Was für ein Heim denn? Wo warst du?«

»In Alt-Stralau. Dachte erst, ich bin im Knast. Aber da waren noch andere Kinder. Die haben gesagt, dass das ein Durchgangsheim ist.«

»Und was willst du nun machen?«

»Ich versuch es noch mal. In drei Tagen werd ich 14«, antwortete Peter. »Dann schicken die mich nicht mehr zurück. Ich geh drüben in ein Heim und bleib da.« Er klang trotzig und zu allem entschlossen.

Ich sah dem Freund ins blasse Gesicht, in die dunklen Augen, die aus den geschwollenen Lidern blickten und jetzt zornig wirkten. Ich bewunderte ihn für seinen Mut, aber ich hatte auch Angst. Von meinem Opa wusste ich, dass auf Flüchtlinge geschossen wurde. Auch im RIAS war oft von der Mauer die Rede. Und manchmal sogar von Toten.

»Mensch, Peter«, sagte ich leise und schluckte. »Pass bloß auf dich auf.«

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: