Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Z

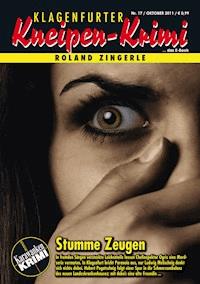

- Kategorie: Krimi

- Serie: Klagenfurter Kneipen-Krimi

- Sprache: Deutsch

In der Wörthersee-Gemeinde Klein Eggen wird die nymphomanisch veranlagte Kellnerin Ramona Opfer eines bestialischen Messermörders. Als Ludwig Melischnig unter Mordverdacht verhaftet wird, kommt ihm Herbert Pogatschnig zu Hilfe, der Bruder seines verstorbenen Freundes. Über Umwege findet Pogatschnig eine Reihe von Verdächtigen, doch als er die Zusammenhänge erkennt, ist der Mörder schneller. In Kärnten wird wieder gemordet Mit dem Kriminalroman "Die weiße Leber" setzt Roland Zingerle seine Groschenroman-Kultserie "Klagenfurter Kneipen-Krimi" fort. Voyeurismus, Erpressung, Mord – in Kärnten ging's schon einmal ruhiger zu. Zur Serie Über die Einhaltung von Gesetzen wacht die Polizei – aber nicht nur. In Klagenfurt am Wörthersee haben sich der Großhandelsvertreter und spätere Bierführer Hubert Pogatschnig und der Bierführer-Assistent Ludwig Melischnig die Aufklärung von Kapitalverbrechen zur Aufgabe gemacht. Dabei besteht der besondere Reiz für die beiden darin, schneller zu ermitteln als die Polizei. Von den Medien als "Zwei für die Gerechtigkeit" gefeiert und von der Kripo unter dem Kommando von Chefinspektor Leopold Ogris als "Deppen-Duo" verachtet, machen sich die beiden Hobby-Detektive die Vorteile des Tratsches zunutze: Sie suchen dort nach Hinweisen, wo Informationen ausgetauscht werden, nämlich in Gaststätten oder Gewerbebetrieben, Vereinen oder Nachbarschaften, beim täglichen Herumkommen oder auf gelegentlichen Extratouren an Originalschauplätzen in und um Klagenfurt am Wörthersee.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Roland Zingerle

Die weiße Leber

Ein Kneipen-Krimi

Ich widme dieses Buch allen Freunden des „Klagenfurter Kneipen-Krimis“.

Eurer Begeisterung ist es zu verdanken, dass die Saga weitergeht.

Prolog

Gesetz und Verbrechen unterliegen dem Henne-Ei-Prinzip. Zwar scheint das Verbrechen älter zu sein, da Gesetze ansonsten nicht nötig geworden wären, doch hätte man schwerlich je ein Verbrechen erkannt, wäre damit nicht irgendein Gesetz gebrochen worden.

Gesetze regeln das menschliche Zusammenleben und über ihre Einhaltung wacht die Polizei. Aber nicht nur: In Klagenfurt haben sich der Bierführer Hubert Pogatschnig und sein Assistent Ludwig Melischnig die Aufklärung von Kapitalverbrechen zur Aufgabe gemacht. Dabei besteht der besondere Reiz für die beiden darin, schneller zu ermitteln als die Polizei. Von den Medien als „Zwei für die Gerechtigkeit“ gefeiert und von der Polizei unter dem Kommando von Chefinspektor Leopold Ogris als „Deppen-Duo“ verachtet, machen sich die beiden Hobby-Detektive die Vorteile des Tratsches zunutze: Sie suchen dort nach Hinweisen, wo Informationen ausgetauscht werden, nämlich in den Gaststätten in und um Klagenfurt …

1

Sonntag, 23. Juni, 9.50 Uhr

Klein Eggen, Kärnten

Die Sonne lachte von einem nahezu wolkenlosen Himmel, als das Kirchentor sich öffnete und die Einwohner von Klein Eggen aus der Sonntagsmesse entließ. Sie waren festlich gekleidet, die meisten von ihnen in Tracht und bester Sonntagslaune. Während die einen das Areal verließen, blieben andere im Freien stehen, um miteinander zu plaudern. Wieder andere verteilten sich auf dem Friedhof, der die Kirche umgab, um ihre verstorbenen Verwandten zu besuchen.

Einer dieser Friedhofsbesucher war Lisl Berger. Obwohl erst Mitte dreißig, waren ihr Gang gebückt und ihr Schritt unsicher. Sie hatte nicht weit zu gehen, denn das Grab ihres Mannes lag nur wenige Meter vom Kircheneingang entfernt.

»Servus, Matthias«, sagte sie leise, während ihre Hand zärtlich über den Grabstein strich. »Es war wieder eine gute Woche.« Sie hockte sich hin und begann, die verdorrten Blumen aus dem Grabschmuck zu zupfen. »Michael wird ein bisschen anstrengend, aber sonst passt alles. Er träumt noch immer davon, dass wir den Chorwettbewerb gewinnen werden, das macht das Proben momentan schwierig, aber er wird auch noch gescheiter werden.«

Lisl Berger öffnete die kleine Tür der Grablaterne, entnahm ihr die abgebrannte Kerze und stellte sie an den Rand der Grabplatte, wohin sie auch die verdorrten Blumen gelegt hatte. Dann holte sie eine neue Kerze aus ihrer Handtasche, stellte sie in die Laterne und schloss diese, nachdem sie die Kerze entzündet hatte. Sie spürte, wie eine Träne ihren Nasenflügel entlangrann. Schnell wischte sie sie weg, und als gehörte es zu dieser Bewegung, wisperte sie kaum hörbar: »Du fehlst mir so!«

Doch schnell räusperte sie sich und begann, die frischen Unkrauttriebe auszureißen, die schon wieder aus dem Kies lugten, der das Grab bedeckte.

Eine Kirchenglocke erklang. In hellem Ton schlug sie viermal, das Zeichen für die volle Stunde. Dann ertönte eine andere Glocke mit tieferem Klang, die die Anzahl der Stunden schlug: zehn Uhr.

Lisl Bergers Bewegung erstarb, und ihr Blick ging ins Leere.

»Heute Nachmittag bringe ich dir frische Blumen«, murmelte sie.

Zehn Uhr. Zehn. Zehn Jahre.

»Gestern waren es genau zehn Jahre«, sagte sie dumpf. »Tut mir leid, wenn ich dich daran erinnere, ich weiß, ich muss es nicht, aber … es … wird nicht leichter, weißt du?«

Diesmal blieb es nicht bei einer Träne, doch diesmal beachtete Lisl Berger sie nicht.

»Alles«, sagte sie mit erstickter Stimme, »alles würde ich dafür geben, wenn ich euch beide noch einmal umarmen dürfte. Dich und Tanja. Mein Kind. Unser Kind. Unser einziges, liebes Kind.«

Sie schwankte und setzte ein Knie auf den Boden, um nicht umzukippen. Mit einer Hand stützte sie sich am Grabstein ab. Zwischen ihrem Schluchzen zog sie keuchend die Luft ein, das erschien ihr der einzige Weg zu sein, um ihren Schmerz ertragen zu können.

So verharrte sie geraume Zeit, bis ihr Schluchzen langsam abklang. Dann fühlte sie sich leichter. Sie trocknete ihre Tränen mit einem Taschentuch und seufzte tief, hob den Kopf und ließ ihre Augen über den Himmel wandern, als suche sie dort nach Erlösung. Doch Erlösung war nichts, was der Himmel einem zu Lebzeiten gab, das wusste sie.

Bürgermeister Christian Werzer stand vor der Kirchentür und unterhielt sich gut gelaunt mit ein paar Dörflern.

»Wie sieht’s aus, gehen wir noch auf ein Glas Wein zum Kirchenwirt?«, fragte er Mario Sucher, einen der Vizebürgermeister. Dieser duckte leicht den Kopf zwischen die Schultern und antwortete: »Tut mir leid, Christian, ich habe den Kindern versprochen, dass wir heute zum See hinunterfahren.«

Christian Werzer lachte.

»Jede Minute wird zum Baden ausgenützt, stimmt’s?«

Er schlug Sucher herzhafter auf die Schulter, als es diesem recht war. Dennoch ließ er es sich mit einem bescheidenen Lächeln gefallen.

Während der Bürgermeister sich nach einer anderen Gesellschaft für sein vormittägliches Glas Wein umsah, fiel Mario Suchers Blick auf Lisl Berger, die dort am Grab ihres Mannes kauerte. Er beschloss, sie an die bevorstehende Gemeindeausschusssitzung zu erinnern. Zwar war Lisl als zweite Vizebürgermeisterin wahrscheinlich das zuverlässigste Mitglied des Gemeinderates, doch der Inhalt der Sitzung war zu wichtig, als dass Sucher ihre Abwesenheit riskiert hätte.

»Hallo, Lisl!« Ein heftiges Zucken ging durch die Vizebürgermeisterin. »Nicht erschrecken«, lachte Mario Sucher, »ich bin’s nur.«

Als Lisl Berger zu ihm hochsah, war er es, der erschrak, denn ihr Make-up war tränenverschmiert.

»Entschuldige«, murmelte er, »ich habe nicht gewusst …«

»Ist schon in Ordnung«, unterbrach sie ihn mit gewohnt fester Stimme und stand auf.

Mario Sucher blickte auf das Grab ihres Mannes.

»Ein Jahr ist das schon her, oder?«, fragte er.

»Vierzehn Monate«, korrigierte Lisl Berger knapp.

»Vierzehn Monate?«, fragte Sucher überrascht.

Sie nickte.

»Von einer Sekunde auf die andere. Er ist vom Frühstück aufgestanden, hat einen Schritt gemacht und ist umgefallen. Einfach so.«

Mario Sucher nickte stumm. Er hörte die Geschichte nicht zum ersten Mal, doch Lisl Berger tat es gut, sie zu erzählen, daher unterbrach er sie auch nicht.

»Er hat keinen Ton von sich gegeben«, fuhr sie fort. »Zuerst habe ich gedacht, er ist gestolpert, aber dann …«

Sie schüttelte kurz und heftig den Kopf, als könnte sie damit die Erinnerung abwerfen, und sah ihrem Vizebürgermeister-Kollegen gerade in die Augen.

»Aber das weißt du ja schon alles, bitte entschuldige.«

»Du musst dich nicht entschuldigen, Lisl«, erwiderte Sucher aufrichtig. »Wir sind alle tief betroffen darüber, dass das Schicksal dich so hart hernimmt.«

»Ich weiß«, sagte sie beschwichtigend, »ich weiß. Aber reden wir von etwas anderem. Was kann ich für dich tun?«

»Ach, das ist nicht so wichtig.« Mario Sucher empfand sein Anliegen nun als klein und peinlich. »Ich wollte dich nur an die Gemeindeausschusssitzung am Dienstag erinnern, aber …«

»Die lass ich mir nicht entgehen«, erwiderte Lisl Berger. In ihrer Stimme schwang wieder jene kraftvolle Ruhe, die jedem im Gemeinderat das Gefühl gab, sie wüsste unbeirrbar, was gut für Klein Eggen sei. »Wenn unsere Landesregierung eine neue Eisenbahn haben will, dann müssen die Schienen einen Bogen um unsere Gemeinde machen.«

2

Montag, 24. Juni, 9.30 Uhr

Donauinsel, Wien

Ein heißer Strahl mitten ins Gesicht. Das war das Erste, was Herbert Pogatschnig an diesem Morgen wahrnahm. Eine stinkende Brühe. Und noch ehe er richtig zu sich gekommen war, ein zweiter. Alles Weitere kam dann: Zunächst wurde Pogatschnig seine Präsenz in seinem Körper bewusst, dann, noch ehe er die Lider öffnete, schalteten die Augäpfel sich schmerzhaft zu, seine Sinne fuhren hoch.

»Ja, brav, Mandi!«

Auch sein Gehör funktionierte. Überhaupt registrierte sein Gehirn einen alle Regionen umfassenden Schmerz, Herbert Pogatschnig stöhnte. Auf das Erste, was seine Augen an diesem Tag sahen, hätte er ebenso gut verzichten können wie auf das nasse Gewecktwerden: Direkt vor ihm wackelte der Hintern eines kleinen Hundes, dessen Hinterpfoten Gras und Erde in Pogatschnigs Gesicht schleuderten, offenbar, um die Rückstände seiner soeben verrichteten Notdurft vor der Umwelt zu verbergen.

»Brav, Mandi«, wiederholte die Besitzerin des Hundes, eine ältliche, pummelige Frau, mit breitem Wiener Dialekt. »Brauchen wir gar kein Sackerl für dein Gackerl.« Sie kicherte, als sie ihrem davontrippelnden Hund folgte. »Kriegst daheim ein Keksi.«

Herbert Pogatschnig schloss wieder die Augen. Mit jedem Schlag pumpte sein Herz einen schmerzhaften Stich in die Schläfen und Augäpfel. Der Kopfschmerz schien jeden Moment ins Unerträgliche zu kippen. Er erhob seinen Oberkörper und drehte sich ächzend auf die Knie. Der Schmerz in seinem Kopf schwoll kurz vehement an, Herbert Pogatschnig musste sich zusammennehmen, um seinen Mageninhalt für sich zu behalten.

Wie um den Schlaf abzuziehen, wischte er mit der Hand über sein Gesicht. Die ölige, mit Grashalmen und Erdkrümeln durchsetzte Substanz, die er dabei in der Handfläche spürte, erinnerte ihn wieder an die Umstände, unter denen er vorhin erwacht war. Er ekelte sich, wischte die Hand in der Wiese ab, so gut es ging, und fingerte umständlich ein Taschentuch aus seiner Hose, um sein Gesicht wenigstens notdürftig zu reinigen. Als er damit fertig und das Taschentuch nur noch ein stinkender Fetzen war, sah er sich gewohnheitsmäßig nach einem Papierkorb um. Dabei stellte er fest, dass die Wiese, in der er lag, einer Müllhalde glich. Doch das verwunderte ihn nicht, es erinnerte ihn nur an die vergangene Nacht. Das Donauinselfest – gestern war der letzte Tag gewesen, und er hatte ihn bis zu Neige ausgekostet! Er konnte sich nicht daran erinnern, um welche Uhrzeit er im Rausch das Bewusstsein verloren hatte.

Er warf das zusammengeknüllte Taschentuch auf eine freie Stelle zwischen einem Plastikbecher, einer senfbeschmierten Papierserviette und einem gründlich ausgetretenen Zigarettenstummel. Dann rappelte er sich auf.

Es war jedes Mal wieder erstaunlich, wie unterschiedlich Pogatschnig sein Körpergewicht spüren konnte, je nachdem, in welchem seelischen Zustand er war. Andererseits hätte er auch gewusst, dass seine Seele in einer erbarmungswürdigen Verfassung war, wenn sein Körper heute nicht gefühlte eins Komma fünf Tonnen gewogen hätte. An sich selbst hinabblickend, nahm er nicht wirklich etwas wahr, zu sehr war er damit beschäftigt, seinem Schwindelgefühl entgegenzusteuern. Er klopfte notdürftig den gröbsten Schmutz von seiner Kleidung ab und spürte dabei, dass ihm das Hemd aus der Hose hing. Er stopfte es rundum unter den Hosenbund, wobei er feststellte, dass seine Brieftasche fehlte. Ein Gefühl von Panik beschleunigte seinen Herzschlag, rasch sah er sich um, konnte die Brieftasche jedoch nirgendwo in der Umgebung seines Schlafplatzes ausmachen.

Verdammt!

Unverrichteter Dinge machte er sich auf den Weg. Er taumelte die paar Meter bis zum asphaltierten Fuß- und Radweg und machte sich dann, langsam und immer sein Schwanken ausgleichend, auf den Weg zur Brigittenauer Brücke.

Ein älterer, hagerer Herr auf einem Fahrrad kam ihm entgegen. Als er Pogatschnig passierte, blieb sein Gesicht auf diesen gerichtet, ein Gesicht, das in einem Ausdruck ablehnender Missbilligung eingefroren zu sein schien. Die Dicke der Brillengläser gab seinen Augen einen Fischblick.

Nun war es schon so weit gekommen, dass sein innerer Zustand so stark nach außen durchschien, dass er anderen Menschen auffiel. Das hieß etwas, denn in dieser Stadt musste man schon sehr auffallen, bevor Leute auf einen aufmerksam wurden, die man nicht kannte. Das schaffte man im Normalfall nur, wenn man in einer voll besetzten U-Bahn tot zusammenbrach, und das auch nur, weil man damit andere beim Stehen störte.

Wie hatte der gestrige Abend geendet, verdammt noch einmal? Herbert Pogatschnig war bester Stimmung gewesen, so ausgelassen wie schon lange nicht mehr. Er war von Bühne zu Bühne gezogen und hatte mit den Jugendlichen mitgegrölt, sogar bei Liedern, die er weder kannte, noch deren Texte er verstand. Er hatte sich mit der Menschenmasse treiben lassen, wie sich ein einsames Stück Treibholz im Ozean eben treiben lässt. Irgendwann zwischen seinem geschätzt zehnten Bier und 1 Uhr morgens riss der Film. Seine Brieftasche hatte ihm möglicherweise ein nächtlicher Heimkehrer aus der Hose gestohlen, der Pogatschnigs Bewusstlosigkeit mehr als Chance zur Selbstbereicherung sah denn als Auftrag, die Rettung zu verständigen.

Wenigstens sein Mobiltelefon war nicht gestohlen worden, er hatte es nämlich zu Hause gelassen. Es gab niemanden, den er hätte anrufen, und niemanden, von dem er hätte angerufen werden wollen. Außer einer und die hatte er gestern bewusst nicht gefragt, ob sie ihn begleiten wollte.

Als er die Brücke überquert hatte, sah Pogatschnig sich nach seinem Wegweiser um, die »goldene Zwiebel«, wie er ihn nannte. Dabei handelte es sich um eine kugelförmige goldfarbene Ausbuchtung im oberen Drittel des Schornsteins der Müllverbrennungsanlage Spittelau. Er überquerte den Donaukanal über die Fußgängerbrücke Spittelau und schleppte sich zwischen dem Gebäudekomplex der Müllverbrennungsanlage und jenem des Verkehrsamtes hindurch. Dann wurde es haarig, denn auch wenn Herbert Pogatschnig sich nun von hinten an das Administrationsgebäude der Wirtschaftsuniversität annäherte, so traf er auch hier auf viele Studenten. Freilich, es war nichts im Vergleich zu dem, was sich vorne am Haupteingang abspielte, dennoch war auch der Durchgang zwischen dem Administrationstrakt und dem Pharmazie-Zentrum, den Herbert Pogatschnig gewählt hatte, sehr belebt. Die einen pendelten zwischen den Gebäudekomplexen hin und her, andere unterhielten sich zigarettenrauchend, und wieder andere saßen in der jetzt schon heißen vormittäglichen Sommersonne.

Konnte es nicht schon ein Semester später sein? Da wären die Wirtschaftsstudenten schon alle auf den neuen Campus am Prater übersiedelt! Eine Woche später hätte auch schon gereicht, da wäre der überwiegende Großteil von ihnen schon in den Sommerferien gewesen …

Auch wenn Herbert Pogatschnig sich gerne einredete, dass ihm längst alles egal war, so stimmte das doch nicht ganz. Sein Sinn für Ordnung war ein stabiler Pfeiler seiner Persönlichkeit, und so war es nur natürlich, dass er sich schämte, in seinem Aufzug universitären Boden zu betreten. Doch es half nichts: Wollte er zur Fakultät für Lebenswissenschaften gelangen, der sein Department angehörte, musste er hier durchgehen.

Pogatschnig straffte also seine Haltung und versteifte ein wenig seine Beine. Dadurch stolzierte er fast, doch das war ihm lieber, als mit weichen Knien und seitwärts ausweichenden Schritten dahinzuschleichen wie der Besoffene, der er ja war. Das veränderte freilich nicht sein verlottertes Erscheinungsbild, und so musste Pogatschnig es hinnehmen, dass einige Studenten ihn belustigt und geschockt-ungehalten anstarrten.

Zunächst tröstete er sich damit, dass wohl kaum einer der jungen Leute wusste, dass er hier zum lehrenden und forschenden Personal gehörte, doch das änderte sich, als zwei Studentinnen ihn überholten. Eine von diesen wedelte angeekelt mit der Hand vor ihrer Nase, nachdem sie offensichtlich einen Schwall von Pogatschnigs Ausdünstung in dieselbe bekommen hatte. Sie raunte ihrer Begleiterin einen entsprechenden Kommentar zu, woraufhin diese sich kurz zu Pogatschnig umdrehte, um sich den Penner anzusehen, der sich auf den Uni-Campus verirrt hatte. Offensichtlich erkannte sie Herbert Pogatschnig, denn sie riss die Augen überrascht auf, steckte dann ihren Kopf schnell zu jenem der anderen Studentin, um ihr etwas zuzutuscheln – welche wiederum mit einem entsetzt-ungläubigen Gesichtsausdruck antwortete.

Als er endlich das Department für Ernährungswissenschaften erreicht hatte, stieß Pogatschnig mit dem Atem auch die Anspannung aus. Er war zu Hause.

Zwar besserte sein körperlicher Zustand sich nicht, doch hatte er hier ein Gefühl des Heimvorteils, eine vertrauensgebende Kraft, die ihm draußen vor der Tür gänzlich fehlte. Auf dem Gang vor der Tür zu seinem Büro stand Herr Magister Travnicek in typisch leicht gebückter Haltung und blätterte umständlich in einem Stapel von Mappen, die er auf dem Unterarm hielt.

Travnicek, dachte Herbert Pogatschnig, wozu du ein Büro hast, werde ich nie begreifen!

Als hätte der Herr Magister seine Gedanken gehört, blickte er auf, mit dem Ergebnis, dass der Stapel auf seinem Unterarm ins Rutschen geriet. Es bedurfte einer raschen Bewegung und eines unbeholfenen Schrittes vorwärts, doch Herr Magister Travnicek konnte das Schlimmste verhindern: Nur die oberste Mappe fiel zu Boden und entblätterte sich nach dem Aufschlag vollständig in alle Richtungen.

»Herr Professor!«, stammelte er.

Pogatschnig konnte nicht feststellen, ob der entgeisterte Blick seines Assistenten daher rührte, dass Pogatschnig ihn aus seinen Gedanken gerissen hatte, oder daher, dass er von seinem Aussehen schockiert war. Pogatschnig tippte auf Ersteres, denn sein desolates Erscheinungsbild war im Department schon lange kein Grund mehr für Aufregungen irgendwelcher Art.

»Entschuldigen Sie«, ächzte er, als Professor Pogatschnig näher kam.

»Wofür, Travnicek?«, fragte dieser und erschrak über den feucht-kehligen Klang seiner Stimme.

»Na, für den Pallawatsch, der mir da passiert ist.« Sein Lachen war ebenso peinlich wie peinlich berührt.

Pogatschnig sann kurz nach einer spitzen Antwort, doch als sein Gehirn nichts Passendes auswarf, entschied er, lieber eisig zu schweigen. Da er seine Schlüssel noch hatte, sperrte er sein Büro auf, betrat dieses und lehnte sich mit dem Rücken an die Tür, die er hinter sich wieder zugedrückt hatte. Er atmete mit geschlossenen Augen einige Male tief durch. Von draußen drang gedämpft das Geräusch von zu Boden fallenden Mappen zu ihm herein.

Als er seine Lider wieder öffnete, bot sich ihm ein Anblick, der eigentlich erschütternd gewesen wäre, wäre er nicht längst schon vertraut. Der kleine Raum quoll über mit Büchern, Schnellheftern, Manuskripten und Papieren. Sie lagen auf seinem Schreibtisch, verstopften die Wandregale, besetzten den kleinen Besuchertisch und einen der beiden Besuchersessel. Als er das letzte Mal Besuch gehabt hatte, hatte er den zweiten Sessel frei gemacht und die dort gelagerten Bücher auf den Boden gelegt, wo sie nun immer noch waren.

Pogatschnig konnte nicht sagen, wann er zum letzten Mal eines dieser Bücher oder Papiere angegriffen hatte oder sonst einen Gegenstand hier drin, mit Ausnahme seines Bürosessels, einiger Inhalte seiner Schreibtischschubladen und der Bedienelemente seines Computers. Er konnte auch nicht sagen, wie lange es her war, dass jener Besuch bei ihm gewesen war, der ihn zum Umschichten der Bücher veranlasst hatte, er konnte ja nicht einmal sagen, wann zum letzten Mal ein anderer Mensch außer ihm oder einer der Reinigungskräfte dieses Büro betreten hatte! Herr Magister Travnicek war seit geraumer Zeit der Einzige, mit dem er noch regelmäßig zu tun hatte, und der schien eine Phobie gegen Büros zu haben, denn abgesehen davon, dass er anscheinend nicht einmal sein eigenes Büro benutzte, blieb er hier immer vor der Türschwelle stehen, wenn er etwas von Pogatschnig brauchte.

Das kleine Büro von Professor Herbert Pogatschnig mochte mit all seinen Büchern im warm beim Fenster hereinscheinenden Licht aussehen wie die romantische Vorstellung einer Studierstube, doch es war nicht mehr als ein letzter Rückzugsort. Es war eine Zufluchtsstätte, verbarrikadiert mit Büchern, die ihrerseits nichts weiter waren als ein Papier gewordenes Alibi für all die Arbeit, die Pogatschnig in den vergangenen Jahren nicht erledigt hatte. Das Büro war die Ruine eines Arbeitslebens.

Herbert Pogatschnig zog schnuppernd die Nase hoch. Ein Geruch, der nicht in die vertraute Tristesse seiner Kammer passte, hatte ihn aus seinen trüben Gedanken geholt. Er hob einen Arm und schnupperte an seiner Kleidung. Tatsächlich, er selbst war es, der diesen Geruch an sich haften hatte, diesen Gestank.

Er ging zum Schreibtisch und entnahm einer der Schubladen seine Toiletten-Tasche. »Zu Hause sterben die Leute«, hatten er und seine Freunde in seiner Jugend immer gescherzt, wenn einer aus der Runde vorgeschlagen hatte, die Zechtour abzubrechen und nach Hause zu gehen. Pogatschnig erkannte erst jetzt, wie viel bittere Wahrheit auch in diesem Spruch steckte, eine Wahrheit, die er nie erkannt hatte, weil er immer dachte, der Spruch würde nur für Zechtouren gelten. Doch wenn er jetzt abends in seine Wohnung kam, dann beschlich ihn stets dieses Gefühl, dass er hier würde sterben müssen, hielte er sich zu lange in diesen Räumen auf. Er würde sich selbst töten, weil er es nicht aushalten würde, dort zu sein, allein zu sein, einsam.

Deshalb war es sein Department, das er als »daheim« bezeichnete, und deshalb hatte er seine Toiletten-Tasche hier gelagert. Wäre es nach ihm gegangen, hätte er hier auch sein Nachtlager aufgeschlagen, doch irgendwo hatte selbst er noch so etwas wie Stolz.

Er verließ sein Büro in Richtung der Toiletten und stolperte dabei fast über den Herrn Magister Travnicek, der sich nun doch hingehockt hatte, um seine Papiere aufzusammeln. Als er ihn passiert hatte, erhob dieser sich umständlich und fragte laut und vorsichtig: »Herr Professor, was ist Ihnen denn zugestoßen, nichts Schlimmes, hoffe ich?«

»Ein Hund hat mich angepinkelt und wollte mich dann verscharren «, antwortete Pogatschnig, ohne stehen zu bleiben oder sich umzudrehen. Er konnte förmlich hören, wie Travniceks Kinnlade aufklappte.

Herbert Pogatschnig stellte die Toiletten-Tasche auf das Waschbecken und warf einen Blick in den Spiegel, seinen ersten am heutigen Tag. Er verharrte. Sein Anblick erstaunte ihn zwar ob dieses neuen Niveaus an Verwahrlosung, überraschte ihn aber nicht wirklich. Das Weiße in seinen Augen war rot geädert, dunkelblaue Halbmondformen gruben sich unter ihnen ein. Die Länge seiner harten Bartstoppeln verriet, dass seine letzte Rasur zumindest eine halbe Woche zurücklag, und ihre Ausbreitung brachte sein vom vielen Trinken aufgeschwemmtes Doppelkinn unvorteilhaft zur Geltung. Seine Falten – die waren mittlerweile so zahlreich, dass er sich nicht mehr die Mühe machte, ihre unterschiedlichen Verläufe mit seinen Blicken zu verfolgen. Jene Haare, die den Kampf gegen die immer mehr raumgreifende Halbglatze noch nicht verloren hatten, standen wirr durcheinander und waren auf der linken Kopfseite – jener, auf der er geschlafen hatte – platt gedrückt.

Er drehte den Wasserhahn auf und begann, sich hygienisch so weit wiederherzustellen, wie das an einem Waschbecken möglich war. Nachdem er seine Haare einigermaßen mit Wasser gebändigt hatte, reinigte er seine Kleidung vom gröbsten Schmutz. Während er das tat, schweiften seine Gedanken ab.

Es war müßig, darüber nachzudenken, wie es so weit hatte kommen können, denn zumindest das wusste Herbert Pogatschnig ganz genau. Er fragte sich nur, wie es hatte sein können, dass er aus diesem Loch nicht mehr hinausgefunden hatte. Es war ja schließlich nicht so, dass er und sein Bruder je ein Herz und eine Seele gewesen wären! Vielleicht war es auch nur diese verdammte Stadt, mit der er davor nie ein Problem gehabt hatte, die ihm aber jetzt, seit drei Jahren, jede Minute seines Lebens zu versauern schien.

Wie auch immer, es lag an ihm, sein Schicksal zu formen. Immerhin war er selbst es gewesen, der die Zügel hatte schleifen lassen. Das Rennen um den Institutsvorstand, das er beinahe schon gewonnen hatte, war in letzter Sekunde verloren, weil er sich selbst aus dem Rennen genommen hatte. Seine Bedeutung im Department war immer geringer geworden, bis er zu dem abgesunken war, was er heute darstellte: ein geduldetes Anhängsel, ein überflüssiger Wurmfortsatz, ein Blinddarm. Doch das war noch nicht der Tiefpunkt seiner Abwärtsentwicklung, denn noch war er hier geduldet. Doch unweigerlich würde der Tag kommen, an dem man sich die Frage stellen würde, wozu ein Professor Pogatschnig hier wertvolle Luft atmete und monatlich eine Stange Steuergeld kostete, für die er nichts, aber schon gar nichts leistete. Und dieser Tag war beileibe nicht mehr fern!

Zurück in seinem Büro warf Herbert Pogatschnig die Toiletten-Tasche in die Schreibtischschublade zurück und seufzte tief. Er ließ sich in seinen Sessel fallen und starrte vor sich hin. Wenn sein Kater so stark war wie heute, äußerte seine Lethargie sich nicht in einem Selbstmitleid, in dem er sich mittlerweile bequem zu Hause fühlte, sondern in einer echten körperlichen Qual. Er musste sich ablenken. Er würde nach Hause fahren, sich waschen, rasieren und umziehen – aber das würde nicht ausreichen. Pogatschnig brauchte jemanden zum Reden, der ihn so weit verstand, dass er ihm vertrauen konnte.

Automatisch griff seine Hand zum Telefon auf seinem Schreibtisch. Er wählte den entsprechenden Speicherplatz an und wartete, bis das Freizeichen im Hörer tutete. Es gab inzwischen nur noch einen Menschen, dem er fast restlos vertraute, und das war Heike Ogris.

Sein Blick wanderte in eine nicht existierende Ferne.

Heike, die jüngere Schwester von Bettina Melischnig, der Ehefrau von Ludwig …

3

Donnerstag, 27. Juni, 18.45 Uhr

Klein Eggen, Kärnten

Ludwig Melischnig nahm das Gas zurück und lenkte seinen Wagen so abrupt nach rechts, dass die Vorderreifen quietschten.

»Sch…«, zischte er, ehe er das Auto wieder unter seine Kontrolle brachte. »Ich werd mir diese Einfahrt nie merken, nie!«

Seine Schwester, Bianca Berger, die am Beifahrersitz saß, sah ihn schmunzelnd von der Seite her an.

»Du bist ja erst zum zweiten Mal hier, Ludwig«, meinte sie ruhig. »Spätestens beim vierten Mal weißt du, dass es hier rechts weggeht.«

»Nie werd ich mir das merken«, widersprach Ludwig Melischnig heftig. Er fuhr die Auffahrt zum Kirchenwirt hinauf, die noch steiler war als die Dorfstraße.

Klein Eggen war mit rund zweihundertfünfzig Einwohnern Kärntens kleinste Gemeinde und am Hügelzug nordwestlich des Wörthersees situiert. Der Hauptort, nach dem die Gemeinde benannt war, lag an einem Südhang, der so steil war, dass die durch das Ortsgebiet führende Straße in zwei nahezu Einhundertachtzig-Grad-Kehren angelegt werden musste. Der Kirchenwirt befand sich rechts über der ersten dieser Kehren, direkt unter der Kirche. Um zu ihm zu gelangen, musste man in der Kurve fast im rechten Winkel nach rechts abbiegen, was zu einem Problem werden konnte, wenn man – wie Ludwig Melischnig – nicht auf die Abzweigung gefasst war.

Klein Eggen war ein idyllischer Ort. Er lag inmitten von Wäldern und Wiesen und erweckte durch die dünne Besiedelung des Umlandes den Eindruck, inmitten einer unberührten Natur gelegen zu sein. Hier gab es nur Bauern, Handwerker und ein paar Gemeindebedienstete, wer einer anderen Arbeit nachging, pendelte zur Arbeit täglich aus. Doch der Reichtum der Natur schlug sich nicht in den Finanzen der Gemeinde nieder. Zwar war der Wörthersee nur wenige Straßenkilometer entfernt, doch hatten die Klein Eggener es nie verstanden, ihre Gemeinde für Urlauber attraktiv zu machen. Die Wälder, welche die Sicht auf den See versperrten, waren nicht für den Wander-, Lauf-, Fahrrad- oder Reittourismus erschlossen, es gab keine Schipisten, und das Einzige, was einem Schlechtwetterangebot nahekam, war der Kirchenwirt, zumal dieser das einzige Gasthaus im Ort war. So war es auch kein Wunder, dass die Pension Doppelreiter, ein Familienbetrieb in zweiter Generation, die einzige Unterkunft für Touristen in der Gemeinde geblieben war und dass man im Ort nach wie vor die Köpfe hob, wenn ein Auto mit einem anderen Kennzeichen als dem der Bezirke Klagenfurt-Land oder Villach-Land hier durchfuhr.

Nein, Klein Eggen hatte für Touristen nur wenig zu bieten, doch das störte die Gemeindebürger nicht, denn sie waren gerne unter sich. Das bedeutete aber nicht, dass sie gegenüber Außenstehenden Misstrauen hegten. Wie auch die übrige Kärntner Landbevölkerung waren die Klein Eggener freundliche, herzliche und durchaus aufgeschlossene Menschen, die aber auch stur sein konnten, wenn es darum ging, das Eigene zu verteidigen, und sei es auch gegen den eigenen Nachbarn.

Ludwig Melischnig stellte seinen Wagen am Parkplatz des Kirchenwirts ab und zog die Handbremse an. Bianca löste den Sicherheitsgurt und küsste ihren Bruder auf die Wange.

»Danke fürs Bringen«, sagte sie.

Ludwig Melischnig lächelte sie herzlich an.

»Komm bald wieder bei uns vorbei«, sagte er. »Bettina und die Kinder freuen sich genauso wie ich, wenn du bei uns bist.«

Sie sah ihn mit einem liebevollen Blick an. So gut wie in den vergangenen beiden Jahren, seit Ludwigs Kinder auf der Welt waren, hatte sie sich noch nie mit ihrem Bruder verstanden.

»Mache ich gerne«, versprach sie. »Markus ist eh noch drei Wochen lang auf Montage, da habe ich Zeit.«

Sie verabschiedeten sich, dann schnappte Bianca ihre kleine Reisetasche, die auf der Rückbank lag, und stieg aus. Als Ludwig davonfuhr, blieb sie noch eine Weile in Gedanken verloren am Parkplatz stehen. Ihr Bruder hatte sich verändert. Nicht nur, dass er mit seinen bald dreißig Jahren schon erste graue Haare bekam, sein Wesen war in den vergangenen drei Jahren sehr still und ernst geworden. Bianca löste sich von ihren Gedanken und betrat den Kirchenwirt.

Sie war vor einem halben Jahr nach Klein Eggen gesiedelt, infolge zweier schwerer Schicksalsschläge für ihren Mann Markus. Markus war hier aufgewachsen, hatte Klein Eggen aber im Zuge seiner Ausbildung verlassen. Sein älterer Bruder Matthias hatte in sehr jungen Jahren geheiratet, nämlich Lisl, die Tochter des damaligen Bürgermeisters. Es war wahre Liebe: Die beiden bauten sich ein Haus, bekamen eine Tochter, die sie Tanja nannten, und waren glücklich – bis Tanja vor zehn Jahren spurlos verschwand. Seit diesem Tag war es, als läge ein Schatten auf dem Haus von Lisl und Matthias Berger. Niemand, der die beiden kannte, hatte sie danach noch einmal lachen gesehen.

Das Verschwinden seiner Enkelin hatte Markus’ und Matthias’ Vater so zugesetzt, dass er kurz danach einen Hirnschlag erlitt und starb. Damit war der Fluch, der auf der Familie Berger zu liegen schien, aber lange noch nicht aufgelöst, denn im vergangenen Jahr starb Matthias an plötzlichem Herztod. Und als spielte das Schicksal eine schwarze Komödie mit der Familie, wiederholte sich nun, was Jahre davor geschehen war: Markus’ und Matthias’ Mutter wurde nicht damit fertig, nun auch noch ihren Sohn verloren zu haben, und erlitt kurz danach einen Herzinfarkt, der sie halbseitig lähmte. Zwei Wochen später folgte sie ihrem Ältesten nach.

So hatte Markus seine gesamte Familie verloren. Er musste Bianca nicht lange überreden, mit ihm in sein Elternhaus zu ziehen, denn es gefiel ihr in Klein Eggen. Sie mochte auch die Leute hier im Dorf, die sie ja von ihren zahlreichen Besuchen kannte. Markus bezahlte das Erbteil seines verstorbenen Bruders an dessen Witwe Lisl aus und renovierte das Haus seiner Eltern, in dem er nun mit Bianca lebte.

Das alles hatte eine Stange Geld gekostet, die Markus nun erst verdienen musste, weshalb er als Elektrotechniker eines international tätigen Unternehmens Montage-Aufträge übernahm. Diese führten ihn zwar regelmäßig für mehrere Wochen ins Ausland, brachten aber gutes Geld. Bianca und Markus waren sich darin einig, dass dies nur eine vorübergehende Lösung war. In diesem Jahr wurden beide dreiunddreißig Jahre alt, da wurde es Zeit, an Nachwuchs zu denken, und war dieser einmal unterwegs, würde Markus keine Auslandsmontagen mehr annehmen. Bis dahin, und auch darin war das Ehepaar sich einig, würden sie versuchen, die seelischen Wunden heilen zu lassen.

Als sie nun die schwere Eisentür mit dem altmodischen gelblichen Wellglas aufzog, fühlte sie sich, als wäre sie schon immer am Donnerstag hier eingekehrt, um an der Chorprobe teilzunehmen. Sie grüßte freundlich, als sie den noch spärlich besetzten Gastraum betrat, durchschritt diesen und ging in den Festsaal des Wirtshauses, in dem die Chorproben stattfanden.

Chorleiter Michael Kenda war schon da. Er saß am Bühnenrand und war in eine Partitur vertieft, die er in der linken Hand hielt. Seine rechte Hand dirigierte einem unsichtbaren Chor ein stummes Lied.

»Servus«, grüßte Bianca vernehmlich, um auf sich aufmerksam zu machen.

Kenda schreckte auf. »Servus«, erwiderte er und lächelte mit einer Sekunde Verspätung.

Der Chorleiter war ein großer, schlanker und ausgesprochen attraktiver Mann, der selbst im dicksten Wintermantel noch sportlich und muskulös wirkte. Er war Mitte zwanzig, wirkte aber durch sein ernstes Wesen um einiges älter. Nur sein Fanatismus in Chorangelegenheiten, der ihn immer wieder zu völlig vernunftfreien Argumenten verleitete, verriet seine geringe Lebenserfahrung.

Er hob die Papierblätter in seiner Hand hoch und erklärte:

»Letzte Woche war mir euer ›Kniatiaf in der Erdn‹ noch zu amelodisch. Das müssen wir ändern, sonst wird’s nichts mit dem Sieg.«

Bianca schüttelte den Kopf. Sie hatte es aufgegeben, Michael den Chorwettbewerb ausreden zu wollen, zumal er ignorierte, was er nicht hören wollte.

»Ich bin überhaupt unzufrieden mit unserem Fortschritt«, sprach er weiter und stand vom Bühnenrand auf. »Mir fehlt der nötige Ernst unter den Sängern.«

»Kein Wunder, wir singen ja auch aus Spaß«, gab sich Bianca verstimmt.

»Aber ohne den nötigen Ernst brauchen wir gar nicht erst beim Chorwettbewerb anzutreten.« Bianca wusste, dass er nicht auf ihren Einwand geantwortet, sondern diesen einfach überhört hatte. »Was glaubst du, wie wir uns da blamieren, wenn wir mit so unreinen Stimmlagen antreten? Ich will gar nicht daran denken«, fuhr er fort.

»Du übertreibst«, sagte Bianca nun.

Dass sie damit Kendas Engagement meinte, entging diesem offensichtlich, denn er sagte darauf: »Aber nicht im Geringsten! Du musst dir einmal die echt guten Chöre anhören, da tanzt nicht eine einzige Stimme aus der Reihe, da klingt eine Stimmlage wie aus einer Kehle!«

Bianca fuhr herum, als sie der Anwesenheit einer weiteren Person gewahr wurde. Anita Kogelnig, eine ihrer Sangesschwestern, war lautlos an sie herangetreten.

»Meine Güte, hast du mich erschreckt«, entfuhr es Bianca, indem sie erleichtert ausatmete.

»Tut mir leid«, wisperte Anita Kogelnig, »grüß euch.«

Bianca und der Chorleiter erwiderten den Gruß und schüttelten ihr die Hand.

»Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, ich komme gerade von einem Einsatz«, erzählte sie mit gewohnt leiser Stimme. »Ein Unfall auf der Südautobahn. Drei Verletzte.«

»Nichts Ernstes, hoffe ich?«, fragte Bianca. Sie interessierte sich nicht wirklich für Details der Arbeit der Rotkreuzärztin, wollte aber nicht unhöflich sein.

»Autobahnunfälle sind meistens ernst«, antwortete diese und schien es dabei belassen zu wollen.

Bianca kannte einige Ärzte, aber keinen davon empfand sie als so fehlbesetzt wie Anita Kogelnig. Ihr wollte einfach nicht in den Kopf, dass diese kleine, zarte, schüchterne und unsichere Person das Zeug dazu hatte, an Unfallorten medizinische Erstversorgungen vorzunehmen. Wenn Anita schon zu scheu war, um beim Betreten eines Raumes laut zu grüßen, wie ging sie dann wohl mit frisch abgetrennten Gliedmaßen um?

Michael Kenda warf einen Blick auf seine Armbanduhr und schnaubte ungehalten.

»Wo bleiben die alle?«, fragte er.

Wie als Antwort auf seine Frage ging die Tür auf, und die nächsten Sänger betraten den Saal.

4

Donnerstag, 27. Juni, 19.20 Uhr

1. Bezirk, Wien

Die U-Bahn der Linie 4 in Richtung Hütteldorf war bis zum Bersten voll. Herbert Pogatschnig hatte durch Zufall einen Sitzplatz ergattert und registrierte nun dumpf den Trubel um sich herum. Das gelegentliche Schwanken der Bahn übertrug sich auf seinen Oberkörper. Vis-à-vis von ihm saß ein Pärchen, beide wohl noch keine siebzehn Jahre alt, das sich küsste. Das heißt, eigentlich war es ein brutales Knutschen, denn die beiden pressten die Gesichter aneinander und wanden dabei ihre Oberkörper, als ginge es hierbei um etwas, das gegeneinander und nicht miteinander durchgeführt werden müsste. Vielleicht, dachte Pogatschnig, hatten ihre Zungen sich verknotet und die beiden versuchten nun, wieder voneinander loszukommen.

Er wandte sich ab und wollte müde lächeln, beließ es dann aber beim bloßen Vorsatz. Auf der anderen Seite des Waggonfensters zog in affenartiger Geschwindigkeit die schmutzig braune Tunnelwand vorbei. Einige Sekunden lang blickte er in die dunkle Spiegelung seiner Augen, dann sah er zur Spiegelung der Kampfküsser. Wann hatte er das letzte Mal etwas Vergleichbares getan? Er wusste es nicht, und er war zu träge, um zu versuchen, sich daran zu erinnern. Vor Jahren, so viel stand fest.

Aus Heike und ihm war nie etwas geworden, obwohl die Voraussetzungen gut gewesen waren. Gut, sie war siebzehn Jahre jünger als er, aber was machte das schon? Sie war nur nie zu einem Thema für ihn geworden, weil die Dinge anders gelaufen waren, als sie hätten laufen können. Nachdem sein Zwillingsbruder Hubert vor drei Jahren in Klagenfurt erschossen worden war, hatte Herbert Pogatschnigs Schicksal eine neue Richtung genommen. Buchstäblich über Nacht hatte seine Arbeit völlig an Bedeutung für ihn verloren. Auch privat hatte er sich abgesondert, war tagsüber nicht aus seinem Büro und nachts nicht aus seiner Wohnung gegangen, seit damals ging es nur noch bergab mit ihm. Den einzigen Kontakt, den er damals gepflegt hatte, war der zu Heike gewesen; Heike Ogris, die sich in ihrer Jugend in seinen Zwillingsbruder verliebt hatte und die auch zu Herbert Kontakt aufgenommen hatte, als sie zum Studium nach Wien gekommen war. Er hatte sich von Anfang an gut mit ihr verstanden, und was seltsam war: auch sie sich mit ihm. Sie war einer der wenigen Menschen, die seine damals arrogante, abstoßende Art als ein Zeichen von Stärke angesehen hatte. Und tatsächlich hatte Herbert Pogatschnig damals auch keine Feinde gehabt, er war der unangezweifelte Hecht in seinem Karpfenteich, das heißt in seinem Department, gewesen. Dann kam die Sache mit seinem Bruder: Hubert hatte in einer E-Mail damit geprahlt, dass er nun für die Polizei arbeite, was Herbert nicht glauben konnte. Hubert hatte sich nämlich in den Jahren davor ein Hobby daraus gemacht, Kapitalverbrechen in Klagenfurt schneller aufzuklären als die Polizei. Das hatte Chefinspektor Leopold Ogris – dem Vater von Heike – überhaupt nicht gefallen, weshalb es auch keinen Sinn ergab, dass dieser Hubert nun als Berater in Lohn und Brot stellen sollte.

Herbert war neugierig geworden und auch ein bisschen neidisch. Zwar hatte er in seinem Leben weit mehr erreicht als sein Bruder, der nun Bierführer war, weil er seine Arbeit als Lebensmittelvertreter verloren hatte, doch missgönnte er ihm dennoch jeden noch so kleinen Erfolg. Er, Herbert, war schließlich der ältere Zwilling, denn er hatte als Erster den Bauch ihrer Mutter verlassen. Die geschwisterliche Konkurrenz, die sich daraus ergab, hielt ein Leben lang an und ließ sich auch mit Vernunft nicht aus der Welt schaffen.

Huberts Erfolg nagte an Herbert wie eine Laus im Pelz, bis er es eine knappe Woche später nicht mehr aushielt und er sich in einen Zug nach Kärnten setzte. Er wollte seinen Bruder im Sicherheitszentrum Klagenfurt aufsuchen, wurde vor dem Eingang aber vom Kärntner Landesrat Martin List aufgehalten, der ihn für Hubert hielt, was einen unsinnigen Streit nach sich zog. Dieser Streit setzte sich fort, als der echte Hubert aus der Tür trat, denn Herbert begann sofort, sich über ihn und seine Ermittlungen lustig zu machen. Ihre Auseinandersetzung zog Schaulustige an und lenkte deren Aufmerksamkeit von jenem Attentäter ab, der sich unter sie gemischt hatte, um Landesrat Martin List zu erschießen. Dies tat er ausgerechnet in dem Augenblick, in dem Hubert und Herbert aufeinander losgingen und somit in die Schussbahn des Projektils gerieten.

Die Ironie des Schicksals wollte es, dass Hubert Pogatschnig ein Projektil abbekam, das mit dem Landesrat seinem ärgsten Widersacher gegolten hatte. Hubert starb an Ort und Stelle.

Das Quietschen der Bremsen weckte Herbert Pogatschnig aus seiner Erinnerung. Eine wellenartige Bewegung ging durch die Passagiere wie durch die Ähren eines Kornfeldes, in das ein Windstoß fährt. Bahnhof Schwedenplatz, hier musste er zur Linie U1 umsteigen. Als die Türen geöffnet wurden, drängten ebenso viele Fahrgäste hinaus wie herein. Nach wenigen Sekunden fühlte Herbert Pogatschnig sich wieder frei. Er hasste diese Menschenansammlungen, er hasste die Drängelei in der U-Bahn und überhaupt … er hasste Wien! Nachdem er sich kurz orientiert hatte, setzte er sich wieder in Bewegung.

Das Beisl, in dem er mit Heike verabredet war, war ein Geheimtipp. Es befand sich zwar im 1. Bezirk, stand aber in einer unscheinbaren Seitengasse und wirkte von außen dermaßen abschreckend heruntergekommen, dass drinnen immer Plätze frei waren. Das mochte auch mit seinem wenig einladenden Namen zusammenhängen, denn es hieß »Der Kakerlak«. Allerdings spiegelte sich der äußere Schein keineswegs im inneren Sein, denn auch wenn das Interieur alt und schlicht sein mochte, so war es doch sauber und immer gepflegt.

So wie immer, wenn Herbert Pogatschnig das Lokal betrat, fühlte er sich auch jetzt augenblicklich gut aufgehoben, es war gemütlich hier und heimelig. Hier hatten er und Heike einander gestützt, dadurch war das Kakerlak zu ihrem Stammbeisl geworden.

Heike war bereits da. Sie saß an einem der Tische und beobachtete Herbert, der verloren im Lokal herumblickte. Offenbar hatte er sich gerade in seinen Gedanken verloren, ansonsten hätte er zuerst hierhergeschaut, zu ihrem Stammplatz. Als sein Blick den von Heike kreuzte, hellte ein leichtes Lächeln sein Gesicht auf. Er kam auf sie zu und breitete die Arme aus. Sie stand auf und empfing ihn ebenfalls mit offenen Armen. Eng umschlungen, wiegten sie ihre Oberkörper hin und her.

»Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben«, sagte Herbert, als er sich von ihr gelöst hatte und Platz nahm.

»Mir auch«, erwiderte sie, »mir auch.«

»Wie geht es dir?«

»Frag nicht.« Heikes Stimme klang seltsam tonlos.

Seit sie auch ihr zweites Studium abgebrochen hatte, sprang sie von einem Gelegenheitsjob zum nächsten, um sich über Wasser zu halten. Derzeit waren es zwei Teilzeitjobs: Am frühen Morgen trug sie Zeitungen aus, und am Vormittag arbeitete sie in einem Supermarkt, im dem ihr dank der ekelhaften Kollegen und der geradezu sadistischen Chefin langsam, aber sicher ein Magengeschwür wuchs, zumindest fühlte es sich so an. Sie hatte das Gefühl, in keinen Beruf zu passen, weshalb sie auch verzagt war. Sie wusste einfach nicht, in welche Richtung sie sich ausbilden lassen sollte, und hatte längst jegliche Vision von einer möglichen Zukunft verloren.

»Kenne ich«, sagte Herbert, ebenfalls seltsam tonlos.

Ihm fiel erst jetzt auf, dass auch Heike ähnlich vernachlässigt aussah wie er selbst. Ihre Kleidung war knittrig, ihr braunes, nach hinten gebundenes Haar glänzte speckig. Sie wirkte müde und abgeschlagen, wenig lebensfroh, ein weibliches Spiegelbild von Herbert Pogatschnig. Er erschrak fast, denn eigentlich hatte die Vierundzwanzigjährige ein ausgesprochen hübsches Gesicht und eine tolle Figur! Es war eine Schande, was das Leben aus einem Menschen machen konnte.

Der Ober kam und stellte ihnen ein Krügerl und ein Seidel Bier hin. Sie stießen miteinander an.

»Du hast nicht gut geklungen, als du mich am Montag angerufen hast«, begann Heike das Gespräch.

Er sah sie an, doch sein Blick schien durch sie hindurch zu gehen. Seine Augen schimmerten gläsern. Dann sagte er langsam, und indem er jedes einzelne seiner Worte extra betonte: »Ich habe es endgültig satt.« Heike antwortete mit einem erwartungsvollen Blick. »Ich habe dieses Wien satt«, fuhr er fort, »ich habe jeden einzelnen Tag, jede einzelne Stunde, jede einzelne Minute hier satt.« Heike sagte noch immer nichts. Sie kannte Herbert gut genug, um zu wissen, dass er noch nicht fertig war. »Weißt du, was ich vergangenes Wochenende getan habe? Ich bin aufs Donauinselfest gegangen.«

Erstaunen mischte sich nun in ihren Blick. Sie fragte: »Allein?«

»Ja, allein. Ich wollte Abwechslung, andere Menschen sehen als diesen verklemmten Herrn Magister Travnicek und diese eingebildete Alleswisserin Frau Navratil! Ich wollte raus aus meinem Leben, raus aus meiner Haut, endlich wieder einmal etwas anderes spüren als … als mich.«

Herbert Pogatschnig legte eine Pause ein, in der er die zweite Hälfte seines Bieres in einem Zug austrank.

»Es hat nicht geklappt, oder?« Heike kannte die Antwort.

»Nein. Aber ich werde nicht klüger. Jedes Mal, wenn ich vor meinem Leben davonlaufen will, verliere ich mich, und danach erkenne ich jedes Mal, dass die Flucht vor mir selbst nicht funktioniert und dass jeder Versuch, es doch zu wollen, katastrophal endet und dass ich das vorher schon gewusst habe. Aber jedes Mal wieder will ich es einfach nicht wahrhaben.«

Der Ober tauschte das leere Glas gegen ein volles aus.