18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Wörterseh Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

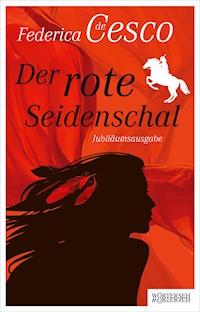

Wer kennt sie nicht, die Schriftstellerin Federica de Cesco, die im Alter von fünfzehn Jahren ihren ersten Roman – »Der rote Seidenschal« – schrieb und ihre Leserschaft bis heute begeistert. Jetzt, 65 Jahre nach der Veröffentlichung ihres aus der Jugendliteratur nicht mehr wegzudenkenden Bestsellers, hatte sie die Idee, zurückzuschauen und einige ihrer Arbeiten der vergangenen Jahre gesammelt herauszugeben. Vorworte, Vorträge, Lieblingsgeschichten, Texte, die sie nie vergaß, Anekdoten, die sie gern erzählt. In »Die Welt durch Wörter sehen« finden sich aber auch neue Texte mit Gedanken, die sie zu Papier bringen wollte, ohne einen Roman daraus entstehen zu lassen. Es ist ein Potpourri aus kleinen, feinen Geschichten – ein Lesegenuss für all jene, die die unverwechselbare Sprache Federica de Cescos ebenso mögen wie ihre einnehmende Persönlichkeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 186

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Wörterseh wird vom Bundesamt für Kultur für die Jahre 2021 bis 2024 unterstützt.

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe.

© 2022 Wörterseh, Lachen

Lektorat: Andrea LeutholdKorrektorat: Lydia ZellerFoto Umschlag: © Kazuyuki KitamuraUmschlaggestaltung: Thomas JarzinaLayout, Satz und Herstellung: Beate SimsonDruck und Bindung: CPI Books GmbH

Print ISBN 978-3-03763-138-6 E-Book ISBN 978-3-03763-827-9

www.woerterseh.ch

Wie immer für Kazuyuki und ganz besonders für Juhani

Kurzgeschichten und Gedanken sind bunt wie das Leben

Inhalt

Über das Buch

Über die Autorin

Vorwort

Freiheit in der Schriftform

Dunkelblau

Das Plagiat

Weihnachten im Flughafen

Tausendundeine Nacht

Schokolade

Tokio in Blau-Rosa

Mein Schwesterchen

Wörterknistern?

Wo die Bäume weinen

Die Hand der Pianistin

Zivilcourage im Frühstücksraum

Die Verwandlung der Welt

Brief an eine pakistanische Schülerin

Das Drachenschiff

Die Luzerner Hochzeit

Die Tochter von Wilhelm Tell

Das Alte und das Neue

Buddhas zweites Gesicht

Wie schmeckt ein Buch am besten?

Heiße Kartoffeln

Menü und Tagesgerichte

Bio oder nicht bio

Sushi und Tempura

Grillfeuer

Geflügel

Speisekarte

Kulinarisches im Allgemeinen

Zum Dessert Ziegenkäse

Über das Buch

Wer kennt sie nicht, die Schriftstellerin Federica de Cesco, die im Alter von fünfzehn Jahren ihren ersten Roman – »Der rote Seidenschal« – schrieb und ihre Leserschaft bis heute begeistert. Jetzt, 65 Jahre nach der Veröffentlichung ihres aus der Jugendliteratur nicht mehr wegzudenkenden Bestsellers, hatte sie die Idee, zurückzuschauen und einige ihrer Arbeiten der vergangenen Jahre gesammelt herauszugeben. Vorworte, Vorträge, Lieblingsgeschichten, Texte, die sie nie vergaß, Anekdoten, die sie gern erzählt. In »Die Welt durch Wörter sehen« finden sich aber auch neue Texte mit Gedanken, die sie zu Papier bringen wollte, ohne einen Roman daraus entstehen zu lassen. Es ist ein Potpourri aus kleinen, feinen Geschichten – ein Lesegenuss für all jene, die die unverwechselbare Sprache Federica de Cescos ebenso mögen wie ihre einnehmende Persönlichkeit.

»Einen Gedanken möchte ich aufnehmen – er ist so kurz und schön, dass er zum Titel dieses Buches geführt hat: ›Die Welt durch Wörter sehen‹. Selten habe ich einen Menschen kennen gelernt, auf den dies so sehr zutrifft wie auf Federica de Cesco.«

Andrea Leuthold, Lektorin, in ihrem Vorwort

Über die Autorin

Nach ihrem Erstlingswerk »Der rote Seidenschal«, das 1957 auf Französisch erschien und in mehrere Sprachen übersetzt wurde, schrieb Federica de Cesco zahlreiche Bücher in französischer Sprache. 2002 begann sie damit, auf Deutsch zu schreiben. Insgesamt verfasste sie 82 Jugendbücher, 17 Romane für Erwachsene und 6 Sachbücher, zudem hat sie unter dem Titel »Federica – Mein Leben, ein Abenteuer« ihre vorläufige Autobiografie veröffentlicht. 2008 erschien der Dokumentarfilm »Federica de Cesco« von Nino Jacusso, der später auch ihren Jugendroman »Shana, das Wolfsmädchen« verfilmte. Nach ihren drei liebsten Büchern gefragt, meint Federica de Cesco: »›Shana, das Wolfsmädchen‹ auf alle Fälle, dann ganz sicher ›Zwei Sonnen am Himmel‹ und auch ›Das Vermächtnis des Adlers‹.« Ihre Bücher für Erwachsene sind ausnahmslos ihrer großen Liebe gewidmet, ihrem Ehemann, den sie liebevoll Kazu nennt.

Federica de Cesco, geb. 1938, kam als Tochter eines italienischen Vaters und einer deutschen Mutter im norditalienischen Pordenone zur Welt und verbrachte ihre Kinder- und Jugendjahre in Äthiopien, Frankreich, Norddeutschland und Belgien – das ist der Grund dafür, dass sie neben Italienisch auch fließend Deutsch und Französisch spricht. Sie studierte an der Universität Lüttich Kunstgeschichte und Psychologie und zog 1962 in die Schweiz. Mit fünfzehn Jahren bereits hatte sie ihren ersten Roman, »Der rote Seidenschal«, geschrieben. Es folgten viele weitere Jugendbücher, bis ihr 1994 – mit »Silbermuschel«, dem ersten Buch für Erwachsene – ein aufsehenerregendes Debüt in der Belletristik gelang. Heute lebt Federica de Cesco mit ihrem Mann, dem japanischen Fotografen Kazuyuki Kitamura, in Luzern.

Vorwort

In meiner Kindheit und Jugend war Federica de Cesco meine absolute Lieblingsschriftstellerin. Ich schrieb damals viel Tagebuch, verfasste kleine Geschichten. Und einmal, ich war zwölf oder dreizehn Jahre alt, schrieb ich ihr einen Brief, erzählte von meinem Leben und legte ein Heft mit meinen Texten dazu. Völlig baff war ich dann, als sie mich anrief. Ich durfte mich mit ihr treffen, wir haben Schokolade getrunken und Kuchen gegessen – oh, ich weiß es gar nicht mehr so genau, ich war auch furchtbar aufgeregt. Als dann 1977 der Roman »Ananda« erschien, schenkte mir Federica de Cesco ein Exemplar mit der Widmung: »Vielleicht wird Dir ein Name in diesem Buch bekannt vorkommen …« Und wirklich: Die Ich-Erzählerin trug wie ich einen Spitznamen – meinen. Ein größeres Glück konnte ich mir nicht vorstellen.

Später verlor ich Federica de Cesco aus den Augen. Ich machte eine Lehre als Schriftsetzerin, wurde früh Mutter, zog aufs Land und wieder zurück in die Stadt, kümmerte mich bald um drei Kinder, arbeitete daneben immer um die fünfzig Prozent. Zeit zum Schreiben hatte ich schon lange nicht mehr, und blieb mir abends ein bisschen Freiraum, nahm ich zwar immer ein Buch zur Hand, doch fielen mir meist schnell die Augen zu. Die Liebe zur Sprache blieb, so bildete ich mich weiter, machte das Lesen zu meinem Beruf. Nun las ich zwar wieder viel, doch abends schlug ich dennoch selten ein Buch auf – ich hatte ja tagsüber schon Berge von Buchstaben verschlungen.

Natürlich war mir bewusst, dass Federica de Cesco noch immer schrieb, doch ich hatte in all den Jahren fast nichts mehr von ihr gelesen. Sie rückte erst wieder in mein Blickfeld, als mich die Verlegerin Gabriella Baumann-von Arx anfragte, ob ich die nun vorliegende Kurzgeschichtensammlung der Autorin lektorieren wolle. Ich schluckte leer – auch wenn ich in den letzten zwanzig Jahren an unzähligen Büchern mitgearbeitet hatte, war ich nicht sicher, ob ich der Aufgabe gewachsen sein würde. Nachdem ich einige von Federica de Cescos Texten zur Probe gelesen hatte, schrieb ich ihr; diesmal keinen Brief, sondern eine Mail. Ich knüpfte an unser Treffen von früher an, erzählte ihr, dass ich noch immer mit zwei Namen durchs Leben gehe, und von meinen Skrupeln, an den Texten einer Berühmtheit wie ihr »herumzuflicken«. Und wie schon vor fast einem halben Jahrhundert überraschte sie mich, indem sie mir sofort antwortete – wie beim ersten Mal telefonisch – und gleich wie selbstverständlich erwähnte, dass sie sich natürlich an mich erinnere.

Bei unserer Arbeit lernte ich eine neugierige, charmante, humorvolle Frau kennen, die blitzschnell denkt und genau weiß, was sie will, kein Blatt vor den Mund nimmt und ebenso einfühlsam und tiefsinnig wie wach und schlagfertig ist. In dieser Sammlung fordert sie uns in fiktiven Erzählungen und Beschreibungen eigener Erlebnisse und Beobachtungen auf, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, für unser Glück einzustehen und dennoch aufmerksam für die Bedürfnisse aller Bewohner unserer Erde zu bleiben. Offen für verschiedenste Facetten der Kultur und der Kunst, fremder Länder und Traditionen, mäandert sie durch unseren Alltag und weit entfernte Leben und verliert dabei nie aus den Augen, was ihr wichtig und lieb ist.

Wie ihre Texte entstehen, beschreibt sie in »Wie schmeckt ein Buch am besten?« am Ende dieser Sammlung, und ich werde mich hüten, da vorzugreifen. Nur einen Gedanken möchte ich aufnehmen – er ist so kurz und schön, dass er zum Titel dieses Buches geführt hat: »Die Welt durch Wörter sehen«. Selten habe ich einen Menschen kennen gelernt, auf den dies so sehr zutrifft wie auf Federica de Cesco. Sie hat ihr Leben lang geschrieben, und ich glaube verstanden zu haben, dass ihr Leben und das Schreiben sich wie in einem Traum ineinander verwoben haben, nicht zu trennen und eins geworden sind. Was nicht heißt, dass sie in den Wolken schwebt. Im Gegenteil, sie steht fest auf dem Boden, richtet ernsthaft und scharfsinnig den Fokus auf einen bestimmten Aspekt – um dann aber im nächsten Moment mit einem schelmischen Lächeln zu erklären, dass nicht immer klar sei, was Sein und was Schein ist. Schließlich sei auch Schummeln erlaubt und manchmal auch überlebenswichtig.

Dass ich ihre Texte lektorieren durfte, ist mir eine Ehre. Und dass ich nach so vielen Jahren erfahren habe, was für eine liebe- und respektvolle Persönlichkeit mein Jugendidol ist, zeigt mir, dass Federica de Cesco zu Recht von Kindesbeinen an einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen und dem von unzähligen anderen Leserinnen gefunden hat.

Andrea Leuthold, im Sommer 2022

Freiheit in der Schriftform

Auszüge aus einem 2018 gehaltenen Referat anlässlich einer öffentlichen Literaturvorlesung an der Universität St. Gallen.

Was ist Freiheit? Im philosophischen Sinne ein Ideal. Etwas Wesentliches, von Dichtern besungen, das sich weder im Feuer verbrennen noch im Wasser ertränken lässt. Die Freiheit ist des Menschen Traum und höchstes Ziel. Ein großartiger Anspruch, nicht wahr?

Aber war der Mensch jemals fähig, diesem sehnsüchtig herbeigewünschten Ideal gerecht zu werden? Wann wurde das Ideal zu Strategie? Ziemlich bald, leider. Denn das Freiheitsideal, von Illusionen und Opfern getragen, ist mit der pyramidalen Struktur dieser Welt unvereinbar.

In unserer gegenwärtigen Entwicklungsphase braucht die Menschheit allgemeine Verhaltensweisen. Zum Beispiel die Zehn Gebote, von Moses ausgeklügelt und mit erhobenem Zeigefinger unter die Leute gebracht. Vorausgesetzt, dass es den Mann überhaupt gegeben hat. Wie oft haben ausgebeutete Völker gekämpft und gelitten und eine bessere Zukunft herbeigesehnt? Und wie oft mussten diese Völker erleben, dass ihre angehimmelten Freiheitskämpfer, denen sie Denkmäler und Mausoleen errichteten, sich zu unnachgiebigen Despoten entwickelten? Wie diese Despoten die Völker, die ihre Ketten brechen wollten, in noch solidere Ketten legten?

Siegestriumph und Macht korrumpieren. Von der Antike bis in unsere Zeit herrscht nahezu konstant das gleiche Schema: So, liebe Leute, ihr habt mich ja gewählt, jetzt tragt gefälligst die Folgen! Fanatismus, ethnische Säuberungen, Pogrome und zum Dessert eine neue Religion. Wozu ein heiliger Krieg (hier eine Zwischenfrage: wie kann ein Krieg eigentlich heilig sein?), wenn nicht, um neue Gesetze zu entwickeln, die ein Volk noch stärker knechten?

Selten entsteht ein wirklicher Fortschritt, aber zum Glück zeigen Beispiele, dass demokratische Freiheit auch auf lange Sicht praktikabel sein kann. Aber da auf dieser Welt alles relativ ist, schlägt das Pendel nach einigen Generationen auf die andere Seite. Was man zuvor geliebt hat, wird ohne Seelenzustände abgeschafft. »Oh, Freiheit, wie viele Verbrechen werden in deinem Namen begangen!«, rief die Schriftstellerin Madame Roland, eine bedeutende Figur der Französischen Revolution, als sie im Oktober 1793 auf dem Schafott stand und der Henker mit dem Beil auf sie wartete. Die Revolution hatte – bis auf weiteres – gesiegt. Man tobte sich aus. »Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich: Hoppla!«, sang die Seeräuber-Jenny in Brechts »Dreigroschenoper«.

Natürlich wird die Freiheit in Literatur, Dichtung, Musik und Malerei überschwänglich gefeiert. Die Freiheit ist, wie die Religion, inspirierender Kern der großen Werke der Menschheit. Es gibt ein berühmtes Gemälde von dem französischen Maler Delacroix: »La Liberté guidant le peuple«. Tja, die arme Liberté, die ihren wohlgeformten Busen auf der Barrikade präsentierte, würde sich schon bald einen Schnupfen holen!

Auch ich als unbedeutende Autorin habe den Freiheitskampf in ziemlich schwülstiger Form – ich gebe es zu – in verschiedenen Geschichten aufgegriffen. Zum Beispiel in meinen Romanen, die in Tibet spielen. Von Tibet redet heute kaum noch jemand. Die Sache auf dem Dach der Welt ist längst gelaufen. Fait accompli: Tibet gehört zu China! Aber noch 1998 beschrieb ich in »Die Tibeterin« den Widerstand des tibetischen Volkes und die Belagerung der Stadt Lithang. Hier nur ein kurzer Abschnitt, in dem der Nomade Atan, ein illusionsloser Rebellenanführer, von seiner Mutter, der Sängerin Shelo, erzählt. Die Sequenz ist recht pathetisch, aber wirkungsvoll:

Hoch oben, zwischen den Zinnen, wanderte Shelo mit ruhelosen Schritten. Ich folgte ihr wie ein kleiner, dunkler Schatten. Jede Nacht sang sie kraftvoller und strahlender. Ihre Stimme, vom Glanz des Himmels magisch angezogen, hallte in der Ferne wider. Doch in der letzten Nacht, als der Mond wie blaues Eis funkelte, taumelte Shelo, ihre Stimme erstarb in einem Röcheln. Ihre tastenden Hände griffen nach ihrer Kehle, und ein Blutfaden rann aus ihrem Mund. Sie fiel, die Hände ausgestreckt, auf die Knie. Bevor ich sie halten konnte, schlug sie auf den Boden, und der Schnee um sie herum färbte sich rot. Ich dachte, sie sei von einer Kugel getroffen worden, schrie laut um Hilfe. Dann erschien Tenpa Rimpoche, gab mit leiser Stimme Anweisungen. Zwei Mönche hoben Shelo auf, trugen sie vorsichtig die Leitern hinunter, durch düstere Hallen und winklige Gänge. Shelo röchelte. Ihr langes Haar schleifte über den feuchten Boden.

»Ist sie verletzt?«, schluchzte ich. »Wird sie sterben?«

Tenpa Rimpoche umfasste meine Schultern.

»Nein, Kind. Beruhige dich.«

»Onkel, was ist mit ihr?«

Ich sah im Dämmerlicht seine geröteten Augen. Sein Gesicht war lederbraun und fast ohne Fleisch.

»Kind, ihre Stimmbänder sind gerissen. Sie wird jetzt für lange Zeit verstummen.«

Hier wäre vielleicht der richtige Augenblick, um den Begriff der Freiheit vom Allgemeinen auf die individuelle Ebene zu übertragen. Geht es nämlich um den Einzelnen, steht dieser Einzelne nicht machtlos da.

Einst wurde Martin Luther die Frage gestellt: »Wie frei ist der Christenmensch?«

Und Luther antwortete: »Der Christenmensch ist völlig frei. Aber er ist der Knecht all seiner Mitmenschen.«

Sollte man jetzt frohlocken? Hat der Mensch wirklich eine zukunftweisende Entwicklungsstufe erreicht? Ist er endlich ein mündiger Mensch? Ein »honnête homme«, wie es die Franzosen formulieren? Ist er bereit, seine Verantwortung zu tragen für sich selbst und für jene, denen er Achtung und Mitgefühl schuldet? Schön wärs! Leider fehlen noch ein paar Jahrhunderte, bis alle Völker dieser Erde die gleiche geistige Entwicklung teilen.

Ich persönlich bringe wenig Nachsicht auf für fremde Kulturen mit neurotischen Traditionen und spezifisch femininen Problemen. In solchen Ländern setzen sich aufgeklärte Schreibende nach wie vor in die Nesseln. Vor einigen Jahren hatte der indische Schriftsteller Salman Rushdie ein Buch geschrieben, das angeblich den Propheten beleidigte. Ayatollah Khomeini schrie und zeterte unter seinem Turban. Für den Tod des Schriftstellers wurde ein Kopfgeld ausgesetzt. Salman Rushdie bekam Bodyguards, ließ sich jedoch nicht einschüchtern. Heute lebt er in New York und schreibt unbeirrt weiter.

Tatsache ist, dass Schreibende in ihren Büchern auf jeder Seite präsent sind. Ihre Weltanschauung, ihre Vorlieben und Abneigungen dringen durch, unabhängig von der Geschichte. Sie machen kein Geheimnis aus ihren Phobien und Obsessionen, ihren politischen und religiösen Ansichten. Besonders deutlich zeigen sich ihre Gefühle zum anderen Geschlecht. Die geschriebenen Worte dokumentieren ihre erotischen Vorlieben und Fantasien, widersprechen sich bisweilen. Na, egal – sind die Schreibenden gut, haben ihre Schilderungen Allgemeingültigkeit. Die Lesenden erkennen sich darin wie in einem Spiegel.

Ich erwähnte bereits die besonderen Probleme des weiblichen Geschlechts. In der Literatur sind sie ein unerschöpfliches Thema. Und überhaupt: Warum muss das weibliche Geschlecht Probleme haben? Noch im 21. Jahrhundert? Doch nur, weil es für das andere Geschlecht von Nutzen ist. Den einen gehört die Welt, die anderen kümmern sich um Kinder und Haushalt. Praktisch und bequem. Und wie lange soll das noch so weitergehen?

Man sollte es den jungen Leserinnen hinter die Ohren schreiben: Mädchen, entwickelt euer Potenzial! Was ihr braucht, ist eine gesunde Portion Egoismus. Ich denke da an die »neue Bescheidenheit«, die sich neuerdings im Mainstream regt. Unsinn! Frauen haben nicht bescheiden zu sein. Wer hat schon mal von bescheidenen Männern gehört? Es ist eine erwiesene Tatsache: Sobald Frauen in Gesellschaft und Politik mitreden, gibt es Fortschritt. Kein Wunder, dass die afghanischen Taliban die Mädchenschulen verbrennen und die Schülerinnen erdolchen. Sie sind in großer Panik.

In meinem Jugendroman »Aischa oder Die Sonne des Lebens« steht ein Moslem-Mädchen im Vordergrund. Sie lebt in Paris, geht dort zur Schule und tut alles, was Religion und Familie ihr verbieten. Die Eltern schicken sie nach Algerien zurück, wo sie verheiratet werden soll. Aber Aischa lässt sich nicht unterkriegen:

Vor Sonnenaufgang riss mich ein lang anhaltender Gesang, durch Lautsprecher verstärkt, aus dem Schlaf. Der Muezzin rief zum Gebet! Die Stimme schallte wie von Schwingen getragen über die verschlafene Stadt. Ich hielt mir die Ohren zu. Meine Seele war in Stücke zerrissen. Gefühlsmäßig war ich mit meiner Kultur durch Klänge und Wärme der Kindheit, durch tiefe, bleibende Erinnerungen verbunden. Jedoch weigerte ich mich, in die »Schranken verwiesen zu werden«, lehnte mich gegen religiöse Vorschriften und Vorurteile auf, die wie die Fangarme eines Polypen um mich griffen.

Natürlich wird Aischas Ungehorsam am Ende belohnt. Sie knallt ihrem autoritären Bruder einen Schemel an den Kopf, flieht und erlangt die Freiheit.

Wie kam ich eigentlich dazu, schon als Fünfzehnjährige ein Buch zu schreiben? Ich werde hier nicht auf die Motivation eingehen. Bemerkenswert ist lediglich, dass ich in einer Zeit, da normatives Denken im Jugendbuch die Regel war, unbefangen jede Konvention über den Haufen warf. Der Plot: Mitten im Wilden Westen verpasst die siebzehnjährige Ann den Zug und stürzt sich ungeniert in Abenteuer, die eigentlich den Jungen vorbehalten waren. Sie begegnet einem sexy Indianer, reitet mit ihm in die Wüste, lernt das Leben der Apachen kennen. Als das Lager von Soldaten umzingelt wird, nimmt sie aktiv an den Kämpfen teil und hilft dem Chief, das Lager vor der Zerstörung zu bewahren. Allerdings entspricht der Schluss ganz dem damaligen Zeitgeist: Nach den vielen Abenteuern verlässt Ann ihren Indianer und kehrt brav zu ihrer Tante zurück. Heute würde sie natürlich mit dem hübschen jungen Mann zu neuen Abenteuern aufbrechen!

Wie dem auch sei, »Der rote Seidenschal« schlug wie eine Bombe in die behütete Welt der jungen Leserinnen ein. Lehrerinnen und Kritiker waren entsetzt. »Der rote Seidenschal« setzte den Mädchen einen Floh ins Ohr! Ein Lehrer empörte sich in der Tageszeitung: »Dieser Roman ist sittengefährdend. Solches hat als zutiefst verwerfliche Lektüre keinen Platz in einer Schulbibliothek.«

Heute, nahezu sechzig Jahre später, wird »Der rote Seidenschal« immer noch gelesen – allerdings nicht von verschämten Fünfzehnjährigen mit einer Taschenlampe unter der Decke, sondern von neun- bis zehnjährigen Jungen und Mädchen, die das Buch cool finden. Wie sich die Zeiten ändern!

Früher machte ich mir natürlich keine Gedanken darüber, wie wichtig die Freiheit in der Schriftform ist. In dieser Sache ist der Verzicht auf eine modische oder »politically« korrekte Sprache wesentlich, sowohl in der Narration als auch in den Dialogen. Das gilt auch für anspruchsvolle literarische Werke. Die schönste Sprache ist klassisch, die edelste – Poesie. Auf diese Weise mögen die Autorinnen und Autoren über alles schreiben. Ihre Texte können – und sollen – das Brutale, das Unerträgliche schildern. Die schlimmsten Dinge eben. Sie können ihren Protagonisten derbe, schamlose Worte in den Mund legen. Sie können eine Vergewaltigung oder einen Mord schildern (oder auch zwei oder drei!). Und sogar Pornografie. Beherrschen die Schreibenden ihre Kunst, spricht aus ihren Worten Lebenserfahrung und Weisheit, und ist dazu noch die Sprache klassisch, ist es immer noch Literatur. Und oftmals sogar gute Literatur. Jedoch – mischen sich Dogmatiker ein, riskiert die ursprüngliche Aussage durch gezielte Beanstandung gewisser Beschreibungen oder Dialoge abgeschwächt zu werden.

Eine der heutigen Zeit angepasste oder verwässerte Sprache mildert oder tilgt den Realismus und die Grausamkeit einer Epoche. Der dadurch entstandene Verlust der Authentizität birgt die Gefahr eines kulturellen und historischen Revisionismus. Ein unrühmliches Gedankengut – rassistisch, antisemitisch oder was auch immer – mag infrage gestellt oder abgemildert werden. In der Filmproduktion desgleichen. Solcher Extremismus kann, in seiner schärfsten Form, die freie Meinungsäußerung unterbinden. Von der Antike bis in die heutige Zeit. Autokratie – gegenwärtig sogar in den Medien – führt unweigerlich zu Zensur. Der freie Gedanke muss getötet werden.

In der frühen Nazizeit (1933) gab es Bücherverbrennungen in verschiedenen deutschen Großstädten. Die Weltliteratur sollte vernichtet werden. Ebenso im revolutionären Iran. Noch geht es den Schreibenden selbst nur im Einzelfall an den Kragen. Aber in Zukunft, wer weiß? Die Spanische Inquisition, am Ende des Mittelalters, hat es den Zensoren ja vorgemacht. Schreibende sind gefürchtet und leben gefährlich. Schreibende beanspruchen die Freiheit, dauerhaft und hartnäckig auf die humanistische Gesinnung hinzuweisen, die – wie mir kürzlich eine junge Schriftstellerin sagte – »die einzige Kraft ist, die unsere Welt vor dem Schlimmsten bewahren kann«. Und es gibt genug Leute, die das um jeden Preis verhindern wollen.

Ich habe mich lange mit dieser jungen Frau unterhalten. Sie sagte auch: »Wir müssen vollkommen ehrlich schreiben. Das gilt auch für die Schilderungen in heutigen Krisengebieten. Die Menschen waren ja nie einheitlich denkende Geschöpfe.«

Wir waren uns vollkommen einig. Schreibende sollten stets ihre objektive Weltsicht bewahren. Sich blindlings dem Mainstream anzupassen, bedeutet nicht nur einen Persönlichkeitsverlust, sondern schadet den menschlichen Grundfreiheiten.

Meine Gesprächspartnerin hatte »Die neunte Sonne« gelesen, jenen Roman, der am wenigsten Erfolg hatte. Wir haben beide gelacht. Wahrscheinlich hat er die Leserinnen und Leser abgeschreckt. Die Geschichte spielt im Ersten Weltkrieg. Der junge Deutsche Alexander von Gersdorff kommt nach traumatischen Kriegserlebnissen in ein japanisches Internierungslager. Er wird vom Kommandanten Toyohisa Matsue adoptiert, identifiziert sich völlig mit der japanischen Kultur und kehrt nie wieder nach Deutschland zurück.

Im letzten Kapitel ist er alt und todkrank und trauert um seine japanische Frau, mit der er in seinem Delirium Gespräche führt. Es ist Neujahr. Seine Neffen kündigen ihren Besuch an. Alexander findet sich nicht mehr vorzeigbar. Um den Jugendlichen einen unwürdigen Anblick zu ersparen, wählt er den »Seppuku« den japanischen Selbstmord, hierzulande fälschlicherweise als »Harakiri« bekannt. Ich bringe hier die Sequenz in leicht gekürzter Form:

»Na, dann los, Alexander«, sagt Yae. »Komm schon! Toyohisa hat dir ja beigebracht, wie man das macht. Aber nimm bitte eine Unterlage aus Plastik. Es geht nicht, wenn du Flecken auf dem Boden machst.«

Ich finde die Plastikfolie in der Kommode neben dem Schuhschrank und breite sie, so gut es geht, vor der Schiebetür aus. Der Anblick des winterlichen Gartens entspricht meiner Stimmung.

»Wasch dir die Hände«, sagt Yae. »Und zieh dir etwas Sauberes an. Ich will nicht, dass du verschwitzt zu mir kommst.«

Es gibt Regeln, die eingehalten werden müssen. Entscheidet man sich für eine Sache, soll man sie auch zu Ende bringen.

Erschöpft verlasse ich das Badezimmer, gehe schwerfällig zum Ständer mit den beiden Schwertern. Ich nehme das Kurzschwert, prüfe die Klinge mit dem Daumen. Ausgezeichnet!

Umständlich knie ich auf der Plastikfolie nieder.

»Achte darauf, dass du gleich beim ersten Mal die richtige Stelle erwischst«, ermahnt mich Yae. »Du bist nicht mehr kräftig genug, um es ein zweites Mal zu versuchen.«

Und da – im Licht der sinkenden Sonne, erscheint die schönste Frau der Welt. Sie trägt einen Kimono mit einem blaugoldenen Wellenmuster und Pflaumenblüten. Ihre Schärpe ist dunkelblau und violett, mit braunen Streifen. In ihrem Haar glänzt ein silbernes Schild, mit dem hineingravierten Wappen der neun Sonnen, und jede Sonne wirft einen blitzenden Strahl. Sie lächelt mit roten Lippen. Ihr Anblick ist eine Wohltat, ein Versprechen, eine Freude. Und ich schluchze vor Dankbarkeit, weil es wahr und wahrhaftig ist und mich nur noch einige Atemzüge von diesem Glück trennen. Ich ziehe den rechten Arm aus dem Ärmel meines Gewandes. Der Schnitt ist eigentlich ganz leicht. Ich werde es sofort schaffen.

»Komm jetzt, Alexander«, sagt Yae. »Mach schnell. Ich will nicht mehr länger warten!«

Et voilà! Es lebe die Freiheit. Und »Memento mori«.

Dunkelblau

Eine vom Erdbeben 2020 im Ägäischen Meer inspirierte Geschichte.

Am 16. Oktober 2020 feierte Cyana ihren dreizehnten Geburtstag. Es gab eine Pistazientorte, und die Freundinnen brachten Geschenke. Am 30. Oktober ging die Welt unter.