5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Arena

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

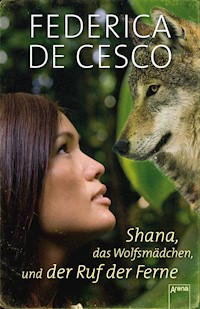

Nach dem Tod ihrer Mutter zieht sich das Indianermädchen Shana vollkommen in die Musik zurück. Ganz allein spielt sie im Wald auf ihrer geliebten Geige und trifft dort auf eine seltsam anhängliche Wölfin. Als der Vater das kostbare Instrument verkauft, stiehlt Shana es sich zurück und flieht damit in die Wildnis. Mit der Wölfin an ihrer Seite erkämpft sie sich den Weg in die Freiheit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 226

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Federica de Cesco

SHANA,DAS WOLFSMÄDCHEN

Federica de Cesco

wurde in Norditalien geboren und wohnt heute mit

ihrem japanischen Ehemann in der Schweiz.

Die fließend Französisch, Italienisch und Deutsch

sprechende Autorin hat es nie lange an einem Ort

ausgehalten. Sie hat zahlreiche Länder auf verschiedenen

Kontinenten bereist und oft mehrere Monate in der

Fremde verbracht, um verschiedene Kulturen kennen zu

lernen. Ihre Bücher wurden in zahlreiche Sprachen

übersetzt. Für ihr schriftstellerisches Schaffen wurde

Federica de Cesco mehrfach ausgezeichnet.

In neuer Rechtschreibung

3. Auflage 2001 © Arena Verlag GmbH, Würzburg 2000

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagillustration: Sabine Lochmann

ISBN 978-3-401-80318-0

Inhaltsverzeichnis

1. KAPITEL

2. KAPITEL

3. KAPITEL

4. KAPITEL

5. KAPITEL

6. KAPITEL

7. KAPITEL

8. KAPITEL

9. KAPITEL

10. KAPITEL

11. KAPITEL

12. KAPITEL

13. KAPITEL

14. KAPITEL

15. KAPITEL

16. KAPITEL

17. KAPITEL

18. KAPITEL

19. KAPITEL

20. KAPITEL

21. KAPITEL

22. KAPITEL

23. KAPITEL

24. KAPITEL

25. KAPITEL

26. KAPITEL

27. KAPITEL

28. KAPITEL

29. KAPITEL

FÜR JOËLLE-MIZUSA

1. KAPITEL

Ich träumte oft von meiner Mutter. Sie hatte mich nie ganz verlassen, obwohl sie vor zwei Jahren gestorben war. Das Traumbild wechselte, flimmernd wie ein unscharfer Filmstreifen, und ergab auch nicht immer einen Sinn. Beim Erwachen verblasste es, aber die Erinnerung blieb. Und wenn ich mich im Spiegel betrachtete, sah ich stets ihr Gesicht: dieselben braunen Augen, dasselbe dicke, widerspenstige Haar, denselben großen Mund. Noch heute wurde ich im Reservat von fremden Leuten angesprochen: »Ach, bist du Melanies Tochter?« Ein- oder zweimal war ich sogar davongerannt, bloß um nicht sagen zu müssen, dass sie tot war. Das hatte sich inzwischen gebessert. Immerhin war ich fünfzehn geworden. Aber der Schmerz blieb und jedes Mal, wenn ich an unserem Lebensmittelladen neben der Tankstelle vorbeikam, drehte ich den Kopf zur anderen Seite. Elliot Reed, mein Vater, war schon morgens um neun betrunken und der Besitzer hatte nicht gewollt, dass er den Laden weiterführte. Zu Anfang hatte er noch Kuchen gebacken wie früher meine Mutter, aber sein Kuchen war nicht gut. Sogar ich hätte es besser gemacht, aber ich war in der Schule.

In dem Laden gab es alle Dinge, die die Leute im Dorf so brauchten: Milch, Cornflakes, Dosenfleisch, Waschmittel, Shampoo. Auch Babywindeln, Taschenlampen und Batterien, Gartenscheren und Schreibwaren. Dazu kam Melanies frischer Obstkuchen, den sie täglich backte. Mittags war schon alles verkauft. Deswegen ging der Laden so gut, obwohl viele Leute im Supermarkt kauften. Dann wurde sie krank, Migräneanfälle und Schmerzen in den Knochen traten immer häufiger auf. Melanie musste für mehrere Wochen ins Krankenhaus und bekam Bestrahlungen. Sie verlor ihr dichtes Haar und sah eine Zeit lang aus, als ob sie meine Großmutter wäre, dabei war sie nicht einmal vierzig. Inzwischen führte mein Vater den Laden. Die Männer kamen gerne, weil er mit ihnen scherzte. Aber die Frauen schickten oft ihre Kinder mit einer Liste von Einkäufen und ärgerten sich, wenn mein Vater ihnen das falsche Waschpulver mitgab. So verloren wir Kunden. Mein Vater bestellte nicht pünktlich neue Ware und zahlte alle Rechnungen mit Verspätung. Er arbeitete lieber im Garten, werkte und zimmerte, führte kleine Aufträge aus. Früher war er nie ein Typ gewesen, der schon frühmorgens in der Kneipe saß. Aber das änderte sich nach dem Tod meiner Mutter. Mein Vater war nie streitsüchtig und machte auch keine blöden Sprüche. Er hatte ein einfältiges Lächeln und brütete oft vor sich hin. Zum Schluss verlor der Besitzer die Geduld: Seine Tochter, die jung verheiratet war, übernahm mit ihrem Mann den Laden. Der Arzt stellte fest, dass mein Vater zuckerkrank und arbeitsunfähig war; also bekam er etwas Geld und von diesem Geld mussten wir leben.

Zum Glück gehörte uns das Haus. Mein Großvater hatte es mit Freunden gebaut, es war warm im Winter und kühl im Sommer. Meine Mutter hatte schöne Gardinen genäht und mein Vater die Möbel selbst gezimmert. Aber jetzt saß er nur noch vor dem Fernseher und der Garten verkam. Meine Mutter hatte viel gelesen, früher war unser Bücherregal voll bepackt. Heute standen die Bretter leer. Mein Vater brauchte Geld für die Kneipe und hatte die Bücher verkauft. Ich hatte vergeblich versucht ihn davon abzubringen.

»Nein, Elliot, nein! Nicht Melanies Bücher!«

»Die nehmen bloß Platz weg. Und wer liest sie denn?

Du vielleicht?«

»Doch, in den Ferien.«

»Quatsch! Du sitzt doch nur vor der Glotze.«

»Das ist überhaupt nicht wahr!«

Er hörte nicht wirklich zu, er dachte nur an die Schulden, die er in der Kneipe machte. Nach und nach hatte er alle Bücher verkauft. Einige waren alt und sehr schön, aber viel Geld bekam er nicht dafür. Einmal überraschte ich ihn, als er nüchtern war und finster die leere Bücherwand anstarrte.

»Weißt du, was? Ich hätte die Bücher behalten sollen. Sie fehlen mir irgendwie. Dir nicht auch?«

Dumme Frage, dachte ich wütend. Elliot hatte Tränen in den Augen, aber ich hatte in diesem Moment kein Mitleid mit ihm. Das war in der Zeit, als er unter starken Medikamenten stand und nur noch im Pyjama herumlief. Vernünftig mit ihm reden konnte ich nicht mehr. Alles, was er sagte, klang logisch und war gleichzeitig der größte Unsinn. Immerhin kümmerte er sich um den Haushalt und machte mir zu essen. Wenn ich von der Schule kam, stand auf dem schmutzigen Wachstuch in der Küche eine Schüssel mit Kartoffeln oder Steckrübenbrei, für Fleisch war kein Geld da. Trotzdem war Hunger ein Gefühl, das ich bald gut kennen lernte, denn satt wurde ich davon nicht. Ich gewöhnte mich an Magenkrämpfe, brummende Ohren und eine große Leere im Kopf. Oft kam Elliot erst bei Tagesanbruch nach Hause. Ich hörte ihn dann in seinem Zimmer rumoren, zum Klo torkeln. Manchmal fand er den Schlüssel nicht und kippte vor der Haustür einfach um. Ich wurde wach, weil es draußen laut polterte, ging im Pyjama vor die Tür und zerrte ihn ins Haus. Ich konnte den Schweiß und den Whisky an ihm riechen und schüttelte mich vor Ekel. Ich zog ihm die Schuhe aus, warf eine Decke über ihn und ließ ihn auf dem Boden schnarchen. Einmal fiel er die Treppe herunter, ein andermal fuhr er unseren Wagen zu Schrott. Bald hatten wir nicht einmal mehr Telefon: Elliot hatte die Rechnungen nicht bezahlt und man hatte uns die Leitung gesperrt. So vergingen Monate. In der Schule war ich eine Katastrophe. Ich glaube, wenn mein Vater mich geschlagen oder sich auf die eine oder andere Weise brutal gezeigt hätte, wäre ich sofort davongelaufen. Aber er war ein sanfter Mensch und tat keiner Fliege was zu Leide. Was die Sache noch komplizierter machte, weil ich keine Wut auf ihn hatte, bloß Mitleid. Und weil es an manchen Tagen fast wie früher war. Kam ich aus der Schule, arbeitete er im Garten und begrüßte mich mit einem Witz: »He, Shana, hat dir die Lehrerin heute was beigebracht?«

Anne Shriver war nicht unbedingt die Lehrerin, die sich indianische Schüler erträumen. Sie hatte hellbraunes, sorgfältig frisiertes Haar und ein kühles blasses Gesicht, auf dem ständig ein Lächeln berufsmäßigen Wohlwollens lag. Denn es war schließlich eine wichtige Aufgabe, störrische Halbwüchsige zu unterrichten. Sie wies oft darauf hin – was ganz unnötig war –, dass einige von uns Sozialfälle waren und zwangsläufig schon in jungen Jahren verdorben. Sie hatte bereits Elliot in der Klasse gehabt und nicht viel von ihm gehalten.

Zu mir sagte sie: »Pass auf, dass du nicht wie dein Vater wirst! Ich fürchte, du bist wie er und hast nichts drauf.«

Und ob ich vielleicht magersüchtig sei? Oder unter Wachstumsstörungen litt?

»Mit fünfzehn und noch so klein, das ist nicht normal!« Dass es bei uns einfach zu wenig zu essen gab und Elliot Lebensmittel von der Wohlfahrt bezog, sagte ich ihr nicht. Das Dosenfleisch konnte ich nicht vertragen und kotzte es sofort wieder heraus. Also doch magersüchtig?

Eines Tages sagte Anna Shriver zu meinem Erstaunen zu mir: »Du bist nicht dumm. Du bist sogar gescheit, wenn du dir Mühe gibst. Du könntest Lehrerin werden.«

»Warum sollte ich Lehrerin werden?«, fragte ich sie.

»Damit du deinem Stamm helfen kannst. Indianerkinder zu unterrichten wie ich, wäre das nicht schön?«

Was soll daran schön sein, du eingebildeter Pfannkuchen!, dachte ich und erwiderte: »Nein.«

Sie wurde etwas rot im Gesicht.

»Ich weiß, dass du es nicht leicht hast, aber du solltest mehr Vertrauen haben. Ich bin doch auf deiner Seite, wirklich.«

Ich schwieg verstockt und sie seufzte.

»Was soll denn später aus dir werden?«

»Ist mir egal.«

»So«, sagte Anna Shriver und reckte den Hals, »dann wundere dich also nicht, wenn aus dir nichts wird.«

»Als ich mit sechs in ihre Klasse kam«, erzählte mir Elliot einmal, »gab sie mir einen Brief für meine Eltern mit. Sie sollten mir entweder die Zöpfe abschneiden oder mich zu Hause behalten. Meine Mutter schnitt mir das Haar akkurat hinter den Ohren weg. Ich weinte die ganze Nacht.«

Mein Vater hatte wunderschönes Haar, das fast purpurn schimmerte. Er konnte nach Alkohol stinken, völlig durchgeschwitzt sein und sich tagelang nicht waschen, aber das Haar sah immer sauber aus.

An diesem Tag war er weniger betrunken als sonst. Es war Frühling und noch kalt, Elliot hatte im Küchenherd Feuer gemacht und auch das Geschirr abgewaschen.

»Die Shriver ist eine blöde Kuh«, sagte ich.

»Du sollst nicht so von deiner Lehrerin reden«, sagte Elliot. »Übrigens habe ich gehört, dass sie geht.«

»Wohin?«, fragte ich überrascht.

»Sie geht in Rente«, sagte Elliot. Ich starrte ihn an. An diese Möglichkeit hatte ich nicht gedacht. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass Anna Shriver ewig und für alle Zeiten bei uns Lehrerin blieb.

»Vielleicht kriegen wir einen jungen, hübschen Lehrer«, rief ich entzückt.

»Ein Lehrer hat nicht jung und hübsch zu sein«, erwiderte mein Vater mit gespielter Strenge. »Er hat euch etwas beizubringen.«

Ein paar Tage später erklärte uns Anne Shriver, dass sie, im Bewusstsein einer voll erfüllten Lebenspflicht, den Unterricht aus Altersgründen aufgeben müsse. Nach den Ferien würde eine neue Lehrerin die Klasse übernehmen. Keinen Lehrer also, schon wieder eine Lehrerin. Alle waren sehr enttäuscht.

2. KAPITEL

Das Dorf Beaver Creek befand sich in einer kleinen Talsohle unweit der kanadischen Grenze. Von der nächsten größeren Ortschaft aus – Clinton – führte die Landstraße einen bewaldeten Hügel hinauf. Hier verkehrten nur vereinzelt Fahrzeuge, meistens Traktoren, Geländewagen oder mit Baumstämmen beladenene Trucks. Vor dem Sägewerk wendete sich die Straße nach Süden und eine Abzweigung führte nach Beaver Creek. Die Ortschaft war klein. Es gab nur einige Straßen, eine alte Kirche, den Supermarkt, die Schule. Die meisten Blockhütten hatten Dächer aus Wellblech, aber es gab auch Häuser aus Backsteinen mit Parabolantennen. Eine Reihe Getreidespeicher, grauen Wehrtürmen ähnlich, überragte die Felder. Beaver Creek wurde fast ausschließlich von Chippewa-Indianern bewohnt und funktionierte auf seine Weise ganz gut.

Zu dem Powwow-Fest im August kamen die Teilnehmer sogar aus Calgary oder Seattle. Unsere Tänzer und Sänger waren berühmt. Es gab Indianer, die bei möglichst vielen Powwows dabei sein wollten und sich aus weiten Entfernungen nichts machten.

»Urbans« nannten wir die Indianer, die in Großstädten lebten. Wir, im Reservat, waren die »Skins«. Das Tanzfest dauerte zwei Tage. Man hatte Tipis aufgestellt und ich hatte zugeschaut, wie die Männer Zeltstangen in den Boden rammten und dann über die festgepflockten Rippen Segeltuch spannten. Als alles fertig war, sah das Ganze sehr eindrucksvoll aus. Weißes Sonnenlicht zitterte auf den Tipis. Der Duft der Herdfeuer erfüllte die Luft, es roch nach Fladenbrot, gegrilltem Fleisch und Zuckerwatte. Liebliche Gerüche, denn ich wusste, dass ich an diesem Tag nicht hungern brauchte: Wo ich hinkam, wurde mir Essen angeboten. Ich überquerte die Tanzfläche, ein breiter, grasbewachsener Kreis. Gegen Osten stand die »Medizinhütte«, ein besonders schönes, mit Jagdszenen bemaltes Tipi. Die zehn heiligen Puppen hingen von den Verschnürungen der Zeltstangen herab. Nur die Anführer durften diesen Tipi betreten. Meine Mutter gehörte zum Stammesrat. Als ich acht Jahre alt war, hatte sie mich bei der Hand genommen und verstohlen in das Tipi geführt. Die Puppen waren in bunte Gewänder gekleidet, mit Federn, Adlerklauen und Türkisen geschmückt. Sie trugen Masken, schwarz oder rot, mit Augen aus Abalone-Muscheln, die merkwürdig schillerten. Ich spürte ihre besondere Macht und allein ihr Anblick erfüllte mich mit Staunen und Ehrfurcht. Sie waren die Geister der Natur, der Fruchtbarkeit und der Ernte, die Lichtbringer. Unter den schrägen Sonnenstrahlen schienen die Figuren zu atmen. Das Tipi war ein Globus, eine ganze Welt, gefüllt mit Zauber und Geheimnissen. Melanie hatte lächelnd ihren Finger auf die Lippen gelegt.

»Sag nicht, dass ich dir die Puppen gezeigt habe. Die Alten würden es nicht verstehen.«

Sie trug an jenem Tag ein prachtvolles Gewand aus Hirschleder mit langen Fransen. An dem Kleid hatte sie monatelang gearbeitet, das Leder nach traditioneller Art gegerbt und aufwändig mit Perlensträngen bestickt. Ein Kreis aus orangefarbenen und gelben Perlen in Brusthöhe stellte die Sonne dar. Rundherum erkannte man die Tiere des Waldes: Grislybär, Adler, Wolf, Fuchs, Otter. Beinlinge mit Fransen und Mokassins aus cremefarbenem Leder, ebenfalls mit Perlen bestickt, gehörten dazu. Ein großer Fächer aus Adlerfedern verlieh der Tracht einen besonderen Zauber.

»Diese Dinge sollst du später haben«, hatte Melanie zu mir gesagt. Sie war eine zarte Frau und oft hatte ich mich gefragt, wie sie in diesem schweren Kleid tanzen konnte, waren doch ihre Schritte stets vollkommen und anmutig. Seit ihrem Tod lag das Gewand sorgfältig zusammengelegt in einer Schublade. Ich wagte nicht es anzurühren, obwohl ich nur in traditioneller Kleidung an den Tänzen teilnehmen konnte. Lieber verzichtete ich darauf, aus Angst vor der Erinnerung, aus Angst auch, der Sache nicht gewachsen zu sein, als Trampeltier dazustehen, mich lächerlich zu machen.

Elliot hatte ich seit Stunden nicht gesehen, er saß sicher irgendwo mit seinen Kumpanen, sternhagelvoll. Hoffentlich geriet er nicht in eine Rauferei. Schlägereien gehörten zu jedem Powwow. Dass ein Indianer den anderen umbrachte, kam allerdings selten vor. Die Weißen hatten nur wenige von uns übrig gelassen und die Überlebenden gingen schonend miteinander um. Keiner wollte einen toten Indianer auf dem Gewissen haben.

Noch war alles friedlich. Die Mittagspause zog sich bis spät in den Nachmittag hinein. Frauen und Männer nahmen sich viel Zeit, um sich zu schmücken und ihre Gewänder anzulegen. Alte Leute saßen auf Klappstühlen und plauderten, Kinder spielten, die Halbwüchsigen lungerten bei den Verkaufsbuden und Kunsthandwerkerständen herum. Ich hielt die Hände auf den Rücken, damit keiner auf die Idee kam, dass ich etwas klauen wollte. Auf einmal hörte ich hinter mir ein Rascheln von Perlen, ein leichtes Klingeln von Messingglöckchen.

»Hallo, Shana!«, sagte Alec.

Alec Black Cloud war achtzehn Jahre alt. Alle Mädchen waren scharf auf ihn, ich auch, obwohl er mich bisher wie Luft behandelt hatte. Nur manchmal, im Vorbeigehen, hatte er mir zugelächelt oder mich mit Blicken gestreift. Ich hatte nie gewusst, was ich davon halten sollte. Im Sommer hatte Alec die Highschool mit Erfolg abgeschlossen, ohne eine Klasse wiederholt zu haben, und an der staatlichen Universität in Seattle einen Studienplatz bekommen. Als Belohnung durfte er zum ersten Mal die Tänze anführen. Alec sah wirklich gut aus. Er trug ein Kostüm mit gefärbten Stachelschweinborsten bestickt, einen Federbusch auf dem Kopf und ein gelber Streifen zog sich von seinem Haaransatz über die Nase bis zum Kinn hinunter. Alec hatte ein Piercing, einen kleinen silbernen Ring in der linken Augenbraue, was ihm unverschämt gut stand.

»Warum tanzt du nicht?«, fragte er.

»Ich habe kein Kleid.«

»Und das von deiner Mutter?«

Ich schüttelte wortlos den Kopf.

Er sah mich mit zusammengekniffenen Augen an.

»Warum? Es ist doch ein schönes Kleid.«

»Ja«, sagte ich.

Je mehr ich über das Gewand nachdachte, desto mehr Einzelheiten kamen mir in den Sinn: das Grün und Dunkelrot der Perlen, die Glöckchen an den Fransen. Ich war klein für mein Alter, das Kleid würde mir bis an die Knöchel fallen.

»Sehen wir uns nachher?«, fragte Alec.

Ich spielte mit dem Zipfel meines T-Shirts, kam mir unscheinbar und linkisch vor. Warum gerade ich?, überlegte ich. Was ist an mir Besonderes? Ich hatte ein komisches Gefühl in der Magengegend.

»Wo?«, wollte ich wissen.

Er zeigte auf sein Motorrad, das auf dem Parkplatz zwischen den Pick-ups stand. Alec hatte vor drei Monaten seinen Führerschein gemacht. Er jobbte neben der Schule und zahlte jeden Monat die Raten ab. »Gut«, sagte ich.

Wir standen nebeneinander und wussten uns plötzlich nichts mehr zu sagen. Ein paar Frauen und Mädchen kamen aus den Zelten. Es war merkwürdig, dass Frauen, die sonst in Jeans herumliefen, in traditioneller Kleidung plötzlich ganz anders auftraten. Ihre Haltung, ihre Bewegungen hatten sich verändert. Sie sahen auf einmal wie Märchenprinzessinnen aus, sogar meine Mitschülerinnen, die entweder zu dick waren oder eine Zahnspange trugen. Neben den vertrauten Gesichtern entdeckte ich plötzlich ein unbekanntes.

Die Frau war zierlich und schlank, ihr blauschwarzes Haar fiel wie ein Schal über den Rücken. Zwei Adlerfedern waren an ihrem Hinterkopf befestigt und zeigten über ihre rechte Schulter nach unten. Auf ihrem Lederkleid war eine gelb-schwarze Perlenstickerei angebracht, die einen Wolf zeigte. Dieser Wolf war kreisförmig dargestellt, so als ob er sich in den eigenen Schwanz biss. Es war ein merkwürdiges Symbol, ich sah es zum ersten Mal. Aber bei intertribalen Volksfesten traf man Leute von überall her. Manche machten regelrechte Powwow-Runden, um Auszeichnungen zu sammeln. Denn es gab viele Wettkämpfe unter den Tänzern, die mit Preisen belohnt wurden. Alec deutete auf die Frau.

»Da ist sie.«

»Wer?«

»Lela Woodland«, sagte Alec. »Deine neue Lehrerin.

Sie stammt von hier, wusstest du das?«

»Nein.«

»Das Haus mit blauen Läden, das kennst du doch?«

»Unten am Fluss?«

»Genau. Das gehörte ihren Großeltern.«

Man sah es von einer Anhöhe aus durch die Bäume schimmern. Ein großes Backsteinhaus, gut erhalten, mit einer Veranda und tief gezogenem Dach, zum Schutz gegen die Stürme.

»Da wohnte lange Zeit ein Alter …«

»Das war Frank Goddy, der Verwalter. Der ist gestorben.«

Jetzt, da Alec davon sprach, fiel es mir wieder ein.

»Früher wohnten da Leute und dann lange Zeit nicht mehr.«

»Ja, die Großeltern. Erinnerst du dich?«

»Kaum noch.«

»Sie waren viel auf Reisen, hielten sich für etwas Besseres, glaube ich. Inzwischen liegen beide auf dem Friedhof. Lelas Eltern waren richtige ›Urbans‹. Sie kamen nur in den Ferien nach Beaver Creek. Jetzt lebt die Mutter nicht mehr und der Vater wohnt in Clinton.«

»Warum nicht hier?«

»Er soll krank sein. Das Haus ist nicht das Richtige für ihn. Zu abgelegen.«

Langsam fielen mir wieder die alten Geschichten ein.

»War die Großmutter nicht Künstlerin?«

»Doch, Malerin. Eine berühmte sogar. Sie lebte in New York und ein paar Jahre auch in Europa.«

»Du weißt eine ganze Menge«, sagte ich zu Alec.

Er kniff ein Auge zu.

»Ich nicht, aber meine Mutter!«

»Ach so!«

Ich brach in Lachen aus. Fiona, Alecs Mutter, arbeitete beim Telefonamt und wusste immer alles über jeden. Melanie hatte mal behauptet, halb lachend, halb entrüstet, dass Fiona sämtliche auswärtige Gespräche mit anhörte.

»Seit wann ist Lela wieder hier?«, fragte ich.

»Seit zwei Wochen oder so. Jetzt tut es mir Leid, dass ich hier nicht mehr zur Schule muss. Eine sexy Lehrerin, die hat mir immer gefehlt. Man hat sie doch täglich vor der Nase.«

»Sie sieht wirklich gut aus«, sagte ich.

»Ach, nur von weitem.« Alec zog die Schultern hoch.

»Sie ist mindestens vierzig.«

3. KAPITEL

Dann begann das Tanzfest. Zuerst bildeten alle Gruppen einen Umzug, der sich zum Klang der Trommeln zu einem großen Kreis formte. Wenn Musik ertönte – egal, welche –, bekam ich immer eine Gänsehaut. Irgendwie glaubte ich, dass die Musik das Wichtigste war, was es gab. Ich spürte die Klänge buchstäblich bis ins Knochenmark. Aber es ging mir nicht ums Tanzen, um die rhythmische Bewegung zur Musik. Tanzen würde ich auch, aber nur zum Vergnügen. Nein, Musik war etwas anderes für mich, ich konnte es nicht beschreiben. Oder vielleicht doch: Es war, als ob ich eins mit der Musik wurde. Und das Merkwürdige: Ich spürte genau, wenn der Rhythmus stimmte und wenn nicht. Manchmal kam es vor, dass Sänger eine falsche Note sangen oder die Trommler aus dem Takt gerieten. Dann fühlte ich einen feinen Schmerz, als ob mich innerlich eine Nadel stach. Musik muss genau stimmen, dachte ich, das spürt man doch, oder? Nein, die meisten spürten es nicht.

Und jetzt ertönte die Trommel und die erste Frauengruppe tanzte. Da – schon wieder die Gänsehaut! Die zwei Trommler waren Brüder und perfekt im Rhythmus. Der Gesang schwoll an. Keine falsche Note, diesmal! Ich sang innerlich mit. Ein alter Mann gab mit einer Kürbisrassel den Takt an. Über dem Chor erhob sich die Stimme der alten Rosalie, unserer besten Vorsängerin. Es war eine herbe, erdige Stimme, fast die Stimme eines Mannes, und sie folgte genau dem Rhythmus. Mein Blick fiel auf Lela Woodland. Wie schön sie war! Sie setzte den linken Fuß seitlich vor, ging leicht in die Knie, zog dann den rechten Fuß in einer fließenden Bewegung nach; sie schien die Erde kaum zu streifen und doch war ihr Tanz voller Energie. Ihre Fransen flatterten, die beiden Adlerfedern wippten im Wind. Wenn ich sie ansah, spürte ich ein besonderes Schwingen in mir. Ihr Tanz war wie Musik und ich empfand ein starkes Glücksgefühl. Bevor sich die Paare bildeten, waren jetzt die Männer an der Reihe. Alec war unter ihnen, funkelnd wie ein farbenprächtiger Vogel, wobei er die Flagge unserer Schule schwenkte. Er tanzte sehr aufrecht, fast steif, seine Beine stampften wie Keulen: ein Kreisel wirbelnder Bewegungen. Dabei spürte ich plötzlich ein leichtes Unbehagen: Alec war nicht völlig im Takt! Eigentlich schwachsinnig, dass ich mich von solchen Lappalien ablenken ließ. Aber ich konnte nichts machen, es war eben so.

Nach dem Tanzfest wusch er sich die Farbe aus dem Gesicht und vertauschte sein Kostüm gegen Jeans. Dazu trug er ein T-Shirt mit der Aufschrift »Skinanarchist«.

»Toll!«, meinte ich.

»Ich interessiere mich eben für Politik. Fahren wir?«

»Wohin?«, fragte ich.

»Zum Ellison’s Lake«, sagte Alec. »Nach dem Powwow, da ist man in besonderer Stimmung. Als ob man Flügel hätte. Ehrlich, das ist so. Vielleicht haben wir eine Vision?«

»Du bist auf den Kopf gefallen«, sagte ich.

Er lachte und ich lachte auch.

»Du brauchst einen Helm«, sagte Alec. »Nimm meinen.«

»Und du?«

»Macht mir nichts ohne.«

Ich streifte mir den Helm über. Er kam mir schwer und beengend vor und das Glas war zerkratzt. Ich atmete den Geruch von Alecs Haut ein und spürte wieder das Kribbeln in der Magengrube. Inzwischen schob Alec die Maschine auf die Straße. Er bestieg das Motorrad und ich setzte mich hinter ihm auf den angenehm federnden Sattel. Alec drehte den Kontaktschlüssel und startete. Wir fuhren los; wegen des verschmutzten Helms war ich fast blind, ich sah die Scheinwerfer der Pick-ups wie geheimnisvolle gelbe Augen durch die Dunkelheit streifen. Der Motor summte gleichmäßig und kraftvoll, ich spürte den Wind auf meinen Armen. Manchmal, wenn Alec stärker Gas gab, knatterte und zuckte die Maschine, aber die Federung fing die Stöße gut auf. Nach etwa zehn Minuten verließ Alec die Hauptstraße und bog in einen Waldweg ein. Dunkle Bäume und Büsche rasten dicht an uns vorbei. Nach einer Weile verlangsamte er das Tempo, fuhr etwas seitwärts und hielt vor einem Gebüsch. Als Alec den Motor abstellte und den Stützfuß senkte, schlug uns eine atemlose Stille entgegen. Ich nahm meinen Helm ab und schüttelte mein Haar. Ellison’s Lake war eigentlich kein richtiger See, eher ein Tümpel, aber sehr fischreich. Am Wochenende wimmelte es hier von Anglern, die alle am Ufer saßen und stundenlang auf die Angelschnur glotzten. Ich hätte nie die Geduld dazu aufgebracht.

»Willst du angeln?«, fragte ich.

Seine weißen Zähne blitzten in der Dunkelheit.

»Nee. Lieber ein bisschen knutschen.«

Es war einfach, zu wissen, woran man mit Jungen war, und ich hatte nichts dagegen. Alec reichte mir die Hand. Wir stiegen die Böschung hinunter bis an den See. Das Wasser gluckste leise. Gleich hinter den Bäumen fiel der Hang fast senkrecht ab.

Alec und ich setzten uns an einen Baumstamm. Erst nach einer Weile brach ich das Schweigen.

»Es ist ganz schön hier.«

»In der Stadt verdienen die Leute ’ne ganze Menge Kohle«, sagte Alec. »Das habe ich auch im Sinn. Aber Geld ist nicht alles. Der Wald, die Seen, die brauche ich einfach. Jedes Fleckchen der Welt, wo kein Baum wächst, ist mir zuwider. Nur Beton überall, das macht die Menschen kaputt.«

»Wirst du zurückkommen?«, fragte ich.

»In den Ferien, ja sicher. Und ich will bei jedem Powwow dabei sein.«

»Ich auch. Ich liebe Musik. Am besten gefallen mir die Trommeln. Die höre ich sogar nachts im Traum.«

Er schnalzte mit der Zunge.

»Etwas geht mir nicht aus dem Kopf.«

»Was denn?«

»Dass du nicht tanzen willst.«

»Meine Mutter ist tot.«

»Warum tanzt du nicht für sie? Das würde ihr sicher Freude machen.«

Mein Atem stockte. Der Gedanke war mir nicht gekommen. Der Ehrentanz für die Verstorbenen war eine alte Tradition.

»Aber dann muss ich es dem Komitee sagen.«

»Wo ist das Problem?«

Der Ansager würde ankündigen, dass ich für meine Mutter tanzte. Die Musiker würden ein besonderes Lied anstimmen und die Teilnehmer einen Kreis bilden, während ich eine Runde allein tanzte. Alle Augenpaare würden auf mich gerichtet sein. Da wurde jede Sekunde zur Ewigkeit.

Meine Wangen glühten.

»Ich weiß nicht, ob ich gut genug tanze.«

Er legte mir den Arm um die Schulter.

»Das schaffst du schon.«

»Vielleicht«, sagte ich schließlich.

»Bloß vielleicht?«, erwiderte er zärtlich.

Ich antwortete nicht. Alecs Hand wanderte zu meinem Nacken, unter mein Haar. Seine Finger tasteten über meine Kopfhaut, dann über meine Wangen. Langsam näherte er sein Gesicht, streichelte mich mit seinem Atem. Wir küssten uns, zuerst verhalten, dann lange und heftig, bis unsere Lippen taub wurden und pochten. Ich hatte schon ein paar Jungen geküsst, aber zu mehr war es nicht gekommen. Die Bäume standen dicht, der Nadelteppich auf dem Boden war weich und trocken. Ich sah über mir das Flirren der Sterne, ein Sprühfeuer aus Gold und Nacht. Trommelwirbel gingen durch unsere Herzen und jeder fühlte die Wärme des anderen. Als wir uns trennten, hatte ich ein merkwürdiges Gefühl; auf der einen Seite war es gut und richtig gewesen, was wir getan hatten, auf der anderen Seite wusste ich nicht einmal, ob ich in Alec verliebt war. Aber das Gefühl, das ich für ihn empfand, war aufrichtig und schön. Die Temperatur war gesunken, wir zogen uns hastig an. Meine Finger waren steif vor Kälte. Alec drückte die Druckknöpfe meiner Jeansjacke zu.

»War es das erste Mal für dich?«

Ich nickte wortlos.

»Hat es weh getan?«

»Nein, eigentlich nicht. Und für dich? War es auch das erste Mal?«

Er blinzelte mir zu.

»Nein, eigentlich nicht!«

Dass ich weinte, merkte ich erst, als mir eine Träne auf die Hand fiel. Ich fuhr mit dem Handrücken über mein nasses Gesicht. Alec sah betroffen aus.

»Tut mir Leid, ich wollte dich nicht kränken!«

Ich wollte etwas erwidern, als Alec heftig meine Hand drückte … »Da – was ist das?«

Aus der Ferne erscholl ein merkwürdiger Laut, eine Art lang gezogenes Schluchzen, einsam und wild. Das Heulen sank und stieg, sank tiefer,stieg höher. Es klang geisterhaft und traurig wie der Nordwind, wenn er durch Bergschluchten und vereiste Wälder streift.

»Könnte ein Hund sein«, meinte Alec. »Hat sich verlaufen, scheint mir …«

Doch ich hatte feinere Ohren.

»Nein, so heult kein Hund. Das ist ein anderes Tier. Ein Wolf, vielleicht …«

»Ein Wolf?«, sagte Alec. »Die wagen sich nicht in die Nähe der Dörfer.«