25,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Duncker & Humblot

- Sprache: Deutsch

Es war der größte Triumph des Liberalismus im 19. Jahrhundert, dass Benjamin Disraeli auf dem Höhepunkt des britischen Empires Premierminister werden konnte. Der getaufte Sohn eines jüdischen Literaten verbrachte seine Jugend am unteren Rand der vorviktorianischen aristokratischen Gesellschaft und machte durch skandalöse Liebschaften von sich reden. Hoch verschuldet, vermochte ihn nur seine Wahl zum Unterhausmitglied vor dem Gefängnis zu bewahren. Seine schriftstellerische Begabung verschaffte ihm die Wortgewandtheit, mit der er Zugang zur Macht gewann. Die noch vom Landadel beherrschte konservative Partei musste ihn schließlich als Führer anerkennen. Als Premierminister stand er in einem »ritterlichen«, fast romantischen Verhältnis zur verwitweten Königin Viktoria, das ihm auch in politischer Hinsicht von großem Nutzen war. Seine prägnanten Formulierungen – etwa die von den zwei Nationen: die Nation der Reichen und die der Armen, in die England auseinanderfalle – werden bis heute zitiert und man schätzt ihn als den Staatsmann, der eine konservativ eingestellte, wahlberechtigte Masse antizipierte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

EDGAR FEUCHTWANGER

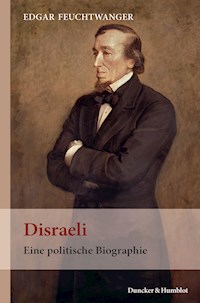

Disraeli. Eine politische Biographie

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Umschlagbild: Porträt von Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield, 1881 gemalt von Sir John Everett Millais (getty images)

Die englische Ausgabe erschien 2000 im Verlag Arnold, London, unter dem Titel „Disraeli“ © Edgar Feuchtwanger, 2000

Für die deutsche Ausgabe alle Rechte vorbehalten © 2012 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: TextFormA(r)t, Daniela Weiland, Göttingen Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Germany

ISBN 978-3-428-13156-3 (Print) ISBN 978-3-428-53156-1 (E-Book) ISBN 978-3-428-83156-2 (Print & E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 ƀ

Internet: http://www.duncker-humblot.de

Vorwort zur deutschen Übersetzung

Der Aufstieg Disraelis vom Sohn eines jüdischen Literaten zum Staatsmann, der viele Jahre die Geschicke der britischen Weltmacht lenkte und in Europa ein gewichtiges Wort mitzureden hatte, mutet wie ein Märchen an. Seine Biographen aber unterdrückten lange Zeit die ganze Wahrheit über seine skandalöse Jugend, über seine Liebschaften und den Schuldenberg, der ihn so manches Mal beinahe ins Gefängnis gebracht hätte und den er erst spät im Leben loswurde. Die Höhe seiner Verbindlichkeiten und die Gerüchte um sie waren nicht gerade der wünschenswerte Hintergrund für das Amt, das er zum ersten Mal 1852 bekleidete, das des Schatzkanzlers der größten Finanzmacht der Welt. Schon Disraelis Testamentsvollstrecker sonderte viele Dokumente über dessen Leben aus und vernichtete sie im Feuer: Nach den Vorstellungen der damaligen Zeit durfte die Erinnerung an eine der Ikonen der Konservativen und des britischen Empires, als die Disraeli nun galt, nicht ernstlich getrübt werden. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist eine solche Zurückhaltung nicht mehr nötig und Disraelis schillernde Persönlichkeit liegt in ihrer ganzen Zwiespältigkeit offen zu Tage.

Sinn und Zweck des englischen Bandes war es, der interessierten Leserschaft die Möglichkeit zu geben, sich mit den neueren Forschungen über Disraeli und mit der aktuellen Quellenlage bekannt zu machen. Ich freue mich, dass dies nun auch dem deutschen Leser möglich ist. Darüber hinaus bietet das Buch auch eine Einführung in die Politik der viktorianischen Epoche, in der Disraeli über eine ganze Generation hin eine führende Rolle spielte, meistens in der undankbaren Stellung eines Oppositionsführers. Es gab dazumal auch andere Staatsmänner – man denke nur an Melbourne oder Palmerston –, die in sexuelle Skandale verwickelt waren und die sich im Wortsinn aus der Affäre zogen, ohne politisch Schaden zu nehmen. Bei ihnen handelte es sich aber um Mitglieder der aristokratischen Führungsschicht, und in diesen Kreisen hat man sich der viktorianischen Respektabilität, wie sie den Zeitgeist in der Mitte des Jahrhunderts zumindesten offiziell beherrschte, nur teilweise verpflichtet gefühlt.

Da Disraeli im Unterschied zu vielen anderen politischen Größen dieser Zeit im öffentlichen Bewusstsein fortlebte, musste er möglichst unbefleckt bleiben. Die skurilen, oft antisemitischen Vorurteile und Angriffe, denen er ausgesetzt war, gerieten in Vergessenheit, und übrig blieb ein Monument. Auch in den Debatten der heutigen Zeit taucht sein Name häufiger auf als der seiner politischen Vorgänger oder Zeitgenossen. Disraelis Leben stand gleichsam von der Wiege an unter dem Zeichen der Selbstfindung. Er nutzte jede ihm sich bietende Gelegenheit, um seine Identität neu zu bestimmen und sie den Umständen anzupassen, in denen er sich wiederfand.

[6] Da wir heute mehr über Disraeli wissen und nichts mehr bemäntelt oder beschönigt werden braucht, tritt uns in den heutigen Darstellungen ein „echterer“ Disraeli entgegen als in den frühen.

Die letzte bedeutende Disraelibiographie stammt von Robert Blake und ist 1966 veröffentlicht und später ins Deutsche übertragen worden. Seitdem ist viel neues Material, darunter auch wichtige politische Tagebücher, ans Licht gekommen. Ich bin den Verlegern, Professor Dr. h. c. Norbert Simon und Dr. Florian Simon, und dem Übersetzer Axel Walter zu großem Dank verpflichtet dafür, dass sie diesen Band in deutscher Sprache zugänglich machen.

Winchester, September 2011

Edgar Feuchtwanger

Inhaltsverzeichnis

Einführung

1.

Genie, Literat. Auf der Suche nach seiner Bestimmung (1804–1837)

2.

Politik und häusliches Leben (1837–1841)

3.

Jung-England (1841–1845)

4.

An die Spitze (1845–1849)

5.

Auf dem Weg in die Regierung (1849–1852)

6.

Auf Beutezug in kargen Jahren (1853–1859)

7.

Frustration und Triumph (1859–1868)

8.

Die schlüpfrige Karriereleiter hinauf und hinunter (1868–1874)

9.

Apotheose (1874–1878)

10.

Abstieg (1878–1881)

11.

Nachleben: die Entstehung des Disraeli-Mythos

Anmerkungen

Bibliographische Anmerkungen

Chronologie

Personen- und Sachwortverzeichnis

Einführung

In den Augen seiner Zeitgenossen war Disraeli gleichermaßen Schriftsteller wie Staatsmann. In seinem Roman Tancred spielt das, was er „das große asiatische Geheimnis“ nannte, eine tragende Rolle, und viele seiner Landsleute sahen in ihm selbst die Verkörperung dieses Geheimnisses. Selbst seinen Freunden gab er nicht selten Rätsel auf, was sie sich mit seiner Angewohnheit erklärten, die Menschen zu verblüffen und über seine Person im Unklaren zu lassen. Disraeli hatte nicht viel gemein mit dem Ethos der Epoche, in der er eine so herausragende Rolle spielte. Häufig ließ er sich über „Musterknaben und Pedanten“ aus, über eine Freimaurerloge von Musterknaben, „die immer zusammenhält“.1 So gab er zu verstehen, dass er sich selbst außerhalb des moralisierenden viktorianischen Charakterkults ansiedelte. Er war durchaus nicht der einzige Außenseiter im viktorianischen Zeitalter, und doch war keiner der bedeutenden Männer seinerzeit in so vielem Außenseiter, wie er es war. Jetzt, da er bereits über 100 Jahre tot ist, verstehen wir besser, was es mit dem Geheimnis, das ihn umgab, auf sich hatte, und warum ihm daran lag, den geheimnisumwitterten Mann zu geben.

Ein Außenseiter war Disraeli nicht nur wegen seiner Jüdischkeit, die er – selbst wenn er es versucht hätte – nicht hätte ablegen können. Während die meisten Vertreter der politischen Elite angesehene Schulen und Universitäten besucht hatten, brachte er diesen Hintergrund nicht mit. Er war fest davon überzeugt, ein Genie zu sein, fernab vom üblichen Geschiebe und Gedränge der Menschen, auch wenn er lange nicht wusste, wohin ihn seine Genialität tragen würde. Am ehesten wohl in die Literatur – in diesem Feld würde er seine übermäßigen Ambitionen befriedigen können, würde sein Nonkonformismus kein Hindernis darstellen. Bald jedoch deutete einiges darauf hin, dass die Feder ihm nicht die Erfüllung zu bringen vermochte, und es verlangte ihn danach, sich als ein Mann der Tat zu beweisen. Als literarisches Genie, das wurde bald offenkundig, konnte er es mit den Großen nicht aufnehmen. Wenn er kein Byron werden konnte, wie konnte er, der Sohn eines recht angesehen Literaten, ein Bloomsbury-Junge der Mittelschicht, dann ein Napoleon im konstitutionellen, parlamentarischen, aristokratischen England werden? Er mag fremdländisch ausgesehen und wie ein Mann von Welt gehandelt haben, doch hinter der glanzvollen Fassade, hinter Venedig, Konstantinopel und Jerusalem, war Holborn, sein bescheidener Herkunftsort, nicht schwer zu entdecken.2

Disraeli setzte sich gegen diese Nachteile zur Wehr, als romantischer Held und Märtyrer im Stile von Goethes Werther: nur an sich interessiert bis hin zur narzisstischen Selbstbesessenheit. Große Teile seines literarischen Schaffens sind Ausdruck seines Ringens um das eigene Selbstverständnis. Anders als die der meisten anderen Menschen war seine Identität nicht von vornherein festgelegt, sondern sie [10] konnte entworfen und neu erfunden werden, und ließ sich so den Umständen anpassen, in denen er sich wiederfand. Bei vielen seiner frühen literarischen Unternehmungen handelt es sich um autobiographische Versuche der Identititätsfindung, mit denen er sich in einer Umgebung einen Platz verschaffen wollte, in der er, wie er deutlich empfand, nicht vorgesehen war. Durch die Vermittlung Madame de Staëls hatte er sich ein wenig mit der deutschen idealistischen Philosophie vertraut gemacht und die Überzeugung gewonnen, dass Verstand und Wille der Wirklichkeit Form geben. Anders als Werther trieb ihn die Feindseligkeit der Welt nicht in den Selbstmord, sondern sie rief bei ihm bloß eine länger anhaltende Nervenkrise hervor, von der er sich allerdings erst nach zwei Jahren wieder ganz erholte. Danach war sein Wille noch fester, war er noch entschlossener, die Welt mit seiner Genialität bekannt zu machen. Disraeli war ferner so eine Art Renaissance-Mensch, der daran glaubte, dass es am Tüchtigen – am Mann der virtù – selbst liegt, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen, die fortuna ihm bietet. Kein Wunder, dass eine feindselige Welt in ihm einen Abenteurer und Scharlatan sah.

Seine große Gelegenheit kam, als er 1837 einen Parlamentssitz errang und vor allem, als die Spaltung der Torys (1846) aus ihm eine bedeutende politische Figur machte und schließlich sogar einen Parteiführer. Fortuna bot ihm eine Chance, und der mit ihr Beglückte ließ sie sich nicht entgehen. Ein Napoleon wurde aus ihm zwar nicht gerade, aber doch ein Führer von nationalem Rang in der mächtigsten parlamentarischen Versammlung der Welt. Er machte das Parlament, die prägende Institution des 19. Jahrhunderts, zum Werkzeug seines Triumphs, und das, obwohl er mit vielen der Werte und Gepflogenheiten seiner Zeit nicht übereinstimmte. Ein Traum ging in Erfüllung; seine Führerschaft erwies sich jedoch gleichsam als Dornenkrone und die wahre Macht blieb ihm lange versagt, fast zu lange, um noch zu reüssieren. Er hatte sich dem vorherrschenden Ethos jetzt notgedrungen äußerlich anzupassen, zumindest musste er den Schein wahren und sich tarnen. Sein Leben nahm einen unverkennbar neuen Kurs, was weit mehr einschloss, als nur den üblichen Verzicht auf den Idealismus und die Unbesonnenheit der Jugend. Als 1853 eine Ausgabe seiner Romane erschien, war darin so manches ausgespart. Durch unbedingten Willen und eiserne Selbstdisziplin gelang es ihm, sich den Anschein der Achtbarkeit zu geben, den er nur bei ganz wenigen Gelegenheiten aufgeben durfte. Er verhielt sich der gravitas des Senats angemessen, und weil er sich meisterlich aufs Reden, auf die Ironie und den bildlichen Ausdruck verstand, hörten ihm die Parlamentarier zu. Statt romantische Fantasiestücke wie ehedem, verfasste er nun staatliche Dokumente und diplomatische Berichte. Seit seinem 21. Lebensjahr war Disraeli so schwer von Schulden geplagt, dass er sich die Gewohnheiten eines notorischen Schwindlers angeeignet hatte, um sich die Geldverleiher vom Leib zu halten. Jetzt musste er das Guthaben der weltgrößten Wirtschaft verwalten. Was blieb ihm da anderes, als aus sich ein Geheimnis zu machen; und so blieb er vielen ein Rätsel und eine obendrein eher finstere, unheimliche Gestalt. Selbst als er kurz davor stand, in den Rang nationaler Bedeutung aufzusteigen, und an seiner Romantrilogie Coningsby, Sybil und Tancred schrieb, auf der sein Ansehen als [11] Literat in der Hauptsache beruht, sorgte er sich dennoch mehr um seine Identität, als darum, aus sich einen öffentlichkeitstauglichen, genehmen Mann zu machen. Mit seinen merkwürdigen theologischen Ansichten, durch die er sein Judentum einer christlich geprägten Gesellschaft anpasste, machte er sich wenig Freunde. Der Autor Disraeli schrieb als jemand, dem die Nation als einem eigenwilligen und unberechenbaren Propheten von Fall zu Fall zuhörte, der allerdings kaum erwarten durfte, dass sie ihn zu ihrem Anführer machen würde.

Es versteht sich, dass das meiste von dem, was über Disraeli geschrieben worden ist, und auf dem sein Ansehen beruhte und beruht, den viktorianischen Staatsmann in den Mittelpunkt rückte und diesen wiederum nach den Maßstäben beurteilte, die an die Führungsfigur der damaligen Zeit angelegt wurden. Man fragte danach, wie viel Substanz in seinem volksverbundenen Konservativismus steckte, was von seiner Empirepolitik zu halten sei, oder ob er als der Wegbereiter der modernen konservativen Partei anerkannt werden sollte. Monypenny und Buckle, die Verfasser der im frühen 20. Jahrhundert erschienenen monumentalen Biographie, reden Disraelis Leben dadurch schön, dass sie ihm in Hinblick auf seine frühen Jahren selbst dort Ehrbarkeit attestieren, wo das ganz unangebracht ist. Erst in unseren weniger zum Tadeln und Abstrafen neigenden Tagen ist seine Persönlichkeit in all ihren Facetten aufgedeckt und erforscht worden. Zu Lebzeiten hat Disraelis über sein wahres Selbst bisweilen einen Schleier gelegt, er hat jedoch nie etwas zurückgenommen oder wirklich abgestritten. Als 1870 eine Gesamtausgabe seiner Romane erschien – zu der Zeit war er bereits einmal Premierminister gewesen und hatte mit dem zweiten Reformgesetz die politischen Institutionen umgestaltet –, schrieb er ein Vorwort, in dem er nachdrücklich betonte, dass er von den Vorstellungen, von denen er sich immer schon hatte leiten lassen, nie abgerückt sei.

Wer immer heute über Disraeli schreibt, muss ihm als Mann des Geistes genauso gerecht werden wie seinem Ruf als bedeutender Akteur auf der britischen Politbühne. Als Ideengeber gehörte er zwar ebenso wenig zur ersten Garde der Originellen wie als Schriftsteller, er hatte jedoch die Gabe, die unterschiedlichsten Einflüsse aufzunehmen und sie mit Verve und Stil wiederzugeben. Indem er in seinen Schriften alles von sich preisgab, setzte er sich Gefahren aus, welche die Karriere eines Geringeren womöglich beendet hätten. Disraeli kam seine ausgeprägte Vorstellungskraft zu Hilfe: Er konnte Bilder entwerfen und Formulierungen prägen, die stärker in die Nachwelt hineinwirkten und ihr mehr bedeuteten als die vergänglichen politischen Triumphe. Heutzutage würde man ihn als einen Meister des Slogans, des medial Zitierfähigen bezeichnen, und weil er außerhalb seiner Zeit stand, kommt er einem moderner vor als die meisten seiner Zeitgenossen. Das politische Geschehen der viktorianischen Zeit wurde so gründlich untersucht und ausgeleuchtet wie das jeder anderen Epoche. Mag sein, dass Disraelis Leistungen nun in ihren Grenzen sichtbar werden, seine außerordentlichen Qualitäten als Person aber, mit denen er die politische Führung bereicherte, machen ihn nach wie vor zu einer faszinierenden Gestalt.

1. Genie, Literat. Auf der Suche nach seiner Bestimmung (1804–1837)

Am 27. Februar 1868 gab Disraeli seine ersten förmlichen Handküsse als Premierminister. Am Vortag hatte Königin Viktoria ihrer Tochter, der preußischen Kronprinzessin, geschrieben: „Mr. Disraeli ist Premierminister! Dass ‚ein Mann aus dem Volke‘ das geschafft hat, kann ihn mit Stolz erfüllen.“1 Als Disraeli am 21. Dezember 1804 geboren wurde, deutete nichts auch nur vage darauf hin, dass er auf dem Höhepunkt der Macht Englands britischer Premierminister sein wird. Sein sagenhafter Lebenslauf hat nichts von seiner Faszination eingebüßt. Noch heute beziehen sich Politiker und Kommentatoren auf ihn, weil er dem Publikum nach wie vor etwas sagt.

Es erschließt sich nicht ohne weiteres, weshalb Disraelis Aufstieg auf die Menschen geradezu märchenhaft wirkte. Königin Viktoria ist nicht ganz zuzustimmen, denn Disraeli kam nicht gerade aus ärmlichen Verhältnissen. Richtig ist, dass er nicht zum erlauchten Kreis gehörte, aus dem sich das Gros der politischen Elite in Westminster bis weit ins 19. Jahrhundert hinein rekrutierte. Als es das erste Mal so aussah, als ob er Minister werden könnte, wir schreiben das Jahr 1851, billigten die Queen und Prinz Albert seine Wahl nicht. Lord Derby, der Parteiführer, dessen Stellvertreter Disraeli war, sagte der Queen, so hat es Disraeli selbst später niedergeschrieben: „Madam, Mr. Disraeli musste sich seine Position selbst erarbeiten, und Männer, die sich ihre Position selbst erarbeiten, sagen und tun Dinge, die nicht unbedingt von denen gesagt oder getan werden sollten, für die die Positionen da sind“.2 Disraelis Herkunft war zwar keine, die ihm Amt und Würden garantiert hätte, allerdings stammte er auch nicht aus dem Volk. Sein Großvater, Benjamin der Ältere, hatte es bereits zu Wohlstand gebracht, als er 1748 aus dem Kirchenstaat, genauer aus Cento bei Ferrara nach England kam. Sein Sohn Isaac, der für eine Geschäftskarriere vorgesehen war, rebellierte gegen diesen Plan, so dass ihm schließlich gestattet wurde, seinen literarischen Neigungen nachzugehen. Den Großteil seines Lebens verbrachte er in seiner Bibliothek und im Lesesaal des Britischen Museums; so wurde aus ihm ein Homme de lettres, der zwar durchaus angesehen war, dessen Talent sich jedoch in engen Grenzen hielt. Benjamin der Jüngere gehörte also der dritten Generation derer an, die in der ersten zu Reichtum gekommen waren und die Voraussetzungen für den gesellschaftlichen Aufstieg geschaffen hatten; die zweite Generation wandte sich von kaufmännischer Tätigkeit ab und ihnen angenehmeren Beschäftigungen zu. Und zwar mit solchem Nachdruck, dass der dritten Generation nun alle Wege offen stehen und ihr alles möglich ist, Zerstreuung und Verschwendung nicht ausgenommen.

[13] Das Außergewöhnliche und Unberechenbare bei Disraeli war seine jüdische Herkunft. Sein Vater Isaac ist ein Beispiel (wenn auch kein Paradebeispiel) für jene ungewöhnlich radikale Assimilierung der Juden im England des 18. Jahrhunderts. Die meisten Mitglieder der jüdischen Gemeinde waren sephardische Juden. Manche waren ihrer Herkunft nach Marranen oder Kryptojuden – seinerzeit in Spanien zwangsbekehrt –, die dem Judentum gegenüber eine ambivalente Haltung an den Tag legten. Die Wohlhabenderen unter ihnen taten es häufig ihren nichtjüdischen Handelspartnern gleich, erwarben Grund und Boden und wurden Landbesitzer. Ihre Bande mit dem Judentum und der jüdischen Gemeinde verkümmerten zusehends, und die Mischehen taten ein Übriges und führten zum vollständigen Absterben aller Verbindungen. Der ältere Benjamin gehörte nicht zu den ranghöchsten Figuren der sephardischen Gemeinde, wo sich solche Entwicklungen am häufigsten vollzogen. Immer weniger englische sephardische Juden übten die jüdischen Praktiken und Bräuche noch aus, die mithin allmählich verblassten, auch in der Familie D’Israeli. Benjamin der Ältere trug das Seine dazu bei, und seine Frau Sarah war in diesem Punkt noch rigoroser. Ihr Enkelsohn sagte, „dass sie ihre gesellschaftliche Stellung als eine solche Kränkung empfand und so verbitterte, dass sie nie ein liebes Wort fand, bis ins hohe Alter nicht. Und für ihr Kind erwartete sie keine Besserung, im Gegenteil“.3 Offensichtlich sah sie in ihrem Jüdischsein ein Unglück; ihrem Enkel zufolge starb sie als eine „inoffizielle Protestantin“, die Beisetzung fand in der Kirche von Willesden statt. Ihr Ehemann aber hielt alle Verbindungen aufrecht, die sie zur jüdischen Gemeinde hatten. Isaac, ihr Sohn, war ein Mann der Aufklärung, ein Anhänger Voltaires. Seine Weltanschauung vergrößerte die Distanz zum Judentum noch und brachte ihn in die Nähe eines Theismus, der allen Offenbarungsreligionen skeptisch gegenüberstand. Das ganze Drum und Dran des rabbinischen Judaismus wies er als Plunder von Obskurantisten zurück. Das wird Disraeli wohl gemeint haben, als er viel später festhielt, dass „ich […] nicht im Geiste meiner Rasse, sondern sogar mit einem großen Vorbehalt gegen sie erzogen [wurde]“4, möglicherweise hat er dabei aber auch an die Haltung seiner Großmutter gedacht. Isaac entrichtete den jährlichen Beitrag an die Bevis-Marks-Gemeinde, brachte den Autoritäten der Synagoge gegenüber aber vor, dass der große Mitgliederverlust ihren starren Ritualen geschuldet sei und dass „ein großer Teil unserer Gemeinschaft zu Juden-Heiden, halb so, halb so“5 geworden war.

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Isaac sich durch den Tod seines Vaters, der im November 1816 starb und ihm ein Erbe von 35.000 Pfund hinterließ, von allen Verpflichtungen befreit fühlte, die formellen Verbindungen zur jüdischen Gemeinde aufrechtzuerhalten. Im Juli des kommenden Jahres ließ er seine vier ihm verbliebenen Kinder taufen. Wie sich herausstellen sollte, wird dieser Schritt Benjamin dem Jüngeren die politische Karriere ermöglichen. Isaac D’Israelis Entschluss war keine große Geste, die den Abfall von einem Glauben signalisieren sollte. Große Gesten waren ohnehin nicht seine Sache. Vermutlich wollte er seine Kinder bloß von einer aus seiner Sicht unnützen Bürde befreien, er selbst aber ließ sich nicht taufen. Er blieb Jude und maß seinem jüdischen Erbteil weiterhin Wich[14]tigkeit bei. Die Namen wurden beibehalten, nur der jüngere Benjamin verzichtete später auf das Apostroph im Familiennamen, und sein Bruder und seine Schwester taten es ihm gleich. Benjamin hätte seine Herkunft unmöglich tarnen können, beim besten Willen nicht, denn er sah jüdisch aus, südländisch, exotisch. Als er so berühmt war, dass er ein veritables Ziel für Anfeindungen abgab, waren die gehässigen Angriffe auf ihn sehr oft antisemitisch eingefärbt, denn das öffentliche Bekunden antisemitischer Vorurteile war mit keinem Tabu belegt. Für Disraeli war Angriff die beste Verteidigung. Selbsthass, für viele der Preis der Assimilation, war in seinem Wesen nicht angelegt, und im Fortgang seiner Karriere erfand er sein Judentum neu, um es mit seinen persönlichen Bedürfnissen in Übereinstimmung zu bringen.

Das Jüdischsein war es nicht allein, das Disraelis Aufstieg so unwahrscheinlich machte und einen märchenhaften Anstrich verlieh. Er trat der schmalen, überwiegend von Aristokraten gebildeten politischen Herrscherschicht des viktorianischen England auf keinem der üblichen Wege bei, die in der relativ offenen britischen Gesellschaft gangbar waren. Einer von diesen führte über die Ausbildung an den Eliteschulen und den beiden älteren Universitäten, ein anderer über die angesehenen Dienstleistungsberufe, etwa im Rechtswesen. Disraeli verschaffte sich anders Zugang. Es gibt keine schlüssige Erklärung dafür, wieso er, derart klug und begabt, nicht auf eine Eliteschule geschickt wurde, wohingegen seine beiden jüngeren Brüder, zwei keineswegs bemerkenswerte Jungen, später auf elterliches Geheiß nach Winchester gingen. Disraelis eigener Darstellung zufolge hatte sein Vater die Absicht, ihn dorthin zu geben, seine Mutter aber wollte das nicht. Vielleicht zeigte er bereits erste Anzeichen der emotionalen Labilität und schlechten Gesundheit, die bei ihm in seinen 20er Jahren einen Zusammenbruch bewirkten. Dies hat es womöglich nicht ratsam erscheinen lassen, ihn den Wirren einer Internatsschule auszusetzen, zu einer Zeit, als von Dr. Arnolds Reformen noch keine Rede war. Disraeli fand sich mit dieser Entscheidung auch später nicht ab, und daher rührte wohl zu einem Teil der Groll, den er seiner Mutter gegenüber hegte. So produktiv er mit der Feder auch ist, sie erwähnt er kaum einmal. Ego und Durchsetzungsvermögen wurden bei ihm vermutlich auch deshalb über die Maßen groß, weil er sich von seiner Mutter nicht genug beachtet und geliebt fühlte. Seine in Coningsby enthaltene Darstellung des Lebens in Eton ist von einer sentimentalen Glut, dass man den Eindruck bekommt, ihr Autor fühlte sich um eine Verheißung betrogen. Dass die emotionalen Freundschaften zwischen Jungen – die seinerzeit nicht so beargwöhnt wurden, wie sie es heute würden – mit so viel Liebe beschrieben sind, hat seinen Grund vielleicht darin, dass er auch diese Erfahrung verpasst zu haben glaubte. In den Männerbünden des englischen Lebens fühlte er sich nie wirklich wohl, was mit daran lag, dass er an den Internatsschulen- und Universitätserfahrungen seiner Zeitgenossen nicht teil hatte.

Als Disraeli mit elf Jahren getauft wurde, wechselte er von einer kleinen Internatsschule in Blackheath nach Higham Hall, einer anderen Internatseinrichtung mit 50 bis 60 Schülern in Epping Forest, die von einem unitarischen Geistlichen [15] geleitet wurde. Diverse Passagen seines Romans deuten darauf hin, dass er schikaniert wurde, wahrscheinlich wegen seines fremdländischen, jüdischen Aussehens. Er nahm Boxunterricht, so dass er sich seiner Haut erwehren und zurückschlagen konnte. Nach zwei oder drei Jahren, da war er etwa 15, ging seine Schulausbildung zu Ende und er verbrachte die nächste Zeit (ein oder zwei Jahre) damit, sich in der väterlichen Bibliothek weiterzubilden. Im Studium bzw. der Wahrheitssuche sah Disraeli durchaus keinen Selbstzweck. Er bildete sich, um mit seiner Selbstverwirklichung voranzukommen. Sein Genie sollte sich in seiner ganzen Pracht entfalten dürfen. Disraeli war ein Vielleser, der alles begierig verschlang. „Ich war immer schlecht im Lernen, und auch wenn ich das Wissen von klein auf liebte, habe ich es mir gern auf meine eigene Art angeeignet. Meiner Meinung nach wurde ich mit einer Abscheu vor Grammatiken geboren.“6 Seine Intelligenz und Sensibilität ermöglichten ihm, große Mengen an Stoff aufzunehmen, und das geradezu unterbewusst. Seine Kenntnisse der klassischen alten Sprachen waren gerade gut genug, um damit vor Mitstreitern und Widersachern bestehen zu können, vor Derby und Gladstone beispielweise, mit denen er sich als Gelehrte der klassischen Sprachen jedoch nicht messen konnte. Isaac D’Israelis geistige literarische Heimat war das augusteische Zeitalter, Pope sein Lieblingspoet, die Romantik aber ging auch nicht spurlos an ihm vorbei. Mit Autoren wie Southey und Tom Moore war er befreundet, Byron verehrte er als Held. All das färbte auf Benjamin ab. Southeys romantischer Konservativismus und seine Abwendung von der Industriegesellschaft beeinflussten ihn ganz ohne Frage.7 Goethes Werther, das Urbild des tragischen Helden des romantischen Zeitalters, hinterließ bei ihm tiefe Spuren. Wahrscheinlich ist, dass er parallel zur Abfassung von Vivian Grey, dem ersten seiner halb autobiographischen Romane, den Wilhelm Meister las, der als Beschreibung der schrittweisen Selbstverwirklichung eines Menschen, den Prototyp des Bildungsromans darstellt. Von Byron aber ging eine noch größere Wirkung auf Disraeli aus, und damit ging es ihm nicht anders als vielen anderen. Byrons Theatralität, sein Heroismus und sein Sarkasmus (wie etwa in Childe Harold oder im Don Juan) wurden vom jungen Benjamin aufgesogen. Die intensive Beschäftigung mit sich selbst, mit den eigenen Emotionen, Wahrnehmungen, Ambitionen – diese Erkennungsmerkmale der Romantik wurden ihm zur zweiten Natur. Im Gegensatz zu Byron war Disraeli nicht „verrückt, böse“ und keine „gefährliche Bekanntschaft“, und anders als Goethes Faust war er auch keinen Pakt mit dem Teufel eingegangen, dennoch aber gehörten die Selbstdarstellung à la Byron und die Faust’sche Herausforderungshaltung zu seinem Repertoire.

Kurz vor seinem 17. Geburtstag wurde Disraeli bei einem führenden Unternehmen Londoner Rechtsanwälte in die Lehre gegeben. Von hier aus haben viele konventionelle Aufstiege in die hohe Politik ihren Ausgang genommen, zu Disraelis Persönlichkeit aber passte ein solches Szenario offenkundig nicht. Denn dieser war von klein auf viel zu sehr von seiner Genialität eingenommen, viel zu ungeduldig, um ihre allgemeine Anerkennung abzuwarten, um sich auf ausgetretenen Pfaden dahinzuschleppen. Lange Zeit muss ihm der literarische Ruhm als die [16] nächstliegende Möglichkeit vorgeschwebt haben, sich den Beifall zu verschaffen, nach dem ihn so sehr verlangte. Auch wenn sie den höchsten Ansprüchen an wahre Genialität nicht genügten, waren Disraelis frühe literarisch-journalistische Arbeiten bemerkenswert erfolgreich, er brauchte jedoch lange, um einzusehen, dass er kein Dichtergenie ersten Ranges war. Gewisse Passagen in seinen frühen Romanen und diverse Einträge im „Mutilated Diary“, seinem Tagebuchfragment, das er in den 1830er Jahren führte, belegen, dass er bisweilen das Gefühl hatte, er würde in den Zenit aufsteigen, und zwar nicht durch literarische Leistung, sondern durch Ausübung von Macht, dass er „wahre Größe“ nur als Mann der Tat erlangen könnte.8 Umso verwunderlicher ist, dass es ihm gelang, die zweieinhalb Jahre bei Messrs Swain, Stevens, Maples, Pearce & Hunt durchzustehen. Während dieser Zeit, wurde eine Heirat mit der Tochter einer der Partner, Maples, von den beiden Familien in Erwägung gezogen.

Ein weiterer und verlockenderer Horizont eröffnete sich ihm, als er an den berühmten literarischen Abendessen des Herausgebers John Murray, den Zweiten dieser bekannten Familie und ein Freund seines Vaters, teilnehmen durfte. Murray brachte Byron und viele andere Berühmtheiten heraus. Es ist ganz erstaunlich, welches Vertrauen ein solch distinguierter Mann wie Murray in Disraeli setzte, der doch beinahe noch ein Junge war. Murray erlitt große öffentliche und finanzielle Katastrophen, nicht zuletzt deshalb, weil er sich vom jungen Benjamin zu diversen Unternehmungen breitschlagen ließ. Über dem jungen Disraeli schwebte eine manische Depression, er unterlag heftigen Stimmungsschwankungen: unbeschwertem Optimismus folgten depressive Phasen, in denen er einem Zusammenbruch bedrohlich nahe kam. Die Börse mit ihren fiebrigen Spekulationen zog ihn unwiderstehlich an, bot sie doch die Chance, das Glück zu zwingen und die höchste Sprosse der Ruhmesleiter mit einem mächtigen Satz zu erklimmen. Die Aktien der südamerikanischen Bergwerke erlebten im Zuge der Anerkennung der neuen Republiken durch die Regierung Cannings einen kurzzeitigen und trügerischen Boom. Disraeli verfasste für Murray Flugschriften, in denen er die südamerikanischen Minen als aussichtsreiche Anlagemöglichkeit lobte. Als der Crash kam, erlitt Murray Verluste, für seinen Protegé aber waren die Folgen verheerend. Disraeli halste sich Schulden auf, die ihn in ganz jungen Jahren zu ruinieren drohten und die ihm auch nach der Hochzeit mit der wohlhabenden Mrs. Wyndham Lewis, die 1839 stattfand, noch zusetzten. Er versuchte das Beste aus der Situation zu machen und ließ sich von den Verbindlichkeiten zum Handeln anspornen. In Tancred legte er einer seiner Figuren die Worte in den Mund: „Die beiden größten Anreize in der Welt, Jugend und Schulden! Was wäre ich ohne meine Schulden? Diese teuren Gefährten, die mich nie im Stich lassen!“9 Er wird zeitlebens nicht mit Geld umgehen können und eine verächtliche Haltung ihm gegenüber an den Tag legen.

Noch erstaunlicher war, dass der knapp 20 Jahre alte Disraeli als Murrays Mittelsmann wirkte, als dieser versuchte, eine Zeitung auf den Markt zu bringen, die mit der Times konkurrieren und The Representative heißen sollte. Disraeli reiste in den Norden, um J. G. Lockhart, den Schwiegersohn von Sir Walter Scott, als Ge[17]schäftsführer für die Zeitung zu gewinnen. In dem, was von dieser Angelegenheit überliefert ist, treffen wir auf einen Disraeli, der bereits über die Eigenschaften verfügt, an denen man ihn später leicht erkennen wird: die Neigung zur Intrige, zur Täuschung und zum Rätselaufgeben und die optimistischen Prognosen, die den glaubwürdigsten und geschicktesten Hochstaplern alle Ehre machen würden. The Representative scheiterte schnell und gründlich. Disraeli war hoch geflogen und stürzte böse ab. Schon bald hob aufs Neue eine rauschhafte Zeit an, gefolgt von Verzweiflung. Im Jahre 1826 trat er mit seiner ersten großen literarischen Unternehmung hervor, dem Roman Vivian Grey. Dessen Entstehungsgeschichte lässt zahlreiche der für Disraeli typischen Züge zu erkennen. Da ist das Verlangen nach schnellem Erfolg, ausgelöst und angetrieben von der Notwendigkeit, Geld zu verdienen. Ferner gehört dazu das hohe Tempo, das er beim Schreiben anschlug. „Mit meinen Gedanken, meiner Leidenschaft und dem Ansturm meiner Erfindungen hielt meine Feder nicht Schritt.“10 Eine Kreativität, die von solchen Motiven herrührt und auf diese Weise entfaltet wird, kann fraglos jeden nachhaltigen künstlerischen Wert ermangeln, muss aber nicht. Disraeli verfügte nicht über die alles andere in den Schatten stellende Genialität, die solche nüchternen Erwägungen unnötig gemacht hätte. Dennoch kommt man nicht umhin, die pure Ausdruckskraft und Kühnheit und die überbordende Fantasie zu bewundern, die in Vivian Grey zum Tragen gekommen sind. ‚Silber-Gabel‘-Romane, die die arrogante und dekadente High Society schilderten, waren mit einem Mal in Mode, und Disraelis Versuch, auf dieser Welle mitzuschwimmen und Kasse zu machen, stellt eine ansehnliche Leistung dar. Er entfaltete einen beachtlichen Realismus darin, eine Gesellschaft zu beschreiben, von der er nichts aus erster Hand wusste, obgleich er solche Kenntnisse später erwerben wird. Der Roman enthält anschauliche Passagen, jedoch auch dürftige Schilderungen und eine Menge Unausgegorenes, das sich im Ungefähren verliert. Anfangs war Vivian Grey ein umwerfender Erfolg, der sich jedoch bald schon in einen demütigenden Fehlschlag verwandelte. Anonym veröffentlicht und von seinem Verleger Henry Colburn marktschreierisch beworben, verdankte sich der Erfolg des Buches zu großen Teilen der Spekulation darüber, um wen es sich bei seinen Figuren handelt. Die faszinierte Hautevolee trieb die Frage um, wer es geschrieben haben könnte und wen es portraitierte. Als sich herausstellte, dass der Autor ein ‚anmaßender Judenbengel‘ war, der die High Society nicht aus der Nähe kannte, attackierten ihn die Düpierten, darunter die Kritiker, mit Gehässigkeiten. John Murray, der sich in der Darstellung des immer nach der Flasche greifenden Marquess von Carabas wiedererkannte, wurde noch verbitterter. In Contarini Fleming erlebt der Held einen ebensolchen Skandalerfolg mit einem anonym veröffentlichten Roman wie Disraeli und wird genau wie dieser mit Schmähungen überzogen, als man ihn in seiner Deckung aufspürt:

Mit welchem Entsetzen, mit welcher Verzweiflung, mit welch schreckenerregendem Erstaunen musste ich feststellen, dass ich das erste Mal in meinem Leben aufs Rücksichtsloseste, Böswilligste und auf die kunstfertigste Art und Weise lächerlich gemacht wurde. Man meuchelte mich, zog mir den Skalp ab. […] Die Kritik überwältigte mich. Ein Schleier legte sich auf meine Augen, meine Knie zitterten. Es war ein Stich ins Herz, wie man ihn empfindet, [18] wenn man das erste Mal eine Niederlage erleidet und eine Schramme davonträgt. Ich war lächerlich. Es war an der Zeit zu sterben.11

Disraeli fühlte sich vernichtet, was er als eine Art Tod erlebte. Er begab sich auf eine Kontinentalreise zusammen mit den Austens, einem Londoner Rechtsanwalt und seiner Frau, die mit der Familie befreundet waren. Benjamin Austen lieh Disraeli Geld; Sarah, seine Frau, hatte sich auf eine emotionale Beziehung mit ihm eingelassen und ihn beim Schreiben unterstützt. Durch sie hatte er Vivian Grey veröffentlichen und seine Anonymität wahren können. Sie war eine von vielen älteren Frauen, mit denen Disraeli romantische Beziehungen unterhielt, mal körperliche, mal platonische. Die Austens nützten Disraeli viele Jahre lang in finanzieller und emotionaler Hinsicht sehr, doch als ihm 1830 anderes wichtiger erschien, entledigte er sich ihrer wie einer ausgepressten Orange. Sie erinnerten ihn viel zu sehr an seine Lotterjahre. Sarah war die Tante von Henry Layard, der Ninive ausgrub und Disraeli später als Botschafter in Konstantinopel diente, als die Balkankrise in den 1870er Jahren ihren Höhepunkt erreicht hatte. 1826, Disraeli befand sich mit den Austens auf Reisen, wurde er von Maurice, Byrons berühmtem Bootsführer, nächtens über den Genfer See gerudert. In einer Nacht, als sie ‚draußen‘ waren, peitschte ein Sturm den See, wie in Childe Harold. Auf weiteren Reisen durch Norditalien kam Disraeli am Herkunftsort seiner Familie, Cento, vorbei und blieb in Venedig. Es scheint, als habe er sich nicht dafür interessiert, was seine Familie mit diesen Orten verband. Von seiner Abstammung war er offensichtlich noch nicht besessen.

Bei seiner Rückkehr war Benjamin zwar noch in der Lage, den zweiten, viel schlechteren Teil von Vivian Grey zu schreiben, dann aber brach er zusammen. Mit der Folge, dass in seinem Leben eine Lücke klafft: Von 1827 bis 1830 tat er kaum etwas und litt unter den Folgen eines Nervenzusammenbruchs, wie man ein solches Leiden später nennen wird.12 Die Familie Disraeli begab sich auf die Suche nach Heilung, reiste hierhin, reiste dorthin, und ließ sich endlich in Bradenham in der Grafschaft Buckinghamshire nieder, wo sie ein schönes Gutshaus ausfindig machte. Isaac wurde Gutsherr, soweit das einem in die Jahre gekommenen Londoner Literaten, der weder zur Jagd ging noch dem Schießen frönte und sein Haus nur zur Miete bewohnte, möglich war. Disraeli war stolz auf seine immerwährende Verbindung mit der Grafschaft, darauf, dass er Friedensrichter war und schließlich für die Grafschaft ins Parlament gewählt wurde und einen Landsitz in Buckinghamshire hatte. Als er dreißig Jahre später von einer Familie aus der Grafschaft, die von den Disraelis immer Abstand gehalten hatte, um einen Gefallen gebeten wurde, empfand er das als große Genugtuung.

Während der Zeit seiner Erkrankung brachte Disraeli einen kleinen Roman zustande: The Voyage of Captain Popanilla, eine Satire im Stile von Swift und Voltaire, die auf den seiner Fantasie entsprungenen Pazifikinseln Fantaisie und Vraibleusia spielt. Wir bekommen einen Einblick darein, welche politischen Ansichten der Autor vertritt; Ansichten, die sich in ihren Umrissen nicht mehr groß verändern sollten. Disraelis Konservativismus tritt am deutlichsten in seiner Geringschätzung der ‚philosophischen‘ Politik zutage, in der Verachtung, die er für [19] die Ideologie, das Dogma und den Entwurf oder Plan empfand. In Popanilla gilt sein Spott in erster Linie den Utilitaristen. Er hält sich jedoch auch auf Kosten der etablierten Ordnung schadlos, bespöttelt darüber hinaus die Getreidezollgesetze, das Kolonialsystem, die Landwirtschaft mit ihren Problemen und Anliegen, verhöhnt den Duke of Wellington und auch die Aristokratie bekommt ihr Fett weg – so manches davon wird er jedoch später verteidigen. Der Romantiker Disraeli hatte eine angeborene Abneigung gegen die Schichten, „die nach Kontor rochen“ (das sagte man später von Peel). Dagegen lag ihm das Schicksal „der einfachen Leute“ instinktiv am Herzen; sein Wohlwollen galt ihnen, ganz gleich, wer sie waren und wie wenig er von ihnen wusste. Wie die meisten Romantiker war auch er ein Rebell gegen die gesellschaftlich Etablierten. Doch nichts zog ihn mehr an als Glanz und Gloria der High Society. Er vereinte Elemente, die für einen nicht so fantasiebegabten Geist unvereinbar gewesen wären, zu einer Haltung, die er sein Leben lang beibehielt.

Disraeli schrieb Popanilla zu Beginn des Jahres 1828, als sich sein Gesundheitszustand vorübergehend besserte. In einem Brief an den Historiker Sharon Turner teilte er mit, er erhole sich „langsam von einer jener fürchterlichen Zerrüttungen, die alle Menschen irgendwann einmal in ihrem Leben ereilten. […] Ob ich jemals wieder etwas zustande bringen werde, das mich aus der Masse herauszuheben vermag, weiß ich nicht. Ich gehöre zu den Menschen, für die ein bescheidenes Ansehen kein Grund zur Freude ist und die sehr wahrscheinlich nicht in der Lage sind, sich ein großes zu verschaffen.“13 Gut möglich, dass Disraeli von der Zerrüttung in gewisser Weise auch angezogen wurde; sie faszinierte ihn, und jeder romantische Held, der etwas taugt, müsse sie durchmachen. Bis 1829 war er soweit genesen, dass er darüber nachdachte, dem elterlichen Dach, England und seinen Gläubigern durch ausgedehnte Reisen zu entfliehen. Isaac würde eine große Reise durch den Mittelmeerraum und den vorderen Orient nicht finanzieren, weil er nach wie vor um die Gesundheit seines Sohnes fürchtete. Wie hoch dessen Schulden waren, erfuhr er nie. Um seinem Geldmangel abzuhelfen, musste Benjamin also abermals einen Beutezug in die Literatur unternehmen, und das schnell: The Young Duke entstand, mit dem aus Byrons Don Juan entlehnten Untertitel ‚Eine moralische, gleichwohl vergnügliche Geschichte‘. Disraeli schrieb, um Geld zu machen, aber trotzdem wieder schwungvoll, witzig, sarkastisch, bisweilen quälend verschnörkelt. Edward Lytton Bulwer, der sich in diesen Tagen mit Disraeli anfreundete, war der Meinung, dass sie zu viel Frivolitäten enthalte. Bulwer war Disraeli sehr ähnlich, eine ebenso geckenhafte und affektierte Person, die sich mit der (von Vivian Grey beeinflussten) Novelle Pelham, einen Namen gemacht hatte. Die Geschichte von The Young Duke – ein junger Mann befindet sich mit einer verdorbenen Gesellschaft im Krieg – ist autobiographisch eingefärbt: „Wo sind sie nun, meine Taten und Ansprüche, wo ist der Ruhm, von dem ich als Junge träumte? Die Welt gleitet mir durch die Finger. […] Mein Leben war bislang ein Fehlgriff, ein Nichts, und alles endet damit, dass ich die Schattenwelt der verhängnisvollen Frühreife mit einem weiteren unbedeutenden Gespenst bevölkere.“14

[20] Disraelis Reise in den Nahen Osten, die er im Mai 1830 antrat und die bis in den Oktober 1831 dauerte, fand folglich in einem wichtigen Abschnitt seiner Entwicklung statt, in dem er von schweren Zweifeln hinsichtlich seiner Zukunft, seiner Gesundheit und seiner Karriere geplagt wurde. Seine Briefe nach Hause, insbesondere die an seine Schwester, enthalten anschauliche, wenn auch egozentrische Schilderungen der Reise. Sarah war seine Vertraute und nahm die Stelle in seinem Leben ein, die seine Mutter nicht auszufüllen vermochte. Er wollte seine Briefe aufbewahrt wissen und verwendete Passagen daraus in seinen Romanen. Sarahs Verlobter, William Meredith, begleitete Benjamin, bis er im Juli 1831 den Pocken erlag, während die Reisenden in Kairo Station machten. Es zerriss Benjamin förmlich das Herz, als er seiner Schwester, die für den Rest ihres Lebens Junggesellin blieb, die Nachricht vom Tod ihres Verlobten überbringen musste. Eine Heirat kam für sie nicht mehr infrage, und so konzentrierte sie ihre emotionalen Energien fortan voll und ganz auf ihren Bruder.

In Malta schloss sich James Clay den Reisenden an. Clay, der mit Disraelis Bruder die Schule in Winchester besucht hatte, war ein vermögender und zu Ausschweifungen neigender junger Mann, von dem die Familie Disraeli nicht viel hielt. Er mietete eine Jacht, mit der sie ab September 1830 unterwegs waren. Clay zog später für die Radikalen ins Parlament, und eine Generation später wird er Disraeli bei der Verabschiedung des zweiten Reformgesetzes sogar wertvolle Unterstützung gewähren. Disraelis ausgefallener Kleidungsstil und sein sonderbares Verhalten riefen bei den britischen Bewohnern von Gibraltar und Malta Belustigung hervor, machten ihn jedoch auch zum Ziel von Anfeindungen. Die Offiziere in der Garnisonsmesse hielten ihn ohne Frage für einen unerträglichen Laffen. In Albanien und anderswo im Osmanischen Reich entdeckte Disraeli eine Lebensart, die ganz nach seinem Geschmack war. Als sie Janina in Albanien erreichten und er vom türkischen Großwesir empfangen wurde, schrieb er nach Hause wie „entzückt“ er darüber sei, „von einem Mann gewürdigt zu werden, der tagtäglich die halbe Provinz einen Kopf kürzer machen ließ.“ Selbst als junger Mann war Disraeli immun gegen den Abscheu, den die britischen Nonkonformisten, Evangelikalen und Liberalen vor den türkischen Gräueltaten auf dem Balkan empfanden. Seine Bewunderung galt der Macht und der Realpolitik. Einen Höhepunkt der Reise stellte der Aufenthalt in Jerusalem dar, der Wiege seiner Rasse; auf diese Erfahrung kam er in seinen Schriften häufig zurück. „Athen ausgenommen, sah ich nie etwas so wahrhaft Beeindruckendes; keine Stadt mit einer so außerordentlich schönen Lage.“15 Jerusalem war zu dieser Zeit ein heruntergekommener Flecken unter türkischer Verwaltung. Im Verlauf dieser Reise kam es auch zu zahlreichen Ausschweifungen. In einem Brief Clays an Disraeli ist die Rede von „all den Dornen, mit denen (wie Mr. Dickens, der Pförtner von Winchester, zu sagen pflegte) Venus ihre Rosen schützt“ und von Merkur, der Venus begleitet. Wenn Disraelis Nachlassverwalter und Testamentsvollstrecker, Sir Philip Rose, dessen Dokumente nicht aussortiert hätte, als Disraeli gestorben war und die viktorianische Rechtschaffenheit ihren Höhepunkt erreicht hatte, wüssten wir von diesen Dingen [21] vermutlich mehr. Zurück in England musste sich Disraeli jedenfalls einer Quecksilber-Behandlung unterziehen.

Disraeli kehrte von dem großen Abenteuer gereift zurück; er hatte mehr von sich erfahren, doch was die Zukunft bringen würde, war ungewiss wie je. Nach wie vor wollte er aus sich einen Löwen der Literatur machen, wie Byron einer war, und er hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ihm das gelingen würde. Vermutlich wäre er lieber Napoleon gewesen, es brauchte allerdings eine Revolution, damit der Weg für den Korsen frei war. Genialität ist oft gepaart mit Egozentrik, mit Narzissmus sogar, Disraeli aber muss sich unsicher gewesen sein, ob er ein Genie ist oder bloß ein mittelmäßiges Talent, das er um keinen Preis sein wollte. Das autobiographische Schreiben, wie er es in fast allen Schriften bis dato praktiziert hatte, stellte eine Form der Selbstentwicklung dar. So konnte er das Potenzial seiner Persönlichkeit zur Entfaltung bringen, ohne dass das ihm das allzu viel Einsatz abverlangt hätte. Ironie war bei Disraeli stilprägend und erlaubte ihm, zu all dem, was er über sich selbst geschrieben hatte, Abstand zu halten. Er beobachtete sich häufig selbst, vermochte allerdings nicht wirklich zu beurteilen, wie sein Bedürfnis nach Beachtung, seine Persönlichkeit und seine Art, sich selbst zu preisen, bei anderen ankam. Etwas Modernes oder gar Postmodernes haftete seiner Sorge ums Image an, seinem Glauben, dass Rhetorik und Worte Wirklichkeit schaffen und verändern können, seiner Huldigung der öffentlichen Meinung und der Berühmtheit, koste es, was es wolle. Das Leben war ein Spiel für ihn, und das wollte er unbedingt spielen und auskosten. Diese Eigenschaften werden ihn zu einer Art Anachronismus machen in einer Zeit, in der man so viel Energie darauf verwendete, das Gute vom Bösen zu unterscheiden, und in der alle Bemühungen auf das Seelenheil gerichtet waren. Zu Disraelis Glück war das Zeitalter der viktorianischen Wohlanständigkeit und Solidität erst im Entstehen begriffen, das freilich, wie jede andere Epoche auch, Menschen kannte, die vom Zeitgeist abwichen. Diese Jahre des Sich-treiben-Lassens und der Tändelei stellten jedoch für jene ein Problem dar, die ihn ein halbes Jahrhundert später in den Rang einer Ikone erhoben. Noch schwerer fiel es ihnen, mit der unmöglich abzustreitenden Tatsache zurechtzukommen, dass seine Loyalität zur Partei anfangs prekär und unstet war. Die moderne Geschichtsschreibung hat Aufschluss darüber gegeben, was es mit den Parteien zur damaligen Zeit auf sich hatte, welche Unsicherheit und welches Durcheinander sie umgab. Wenn man das bedenkt und das Bild berücksichtigt, das wir heute von Disraelis Persönlichkeit haben, brauchen seine breit gestreuten und respektlosen frühen Beutezüge in die Politik nicht länger vertuscht werden.

Vermutlich hatte er während seiner Reise damit begonnen, die beiden Bücher zu entwerfen, die er 1832 und 1833 herausbrachte, Contarini Fleming und Alroy. Das erste ist aufgrund der vielen biographischen Hinweise für uns von Interesse. Es brachte nicht den erhofften und dringend benötigten kommerziellen Erfolg. Auch in seinem Falle ist die Handlung eher dürftig und findet ein abruptes und unbefriedigendes Ende. Der Roman ist voller Reiseberichte, die aus Briefen stammen, die Disraeli während seiner Tour durch den Osten und im Laufe früherer Reisen nach [22] Hause geschickt hat. Bei The Wondrous Tale of Alroy haben wir es mit einer Art poetischer Prosa zu tun, an die Disraeli hohe Erwartungen knüpfte. William Maginn, den Disraeli als Pariser Korrespondent des fehlgeschlagenen Representative angeworben hatte und der mittlerweile das Fraser’s Magazine herausgab, parodierte das Buch wie folgt: „Ach, lieber Leser! Schau doch her, dann siehst du das lockige Haar und die schöne Stirn, die hocherhobene Nase und das glänzende Auge von Benjamin Dis-ra-e-li, dem Wunderknaben, der Alroy schrieb in Reim und Prosa, nur um zu zeigen, wie vor langen Zeiten, die Löwenflagge Judahs vom Sieg kündete.“16Alroy war ein bisschen erfolgreicher als Contarini Fleming, vielleicht weil darin häufig ein sinnlicher, sexueller Ton angeschlagen wurde, was für die damaligen Verhältnisse sehr gewagt war. Die Leserinnen hatten wohl ihre Freude an der Verführung des Helden durch die sinnliche Prinzessin Schirene, die wunderschöne Tochter des Kalifen, die ihn ins Verderben lockt. Alroy ist Disraelis erster Roman mit einem starken jüdischen Thema. Er lenkte die Aufmerksamkeit auf Disraelis Judentum, als dieser den meisten noch bestens als der Hochstapler in Erinnerung war, der Vivian Grey geschrieben hatte. Zum anderen kannte man ihn auch als ‚Disraeli den Jüngeren‘, als der er auf den Titelseiten mancher seiner Publikationen firmierte, während Disraeli der Ältere als ein äußerst achtbarer Literat und Gelehrter galt. Isaac stand unmittelbar davor, den Ehrendoktortitel der Universität von Oxford verliehen zu bekommen, den einzig möglichen akademischen Grad für einen Nichtanglikaner.

Kurz nachdem Benjamin Alroy veröffentlicht hatte, brachte Isaac The Genius of Judaism heraus, worin er seine Auffassung erörterte, dass die Tage des Judentums der Speisegesetze und all der anderen Bräuche gezählt seien, dass der Talmud und die anderen jüdischen Überlieferungen dennoch viel Wunderbares enthalten, das als ein wertvoller Beitrag zum religiösen Mainstream gelten darf. Es sei das Schicksal des Judentums, sich mit diesem Mainstream der aufgeklärten Christenheit zu vereinigen.

Eine ganz ähnliche Auffassung wird Benjamin in zahlreichen seiner späteren Schriften vertreten. Was allerdings das Temperament betraf, so konnten Vater und Sohn kaum unterschiedlicher sein. Wo jener zurückhaltend agierte und auf Ausgleich bedacht war, ging dieser auf erbitterten Konfrontationskurs und parierte jeden Angriff auf sich mit einem Gegenangriff. Die Reise durch den Nahen Osten bestärkte Benjamin in seinem Stolz auf die Rasse und in seiner Entschlossenheit, jedem antijüdischen Angriff auf sich kühn entgegenzutreten.

In Alroy setzt der Niedergang des Helden damit ein, dass er es zulässt, dass die Schmeicheleien Babylons ihn dem angestammten Glauben abspenstig machen. Als Alroy sich in der Todesstunde seinem Glauben wieder zuwendet, gewinnt er seine Würde zurück. Contarini Fleming und Alroy und große Teile seines Spätwerks verfasst Disraeli unter dem Einfluss des Orientalismus, jener breiten und vielgestaltigen europäischen Literaturströmung seiner Zeit. Für ihn sind die Hebräer Teil einer ‚semitischen‘ Rasse, die er auch als beduinische oder arabische Rasse bezeichnet, der eine besondere religiöse Aufgabe anvertraut ist.17

[23] Benjamin bemühte sich darum, ins Parlament einzuziehen. Auf seine theatralische Natur hatte die parlamentarische Bühne schon seit langem anziehend gewirkt; in seinem „Mutilated Diary“ hält er fest: „Ich könnte das Unterhaus beherrschen, obwohl es anfänglich ein großes Vorurteil gegen mich geben würde, in der größten von Neid erfüllten Versammlung der ganzen Welt. […] So, wie sie ist, macht unsere englische Gesellschaft, machen unsere aristokratischen Institutionen eine Karriere schwierig.“ Edward Lytton Bulwer war 1831 für die nahe Kornische Stadtgemeinde St. Ives gewählt worden, und dessen Beispiel spornte Benjamin an. Bulwer war zu dieser Zeit ein enger Freund, ein Seelenverwandter, und sein Haus bildete den Kristallisationspunkt von Benjamins aufblühendem Gesellschaftsleben. Bulwer setzte sich für seinen Freund ein und versuchte die Unterstützung der Whigs für ihn einzuwerben, was ihm jedoch nicht gelang. Er brachte den führenden Radikalen Joseph Hume dazu, einen Unterstützungsbrief nach High Wycombe zu schreiben, dem ein doppelter Irrtum zugrunde lag; einmal verwechselte Hume High Wycombe mit Wendover, zum anderen glaubte er, dass sich Benjamin dort nicht einem Whig entgegenstellen müsse. Disraeli versuchte insgesamt drei Mal vergeblich, High Wycombe, das man als seinen Heimatsitz betrachten könnte, zu erobern: das erste Mal bei einer Nachwahl 1832, als es nur cirka 30 Wahlberechtigte gab, und dann bei den beiden Parlamentswahlen, der vom Dezember 1832 und der vom Januar 1835, als bereits etliche hundert Personen über die Wahlberechtigung verfügten. Disraeli stellte fest, dass ihm der (wie es Dickens formulierte) ‚Eatanswill‘-Aspekt solcher Wahlveranstaltungen Genuss verschaffte, nämlich die damit verbundenen Ess- und Trinkgelage, und er lernte, die Flut an Schmähungen, Spott und Hohngelächter an sich abprallen zu lassen, die ‚Judas‘-Rufe und all das andere Geschrei: ‚Lumpensammler‘ und ‚Schafft ein Stück Schweinefleisch für den Juden herbei‘. Die Worte, mit denen er Sara Austen seine erste High-Wycombe-Wahl schildert, sind häufig zitiert worden: „Ich sprang auf den Säulenvorsprung des Roten Löwen und redete eine Stunde und eine Viertelstunde lang auf sie ein. Du kannst Dir gar nicht vorstellen, welche Wirkung das auf sie hatte. Ich machte sie alle toll. Ganz viele weinten regelrecht. Nie in meinem Leben habe ich so viele Freunde gewonnen und Feinde bekehrt. Sämtliche Frauen sind auf meiner Seite.“18

In den beiden Wahlen von 1832 trat er als Radikaler an. Er verkündete, dass er für Reformen eintrete und für solche eindeutig radikale Anliegen wie geheime Wahlen, dreijährige Legislaturperioden und Abschaffung der Besteuerung des Wissens [d. h. der Papiersteuer]. Als sich im März 1833 die Gelegenheit für einen Wahlkampf in Marylebone bot, veröffentlichte er ein Wahlprogramm als Radikaler, in dem er sich für „das großartige System der Verbesserungen [aussprach], das alle, die rechtschaffen sind, herbeisehnen müssen“, aber gegen „eine Gesellschaft von Menschen, die, nachdem sie vermöge der freiheitlichen Prinzipien die Macht erlangt haben, sich zusammenschließen, um gegen die Verfassung zu verstoßen“.19 Er zog sich zurück, trat jedoch einen Monat später, als für die vorherige Wahl ein Ungültigkeitsgesuch drohte, wieder in Erscheinung. Er brachte eine Flugschrift [24] heraus What is He?, die vielleicht als Antwort auf die Frage gedacht war, wo er stehe. Eine Zeitschrift antwortete für ihn: ‚Auf meinem Kopf‘. In der Flugschrift erklärte er, dass das aristokratische Prinzip durch die Art, wie die Reformbill (1832) dem House of Lords aufgezwungen worden ist, vernichtet wurde. Daher hatten die Torys die Pflicht, „mit den Radikalen zusammenzugehen und es zu billigen, dass sich die beiden mit Spitznamen bezeichneten politischen Gruppen unter dem gemeinsamen, allgemeinverständlichen und würdigen Titel einer nationalen Partei verbinden“.20 Disraeli vertrat zweifellos eine Anti-Whig-Haltung, doch der Toryismus hatte in diesen Tagen weniger Zukunft als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt im 19. Jahrhundert. Die Torys waren sehr uneins und hatten in der lange währenden Reformschlacht eine Niederlage erlitten; zudem waren sie im Dezember 1832 auf einen bescheidenen Rest zusammengeschrumpft. Darum formulierte er eine vage konservativ-radikale Position, die fortan als sein eigenes Markenzeichen gelten wird.

Unklar blieb, wie Disraelis unmittelbare politische Zukunft aussehen würde. Was er befürwortete, war weniger offensichtlich als das, wogegen er eine Abneigung hatte. Die nonkonformistischen kleinen Geschäftsleute, die sich hinter den Whigs formierten, konnte er nicht ausstehen. Die Utilitaristen mit ihrem absurden Glückskalkül stießen ihn ab. „Die Utilitaristen in der Politik haben große Ähnlichkeit mit den Unitariern in der Religion. Beide sparen sie in ihren Systemen die Vorstellungskraft aus, die Fantasie, diese aber leitet die Menschheit.“21 Die altbewährten Institutionen und eine vortreffliche Aristokratie, kurz, die ‚auf dem Landeigentum beruhende Verfassung‘ erregte seine Fantasie. Er hatte es nicht sonderlich eilig, die frei flottierenden Ideen mit der praktischen Politik zu verknüpfen. Als seine literarische Produktion im April 1832 ihren Höhepunkt erreichte, ging er mit einem langen Pamphlet an die Öffentlichkeit: England and France; or A Cure for Ministerial Gallomania. Hierbei handelt es sich um eine heftige Schmähschrift gegen die von Palmerston und der Whig-Regierung betriebene wohlwollende Politik gegenüber dem Regime der Orleanisten, das durch die Juli-Revolution von 1830 in Paris an die Macht gekommen war. Die Schrift hatte er zusammen mit Baron d’Haber verfasst, einem deutsch-jüdischen Bankier mit Verbindungen zum gestürzten Regime von Charles X. Die Intrigen und Verschwörungen in der Welt zogen Disraeli unwiderstehlich an, wobei er deren Bedeutung jedes Mal stark überbewertete. In dieser Phase beruhte seine Überzeugung von der eigenen Wichtigkeit maßgeblich auf solchen ‚Fühlungnahmen‘, und er wähnte, im Mittelpunkt der Ereignisse zu stehen, während er sich in Wirklichkeit am Rande befand. Die Hoffnung, einen finanziellen Vorteil aus diesen Dingen ziehen zu können, war sein ständiger Begleiter. Mit welch zwiespältigen Gefühlen Disraeli auf die Revolution blickte, kommt in Gallomania zum Ausdruck. Der mit der Welt hadernde romantische Held musste mit der Revolution sympathisieren, doch hier wittert er, wie der bigotteste Reaktionär, hinter jedem Busch einen revolutionären Verschwörer. Im Gegensatz zum Tenor von Gallomania, wurde die Förderung eines guten Einvernehmens mit Frankreich eine bestimmende Konstante für Disraeli. [25] Da nun lässt der deutliche Tory-Ton seiner Schrift Zweifel an seiner Radikalen-Glaubwürdigkeit aufkommen. Sollte er in diesem Stadium ein Radikaler gewesen sein, dann bestimmt nicht nach Art der philosophischen Radikalen, des älteren Mills etwa oder Benthams, sondern vielleicht in der Weise eines aristokratischen Rebellen wie Sir Francis Burdett. Seine Gegner in Wycombe jedenfalls waren Whigs. Bei einem von ihnen, Colonel Grey, handelte es sich um den jüngeren Sohn des Premierministers. Aus diesem Grund konnte Disraeli auf die Unterstützung durch die Torys hoffen. Bei den Dezember-Wahlen brachte er die Namen Bolingbrokes und Sir William Wyndhams ins Spiel, der Anführer der Torys im frühen 18. Jahrhundert, und nahm für sich in Anspruch, prinzipientreu zu sein. Er begann damit, die englische Geschichte in einer äußerst eigentümlichen Version darzustellen, die in Coningsby und in Sybil vollständig entfaltet ist. Eine Whig-Oligarchie hätte ein ‚venetianisches‘ System installiert, den Monarchen zu einem Dogen herabgesetzt, ein ‚holländisches‘ Finanzsystem basierend auf Staatsverschuldung unterhalten und schließlich die Französische Revolution unterstützt. Diese Auffassung nahm im Laufe der vielen Stunden Gestalt an, die Benjamin in der Bibliothek seines Vaters zubrachte, und sie stand den Bemühungen Isaacs nahe, das Ansehen Charles I. wiederherzustellen. Die politischen Ideen des 27-jährigen Benjamin waren jedoch eher unbestimmt und fließend. Ist das Leben ein Spiel, dann ist die Politik erst recht eins. Es war nicht leicht für einen romantischen Helden von byronschen oder napoleonischen Ausmaßen, sich auf die Alltagsebene des parlamentarischen Parteienhaders herabzulassen. Eine Passage aus dem Young Duke (Ausgabe von 1853) wurde häufig zitiert: „Ich muss verlässlich und berechenbar agieren, konsistent sein eben, darf meine Prinzipien nicht infrage stellen, was in England nur maximal ein Mal im Jahr geduldet wird. Mal sehen: was sind sie, die Leute? Und ich? Bin ich ein Whig oder ein Tory? Ich weiß es nicht. […] Ich komme mir vor wie Garrick, irgendwo zwischen Tragödie und Komödie. Ich gedenke ein Whig und ein Tory zu sein, im Wechsel, über Nacht.“22 Unter dieser für Disraeli typischen Leichtfertigkeit spürt man ein machiavellistisches Glücksvertrauen, das den großen Mann macht und zunichte macht, der mit seiner virtù den Kampf mit fortunas Fallstricken und Pfeilen aufnimmt. Disraeli mutete wie ein Renaissance-condottiere an. Als die Reformbill 1832 in Zweifel geriet, schrieb er an seine Schwester: „Es kümmert mich fast gar nicht, was dabei herauskommen wird, weil ich die Hoffnung habe, unter allen Umständen am höchsten zu schweben.“23

Disraelis erste Schritte in die politische Arena waren begleitet und wurden mitunter begünstigt von seinem Vorankommen in der Gesellschaft. Das Eintrittsbillet verschaffte ihm (neben anderen) Bulwer, ein wahrer Komplize. „Bulwer ist einer der wenigen, mit denen ich auf geistiger Ebene aneinandergeraten kann und das als wohltuend und nutzbringend empfinde. Er steckt voller Gedanken und Ansichten, die originell und unparteiisch zugleich sind.“ Bulwer war gefangen in einer schrecklichen Ehe mit Rosina, die einer Familie mit unkultiviertem irischem Hintergrund entstammte. Sie fand, Disraeli habe einen schlechten Einfluss auf ihren Mann; viele Jahre später verspottete sie ihn in ihrem Roman als Mr. Jericho Jabber, [26] einen ‚Jew-d’esprit‘. Bei den Bulwers traf er zum ersten Mal auf seine zukünftige Gattin, die damalige Mrs. Wyndham Lewis, „eine hübsche kleine Frau … ein Flirt und eine Schwätzerin“. Als Rosina Bulwer ihn bat, er möge sie, Mrs. Lewis, zu Tische führen, sagte er: „O, alles lieber als diese unausstehliche Frau, aber Allah ist groß“, und indem er seine Daumen in die Armlöcher seiner ausgefallenen Weste steckte – auf seine typische manierierte Art –, schritt er zu ihr hinüber.24 Einen anderen Ausgangspunkt für Disraelis gesellschaftlichen Aufstieg bildete das Haus von Dr. George Bolton und seiner Gattin Clara. Clara setzte ihre sexuelle Anziehungskraft dazu ein, um den Bekanntenkreis des Paares zu erweitern; Benjamin nannte sie später „eine Lockente“,25 jetzt aber wurde sie seine Geliebte.

Die wichtigste Adresse für Disraelis gesellschaftliche Eroberungen stellte das Haus Lady Blessingtons am Seamore Place dar. Alfred Count d’Orsay, der noch selbstsicherer und eleganter als Dandy auftrat als Disraeli, hatte mit Marguerite, der Countess of Blessington, in einer berüchtigten ménage à trois gelebt, bis ihr exzentrischer Ehemann 1829 starb. Wie Disraeli musste sich auch Marguerite mit Schriftstellerei über Wasser halten, was in Anbetracht des verschwenderischen Lebensstils, den sie selbst und mehr noch Alfred pflegte, eine Sisyphusarbeit war. Lady Blessington war eine ‚blaue‘, also eher zweitklassige Gastgeberin, denn ihre glänzend ausgestatteten Salons wurden von denen gemieden, die in der gesellschaftlichen Hierarchie die höchsten Ränge einnahmen, zumal von den Frauen. Ihr und d’Orsays erlesener Geschmack machten ihre Partys „zu dem einzigen Versuch, in der Welt dieser großartigen, missgünstigen & mit Begabungen gesegneten Stadt eine Literatenrepublik einzurichten“.26

Benjamins große Liebe der Jahre 1833 bis 1836 war Lady Henrietta Sykes, die Frau von Sir Francis Sykes, einem Baronet und Abkömmling eines indischen Nabobs und noch dazu Eigentümer eines schönen palladianischen Landsitzes (Basildon Park) sowie eines Hauses in der Londoner Upper Grosvenor Street. Henrietta hatte Francis 1821 geheiratet und vier Kinder mit ihm. Auch wenn sich das Verhältnis mit Henrietta noch als politisch nützlich erweisen sollte, war Disraeli mit dem Herzen dabei und legte die Leidenschaft eines romantischen Helden an den Tag. Wahrscheinlich hatte er Henrietta Sykes im Sinn, als er in Henrietta Temple schieb: