19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Duncker & Humblot

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

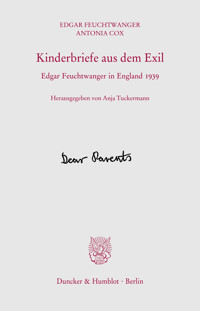

Dieses Buch dokumentiert die Kinderbriefe des heute 100-jährigen Historikers Edgar Feuchtwanger, die er seinen Eltern 1939 aus England ins nationalsozialistische Deutschland schrieb. Seine Mutter Erna und sein Vater, der Historiker, Verleger und Autor Ludwig Feuchtwanger, Bruder des Schriftstellers Lion Feuchtwanger, hatten den 14-jährigen Sohn von München ins rettende Exil geschickt. Mit kindlicher Offenheit und feinem Humor berichtet er in seinen Briefen vom Alltag in England und bemüht sich, ihnen die Sorge um ihn zu nehmen. Zugleich ist seine Angst um die Eltern immer spürbar. Die Briefe sind eingebettet in ein Gespräch Edgar Feuchtwangers mit seiner Tochter Antonia Cox über seine Kindheit und den Neuanfang in England. Die Herausgeberin Anja Tuckermann stellt den Briefen weitere Dokumente aus dem Familienarchiv zur Seite. Im Vorwort berichtet sie von der lebensbedrohlichen Situation in Deutschland, den Bedingungen bis zur Ausreise der Eltern drei Monate später und vom weiteren Schicksal der Familie in England bis 1947.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

[1]

EDGAR FEUCHTWANGER / ANTONIA COX

Kinderbriefe aus dem Exil

[3]

Kinderbriefe aus dem Exil

Edgar Feuchtwanger in England 1939

Von

Edgar Feuchtwangerund Antonia Cox

Herausgegeben von

Anja Tuckermann

Duncker & Humblot • Berlin

[4]

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation inder Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten© 2024 Duncker & Humblot GmbH, BerlinSatz: Textforma(r)t Daniela Weiland, GöttingenDruck: CPI Books GmbH, LeckPrinted in Germany

ISBN 978-3-428-19260-2 (Print)ISBN 978-3-428-59260-0 (E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papierentsprechend ISO 9706 @

Internet: http://www.duncker-humblot.de

[5]

Edgar in Lederhose 1936

[6]

Passbild von Edgar

[7]

Vorwort

Dieses Buch dokumentiert eine bisher ausgesparte Facette aus dem Leben von Edgar Feuchtwanger: die Kinderbriefe, die er vor 85 Jahren aus dem englischen Exil an seine Eltern in München schrieb. Edgar Feuchtwanger feiert am 28. 9. 2024 seinen 100. Geburtstag in England, wo er seit seinem 14. Lebensjahr lebt. Seine Mutter Erna Rosina Feuchtwanger, geb. Rheinstrom (*1887 in Karlsruhe), und sein Vater Ludwig Feuchtwanger (*1885 in München) zogen nach Edgars Geburt in den 2. Stock der Grillparzerstraße 38 in München-Bogenhausen. Unweit ihrer Wohnung befand sich die Margarinefabrik Neumann & Feuchtwanger, gegründet von Großvater Elkan Feuchtwanger, nun geführt von Ludwigs Bruder Fritz Feuchtwanger.

Edgars Vater, der Rechtsanwalt, Verleger und Autor Ludwig Feuchtwanger, hatte acht Geschwister. Sein älterer Bruder war der weltberühmte Schriftsteller Lion, sein jüngerer Bruder Martin war Verleger in Halle a. d. Saale1, seine Schwester Bella Journalistin und Autorin in dessen Hallenser Verlag. Der jüngste Bruder Berthold arbeitete als Kaufmann und spielte Fußball bei der Jugendmannschaft des FC Bayern2. Die Schwestern Franziska, Henny3 und Medi waren verheiratet und hatten wie Bella, im Gegensatz zu den Söhnen der Familie, nicht studieren dürfen. Ludwig Feuchtwangers weit gefächertes Interesse richtete sich besonders auf die Geschichte von Religionen und Nationen. 1920 gab er die in Deutschland einflussreiche Polemik „Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrags“ von John M. Keynes heraus.

Edgar Feuchtwanger hat ein wechselvolles Jahrhundert erlebt. In seinem Geburtsjahr wurde in der Weimarer Republik zweimal gewählt und allmählich stabilisierte sich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs die Lage im Deutschen Reich. In Bayern jedoch wurde Adolf Hitler, der wegen Hochverrats nach einem Putschversuch in Festungshaft saß, vorzeitig entlassen.

[8]

1933, als Edgar acht Jahre alt war, wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt und schaffte mit seiner Partei, der NSDAP, in rasantem Tempo alle demokratischen Rechte ab. Nachdem die politischen Gegner weitgehend brutal ausgeschaltet worden waren, wurde die jüdische Bevölkerung drangsaliert, bedroht und ausgegrenzt mit dem langfristigen Ziel, sie auszurauben und zu vertreiben, später sie zu ermorden.

Im selben Jahr, am 15. 9. 1933, zog die Großmutter mütterlicherseits, Lina Karolina Rheinstrom, zur Familie in die Grillparzerstraße 38.

Edgar besuchte 1933 noch die Gebele-Grundschule, anschließend ging er auf das Maximilians-Gymnasium – bis zum Pogrom am Mittwoch, den 9. November 1938. In der Schule bekam er die wachsende Ausgrenzung und Feindschaft gegenüber Juden zu spüren. Besonders in der Grundschule wurden die Kinder seit 1933 mit der Weltanschauung der Nationalsozialisten indoktriniert. Edgars Schulheft aus dieser Zeit zeugt davon – er musste, wie alle Kinder, in Sütterlin-Schönschrift über Hitler, Hindenburg und Horst Wessel schreiben, Hakenkreuze malen, Feinde Deutschlands auflisten, Gedichte zum Geburtstag des „Führers“ abschreiben. Sein Vater sollte immer wieder im Schulheft unterschreiben, das tat er, so erinnert sich Edgar, ohne irgendeine Regung zu zeigen.

Die Eltern förderten Edgar vielseitig. Er bekam Geigen- und Klavierunterricht und hatte es darin so weit gebracht, dass seine Musiklehrerin ihm eine Laufbahn als Musiker empfahl.

Wie in den meisten Haushalten dieser Gegend wohnten und arbeiteten auch bei den Feuchtwangers Hausangestellte und Edgar hatte wechselnde Kindermädchen. Über seine Kindheit und sein späteres Leben in England schrieb er das Buch Erlebnis und Geschichte.4

Unweit ihres Hauses wohnte am Prinzregentenplatz Hitler. Einmal, noch klein und an der Hand des Kindermädchens, hatte Edgar ihn auch persönlich auf der Straße gesehen. Wenn auch die Eltern und Verwandten ihn behüteten, so war doch das öffentliche und private Verleumden, Demütigen und Bedrohen von jüdischen Menschen allgegenwärtig und darum beeinträchtigte es selbstverständlich auch die Kinder. Laut einer früheren Nachbarin in der Grillparzerstraße äußerte die Hausbesitzerin die Meinung, es wohnten zu viele Juden im Haus.5

[9]

Der Novemberpogrom war von den Nationalsozialisten von langer Hand geplant und vorbereitet und so kamen am frühen Morgen des 10. 11. 1938 Gestapo-Männer zu den Feuchtwangers in die Wohnung, nahmen Edgars Vater mit und verschleppten ihn ins Konzentrationslager Dachau. An diesem Tag wurden 10.911 überwiegend wohlhabende jüdische Männer inhaftiert. Sie wurden besonders schikaniert und misshandelt, um sie zur Aufgabe ihres Besitzes und zur Ausreise zu zwingen.

Noch am selben Tag erschienen wiederum andere Gestapo-Männer mit Helfern, um die wertvollen Bücher seiner Bibliothek zu rauben; sie nannten es „sicherstellen“. Sie brauchten zwei Tage, um die Bücher herauszusuchen, in 22 Kisten zu verpacken und abzutransportieren. 100 besonders wertvolle Bücher wurden von München nach Berlin gebracht und sofort in einem „Panzerschrank“ eingeschlossen, wie die Gestapo protokollierte.6

Edgar blieb ab dem 10. November zu Hause und schon wenige Tage später wurde jüdischen Schülerinnen und Schülern landesweit der Schulbesuch in öffentlichen Schulen verboten. In ihrer Angst um den Vater suchte die Mutter zunächst verschiedene Behörden und Personen wie ehemalige Freunde und Autoren des Vaters auf, von denen sie – vergeblich – hoffte, dass sie sich für den Vater verwenden würden. Und sie begann sich für die ganze Familie, und insbesondere für Edgar, um die Emigration nach England zu kümmern. Nach der Entlassung von Ludwig Feuchtwanger aus dem KZ Dachau am 19. Dezember 1938 und nachdem er sich von den Folgen der Gewalt, Schikanen und des Hunger etwas erholt hatte, befasste auch er sich mit den Vorbereitungen zur Ausreise. Sehr bald war klar, dass die Familie nach England gehen würde. Unter drei Bedingungen konnten Emigranten in Großbritannien einreisen. Entweder wollten sie sich nur vorübergehend aufhalten, weil sie zum Beispiel in die USA oder nach Südamerika weiterreisen wollten, oder sie hatten in England schon eine Anstellung gefunden und damit eine Arbeitserlaubnis, oder jemand bürgte für sie bzw. hinterlegte ausreichend Geld, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Letzteres gelang schließlich, denn Lion Feuchtwanger, ihr Schwager Jakob Reich, sowie Heinrich Rheinstrom, der Bruder von Edgars Mutter, konnten zusammen 1.000 Pfund für die dreiköpfige Familie hinterlegen. Damit wurde für sie ein Affidavit ausgestellt, mit dem sie im britischen Konsulat in München Einreisevisa erhielten.

[10]

Über das Komitee der „Society for Protection of Science and Learning“, das 1933 unter dem Namen „Academic Assistance Council“ gegründet worden war, um verfolgten Wissenschaftlern die Flucht zu ermöglichen, bekam die Familie Feuchtwanger Unterstützung von Professor Charles Singer, Historiker für Medizin, Technik und Wissenschaft, sowie seiner Frau Dorothea Waley Singer, geb. Cohen, eine Paläografin und ebenfalls Wissenschafts- und Medizinhistorikerin. Sie stellten den Kontakt zur Familie Dyson in St. Mawes in Cornwall her. Beryl und Malcolm Dyson erklärten sich bereit, Edgar aufzunehmen, sich um ihn zu kümmern und ihn zu fördern – zusammen mit ihren Freunden und Nachbarn, dem jungen schottischen Historiker George Pryde und seiner Frau Florence, dem pensionierten Commander Bertram Phibbs und seiner Frau Dorothy und anderen.

Für die Emigration galt es unzählige Dokumente zu beschaffen. Für Edgar wurden u. a. Zeugnisse besorgt: das Austrittszeugnis des Gymnasiums und ein Zeugnis der Musikschule, ein Gesundheitsattest. Außerdem der Reisepass und das in den Pass gestempelte Visum. Alle Dinge, die er nach England mitnehmen wollte, mussten bis zur letzten Kleinigkeit maschinengeschrieben aufgelistet, taxiert, besteuert und genehmigt werden. Was schon vor 1933 in Besitz war, musste gekennzeichnet werden. Ein Liftvan7 für das Umzugsgut musste bestellt, eine Schiffspassage gekauft werden. Vor der Reise musste vom Inhalt seines Koffers eine Packliste geschrieben werden, ein Gerichtsvollzieher schätzte den Wert der Dinge, anschließend musste die Liste von der Devisenstelle genehmigt werden. Auch der Liftvan musste in Anwesenheit eines Gerichtsvollziehers gepackt werden, anschließend wurde die Kiste versiegelt.

[11]

Gut drei Monate nach dem Pogrom befand sich Edgar schon in St. Mawes an der Südküste Englands, liebevoll aufgenommen von der Familie Dyson mit den beiden kleinen Kindern.

Nach der Zeit von der Abfahrt aus München, der Ankunft in England und zum Wiedersehen mit seinen Eltern hatte Edgar Feuchtwangers Tochter Antonia Cox ihren Vater immer wieder gefragt. Zusammen lasen sie seine Kinderbriefe an die Eltern und sie schrieb auf, was er dazu berichtete.

Knapp zehn Tage vor seiner Abreise schrieb Beryl Dyson an Edgars Eltern, um ihnen zu erklären, in was für eine Familie mit welchen Freunden Edgar aufgenommen werden würde und was sie sich für Edgar vorstellten. Dabei ging es auch um seine Schulbildung. Zum Zeitpunkt seiner Reise war er schon seit drei Monaten nicht mehr in die Schule gegangen.

Offenbar hatte Ludwig Feuchtwanger schon zuvor an die Dysons geschrieben, denn in ihrem ausführlichen Brief schreibt Beryl Dyson: „Bitte sprechen Sie nicht von Dienst. Wir tun nur das, von dem wir hoffen, dass es jemand für unsere Kinder in einer ähnlichen Situation tun würde.

Wir freuen uns Edgar kennenzulernen und hoffen, dass er bei uns glücklich sein wird. Wir wollen alles dafür tun.“

Sie bereiteten sich auf alles genau vor, fragten nach seiner Gesundheit, nach den religiösen Vorstellungen der Eltern für Edgar. Die Unsicherheit, die auch aus Edgars Briefen aus England sprach, hatte Beryl Dyson schon im Vorhinein formuliert:

„Wir können uns vorstellen, was für ein großer Kummer es für Sie und Ihre Frau sein muss, sich von Ihrem Sohn zu trennen, auch wenn sich herausstellen sollte, dass es nur für kurze Zeit ist.“

Ob nämlich die Eltern wirklich würden nachkommen können, schien allen ganz und gar nicht sicher. Schon seit Dezember 1938 wurden gruppenweise Kinder mit den sogenannten Kindertransporten nach Großbritannien geschickt, auch wenn die Eltern absehbar oder sicher nicht die Möglichkeit hatten, ihren Kindern nachzureisen. Insgesamt kamen so bis zum Kriegsbeginn im September 1939 etwa 10.000 jüdische Kinder aus Deutschland, Österreich, Polen und der Tschechoslowakei ins Land, unter ihnen auch Edgars Kindheitsfreundin Beate Siegel.

[12]

Beryl Dyson schrieb auch einen einfühlsamen, deutlich an ein Kind gerichteten Brief an Edgar. Darin bemüht sie sich, ihm die Sorge zu nehmen, was den Erwerb der englischen Sprache betrifft.

Edgar kam am 15. Februar 1939 mit dem Schiff in England an, reiste mithilfe von Mitpassagieren offiziell ins Land ein und fuhr mit seinem Koffer zum Bahnhof Liverpool Street in London.

Die erste Postkarte an seine Eltern schrieb er direkt nach der Ankunft, noch im Taxi auf dem Weg vom Bahnhof Liverpool Street in Richtung Paddington Station. Das geschah auf Geheiß von Trude Scharff, die schon zuvor emigriert war, ihn am Bahnhof erwartet und eine Karte dabei hatte. Edgar war auch vorbereitet: Seine Eltern hatten ihm frankierte Postkarten mitgegeben mit dem Auftrag, ihnen so oft wie möglich eine zu senden. Man kann ihre Sorge und Sehnsucht um ihr einziges Kind nur ahnen. Edgar fuhr noch am selben Tag mit dem Zug von Paddington Station weiter nach Truro in Cornwall, wo ihn die Dysons abholten.

Nach seiner Ankunft sandte Malcolm Dyson ein Telegramm an Edgars Eltern, um seine gute Ankunft zu bestätigen, und am folgenden Tag schickte er einen Brief hinterher: „Ich hoffe, dass er nicht so einsam sein wird. Ich fürchte aber, dass er das anfangs sein wird, weil wir hier in einem ziemlich kleinen Ort sind und es keine Kinder in seinem Alter gibt.“

So umsichtig wie schon seine Frau bat auch er, ihnen gleich mitzuteilen, falls Edgar sich aus irgend einem Grund nicht wohl fühlen sollte:

„Falls er je in seinen Briefen an Sie unglücklich erscheint, aus Gründen, die wir beheben können, dann hoffe ich, dass Sie uns das so bald als möglich mitteilen.“

Alle Erwachsenen waren bemüht, ihn zu beschützen und zu behüten, aber sie wussten, dass sie weder die Trennung noch die Sorge Edgars um seine Eltern beheben konnten.

Auch Edgar schrieb seinen ersten Brief an die Eltern. Darin berichtete er ihnen vor allem von der Reise.

Schon hier sind die drei wiederkehrenden Themen enthalten. Erstens hatte er seinen Eltern nun eine Erfahrung voraus, er erklärte und gab Ratschläge: In diesem ersten Brief riet er ihnen, wie sie reisen sollten, nämlich erster Klasse im Schiff und dritter Klasse im englischen Zug. Und zweitens wollte er ihnen die Sorgen nehmen. „Ihr könnt ganz beruhigt [sein]. Schreibt bald.“ Und drittens beinhaltete dieses „Schreibt bald“ schon die in den folgenden Wochen drängender werdende Sorge um die Eltern. Wie es ihnen erginge, ob sie schnell würden nachkommen können, vielleicht auch, ob sie überhaupt nachkommen könnten.

[13]

Schon zwei Tage nach seiner Ankunft begann Beryl Dyson Edgar zu unterrichten und berichtete den Eltern ausführlich davon. Auch um die Fortsetzung seines Musikunterrichts bemühten sich die Dysons – sie waren auf Edgars Ankunft gut vorbereitet und verloren keine Zeit. Auch Edgar in seinen Briefen nicht. Er schrieb regelmäßig, verwendete keine Floskeln, erzählte von seinen Aktivitäten und Plänen, fragte nach den „Auswanderungsdingen“ der Eltern, bat um einen neuen Violinbogen, berichtete noch einmal von der Reise, von den Kindern der Familie Dyson, alles so, wie es ihm offenbar beim Schreiben in den Sinn kam; ein Kind, das mit seinen Eltern ganz natürlich Gedanken und Erlebnisse teilte, obwohl es gerade aus seinem Land flüchten musste. Er kannte aus Deutschland jedoch die Angst um das Leben, besonders durch die Verschleppung des Vaters nach Dachau. Mehrere seiner Onkel waren ausgebürgert worden oder ins Ausland geflüchtet und die Furcht vor der Entdeckung der engen Verwandtschaft mit dem von den Nazifunktionären gehassten Lion Feuchtwanger war im Kontakt mit Behörden oder bei Polizeikontrollen immer da. Spätestens seit dem Novemberpogrom war die Gefahr für Juden in Deutschland offensichtlich und Edgar wollte helfen, seine Freundin Beate Siegel in Sicherheit zu bringen. Wahrscheinlich hatte er mit Beryl Dyson darüber gesprochen, denn sie war über ihre Freunde George und Florence Pryde aus Schottland darüber im Gespräch; eventuell könnte eine ihnen bekannte schottische Familie ein Kind aufnehmen. Aus diesem Grund bat Edgar die Eltern drei Tage nach seiner Ausreise, Beates Personalien zu schicken. Zuerst dachte er „an Mr. Dyson“ zu schreiben, strich dann durch und schrieb „an mich“. Er war in kurzer Zeit, genau genommen seit November 1938, aber besonders nach seiner Ausreise erwachsen geworden.

Er freute sich, von seinen Eltern jeden Tag eine Karte zu erhalten, und betonte in seinen Briefen, wie glücklich er in St. Mawes sei. Noch im selben Monat wechselte er ins Englische, schrieb seinen Eltern nur noch selten auf Deutsch und erklärte ihnen die korrekte Aussprache und den

Gebrauch einiger Wörter. Auch berichtete er ihnen sehr ausführlich über seine Lernfortschritte. Auch im Brief vom 28. Februar 1939 scheint deutlich die Mischung aus Erleichterung, in Sicherheit zu sein, und Sorge um die Eltern durch:

[14]

„Ich bin sehr froh, hier zu sein. Kommt so schnell wie möglich! Was ist mit deiner Arbeit bei Macmillan’s und mit Deinem Komitee? Ist das jetzt besser? Bitte schreib bald. Ich freue mich sehr, am Samstagabend mit Euch zu sprechen.

Dr. und Mrs. Dyson, ich schreibe das noch mal, sind ganz besonders nette Leute. Aber die anderen Leute sind auch sehr nett. (…) Kommt so schnell wie möglich.

Bis dahin alles Gute, 1000 Küsse.

Euer Bürschi“

Bürschi hieß Edgar in der Familie, aber auch die gesamte Nachbarschaft nannte ihn so, der Vater wurde Ludschi oder Doktor Ludwig genannt. Offenbar hatten die Eltern Edgar den Auftrag gegeben, einer ganzen Reihe von Leuten zu schreiben. Er hatte eine lange Liste von Adressen bei sich, konnte sich aber zum Briefeschreiben nicht überwinden. An seine Eltern schrieb er entschuldigend: „Ich bin schlecht im Briefe schreiben, deswegen habe ich nur wenigen Leuten geschrieben.“

Beryl Dyson berichtete den Eltern, wie er mit dieser Liste kämpfte und sie ihn neckten und darüber lachten, weil er sie einfach nicht abarbeiten konnte.

In keinem Brief und auf keiner Karte Edgars fehlt ein Satz, dass er sich seine Eltern herbeiwünschte oder nach ihrer Ausreise fragte. „Ich bin sehr glücklich hier und hoffe, ihr kommt bald.“ schreibt er am 6. März 1939. Der Einmarsch von Wehrmacht und SS in Tschechien sorgte für große Unruhe und Kriegsangst in Großbritannien. Die von Vielen kritisierte britische Beschwichtigungspolitik im Kontakt mit Hitler war endgültig vorbei. Edgar las mit Malcom Dyson in den Zeitungen und sie wollten sich auch eine Münchner Zeitung besorgen, um zu erfahren, wie von deutscher Seite aus darüber berichtet wurde. Die Emigranten und vielleicht besonders die Kinder standen nun umso mehr unter Anpassungsdruck. Edgar wurden gleich zu Beginn seines Aufenthalts die Haare zu einem englischen Schnitt umgeschnitten. Sein Name stellte kein Problem dar, weil Edgar, wie er in einem Brief schrieb, auch ein englischer Name war. Edgar hielt sich daran, nicht öffentlich deutsch zu sprechen und da er außerdem mit großer Intensität täglich Englisch lernte, verfasste er seine

Briefe an die Eltern sehr bald fast ausschließlich auf Englisch. Sie gaben sich Mühe, auf Englisch zu antworten, und Edgar korrigierte ihre Fehler, bescheinigte seinem Vater trocken und altklug, dass sein ganzer Brief nach Lexikon klinge. Aber mit steigender Sorge und den drängenden Fragen schrieb er wieder mehr auf Deutsch.

[15]

Spätestens ab dem 21. 3. 1939 erwartete Edgar seinen Vater in England, die Mutter sollte nachkommen. „Wie lange glaubst Du, Mama, wird es dauern, bis Du hierher kommen kannst? Mach so schnell, wie es geht!“

Am 28. 3. 1939 hatte er erfahren, dass der Vater doch noch nicht kommen konnte: „ Warum, lieber Papa, verschiebst Du Deine Abreise immer wieder, wie gewöhnlich? Zögere nicht zu lange!“

Trotz der Sorgen erzählte er ihnen dennoch immer auch von seinem Alltag, seinen Beobachtungen und Erlebnissen. Dass er, als er das erste Mal allein zum Musikunterricht fahren sollte, in den falschen Bus gestiegen war. Dass in St. Mawes nur die Kinder armer Familien in die öffentlichen Schulen gingen. Anfang April 1939 berichtete er den Eltern vom Seder8 des Pessachfestes. Sogar zwei Mal schrieb er davon, denn es schien ihn zu beschäftigen, dass alles auf Englisch gelesen und gesprochen wurde. Er hatte im September 1937 seine Bar Mizwah in der Münchner Hauptsynagoge gehabt, wofür er zuvor unterrichtet worden war und die hebräische Aussprache hatte lernen müssen. Es war seine Einführung in die Religion, die vielleicht ein Interesse an einer Zugehörigkeit geweckt hatte. „Dann kam ich nach England und es war plötzlich wieder vorbei und nichts mehr damit“, sagte er im September 2023 bei meinem Besuch bei ihm in Winchester.

Im auf Deutsch geschriebenen Brief vom 5. April wurde er unruhiger:

„Wie stehen Eure Sachen? Bitte schreibt mir genau über das!

Sonst gibt es nicht viel Neues. Ich habe jetzt vier Wochen keine Music-lessons, weil Osterferien sind.

Viele Grüße und Küsse auch an Papa, den ich bald zu sehen hoffe.“

Sechs Tage später schrieb er an beide Eltern, sprach aber eigentlich nur die Mutter an:

[16]

„Ich hoffe, dass Papa sich beeilt. Er sollte mir sofort schreiben, wenn er in London ankommt. Weiß er, wo er wohnen wird? Und wer holt ihn vom Bahnhof ab? Bitte schreibt alle diese Sachen sehr genau.“

Die Rollen schienen getauscht zu sein. Edgar schrieb über seinen Vater wie ein Vater über seinen Sohn. Der Erfahrungsabstand zwischen Eltern und Sohn war größer geworden. Sie wussten voneinander, wie ihre jeweilige Situation war, aber ganz genau eben doch nicht. Es ist auch nicht sicher, ob die Eltern ihm wirklich „alle diese Sachen sehr genau“ berichten konnten. Inzwischen telefonierten die Eltern und Edgar nach Verabredung häufiger miteinander, jeweils samstags um 19 Uhr britischer Zeit.

In München lösten die Eltern indessen die Wohnung auf, die sie zum Ende des Monats April verlassen mussten.

Schon im April 1938 waren Juden gezwungen ihren gesamten Besitz in einem Vermögensverzeichnis aufzulisten, das ging von den Büchern, Möbeln, Haushaltsgegenständen über die Bankkonten bis zur Leibwäsche und den Strümpfen. Das Vermögensverzeichnis musste beim Finanzamt hinterlegt werden. Zum Pogrom im November brauchte man sich also nur dieser Verzeichnisse zu bedienen, um bei den richtigen Personen stehlen zu gehen – „sicherzustellen“, wie die Gestapo das nannte. In der Folge des Novemberpogroms 1938 wurde der jüdischen Bevölkerung dann auferlegt insgesamt 25 % ihres Vermögens abzugeben, „Sühneleistung“ nannte die Finanzverwaltung diese Abgabe. Aufgrund der bereits erfolgten Wertberechnung der Objekte im Vermögensverzeichnis wurde die Abgabe für jede jüdische Familie oder Person festgelegt. Wer das Land verlassen wollte, musste zudem eine sogenannte Reichsfluchtsteuer von 25 %, wiederum auf das Gesamtvermögen bezahlen, von dem aber nun schon 25 % der „Sühneleistung“ fehlten. Zur Berechnung dieser Steuer wurde neben dem vorhandenen Geld ebenfalls der geschätzte Wert der Gegenstände im Vermögensverzeichnis einbezogen, was bedeutete, dass die meisten Juden letztlich fast gar kein Geld mehr besaßen. Darüber hinaus gingen die Finanzämter seit 1938/39 dazu über, Sicherheitsbescheide für Juden zu erlassen, d. h., sie konnten damit die Reichsfluchtsteuer von 25 % als Vorauszahlung einziehen. Diese perfide Ausraubungspraxis der Finanzverwaltung folgte offenbar der Annahme, dass die jüdische Bevölkerung in Gänze vertrieben werden würde.9 Wie aus einem Briefwechsel mit der Finanzbehörde in München ersichtlich ist, konnte Ludwig Feuchtwanger erwirken, dass ihm der Anteil der sogenannten „Judenvermögensabgabe“ vom Wert der ihm im November 1938 geraubten Bücher vor seiner Ausreise abgezogen und zurückerstattet wurde. Das waren immerhin mehrere hundert Reichsmark, die die Familie mehr als nötig gebrauchen konnte. Allein für die beiden fünf Meter langen Liftvans, die mit dem verbliebenen Besitz nach England verschifft wurden, mussten die Eltern 2.450,- Reichsmark bezahlen. Zu Edgars Überraschung wurde ihnen sogar die Mitnahme der Nähmaschine und des Konzertflügels erlaubt, der bis heute in seinem Haus steht.

[17]

Kopf der Bücherliste