15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Siedler

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

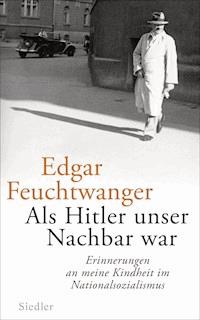

100. Geburtstag von Edgar Feuchtwanger am 28. September 2024: Die Erinnerungen eines Jahrhundertzeugen

Edgar Feuchtwanger, der Neffe Lion Feuchtwangers, ist fünf, als seine Familie und er am Münchner Prinzregentenplatz einen neuen Nachbarn bekommen: Adolf Hitler. Buchstäblich als Augenzeuge erlebt Edgar von da an den Aufstieg Hitlers mit und beobachtet, zunächst kindlich-naiv, dann mit zunehmender Klarheit, wie die Nationalsozialisten Deutschland in eine brutale Diktatur verwandeln.

Edgar Feuchtwanger wächst in behüteten, bildungsbürgerlichen Verhältnissen auf. Sein Vater ist Verleger des angesehenen Verlages Duncker & Humblot, seine Mutter Pianistin. In seinem jüdischen Elternhaus geben sich die Intellektuellen der Weimarer Republik die Klinke in die Hand: Schriftsteller, Maler, Musiker. Sein Onkel Lion, der berühmte Autor, geht ebenso ein und aus wie Carl Schmitt und Thomas Mann. Doch mit dem Aufstieg Adolf Hitlers, dem Nachbarn der Feuchtwangers, legt sich ein Schatten über Edgars Kindheit, der zunehmend düsterer wird. Mit immer neuen Schikanen werden die deutschen Juden gedemütigt und ausgegrenzt, der Vater verliert seine Stelle und wird verhaftet, als im November 1938 in ganz Deutschland die Synagogen brennen. Anrührend, eindrucksvoll, oft komisch und traurig zugleich berichtet der renommierte Historiker Edgar Feuchtwanger in seinen Erinnerungen vom Untergang der Weimarer Republik, vom Verlust der Kindheit und von einer großbürgerlich-jüdischen Welt, die es in Deutschland heute so nicht mehr gibt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 272

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Edgar Feuchtwangermit Bertil Scali

Als Hitler unser Nachbar war

Erinnerungen an meine Kindheit im Nationalsozialismus

Aus dem Französischen von Antje PeterMit einem Nachwort von Bertil Scali

Siedler

1929

Als glückliche Bestimmung gilt es mir heute, daß das Schicksal mir zum Geburtsort gerade Braunau am Inn zuwies. Liegt doch dieses Städtchen an der Grenze jener zwei deutschen Staaten, deren Wiedervereinigung mindestens uns Jüngeren als eine mit allen Mitteln durchzuführende Lebensaufgabe erscheint!

Adolf Hitler, erster Satz aus Mein Kampf

ICH HABE ES GERN, wenn sie mir dieses Klavierstück vorspielt. Es ist ein Menuett. Sie hat mir gesagt, dass Mozart es in meinem Alter komponiert hat. Ich bin fünf Jahre alt. Ich höre die Melodie, sie ist sehr hübsch. Ich möchte tanzen. Am Boden ausgestreckt, schwimme ich auf dem Parkett, als wäre es ein See. Die Sessel sind Boote, das Sofa eine Insel und der Tisch ein Schloss. Wenn Mama mich sieht, wird sie mich ausschimpfen und sagen, dass ich meinen Anzug schmutzig mache. Das ist mir egal. Jedenfalls stört es mich nicht. Jetzt liege ich bäuchlings auf dem Stuhl. Mit meiner Flinte bewaffnet, fürchte ich mich nicht vor dem Angriff der Franzosen. Ich bleibe im Versteck.

Heute Morgen habe ich mich wieder gefürchtet, als die armen Leute an der Tür geklingelt haben, unten, bei Frau Heckelmann. Mama ist hinuntergegangen, und ich habe alles von oben, von der Treppe aus, beobachtet. Sie hatten Bärte, ihre Kleidung war zerrissen. Sie wollten Geld. Sie verkauften Schnürsenkel. Mama kam wieder hoch und ging an mir vorbei, ohne mich zu bemerken, nahm einen Laib Brot, wie ich ihn mag, frisch und knusprig, mit einer goldgelben Kruste, die oben geflochten ist wie Mädchenzöpfe, und dann ging sie wieder hinunter. Als sie den Armen das Brot gab, lächelten sie ihr zu und gingen wieder zurück auf die Straße.

Am Nachmittag kamen andere. Mama spielte noch Klavier, immer noch dieses Stück, das am Ende so schnell wird, sie lachte und ich drehte mich im Kreis, während das Stück vorüberflog.

Die Bettler sind wiedergekommen. Ich habe gehört, wie sie an die Tür trommelten. Mama unterbrach ihr Spiel und machte ihnen auf. Einer von ihnen schrie laut. Er meinte, dass man ihnen das Haus weggenommen habe und die Ersparnisse, und dass sie auf der Straße stünden mit ihren Kindern. Er sagte, es sei wegen der Juden. Ich habe Angst bekommen und wollte losweinen. Mama war freundlich, und ein dicker Mann, der größer und kräftiger war als die anderen und einen langen weißen Bart hatte, sagte, er kenne sie. Er rief:

– Das ist eine Feuchtwanger!

Er zerrte an dem Giftzwerg, der im Hintergrund brüllte und erklärte, er habe Onkel Lion kennengelernt und sogar seine Bücher gelesen. Ich war oben in meinem Versteck und lag mit meiner Flinte auf der Lauer. Ich wäre gern unsichtbar gewesen wie in dem Buch, das mir abends vorgelesen wird. Der Bärtige zwinkerte mir zu und sagte zu dem Kleinen, dass er ihm auf die Nerven gehe mit seinen Judengeschichten. Mama dankte ihm freundlich und bat Rosie, etwas Wurst zu holen. Rosie, das ist mein Kindermädchen. Sie ging an mir vorbei, ich robbte auf dem Boden herum wie ein Soldat und sie sah mich nicht. Ihre weiße Schürze und das schwarze Kleid raschelten. Ich kroch auf einen Stuhl und sah, wie sie in die Küche ging. Sie murmelte etwas im Dialekt, in dieser anderen Sprache, die sie spricht, wenn niemand sie hört. Sie schimpfte über die Armen, nannte sie Dummköpfe und fluchte, so viel Wurst habe man schließlich auch nicht und sie wisse nicht, was man nun zu Abend essen solle. Sie kam zurück mit der Wurst und lächelte dem großen Mann zu. Er bedankte sich bei ihr, segnete meine Mutter und ging mit seinen Leuten davon.

Mama sprach mit Tante Bobbie, unserer Nachbarin von oben, die heruntergekommen war. Ich konnte nicht viel verstehen. Ich glaube, Tante Bobbie sagte zu ihr, dass wir noch Probleme bekommen würden wegen meines Onkels, wenn er nicht aufpasste mit seinen Büchern. Onkel Lion ist Schriftsteller. Er denkt sich Geschichten für die Großen aus. Mama lächelte Tante Bobbie zu und versprach ihr, Onkel Lion zu warnen. Sie versuchte, sie zu beruhigen, und riet ihr, sich keine Sorgen zu machen, die Bettler da draußen seien nichts als arme Schlucker, die erst im Krieg waren und dann alles verloren hatten. Ich rannte zum Fenster, um ihnen nachzusehen. Sie klingelten am Haus gegenüber und bildeten zusammen mit ein paar anderen einen kleinen Trupp.

Seit heute Morgen beobachte ich die Armen vom Fenster aus. Sie sind unten am Haus. Und wenn sie angreifen? Ich habe meine Flinte! Mama hat mich gesehen. Sie lächelte mir zu und kam zu mir, schloss die Vorhänge und sagte, es gebe gleich einen Nachmittagsimbiss. Ich habe sie gefragt, was ein Jude sei, und sie flüsterte mir ins Ohr, ich sei noch zu klein, um das zu verstehen.

Ich bin vielleicht erst fünf Jahre alt, aber ich verstehe alles. Ich weiß, was ein Jude ist! Einmal hat mein Vater darüber mit meiner Mutter gesprochen, und ich war dabei. Sie bat ihn, das Thema zu wechseln, weil ich für so was noch nicht alt genug sei, worauf er sagte, ich würde es ohnehin nicht verstehen, und weitersprach. Ich spielte auf dem Fußboden mit meinen Spielzeugautos und tat so, als ob ich nicht zuhörte. Aber ich habe alles gehört. Er sprach von den Nazis, die die Juden nicht mögen. Die Juden, das sind wir, die Familie Feuchtwanger. Das weiß ich schon lange. Ich habe schon mit Rosie darüber gesprochen. Wir sind genau gleich, hat Rosie zu mir gesagt, als ich sie danach fragte, nur, dass die Juden nicht daran glauben, dass es das Christkind gegeben hat. Ich weiß aber trotzdem, dass es Jesus gegeben hat. Rosie hat mir seine ganze Geschichte erzählt. Er hatte lange Haare und er war sehr freundlich. Böse Männer haben ihn ans Kreuz geschlagen, sie haben seine Hände und seine Füße mit Nägeln durchbohrt und ihn getötet. Ich wollte wissen, ob diese bösen Männer Juden gewesen seien. Rosie hat mir erklärt, dass die Nazis alles durcheinanderbringen. Römer hätten ihn umgebracht, und Jesus sei übrigens Jude gewesen. Das ist eine sehr alte Geschichte, aus einer anderen Epoche, einer anderen Zeit, lange vor meiner Geburt, auch vor der Geburt meiner Eltern und deren Eltern und all ihrer Vorfahren, aus der Zeit, bevor es Autos und Radios auf der Welt gab. Es geschah in einem alten Land, das verschwunden ist, jenseits der Berge, der Dörfer, der Flüsse und der Meere. Sie öffnete einen Knopf ihrer Bluse und zeigte mir ein winzig kleines Kreuz aus Gold auf ihrer Brust. Sie sagte zu mir, ich dürfe es mit den Fingern berühren. Ich betastete es leicht, sie führte es zum Mund und küsste es, dann küsste sie mich auf die Stirn und sagte, ich sei ihr kleiner Liebling und alle Kinder und alle Menschen seien aus einem Fleisch, und wir alle seien Kinder Gottes und das Jesuskind habe gesagt, dass wir uns alle lieben sollen. Sie wirkte ein wenig traurig, und ich drückte mich fest an sie. Als meine Eltern über die Nazis sprachen, wusste ich also, worum es ging. Ich wollte ihnen sagen, dass die Nazis die Juden mit den Römern verwechselten. Aber ich tat lieber weiter so, als ob ich spielte, um zu hören, wie die Geschichte weiterging. Wir waren im Büro, wo Papa all seine Bücher ordnet, in Regalen, die bis an die Decke reichen. Er hat Tausende davon. Er hat sie alle gelesen, er liebt es, sie anzusehen, sie anzufassen, auf- und wieder zuzuschlagen, mit den Fingern darüberzustreichen. Er sagte mir, eines Tages würden sie alle mir gehören und ich würde sie alle lesen.

*

Meine Eltern sitzen auf dem grünen Samtsofa. Ich mag es gern, wenn sie beide da sind. Manchmal berührt mein Vater das Gesicht meiner Mutter. Er sieht sie an, sie bewundert ihn, sie sagt ihm, dass er schön sei und sie ihn liebe, aber dieser Schnurrbart kratze sie beim Küssen, er entgegnet ihr, dass seine Brille beschlage, wenn sie ihn küsse. Mein Vater sieht gut aus, er ist elegant. Ich würde mich gern so anziehen wie er, ein weißes Hemd tragen und eine Krawatte anstatt dieses kleinen Wollanzugs, der kratzt, und dann eine hübsche Jacke mit breiten Streifen wie seine. Er sagt mir immer, ich sei zu klein. Sie trinken Kaffee. Ich darf ein Stück Zucker in den Kaffee tunken. Ich habe es mit einer Silberzange aus der schön glänzenden Dose genommen, in der man sich ganz verzerrt sieht, und es zu der chinesischen Tasse befördert, auf der die blasslilafarbene Zeichnung eines Kaisers zu sehen ist, der in einer Sänfte sitzt. Der Zucker kommt mit dem dampfenden Kaffee in Berührung, saugt sich damit voll – es ist lustig, wenn der Kaffee den weißen Zucker hinauf wandert –, ich stecke das Stückchen in den Mund, schlüpfe wieder unter den niedrigen Tisch und lasse das Stückchen in meinem Mund zergehen. Ich muss daran denken, wie einmal eine Dame zu uns zu Besuch kam, mit einem kleinen Hund, einem Dackel. Sie befahl ihm, brav zu sein. Er setzte sich hin. Sie hielt ihm den Zucker vor die Nase und flüsterte: »Allez, hopp!« Er schnappte mit seiner hübschen schwarz-sahnebonbonfarbenen Schnauze nach dem Zucker. Ich glaube, es war ein Zirkushund.

Die Sonnenstrahlen wärmen meine aus dem Versteck herausragenden Beine. Ich lausche, was die Erwachsenen sagen. Sie sprechen von Onkel Lion und von Adolf Hitler. Onkel Lion denkt, Hitler werde eines Tages der Chef sein und an diesem Tag alle Juden töten. Ich weiß nicht, wer Hitler ist. Meine Lippen zittern, ich möchte weinen. Ich komme aus meinem Versteck hervor und werfe mich in die Arme meiner Eltern. Sie verstehen nicht, weshalb ich schluchze. Ich auch nicht. Ich sage ihnen, dass ich sie liebe und dass ich nicht möchte, dass sie jemals sterben. Deshalb habe ich Tränen in den Augen. Gott sei Dank ist es jetzt vorbei.

*

Ich reite auf meinem Rollelefanten. Er heißt Hannibal, wie der König, der mit seinen Elefanten gegen die Römer gekämpft hat. Er hat sie angegriffen, nachdem er im Winter über die Berge gekommen ist. Wenn ich auf Hannibals Rücken sitze, reichen meine Füße nicht mehr auf den Boden. Ich bin sehr weit oben, ich bin groß. Das Fenster steht offen, man hört die Vögel und die Autos. Ich rolle mit Hannibal heran und stütze mich mit dem Ellenbogen auf das Fenster, um nach draußen zu sehen. Ich achte immer darauf, mich nicht hinauszulehnen, denn sonst schimpft Rosie. Die Automobile funkeln, ihre großen runden Scheinwerfer spiegeln die Sonnenstrahlen, die an der Zimmerdecke in den schönsten Farben tanzen, wie bunte Blumen und Schmetterlinge. Das Wetter ist schön, die Verdecke der Automobile sind zurückgeklappt, und ich sehe die Passagiere. Dort ist Tante Bobbie, die über uns wohnt. Ihr Freund ist bei ihr, der Herzog Luitpold in Bayern. Ein Herzog, das ist so etwas wie ein Prinz oder ein König, und Bayern, das ist der andere Name für unser Land: Meine Eltern sagen, wir leben in Deutschland, aber Tante Bobbie, der Herzog und Rosie sind sich ganz sicher, dass wir in Bayern leben. Papa und Mama sagen, wir sind Deutsche, Tante Bobbie und der Herzog sagen, sie sind Bayern.

Ein Chauffeur fährt den Wagen des Herzogs. Ich sehe seine weißen Handschuhe und die Mütze mit der goldenen Borte und dem schwarz glänzenden Schirm, der ihn vor Sonne und Wind schützt. Sein Wagen ähnelt einer Zweierkutsche aus beigefarbenem Leder. Der Herzog sieht wirklich aus wie ein König. Er trägt einen Zylinder und einen Frack, der an einen Pinguin erinnert, und nur ein Brillenglas. Es ist ein Monokel. Ich nenne ihn »den Zauberer«, weil er dieses kreisrunde Glas vor seinem Auge im Gleichgewicht halten kann. Tante Bobbie trägt einen großen weißen Hut, dessen Bänder in der Sonne flattern, sie sieht mich und winkt mir zu. Sie ruft: »Bürschi!« So nennen sie mich zu Haus. Ich antworte mit einer Handbewegung. Auch der Herzog grüßt mich, indem er den goldenen Knauf seines langen königlichen Spazierstocks schwenkt. Sie hält ein braunes Päckchen mit roter Schleife in die Luft. Ich weiß, dass es eine Schachtel Fruchtkonfekt ist, denn sie schenkt mir jedes Mal eine. Ich kann es nicht erwarten, dass sie ins Haus kommt, um sie mir zu geben, und ich wünschte, es würde im nächsten Augenblick geschehen.

Sie sehen auf die andere Straßenseite, wo ein großer schwarzer Wagen angehalten hat. Ein uniformierter Chauffeur geht um das Auto herum und öffnet die Beifahrertür. Ein Mann steigt aus, er beäugt Tante Bobbie, dann den Herzog, und dann sieht er zu mir herauf. Er trägt einen kleinen schwarzen Schnurrbart, den gleichen wie Papa.

*

Rosie hat mich aufgeschreckt. Schnell schloss sie das Fenster, zog die Vorhänge zu, kleidete mich aus und legte mich zum Mittagsschlaf ins Bett. Ich finde es schrecklich, Mittagsschlaf zu machen. Ich mag die Gitterstäbe an meinem Bett nicht. Ich höre noch die Vögel singen, betrachte den Schatten der Vorhänge, wie Wellen an der Zimmerdecke, und die Bordüren schlängeln sich entlang wie kleine Berge. Mit geschlossenen Augen spüre ich Rosies weiche Hand auf meiner Wange. Ich schlafe ein.

Dann bin ich wach. Ich hatte einen Alptraum. Ich träumte, der Mann von gegenüber hätte sich in einen Menschenfresser verwandelt, der uns packte und verschlingen wollte. Er hatte zotteliges Haar und lange spitze Fingernägel wie Struwwelpeter, der böse Junge aus dem Buch, das auf meinem Nachttisch liegt. Mit seinen krummen Nägeln und seinen wie die Stacheln eines Igels hochstehenden Haaren, verfolgte der Menschenfresser meine Familie durch die Straßen. Meine Eltern hielten mich an der Hand, sie liefen zu schnell für mich, ich rutschte aus und fiel hin, hinter ihnen, Mama hob mich auf, das Monstrum kam näher. Der böse Friederich, der kleine Junge, der sein Kindermädchen peitscht, die Katzen mit Steinen erschlägt, den Fliegen die Flügel ausreißt und die Tauben tötet, war auch in meinem Traum, er warf mit Stühlen wie mit Kanonenkugeln.

Ich weiß nicht, ob ich das Buch vom Struwwelpeter mag. Man sieht dort das Christkind, das den braven Kindern, die ihre Suppe essen oder still mit ihren Spielsachen spielen oder an der Hand der Mutter gehen, Geschenke bringt. Es hat Engelsflügel und trägt eine Krone. Es sieht aus wie ein kleines Mädchen im Nachthemd, das im Schnee kniet. Ein Stern blinkt über seinem Kopf. Ein Bajonett und eine Militärtrommel flattern zwischen den Geschenken über die Seite. Das Buch erzählt schreckliche Geschichten von bösen Kindern: Friederich, der seinen Hund grausam schlägt; Paulinchen, das in den Flammen umkommt, die ihre Haarbänder verschlingen, ihre Haare, ihre Füße, ihre Augenlider, und alles, was von ihr bleibt, sind ein Häufchen Asche und die polierten Schuhe, ihre beiden Kätzchen weinen, und ihre Tränen bilden ein Bächlein; einige Kinder machen sich über einen kohlrabenschwarzen Jungen lustig und werden vom großen Nikolas bestraft, der sie in ein Fass Tinte steckt, am Ende sind sie flach wie Papier, wie Schatten; ein Mann mit einer großen Schere schneidet Konrad die Daumen ab, damit er nicht mehr an ihnen lutscht. Diese Geschichte macht mir Angst, weil ich am Daumen lutsche, und Kaspar stirbt, weil er nie seine Suppe isst, und Robert verschwindet im Himmel, davongetragen von seinem Regenschirm. Die Bilder verheddern sich in meinem Kopf. Sie flattern in der Luft, kreisen um mich herum, verformen sich, werden länger, verschwinden …

Mir ist heiß. Mein Nacken ist nass geschwitzt.

Es war ein Alptraum.

Ich sitze aufrecht in meinem Bett.

Ich steige über die Gitterstäbe, klettere auf den kleinen Korbsessel und sehe aus dem Fenster.

Auf der Straße ist es ruhig. Gegenüber bewegt sich ein Vorhang.

*

Ich bin ganz nackt. Ich springe überall im Haus herum und bringe Rosie zum Lachen, die mich zu schnappen versucht, um mich anzuziehen. Sie nennt mich ihre Puppe und zieht mir einen Wollanzug an, der kratzt. Ich spiele gern mit meiner Puppe, aber ich bin keine! Ich ziehe meine Puppe an und fahre sie im Puppenwagen spazieren. Ich decke sie zu, damit ihr nicht kalt wird. Mit Rosie kutschieren wir sie jeden Tag herum, wir gehen bis zum Park. Auf dem Weg kommen wir am Haus von Herrn Hitler vorbei. Rosie geht dann immer etwas schneller und hört mir nicht mehr zu.

Gestern habe ich meine Mütze fallen lassen, und sie hörte mich nicht, als ich es ihr sagte. Wir mussten wieder umkehren. Ein Wachmann hielt sie in seinen Händen. Groß, angezogen wie ein Soldat, sagte er zu mir, ich sei ja ganz fesch, und ich werde ein mutiger Deutscher sein, wenn ich groß bin. Rosie wollte nicht länger stehenbleiben und ging schnell mit mir weiter, wobei sie meine Hand viel zu fest drückte. Sie sah böse aus, ich traute mich nicht, etwas zu sagen. Mit fester Stimme erklärte sie mir immer wieder, dass man nicht mit Leuten sprechen dürfe, die man nicht kennt.

Zu Hause verhalte ich mich ganz still und beobachte den Wachmann vom Fenster meines Zimmers aus. Es ist lustig, die Leute grüßen ihn oft, indem sie den Arm in die Luft heben, wenn sie an ihm vorbeigehen, und er antwortet ihnen mit einem Handzeichen. Ich sehe die Autos vorbeifahren. Sie sind schneller als die Pferdekutschen, die ich so gern mag. Ich höre sie fahren. Das Getrappel der Hufe auf dem Kopfsteinpflaster erinnert mich an das Plätschern des Wassers, wenn Rosie das Geschirr spült. Ich kann es auch mit der Zunge nachmachen.

Ich habe ein Holzpferd, das ich abgöttisch liebe. Der Weihnachtsmann hat es mir unter den Tannenbaum gestellt, neben das Klavier, wo viele bunt eingepackte Geschenke lagen. Jeder hat sich bei meinem Vater bedankt und ihn umarmt. Ich tat das auch, aber er sagte, wir sollten uns lieber beim Weihnachtsmann bedanken. Ich habe noch gesagt, dass man auch nicht vergessen dürfe, an Jesus zu denken, dessen Geburtstag es doch sei, und alle brachen in schallendes Gelächter aus. Ich habe nicht genau verstanden, warum, sondern nur mitgelacht. Das passiert häufig: dass ich die Erwachsenen zum Lachen bringe, ohne es zu wollen. Mama hat bemerkt, wie rot ich wurde. Ich wollte mich im Spiegel am Eingang betrachten. Ich habe nichts gesehen. Vielleicht kann man das Rot auf den Wangen nicht im Spiegel sehen, sondern nur in den Augen der anderen. Es wird einem ganz warm ums Herz, wenn man glücklich ist. Jetzt kann ich es spüren, wenn es mir passiert.

*

Mama ist jeden Tag zu Hause. Papa kommt spät zurück, wenn ich schon gegessen habe. Heute Nachmittag war sie nicht da. Sie ist zusammen mit ihm zurückgekommen, genau nach meinem Mittagsschlaf. Sie hatten Pakete dabei und lachten. Sie haben zu mir gesagt, ich sei ihr kleiner Schatz und nahmen mich immer wieder in den Arm.

Heute ist ein großer Tag; es ist wirklich ein besonderer Tag, denn Onkel Lion kommt zum Abendessen zu uns.

Mein Vater hat einen lauten Schrei ausgestoßen, als er den Tisch sah, und die Arme gehoben, um Rosie zu danken. Auch Mama bedankte sich bei ihr und ich glaube, sie wurde rot. Rosie erklärte, dass wir den Tisch gemeinsam gedeckt haben. Das Rot ist dann gleich von ihrem hübschen Gesicht verschwunden. Meine Eltern haben mir applaudiert, und da wurde ich wohl selbst rot … Am Morgen hatte Rosie zuerst die große weiße Tischdecke aufgebügelt, die sie in der Waschküche aufbewahrt. Die Waschküche ist auch mein Zimmer: Sie wird immer das »Zimmer von Bürschi« genannt, wenn von mir oder meinem Spielzeug die Rede ist, und wenn es um die Wäsche geht, die zu bügeln, zu falten oder einzuräumen ist, heißt es immer »die Waschküche«. Wir teilen sie tagsüber.

Rosie hatte die Konsole, die normalerweise vor dem Wohnzimmerfenster steht, in die Mitte des Zimmers gerückt, sodass eine Hufeisenform entstand. Als ob sie ein Gummi in die Länge gezogen hätte, das sich in einen riesigen Esstisch verwandelt hat, auf den sie ein weiches, zartes Moltontuch ausbreitete und darüber die große weiße Tischdecke, unter der ich zuvor Gespenst gespielt hatte. Sie hatte das Eisen angewärmt, um sie zu bügeln. Ich setzte mich auf meinen kleinen Stuhl, mit meiner Puppe im Arm. Ich sah zu, wie sie die Falten mit dem heißen Eisen glättete, das über die Decke glitt. Es bewegte sich vorwärts wie ein Schwan auf dem Wasser. Rosie besprengte die Wäsche mit parfümierten Wassertropfen, die das Bügeleisen zu verschlingen schien. Dann legte sie das Besteck darauf. Sie erteilte mir Aufträge: Ich habe zwei Messer und zwei Gabeln an die Seite jedes Tellers gelegt, und dazu habe ich noch eine Untertasse hingestellt, zwei Sektgläser, ein kleines und ein großes, dann einen weiteren, mondförmigen Teller für den Salat. Rosie brachte noch kleine Butterschalen und Karaffen, eine für das Wasser, eine für den Wein, Salz und Pfeffer in kleinen Glasnäpfen, die wie Glocken aussahen, und wirklich noch eine Glocke, mit der man nach ihr rufen konnte, wenn meine Eltern und ihre Gäste zu Tisch saßen und sie in der Küche war. Für mich war kein Platz vorgesehen, weil ich mit Rosie in der Küche essen sollte, nachdem ich den Gästen einen guten Abend gewünscht hatte.

Rosie stellte den schönen Kerzenleuchter in die Mitte des Tisches, den mit den vielen Armen, der meiner Großmutter gehörte, der Mutter meines Vaters, die gestorben ist, als ich noch klein war. Manchmal zeigen mir meine Eltern Fotos von ihr und sagen, dass sie mich vergöttert hat, und ich erinnere mich vage an eine Dame am Stock. Rosie sagte mir, dass mir meine Eltern vielleicht erlauben würden, die Kerzen anzuzünden. Als ich sah, wie sehr sie sich über den herrlich hergerichteten Tisch freuten, fragte ich, ob ich das machen dürfte.

– Warum nicht, hat Papa geantwortet, du wirst das nicht weniger gut machen als ein echter Rabbi.

Und, ich weiß nicht, warum, alle lachten. Natürlich wurde ich wieder rot.

Meine Mutter musste sich vorbereiten. Sie bat Rosie darum, mir ein Bad einzulassen, den Anzug anzuziehen und das Abendessen zu geben. Ich wollte wissen, wann Onkel Lion kommen würde. Sobald er da ist, kommt er zu dir, gab sie mir zur Antwort.

Der Dampf, der vom Bad aufsteigt, lässt die Fensterscheiben beschlagen, auf denen ich etwas malen kann. Rosie mag es nicht, wenn ich auf dem Glas Zeichnungen hinterlasse, sie schimpft, weil sie es putzen muss, trotzdem verschwinden meine Kunstwerke, wenn man das Fenster öffnet. Das Badewasser ist kochend heiß, ich brauche etwas Zeit, um hineinzusteigen. Zuerst mit den Zehen, dann bis zu den Knöcheln und Waden. Ich warte ein wenig ab und gewöhne mich daran. Dann kann ich mich hinsetzen und verbrühe mich nicht mehr. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Spielzeug, ich singe, ich spiele Krieg, die Deutschen gegen die Franzosen. Mein Onkel Berthold wurde in den Schützengräben verletzt. Er hat mir gesagt, dass die Deutschen zu Unrecht als besiegt erklärt worden sind, obwohl sie mehr Schlachten gewonnen haben. An diesem Tag wollte Papa nicht so gern über den Krieg sprechen. Er schimpfte über ihn, und ich möchte weinen. Onkel Berthold hat einen Bart, und die Bärtigen kommen mir immer traurig vor. Ich möchte nicht, dass mein Onkel Kummer hat. Um ihn zu trösten, lasse ich ihn in meinem Bad gewinnen. Heute Abend ist nicht er es, der zu Besuch kommt, sondern ein anderer Onkel: Es ist Lion, der Bücher schreibt, über die die Bettler gesprochen haben und die Nachbarin. Mama sagt, ich kenne ihn. Ich erinnere mich nicht, denn er kommt nicht oft zu uns. Ich kann es nicht erwarten, ihn zu sehen, ich sterbe vor Neugier!

Als die Haut an meinen Fingern und Füßen runzelig ist, holt mich Rosie aus der Wanne. Sie hebt mich heraus und hüllt mich in ein großes weißes Handtuch und wir spielen Post. Sie tut so, als sei ich ein Paket, das der Postbote vor der Tür abgestellt hat. Sie nimmt es hoch, um es dann im Zimmer abzuladen. Sie tastet mich durch das Handtuch ab, um herauszufinden, was sich in dem Paket verbirgt. Ich stoße ein paar Schreie aus, als sie so tut, als hätte sie einen kleinen Jungen entdeckt. Sie sagt, es sei der schönste Tag ihres Lebens, da sie keine Kinder habe und davon träumte, genau so eines wie mich zu haben. Sie umarmt mich, wir lachen, ich zappele.

Sie rieb mir den ganzen Körper mit Kölnischwasser ein, bis zu den Zehenspitzen, und rubbelte den Rücken ab, bis mir ganz warm wurde. Sie streifte mir mein weißes Hemd über, das am Hals etwas eng war, dann zog sie mir meine Lederhose an. Ich finde sie zu hart, und die Hosenträger stören an den Schultern. Sie ließ mich in meine nagelneuen Lederschuhe schlüpfen, in Marineblau, meiner Lieblingsfarbe. Sie glänzen schön, aber sie drücken ein bisschen. Ich wollte mir nicht die Sonntagskleidung anziehen! Um mich umzustimmen, versicherte mir Rosie, so angezogen sähe ich aus wie ein Soldat. Sie kämmte mich mit der Elfenbeinbürste, die aus Elefantenstoßzähnen gemacht ist und deren blonde Fasern so weich sind, und ermahnte mich, meine Haare nicht wieder zu zerzausen, und sie sagte mir, ich sehe aus wie das Christkind. Ich küsste das Kreuz um ihren Hals. Wenn ich groß bin, möchte ich sie heiraten. Ich liebe Rosie.

Papa kam zu uns ins Zimmer. Auf dem Kopf trug er eine Kappe, die wie ein kleiner Stoffhut aussah. Er hat zwei davon in seinem Zimmer, seine und die seines Vaters, meines Großvaters, den ich nicht kennengelernt habe. Er trägt sie nie, aber ich weiß, dass sie ihm viel bedeuten, denn ich darf nicht mit ihnen spielen. Meine Mutter sagte, sie finde sie lächerlich, aber mein Vater war der Ansicht, Lion werde sich darüber freuen, und dann setzte er die andere Kappe auf meine blonden Haare und zwinkerte mir zu.

Mama zog die Gardine vor dem Fenster zu. Es ist ein Zaubervorhang, der das Licht hereinlässt, uns aber nach außen hin versteckt. So können uns die Nachbarn nicht sehen. Und dann ging sie aus dem Zimmer.

Während Rosie das Essen zubereitete, durfte ich zuschauen, wie Mama sich in ihrem Zimmer schminkte. Sie setzte sich auf den kleinen blauen Hocker mit den Kordeln, die bis zum Boden reichen, vor ihr hübsches Möbelstück, das sie Ankleidespiegel nennt und das aus drei Spiegeln besteht, in denen man sich auch von der Seite sehen kann, und dann machte sie sich zurecht. Ich mag diese geheimnisvoll klingenden Wörter, »Ankleidespiegel« und »zurechtmachen« … Mama hat mich auch zurechtgemacht. Sie puderte mir Nase und Wangen mit einem kleinen Wattebausch; sie tauchte ihn in eine hübsche zerbrechliche Dose aus Glas, die auf dem Tisch stand, neben ihren Schatullen, ihrem Schmuck, ihren himmelgrauen Perlencolliers, ihren glänzenden Spangen, die so groß sind, dass ich sie nicht mit der Hand umfassen kann, und ihren Ohrclips, die sie mir manchmal ansteckt, was ein bisschen an den Ohrläppchen zwickt. Papa war im Badezimmer. Sein Gesicht war mit weißem Schaum bedeckt, den er mit einem ganz weichen Rasierpinsel verteilte, der aussah wie der Schwanz eines Eichhörnchens. Ich ging zu ihm hin und sah zu, wie er die Rasierseife wegstellte und dann sein elfenbeinernes Rasiermesser ansetzte, dessen Klinge so lang war wie die des Taschenmessers, das er einsteckt, wenn wir uns aufmachen zu einem Spaziergang an den Seen.

Rosie rief mich, und ich ging zum Abendessen in die Küche, wo wie immer die köstlichsten Gerüche in der Luft lagen. Sie hatte mir meine Lieblingswürste zubereitet, knusprig gebraten. Sie ließ sie von der Pfanne auf meinen Teller gleiten, und ich konnte sie noch brutzeln hören. Sie übergoss sie mit Soße und legte goldgelbe Kartoffeln dazu. Onkel Lion war angekommen. Ich hatte das Klingeln an der Tür nicht gehört. Papa und er standen beide vor mir. Sie haben fast die gleiche Stimme. Sie sehen sich ähnlich wie Zwillinge. Lion ist kleiner und trägt eine große runde Clownsbrille. Auch Tante Marta war da, seine Frau. Ich hatte sie noch nie gesehen. Sie war schön, ein Hut bedeckte die über dem Nacken hochgesteckten Haare, ihre Lippen waren rot, ihre Zähne weiß und ihre Augen braun. Sie zwinkerte mir zu, und ich schaute weg.

Onkel Lion lachte und sagte, ich hätte ja den richtigen Hut zum Wurstessen auf. Das verstand ich nicht. Papa wirkte verlegen. Er erklärte, ich würde die Kappe zu Ehren von Onkel Lion tragen und weil Sabbat war, wie früher, als sie klein waren. Onkel Lion lachte laut und sagte, ihre Kindheit sei eine verrückte Zeit gewesen und wenigstens trage ich keine Schläfenlocken. Sie lachten wieder, und Onkel Lion sagte, dass die Schläfenlocken die Haarsträhnen sind, die man vor den Ohren herunterbaumeln lässt. Früher hatten sie alle jüdischen Männer, sie waren schwarz angezogen und hatten Kaftane an, große schwarze Mäntel, die allem widerstanden, dem Wind, dem Schnee und dem Regen, und sie hatten auch Kappen auf. Als sie Kinder waren, mein Vater und meine Onkel und Tanten, neun insgesamt, hielten sie sich an die Traditionen der Zeit. Onkel Lion sagte:

– Gott sei Dank ist das alles vorbei für deinen Papa und mich.

Dann gingen sie ins Wohnzimmer. Rosie brachte mir meinen Lieblingsnachtisch, Eier-Milch-Creme, und bat mich, mir den Schlafanzug anzuziehen, einen Bademantel und Pantoffeln, um im Wohnzimmer Guten Abend zu sagen. Auch meinen Seidengürtel habe ich nicht vergessen, denn ich wusste, dass man angezogen sein musste wie ein echter Gentleman, damit man bei den Erwachsenen bleiben durfte.

Ich bin unterm Tisch. Ich sehe die Schuhe von Onkel Lion, weiß und schwarz wie das Fell des Pandas, den Rosie mir in einem Buch gezeigt hat. Sie riechen nach Schuhcreme. Die meines Vaters glänzen, die Fenster spiegeln sich darin, klein und verformt. Meine Mutter trägt ihre hübschen Halbschuhe mit den hohen Absätzen, die ihre Beine verlängern. Die von Tante Marta sind überkreuz wie zwei Menschen, die sich hinter einem dünnen schwarzen Netz umarmen. Zwischen den Strumpffasern sieht man die Leberflecken auf ihrer weißen Haut.

Aus meinem Versteck heraus lausche ich ihrer Unterhaltung. Ich höre die Worte, wiederhole sie in meinem Inneren, ohne sie zu verstehen. Ich versuche sie zu behalten und ihnen einen Sinn zu geben. Es ist wie eine Musik, die mich einwiegt, unverständlich, geheimnisvoll.

– Meine liebe Marta hat sich diese Woche ein neues Auto zugelegt, sagt Onkel Lion.

Tante Martas singende Stimme klingt wie die hohen Töne auf dem Klavier:

– Es ist ein BMW, ein kaffeefarbener Sportwagen. Ich glaube, nur drei Frauen fahren ihn in München, unter anderen die Schwester eurer Nachbarin, Friedl. Alle schauen sich nach mir um, wenn ich durch die Straßen fahre.

– Aber das ist doch verrückt, sagt meine Mutter.

Und mein Vater erwidert:

– Sieh mal, mein Schatz, es ist jedenfalls nicht so kostspielig wie ein Pferd oder eine Kutsche. Man braucht keinen Stall, kein Stroh und kein Heu. Und es kostet noch weniger als ein Kutscher!

– Es ist so praktisch … Wir fahren am Wochenende aufs Land.

Wollt ihr mitkommen, wollt ihr, dass wir den Kleinen mitnehmen? Er ist so süß. Fragt Tante Marta.

– Ach! Ihr hättet Hitlers Gesicht sehen sollen, als er gesehen hat, wie wir einparkten, sagt Onkel Lion. Er ist in dem Moment nach Hause gekommen, als wir bei euch ankamen. Er hat uns nicht erkannt, sagt Onkel Lion.

– Gott sei Dank, mein Schatz, bei dem, was du über ihn in den Zeitungen geschrieben hast, entgegnet Tante Marta.

– Na und, noch leben wir in einer Republik, oder etwa nicht?

Es war die Stimme meines Onkels.

Mama nimmt das Wort wieder auf:

– Man sagt, sein Buch Mein Kampf sei das meistverkaufte Buch in Deutschland.

– Nein, meins verkauft sich am besten: Jud Süß.

– Du solltest vorsichtig sein, sagt mein Vater. Alle im Büro reden von deinem nächsten Roman. Erfolg, richtig?

Onkel Lion grinst hämisch:

– Es stimmt doch, dass in deinem Verlag, bei Duncker & Humblot, eher die Freunde des Herrn Hitler publizieren …

Ich verstehe nicht alles, was sie sagen. Trotzdem höre ich gern zu. Ich kann die Worte wiederholen wie ein Papagei. Onkel Lion fährt fort:

– Ich habe gehört, dass dein Schützling Carl Schmitt den verworrenen Theorien dieser Mistkerle von der SA nicht gänzlich abgeneigt gewesen sei. Sage mir bitte nicht, dass das Verlagshaus meines kleinen Bruders im Begriff ist, nach rechts außen abzudriften wie die anderen auch?

– Absolut nicht, sagt mein Vater mit einem komischen Lachen. Ich versichere dir, Schmitt ist kein Rassist. Übrigens verlegen wir auch andere Autoren. Du solltest zum Beispiel den Engländer Keynes lesen, auch wenn Die wirtschaftlichen Folgen des Friedensvertrages womöglich zu den Lieblingsbüchern unseres berühmten und gleichwohl widerwärtigen Nachbarn gehört. Ich bin sehr stolz darauf, sein Verleger zu sein.

– Das war ein Scherz, mein lieber Bruder. Das weiß ich doch alles. Jedenfalls hat Goebbels gesagt, das alles werde mich sehr teuer zu stehen kommen, sollte er eines Tages die entsprechende Macht haben. Sie sind zu allem bereit, um die Juden auszurotten. Unabhängig davon, dass du und ich weder religiös noch überhaupt gläubig sind, ebenso wenig wie unsere sieben Geschwister. Für sie bleibt ein Jude ein Jude, ja, man müsste sogar sagen, »Gesindel« bleibt »Gesindel«, um ihre elegante Ausdrucksweise zu bemühen, und auch wenn wir weder Kippa noch Schläfenlocken tragen, sind wir es deshalb nicht weniger als unsere geliebten Verwandten. Sie werden uns vernichten.