Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kellner, Klaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Dörthe Petersen

- Sprache: Deutsch

Die Malerin Dörthe Petersen will der Kunst mangels Erfolg endgültig den Rücken kehren und engagiert sich als Nachbarschaftshelferin. Sie wird Zeugin eines tragischen Bootsunglücks auf der Weser. Wer ist der Ertrunkene? Und ist da überhaupt jemand ertrunken? Als sich ein angeblicher Sohn des Verschwundenen allzu auffällig nach Hermanns altem Häuschen erkundigt, Dörthes geliebtem Zuhause, wird sie hellhörig. Denn kriminelle Miethaie verunsichern gerade die Bremer:innen. Auch Mitbewohnerin Elvira macht sich Sorgen, denn ihr neuer Lover Ole, ein begeisterter Wassersportler, ist verschwunden. Dass Ole auch dealt, erfährt Dörthe von einem ihrer neuen Klienten, einem ehemaligen Immobilienmakler, der sich bedroht fühlt. Paranoia oder zu Recht? Eines ist klar, Drogen sind für alle Beteiligten Selbstmord auf Raten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 263

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dieses Buch ist bei der Deutschen Nationalbibliothek registriert. Die bibliografischen Daten können online angesehen werden: http://dnb.d-nb.de

Sämtliche Charaktere dieses Romans sind frei erfunden, zufällige Ähnlichkeiten mit realen Personen sind nicht beabsichtigt.

Martha Bull wurde 1949 in Bonn geboren, hat dort auch ihr Abitur gemacht. Nach dem Studium der Fächer Geschichte, Politik und Deutsch für das Lehramt in Bonn und Marburg schloss sie in Berlin ihr Referendariat ab. Seit 1979 lebt sie in Bremen. Hier hat sie lange in der Erwachsenenbildung gearbeitet, unter anderem in einer freien Modellschule. Seit 1997 ist sie in der Kinderbibliothek im Viertel beschäftigt. Dort arbeitet sie auch über ihren Renteneintritt 2015 hinaus.

Veröffentlichungen:

•Hanseatisch cool – Beitrag in: Witte, Katharina (Hg.): Jetzt kommse übern Deich – 20 Jahre Bremer Karneval, Edition Temmen 2005

•Die Videobotschaft, Langlhofer Verlag 2007

•Frau Friese und der Fenstersturz, Edition Temmen 2013

•Frau Friese und das Bunkergrab, Edition Temmen 2014

•Frau Friese und die tödliche Einladung, KellnerVerlag 2015

•Frau Friese und die finstere Verwandtschaft, KellnerVerlag 2016

•Frau Friese und der Tiermörder, KellnerVerlag 2017

•Frau Friese und das blutige Strandgut, KellnerVerlag 2018

•Ein Haus. Ein Brief. Ein Mord, KellnerVerlag 2019

•Die Tante. Der Künstler. Der Tod, KellnerVerlag 2020

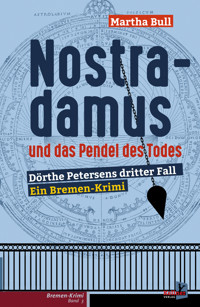

•Nostradamus und das Pendel des Todes, KellnerVerlag 2021

•Altweibersommer, KellnerVerlag 2022

•Helenes Reise nach Amerika, KellnerVerlag 2023

Ich fange ganz neu an. Ich, Dörthe Petersen, 67 Jahre alt, reif für die Rente, fange einen neuen Lebensabschnitt an. Ich habe die Malerei endgültig an den berühmten Nagel gehängt. Mein Leben lang wollte ich malen. War sogar so vermessen, dass ich glaubte, ich könne meinen Lebensunterhalt damit verdienen. Ha! Löcherlöch, meine Damen und Herren, löcherlöch. Ich durfte putzen und als Kursleiterin an der VHS andere Möchtegern-Künstlerinnen auf den Weg in die vorgegebene Frustration oder Armut führen. Das war mein Lebensalltag. Und täglich beten, dass keine unerwarteten Rechnungen ins Haus flatterten. Zuletzt waren mir zwei meiner besten Putzstellen weggebrochen, da saß ich ziemlich dumm da. Was für ein Glück, dass ich hier in der Prangenstraße wohnen kann. Wenn Hermann, mein Vermieter, nicht so großzügig vergessen würde, die Nebenkosten anzupassen, wäre ich längst bei der Tafel gelandet.

Morgen früh geht mein neues Leben los. Ich werde alte Menschen unterstützen, die in ihrem Alltag zunehmend Probleme bekommen. Nachbarschaftshelferin darf ich mich nennen. Allerdings kein Po-Abwischen, kein Füttern, das machen die gelernten Pflegekräfte. Ich dagegen picke mir die Rosinen aus dem Kuchen. Ich darf mit den betagten Herr- und Frauschaften zur Bank gehen, zum Arzt, zum Shoppen. Na, und was sonst anfällt. Auch mal die Kompressen anlegen, falls nötig, nachfragen, ob wirklich alle Pillen in der richtigen Reihenfolge genommen wurden, Alltägliches eben. Wobei das Wort »Nachbarschaft« weiter gefasst ist, wie man mir bei der Einstellung erklärte. Ich werde eingesetzt, wo es nötig ist, das kann überall im Stadtgebiet sein. Mir ist es recht.

In den letzten Monaten habe ich mich schulen lassen, denn so ganz ohne ist das nicht. Ich habe eine Menge Neues gelernt, von dem ich dachte, das ist selbst für mich interessant, schließlich bin ich oft nicht jünger als meine Klienten. Und das Tolle an der Geschichte ist, ich bin richtig angestellt. Mit Vertrag. Und jeden Monat kommt ganz regelmäßig Geld aufs Konto. Eine verlässliche Summe. Gut, es ist keine Vollzeitstelle, und der Job ist bescheiden bezahlt. Ist eben ein Frauenjob, und wir machen solche Pflegearbeiten ja, weil sie uns in den Genen liegen. Dass die Jungs für ihre entsprechend genetisch bedingten Stellen im Bereich Technik richtiges Geld verdienen, das fällt den Herrschaften nicht auf. Das ist vermutlich dem Mangel an logischem Denken geschuldet.

Dörthe, du verstehst was falsch, Frauen waren das, die nicht logisch denken können.

Mach mal halblang, Deern, diese Ideen sind zum Glück allmählich vorbei. Dafür verdienen wir zwar immer noch weniger als die Herren Techniker, sei’s drum. Ich habe ein festes Gehalt. Trotz allem ist es mehr als das zusammengestoppelte Geld der letzten Jahre.

Meine Freundin Marlies hat mir den Job vermittelt. »Schweren Herzens, Dörthe«, hat sie geseufzt. »Ich glaube immer noch, dass du bei der Kunst besser aufgehoben bist. Kündigen kannst du jederzeit wieder. Das steht dir frei.«

»Malen kann ich nach Feierabend«, habe ich mürrisch geantwortet. Dass es mir dabei eigentümlich schmerzhaft durch den Magen zog, habe ich nicht einmal mir selbst wirklich zugeben wollen.

Beschwingt wie seit langem nicht mehr laufe ich die Treppe hinunter in den Hof, wo ich in Hermanns alter Schuhmacherwerkstatt fürn Appel und ’n Ei mein Atelier eingerichtet habe.

Und was ein für alle Mal vorbei ist. Noch einmal Ordnung schaffen, damit ich, sollte mir der Sinn danach stehen, als Sonntagsmalerin weiter klecksen kann.

Freizeitmaler, wie arrogant habe ich auf diese Kolleginnen herabgesehen. Ab sofort bin ich selbst so eine.

Hilft nix, Butter muss aufs Brot, es wird alles teurer, es geht nicht mehr.

Lange stehe ich da und sehe auf all das, was so lange meine Identität war: unbenutzte Leinwände, Lösungsmittel, Pinsel, Farben, fertige Bilder, mehrere leere Kaffeetassen.

Plötzlich kommen mir die Tränen. Soll es das gewesen sein? Wirklich und wahrhaftig? Ausgeträumt der Traum vom Künstlerleben? Geld verdienen mit der Kunst? Anerkennung finden nicht bloß bei den wohlwollenden Freundinnen? Jetzt, wo ich vor der Tatsache stehe, wo es kein Zurück gibt, fällt die Freude von vorhin in sich zusammen.

Was tust du? Verkaufst deine Seele für schnöden Mammon!

Stopp, Dörthe, du hattest Zeit genug, dies hier auszuprobieren, meldet sich die vernünftige Dörthe. Die, die gerne einmal wieder Essen gehen möchte, ohne dabei verzweifelt nachrechnen zu müssen, ob ein zweites Bier drin ist.

Komm, Dörthe, räume auf, rede ich mir gut zu, wie einem kranken Pferd. He, wo kommt denn der blöde Spruch her?

Dörthe, bleib wenigstens in deinen Gedanken mal bei einer Sache. Räum auf.

Im Stillen hoffe ich wohl auf einen Stimmungsumschwung, während ich nach den Kaffeetassen greife, um sie abzuspülen. Nach meiner Erfahrung hilft es mir, wenn ich äußere Ordnung schaffe, über das seelische Tief wegzukommen. Ich mache das Radio an. Alles, alles, um aus dem Keller wieder herauszukommen.

Oh ja, fetzige Jazzmusik wirbt für ein Konzert schon morgen. Vielleicht sollte ich hingehen. Wann war ich zuletzt in einem Konzert? Das geht jetzt auch öfter. Ob Marlies mitkommen würde?

»Ding Dong. Radio Bremen zwei. Die Nachrichten. Der Krieg in der Ukraine …« Nein, weg damit. Schnell klicke ich das Radio aus, falle auf den Stuhl und drehe die nasse Kaffeetasse in meinen Händen. Ich würde sie gerne an die Wand schleudern, aber dazu fehlt mir die Energie.

Ein weiterer Traum, der ausgeträumt ist, wie so viele Träume.

Wenn ich die Nachrichten im Radio anhöre, wenn ich die Zeitung aufschlage, dann platzen sie wie Seifenblasen. Mein ganzes vergangenes Leben fliegt mir gerade um die Ohren. Ausgeträumt der Traum vom Leben in Frieden: Pazifismus ausgeträumt. War sowieso naiv. Kinderglaube.

Kennst du nicht den Spruch: »Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.«

Hast nie daran geglaubt? Stets die andere Wange hinhalten wollen, obwohl du längst ewig aus der Kirche ausgetreten bist. Die andere Wange hinhalten? Echt? Echt?

Werde erwachsen, dummes Huhn. Stell dich der Realität. Die anderen haben recht. Die Man-muss-eben-hilft-ja-nix-Sager, die grauen Man-kann-ja-doch-nix-machen-Mäuse, die, deren Lebensglück davon bestimmt wird, ob der Wein die richtige Temperatur hat, ob das Olivenöl wirklich vom Italiener in der Humboldtstraße kommt, denn nur der hat die richtigen Bäume im Hof stehen. All die, die …

Hör auf, Dörthe. Auch du magst Wein und dein Olivenöl. Willst du immer noch die Weltrevolution? Immer noch gerechten Lohn, Umverteilung von oben nach unten? Sozialismus etwa? Sozialismus immer noch? Ich lache böse. Dann male doch die Helden der Arbeit auf den Barrikaden. Glaubst du im Ernst, du wirst damit als Künstlerin anerkannt?

Dream on, Dörthe. Dream on.

Ich starre auf das »Schwarze Bild«, das sich malen wollte, das aus mir herausquoll nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Das Bild, das ich nicht malen wollte, weil darin der Glaube an die Vernunft unter die Räder kam, mein Traum von einer Welt, in der Menschen Konflikte miteinander zu lösen bemüht sind.

In blinder Wut reiße ich die Schere aus der Ablage und stürze mich auf das Bild, zerfetze es, ratsch. Zerreiße es, ratsch. Ich will es nie mehr sehen. Weg damit! Ratsch, ratsch, ratsch!

Erst, als der Boden von dunklen Leinwandfetzen übersät ist, halte ich keuchend inne. Meine Arme hängen hilflos an meiner Seite, als gehörten sie nicht zu mir.

Was tue ich? Wieso zerstöre ich das Beste, was ich je gemalt habe? Die Schere fällt auf den Boden. Das Beste, Dörthe? Dieser dunkle Lappen, den meine Freundin Svantje »nur gruselig« fand. Svantje, die meine Kunst stets gut verstanden hat und schätzen konnte. Das Beste also? Brauchst du Katastrophen zum Malen? Nein, im Gegenteil, sie bringen nicht das Beste in mir hervor, sondern das Abscheulichste. Das ist keine Kunst, das ist bloß Verzweiflung auf Leinwand.

Mein Kopf ist leer, Nebel liegt über allem. Wie in Trance drehe ich mich um. Was habe ich mit all dem hier noch zu tun?

Ich wanke auf den Hof. Sperre die Tür zu.

Werde ich noch einmal hierher zurückkommen? Ich kann keine Kunst mehr machen. Ich bin ausgemalt. Kunst ist Unsinn, Luxus in Zeiten der Bomben, der Städte in Trümmern, der hilflosen Kinder, der Leichenberge und der jungen Männer, die sich abschlachten lassen und abschlachten. Und die, sobald sie zu sich kommen, stöhnen und begreifen: Das haben wir nicht gewollt. Bis zum nächsten Mal. Irgendwo sonst auf der Welt, in einem anderen Jahrhundert. Das alles ist wirklich nicht neu.

Nein, das ist es ja auch nicht, was mich so fertigmacht. Selbst nicht, dass es nun vor unserer Haustür ist. Klar, das verunsichert mich, andererseits konnte ich gut malen mit den Leichenbergen von Aleppo, es sind ja die gleichen Bomben wie die in Mariupol. Der gleiche Absender, wenn ich das so sagen darf.

Es ist mein Umfeld, das sich so plötzlich geändert hat. Da sind Freunde, die bis vor kurzem vehement gegen die Rüstungsindustrie gewettert haben. So selbstverständlich, wie sie bisher Werders Training natürlich besserwissend analysiert haben, diskutieren sie auf einmal Vor- und Nachteile von Waffensystemen, deren Namen mir vollkommen fremd sind. Kaufen die nun Aktien von Rheinmetall? Die liebenswürdigen Nachbarn, die keiner Mücke etwas zuleide tun können, all die, die natürlich für den Frieden auf Erden sind, all die rufen plötzlich nach Aufrüstung, nach Waffen.

Und ich? Ich stehe ratlos daneben und versuche zu verstehen. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich auch mich nicht verstehen. Auch ein Teil von mir will Waffen benutzen, befürwortet den Kampf. Eine andere Dörthe sieht dem hilflos zu. Es ist der Krieg in mir, der mich hindert, weiterhin zu malen.

Nein, Kunst und Krieg, das geht nicht zusammen. Ich male nicht mehr.

Das ist der eigentliche Grund, warum ich nach einem anderen Gelderwerb gesucht habe. Ich bin nämlich bisher zwar knapp, aber immer irgendwie über die Runden gekommen.

Morgen fängt ein neues Leben an, ich habe es freiwillig gewählt, habe tage- und vor allem nächtelang darüber gegrübelt. Nach jeder Lehrstunde habe ich mich gefragt, ob ich die Ausbildung weitermachen will. Und bin jedes Mal mit Neugier und Aufregung, ja, echter Aufregung, zum neuen Kurs gegangen. Ich wollte es und will es.

Ich habe ein mehrwöchiges Praktikum in einem Heim gemacht. Was mich beinahe zum Aufgeben gebracht hat, war nicht die Arbeit mit den Menschen, im Gegenteil, ich mochte all diese alten Leutchen, die so viel erlebt haben, die uns so viel an Lebensklugheit voraushaben. Dabei schätzen sie sich selbst gar nicht so ein, weil ihr Leben ein so Normales, Alltägliches war. Auch die Störrischen, Bockigen werden weich, sobald jemand ihnen zuhört. Mit der Zeit merkt man, dass selbst sie etwas Besonderes sind, Dinge erlebt haben, die erzählenswert sind.

Na gut, es gibt auch andere, ich will es nicht in den Himmel heben. Wenn ich an Frau XY denke, die hat mit Sachen nach mir geworfen, kaum war ich in der Tür. Heute lache ich darüber, damals war ich verzweifelt und glaubte, ich tauge nicht für diesen Beruf.

»Senioren« soll ich sie nennen. Warum eigentlich? Was ist falsch am Wort »Alte«? Wer es geschafft hat, auf dieser Welt 80 oder gar 90 Jahre alt zu werden, warum darf ich die oder den nicht »alt« nennen? Ist es denn eine Schande? Nur, weil wir so jugendverliebt sind, können wir doch von diesen Menschen nicht erwarten, dass sie fit sind wie ein Turnschuh. Macht Botox wirklich glücklich?

Ich überlege, wie ich mich fühlen würde. Wäre ich beleidigt, wenn jemand mich »alt« nennen würde mit, sagen wir, 85? Mir fällt die junge Frau ein, die letzte Woche in der Straßenbahn für mich aufgestanden ist und mir Platz gemacht hat. Weil ich in ihren Augen natürlich alt bin. Ich habe freundlich gedankt und mich mit Freuden gesetzt, ich stehe nämlich ungern in der Bahn.

Dörthe, du bist kein Maßstab, du hast nie in die klassischen Raster gepasst. Du bewunderst Astrid Lindgren für ihre unzähligen Falten, du grinst, wenn deine Haare allmählich mit grauen Strähnen durchzogen sind. Andere Menschen werden anders alt.

Was mich geschockt hat, war die Situation in dem Heim. Dabei war ich vorgewarnt, ich hatte genug Gruselgeschichten gehört. Es soll sogar eines der besseren Heime von Bremen sein. Aber auch hier war viel zu wenig Personal. Einmal, ich erinnere mich, in einer Mittagspause, hat eine der jungen Frauen zu mir gesagt: »Ich wollte helfen, verstehst du. Und was tue ich? Ich verweigere jede Hilfe, die wirklich Not täte, weil ich die Zeit kaum habe. Vielleicht höre ich auf und gehe zum Mini-Shop an die Kasse.«

Muss ich sagen, dass diese Betreuerin eine der Besten war? Es sind nicht die Menschen, es ist das System.

Toll, Dörthe, knie dich noch tiefer in diese Art der Erinnerungen, dann steigt deine Stimmung gleich wie eine Rakete.

Ich schnaube zornig durch die Nase. Ich bin so froh, dass ich die Senioren im Allgemeinen außerhalb der Heime betreuen darf. Da bleibt mir vieles erspart. Das ist mir klar.

Ich versuche, die Freude von vorhin zurückzurufen, das, was mich bewogen hat, in erster Linie das Interessante, Positive zu sehen. Es gelingt mir nicht.

Ich ziehe die Schultern hoch. Ich hätte nicht ins Atelier gehen sollen.

Etwas in mir schreit: »Ich bin Malerin!«

»Nicht mehr!«, schreit eine zweite Dörthe zurück.

Ich presse die Hände gegen die Schläfen, schließe die Augen und zähle langsam bis zehn. Bis zwanzig. Atme langsam ein und aus. Bis dreißig. Gut. Nun mag es eine Weile wieder gehen.

Dörthe, du kannst fünfzig Lebensjahre nicht einfach über Bord werfen, als wäre nichts gewesen, versuche ich mich zu trösten. Ein halbes Jahrhundert. Gib dir Zeit.

Vergeblich.

Ich trotte müde hinauf in die Wohnung, plumpse lethargisch aufs Sofa, zerre mein Smartphone hervor und rufe ein dusseliges Spiel auf. Ich jage irgendwelche bunten Kugeln übers Feld, bis sie zerplatzen, immer weiter, Level um Level. Sobald ich scheitere, fange ich von vorne an, Kugel um Kugel, die töten nicht, die platzen bloß.

Da schnarrt mein Telefon.

»Hallo Dörthe, Marlies hier«, meldet sich meine liebste Freundin. »Wollen wir einen Bummel an der Weser machen? Die Sonne scheint so schön, und ich war den ganzen Tag drinnen.«

Danke, Himmel, denke ich aufatmend. Der Anruf kommt genau zur rechten Zeit. Ich sehe erneut hinaus in den hellen Sommernachmittag. Ja, an der Weser wird es wunderschön sein, das wird mir helfen, über das Tief hinwegzukommen.

»Lass uns rüberfahren zum Café Sand und durch die Kleingärten bummeln, es blüht gerade alles wie verrückt«, schlägt Marlies vor. »Hinterher trinken wir einen Kaffee. Ich lade dich ein, keine Diskussion.«

Als wir nach einer Weile zum Café Sand zurückkommen, sehen wir erstaunt auf den Pulk von Menschen, der sich hier zusammengefunden hat und aufs Wasser starrt. Eine Ambulanz steht auf dem Weg zum Anleger, daneben ein Streifenwagen. Auf der Weser gleitet ein Polizeiboot langsam flussab. Gerade eben rollt ein weiterer Streifenwagen auf den Deichweg, stoppt, aber die Polizisten lassen sich Zeit mit dem Aussteigen.

»Was ist denn hier los?«

»Irgendeine Übung eventuell«, mutmaßt Marlies.

»Nee, das sieht nach was Ernstem aus«, widerspreche ich ahnungsvoll.

»Ist etwas passiert?«, erkundigt sich Marlies bei einem der umstehenden Leute.

Oh weh, falsche Frage, denke ich entsetzt, als der Mann tief Luft holt und geradezu begeistert ob der Chance, sein Wissen über uns Unbedarfte auszuschütten, lossprudelt: »Jaha, und ob, junge Frau. Und ob. Da ist einer abgesoffen, irgend so ein leichtsinniger Kerl, geht hier einfach ins Wasser, gleich beim Anleger. Dabei weiß jeder, dass das hier gefährlich ist. Die Strömung, wissen Sie, die Strömung.« Dabei fuchtelt er oberlehrerhaft mit seinem Zeigefinger vor unseren Nasen hin und her.

»Nee, stimmt nicht«, widerspricht eine ältere Frau. »Der ist mit dem Boot gekentert, ist der Fähre zu nahe gekommen und in die Bugwellen geraten.«

»In die Bugwellen der Fähre?«, zweifele ich laut, ehe ich mich beherrschen und raushalten kann. »So doll sind die doch nicht.«

»Pah!« blafft die Frau böse. »War ja bloß ein kleines Boot. Die kippen schnell um, sage ich Ihnen. Wer nicht aufpasst, den hat der Sog sofort gepackt. Das sollten diese Freizeitpaddler eigentlich in der ersten Stunde lernen.«

»Genau«, tönt es dazwischen. »Dat sach mal. De Werser is keen Speelkraam, dat is ’n reller Fluss is dat mit bannig Drift.«

Ja, ja, das mit der Strömung hat jetzt die dümmste Landratte kapiert.

»So war das nicht«, mischt sich ein pummeliger junger Mann in neuem Füllkrug-Werder-Trikot ein, der ständig mit dem Handy herumfuchtelt, Fotos macht und irgendwas eintippt. »Der Schleppkahn war schuld, der ist viel zu dicht am Ufer entlanggefahren, dabei ist die Fahrrinne weiter mitten im Fluss. Der hat ohne Not die Kinder am Strand gefährdet, den sollte man anzeigen, der war schuld.«

»Nein, nein, auch falsch.« Der neue Sprecher, ein seriös wirkender Mittdreißiger, schaut uns sehr ernst über seine randlose Brille an. Seine Stimme bleibt ruhig, leise, spricht mit leicht hessischem Singsang. »Ich habe es genau gesehen. Ich befinde mich hier bereits seit geraumer Zeit. Es handelt sich keineswegs um einen Unfall. Der Paddler ist von einem Motorboot gerammt worden. Das war Absicht. Der Verursacher ist sofort davongebraust. Also so etwas wie äh … Fahrerflucht. Wie man das auf dem Wasser nennt, ist mir nicht geläufig. Das war eindeutig Tötungsabsicht. Bis die Menschen am Ufer aufmerksam wurden, war der Täter längst fort. Danach erst kam der Schlepper. Die Identität des Toten kann dabei von größtem Interesse sein. Sehr aufschlussreich, verstehen Sie? Kann ja alles sein …«

Er nickt bedeutungsschwer und wendet sich abermals dem Ufer zu und dem Geschehen dort.

Ich sehe ihn neugierig an, irgendwo habe ich den schon einmal gesehen, aber wo? Geredet habe ich noch nie mit ihm, das weiß ich genau. Aber das Gesicht …

Jemand unterbricht meine Grübelei.

»Fahrerflucht aufm Wasser, ja geht’s noch?« Lautes Gelächter. Der Seriöse zuckt nur die Achseln.

»Klar, bei all den Kriminellen, den Drogenbossen und Rockerbanden, die hier gehätschelt werden, man ist sich seines Lebens ja nicht mehr sicher.

Also ich gehe im Dunkeln nicht mehr aus dem Haus«, tönt es von irgendwo umzu.

»Ich bitte Sie, am helllichten Tag am Café Sand, ja wie ist es nur möglich?«

»Ein Terrorist mit ’nem Paddelboot? Nu macht mal halblang«, spottet jemand.

»Papa, Papa, guck mal! Der Seeadler von der DLRG!«, kräht ein Mädchen ganz aufgeregt, zappelt dabei auf den Schultern ihres Vaters herum. »Papa, da war ich mal drauf mit der Kita! Ich werde da Kapitän, wenn ich groß bin.« Papa murmelt lächelnd ein paar freundliche Worte, die im Getöse eines Hubschraubers untergehen, der nun über uns kreist.

Neugierig recke ich mich, um über die Köpfe der Leute aufs Wasser zu sehen. Ja, da kreuzt es, das Boot der Retter, das in meiner Wahrnehmung eigentlich dauernd nur am Ufer liegt und wartet. Heute ist alles auf dem Wasser, was schwimmen kann, scheint mir.

Mit breitem Grinsen schaue ich zu dem Mädchen hinüber, das von einer Seefahrerkarriere träumt. Meine eigene Erinnerung ist sofort präsent: ich muss um die neun Jahre alt gewesen sein, als ich meiner Mutter ganz ernsthaft erklärte: »Wenn ich groß bin, werde ich Kapitän.«

Meine Mutter antwortete mir unwirsch: »Mädchen können nicht Kapitän werden.«

War das der Grundstein meiner feministischen Karriere?, frage ich mich regelmäßig, wenn mir meine erste sexistische Diskriminierung einfällt. Dieses Mädchen, das so ehrfürchtig dem Rettungsschiff nachschaut, wird bessere Chancen haben.

»Hat man den Menschen denn schon gefunden?«, fragt eine junge Frau, die gerade erst dazugekommen ist und den Ausführungen des Seriösen mit offenem Mund gelauscht hat.

»Nein, den suchen sie noch, bestimmt ist der tot.« Die ältere Frau erkämpft sich die Macht über die Informationen zurück. »Muss ja.« Sie nickt eifrig. »Wahrscheinlich ist er längst abgetrieben und unter der Brücke durch. Warum die Rettungsboote nun hier weiter herumfahren? Na gut, wir sind in Bremen, da ist man immer etwas langsam mit allem.« Sie lacht hämisch.

Ach nee, wieso steht sie dann noch hier?

Ein paar Umstehende fallen in ihr Lachen ein. Dadurch ermutigt, fährt sie fort: »Also von einem Motorboot habe ich nichts gesehen, und ich bin auch schon den ganzen Tag hier mit Kläre, meiner Schwester. Was Sie da erzählen, also Tötungs- äh … absicht, das wäre ja Mord, wäre das! Nee aber auch …«

Ehe sie sich weiter ereifern kann, zieht Marlies mich zur Seite.

»Komm, Dörthe, das muss ich mir nicht antun. Armer Kerl, es ist unwichtig, warum er ertrunken ist, schlimm bleibt es.«

Wir gehen langsam zurück zum Deichweg. Den Kaffee sollten wir woanders trinken, die Suche einer Wasserleiche ist wirklich keine erbauliche Kulisse. Weil die Fähre für eine Weile nicht fahren wird, bummeln wir am Ufer entlang Richtung Innenstadt. Irgendwo werden wir schon einkehren können.

Überall auf dem Fluss, auch weit unterhalb der Brücke, gleiten Boote aller Art herum auf der Suche nach dem Gekenterten. Ich kenne mich zu wenig aus, um unterscheiden zu können, wer da alles beteiligt ist.

So viel Aufwand für einen Toten, denke ich missmutig, weil der Spaziergang entlang der blühenden Gärten gerade wieder einen Hauch Lebensmut in mir geweckt hat. Und jetzt das. Dann finde ich es tröstlich, dass man nichts unversucht lässt, um ein Leben retten zu können.

Stumm gehen wir nebeneinander her, hängen unseren Gedanken nach. Mit einem Mal lacht Marlies laut auf. Verdutzt sehe ich zu ihr hinüber.

»Dörthe, es ist zu komisch«, prustet sie. »Da ertrinkt jemand, das ist tragisch und nicht zum Lachen. Was die Leute sich dabei allerdings zusammen spinnen, das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Ich sage dir, was die Blöd-Zeitung morgen titelt: Mord am Café Sand! – Abrechnung unter Kriminellen! Und dieser AfD-Ableger wird einen Untersuchungsausschuss fordern zum Thema: Wie schützt der Senat unsere badenden Kinder vor dem internationalen Terrorismus?«

»Stell dir vor, das ist ein Freund von dir«, ergänze ich. »Du bist noch ganz starr vor Trauer und musst in der Zeitung lesen, dass der arme Kerl ein gesuchter Drogenboss ist. So laut kannst du gar nicht widerlegen, das kriegt man nie wieder raus aus den Köpfen.«

Erneut schweigen wir.

»Kennst du jemanden von den Wassersportlern?«, frage ich Marlies vorsichtig.

»Nein, zum Glück nicht. Du?«

»Nein.«

Glück im Unglück nennt man das wohl, denke ich erleichtert.

Neugierig hole ich am nächsten Morgen die Bremer Zeiten aus dem Briefkasten, um zu sehen, ob sie den Toten gefunden haben. Oder ob der wirklich ertrunken ist. Oder sie, wer sagt, dass es ein Mann war?

Spielt keine Rolle, Dörthe.

Nein, es ist nicht der Titel auf der ersten Seite, der ist irgendwelchen Katastrophenberichten vorbehalten. Langsam ödet es mich an. Zurzeit ist alles eine Katastrophe. Ob Helene Fischer Schnupfen, ob ein Sturm einen Baum umgeworfen hat. Nichts ist einfach schlimm oder womöglich sogar normal. Wobei selbst Schlimmes normal sein kann, nur wollen wir das eben nicht mehr wahrhaben in unserer Wir-haben-alles-im-Griff-Gesellschaft. Was gibt es heute? Ach ja, Thema Hitzewelle.

Schweif nicht ab, Dörthe, guck endlich, was dem armen Menschen gestern passiert ist. Auch das ist keine Katastrophe, aber auf jeden Fall schlimm. Tatsächlich macht der Bremen-Teil mit der Schlagzeile auf: »Wassersportler gekentert – Opfer vermisst.«

Angenehm neutral, muss ich anerkennen. Schnell überfliege ich den Text. Es gibt kaum Neues in dem Artikel.

»… gegen 17 Uhr trieb ein gekentertes Sportboot, ein Einer-Paddelboot, in der Höhe von Café Sand Weserabwärts. Da zu der Zeit auflaufendes Wasser war, kam es lediglich langsam stromab und konnte so von Badegästen geborgen werden. Sie informierten sogleich die Polizei. Vom Bootsinsassen fehlt jede Spur. ›Es kann ausgeschlossen werden, dass das Boot sich nur losgerissen hat und unbemannt abgetrieben ist‹, teilte Polizeisprecher C. Karstens mit. Keiner der anliegenden Wassersportvereine vermisst ein Boot. Auch die aufwendige Suche der Feuerwehren, der Polizei und der DLRG mit ihren jeweiligen Taucherstaffeln konnte keine dazugehörige Person im Wasser bzw. am Ufer ausfindig machen.Zahlreiche Zeugen wollen die Mitschuld eines Binnenschiffes ausgemacht haben, das die Fahrrinne verlassen und dem Boot zu nahegekommen sein soll. Dem widerspricht die Polizei. ›Dann müsste das Boot in unmittelbarer Nähe des belebten Strandes gekentert sein. Das wäre garantiert nicht unbeobachtet geblieben‹, so Karstens zu unserer Zeitung. Aber die Rettungskräfte geben nicht auf. ›Wir können anhand von Strömungs-Berechnungen einschätzen, wo ein Körper angespült werden könnte, dort setzen wir die Suche fort. Es gibt dennoch Tote, die verschwunden bleiben‹, erklärt ein Sprecher der DLRG. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung: Wo wird ein Wassersportler vermisst, der gestern auf der Weser unterwegs sein wollte?«

Ich lasse die Zeitung sinken, greife gedankenverloren nach meiner Tasse und trinke einen Schluck. Bah. Kalt geworden.

In meinem Kopf rödelt es weiter. Kann sein, dass dieser Mensch gut schwimmen konnte und sich irgendwo flussabwärts ans Ufer hat retten können. Es war warm, da hält man es eine Weile im Wasser aus.

Plötzlich erinnere ich mich an eine Herbstnacht vor einigen Jahren, als ein enger Freund von mir ins Wasser stürzte. Er hatte keine Chance, denn es stürmte und das Wasser war bitterkalt. Mich schaudert es. Diese gruselige Erinnerung schiebe ich mit Macht zur Seite. Das war zu schmerzhaft.

Und dieser Mensch gestern? Während ich vor meinem inneren Auge das Flussufer abwandere, zweifle ich, dass ihm Rettung aus eigener Kraft möglich gewesen war. Denn am Tiefer entlang ist das Ufer durch hohe Mauern bewehrt. Klar, Hochwasserschutz hat höchste Priorität. Gibt es dennoch irgendwo eine Möglichkeit, an Land zu kommen? Hm. Ich versuche, mich an die Uferstruktur zu erinnern, aber ich sehe nur diese Mauern vor mir.

Liebe Güte, da schaue ich mindestens dreimal in der Woche hin, trotzdem weiß ich es nicht. Darauf habe ich nie geachtet. Sollte eine Malerin nicht ein geschultes Auge haben?

Lass stecken, Dörthe. Wer denkt schon an so was, wenn man am Ufer entlang radelt?

Hat er sich vielleicht oberhalb der Wilhelm-Kaisen-Brücke retten können? Dort kommt man leicht an Land. Oder weiter unten am Hal-över-Anleger an der Schlachte? Hm. Da hätte der Mensch allerdings einmal quer über die Weser schwimmen müssen.

Warum nicht? Hm ja.

Unwahrscheinlich, denn dann hätten die Menschen ihn sicherlich bemerkt. Es standen genug Neugierige am Ufer herum. Außerdem hätte er sich bestimmt bei der Polizei gemeldet, und der ganze enorme Zirkus wäre nicht nötig gewesen. Immerhin waren, wie die Zeitung berichtet, mehrere Taucherboote der Feuerwehr, der DLRG, sowie mehrere hilfsbereite Sportbootführer im Einsatz.

Nachdenklich rühre ich den kalten Kaffee um und um und um, bis ich merke, was ich tue. Wie furchtbar muss das sein, wenn man nicht ans Ufer kommen kann und spürt, wie die Kräfte nachlassen. Brr. Unwillkürlich ziehe ich die Schultern hoch.

Während ich mir endlich heißen Kaffee nachschenke, schießt ein verrückter Einfall in meinen Kopf: Sie schreiben, man konnte keine dazugehörige Person ausfindig machen. Jaha, woher wissen die das? Gesetzt den Fall, ich wollte abtauchen, also nicht real im Wasser, sondern im Leben, warum auch immer, dann lasse ich das Boot treiben und verschwinde. Ich kann mir das Spektakel sogar in Ruhe vom Ufer aus angucken, so lange ich nicht befürchten muss, dass mich jemand erkennt. Irgendwann wird man meine Identität herausfinden, jeder Mensch hat irgendwelche Kontakte. So bleibe ich offiziell vermisst, oder gar ertrunken. Kein Mensch kann heutzutage einfach unbemerkt verschwinden? Zumindest der erste Schritt wäre so getan.

Oder spinne ich jetzt wieder zu viel herum?

Planst du Entsprechendes, liebe Dörthe, falls du in Bremen nicht mehr glücklich wirst? Kein Geld, keine Liebe, keine Anerkennung deiner Kunst? Wohin würdest du fliehen? Auf irgendeine Insel in der Südsee, wie Gauguin und einige andere Berühmtheiten?

Das gab es tatsächlich in den letzten Monaten, ein wehmütiges: warum nicht noch einmal woanders ganz neu anfangen? Wo mich niemand kennt und schon vorver- und beurteilt. Noch habe ich die Energie, in wenigen Jahren kann es zu spät sein, dann bin ich definitiv zu alt.

Weggehen? Ohne Marlies, ohne Svantje von nebenan, ohne …?

Ich lache laut los, zu verrückt ist diese Vorstellung. Zugleich spüre ich Trotz. Ja, ich fange neu an, gleich fahre ich zu meinem ersten Einsatz als Nachbarschaftshelferin. Ja, ich muss nicht weggehen, ich kann mich auch hier in Bremen neu definieren.

Ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass Schluss sein muss mit der Spinnerei, ich muss los.

Schnell räume ich den Frühstückstisch ab, greife nach meiner bereits fertig gepackten Tasche und springe die Treppe hinunter.

Die uralte Gertrud Wischhusen von gegenüber winkt mir fröhlich zu, ihre Promenadenmischung Bimbo bellt ebenfalls eine Begrüßung. Nein, die beiden möchte ich niemals missen, denke ich, während ich am Osterdeich entlang radele. Und nicht die Weser. Ohne einen Fluss könnte ich nie leben. Die Sonne strahlt vom blauen Himmel, glitzert auf dem Wasser, das Gras ist dunkelgrün, der Sommer beginnt ja erst. Dieses Farbenspiel fasziniert mich jedes Mal. Daran kann ich mich einfach nicht sattsehen.

Warum soll ich also weggehen? Was ist falsch an dieser Stadt? Was ist falsch an meinem Leben? Ich atme tief durch und begreife: Der Paddler sieht das alles nicht mehr, für den ist alles vorbei. Aber ich lebe. Ich fange neu an. Geht doch.

»Frau Schmudke ist ein bisschen schwierig«, erklärt mir Alena, die mich am ersten Tag begleiten soll, auf der Treppe in den vierten Stock. »Mach dir nichts daraus, wenn sie unfreundlich ist, verstehst du? Manchmal redet sie tiefstes Platt, dann will sie mich ärgern.« Alena lacht. »Sie weiß, dass ich aus Slowenien komme und kein Wort begreife. Einige dieser alten Leute sind leider verbittert. Es gibt zum Glück die vielen anderen.«

Ich nicke tapfer. Hoffentlich geht alles gut, murmele ich ein ums andere Mal. Aber dann fällt mir meine Nachbarin Frau Wischhusen ein. Mit ihr komme ich sehr gut klar, und die hat wirklich Haare auf den Zähnen. Ich werde schon meinen Weg finden, nur Geduld.

»Guten Morgen, Frau Schmudke«, begrüßt Alena die alte Dame. Die mustert mich misstrauisch. »Wat will die hier?«, muffelt sie.

»Das ist Dörthe, unsere neue Kollegin«, stellt mich Alena vor. Ich lächele freundlich. Frau Schmudke bleibt störrisch. »Ik will dat nich. Immerzu neue Fruunslüüd, dat will ik nich.«

Ihr Tonfall erinnert mich an meine Großmutter, eine zugereiste Italienerin. Genau der gleiche Zungenschlag einer Frau, die sich mehr oder weniger vergeblich bemüht, Platt zu schnacken, es nie ganz lernt, weil sie eine Fremde ist und ihr Leben lang bleibt. Omas Rache bestand darin, mir das Hochdeutsche einzutrichtern, bis mir das Platt vergangen war, was ich heute tief bedaure.

»Kommen Sie aus Ostfriesland? Direkt von der Küste?«, frage ich spontan. »Da komm ich auch von weg. Bin allerdings schon lange in Bremen. Platt schnacken kann ich kaum noch.«

»Ja«, antwortet sie erstaunt. »Aus Bensersiel. Wir hatten einen Kramladen, meine Großeltern schon.« Sie bemüht sich nun wiederum ums Hochdeutsche, ich merke es und muss grinsen. Das bleibt ihr nicht verborgen. »Wat grienste, Deern?«, fragt sie, aber das ist ganz und gar nicht böse gemeint.

»Sie erinnern mich an meine Großmutter, die hatte den gleichen Tonfall, dabei stammte sie ursprünglich aus Italien. Sie hat mir ihre Locken vererbt.« Ich ziehe demonstrativ an meiner schwarzen, nicht zu bändigenden Haarpracht. »Weil alle um sie rum Platt sprachen, blieb ihr nichts anderes übrig, als es schnell zu lernen.«