Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

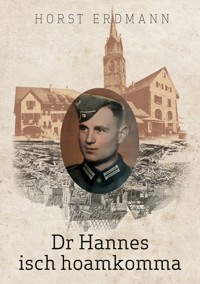

Dr Hannes isch hoamkomma, freute sich Juliana, als ihr Sohn im Türrahmen stand. Doch in was für eine Zukunft ist er, abgemagert und ohne Perspektive in einem zerstörten Land, zurückgekommen. Es ist die Geschichte eines Mannes, der in eine Zeit hineinwächst, die von Hoffnung auf ein neues, freieres Leben geprägt ist. Gesellschaftliche Umwälzungen, private und berufliche Veränderungen begleiten einen jungen Mann, der den Wirren des Krieges entkommen ist. Das Buch begleitet ihn in eine Zeit, von der niemand weiß, was sie bringen wird. Weitab der großen Welt, in Bierlingen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 879

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

für Wolfgang »Caruso« Faiss Harald »Hofi« Hofmeister

Vorwort

»Der isch im Krieg blieba.« Diese Antwort hörte man häufig, wenn über den Verbleib von Soldaten nachgefragt wurde. Es waren keine Ausflüchte, es war der allgemeine Tenor, der landauf landab verwendet, wenn Nachfragen über Verwandte gestellt wurden. Manche waren für Führer, Volk und Vaterland gefallen, jedenfalls auf deutscher Seite. Manche galten als vermisst oder in Gefangenschaft umgekommen. So schlimm es für die einzelnen Familien war, so alltäglich war es doch. Fast jede Gemeinde, Dorf oder Stadt, verfügt über ein oder mehrere »Kriegerdenkmäler«. Nicht nur hier in Bierlingen sind in der Friedhofskapelle Bilder der Soldaten zu sehen, die nicht mehr heimgekommen sind. Versehrte oder Verwundete sah man gelegentlich auf der Straße.

Ziviler Opfer von Kampfhandlungen, Bombenangriffen, Tieffliegern, Flucht, Vertreibung, und Kriegsverbrechen wurde kaum gedacht.

Mein Buchtitel »Dr Hannes isch hoamkomma« soll an alle diejenigen erinnern, die NICHT heimgekommen sind. Mir war einfach danach, die Geschichte des Taufpaten meiner Mutter weiter zu schreiben. In allen Ländern, die dieser unsägliche Weltenbrand betroffen hatte, warteten Eltern, Frauen, Freundinnen und Kinder auf eine glückliche Heimkehr ihres Mannes, Sohnes und Vaters.

Alle Gegebenheiten im nachfolgenden Buch sind in irgendeiner Form belegbar. Manche Personen haben tatsächlich gelebt, andere sind aus Erzählungen von Zeitzeugen nachvollzogen oder frei erfunden. Ich habe in das Buch verschiedene Erzählungen, Begebenheiten und eigene Erfahrungen einfließen lassen, ohne den Anspruch erwecken zu wollen, dass es auf wissenschaftlich fundierter Recherche fußt. Für mich ist dieses Buch eine Hommage an alle, die nicht mehr heimgekommen sind. An Hannes, Sergeij, Iwan, Charles, Jean, Thomas, Maurizio, Mohamad, Toshi. Auf sie alle haben Eltern, Frauen, Kinder, Freundinnen, Verwandte und Freunde gewartet. Bis heute.

Dr Hannes isch hoamkomma:

Er sieht immer noch so aus wie früher, der Bahnhof Eyach, dachte Hannes als er im Dampf der Lok stand. Sandsteine, schmiedeeiserne Gitter, Handkarren, Fahrräder steil aufgestellt im Ständer, Papierfetzen vom Wind wie Laub im Herbst aufgeweht. Fast wie bei seiner Abreise damals am Vorabend des Krieges, nur diesmal ohne Fahnen, ohne winkenden Menschen, ohne Tränen, ohne Anspannung. Eine komische Stille ging durch Hannes, war es Vorfreude auf DAHEIM, gab es ein DAHEIM, wie ist es ihm mit Ihnen, der Familie, dem Dorf, den Freunden? Die Anfahrt über das stark zerstörte Freudenstadt gab Hannes wenig Hoffnung auf ein schönes Wiedersehen mit seiner Heimat. Doch den Bahnhof Eyach hatte der Krieg wohl verschont. Der Pfiff des Schaffners und das Fauchen der Lok, verbunden mit dem klirren der Schienen riss ihn aus seinen Gedanken.

Als Hannes durch den Durchgang zur Straße ging, fiel ihm die Plakate auf, die in Deutsch Und in Französisch abgedruckt waren. Das war es also was ihm im Auffanglager geschildert wurde, er war jetzt ein »Franzos«, ein Bewohner der französischen Besatzungszone. Bierlingen, Oberamt Horb.

Wird eh das gleiche sein wie vorher, nur halt unter französischer Leitung, dachte Hannes, Politik oben, der Bürger unten, so war es und so wird es bleiben. Hannes packte seinen Rucksack, schulterte ihn gekonnt, nahm sein Koffer, der eher ein Köfferle war, bog nach links ab und lief los.

Bis nach Bierlingen waren es zwei Kilometer, leicht ansteigend zu Beginn, dann mit leichter Steigung durch einen Buchenwald stetig bergan bis dann am Ortsrand markant der Kirchturm als erstes erschien. Ob er wohl noch steht. In Kriegszeiten wurde immer als erstes die Kirchtürme als Ziel genommen, da sie ja einen wunderbaren Blick rundum boten und auch zur Warnung der Bevölkerung dienten. Ungezählte zerschossene Türme hatte er im Laufe seiner Zeit gesehen, zu Beginn noch erschaudernd, im Lauf denn gar nicht mehr wahrgenommen, so wie alles andere auch.

Für einen Frühsommertag, es war Anfang Juni, war es relativ frisch, und doch kam Hannes so langsam ins schwitzen. Er lief alleine von Eyach aus los, ein kurzer Blick zurück lies zwar drei-vier Leute vor dem Bahnhof erkennen, aber die hatten wohl Fahrer oder fuhren weiter mit der Bahn nach Haigerloch oder gar nach Hechingen.

Wie würde ihn seine Heimat empfangen? Stand Bierlingen noch? Wer lebte, wer war nicht mehr?

Wird er wieder Anschluss finden, eine Arbeit, wo wird sein Freundeskreis sein, seine Familie?

Mit jedem Schritt bergan ging in seinem Gehirn ein immer größeres Gedankengewitter los. Hannes erschrak über sich, seit wann machte er sich Gedanken? Seit wann interessierte ihn die Zukunft? Die letzten Jahre waren nur funktionieren angesagt. Gedanken durfte man sich nicht leisten. Wer dachte war tot, verdächtig oder wurde verrückt daran. Gedanken hinderten wie Angst einen lähmt. Gedanken führten nicht weiter, Gedanken waren ein Hindernis im Funktionieren. Und hier, am Anstieg nach Bierlingen, fanden Gedanken bei Hannes zum ersten mal wieder statt. Und zum ersten mal lies er Gedanken wieder zu.

Aus der Ferne hörte er ein sich näherndes Motorengeräusch. Ein Motorrad näherte sich bergan, Hannes drehte sich um und machte unbewusst einen Schritt zur Seite, fast stand er im Graben. Das Motorrad hielt neben ihm an, der Fahrer zog sein Tuch vom Mund und schrie ihn an, ob er mit auch Bierlingen hoch will.Wegen dem musste man doch nicht so schreien dachte sich sich Hannes, nickte aber schnell und stieg mit seinem Koffer in der rechten Hand auf den Soziussitz, während der Fahrer sofort Gas gab und die Fuhre Richtung Bierlingen knatterte.

Vorbei am kleinen Steinbruch, danach am Waldkeller, der von örtlichen Wirtschaften genutzt wurde. In der rechten Hand der Koffer, mit der linken Hand seine graue Mütze auf dem Kopf gesichert, kamen sie nach kurzer Fahrt am Ortsschild an. Da stand auch schon das »Schweizer Haus«, eine schildartige Tafel verkündete es voller Stolz dem vorbeigehenden Bürger. Es war damals des erste Haus im Dorf mit einer Zentralheizung. Da Hannes durch den Fahrtwind tränende Augen hatte, konnte er nur Schwach den Kirchturm sehen, aber wenigstens stand er noch. Der Fahrer fuhr bis Hoch an die Kreuzung, hielt dort an, verabschiedete sich mit einem »des koscht amol a Bier fürn Sepper aus Trillfingen« gab Gas und bog tatsächlich die Schmalzgasse Richtung Trillfingen hin ab. So stand Hannes nun, mit all seinen Habseligkeiten, mitten im Dorf mit leicht tränenden Augen, und war daheim.

Aber war das Wirklichkeit hier an der Rösslekreuzung? Ruinen, wo vorher bäuerliche Häuser standen, Baumstümpfe, halbe Hecken, Schutt. All das erinnerte Hannes auf einmal wieder an die Vergangenheit, aus der er gekommen ist. Hier, in seinem Heimatdorf, hat die Krake Krieg auch ihre Spuren hinterlassen. Weg, nur weg tobte es in ihm. Hektisch fasste er sich in die Jackentasche, um erleichtert festzustellen, das die Adressen noch da waren. 3 Kriegskameraden hatten ihm ihre Heimatadressen mitgegeben, eine von Duisburg, eine aus Magdeburg. Ein Kamerad, der noch in Gefangenschaft bleiben musste, stammte aus der Gegend von Bludenz in Österreich. Josef, so sein Name, bat ihn das er der Familie sein Schicksal mitteile und das sie sich wie immer bei solchen Nachrichten ja keine Sorgen machen müssten. Nachdem Hannes die Adressen kurz angeschaut hatte beschlich ihn ein ruhigeres Gefühl. Ist es nicht das was in den schnulzigen Liedern, auf zahlreichen Postkarten, nachts beim Wache stehen, in der Weite Sibiriens beim Holzschlagen immer in ihm drin war, dieses Wort Heimat? Jetzt stand er da, war in der Heimat, erschrak sich an Trümmern am Straßenrand und wollte da weg, wo er sich die letzten Jahre immer hin gesehnt hatte, aus »seiner« Heimat.

»Ja Hannes, bisch du es?« holte es ihn in die Wirklichkeit zurück. Hannes drehte sich um und sah eine ältere Frau im typischen schwarzen Kittel mit Rock und schwarzen Schuhen, wie es die älteren Bewohner hier auf dem Land immer werktags trugen. Es war Josefine, die unweit vom Rössle wohnte und wohl über ein gutes Gedächtnis verfügte. »Lang nemme gsea«, sagte sie »do wurd die Mutter a freid hau wenn se de wieder sieht.« »So ischs, Josefine«, antwortete Hannes »sag au, siehts em ganza Flegga so aus wia do hanna?« »Noa, nau em Oberdorf, aber des langet schau.« Schüttelte den Kopf, lief an Hannes vorbei, meinte im Abgang noch das er wohl etwas mager geworden sei und ging von dannen.

Hannes schaute an sich hinunter, tatsächlich war er mehr hängend in seiner abgewetzten Uniform als selbige ausfüllend wo er damals auszog, um seinem Land und seinem Führer zu dienen. 19 Jahre alt, in guter Form, dank reichhaltiger Ernährung wie es auf dem Lande üblich war kräftig und gesund, ein Junge vom Land halt. Jetzt stand er da, keine10 Jahre später, als eingefallener ehemaliger Soldat hager und mit Furchen im Gesicht in seiner Heimat, die ihm etwas fremd geworden scheint. Gespannt führte er seinen Weg fort Richtung Kirche, wo weitere Beschädigungen des Krieges sichtbar waren. Es muss wohl ein Luftangriff gewesen sein, der hier so viel Schaden anrichtete. Je weiter er ins Unterdorf kam, desto weniger haben die Häuser Beschädigungen, um dort am Eck der »Traube« ganz aufzuhören. Abbiegend Richtung Molke, stand er dann, zögernd, vor seinem Elternhaus. Es stand noch da, unversehrt. Ein Schauder lief über seinen Rücken. Fast 10 Jahre her, unterbrochen durch 2 Fronturlaube, ist die Erinnerung an sein Elternhaus dank eines Fotos ihm gleich geblieben.

»Hallo, Mutter, Vatter, jemand da?« rief Hannes vor dem Haus. Wohl nicht, so drehte er sich zum Scheunentor und drückte dagegen. Tatsächlich, es ging auf, so wie traditionell auf dem Dorf tagsüber wohl kaum ein Tor oder eine Tür verschlossen war. Wer abschloss, hatte was zu verbergen oder war in der Stadt. Wobei der Schlüssel zum Haus in den allermeisten Fällen hinter dem nächsten Klappladen oder auf dem »Hauhliacht« hing, einem kleinen Schiebefenster in Kopfhöhe neben der Tür. Dunkel empfing in die Scheune, 3 Schwalben stießen aus ihren Nestern oben an den Balken am Scheunenloch hervor, ihren krächzenden Nachwuchs hinterlassend. Immer noch niemand zu sehen oder zu hören. Sein Blick fiel auf ein glitzerndes etwas. Als er darauf zu ging, erkannte er sein altes Fahrrad, das an der Wand lehnte. Total verstaubt, platte Reifen, nur das verchromte Typschild war zuerkennen, wenn auch nur unter leichter Sonneneinstrahlung. Sein Fahrrad, Typ Vaterland, sein Stolz, hatte er doch so darauf gespart, nur um damit wie ein stolzer Herr durchs Dorf zu radeln. Vaterland, dachte er, etwas reparaturbedürftig, aber war nicht auch »sein« Vaterland reparaturbedürftig nach diesen dunklen, wirren Jahren? Das es ihn zu seiner Lehre nach Tailfingen verhalf, machte es noch wertvoller für ihn. Sonntags je nach Tageszeit los, 2,5 h über Rangendingen, Bisingen, den Albtrauf hinauf in seine Kammer in der Fabrik, wo er Elektriker lernte. Samstags nach 12 zurück, diesmal topographiebedingt schneller, wo zu Hause immer eine Suppe wartete, bevor noch Feldarbeit den restlichen Tag anstand. Reich wurde er in der Zeit nicht, musste er doch froh sein nicht für seine Lehre bezahlen zu müssen und sogar noch eine Kammer zu erhalten. Dies wurde ihm aber nur ermöglicht, da er Abends noch Wartungen an den stillstehenden Maschinen durchführen musste und so die eine oder andere Mark nebenher verdienen konnte. Aber reich, nein das wurde er nicht dabei.

Bis auf die platten Reifen schien das Rad unbeschädigt, vor allem war es noch intakt da, nachdem ja im Krieg alles »kriegswichtige« requiriert wurde und Freund und Feind ja nicht gerade zimperlich mit fremdem Eigentum umgegangen sind. Egal, es ist da, nahezu unversehrt, und wird mich wieder nach Tailfingen bringen, dachte sich Hannes.

Im Haus ist immer noch nichts zu hören. Vorbei am Kellerabgang, Richtung Küche. Fenster zum Garten offen, die Tür daneben angelehnt. Aha, jemand muss wohl da sein. Auf dem Herd dampften Kartoffeln, wohl erst vor kurzem aufgestellt, sonst hätte man den Geruch bestimmt schon vor dem Haus gerochen. Kartoffeln in aller Form ist die Standarternährung hier auf dem Land. Wehe dem, der seine Ernte durch die Kartoffelfäule oder den amerikanischen Feind, den Kartoffelkäfer, verliert.

Kartoffeln und Schmalz, damit kommt man durch den Winter, hieß es, und es stimmte.

Ein kurzer Blick in die Stube, wie gehabt, keiner da. Das heißt, es wird wohl im Garten stattfinden, das Wiedersehen. Wie werden sie reagieren, sie haben ja lange nichts mehr von ihm gehört. Fast ärgerlich war die Mama, als er dauernd nachfragte, ob schon Post gekommen wäre mit seiner Einberufung. Sein ganzer Jahrgang hatte schon selbige, nur er, der Hannes vom Unterdorf, musste sich den Spott gefallen lassen, »sie hätten ihn vergessen«. Wo er doch alles hinter sich hatte, Ausbildung, Zeugnis, bereit zum Soldat, bereit für sein Land, bereit für alles, nur nicht zum daheim zu bleiben.

Grelles Licht als er aus der Küche hinaustrat, hinaus in den Garten, der direkt an die Felder anschloss. Es war ein typischer schwäbischer Garten, mit Gemüsebeet, Wiese, Obstbäumen.

Quer durch den Garten spannte sich eine Leine, auf der die Wäsche trocknete. Zu sehen war im ersten Augenblick niemand, also schnappte sich Hannes einen Frühäpfel und lies ihn sich herzhaft schmecken. Viel verändert hat sich nicht, nur von der Ferne her hörte man das tuckern von einzelnen Traktoren, die ihrer Arbeit auf dem Feld nachgingen. Plötzlich ein Aufschrei. »Ja Bua, bisch du es?« rief es aus der Türe, die er eben zuvor verlassen hatte. »Hannes, dr Hannes ist wieder da!« Es war seine Mutter, Juliana Higi, verheiratet mit Augustinus Higi, zusammen mit insgesamt 9 Kindern hier beheimatet. Er lief auf sie zu und konnte gerade noch seine Mutter auf die Bank neben der Türe setzen, sie wäre wohl sonst einfach so zusammengesackt. »Mutter Gottes im Himmel!« schluchzte sie, »du hast mir meinen Hannes wieder zurückgebracht«.

Hannes wirkte befremdet, sind doch Gefühle und Gebete nicht so seine Welt gewesen die letzten Jahre. Beten war verpönt, um nicht gerade als Feigling zu gelten geschweige denn kein guter Nationalsozialist zu sein, der nur an des Heil des Führers zu denken hatte. Und Gefühle, Gefühle stumpften ab in dem Leben da draußen, wo jede Sekunde deine Letzte sein könnte, wo ein ein Lachen schnell einer Träne weichen konnte und ein Freund schnell zu einem Gefallenen. Nein, Gefühle und Tränen hatten in seiner Generation keinen Platz mehr. Unbeachtet stand sein Vater im Türrahmen. Stumm, schaute zuerst den ganzen Körper von Hannes ab, ehe er sich zu einem Handschlag hinreißen konnte. Wortlos, mit der übriggebliebenen Kraft eines älteren Bauern, drückte er Hannes die Hand, ein leicht zitterndes Kinn und gläserne Augen verrieten den Gemütszustand des Vaters, mehr aber auch nicht, mehr durfte man auch nicht.

»Möchtescht was trinken, was essen?«, sprudelte es aus der Mutter heraus, »hascht ja die letzten Jahre net so grausig viel kriegt?« »An Moscht, oder soll i zum Bräuhaus und dir lieber a Bier holen?« »Lasset mi nur mal do sei. I hab die letzten Tag genug griagt.« Doch seine Mutter war schneller, hat flugs ein Ring Schwarzwurst hergezaubert, 2-3 Scheiben Brot, und Most steht eh in jedem Haus hier in der Gegend auf dem Tisch. Bier dagegen, oder gar Wein, war eher selten anzutreffen, musste es doch teuer »auswärts« bezahlt werden. Allein der Anblick des Vesperbretts lies Hannes hungrig werden. Und, hatte er nicht oft draußen im Feld daran gedacht, wie schön es wäre »zu Hause« zu sein, mit der Familie zu essen, diese Behaglichkeit, er hatte sie immer vermisst. Obwohl es diese Behaglichkeit war, die ihn hinausgetrieben hatte, hinaus in den Krieg, in das Abenteuer, in die eigene Freiheit, die doch so jäh zu einem Trauma wurde.

Bissen um Bissen wurde das Brett leerer, selbst der früher oft gemiedene Most wurde öfters nachgeschenkt, und wohlig machte sich bei Hannes ein sattes, zufriedenes Gefühl breit. Er hatte sich sein Heimkommen schlimmer vorgestellt. Werden ihm Vorwürfe gemacht, waren familiär andere Situationen da, er wusste es nicht. Doch mit der jetzigen Situation konnte er leben. Nachdem alles abgeräumt war, kam das obligatorische Schnäpsle hinzu, Welt, was willst du mehr.Eine Zigarre, die Notration vom Vater, wurde angesteckt und Platz auf dem Sofa genommen, das wie früher mit einer alten Decke abgedeckt war, welche nur am Sonntag oder an Feiertagen abgenommen wurde. »So Jonger, was hosch jetz vor, jetz wo du wieder daheim bischt«, fragte sein Vater, ohne auch nur auf die Antwort zu warten, »goscht wieder noch Tailfingen ge schaffa, oder suachsch dr was hia en dr Nähe?«. Hannes verschluckte sich fast am Qualm, weil er gerade zu dem Zeitpunkt einzog, als die Frage kam. »Z’Horb suachet se Leut, ond z’Rottaburg kennscht au Glück han. Dr Baron doba auf dr Weitaburg suacht au Leut, vielleicht konnsch bei dr Bahn oder gar bei dr Post unter.« »Lass mi erst mal dasein«, meinte Hannes, »erstmal muass ich mi jo wieder melden, das i hier bin.« »Jaja, i habs ja nur guat gmeint, i weiss ja das ihr Soldata gern in Schlendrian kommat wenn ihr dahoam send, aber weisch, a Gschäft sott ma scho hau, wenns doch jetz wieder Bergauf goht.« Stimmt, dachte sich Hannes, die Währungsreform wäre durch, hat er in einer Zeitung gesehen, von wunderlich über Nacht gefüllten Kaufläden war zu lesen, von einem Ende der Hamsterfahrten und vom Beginn einer neuen Ära. Aha, Bergauf, so hieß es doch damals anno ’33 auch, ergänzte Hannes. »Nein, nein«, meinte sein Vater, »diesmal wärs andersch, weil dies mal die Vier Mächte die Sache in der Hand hätten, und die täten scho wissen was se wellat.«

»Vatter i bin erstmal froh wieder do zom sei. Kei Angst, ich werd mi schnell noch ra Arbeit umschaua. Was gibt’s bei euch neues, was wisset ihr zum erzählen? Wer ist alles heimkommen, wisst ihr wer vermisst isch und wer noch fort isch. Ich hab gehört das in Russland alle jetzt als Pfand gehalta werdet.« Sein Vater verzog keine Miene. »Das ist nicht lustig da drüben in Russland. Ich weiß bis heut noch nicht wie ich da rausgekommen bin. Es sind noch genug drüben in den Lagern, und es war nicht schön mit anzusehen wie die Kameraden weinten und schrien als unser Transport nach Hause ging. Aber daran mag ich jetzt nicht denken, so wie ich auch an vieles nicht mehr denken will«. Und so saßen die beiden still auf dem Sofa, schmauchten ihre Zigarren und beließen es bei bei »jaja« und »so ist es dann au wieder« als maximale Kommunikation.

Leichter Nebel zog am nächsten Morgen durchs geöffnete Fenster herein, so das Hannes sich genötigt sah, das angelehnte Fenster doch noch zu schließen. Herrlich, so ein gestärktes Federbett, das in seiner Komplettheit den Insassen fast wie Beton einhüllte. Im Zimmer roch es nach feuchtem Frühnebel, in Verbindung mit Holzfeuerrauch und Tieren, dieser allseits gegenwärtigen Duftnote auf dem Land. Es war nach sechs Uhr morgens. Vor kurzem war das »sechs Uhr läuten« deutlich zu hören, was in den meisten Häusern schon zur ersten kleinen Pause benutzt wurde, war man doch schon mindestens seit fünf Uhr, eher früher im Stall.

Heute stand Amtsgang auf dem Plan. Hannes musste sich auf dem Rathaus wieder anmelden, das Soldat sein hinter sich lassend, das des Zivilisten wieder annehmend. Seine Mutter hatte vorsorglich die Geburtsurkunden und sonstige formellen Papiere vorbereitet, so Stand also seiner »Zivilisierung« nichts mehr im Wege. Nachdem er sich frisch gemacht hatte, stellte ihm seine Mutter einen Malzkaffee hin, der immerhin den Anspruch hatte, dunkel zu sein und einem das Gefühl gab, richtigen Kaffee vor sich zu haben. Dazu ein Stück Brot mit Marmelade, OHNE Butter, da es werktags war, fertig war das Frühstück. Gut gestärkt ging es dann Richtung Rathaus, in der Hoffnung, das Prozedere der Zivilisierung schnell hinter sich zu bringen. Deutschland lag zwar am Boden, der Amtsschimmel wieherte aber immer noch als wäre nichts gewesen. Im Rathaus angekommen, zeigte sich die Sache mit dem Ausweis anders als gedacht. Ein simpler Aufkleber über dem Reichsadler mit dem Hakenkreuz genügte, um 12 Jahre Diktatur zu vergessen und den Ausweisinhaber als deutschen Bürger nach den derzeitig gültigen Regularien zu ernennen. Wie einfach doch die Welt sein kann, dachte sich Hannes.

Hannes wählte einen ortsüblichen Schleichweg nach Hause. Dieser Weg verband das Oberdorf mit der Molke bzw. dem Kindergarten, ging zwischen Häusern und über Wiesen durch und war gerade so breit das 2 Personen aneinander vorbeikamen. Am Anfang dieses Weges stand das Gasthaus Löwen, auch Gòg genannt. Es war eines von 4 Gasthäusern im Ort, zentral gelegen, um nach Kirchgang oder auch nur so mal einzukehren. Als Hannes vorbeikam, hörte er aus dem inneren Stimmen. Leichter Zigarrenrauch hing am Eingang, und da Hannes nichts vorhatte, trat er ein. Ein,zwei Köpfe drehten sich vom Stammtisch her, um auch gleich wieder in den Inhalt des Glases zu starren. Ein kurzes »Mahlzeit« seinerseits von Hannes und schon saß er am Stammtisch, kurz den Zeigefingerfinger gehoben als Zeichen für ein Glas Bier. Nach anfänglicher Ruhe begann die Kommunikation mit »Ond, wied do?«, was Hannes mit »siehsch jo« bestätigte. »Ond, no älls danna?« bejahte Hannes mit »siehsch jo, oder fehlt ebbes«?

Somit war das Heimkommen in der sozialen Welt des Dorfes abgeschlossen, es wird sich also im Laufe des Tages dann in selbigem herumsprechen. Das Glas Bier in der rechten, eine gespendete »Overstolz« in der linken Hand, erstarrte die Situation zu einer Gemütlichkeit, wie sie nur Gasthöfe auf dem Land ausstrahlen können.

»Was treibscht sonst so Hannes«, war die nächste gestellte Frage, die Hannes mit einem gekonnten »mol sea was geit« konterte. Somit war aber auch wirklich alles besprochen, das Gespräch wendete sich wieder der Politik, dem Wetter und den verpassten Chancen bei der holden Weiblichkeit zu.

Was Hannes wunderte war das bisher niemand auf das Thema Krieg kam. Scheinbar hatten alle ganz schnell damit abgeschlossen, niemand versuchte auch nur ein Stück weit das Thema anzuschneiden. War es eigene Scham, verloren zu haben, waren es Erfahrungen, die besser nicht veröffentlicht wurden oder so schlimm waren, das die seelischen Wunden nicht aufgebrochen werden durften. Ihm war’s irgendwie Recht, vielleicht ergab sich ja mal die Zeit über das erlebte zu sprechen, nur war halt gerade wohl nicht die Zeit und die Stimmung dazu. »Bringst mir noch eins?« bat Hannes die Wirtin, die sich sofort in Bewegung setzte, um erstens ihren Umsatz zu steigern und zweitens dem themenlosen Sitzen am Stammtisch zu entweichen. Generell gab es an den Stammtischen zu jener Zeit nur eintönige Themen. Alles was sonst an den Stammtischen zu bereden war lag auf Eis, das gesellschaftliche und politische Leben lag auf dem Boden. Allenfalls eine verendete Kuh oder ein eitriger Zahn eines Mitmenschen wurden auf stammtischart Aufbereitet.

Nachdem Hannes sein Bier erhalten hat, fragte sein Tischnachbar nach seiner beruflichen Zukunft. Stimmt, dachte Hannes, daran hab ich noch gar nicht so richtig daran gedacht. Arbeit gab’s eigentlich nicht. Hier und da mal eine Sicherung tauschen, eine neue Leitung legen, mehr nicht. Eher so Tagelöhnerdasein. In der zu erwarteten Sprudelfabrik in Mühringen wurden Tiefbauer gesucht, die pro Tag 4 m Graben mit dem Spaten 2 m tief gruben. Daran hatte er schon gedacht, aber eine feste Stelle, daran war gerade nicht zu denken. »Bei de Franzosa z’Tübinga suchet se Leut, do kannsch jo mol froga«, meinte sein Tischnachbar, »i han ghört au Elektriker. Ond des wirst jo net verlernt han, oder?«. »Stimmt, verlernt hab ich’s nicht, aber weiterentwickelt auch nicht. Für eine normale Verkabelung wird’s immer reichen, aber für mehr?« dachte er sich. Hannes schrieb die Nachricht auf einen Zettel und versprach, sich darum zu kümmern. Nachdem er leer getrunken hatte und zahlen wollte, fiel ihm auf das er ja gar kein Geld dabei hatte. Beschämt fragte er die Wirtin ob er anschreiben lassen könne, worauf selbige verschmitzt lachend meinte das es schon gut wäre, er, der verlorenen Sohn wäre ja wieder im Land, und sein Vater werde die Zeche schon übernehmen. Leise protestierend nahm Hannes dankend an, versprach wieder zu kommen und unter einem »Schon recht so« der Wirtin ging Hannes zum Mittag nach Hause. Leichten Schrittes, das Bier tat seine Wirkung, lief er die bekannten Graswege gen Heimat. Der Gedanke, bei den Franzosen, den Erzfeinden, den Gegnern zu arbeiten ließ ihn nicht los. Hat ihm sein Stammtischnachbar einen Floh ins Ohr gesetzt? Wollte er ihn, den ehemaligen Soldaten der Wehrmacht, den jetzigen Besatzern ans Messer liefern? Klar, eine feste Anstellung könnte er schon gebrauchen, nicht nur wegen der finanziellen Lage, auch zu Hause ist er irgendwie Fremd geworden. Es ging ihm gut daheim, er wurde umsorgt, man schaute an ihm auf, man forderte seine helfende Hand, doch irgendwie war es nicht mehr wie früher, eine schwere lag in ihm, doch wie sollte er sich davon befreien? Es gab Braten und Spätzle, den Rest vom Sonntag, dazu Gemüse. Hannes aß, war aber nicht so recht hungrig. »Schmeckt’s nicht?« fragte seine Mutter. »Doch, doch«, entgegnete Hannes »guat wie immer!« Doch es klang nicht überzeugend, und seine Mutter hakte nach: »ist irgendwas mit dir?« »Nein Mama«, Hannes blickte auf »es ist alles guat mit mir, i war nur in Gedanka.«

Nach dem Essen ging Hannes zu einer Nachbarin, bei ihr war ein Kabel abgetrennt und in ihrer Not fragte sie Hannes um Hilfe. Sie war eine ältere Witwe, ihr Mann starb in den frühen dreißiger Jahren an den Spätfolgen des ersten Weltkriegs. Hannes trat durch die unverschlossene Tür in das ältere, doch gepflegte Bauernhaus. Die Besitzerin nahm sogleich Notiz von ihm und zeigte ihm die schadhafte Stelle, welche Hannes ohne große Mühe reparierte und ihr empfahl, bei Zeiten mal die ganze Anlage zu erneuern. Klärle, so ihr Name, bedankte sich und fragte Hannes, ob er ihr die Installation nicht machen würde, da er doch gerade zu Hause sei und sie eine Freude daran hätte, wenn er die Arbeit übernehmen würde. Hannes überlegte kurz und sagte ihr zu, allerdings mit dem Hinweis, das die Beschaffung des Materials wohl nicht so einfach wäre in der jetzigen Zeit. Klärle meinte zu ihm das es ja nicht pressieren würde und er sich Zeit damit lassen könne. Erleichtert, und mit einer kleinen Summe Bargeld im Sacktuch ging Hannes hinaus. Verwundert rieb er sich die Augen und dachte für sich, das es doch gar kein Problem sei, deine Erfahrungen als Elektriker einzusetzen. Er hatte es gelernt, war zwar die vergangenen Jahre an keinem Kabel mehr gewesen, aber er musste sich ja auch nicht mit den schwierigsten Installationen beschäftigen. Das, was auf dem Lande anfiel, war simpelste Elektrikerarbeit, und dafür reichte sein Fachwissen allemal. Und wie es auf dem Lande so üblich ist, würde er durch Mundpropaganda bestimmt bald mehr angefragt werden. Klärle als Beispiel würde da schon dafür sorgen. Sie war eine angenehme Frau in den späten Vierzigern, gerne in der Kirche und auf der Straße beim »Schwätzle« hatte ihren Garten sehr gut im Griff, und bis auf’s Fluchen konnte sie allem etwas abgewinnen. So würde sie bestimmt seine Arbeit in höchsten Tönen preisen und so seinem Auskommen den einen oder anderen Schub geben.

Zu Hause angekommen, fiel Hannes der Zettel ein, den er im Sack hatte. Bei den Franzosen arbeiten? Klang irgendwie fremd, um nicht zu sagen ungeheuerlich, waren sie doch bis vor kurzem noch der Erzfeind, wie Oma immer so treffend zu formulieren mochte. Allerdings boten sie einem Arbeit, und mehr als eine Absage konnte es nicht geben, und wenn man dazu schon mal in Tübingen wäre, könnte man sich in »der Stadt« auch mal was Neues gönnen, ein Anzug oder einen neuen Haarschnitt etwa. Hannes gefiel der Gedanke, sofort morgen würde er sich auf den Weg nach Tübingen machen und bei den Franzosen dort vorsprechen. Diese Gedanken führten bei Hannes unbewusst zu einer inneren Anspannung, war es doch etwas Neues, etwas Anderes, was auf ihn zukommen könnte und auch würde. Ein neuer Lebensabschnitt, weg von zu Haus, weg von Bierlingen, aber auch weg von der Vergangenheit.

Nach dem Vesper, das meistens auf dem Bänkle hinter dem Haus mit einer Zigarre oder einer filterlosen Zigarette der Marke Overstolz oder Reval endete, kam von seinem Vater ein genuscheltes »Ond?«, was soviel bedeutete wie seine Zukunft aussehen würde. Schwäbisch ist herrlich für eine Ausdrucksweise, die nicht viel sagt aber trotzdem alles aussagt, alles fragt und natürlich auch alles beantwortet.

»Hosch schau ebbes in Aussicht, gschäftlich moan i?« ergänzte sein Vater. Hannes wusste nicht ob er ihm von seinem Vorhaben mit der Arbeitssuche bei den Franzosen erzählen sollte. »Morga, gleich in dr Frühe, fahr i nach Tübingen. Dort hab ich eine Adresse bekomma«, wich Hannes aus, »mal sehn, was dabei rauskommt.« Vater schenkte den Most nach, was auch als Aufforderung zu mehr Angaben über die Arbeitssuche zu verstehen war.

»Ischs ebbes geheims?«, hakte er nach. »Nein«, antwortete Hannes, »geheim et, aber a bissle aussergwöhnlich. I hab a Adress bei de Franzosa en dr Kasern kriegt, dia suachet an Elektriker.« Vater blies den Rauch seiner Zigarre nach oben, verzog den Mundwinkel kurz und versuchte sich zu einem Französischen Offizier zu verstellen:« Missiö Igi, dü Lampöö iste kaputt, maschen Sü schnöll Röparatür Üit Üit.!« Brach danach zusammen mit seinem etwas erstaunten Sohn in schallendes Gelächter aus, was sicher auch dem Most, der dieses Jahr viel Öchsle hatte, zu verdanken war. »Muttr, breng ons zwoi Cognac raus«, rief Vater in die Küche zu Mutter, »des ischt a Freid, des gilts zum feira. Mei Jonger goht zum Erzfeind und richt deana d’Elektrik!«

Hannes’ Mutter kam wie befohlen mit zwei Glas Cognac, stellte die Gläser vor beide hin und fragte verwundert nach dem Grund für die Bestellung dieses doch edleren und selteneren Getränks, dazu noch unter der Woche ohne Feiertag oder sonstigen Anlässen. »Dr Hannes goht zo de Franzosa ge schaffa, do kennsch verrecka!«

»Wie, zo de Franzosa ge schaffa«, fragte Mutter nach, »dia send doch z’Tübinga. No muasch no morgats Zeitig in d’Eyach na und a Stund mitm Zug fahra, witt du dir des adoa? Ond dazua bei de Franzosa, ma kennt se jo, do send jo scheints au schwarze Manna dabei, und sogar Chinesa und woass Gott wa suscht no für Leut. Ob da dr do ebbes guats duasch, des glaub i mol et, aber wenigstens hosch noch a Arbet, on vielleicht konnsch jo en a Haus mo koane Schwarze send und vielleicht ka der Offizier jo deutsch ond isch vielleicht gar et so schlemm wie se ällweil verzehlet …«. Hannes unterbrach seine Mutter in ihrem Redeschwall nur kurz und meinte, das er sich nur mal bewerben wolle und das die Franzosen »au nur Menschen wären ….« und beendete die Diskussion mit der Bitte um einen schönen Anzug für den morgigen Tag die Debatte.

Sieben mal erklang der Kirchturm, als Hannes schlaftrunkend sich frisch machte, um seine Zukunft in Tübingen in die Hand zu nehmen. Eine Tasse Carocafe, ein Stück Brot mit Marmelade als Frühstück und ab aufs Fahrrad zum Bahnhof Eyach, um von dort aus mit dem Zug nach Tübingen zu reisen. Ja, reisen, eine Fahrt in eine Welt, die er zwar vom hörensagen kannte, aber selber in den langen Jahren des Krieges doch vergessen hatte. Zug fuhr nur jemand, der es musste, die meisten waren in Uniform und kamen vom Krieg oder gingen in selbigen. Reisen, wie es in den träumerischen Roman beschrieben wurde, fanden nur in selbigen statt. Der normale Deutsche Bürger träumte nur davon, mehr konnte man nicht. Doch nun, im Frieden, jetzt begann man zaghaft zu Reisen. Man besuchte entfernte Verwandtschaft, fuhr an den Bodensee, an den Rhein, oder gar nach Stuttgart, um dort einen ECHTEN Kaffee in der Königsstraße zu genießen. Im Dorf gab es einen ersten Bus, der die Leute am Sonntag »ins Blaue kutschierte«. Der Busfahrer, Hans Noll, trug einen weißen Mantel, machte die Türen von Hand auf und half jedem, der den Bus verließ, aus selbigem und natürlich abends auch wieder hinein. »Neckarstromer« nannte man den Bus, und er war weitum bekannt. Ja, man war wieder etwas mehr, man durfte wieder raus, und was vor Jahren noch utopisch klang, wurde mehr und mehr zum Alltag.

Hannes löste beim Bahnbeamten ein Ticket, »Holzklasse« und fand einen freien Platz am Fenster. Dampfend und schmauchend setzte sich die Lok in Bewegung. Langsam glitt die Landschaft des Neckartales vorbei. Börstingen, vorbei an den Kohlesäurequellen durchs Tunnel nach Sulzau, dann Bieringen, wo der erste Halt war. Leute stiegen zu, aus Wachendorf, Bieringen, teilweise auch Frommenhausen und Schwalldorf. Teilweise freudig einander bergrüssend, anderseits auch grimmig schauend, ob des Verdachts das »dia aus am Nochberflegga« mal wieder einen besseren Sitzplatz hätten als man selbst. Hannes verstand schon immer nicht die Rivalitäten der einzelnen Dörfer. Jeder war doch bestrebt darin, das es ihm und seiner Familie gut ging, das einem das Schicksal nicht übel mitspielte und das alles »gsond und gfrässig« war. Ging es aber ums Nachbardorf, da konnten manche mit ihren Verwünschungen nicht hinter dem Berg halten. Keiner konnte sagen warum, aber die anderen waren immer schlimmer als man selbst. Was die anderen aber auch über einen selbst behaupteten. Also war es immer eine Pattsituation. Die allerdings keiner erklären konnte. Ganz schlimm war die Situation wenn sich junge Männer im anderen Dorf »umsahen«, sprich die dortigen Frauen im heiratsfähigen Alter ansprachen bzw. zum Tanz ausführen wollten. Nicht selten kam es vor das blutige Nasen und Schrammen an Kopf und Körper von diesem oft vergeblichen Ansinnen zeugten. Selber war man aber dann sehr stolz darauf, den Jungs von eben diesem Dorf auch die Abfuhr durch Hiebe bei derem Ansinnen auf hiesige Tanzpartnerinnen verwehrt zu haben. Höchststrafe auf dem Land war aber die Zugehörigkeit zu einer anderen Konfession. Evangelisch in einem Katholischen Ort oder katholisch in einem Evangelischen Dorf zu sein hatte fast den Anschein von Aussätzigkeit. Womöglich noch Heirat eingehen mit einer/m »Anders- oder Wüstgläubigen« führte in vielen Familien zu ernstzunehmenden Konflikten. Liebe vergeht, Hektar besteht, Religion vereint, war durchaus ein ehernes Gesetz. So war auch die Gesellschaft in dem Zug, der Hannes nach Tübingen fuhr, eine Gemeinschaft auf Zeit, es gab keine Religion, keinen Ort, nur ein Ziel, und das war auch genug so.

Flott ging es über Bad Niedernau, wo einzelne Kurgaste und 2 Nonnen aus dem dortigen Sanatorium zustiegen, nach Rottenburg. Etwas langsamer über Brücke kurz vor Rottenburg, die in den letzten Kriegstagen gesprengt wurde. Die französische besatzungsmacht legte grossen Wert auf die Reparatur der Brücke, war sie für die Beweglichkeit der Armee von grossem Interesse. Nur kurz später furh Hannes in den Bahnhof Rottenburg ein. Hier war deutlich mehr Betrieb auf dem Bahnhof, befand man sich doch in der Stadt, die dem Bistum seinen Namen gab. Groß und mächtig steht der Bahnhof mitsamt seinem Baracken als betriebsamer Ort, der Leute förmlich aus seinen Türen auswarf, um andere auch wieder zu schlucken und mit den Errungenschaften des modernen Verkehrswesens in die nahe,weite Welt zu schicken. Doch auch hier machte der Schaffner mit seiner durchdringenden Pfeife schrill dem Halt ein Ende. Weiter, immer weiter Richtung Tübingen setzte sich der stählerne Koloss in Bewegung, fast als wolle er teilhaben an Hannes’ neuem Leben, das ihn vielleicht dort in der Kaserne erwartete.

Kiebingen, Bühl, Kilchberg, Weilheim, flugs gings hinein in die alte Universitätsstadt Tübingen. Weite Gleisanlagen wiesen den Reisenden auf die Wichtigkeit des Bahnhofs hin. Von hier war Stuttgart, der Bodensee, Reutlingen, die Alb, Herrenberg nur ein Katzensprung. Man spürte förmlich die Betriebsamkeit dieses weitreichenden Platzes aus Geleisen, Schuppen, Masten, Durchgängen und Sandsteinbauten. Tübingen hat nicht viel abbekommen im Krieg, wahrscheinlich wussten die Besatzer schon vorher wo sie Station machen werden, und schützen so Tübingen und auch Heidelberg vor all zu großer Beschädigung. Wer will denn schon in Ruinen hausen?

Hannes stand nun auf dem Bahnsteig, die Masse an Leuten und Technik schien ihn aufzusaugen. Den Rucksack geschultert, orientierte er sich am Strom der Menschen und lief einfach mit Richtung Ausgang. Im Gebäude selbst fiel Hannes auf, das alle Bahnhöfe wohl gleich riechen. Dampf, Kohlerauch, Schweiss, Metall,Öl, eine nicht beschreibbarer Mixtur von Eindrücken auf alle Sinne, wie sie nur ein Bahnhof bieten kann. Kaum wieder heraus auf dem Vorplatz, zerstreute sich die Menge der ehemaligen Zweckgemeinschaft als Reisende in Individuen der Stadt. Jeder hastete seines Wegs, seines Zieles bewusst und unbeirrbar dem selbigen entgegenstrebend. Taxis standen zur bequemeren Fahrt in die Stadt bereit, Pferdedroschken vereinzelt, wie aus einer früheren Welt erzählend, am Rande geparkt, Männer mit Handkarren ihre Dienste als Lastenträger anbietend. Jetzt tat sich Hannes die andere Welt auf, eine Welt die er so nicht kennt. Menschen, Menschen, nichts als Menschen. Alle geschäftig, suchend, eilend, das vorgegebene Ziel nicht verpassend, in sich gepresst, um nicht vom Moloch der Stadt aufgesaugt zu werden.

Reutlinger Straße, das war die einzige Information die Hannes hatte. Er war noch nie hier, kannte Tübingen vom hörensagen, war vielleicht mal als Kind hier, aber erinnern konnte er sich nicht daran. Man ging auch nie in »die Stadt«, allerhöchstens als Amtsgang, wenn man musste, wenn man vorgeladen wurde, aber so, aus freien Stücken, war Stadt weit weg.

Über die »Blaue Brücke« die ihren Namen wohl von dem Anstrich der Stahlkonstruktion hatte, schwenkte er im Zug mit den anderen Fußgängern Richtung Kaserne. Überall Plakate, teils zerrissen, teils ausgebleicht, wiesen auf vergangene und kommende Ereignisse hin. Es war schon mehr Leben hier, alles etwas hektischer. Auch die Gerüche, die Hannes unbewusst aufsog, waren so gar nicht gewohnt. Sicher, die vergangenen Jahre hatten ihn viel herumgebracht, doch war ihm bewusst geworden, das sämtliche Sinne nur dem überleben dienten, dem durchkommen, dem heimkommen. Jetzt, im Frieden, darf man auch mal riechen, was einem unbekannt ist. Hier in Tübingen, in »der Stadt«, roch es nach allem. Kohlenrauch vom nahegelegenen Bahnhof, schwitzende Passanten, Pferdegespanne, Kraftwagen, Kloake, alles war vorhanden. Eben Stadtluft, eben nicht das heimische Dorf. Schritt für Schritt kam er der Kaserne, der Garnison Francaise entgegen. Sollte er gleich wieder umdrehen? Ist es das was er wollte? Beim Feind, beim Gegner? Bei denen, wo ihm eingetrichtert wurde, alles dreckig wäre und unordentlich? Denen das deutsche Tun und Sein, wie es sein Offizier immer behauptete, am Leibe und an der Seele nur gut tun würde? Und nun stand er, Hannes, da vor dem Torbogen, und streckte der der Wache den Zettel mit der Bewerbung hin. Sein damaliger Offizier konnte sich nicht mal im Grabe umdrehen, er wurde in der weite Russlands vermisst.

Hannes ging zur Wache am Tor,legte den Ausriss der Annonce vor.»Allez, entre vous«, befahl die Wache an der Pforte, »premiere porte a droite!«.

Hannes drehte sich fragend um, was der Wache auffiel und ein »örste Tüürö linkös« abnötigte, was Hannes doch sehr entgegen kam. Nach zweimaligem Anklopfen kam ein gepflegtes »Entree sil vous plais« entgegen, was Hannes als Aufforderung zum Eintreten annahm.

»Guten Tag«, sagte Hannes etwas zurückhaltend, »ich möchte mich auf die Stelle als Elektriker bewerben« und zeigte die Annonce, die ihm gegeben wurde. Der Soldat am Schreibtisch nahm die Annonce entgegen, legte sie auf seinem penibel aufgeräumten Schreibtisch ab und musterte Hannes mit kurzen Blicken. Laut Namensschild war er Colonel Sebastian Rignot, Adjutant Chef von irgendeinem Bataillon oder Corps, Hannes fand es nicht so wichtig, als er sich weiter nur mit den Augen ohne den Kopf zu drehen umsah. In nahezu akzentfreiem Deutsch fragte der Colonel, was gerade ihn hierher führte. »Mein Wunsch nach festem Einkommen, Herr Rignot, Verzeihung Colonel Rignot«, antwortete Hannes, sich schnell darauf besinnend, das alle höhere Dienstgrade Wert darauf legten, bei ihrem Rang angeredet zu werden. »Ich höre heraus, dass sie Soldat der Wehrmacht waren, Herr, ääähm, Higi?«

»Jawoll, Colonol Rignot, das war ich«, antwortete Hannes, und, über sich selbst erschreckend, wie sich sich sofort in militärischer Grundhaltung befand. »Sie sind es aber nicht mehr, Herr Higi, und sie brauchen auch vor mir nicht stramm zu stehen, auch wenn mir als französischem Soldat die Vorstellung gefällt, von einem ehemaligen Deutschen Soldaten ehrenvoll behandelt zu werden. Nehmen sie Platz, oder wie sie es sagen würden: Setzen!«, und führte das ›Setzen‹ in einem derartigen Befehlston aus, das Hannes blitzartig sich in den Stuhl setzte und schwer atmend das Kreuz durchdrückte. Colonel Rignot lachte kurz laut auf, lies sich in seinen Sessel zurückfallen und meinte auffordernd zu Hannes: »entnazifiziert seid ihr, aber den Soldaten kriegen wir nie aus euch raus.« Damit beließ es Colonel Rignot auch bei seinen Spitzfindigkeiten und fragte Hannes nach seinen Papieren. Hannes legte alles fein säuberlich dem Colonel auf den Tisch, aus alter Tradition geordnet und säuberlich eingeheftet. »Voila«, meinte der Colonel, »sauber und geordnet, so sind wir das von euch gewohnt. Man möchte es fast nicht glauben, das ihr fast so zugrunde gegangen seid, trotz eurer Ordnung, die ihr Deutschen wohl nie, selbst vor dem Teufel verlieren werdet.« Hannes zuckte zusammen. Fühlte sich sein Gegenüber von der ihm eingebläuten Ordentlichkeit abgestoßen? Wohl kaum, sonst wäre das ›Voila‹ wohl etwas unfreundlicher herübergekommen. »Keine Ahnung, Herr Colonel«, was dem Angesprochenen auch als Ehrbezeugung reichte, »ich hoffe es ist für sie ihn Ordnung.« Wieder lachte der Colonel laut auf: »sehen sie, schon wieder Ordnung, mir und dem französischen Staat ist es schön recht, wenn sie ihre Arbeit ordentlich erledigen würden.«

Der Colonel gab ihm einen Stapel Papiere, auf denen er dann bei ihm am Tisch verschieden Fragen beantworten musste, was seinen Stand und seinen Rang im Militär betraf. Auch musste er versichern, nicht an Verbrechen auf dem Staatsgebiet Frankreichs teilgenommen zu haben, was der Colonel mit einem Augenzwinkern abtat und der Bemerkung, das Soldaten ja Grundsätzlich zum Verbrechen staatlicherseits gezwungen werden und er auf diese Antwort keinen Wert lege, solange sie mit Nein beantwortet werde.

Hannes erhielt die Stelle, vorerst befristet, und wurde nach Prüfung seiner Dokumente zum nächsten Ersten eingestellt. Der Lohn wurde als Gehalt dem französischen Brauch am 1. des Monats ausbezahlt, in Bar, und was wichtig war, in DM. Somit war Hannes wieder in Lohn und Brot, beim Erzfeind zwar, aber dem Pragmatismus nach dem verlorenen Krieg nach versorgt.

Es war der 1. August 1949, ein Montag. Er war nun schon knapp 2 Monate in der Heimat, und heute begann sein erster Arbeitstag in Tübingen. In ziviler Kleidung erreichte er frühmorgens seinen neuen Arbeitsplatz, Elektriker in der Kaserne der französischen Besatzungsmacht. Es war kurz vor acht Uhr, als er der Wache an der Pforte seinen Brief zur Arbeitsaufnahme zeigte. Der sehr junge französische Soldat blickte Hannes fragend an, schaute mehrfach auf die Papiere und forderte Hannes auf Französisch auf, ihm zu folgen. Hannes war der französischen Sprache nicht mächtig, verstand aber als alter Soldat schnell was der Wachhabende, auch wenn er um vieles jünger war, von ihm wollte. Der junge Soldat führte in zu Colonel Rignot, den er ja von seinem Einstellungsgespräch her kannte.« Guten Morgen Colonel Rignot«, entfuhr es Hannes, »ich freue mich heute anfangen zu dürfen!« Colonel Rignot begrüßte Hannes kurz und knapp mit einem genuscheltem Bonjour. Die Anzahl der Akten unter seinem Arm zeugten von einem geschäftigem Morgen. Doch Colonel Rignot drehte sich erstaunt noch einmal um. »Warum sind sie hier«, fragte er Hannes«, sie müssen doch ihren Dienst am Standort Lorettokaserne antreten?« Hannes, der Wachhabende Soldat und der Colonel sahen sich fragend an. »Alle Zivilen sind in der Lorettokaserne untergebracht, hat man ihnen das nicht mitgeteilt? Ho mon dieu«, fluchte der Colonel »ein Wagen wird sie dahinbringen, ich werde es veranlassen.« Der Wachhabende nahm auf einen französischen Befehl hin Hannes mit zur Pforte, wo er auf den ihn abholenden Wagen wartete. Irgendwie sind die Armeen der Welt doch alle gleich, fiel Hannes auf. Mit einem Befehl ging alles viel flotter als mit dutzenden von Papieren und Anträgen. »Missijööö Igi« schallte es durch den Raum, »allez, on y va!« Der Fahrer, vielleicht im zivilen Leben ein Taxifahrer in Paris oder Marseille, sprang hektisch zum Auto, fluchend mit einer Kippe im Mund, dabei sogar auf den Boden spuckend, ohne das man irgendetwas daran auszusetzen hätte, da er es gekonnt als das normalste in der Welt ausführte. »Huit, Huit Fritz«, entfuhr es ihm, ohne auch nur eine Sekunde die Zigarette aus dem Mund zu nehmen oder mit dem Spucken aufzuhören. Schon saß Hannes in dem Jeep, der auch gleich anfuhr und die Strecke zur Lorettokaserne losrauschte. »Eh, Fritz, was mascht den hier bi de Franzossa«, wollte der Fahrer wissen, »häsch nitta genug von Uniforma und Gebrüll?« Hannes meinte einen Elsässischen Dialekt rauszuhören. »Ich hatte keine Arbeit zu Hause und da hab ich mich auf diese Stelle als Elektriker hier beworben.« »Sei recht«, schrie der Fahrer Hannes zu, den Krach des Motores, der mit hoher Drehzahl übers noch lautere Pflaster fuhr, zu übertönen. »Woher kommst du?« fragte Hannes. »Hörsch nit, i bin an Elsässer, grad so durchkomma als ihr uns bsetzt han, und damit i nun mei anzweifelte Loyalität dr Grand Nation zeiga kann, han i mi in d’Uniform gschmissa und bin nun im Dienst der selbiga.« »Machs gut,und danke fürs mitnehmen«, meinte Hannes an der Pforte der Lorettokaserne. »Ma gsieht sich«, schrie der Fahrer beim wegfahren, »fragsch einfach mal nachm Belo, so kennat se me hier!«

Der Wachhabende an der Pforte lies sich die Papiere von Hannes zeigen. Er muss wohl informiert gewesen sein, den Hannes wurde sofort zu seinem Arbeitsplatz mitsamt dem dortigen Vorgesetzten geführt. Es war ein französischer Colonel, mit mehreren Narben im Gesicht. Er konnte recht gut Deutsch, das er während seiner Zeit als Kriegsgefangener auf einem Bauernhof in der Nähe von Stuttgart sich angeeignet hatte.

»Allo Err Igi«, begrüsste er Hannes förmlich«, bitte nehmen sie Platz. Sie sind uns zugeteilt worden in der Kaserne die Arbeit des Elektrikers zu machen. Wir sind hier 1 Elektriker, 2 Flaschner, 1 Automechaniker, 1 Schuster und 3 Hilfsarbeiter für Instandhaltung, Maler- und Gipserarbeiten.

Sie werden im Bereich der ganzen Anlagen der Armee in Tübingen arbeiten. Die Arbeitszeit ist von 7 Uhr morgens bis 17 Uhr abends. Samstag von 7 bis 12 Uhr. Sie haben einen Stundenlohn von 1.15 DM. Fahrkarte erhalten sie von uns. Speisen können sie in der Kantine, jedoch nicht bei den Offizieren. Ihre Arbeit erhalten sie vom Chef de Caserne, er wird ihnen die Arbeiten zuweisen. Es ist verboten ohne Genehmigung arbeiten auszuführen. Sie erhalten 2 Wochen Urlaub im Jahr. Es ist ihnen gestattet den Arzt der Kaserne im Bedarfsfalle aufzusuchen. Bei Diebstahl oder sonstigen Vorkommnissen werden wir sie gemäß dem Abkommen mit der Bundesrepublik behandeln. Haben sie irgendwelche Fragen?« Hannes war erschlagen von der ganzen Fülle der Information. Er war es gewohnt das er Befehle oder Anweisungen durchführte, Jawoll und zu Befehl, mehr gab es die letzten Jahre nicht. Und auf einmal wurde im sogar gestattet in der Kantine zu essen, Urlaub zu nehmen, und die Fahrt zur Arbeit wurde auch bezahlt. Der Stundenlohn war der Zeit entsprechend ein Hilfsarbeiterlohn. Aber wenigstens hatte er eine Arbeit und zweitens sollte er bei Bewährung in seiner Arbeit wohl nach einer gewissen Zeit den Satz eines Facharbeiters genehmigt bekommen. Doch soweit wollte Hannes gar nicht denken und verneinte die Frage.

»Nun«, meinte der Gegenüber, »mein Name ist Bertrand Melenotte. Nennen sie mich Bertrand, wir sind ja jetzt Kollegen. Und natürlich auch du.« Bertrand streckte Hannes die Hand aus, Hannes wollte salutieren, fing sich aber schnell ein und gab Bertrand die Hand. Dieser bemerkte jedoch den Reflex des Hannes und lachte laut auf, salutierte vor Hannes und brüllte ein »Jawoll Höörr Majöööör« und somit war das Eis gebrochen. Bertrand zeigte auf einem über einstündigem Rundgang Hannes die Kaserne. In einem kleinen, aber lichtdurchflutetem Raum war Hannes zukünftiger Arbeitsplatz. Eine Werkbank samt Drehstuhl davor, verschiedene Schränke, Wandschränke und Kabel aller Art. Es fiel Hannes auf, dass alles deutsche Ware war. Vermutlich, um nicht zu sehr ein durcheinander an Kabeln Steckdosen und sonstigen Materialien zu erhalten. Ihm war es recht, musste er sich doch nicht zu sehr umgewöhnen.

»Dein Arbeit wird sein das Aufrechterhalten des Stromnetzes in der Kaserne hier, im Hospital und dort in der Reutlinger Strasse. Es gibt’s immer ein bisschen Schwierigkeiten in der Reparaturwerkstatt für unsere Fahrzeuge und in der Kantine. Sollte ein Offizier in seiner Dienstwohnung etwas benötigen, wird er sich mit einem Formular an mich wenden, das ich dann dir den Auftrag erteile. Ebenso ist es bei allen anderen Arbeiten. Ohne Formular, keine Arbeitsaufnahme, das haben wir sehr gut von euch Deutschen gelernt. Zivilisten müssen Offiziere nicht grüßen auf militärische Art, aber du wirst sicher wissen, dass die Herren mit ihren goldenen Bändern sehr gerne ihren Rang und Namen hören. Also Hannes, tust du gut daran, selbiges auch zu verwenden. Hast du noch Fragen?« »Das Betreten morgens zur Arbeit« fragte Hannes. »Ah, du meinst einen Pass zur Eintritt in die Kaserne? Ja, den stellt dir der Kommandeur heute aus, wir werden nachher bei ihm vorbeigehen.«

Bertrand lies Hannes in der Werkstatt zurück, mit dem Hinweis, er komme in einer Stunde zurück. Hannes solle sich in der Werkstatt umsehen und sich auch gleich einrichten, jedenfalls mit dem, was er an Material vorfindet.

Hannes blickte sich um. Es scheint, als haben die derzeitigen Besitzer alles von der Wehrmacht übernommen. Für normale elektrische Arbeiten alles vorhanden. Etwas abgenutzt, aber passabel. An der Wand ein Abreißkalender auf Französisch, 2-3 Poster mit leichtbekleideten Damen. Alles in allem eine Werkstatt, in der man es aushalten kann. Wie viele hier schon gewirkt haben? Bertrand kam wieder zur Tür herein. »Deine Arbeitskleidung«, meinte er und legte einen Kleiderbündel auf den Tisch, die Schuhe bekommst du morgen. Nachher, wenn ich ein Fahrzeug organisiert habe, zeige ich dir noch die Kasernen und die sonstigen Flächen die wir haben. »Hast du eine permis d’conduire?« fragte Bertand, »einen Führerschein?«

»Einen Führerschein, du meinst zum Autofahren?« Hannes war irritiert. Wieso sollte er einen Führerschein haben. Er konnte sich weder ein Auto noch sonst ein Fahrzeug leisten. Ein Motorrad, das war das höchste der Gefühle, oder einer der aufkommenden Roller, die sehr modisch waren und auch bequem, aber ein Auto, niemals. Was würden die Leute im Dorf auch denken. Der Doktor, der Tierarzt, eventuell der Tierhändler, aber als normaler Arbeiter ein Auto fahren? Unvorstellbar.

»Wenn du hier in der Kaserne arbeiten wirst, solltest du ein Auto oder ein LKW fahren können. Ich werde versuchen dir ein permis d’conduire zu besorgen. Aber das kann dauern, hier in der Armee«, erklärte Bertrand den weiteren Vorgang.

Eine Sirene ertönte. Hannes zuckte kurz, aber sofort fiel ihm ein, dass es wohl 12 Uhr sein sollte, und damit das Zeichen zum Mittag ertönte. Bertrand forderte ihn auf, ihm in die Kantine, also das Casino zu folgen. Es war ein größerer Saal, an der Wand offen für die Essensausgabe. An der Giebelseite 2 französische Fahnen, in der Mitte davon das Bild von Charles de Gaulle. Das Essen war ein Einheitsessen aus Kartoffelbrei, einer Scheibe Braten, dazu gedämpftes Gemüse. Dazu Wasser mit Fruchtsirup, der wohl zu 100% aus Zucker bestand. Bon appetit wünschte Bertrand, Mahlzeit sagte Hannes zurück. »Mahlzeit«, meinte Bertrand, »Mahlzeit wünscht ihr Deutschen Tag und Nacht, selbst wenn ihr auf dem Weg zur Toilette sind sagt ihr Mahlzeit. Es ist wohl eine dieser Eigenheiten, die ich an euch Deutschen nie verstehen werde.« Hannes dachte nach, und musste Bertrand recht geben. Er werde in Zukunft darauf achten, ertappte sich Hannes darauf seine Ausdrucksweise »zu modernisieren«. Nach dem Essen, das sich wieder erwarten als gut erwies, ging Bertrand zur weiteren Erkundung mit Hannes durch die Kaserne. In der Kleiderausgabe flog dauernd eine Sicherung der Beleuchtung heraus, was Hannes zur Annahme veranlasste, das die Beleuchtungsanlage durch verstärkten Umbau und Anschluss eines Wasserkochers für den Kaffee sowie das Einsetzen eines Röhrenradios überlastet war. Der Kaffee war auch der Grund, warum Bertrand direkt nach dem Essen in die Kleiderkammer eilte. Zum Kaffee dazu gab es einen Hochprozentigen, angeblich eine Spezialität aus der Tiefe Frankreichs, was sich jedoch als simpler Obstler aus deutschen Landen erwies. Allerdings taten Hannes beide Getränke gut, zugleich lernte er auch einen stark frequentierten Platz innerhalb der Kaserne kennen. Die Kleiderkammer stellte sich als Treffpunkt aller militärischen und zivilen Angehörigen der Kaserne heraus. Außer dem Offizierscorps, das wohlwollend über die Bar de Uniform hinwegsah, traf sich während des Tages alles in der Kleiderkammer. Immer schön in kleineren Grüppchen, mal auch alleine, mal wieder zusammen, war die Kleiderkammer Dreh- und Wendepunkt des Tages in der Kaserne. Bertrand gab Hannes ein Zeichen, und beide gingen weiter zur Erkundung über. Das Problem mit der Sicherung hatte wohl Zeit. Nach Besichtigung der übrigen Gebäude kehrte Bertrand mit Hannes in die Werkstatt zurück. Es war kurz vor 17 Uhr, als Bertrand sich von ihm verabschiedete. »Salü, bis morgen, und viel Glück hier an deiner neuen Arbeitsstelle.«

Hannes stand auf, es war 17 Uhr, packte seine Tasche, die nun gefüllt war mit seiner neuen Arbeitskleidung, den Papieren und der Zugfahrkarte, die ihm die Fahrt nach Tübingen und zurück ermöglichte. Da er sich beeilen musste um den Zug zu erreichen ging er flotten Schrittes durchs Tor, um sofort vom Wachposten gemaßregelt zu werden. Er hatte vergessen, seine Karte, die ihm den Aufenthalt in der Kaserne gestattete, vorzuzeigen. Hannes ärgerte sich über seinen Fehler, der Posten aber war nach Sichtung der Karte zufrieden und lies Hannes ziehen.

Geschäftiges Treiben empfing ihn am Bahnhof. Sein Zug Richtung Horb wartete schon dampfend am Bahnsteig, der Schaffner wartend mit der Pfeife am Mund, bereit das Signal zur Abfahrt zu geben. Hannes suchte sich einen Platz am Fenster, eine Sitte, die er sich in der Zeit des Krieges angewöhnt hatte. Es gab ihm das Gefühl, Dinge und Gefahren sofort selbst erkennen zu können. Auch konnte er durch den Blick durchs Fenster sich ablenken, wenn die Gedanken an Zuhause ihn plagten.

»Ist hier noch frei«, wurde er aus den Gedanken gerissen. Ein Mann aus dem Nachbarort Wachendorf fragte nach einem freien Platz. »Natürlich«, sagte Hannes, »zog seine Tasche auf den Schoss und machte den Platz frei. Es war Heinz Faiss, etwas älter als er, gelernter Zimmermann, der nun in Tübingen als Hauswart in der Klinik tätig war. Heinz war Kriegsversehrter. Ein Splitter einer Flakgranate war in seinem Kopf, und ein Bein war ebenfalls durch einen Splitter so verwundet worden das es steif gelegt werden musste. »Dankschee«, sagte Heinz, lies sich nieder und bot Hannes eine Reval an. »Vergeltsgott«, antwortete Hannes, zog genüsslich an der angebotenen Zigarette und fragte Heinz nach seinem Befinden. »Hatte Glück im Unglück, ein früher Heimatschuss, mein Flugzeugführer hats leider nicht mehr geschafft uns heimzubringen, so durfte ich längere Zeit in England die Sommerfrische genießen.« Hannes verstand die Aussage nicht. »Heimatschuss, und dann England? Wie darf ich das verstehen?« fragte Hannes. »Na, über England angeschossen worden. Sind ja förmlich wie zur Hasenjagd dort über dem Kanal angetreten. Leider waren wir die Hasen und die Tommies die Jäger. Wir sollten ja England zum Frieden bomben für Herrn Göring. Wie die Sache ausgegangen ist weißt du ja.« Hannes nickte. »Gleich nach der Kapitulation haben sie uns Versehrte heimgeschickt, sind denen ja als nicht arbeitsfähig auf der Tasche gelegen. Aus wars mit den amerikanischen Rationen im Lager.« Hannes dachte an die mageren Suppen in Russland. »Zu Hause dann versuchte ich es dann weiter als Zimmermann, aber mit nem steifen Bein und einem Splitter im Kopf war das Ganze gleich vorbei. Durch einen glücklichen Umstand hab ich dann in der Klinik hier einen Platz als Hauswart gefunden. Ist zwar nicht das ganz große Ding, aber ich habe ein Auskommen, kann Frau und Kinder durchbringen, und für ein Moped hats auch noch gereicht. Ist ja nicht spaßig, nach Bieringen runter und wieder hoch mit nem Hinkebein.« Heinz bot Hannes noch ein Schluck aus dem Flachmann an und beließ es mit weiteren Informationen.

Der Zug ruckelte an und setzte sich mit Schnauben in Bewegung. Heinz und Hannes hatten ein Belangloses Gespräch, bis Heinz ihn fragte, ob er auch schon verheiratet sei. Hannes verschluckte sich fast am Rauch seiner Reval. »Nein«, antwortete er mürrisch, »verheiratet bin ich noch nicht. Du frägst wie meine Mutter, die kann auch mehrmals am Tag das gleiche fragen!« Heinz entschuldigte sich kurz und wechselte sogleich das Thema.

Hannes nervte es wenn er gefragt wurde über sein Privatleben. Wann hätte er auch heiraten sollen. Gewiss, es gab schon ein paar Mädchen aus seiner Umgebung, an denen er gefallen gefunden hätte. Doch die waren entweder schon vergeben, oder war er seines Standes nicht würdig, mit der Tochter des Bürgermeisters oder des Braumeisters oder gar des Baronen anzubandeln. Nein, zur Partnerin hatte er es noch nicht gebracht. Während des Krieges gab es zwar ein paar amouröse Begegnungen, die waren aber eher aus Abenteuerlust entstanden oder er war halt in einem dieser Wehrmachtsbordelle gelandet. Auch hatte er eine Abneigung gegenüber »Vorschläge zur Partnerwahl« wie sein Vater immer sagte. Es war üblich auf dem Land das nicht nur persönliche Sympathie zählte, sondern auch eventuell an die eigenen Äcker oder Wälder gelegene Grundstücke. Es durfte sogar eine zehn Jahre ältere Wittfrau sein, sofern sie über Grundbesitz verfügte. Hannes pflegte immer zu sagen, dass seine Liebe schon auf der Anfahrt sei, er müsse sie nur noch am Bahnhof des Lebens abholen.

In Bieringen grüßte Heinz humpelnd noch Hannes, um im Umdrehen auf das am kommenden Sonntag stattfindende Lokalspiel Wachendorf gegen Bierlingen hinzuweisen.«Stimmt«, dachte sich Hannes, »ich werde da sein. Dann können wir zusammen ein Siegerbier trinken«, rief Hannes ihm hinterher. »Der Verlierer zahlt«, rief Heinz zurück«, dann werd ich wohl kein Geld mitnehmen müssen!« Drehte sich auf seinem steifen Bein um und ging Richtung Moped. Am Moped angekommen prüfte er, wie auch Hannes, immer ob seine Berechtigungsticket für das Parken an Bahnanlagen noch da war, ansonsten musste er fürs nicht korrekte Abstellen eines Zweirades eine kleinere Summe als Strafe bezahlen, was einen noch mehr ärgerte wenn man eigentlich berechtigt ist zu parken.

Am Bahnhof Eyach angekommen schwang sich Hannes auf sein Rad, an dem das Parkticket sicher im Lederetui mit Sichtfenster baumelte und fuhr gen Heimat. Das wird jetzt wohl sein täglicher Ablauf sein, der Uhr des Lebens gehorchend, seinen Sinn in Arbeit und Leben und Schlafen zu suchen. Deutschland fing sich an selbst wieder zu sehen, man baute auf, arrangierte sich mit den Besatzungsmächten, durfte wieder über Politik diskutieren ohne Angst vor Verhaftung zu haben. An den Stammtischen, jedenfalls an denen er verkehrte, war Politik eher kein Thema. Landwirtschaft, Fussball, örtliche Ereignisse oder der Erwerb eines neuen Traktors waren die Themen, die in der rauchgeschwängerten Luft im Rössle, Löwen oder in der Traube gängig waren. Selbiges war auch in den umliegenden Gemeinden der Fall, wenn nach Fußballspielen oder Wanderungen noch eingekehrt wurde.

Es genügte auch, das waren Themen, bei denen selten Streit oder Meinungsverschiedenheiten auftraten. Ob jetzt ein Traktor mehr PS hatte, ein Spiel hätte verloren oder gewonnen werden können oder der Verkauf des Acker am Waldrand vom Bauern x an Bauern Y gerechtfertigt war, alles wurden im Allgemeinen nach dem nächsten Glas Bier abgehakt. Streit gab es eigentlich nur über politische Ansichten, und da das jeder wusste, wurde das Thema verschwiegen, man war ja auch geübt darin.

Während Hannes so bergan radelte, fiel im das Thema Traktor ein. Während der abendlichen Sitzungen vor dem elterlichen Haus bei Most und Zigarette schlug sein Vater ihm vor, sich mal Gedanken um einen Traktor zu machen. Bis jetzt fand Hannes dass der Ochse seine Arbeit zuverlässig verrichtete, zwar musste immer mit Nachdruck nachgeholfen werden, aber einmal im Zaume war gut auszukommen mit ihm. Allenfalls bei sich zeigendem Gewitter kam es vor, dass er sich selbständig in Bewegung und trat selbständig den Heimweg an, egal was die Eigentümer noch vorhatten.

So ein eigener Traktor hatte schon was im Dorfe. Doch, woher sollte man das Geld für einen eigenen Traktor nehmen? Vater meinte dass ein Acker dafür gern hergegeben werden konnte, wenn man nicht mehr mühsam den Ochsen aufzäumen musste geschweige den seinen Launen ausgesetzt war. Ein Traktor sei sparsam, immer zu Diensten, hätte ordentlich Kraft und sei einfach zu bedienen, las man in den Anzeigen und Werbeblättern. Er musste seinem Vater schon recht geben, aber konnten sie sich das leisten? Gewiss, er hatte ja in Tübingen jetzt sein auskommen, gelegentliche Elektroarbeiten im Dorfe taten der Geldbörse auch gut, aber sich verschulden wegen einem Traktor, das war Hannes doch zu wieder. Und einen Acker hergeben, da würde sich der halbe Stammtisch das Maul verreißen über so viel Verschwendung von Ackerland. Hin und hergerissen in seinen Gedanken kam er im Dorf an, um gleich am Ortseingang von einem nagelneuen Traktor samt Fahrer begrüßt zu werden. »Mahlzeit Hannes«, rief der stolze Besitzer von seinem neu erworbenen Traktor herunter, »wa moasch zo meiner Neuerwerbung?« Hannes staunte, lies seine Blicke über das glitzernde Stück Traktor schweifen und nickte anerkennend. »Dean ka ma gelte lau.« Es war sein Vetter Josef, der stolz von seinem Traktor blickte. Wie er später erfuhr, verkauften sie 2 Stück Vieh, einen Acker im hinteren Auchtert, sowie 20 FM Holz dafür. Und angeblich soll die ledige ältere Tante sich auch finanziell dafür beteiligt haben. Auf jeden Fall fuhr jetzt ein neuer Traktor der Marke Kälble mit seinem stolzen Besitzer Josef auf Feld und Wald.

Zu Hause angekommen wurde er gleich von seinem Vater abgefangen und ihn mit der neuesten Neuigkeit des Traktorerwerbs in der Verwandschaft begrüsst.

Hannes lies sich von seinem Vater die Geschichte, die er zwar schon kannte, natürlich nochmals erzählen. »Ha Jonger«, meinte sein Vater, »ha des müsste mir doch au nabrenga?« »Willsch et noch a bissle warte, Vatter«, meinte Han