15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

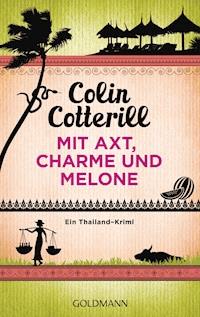

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Dr. Siri ermittelt

- Sprache: Deutsch

Als der pensionierte Leichenbeschauer Dr. Siri Paiboun in Vietianne einen rätselhaften Zettel findet, der am Schwanz seines Hundes befestigt wurde, ist er vor allem eines: neugierig. Doch leider entpuppt sich die mysteriöse Notiz als Todesdrohung an ihn und alle, die ihm wichtig sind. Um herauszufinden, wer ihm und seinen Gefährten nach dem Leben trachtet, muss Dr. Siri sich mit drei Ereignissen aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen: einem Treffen mit seinem Freund Civilai in den 30er Jahren, einem Besuch in einem Pariser Kunstmuseum und einer Gerichtsverhandlung zu Zeiten des Vietnamkrieges. Kann Dr. Siri das Rätsel lösen und damit sich und seine Freunde retten?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Buch

Als der pensionierte Leichenbeschauer Dr. Siri Paiboun in Vientianne einen rätselhaften Zettel findet, der am Schwanz seines Hundes befestigt wurde, ist er vor allem eines: neugierig. Doch leider entpuppt sich die mysteriöse Notiz als Todesdrohung an ihn und alle, die ihm wichtig sind. Um herauszufinden, wer ihm und seinen Gefährten nach dem Leben trachtet, muss Dr. Siri sich mit drei Ereignissen aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen: einem Treffen mit seinem Freund Civilai in den Dreißigerjahren, einem Besuch in einem Pariser Kunstmuseum und einer Gerichtsverhandlung zu Zeiten des Vietnamkrieges. Kann Dr. Siri das Rätsel lösen und damit sich und seine Freunde retten?

Weitere Informationen zu Colin Cotterill und

den lieferbaren Büchern des Autors

finden Sie am Ende des Buches.

Colin Cotterill

Dr. Siri und der rätselhafte Hund

Dr. Siri ermittelt – Band 14

Kriminalroman

Aus dem Englischen von Thomas Mohr

Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Second Biggest Nothing« bei Soho Press, Inc., New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Deutsche Erstveröffentlichung November 2024

Copyright © der Originalausgabe 2019 bei Colin Cotterill

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024

bei Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH, München

Covermotive: © FinePic®, München

Redaktion: Brigitte Helbling

LK · Herstellung: ik

Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN: 978-3-641-30938-1V002

www.goldmann-verlag.de

Mit unendlichem Dank an Tim, Martin, Bertil, Ernest CB, Howard, Mac, Dr. Leila, David, Kate, Bob, Shelly, Lizzie, Rachel, Ulli, Geoffrey, Magnus, Dad, Dr. Margot, Juliet, Cara, Shona, Scott, Pary und meine Frau und beste Freundin Kyoko.

In liebendem Gedenken an Saigna.

FORMULAR A223 – 79Q

AN:

Richter Haeng Somboun

p. A. Justizministerium

Demokratische Volksrepublik Laos

VON:

Dr. Siri Paiboun

BETR.:

Amtlicher Leichenbeschauer

DATUM:

13.06.1976

LEBENSLAUF:

1904

Plus/minus ein Jahr – das nahm man seinerzeit nicht so genau. Geboren in der Provinz Khammouan, angeblich als Sohn Hmong-stämmiger Eltern. Ich selbst kann mich nicht daran erinnern.

1908

Ich werde zu einer bösen Tante abgeschoben, die mich …

1914

… der Obhut eines Tempels in Savannaketh und damit dem Wohlwollen des weisen Buddha überlässt.

1920

Abschluss der Tempelschule. Keine Glanzleistung.

1921

Die Buddha-Investition zahlt sich aus: Eine überaus großzügige französische Gönnerin schickt mich nach Paris, auf dass etwas aus mir werde. In Frankreich muss ich von Neuem die Schulbank drücken, um zu beweisen, dass ich mir meine Zensuren nicht ergaunert habe.

1928

Besuch der Ancienne faculté de médecine.

1931

In Paris eheliche ich Bouasawan und trete spaßeshalber in die Kommunistische Partei ein.

1934

Praktikum am Hôtel-Dieu-Krankenhaus. Ich beschließe, doch noch Arzt zu werden.

1939

Rückkehr nach Laos.

1940

Spiel, Spaß und Spannung im Dschungel von Laos und Vietnam. Ich flicke kaputte Soldaten wieder zusammen und versuche, dem Bombenhagel zu entgehen.

1975

Ich komme in der Hoffnung auf einen friedlichen Lebensabend nach Vientiane.

1976

Ich werde von der Partei zwangsrekrutiert und zum amtlichen Leichenbeschauer ernannt. (Bei dem Gedanken an die mir zuteilgewordene große Ehre vergieße ich nicht selten heiße Tränen.)

Hochachtungsvoll,

Dr. Siri Paiboun

Inhalt

1Schweifereien

2Glanz und Elend des Totalitarismus

3Paris 1932

4Der Witwengeist

5Pfeile und Ballons

6Civilais Brigitte Bardot

7Saigon 1956

8Der Sukkubendirigent

9Kollateralverluste

10Hanoi 1972

11Der dümmste Mörder des Jahrhunderts

12Albtraum und Wirklichkeit

13La Boulangère Se Meurt

14Wiedersehen in der Pathologie

15Der Glühwurmengel

16Leichenschmaus

17Porn? O!

18Thai-Alarm

19Amulett Surprise

20Siri geht zu Boden

21Vorsicht, Kamera!

1. Epilog

2. Epilog

1

Schweifereien

Dr. Siri wartete schon vor der Nudelküche, als Daeng angeradelt kam. Es war ein schwüler Tag, doch seine Frau geriet selbst in der Mittagssonne nur selten ins Schwitzen. Sie lehnte das Fahrrad gegen den letzten noch verbliebenen Sandelholzbaum in diesem Teil der Straße und tätschelte Köter. Siri zuckte die Achseln.

»Und?«, fragte er.

»Was, und?«

»Was hat sie gesagt?«

Daeng hauchte ihm einen Kuss auf die Wange und ging an ihm vorbei in das dunkle Restaurant. Er trottete ihr hinterdrein.

»Sie hat gesagt, ich hätte den Körper und die Konstitution einer Neunundsechzigjährigen.«

»Du bist neunundsechzig.«

»Also kein Grund zur Enttäuschung oder gar zum Übermut. Ich bin fit und kerngesund. Mit anderen Worten, eine gut erhaltene Durchschnittslaotin mit angeblicher Arthritis. Sie hat allerdings in einem Nebensatz erwähnt, dass die meisten Landsleute meiner Altersklasse tot sind. Da kann man doch nicht meckern, oder?«

»Und was ist mit Du-weißt-schon …?«

»Darüber hat sie kein Wort verloren«, sagte Daeng.

»Was?«

»Keine Silbe. Sie hat ihn offenbar gar nicht bemerkt«.

»Was ist denn das für eine Ärztin, die nicht bemerkt, dass eine ihrer Patientinnen einen Schwanz hat?«

»Siri, ich hab’s dir schon tausend Mal gesagt. Außer dir und mir kann ihn niemand sehen.«

»Und die Schamanen in Udon?«

»Konnten ihn auch nicht sehen. Sie haben sein Bild heraufbeschworen. Das ist etwas völlig anderes.«

»Aber er ist echt, Daeng. Das weißt du genauso gut wie ich. Ich kann ihn anfassen.«

»Ich weiß. Und ich mag das auch.«

»Aber jetzt will Dr. Porn uns weismachen, dass er in Wirklichkeit nicht existiert, was nur bedeuten kann, dass ich senil bin«, sagte Siri.

»Falsch: dass wir beide senil sind.«

»Wenn das so ist und du überhaupt keinen Schwanz hast, dann bilde ich mir vermutlich auch nur ein, dass ich in regelmäßigen Abständen verschwinde.«

»Ganz und gar nicht«, sagte seine Frau, die zur Vorbereitung auf das Abendgeschäft schon einmal die Hocker abstaubte. »Das bedeutet allenfalls, dass deine Abwesenheit sonst niemandem auffällt.«

»Dabei bin ich ein paar Mal sogar in aller Öffentlichkeit verschwunden«, sagte er mehr als nur leicht verärgert. »Auf dem Markt, im Konzert, in einem voll besetzten …«

»Keine Angst, mein Schatz«, sagte sie und nahm seine Hand, »es besteht kein Zweifel, dass du verschwindest. Es besteht kein Zweifel, dass du auf die andere Seite wechselst und dort allerhand erlebst und mir bei deiner Rückkehr von deinen Abenteuern berichtest. Es besteht kein Zweifel, dass du von einem tausendjährigen Hmong-Schamanen besessen bist und mithilfe eines Geistermediums in Gestalt eines widerborstigen Transvestiten mit dem Jenseits kommunizierst. Es besteht kein Zweifel, dass du die Seelen der Verstorbenen siehst, ebenso wie es nicht den geringsten Zweifel daran gibt, dass ich einen Schwanz habe, den mir eine Hexe im Austausch für ein Mittel gegen meine Arthritis verpasst hat. Aber, und aus welchem Grund auch immer, der Rest der Welt nimmt von unseren kleinen Eigen- und Besonderheiten keinerlei Notiz. Und vielleicht hat das ja auch sein Gutes. Das Politbüro würde uns vermutlich wegen okkulter Praktiken auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen, wenn uns jemand melden würde. Denen bereitet ja schon der Buddhismus Bauchschmerzen. Stell dir vor, was los wäre, wenn in Dr. Porns offiziellem Bericht stünde: ›Im Übrigen scheint Madame Daeng seit ihrer letzten Vorsorgeuntersuchung ein Schwanz gewachsen zu sein.‹«

»Du hast ja recht«, sagte Siri.

»Ich habe immer recht«, sagte Daeng. Sie drückte lächelnd seine Hand und widmete sich wieder dem Herrichten ihres Restaurants. Ein lautes Hämmern aus dem Hinterzimmer ließ sie vor Schreck zusammenfahren.

»Was war denn das?«, fragte sie.

»Nyot, der Türmann«, sagte Siri.

»Ist der etwa immer noch da?«, fragte Daeng. »Wie lange dauert es eigentlich, eine Tür einzusetzen?«

Herr Nyot, der Tischler, leistete Millimeterarbeit. Nach der letzten Regenzeit hatte sich die Tür verzogen und schloss nicht mehr richtig. Daeng hatte keine Angst vor Einbrechern. Seit dem Wiederaufbau des Hauses war die Tür nicht eine Sekunde verriegelt gewesen. Niemand wusste mehr, wo der Schlüssel abgeblieben war. Die Straßen der Hauptstadt waren sicher. Dafür hatte die Partei gesorgt. Sämtliche Einbrecher saßen auf den Gefängnisinseln wohlverwahrt hinter Schloss und Riegel. Die schief sitzende Tür klapperte im Wind, und Herr Nyot hatte ihnen eine schöne neue Tür versprochen, zum Vorzugspreis. Aber es war eben auch ein besonderes Exemplar. Daeng ging nach dem Rechten sehen.

»Was ist denn das?«, fragte sie und zeigte auf den viereckigen Ausschnitt an der Unterkante.

»Das«, sagte Nyot, »ist eine Hundeklappe«.

»Das ist ein Loch«, sagte Daeng.

»Noch sieht es aus wie ein Loch«, sagte Nyot, »aber da drüben steht die Klappe mit Scharnieren, die ich gleich anbringen werde.«

»Die habe ich nicht bestellt«, sagte Daeng.

»Schon möglich. Aber diese Tür ist fünftausend Kip billiger als die nächstteurere im Sortiment. Außerdem ist mir aufgefallen, dass Sie einen Hund haben, der nicht ins Haus zu kommen scheint.«

»Er hat noch nie eine Pfote über die Schwelle gesetzt«, sagte Daeng. »Aber nicht weil er es nicht könnte, sondern weil er unter schwerer Hundeplatzangst leidet.«

»Na, dann ist das doch die perfekte Tür, wenn er die Angst eines Tages überwindet.«

Daeng hatte keine Lust auf unsinnige Diskussionen, und die fünftausend Kip konnte sie gut gebrauchen, auch wenn sich damit keine großen Sprünge machen ließen. Dabei wusste sie eines schon jetzt ganz genau: Bei Wind würde die verfluchte Klappe die ganze Nacht lang, nun ja, klappern, von den quietschenden Scharnieren nicht zu reden, und sie würden sich ihre alte Tür zurückwünschen. Wenn es um Türen ging, war sie eine unverbesserliche Pessimistin.

Siri lachte über ihren Wortwechsel, während er mit einem Geschirrhandtuch die Tische abwischte und an seinen letzten Kontakt mit Tante Bpoo – seiner ebenso unnützen wie unangenehmen Geisterführerin – dachte. Die Begegnung war schon eine ganze Weile her. Der Transvestit hatte Siri durch eine Art Trainingsprogramm geschleust. Die Tests zu den Themen Wie nehme ich mein Schicksal selbst in die Hand? und Achtsamkeit hatte er bestanden und sich innerlich bereits für die nächste Prüfung gerüstet, doch aus irgendeinem Grund war Tante Bpoo verstummt. Er hatte sie wiederholt gerufen, aber sie war nicht auf Empfang. Manchmal wünschte er sich, er hätte ein vielleicht nicht unbedingt normales, aber doch selbstbestimmteres Leben führen können. Plötzlich stand Daeng hinter ihm und sagte etwas.

»Wie bitte?«, fragte Siri.

»Ich habe gesagt, die Schleife ist eine hübsche Idee«, sagte Daeng.

»Welche Schleife?«

»Die Schleife, mit der du den Hund geschmückt hast.«

»Ich habe keinen Schimmer, wovon du sprichst.«

»Na, von der Schleife, Siri. Hast du sie denn nicht gesehen? Das süße rosa Schleifchen, das Köter um den Schweif trägt?«

»Damit habe ich nichts zu tun«, sagte er und ging auf die Straße hinaus.

Köter lag unter dem Baum und bewachte das Fahrrad. Und tatsächlich, um seinen Schwanz schlang sich ein Schleifchen mit einer Seidenblume. Von hinten sah er aus wie ein räudiges Geburtstagsgeschenk.

Siri lachte. »Das kann eigentlich nur das Werk eines gewissen uns wohlbekannten trisomischen Spaßvogels sein«, sagte er.

»Geung und seine Braut trifft diesmal kein Schuld«, sagte Daeng. »Es mag dir entgangen sein, aber wir beide stemmen die ganze Nudelarbeit allein. Tukta und er kommen erst in einer Woche aus den Flitterwochen zurück. Und als ich heute Morgen das Haus verlassen habe, war Köter noch nicht so farbenprächtig ausstaffiert. Nein, nicht abmachen, lass dran. Er sieht zum Knutschen aus.«

Siri beugte sich hinunter und inspizierte das Hinterteil des Hundes. Da Köters Rumpffortsatz eher einer Wurst ähnelte denn einem marktüblichen Schwanz, war es umso erstaunlicher, dass der Dekorateur überhaupt ausreichend Platz für die Schleife gefunden und Köter die Prozedur ohne Weiteres hatte über sich ergehen lassen.

»Wie es aussieht, ist eine Nachricht daran befestigt«, sagte Siri. »Am Schwanzende hängt eine kleine Kapsel. Ein Glück, dass er nicht sein Geschäft verrichten musste, bevor du die Schleife bemerkt hast.«

»Eine Nachricht?« Daeng lächelte. »Wie aufregend.«

Da sie eine Schwäche für Rätsel hatte, trat sie zu ihrem Gatten auf dem holprigen Gehsteig. Köter schien seinen Schatz nicht kampflos herausrücken zu wollen. Ein Knurren entstieg den Tiefen seiner Kehle.

»Komm schon, du undankbare Töle«, sagte Siri. »Was glaubst du wohl, wer dein Fresschen finanziert, Salbe auf deine Schwären streicht und sich bei den Nachbarn unentwegt dafür entschuldigt, dass du wahllos überall hinpinkelst?«

Ein bezwingendes Argument, dem Köter offenbar nichts entgegenzusetzen wusste. Er stemmte den Steiß in die Höhe, damit sein Herrchen die Kapsel entfernen konnte. Es war ein silberner Zylinder von der Größe einer Zigarette, dessen Hälften man auseinanderziehen konnte. Siri hatte so etwas schon einmal gesehen, wusste aber nicht mehr, wo. Im Innern befand sich ein zusammengerolltes Stück Papier; er faltete es auseinander.

»Eine Schatzkarte, keine Frage«, sagte Daeng.

»Leider nein, nur Worte, Worte, nichts als Worte«, sagte Siri. »Noch dazu von Hand geschrieben.«

Um den Anschein zu erwecken, seine Sehkraft sei so tadellos wie eh und je, streckte er den Zettel auf Armeslänge von sich und versuchte, die winzige Schrift mit zusammengekniffenen Augen zu entziffern. Eher hätte er der Kürze seines Arms die Schuld gegeben, als zu seinem mangelhaften Sehvermögen zu stehen. Er konnte die Buchstaben gerade noch erkennen.

»Es ist auf Englisch«, sagte er.

»Schade«, sagte Daeng.

Er las die Nachricht laut vor, mit einem Akzent, den er für britisch hielt.

»Mein lieber Dr. Siri Paiboun, lang, lang ist’s her. Nach all den Jahren haben Sie meinen Racheschwur vermutlich entweder vergessen oder als leere Drohung abgetan. Aber würden Sie mich wirklich kennen, wüssten Sie, dass mein Verlangen, Sie und die Ihren zu vernichten, ein Feuer ist, das in meinem Herzen lodert, stets und ständig. Nach langer Suche habe ich Sie endlich gefunden und befinde mich ganz in Ihrer Nähe. Einen Ihrer Lieblinge habe ich schon ausgelöscht. Wenn ich wieder fortgehe, werde ich Ihr allzu bequemes Leben ebenso ruiniert haben wie Sie damals das meine. Mir bleiben noch zwei Wochen. Die sollten mehr als genügen.«

Es dauerte mehrere Stunden, bis Siri und Daeng begriffen, dass es dem Verfasser dieser Zeilen bitterernst war, denn sie verstanden kein Wort Englisch. Sie sprachen Französisch, daher waren sie mit den lateinischen Buchstaben vertraut und konnten die Bedeutung mancher Wörter zwar erahnen, doch die beiden Sprachen hatten zu wenig gemein, als dass sie der Brief in Panik hätte versetzen können. Die kam erst später.

2

Glanz und Elend des Totalitarismus

Ende 1980 war Vientiane eine Stadt in Wartestellung. Sie hatte die Dürren und die Hochwasser durchwatet, die verfehlte Politik, den Zusammenbruch der Kooperativen, den Massenexodus der Hmong, der Flachlandlaoten und seit einiger Zeit auch der volkschinesischen Gewerbetreibenden über den Mekong. Sie hatte auf eine Eingebung gewartet, auf eine gute Nachricht, ein schwaches Licht am Ende des Tunnels. So wartete sie nun schon seit fünf Jahren, doch es war nichts von Belang geschehen. Wie also hätte man ein halbes Jahrzehnt kommunistischer Herrschaft angemessener begehen können als in Gesellschaft einer Heerschar ausländischer Journalisten, die angereist waren, um die Resultate all dessen zu begutachten, was ungeschehen geblieben war? Viele Einheimische waren mit nichts sogar eigentlich recht zufrieden. Dreißig Jahre hatten die Laoten Krieg geführt gegen ihre Brüder und die ausländischen Mächte, die sie in Uniformen gesteckt hatten. War nichts da nicht die bessere Wahl?

Es handelte sich um einen sogenannten »Cocktailempfang«, auch wenn die Gläser, die auf Silbertabletts angeboten wurden, nichts Exotischeres enthielten als schwächelnde Whisky-Sodas und zimmerwarmen Weißwein. Die Hostessen, die mit den Tabletts die Runde machten, trugen dickes Make-up, Militäruniform und unbequeme Stiefel. Sie lächelten wie auf Befehl. Sie sprachen kein Wort mit den schon jetzt volltrunkenen ausländischen Journalisten, nicht etwa, weil sie das nicht durften, sondern weil sie es nicht konnten. Sie kamen aus Dörfern in entlegenen Provinzen, und selbst die fließende Beherrschung des Laotischen lag jenseits ihrer sprachlichen Fähigkeiten und Talente. Darüber hinaus hatten ihre Vorgesetzten sie eindringlich gewarnt vor diesen Männern aus dem dekadenten Westen und dem zwielichtigen Osten, die Säuglingen den Kopf abbissen und Geschlechtsorgane so groß wie eine reife Papaya ihr eigen nannten. Die Mädchen zitterten bei jedem koketten Blick, jedem lockenden Pfiff.

Einst war der Nachtclub des Hotels Anou eine finstere Höhle gewesen, in der ruchlose und lasterhafte Dinge vor sich gingen. Erst hatten sich französische, später amerikanische Soldaten in dieser geheimnisvollen Grotte verlustiert, in der es so dunkel war, dass man das Alter seiner Tanzpartnerin nicht einmal erahnen konnte, und so sehr mit Marihuana-Rauch vernebelt, dass man zum Glück nicht mehr riechen konnte, was in der Nacht zuvor alles im Teppichboden versickert war. An diesem Abend, an diesem gloriosen Abend hingegen, der den fünften Jahrestag der Gründung der Demokratischen Volksrepublik Laos markierte, erstrahlte der Saal in grellem Licht, und nichts blieb im Dunkeln. Die Lücken im Parkett der Tanzfläche waren mit Zement gefüllt und braun überpinselt worden. Das PVC-Furnier der Tische rollte sich entlang der Kanten auf, und die hellblaue Farbe blätterte von den Balken.

Aber, wie der Genosse Civilai bemerkte, vielleicht wollte die Partei der Welt ja genau das signalisieren, dass nämlich die dekadente Vergangenheit im Schwinden begriffen war. Die letzten Altäre zu Ehren der Götter der Verderbnis bröckelten und zerfielen zu Staub.

»Oder«, setzte Civilai hinzu, »es gab einfach keinen anderen Saal mit einer funktionierenden Verstärkeranlage und Alkoholausschank.«

Seit seinem Rückzug aus dem Politbüro fragte er sich immer öfter, was für Absichten die Partei mit ihrer Politik eigentlich verfolgte. Nicht dass ihm das zu Amtszeiten klarer gewesen wäre.

Um sich bei der Welt da draußen möglichst beliebt zu machen, setzte die Regierung offenbar auf Kundennähe. Das Anou war so klein, dass die 64 Auslandsjournalisten – alles Männer – Schulter an Schulter standen mit russischen Dolmetschern, dem Großteil der in Vientiane stationierten Diplomaten, ausgewählten Entwicklungshelfern und Gönnern und Angestellten der UN, auch wenn niemand so recht wusste, womit Letztere in Laos eigentlich ihr Geld verdienten. Sämtliche Ministerien waren vertreten, jeder Minister und Vizeminister mit seinem persönlichen Referenten, damit der ihn am Ende des Abends zu seiner ZIL-Limousine schleppen konnte.

Der Genosse Civilai – mit einer coolen, topmodernen Sonnenbrille auf der Nase – war eingeladen aufgrund seiner hervorragenden Verdienste um den Aufbau des Sozialismus in Laos und seiner scheinbar unverbrüchlichen Loyalität gegenüber dem Politbüro. Chefinspektor Phosy war da, weil er, trotz mehrerer Anschläge auf sein Leben durch die Hand eifriger Nutznießer von Bestechung und Korruption, noch immer das Amt des Polizeipräsidenten bekleidete. Seine Frau, Schwester Dtui, war da, weil ihr das Gelegenheit gab, die Fremdsprachen zur Anwendung zu bringen, die sie sich, bislang ohne besonderen Nutzen, in Eigenregie angeeignet hatte. Und Dr. Siri und Madame Daeng waren da, weil es von ihrem Restaurant bis zum Anou nur ein kurzes Stück zu Fuß und obendrein ein schöner Abend war. Sie hatten zwar keine Einladung, doch nicht einmal ein ungewaschener Wachposten mit ungeladenem AK-47 hätte es gewagt, einem so distinguierten weißhaarigen Ehepaar den Zutritt zu verwehren.

Diese kleine Schar von Freunden und Verbündeten saß an einem Tisch unweit des Eingangs. Nach dem vergeblichen Versuch, die Aufmerksamkeit einer der zugeknöpften Kellnerinnen auf sich zu lenken, hatten sie die Bar kurzerhand um eine halbe Flasche Hundred Pipers erleichtert. Damit stießen sie auf so ziemlich alles an, was ihnen gerade in den Sinn kam: auf das Wunder, dass sie alle noch am Leben waren, auf Geung und Tukta, die ihre Flitterwochen in einer kleinen Gemüsekooperative bei Vang Vieng verbrachten, auf die ruhigen, geradezu gespenstisch stillen Straßen Vientianes, auf den Umstand, just an diesem Nachmittag verkündet, dass schwindelerregende 15 % der Laoten inzwischen des Lesens und Schreibens mächtig waren und – schließlich und endlich – auf die Freundschaft. Die Flasche war fast leer. Civilai hatte noch öfter als sonst das WC aufsuchen müssen, weil ihn infolge eines kulinarischen Experiments mit laotischen Schnecken in fermentierter Morning-Glory-Sauce üble Darmbeschwerden plagten. In der Küche war der Genosse Civilai noch Pionier, und Pioniere tappten nun einmal von Zeit zu Zeit in ihre eigenen Kaninchenfallen.

»Was ich nicht verstehe …«, sagte Siri.

»Das dürfte eine Menge sein«, sagte Civilai, der eben von der überfüllten Toiletten kam.

»Ich habe dir mehr als einmal angeboten, dich ein für alle Mal von deinem Leiden zu befreien«, sagte Siri.

»Du glaubst doch nicht im Ernst, ich würde dich und deinen Gummihandschuh auch nur in die Nähe meines, äh, Leidens lassen, nein danke, Herr Doktor«, sagte Civilai.

»Wie du willst. Was ich nicht verstehe«, versuchte Siri es ein zweites Mal, »ist die Fünf. Neun Jahre hätte ich einleuchtend gefunden. Neun war schon immer eine Glückszahl. Und die Zehn ist von vollendeter dezimaler Rundung. Aber fünf?«

»Tja, kleiner Bruder, es ist ganz einfach«, sagte Civilai. »Die Regierung begeht ihr Fünfjähriges, weil sie, trotz Misswirtschaft, falscher Hoffnungen und grober Fehleinschätzungen, noch im Amt ist. Die Jungs hätten niemals damit gerechnet, dass sie so lange durchhalten.«

»Wer könnte sie auch absetzen?«, fragte Daeng.

»Genau«, sagte Civilai. »Das ist das Schöne am Totalitarismus. Du baust fünf Jahre nichts als Mist, gibst sogar offen zu, dass du keinen Schimmer hast, was du da tust, und am nächsten Morgen wachst du auf und bist noch immer an der Macht. Und das Experiment kann von vorn beginnen.«

»Wenn ich nicht genau wüsste, dass Sie plemplem sind, würde ich Sie wegen Hochverrats festnehmen«, sagte Phosy.

»Sehen Sie sich um, junger Mann«, sagte der alte Politbürokrat. »Zeigen Sie mir einen Minister oder Vizeminister, der nicht plemplem ist. Das liegt an den ganzen Granaten, die uns aufs sprichwörtliche Dach gefallen sind.«

»Onkel Civilai, Sie scheinen mir heute noch garstiger zu sein als sonst«, meinte Dtui. »Liegt das wirklich nur an den Schnecken?«

»In übertragenem Sinne durchaus«, sagte Civilai. »Ich will es Ihnen erklären, Dtui. Heute Morgen habe ich aus heiterem Himmel, gänzlich ungebeten und ohne ein Wort der Diskussion eine Kopie der Rede erhalten, die ich Ende der Woche vor diesen rückgratlosen Schreiberlingen halten soll.«

»Du kannst immer noch Nein sagen«, gab Siri zu bedenken.

»Und dann? Würden sie das Manuskript irgendeinem anderen vertrottelten Tattergreis in die Hand drücken, und der würde die Litanei von Lügen herunterbeten.«

»Und was haben Sie jetzt vor?«, erkundigte sich Daeng.

»Ich werde sie die Macht des Rotstifts spüren lassen«, sagte Civilai.

»Man würde Sie spätestens nach zwei Minuten vom Podium zerren«, sagte Phosy.

»Aber was wären das für gloriose zwei Minuten«, sagte Civilai.

»Die Simultandolmetscher würden allerdings nach dem Originalmanuskript übersetzen«, sagte Daeng. »Auch der alte König hat versucht, seine Abdankungsrede umzuschreiben, woraufhin der Rundfunk die Parteiversion einfach von einem Schauspieler hat lesen lassen.«

»Einen Schauspieler könnten wir weiß Gott gut gebrauchen«, versuchte Siri das Thema zu wechseln.

»Noch habe ich das Wort«, sagte Civilai.

»Ach ja«, sagte Schwester Dtui, ohne ihn zu beachten, »Ihr Film. Ich wollte vorhin schon danach fragen. Haben Sie noch immer keine Besetzung?«

»Ich habe das Gefühl, es nimmt mich niemand mehr ernst«, brummte Civilai.

»Der Frauenverband hat ein ganzes Heer von Möchtegernmimen zusammengetrommelt«, sagte Siri.

»Fehlt bloß noch eine funktionstüchtige Kamera«, sagte Daeng.

»Die Kamera funktioniert durchaus«, sagte Siri, »und wir stehen in Verhandlungen mit einem Kameramann von Weltrang.«

»Ich will dem Erdenrund Erleuchtung bringen«, sagte Civilai, »und ihr lasst mich im Regen stehen.«

»Vielleicht sind wir einfach noch nicht betrunken genug, um Sie für voll zu nehmen«, sagte Daeng. »Ein neues Fläschchen könnte uns unter Umständen überzeugen.«

Civilai holte tief Luft, und seine Nasenhaare flatterten. Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch und merklichem Schwanken machte er sich auf zur Bar.

»Er wird doch nicht ernsthaft die Rede sabotieren, oder?«, fragte Schwester Dtui.

»Er ist Politiker«, sagte Siri.

Er hatte das eigentlich weiter ausführen wollen, entschied sich dann aber doch dagegen. Die drei Worte sagten alles.

»Und die Geschichte mit der Kamera?«, wollte Phosy wissen.

Bei besagter fototechnischer Apparatur handelte es sich um eine sündteure Panavision Panaflex Gold, die während der Dreharbeiten zu einem Film namens Die durch die Hölle gehen in Thailand »verloren« gegangen war. Sie war auf verschlungenen Reispfaden erst nach Laos und dann in das Gästezimmer über Madame Daengs Restaurant gelangt. Alles, was ihr fehlte, war jemand, der wusste, wie man sie zum Laufen brachte. Doch diese kleine Hürde der Verfilmung von Dr. Siris ehrgeizigem laotischen Historienspektakel war anscheinend aus dem Weg geräumt.

»Unser Kameramann ist eingetroffen und wird sich noch dieses Wochenende an die Arbeit machen«, sagte Siri lächelnd. »Daeng, meine Wenigkeit und diverse Verwandte haben ihn persönlich vom Flughafen abgeholt und dafür Sorge getragen, dass er es sich nicht anders überlegt und mit der nächsten Maschine wieder aus dem Staub macht.«

»Und mit ›Kameramann‹«, sagte Daeng, »meint Siri nicht etwa einen ausgewachsenen Menschen männlichen Geschlechts, sondern einen halbwüchsigen Knaben, der zwar einen Schnupperkurs im Fach Filmproduktion absolviert, aber keinerlei praktische Erfahrung hat.«

»Was die Bedienung einer Kamera betrifft, hat er mehr Erfahrung als wir alle zusammen«, sagte Siri. »Ich wurde in die Ära der Kerzen und Bienenwachslampen hineingeboren. Die Elektrizität ist erst spät in mein Leben getreten. Erst in Paris entdeckte ich die Magie der volts und ampères. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits beschlossen, mein Leben der Medizin zu widmen. Wer weiß, andernfalls hätte ich womöglich den Kassettenrekorder oder den Fotokopierer erfunden.«

»Hält Ihr Kamerajüngling sich legal hier auf?«, fragte der Chefinspektor.

»Er ist Laote«, sagte Siri, »der Cousin von Seksak, dem Inhaber des Fuji-Fotogeschäfts. Er folgt dem Aufruf der Partei an ihre verlorenen Söhne, heim ins Mutterland zu kehren, auf dass sie ihre frisch erworbenen Fähigkeiten und Finanzen mit uns teilen.«

»Ist er ’75 abgehauen?«, fragte Dtui.

»Nein«, sagte Siri. »Er ist schon zehn Jahre früher mit seinem Vater ganz legal ausgewandert. Der Herr Papa hatte ein Colombo-Plan-Stipendium. Seine Frau starb bei der Geburt, und da waren sie nur noch zu zweit. Sie zogen nach Sydney, und Bruce besuchte die …«

»Er heißt Bruce?«, sagte Dtui.

»Kaum hatten sie einen Fuß an Land gesetzt, gab sein Vater ihm einen neuen Namen«, sagte Siri, »damit er unter all den anderen Bruces nicht weiter auffiel, nehme ich an. Der Junge war hier auf die australische Schule gegangen und sprach fließend Englisch. Die Highschool schaffte er mit links, und dann stürzte er sich ins Studium.«

»Warum ist er dann zurückgekommen?«, fragte Phosy.

»Wenn man seinem Cousin glauben darf, ist er vom dekadenten Westen tief enttäuscht. Nachdem sein Vater bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, packte Bruce das Heimweh. Seine Restfamilie fehlte ihm. Als unsere Regierung verkündete, wir würden rückkehrwillige Exillaoten mit offenen Armen willkommen heißen, ließ er sich nicht zweimal bitten. Sein Cousin hat ihm von unserem Film erzählt. Und nachdem er mein Skript gelesen hatte, war er sofort Feuer und Flamme.«

»Könnt ihr euch den Mann überhaupt leisten?«, fragte Daeng.

»Er macht es umsonst.«

»Der Kerl muss verrückt sein«, sagte Civilai und knallte die zweite halbe Flasche Whisky auf den Tisch wie eine Kriegstrophäe.

»Sie würden es glatt fertigbringen, einem Beinlosen die Krücken abzuschwatzen«, sagte Daeng. »Wie machen Sie das?«

»Man muss diesen jungen Burschen nur zeigen, wer der Chef ist«, sagte Civilai. »Wichtig dreinschauen. Wortlos unter die Theke greifen. Flasche schnappen. Et voilà.«

Er setzte sich wieder an den Tisch, sein revolutionärer Eifer schien gedämpft.

»Apropos Chef«, sagte Daeng, »wo ist eigentlich Madame Nong?«

»Meine Frau sieht es nicht gern, wenn ich trinke«, sagte Civilai. »Sie ist offenbar der Meinung, dass ich mich desavouiere, wenn ich dem Alkohol das Ruder überlasse.«

»Wohingegen Madame Daeng nur zu gut weiß, dass ich in puncto Intelligenz und Scharfsinn zu Hochform auflaufe, wenn die Hundred Pipers pfeifen«, sagte Siri.

»Dumm nur, dass mit dem Anschwellen der Musik und den sprühenden Crescendi deines Scharfsinns jedes Mal die Leidenschaft erlahmt«, sagte Daeng.

Eine Zeit lang herrschte Schweigen.

»Wir wissen doch alle, dass Daeng nur einen Scherz gemacht hat, oder?«, sagte Siri.

»Ich bin mir da nicht so sicher«, sagte Dtui.

»Sag’s ihnen, Daeng«, sagte Siri.

Daeng wandte den Kopf.

»Daeng?«

Die Peinlichkeit ging im Dröhnen einer Stimme unter, deren Besitzer zu dicht an das falsch verkabelte Mikrofon getreten war. Wie bei den Durchsagen am Flughafen Wattay verstand niemand auch nur ein Wort. Doch für Siri und seine Entourage war es das Signal, ihre Gläser zu leeren und den Ausgang anzusteuern. Denn nun kamen die Reden, und ihr unbestechlicher Instinkt riet ihnen, schnellstmöglich das Weite zu suchen.

Obwohl es bis zur Nudelküche nur ein paar Minuten Fußweg waren, gelang es Siri mühelos, den anderen ein Dutzend Mal hoch und heilig zu versichern, dass Daengs Klage über die erlöschende Glut seiner Lenden nur ein Scherz gewesen sei. Doch sie blieb stumm, und als die Freunde schließlich vor dem verschlossenen Scherengitter standen, konnten sie sich vor Lachen kaum noch halten. In der Krone eines Baumes auf der anderen Straßenseite hockte der Verrückte Rajid. Auch wenn sie nur seine Silhouette sahen, die sich gegen den Mond abzeichnete, bestand kein Zweifel, dass der Inder nackt war wie am Tag seiner Geburt. Sie winkten. Er reagierte nicht. Er war noch immer davon überzeugt, dass er unsichtbar war, wenn er sich nicht rührte.

Zu dieser späten Stunde waren die staubigen Straßen gewöhnlich menschenleer, und es war kein Laut zu hören: kein Fernseher, kein Radio, nicht einmal das Summen einer Klimaanlage. An diesem Abend jedoch sandten sie ihre trunkenen Stimmen über den Fluss bis nach Thailand, um dem Feind zu beweisen, dass man es sich auch im sozialistischen Laos hin und wieder gut gehen lassen konnte. In einer Stunde, wenn die Ausgangssperre in Kraft trat, würden auch ihre Stimmen verstummen, doch bis dahin konnten sie am Flussufer stehen und wüste Beschimpfungen übers Wasser brüllen. Es war nichts Persönliches, nur die freundliche Schmähung eines Landes, das eine tief sitzende Abneigung gegen seinen nördlichen Nachbarn hegte. Eine therapeutische Maßnahme.

Zurück im Restaurant, kochte Madame Daeng einen Schub Nudeln, um den Whisky aufzusaugen und allen etwas Warmes mit auf den Heimweg zu geben. Nur Civilai, der sein Unwohlsein noch immer auf die Schnecken schob, lehnte dankend ab.

»Ich finde, wir sollten die junge Frau ruhig ansprechen«, sagte er.

»Welche junge Frau?«, fragte Phosy.

»Die Blondine«, sagte Civilai. »Stellvertretende Referatsleiterin an der amerikanischen Botschaft. Sieht umwerfend aus. Spricht fließend Laotisch. Sie stand an der Bar. Ich bin ihr in letzter Zeit ein paar Mal bei Empfängen über den Weg gelaufen.«

»Er leidet bisweilen an Halluzinationen«, sagte Siri.

»Wie kann man in einem Saal mit hundert Männern die einzige attraktive Frau übersehen?«, fragte Civilai.

»Selbst in einem Saal mit zweihundert Frauen hätte ich nur Augen für Daeng«, sagte Siri.

Daeng drückte lächelnd seine Hand.

»Das mit der Glut seiner Lenden war gelogen«, sagte sie.

»Na endlich«, sagte Siri. »Warum verspürst du das dringende Bedürfnis, junge blonde Frauen anzusprechen, Civilai?«

»Sie hat Schauspielerfahrung«, sagte Civilai. »Wir brauchen sie für unseren Film.«

»In welcher Rolle?«, fragte Siri. »Wir erzählen die Geschichte unseres Landes aus der Perspektive zweier junger Revolutionäre, die dir und mir nicht ganz unähnlich sind. Wie viele blonde Amerikanerinnen waren an der Geburt der Republik beteiligt?«

»Wir könnten ihr eine Rolle auf den Leib schreiben«, sagte Civilai.

»Und was für eine?«

»Keine Ahnung. Die CIA?«

»Sie ganz allein?«, fragte Siri.

»Was spricht dagegen?«

»Zum Beispiel der leidige Umstand, dass die meisten Frauen bei der CIA seinerzeit bestenfalls tippen und Kaffee kochen durften«, sagte Madame Daeng.

»Aber das ist doch völlig unerheblich«, sagte Civilai. »Habt ihr schon einmal einen kommerziell erfolgreichen Film ohne Glamour Girl gesehen?«

»Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir eine oder zwei ausgesprochen hübsche Laotinnen in tragenden Rollen«, sagte Dtui.

»Gut und schön«, entgegnete Civilai. »Aber wir zielen auf den internationalen Markt …«

»Soll das heißen, laotische Frauen sind nicht attraktiv genug?«, fragte Daeng.

»Doch, doch … sehr sogar, im landläufigen Sinne«, sagte Civilai, »aber wir brauchen Sex-Appeal. Wir brauchen … wir brauchen eine Barbarella.«

Nur Siri und Civilai wussten, wer Barbarella war, und Siri hatte gegen die Entscheidung seines Freundes wenig einzuwenden. Es folgten heikle fünf Minuten, in denen die beiden alten Knaben sich um eine Definition des Wörtchens »Sex-Appeal« bemühten und den anderen zu erklären versuchten, weshalb selbst die attraktivste Laotin mit der schönsten Bluse und dem farbenprächtigsten knöchellangen phasin nur begrenzt als sexy durchging. Mit jedem Satz redeten sie sich tiefer in die Tinte. Das Unbehagen legte sich erst, als Civilai von Neuem ein dringendes Bedürfnis verspürte und auf die Toilette verschwand.

»Wir müssen noch Malee abholen«, sagte Dtui und stand auf. »Wir haben sie bei Nachbarn gelassen, und die wollen sicher auch irgendwann einmal ins Bett.«

Trotz seiner gehobenen Stellung waren Chefinspektor Phosy und seine Frau nach wie vor im Polizistenwohnheim untergebracht, bis zur dereinstigen Fertigstellung ihres bescheidenen Dienstquartiers. Einerseits war sie enttäuscht, andererseits bewunderte Dtui ihren Mann dafür, dass er es abgelehnt hatte, in die zweistöckige Luxusresidenz seines Vorgängers zu ziehen.

»Komm, Mann«, sagte sie.

»Keine Sorge, ich kann noch fahren«, sagte Phosy.

Dtui drehte demonstrativ Däumchen, und Phosy händigte ihr den Schlüssel aus. Wenn er ihr versichern zu müssen glaubte, dass er noch fahren konnte, waren Zweifel angebracht. Selbst auf den autofreien Straßen der Hauptstadt gab es Schlaglöcher und schlafende Hunde, außerdem hatte ihr Mann eine 13-Stunden-Schicht hinter sich. Auf dem Sozius saß er bedeutend sicherer. Sie waren schon fast aus der Tür, als Siri der Brief einfiel.

»Moment«, rief er und zog das zusammengefaltete Stück Papier aus seiner Brusttasche. »Eine kleine Übersetzung noch, dann könnt ihr gehen.«

Er erklärte Dtui, dass im Lauf des Vormittags jemand die Nachricht an Köters Schwanz befestigt hatte. Da Schwester Dtui gehofft hatte, in den USA Medizin studieren zu können, hatte sie in jeder freien Minute Englisch gebüffelt. Dann, 1975, hatte sie, gewappnet mit einem Stipendium und großen Plänen, tatenlos mitansehen müssen, wie die Amerikaner aus Laos geflohen waren und Dtui, genau wie ihre Hmong-Verbündeten, kurzerhand ihrem Schicksal überlassen hatten. Mit entsetzter Miene blickte sie von der Nachricht auf. Ihr Englisch war ausreichend, um Siris Brief zu lesen, und gut genug, um die darin enthaltene Drohung zu verstehen. Sie rief Phosy ins Restaurant zurück und versammelte die ganze Mannschaft noch einmal an dem großen Tisch unter der summenden Neonröhre, bevor sie den Brief übersetzte. Siri und Daeng blieben erstaunlich gefasst.

»Sie wirken nicht sonderlich beunruhigt«, befand Phosy.

»Das ist nicht unser erste Drohbrief«, sagte Siri.

»So etwas kommt fast jede Woche vor«, ergänzte Civilai.

»Ich als Ihr freundlicher Dorfpolizist«, sagte der Chefinspektor, »würde Ihnen dringend raten, die Sache nicht mit einem Schulterzucken abzutun. Die Drohung ist schließlich nicht nur gegen Sie gerichtet, Siri. Der Verfasser kündigt an, auch denen etwas anzutun, die Sie lieben und von denen Sie geliebt werden, und dazu gehören wir alle hier an diesem Tisch.«

»Ich liebe ihn nicht«, sagte Civilai. »Ich mag ihn noch nicht einmal besonders. Damit dürfte ich aus dem Schneider sein.«

»Hör nicht auf ihn«, sagte Daeng. »Er hat mal wieder eins seiner schwierigen Jahre. Also, Phosy. Was schlagen Sie vor?«

»Erstens schlage ich vor, wir befassen uns nicht nur mit dem Wortlaut des Briefes, sondern auch mit dem, was er sonst noch aussagt.«

»Wie meinen Sie das?«, fragte Civilai.

»Nun ja«, sagte Phosy, »allein der Umstand, dass er auf Englisch geschrieben ist, soll uns etwas mitteilen. Da Siri des Englischen nicht mächtig ist, möchte ich bezweifeln, dass er sich im Laufe seines Lebens allzu viele Englisch sprechende Feinde gemacht hat. Und selbst wenn der Verfasser mehr als eine Sprache beherrscht, warum hat er sich für diese Drohung dann ausgerechnet Englisch ausgesucht?«

»Ich nehme an, Sie stellen erst einmal eine Reihe von Fragen, und um die Antworten kümmern wir uns später«, sagte Civilai.

»Eine ausgezeichnete Idee«, sagte Madame Daeng. »Fahren Sie fort, Phosy.«

»Zweitens«, sagte Phosy, »Warum hat er nur zwei Wochen Zeit, um seine Mission zu erfüllen? Würde er hier leben, gäbe es keine zeitliche Beschränkung.«

»Sprich, er kommt aus dem Ausland«, sagte Dtui.

»Per Visum«, sagte Siri. »In Sachen Einwanderung sind wir weniger großzügig.«

»Und wir waren eben erst bei einem Empfang für Auslandsjournalisten, die exakt zwei Wochen in der Stadt sein werden, mit knackfrischen Korrespondentenvisa im Reisepass«, sagte Phosy. »Jeder von ihnen könnte unser Briefschreiber sein. Selbst die Jungs aus dem Ostblock verfügen über Grundkenntnisse in Englisch.«

»Wir können unmöglich alle 64 Mann befragen«, sagte Daeng. »Wir müssen vorher aussieben.«

»Also, Vietnamese ist er schon mal nicht«, sagte Dtui.

»Woher wollen Sie das wissen?«, fragte Siri.

»Er hat Köter in Ruhe gelassen«, sagte sie. »Da drüben essen sie immer noch Hunde. Kein Vietnamese, der etwas auf sich hält, würde sich die Gelegenheit entgehen lassen, eine flohzerfressene Promenadenmischung aufzuschlitzen, wenn es seinen Zwecken dient.«

Von der Straße war ein leises Jaulen zu hören. Das konnte natürlich bloßer Zufall sein, aber Siri hatte da so seine Zweifel.

»Gut, vier von den Journalisten kommen aus Vietnam«, sagte Daeng. »Damit sind es nur noch 60.«

»Keine allzu große Hilfe«, meinte Civilai.

»Dann wenden wir uns nun der Nachricht selbst zu«, sagte Phosy. »Siri, der Verfasser droht mit Rache. Sein Verlangen nach Vergeltung brennt auch nach all den Jahren noch wie Feuer. Als er diese Drohung das erste Mal aussprach, müssten Sie eigentlich gespürt haben, dass das keine leeren Worte waren. Dass er Ernst machen würde, wenn er Gelegenheit dazu bekäme. Und das jagte Ihnen eine solche Angst ein, dass Sie noch eine ganze Weile verstohlene Blicke über die Schulter warfen. Wie oft in Ihrem Leben haben Sie solche Angst verspürt?«

Aller Augen ruhten auf Siri. Er sah zur Deckenlampe und schien seine 76 Jahre im Schnelldurchlauf Revue passieren zu lassen. Als er fertig war, zog er die Nase hoch.

»Zwei Mal«, sagte er.

»Dann …«, begann Phosy.

»Sagen wir lieber drei Mal«, sagte Siri. »Für alle Fälle. Drei Mal in meinem Leben habe ich dem widerlichen Mistkerl tatsächlich abgenommen, dass er es ernst meinte und Mittel und Wege finden würde, um seine Drohung wahr zu machen. Ich neige nicht zur Panik, aber ich muss gestehen, mir stockte jedes Mal das Herz.«

»Dann fangen wir damit an«, sagte Phosy. »Wer ist die Nummer eins?«

3

Paris 1932

Ich saß an einem Tisch vor dem Café de la Paix. Ich war allein, hatte dem Kellner mit der langen weißen Schürze jedoch gesagt, ich würde noch jemanden erwarten. Er staunte nicht schlecht, als ich ihn auf Französisch ansprach. Wie die meisten seiner Landsleute. Er war unnötig höflich. Alle anderen Tische waren mit französischen Kultursnobs besetzt. Weiße, so weit das Auge reichte. Adrette, junge Männer mit Menjoubärtchen und Strohhut. Junge Frauen, die der Vogue entsprungen schienen, mit überlangen Ponys, sodass ihr Blickfeld an der Tischkante jäh endete. Weiße Seidenkleider bauschten sich im Wind. Champagner perlte. Man wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, dass Frankreich mitten in der Weltwirtschaftskrise steckte.

Damals herrschte in Paris eine Art umgekehrter Rassismus. Zur Stärkung der Wehrkraft hatte das französische Militär Tausende von Chinesen rekrutiert, und die meisten von ihnen waren an der Front ums Leben gekommen: von der Spanischen Grippe hingerafft oder auf dem Feld zurückgelassen, wo sie ihren Verletzungen erlegen oder verhungert waren. Sie waren entbehrlich und schon nach kurzer Zeit vergessen. Die Regierung hätte ihre Geschichte niemals publik werden lassen, doch die bolschewistische französische Presse bekam Wind von der Sache und enthüllte die nationale Schmach in ihren überregionalen Blättern. Der Regierung blieb nichts anderes übrig, als um Entschuldigung zu bitten und den Chinesen für ihren Beitrag zum Sieg der Alliierten über die Deutschen zu danken.

Mit meinem asiatischen Gesicht erntete ich damals viele reumütige Blicke. Diese »Es-tut-uns-leid-was-wir-euch-angetan-haben«-Blicke. Aus den Blicken wurden zwar nie Worte oder gar Taten, dafür warfen mir hübsche junge Frauen in Weiß gelegentlich ein Lächeln zu. Es war Mai, und dieses Frühjahr war der Tennislook le dernier cri. Die Temperatur hinkte der Jahreszeit beträchtlich hinterher. Hunderte unpassend gekleideter Pariser saßen bibbernd an ihren Tischen oder eilten hastig den Boulevard entlang. Die drei Damen am Nebentisch wärmten sich die Finger an ihren Kaffeetassen. Ich bedachte sie mit einem Lächeln. Sie sahen einander fragend an, bevor sie es erwiderten. Da ich kein Modesklave war, trug ich Fäustlinge und einen Schal.