9,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: mvg Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Die Schule kann ein echter Dschungel sein, besonders, wenn es um Rechtsfragen geht. Da bleiben Lehrer, Eltern und Schüler oft in der ein oder anderen Paragrafen-Schlingpflanze hängen. Es tun sich Fragen auf wie: Darf der Lehrer die Noten nach Rückgabe der Klassenarbeit ändern? Wann besteht Anspruch auf Beurlaubung? Kann mein Kind während des Unterrichts aufs Klo? Wer haftet bei einem Unfall auf dem Schulweg? Wie lege ich Widerspruch gegen eine Nichtversetzung ein? Die Schulrechtsexpertin Dr. Stephanie Glöckle hat eine umfassende Übersicht zu rechtlichen Problematiken zusammengestellt und gibt Eltern sowie Lehrern ein Lexikon zu schulrechtlichen Themen von A wie Anfechtungsklage bis Z wie Zusammenarbeit der Länder an die Hand. Anschaulich erklärt die Autorin die aktuelle Rechtslage auf Bundesebene und bietet kompetente Lösungen für die wichtigsten Alltagsprobleme. Spezielle Praxishinweise und Mustervorlagen, wie zum Beispiel für einen Widerspruch, helfen dabei, juristische Vorgänge zu verstehen, um das Kind bestmöglich in der Schule zu unterstützen und mit hartnäckigen Mythen und Halbwahrheiten zum Schulbesuch endgültig aufzuräumen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 247

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Stephanie Glöckle

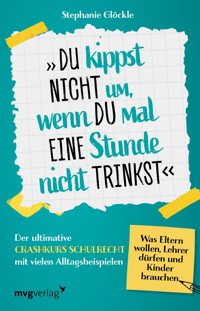

»Du kippst NICHT um, wenn DU mal EINE Stunde nicht TRINKST«

Stephanie Glöckle

»Du kippst NICHT um, wenn DU mal EINE Stunde nicht TRINKST«

Der ultimative CRASHKURS SCHULRECHT mit vielen Alltagsbeispielen

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

Originalausgabe

1. Auflage 2023

© 2023 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Redaktion: Petra Holzmann

Umschlaggestaltung: Pamela Machleidt

Umschlagabbildung: Shutterstock.com/Pixel Embargo

Satz: ZeroSoft, Timisoara

eBook: ePUBoo.com

ISBN Print 978-3-7474-0584-0

ISBN E-Book (PDF) 978-3-9612-1985-8

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-9612-1986-5

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter:

www.mvg-verlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.

Inhalt

Vorwort

Die Aufgaben der Schule: Welche sind das, und wofür sind sie gedacht?

Keiner wird zurückgelassen

Gleiche Chancen für alle

Wie die Corona-Pandemie die Schullandschaft verändert hat

Die Zusammenarbeit von Schule und Eltern - ohne geht es nicht

Goldene Regeln: Respekt, Ehrlichkeit und Transparenz

Nicht alle Eltern sind Helikopter-Eltern

Tauziehen ist unerwünscht

Mittendrin statt nur dabei

Die rechtlichen Grundlagen des Schulwesens

Von der Schwierigkeit der Begriffsdefinitionen

Der Blick in die Glaskugel

Das Ermessen

Die pädagogische Freiheit der Lehrkräfte

Gerichtliche Kontrolle

Fakt ist ...

Der Verwaltungsakt: der heilige Gral

Wie wirkt ein Verwaltungsakt in der Schule?

Was fällt unter einen »Verwaltungsakt«?

Wo kann man einen Verwaltungsakt kontrollieren lassen?

Die Rolle der Schulaufsicht im Behördendschungel

Aufsicht ist nicht alles

Wie kann man die Schulaufsichtsbehörden kontaktieren?

Schulische Themen

Abwesenheitszeiten von Schülern

Akten

Anfechtungsklage

Anhörung

Atteste von Schülern

Aufsichtspflichten von Lehrkräften

Befangenheit

Befreiung vom Unterricht

Beschwerde

Beurlaubung von der Schule

Bild- und Tonaufnahmen

Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen

Datenschutz

Demonstrationen von Schülern

Diebstahl

Dienstaufsichtsbeschwerde

Drogen und andere Suchtmittel

Einschulung

Elternabend

Elternrechte

Energydrinks

Erste Hilfe

Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen

Essen und Trinken im Unterricht

Ferien und unterrichtsfreie Tage

Förderverein

Fotos

Freiwillige Wiederholung eines Schuljahres

Geld

Geschenke

Grundrechte

Grundschule

Grundschulempfehlung

Haftung von Schülern

Handys

Hausaufgaben

Hausverbot

Hitzefrei

Homeschooling

Informationsrechte von Eltern

Integration

Jugendamt

Klassenarbeit

Klassenbuch

Klassenfahrten und Ausflüge

Klassenlehrkraft

Kleidung in der Schule

Kopfnoten

Krankenunterricht

Krisen- und Gewaltvorfälle

Lehrermangel

Lehrkräfte und ihre To-dos

Lehrplan

Lernmittelfreiheit

Lernstandserhebungen

Lese- und Rechtschreibstörung

Medikamente

Mitwirkungsrechte von Eltern

Mobbing

Nachschreiben einer schriftlichen Leistungserhebung

Nachteilsausgleich und Notenschutz

Noten

Politik und Schule

Privatschulen

Rauchen in der Schule

Rechtsbehelf

Rechtschreibung

Rechtsschutzversicherung

Reinigungsarbeiten

Religion in der Schule

Scheidung und Trennung

Schulabsentismus (Schulverweigerung)

Schularten

Schülerunfallversicherung

Schülervertretung

Schülerzeitung

Schulforum

Schulkonferenz

Schulleitung

Schulpflicht

Schulpsychologische Beratungsstellen

Schulrecht

Schulsäumnis (»Schule schwänzen«)

Schulsozialarbeiter

Schulträger

Schuluniform

Schulversuche

Schulwechsel

Sitzordnung

Spenden & Sponsoring

Sprache

Straftaten von Schülern

Stundenplan

Täuschung (»Spicken«)

Toilettengang

Unterrichtsausfall

Unterrichtsbesuche

Urheberrecht

Verbote in der Schule

Verhaltensnoten

Verlorenes Schulzeugnis

Verschwiegenheit

Versetzung

Versicherungsschutz

Verwaltungsakt (Beispiele)

Volljährigkeit

Waldorfschulen

Werbung

WhatsApp und andere Messengerdienste

Widerspruch

Zusammenarbeit der Bundesländer im Schulbereich

Schlusswort: Ein Plädoyer für Schulleitungen und Lehrkräfte

Übersicht und Adressen der Schulaufsichtsbehörden

Über die Autorin

Die Ausführungen und Ratschläge in diesem Buch sind von der Autorin und vom Verlag ausgiebig geprüft worden. Sie stellen dennoch keinen Ersatz für eine auf den Einzelfall bezogene anwaltliche Beratung dar. Die Angaben erfolgen daher ohne jegliche Gewährleistung oder Garantie seitens der Autorin und des Verlages. Trotz sorgfältiger Kontrolle kann ebenfalls für den Inhalt externer Links keine Haftung übernommen werden. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Für alle Eltern, die ihren Kindern jeden Tag bedingungslos zur Seite stehen.

Vorwort

Haben Sie gerade das Schulzeugnis Ihres Kindes vor sich und fragen sich nun, ob man da noch »irgendwas machen« kann? Möchten Sie sich gerne einen schnellen Überblick über Themen an der Schule und ihre rechtlichen Hintergründe verschaffen, um beim nächsten Elternabend mitreden zu können? Oder beschäftigt Sie derzeit ein bestimmtes schulisches Problem, für das Sie eine Lösung suchen? Wenn ja, dann haben Sie bereits den ersten Schritt getan und das richtige Buch in den Händen.

Seien Sie versichert, Sie haben sich nicht allein im schulrechtlichen Paragrafen-Dschungel verirrt. Die rechtlichen Verhältnisse zwischen Eltern, Schülern1 und Schule sind – dezent gesagt – nicht gerade einfach gestrickt und für den normalen Bürger ohne Vorkenntnisse oft nicht leicht zu durchschauen. Insbesondere auf alltägliche schulische Fragen eine rechtlich sichere Antwort zu finden, kann Eltern (und häufig auch Schulleitungen und Lehrkräften) außerordentlich schwer fallen. Die Bandbreite der vorkommenden Anliegen ist dabei vielfältig. Von der Aufsichtsführung, dem Datenschutz oder der Notenvergabe über den Unterrichtsausfall bis hin zur Versetzung bietet das Schulrecht einen wahrlich großen Themen-Pool. Meist sind die schulischen Begrifflichkeiten für Eltern nicht unbedingt auf Anhieb verständlich und bringen daher einigen Erklärungsbedarf mit sich.

Durch die Kombination aus komplizierten Gesetzestexten, diffusen Erzählungen aus dem Bekanntenkreis und unübersichtlichen Treffern von Internetsuchmaschinen wird diese Problemlage leider noch zusätzlich verschlechtert. Allein die Google-Suche bei »Schule« und »Recht« liefert über 79 Millionen Treffer. Und lassen Sie mich vorab eines deutlich klarstellen: Da findet sich ziemlich viel Halbwissen, womit den meisten Ratsuchenden überhaupt nicht geholfen ist. Für Eltern ist es weitaus umständlicher, an schulrechtliche Informationen zu gelangen als für Lehrkräfte an der Schule, die sich auf dem kleinen Dienstweg an die Schulleitung oder die Schulaufsichtsbehörden wenden können. Dabei sollten speziell Eltern wissen, welche Vorschriften gelten und welche Wege ihnen offenstehen, um ihr Kind bestmöglich in der Schule unterstützen zu können.

Der Erfolg in der Schule und der erworbene Schulabschluss beeinflussen entscheidend den späteren sozialen und finanziellen Status eines Menschen. Wer keinen oder einen schlechten Schulabschluss hat, kommt in der heutigen Gesellschaft meist nicht allzu weit. Es ist aus diesem Grund besonders wichtig, dass allen Schülern die gleichen Chancen und damit gerechte Voraussetzungen in der Schule zukommen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Schule die schulrechtlichen Rahmenbedingungen einhalten. Das Schulwesen stellt keinen rechtsfreien Raum dar. Es basiert vielmehr auf Gesetzen und Verordnungen, die die Rechte und Pflichten von Lehrkräften, Schulleitung, Schülern und Eltern vorgeben. Eltern benötigen einen klaren Überblick, welche rechtlich möglichen (und auch realistischen) Handlungsoptionen ihnen bei Konflikten zwischen Schülern und Schule zustehen. Eine verständliche Rechtslage erleichtert dabei nicht nur das Leben der Eltern, sondern auch die Zusammenarbeit mit der Schule, und sichert damit den Schulfrieden. Dieser ist von wesentlicher Bedeutung, um die Erziehungsgemeinschaft zwischen Eltern und Schule zu erhalten. So besteht ein Recht der Eltern, an der schulischen Erziehung mitzuwirken, wobei die Schule die Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Rechte im Schulwesen unterstützt.

Dieses Buch richtet sich vorwiegend an Eltern von schulpflichtigen Kindern, die sich mit schulischen Regelungen beschäftigen oder hiervon betroffen sind. (Eine solche Betroffenheit kann im Übrigen schneller eintreten, als man vielleicht denkt.) Es können in diesem Buch natürlich nicht alle schulrechtlichen Themen in voller Gänze dargestellt werden, vielmehr sind die in der Praxis am häufigsten auftretenden schulischen Probleme von A bis Z aufgelistet und verständlich erläutert, sodass Sie sich als Leser schnell einen Überblick verschaffen können. Es wird auf eine breite Palette alltäglicher Konstellationen eingegangen, die für Eltern von Bedeutung sind. Vor diesem Hintergrund werden die Versetzung von Schülern, Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen und die Vergabe von Noten besonders ausführlich besprochen. Gerade diese Bereiche sind von hoher Relevanz, da sie die weitere schulische Laufbahn der Schüler und damit auch deren Lebensweg erheblich beeinflussen können. Daneben werden auch Möglichkeiten und praktische Tipps sowie Hinweise gegeben, wie die schulischen Rechte – im Ernstfall – durchgesetzt werden können.

Dieses Buch soll ein Ratgeber sein, um die Themen rund um die Schule auch für Eltern rechtlich nachvollziehbar zu erklären und in der Folge besser verständlich zu machen.

Die Aufgaben der Schule: Welche sind das, und wofür sind sie gedacht?

Die Schulen setzen den Bildungs- und Erziehungsauftrag um, der in den Schulgesetzen der Bundesländer festgelegt ist. Dabei geht es nicht nur darum, die Schüler mit fachlichem Wissen zu überschütten, vielmehr spielt ebenso die Erziehung eine wichtige Rolle. Am Ende der schulischen Laufbahn ist es daher nicht ausreichend, wenn die Schüler perfekt den Satz des Pythagoras berechnen oder die deutschsprachige Lyrik interpretieren können, insbesondere sollten gesellschaftliche Kernkompetenzen und Werte an die Schüler vermittelt worden sein.

Schüler sollen in der Schule beispielsweise dazu angehalten werden,

die Würde und Überzeugungen anderer Menschen zu achten.

(→ Erwartet wird, dass sich Schüler tolerant verhalten und auch andere als ihre eigenen Meinungen akzeptieren.)

einen Leistungswillen zu bilden und eigenverantwortlich zu handeln.

(→ Wünschenswert wäre, dass Schüler z.B. kontinuierlich in der Schule aufmerksam sind und sich das Erlernte auch zu Hause weiter aneignen.)

die eigene Persönlichkeit und Begabung zu entfalten.

(→ Schüler sollen die Freiheit erhalten, ihre Persönlichkeit zu ergründen und auszudrücken sowie ihre Stärken zu ermitteln und diese weiterzuentwickeln.)

Wert- und Ordnungsvorstellungen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung anzuerkennen.

(→ Die freiheitlich-demokratische Grundordnung umfasst unter anderem die Achtung von Menschenrechten, die Trennung der Gewalten in Legislative, Exekutive und Judikative, die Unabhängigkeit der Gerichte und die Macht des Volkes, durch Wahlen an der politischen Willensbildung mitzuwirken.)

sich solidarisch gegenüber sozial benachteiligten Menschen zu verhalten.

(→ Schüler sollen gegenüber Menschen, denen es schlechter als ihnen selbst geht, Empathie zeigen und Rücksicht nehmen können.)

staatsbürgerliche Rechte und Pflichten aktiv wahrzunehmen.

(→ Schüler sollen z.B. später an den Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen teilnehmen und über ihre Zukunft mitbestimmen.)

Urteils- und Entscheidungsfähigkeiten zu entwickeln.

(→ Auch die moralische Erziehung der Schüler ist ein Bestandteil der schulischen Erziehungsaufgabe.)

Die in Deutschland geltende Schulpflicht besteht nicht zum Spaß oder zum bloßen Zeitvertreib. Die Schule soll die Schüler – im Rahmen der ihr zustehenden Möglichkeiten – auf ihr späteres Leben vorbereiten. Die Schüler sollen sich zu selbstständigen Staatsbürgern entwickeln, die in persönlicher, politischer und beruflicher Hinsicht einen Beitrag für die Gesellschaft leisten können. Hierzu gehört vor allem die Fähigkeit, sich in eine Gemeinschaft einordnen zu können und respektvoll und tolerant mit seinen Mitmenschen umzugehen. Spannungen und Konflikte gehören zum Leben dazu, sodass junge Menschen bereits zu Schulzeiten lösungsorientierte Ansätze erlernen müssen. Wünschenswert wäre eine Entwicklung der Schüler zu selbstverantwortlichen Personen, die Werte und ihre Mitmenschen achten und die in der Lage sind, ihre Rechte und Pflichten im gesellschaftlichen Leben wahrzunehmen.

Keiner wird zurückgelassen

Das klingt nach einem ganz schön straffen Programm für die Schulzeit, nicht wahr? Die Schulgesetze der Bundesländer geben eine Vielzahl von Kompetenzen vor, die Schüler im Laufe ihrer Schullaufbahn erwerben sollen. Sicher setzt jede Schule – ganz zu Recht – ihre Schwerpunkte im Hinblick auf die Bildung und Erziehung der Schüler anders. Es sollen am Ende des Schullebens auch gar keine perfekten und allwissenden jungen Erwachsenen hervorgebracht werden. (Wo gibt es die schon?) Dies ist weder möglich noch gewollt. Von wesentlicher Bedeutung ist eher, dass kein Schüler sich selbst überlassen wird oder auf dem schulischen Weg zurückbleibt. Insbesondere bei Schülern, die mit Problemen zu kämpfen haben, ist es unerlässlich, erzieherisch und pädagogisch zeitnah zu handeln und somit noch rechtzeitig die Weichenstellungen setzen zu können. Wichtig ist, dass die Schulen sich ihrer Aufgaben bewusst sind und sich aktiv bemühen, die erzieherischen Werte an die Schüler erfolgreich weiterzugeben. Indem außerschulische Unterstützungspartner, wie die Jugendhilfe, die Schulsozialarbeit oder die schulpsychologischen Beratungsstellen, von der Schule einbezogen werden, kann in schwierigeren Fällen eine abgestimmte Vorgehensweise ermöglicht werden, die letztlich dem Schüler und seiner weiteren Entwicklung zugutekommt.

Gleiche Chancen für alle

Bei der Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages ist die Chancengleichheit der Schüler zu berücksichtigen. Jeder Schüler soll unabhängig von seiner Herkunft oder dem finanziellen Status seiner Eltern die gleichen Möglichkeiten im Schulwesen haben. Dies stellt Lehrkräfte oftmals vor Herausforderungen. Eltern hegen naturgemäß den Wunsch, dass das eigene Kind die bestmögliche Förderung und Versorgung in der Schule erhält. Die Lehrkräfte müssen jedoch das Gesamtwohl aller ihnen anvertrauten Schüler im Blick behalten und können sich nur bedingt einzelner Sonderwünsche annehmen. Konflikte sind vor diesem Hintergrund durchaus vorprogrammiert und müssen (idealerweise) für alle Beteiligten zufriedenstellend geklärt werden.

Wie die Corona-Pandemie die Schullandschaft verändert hat

Infolge der Corona-Pandemie ab März 2020 wurden die Schulen vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Nicht nur die regulären Aufgaben, sondern auch die durch die Pandemie entstandenen Probleme mussten bewältigt werden. Hinzu kamen neue Unterrichtsformen, Hygienevorgaben und die Angst vor Infektionen mit dem Virus. Insbesondere mit dem Übergang des Präsenzunterrichts zum Fernunterricht gingen organisatorische und technische Schwierigkeiten einher, die schnellstmöglich gelöst werden mussten. Sicher erinnern Sie sich noch an die (teils) holprigen technischen Anfänge des »Homeschooling«, die allen Beteiligten viel Geduld abverlangten.

Für Lehrkräfte bedeutete die Corona-Pandemie oft einen enormen Mehraufwand im Hinblick auf ihre täglichen Arbeitsaufgaben. Die zügige Umsetzung und Weitergabe der gesetzlichen Bestimmungen an die Schüler und Eltern erforderten schnelle Reaktionen. Es musste zudem eine hohe Flexibilität gezeigt werden, was die Planung des Unterrichts anging – es gab Präsenzunterricht, Homeschooling und Hybridformen. Auch für die Eltern der Schüler stellte die Pandemie eine große Belastung dar. Sie wurden mit neuen Regelungen in der Schule konfrontiert. Zu Hause mussten sie den Fernunterricht und die Betreuung der Kinder neben ihrer beruflichen Tätigkeit organisieren. Sie wie auch ihre Kinder mussten sich an Corona-Tests oder das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen gewöhnen. Sowohl von den Eltern als auch von den Lehrkräften hat die Pandemie einen außerordentlichen Kraftaufwand gefordert und ihre Spuren hinterlassen.

Auch wenn die Corona-Pandemie im April 2023 für beendet erklärt wurde, wird das Thema »Corona« Lehrkräfte, Eltern und auch die Schüler an der einen oder anderen Stelle immer noch im Schulalltag begleiten. Gesetzliche Regelungen dazu müssen zwar von Schule und Eltern nicht mehr beachtet werden, aber es geht zurzeit immer noch darum, die durch die Schulschließungen entstandenen Lernrückstände wieder aufzuholen.

Der schulische Alltag, wie er vor der Pandemie bestand, ist nun gänzlich wiederhergestellt. Inzwischen findet der Unterricht wieder konsequent in Präsenz an den Schulen statt. Diese haben selbstständig ihre Lehren aus der Pandemie gezogen. Da während der Pandemie der Unterricht maßgeblich via Fernunterricht durchgeführt wurde und hierdurch die »Digitalisierung« zwangsläufig schnell vorangetrieben und umgesetzt werden musste, haben zahlreiche Schulen an diese digitalen Angebote aus der Zeit der Pandemie angeknüpft und führen diese fort. Besonders Online-Lernplattformen werden als sehr nützlich gesehen und von den Schulen weiter verwendet. Auf diesen Plattformen können Unterrichtsinhalte und Aufgaben von der Schule auch digital an die Schüler verteilt werden. Zudem arbeitet man daran, die technische Ausstattung von Schulen (z. B. interaktive Tafeln, Tablets für Schüler) sowie die Kompetenzen der Lehrkräfte und Schulleitungen im Bereich »Digitalisierung« immer weiter zu optimieren.

Die Zusammenarbeit von Schule und Eltern - ohne geht es nicht

Die Aufgaben von Schule und Eltern im Hinblick auf die erfolgreiche Teilnahme der Schüler am Unterricht hängen eng miteinander zusammen und sind voneinander abhängig. Während Eltern naturgemäß durch ihre Rolle als Erziehungsberechtigte Einfluss auf ihre Kinder nehmen können, haben die Schulen die Schüler während eines großen Anteils des Tages in ihrer Obhut und können deren Fähigkeiten und Erziehung ebenfalls entscheidend prägen. Sowohl Eltern als auch Schulen sind daher notwendige Partner in der Erziehungsgemeinschaft.

Einem Kind, das zu Hause keine Hilfestellung bei der Nachbereitung des Unterrichtsstoffes oder beim Lernen für Klausuren erhält, fällt es sehr viel schwerer, in der Schule erfolgreich unterwegs zu sein, als einem Kind, bei dem die Unterstützung durch die Eltern möglich ist und daher von beiden Seiten funktioniert. Eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern bietet zudem die besten Voraussetzungen für ein harmonisches Schulklima und damit ein vielversprechendes Schulerlebnis.

Goldene Regeln: Respekt, Ehrlichkeit und Transparenz

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule wird schon durch wenige, jedoch enorm hilfreiche Tipps verbessert. Um die Erziehungsgemeinschaft von Eltern und Schule zu pflegen, sind vor allem Respekt und Ehrlichkeit nötig. Transparenz in Bezug auf schulische Belange und gegenseitige Erwartungen schafft eine verlässliche Handlungsgrundlage. Es sollte darauf geachtet werden, dass seitens der Schule ausreichend Gelegenheiten zum Austausch gegeben werden. Hierfür bietet sich vor allem das persönliche Gespräch an. Zusätzlich könnte der Kontakt auch über digitale Medien oder sei es nur über Telefon oder E-Mail hergestellt werden. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass die Kommunikationswege auch tatsächlich funktionieren und keine Seite den Eindruck gewinnt, dass keine Möglichkeit besteht, das Gespräch zu suchen oder bestimmte Themen zu diskutieren. Zudem sollten für die Eltern in Bezug auf die relevantesten Anliegen und Fragestellungen konkrete Ansprechpartner benannt werden, sei es die Schulleitung selbst oder die jeweiligen Lehrkräfte. Dies fördert eine schnelle Interaktion, die auf für alle sichtbaren Strukturen aufgebaut ist, und erleichtert die Situation für Eltern, da sie nicht erst den Weg zu ihrem Ansprechpartner ermitteln müssen.

Nicht alle Eltern sind Helikopter-Eltern

Die Interessen von Schule und Eltern treffen zum Beispiel aufeinander, wenn die Schule auf ein Fehlverhalten eines Schülers reagieren muss (und der Schüler in der Folge geahndet wird) oder am Ende des Schuljahres dem Schüler aufgrund mangelhafter Leistungen nicht der Sprung in die nächsthöhere Klassenstufe gelingt. Es liegt in der Natur der Elternschaft, das eigene Kind zu schützen und sich für seine Belange stark zu machen. Denn Eltern wissen: Der Erfolg in der Schule entscheidet maßgeblich über den weiteren Werdegang eines Schülers. Ob eine bestimmte Ausbildung ergriffen werden kann, ist oft von einem guten Abschlusszeugnis abhängig. Eintrittskarten in die Universität oder Fachhochschule setzen in der Regel die allgemeine Hochschulreife oder das Fachabitur voraus. Deswegen wollen Eltern das eigene Kind auf seiner schulischen Laufbahn unterstützen. Indem sich Eltern für ihr Kind einsetzen, werden sie noch lange nicht zu den allseits gefürchteten »Helikopter-Eltern«. Dieser – durchaus abwertende – Begriff ist oft völlig unangebracht. Eltern haben nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, die Rechte ihres Kindes im Auge zu behalten und notfalls für diese einzutreten.

Die Kür für Eltern besteht darin, diese Rechte vorab zu kennen und nicht überzustrapazieren. Teilweise, jedoch keineswegs immer, fällt es Eltern schwer, einen Sachverhalt neutral zu betrachten. Die Aufgabe der Schulleitung (beziehungsweise der jeweiligen Lehrkraft) ist es in diesem Fall, den Eltern pädagogische und rechtliche Gründe für eine bestimmte Entscheidung anschaulich und verständlich zu erläutern. Allein durch die bloße Übermittlung einer Entscheidung wird noch keine Autorität begründet. Wenn beispielsweise im Rahmen der Frage, ob ein Schüler für einen sportlichen Wettkampf beurlaubt werden kann, die Schule eine Abwägung zwischen der Schulpflicht und den Wünschen des Schülers vornimmt, bringt der Familie die reine Ablehnung des Beurlaubungsantrages ohne eine Begründung keinen Mehrwert. Damit Entscheidungen verstanden und akzeptiert werden können, bedarf es konkreter und sachkundiger Erklärungen, die Eltern zudem in einem persönlichen Gespräch dargelegt werden können. Nur dann sind sowohl Schule als auch Eltern auf demselben Informationsstand.

Tauziehen ist unerwünscht

Insbesondere bei Konfliktgesprächen sollten Schule und Eltern im Blick haben, dass sie beide das gleiche Ziel haben: das Wohlergehen des Kindes. Auch wenn es manchmal zu aufgeladenen Momenten zwischen Eltern und Schule kommen kann (und sich dadurch gegebenenfalls ein gewisser emotionaler Ballast ablädt oder sich Spannungen bilden), ist es doch ungemein wichtig, zu erkennen, dass das gemeinsame Ziel nur in einem Miteinander erreicht werden kann. Der Weg dahin kann von Eltern und Schule durchaus unterschiedlich gesehen und die Argumente kontrovers diskutiert werden. Zu einem konkurrierenden Tauziehen um das Kind sollte es jedoch nicht kommen. Vielmehr sollten Eltern und Schule zusammenarbeiten und den Schüler in die gewünschte Richtung lenken.

Mittendrin statt nur dabei

Die Mitwirkungsgremien der Schule, bestehend aus den Eltern, den Schülern und den schulischen Vertretern, sollten sich auf Augenhöhe begegnen, kein Gremium sollte über dem anderen stehen. Nur über den gemeinsamen Austausch kann die Schule und deren Entwicklung vorangebracht werden. Eltern sind nicht nur ein Teil des Randgeschehens in der Schule, sondern sie können sich aktiv in das Schulleben einbringen und dieses auch beeinflussen. Zum Beispiel steht es Eltern frei, an der Elternvertretung mitzuwirken, sich in diesem Rahmen Fragen, Sorgen oder anderer Anliegen von Eltern anzunehmen und diese an die Schulgremien weiterzuleiten. Die Elternvertreter bilden dabei die Kommunikationsbrücke zwischen den Eltern und der Schule.

Die rechtlichen Grundlagen des Schulwesens

Es besteht eine Vielzahl an rechtlichen Vorschriften im Schulwesen. Nicht nur die verschiedenen Schulgesetze der Bundesländer zählen hierzu, sondern ebenso die Verwaltungsgerichtsordnung, die jeweiligen Landesverwaltungsverfahrensgesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Erlasse. Eine Menge Regelungen, die Sie sich jedoch nicht merken müssen. Die reichlichen Vorgaben sind selbst für versierte Juristen nicht leicht zu überblicken, geschweige denn für juristische Laien wie Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern und Schüler. Oftmals lösen nicht nur die zahlreichen Regelungen Unklarheiten aus. Hinzu kommt auch die Formulierung der Vorschriften, die stellenweise eher kryptisch gehalten ist und auch von Juristen nur in einem äußerst aufnahmefähigen Zustand interpretiert werden kann. Haben Sie schon einmal von der Redewendung »Drei Juristen und fünf Meinungen« gehört? Sehen wir uns im Folgenden an, warum diesem Spruch durchaus seine Berechtigung zukommt.

Von der Schwierigkeit der Begriffsdefinitionen

Im Schulrecht sind selbst manche Begriffe schwer zu deuten. Ein Schüler kann beispielsweise aufgrund seines Verhaltens für einen bestimmten Zeitraum vom Unterricht ausgeschlossen werden (z. B. weil er einen Mitschüler aus Spaß von der Treppe gestoßen und sich dieser daraufhin den Fuß verstaucht hat). Gemäß dem Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen müsste sich der Schüler für den Unterrichtsausschluss eine »Gefährdung von Rechten Dritter oder der Aufgabenerfüllung der Schule durch schweres oder wiederholtes Fehlverhalten« zuschulden kommen lassen. In Brandenburg müsste der Schüler »schwerwiegend gegen eine den Auftrag der Schule regelnde Rechtsvorschrift, Verwaltungsvorschriften oder die Ordnung der Schule betreffende Vorschriften« verstoßen haben. In den anderen Bundesländern sind die Voraussetzungen für einen zeitweiligen Schulausschluss ähnlich (unkonkret) gehalten. Betrachtet man nun genau die gesetzlichen Formulierungen und versucht, einzelne Wörter zu definieren, könnte der eine oder andere sich mit dieser Aufgabe nicht leichttun. Zudem könnte der Effekt eintreten, dass Personen unterschiedliche Vorstellungen von den Begriffen haben könnten. Ein Fehlverhalten könnte von jemandem als schwer eingeordnet werden, während ein anderer dieses eher als leichtes Vergehen einstuft. Auch eine »Gefährdung« könnte auf verschiedene Art und Weise interpretiert werden. Da Personen, die sich mit schulrechtlichen Fragestellungen beschäftigen oder in diesem Zusammenhang Entscheidungen treffen müssen, immer vielfältige Sichtweisen und Blickwinkel auf schulrechtliche Sachverhalte haben werden, ist es keine Überraschung, dass diese Personen auch schulrechtliche Begriffe nicht einheitlich definieren oder verschiedene Vorstellungen davon haben.

Bereits durch die Wortwahl in den Vorschriften ergeben sich daher einige Möglichkeiten, wie Regelungen aufgefasst und welche Rückschlüsse daraus gezogen werden könnten. Diese offengelassenen Inhalte einer Vorschrift werden als sogenannte »unbestimmte Rechtsbegriffe« bezeichnet. Diese sind durchaus rechtlich zulässig. Da sich Gesetze, Verordnungen oder auch Verwaltungsvorschriften auf eine Vielzahl von Personen und Sachverhalten beziehen, ist es dem Gesetzgeber schlichtweg nicht möglich, jede rechtliche Regelung so genau zu konkretisieren, dass der Inhalt immer gleich verstanden wird. Dem Gesetzgeber ist es aus diesem Grund erlaubt, rechtliche Begriffe in einer Weise zu formulieren, dass zahlreiche Konstellationen von ihnen abgedeckt werden können und der Inhalt im Zweifel etwas vage bleibt.

Der Blick in die Glaskugel

Teilweise sind Regelungen auch so formuliert, dass Schulleitungen und Lehrkräfte eine Prognose treffen müssen. Für einen dauerhaften Schulausschluss eines Schülers in Baden-Württemberg wäre es beispielsweise erforderlich, dass durch den Verbleib des Schülers in der Schule eine Gefahr für die Erziehung, die sittliche Entwicklung, die Gesundheit oder die Sicherheit der Mitschüler gegeben wäre. Hier wäre nicht nur die Problematik der »unbestimmten Rechtsbegriffe« gegeben – überlegen Sie zum Beispiel, was Sie unter dem Stichwort »sittliche Entwicklung« verstehen –, sondern es müsste darüber hinaus eine Prognose vom Schulleiter aufgestellt werden, da heißt, der Schulleiter müsste beurteilen, ob durch das Verhalten des Schülers in der Zukunft eine Gefahr für eines der genannten Rechtsgüter (also die Erziehung, sittliche Entwicklung, Gesundheit und Sicherheit der Mitschüler) auftreten wird. Wie Sie sicher nachvollziehen können, birgt auch diese Aufgabe enorme Herausforderungen für die Schulleitungen und Lehrkräfte.

Das Ermessen

Viele schulrechtliche Vorschriften enthalten zudem eine Form des Ermessens. Unter einem »Ermessen« ist ein gewisser Entscheidungsspielraum des Rechtsanwenders hinsichtlich der Rechtsfolge (der rechtlichen Konsequenz) einer Regelung zu verstehen. Für den juristischen Laien ergibt das oft wenig Sinn, denn wenn ein bestimmter Sachverhalt vorliegt, dann müsste es doch nur eine richtige Rechtsfolge (Konsequenz) geben? Dies ist bei rechtlichen Sachverhalten jedoch nicht immer der Fall. Es gibt im öffentlichen Recht eine Menge sogenannter »Muss«-, »Kann«- und »Soll«-Vorschriften. Bei den »Kann«-Regelungen steht es dem Rechtsanwender frei, die angegebene Rechtsfolge auszuwählen, während bei den »Muss«- und »Soll«-Vorgaben grundsätzlich eine bestimmte Rechtsfolge ergriffen werden muss.

In den Berliner Ausführungsvorschriften zu Beurlaubungen und Befreiungen vom Unterricht werden mögliche Gründe für eine Beurlaubung eines Schülers vom Unterricht aufgeführt. Hier heißt es in Ziff. 1: »Schülerinnen und Schüler können auf vorherigen schriftlichen Antrag ihrer Erziehungsberechtigten aus einem wichtigen Grund vom Unterricht beurlaubt werden […]. Von einem wichtigen Grund kann insbesondere ausgegangen werden bei […]«. Nachfolgend finden sich in der Regelung dann einige Gründe, die eine Beurlaubung des Schülers vom Schulbesuch rechtfertigen können. Diese sind allerdings nicht zwangsläufig von der Schulleitung als Beurlaubungsgründe anzuerkennen, sondern können lediglich von ihr berücksichtigt werden. Die Vorschrift ist somit als »Kann«-Vorschrift einzuordnen.

Der Schulleitung wird es so ermöglicht, den Sachverhalt und die Umstände des Schülers umfassend zu würdigen und nicht zwingend eine Beurlaubung ablehnen oder gewähren zu müssen. Stellen Sie sich in diesem Zusammenhang zwei Konstellationen vor: In der ersten Variante war ein Schüler selten krank, zeigt gute Leistungen im Unterricht und möchte nun für zwei Wochen an einem (privaten) Auslandsschulbesuch teilnehmen, der während der Schulzeit stattfindet. Ein zweiter Schüler beantragt ebenfalls eine Beurlaubung für diesen Auslandsschulbesuch, er hat aber in dem Schuljahr bereits mehrere Wochen aufgrund von Krankheit gefehlt, wodurch seine Leistungen derzeit auf wackeligen Beinen stehen. Die Schulleitung, die über die Beurlaubungen entscheidet, kann nun auf dieser Grundlage beurteilen, ob beiden Schülern die Beurlaubung gewährt oder der zweite Schüler auf einen späteren Zeitraum vertröstet wird. Durch die Formulierung der Vorschrift ist es ihr möglich, Entscheidungen situationsangemessen zu treffen.

Eine wichtige Rolle spielt das Ermessen auch bei Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen. Diese kommen ins Spiel, wenn sich ein Schüler ein Fehlverhalten zuschulden kommen ließ. In Hamburg gibt beispielsweise § 49 des Schulgesetzes vor: »In der Grundschule können zur Lösung schwerwiegender Erziehungskonflikte folgende Ordnungsmaßnahmen getroffen werden:« Anschließend werden dann mögliche Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen aufgezählt. Wenn ein Fehlverhalten eines Schülers vorliegt, muss die jeweilige Lehrkraft oder Schulleitung nicht zwingend auch eine Maßnahme ergreifen. Ihr kommt vielmehr ein Ermessen zu, ob sie überhaupt in irgendeiner Form tätig wird. Wie dieses Ermessen bei den Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen in der Praxis richtig ausgeübt wird, erläutere ich genauer im Abschnitt »Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen«, Seite 75ff.

Die pädagogische Freiheit der Lehrkräfte

Die sogenannte pädagogische Freiheit räumt den Lehrkräften Handlungsspielräume und Entscheidungsbefugnisse im Schulalltag ein. Die Lehrkräfte können selbst entscheiden, welche Lehr- und Lernmethoden sie nutzen, wie sie ihre Schüler bestmöglich erziehen und wann sie den Unterrichtsstoff, der im Lehrplan vorgegeben ist, innerhalb des Schuljahres vermitteln. Auch die Schwerpunkte bezüglich der behandelten Unterrichtsinhalte können sie eigenständig festlegen. Die Lehrkräfte bestimmen also, wie ausführlich die Themen besprochen werden und welche Ausflüge (z. B. zu Museen, Theatern oder Unternehmen) hierzu unternommen werden könnten. Die Unterrichtsmittel müssen jedoch immer für die jeweiligen Schüler geeignet sein und auch dem Lehrplan und dem Profil der Schulart entsprechen. Themen, die im Lehrplan für die Klassenstufe 10 vorgesehen sind, können folglich nicht bereits in der 8. Klasse erörtert werden. Mithilfe der pädagogischen Freiheit können die Lehrkräfte ihrer erzieherischen Verantwortung gerecht werden und situativ im Unterricht handeln. Die pädagogische Freiheit wirkt sich auch positiv auf die Selbstentfaltung der Kinder aus, da es den Lehrkräften dadurch möglich ist, bewusst auf individuelle Bedürfnisse der Schüler einzugehen.

Gerichtliche Kontrolle

Jeder Bürger in der Bundesrepublik Deutschland kann aufgrund der im Grundgesetz gewährleisteten Rechtsschutzgarantie Maßnahmen der öffentlichen Gewalt von einem Gericht überprüfen lassen. Zu dieser öffentlichen Gewalt gehört auch die Schule, und Eltern zählen naturgemäß zu den Bürgern, die diesen Anspruch geltend machen können. Im schulischen Bereich werden Maßnahmen allerdings nicht vollumfassend durch Gerichte kontrolliert. Dass hier ein paar Abstriche gemacht werden, hat gute Gründe. Das jeweilige Gericht prüft nur, ob die Schule eine rechtliche Vorschrift richtig angewendet hat. Wenn aber eine Regelung durch unbestimmte Rechtsbegriffe oder ein eingeräumtes Ermessen nicht ganz eindeutig ist und den Lehrkräften oder der Schulleitung damit Handlungsspielräume eröffnet wurden, kann die gerichtliche Beurteilung diese natürlich nicht wieder zumauern und eigenhändig ersetzen. Dies wäre nicht Sinn und Zweck der Sache. Nicht die Gerichte sollen darüber entscheiden, ob eine bestimmte Maßnahme, beispielsweise ein Schulausschluss oder die Beurlaubung eines Schülers, pädagogisch zweckmäßig war. Diese Einschätzung trifft allein die Schulleitung beziehungsweise treffen die Lehrkräfte. Über deren – fachmännische – Wertung sollen und dürfen sich die Gerichte nicht hinwegsetzen.

Bei Ermessensentscheidungen prüft das Gericht daher nicht, ob sich die Schule für die richtige Rechtsfolge entschieden hat, sondern nur, ob sie ihr Ermessen korrekt ausgeübt hat. Ansonsten würde das Gericht die inhaltliche Entscheidung für die Schule treffen. Im Fall der Beurlaubung des Schülers für einen Auslandsschulbesuch urteilt das Gericht lediglich, ob die Erwägungen der Schulleitung sachfremd waren (z. B. wenn die Ablehnung der Schulleitung darauf basiert, dass sie den Schüler nicht persönlich aus dem Unterricht kennt) oder eine Rechtsfolge gewählt wurde, die nicht von der Rechtsvorschrift abgedeckt ist (wenn beispielsweise die Beurlaubung zwar grundsätzlich gewährt wird, aber verpflichtende Bedingungen an sie geknüpft werden). Zudem ist insbesondere bei Sachverhalten, die im Nachhinein schwierig nachzuvollziehen sind – zum Beispiel bei mündlichen Leistungsfeststellungen – der Maßstab der gerichtlichen Kontrolle begrenzt. Die Richter des Gerichts waren schließlich bei der mündlichen Prüfung des Schülers nicht dabei und können sich also nur an den Aussagen des Schülers, seiner Prüfer und des Protokolls orientieren. Der Prüfungsumfang des Gerichts bemisst sich nur danach, ob die Tatsachen korrekt ermittelt und allgemein gültige Bewertungsmaßstäbe und Verfahrensvorschriften beachtet wurden.

Fakt ist ...

Wie eben ausgeführt, werden sowohl Schulleitungen, Lehrkräften als auch der Schulverwaltung durch die Art und Weise der Formulierung der Regelungen gewisse Handlungsspielräume eröffnet. Die Verwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen und das Einräumen von Ermessen durch den Gesetzgeber ist dabei kein Versehen, sondern eine bewusste Entscheidung, um den Beteiligten im Schulwesen – rechtlich abgesicherte und kontrollierbare – Freiräume zu ermöglichen. Hierdurch können Lehrkräfte und Schulleitungen die Umstände des jeweiligen Einzelfalles ausreichend berücksichtigen und die gesetzlichen Regelungen individuell und sachgerecht umsetzen.