Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fontis AG

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Bob Dylan war das Sprachrohr ganzer Generationen. - schlicht ein Genie. Doch als er 1979 zum Glauben an Jesus Christus kam und hintereinander drei phänomenale christliche Platten veröffentlichte, wandten sich viele Fans, Musikkritiker, Künstler und Journalisten von ihm ab. Erstmals zeigt nun der weltweit bekannteste und anerkannteste Dylan-Chronist Clinton Heylin, was in jenen Jahren tatsächlich geschah. Er beschreibt, was dieser bekehrte Dylan als Christus-Nachfolger erlebte und durchmachte und wie er mit den Anfeindungen umging. Heylin interviewte Mitmusiker, Studiobosse, Freunde, Pastoren und Zeitgenossen: Er weist nach, wie ernst es Dylan meinte - und wie tief seine Texte waren, wie gut seine Musik. Dieses Buch ist ein Meilenstein. Die Zeitschrift "Rolling Stone" krönte es zum "Buch des Jahres". Zu Recht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 616

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Clinton Heylin Dylan. Gospel.

Für Debbie Gold. Sie war eine Freundin von mir.

Hinweis:

Clinton Heylin

Dylan. Gospel.

Die rauen Töne der wahren Geschichte

Mit einem Vorwort von Markus Spieker, Fernsehjournalist

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

Published by agreement with Overamstel Uitgevers B.V. Originally published in the USA under the title: «Trouble in Mind» © 2017 by Clinton Heylin All Rights Reserved. This Licenced Work published under license.

Übersetzung aus dem Amerikanischen: Christian Rendel, Witzenhausen

Copyright der deutschen Ausgabe: © 2018 by Fontis-Verlag Basel

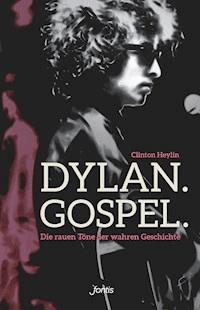

Umschlag: Spoon Design, Olaf Johannson, Langgöns Foto Umschlag: «Play It […] Loud» by Hood alias Ludzska Foto Innenteil: Paul Van Scott / pixels.com Foto Seite 391: F. Antolin Hernandez / cc, wikipedia.com E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg

Inhalt

Vorwort von Markus Spieker

INTROBefore the Flood

AIN’T GONNA GO TO HELL FOR ANYBODY

Der Slow Train nach Nashville

1. Mit angezogenen Zügeln

2. Von Sheffield nach Santa Monica

3. Countdown zum Warfield

4. Rock and Roll bis in den Abgrund

5. ’65 Revisited

6. Where I Will Always Be Renewed

7. Der Dämonenhasser

WATERED-DOWN LOVE

Zwischenspiel: In The Summertime

8. Warten auf die Nacht

9. Zurück in Babylon

10. Zurück ins Rundown

11. Die Clover-Sessions

12. Durchgeknallt

13. Ein altes und ein neues Testament

14. Das Ende der Straße

OUTROAfter The Flood

Die Gospeljahre: Eine Chronologie

Weitere Bühnenansagen

Verwendete Interviews

Danksagungen

Über den Autor

Anmerkungen

Vorwort von Markus Spieker, Fernsehjournalist

Bei meiner letzten und einzigen persönlichen Begegnung mit Bob Dylan habe ich ihm «Happy Birthday» gesungen. Zusammen mit fünftausend Fans im Dresdner Schlosspark. Das war im Jahr 2000, und Bob Dylan war gerade 59 geworden. Fast trotzig sang er seinen Hit «Forever Young» und natürlich auch «Blowing In The Wind» und «Knocking On Heaven’s Door». Er sagte an diesem Abend nichts zu Jesus, er sagte überhaupt nichts; nur ganz am Schluss, als die Band schon die Bühne verlassen hatte, nuschelte er etwas ins Mikrofon, was wie «Das war ein denkwürdiger Abend» klang.

Die Zuschauer, viele von ihnen langjährige Dylan-Verehrer, kriegten sich vor Freude nicht ein. Dylan spricht! Wie ungeheuerlich!! Normalerweise ließ er bei Konzerten nur seine Lieder sprechen, gab sich wortkarg und mysteriös. Genau wie 2016, als er den Literaturnobelpreis erhielt und erst einmal tagelang schwieg.

Es war einmal anders. Wie und warum, das erzählt dieses Buch. Eine der vielen Pointen nehme ich jetzt schon vorweg: Zwei Jahre lang war Bob Dylan einer der redseligsten Rock-Performer überhaupt. Er beließ es nicht nur bei kurzen Sprüchen und Ansagen zwischen den Songs, sondern hielt ganze Predigten, passend zu den drei Alben dieser Zeit, die nichts anderes waren als pures christliches Evangelium.

Die erste Platte seiner frommen Trilogie kam 1979 heraus und hieß «Slow Train Coming», was so viel bedeutete wie: Der Zug Gottes nimmt allmählich, aber unwiderstehlich Fahrt auf. Es war wie eine Antwort auf die Platte «Highway to Hell», die ein paar Tage zuvor von der Hardrock-Gruppe AC/DC veröffentlicht worden war, und signalisierte eindeutig: Bob Dylan hatte das Beförderungsmittel und die Richtung gewechselt, war vom Ego-Trip auf die göttliche Bahn umgeschwenkt – und machte Tempo.

Die meisten säkularen Medien hassten das – und viele auf Hedonismus gepolte Fans auch. Wohl kein großer Popkünstler musste so lange so viele miese Rezensionen und Buh-Chöre aushalten wie Bob Dylan. Sein Evangelium sei «zum Gotterbarmen mies», motzten die Kritiker. Ihre Verrisse prägten jahrzehntelang die allgemeine Einschätzung von Dylans Gospel-Phase als formal mittelmäßig und inhaltlich peinlich.

Beides habe ich selbst nie verstanden. Slow Train Coming ist seit jeher mein Dylan-Favorit gewesen. Ein Ohrwurm folgt auf den anderen, die Sprache ist klar, die Bilder sind stark, die Qualität der Produktion ist besser als fast alles, was vorher und nachher von ihm kam.

Die folgenden Alben Saved und Shot of Love waren zwar etwas schlampiger komponiert und produziert, enthielten aber mit «In The Garden», «Every Grain Of Sand» und vor allem der vielleicht besten christlichen Rock-Hymne aller Zeiten, «Shot Of Love», echte Perlen.

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Bob Dylan auf ein verständnisloses Publikum traf. 15 Jahre, bevor er seine Fans mit Bibel-Zitaten und Jesus-Bekenntnissen schockte, hatte er sich bereits einmal eine ganze Tour lang Pfeifkonzerte anhören müssen. Weil er seine akustische Gitarre gegen eine E-Gitarre eingetauscht hatte und plötzlich nicht mehr brave Folkmusik machte, sondern beinhart losrockte. Das nahmen ihm seine damaligen Fans übel, sie schimpften und buhten. Doch Dylan blieb sich treu. Die Musikgeschichte gab ihm später recht, vom Paria wurde er wieder zum Pionier.

Diese Charakterstärke, dieses Vertrauen auf seinen Instinkt, diese Immunität gegen zeitgeistliche Anfeindungen waren die Voraussetzungen für seine Gospel-Tourneen. Er spielte fast nur christliche Songs und erläuterte ausführlich deren Bedeutung. Fast schien es, als gefiele er sich in der Rolle des verlachten Propheten.

Ich selbst hatte keine Ahnung, wie ungeheuer bekenntnisfroh er auftrat, bis ich dieses Buch gelesen habe. Mich beeindruckt sein Mut, das zu sagen und singen, was er für wahr und wichtig hielt – während beschwipste Studenten ihn wegzulachen versuchen. Wenn das nicht Punk, Protest und Gegenkultur ist, was dann?

Nach zwei Jahren hatte er verkündigt, was er verkündigen wollte. Die nachfolgenden Alben enthielten nur noch wenige eindeutig christliche Bezüge, und in seinen Interviews gab er wieder den rätselhaften Poeten. Für manche christlichen Szenebeobachter, die seine frommen Produktionen ohnehin skeptisch beäugt hatten, war das der Beweis: Er war gar keiner von ihnen, er war nicht wirklich Christ – oder er war rückfällig geworden.

Doch wie sollen wir dann ein anderes jüdisches Genie einordnen, das für Christen zu den größten Heldengestalten überhaupt gehört: den König und Liedermacher David, der vor allem am Ende seines Lebens wenig von dem spirituellen Charisma seiner Glanzzeit versprühte?

Für mich ist die Frage nach der Qualität von Bob Dylans Glaubensleben müßig, nicht zuletzt, weil er selber dazu wenig sagt und ich seine Verschwiegenheit respektiere. Für mich sind seine «Gospel-Jahre», seine damaligen Alben und Konzerte, schlichtweg eines der größten musikalischen Geschenke des letzten Jahrhunderts. Und es wird höchste Zeit, dass Christen wie Nichtchristen sie wiederentdecken. Dieses Buch ist der perfekte Einstieg.

Dr. Markus Spieker, Fernsehjournalist und Buchautor

INTRO

BEFORE THE FLOOD

Ich hatte nie das Gefühl, auf der Suche nach irgendetwas zu sein. Mein Eindruck war immer, dass ich über Dinge stolperte oder in sie hineindriftete. Aber ich habe es nie so gesehen, als wäre ich so eine Art Goldsucher auf der Jagd nach Antworten oder nach der Wahrheit. … Ich bin nie auf den heiligen Berg gestiegen, um die verlorene Seele zu finden, die angeblich ein Teil von mir ist. … Ich glaube nicht, dass man nach irgendetwas suchen muss. Meiner Meinung nach ist alles direkt vor unserer Nase.

- BOB DYLAN ZU DENISE WORRELL, 1985

Caveat emptor: Ich bin ein Evangelist. Soll heißen, was den evangelikalen Teil des Dylan-Kanons angeht – also das, was im Medienjargon etwas irreführend als «die Gospeljahre» (sprich: 1979 bis 1981) firmiert –, bin ich ein Gläubiger. Da regt sich nicht der geringste Zweifel in mir.

Von dem Moment an, als ich bei einer eintägigen Dylan-Konferenz in Manchester eine Live-Aufnahme von «Covenant Woman» hörte, die einen Monat zuvor, im November 1979, bei den Konzerten im Warfield in San Francisco entstanden war, wusste ich: Der Mann hatte die Quelle seiner Kunst (wieder-)entdeckt, als das alte Kreuzeszeichen anfing, ihm zu schaffen zu machen.

Schon seit Langem vertrete ich mündlich wie schriftlich die Ansicht, dass der große Songwriter in der Zeit von 1979 bis 1981 ein Œuvre schuf, das jeder vergleichbaren Periode seiner langen, bemerkenswerten Laufbahn mehr als ebenbürtig ist – oder auch dem Werk jedes anderen Unterhaltungskünstlers des zwanzigsten Jahrhunderts.

Doch im Gegensatz zu jenem anderen Urknall seiner Inspiration zwischen 1965 und 1967 findet sich kaum etwas vom Nachleuchten dieser zerebralen Explosion in den Rillen der Alben-Trilogie wieder, die CBS zeitgleich veröffentlichte: Slow Train Coming (1979), Saved (1980) und Shot Of Love (1981).

Vielleicht liegt es daran, dass Dylan zu dieser Zeit im Grunde keine große Leidenschaft für Studioaufnahmen aufbrachte. Immerhin äußerte er in einem Interview, eigens dazu geführt, um die Werbetrommel für das dritte Album der besagten Trilogie zu rühren, sein Hauptinteresse sei es, «Songs zu spielen, die die Gesichter ansprechen, für die ich sie singe. Und das kann ich nicht, wenn ich ein Jahr lang im Studio hocke und an einem Track arbeite. So wichtig ist mir das nicht. Keine Platte ist so wichtig.» Besagtes Interview erschien auf einem CBS-Promo-Album.

Das Epizentrum der Kunst Dylans um den Jahrzehntwechsel war – ebenso wie Mitte der Siebziger – die Bühne. Das ist sicher einer der Gründe, warum er ab November 1979 die Setliste von 1978 mit dem Schneidbrenner abfackelte und ganz von vorn anfing. In einem Radio-Interview zu der Zeit berief er sich dazu auf den zweiten Korintherbrief: «Alles wird neu, das Alte ist vergangen.»

Unter einem Protestgeheul, das unweigerlich an den Folk-Rock-Aufruhr dreizehn Jahre zuvor denken ließ, trug er Abend für Abend dieselbe unerbittliche Himmel-oder-Hölle-Botschaft vor und wurde zugleich jeden Abend als Bühnenkünstler wiedergeboren vor den fassungslosen Augen und Ohren der Dylan-Abtrünnigen.

Wie vom September 1965 bis zum Mai 1966 wurde dem Publikum bei den Konzerten zwischen November 1979 und dem folgenden Mai allabendlich der Fehdehandschuh hingeworfen, diesmal im Namen des Evangeliums. Dylan verabreichte ein unaufhörliches Trommelfeuer biblischer Tiraden, unterlegt vom Soundtrack eines himmlischen Chors und einer Band aus Ungläubigen, die auf der musikalischen Welle bis ins Neue Jerusalem ritten.

Doch diesmal gab es keine Nahtoderfahrung, die Dylan von seinem gewählten Weg abbrachte. Für die nächsten achtzehn Monate sollte er fast unaufhörlich seine biblische Trommel schlagen.

Während dieser Zeit war er zumeist eine ziemlich einsame Stimme in der Wüste. Ein Großteil der Medien und ein erheblicher Prozentsatz seiner eingeschworenen Fangemeinde schalteten einfach ab. Die nordamerikanischen Gospelkonzerte – mit Ausnahme von Allerheiligen 1979 im Warfield in San Francisco – wurden zumeist nur in den lokalen Medien besprochen, und auch diese Rezensenten zeigten wenig Interesse, die Fakten zu berichten.

Was die Konzerte selbst anging, berichteten Journalisten voll hämischer Freude, diese «Stimme einer Generation» schaffe es nicht einmal mehr, kleine Säle zu füllen.

Selbst die acht Konzerte in England im Juli 1981 hatten (vergebliche) Mühe, alle Karten zu verkaufen. Dabei war es kaum drei Jahre her, dass Leute zweiundsiebzig Stunden lang vor den Verkaufsstellen gecampt hatten, um eine einzige Karte für eines der sechs Konzerte im Earls Court zu ergattern.

(Auch die Bootlegger, jene obersten Richter der Fan-Nachfrage, klinkten sich aus, ausgerechnet jetzt, wo Dylans Muse sich wieder einklinkte. Die Nachfrage einer schwindenden Zahl zweifelnder Jünger erschien ihnen nicht ausreichend.)

Obwohl Dylan zwischen November 1979 und Dezember 1980 etwa achtundneunzig Konzerte gab, die allesamt, bis auf eine Handvoll, von eingeschworenen Sammlern mitgeschnitten wurden, erschien während dieser Zeit nicht eine einzige Bootleg-Aufnahme auf Vinyl; und das von dem am häufigsten auf Bootlegs verewigten Rockmusiker aller Zeiten! Was die offiziellen Plattenverkäufe angeht, stürzte Dylan mit dem wirtschaftlich gesehen katastrophalen Saved 1980 in einen Abgrund, aus dem wieder emporzuklimmen er siebzehn Jahre brauchen würde.

Auf den ersten Blick also wohl kaum eine Schaffensphase, von der man annehmen würde, dass eine gründliche Wiederaufarbeitung im Jahre 2017 Wellen der Begeisterung durch die Dylan-Welt senden würde. Doch als Dylans langjähriger Manager Anfang des Jahres gegenüber einem Reporter des Rolling Stone andeutete, die nächste Bootleg Series (die Glücksnummer dreizehn!) werde die Gospeljahre neu in den Blick nehmen, nahmen die Fanseiten die Nachricht voll freudiger Erwartung auf.

Denn wie ein gewisser nobelpreisgekrönter Dichter es einmal formulierte: «Everything passes, everything changes.» Und nach drei Jahrzehnten steht eine offizielle Veröffentlichung (es dürfen auch gerne mehr sein) einer bedachtsam gewählten Kostprobe von der einen oder anderen legendären Konzertreihe in San Francisco, Los Angeles, Toronto, Montreal oder London ganz oben auf der Löffelliste der meisten «Bobcats».

Noch begehrter in den Augen derer, die sich vor allem für das Studio-Œuvre interessieren, ist ein Set, das außerdem eine gründliche Neubetrachtung der zwei Dutzend Songs bietet, die Dylan in den sechs Monaten vor den Sessions für Shot Of Love schrieb. Im Rückblick erscheint das Album dieses Namens – auch wenn es ein paar echte Momente hat – als die vielleicht «unterwältigendste» Studiosammlung von Dylan-Originalsongs bis heute. Allenfalls drei Einspielungen auf dem offiziellen Shot Of Love hätten einen Platz auf dem Doppelalbum verdient, das daraus hätte werden sollen: der Titeltrack selbst, ein «Property Of Jesus», an dem sich abgesehen von einem Remix kaum etwas verbessern ließe, und «Every Grain Of Sand».

Die gute Nachricht – dem Herrn des Zufalls sei Dank – ist, dass die Zeit von 1979 bis 1981 sich als die mit am besten dokumentierte Ära in Dylans sechs Jahrzehnte währender Karriere als Schallplatten- und Bühnenkünstler entpuppt.

Die Erklärung dafür findet sich in zwei Ereignissen aus dem Januar 1978: dem Erwerb einer brandneuen, mit modernster Spitzentechnik ausgestatteten Acht-Spur-Bandmaschine von Otari, der MX-5050. Und das, kurz nachdem Dylan einen fünfjährigen Mietvertrag für ein Probenstudio in Zentrum von Santa Monica unterschrieben hatte.

Diese glückliche Fügung bedeutete, dass Dylan von nun an die meisten Proben in seinem frisch angemieteten Studio mitschneiden, Songs für Copyrightzwecke als Demo aufnehmen sowie bei allen Konzerten seiner bevorstehenden Welttournee mit 115 Stationen Bänder mitlaufen lassen konnte. Das Probenstudio, intern «Rundown» genannt, diente zuweilen sogar als Aufnahmestudio für die beiden Alben, die Anfang und Ende der Rundown-Ära markieren: Street Legal und Shot Of Love.

Tatsächlich fühlte sich Dylan in seinem «Heimstudio» in Santa Monica bald so wohl, dass er einen Arbeitseifer wieder aufflammen ließ, wie er ihn zuletzt in den glücklichen Tagen im Big-Pink-Keller in West Saugerties, New York, mit seiner letzten festen Band, den größtenteils aus Kanada stammenden Hawks, gezeigt hatte. Das war 1967.

Nachdem er im September 1979 die zweite feste Band seiner Laufbahn zusammengestellt hatte, dürfte es keine große Überraschung gewesen sein, dass die Grenze zwischen Tourproben, Aufnahmesessions und Copyright-Demos während der nächsten beiden Jahre so schwammig war wie eines von Fred Tacketts Effektpedalen. Oder dass die Ästhetik der Basement Tapes von ihrem Urheber nach zwölf Jahren so bereitwillig wiederbelebt wurde, mit einer Gruppe von Musikern, die nicht weniger virtuos waren als The Band und vielleicht noch mehr Sympathie für Dylans spontane Arbeitsweise hegten als diese.

Die Aufnahmen, die Dylan und seine Band in diesen beiden Jahren in den Rundown-Studios zwischen den Tourneen (und Alben) machten, sind in vieler Hinsicht beeindruckender als diejenigen, die er mit The Band während ihres gemeinsamen Landaufenthaltes 1967 einspielte. Würde man das erarbeitete Material in seiner Gänze präsentieren, wäre seine Bandbreite sicherlich eine harte Konkurrenz für das, was bisher in den offiziellen Bootleg Series der Basement Tapes verfügbar ist.

Zumindest verschafft Trouble No More – die nächste der Bootleg Series – mehr als nur eine Ahnung von einem Rundown-Faksimile des «verschollenen» Albums, das Dylan im Herbst 1980 hätte aufnehmen können – aber nicht aufnahm!

Als Dylan im März 1981 endlich dasselbe Probenstudio betrat, in dem er sechs Monate zuvor Demos für ein Album voller neuer Songs aufgenommen hatte, hatte er bereits ein halbes Dutzend starker Kompositionen wieder verworfen und angefangen, die Texte zweier maßgeblicher Meisterstücke aus der Zeit nach seiner Bekehrung, «Caribbean Wind» und «The Groom’s Still Waiting At The Altar», zu verfälschen.

Als Dylan Ende April 1981 in Chuck Plotkins Clover-Studio umzog, um ernsthaft mit der Arbeit am Nachfolgealbum von Saved zu beginnen, war er auf dem besten Weg, ein Album zu machen, das zu etwa einem Drittel aus Lückenfüllern bestand («Heart Of Mine», «Lenny Bruce», «Trouble») und nur zu einem weiteren Drittel aus Volltreffern. Dennoch sollte Dylan selbst Shot Of Love mit dem Album Bringing It All Back Home von 1965 vergleichen, das seiner Meinung nach einen ähnlichen «Durchbruch» bedeutet hatte.

So gesehen war es vielleicht keine Überraschung, dass die beiden anschließenden Tourneen – eine Europa-Tour im Sommer und eine US-Tour im Herbst – den heiligen Slow Train auf ein neues Gleis schoben. Bis zum Ende der zweiten Tournee war von jener überirdischen Hingabe an sein neu geschriebenes Gospelmaterial fast nichts mehr übrig.

Als der zweite Jahrestag seiner umwälzenden Konzertreihen an der Westküste im November 1979 kam, war Dylan immer noch auf Tour und unterwegs ins Sumpfland von Florida. Doch nicht alles, was er sich zu eigen gemacht hatte, als er von dem Vineyard-Pastor Bill Dwyer getauft wurde, hatte sich verloren.

Bald darauf würde er die Empfindungen, die er mit Shot Of Love einzufangen versuchte, auf dem nicht weniger apokalyptischen Album Infidels (1983) miteinander verschmelzen. Doch das ist eine andere Geschichte aus einer anderen Zeit und einer anderen Welt.

Die vorliegende Schilderung beschränkt sich darauf, die große Kluft zwischen dem seidig schimmernden Slow Train Coming und dem roh zusammengezimmerten Monitormix namens Shot Of Love zu überspannen, mit allem, was dazwischen lag.

Sie verbindet die Punkte mithilfe einer Fülle neuer Informationen, von denen viele bisher nicht öffentlich zugänglich waren. Hoffentlich wird sie ihr vorrangiges Ziel erreichen: Zeugnis zu geben von der Inspiration, die der Glaube bringen kann, wenn er sich mit Genialität verbindet, und ein Plädoyer zu liefern für eine gründliche Neubewertung der Musik, die Dylan während seiner sogenannten religiösen Phase machte.

Mit dem Erscheinen der Bootleg Series, bestehend aus einer Deluxe-Box mit acht CDs, werden die drei Studioalben nicht mehr der Weisheit letzter Schluss der Gospeljahre sein, und wir sind einen großen Schritt näher daran, zu erfahren, was damals künstlerisch wirklich geschah. Wie immer bei Dylan werden wir merken: Je mehr wir verstehen, desto mehr Spaß macht es …

ERSTER TEIL

AIN’T GONNA GO TO HELL FOR ANYBODY

DER SLOW TRAIN NACH NASHVILLE …

Allein schon einen Song wie [«Slow Train»] zu schreiben, hat mich wahrscheinlich von anderen Illusionen befreit. Ich habe so viele Songs und Alben geschrieben, dass ich nicht auf alle eingehen kann, … [aber] diesen zu schreiben, war auf seiner eigenen Ebene … eine Art Wendepunkt für mich.

- BOB DYLAN ZU JOHN DOLEN, FORT LAUDERDALE, 1995

2. Dezember 1978. Mit der stillen Entschlossenheit eines Eiferers bahnte er sich unauffällig seinen Weg in Innere des Municipal Auditorium in Nashville zum abendlichen Konzert. Nur dass es noch einige Stunden waren bis zum Konzert, und die Band fing gerade erst mit dem Soundcheck an.

Bei dieser Tour hatte es sich meistens gelohnt, die Soundchecks mitzukriegen. Nach einem vollen Jahr auf Tournee war es kaum noch nötig, an den Songs im aktuellen Set zu arbeiten. Deshalb spielte die elfköpfige Band, sobald der Sound einigermaßen eingestellt war, meistens hinter dem Leader her, sei es zu einem neuen Song, den er am selben Tag geschrieben hatte, einem Cover, einer alten Countrynummer oder einem improvisierten Blues.

An diesem Abend stieg sie zum Entzücken des Eiferers, der sich in die Dachbalken geschlichen hatte, um gleich darauf seinen Kassettenrekorder aus der Schultertasche zu fischen, in einen unbekannten Song ein. Er hatte eine klare, definierte Struktur und einen Refrain, der sich augenblicklich einprägte: «There’s a slow train coming around the bend.» Der Eiferer drückte die Aufnahmetaste, wild entschlossen, einen neuen Dylan-Song zu dokumentieren. Dass er Zeuge der Geburt eines völlig neuen Dylan war, ahnte er nicht …

Zum Leidwesen der Nachwelt hatte Brian Stibal damals wohl zwar den Eifer und die Entschlossenheit eines Gläubigen, nicht aber die technische Findigkeit, die ein erstklassiger Archivar braucht. Obwohl er Dylan in der zweiten Hälfte der Siebziger mehrfach filmte (auf Super 8) und aufnahm – während er zugleich das erste Dylan-Fanzine der Welt, Talkin’Bob Zimmerman Blues,1 herausgab und die meisten Artikel dafür schrieb –, litten seine Filmaufnahmen oft unter einer so unsicheren Hand, dass er meist nur die Saaldecke im Bild hatte, während seine Audiobänder sich allgemein so anhörten, als wären sie aus dem Führer-Bunker geborgen worden, nachdem er plattgemacht war.

Insofern wusste man als Dylan-«Experte», der etwas auf sich hielt, während der vergangenen neununddreißig Jahre nur, dass Dylan beim Soundcheck zu seinem Konzert in Nashville im Dezember 1978 erstmals einen Song namens «Slow Train» zu Gehör brachte. Zumindest, bis ein eifriger junger Bursche in der Dylan-Zentrale nach Material für eine weitere Bootleg Series schürfte – und dabei auf eine Kassette mit der Aufschrift «Slow Train – Soundcheck» stieß. Kann nicht sein, oder?

Doch. Tatsächlich entpuppte sich dieser «Slow Train» als eben die vierminütige Fassung des Songs aus dem Nashville Municipal Auditorium, mit einem unfertigen, aber verständlichen Text, gerichtet an eine Frau, «who thought I was blind» und die «couldn’t make up [her] mind», untermalt von einem sehr an Street Legal erinnernden Arrangement der heute vertrauten «Slow Train»-Melodie.2

Schon jetzt unverkennbar war die Eindrücklichkeit des Refrains, der bewusst Dylans persönliche Ikonografie anzapfte, auf die er sich bei einer Reihe von Konzerten Ende 1980 bewusst bezog, wo er in verschiedenen Varianten folgende Überleitung gab:

Als kleiner Junge hockte ich immer herum, die Züge rollten drei oder vier Mal am Tag durch die Stadt. Und ich schaute diesen Zügen immer hinterher und dachte darüber nach, wo sie wohl hinfuhren. Und ich wusste, eines Tages würde ich da hinkommen, wohin diese Züge fuhren.

Zwischen November 1979 und November 1980 schickte er dem Song deutlich schwefelhaltigere Ansagen voraus, aber erst, nachdem der «holy slow train», auf den Dylan erstmals auf der Plattenhülle von Highway 61 Revisited angespielt hatte, von einer christlichen Gemeinschaft gekapert worden war, für die das Auslegen der notorisch kryptischen Bedeutungen der Bibel ein Kinderspiel war.

Damals, Anfang Dezember 1978, fiel diese Aufgabe Dylan nicht ganz so leicht. Während der vergangenen vierzehn Tage hatte er mehrfach das Matthäus-Evangelium durchgelesen und allabendlich im dramatisch umgeschriebenen Text von «Tangled Up In Blue» darauf Bezug genommen.

Die Wahl dieses Lesestoffs lässt tief blicken. Matthäus schrieb sein Evangelium für seine Mitjuden, um sie davon zu überzeugen, dass Jesus der im Alten Testament vorhergesagte Messias sei. Fast jedes Kapitel, so könnte man beinahe sagen, hakt Vers für Vers eine Checkliste messianischer Prophezeiungen ab, die der junge Jesus erfüllte.

Zugleich ist das Matthäus-Evangelium, wie der bekannte Autor A. N. Wilson schrieb, ein Werk, das «die Spannungen widerspiegelt, unter denen sich die neue Religion – die wir Christentum nennen – aus der alten Religion – dem Judentum – herauskristallisierte. Es ist paradoxerweise zugleich ein zutiefst jüdisches und ein zutiefst antijüdisches Werk. In der Tat ist es der große Urtext des Antisemitismus.»

Dieser innere Widerspruch dürfte Dylan, der seit vierzehn Tagen auf der Suche war nach einer rationalen Erklärung für ein Erlebnis, das er auf dem Weg nach Miami (über «Damaskus») gehabt hatte, ziemlich zugesetzt haben:

Bob Dylan: Manche sagen, sie hätten einfach auf irgendeiner einsamen Straße eine Stimme gehört, andere sagen, sie waren gerade mitten in einem Footballspiel. Manche Leute waren gerade auf der Herrentoilette einer Greyhound-Busstation. Man muss nicht in irgendeiner besonderen Situation sein [um den Ruf Jesu zu hören]. (1981)

Er selbst jedenfalls war in keiner «besonderen Situation». Bei ihm war es so, dass er ausgerechnet in einem Hotelzimmer in Arizona «eine Stimme hörte». Es war der 18. November 1978, und er fühlte sich nicht besonders gut. Es ging ihm sogar noch schlechter als am Vorabend, als er sich mühsam durch ein Konzert in San Diego gequält hatte, wie er ein Jahr später einem erleseneren Publikum in derselben Stadt anvertraute:

Als ich das letzte Mal hier in San Diego war, vor ungefähr einem Jahr, kam ich von irgendwo [anders] her, und mir ging es hundeelend, als ich hier durchkam. Ich spielte, ich glaube, es war nicht in diesem Saal. Jedenfalls, gegen Ende des Konzerts warf jemand aus dem Publikum – die wussten, dass es mir nicht gut ging, ich glaube, die konnten das spüren –, und einer warf ein silbernes Kreuz auf die Bühne. Na ja, normalerweise hebe ich keine Sachen auf, die vorne auf die Bühne geworfen werden. Hin und wieder schon, aber meistens nicht. Aber ich schaute hinunter auf dieses Kreuz und sagte mir: «Ich muss das aufheben.» Also hob ich das Kreuz auf und steckte es in meine Tasche. Es war ein silbernes Kreuz – vielleicht so hoch –, und ich trug es von der Bühne und nahm es mit in die nächste Stadt, drüben in Arizona. Jedenfalls, als ich da hinkam, ging es mir noch schlechter als in San Diego, und ich dachte mir: «Also, ich brauche echt was heute Abend.» Und ich wusste nicht, was. Ich kannte alles Mögliche, aber ich sagte mir: «Heute Abend brauche ich etwas, was ich wirklich noch nie gehabt habe.» Und ich griff in meine Tasche und fand dieses Kreuz, das jemand … in San Diego auf die Bühne geworfen hatte. Und dieses Kreuz hängte ich mir um.

Zwei Mal im Lauf des Jahres 1980 gab Dylan offen zu, dass sein Erlebnis im Hotelzimmer etwas Mystisches hatte. Dem Reporter der LA Times Robert Hilburn sagte er im November: «Da war eine Präsenz im Zimmer, die niemand außer Jesus sein konnte. … Ich hatte wahrhaftig ein Wiedergeburtserlebnis, wenn du es so nennen willst.»

Gegenüber der australischen Journalistin Karen Hughes hatte er schon im Mai zuvor bekannt: «Jesus hat seine Hand auf mich gelegt. Es war körperlich. Ich habe es gespürt. Ich konnte es am ganzen Leib spüren. Mein ganzer Körper fing an zu zittern. Die Herrlichkeit des Herrn haute mich um und hob mich wieder auf.»

Tatsächlich wurde er im Blick auf seine Bekehrung zunehmend kompromisslos, ja kämpferisch, wenn er auf Skepsis stieß.

Bei einer spontanen Pressekonferenz in Deutschland im Juli 1981 feuerte er aus allen Rohren auf die versammelten Medienvertreter: «Jesus ist mir erschienen, und er ist König der Könige und Herr der Herren, und er ist am Kreuz für die ganze Menschheit gestorben. … Wiedergeboren, so nennt man das. Es ist ein ziemlich beängstigender Gedanke. … Ich predige hier nicht. … Es ist geistlich – es ist nicht kompliziert.»

Doch für einen Mann, der sich in einem Augenblick in einem Hotelzimmer komplett verändert und alles, was er gewesen war, hinter sich gelassen hatte, gab es herzlich wenig externe Indizien dafür, dass er tatsächlich diese Blake’sche Vision des Herrn der Herren empfangen hatte. Oder vielleicht hatten die amerikanischen Medien die unauffälligen Veränderungen auch nur übersehen.

Bei einem Konzert in Fort Worth, sieben Tage nach San Diego, wurde er auf der Bühne mit einem neuen Schmuckstück um den Hals fotografiert, einem silbernen Kreuz von beträchtlicher Größe. Und dem Song «Señor» schickte er nun jeden Abend eine lange Ansage voraus, eine apokalyptische Vision von einem Mann mit feurigen Augen in einem Zug, der langsam bis nach San Diego dampfte. Derweil las die ewige femme fatale aus «Tangled Up In Blue» allabendlich die Worte des Propheten Jeremia vor. Jenseits der Konzertsäle löcherte er überdies eine junge schwarze Sängerin aus seiner Band, mit der er sich angefreundet hatte, mit allen möglichen Fragen:

Helena Springs: Einmal rief er mich an, als er Probleme hatte, und stellte mir Fragen, und das waren Fragen, bei denen niemand ihm hätte helfen können. Und ich sagte nur: «Betest du denn nie?» … Und er sagte: «Im Ernst?» Und dann stellte er mir noch mehr Fragen darüber und fing an, richtig nachzuforschen. Wissen Sie … er ist ein sehr wissbegieriger Mensch.

Springs ahnte nicht, dass er außerdem dabei war, das Album ganz neu zu überdenken, das er machen wollte, wenn die Tour vorbei war. Seit Street Legal hatte er einen beträchtlichen Vorrat an Songs angesammelt. Die meisten schienen sich jedoch darum zu drehen, dass «ein Mann mit einer Frau redet, die ihn einfach nicht anständig behandelt» – genauso beschrieb er «Stepchild», den einzigen neuen Song, den er jeden Abend spielte, gegenüber einer Journalistin in Nashville, nur ein paar Minuten nach dem Soundcheck mit «Slow Train».3

Lynne Allen scheint die letzte amerikanische Journalistin gewesen zu sein, die den noch nicht wiedergeborenen Dylan zu sehen bekam. Sie erlebte einen Mann voller Pläne für große Veränderungen für die Gestaltung seiner Karriere.

Eine dieser Veränderungen sollte direkte Auswirkungen auf die Studio-Ausbeute seiner Gospeljahre haben. Auf die Frage nach seiner bisherigen Vorgehensweise im Studio räumte er ein: «Vor Jahren spielte ich den Song immer live, bevor er auf eine Platte kam, also … gewöhnte ich mir an, mit den Songs ins Studio zu gehen, bevor ich allzu vertraut mit ihnen war, und die Platte zu machen. Und mit der Zeit entwickelte sich dann etwas anderes daraus. Also werde ich mir das nächste Mal mehr Mühe geben, … eine leichter zugängliche Platte zu machen.»

Zudem schien er darüber nachzudenken, eine Theatertournee zu lancieren, als die beharrliche, vermutlich hübsche Frau sich erkundigte, was seiner Meinung nach «passieren wird, wenn keiner mehr etwas dafür bezahlen will, Bob Dylan zu sehen». Dylans Antwort zeugt von einer verblüffenden Vorausschau: «Ich schätze, dann muss ich in kleineren Sälen spielen.»

Inzwischen hatte Dylan bereits «Slow Train» im Studio für das höchst «zugängliche» Album gleichen Namens aufgenommen. Während der folgenden Monate blieb jeder seiner Schritte von Spekulationen und in die Medien gestreuten Fehlinformationen verschleiert.

Dass Dylan selbst bereits drei Schritte vorausdachte, zeigte sich bei einer anderen Zusammenkunft an einem äußerst ereignisreichen Tag in Nashville. Eine seiner Background-Sängerinnen von 1978 (und seine zukünftige Frau) Carolyn Dennis machte ihn mit ihrer besten Freundin Regina McCrary bekannt, deren Vater ein Prediger war. McCrary selbst war eine hervorragende Gospelsängerin.

Wie McCrary berichtet, wurden sich die beiden sofort einig, dass sie, falls sich eine Chance ergab, «mit ihm auf Tour gehen» würde, sobald er sich wieder auf den Weg machte. Als sie dann vier Monate später tatsächlich den Anruf erhielt, ging es zunächst um die Arbeit an Slow Train Coming, bevor sie – McCrary – dann zur einzigen ständigen Besetzung einer Gospelgruppe wurde, die den vokalen Hintergrund liefern würde für alles, was Dylan zwischen 1979 und 1981 aufnahm und auf die Bühne brachte.

Zu diesem Gospelchor gehörten anfangs auch Springs und Dennis, die letzten beiden Überbleibsel des 78er-Sounds. Vorläufig heulten die beiden sich noch durch das zweieinviertelstündige Programm des Sets von 1978, beginnend mit einem krachenden Arrangement von Tampa Reds «She’s Love Crazy» und endend mit dem epischen «Changing Of The Guards», dem Eröffnungssong von Street Legal.

An diesem Abend in Nashville würden die Kameras surren. Zum ersten und einzigen Mal auf der Tour von 1978 würde eine offizielle Kameracrew einen Teil des Konzerts für eine Fernsehsendung filmen (den sogenannten «Rome-TV-Film»). Wäre das Material sofort ausgestrahlt worden und nicht erst 1979, so hätten Dylans aufmerksamere Fans durchaus merken können, dass da etwas im Busch war, schon allein daran, wie er sich in «Changing Of The Guards» hineinstürzte, als wäre es ein Vorbote der Dinge, die da kamen. Fast schien es, als hätte sein Unterbewusstsein schon längst gewusst, wohin er während der letzten zwölf Monate unterwegs gewesen war. Nämlich nicht in die Lincoln County Road:

Eden is burning. Either get ready for elimination, Or your heart must have the courage, For the changing of the guards.

Kapitel 1

MIT ANGEZOGENEN ZÜGELN(Dezember 1978 bis April 1979)

Es wäre einfacher gewesen, wenn ich Buddhist oder Scientologe geworden wäre, oder wenn ich nach Sing Sing gekommen wäre.

– BOB DYLAN ZU KAREN HUGHES, 21. MAI 1980

Das war alles Teil meiner Erfahrung. Es musste so kommen. Wenn ich mich auf etwas einlasse, dann lasse ich mich total darauf ein. Ich spiele nicht nur am Rand herum.

– BOB DYLAN ZU ROBERT HILBURN, 1983

Dylans eingehende Lektüre der Bergpredigt, wie Matthäus sie wiedergibt – es war nicht das erste Mal, schon 1974 hatte er in «Up To Me» darauf Bezug genommen –, hatte ihn nicht davon abgehalten, einen weiteren Song aus der Sicht eines Mannes zu schreiben, der «mit einer Frau redet, die ihn einfach nicht anständig behandelt».

Der Song, den er nur fünf Tage nach dem Soundcheck mit «Slow Train» in Nashville während seines Soundchecks in Greensboro antestete, griff das berühmte Zitat aus dieser Predigt – «Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch» – auf und machte daraus eine an die Frau («Her») gerichtete Ermahnung: «If you do right to me, baby / I’ll do right to you, too.» Das klang ganz so, als käme es aus derselben Feder wie «Is Her Love in Vain?» (um den ursprünglichen Titel zu gebrauchen).

Auch als «Do Right To Me Baby» während des Abschlusskonzerts in Miami in einem Heavy-Metal-Disco-Gewand auftauchte, ließ das im Publikum keine Alarmglocken schrillen. Der Song fügte sich ja durchaus nahtlos in eine Reihe anderer Titel wie «Stepchild» und «We’d Better Talk This Over» ein. Falls der Song so etwas wie eine Gospelfärbung hätte haben können, so wurde diese durch den Gitarristen Billy Cross, einen Metalhead, der «Lessismore» für ein Schloss in Dänemark hielt, von Anfang an resolut übertönt; dem Song Gefühle beizugeben, überließ Dylan also einem Mann, der Monogamie – monogamy – für ein Brettspiel hielt.

Während des Jahres 1978 hatte sich Dylan fast durchweg einen Spaß daraus gemacht, Spekulationen über sein Liebesleben zu schüren, indem er bei den Bandvorstellungen jede der Background-Sängerinnen als seine Muse präsentierte. Das Konzert in Miami bildete keine Ausnahme. Dort erklärte er dem Publikum: «Auf der einen Seite meine Ex-Freundin Helena Springs. Ich esse gern, und Helena kocht nicht gern. In der Mitte [ist] meine derzeitige Freundin Jo Ann Harris. Sie ist auch süß. [Und] auf der anderen Seite die wahre Liebe meines Lebens und meine Verlobte: Miss Carolyn Dennis.»

Das war eine amüsante Vernebelungstaktik eines Mannes, der immer gern Rauchbomben warf. Aus Dennis würde eines Tages Mrs. Dylan werden, wenn auch erst ein knappes Jahrzehnt später, während Springs mehr so etwas wie eine Ab-und-zu-Freundin war als eine Ex-Freundin. Lediglich Jo Ann Harris scheint gegen den Charme des Rockstars völlig immun geblieben zu sein.

Doch nach dem Ende der Tour kehrte Dylan zu einer anderen im Hintergrund schwebenden Frauengestalt zurück, die in L.A. (un)geduldig auf ihn gewartet hatte, wo sie sich ein Apartment mit einer anderen zeitweiligen Freundin des Sängers teilte, der Schauspielerin Sally Kirkland.

Die Schauspielerin Mary Alice Artes hatte bereits eine rätselhafte Erwähnung auf dem Cover von Street Legal eingeheimst, wo sie schlicht als «Queen Bee» erschien. Seit Ende 1977 schwirrte sie um Bob herum. Und sie war ganz sein Typ:

David Mansfield: Mary Alice Artes war eine dieser dynamischen Persönlichkeiten, zu denen sich Bob wahrscheinlich allgemein hingezogen fühlt, und wenn sie schwarz sind, umso besser – sie war wirklich eine Wucht. Sie konnte ausgesprochen sexy aussehen und sich ausgesprochen sexy kleiden, ohne je Sex zu verströmen. Aber zugleich war sie eine von diesen richtig kompetenten Müttern, die dich immerzu mit Liebe und Aufmerksamkeit überschütten und … dir sagen, was du tun sollst, und dir einen Klaps auf den Hintern geben, damit du in die Gänge kommst und es tust. Sie wäre die perfekte jüdische Ehefrau gewesen.

Obwohl Artes sich alle Mühe gab, konsequent im Schatten zu bleiben, wurde ihr in einer Reihe von Presseberichten im folgenden Sommer der Impuls für Dylans Bekehrung zum wiedergeborenen Christen zugeschrieben.

Später wurde Artes zwei Mal von Dylan-Forschern ausfindig gemacht, doch beide Male stritt sie das entschieden ab. Gegenüber Howard Sounes sagte sie, sie könne «niemanden zum Herrn führen», und zu Scott Marshall, wenn der Heilige Geist wolle, dass er etwas über Dylans Geschichte herausfände, dann solle er versuchen, mit Dylan zu reden – eine seltsame Darstellung des Heiligen Geistes als Presseagent für Gläubige.

Artes’ knappe Äußerungen gegenüber den beiden ließen keinen Zweifel daran, dass sie immer noch gläubig war. Ob sie aber die «sehr enge Freundin» war, die «mir von ein paar Dingen erzählte, und eines davon war Jesus» – wie Dylan im November 1980 seinen «precious angel» beschrieb –, sagte sie nicht. Bis heute. Zum Glück steht offenbar ziemlich außer Frage, dass sie es war. Auch nicht, dass Dylan nach L.A. zurückkehrte, um noch einmal gründlich nachzudenken, und dabei entdecken musste, dass Artes inzwischen auch umgedacht hatte – und infolgedessen, so ein zeitgenössischer Bericht, nicht mehr in Sünde leben wollte. Ihre persönliche Pilgerreise hatte sie in die Vineyard Fellowship geführt, eine kleine evangelikale Splittergruppe, die ihre Basis ausschließlich in Kalifornien hatte und von einem charismatischen Bekehrten vom Schlage eines Paulus geleitet wurde:

Ken Gulliksen: Am Ende einer [Vineyard-]Versammlung kam [Artes] zu mir und sagte, sie wolle ihr Leben neu dem Herrn anvertrauen. … An diesem Morgen übergab sie ihr Leben neu dem Herrn. Dann offenbarte sie, sie sei Bob Dylans Freundin, und fragte, ob einige Pastoren gleich mitkommen und mit Bob reden könnten.

Der Vineyard dürfte Dylan nicht völlig unbekannt gewesen sein. Mindestens drei Mitglieder seiner Tourband von 1978 waren während des Jahres der Anziehungskraft der Gemeinde erlegen: David Mansfield, T-Bone Burnett und Stephen Soles, wenn auch sowohl Mansfield als auch Burnett nachdrücklich behaupteten, nichts damit zu tun zu haben, dass Dylan sich der Gemeinschaft anschloss. Dennoch stürzten sich alle drei mit etwas mehr Verve in die kirchlichen Aktivitäten, als man von bekanntermaßen eher vorsichtigen Neubekehrten erwarten würde:

David Mansfield: T-Bone war der Erste, der dieses Erlebnis durchmachte, und Stephen schloss sich ihm gewissermaßen an, und ich dann schließlich auch. T-Bone hat nicht nur ein bisschen was von einem Prediger an sich, und wahrscheinlich bearbeitete er alle seine Freunde auf die Weise, wie er es am wirksamsten konnte – Diskussionen über christliche Apologetik. Aber da war diese Erweckung im Gang; es gab eine Zeit, in der wir alle in dieselbe Gemeinde gingen und Bob sich inkognito ganz hinten herumdrückte, [während] T-Bone, Stephen und ich alle in der Gemeindeband spielten.

Es scheint also wirklich so zu sein, dass Artes unabhängig von Dylan und/oder seinen Musikerkollegen zu Jesus fand und dann ihrem Möchtegern-Freund die Gute Nachricht weitersagte.

Wenn man dem glauben kann, was Dylan zwei Jahre später äußerte, reagierte er darauf überraschend beiläufig: «Der ganze Gedanke mit Jesus war mir fremd. Ich sagte mir: ‹Damit kann ich nichts anfangen.› … Aber später kam mir der Gedanke, dass ich dieser Person vertraute und in den nächsten zwei Tagen nichts zu tun hatte. Also rief ich die Person [vom Vineyard] zurück und sagte, ich sei bereit, mir etwas über Jesus anzuhören.»

Die Person, mit der er sprach, als er bei der Gemeinde anrief, scheint Bill Dwyer gewesen zu sein. Dwyer zufolge rief Bob «bei uns im Büro an, weil da ein paar Sachen liefen» in seinem persönlichen Leben, was Dylans eigener Schilderung klar widerspricht. Er betonte stets: «Viele Leute denken, Jesus komme nur dann ins Leben eines Menschen, wenn er ganz am Boden oder unglücklich oder einfach alt und am Verwelken ist. So war es bei mir nicht. Mir ging es gut.» Die Songs, die Dylan nun zu schreiben begonnen hatte, deuten allerdings eher auf das Gegenteil hin.

Der Pastor selbst bestätigte in einem Interview mit Joel Gilbert, bei dem ersten Gespräch mit Dylan sei es auch um persönliche Anliegen gegangen:

Bill Dwyer: Wir hatten einige Pastoren mit musikalischem Hintergrund, und sie gingen hin und redeten mit ihm. Das war ganz bodenständig: Brauchst du Hilfe in deinem Leben? Hast du das Gefühl, dass es da noch mehr gibt, und willst den Herrn einladen? Ist dir bewusst, dass deine eigenen Sünden eine Menge Schuld und Scham in deinem Leben hervorgebracht haben, und willst du davon frei werden? … Was damals im Vineyard lief, hatte überhaupt nichts mit Druck zu tun, es hatte nichts Ekstatisches. Die meisten Leute [, die sich der Gemeinschaft anschließen,] … rufen zu Gott: «Ich brauche eine höhere Macht.» Die meisten Leute kommen wegen einer Lebenskrise dorthin. … Sie unterhielten sich einfach mit ihm und beantworteten ihm ein paar Fragen. Ich glaube, sie schenkten ihm eine Bibel. (JG)

Die Anspielung auf eine «höhere Macht» gibt einen Hinweis, mit was für Leuten der Vineyard häufig zu tun hatte – der Begriff taucht am häufigsten nicht in kirchlichen Kreisen auf, sondern in der Suchttherapie im Rahmen der sogenannten Zwölf-Schritte-Programme. Für Eilige jedoch gab es das Ein-Schritt-Programm, und das war der Weg, den, so Ken Gulliksen, Dylan an jenem Tag einschlug:

«Larry Myers und Paul Emond besuchten Bob zu Hause und kümmerten sich um ihn. Er reagierte darauf, indem er sagte, ja, er wolle Christus in seinem Leben haben. Und er betete an jenem Tag und nahm den Herrn auf.»

Dass der Vineyard ausgerechnet Myers schickte, war clever. Als Musikerkollege wusste er genau, wer Dylan war und auf was für einem Trip er bisher war, und er konnte einem einen Crashkurs in millenialistischer Eschatologie verabreichen, von dem einem Oberkirchenrat schwindelig geworden wäre.

Larry Myers: Ich war einer der beiden [Pastoren], die Dylan Anfang 1979 in Brentwood aufsuchten, auf Bitten von Bob Dylan … durch Mary Alice Artes. Dort begegneten wir einem Mann, der sich sehr dafür interessierte, was die Bibel über Jesus Christus sagt. So gut ich konnte, fing ich am Anfang des ersten Buches Mose an und ging das Alte und das Neue Testament durch, bis zur Offenbarung. Ich versuchte, deutlich zu machen, wer Jesus nach dem historischen, orthodoxen Verständnis ist. … Es gab keinen Versuch, den Mann zu irgendetwas zu überreden, zu manipulieren oder zu drängen. Aber meiner Ansicht nach sprach Gott durch sein Wort, die Bibel, zu einem Mann, der schon seit vielen Jahren auf der Suche war. Irgendwann während der nächsten Tage nahm Bob allein und in aller Stille Christus an und kam zum Glauben, dass Jesus Christus tatsächlich der Messias ist.

Myers scheint anzudeuten, dass Dylans Bekehrung nicht so augenblicklich geschah, wie Gulliksen es damals beschrieb. Dylans eigene Erinnerung an das Treffen war, dass er mit einer offenen Haltung hineinging: «Ich war jedenfalls nicht zynisch. Ich stellte einen Haufen Fragen … wie: ‹Was heißt Sohn Gottes? Was bedeutet das überhaupt – für meine Sünden sterben?›» In seinen Songs hatte er solche Fragen mindestens seit «Long Ago, Far Away» von 1962 gestellt; besonders eindrücklich in «Sign On The Cross», seinem Meisterwerk von 1967, in dem er einen reuigen Sünder schilderte, der befürchtet, an der Himmelspforte feststellen zu müssen: «The door it might be closed.»

Im Januar 1979 blieb die offene Tür in diesem Dichtergeist nicht lange offen. Und nachdem sie sich geschlossen hatte, blieb sie für einige Zeit zu. 1984 beantwortete Dylan die direkte Frage, ob er immer noch «buchstäblich an die Bibel» glaube, mit «Ja». Und auf die Frage, ob das Alte und das Neue Testament «gleichermaßen gültig» seien, sagte er, für ihn sei das der Fall. Auch zwei Jahre später noch bestand er auf einer buchstäblichen Auslegung des ewigen Wortes:

Bob Dylan: Für mich gibt es kein Rechts oder Links. Es gibt Wahrheit, und es gibt Unwahrheit, weißt du? Es gibt Ehrlichkeit, und es gibt Heuchelei. Schau in die Bibel: Da findest du nichts über Rechts oder Links. Andere Leute denken vielleicht anders darüber, aber ich nicht, denn so schlau bin ich nicht. Tut mir leid, dass ich den Leuten immer die Bibel um die Ohren haue, aber sie ist das einzige Werkzeug, das ich kenne, das Einzige, was wahr bleibt. (1986)

Etwas hatte sich verändert. Und während Dylans Wahrheitssuche ihn bisher durch viele Häuser geführt hatte, war die Vineyard Fellowship ein evangelikales Haus Gottes, mit Betonung auf evangelikal. Für die Mitglieder des Vineyard war das nicht dasselbe wie Fundamentalismus. Wie David Mansfield sagt: «Es war genauso leidenschaftlich wie das, was in fundamentalistischen Kreisen vor sich geht, aber kulturell kam es aus der völlig entgegengesetzten Richtung.» Eine Unterscheidung, die – nicht ganz ohne Grund – von allen Nichtgläubigen und von etlichen Gläubigen übersehen wurde. Um John Green, den Verfasser von Religion and the Culture Wars, zu zitieren:

Fundamentalisten neigen dazu, die Bibel wörtlich zu lesen. Viele Evangelikale lesen sie im Grunde nicht wörtlich. Sie sind offen für das Verständnis, dass es in der Bibel Metaphern und Poesie gibt. … Nur: Die Wahrheit, die sich in diesen Metaphern und dieser Poesie ausdrückt, die ist irrtumslos.

Der springende Punkt bei der Art und Weise, wie die Vineyard-Pastoren die Bibel auslegten – die viel dazu beitrug, Dylan von der Vorstellung der Gemeinde davon, «wer Jesus ist», zu überzeugen –, war der radikale Gedanke, dass die Prophezeiungen im Buch der Offenbarung kurz davor standen, historische Wirklichkeit zu werden.

Unabhängig davon, ob er schon bei diesem ersten Besuch davon hörte oder erst später mit dieser sonderbaren Eschatologie in Berührung kam: Dylan hatte sich einer besonders ungestümen Form des Christentums angeschlossen.

Wie David Mansfield ergänzt, war ein weiteres wichtiges Verkaufsargument gegenüber der Popikone die Tatsache, dass «ein großer Teil der Gemeinschaft in dieser Gemeinde die Musik war». Das war natürlich attraktiv für einen Mann, der später behaupten würde: «Ich finde die Religiosität und Philosophie in der Musik. … Ich hänge nicht an Rabbis, Predigern, Evangelisten. … Ich habe mehr von den Songs gelernt als von allen derartigen Gebilden.»

Doch fürs Erste war Dylan in der Hand von «Rabbis, Predigern und Evangelisten»! Und obwohl er nie wirklich praktizierender Jude gewesen war, waren es die Ersteren, die sich schon bald gegen den Gedanken sträubten, einen der Ihren verloren zu haben.

Helena Springs erinnerte sich später: «Die Leute waren sauer auf ihn, die jüdischen Leute waren [besonders] sauer auf ihn, weil er Christ wurde. [Für ihn] war es so, dass er sich mit dem Christentum auseinandersetzte.»

Sobald diejenigen, die ihm am nächsten standen, von der Veränderung erfuhren, wuchs der Druck auf ihn enorm an. Dave Kelly, ein Musikerkollege und ebenfalls gläubiger Christ, erinnert sich gut an «den Druck, den seine Mutter auf ihn ausübte, sich diesen hochrangigen Rabbis aus dem orthodoxen Judentum zu fügen – es war wie ein Krieg, was da ablief».4

Kelly zufolge gab es eine konkrete Gelegenheit, wahrscheinlich Anfang 1980, bei der «drei oder vier Rabbis, darunter [das Oberhaupt der Lubawitscher Bewegung] Rebbe Menachem Schneerson, … auftauchten. … Sie meinten, er habe sich die Zeit genommen, das Christentum zu studieren. … Ihr Standpunkt also … war, dass er ihrer Meinung nach nun auch ihnen eine Chance geben sollte.»

Dylan mag anfänglich den Eindruck erweckt haben, auf diese Sendboten einzugehen, wie es seine Art war. Jedenfalls erinnert sich sein PR-Agent Paul Wasserman: «[Zu] dieser Zeit … waren da etliche sehr religiöse Juden im Hintergrund, die … Zeit mit ihm verbrachten. … Dylan studierte auch die Thora mit ihnen. … Er schottete sich gegen nichts ab.»

Doch vorläufig war ihr Ringen vergeblich. Der Vineyard hatte Dylan mit Beschlag belegt und hatte nicht vor, ihn wieder loszulassen. Binnen weniger Wochen – oder vielleicht nur weniger Tage – hatten sie ihn davon überzeugt, sich bei einer Jüngerschaftsschule ihrer speziellen Form der Bibellehre zu unterziehen. Vielleicht dachte er, das würde eine ähnliche Wirkung haben wie die Malereischule, die er 1974 für drei Monate besuchte und die entscheidend dazu beigetragen hatte, Blood On The Tracks zu erschließen:

Bob Dylan: Ich ging auf die Bibelschule in einem Anbau einer Gemeinde draußen im Valley in Reseda, Kalifornien. Sie war ein Arbeitszweig der Gemeinde. (1985)

Bob Dylan: Zuerst sagte ich: «Ich kann unmöglich drei Monate dafür aufwenden. Ich muss bald wieder auf Tournee.» Aber eines Tages lag ich schlafend im Bett, setzte mich um sieben Uhr morgens auf und hatte den Drang, mich anzuziehen und zu der Bibelschule zu fahren. (1980)

Larry Myers: [Er] studierte in der Jüngerschaftsschule bei Ken Gulliksen und mindestens vier weiteren kompetenten Lehrpastoren, einschließlich meiner selbst. Wir trafen uns in einem komfortablen Konferenzraum, der zu einer Bürosuite gehörte. … In der Bürosuite im Erdgeschoss saß eine Immobilienfirma. Bob nahm gemeinsam mit anderen Studenten dreieinhalb Monate lang an diesem intensiven Studienkurs teil.

Ken Gulliksen: Es war ein Intensivkurs über das Leben Jesu, die Prinzipien der Jüngerschaft, die Bergpredigt, was es heißt, gläubig zu sein, wie man wächst, wie man den Glauben weitersagt, … aber gleichzeitig auch ein gutes, solides Bibelstudium als Überblick.

Bill Dwyer: Unsere ganze Verkündigung beim Vineyard basierte auf Bibelstudien. Das war unser vorrangiger Schwerpunkt. Jeden Sonntag lehrten wir aus der Bibel. Wir sagten allen, tragt eure Bibeln bei euch, lest jeden Tag darin. Dann starteten wir unsere eigentliche Bibelschule, und [die Studenten] gingen für drei, vier Stunden am Vormittag hin. Ich unterrichtete eines der Fächer. Ken unterrichtete ein Fach, Larry Myers unterrichtete ein Fach. Es war intensiv. Schließlich wollten wir das Wort Gottes rüberbringen. In der Bibelklasse waren meist etwa ein Dutzend Studenten, so dass es sehr interaktiv war. Die Heilige Schrift war uns kostbar. Wenn wir also etwa das zweite Buch Mose studierten – in dem die Kinder Israel aus Ägypten geführt werden –, dann lautete die Übertragung zum Beispiel: «Du hast auch einmal unter der Sklaverei der Sünde gelebt. Jetzt bist du im geistlichen Sinn aus Ägypten herausgekommen und bist auf dem Weg ins verheißene Land.» Wir behandelten sämtliche biblischen Bücher, von Genesis bis zur Offenbarung. Es war alles fest in der Bibel gegründet. Gleichzeitig waren wir aber nicht sehr fundamentalistisch in dem Sinne, dass [dieser Glaube] sehr schwarz-weiß, sehr gesetzlich, sehr hardlinermäßig gewesen wäre. Es war [eher] so: Dies ist das Wort Gottes, und diese Worte … bringen dir Leben. (JG)

Der Grundstein dieser Gemeinschaft war der Gedanke, dass ein Christ buchstäblich wiedergeboren ist, und anfangs ließ Dylan sich dieses Etikett ohne Scheu anhängen. Dem DJ Dave Herman erklärte er in einem weit verbreiteten Interview in London im Juli 1981 ausführlich, man werde «einmal geboren … mit dem Geist von unten. Das ist der Geist, mit dem man geboren wird. ‹Wiedergeboren› heißt, geboren werden mit dem Geist von oben, der ein bisschen anders ist.»

Noch mitteilsamer war er gegenüber der australischen Autorin Karen Hughes an dem Abend, als die Gospel-Tour ihre letzte Station erreichte:

Bob Dylan: Wiedergeboren werden ist schwer. Hast du schon einmal gesehen, wie eine Mutter ein Kind zur Welt bringt? Also, das ist schmerzhaft. Es gefällt uns nicht, diese alten Haltungen und Probleme loszulassen. Eine Bekehrung braucht Zeit, weil du erst einmal krabbeln lernen musst, bevor du laufen kannst. Du must lernen, Milch zu trinken, bevor du Fleisch essen kannst. Du bist neu geboren, aber wie ein Baby. Ein Baby weiß nichts über diese Welt, und so ist es auch, wenn du wiedergeboren wirst. Du bist ein Fremder. Du musst alles noch einmal von vorn lernen. Gott wird dir zeigen, was du wissen musst. (1980)

In späteren Jahren dagegen schienen sich seine Nackenhaare zu sträuben, wenn er diesen Ausdruck hörte. Als Hilburn ihn 1983 während eines Interviews verwendete, tat er ihn ab als «Hype-Ausdruck. Das ist ein Medienausdruck, mit dem man Leute in eine Ecke steckt und da versauern lässt. Ob es den Leuten klar ist oder nicht, all diese … religiösen Etiketten sind irrelevant.» Gegenüber der Time-Reporterin Denise Worrell wurde er noch deutlicher:

Bob Dylan: Ich will nicht darüber reden, was ich … wurde, denn das treibt die Leute nur dazu, Rollen zu spielen. Man kann Leute nicht führen, indem man eine Rolle spielt, und man vernebelt damit nur die Dinge. Also, was immer ich auch bin, es manifestiert sich durch das, was ich tue, was ich sage – nicht dadurch, was für einen Titel ich mir anhänge oder andere Leute mir vielleicht anhängen wollen. Deshalb habe ich von diesem ganzen Kram Abstand gehalten. Ich meine, ich weiß, man kann jemanden «wiedergeboren» nennen, und dann kann man das abhaken. Solange man sich auf der Ebene eines Cartoons damit befassen kann, kann man es abhaken. (1985)

Doch diese Abneigung gegen den Ausdruck sollte erst kommen, nachdem man ihm diese Dornenkrone jahrelang metaphorisch um die Ohren gehauen hatte. Zur damaligen Zeit ging er voll in dieser Erfahrung auf, und die Erfahrung fesselte ihn an den gegenwärtigen Augenblick, wie nichts anderes es vermocht hatte, seit er Norman Raebens Kunstkurse besucht hatte.

Freilich sind alte Gewohnheiten nicht leicht totzukriegen. Persönliche Kontakte zu seinen Mitstudenten fanden bestenfalls sporadisch statt. Wie Bill Dwyer sich erinnerte:

«Er war da, er kam in meine Klasse, er begegnete anderen Studenten. Aber er war immer noch Bob Dylan – er kleidete sich wie Bob Dylan. [Ich war beinahe versucht zu sagen:] ‹Nimm doch mal für eine Minute die Brille ab und zieh die Lederjacke und das Barett aus.› Aber er erledigte alle Aufgaben.»

Ebenso erinnert sich Terry Botwick, ein anderer Dozent an der Schule: «Er war ein aufrichtiger, ehrlicher Sucher, der sich bemühte, zu verstehen und zu lernen. Was mir an ihm auffiel, war, wie tief sein Interesse war. Meine einzige Frustration war, mit seinen Fragen nicht Schritt zu halten. Ich behandelte jede Woche fünf bis sechs Themen, ein alttestamentliches Buch wie Jesaja 28, und er hatte dann schon vorausgelesen bis Kapitel 43.»

In dem Buch Stairway to Heaven (1986) geben Davin Seay und Mary Neely einen Eindruck von dieser Schule und schildern, wie «während der Pausen Dylan oft auf den Parkplatz hinter dem Gebäude ging, mit Lederjacke und Strickmütze vor der kühlen Morgenluft geschützt, um Marlboro-Zigaretten zu rauchen und sich mit seiner Freundin zu unterhalten».

Dies ist der einzige Hinweis, der bestätigt, dass er und Artes damals zusammen waren.

Doch hin und wieder beteiligte sich Dylan auch an den Gesprächen. Zum Beispiel, als einer seiner Mitstudenten von einem Traum erzählte, den er in der Nacht zuvor gehabt hatte. Darin waren «die Teilnehmer der Klasse in einem Raum im Obergeschoss versammelt … [aber] eine Ecke des Raums war noch nicht fertiggestellt, so dass man Dämmmaterial, Rohre und ein Gewirr gefährlich ausgefranster Elektroleitungen sah. … Der Träumer hatte Angst, bis ein unbekannter Mann ihm versicherte, nur Kühnheit sei nötig. Ermutigt griff der Träumer mit beiden Händen in das Drahtgewirr und zog daran. Es löste sich ab, und durch das Loch im Dach begann frisches, sauberes Wasser zu fließen.»

Es war ein «nickender und lächelnder» Dylan, der den Traum anhand der Heiligen Schrift deutete, wie er es hier lernte, und 2. Korinther 5,17 zitierte: «Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.»

Während allerdings der Korintherbrief so ausgelegt wurde, wie es auch anderen christlichen Gruppen vertraut war, ging man mit dem Buch der Offenbarung gänzlich anders um – daraus wurde eine fast an Science-Fiction erinnernde Version des Weltendes. Die Auffassung des Vineyards von diesem allegorischen Werk des Apostels Johannes sollte Dylans Sicht der Bibel für ein halbes Jahrzehnt oder länger färben. Sie fußte auf einem 1970, also nicht allzu lange zuvor, erschienenen Buch namens The Late Great Planet Earth (dt. Alter Planet Erde wohin?), geschrieben von Hal Lindsey (mithilfe von C. C. Carlson).

Lindsey selbst hatte mindestens seit Mitte der Siebziger direkte Verbindung zu der Gemeinschaft, wenn er auch seine Unabhängigkeit wahrte und sich ganz auf seine konsequent irregeleitete Überzeugung konzentrierte, er hätte Johannes richtig interpretiert.

Wie Larry Myers, nachdem sich Lindseys Prophezeiungen als lauter Schall und Rauch erwiesen hatten, widerstrebend zugab, «las Bob, ebenso wie mehrere Millionen andere, Lindseys The Late Great Planet Earth. Einige Themen daraus behandelten wir auch in der Jüngerschaftsschule.»

Myers räumte auch ein, bereits gewusst zu haben, dass «Bob sich seit Langem für einige große Themen der biblischen Prophetie interessierte», und insofern reif dafür war, die volle Lindsey-Litanei verabreicht zu bekommen. Und dem doch sehr oberflächlichen Hal zufolge ging der Antichrist bereits in Amerika um, und der Countdown zum Tausendjährigen Reich lief:

Die Menschen suchen heute vergeblich nach Frieden, während sie zugleich den Friedefürsten, Jesus Christus, ablehnen und aus ihrem Leben ausschließen. … Der Geist des Antichrists herrscht in den Regierungen der Welt, weil man meint, Christus sei nicht relevant für die Probleme, vor denen wir stehen. Der Friede steht heute jedem Einzelnen zur Verfügung, wenn er Christus in sein Herz einlädt und ihm gestattet, auf dem Thron seines Lebens zu herrschen. Doch bleibender Friede, so lehrt die Bibel, wird erst dann über die Welt kommen, wenn Christus wiederkommt, um sich auf den Thron Davids in Jerusalem zu setzen und sein tausend Jahre währendes historisches Reich auf Erden zu errichten.

The Late Great Planet Earth war keineswegs irgendein obskures religiöses Traktat. Lindseys Werk war bereits millionenfach verkauft, bevor Dylan es eifrig las und glaubte; ein gleichnamiger Film befand sich 1979 in Vorbereitung zur Veröffentlichung.5 Doch Lindsey war nur der jüngste Vertreter einer langen Reihe irregeleiteter Autodidakten, die meinten, sie hätten den Schlüssel gefunden, um die poetischen Höhenflüge des Apostels Johannes zu enträtseln, indem sie aus Allegorien Weissagungen und Prophetien machten. Lindsey tat das, indem er die Staatsgründung Israels im Jahr 1948 als Beginn des Countdowns zur Apokalypse auffasste:

Behalten Sie den Nahen Osten im Auge. Wenn dies, wie wir glauben, die letzte Zeit ist, wird diese Gegend zu einer beständigen Quelle weltweiter Spannungen werden. Die Furcht vor einem weiteren Weltkrieg wird sich fast ausschließlich an den Problemen dieser Gegend entzünden. Sie werden so schwerwiegend werden, dass nur Christus oder der Antichrist sie zu lösen vermögen. Natürlich wird sich die Welt für den Antichrist entscheiden. … Die Vereinigten Staaten werden ihre gegenwärtige Führungsstellung in der westlichen Welt nicht halten können. Finanziell wird zukünftig Westeuropa die Führung übernehmen. Politisches Chaos im Innern, verursacht durch studentische Unruhen und kommunistische Unterwanderung, werden allmählich die Wirtschaft unserer Nation aushöhlen. Das Fehlen moralischer Prinzipien bei Bürgern und Führungspersönlichkeiten wird Gesetz und Ordnung so sehr schwächen, dass letztlich ein Zustand der Anarchie entstehen wird. Die militärische Macht der USA, wenngleich derzeit die stärkste der Welt, ist bereits neutralisiert, weil niemand den Mut hat, sie entschieden einzusetzen. Wenn die Wirtschaft kollabiert, wird das Militär folgen. Die einzige Chance, diesen Niedergang in Amerika aufzuhalten, ist eine breite geistliche Erweckung.

Deshalb äußerte Dylan noch 1981 gegenüber Neil Spencer: «Alles, was geschehen ist, ist wie eine Vorschau auf das, was geschehen wird.» Obwohl er sich nie ausdrücklich auf Lindsey oder dessen Buch bzw. Bücher berief, gab es eine Phase, in der ein Großteil seiner Äußerungen – insbesondere zwischen den Songs – einen kaum verschleierten Kommentar zu The Late Great Planet Earth bildete.

Das verstörendste Beispiel dafür lieferte er an dem Abend, als er nach Tempe zurückkehrte – wo er seine erste persönliche Vision von Jesus empfangen hatte – und beschloss, die Jüngerschaftsschule auch für die Studenten der University of Arizona zu öffnen, indem er ihnen eine spontane Vorlesung hielt:

Ich sage euch, diese Welt gehört dem Teufel. Er wird der Gott dieser Welt genannt. Nun … mag ich Amerika genauso gern wie jeder andere. … Aber Amerika wird gerichtet werden. [Denn] Gott geht auf dreierlei Weise gegen ein Land vor. Zuerst greift er seine Wirtschaft an. Wusstet ihr das? Beim ersten Mal bringt er seine Wirtschaft durcheinander. Ihr könnt das nachprüfen, bis zurück nach Babylon, Persien und Ägypten. Viele von euch hier sind College-Studenten, stimmt’s? Na, dann fragt mal eure Dozenten danach. Ich weiß, dass die euch bestätigen werden, was ich sage. Immer, wenn Gott gegen eine Nation vorgeht, greift er als Erstes ihre Wirtschaft an. Wenn das nichts bringt, greift er ihre Ökologie an. … Das hat er in Ägypten getan. Das hat er in Persien getan. Das hat er in Babylon getan. Das hat er im ganzen Nahen Osten getan. Der ist jetzt eine Wüste. Früher waren es blühende Gärten. [Und] wenn das nichts bringt, lässt er einfach eine andere Nation gegen sie ins Feld ziehen. Eines dieser drei Dinge muss wirken. Nun, Jesus Christus ist dieser sichere Fels. Er soll zwei Mal kommen. Einmal ist er bereits gekommen. Das ist es, wisst ihr. Er ist bereits hier gewesen. Jetzt wird er wiederkommen. Ihr müsst darauf vorbereitet sein. Denn egal, was ihr in den Zeitungen lest, das ist alles Lug und Trug. Die tatsächliche Wahrheit ist, dass er wiederkommt. … Behaltet einfach eure Zeitungen im Blick … in vielleicht zwei, vielleicht drei oder fünf Jahren, passt auf und seht. Russland wird hinabziehen und im Nahen Osten angreifen. China hat eine Armee von zweihundert Millionen Menschen. Sie werden in den Nahen Osten ziehen. Es wird einen Krieg geben, die Schlacht von Harmagedon genannt, einen Krieg, wie ihr ihn euch in euren Träumen noch nie ausgemalt habt. Und Christus wird sein Reich aufrichten … und er wird von Jerusalem aus darüber herrschen. So abwegig das vielleicht erscheint, das ist es, was die Bibel lehrt.

Diese Ansage war keineswegs ein einmaliger Ausrutscher Dylans. Wie wir sehen werden, kehrte er in den Monaten nach den Konzerten in Tempe wiederholt auf das Thema der Endzeit zurück, meist als Vorrede zu «(Hanging On To A) Solid Rock», einem Song, den er zwischen November 1979 und November 1981 bei jedem Konzert spielte, bis er am Ende nur noch eine Hülle einer ehemaligen Hülle war.

Während Dylan erst kürzlich akzeptiert hatte, dass Jesus real ist, hatte er schon seit Langem geglaubt, dass der Teufel mit der Menschheit sein böses Spiel trieb. Bereits 1963 illustrierte er einen handschriftlichen Entwurf zu «Masters Of War» mit einer groben Zeichnung einer Gestalt, die am Grab eines ungenannten Kriegsmeisters steht («’til [he’s] sure [he’s] dead» vermutlich). Sie hat eine Gitarre in der Hand und steht verräterischerweise auf gespaltenen Hufen. Außerdem hatte er sich während des Jahres 1978 erneut intensiv mit dem überschaubaren Kanon Robert Johnsons befasst, der Delta-Blues-Ikone, dessen Werk von den Ausdünstungen der Hölle durchdrungen schien, ganz zu schweigen von einer mehr als beiläufigen persönlichen Bekanntschaft mit dem Teufel.

Insofern war er nur zu reif dafür, über die Werke des Teufels ins Bild gesetzt zu werden, als man ihm die Fortsetzung zu Lindseys umstrittenem Kanon in die Hand drückte, die 1972, ebenfalls mithilfe von C. C. Carlson, unter dem provokativen Titel