Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Breslau 1908: Als eine der mittleren Töchter einer kinderreichen deutsch-polnischen Familie führt Erna Eltzner ein eher unauffälliges Leben. Alles ändert sich, als sie wenige Tage nach ihrem fünfzehnten Geburtstag am Mittagstisch ohnmächtig wird. Nicht nur hört sie Stimmen, auch ein Geist erscheint ihr. Frau Eltzner ist in heller Aufregung: Zeigen sich in ihrer Erna, der sie sich am nächsten fühlt von allen Kindern, die medialen Fähigkeiten, über die auch sie zu verfügen meint? Ernas Vater Friedrich Eltzner gehen die Belange seiner Kinder nicht wirklich etwas an. Doktor Löwe besucht die Kranke, wenngleich er für Übersinnliches wenig übrighat, und rät, nach einem Exorzisten zu schicken. Der wundersame Walter Frommer wird zurate gezogen, seines Zeichens Okkultist und bewandert in esoterischen Belangen. Und Joachim Vogel, zweifellos ein Experte auf seinem Gebiet, der sehr modern über psychische Krankheiten denkt. Wenn Frau Eltzner nun zu Séancen lädt, herrscht feierliche Stille in der Wohnung. Tritt die Tochter mit den Seelen der Verstorbenen in Kontakt, ist die verwitwete Frau Schatzmann, die ihren Mann vermisst, ebenso fasziniert wie ihr Sohn Arthur, der ein großer Physiologe werden will. Handelt es sich um eine Gabe, oder ist Erna dem Wahnsinn verfallen, gar hysterisch? Die Fünfzehnjährige wird zum Phänomen, zum Fall E.E.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 306

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

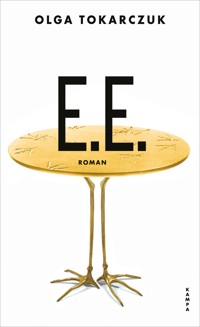

Olga Tokarczuk

E.E.

Roman

Aus dem Polnischen von Lothar Quinkenstein

Kampa

Unbegründet ist die Unterscheidung

zwischen geistiger und materieller Welt …

In Wahrheit existieren nur Personen.

Berkeley

Für Tania

Erna Eltzner

Aus dem Nebel der Unbestimmtheit, wie er für gewöhnlich die Existenz mittlerer Töchter in kinderreichen Familien umgibt, trat Erna Eltzner einige Tage nach ihrem fünfzehnten Geburtstag – als sie am Mittagstisch ohnmächtig wurde.

Sogleich wurde Doktor Löwe gerufen, der einen Sauerstoffmangel im Gehirn feststellte sowie eine allgemeine Schwäche und Überempfindlichkeit des Organismus. Da er Ruhe empfahl, bettete man sie ins kühle Schlafzimmer der Mutter. Dort blieb Frau Eltzner lange bei ihr. Hielt die kalte, kleine Hand in der ihren, die warm und mollig war, und mühte sich, im reglosen Gesicht ihrer Tochter etwas zu finden, was ihr Aufschluss geben könnte.

In der quirligen Familie Eltzner stellte Ernas Ohnmacht eine ähnliche Sensation dar wie die jüngst überstandene Masernerkrankung des kleinen Klaus oder die Verlobung der ältesten Schwester Berta. Vom Mittagessen an stand die Tür des Zimmers, in dem Erna ruhte, nicht mehr still. Die fünf Schwestern, von der jüngsten, Lina, die der Vater auf dem Arm trug, bis zu Berta, der hübschen Achtzehnjährigen, ebenso die beiden Brüder – ständig schauten sie herein, brachten eine Bettflasche, aufgebrühte Kräuter, eine Decke, eine Puppe, nur um einen Blick auf das unnatürlich graue Gesicht zu erhaschen, die eingesunkenen Augen, die wächsernen Hände mit den weißlichen Nägeln.

Bis zum Abend waren die zahlreichen Zimmer der geräumigen Wohnung vom Geruch von Kölnisch Wasser und Ammoniak durchdrungen. Und allenthalben vernahm man behutsame Schritte, gedämpfte Gespräche, tadelnde Flüsterworte.

Mit Bertas Hilfe legte Frau Eltzner die geschwächte Erna, die nun wieder gänzlich bei Bewusstsein war, zum Schlafen in ihr – der Mutter – Bett. Zum ersten Mal sollte sie eine Nacht allein verbringen, ohne ihre Schwestern.

In der Dunkelheit, in die nur der trübe Lichtschein der Straßenlaternen fiel, wirkte das Zimmer der Mutter wie mit Puder bestäubt. Das breite Bett war in der Mitte eingesunken, in dieser Mulde lag Erna und blickte an die Zimmerdecke, an der Risse und Schatten spielten. Reglos lauschte sie auf die Uhr im Korridor, die mit ihrem regelmäßigen Ticken die Stille in kleine Kügelchen teilte. Erna musste an die Regale beim Bäcker denken, voll von runden Brötchen, eins neben dem anderen, als wäre es ein Rhythmus.

Sie wandte den Kopf zur Seite, ließ den Blick durch das Zimmer ihrer Mutter wandern. Sah den großen Kleiderschrank, einen wunderlich mächtigen Schemen, der sich im dreiteiligen Spiegel des Toilettentischs vervielfältigte. Ihr war, als huschte ein Schatten über die Spiegelfläche. Beunruhigt versuchte sie, sich aufzusetzen, doch sogleich wurde ihr übel. Sie hörte Stimmen, ein lebhaftes Gespräch mehrerer Personen, zu weit entfernt, als dass sie einzelne Wörter hätte verstehen können. Zunächst dachte sie, die Stimmen kämen aus dem Esszimmer, doch war es schon später Abend. Sie versuchte, etwas zu erhaschen von dem Gemurmel, doch je mehr sie sich bemühte, desto mehr entzog sich ihr der Ursprung jenes Gesprächs, verschwamm in Geräusch und Geplapper. Nach mehreren Versuchen, etwas zu verstehen von dem, was sie mehr an Wörter erinnerte, als dass es tatsächlich Wörter waren, dachte sie erleichtert, dass sie vielleicht noch nicht ganz aus der Ohnmacht erwacht oder aufs Neue eingeschlafen war, drang doch der Chor der Stimmen weder aus dem Esszimmer noch aus einem anderen Raum des Hauses zu ihr her, sondern in ihr selbst erklang er, aus einer Weite, die sich in ebenjenem Moment geöffnet hatte, als sie bei der Fischsuppe den Mann erblickte, der sie aufmerksam musterte.

Noch jetzt, im Bett der Mutter, hätte sie ihn beschreiben können, vielleicht nicht jede Einzelheit, aber doch das Wesentliche: helle Augen und eine Fremdartigkeit, die schwer zu fassen war. Als hätte man eine Illustration aus einem Buch ausgeschnitten und sie in ein anderes eingeklebt. Niemand beachtete den Mann, der so sichtbar dastand, und als Greta, eine Schüssel mit Spargel in den Händen, an ihm vorbeiging, wurde es Erna klar – sie sah einen Geist. Kein Wunder, dass dieser Mensch, durch den das Tapetenmuster hindurchschimmerte, sie mit Entsetzen erfüllte.

Sie hebt den Blick von ihrem Teller, dessen Rand mit blühenden Apfelzweigen verziert ist, sieht ihren Bruder Max, und gleich hinter ihm sieht sie d a s. Und der Mann mustert sie mit einem Blick, der so viele Gedanken enthält, so viele Wörter und Bilder. Sie kann es spüren.

Doch eigentlich hätte Erna keine Angst haben müssen vor einem Geist. Abends wurde oft der runde Kartentisch im Salon zurechtgerückt, dann schloss man geheimnisvoll vor den Kindern die Tür, und es kam der wundersame Herr Frommer und erzählte von sich bewegenden Gegenständen, von Türen, die mit einem Knall aufsprangen, von Stimmen, die sich durchs Haus bewegten. Und Erna, die einen Blick erhaschen konnte, sah, wie ihre Mutter sich zur Tante beugte und ergriffen flüsterte: »Papa war wieder bei mir …« Geister gab es also wirklich. So wirklich, wie Amerika existierte, die große Liebe oder ein Verbrechen, doch verblieben derlei Erscheinungen irgendwo in der Ferne, außerhalb des alltäglichen Lebens. Sie hatten ihren Platz in einem anderen Gefilde, man erwartete sie nicht zum Mittagsmahl.

Diese ungeschriebene Regel war nun gebrochen worden, und Erna hatte sogleich begriffen, dass die leicht verschwommene, mit nichts zu vergleichende fremde Gestalt, die für Augenblicke teilgenommen hatte an der Mittagstafel der Familie, ein Geist gewesen war. An der sicheren Ruhestätte, unter dem Plumeau, das wohlig warm war von der Bettflasche, kam Erna zu dem Schluss, dass sie eine Krankheit haben müsse, eine Krankheit, die sie befähige, Geister zu sehen. Nicht, dass das Geistersehen an sich eine Krankheit gewesen wäre – Herr Frommer sah die Geister schließlich auch, ebenso ihre Mutter (auch wenn Herr Frommer ihr in dieser Hinsicht zuverlässiger erschien). Und in den Romanen, die sie mit den Zwillingen heimlich aus der Bibliothek der Mutter nahm und die sie dann gemeinsam lasen, wenn die Erwachsenen zu beschäftigt waren, es zu bemerken, war ebenfalls davon die Rede. War der Vater zu Hause, versuchte er, darauf zu achten, dass die Mädchen sich nicht mit »Unfug« beschäftigten, und Erna wusste, dass er vor allem die Nervenanfälle seiner Gattin fürchtete, die Weinkrämpfe und Migränen, die Reizzustände, wenn alle mäuschenstill zu sein hatten und Doktor Löwe ihr Zimmer überhaupt nicht mehr verließ. War es also doch eine Krankheit? Und dieser Krankheit wegen sagte die Mutter: »Papa war wieder bei mir …«?

Es könnte dieselbe Krankheit sein. Und indem Erna die Gedanken fortspann, war es ihr, als stände das Bett an einem Abgrund, der eben heute sich geöffnet und die ganze Welt verändert hatte. Das Wort »morgen« brachte Erleichterung. Im Einschlafen sah sie das Gesicht ihres Vaters. Er küsste sie auf die Stirn, ging leise aus dem Zimmer. Später, schon auf der anderen Seite, im Land ihres Schlafes, begann ein großer Baum zu wachsen, ein Baum voller Ereignisse, voller Wörter und Versprechungen. Er wuchs und wuchs, bis er an den Himmel reichte, und er glomm auf in einer Wahrheit, die Erna nicht zu benennen wusste. Und es enthüllte sich – sie selbst ist dieser Baum, der aus der warmen Bettflasche wächst, in eben diesem Augenblick, und durch die Zimmerdecke wächst er und weiter in die Höhe, bis zum Dach des Hauses und noch darüber hinaus.

Am Morgen, als Erna mit Appetit im Bett ein weich gekochtes Ei aß, erzählte sie alles ihrer Mutter. Beobachtete aus dem Augenwinkel deren Gesichtsausdruck. Eine heftige Reaktion hatte sie erwartet, ihre Mutter aber schwieg. Erst als sie Erna aus den dünnen Haaren Mauseschwanzzöpfe flocht, fragte sie mit scheinbar gleichgültigem Ton, in dem die Tochter die gebändigte Neugier spürte:

»Kennst du ihn?«

»Wen?«, fragte Erna unschuldig.

»Den Mann vom Mittagessen …«

»Ich weiß nicht«, erwiderte Erna, aber damit war das Gespräch noch nicht zu Ende.

Frau Eltzner, mühsam balancierend zwischen der drängenden Erregung und der Notwendigkeit, dem Kind gegenüber Ruhe zu bewahren, fand noch ein paar dringende Beschäftigungen, ehe sie schließlich fragte:

»Wie sah die Gestalt denn aus? Erinnerst du dich? Erzählst du es der Mama?«

Erna stand vor dem Spiegel, und ihre Mutter hakte ihr das beigefarbene Kleid zu, das ihr nicht stand. Etwas Eigentümliches war mit ihrem Gedächtnis geschehen, an das Gesicht des Mannes, durch den das Tapetenmuster geschimmert hatte, konnte sie sich nicht mehr erinnern. Sie sah nur noch das Muster vor sich: Rosa-orangefarbene Lilien mit drei Blütenblättern, die vor dem hellbraunen Hintergrund eine Rosette formten. Sie erinnerte sich an die Blüten des Musters auf dem Teller, an die olivfarbene Fischsuppe mit den Semmelbröseln. Und sie erinnerte sich an den zuerst erstaunten, dann erschrockenen Blick ihres Bruders Max. An die unwirklich verschwommene Gestalt hinter ihm. Und wieder war es wie mit den Stimmen in der Nacht – je mehr sie sich mühte, sich an die Gestalt zu erinnern, desto weniger ließ sie sich fassen. Das Gesicht entzog sich ihr, verwischte, geradeso als wäre Erna bei seinem Anblick erblindet. Sie schwieg, mit nichts anderem vor Augen als ihrem eigenen Spiegelbild.

»Trug er eine Brille? Vielleicht ein Monokel? Überlege doch …«, versuchte die Mutter, ihr zu helfen.

Eine Brille, möglicherweise. Erna erinnerte sich an einen goldfarbenen Strich unter den hellen Augen. Eine Drahtbrille mit goldener Fassung.

»Ja, eine Brille«, erwiderte sie.

»Und was noch?«

Jetzt kehrte die Erinnerung doch zurück. Oder Erna erschuf sich das Gesicht von Neuem. Eine lange, gerade Nase, ein schmaler Mund, eine hohe Stirn mit Geheimratsecken. Die Hände der Mutter hielten an einer der Ösen inne. Als wollte sie das Kleid noch einmal aufhaken und es von Neuem schließen.

»Hast du ihn vorher schon einmal gesehen?«

Erna schüttelte den Kopf. In dem bis zum Hals geschlossenen beigefarbenen Kleid sah sie hilflos und traurig aus. Frau Eltzner drückte sie an ihre üppigen, unaufhaltsam alternden Brüste. Erna spürte die glatte Kühle des Stoffs, das Aroma des Veilchenparfüms.

Frau Eltzner

Am nächsten Tag ereignete sich im Hause des Textilfabrikanten Friedrich Eltzner, der seit Kurzem für die Armee produzierte, nichts Besonderes. Die älteren Kinder gingen morgens zur Schule, die jüngeren waren mit Greta auf einem Spaziergang. Am Nachmittag sollte Doktor Löwe kommen, um die Kranke zu untersuchen. Ehe er eintraf, erteilte Frau Eltzner der Köchin Anweisungen und machte sich selbst daran, die Wintermäntel, Mützen, Schals und Handschuhe aus den Schränken hervorzuholen. Sie öffnete die mächtigen Möbel im Korridor, aus denen der kalte Marmorgeruch von Naphthalin schlug, um sich in der ganzen Wohnung zu verbreiten. Frau Eltzner dachte an Erna, die jetzt in ihrem Bett lag, und dabei dachte sie auch an sich selbst. Vielmehr vor allem an sich selbst, denn nur in dieser einen Tochter erkannte sie sich wieder. So war sie auch gewesen in Ernas Alter – schüchtern, hässlich, einsam, fremd in der Welt, als würde sie ihr nicht angehören. Lieber hätte sie sich der statiösen, ernsten Berta ähnlich fühlen wollen, der koketten Marie, der grillenhaft verwöhnten Lina, den selbstbewussten Zwillingen. Bis gestern. Gestern hatte sie Erna mit einem Mal anders wahrgenommen, und jetzt, da sie vor dem offenen Schrank stand, wurde ihr bewusst, dass Erna ihre Gesten hatte, ihre kulinarischen Vorlieben – Tomatensuppe, Reis, gebratener Fisch. Und ein unscharfes Bild huschte ihr durch die Erinnerung – die Fischmesser, die in ihrem Elternhaus immer auf den Tisch gekommen waren, mit der Beharrlichkeit, wie sie der polnischen Bindung an tradierte Umgangsformen eigen war. Doch da ihr Gedächtnis Bilder nicht lange bewahren konnte, lösten sich die Fischmesser bald wieder in Wohlgefallen auf.

Frau Eltzner drehte sich zu dem großen Spiegel um und erblickte sich, wie sie sich kreiert hatte: eine mollige, gepflegte Blondine, mit einer üppigen Weiblichkeit, der auch acht Geburten und eine Fehlgeburt nichts hatten anhaben können. Sie ließ die Hände über ihr Gesicht und ihren Hals gleiten, bis zum Stehkragen des Kleids. Bei jeder weiteren Geburt hatte sie sich gefragt, ob ihr wohl die Liebe reichen würde. Liebe verstand sie als einen Vorrat an Energie, mit der man andere beschenkte. Und da dieser Vorrat begrenzt war, musste man ihn in immer kleinere Portionen teilen und noch ein wenig für sich selbst bewahren. Sie betrachtete sich im Spiegel, wobei sie mit einem Auge zugleich unruhige Blicke auf die Küchentür warf, in der Sorge, das Dienstmädchen könnte sie bei dieser stillen Bewunderung ertappen. Sie ließ den Blick über ihre vollen Brüste gleiten, die das Korsett in die Höhe hob, über die sanften Buchten der Taille, die üppigen Hüften. Man sah ihr die vierzig Jahre nicht an. Sie suchte eine körperliche Ähnlichkeit mit Erna. Erna hätte ihr Schatten sein können, so zierlich war sie, so zart und fragil. Und doch – es gab eine Ähnlichkeit: die hellen Augen, der Zug um den Mund, die Zähne, die Hände, die Füße. Genug, um eine Rührung auszulösen, der ein Gefühl der Zärtlichkeit entströmte, dass sie in Erna ihr eigenes, einzigartiges Wesen sah. Und sie verspürte das dringende Bedürfnis, zu ihrer Tochter zu gehen und sie in die Arme zu schließen.

Erna saß im Bett, an die Kissen gelehnt, blätterte in einer Enzyklopädie. Sie hob den Blick zu ihrer Mutter, die Augen, deren Farbe an in Wasser aufgelöstes Ultramarin erinnerten. Frau Eltzner klopfte ihr die Kissen zurecht, setzte sich auf die Bettkante. Ohne zu lesen, schlug Erna die Seiten um.

»Meine Tochter, liebst du mich?«

»Ja, Mama«, erwiderte Erna.

Frau Eltzner drückte sie an ihre Brüste, und während sie den Duft von Ernas Haaren atmete, dachte sie, die ihren müssten genauso riechen.

Als Doktor Löwe kam, schloss sie sich mit ihm im Wohnzimmer ein und sagte ihm in bestimmtem, selbstsicherem Ton, was – vielmehr: wen – Erna am Vortag beim Mittagsmahl gesehen hatte. Und dass sich bei Erna nun wahrscheinlich die medialen Fähigkeiten äußerten, die in der ganzen Familie Eltzner verbreitet wären.

»Dann gibt es hier für mich nichts zu tun. In diesem Fall sollte man eher nach einem Exorzisten schicken«, sagte Löwe und erhob sich.

Frau Eltzner gab sich nicht geschlagen. Mit einem Ruck stand sie auf.

»Gehen Sie nicht weg, bitte kümmern Sie sich um sie. Sie ist so zart.«

»Ebendeshalb warne ich Sie davor, ihr und sich selbst solche Narreteien einzureden. Ernas Nervensystem ist noch nicht gänzlich ausgebildet, und gerade in diesem Alter kann sie sehr anfällig sein für Ohnmachten und Konvulsionen. Kommen dann noch irgendwelche aus den Fingern gesogenen Teufelsmärchen hinzu, wird das ihr ohnehin labiles Gleichgewicht stören.«

Frau Eltzner hielt noch immer seine Hand.

»Wenn Sie es gehört hätten, Herr Doktor … Kein einziges Mal hat sie ihren Großvater gesehen, und so lebendig hat sie ihn beschrieben. Er war es, und eben sie hat er ausgewählt, weil sie in der ganzen Familie die Passendste ist. Sie ist mir so ähnlich … ich war seine Lieblingstochter …«

Doktor Löwe dachte einen Augenblick nach.

»Machen wir es so, meine Werte – was Sie gerade gesagt haben, behalten Sie bitte für sich. Sprechen Sie nicht mit der Kleinen darüber. Sie soll sich jetzt ausruhen, reichlich essen, und wenn sie sich kräftiger fühlt, kann sie zu ihren alltäglichen Tätigkeiten zurückkehren. Ich denke nicht, dass sich das wiederholen wird. Was es auch immer gewesen sein mag, tun wir so, als wäre nichts geschehen.«

»Tun wir so, als wäre nichts geschehen«, wiederholte Frau Eltzner.

Nach dem Mittagessen machte Friedrich Eltzner ein Nickerchen auf dem Kanapee im Salon. Er hatte sich eine Zeitung aufs Gesicht gelegt. Als seine Gattin ihm den Pfefferminztee brachte, war es draußen bereits dunkel.

»Der Aufguss, mein Lieber …«

Sie ließ sich auf dem Kanapee nieder, sah zu, wie er trank. Wartete auf den besonderen Moment, der geeignet wäre, von dem zu sprechen, was sie am meisten bewegte. So hielt sie es immer. Bereitete den Zuhörer vor mit einer Stille, die als Ouvertüre gelten durfte für die Worte, die dann fallen sollten.

Als Eltzner seine zukünftige Frau kennenlernte, hatte sie gerade ihr Elternhaus und ihr Land verlassen – in Berlin wollte sie Schauspielerin werden. Dort wohnte sie bei einer zwielichtigen Freundin, einer Malerin, und nahm Schauspielunterricht. Wer hätte das heute glauben wollen? Er verliebte sich bis zum Wahnsinn in sie – bevor ihre Familie sie finden konnte, die »Pribilskis«, wie er sie nannte, weil er den Nachnamen nicht richtig aussprechen konnte. Er hielt sich für ihre Vorsehung. Wer weiß, was mit diesem jungen, etwas verrückten Mädchen in Berlin noch geschehen wäre. Die Familie war erleichtert, als sie heirateten und nach Breslau zogen, wo Friedrich Eltzner die heruntergekommene Manufaktur seines Vaters übernahm. Ein Jahr später wurde Berta geboren. Dann kamen, eins nach dem anderen, die weiteren Kinder zur Welt. Manchmal brachte Eltzner die Reihenfolge durcheinander. Nur an das Geburtsdatum der Zwillinge konnte er sich genau erinnern, denn diese Geburt hätte seine Frau fast das Leben gekostet. Und im Laufe der Jahre hatte sie sich von einem dünnen, nervösen Mädchen in eine hübsche, stattliche Frau verwandelt.

Er drängte sie jetzt nicht, er wollte, dass sie selbst den Augenblick wählte. Was sie ihm sagen wollte, wäre sicher auch nicht weiter wichtig für ihn. Die Belange der Kinder gingen ihn nicht wirklich etwas an. Er liebte sie im Ganzen, alle zusammen, als »Kinder« und Nachkommen. Sie täglich am Mittagstisch zu sehen, genügte ihm. Und selbst dann war er in Gedanken noch bei seinen Webmaschinen.

Frau Eltzner musste einen Weg finden, das heikle Thema der Geister anzusprechen. Solche Dinge interessierten ihren Gatten überhaupt nicht. Dennoch hatte sie das Gefühl, er würde ihr aufmerksam zuhören. Er schwang die Beine vom Kanapee, betrachtete seine Füße. Als sie verstummte, stand er auf und ging zum Fenster. Die Straßenlaternen spiegelten sich im nassen Pflaster.

»War das nicht mein Vater?«, fragte sie dramatisch. »Die Brille, die hohe Stirn mit den Geheimratsecken …«

Herr Eltzner stellte die Tasse beiseite, die längst leer war.

»Dein Vater hatte keine Geheimratsecken«, sagte er ruhig.

»Aber ja, natürlich! Ich erinnere mich genau!«

Sie maßen sich für einen Moment mit ihren Blicken, schließlich sagte er:

»Es wäre mir lieb, wenn ich von solchen Dingen nichts mehr hören würde. Das gefällt mir nicht. Es ist der einfachste Weg, eine Verrückte aus ihr zu machen.«

Jäh drehte sich Frau Eltzner um. Ein weiteres Mal in ihrem Leben fühlte sie sich enttäuscht und betrogen. Sie war gefangen mit einem Menschen, der sie nicht im Geringsten verstehen konnte. Als kämen sie aus verschiedenen Welten, als sprächen sie verschiedene Sprachen. Ihr Blick fiel auf die mit Eichenholz vertäfelte Wand. Sie hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Sie verspürte einen Hass, der ihr den Atem nahm. Sie eilte zur Tür, fasste sich an den Hals. Aus der Tiefe ihres Körpers vernahm sie das dumpfe Tosen einer mächtigen Welle. Betäubt von dem Brausen, begann sie zu schwanken, sie wollte tiefer atmen, es schnürte ihr die Kehle zu. Nur ein Zischen war zu hören, das alarmierte Herrn Eltzner, der noch immer am Fenster stand. Er eilte zur Tür, an seiner Frau vorbei. »Das Riechsalz!«, rief er in den Korridor.

Im letzten Augenblick gelang es ihm, die zu Boden Sinkende aufzufangen. Unter den halb geschlossenen Lidern war das Weiße zu sehen. Die Finger spreizten sich gleich Krallen, die Nägel wurden blass. Er tätschelte leicht ihr grau gewordenes Gesicht. Greta erschien mit dem Fläschchen. Als Frau Eltzner das Riechsalz unter die Nase gehalten wurde, tat sie einen langen Atemzug, die Lider flatterten, die Pupillen kehrten an ihren Platz zurück.

Eine Viertelstunde später lag sie auf der Chaiselongue im Zimmer ihres Mannes, er reichte ihr eine Tasse Hühnerbrühe, hielt ihre Hand, die mollige, zarte Hand mit dem Lieblingsring am Ringfinger.

»Ich war zu schroff zu dir … Verzeih mir«, sagte er. »Du sorgst dich um die Kinder, kümmerst dich um die Wohnung, es ist so viel, was du zu tun hast. Und ich war achtlos, es ist so leicht, dich zu verletzen … Verzeih mir, Muschka.«

»Aber nein, mein Lieber, es ist doch meine Schuld. Du hast so viel Arbeit, und ich belaste dich mit solchen Sachen«, erwiderte sie mit schwacher Stimme.

Nach dem Abendessen schrieb sie einen kurzen Brief an Walter Frommer, den Freund der Familie. Okkultist war er und bewandert in esoterischen Belangen. Sie lud ihn zum Tee ein und gab ihm zu verstehen, dass sie etwas Wichtiges mit ihm zu besprechen habe. Sie zögerte einen Augenblick, ehe sie das Blatt in das Kuvert schob. Dann fügte sie mit ihrer schlanken, entschlossenen Schrift noch einen Satz hinzu: »Es ist sehr dringend.«

Walter Frommer

Wer war Walter Frommer? Im Alltag Beamter im Rathaus. Er saß in einem der vielen Büros im zweiten Stock des Gebäudes, in dem das Herz der Verwaltung schlug. Zu seinem Arbeitsplatz führte eine schwere, braun gestrichene Tür, an der eine Nummer angebracht war, dazu der Hinweis: »Sterberegister«.

Morgen für Morgen überwand er auf dem Weg zu seinem Büro zwei Stockwerke einer breiten Treppe. Ein Geländer mit durchbrochenem Gitter bewahrte die Menschen vor der Tiefe, die in der Mitte gähnte. Für Frommer, der an Höhenangst litt, begann jeder Tag mit bebenden Knien und einem Kloß im Hals. An der Wand sich haltend, erklomm er die Treppe, nach Kräften bemüht, sich seine Not nicht anmerken zu lassen. Seit fünfzehn Jahren schon starrte er zweimal täglich auf die bedenklich luftige Barriere, und nur mit der größten Anstrengung konnte er seine Angst beherrschen, gleich müsste er gegen das Geländer taumeln und in den Schlund stürzen, der ihn verschlingen sollte.

Fünfzehn Jahre lang unternahm er nichts, um sich von diesen Ängsten zu befreien. Die Arbeit, die er so sehr liebte, so sehr hasste, konnte er nicht aufgeben. Doch vielleicht sollte man es besser anders ausdrücken: Frommer hasste den Gedanken, dass man eine solche Arbeit lieben konnte. Denn er war sich sicher, dass der Frommer, der er hätte werden wollen und der er auch hätte werden können, wäre nicht das Geld so knapp, wäre nicht die Krankheit seiner Schwester gewesen – dass dieser Frommer die monotone Routine am Schreibtisch gehasst hätte, das endlose Brüten über Tabellen, Papieren, Bescheinigungen, die sporadischen Begegnungen mit Witwen, die vom Weinen verquollene Gesichter hatten und nasse Taschentücher knüllten. Frommer schämte sich für seine Arbeit. Wurde er danach gefragt, antwortete er ausweichend. Für gewöhnlich genügte das. Nie gab er genauere Auskunft über seine Tätigkeit im Amt, und vielleicht wusste – abgesehen von seiner Schwester Therese natürlich – nur Doktor Löwe, dass Walter Frommer damit beschäftigt war, die Verstorbenen zu zählen.

Hatte er dann endlich die beiden Treppen und seine tägliche Dosis Angst überwunden, setzte er sich an den Schreibtisch – auf der anderen Seite der Barriere, vor der die Interessenten standen. Sogleich holte er aus der Schublade die Schachtel mit den gespitzten Bleistiften und den Stahlfedern in Reserve, einen Stapel Papier und ein Holzlineal hervor. Er legte sich alles am richtigen Platz zurecht, betrachtete eine Weile versonnen diese Ordnung. Dann schloss er die Augen und faltete, die Ellbogen aufgestützt, die Hände. Es sah aus, als würde er beten. Doch Herr Frommer betete nicht, er sammelte sich vor der Arbeit, suchte seine innere Ruhe, um sich ergiebig ans Werk machen zu können. Dann öffnete er die Augen wieder, nahm den Aktendeckel, in dem er die Kopien der Totenscheine aufbewahrte, die er ausfertigte. Nun begann die eigentliche Arbeit: der Eintrag der Angaben ins statistische Hauptbuch, das Frommer selbst ersonnen hatte. Für diesen Einfall hatte er seinerzeit eine Belobigung und eine pekuniäre Auszeichnung erhalten.

Den Tod eines Menschen zerlegte er in konkrete Einzelteile. Es waren dies die Angaben zur verstorbenen Person (Alter, Beruf, Geschlecht, Herkunft, Familienstand, Zahl der Kinder, Wohnort, jährliches Einkommen, Zahl der Zimmer im Haushalt, Krankheiten) sowie die Umstände des Todes, also Datum und Uhrzeit, bei Bewusstsein / nicht bei Bewusstsein, zu Hause / im Spital verstorben, plötzlicher Tod / nach langer Krankheit, qualvoller / leichter Tod. Jede dieser Einzelheiten hatte ihre eigene Rubrik. Jeden Samstag nahm Frommer die wöchentliche Zusammenstellung vor, am Ende eines jeden Monats die monatliche. Zusätzlich – dies nur aus eigenem Interesse – verband er die Angaben noch mit den Mondphasen und der Stellung des Saturn in den jeweiligen Tierkreiszeichen.

In den langen Jahren seiner Arbeit hatte Frommer einige interessante Schlussfolgerungen gezogen. Zuweilen sprach er bei den Eltzners davon oder in anderen Häusern, in denen er zu Gast war. Man nahm es mit höflichem Interesse auf, hin und wieder diskutierte man auch darüber, doch da Frommer diese Dinge darstellte, als wüsste er sie vom Hörensagen oder aus Lektüren, wurden sie auch rasch wieder vergessen. Frommer genierte sich zuzugeben, dass es seine eigenen Hypothesen waren, die sich auf die wissenschaftliche Auswertung der statistischen Daten stützten. Doch hatte er für sich beschlossen, eines Tages ein Buch zu schreiben. Über seine Methode der Erfassung all dieser Angaben. Er würde erklären, wie er sie entwickelt hatte, und er würde seine Überlegungen formulieren bezüglich der Orte des Todes im Leben einer Großstadt. Auf dem Umschlag würde sein Name stehen, und das Buch wäre in den Katalogen der Bibliotheken verzeichnet.

Eine zweite Leidenschaft Frommers, und eine tiefe, wenngleich er sie vor anderen verbarg, war der Spiritismus. Vielleicht war es sogar dieselbe Leidenschaft, konsequent fortgeführt, über das Faktum des Todes hinaus. Und so wie das Zählen der Verstorbenen untrennbar mit dem mächtigen Gebäude verbunden war, in dem die Verwaltung ihren Sitz hatte, so verband sich das Interesse für Geister mit dem Haus auf der Sandinsel, wo Frommer mit seiner Schwester in einer Dreizimmerwohnung in der dritten Etage wohnte. An den Abenden, wenn die Besuche absolviert waren, das Abendessen verzehrt und er seine tägliche Zeitungslektüre beendet hatte, setzte er sich an einen kleinen Tisch und übte sich in verschiedenen Formen der Kontaktaufnahme mit Geistern. Mal war es automatisches Schreiben, mal mithilfe eines Bretts, auf dem im Halbkreis die Buchstaben des Alphabets notiert waren, oder auch mit Karten. Während er sie eine nach der anderen aufdeckte und in einer nur für ihn verständlichen Ordnung ablegte, brabbelte er, unterbrochen von Seufzern, vor sich hin. Doch weder die Karten noch das Brett waren wirklich aussagekräftig, möglich, dass ihm auch schlicht die Phantasie fehlte. Erst wenn sich seine verkrüppelte, schweigsame Schwester mit einer Handarbeit zu ihm setzte, kam die Sache in Gang. Das Getuschel der Karten und das Gemurmel ihres Bruders versetzten sie bald in eine Art Ohnmacht, sie schloss die Augen, fiel in einen Dämmerschlaf. Und jetzt schien es Frommer, dass sich aus dem Schreiben und aus den Karten ein Sinn ergab. Wie aus dem Nichts bildeten sich unerwartete Gedankenverbindungen in seinem Kopf, suggestive Bilder tauchten auf, pulsierend von Leben. Er ließ sie treiben, erfreute sich an ihnen wie jemand, der in Momenten der Langeweile gratis eine Theaterkarte erhalten hatte. Manche dieser Bilder fasste er in Worte und behielt sie so im Gedächtnis. Zuweilen hatte er dann das Gefühl, er wüsste, was geschah, oder könnte es zumindest besser verstehen. Doch empfand er mitunter auch jene Angst, die ihn auf der Treppe befiel, eine animalische, panische Angst, die jenseits des Verstandes lag. Dann wurde seine Schwester wach. Blinzelte benommen.

»Was war das?«

»Nichts, nichts«, erwiderte er und erhob sich.

Frommer wusste, dass alles Wahre, alles Bedeutsame in Verbindung stand mit Schlaf und Traum seiner Schwester. Er glaubte fest daran, dass sie die Gabe besaß, mit der Welt der Verstorbenen in Kontakt zu treten, doch schmerzte es ihn, dass diese Gabe einem so unvollkommenen Leib, einem so beschränkten Geist zuteilgeworden war. Therese Frommer, fünf Jahre älter als ihr Bruder, sah aus wie ein vom Alter faltig gewordenes Kind, ein bucklicht Männlein aus einem Märchen. Mit Mühe nur hatte sie lesen gelernt, doch alle Hausarbeiten führte sie beflissen aus. Undeutlich und wirr sprach sie, doch wenn sie von ihren Träumen erzählte, erschienen sie wirklicher als die Wirklichkeit.

Ihre Beschäftigung bestand darin, ewig in der Küche herumzukramen, tagelang ein und denselben Schrank aufzuräumen, sich mit endlosen Strickarbeiten zu befassen oder zu schlafen. Wenn es Frommer gelang, seine Schwester dazu zu bewegen, einen Traum zu erzählen, entdeckte er in ihren Einbildungen dieselben Ereignisse, die auch die Wirklichkeit ausmachten, mal waren es bedeutsame Begebenheiten, politische Verwicklungen, Konflikte, Katastrophen, andere waren eher alltäglich, wie etwa die Krankheiten der Nachbarn, der Tod einer Katze oder ein Besuch Doktor Löwes. Zugleich war dies alles auf eigene Weise besonders, umgeben von der schwer zu fassenden Aura eines Nachtmahrs. Manchmal tauchte ein Ereignis nur in symbolischer Form auf. Oder in einem anderen Bühnenbild. Zeitverschoben, verzerrt, spiegelverkehrt. Frommer wusste, dass Thereses Träume keine gewöhnlichen Träume waren, dass sie über den eigentlichen Schlaf hinausreichten, ihre Wohnung erfüllten wie Weihrauchduft. Und er verstand, dass er mit den Träumen seiner Schwester verbunden war. Wie war das möglich? Frommer wunderte sich nicht darüber. Was anderen außergewöhnlich hätte erscheinen können, war ihm eine gängige Erfahrung, von jeher vertraut. Thereses Träume waren auch seine Träume, waren Teil seiner Wirklichkeit, ja, vielleicht zeigten sie gar das wahre Gesicht der Welt. Solange Therese im Wachzustand verblieb, aufräumte und kochte oder die Wohnung verließ, um einzukaufen, galten die üblichen, bekannten Regeln: Die Gegenstände dienten einem gewissen Gebrauch, und die Verstorbenen waren für immer gegangen. Doch wenn Therese einschlief, nahm die Welt für ihren Bruder eine andere Farbe an, nicht für die Augen, sondern für die Seele. Jetzt wurde die Welt bedeutsam. Alles Offensichtliche schien nun relativ, Bezeichnungen wie »hier« und »jetzt« verloren sich, und die Bilder in Frommers Kopf nahmen klare Umrisse an, vermengten sich mit den Gedanken der Schlafenden. Je länger dieser Zustand andauern und sich entfalten konnte, desto deutlicher trat alles zutage. Aber was war das genau – alles? Ein Land, das dem Meer entstieg, neu, aber keineswegs fremd; ein neues Bild der Welt, das unter dem Gemälde zum Vorschein kam, das gemeinhin Wirklichkeit hieß. Die beiden Sphären rangen noch eine Weile miteinander, bis die neue Welt die alte verdrängt hatte. Frommer erlebte seine Umgebung als unwirklich, den nächsten Schritt aber vermochte er nicht zu tun, er stand an einer unsichtbaren Grenze. Daher rührte sein Interesse am Spiritismus – er wollte diese Grenze überschreiten, ohne die Distanz aufgeben zu müssen. Hätte es sich mit jäher Macht vollzogen, Frommer wäre verrückt geworden oder hätte aufgehört, überhaupt an irgendetwas zu glauben, wie es so manchem Gelehrten schon widerfahren war. Beim Spiritismus gab es nur zwei Haltungen: »Ja« oder »Nein«. Jegliches »Ja, aber« hätte ihn seiner Bedeutung beraubt.

Frommer gehörte also zu jenen Begnadeten, die nicht wussten, aber glaubten. Und begnadet waren auch jene, die eine Ahnung hatten und glaubten. Seine Schwester, die mit den Stricknadeln klapperte und schlief, sah Geister. Sie sagte, sie sehe sie über die Zimmerwand huschen wie Figuren in einer Laterna magica. Vor etlichen Jahren hatte sie als Medium an Séancen teilgenommen und mit Geistern gesprochen. Diese Gabe aber war ihr abhandengekommen. Frommer wusste, dass der Weg, derlei Phänomene zu verstehen, über die Erkenntnis seiner selbst führte, über das Verständnis der Vergangenheit und der Strömung, mit der dieselbe in die Gegenwart mündete. Doch es gelang ihm nicht, in seinem Leben die verborgene Ordnung zu erblicken.

Therese und Walter

Therese und Walter waren Kinder eines preußischen Arztes, Diplomaten und Reisenden, eines alles andere als durchschnittlichen Menschen, und der schlesischen Adligen Anne-Marie von Hohenburg. Eine Liebesheirat war es gewesen, trotz des großen Altersunterschieds. Etwas mehr als ein Jahr später wurde Therese geboren, gezeugt während der nicht enden wollenden Hochzeitsreise. Die Geburt und das Kindbett hielten die Frommers für einige Wochen in Marokko fest. Dann setzten sie die Reise fort, in die Vereinigten Staaten und nach Mexiko. Mit der Zeit, die im Rattern von Zügen verging, im Glucksen des Wassers, das an Bordwände schwappte, wurde deutlich, dass mit dem Mädchen etwas nicht in Ordnung war. Die Kleine kränkelte, bekam erst spät ihre Zähne, wollte nicht anfangen zu laufen, und von Zeit zu Zeit erlitt sie Krampfanfälle. Bei der Mutter löste das einen Widerwillen gegen das Kind aus. Sie gaben das Mädchen in New York bei einem Spezialisten in Behandlung, später kam noch ein Hypnotiseur zum Zuge. Doch anstatt dem Kind zu helfen, hypnotisierte er die Mutter. Das Echo dieser ebenso stürmischen wie exaltierten Liebschaft hallte bis nach Europa. Anne-Maries Familie hätte ihr die Episode verziehen, wäre sie nicht kurz darauf mit dem Sekretär ihres Mannes durchgebrannt. Als Frommer sie aufgespürt hatte, flehte sie ihn auf den Knien um Vergebung an. Doktor Frommer machte es sich später zum Vorwurf, dass er nicht damals schon bemerkt hatte, in welcher geistigen Verfassung sie gewesen war. Was er zunächst noch einem unausgeglichenen Charakter hatte zuschreiben wollen, verwandelte sich schließlich in Wahnsinn. Als sie in Mexiko angelangt waren, brachte sie Walter zur Welt. Zwei Monate verließ sie das Bett nicht, sprach kein einziges Wort. Bis sie eines Tages plötzlich aufstand und mit den Kindern nach New York zurückkehrte. Diesmal suchte Frommer nicht mehr nach ihr, angeblich verschwand er Richtung Panama. Und ward nicht mehr gesehen. Gerüchte kursierten, er wäre jetzt ein amerikanischer Spion.

Anne-Marie war eine Weile als Suffragette aktiv, dann wandte sie sich dem Mediumismus und dem Okkultismus zu. Sie trat der Theosophischen Gesellschaft bei, wo sie Helena Blavatsky kennenlernte und zu ihrer Meisterin erkor. Einmal brachte sie die kleine Therese zu ihr. Die berühmte Helena Blavatsky ging in die Hocke, sah dem Mädchen tief in die Augen.

»Sie hat eine zu große Seele. So mächtig ist sie, dass sie den Leib erdrückt.«

Kurz darauf wurde Therese schwer krank. Sie lag schon im Sterben, und es war wohl nur der »mächtigen« Seele zu verdanken, dass sie die ständigen Krampfanfälle und das verzehrende hohe Fieber überstand. Behandlung und Rekonvaleszenz kosteten eine Menge Geld. Anne-Maries Familie in Europa rührte sich nicht mehr. Die Geliebten, der Hypnotiseur, der Sekretär ihres Gatten und die Theosophen hielten sich bedeckt. In dieser schweren Zeit halfen ihr die Suffragetten, doch als sie ihr nahelegten, ihre zerrütteten Nerven in einer guten Privatklinik behandeln zu lassen, wies sie ihnen die Tür. Etwas musste geschehen sein mit ihrem Herzen, ihrem Verstand – gefühlskalt und abwesend war sie geworden. Anfälle von unbändiger Wut suchten sie heim, dann warf sie alles an die Wand, was ihr in die Finger kam. Sie begann, ihre Kinder zu vernachlässigen. Täglich nahm sie an spiritistischen Sitzungen teil, lieh sich ständig von Bekannten Geld für die Überfahrt nach Europa. Nur in helleren Momenten, die Walter noch heute an Sonnenstrahlen denken ließen, die durch eine Wolkendecke brechen, nahm sie den Kleinen auf den Schoß, drückte ihn wortlos an sich. Therese schenkte sie keine Beachtung mehr.

Als die Schiffsfahrkarten endlich ergattert waren und alles gepackt bereitstand, schoss sich Anne-Marie mit der Pistole ihres Mannes in den Mund. Das war 1879. Therese war zwölf, Walter sieben.

Nun gingen die Kinder von Hand zu Hand, bis sie mithilfe der Deutschen Botschaft zurück nach Europa gebracht werden konnten – nach Schlesien. Sie gelangten in die Obhut der hochnäsig-kühlen Großmutter, die sie sogleich in entsprechende, weit von ihrem Zuhause entfernt liegende Internate steckte.

Nur zu Ostern und zu Weihnachten sahen sich die Geschwister, es waren die einzigen Augenblicke der Freude und des Glücks. Geradezu gierig verbrachten sie die freie Zeit miteinander, und diese stand auch reichlich zur Verfügung, denn die Großmutter ging ihnen, wo sie nur konnte, aus dem Weg. Der Anblick der Kinder löste ungute Gedanken in ihr aus.

»Gott, wie ist das Leben grausam.«

Unzählige Male hörten die Kinder diese Worte von ihr.

Das Schloss der Großmutter von Hohenburg lag in der melancholischen Landschaft bei Schweidnitz. Das zweigeschossige Gebäude stand genau an der Grenze zwischen einer Niederung und einem Vorgebirge. Durch die Fenster an der Süd- und der Westseite blickte man auf die Berge. Nach Osten und nach Norden hin sah man die gleich einem Tischtuch sich breitende Ebene. In dem Schloss wohnte noch ein Bruder der Großmutter, ein wunderlicher Alter, der sich seiner Schwester gänzlich unterordnete. Und ein Vetter, Rainer, der sich kaum blicken ließ. Es hieß, er schreibe an einem philosophischen Werk, vielleicht auch an einem Roman.

Im Leben Thereses und Walters spielte Rainer die Rolle eines Vaters und Freundes. Es genügte, dass er sich für sie interessierte, wenn sie ins Schloss kamen, mit ihnen einen Spaziergang durch den weitläufigen Park machte, der mit Buchen bestanden war. So alt waren die Bäume, dass sie aussahen wie vorsintflutliche Ungeheuer, die sich mit ihren Pranken in die Erde krallten. Er fragte sie dann nach New York und bedauerte, dass sie nicht mehr wussten, welche Kakteenarten in Mexiko wuchsen. Rainer sagte ihnen auch, dass ihre Mutter verrückt gewesen war. Bis dahin hatten die Kinder gedacht, dass verrückt sein bedeute, Unordnung zu machen, Streiche zu spielen, durch den Regen zu laufen, in Pfützen zu springen, der Kinderfrau schnippische Antworten zu geben. Mit jedem weiteren Spaziergang aber verstanden sie immer mehr davon. Und Rainer entfaltete vor den beiden eine neue Art von Märchen: was es mit dem Wahnsinn auf sich habe.

»Der eine glaubt, er sei Napoleon, ein anderer hält sich für einen byzantinischen König oder Kaiser. Und er glaubt ganz fest daran. Wenn du versuchst, es ihm auszureden, wird er böse, geht vielleicht sogar auf dich los. Wieder ein anderer will sich die ganze Zeit aus unsichtbaren Fesseln befreien oder ständig Insekten verscheuchen. Und dann gibt es auch Menschen, die die ganze Zeit so heftig weinen, dass es nicht auszuhalten ist … Weil ihnen die Seele so schrecklich wehtut.«

»Kann denn die Seele wehtun, wenn sie doch nichts Materielles ist?«, fragte Therese resolut.

»Ja«, erwiderte Rainer und führte die Kinder durchs Schlosstor auf die Felder.