5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Tracey Thorn wuchs in einem der zahlreichen tristen Vororte Londons auf. Wohlbehütet und fernab der Metropole, in der in den Siebzigerjahren das wilde Leben, Punk und Abenteuer lockten, lebte sie ihr eigenes rebellisches Teenagerdasein, das sie herrlich naiv in ihren Tagebüchern festhält. Vierzig Jahre später reist sie zurück an die Orte und Schauplätze ihrer Kindheit und erzählt wunderbar von den Dramen des Erwachsenwerdens abseits der glitzernden Großstadt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 256

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Das Buch

Tracy Thorn wuchs in den Siebzigerjahren in einem der zahlreichen tristen Vororte Londons auf. Ihr Teenagerdasein war geprägt von Dingen, die sie zu verpassen schien. Ihre Tagebücher sind davon ein stilles Zeugnis. So nah an der Metropole und doch Lichtjahre entfernt, suchte sie einen Ausweg aus Suburbia.

Lange bevor sie eine gefeierte Musikern und Autorin wurde, war Tracey ein typischer Teenager: gelangweilt und zynisch und verzweifelt, nicht zuletzt wegen ihrer sie beschützenden Eltern. Lediglich die Dorfdisco, vermeintlich tiefgründige Konversation mit Gleichgesinnten und die Beschäftigung mit Popstars und der schließlich um sich greifenden Punkrevolte kündeten von einem besseren Leben.

Dreißig Jahre später besucht sie Brookmans Park und kehrt anhand ihrer Tagebücher an die Orte und Schauplätze ihrer Kindheit und Jugend zurück. Mit Witz, Verstand und einer gehörigen Portion Selbstironie erzählt Thorn von den Dramen des Erwachsenwerdens abseits der glitzernden Großstadtkulisse.

Die Autorin

Tracey Thorn ist eine Singer-Songwriterin und Autorin, die besonders für ihre Band Everything But The Girl bekannt ist, bei der sie siebzehn Jahre sang. Sie wuchs in Brookmans Park, Hatfield, Hertfordshire auf, wo sie als Minderjährige ihre erste Band Marine Girls gründete. Als Solokünstlerin hat sie vier Alben und drei Bücher veröffentlicht. Mit ihrem Mann Ben Watt und drei Kindern lebt sie in London.

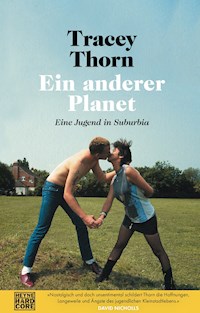

Tracey Thorn

Ein anderer Planet

Eine Jugend in Suburbia

Aus dem Englischen

von Conny Lösch

WILHELM HEYNE VERLAG

MÜNCHEN

Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel ANOTHER PLANET bei Canongate Books Ltd, Edinburgh

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.

Weitere News unter www.heyne.hardcore.de/facebook

@heyne.hardcore

Copyright © 2019 by Tracey Thorn

Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Jürgen Teipel

Lektorat: Markus Naegele

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München unter Verwendung eines Motivs von Gavin Watson

Herstellung: Udo Brenner

Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering

ISBN: 978-3-641-25747-7V001

Für Debbie und Keith

In Erinnerung an Audrey und Dennis

In Liebe

Vorwort

»You look as if you wished the place in Hell«,

my friend said, »judging from your face«. »Oh well,

I suppose it’s not the place’s fault«, I said.

»Nothing, like something, happens anywhere.«

Philip Larkin – »I Remember, I Remember«

Wenn ich mir Vergangenes vergegenwärtigen will – mich an das erinnern möchte, was wirklich geschehen ist, und nicht nur an das, von dem ich glaube, dass es geschehen ist, wenn ich darüber nachdenken will, was ich wirklich getan habe, nicht an das, was ich behaupte, getan zu haben –, dann ziehe ich meine Tagebücher zu Rate. Und bin jedes Mal entsetzt darüber, was dort steht und was nicht. Wenn ich vorne beginne, ganz am Anfang, stelle ich mir vor, wie ich damals war, an dem Tag, an dem ich mir vornahm, Tagebuch zu führen: Es war der 29. Dezember 1975, und ich war dreizehn Jahre alt. Offenbar hatte ich das Buch zu Weihnachten bekommen, und obwohl es eigentlich für das Jahr 1976 gedacht war, gab es auf den ersten Seiten Platz für die letzten Tage des Vorjahres. Ich begann also am Ende des alten Jahres, kurz bevor es sich dem neuen zuwandte.

Ich hatte mich wohl mit einem Stift hingesetzt, die freien, leeren Seiten für ein ganzes Jahr kurz durchgeblättert, dann das Buch ganz vorne aufgeschlagen und geschrieben:

29. Dezember 1975 – Mit Debbie nach St Albans gefahren. Gürtel gekauft. Keinen Pulli und keinen Rock gefunden.

Das war’s, mehr nicht. Kein fulminanter, von einem Donnerschlag begleiteter Auftakt, keine an die Welt oder künftige Leser gerichtete Selbstdarstellung, keine Absichtserklärung. Nichts im Sinne von »Liebes Tagebuch, hör dir an, was ich zu sagen habe. Hier bin ich; das bin ich. Ich will dir die Geschichte meines Lebens anvertrauen.« Nicht einmal die naive Selbstvorstellung einer Dreizehnjährigen: »Hallo, ich bin Tracey und das ist mein Tagebuch.«

Stattdessen ziehe ich einen Kreis und lasse ihn unbeschrieben. Mein Blick richtet sich auf eine Leerstelle. Und das war kein einmaliger Ausreißer; ich habe Jahre in diesem Stil weitergemacht, unzählige Einträge darüber verfasst, dass ich etwas nicht gekauft habe, nicht in der Disco war, nicht in der Schule, eine Klavierstunde abgesagt wurde, der Schulbus nicht kam. Ein Leben, das ich beschreibe durch das, was ihm fehlt und was darin nicht passiert.

Mein zweiter Eintrag ist genauso banal:

30. Dezember – »Mit Liz nach Welwyn gefahren. Nichts gekauft, außer Pommes bei Kentucky.«

Lag es an mir oder meinem Umfeld? War ich das stumpfsinnigste Kind aller Zeiten, dem nichts auffiel, das nichts erlebte und nichts dachte, oder drückte sich dadurch auch etwas aus, was in der Luft lag, etwas Vages und Undefiniertes?

Auch wenn ich heute darüber schreibe, wird mir bewusst, dass sich die Zeit und der Ort meiner Kindheit, Suburbia – die Vorstadt – der Siebzigerjahre leichter durch das definieren lassen, was nicht war, als das, was war. Brookmans Park war ein Dorf, aber eigentlich auch wieder nicht. Ländlich, aber auch wieder nicht. Eine Bahnstation auf der Strecke zwischen zwei Gegenden, die beide als etwas Besseres gelten: Die Stadt und das Land. Ein unbestimmtes Schwellen- oder Grenzgebiet. Ein Zwischending.

1. Januar 1977 – »Mit Mum und Dad nach Welwyn gefahren, wollte Stiefel kaufen, habe aber keine gefunden.«

8. Januar – »Mit Liz am Nachmittag in Potters Bar, weil sie sich Ohrlöcher stechen lassen wollte, ging aber nicht.«

Wo eine U-Bahn-Station ist, egal wie sehr sich der Ort nach »Endhaltestelle« anfühlen mag, ist London – man ist durch Tunnel und Schienen physisch mit der Stadt verbunden. Dort ist noch was los. Außerhalb des Streckennetzes der U-Bahn befindet sich ein anderes und ungewisseres Gebiet. Möglicherweise ist dort gar nichts los. Dort kann es sein, dass man sich unablässig bemüht, aber ebenso unablässig scheitert; an unzähligen kleinen Unternehmungen.

19. Januar 1979 – »Mit Deb in St Albans gewesen. Wollten schwarze Hosen kaufen, haben aber keine schönen gefunden.«

17. März – »Wollten in die Bibliothek, war aber zu.«

Als ich später einen Song darüber schrieb, »Oxford Street«, verfiel ich wieder in die Angewohnheit, den Ort durch das zu beschreiben, was ihm fehlte, durch das, was nicht da war – »Where I grew up there were no factories« –; erst im Anschluss räumte ich ein, dass es durchaus eine Schule und Geschäfte sowie Felder und Bäume gegeben hatte. Trotz der Felder gab es aber keine Landwirtschaft. Niemand hat als Bauer gearbeitet. Die Männer stiegen jeden Morgen mit der Aktentasche in den Zug und fuhren in die Stadt. Ein Naturschriftsteller hätte hier wenig gefunden, was der Beschreibung wert gewesen wäre; es gab weder Schafe noch Habichte. Eigentlich auch keine Landschaft – keine Hügel, keine Seen, nichts, was eine schöne Aussicht geboten hätte.

Und schon spreche ich wieder über das, was es nicht gab. Was ist das nur für ein Ort, der danach verlangt, dass man ihn auf so zweifelhafte Art beschreibt? Als aufsässiger Teenager hatte ich häufig das Gefühl, es gäbe einen sauberen Bruch zwischen meiner Vergangenheit und meiner Zukunft – dass ich mein altes Ich abgelegt und ein neues erfunden, mich von meiner Herkunft in Bezug auf Zeit und Ort gelöst hätte. Jetzt beim Älterwerden spüre ich dieses alte Ich in meinem Innersten. Ich glaube, ich möchte wieder Verbindung zu ihm aufnehmen. Teilweise ist das ein ganz normaler Impuls der Neugier – der auch Fernsehsendungen wie Who Do You Think You Are? oder Songs wie »Where Do You Go To (My Lovely)?« ausmacht. Ich möchte mir selbst in den Kopf schauen und mich daran erinnern, wo ich herkomme. Auch weil ich nicht so richtig glauben will, dass dieser Ort wirklich so ungenügend war, wie mein Tagebuch vermuten lässt.

Ein bisschen kommt es mir vor wie ein Fotonegativ – während andernorts das Leben in Technicolor stattfindet, voller Ereignisse und Erfolgserlebnisse, Träume und Errungenschaften. Wann immer ich versucht habe, den Ort und mein Leben dort auf den Punkt zu bringen, schrieb ich doch ein ums andere Mal: Dies ist nicht passiert und das auch nicht. Es war weder das eine noch das andere. Ich war weder hier noch dort.

2016

Ich sitze im Zug auf der Fahrt in meine Kindheit, als würde sie noch existieren, so greifbar und erreichbar wie der Ort, den ich einst verlassen habe. Auch wenn es mir vorkommt, als wäre meine Kindheit hundert Jahre her und der Ort tausend Meilen weit entfernt, sind es von der mir nächsten Station aus, Finchley Road & Frognal, doch nur dreiundfünfzig Zugminuten mit einmal Umsteigen. Wahrscheinlich sind dreißig Jahre vergangen, seit ich zum letzten Mal mit diesem Zug gefahren bin. Damals hatte ich noch kein Handy in der Tasche. Niemand hatte so was. Und ich hatte keine Kinder, dafür aber noch beide Eltern. Wahrscheinlich habe ich sie besucht.

Die London Overground-Bahn ist proppenvoll, es gibt nur noch Stehplätze, und durch die Klimaanlage ist es eiskalt, gleichzeitig verbreitet das Großstadtgewimmel eine Art Wärme, alle drängeln mit Kinderwagen, Rucksäcken und Koffern. Es ist auf urbane Weise einiges los, alle halten die Köpfe gesenkt oder sind in irgendetwas vertieft, versuchen, einen kleinen privaten Raum für sich zu schaffen. Durch Hampstead Heath und Gospel Oak, dann nach Kentish Town West, der für meine Mutter, als sie damals in London aufwuchs, nächsten Haltestelle. Zwischen hier und Camden Road wird neben den Gleisen gebaut. Wohin man schaut, ragen Kräne in den Himmel, London wächst immer weiter, jede Lücke wird gefüllt. In Highbury & Islington gehe ich zum Bahnsteig, von dem die Züge Richtung Norden abfahren und die Menge dünnt aus. Als ich auf den Zug nach Welwyn Garden City warte, sind nur noch fünf Personen übrig. Ganz hinten auf dem Bahnsteig pfeift ein Mann melodiefrei und schaurig, die Klänge verhallen im Tunnel.

Die Sitze im Zug sind mit liegen gelassenen Ausgaben der kostenlosen Boulevardzeitung Metro vermüllt. Beim Verlassen des Bahnhofs sehen wir das Emirates Stadium aus der Nähe, dann Drayton Park und einen offenbar funkelnagelneuen, blau verkleideten Wohnblock, geschwungen wie ein Schiff, und daneben noch einen – beide mit Schachbrettmuster in blau/grau, grün/grau, orange/grau. In Finsbury Park ist eine Baustelle, Arbeiter in orangefarbenen Neonwesten stehen neben großen Rammen herum. Als mein Dad in London aufwuchs, war dies seine Haltestelle. Die urbane Landschaft ist geprägt von viktorianischen Reihenhäusern, deren Rückseiten an die Zugstrecke anschließen, von Kastenfenstern und Wäscheleinen, Depots, Warenlagern und rußschwarzen, mit Graffiti besprühten Backsteinmauern. In Harringay ist ein Bauhof, »Zement und Rigips«, graue Wellblechschuppen, vom Bahnhof in Hornsey aus sieht man das große goldene Kuppeldach der London Islamic Cultural Society and Mosque. Auf einer Anhöhe links erhebt sich Alexandra Palace in seiner ganzen Pracht, Dad fuhr dort als Kind oft Rollschuh. An der nächsten Haltestelle leert sich der Zug erneut. Eine riesige stillgelegte Fabrik ist mit kantigen, geometrischen Graffitis übersät, außerdem ist da ein langer Tunnel und ein Industriegelände mit Brettern, Paletten und Backsteinhaufen.

Für die Fahrt habe ich mir ein Sandwich mitgenommen, als gäbe es möglicherweise so weit nördlich der Stadt nichts mehr zu essen. Wie auf einer Expedition in die Wildnis. Andererseits ist es auch ziemlich vorstädtisch von mir gedacht, für eine gerade mal dreiundfünfzig Minuten dauernde Zugfahrt Proviant mitzunehmen.

In New Southgate ändert sich der Stil, die Häuser sind nicht mehr viktorianisch oder edwardianisch, sondern stammen eher aus den Sechziger- und Siebzigerjahren. Niedrige Wohnblocks und ein Parkplatz, eine Reihe Kiefern, dann wieder ein langer Tunnel, gefolgt von noch mehr Grün, Bäume am Streckenrand, zwischen den Blättern blitzt eine Mauer mit Graffiti auf.

Oakleigh Park ist die erste Haltestelle außerhalb des Londoner Postleitzahlenbereichs, der Ort geht in New Barnet über: moderne Doppelhäuser und Wohnungen, kleine Gärten mit Wäscheleinen, Schuppen und Gewächshäusern aus Plexiglas, Suburbia in ihrer reinsten Form als urbaner Ausläufer, als seichteres Nebengewässer der Stadt.

Der Zug ist jetzt fast leer, was mir nicht geheuer ist und mein Gefühl verstärkt, die Umtriebigkeit und Sicherheit größerer Menschenansammlungen hinter mir gelassen zu haben. Draußen wird es immer stiller, nur der Lärm in meinem Kopf wird lauter, rivalisierende Gedanken drängen heran, ein fernes Geräusch im Hintergrund, das auch ein Schrei sein könnte, und dazu eine Stimme, die beharrlich fragt: »Mache ich das wirklich? Fahre ich wirklich dorthin?«

Immer mehr Felder und Bäume tauchen auf, und ich bilde mir ein, schon den riesigen Londoner Grüngürtel zu sehen. Auch das gehört zu den Gründen für meine Reise, für das gesamte Projekt: die Erkenntnis, dass mich die Vorstadt, in der ich aufgewachsen bin, unendlich fasziniert. Ich denke an eine Zeile von John Updike, in der er sagt, mit seinem Schreiben versuche er, »dem Profanen zu seinem schönen Recht zu verhelfen«. Mir hat die Vorstellung immer gefallen, den Blick auf das Alltägliche zu richten, oder auf das, was übersehen wird. Der Ort, aus dem ich komme, hat nichts ausgesprochen Schönes, und trotzdem spielt er in meinem Leben eine sehr große Rolle. Hat es nicht doch etwas zutiefst Respektvolles, wenn man sich einen Ort richtig ansieht und ihm ein Kompliment macht, indem man ihn der Aufmerksamkeit für würdig erachtet?

Wieder ein Tunnel, dann Hadley Wood, blühender Weißdorn, Sommerflieder unter der Last der rostfarbenen toten Blüten vom Vorjahr. Eine große Weide, Brombeergestrüpp und Weidenröschen. Offenes Land, leicht hügelige Felder unterbrochen von Hecken und erneut ein Tunnel. So viele Tunnel! Die waren mir nie aufgefallen, ich hatte nie darauf geachtet, und doch waren sie schon da gewesen, seitdem Züge sich einen Weg durch die kreidehaltigen Hügel um das Londoner Becken herum bahnen mussten.

Fast da. Potters Bar. Ein Parkplatz, ein Sainsbury’s Supermarkt, ein Blick auf die Geschäfte der High Street, definitiv vorstädtisch. Wir sind nicht mehr in London, Toto. Birken, ein gehisster Union Jack, rechts der Golfplatz und der Parkplatz, der eigentlich in meiner Geschichte gar keine Rolle spielt, außer dass er mir keine Ruhe lässt, weil dort, Jahre nachdem ich weggezogen war, ein Mord verübt wurde. Solarkollektoren links, und dann sind wir da, Häuser inmitten des sanften Grüns: Brookmans Park.

Brookmans Park in der Grafschaft Hertfordshire inmitten des grünen Meeres vor Londons Küste. Es führt zwar kein Fluss hindurch, dafür aber eine Eisenbahnstrecke, die der Grund für die Entstehung des Ortes ist. Der Bahnhof – 1926 von der London and North Eastern Railway (LNER) eröffnet – befindet sich vierzehn Meilen nördlich von Kings Cross auf der East Coast Main Line, was seine Lage für Pendler perfekt macht und die Entwicklung der Ortschaft seit den Dreißigerjahren geprägt hat. Ich wurde 1962 hier geboren, im vorderen Schlafzimmer unseres Hauses. Meine gesamte Kindheit über habe ich geglaubt, ich würde in einem Dorf auf dem Land leben. Selten traute ich mich weiter als in die Grundschule um die Ecke oder die Geschäfte am Marktplatz. Ich blieb höchstens mal stehen, um dem Pferd auf der Weide am Bahnhof ein Stück Würfelzucker zu geben.

Man konnte die Ortschaft in drei Richtungen verlassen, und egal, für welche man sich entschied, schon bald befand man sich auf freiem Feld.

Es gab einen Mietstall namens Raybrook Farm, wohin ich meine Freundin Liz begleitete, die auf einem Pony ritt, während ich mich irgendwo herumdrückte, weil ich nicht reiten wollte. Neben der Grundschule lag Peplins Wood, wo wir mit laminierten Tafeln voller Fakten über Eichhörnchen und Eichen, einheimische Pflanzen und Käfer die Naturlehrpfade abliefen. Im Frühling fischten wir Kaulquappen und gingen auf Exkursion zu den Hasenglöckchen, sahen blühende Teppiche in der Farbe von Kinderaugen, die den Himmel in den Wald hinunterzuziehen schienen. Wenn wir in den Sommerferien im Wald spielten, Höhlen bauten und Banden gründeten, Jungs gegen Mädchen, wurde die Atmosphäre der Unschuld verdrängt, und es lag Bedrohlichkeit in der Luft. Später als ich Herr der Fliegen las und Blue Remembered Hills schaute, bekam ich eine Ahnung davon, was damals so namenlos erschreckend wirkte.

Die Häuser meiner Freunde und Freundinnen grenzten an Felder. Eines Sommerabends, ich war ungefähr acht, verlief ich mich mit Sandra im hohen Weizen. Als ich nach Hause kam, viel zu spät und deshalb sowieso schon in Schwierigkeiten, strömten mir Tränen aus den wegen meines Heuschnupfens blutunterlaufenen Augen. Ich hatte Angst gehabt. Die Wiesen waren mir plötzlich fremd und unwegsam erschienen, kein Pfad hatte hindurchgeführt. Ich hatte Angst gehabt, mich zu verirren, zu spät zu kommen, verfolgt zu werden; die Dunkelheit würde über uns hereinbrechen, uns dort einschließen, in der Kälte, die ein englisches Feld in der Abenddämmerung überfällt, auch am Ende eines warmen Tages.

In Gobions Wood – früher Teil eines alten Anwesens, inzwischen aber ein öffentlich zugänglicher Park – waren mein Vater und mein Bruder Keith manchmal morgens früh um fünf zum Angeln an den See gegangen, hatten dort im Morgengrauen neben anderen oliv gekleideten Männern und deren Söhnen bei einer Thermoskanne Tee geschwiegen. Während der Hitzewelle im Sommer 1976 war der See ausgetrocknet, im Winter dafür häufig zugefroren. Er lockte uns, trotz der warnenden Filme, die wir in der Schule gezeigt bekamen, dort Schlittschuh zu laufen. Außerdem gab es einen Spielplatz, wo Teenager auf den Schaukeln oder dem schwarzen Holzkarussel herumlungerten, das von zwei Leuten angeschoben werden musste, damit es sich überhaupt in Bewegung setzte. Insgesamt eignete sich der Platz aber weniger zum Spielen als zum Rauchen.

Im Herbst lagen kleine zermatschte rote Äpfel auf dem Gehweg, und in der feuchten Luft hing der Geruch nach Feuer: Mum verbrannte Laub im Garten und Abfälle in einem Metallofen; Dad sammelte saure Cox-Orange-Äpfel und wickelte sie in Zeitungspapier. Der Winter brachte Schnee, einmal fiel sogar Ostern noch so viel, dass wir einen Iglu im Garten bauten, Platten aus glasigem Eis vom Teich als Oberlichter ins Dach einsetzten, wie in einem modernen Scandic Hotel. Den Sommer verbrachte man im Garten, jeder bekam ein eigenes Beet, das mit Kieselsteinen und Muscheln abgegrenzt war. Ringelblumen und Löwenmäulchen wuchsen dort. Wir öffneten pelzige Lupinenhülsen, pulten die winzigen Samenperlen heraus und verdienten uns ein Taschengeld, indem wir Vogelmiere und Ehrenpreis rupften.

Unser Umgang mit der Natur bestand aber vor allem darin, sie zu töten: Wir sammelten Rosenblätter und stellten in einem Marmeladenglas Parfüm daraus her, wir fragten uns, warum sich der Inhalt innerhalb von nur fünf Minuten in eine stinkende Brühe verwandelte, legten Raupen in einen mit Blättern ausgekleideten Schuhkarton, bohrten Löcher in den Deckel und wunderten uns, wenn sie innerhalb von nur ein oder zwei Tagen verschrumpelten und starben. Wir ließen die Knospen von Fuchsien platzen, obwohl Dad uns erklärte, dass wir damit die Blüten zerstörten. Unser Garten grenzte hinten an den der Familie Griffin, und zwischen uns stand eine alte Eiche, unter der sie, in einer Kiste, einen Hasen hielten. Einmal, als die Griffins im Urlaub waren und wir uns um ihn kümmerten, brachen Ratten ein. Wir wollten ihn füttern und ihm Wasser geben, fanden ihn aber tot im Käfig. Sein weißes Fell war voller Blut.

Jedes Jahr nahm ich am Schulfest der Grundschule teil. Village Day nannte es sich. Dort gab es die üblichen Krimskrams- und Kuchenstände, eine Tombola und eine Wurfbude, und einen Maibaum, um den herum ich tanzen lernte. Gibt es etwas Ländlicheres, Traditionelleres? Dem Anschein nach handelte es sich um ein authentisches und historisches Fest, es war aber wie alles andere erst relativ neu ins Leben gerufen worden und zwar vom Direktor der Grundschule, der bei den Feiern ursprünglich Geld für den Bau eines Schwimmbads hatte sammeln wollen – wo wir im Sommer mit Schwimmflügeln und Rüschenbadeanzügen froren und auf weißen Styroporbrettern auf und ab strampelten. Unlängst erfuhr ich, dass das Becken inzwischen zugeschüttet wurde.

In der Nähe gab es aber auch Orte mit echter Geschichte. In St Albans, wo ich als Teenager häufig hinfuhr, gab es römische Mauerreste. Eine Abtei. Georgianische und viktorianische Häuser. Privatschulen, jeweils eine für Mädchen und eine für Jungs. Außerdem einen mittelalterlichen Uhrturm, unter dem wir uns trafen, um in dem mittelalterlichen Pub, The Boot, trinken zu gehen. In Hatfield gab es das Hatfield House aus dem Jahr 1611, unweit der Überreste eines noch älteren königlichen Palastes, in dem Elizabeth I. aufgewachsen war. In der Altstadt von Hatfield befanden sich denkmalgeschützte Häuser aus dem siebzehnten Jahrhundert, in der Nähe aber auch denkmalgeschützte modernistische Gebäude. Richtig Altes und richtig Neues.

Im Gegensatz dazu hatte Brookmans Park gar keine Geschichte, war eine farb- und charakterlose Siedlung bestehend aus kleinen Schachtelhäuschen, die offenbar über Nacht aus dem Boden geschossen waren, mitten im Nirgendwo. Bevor der Ort gebaut wurde, war hier nichts; eine Bühnenkulisse in einer leeren Landschaft. Zumindest dachte ich das, bis ich anfing, genauer hinzusehen. Tatsächlich hatte das Gelände wie aller Grund und Boden in England einmal jemandem gehört, und zwar über lange Zeit ein und derselben Familie, den Gaussens, die auch Brookmans Estate, einen Herrensitz mitsamt Park, Feldern und Wäldern besaßen. Peter Gaussen, damals Governor der Bank of England, hatte es 1786 für sechzehntausend Pfund gekauft, und seine Familie und seine Nachfahren lebten dort hundertfünfunddreißig Jahre lang.

Während der Eigentümer 1891 auf seiner Jacht unterwegs war, brannte das Herrenhaus nieder und wurde nie wieder aufgebaut. Stattdessen baute man die Stallungen um, und 1906 wurde das gesamte Anwesen der Tochter Emilia und ihrem Ehemann Hubert Ponsonby Loftus Tottenham übertragen. Es folgten finanzielle Schwierigkeiten, Darlehen und Hypotheken, der soziale Abstieg der landbesitzenden Familien, und ab 1914 wurden Teile des Besitzes verkauft. Die Familie wohnte in reduziertem Maßstab weiterhin im umgebauten Pferdestall. Als 1923 fast vierhundert Hektar des Grundbesitzes an ein Bauherrensyndikat verkauft wurden, war es auch damit vorbei. Letzteres gründete ein Unternehmen mit dem Ziel, dort eine Siedlung für Pendler entstehen zu lassen.

Ursprünglich hatte der Plan den Bau einer Gartenstadt nach dem Vorbild von Welwyn Garden City vorgesehen, das 1920, nur fünf Meilen von Brookmans Park entfernt, angelegt wurde. Geplant war eine sehr viel größere urbane Siedlung um einen Marktplatz herum, aber allmählich wurde das Projekt immer mehr verkleinert. Nach der Eröffnung des Bahnhofs begannen die Bauarbeiten. Von Anfang an gab es Auseinandersetzungen über die Notwendigkeit dessen, was wir heute als bezahlbaren Wohnraum bezeichnen, wobei man damals von »workmen’s cottages« sprach. 1928 wurden die einzigen subventionierten Häuser gebaut. Weitere waren zwar in Planung, wurden aber nie realisiert, da die Bauherren behaupteten, sie könnten es sich nicht leisten, Immobilien zu errichten, die nur geringe Mieten abwerfen würden. Schon damals war der Wohnraum auf sozialen Aufstieg angelegt, weniger darauf, ihn erschwinglich zu halten. Einige der bereits angesiedelten Hausbesitzer lehnten den Bau von Bungalows ab. Der Streit wurde erst beigelegt, als man sich darauf verständigte, »bessere Bungalows« bauen zu wollen.

Bessere Bungalows.

2016

Ich steige aus dem Zug und gehe die Stufen der über die Gleise führenden Fußgängerbrücke hinauf. Auf der offenen Treppe wird mir schwindlig, und mir fällt ein, dass meine Mum immer Probleme hatte, hier rauf- und runterzugehen, weil sie beim Blick in den Abgrund aus dem Gleichgewicht geriet. Was man sieht, ist aber eher frisches Grün, Eichen an der Autobrücke, der vom Rispengras fast überwucherte Fußweg. Ein Schild weist den Weg zu den Geschäften und dem Golfplatz, auf einem anderen findet sich der beruhigende Hinweis: »Überwachungskameras sind zu Ihrem Schutz installiert«.

Direkt neben dem Bahnhof entstehen sechzehn neue Luxushäuser, eine kleine Siedlung, die sich wohl gegen die Bürokratie und die Empörung der einheimischen Opposition durchgesetzt hat. Der alte Streit um den Londoner Grüngürtel ist hier noch im Gange: Neue Wohnprojekte werden hitzig debattiert, viele Anwohner wollen verhindern, dass Brookmans Park weiter expandiert und der grüne Puffer zwischen hier und London verschwindet. Im Ort ist das Thema ein heißes Eisen.

Die Geschäfte auf dem Weg vom Bahnhof in die Ortsmitte befinden sich noch genau dort, wo sie früher waren – unverändert in Stil und Größe –, nur die angebotenen Waren und Dienstleistungen haben sich teilweise verändert. »Cutting It Fine«, der Frisiersalon, befindet sich neben einer Weinhandlung, die lange ein ganz normaler Getränkeladen war. Dann kommt eine neue Praxis für Osteopathie und ein Dönerimbiss, der auch Burger und Pizza anbietet. Eine chemische Reinigung, ein Teesalon und ein indisches Restaurant, in dessen Räumlichkeiten einst ein Laden für Wolle untergebracht war. Einer von insgesamt vier Immobilienmaklern, einer von sechs Kosmetiksalons, außerdem ein weiterer Inder und das »Wing Wah Garden«, das 1977 eröffnet hatte und damals das erste Restaurant mit »ausländischem« Essen war. Es hatte uns auf den Geschmack der großen weiten Welt gebracht und all unsere Beschränktheit und Vorurteile bloßgelegt. Eine Familie aus dem Ort hatte damals erklärt, sie wolle wegziehen, sollte ein chinesischer Imbiss eröffnen, was bei mir zu Hause zu einem wahrhaftig denkwürdigen Streit führte, als meine Mum rechtfertigend einwandte, nicht nur in Brookmans Park würden viele so denken, woraufhin ich erwiderte: »Nein, Brookmans Park hat wirklich kein Monopol auf Rassismus!«

Ich war stolz auf meine Verwendung des Begriffs »Monopol«, den ich gerade erst gelernt hatte, und erwartete eigentlich Beifall. Stattdessen erntete ich Zorn und anschließend Schweigen. Ich höre mich noch, wie ich es sage und ein kleines bisschen arrogant dabei klinge. Ein bisschen wie ein Teenager. Aber ich denke immer noch, dass ich recht hatte.

Am Fischgeschäft biege ich links ab und gehe vorbei an einem kleinen Gemüseladen (donnerstags geschlossen), einem weiteren Frisiersalon und einer Zahnarztpraxis, wo früher die KFZ-Werkstatt war. Die Drogerie ist noch dort, wo sie immer war, und daneben der Co-op, ebenfalls dort, wo er immer war. Hier hatte ich meinen ersten Samstagsjob. Dann kommen zwei weitere Immobilienmakler, der Kosmetiksalon »Beauty in the Park« und – in dem Ladenlokal mit dem wunderschönen geschwungenen Schaufenster aus den Dreißigerjahren, das früher ein Gemüsehändler / Zoofachgeschäft war – der Hundesalon »Groomers on the Green«. Schön zu sehen, dass die Bibliothek noch da ist und auch noch geöffnet hat. Und auch die Bäckerei ist immer noch eine Bäckerei, der Zeitungskiosk noch ein Zeitungskiosk, der Spielzeugladen noch ein Spielzeugladen, der Metzger ein Metzger und der Friseur immer noch ein Friseur, auch wenn er sich jetzt »Haar-Boutique« nennt. Als ich durchs Schaufenster spähe, sehe ich die halbmondförmigen Tische, die Stühle mit den halbrunden Rückenlehnen und die an der Decke befestigten Trockenhauben; alles unverändert seit den Siebzigerjahren.

Das Heimwerkergeschäft ist jetzt auch ein Chinarestaurant. Unglaublich, dass die Leute die Eröffnung von nicht weniger als vier Restaurants mit »ausländischem Essen« überlebt haben. Man könnte fast annehmen, dass es ihnen inzwischen doch schmeckt. Abrupt springen wir mit »Body in Balance«, wo man sich auf die Behandlung von Rückenschmerzen spezialisiert hat, in die Gegenwart, und ich sehe, dass sich dort, wo einst die Bank war, jetzt eine Bio-Reinigung befindet. Es sind ebenso viele Geschäfte wie eh und je, neununddreißig, und sehr viele davon sind noch dieselben wie früher.

Während ich herumlaufe, fällt mir auf, wie gut es dem Ort zu gehen scheint. Ländlicher Niedergang ist hier nicht spürbar. Offenbar werden keine Geschäfte und Kneipen, Schulen und Bibliotheken geschlossen, und es fahren auch nicht immer weniger Busse und Züge. Brookmans Park scheint größtenteils von solchen Dingen verschont geblieben zu sein, ganz im Gegensatz zu dem, was wir vielleicht als das »echte« Land bezeichnen könnten, das in vielen Regionen vernachlässigt und verschandelt wurde. Einige Geschäfte, Gehwege und Straßenbeläge wirken ein bisschen verbraucht, etwas überholungsbedürftig, aber das ist auch schon das Schlimmste, was man sagen kann. Ich gehe weiter, will mir die Kirche ansehen, wo das Dröhnen durchfahrender Züge laut zu hören ist. Solarkollektoren auf dem Dach eines freistehenden Hauses.

1976

Ein Taschenkalender mit rotem Ledereinband im Format 10x8 cm. Zwei Seiten pro Woche, was für drei kurze Sätze pro Tag Platz ließ. Vorne drauf steht »Haig«, und innen drin, neben einem Bild von zwei Flaschen: »Haig – Britain’s Largest Selling Scotch Whisky. Don’t Be Vague. Ask For Haig.« Es folgen drei oder vier Seiten mit Umrechnungstabellen, den gesetzlichen Feiertagen und einer »Wein-Tabelle« mit Bewertungen der Jahre von 1948 bis 1973; jeweils null bis sieben Punkte gibt es für Bordeaux, Rotburgunder, Weißburgunder, Sauternes, Champagner und Port. Und damit ich bloß nicht vergaß, wo ich nicht wohnte, eine Karte des Londoner U-Bahn-Netzes und eine Innenstadtkarte vom West End, wo ich so gut wie nie hinkam.

Es begann wieder kurz vor Ende des alten Jahres, erneut mit Einträgen darüber, dass ich keinen Pulli oder keinen Rock gefunden und außer Pommes nichts erstanden hatte. Dieses Mal allerdings beschloss ich das Jahr in Hochstimmung. Mit folgendem triumphierenden Eintrag am Silvesterabend: »Liz kam heute morgen rüber, und ich hab was in der Drogerie gekauft.«

Ich war dreizehn Jahre alt, das Leben war langsam und gleichförmig, und es ereignete sich sehr wenig – das aber immer wieder: »Mit Deb nach St Albans gefahren, nach Hatfield, Potters Bar und Barnet!!! Nichts gekauft, außer einem Schreibblock mit den Peanuts drauf.« Oder: »Wollte Deb anrufen, aber sie ist nicht drangegangen.«

Meine emotionale Spannbreite beschränkte sich auf Gefühle für David Essex. Nichts und niemand sonst schien eine derartige Leidenschaft in mir zu entfachen. Auf einer mit Herzchen und den Worten »schluchz schluchz« verzierten Seite beschrieb ichin allen Einzelheiten die Filme That’ll be the Day und Stardust, die jeweils vom ruhmreichen Aufstieg eines Rockstars und dessen Absturz ins drogenumnebelte Versagen handeln. Ich hatte sie mir mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund angesehen, war völlig verzaubert von so viel Schönheit und Glamour.

Das Jahr 1976 begann mit Schnee, und ich blieb mit Schnupfen zu Hause. »Auf Raybrook Farm gewesen«, da war »ein Graureiher im Garten. Er wollte die Goldfische fressen.«

Wegen der begrenzten Anzahl an Geschäften im Ort kaufte ich Sachen aus dem Katalog meiner Mutter und führte, wenn ich dann doch einmal das Haus zum Einkaufen verließ, jede noch so kleine, unbedeutende Anschaffung auf: »War in Welwyn, hab eine Gesichtsmaske gekauft.«

In meiner Freizeit schaute ich fern wie alle anderen, dieselben Sendungen wie alle anderen. Fernsehen damals war auf drei Kanäle beschränkt und hatte dadurch etwas Verbindendes, wir kannten alle dieselben Sendungen, die ich allesamt in meinem Tagebuch aufführte: »Supersonic, Upstairs Downstairs, Crossroads« und »Candid Camera … The Waltons, Little House on the Prairie, McCloud, New Faces« und »Ellery Queen … Who Do You Do?, Columbo, Survivors, Porridge« und »Monty Python’s Flying Circus … Call My Bluff, Bionic Man, New Avengers, Starsky & Hutch, Superstars« und »Kojak … The Six Million Dollar Man, Hawaii Five-O.« Samstagabends gab es einen Film: »From Russia with Love, South Pacific, I’m All Right Jack … Guess Who’s Coming to Dinner, Singin’ in the Rain, The Nutty Professor.«

Am liebsten mochte ich lustige Sendungen: The Dave Allen Show, Fawlty Towers, Morecambe and Wise, Tomkinson’s Schooldays und The Good Life,