29,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Sein letztes Meisterwerk John le Carré war ein herausragender Autor seiner Zeit. Diese mitreißende Sammlung von Briefen – an Leser, Buchhändler, Verleger, Filmemacher und Schauspieler, Politiker und Prominente – enthüllen den spielerischen, intelligenten und leidenschaftlich eloquenten Mann hinter dem weltweit bekannten Pseudonym. In den Briefen an seine Familie lernen wir den Menschen kennen. Mit Briefen an: John Banville William Burroughs John Cheever Stephen Fry Graham Greene Sir Alec Guinness Hugh Laurie Ben Macintyre Ian McEwan Gary Oldman Philip Roth Philippe Sands Sir Tom Stoppard Margaret Thatcher »Ein brillanter Schriftsteller, der viel von Wahrheit und Lüge, Identität und Verschleierung, Masken, Rollen, Schatten und Geheimnissen versteht.« The Sunday Times »John le Carrés Briefe zeigen den Autor in Höchstform; geistreich, weise und angriffslustig.« The New York Times »Ein Titan der englischen Literatur, der zu den ganz Großen gehört … im Umgang mit mir und vielen anderen charmant, freundlich und großzügig.« Simon Sebag Montefiore www.johnlecarre.com

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

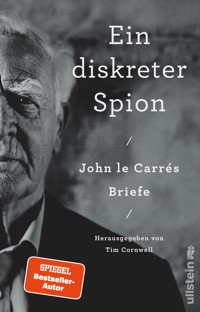

Ein diskreter Spion. John le Carrés Briefe

John le Carré wurde 1931 als David Cornwell in Poole, Dorset, geboren. Nach einer kurzen Zeit als Lehrkraft in Eton schloss er sich dem britischen Geheimdienst an. 1963 veröffentlichte er Der Spion, der aus der Kälte kam. Der Roman wurde ein Welterfolg und legte den Grundstein für sein Leben als Schriftsteller. Nach Ende des Kalten Krieges widmete er sich internationalen Themen wie Waffenhandel, den Machenschaften der Pharmaindustrie und dem Kampf gegen den Terror. Der in Deutschland hoch geschätzte Autor wurde mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet. John le Carré verstarb am 12. Dezember 2020.

Tim Cornwell wurde 1962 als dritter Sohn von David Cornwell und seiner ersten Frau Ann Sharp geboren. Er arbeitete in den Neunzigerjahren als Journalist für verschiedene britische Zeitungen in Washington und Los Angeles. Nach zwölf Jahren in den USA zog er nach Edinburgh, wo er für The Scotsman schrieb. Tim Cornwell starb im Mai 2022.

John le Carrés Name steht für Unbestechlichkeit, politische Weitsicht und eine tief empfundene Menschlichkeit. Seine Romane – Der Spion, der aus der Kälte kam, Tinker, Tailor, Soldier, Spy, Das Russlandhaus, Der ewige Gärtner oder Marionetten – wurden oft als eindringliche Warnung oder tiefere Wahrheit verstanden. John le Carré gilt als wichtiger Kommentator und Chronist seiner Zeit: der Nachkriegsjahre, des Aufbruchs in den Sechzigern, des sich zuspitzenden Kalten Krieges, des Niedergangs und Zerfalls der Sowjetunion, der Neuordnung der Welt nach dem Fall der Berliner Mauer, des Kampfes gegen den Terror, der Jahre des Brexits und des Aufstiegs von Donald Trump.

»Ein brillanter Schriftsteller, der viel von Wahrheit und Lüge, Identität und Verschleierung, Masken, Rollen, Schatten und Geheimnissen versteht.«The Sunday Times»John le Carrés Briefe zeigen den Autor in Höchstform; geistreich, weise und angriffslustig.«The New York Times

John le Carré

Ein diskreter Spion. John le Carrés Briefe

Herausgegeben von Tim Cornwell

Aus dem Englischen von Peter Torberg

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel A Private Spy. Th e Letters of John le Carré bei Viking/Penguin Random House Ltd., London.

Editorische Notiz – Wir haben im Deutschen so viele Eigenheiten der Originalbriefe wie möglich nachgebildet. Wir hoffen, Sie haben daran so viel Freude wie wir, und bitten um Verständnis!

Die Rechte an den allermeisten Illustrationen liegen bei Familie Cornwell, das Copyright der übrigen ist in der Originalausgabe, S. xiii, vermerkt. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Romane von John le Carré sind auf Deutsch im Ullstein Verlag erschienen.

© 2022 by Viereck Ltd.© der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: zero-media.net, Münchenunter Verwendung eines Umschlagdesigns von Paul Buckley Umschlagfotografie: John le Carré (David Cornwell), Hamburg 2012. © anton corbijnAutorenfoto im E-Book: © White Hare

E-Book Konvertierung powered by pepyrus

ISBN: 978-3-8437-3280-2

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Das Buch

Titelseite

Impressum

Einleitung

Anmerkung zum Herausgeber Tim Cornwell

Anmerkung zum Text

Schultage

Skirennfahrer

Oxford und Heirat

Eton

London

Deutschland

Unstet

Jane

Südostasien und

Eine Art Held

Guinness und Smiley

Die Libelle

Ein blendender Spion

Das Russlandhaus

Der Nachtmanager

Unser Spiel:

Krieg im Kaukasus und ein Buchumschlag

Russland, Cornwall und ein Rennpferd

Der Schneider von Panama

Der ewige Gärtner

Absolute Freunde

Verräter wie wir

Empfindliche Wahrheit

Der Nachtmanager

:»Der Dunst des Ruhms«

Trump und Brexit

Lockdown

Schlusssatz

Dank

Anmerkungen

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Einleitung

Widmung

Für Noah

Motto

Verzeih das lange Skriptum, aber Briefe machen einfach mehr Spaß.

– le Carré an seine Stiefmutter Jeannie Cornwell, 4. Juni 2009

Wir alle schreiben heutzutage viel zu wenige Briefe.

– an Al Alvarez, 16. September 2016

Einleitung

»Ich hasse das Telefon. Ich kann nicht tippen. Wie der Schneider in meinem neuen Roman arbeite ich mit der Hand. Ich lebe auf einer Klippe in Cornwall und hasse Städte. Drei Tage und Nächte am Stück in einer Stadt sind das Maximum. Ich treffe nicht viele Menschen. Ich schreibe und gehe spazieren und schwimme und trinke.« So schrieb mein Vater 1996 in einem unter der Überschrift »An meine amerikanischen Verleger« veröffentlichten Brief, den er an Bob Gottlieb, seinen langjährigen amerikanischen Lektor, und andere geschickt hatte.

Ich schreibe diese Einleitung auf ebendieser Klippe in Cornwall. Gestern noch peitschte der Wind um die steinernen Mauern, schüttelte und schaukelte die zähen Skimmien- und Ehrenpreisbüsche im Garten meines Vaters, das Meer war noch rauer als gewohnt und warf die rollenden Wellen zu weißen Kämmen auf. Doch heute badet der Ort in strahlender Wintersonne, die sich im sich kräuselnden Meer spiegelt, und eine Elster hüpft über den Rasen.

1969 nahm sich mein Vater einer Reihe von drei baufälligen Häuschen und einer angrenzenden Heuscheune an, baute sie um und erweiterte sie über fünfzig Jahre hinweg, fügte Bibliothek und Arbeitszimmer hinzu und schuf seinen eigenen Künstlergarten mit verborgenen Rasenflächen, Skulpturen und dicken Mauern aus großen behauenen Steinen.

»Ich habe hier buchstäblich überwintert und so gut wie niemanden zu Gesicht bekommen«, schrieb er 1972 seiner Stiefmutter Jeannie, nachdem er die Gebäude und etwa eine Meile wilder Küste von einem ortsansässigen Farmer gekauft hatte. »Und ich arbeite sieben oder acht Stunden am Tag an einem neuen Buch, nur ein Krimi, um die Zeit herumzubringen … ich stehe morgens um sieben Uhr früh auf, begleitet von einem Sturm, der mit hundertzehn Stundenkilometern bläst und seit vier Tagen nicht nachlässt, und nur die blöden Stromausfälle leisten mir Gesellschaft – aber ich genieße das sehr und erfreue mich an meiner Arbeit, den Feldern, der See und dem Kartoffelacker, der zum Grundstück dazugehört.« Bei dem Buch, »nur ein Krimi«, handelte es sich um Tinker, Tailor, Soldier, Spy.

Mein Vater, der nach einem Sturz im Dezember 2020 an einer Lungenentzündung starb, war mutig, wenn es darum ging, auszusprechen, woran er glaubte, mutig, wenn es um die Orte und Themen ging, die er in seinem Schreiben anpackte, und mutig darin, wie er sich Krankheiten stellte. Er erfand eine Sprache für den Krebs, gegen den er lange ankämpfte, dem er aber nicht erlag. Er legte sich eine an P. G. Wodehouse erinnernde medizinische Fachsprache zurecht, die zugleich nach Spionage klang: Der Arzt, der seine Prostata untersuchte, war der Konteradmiral, strapaziöse Untersuchungen waren »Räudebäder«, und Dosen tödlich starker radioaktiver Medizin waren »Atomschläge«. Er war mutig in der Art, wie er sich um meine Stiefmutter Jane kümmerte, die zum Zeitpunkt seines Todes bereits schwer vom Krebs gezeichnet war und ihm zwei Monate später folgte.

»Ekelhaftes Wetter hier: mörderische Böen aus Nordost, Graupel und Regen, sehr kalt«, schrieb er mir in einer E‑Mail eine Woche vor seinem Tod. Das war häufig unsere beste Art der Kommunikation: Ein, zwei E‑Mails, stets mit einer scharfsichtigen Beobachtung, einem Lächeln, einem hochgeschätzten Bonmot. »Dabei hatten wir eine lange Phase voller Sonnenschein und Herbst. Es geht uns gut, aber Jane macht mit ihrer Chemo eine schwere Zeit durch … ich bin im Bad gestürzt wie ein Trottel und habe mir eine Rippe angebrochen, was mich ganz miesepetrig macht.«

Diesem Buch mit John le Carrés Briefen und gelegentlichen E‑Mails liegt die Absicht zugrunde, der privateren Stimme eines Mannes Raum zu geben, welcher von vielen als einer der größten Autoren der Nachkriegszeit angesehen wird. Er erhob den Spion in der Literatur zu einer Kunstform und lockte seine Leser in die Charaktere, die Sprache und die labyrinthischen Verstrickungen seiner geheimen Welt. Allerdings gibt es eine offenkundige Auslassung: Diese Sammlung enthält nur ein paar vereinzelte Briefe an seine Liebschaften, von denen es im Laufe seines Lebens eine ganze Reihe gab. Anscheinend fühlte er sich vor allem von Menschen angezogen – ob nun romantischerweise oder nicht –, die konsequent und wirkmächtig handelten, aber auch von denen, deren Verzweiflung seiner eigenen ähnelte. Als Sohn eines ausfälligen Vaters und einer Mutter, die ihn und seinen Bruder aus verständlichen Gründen verließ, als er fünf war, war er recht eigensinnig, was seine Beziehungen anging: unbeständig, fordernd, stets bestrebt zu gefallen – gleichzeitig aber auch verzweifelt darum bemüht, seine eigene Souveränität über sein Herz zu stellen, für den Fall, dass etwas, worauf er sich verließ, sich in Luft auflöste. Es sagt sich leicht, Genie sei komplex, der Wahrheit näher ist aber wohl, Traumata seien einfach. Er wird gewiss emotionale Wunden hinterlassen haben, doch ein Teil von ihm war unablässig und intensiv damit beschäftigt, darauf zu achten, dass sich in seinem eigenen Handeln nicht sein Vater widerspiegelte. Doch wie dem auch sei, er war stets ebenso ängstlich darauf bedacht, seine romantische Korrespondenz unter Verschluss zu halten, wie darauf, alles andere aufzuzeichnen; in unserem Archiv findet sich zumindest recht wenig Erhellendes zu diesem Thema.

Le Carré – und so werde ich ihn dieses Buch über nennen – veröffentlichte in jedem Jahrzehnt weltweit gefeierte Romane, von Der Spion, der aus der Kälte kam 1963 bis zu Federball 2019 und dem nach seinem Tode erschienenen Silverview 2021. Seine Werke steckten die Zeit des Kalten Krieges ab und sagten in den Jahrzehnten danach den Mächtigen die Wahrheit ins Gesicht. Doch nie – oder so gut wie nie – zog er Polemik einer guten Geschichte vor. Graham Greene nannte den jüngeren le Carré den Autor des besten Spionageromans, den er je gelesen hätte; Philip Roth und Ian McEwan zählten seine Werke zu den wichtigsten des 20. Jahrhunderts.

Nachdem Der Spion, der aus der Kälte kam meinen Vater vom Agenten des MI6 in der Maske eines jungen Diplomaten in kürzester Zeit zum weltweit gefeierten Autor eines Sensationsromans über den Kalten Krieg befördert hatte, verbrachte er sechzig Jahre seines Lebens im Licht der Öffentlichkeit. Er war bewandert in der französischen und vor allem in der deutschen Literatur und wusste schon von früh an, dass man seine Briefe sammeln, archivieren, irgendwann veröffentlichen, missbrauchen, falsch zitieren oder verkaufen würde.

In einem Brief, der sich auf diesen Seiten wiederfindet, beschreibt mein Vater F. Scott Fitzgerald als des Schriftstellers ultimativen Schriftsteller, einen Wörterbeschwörer, der »das Licht im Dunklen« behält und der »einen Regenbogen aus Schwarz und Weiß« macht. Seiner ehemaligen Geliebten Susan Kennaway schrieb er allerdings, dass drei Viertel von Fitzgeralds Briefen »unsicherer Mist« sind, »schädlich für ihn und seine Kunst, und falls irgendwann mal jemand in meinen Schubladen nach solchem Zeug sucht, dann hoffe ich bei Gott, dass ich es rechtzeitig verbrannt habe.«

In diesem Buch finden sich Briefe, die David Cornwell vertraulich und ohne Zurückhaltung schreibt; in anderen Briefen wirft John le Carré einen langen Blick über die Schulter, entwirft sein Vermächtnis für die Nachwelt und hat gleichzeitig seinen literarischen Spaß daran. Wenn schon nicht aus vollem Selbstbewusstsein, aber zumindest selbstkritisch. »Ich habe beschlossen, diesen intensiven, sorgenvollen Blick zu kultivieren und brillante, unordentliche Briefe für die zukünftigen Biografen zu verfassen. Das hier ist so einer«, schrieb er Miranda Margetson, als er noch an der britischen Botschaft in Bonn arbeitete, und fügte eine Karikatur von sich selbst an.

Mein Vater, der fünfundzwanzig Romane geschrieben hat, war ein fleißiger und gewissenhafter Briefeschreiber, von Dankesschreiben bis zur Beantwortung von Fanpost. Der Hintergrund seiner Adressaten reicht von Politik, Literatur und Verlagswesen bis zu den Künsten und seiner früheren Tätigkeit als Agent. Schauspieler und Autor Stephen Fry und der Dramatiker Sir Tom Stoppard finden sich auf diesen Seiten wieder, ebenso der ehemalige Leiter des Büros London des KGB und der ehemalige Leiter des MI6. Dazu natürlich die engsten Familienangehörigen, vor allem in seinen jungen Erwachsenenjahren.

Mein Vater war ein begnadeter Zeichner, der sich als junger Mann durchaus überlegt hat, Künstler zu werden. Dieses Buch enthält ein paar Beispiele seiner frühen Zeichnungen, Karikaturen und Illustrationen für Bücher und Magazine. Sie sind von unterschiedlicher Qualität, und man könnte sie als jugendlichen Leichtsinn abtun, aber als mein Vater 1993 eine Reise nach Russland unternahm, war er hocherfreut, Puschkins Manuskripte zu sehen und festzustellen, dass sie, wie seine eigenen, gelegentlich mit anzüglichen Kritzeleien versehen waren – bei Puschkin zumeist Billard spielende Nymphen. Als er einmal allein in London saß und Berge von Papier für seinen amerikanischen Verlag unterzeichnen sollte, begann er, sie stattdessen mit Illustrationen zu versehen – erst mit Spionen und Hunden, bei zunehmender Langeweile aber mit erheblich gewagteren Gestalten. Er versah seine frühen Briefe mit Zeichnungen, und sein ganzes Leben lang schrieb er seine Manuskripte, Briefe und Unterschriften in einer markanten, flüssigen Handschrift. Der letzte Brief in diesem Buch, den er zwei Wochen vor seinem Tod schrieb und der an seinen alten Freund, den Journalisten David Greenway, gerichtet war, umfasst vier handgeschriebene Seiten.

Stephen Fry schrieb meinem Vater als begeisterter Leser zum ersten Mal 1993, der Beginn einer unregelmäßigen Korrespondenz. »Aber diese Briefe«, schrieb er nach der Gedenkfeier für meinen Vater, »so sorgfältig und voller Engagement. Freundlich, scharfsinnig, detailliert – ich kann fast seine Augenbrauen leise rascheln hören – wie aufmerksam, so viel an Beobachtungen und Einsichten mit jemandem zu teilen, von dem man so wenig weiß.«

Als Junge schloss ich mich meinem Vater bei seinen Spaziergängen an, und wir kämpften uns Anfang der Siebziger unseren Abschnitt des frisch angelegten Küstenpfads entlang, der direkt unter unserem Haus lag. Die Landschaft Cornwalls und das Wetter, das vom Atlantik hereinkommt, spielen in den Briefen meines Vaters eine Hintergrundrolle, sind Wagner’sche Motive. In Cornwall verbrachte er intensive Schreibzeiten, hierhin zog er sich zurück, wenn das Buch erschienen war – aber er lud sich auch gern Gäste ein und nutzte die Landschaft als Hintergrund für Interviews und Fototermine.

»Ich bin gestern hier eingetroffen – weiter Himmel, schwarze Wolken, strahlende Sonne, dann blöde, schräg fallende Schauer, die einem in die Ohren klatschen, während man gerade darüber nachdenkt, vielleicht noch einen Anbau anzubringen«, schrieb er 1981 an Sir Alec Guinness. »Wir sind den ganzen Winter über hier festgesessen, und zwar in fast jederlei Hinsicht: Riesige, lang anhaltende Stürme, Regen, dichter Nebel, dann wieder riesige Stürme«, schrieb er im April 1994 an seinen lebenslangen Freund John Margetson. »Das Ergebnis davon sind drei Viertel eines sehr schlammigen, nebligen Buchs, sehr introvertiert und merkwürdig, aber ich bin ziemlich zufrieden damit, bis jetzt zumindest.« Bei dem Roman handelte es sich um Unser Spiel.

Guinness kam zu Besuch, auch viele der Briefempfänger in diesem Buch, von dem Schriftsteller Nicholas Shakespeare und dem Schauspieler Ralph Fiennes (der zusammen mit le Carré in einem Gewitter bis auf die Haut nass wurde) bis hin zu dem ehemaligen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, August Hanning. George Smiley und Ann wanderten den Küstenpfad entlang, »in der schlimmsten Phase, an die sich Smiley in der langen, verworrenen Zeit ihrer Ehe erinnern konnte«, verfolgt von einem namenlosen Schatten des Betrugs. In einer frühen Fassung von Tinker, Tailor, Soldier, Spy zog sich Bill Haydon in diese Gegend zurück.

Mein Vater schrieb den überwiegenden Teil der Briefe mit der Hand – meist signiert mit: »As ever, David.«1 Manche sind diktiert oder von seinen Entwürfen abgetippt worden – Geschäftsbriefe an Agenten oder Verleger, Briefe an Zeitungen. Manche schien er als Schreibübungen betrachtet zu haben; andere wiederum waren schnell herausgehauen, eine Art persönliches Snapchat, stets aber mit dem Gefühl, dass handgeschriebene Briefe sicherer waren, vertraulicher, weniger leicht zu fälschen oder nachzumachen.

Ein paar Jahre lang schrieb sich mein Vater aus keinem ersichtlichen Grund mit Willard J. Morse, einem Entbindungsarzt aus Maine, und teilte mit ihm schneidende und höchst zitierfähige Ansichten über Prinzessin Diana, Tony Blair und Gordon Brown. Diese Briefe tauchten bei Internetauktionen auf und waren pikant genug, um für Schlagzeilen im Guardian und der Daily Mail zu sorgen. »Machen Sie sich keine Sorgen wegen der Veröffentlichung meiner Briefe«, schrieb er im Dezember 2018 an seinen Freund Anthony Barnett, den Gründer von openDemocracy. »Sie sind ganz privat an einen Mann adressiert gewesen, dem ich niemals begegnet bin, einen im Ruhestand befindlichen amerikanischen Armeearzt, der sich unter Bush junior seinem Land entfremdet gefühlt hatte, auf die Bahamas umgezogen war und mir über mehrere Jahre hinweg in einem steten Strom an Briefen sein Herz ausgeschüttet hat. Ich antwortete ihm ebenso offen. Ich führe nicht Buch über meine Korrespondenz und hebe auch keine Kopien meiner eigenen Briefe auf, ich weiß also nicht mehr, was genau wir uns geschrieben haben. Seine Nachkommen haben wohl entschieden, die Briefe zu Geld zu machen, und scheinen Erfolg damit gehabt zu haben. Agent und Anwalt drängen mich gleichermaßen, gegen die Erben vorzugehen. Diese Scherereien brauche ich nicht. Ich habe geschrieben, was ich geschrieben habe. Finis.«

Meinem Vater war allerdings überaus klar, wie seine Worte benutzt werden konnten, und gab nie leichtfertig Zitate heraus. Der im Ruhestand befindliche Dozent Michael Hall, der ihm 2009 schrieb, bemerkte, wie sorgfältig mein Vater darauf geachtet hatte, nichts in ihrer Korrespondenz verlauten zu lassen, das als Unterstützung seiner zwei Bücher hätte gewertet werden können. Hall schrieb über die Hechte in den Teichen von Hampstead Heath, darunter »ein listiger alter Veteran, der sich nicht fangen lässt, ganz gleich, welcher Köder vor seiner Nase baumelt«. »Ein listiger alter Hecht dankt Ihnen für Ihren listigen Brief, der ihn sehr amüsierte«, schrieb mein Vater zurück.

Dieses Buch bezieht sich stark auf das Hauptarchiv der Korrespondenz meines Vaters, das nun hauptsächlich für die Bodleian Library in Oxford bestimmt ist. Es ist über mehrere Jahrzehnte angelegt worden, wurde von seinen Sekretärinnen und seiner Frau Jane geführt und in den Nullerjahren erstmals geordnet. Er behielt üblicherweise keine Kopien von ausgehenden Briefen, die nichts mit geschäftlichen Dingen zu tun hatten, doch sind ein paar frühe Briefwechsel, zum Beispiel jener mit Sir Alec Guinness, sorgfältig kopiert und aufbewahrt worden. Das Archiv ist selbst kuratiert; mein Vater entschied, welche Briefe archiviert und welche vernichtet werden sollten. Ergänzt wurde es durch die Aufnahme der Sammlungen früherer Briefe, vor allem die an seine erste Frau, meine Mutter Ann, und an Reverend Vivian Green, seinen Lehrer und Ziehvater in Oxford, der die beiden traute. Die Korrespondenz mit seiner Stiefmutter Jeannie, der zweiten Frau seines Vaters Ronnie, die uns von ihrer Enkelin Nancy geliehen wurde, war besonders erhellend; sie war eine frühe Vertraute des bekannt mutterlosen le Carré, dessen Mutter Olive ihn zurückgelassen hatte, als er fünf war.2

Bei der Recherche zu diesem Buch sammelte ich, so gut es mir möglich war, Kopien von Briefen aus Bibliotheken und Archiven, von Verlegern, Agenten, Familienangehörigen und vor allem Freunden. Mein verstorbener Taufpate Sir John Margetson, einer von sechs Männern aus dem MI6‑Ausbildungskurs meines Vaters, korrespondierte mit ihm über sechzig Jahre hinweg.

Die Ehe meiner Eltern endete schmerzhaft, aber meine Mutter hob alle Briefe meines Vaters aus einem Zeitraum von zwanzig Jahren auf, von ca. 1950 bis 1970, eine bemerkenswerte Quelle über sein frühes Leben. Dasselbe lässt sich nun leider nicht über die sehr traurige Vernichtung einer ganzen Reihe von Briefen sagen – vor allem jener an seinen ersten amerikanischen Verleger, Jack Geoghegan, einen starken Befürworter von Der Spion, der aus der Kälte kam. Sein Stiefsohn schickte meinem Vater die Briefe nach Geoghegans Tod 1999; später schockte le Carré seinen Biografen Adam Sisman mit der Auskunft, er habe sie vernichtet. Die beiden Männer hatten eine enge, vielschichtige Beziehung, doch sind alle Unterlagen darüber verloren.

Einer der ältesten und engsten Freunde meines Vaters – sein bester Freund, so seine Worte –, war John Miller, Cornwalls Maler, ehemaliger Architekt und früher mal Kollege meines Vaters beim MI5. Millers Bilder bedecken eine Wand im Familienhaus in Cornwall – er hatte le Carré an diesen Ort gebracht –, und nach seinem Tod im Jahr 2002 schrieb mein Vater an den Regisseur John Boorman: »Ich habe nicht gewusst, wie sehr ich einen Freund vermissen könnte.« John Miller hielt die Briefe meines Vaters in Ehren – »Eines Tages werden sie viel wert sein«, witzelte er immer und wies mit einem Nicken auf sie –, doch irgendwann nach seinem Tod wurden sie von seinem Partner Michael Truscott vernichtet, der ebenfalls inzwischen verstorben ist.

Fast alle Briefe an die Entwicklungshelferin Yvette Pierpaoli, die eine lange Beziehung zu meinem Vater unterhielt und der Der ewige Gärtner gewidmet ist, wurden von Yvettes Tochter nach ihrem Tod in der Küchenspüle verbrannt. Sie hatte den Eindruck gehabt, mein Vater habe eine so wichtige Rolle im Leben ihrer Mutter gespielt, dass »was immer zwischen den beiden auch war, nicht angetastet werden sollte«.

Rainer Heumann, der in seinem Nachruf im Independent von 1996 als »der einflussreichste literarische Agent Europas« bezeichnet wurde, hatte eine lange und enge Beziehung mit meinem Vater, doch es scheint, als seien die Briefe an ihn nach Heumanns Tod vernichtet worden. Den Kollegen in Heumanns Mohrbooks Literary Agency zufolge bewahrte Heumann die Briefe bei sich zu Hause auf; seine Frau Inge und er hinterließen keine Erben, und die Gegenstände im Hausstand, die keinen erkennbaren Verkaufswert hatten, hat man weggeworfen.

Es gibt vielleicht noch eine weitere Frage hinsichtlich der Briefe meines Vaters: die Unterlagen seines eigenen Vaters Ronnie Cornwell, des außergewöhnlichen Hochstaplers, der in den Werken meines Vaters auftaucht, wie in Der wachsame Träumer, Single & Single, vor allem aber in Ein blendender Spion.

Ronnies letzter Sekretärin Glenda Moakes zufolge hat mein Vater ihr erzählt, er hätte viele der Unterlagen von Ronnie nach dessen Tod 1975 vernichtet. In einem mit dem Titel »In Ronnies Court« versehenen Artikel im New Yorker aus dem Jahr 2002 beschreibt le Carré »einen Stapel brauner Kisten, die mein Vater stets mit sich herumkarrte, wenn er auf der Flucht war.« In Ein blendender Spion besitzt Rick Pym, der Hochstapler, der Ronnie nachgebildet ist, einen grünen Aktenschrank. Moakes erinnerte sich daran, dass Ronnie ebenfalls Aktenschränke hatte; sollten sich darin Briefe meines Vaters befunden haben, so sind sie verschwunden.3 Der einzige noch existierende Brief an Ronnie befindet sich in dieser Sammlung, ebenso wie eine Reihe von späteren Briefen an seine Mutter.

Wie nicht anders zu erwarten, erhielt John le Carré überdurchschnittlich viel Post von allen möglichen Spinnern. Bei jedem Buchstaben des Alphabets in le Carrés Briefarchiv findet sich ein eigener Ordner mit der Aufschrift »Schwierige Leute«. »Was zum Teufel fange ich denn mit so etwas an?«, schrieb mein Vater über einen verrückten und weitschweifigen Brief von einem Fan, der ihm schrieb, wie er bei einer Busfahrt den Verstand verloren habe, und nun erklärte, Die Libelle sei die großartigste Liebesgeschichte seit Jane Austens Stolz und Vorurteil.

Ein Fan schickte ihm ein Buch, das sich als Abschlussarbeit über eine frühe Diskussionsliste im Internet herausstellte. »Oy – Was um alles in der Welt?«, schrieb er daraufhin an meine Stiefmutter Jane und verwendete dabei seinen Lieblingsspitznamen für sie: »Oysters«. Zu einem anderen Brief, der 1994 »An den großen Schriftsteller David Cornwell« adressiert war, bemerkte er: »Ablegen unter unserer Kategorie Geistesgestörte Menschen – er schreibt und schreibt, und ich antworte nie.«

Die meisten Briefe beantwortete er allerdings schon. »Ich kann nur sehr schwer das Vergnügen beschreiben, das ich bei den gelegentlichen Briefen eines treuen Lesers empfinde, der endlich Trägheit oder Zurückhaltung überwindet und die Gnade besitzt, seine Gedanken zu Papier zu bringen«, schrieb er am 29. Januar 2010 an Ronojoy Sen aus Assam, Indien, der sich bei ihm für zweieinhalb Jahrzehnte bedankte, »die englische Sprache so wunderbar lebendig zu machen«, und besonders für die »vorzüglichen neuen Feinheiten bei jeder neuerlichen erfreulichen Lektüre« von Eine Art Held.

Als 1986 ein britisches Paar schrieb, sie wollten einen Fanclub gründen, antwortete Jane. »Manchmal muss er sich vom Rest der Welt abschotten, dann beantworte ich seine Briefe«, schrieb sie. »Manchmal bekommen wir eine recht große Anzahl an Briefen, doch handelt es sich meist um nicht mehr als nur die Bitte um ein Autogramm. Wir haben schon häufiger überlegt, ob wir uns nicht einen Standardbrief zurechtlegen, in dem man nur die Antworten ankreuzen muss, die man geben will, aber wir haben das nie über uns gebracht. Das wäre so unpersönlich und unfreundlich. Also schreibt am Ende einer von uns einen richtigen Brief.«

Die typische Routine meines Vaters bestand darin, am frühen Morgen zu schreiben, am Nachmittag einen Spaziergang zu machen und sich am späten Nachmittag um die Korrespondenz und alle anderen Angelegenheiten zu kümmern. Briefe waren nach zwei bis drei Tagen beantwortet, selten blieben sie länger als eine Woche liegen.

2011 schrieb Jonathan Turner meinem Vater in dem Bemühen, etwas über seinen eigenen Vater herauszufinden. Edward Turner war rätselhaft jung verstorben, und es ging das Gerücht, dass er als Agent tätig gewesen sein könnte. Jonathan war ganz überrascht, als er fast umgehend Antwort erhielt, wenn der Brief auch nichts enthielt, was die Geheimhaltung verletzt hätte. »Während meiner aktiven Zeit habe ich keinen Turner kennengelernt, aber das muss nichts heißen. Am einfachsten wäre es natürlich, Sie würden sie direkt nach Ihrem Papa fragen«, schrieb mein Vater mitfühlend; er schlug vor, er solle sich an die Personalabteilung des Secret Intelligence Service (SIS) in Vauxhall wenden. (Ich selbst habe schon ähnliche Anfragen von Personen erhalten, die hofften, le Carré könne ein Familienrätsel lösen.) Das war seine Standardantwort, doch manchmal wählte er eine sorgfältigere Lösung. In Der heimliche Gefährte sieht sich George Smiley einer ähnlichen Frage von trauernden Eltern ausgesetzt, und was er ihnen schließlich mitteilt, sagt viel über den Mann aus, der ihn erschaffen hat. In Das Vermächtnis der Spione sind es die Kinder von Agenten, die Antworten zu den Opfern des Kalten Krieges verlangen.

Als Erben des literarischen Nachlasses von John le Carré haben wir beschlossen, nicht lange nach seinem Tod einen Band mit einer Auswahl seiner Briefe herauszugeben. Die Veröffentlichung von Silverview 2021 und eine geplante Doku-Serie des Regisseurs Errol Morris legten nahe, dass die Zeit dafür gekommen sei. Mein älterer Bruder Simon schickte mich als literarischer Testamentsvollstrecker auf eine Reise in der Gesellschaft meines Vaters, und ich danke ihm und dem lesenden Publikum für dieses Vergnügen. Es war mir eine besondere Ehre und eine Herausforderung, da meine eigene bescheidene Karriere die eines Journalisten ist, nicht die eines Wissenschaftlers oder Biografen. Dabei habe ich meinen Vater erheblich besser kennengelernt, vor allem als jungen Mann, und ich bedaure, nicht mehr Zeit damit verbracht zu haben, ihm die einfachsten Fragen nach seinem Leben zu stellen.

Ich habe der Auswahl und der Bearbeitung keine besondere Richtung gegeben. Die Briefe wählten sich von selbst aus. Es gibt eine Besprechung auf der Rückseite von Norman Lewis’ Buch Naples ’44, das liebste der Bücher, die mein Vater mir gab: »Man liest Seite für Seite, als würde man Kirschen essen.« Dieser Vergleich ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich hoffe, jeder der Briefe hier wird einzeln verspeist: frisch, knackig, bunt, herb oder weich, saftig, vollmundig, ein wenig angegoren. Soweit möglich, werden die Briefe in ihrer ganzen Länge veröffentlicht; manche Streichungen dienen der Knappheit und der Relevanz, gelegentlich aber auch, um Identitäten und Gefühle zu schützen, denn schließlich handelt es sich um zumeist private Briefe, die recht kurz nach dem Tod meines Vaters veröffentlicht werden.

So manches Mal habe ich das Lesen der Briefe in den letzten Monaten einfach nur genossen, habe vergessen, dass ich sie bearbeiten sollte, und sie erkundet. Das Auswahlverfahren habe ich einfach damit begonnen, die besten, lesbarsten, aussagekräftigsten Briefe auszuwählen; aus ihnen ergab sich eine Erzählstruktur, die ich dann erweitert habe. Umgeben von den Worten meines Vaters hat es nicht einen langweiligen Tag gegeben.

Seit Internatstagen gehörte es zu meinem Selbstverständnis, John le Carrés Sohn zu sein, wann immer sein kastanienbrauner Rolls-Royce die Einfahrt hinaufgerollt kam, die der von Jim Prideaux’ Schule in Tinker, Tailor, Soldier, Spy glich. Mit zwölf las ich das Buch in einer Großdruckausgabe und fragte mich später, wer von uns Söhnen denn Roach sei. Mein Vater kam und hielt eine Rede vor einem Schulclub, und ich fragte ihn, ob er jemals miterlebt habe, wie ein Mann an der Berliner Mauer umgekommen sei.

Dieses Buch konnte nie umfassend sein; ich wage nicht zu schätzen, wie viele Briefe mein Vater geschrieben hat. In den Unterlagen in Cornwall sind die Briefe, die aufgehoben wurden und die zumeist nur aus den letzten drei Jahrzehnten stammen, häufig mit dem Vermerk versehen: »Handschriftlich beantwortet.« Sicherlich gibt es Briefpartner, die ich übersehen habe, und bedeutende Briefe, die in den kommenden Jahren auftauchen werden, wie ich hoffe – wie zum Beispiel jene, die den palästinensischen Kontakten im Nahen Osten vorliegen und die er schrieb, als er zu Die Libelle recherchierte (meine eigenen Anfragen bei den dortigen Archiven haben bislang keinen Erfolg gehabt), oder jene, die er Journalisten in Südostasien schrieb.

Die Aufzeichnungen zu verschickten Briefen bis zu den Neunzigern sind spärlich; danach führte die häufige Verwendung des Faxgeräts dazu, dass die wichtigsten Briefe im Original im Haus verblieben; auch Fotokopierer wurden immer häufiger zugänglich. »Ich verabscheue das Telefon und habe die wohl etwas exzentrische Entscheidung getroffen, mit Fax und Post zu leben, was zumindest die Würde des geschriebenen Wortes erhält!«, schrieb le Carré am 3. August 1994 an seinen alten Schulfreund Gerald Peacocke aus Sherborner Tagen.

Bis Mitte der 2000er verschickte mein Vater handgeschriebene Briefe per Fax; danach lernte er, mit zwei Fingern zu tippen und von Laptop und iPad aus E‑Mails zu verschicken. »Heute ist der Tag, an dem ich zum E‑Mail-Schreiber werde«, kündigte er am 17. Mai 2006 meiner Halbschwester Charlotte an. Dennoch schrieb er auch weiter per Hand. Der Journalist Luke Harding, der den Brief, in dem mein Vater sein Buch mit dem Titel Collusion lobte, sofort rahmen ließ, postulierte, le Carré sei »der letzte große Briefschreiber des 21. Jahrhunderts«. Von Anfang an war er ein ordnungsliebender Korrespondent; dass ein Brief undatiert blieb, war so selten wie ein unleserlicher Brief. Seine Handschrift alterte: Ich erinnere mich noch an die fließende, ja fröhliche Form auf einem Umschlag aus den Siebzigern; später im Leben wanderte die Handschrift kratzend abwärts zur rechten Seite des Blattes.

Mein Vater führte ein abwechslungsreiches Leben. Beziehungen folgten selten einem geradlinigen Kurs. Briefe an wichtige Partnerinnen – von denen hier ein oder zwei aus einer Gruppe von dreißig auftauchen werden – sind meist schon eigene Novellen. Es sind Gespräche über lange Zeiträume, andere immer wieder unterbrochene Dialoge.

Im Verlagswesen stellte mein Vater höchste Ansprüche an Verleger und Agenten – und »Ansprüche stellen« trifft es wohl genau –, und er wechselte sie mehr als nur einmal. Er besaß die Gabe, schnell höchst intensive Beziehungen zu Männern und Frauen gleichermaßen aufzubauen. Menschen, die sich für enge Freunde hielten, schienen schnell in Ungnade zu fallen, wenn sie sich mit einem Autor anlegten, der wieder mal Südostasien, den Nahen Osten oder Palästina hinter sich gelassen hatte und mehrere Ziele gleichzeitig verfolgte.

»Ich kann Ihnen nicht versprechen, gesellschaftlich abkömmlich zu sein«, schrieb er kaltherzig an Wladimir Stabnikow, der dabei behilflich gewesen war, le Carrés erste Reise nach Moskau zu organisieren, nachdem der Russe sich darüber verärgert gezeigt hatte, von Jane abgewimmelt worden zu sein. »Ich bin im Augenblick tief in einem neuen Buch versunken, und Schreiben ist stets eine Obsession. In diesem Zustand erwartet keiner meiner Freunde große Vertrautheit.« Und dies an eine Person, die er zwei Jahre später als einen Mann charakterisierte, dessen »kulturelles Wissen, Belesenheit und Menschlichkeit mich vom ersten Tag unserer Begegnung beeindruckt haben«.

Ronnie Cornwell geistert durch diese Briefe ebenso wie durch die Romane. Bis zu seinem Lebensende war mein Vater verblüfft über die Dinge, die Ronnie ausgeheckt hatte – wie zum Beispiel über die neuen Einzelheiten zu seinen frühen Verbrechen und Strafen, die le Carrés Biograf Adam Sisman zutage förderte. Selbst in den recht späten Briefen an seinen Bruder Tony kämpfte er noch immer gegen Ronnies Schatten an. In den frühen Briefen findet man Ronnie in Echtzeit, noch nicht durch spätere Erinnerungen ausgeschmückt, wie er mit dem jungen le Carré interagiert. In den ersten fünfundzwanzig Jahren des erwachsenen, Briefe schreibenden Lebens meines Vaters taucht er immer wieder auf und verschwindet. Die Geschichten, die Dramen und der Schmerz, die manchmal allzu exotisch wirken, um echt zu sein, waren keine Übertreibungen, keine Erfindungen.

Ronnie Cornwell scheint geglaubt zu haben, er habe meinem Vater die Kunst des Schreibens beigebracht, dabei rühmte er sich, niemals ein Buch gelesen zu haben. C. B. Wilson, der Ronnie aus Singapur kannte, schrieb meinem Vater: »Er beherrschte die englische Sprache sehr gut und schrieb die geschliffensten Briefe. Er hatte den Eindruck, diese Fähigkeit an Sie weitervererbt zu haben.« Unter den Briefen an Jeannie Cornwell findet sich einer von Ronnie, den er im Oktober 1974 geschrieben hatte, ein Jahr vor seinem Tod. »Sicherlich muss ich Dir gegenüber nicht erwähnen, wie tief mich Dein Anruf gestern früh und die dahinterstehende Absicht berührt hat«, begann er. »Ganz abgesehen vom letztlichen Ergebnis und unserer Entscheidung, was zu tun sei, ist es doch gut zu wissen, dass die Sorge um das Wohlergehen des anderen existiert, und ich hoffe, Du gehst ganz selbstverständlich davon aus, dass meine Sorge um Dich ebenso groß ist wie Deine um mich; schöner kann man es einfach nicht ausdrücken.«

Bei dem Brief ging es um ein rätselhaftes Bild, das Jeannie im Haus gefunden hatte; Ronnie drängte sie, es von Sotheby’s oder Christie’s schätzen zu lassen. »Entweder erfahren wir, dass wir auf einer Goldmine sitzen, oder wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass es sich doch nur um Schlacke handelt«, schrieb Ronnie wohlweislich. Dann wandte er sich schnell der Frage zu, wie denn der Erlös aus dem noch zu entdeckenden Meisterwerk aufzuteilen sei: Fünfzig Prozent in einen Fonds für die Kinder, aus dem Jeannie die Einkünfte beziehen sollte. »Was die restlichen fünfzig Prozent angeht, so würde ich die gern für meine eigenen Bedürfnisse verwenden, die im Augenblick recht dringlich sind«, schrieb er, doch würde er eine anwaltliche Verpflichtungserklärung eingehen, dies zurückzuzahlen, wenn erst ein angekündigter Grundstücksverkauf im Wert von 1 Million Pfund zustande gekommen sei. »Wenn ich mich für einen Augenblick über die Gründe für die Schwierigkeiten auslassen darf, die ich gerade durchmache, so entspringen diese keineswegs mangelnden Gegebenheiten, sondern allein der Liquidität, womit ich einen aktuellen Mangel an Bargeld meine.«

Der Brief ist ein Beispiel an Dickens’scher Selbstparodie. Da die Banken zögerten, den Überziehungskredit zu erhöhen, so Ronnie, sei er gezwungen gewesen, die Pferde aufzugeben, wohl auch seine Büros zu schließen und die Wohnung in Chelsea zu verkaufen. In der Zwischenzeit habe er mit dem Kopf der Rank Organization gespeist und ihm die Rechte an le Carrés neuestem Buch angeboten; dabei wollte der Autor selbst nichts damit zu tun haben. Kein Wunder also, dass mein Vater Charles Dickens sehr liebte, dass wir David Copperfield so liebten; er kaufte mir zwei alte Ausgaben davon.

Manche Gestalt hebt sich von allein ab. Das letzte Buch, das mein Vater mir gab, war Richard Greenes Biografie von Graham Greene. Greene war ein flüchtiger Bekannter im Leben meines Vaters, kein Freund – »Wir sind uns in Paris & Wien begegnet & einmal sehr kurz in London«, schrieb er Alan Judd –, aber um ihn herum bildet sich ein weiteres Motiv in diesen Briefen. Greene bot das Kernzitat für Der Spion, der aus der Kälte kam. Mein Vater, der darauf abzielte, Der Schneider von Panama zu einem satirischen Spionageroman zu machen, schrieb in der Danksagung, dieses Buch wäre »… ohne Graham Greene nie zustande gekommen. Nach Greenes Unser Mann in Havanna habe ich mich von der Vorstellung eines Nachrichtenerfinders nicht mehr lösen können.«

Die beiden Männer gerieten in den Sechzigern wegen Kim Philby öffentlich aneinander. Le Carré schrieb die Einleitung zu dem Buch des Sunday Times-Insight Teams mit dem Titel Philby: The Spy Who Betrayed a Generation, in dem er den Maulwurf des MI6 als »eitel, boshaft und mörderisch« beschreibt. Greene, der unter Philby beim SIS gearbeitet hatte und ihn als Freund betrachtete, holte im Observer zum Gegenschlag gegen eine derart »vulgäre und unwahre« Beschreibung aus. Er verglich le Carré mit E. Phillips Oppenheim, dem sehr erfolgreichen Vorkriegsautor leicht zu lesender Genreliteratur. (Ulkigerweise hat le Carré in einem illustrierten Brief an meine Mutter, in dem er seine Tage im Agentenausbildungslager beschrieb, seine Abenteuer ebenfalls mit denen von E. Phillips Oppenheim verglichen.)

Die beiden versöhnten sich wieder. 1974 schrieb le Carré nach seinen Recherchebesuchen in Südostasien an Greene und lobte die erstaunlich genaue Wiedergabe der Stimmung und Beobachtung in Der stille Amerikaner, das zwanzig Jahre zuvor erschienen war. Zwar kritisierte er Greene nie öffentlich, doch im Privaten spottete er immer wieder über dessen Katholizismus, seine politische Haltung; »Er, der in Antibes wohnte und sich in mittelamerikanische Diktatoren verliebte.«

Auch Kim Philby begegnet man in diesen Briefen unausweichlich. Mein Vater konnte gewisse Feuilletonisten nicht sonderlich gut leiden, aber Philby war der einzige Mensch, den er zutiefst hasste, wie ich mich erinnere. 1989 schloss er bei einer Reise nach Moskau kategorisch aus, sich mit Philby zu treffen; seinem Reiseführer John Roberts gegenüber sagte er, er wolle ihn »eines Tages aus zoologischen Gründen« treffen, so als handele es sich bei Philby um ein giftiges Reptil.

Auch die unbehagliche Beziehung zu England und seinen Politikern kommt hier vor. Mein Vater nahm größere Auszeichnungen in Frankreich, Deutschland und Schweden an, lehnte aber alle Ehrungen durch den britischen Staat ab. Er weigerte sich, sein Werk für literarische Auszeichnungen vorzuschlagen, und lehnte politische und königliche Ehrungen ab. In seinen Briefen ist der Premierminister Tony Blair der »Erz-Sophist« und »instinktive Lügner«, Boris Johnson der »eton’sche oik.«Leichte Bewunderung hegte er nur für Margaret Thatcher.

1950 schrieb mein Vater an meine Mutter Ann von der »grauen Gleichgültigkeit Englands«. »Ich bin England und die englischen Institutionen leid, ich bin unsere Neurosen, die Selbstzerfleischung und den Infantilismus leid«, schrieb er 1966 – wenn auch sein Überdruss ebenso viel mit seiner Ehe wie mit dem Land zu tun hat. Er hatte gerade Krieg im Spiegel veröffentlicht, eine seiner bittersten Geschichten über einen britischen Geheimdiensteinsatz, ein Roman, der sich absichtlich dem Scheitern widmet. »Englishness & die Schublade – nun, wir sind alle in Schubladen hineingeboren, aber die Briten wohl noch mehr als die meisten anderen, deshalb ist es (für mich) so interessant – und kurios universell –, über sie zu schreiben«, schrieb er seinem Bruder Tony 1999.

Bei der Arbeit an diesem Buch fand ich mich unausweichlich in den Fußstapfen eines Könners wieder – Adam Sisman, der Biograf meines Vaters. Manchmal folgte ich genau seiner Spur hin zu den Briefen. Andere Male stieß ich auf eine besonders erhellende Passage in einem Brief – nur um festzustellen, dass meine Entscheidungen sich mit den seinen deckten, was mich mal enttäuschte, mal bestärkte, und er ebendiesen Brief ausführlich in seinem Buch zitiert.

Mein Vater sprach sich gegen das Buch aus, seine privaten Ansichten zu dem Buch und seinem Autor machten weithin die Runde und wuchsen sich zu einer ausgewachsenen Kampagne gegen das Buch aus. Als mein Vater noch lebte, konnte ich die Biografie nicht mit klarem Blick lesen. Bei erneuter Durchsicht erkenne ich die Stärke von Sismans Belesenheit und seine akribische Recherche. Ich habe die Kommentare anderer Leute über die Mängel dieses Buchs gelesen, aber die Kritiker nahmen es wohlwollend auf, und nun dient es als Quelle zu einem Vater, auf die ich mich ganz verlasse, vor allem, wenn es um die frühen Jahre seines Lebens geht. Ich habe mich in diesem Buch daran gehalten, die Briefe und die Texte meines Vaters als primäre Quelle zu benutzen, doch Sismans Werk hat mir dabei stets als Landkarte und Bestärkung gedient.

In einem frühen Brief schrieb mein Vater, er sei davon ausgegangen, dass die Biografie erst nach seinem Tod erscheinen würde; in weiteren Briefen an Sisman bat er darum, sie bis zu dem Zeitpunkt zu verschieben. Dann willigte er ein, das Buch zu überarbeiten und zu seinen Lebzeiten veröffentlichen zu lassen. Schließlich hatte er mit einem anderen möglichen Biografen, dem Schriftsteller Robert Harris, vereinbart, dass die Darstellung seines Lebens nach 1972 erst nach seinem Tod veröffentlicht werden dürfe. »Ich finde, das war ein echter Fehler«, sagte ein alter Freund über Sismans Biografie zu mir. »Er hatte überaus viele Geheimnisse.«

Viele dieser Geheimnisse ranken sich um das, was le Carré sein unordentliches Liebesleben nannte. Ich allerdings habe ihn dazu gedrängt, eine Biografie in Angriff zu nehmen, um wenigstens die entscheidenden handelnden Personen und auch sich selbst befragen zu können, solange sie noch lebten.

Die meisten Spuren dieser Unordentlichkeit hat mein Vater überdeckt. Vor ein paar Jahren besuchte ich eine Frau, an die ich mich mit lebhafter, warmer Zuneigung aus meiner Kindheit erinnerte und die mich als »kleinen Timbo« auf ihren Knien hatte hüpfen lassen. »Er war schon so einer«, sagte sie, mehr nicht. »Er war schon so einer.« Als ich ihn ein paar Jahre vor seinem Tod nach der Frau fragte, erwiderte er kalt, das ginge mich nichts an. In seiner Flirterei hatte er ihr Erstausgaben signiert, die heute Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Pfund wert sein dürften.

Ich habe die Briefe an James und Susie Kennaway beigefügt, obwohl mein Vater dagegen war, sie von Sisman verwendet zu sehen; ich finde, sie markieren eine Zäsur im Leben meines Vaters, die Befreiung aus der Ehe mit meiner Mutter und von einem (möglicherweise) naiveren Ich. Hier sehen wir seine Liebesbriefe, wenn er in volle Fahrt geriet.

Es wäre verlockend, aus diesem Buch nur den Austausch von Berühmtheiten zu machen. Doch mein eigenes Interesse reicht bis in die Fünfziger und Sechziger zurück, in die Zeit, in der le Carré entstand, obwohl mein Vater nie von seiner Zeit als Agent sprach oder direkt schrieb, was seine Loyalität gegenüber seinen Quellen und deren Kindern unterstreicht.

Die einzige Briefsammlung, die mein Vater mir je gab, war Yours, Plum von P. G. Wodehouse aus dem Jahr 1990. Auf einem Regal in den Arbeitszimmern in Cornwall fanden sich zwei Exemplare des längeren P. G. Wodehouse: A Life in Letters aus dem Jahr 2011. Vor jedem der beiden Schlafzimmer im Haus fand sich ein ganzer Satz von Wodehouse’ Büchern. Es war ein Vergnügen, die Anspielungen auf Wodehouse mehr oder weniger deutlich in den Briefen zu finden. (Über den MI6‑Angehörigen Nicholas Elliott schrieb mein Vater, er sehe aus »wie ein Müßiggänger aus Wodehouse, und er sprach auch so«.) Als mein Vater den Koffer für das Krankenhaus packte, nahm er Wodehouse: The World of Jeeves mit, den ersten Sammelband der Geschichten um Jeeves und Wooster. »Ich spüre noch kein Nachlassen der Kräfte«, schrieb er dem Produzenten Eric Abraham 2006 über sein Schreiben, »aber das wartet sicherlich wie Wodehouse’ Schicksal gleich um die Ecke, mit einer ausgestopften Aalhaut in der Hand.« Oder an den Regisseur Sydney Pollak 1994: »Wie Wodehouse sagen würde: I spit myself of age« (etwa: Ich spucke auf mein Alter).

Mein Vater war nicht nur Karikaturist, sondern auch ein berühmter Imitator, eine Gabe, an die sich schon seine Schulfreunde erinnern; sein eigener Vater bat ihn um Kostproben. Alec Guinness war eines seiner Kabinettstückchen; ein anderer Gefährte erinnerte sich daran, Tränen gelacht zu haben, wie er einen ehemaligen Direktor des MI5 imitierte. Eine meiner Erinnerungen kreist um ein Dinner in der Residenz des britischen Botschafters in Bern, nachdem mein Vater mir seinen alten Tummelplatz als hungerleidender Student gezeigt hatte. Er saß neben einer adligen europäischen Dame, und nachdem sie sich verabschiedet hatte, ahmte er nicht nur ihre Stimme nach, sondern hatte auch ihre Haltung, ihre Manierismen und ein Stück ihrer Seele eingefangen.

Als Kinder hatten wir das Vergnügen, dass mein Vater uns in seinen vielen Stimmen vorlas. Unsere Lieblingsstücke waren Sir Arthur Conan Doyles Geschichten über die Piraten der Karibik, die napoleonischen Geschichten und natürlich Sherlock Holmes – wir erfreuten uns an dem Schrecken des Schreis aus »Das Gefleckte Band« oder das Tapsen eines riesigen Hundes. Und er zeichnete – die Decke meines Kinderzimmers war voller Flussgeschöpfe, grinsender Wasserschlangen, einem Frosch und Fische; ein verwegener Pirat bewachte meine Tür.

Die Briefe meines Vaters zu sammeln war eine leichte Aufgabe; er hinterließ ein riesiges Reservoir aus Liebe, Bewunderung und gutem Willen. Eine der vorherrschenden Qualitäten in den Briefen ist seine Generosität – ob er nun einem Nachwuchsautor schrieb oder einem zwölfjährigen Jungen, der fragte, wie man denn Agent wird. Die Empfänger waren stets sehr generös darin, die Briefe mit mir zu teilen.

Mein Vater machte sich einen Spaß daraus, Namen in seine Bücher einzubauen und so den Hut vor Freunden zu ziehen. Sarratt, wo sein Freund Dick Edmonds wohnte, wurde zur Ausbildungsstätte des MI6. Zelide, ein Designeretikett in Die Libelle, wurde nach der Frau seines Freundes Rex Cowan benannt. Der Name meiner Universitätsfreundin, und womöglich auch ein Teil ihres Charakters, ist der Name von Magnus Pyms Frau in Ein blendender Spion. Den Namen meiner Mutter Ann trägt Smileys glamouröse und untreue Gattin, ein ziemlich durchtriebener Scherz.

Mein Vater lernte Deutsch ab dem dreizehnten Lebensjahr bei seinem Lehrer Frank King in Sherborne, der den Jungen alte Grammophonaufnahmen romantischer deutscher Dichtung vorspielte. Nachdem le Carré Sherborne verlassen hatte und nach Bern ging – der Deutschland am nächsten liegende Ort, wo er studieren konnte –, wurden die deutsche Sprache und Kultur zu einem ständigen Begleiter seiner literarischen Reise, zu seiner zweiten Seele, der ich in der Auswahl der Briefe Anerkennung zollen wollte. Deutsch, so sagte er dem Spiegel 1989, habe den Reiz des Verbotenen gehabt. »Ich habe mich damals geweigert, überhaupt englisch zu sprechen, mich als Engländer zu erkennen zu geben.«4

Der deutsche Journalist Yassin Musharbash, der großzügig bei den Übersetzungen zu diesem Band geholfen hat, vermutet, dass Deutsch für den Teenager le Carré – der vor seinem Vater und seiner strengen Internatsschule davonrannte – etwas von sich selbst darstellte, das ihm niemand nehmen konnte, eine Quelle des Selbstvertrauens und des Stolzes. »Ins Deutsche zu wechseln ist, wie einen Frack anzuziehen«, meinte le Carré 1955 zu seinem Schweizer Freund Kaspar von Almen. Nachdem 1968 Eine kleine Stadt in Deutschland erschienen war, in dem er das Aufkeimen eines neuen Nationalismus postulierte, wurde er zu einer bekannten Figur im deutschen öffentlichen Leben.

Der letzte Ort, an dem ich nach Briefen gesucht habe, hätte der erste Ort sein sollen. In den acht Monaten, in denen ich nach Briefen meines Vaters suchte, habe ich nicht einmal sein Arbeitszimmer oder seinen Schreibtisch durchsucht. Beides blieb fast so wie an dem Tag, als er starb. Unberührt, vielleicht als zukünftiges Le‑Carré-Museum. Vorsichtig begannen wir zu suchen. Schubladen und Regale waren zum Großteil bemerkenswert aufgeräumt, gar leer. Mein Vater hielt nichts von unordentlichen Schreibtischen. Doch in der unteren linken Schublade fand sich ein Stapel von Unterlagen, mit einem Bindfaden zusammengehalten.

Es handelte sich um den Bericht meines Vaters über seinen Ausbildungskurs beim MI6, datiert vom Dezember 2006, handgeschrieben, umformuliert, ausgedruckt und erneut von Hand bearbeitet, immer und immer wieder. Der Bericht trug den Titel »Postcards from the Secret Edge«. Es handelte sich um einen detaillierteren Entwurf zu dem späteren ersten Kapitel von Der Taubentunnel, das 2016 erschien. »Wir waren zu sechst, alles Männer verschiedensten Alters, unterschiedlicher Fähigkeiten und Erfahrungen … die meisten von uns hatten schon in anderen Zweigen des Geheimdienstes gearbeitet, bevor wir ausgewählt wurden. Einer war bei einem Spezialeinsatz im Oman gewesen, ein anderer Experte für China, ich selbst ein Überläufer aus unserer eigenen verhassten Konkurrenz, besser bekannt als MI5.«

Mein Vater hat mir nicht mehr von seiner Spionagetätigkeit erzählt als all jenen, meist Eltern, die ihm erstaunlich oft geschrieben und um Informationen über andere Personen gebeten haben, von denen sie glaubten, sie hätten für den MI5 oder den MI6 gearbeitet. Die Ausbildung war für mich allerdings besonders faszinierend. Zu seinen Mitstreitern gehörte mein Patenonkel, der schließlich den SIS verließ, um eine hervorragende diplomatische Karriere zu machen. Ein anderer war Rod Wells.

Ich wusste, dass mein Vater Rod Wells bewunderte und verehrte, wohl ebenso sehr, wie er Kim Philby hasste. Gegen Wells’ Mut unter der Folter durch die Japaner (sie hatten ihn dabei ertappt, wie er heimlich ein Funkgerät gebaut hatte) kam er sich klein vor. Es gibt keine Hinweise auf Briefe an Wells, aber als mein Vater ihn viele Jahre später in Australien besuchte, da schrieb er in das Gästebuch der Familie: »Das alte Löwenherz schlägt noch wie immer.« Diese Bewunderung fand womöglich seinen Widerhall in der Faszination meines Vaters für den Fall Murat Kurnaz, dem Überlebenden von Guantánamo und Vorbild für die Figur des Issa in Marionetten.

So, wie die Veröffentlichung von Der Spion, der aus der Kälte kam zum Wendepunkt in le Carrés Leben wurde, so galt dies auch für den Kurs beim MI6. Er endete damit, dass, so berichtete er im Taubentunnel, die neuen Rekruten von dem in Tränen ausgebrochenen Leiter des Ausbildungskurses erfuhren, dass George Blake als sowjetischer Spion enttarnt worden sei. Daraufhin folgte eine ganze Reihe von britischen Verrätern – Burgess, Maclean und Philby. »Erst in jüngster Zeit ist mir aufgegangen, wie eng meine kurze Karriere beim britischen Geheimdienst mit den erschütterndsten Jahren seiner Geschichte verbunden war«, schrieb le Carré in dem Manuskript. »Bei jeder Enthüllung, die in den Zeitungen stand, bei jedem weiteren britischen Doppelagenten, ob nun echt oder eingebildet … hatte ich das wachsende Gefühl, wie viel ich mitbekommen hatte, ohne mir dessen bewusst gewesen zu sein. Aber das stimmt auch wieder nicht. Ich war mir dessen bewusst gewesen.« Der sensationelle Skandal von Philbys Flucht nach Moskau wurde noch vor Veröffentlichung von Der Spion, der aus der Kälte kam in den Zeitungen ausgebreitet.

Von diesem Augenblick an war die Erfahrung, die mein Vater mit dem MI6 machte, von Verrat und Vergeblichkeit gezeichnet gewesen. Als frisch rekrutiertes Mitglied des MI6 erhielt er auch die Nachricht, dass Schatten von gestern zur Veröffentlichung freigegeben worden war. Der diskrete Spion war auf dem besten Weg, ein weithin bekannter Schriftsteller zu werden.

Tim CornwellMai 2022

Anmerkung zum Herausgeber Tim Cornwell

1. Juni 2022

Unser Bruder Tim war der Kurator dieses Buchs – seine beeindruckende journalistische Integrität bestimmt die Struktur und den Ton. Er legte einen strikt objektiven Ansatz zugrunde, großteils ohne jeden redaktionellen Kommentar, doch wir glauben, dass er uns diesen einen persönlichen Zwischenruf verzeihen würde.

Kurz vor 21 Uhr letzte Nacht brach Tim zusammen und starb an einer Lungenembolie. Wir haben keine Ahnung, was geschehen ist. Es ist völlig unbegreiflich. Tim war ein lustiger, liebevoller, freundlicher Kerl, der seit Jahren an Depressionen und anderen Krankheiten litt, aber er tat alles in seiner Macht Stehende, um damit fertig zu werden. Das Buch, das Sie in Händen halten, ist ebenso sein Vermächtnis wie das unseres Vaters. Er tauchte in die Archive ein, selbst wenn es schmerzte, er sammelte Erzählungen aus dem Chaos und ist verantwortlich für all das Hervorragende an dieser Sammlung. Darauf sind wir sehr stolz.

Mach’s gut, Tim. Wir vermissen Dich so sehr.

Simon, Stephen und Nick Cornwell

Anmerkung zum Text

Mein Vater wird im Buch durchgehend John le Carré genannt. Natürlich gab es in seinen frühen Jahren noch keinen John le Carré, nur David Cornwell, und er unterschrieb seine Briefe fast durchwegs mit David. Doch angesichts der Tatsache, dass er über sechzig Jahre lang in der Öffentlichkeit als John le Carré bekannt war, habe ich beschlossen, es in den Bemerkungen und Einleitungen zu den Briefen bei le Carré zu belassen.

Ich habe die Briefe als Sohn des Autors und als Herausgeber des Buchs ausgewählt und redigiert. Meine Auswahl gründet sicherlich tiefer in unserer Familie, als das bei jedem anderen Herausgeber der Fall gewesen wäre. Deshalb aber habe ich so objektiv wie möglich redigiert und so wenige Eingriffe wie nötig vorgenommen und dies zudem mit dem nötigen Abstand, mit Ausnahme eines einzigen Briefs an mich als Schuljungen und einer Szene, die ich am Esstisch miterlebte.

Le Carré war ein produktiver Briefeschreiber. Damit man dieses Buch überhaupt zur Hand nehmen kann, musste ich viele Briefe auslassen. Natürlich ist das Treffen einer Auswahl immer eine subjektive Angelegenheit, doch im Großen und Ganzen wurden meine Entscheidungen dadurch bestimmt, ob der Brief eine gewisse Zeitspanne erhellt, das Thema oder den Schreiber selbst – entweder sein Werk oder die Beziehungen, die ihm viel bedeuteten. Es wird unausweichlich Briefempfänger geben, die mit den getroffenen redaktionellen Entscheidungen nicht zufrieden sind, aber das gehört nun mal bei einem Buch dieser Art und bei einem Schriftsteller wie John le Carré dazu.

Schultage

Ich habe die englischen Internate gehasst. Ich fand sie abscheulich und finde das immer noch, wahrscheinlich weil meine Internatsschulzeit schon begann, als ich fünf Jahre alt war, an der St Martin’s School in Northwood, und sie endete erst, als ich sechzehn war, als ich mich rundheraus weigerte, ins Westcott House, Sherborne, zurückzukehren, und zwar mit der stichhaltigen Begründung, dass ich von solchen Einrichtungen nichts mehr wissen wolle.

– Vorwort zur Neuauflage von

A Murder of Quality

, London, 1991

Während des Krieges, als ich im Internat war, habe ich Stalin einen Brief geschrieben. Ich versprach, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um eine Zweite Front zu eröffnen, dabei wusste ich eigentlich gar nicht, was das hieß. Ich schrieb ihm ein zweites Mal, wie schrecklich die Schulordnung sei und dass ich zu Unrecht geschlagen worden sei.

– in der

Sunday Times

, 10. November 1985

Le Carré wechselte 1939, kurz vor seinem 8. Geburtstag, von St Martin’s, seiner ersten Schule, auf das Internat St Andrew’s in Pangbourne. Mit 13 schrieb er Reginald Stanley Thompson; im Nachruf für die Old Shirburnian Society wurde Thompson als ein Mann mit »ungewöhnlich festen Überzeugungen« und »tiefer Gläubigkeit« beschrieben.

An R. S. THOMPSON

St. Andrew’s SchoolBei PangbourneBerkshire

24. Juni 1945

Sehr geehrter Mr. Thompson,vielen herzlichen Dank für Ihren Brief; ich freue mich schon sehr darauf, im nächsten Schuljahr nach Westcott House zu kommen. Was Sie über das Mittagessen sagen, glaube ich gern!

Wir haben schon ein paar Spiele bestritten und haben noch eine ganze Reihe vor uns. Das erste Spiel war gegen Elstree School, doch weil es regnete und wir schlecht schlugen, konnten wir ihnen kein Unentschieden abringen. Das zweite Spiel war gegen Bradfield B House Junior Colts, das wir leicht gewinnen konnten. Gestern haben wir gegen Ludgrove School gespielt, was wir ebenfalls leicht gewannen, obwohl wir im Außenfeld ein paarmal fürchterlich spielten!

Sehen Sie öfter Philip Simons?5 Eher nicht, nehme ich an.

Ich verstehe sehr gut, was Sie mit der »Geburt« eines neuen Hauses meinen, und ich werde mein Bestes tun, um für einen guten Ruf zu sorgen.

Mein Bruder Anthony, den Sie vor einer ganzen Weile kennengelernt haben, wenn Sie sich erinnern, hat vor etwa zwei Jahren ein Stipendium für das Radley College bekommen und spielt nun in der ersten Elf.

Können Sie mir ein paar der Regeln und Gepflogenheiten Ihres Hauses nennen, damit ich für das kommende Schuljahr entsprechend vorbereitet bin?

HochachtungsvollDavid Cornwell

Le Carrés Stiefmutter Jean Cornwell – allen bekannt als Jeannie – begleitete den Dreizehnjährigen nach Sherborne. Am 22. November 1945 schrieb sie Mr. Thompson: »In seinen im Stakkato geschriebenen Briefen berichtet er uns, dass er in seinem ganzen Leben noch nie so viel Arbeit gesehen habe, die ›unter allen Umständen‹ erledigt werden muss, wie er sich ausdrückt. In der Rolle als böse Stiefmutter freut es mich, dass er hart arbeiten und ohne die Hilfe seines älteren Bruders klarkommen muss.

Es freut mich, dass Sie ihn freundlich und liebenswürdig finden, denn ich bin davon überzeugt, dass Ihr Einfluss auf David unschätzbar sein wird. Unnötig zu erwähnen, dass er mich um den kleinen Finger wickelt und ich mich ständig dagegen wappnen muss, ihn nicht zu verziehen!«

Le Carrés Briefe, die er als Erwachsener an Jeannie geschrieben hat, vermitteln eine bemerkenswerte Vertrautheit und Wärme. In den Briefen an sie finden sich immer wieder Hinweise auf das Schicksal seines Vaters Ronnie Cornwell sowie auf das Schicksal seiner eigenen Ehe.

Jeannie, die im November 1916 geboren wurde, besuchte eine exklusive Mädchenschule und wurde während des Zweiten Weltkriegs Sprecherin und Abteilungsleiterin für den Europäischen Dienst der BBC, eine Aufgabe, zu der es auch gehörte, abstruse verschlüsselte Meldungen an den Widerstand in Europa durchzugeben. Ihr hektisches Privatleben während des Krieges, das immer auch unter der existenziellen Bedrohung durch deutsche Bomben stand, endete in der Heirat mit Ronnie Cornwell im Dezember 1944. Sie stand die Weltwirtschaftskrise ebenso durch wie Ronnies Krisen.6

1986 sagte le Carré in einem Interview zur Veröffentlichung von Ein blendender Spion, zu Hause sei er nicht zum Lesen ermutigt worden, bis zu einer Magenoperation im Alter von sieben Jahren, als eine Frau, die später seinen Vater geheiratet hätte, ihm Der Wind in den Weiden vorgelesen hätte. Damals dürfte Jeannie 22 gewesen sein. »Immer wieder bat ich sie darum, und sie muss es mir wohl zwei- oder dreimal vorgelesen haben«, fuhr er fort, »danach las ich das Buch selbst, und von da an wurde es immer mehr … Ein Jahr darauf ging dieselbe junge Dame mit mir in John Gielguds Hamlet, meine Einführung in die Welt des Theaters.«

Im Gegensatz dazu prahlte Ronnie, niemals Bücher zu lesen – so sagte er seinem Sohn, er sei an der »Universität des Lebens« ausgebildet worden –, und riet seinen Kindern vom Lesen ab.

Le Carré verließ Sherborne mit 16, mit der Unterstützung seines Vaters und gegen den vehementen Widerstand von R. S. Thompson. Als le Carré in die Schule fuhr, um seine Habe abzuholen, kam es zu einer wütenden Auseinandersetzung.

AN R. S. THOMPSON

TunmersChalfont St PeterBucks.

Donnerstagmorgen[Undatiert, Sommer 1948]

Sehr geehrter Mr. Thompson,es tut mir sehr leid, falls ich Ihre Haltung am Dienstagnachmittag falsch gedeutet habe, doch angesichts der Vorgeschichte müssen Sie zugeben, dass dies nachvollziehbar ist. Dass ich mein Kommen nicht zuvor angekündigt habe, bedaure ich zutiefst, doch in Wahrheit war es, ebenfalls angesichts der Vorgeschichte, äußerst schwierig, Ihnen einfach mitzuteilen: »Ich werde am So‑und‑so-vielten eintreffen, um meine Sachen abzuholen; bitte bereiten Sie alles dafür vor.«

Ich würde gern noch einmal vorbeischauen, wenn ich darf, und mich etwas konventioneller verabschieden, ganz in der Art, wie ich mir das für Dienstagnachmittag vorgenommen hatte. Wäre Ihnen kommenden Samstag recht? Ich möchte gern den Zug um 17 Uhr 20 oder 18 Uhr 45 zurück nehmen (wenn sie denn am Samstag verkehren), da ich über das Wochenende einen Freund zu Besuch habe.

HochachtungsvollDavid

Am 21. September 1948 schrieb Ronnie an Thompson und teilte ihm mit, dass er bei »dieser Angelegenheit, David von Sherborne zu nehmen, ernsthafteste Überlegungen« angestellt habe. Die Archive in Sherborne enthalten nur sehr wenige Briefe von Ronnie, der gleichwohl später behauptete, sein Briefstil habe seinem Sohn das Schreiben gelehrt.

»Ich verhehle nicht die Tatsache, dass Ihr Schreiben mir die größte Sorge bereitet hat und ich mich fragen musste, ob ich wirklich das Richtige tue, David für zwölf Monate an die Schweizer Universität zu schicken und ihn von Sherborne zu nehmen«, schrieb Ronnie Cornwell.

»Sie verweisen auf seine seelische und geistige Unreife, und ich stimme vollkommen mit Ihnen überein, dass er sich an einem besonders heiklen Punkt im Leben befindet. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass Sie verstehen, wenn ich sage, dass mein hauptsächliches Augenmerk in dieser Angelegenheit selbstverständlich bei David liegen muss; und was Sie in Ihrem Brief zum Ausdruck gebracht haben, läuft praktisch auf dasselbe hinaus. Nach allem, was er mir berichtet hat, bin ich davon überzeugt, dass es für ihn ein ungeheuer unglückliches Jahr werden würde, was immer auch in den kommenden zwölf Monaten in seiner Macht stünde und was immer auch die Schule ihm in diesen zwölf Monaten geben könnte. Ich kenne ihn gut, und ich muss ihn von dem Vorwurf der Feigheit freisprechen; eher wäre ich dazu geneigt, es mit dem Bonmot zu beschreiben, er sei ›jung geboren‹. Sie meinten, er sei impulsiv, und da haben Sie recht, doch wenn man diesen Aspekt in Ruhe betrachtet, so könnte man sagen, dass diese Impulsivität auf den Wunsch zurückgeht, sich Wissen und mit diesem Wissen auch eine gewisse Macht anzueignen. Ich pflichte Ihnen uneingeschränkt bei, dass er über unendliche Möglichkeiten verfügt, und ich räume ein, sie könnten im Guten wie im Schlechten liegen. Dies ist aber auch bei anderen Jungen so, und nachdem ich diese Angelegenheit ernsthaft überlegt habe und mir der schweren Verantwortung bewusst bin, die unausweichlich auf meinen Schultern lastet, habe ich entschieden, dem Jungen seinen Willen zu lassen, was den Aufenthalt in der Schweiz betrifft, da ich ihm vollkommen vertraue. In vielerlei Hinsicht habe ich Verständnis für die Dinge, die ihn in Sherborne belastet haben. Der Gerechtigkeit halber müssen Sie mir beipflichten, dass er in schulischer Hinsicht seine Zeit durchaus nicht ganz vergeudet hat. Und aus all diesen Gründen wird er also um den 15. oder 16. des kommenden Monats in die Schweiz fahren, wo er nicht vollkommen fremd sein wird. Ich habe dort eine Reihe von Freunden, und ich hege keinen Zweifel, dass er aus eigenem Antrieb dort andere Freunde finden wird.«