6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blessing

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Dies ist die Geschichte eines Lebens, das durch die Demenz aus der Spur geraten ist.

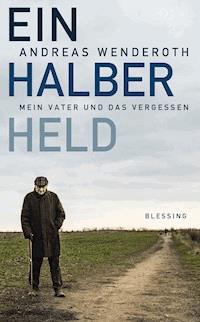

„Entschuldige mich bitte für meine Inhaltslosigkeit, aber ich bin nur noch ein halber Held.“ So beschreibt Horst Wenderoth seine Gedanken- und Gefühlswelt, die von einer Diagnose auf den Kopf gestellt wurde: vaskuläre Demenz. Es ist ein Satz, der den Sohn Andreas „in seiner klarsichtigen Poesie erschüttert“. Sein Leben lang war Horst Wenderoth ein Mann des Wortes. Seit drei Jahren aber wenden sich die Wörter von ihm ab und gegen ihn, sagen nicht mehr, was er denkt.

Ein halber Held ist die berührende, zuweilen aber auch absurd komische Liebeserklärung eines Sohnes an seinen Vater, der sich stets über den Geist definierte, und liefert einen einzigartigen Einblick in das Erleben eines Demenzkranken. Auf einfühlsame Weise werden dabei auch die kreativen Seiten der Krankheit geschildert, die sich von der herkömmlichen, rein pathologischen Wahrnehmung deutlich abheben.

Eine Vater-Sohn-Geschichte, die zeigt, dass nach der Diagnose Demenz das letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist und bei allem Abschiedsschmerz auch Trost bleibt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 332

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Zum Buch

»Entschuldige mich bitte für meine Inhaltslosigkeit, aber ich bin nur noch ein halber Held.« So beschreibt Horst Wenderoth seine Gedanken- und Gefühlswelt, die von einer Diagnose auf den Kopf gestellt wurde: vaskuläre Demenz. Es ist ein Satz, der den Sohn Andreas »in seiner klarsichtigen Poesie erschüttert«. Sein Leben lang war Horst Wenderoth ein Mann des Wortes. Seit drei Jahren aber wenden sich die Wörter von ihm ab und gegen ihn, sagen nicht mehr, was er denkt.

Ein halber Held ist die berührende, zuweilen aber auch absurd komische Liebeserklärung eines Sohnes an seinen Vater, der sich stets über den Geist definierte, und liefert einen einzigartigen Einblick in das Erleben eines Demenzkranken. Auf einfühlsame Weise werden dabei auch die kreativen Seiten der Krankheit geschildert, die sich von der herkömmlichen, rein pathologischen Wahrnehmung deutlich abheben.

Zum Autor

Andreas Wenderoth, geboren 1965, studierte Politologie und Geographie an der FU Berlin, bevor er als freier Autor für zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften wie GEO, SZ-Magazin, Die Zeit, Brigitte sowie DeutschlandRadio Kultur und WDR tätig war. Er ist Theodor-Wolff-Preisträger und wurde mehrfach für den Egon-Erwin-Kisch-, den Henri-Nannen- und den Deutschen Reporterpreis nominiert. Wenderoth lebt in Berlin.

ANDREAS WENDEROTH

EIN

HALBER

HELD

MEIN VATER UND DAS VERGESSEN

BLESSING

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.

1. Auflage

Copyright © 2016 by Karl Blessing Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: Geviert, Grafik & Typografie

unter Verwendung einer Fotografie von Andreas Wenderoth

Satz: Leingärtner, Nabburg

e-ISBN: 978-3-641-17134-6V001

www.blessing-verlag.de

PROLOG

Was machst du hier den ganzen Tag?

Ich bin in dieses Zimmer gekommen. Na ja, sonst hab ich eigentlich nichts getan. Ich habe mich mit so’m Zettel da hinbegeben, wollte etwas notieren, nun ist es zehn nach vier. Ich hatte einiges vor, aber was es nun hauptsächlich war, das muss ich zugeben, entzieht sich meiner Kenntnis. In dieser Weise habe ich mir das noch nicht präzisiert. Da sind, wie ich es sehe, doch Überlegungen nötig.

Aber fangen wir von vorn an.

Mein Vater ist 50, bei bester Gesundheit, als er eines Abends mit großem schauspielerischen Talent in abgehackten Bewegungen, ungelenk wie ein Greis über das Stabparkett des Wohnzimmers schlurft, uns mit aufgerissenen Augen anstarrt und mit einer Stimme, die kraftlos an den Rändern zerfasert, sagt: »Erschreckend, nicht wahr?« Er will schon mal klarmachen, was auf uns zukommen wird, später. Wenn es so weit ist. Die Ouvertüre für eine dramatische Oper, die noch nicht komponiert, aber in ihren Grundzügen bereits angelegt ist. Damals lachen wir über die gespenstische Szene, die vom eigenartig-skurrilen Humor des Vaters kündet. Wie hätten wir ahnen sollen, wie recht er damit haben würde? 37 Jahre später.

Man schaut in den Himmel und weiß nicht, wie nah man ihm bereits ist. Alles kann anders kommen, jederzeit. Immer bleibt eine kleine Unwägbarkeit, eine Tür, die man geschlossen wähnt, die sich aber unverhofft öffnen kann und einen Sturm hineinlässt, der einem, schon eingerichtet in der relativen Stille des Alters, die Beine wegreißt. Oder das gesamte Leben. Man denkt, mit 87 hat man alles überstanden, was soll einen noch schrecken, wenn man es bis hierhin geschafft hat? Die ganze Holperstrecke: Herz-OPs, nach denen das Herz besser schlug als zuvor, Herausforderungen im Beruf, Bedrohungen der Ehe. Stürze, nach denen man wieder stand, Tränen, die einen nicht stärker gemacht haben, aber doch ein Stück lebensweiser. Manchmal jedenfalls.

Aber dann greift jemand nach einem und reißt den Kern dieses Lebens einfach heraus. Seine Erfahrungen. Das Wissen, dass man vorangegangene Krisen aushielt und überstand, dass das Glück zwar nicht immer dann zurückkehrte, wenn man es brauchte, aber meist irgendwann. Dies alles verschwindet seit einiger Zeit in meinem Vater wie in einem Loch, das man nicht stopfen kann. Er befindet sich in einer Odyssee durch Raum und Zeit. Im Bermudadreieck seiner Gedanken drückt er auf viele Tasten, von denen er hofft, dass sie seinen Erinnerungen eine Richtung geben. Oder wenigstens Anhaltspunkte. Aber oft entsteht beim Zurückspulen nur Bandsalat.

Davon handelt diese Geschichte. Von einem Leben, das aus der Spur geraten ist.

Wenderoth, Horst. Geboren am 1. Juni 1926 in Dresden. 1,86 m groß, nach dem Frühstück fast 90 Kilo schwer. Augenfarbe: braun. Seit 25 Jahren Rentner, Berufsleben: 27 Jahre Redakteur im RIAS, Abteilung Ostpolitik, Kultur. Familienstatus: 55 Jahre verheiratet (mit meiner Mutter); ein Kind (ich). Seit zwei Jahren dement, leichte bis mittelschwere Ausprägung. Gemütslage: manchmal guter Dinge, meist schlechter. Fühlt sich im eigenen Leben nicht mehr zu Hause. Wohnhaft: In einem Reihenhaus in Berlin-Lichterfelde, von dem er nicht mehr weiß, dass es seines ist.

Wie geht es dir heute?

Also mir geht’s wahnsinnig gut. Ich hab mich ins Bett gelegt, habe dies und jenes Positive überdacht, dann muss ich eingeschlafen sein und habe hier drin wohl auch mal kurz geprüft, wie die Luft ist und so weiter. Ich hatte ja heute einen Termin beim Arzt. Bin ein bisschen wirrwarig, das ist typisch für chaotische Zustände, dann muss ich was Warmes essen oder irgendwas. Ich weiß zum Beispiel heute nicht, wie ich mit dem Auto zum Arzt gekommen bin, das Auto steht doch dort unten.

Der Arzt ist zu dir gekommen. Du bist nicht mit dem Auto gefahren.

Ach, der ist zu mir gekommen? Ja, welcher Arzt denn? Wie dem auch sei, ich hab mich jedenfalls ins Bett geworfen und habe mir gesagt, in deinem Bett ist solches Chaos, du wirst doch in Ruhe nachher mal aufräumen, zunächst mal in deinem Kopf. Das ist das Wichtigste.

AUSBRUCH

An einem schneelosen Sonnabend im November 2013 verliert mein Vater sich selbst. Wir sind gegen Mittag verabredet, ich fahre nach Berlin-Lichterfelde und rufe aus der S-Bahn an. Meine Mutter am Telefon ist ganz aufgelöst: Der Vater sei aggressiv gegen sie. Er rede wunderlich und wolle die Tabletten nicht von ihr nehmen. Eigenartigerweise wünsche er, dass die Bauarbeiter ihm seine Medizin reichen. Nebenan wird das Haus entkernt, und seit Tagen gibt es furchtbaren Lärm. Mein Vater, der zeit seines Lebens eine gewisse Abneigung gegen Handwerker pflegte, da er sie vor allem als Quell der Ruhestörung betrachtete, ist nun aus Gründen, die uns verschlossen bleiben, der festen Ansicht, dass Rettung nur von ihnen kommen könne.

»Hilfe, Hilfe«, ruft er aus dem Hintergrund, meine Mutter reicht den Hörer weiter. »Papa, was ist mit dir?« »Ich sterbe!« Und: »Die Mama will mich umbringen!« Ich versuche ihn zu beruhigen. »Nein, das will sie nicht, sie möchte dir helfen. Aber du musst dir von ihr helfen lassen.« Ich setze mich in ein Taxi, 25 Minuten später öffnet meine Mutter die Tür. Sie deutet mit dem Finger nach oben. Mit angsterfüllten Augen sitzt dort mein Vater in seinem Arbeitszimmer, seltsam zusammengekrümmt auf dem alten beigefarbenen Ohrensessel, weint, als er mich sieht. Ich streichle ihm den Kopf und sage, es ist gut. Er müsse sich nicht mehr sorgen. Obwohl ich natürlich weiß, dass das nicht stimmt. Und auch er wird es ahnen.

Später bugsieren wir ihn irgendwie ins Bett. Als meine Mutter sagt, er müsse seine Position verändern, schaut er sie gereizt an. Er mag es nicht, wenn man an ihm herumzerrt. Sein Schlaf ist unsere Erholung. Am nächsten Morgen versucht er, im Bad das Fenster zu öffnen. Weil es ihm nicht gelingt, nimmt er seinen Spazierstock und will das Glas einschlagen. Meine Mutter versucht ihm den Stock zu entwenden. Er wehrt sich nach Leibeskräften, schafft es, das Fenster zu öffnen, und brüllt auf die Straße hinaus: »Hilfe, Hilfe, meine Frau will mich umbringen!« Passanten bleiben stehen, verfolgen die Szene. Ein Nachbar ruft die Feuerwehr.

So hat es angefangen. Jedenfalls kam es uns damals so vor, weil sich die Krankheit zum ersten Mal mit Nachdruck offenbarte. In Wahrheit hatten wir ihren Beginn versäumt. Weil wir zu wenig wussten. Weil wir die Zeichen nicht gelesen hatten. Natürlich hatte es Hinweise gegeben. Zum Beispiel im Urlaub ein paar Monate zuvor, der unsere letzte gemeinsame Reise werden sollte. Zum ersten Mal hatte mein Vater darauf verzichtet, selber Auto zu fahren. Weil er immer wieder an seine Grenzen kam, wenn es darum ging, ein entferntes Ziel zu erreichen. Entweder verfuhr er sich hoffnungslos, wusste nicht mehr, wie das Navi zu programmieren war, vergaß das Licht auszustellen. Oder rechtzeitig zu tanken. Meine Mutter hatte sich durchgesetzt: »Horst, wir lassen den Wagen stehen!«

In jenen drei Wochen auf Usedom wollte er nichts tun, aber verlangte oft ängstlich nach unserer Gesellschaft. Ein Strandspaziergang? Ausgeschlossen, er könne nicht gehen. »Ich will nach Hause«, sagte er immer wieder. Aber wo war »nach Hause«? Sehr bald würde er nun auch zu Hause sagen, dass er nach Hause wolle. Zu Hause war für ihn kein Ort mehr, sondern eine Befindlichkeit, die er verloren hatte. Er war in sich selbst nicht mehr zu Hause. Würde sich bald mit Toten, die er im Raum wähnte, unterhalten oder von ihnen gestört fühlen. Es machte ihm Angst, wenn er seinen Freund Herbert im Zimmer stehen sah. Wir sahen Herbert nicht. Und sagten, weil wir schnell merkten, dass es in erster Linie um seine Beruhigung ging, Herbert habe sich sicher nur nach ihm erkundigen wollen. Vielleicht aber war Herbert der Vorbote eines Reiches, das bereits nach ihm gerufen hatte. Auf der Erde war der Vater nicht mehr hinreichend verwurzelt, aber noch hatte er zu viel Kraft, sie zu verlassen. Er bewegte sich in einer Zwischenwelt, voller Ängste und Irritationen.

Meine Mutter sagt, er müsse sein Insulin spritzen. Aber wie, bitte schön, spritzt man Insulin? 15 Jahre lang hat er jeden Tag routinemäßig in seinen Finger gestochen, ein Blutströpfchen ausgedrückt auf einen Streifen, den er in ein Messgerät steckte. Aber nun hat er alles vergessen. Es ist ihm unmöglich, sich selbst zu piksen, und da er immer wieder zurückzuckt, will es auch uns nicht gelingen. Meine Mutter gibt ihm schließlich auf Verdacht eine ungefähre Dosis. Besser, als wenn er nichts bekommt. Dann liegt er irgendwann auf dem Boden und kann nicht mehr hoch. So wie im letzten Jahr.

Er sagt, er müsse auf die Toilette. Ich stütze ihn. Bis zu diesem Tag habe ich nicht gewusst, wie schwer mein Vater ist. Ich hake ihn unter, öffne die Tür, und er lässt mit großer Selbstverständlichkeit seine Hosen herunter. Als ich ihn wieder ins Zimmer hole, erzählt er mir sehr ausführlich und in ähnlichen Sätzen etwa 34 Mal, dass die Unterzuckerung gefährlicher zu bewerten sei als eine Überzuckerung. Zwischendurch fragt er öfter: »Verstehst du das?« »Ja, Papa, du hast es mir jetzt ziemlich oft erklärt.« Er sagt: »Ich will bloß sicherstellen, dass du mir folgen kannst …«

Vaskuläre Demenz ist nach Alzheimer die zweithäufigste Form der Demenz und oft die Folge kleiner, stummer Infarkte im Gehirn – zum Beispiel aufgrund von Thrombosen, Embolien oder Blutungen. Vor 15 Jahren, bei einem Urlaub am Bodensee, hatte mein Vater die Segel der Boote alle doppelt gesehen. Bald hatte sich sein Blick wieder normalisiert, und so maß man dem Vorfall keine größere Bedeutung bei. Aber vielleicht war damals in ihm etwas passiert, das die Grundlage seiner späteren Demenz bildete? Ein kleiner Schlaganfall? Wir wissen es nicht, und es würde auch wenig ändern.

Der vaskulären Demenz gehen häufig nächtliche Unruhezustände voraus, kürzere Verwirrtheitsepisoden, eine verstärkte Reizbarkeit oder auch Neigung zum Weinen. Wer einen großen Schlaganfall erleidet, wird in zehn bis 20 Prozent aller Fälle eine Demenz bekommen – nicht sofort, sondern verzögert. Bei der klassischen Form der vaskulären Demenz aber sind meist die kleinen Gefäße betroffen, bevorzugt die in der weißen Substanz. Also jene Bahnen, die verschiedene Hirnregionen miteinander verbinden. Das besondere Problem der weißen Substanz besteht darin, dass auf engstem Raum ein riesiger Schaden verursacht werden kann.

Ein bisschen wie bei einem Kraftwerk: Wenn nur eine von vielen Turbinen zerstört wird, gibt es immer noch Strom. Schneidet man jedoch genau an der Stelle hinein, wo alle Kabel zusammenlaufen, kommt gar nichts mehr raus: Totalausfall. Laut Lehrbuch fängt die vaskuläre Demenz im Gegensatz zu Alzheimer eher abrupt an. Vermutlich deshalb, weil es immer wieder kleinere Läsionen in der weißen Substanz gibt, sogenannte Lakunen – eine Art Signatur der vaskulären Demenz. Immer mehr Kabel werden also durchgezwickt – bis die Kompensation des Gehirns irgendwann am Ende ist. Erst dann wird der Patient auffällig.

Nach kleinen Verbesserungen folgen in der Regel Zustände der Verschlechterung, die die vorübergehende Hoffnung, es könnte sich doch zum Besseren wenden, wieder zerschlagen. Anders als bei Alzheimer ist sich der Kranke oft viel länger seines Zustandes bewusst. Sein Verstand leistet mehr als sein Gedächtnis. Er weiß zumindest vage, was er eigentlich hätte wissen müssen. Das ist das Problem meines Vaters.

Die Computertomografie, der sich mein Vater unterzieht, weist keinen frischen Hirninfarkt aus, was jedoch nicht mit letzter Sicherheit heißt, dass es keinen gab. Auffallend: schmale Hirnwindungen und breite Furchen statt breiter Hirnwindungen und schmaler Furchen. Klar ist ein massiver Gehirnschwund vor allem auf der linken Schädelseite sowie vaskuläre Schädigungen in den tief sitzenden Stammganglien. Dadurch wird das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Glucose versorgt, es kommt zu dem, was Hirnforscher einen »neuronalen Untergang« nennen. Sogenannte leukenzephalopathische Läsionen, die sich als weiße Flecken netzartig über das Gehirn legen, zeigen die erweiterten Räume, in denen nun Hirnwasser zirkuliert. Dieses bildet normalerweise eine wirkungsvolle Schutzschicht zwischen Schädeldecke und Hirn, füllt im Falle meines Vaters aber nun auch die Leerräume, wo keine Hirnsubstanz mehr ist.

Bei Patienten, die unter vaskulärer Demenz leiden, stehen, zumindest laut Lehrbuch, die sogenannten »exekutiven Störungen« im Vordergrund. Die Planung und Ausführung komplexer Handlungen: einen zerlegten Kugelschreiber wieder zusammensetzen; mit der Fernbedienung klarkommen; sich in der richtigen Reihenfolge anziehen; dem Tag eine Struktur geben. Wenn man bei Mäusen gezielt eine solche Störung provoziert, sind sie nicht mehr in der Lage zu entscheiden, ob sie von A nach B gehen sollen. Sie verlieren ihr Ziel aus den Augen.

IM KRANKENHAUS

Der Stationsarzt sagt, es seien dem Krankheitsbild entsprechende Erscheinungen. Nichts sei außergewöhnlich am Fall meines Vaters. Ich frage, ob ich ihm sagen darf, woran er leidet. Das, sagt er, liege sehr am Charakter des Patienten, den ich wahrscheinlich nicht schlechter einschätzen könne als er. Vielleicht, rät er, müsse man mit dem Wort »Demenz« zurückhaltend sein. Es ist abzuraten von allem, was die Panik des Patienten verstärkt. Als mein Vater mich wenig später fragt: »Was fehlt mir denn? Bin ich verrückt?«, sage ich: »Nein, dein Kopf spielt dir nur ein paar Streiche.« »Du meinst, ich bin ein Halbidiot?«, fragt er und schaut mich ernst dabei an.

Beim nächsten Besuch redet er von »Aussetzern im Kopf« und erklärt, dass er in einer Art Kriegszustand mit sich selbst sei: »Mein Gedächtnis ist verwirrt und liefert ganz überraschende Bilder. Es will etwas anderes als ich. Und manchmal vergesse ich sogar mein Gedächtnis. So habe ich zum Beispiel den heutigen Montag längere Zeit für einen Sonntag gehalten.«

Es ist Freitag.

Das menschliche Gehirn ist das komplexeste bekannte Gebilde unseres Universums: ein Netz aus rund 100 Milliarden Neuronen mit Billionen Axonen und Dendriten, die mittels chemischer Transmitter Billiarden von Botschaften austauschen. Die Verbindungen der Nervenbahnen untereinander ergeben, würde man sie aneinanderreihen, die unvorstellbar lange Strecke von etwa 5,8 Millionen Kilometern – das entspricht einem Faden, den man 145 Mal um die Erde wickeln könnte. Jede einzelne dieser Nervenzellen kann mit bis zu Zehntausenden anderen Nervenzellen über spezielle Schaltstellen in Verbindung stehen. Jeder Mensch verliert normalerweise täglich etwa 100 000 Nervenzellen, immerhin die Größe eines Fliegengehirns – angesichts der vorhandenen 100 Milliarden Nervenzellen jedoch kein größeres Problem. Bis zu einem gewissen Grad kann der Verlust kompensiert werden.

Bei einer Demenz jedoch kommt es zu einem krankhaft vermehrten Zelltod.

Eine schicksalhafte Kaskade, scheinbar unaufhaltsam. Denn abgestorbene Nervenzellen können nicht einfach ersetzt werden. Das unterscheidet sie von anderen Zellen des menschlichen Körpers, die ähnliche Verluste immer wieder durch Teilung ausgleichen können. Der physiologische Mechanismus des programmierten Zelltodes ist Grundlage des Lebens: Rote Blutzellen werden ständig, sozusagen automatisch, erneuert, da in einer einzigen Sekunde rund 2,5 Millionen von ihnen sterben. Knochenzellen werden bis zu 30 Jahre alt, bevor der Körper sie ersetzt, Lippenzellen zwei Wochen, Lungenzellen acht Tage, Magenzellen nur knapp zwei Tage. Aber Gehirn und Gedächtnis gehen mit der Demenz unwiderruflich verloren.

Die Neurowissenschaftler sagen, dass jede Erinnerung nur eine Erinnerung an eine Erinnerung ist. Fehlt ein Glied in dieser Kette oder gleich mehrere, ist die Erinnerung an sich selbst unvollständig. Die Geistesprozesse erodieren, die Identität des Betroffenen löst sich langsam auf. So ist der Demente ein Wesen, das im Verschwinden begriffen ist. Man möchte es festhalten, verzweifelt erhalten, aber es verflüchtigt sich.

Weißt du, wie alt du bist?

Wie alt ich bin, ja, ich glaube, mmh, also im Moment, ich muss 48 sein.

Ich bin 48, und ich bin dein Sohn …

Das hätt ich jetzt nicht gedacht. Dann steck ich ja schon tief in der 49.

Du bist doch schon in Rente. Soll ich’s dir sagen?

Na, wenn du’s mir so aufdrückst, werd ich wohl 50 sein.

Du bist 87!

Wie komm ich denn dazu, diese Thematik so weit wegzuschieben? So als gäbe es sie gar nicht? Das wirft mich völlig zurück.

Der Schrank mit den Erinnerungen ist für ihn nun verhängt von einem großen Kleidungsstück, das keinerlei praktischen Wert mehr besitzt. Es ist nur dazu da, den Zugriff zu verhindern. Von Ferne dringt nebelhaft noch etwas Licht durch die Fenster. In diesem unwirklichen Raum, der mit keinem anderen Zimmer verbunden scheint, steht ratlos mein Vater und fragt sich, wie er ins Innere des Schranks gelangt. Manchmal gelingt es ihm unter großem Kraftaufwand, das Kleidungsstück ein paar Zentimeter zu verschieben und die Tür einen Spalt zu öffnen. Aber wie gewaltig ist sein Erschrecken, wenn er bemerkt, dass sich in diesem Schrank gar nichts befindet. Er ist sich sicher, im Laufe seines Lebens viel darin abgelegt zu haben. Doch nun starrt er in verstörende Leere.

Das zuletzt Erlebte wird zuerst vergessen. Eine ungewollte Regression, eine zweite Kindheit, wie oft behauptet wird, wobei es das Bild, wie Arno Geiger in seinem Buch Der alte König in seinem Exil feststellt, eigentlich nicht trifft, weil dem Kind ja die positive Entwicklung innewohnt, der Weg des Dementen aber beharrlich nach unten weist. Eine Krankheit ohne Chance auf Heilung, von der in Deutschland mehr als 1,4 Millionen Menschen betroffen sind. 2030 werden es bereits etwa 2,5 Millionen sein. Wenn ich meinem Vater ins gequälte Antlitz blicke, schaue ich in die Zukunft dieser Gesellschaft. Vielleicht in meine eigene. Die Krankheit ist ganz nahe. Zu wem sie kommt, ist nicht ausgemacht, aber man muss mit ihr rechnen. Je älter man wird, desto mehr.

Die Krankheit, sagt Isabella Heuser, Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Berliner Charité, sei ein »Stück weit schicksalhaft«. Zuverlässig vorbeugen könne man nicht. Gesunde, natürliche Ernährung, Bewegung, soziale Interaktion und sinnstiftende Tätigkeiten können zu einem gewissen Grad vor der Krankheit schützen, möglicherweise auch Meditation. Gedächtnistraining bringe einem weitverbreiteten Vorurteil zufolge leider nichts, sagt Heuser. Vor 15 Jahren war sie noch voller Hoffnung, dass sich im kommenden Jahrzehnt ein Medikament finde, mit dem man der Krankheit wirkungsvoll entgegentreten könne. Sie stand damit nicht allein. Damals, in der Hochphase der Immunisierungstherapien, glaubte man, einem Impfstoff gegen Alzheimer, mit 85 Prozent aller Fälle die häufigste von insgesamt etwa 50 bekannten Demenzformen, nahe zu sein. Tierversuche waren erfolgreich, Mäuse reagierten hervorragend, aber bei Menschen stellten sich Hirnhautentzündungen ein, die Testreihen mussten abgebrochen werden. Bald folgte die Ernüchterung. »Jetzt sind wir alle enttäuscht«, sagt Isabella Heuser. »Wir haben eben nichts gefunden!«

Bei Alzheimer gibt es inzwischen vier zugelassene Mittel, mit denen der Krankheitsverlauf leicht verzögert werden kann; aufhalten lässt er sich nicht. Ähnlich schwierig sind Prognosen, wer eine Demenz entwickeln wird. Nur in etwa einem Prozent aller Fälle wird Alzheimer vererbt, vaskuläre Demenz grundsätzlich nicht. Wohl aber ihre Risikofaktoren: Bluthochdruck, Diabetes und zu hohe Cholesterinwerte. »Wurden alle drei Faktoren ein Leben lang mit Medikamenten scharf eingestellt, gibt es kein erhöhtes Risiko für eine vaskuläre Demenz«, sagt Isabella Heuser. »Ist die Krankheit allerdings erst einmal ausgebrochen, haben wir nichts mehr in der Hand.«

Mein Vater hat seit Jahrzehnten mit allen drei Faktoren zu tun, vermutlich steuerte er also schon seit Längerem in die Demenz. Ein Jahr vor dem offenen Ausbruch der Krankheit kommt ein Lebensereignis hinzu, das Psychologen als »aversiv« bezeichnen: Der Tod seines engsten Freundes reißt ihn in eine Depression, die seine kognitiven Defizite nun verstärkt und offensichtlich macht. Das Stresshormon Cortisol treibt dabei die Werte für Blutfette und -zucker zusätzlich in die Höhe. Gefäßschädigungen sind sozusagen programmiert. Eine unzureichend behandelte Depression ist stets ein zuverlässiger Verbündeter der Demenz. Bei meinem Vater scheint sie gründlich gewirkt zu haben.

Die Diagnose »vaskuläre Demenz« heißt nun aber keinesfalls, dass mein Vater »nur« an dieser Demenzform leidet, sehr häufig sind nämlich Mischformen, die sich mitunter schwer gegeneinander abgrenzen lassen: vaskuläre Demenz mit einem Alzheimer-Anteil oder umgekehrt. Um Alzheimer eindeutig zu diagnostizieren, musste man bis vor Kurzem das Gehirn des Patienten aufschneiden, was selbstverständlich erst nach seinem Tod möglich war. Auf dem MRT werden die charakteristischen Ablagerungen im Gehirn nicht sichtbar. Mittlerweile können sie auch durch sehr aufwendige nuklearmedizinische PET-Untersuchungen gezeigt werden. Das geschieht allerdings eher für Studienzwecke. Da es selbst bei einer noch so genauen Demenz-Diagnose bislang keine verlässlichen Medikamente gibt, hat der einzelne Patient in der Regel nichts davon. Was nutzt es ihm, dass man seine Erkrankung am Organ spezifizieren kann? Er und seine Umwelt spüren meist ja auch so sehr deutlich: Er ist dement.

Weißt du, wo du geboren bist?

Ja, ich überlege.

Überleg mal.

Sag’s mal nicht. Das ist ’n typischer Blackout …

Weißt du, was auf dem Bild an der Wand abgebildet ist?

Das ist die Hofkirche in Dresden.

Wo bist du geboren?

Dort.

Richtig, dort bist du geboren.

Dass das jetzt aktualisiert wurde, finde ich sehr wichtig.

Mein Vater leidet an sich und an der Krankenhaus-Umwelt, in die er hineingeworfen ist. Er war nie ein materieller Mensch, auf Luxus konnte er gut verzichten. Nicht aber auf seine geistige Freiheit. Und auch wenn ihm die Einordnung der Dinge nun zunehmend schwerfällt, spürt er, dass seine Krankheit und ihre Umstände ihm diese Freiheit zu nehmen drohen. Die Demenz ist die Antithese der Freigeistigkeit.

Dagegen rebelliert er. Mit der ihm verbliebenen Kraft beschwert er sich im Krankenhaus über alles, worüber man sich beschweren kann. Zunächst einmal über die anderen Patienten. Die wie in einer Endlosschleife die immer gleichen Dinge wiederholen. Eine Frau ruft etwa 2 700 Mal am Tag laut »Onkel Willy, Onkel Willy«. Mein Vater schaut, als hätte er in einen wurmstichigen Apfel gebissen, und klagt: »Ich bin von Blöden umgeben.« Er erkennt nicht, dass er, wenn auch in einem anderen Stadium, an derselben Krankheit leidet wie sie.

In seinem Zimmer liegt ein netter älterer Herr, der auffallend elegant gekleidet ist und vorgibt, gerade jemand anrufen zu wollen. Er redet freundlich zu meinem Vater, und ich halte ihn für einen guten Einfluss. Ich sage also: »Der wirkt sehr nett.« »Glaubst du das wirklich?«, kontert mein Vater: »Reiner Zynismus!« Und dass sein Mitpatient »leider zum Erbrechen langweilig« sei. Er wird hart im Urteil über andere. Die Krankheit scheint die Altersmilde der vergangenen Jahre zurückzudrängen.

Als ich das nächste Mal erscheine, sitzt er da in Mantel und Hut, eine Tasche vor sich auf dem Tisch. Er sagt, er habe seine Flucht vorbereitet. Seine Flucht? Ja, er fühle sich wie in einem Gefängnis, abgeschnitten von dem, was ihm vertraut war und ist. Er fragt: »Wann gehen wir nach Berlin zurück?« Ich erkläre ihm, dass wir dort bereits sind. Dass die Ärzte ihm nichts Böses wollen und er eine begrenzte Zeit hier sein muss. »Wie lange?«, fragt er. »Einen Monat, nicht mehr.« Das haben die Ärzte gesagt. »Du schwindelst mich auch nicht an?« »Nein, Papa, maximal einen Monat, vielleicht auch nur drei Wochen.« Unvermittelt fängt er an zu weinen. Wie könnte ich als sein Sohn es zulassen, dass man ihn hier einsperre? Er sei nicht eingesperrt, versuche ich ihn zu beruhigen. Er könne gehen, wohin er wolle. Nur dass er, realistisch betrachtet, nicht weit kommen würde. Es ist kalt draußen, die Straßen vereist. Nein, er soll es bitte ertragen, eine Weile hier zu sein. »Wenn du sagst, dass es nur eine Weile ist, werde ich das tun.«

Und dann erneut die Frage, warum er hier sei? »Weil dir dein Kopf Streiche spielt«, wiederhole ich meinen so grauenhaft verharmlosenden Satz, um jede Formulierung zu vermeiden, die ihm seine Lage verdeutlicht. »Aber ich komme doch wieder zurück, oder?«

Darf ich ihn belügen, um ihn zu schonen? Ich sage, dass ich offen mit ihm sprechen möchte. Dass die Mutter es mit ihm im Haus nicht schafft. »Wir müssen nach einer guten Lösung suchen.« Er schaut mich durchdringend an und sagt: »Jetzt redest du auch schon so wie die Ärzte!« Er hat bemerkt, dass in meinem Ton Unsicherheit und auch eine Spur Falsches liegt, denn wenn ich von »wir« rede, ist er schon längst nicht mehr eingeschlossen. Die Entscheidungen treffen nun meine Mutter und ich. Für ihn. Und nicht unbedingt in seinem Sinne.

In seinem Sinne: das wäre wieder zu Hause. Aber bald wird er sein Haus unter Umständen nicht mehr erkennen. Die Krankheit nimmt ihm die Heimat und natürlich auch uns. Denn das Haus ist nun auf eine Art ja zur Hälfte unbewohnt. Im Wohnzimmer sein leerer Sessel. Unter der Leselampe mit dem großen Stoffschirm verkriecht sich niemand mehr den ganzen Tag hinter seiner Zeitung, das Rascheln fehlt im Raum. Und auch das Schlurfen seiner Hausschuhe. Am Frühstückstisch bleibt die Seite zur Außenwand unbesetzt. Und unter dem Tisch sammeln sich auf seinem angestammten Platz auch nicht mehr Unmengen von Krümeln. Von all dem, was dort in den letzten Jahren zusammengekommen war, sagt meine Mutter, hätte man einen Menschen ernähren können. Jedenfalls einen kleinen.

Darf ich dein Bett ein bisschen höher stellen?

Wenn es eine Nuance ist … Ich warne hier vor gefährlichen Sachen, es darf kein gefährlicher Murks gemacht werden. Das ist von mir noch nicht erkundet, du siehst ja, das liegt noch alles rum.

Ich glaube, es würde dir ganz guttun, wenn ich deine Lehne etwas aufrichte.

Das ist wahrscheinlich wahr, und deswegen werde ich mich jetzt eine halbe Stunde anziehen.

Das musst du gar nicht … Möchtest du auf den Stuhl?

Ja, das ist eine Möglichkeit, durchaus überlegenswert, wie überhaupt in mir sich bestimmte Gedankengänge bewegen, die sich früher nicht bewegt haben.

Was denn für welche?

Na, wie wichtig du mir bist zum Beispiel. Dass mir das alles im Moment gegenüber dem Außenleben die Gardinen zuzieht.

Als Rundfunkredakteur konnte mein Vater gut reden. Er verstand es, Gesellschaften zu unterhalten, und zog die Zuhörer mit einer feinen Mischung aus Charme und Selbstironie in den Bann. Nun brechen ihm die Anekdoten weg, er verliert seine Haftung, seine Basis. Aber immer noch versteht er es, sich relativ gut auszudrücken. Mehr noch: Die Tatsache, dass er nicht mehr so viel zu sagen hat, versucht er hinter gesteigerter sprachlicher Eleganz zu verstecken. Bemüht sich, seine Ausfälle wortreich zu kaschieren, Nichtigkeiten in endlosen Wiederholungen Nachdruck zu verleihen, sie zu ummanteln mit den Taschenspielertricks des Redners, der er einmal war. Aber neben der Verschleierung seiner Vergesslichkeit zeugen seine Worte natürlich auch von dem Kampf um ureigenes Terrain: seine Sprache; seine Fantasie; den fantasievollen Umgang mit der Sprache.

Vordergründig sagt er nun oft lustige Dinge, weil ihn der Wegfall von Wörtern in eine eigenartige Kreativität zwingt. Fällt ihm ein Begriff nicht ein, muss er, was er sagen will, anders ausdrücken. Das macht er nicht selten auf unkonventionelle Art. Er schätzt meine Freundin, auch wenn sie ihm zu schnell redet und einen Beruf hat, den er nicht ganz versteht. »Gute Rockwahl«, sagt er also. Gute Rockwahl? Man stutzt. Und auch er scheint aufrichtig überrascht. Niemals hätte er früher so etwas gesagt. Aber es ist freundlich gemeint, von Herzen, ein Zeichen der Anerkennung, in das sich vielleicht eine Spur alten Machismos gemengt hat. Einmal, als er glaubt, dass er sie möglichweise nur schlecht unterhalten hat, bittet er mich nachdrücklich, ihr etwas auszurichten. Er sagt einen Satz, der mich in seiner klarsichtigen Poesie erschüttert: »Entschuldige mich bitte für meine Inhaltslosigkeit, aber ich bin nur noch ein halber Held.«

Zwischendurch der ständig wiederholte Vorwurf, man lasse ihn im Krankenhaus verrecken. Ein Vorwurf, der sich auch durch tägliche Besuche nicht entkräften lässt. Er weint, wenn wir kommen und wenn wir gehen. Und leider auch, wenn wir nicht da sind. Schwer, es ihm recht zu machen, aber wir bemühen uns.

Bisher war es ja wochenlang so, dass ich Mama immer nur von hinten sehen konnte.

Weshalb?

Weil sie ging. Weil sie gehen musste.

Aber vorher hast du sie ja von vorne gesehen.

Aber immer mit dem Gefühl, na, in zehn Minuten wird sie wieder rausgehen.

Aber sie ist immer sehr lange bei dir. Oft viele Stunden. Soll ich dich ein bisschen aufrecht setzen?

Genau das möchte ich eben noch nicht. Ich hatte mich hier auf einen gemütlichen Abend eingerichtet.

Einen gemütlichen Abend – so hatte er sich das Alter vorgestellt. Vor Schlimmerem hatte man ihn ja stets beschützt, wenigstens bisher. Er hatte sich behütet gefühlt und glaubte, eine Art Schutzengel an seiner Seite zu haben. Der ihn vor 15 Jahren, als er kurz vor einem schweren Herzinfarkt stand, zum Hausarzt gehen ließ, obwohl er es gar nicht wollte. Die Mutter hatte ihn gedrängt. Die Hausärztin hatte ein einfaches EKG gemacht, auf dem im Grunde nichts zu sehen gewesen war. Dennoch hatte sie ihn, einer seltsamen Eingebung folgend, sofort in die Charité bringen lassen. Der Herzkatheter, den man ihm dort setzte, förderte zutage, dass seine Herzarterien in einem Maße verstopft waren, dass er den nahen Herzinfarkt vermutlich nicht überlebt hätte. So hatten sie es ihm gesagt. Er fluchte über die Bypassoperation, die er fürchtete, fluchte über das Krankenhaus, das ihm in seinem Alter noch zugemutet wurde, und darüber, dass er eine Weile brauchte, sich wieder davon zu erholen. Aber mit einem gewissen Abstand, als er verinnerlicht hatte, wie knapp er dem Tod entgangen war, hatte er gesagt: »Jemand hat die Hand über mich gehalten.«