16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Ein faszinierendes Buch und das Porträt einer der ungewöhnlichsten Frauen des 20. Jahrhunderts.« VOGUE

»Sensibel, feinsinnig, intelligent erzählt.« Les Inrockuptibles

September 1908: Die 27-jährige Gabriele Buffet – Musikerin, Freigeist und als Feministin ihrer Zeit weit voraus – trifft auf Francis Picabia, einen erfolgreichen jungen Maler mit skandalträchtigem Ruf. Francis möchte neue Wege einschlagen in der Kunst, Gabriele will mit gesellschaftlichen Konventionen brechen. Sie wird zur »Frau mit dem erotischen Gehirn«, der die Männer zu Füßen liegen, unter ihnen Marcel Duchamp und Guillaume Apollinaire. Von Paris über New York, Berlin, Zürich und Barcelona bis Saint-Tropez inspiriert Gabriele die Wegbereiter der modernen Kunst. Claire und Anne Berest, ihre beiden Urenkelinnen, haben die Geschichte von Gabriele recherchiert und in diesem hinreißenden Porträt aufgeschrieben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 393

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Über das Buch

September 1908 in Versailles: Die 27-jährige Gabriële Buffet – Musikerin, Komponistin, Freigeist und als Feministin ihrer Zeit weit voraus – trifft auf Francis Picabia, einen erfolgreichen jungen Maler mit skandalträchtigem Ruf. Es ist eine rauschhafte, zutiefst inspirierende Begegnung: Francis möchte die Kunst revolutionieren, Gabriële will mit gesellschaftlichen Konventionen brechen. Sie bringt ihn dazu, seine Malerei neu zu denken und seine Bilder wie Musikstücke zu komponieren. Gabriële wird zur »Frau mit dem erotischen Gehirn«, der die Männer zu Füßen liegen – unter ihnen Marcel Duchamp und Guillaume Apollinaire. Von Paris über New York, Berlin, Zürich und Barcelona bis Saint-Tropez geht Gabriele ihren eigenen Weg und beflügelt en passant die Avantgarde der modernen Kunst. Anne und Claire Berest, ihre beiden Urenkelinnen, haben die Geschichte von Gabriële recherchiert und in diesem hinreißenden Porträt aufgeschrieben.

Über Anne Berest Claire Berest

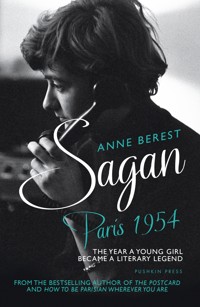

Anne Berest hat als Theaterregisseurin gearbeitet und schrieb neben mehreren Romanen als Co-Autorin den internationalen Bestseller »How to be Parisian wherever you are«. Claire Berest ist die Schwester von Anne und hat ebenfalls mehrere Romane veröffentlicht, zuletzt »Das Leben ist ein Fest«. Fasziniert von der Geschichte ihrer Urgroßmutter Gabriële Buffet-Picabia begannen die beiden zu recherchieren und schrieben gemeinsam dieses Buch.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Anne BerestClaire Berest

Ein Leben für die Avantgarde

Die Geschichte von Gabriële Buffet Picabia

Aus dem Französischen von Annabelle Hirsch

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Widmung

Motto

Vorwort

Kapitel 1 — Das Umgarnen (Das Umkreisen)

Kapitel 2 — Junges Mädchen im Paradies

Kapitel 3 — Komposition

Kapitel 4 — Francis Picabia über Francis Picabia

Kapitel 5 — Mann und Frau am Meer

Kapitel 6 — Die Prozession, Sevilla

Kapitel 7 — Der Schatten ist schöner als die Akademie

Kapitel 8 — Die doppelte Welt

Kapitel 9 — Die heißen Augen

Kapitel 10 — Geben sie acht auf die Malerei

Kapitel 11 — Liebesparade

Kapitel 12 — Die Poesie ist wie er

Kapitel 13 — Adam und Eva

Kapitel 14 — Übereinander gelagerte Köpfe

Kapitel 15 — Startänzerin auf einem transatlantischen Linienschiff

Kapitel 16 — Die Musik ist wie die Malerei

Kapitel 17 — Kannibale

Kapitel 18 — Maschine ohne Namen

Kapitel 19 — DIE STADT NEW YORK, DURCH DEN KÖRPER WAHRGENOMMEN

Kapitel 20 — Die spanische Nacht

Kapitel 21 — Rotierendes Höschen

Kapitel 22 — Paroxy(s)mus des Schmerzes

Kapitel 23 — Hier ist die Frau

Kapitel 24 — Die Feigheit der feinsten Barbarei

Kapitel 25 — Funny Guy

Kapitel 26 — Punkte

Epilog

Dank

Anmerkungen

Impressum

Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne...

Für Frida und Léonore, die zur Welt kamen, während wir dieses Buch schrieben

»Gabriële ist ein König, Gabriële ist eine Königin. Sie liebt die Verzauberung. Selbst wenn sie in einem Spinnennetz gefangen ist, bleibt sie klar wie der Tag.«

Jean Arp

»Gabriële Buffet liebt die Gefahr … sie ist immer geistreich, ihr Geist ist ein Quell am Straßenrand. Sie wird tun, was sie immer getan hat: Diejenigen in ihre Tiefsinnigkeit mitreißen, die nur an der Oberfläche leben können.«

Francis Picabia

»Eben erhalte ich einen Brief von Gaby P_…«

Marcel Duchamp

»Seit ihrer Jugend kannte Gabriële das unvergleichliche Vergnügen, gegen die bestehende Ordnung anzukämpfen – und diesen Kampf zu gewinnen.«

Maria Lluisa Borras

Vorwort

Unsere Mutter heißt Lélia Picabia. Ein Name, der zu schön ist, um nicht einen Schmerz in sich zu tragen. Als wir klein waren, wussten wir nichts über dessen Ursprung. Unsere Mutter sprach nie mit uns über ihren Vater oder ihre Großeltern.

Gabriële Buffet-Picabia, ihre Großmutter (unsere Urgroßmutter), ist 1985 im Alter von 104 Jahren gestorben. Wir waren nicht auf ihrem Begräbnis, einfach, weil wir nicht wussten, dass sie existiert. Wir haben das Schweigen, das sie umgab, erst sehr viel später als Erwachsene verstanden. Wir spürten, dass diese Frau eine vergessene, verlegte Größe gewesen sein muss. Von uns vergessen. Von der Kunstgeschichte verlegt. Doch wie erklärt sich dieses doppelte Verschwinden?

Um das herauszufinden, haben wir begonnen, das Leben der Gabriële Buffet, dieser visionären Kunsttheoretikerin, Frau von Francis Picabia, Geliebte von Marcel Duchamp, Freundin von Guillaume Apollinaire, zu rekonstruieren.

Wir haben dieses Buch vierhändig geschrieben, in der Hoffnung, dass aus dieser Seltsamkeit etwas Schönes entsteht. Wir haben ein Schreibexperiment gewagt, haben unsere Worte miteinander verflochten, um mit einer Stimme zu sprechen. Wir wollten dieses verlorene Glück wiederfinden, zu schreiben, wie wir uns früher amüsierten – mit der Ernsthaftigkeit eines spielenden Kindes.

Wir haben gespielt, aber wir haben nichts erfunden. Das mussten wir auch nicht, das Leben von Gabriële gleicht einem Roman. Um dieses Buch zu schreiben, haben wir uns auf Geschichtsbücher, Archive und Gespräche gestützt. Allerdings sind wir keine Historikerinnen und geben auch nicht vor, es zu sein. Wir hoffen, die Kunstexperten werden Verständnis dafür haben, dass unsere Subjektivität als Autorinnen unsere Interpretation der Gefühle unserer Urgroßmutter trotz unserer sorgfältigen Recherchen beeinflusst hat. Die hier dargestellten Ereignisse wurden von den Protagonisten so erlebt, auch wenn wir sie auf unsere Art beschreiben. Wir haben uns für die Perspektive des Lebens entschieden, um das von Gabriële zu erzählen.

Anne & Claire Berest

1

Das Umgarnen (Das Umkreisen)

Man bemerkt sie nicht sofort. Es liegt nichts Auffälliges in dieser durchschnittlichen Größe, diesem schamhaften Körper, diesen langen, zu einem Dutt zusammengebundenen kastanienbraunen Haaren, dieser düsteren, provokanten Erscheinung. Das Gesicht von Gabriële Buffet ist nicht charmant. Es biedert sich nicht an. Das Kinn ist zu groß. Die Stirn ebenso. Ihre Augen verschwinden in stets nachdenklichen Schlitzen, zwei schwarze Striche nasser Kohle unter dichten Augenbrauen, die die Farbe der Iris verbergen. Diese Frau ist weder schön noch hässlich, sie ist etwas anderes. Wenn man ihr Gesicht näher betrachtet, stellt man fest, dass sich der blasse Mund zu zwei weiten Flügeln eines freien Vogels ausstreckt. Die Wangenknochen treten markant hervor. Insgesamt wirkt es wahnsinnig bestimmt. Etwas lädt dazu ein, sich diesem Blick hinzugeben. Ihm zu folgen.

Im Jahr 1908 ist Gabriële siebenundzwanzig Jahre alt. Sie ist nach Berlin gezogen, um das Musikstudium, das sie in Paris begonnen hat, abzuschließen. Sie ist eine unabhängige junge Frau. Kein Mann, kein Kind, keine Bindung. Sie führt ein angenehmes Leben, das Leben eines jungen Mannes. Sie verdient ihr Geld damit, dass sie in Orchestern spielt, sie ist niemandem Rechenschaft schuldig.

Gabriële hat die Ferien mit ihren neuen Berliner Freunden in einem Chalet in der Schweiz verbracht. Sie hat dort eine interessante Bekanntschaft gemacht: »Zu dieser Zeit lagen rund um Genf viele Mietshäuser, die russische Flüchtlinge aufnahmen. Ich habe Lenin kennengelernt, weil er im Nebenhaus wohnte. Ich sah ihn sein Haus verlassen, mehr ist nicht passiert – bis auf dass ich ihn sehr gut aussehend fand.«1

Die Familienlegende will, dass Gabriële eine Affäre mit Lenin gehabt haben soll. Es wird nirgendwo bestätigt, und wir bezweifeln es. Allerdings ist bemerkenswert, dass diese Legende überhaupt existiert. Diese Vorstellung, die sich über Jahrzehnte hinweg gehalten hat, dass Gabriële sich nur zu revolutionären Männern hingezogen gefühlt haben könnte – ganz gleich welcher Art von Revolution, künstlerischer oder politischer.

Nach den Ferien in den Schweizer Bergen fährt Gabriële nach Frankreich, um ihre Mutter und ihren Bruder Jean zu besuchen. Wie so viele Militärmänner seiner Zeit, hatte ihr Vater, ein General, seinen Ruhestand in Versailles verbracht, dieser wohlhabenden und ruhigen kleinen Stadt.

Gabriële genießt die Ferien in Versailles nicht besonders. Schon nach kürzester Zeit reizt sie, was sie in den ersten Tagen amüsierte: die Familienrituale, die unveränderlichen Gesten, die immer gleichen Geschichten. Gabriële ist kein Familienmensch und wird es auch nie sein – auch nicht mit ihren Kindern. Vor allem nicht mit ihnen.

Es ist ein schöner Tag im September 1908, der das Ende des Sommers einläutet. Gabriëles Mutter deckt den Tisch in der Gartenlaube. Sie ist glücklich, ihre beiden erwachsenen Kinder bei sich zu haben, sie trägt ein rosafarbenes Kleid, durch das Laubwerk wirft die Sonne Lichttupfer auf die weiße Tischdecke, wir befinden uns in einem Gemälde von Renoir.

Madame Buffet ist bedrückt: Es ist das letzte gemeinsame Mittagessen, Gabriële wird nach Berlin zurückkehren, Jean, der Maler ist, hat sich in Moret-sur-Loing niedergelassen, sie wird allein in diesem zu großen Haus zurückbleiben. Jean hat sich für dieses kleine Dorf der Seine-et-Marne entschieden, weil es die Vorlage für viele Bilder des von ihm sehr bewunderten Impressionisten Alfred Sisley war. Sisley hat die Kirche von Moret-sur-Loing gemalt, die Brücke von Moret-sur-Loing, die Pappel von Moret-sur-Loing und die Straße der Gerbereien … Und so macht Jean fünfzehn Jahre später mehr oder weniger das Gleiche. Fünfzehn Jahre zu spät? Er ist kein Vorreiter, dieser Jean, has been sogar, findet Gabriële, die sich im Milieu der musikalischen Avantgarde bewegt. Er gehört zu dieser Generation junger Neoimpressionisten, ein »junger Anhänger einer schon alten Bewegung«2. Gewiss, Jean hat Talent, großes sogar, doch Gabriële ist weder von der Schönheit seiner Themen noch von der Feinheit seiner Kompositionen gerührt, auch seine Fähigkeit, einer verschneiten Landschaft eine chromatische Tiefe abzugewinnen beeindruckt sie wenig. In ihren Augen sorgten die Impressionisten zu Papas und Mamas Zeiten für Skandale. Heute machen sie Schule.

Aber kehren wir zurück zu diesem Septembertag, an dem Gabriële und ihre Mutter im Garten sitzen. Der weiße Blauregen hat in diesem Jahr spät geblüht, Mutter und Tochter unterhalten sich nur, um das Schweigen zu legitimieren. Sie haben sich nichts vorzuwerfen, aber sich auch nicht besonders viel zu sagen. Jean ist noch immer nicht da. Sie warten mit dem Essen auf ihn, er hatte versprochen, pünktlich zu sein.

Nach einiger Zeit fangen Gabriële und ihre Mutter an, denken, »das wird ihn schon herbringen«. Beim Nachtisch freundet man sich langsam mit dem Gedanken an, dass er nicht mehr kommen wird, jede verbirgt ihre Sorge, indem sie sich beschäftigt. Der Nachmittag vergeht, Gabriële packt für ihre Rückreise nach Deutschland, sie kann es kaum erwarten, wieder in Berlin zu sein, diese Sommerferien waren nichts als eine lange schlaflose Nacht, Gabriële erstickt. Sie irrt in ihrem Zimmer herum. Die Kommode riecht nach Bohnerwachs, in ihr liegen brave blaue und graue Kleider. Es ist schön, und es ist fad, wie Reseden.

Die Kathedrale Saint-Louis von Versailles läutet zur Nachmittagsmesse. Ihr Bruder ist immer noch nicht da, Gabriële lauscht den Glocken, ihren schweren Bronzekörpern, deren Läuten tief und feierlich klingt. Plötzlich, ein ungewöhnliches Geräusch, Gabriële hört den Kies knirschen. Sie läuft zum Fenster: Ein Auto fährt in den Hof. Ein solcher Anblick ist zu Beginn dieses Jahrhunderts ungewöhnlich und extravagant, ein bisschen so, als würde heute ein Helikopter auf dem Rasen in ihrem Garten landen. Sie braucht nicht lange, um zu verstehen, was dahinter steckt.

Seit einigen Wochen hat ihr Bruder Jean nur noch Augen und Ohren für diesen »beeindruckenden Typ«, den er »im Motiv« in Moret-sur-Loing getroffen hat, also in situ, in der Natur, in direktem Kontakt mit dem Sujet, wie einst die Meister. Sie malen zur gleichen Uhrzeit und stellen ihre Staffeleien am gleichen Ort auf. Und so haben sie sich natürlich angefreundet. Dieser Typ, Gabriële hatte schon in Deutschland von ihm gehört, ist dieser angesagte Maler, ein junger Impressionist mit spanischem Namen, den alle außergewöhnlich finden: Francis Picabia.

Sie weiß nicht, warum, aber sie ist gereizt, sobald ihr Bruder diesen neuen Freund erwähnt. Und je mehr er die Verdienste des jungen Malers preist, desto entsetzlicher findet Gabriële ihn. »Ich hatte viel von Picabia gehört, bevor ich ihn kennenlernte«, wird sie später gestehen, »und ich hasste diese Art von bourgeoiser Gesellschaft, der Großvater steinreich …«3

Es ärgert sie, diesen »kleinen, dünnen Mann mit seiner schmalen, wohlgeformten Taille«4 aus seinem Auto aussteigen zu sehen. Als ihre Mutter sie bittet, herunterzukommen, um die Jungs zu empfangen, fängt sie sich wieder. Sie ist bereit, sich der Folter des Abendessens zu stellen. Sie glättet den Kragen ihres Kleides gekonnt, wie ein Schauspieler, der sein Kostüm hinter der Bühne richtet, sie schaut sich um, eine Sekunde lang desorientiert, fragt sich, was sie sucht – nein, nichts.

Gabriële erscheint am Abendessen-Tisch, alle warten auf sie. Sie sitzt diesem Maler gegenüber, der schwarze und feurige Augen hat, einen matten Teint, dichte Augenbrauen, einen kleinen Schnauzer und die Gelassenheit derer, denen ihr Esprit und ihre Bildung (das Sahnehäubchen auf dem Kuchen des Wohlstands) ermöglicht, sich in jeder Situation und jeder Gesellschaft wohlzufühlen.

Dieser junge Mann verkörpert alles, was sie hasst. Er ist eitel, auch wenn er einen das Gegenteil glauben machen will. Sie beobachtet ihn aus den Augenwinkeln. Findet die Kombination aus feinen schwarzen Seidenstrümpfen zu lockerer, brauner, am Saum abgewetzter und von den vielen Malstunden in der Sonne patinierter Cordhose zu neuen, glänzenden Schuhen aus weichem Leder lächerlich. Eine vermeintlich luxuriöse Nonchalance, die bis ins kleinste Detail durchdacht ist. Er trägt ein Malerhemd, weiß und weit, mit hochgekrempelten Ärmeln, die nie einen Manschettenknopf gesehen haben. Sein Parfüm ist eine penetrante Mischung aus Leinöl, Wachs, Eau de Cologne und Benzingeruch. Es dreht ihr den Magen um, es ist eine Folter.

Als Gabriële Francis gegenübersitzt, verdichten sich die Teilchen in der Luft. Auf einmal ist ihr, die zwischen dem alten rosafarbenen Suppentopf aus Porzellan und der goldenen Tischuhr mit ihrem Bronzeelefanten sitzt, wahnsinnig heiß. Um ihre Verlegenheit zu verbergen, nimmt sie ihren Löffel und fängt vor allen anderen an, die Suppe zu essen.

Madame Buffet greift hastig zu ihrem Besteck, um den Fauxpas zu retten, dann erzählen die Männer stolz von der Autopanne, die sie aufgehalten hat. Der zwielichtig aussehende Maler entschuldigt sich, ihnen ihren lieben Jean vorenthalten zu haben. Er nutzt die Gelegenheit, um den Blick des Fräuleins des Hauses aufzufangen. Francis Picabia ist wegen ihr nach Versailles gekommen. Seit Jean ihm von seiner Schwester erzählt hat, ist er von der Idee, ihr zu begegnen, besessen. Dieses Mädchen, eine Komponistin, die allein in Berlin lebt, interessiert ihn sehr. Um sie kennenzulernen, ist er bereit, die Freundschaft mit Jean zu überstürzen, bereit, ihn nach Hause zu fahren, nur um zum Familienessen eingeladen zu werden. Jetzt, wo er ihr gegenübersitzt, sucht er nach einer Gemeinsamkeit, einer heimlichen Verbindung. Er will wissen, was in ihr steckt, in dieser freien jungen Frau, doch Gabriële weicht aus, sie will nicht auf sein Spiel eingehen, sie will nicht sympathisch sein, gibt nur flüchtige Antworten … »Man fragte mich nach den Ausstellungen in Berlin; ich wagte es, mein Unwissen preiszugeben, meine Inkompetenz in Sachen Malerei, die Langeweile, die Ermüdung, die Ausstellungen und Museen für mich bedeuten …«5

Gabriële gibt ihr Unwissen nicht nur zu: Sie lügt. Sie behauptet vor Francis Picabia, dass sie nichts über seine Ausstellung gehört hat, tut sogar so, als habe sie in ihrem Leben überhaupt noch nie von ihm gehört. Später wird sie zugeben: »Ich kannte Francis Picabia vom Hörensagen, und ich wusste, dass er eine bedeutende Figur im Kunstmilieu war.«6 »Aber für ihn war es Liebe auf den ersten Blick, und ich war sehr gemein zu ihm, ich habe ihm gesagt, dass ich seine Ausstellung in Deutschland nicht gesehen habe.«7

Gabriële Buffet 1907 in der Bretagne, einige Monate vor ihrer Begegnung mit Francis Picabia (© Familienarchiv)

Gabriële Buffet weckt den Ehrgeiz des Malers, Francis Picabia ist es gewohnt, dass man sich für ihn interessiert. Er ist eine Berühmtheit, ein Phänomen, um das sich die angesagten Salons reißen. Verunsichert begeht Picabia einen Fehler nach dem anderen, wundert sich, wie, was, aber das kann nicht sein, sie hat nicht von seiner Berliner Ausstellung gehört? Dabei war sie ein phänomenaler Erfolg! Francis prahlt, plustert sich auf, erwähnt eine wissenschaftliche Arbeit, die über ihn geschrieben wurde, ja, in seinem Alter – bald dreißig – und schon »Studienobjekt«, das Buch nennt sich pompös »Picabia, der Maler und Aquafortist«, sein Autor heißt Édouard André, ein großer Kenner. Er verspricht, Madame Picabia und ihrer Tochter gleich morgen ein signiertes Exemplar zukommen zu lassen. Gabriële findet den Mann ungehobelt, seine Manieren vulgär, sie hat weltberühmte Musiker getroffen, wahre Meister, die bescheidener waren als dieser kleine impressionistische Angeber. Und natürlich bemerkt Francis das. Er weiß nicht, wie er da wieder rauskommen soll, den Bescheidenen zu spielen wäre jetzt noch schlimmer. Er kippt ein Glas Wein auf der Tischdecke um, entschuldigt sich tausend Mal, und Jean, der nicht versteht, warum seine sonst so freundliche Schwester seinen neuen Freund so herablassend behandelt, versucht die Bruchstücke dieses auf den Lippen von Gabriële zerschellenden Gesprächs zusammenzuhalten. Jean erinnert seine Schwester an ihr früheres Interesse an der Malerei, damals, als ihr Musikprofessor sie dazu ermutigte, die Kunstgalerien zu besuchen. Aber Gabriële antwortet kühl, dass diese Zeit hinter ihr liegt, sie hat keinen Spaß mehr daran, durch Museen zu schlendern, und durch Kunstgalerien noch weniger.

Ende des Gesprächs und des Abendessens. Die beiden Männer müssen noch am selben Abend zurückfahren. Gabriële erwähnt, dass sie ein paar Dinge in der Hauptstadt zu erledigen hat. Francis bietet ihr an, sie mitzunehmen. Die drei jungen Leute machen sich auf den Weg, doch kaum sind sie losgefahren, da hat Francis Picabias Automobil schon die erste Panne. Zu Beginn des Jahrhunderts gehören die »wiederholten und unerklärbaren«8 Pannen zum Abenteuer der Fahrt dazu, es ist selten, dass eine Reise ohne technische Probleme abläuft. Durch ein Wunder befindet sich ein paar hundert Meter von ihrem Strandungspunkt entfernt eine Werkstatt. Das Auto muss geschoben werden, Gabriële krempelt die Ärmel hoch, Picabia schaut ihr verblüfft zu.

Gabriële wird später erzählen, dass sie »resigniert«, vielleicht auch irritiert, von diesem pedantischen Fahrer, der sein Auto einfach nicht im Griff hat, mit Dreck beschmiert in die Werkstatt stampfte und sich auf einen Haufen alter Reifen setzte.

Dort, auf diesem unbequemen Notsitz, diesem Gummiberg, irgendwo zwischen Versailles und Paris nimmt das Schicksal seinen Lauf. Francis Picabia, der beleidigt über das wenige Interesse, das ihm zuteilwurde, seit dem Dessert nichts mehr gesagt hat, nähert sich den Reifen und wirft Gabriële in einem Anflug aus Ärger, Aufrichtigkeit und Zorn zu:

Die Malerei langweilt mich sicher noch viel mehr als Sie!

Ach ja? Und was interessiert Sie dann?

Alles, nur nicht das, was ich mache!9

Warum machen Sie es dann?

Wenn ich nicht durch Verträge und Ausstellungen gebunden wäre, würde ich nie wieder in meinem Leben malen!

Wirklich? Sie würden aufhören zu malen?

Zumindest auf diese Art. Ich weiß, dass es eine andere Malerei gibt, eine Malerei, die aus sich selbst heraus lebt, eine Malerei, die frei ist von jeglicher Form von objektiver Reproduktion.10

Gabriële horcht auf. Endlich. Mit diesen Worten kann sie etwas anfangen, sie hat diese Ideen in Bezug auf die Musik längst entwickelt. Allerdings hatte sie nie gedacht, dass sie auch auf die Malerei anwendbar seien.

Aber was werden Sie dann malen?11

Die junge Frau hat den verachtenden und ironischen Ton, den sie seit Beginn des Abends aufgelegt hatte, aufgegeben. Sie erwartet eine Antwort, die sie überrascht, ehrlich überrascht. Aber der Maler weiß nicht, was er sagen soll. Wie soll man auf eine so überwältigende, unvernünftige Frage, wahrscheinlich die wichtigste, die man ihm je gestellt hat, antworten: Was wird er von nun an malen? Während der Mechaniker, der seinem Familienabendessen entrissen wurde, Jean unter einer zitternden, wie durch ein Wunder von der Decke hängenden Glühbirne erklärt, wie man den Motor eines Autos repariert, macht Picabia mitten in dieser Werkstatt, diesem alten Holzschuppen, zwischen den gestapelten Kanistern, den Zylindern, den auseinandergenommenen Karren, genau das, was man tun muss, wenn man keine Antwort weiß: Er stellt Fragen. »Und ich habe mit musikalischen Ausführungen geantwortet.«12

Wenn Sie so gescheit sind, sagen Sie mir doch, was man malen soll?

Sie müssen etwas malen, das ganz und gar Ihrem Geist entspringt, meint sie.

Francis Picabia erschaudert und drängt Gabriële dazu, das weiter auszuführen:

Sehr gut. Aber wie soll man etwas Neues erschaffen, wenn vor einem so viele Dinge liegen, die nachgeahmt werden wollen?

Ganz einfach, man ahmt sie nicht nach.13

Francis Picabia sieht es vor sich, er ahnt, welch wunderschöne Unordnung aus diesen Worten entstehen könnte. Welchen Rausch, welches Ausmaß an Möglichkeiten es bedeuten würde. Dieser Satz ist der Schlüssel, er ist die Antwort auf all die Gedanken, die ihn seit Monaten quälen, sobald er vor seiner Staffelei steht, Visionen chaotischer, unbändiger, freier Malerei, die er bisher nie in Worte gefasst hatte. »In diesem Moment spürten wir eine tiefe Übereinkunft zwischen uns. Ja, eine ganz grundsätzliche Übereinkunft, nicht nur in Bezug auf die Künste, sondern auf die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit.«14

Nach einer Stunde Gespräch müssen sie sich dazu aufraffen, mit dem Auto weiterzufahren. »Nach einigen Anlaufschwierigkeiten lief der Motor mit einem ohrenbetäubenden Lärm an, wir machten es uns unter Decken gemütlich und fuhren los.«15 Während der Fahrt schweigen Gabriële und Francis. Es hat ihnen die Sprache verschlagen. Sie schauen auf die Straße, in diese von den Scheinwerfern des mit rasantem Tempo fahrenden Autos beleuchtete Nacht. Dieser Zauber der Geschwindigkeit erscheint ihnen wie eine Metapher für das, was in ihnen vorgeht, tausend Gedanken überschlagen sich, tausend Argumente, tausend Beispiele, tausend Ideen. Sie haben sich so viel zu sagen. In Paris angekommen, gelingt es Gabriële und Francis schließlich, Jean loszuwerden, um endlich allein zu sein und ihre Diskussion weiterführen zu können. Es ist fast 2 Uhr nachts, als Francis und Gabriële vor der Nummer 15 der Rue Hégésippe-Moreau in der Nähe des Friedhofs von Montmartre parken. Sie sind bei der »Villa des Arts« angekommen, die zu Zeiten von Ludwig XV. errichtet wurde, um Künstler zu empfangen. Trotz der späten Stunde will Francis unbedingt, dass Gabriële ihn in sein Atelier begleitet.

Normalerweise nimmt Francis junge Frauen in die Villa mit, um sie zu beeindrucken: Das Gewusel in den Ateliers, die Modelle, die ein und ausgehen, und die Händler, die ihre Boten schicken, verleihen diesem Ort eine erotische und anregende Atmosphäre. Er lädt die Mädchen dazu ein, seine Bilder zu bewundern, um sie anschließend flachzulegen. Aber jetzt denkt er nicht einmal daran. Was er in diesem Moment will, ist, Gabriële ein bestimmtes Bild zeigen, um zu beweisen, dass all das, was sie ihm gerade erzählt, bereits vorher in seinem Kopf keimte.

Diese warme Septembernacht, die mit Kerzen ausgeleuchteten Fenster der Ateliers, die an das Zeitalter der Aufklärung erinnern, der Rahmen wäre perfekt für eine erste Liebesnacht. Doch die beiden haben keinen Sinn für Romantik. Sie sind für die Schönheit um sie herum nicht empfänglich, weil sie auf ihr Gespräch konzentriert sind, weil sie wichtigere Dinge zu besprechen haben, Francis verspricht Gabriële, ihr ein Bild zu zeigen »das frei ist von jeglicher Nachahmung oder Übertragung der Erscheinungsformen der Natur im Sinne der gewöhnlichen visuellen, malerischen Interpretation des Sichtbaren.«16 Francis bleibt plötzlich, mitten in der Sackgasse, die zur Villa des Arts führt, stehen:

Sie verstehen doch, was ich meine, nicht wahr?

Natürlich versteht Gabriële, sie ist sogar die Einzige, die ihn verstehen kann. Francis Picabia merkt das, umfasst den Kopf der jungen Frau mit seinen Händen, nicht, um sie zu küssen, sondern, um sich zu vergewissern, ob dieser Schädel auch wirklich existiert. Er ist gerührt, endlich einen Gesprächspartner gefunden zu haben, er, der bis dahin nur »das Unverständnis seines Umfelds« kannte, »für eine Suche, die gemeinhin als wahnsinnig bezeichnet wird«.17

In seinem Atelier zündet er ein paar Kerzen und drei Petroleumleuchten an, wühlt sich durch zig Gemälde, die am Boden liegen und an den Wänden lehnen. Gabriële findet es kühl an diesem Ort, das Terpentin, dieses Pinienwachs, hat einen bitteren, ekel- und schwindelerregenden Geruch. Sie weiß weder, wo sie sich hinsetzen, noch, wo sie ihre Augen ausruhen, geschweige denn, wo sie ihren Koffer abstellen soll. Sie empfindet eine Spannung. Jene Spannung, die einem durch den Körper rauscht, wenn man zum ersten Mal in die Privatsphäre einer Person eindringt, von der man spürt, dass man nicht nur mit ihr schlafen, sondern vielleicht auch Tage, Nächte, ja sogar Jahre verbringen wird. Sie betrachtet die Leinwände, die Bücher, die hier und da hingeworfenen Kleidungsstücke, all dieses Leben, das da ist und sich auf einmal vor ihr enthüllt, die Kindheitsfotos, das weiße Spülbecken mit den Gläsern voller Pinsel, die gestapelten Briefe, die Fetisch-Objekte, die an die Wand gepinnten Postkarten, das vereinzelte Geschirr, ein paar Münzen, die aus einem Ledergeldbeutel gerollt sind, ausgeschnittene Zeitungsartikel. Aber auch, Gabriële hätte es sich denken können, ein paar zurückgelassene Stöckelschuhe, eine Puderdose aus Perlmutt, und ein Lippenstift, »Ne m’oubliez pas« aus dem Hause Guerlain, ein Fetisch, den sich nur freie Frauen und Schauspielerinnen erlauben.

Da er das Bild, nach dem er sucht, in seinem fürchterlichen Verhau nicht findet, zeigt Francis Picabia ihr nebenbei die vielen Landschaften, die er gerade in Gesellschaft ihres Bruders Jean in Moret-sur-Loing gemalt hat. Er bittet sie, ihm ganz ehrlich zu sagen, was sie davon hält. Verschonen Sie mich nicht, seien Sie streng, sagt er:

Die Wahrheit ist, dass mir von diesem ganzen impressionistischen Kram schlecht wird18, sagt sie.

Aber mir doch auch! Mir auch!, schreit er wie ein Wahnsinniger.

Er packt die aneinanderlehnenden Gemälde, eins nach dem anderen, wirft sie in die Mitte des Raums und richtet seine Wut gegen sich selbst:

Nichts als eine Ofenladung Brötchen! Der Bäcker hat wenigstens die Genugtuung, die Leute zu ernähren. Ich habe nichts davon. Außer Geld!19

Plötzlich hält Francis Picabia ein Bild hoch, grelle, aggressive Farben, weiche Formen, da ist es, danach hat er gesucht. Dieses Bild ahmt nicht die Realität nach, es ist von der »Routine der visuellen und der malerischen Interpretation« befreit.

Sehen Sie! Ich hab Sie nicht angelogen, sagt Francis.

Aber Gabriële verzieht das Gesicht:

Das ist interessant. Ja. Aber es reicht nicht.

Statt beleidigt zu sein, erkennt Francis Picabia die Möglichkeiten, die sich ihm durch diese Infragestellung bieten. Diese Frau hat recht, man muss weiter gehen, radikaler sein. Seine Gedanken ordnen sich plötzlich. Von Gabriële angefeuert, die ihm mit stetem Kopfnicken versichert, dass er vollkommen recht hat, holt Picabia zu einem Vortrag aus, der mit erstaunlicher Dringlichkeit aus ihm heraussprudelt:

Ich will Formen und Farben malen, die sich frei machen vom sinnlich Erfahrbaren. Eine Malerei der reinen Erfindung, die die Welt der Formen nach ihren eigenen Wünschen und ihrer Phantasie gestaltet.20 Seit der Antike und bis heute hat sich der Künstler erfolgreich auferlegt nachzuahmen, was jeder mittelmäßig intelligente Mensch erkennen konnte: Das Originalmodell. Ich allerdings suche nach etwas ganz anderem.21

»Da er bemerkte, wie fasziniert ich war, führte Picabia seine Argumente weiter aus und stieß mit unglaublich reichen Metaphern und Worten bis in die höchsten geistigen Sphären vor.«22

Und das war die erste aller Nächte.

Gabriële wird nie von Liebe sprechen. Sie wird nie sagen: Ich liebte ihn und er liebte mich. Was hier zwischen ihnen stattfindet, ist eine Begegnung, die Gedanken und Ideen gebiert. Es ist der Beginn eines Gesprächs, im etymologischen Sinne des Wortes, auf dem gleichen Fluss hin und her ziehen, im gleichen Land.

Der Tag lugt langsam wie ein elektrisch blauer Punkt durch die hohen Fenster des Ateliers. Francis und Gabriële sind etwas müde. Sie schweigen. Sie wissen, dass sie sich küssen werden, dass sie sich nicht dagegen wehren können, aber in diesem Moment beschäftigt sie gerade etwas anderes.

Die Nacht ist schwerer als der Tag, sagt Francis Picabia.

Woher wissen Sie das?, fragt Gabriële.

Francis erzählt ihr, wie er als kleiner Junge eine Waage von seinem Vater geschenkt bekam. Eine wunderschöne 10 Kilo-Waage von Roberval mit zwei breiten Kupferplatten und runden, glänzenden Gewichten. Er wog alles, was ihm unter die Finger kam, seine Spielsachen, die Gabeln aus der Küche, das Eau de Cologne seines Großvaters, Zucker, seine Haare, seine Bücher und sogar Fliegen. Eines Tages kam ihm die Idee, seine Waage vors Fenster in die Sonne zu stellen. Er deckte eine der beiden Platten ab, so dass die eine in der Sonne und die andere im Schatten lag, weil er »wissen wollte, ob das Licht weniger wiegen würde als der Schatten«23. Die Nadel neigte sich zur Schattenseite, er zog daraus seine Schlüsse.

Inzwischen ist helllichter Tag, die erste Nacht aller Nächte neigt sich ihrem Ende zu. Sie haben nicht miteinander geschlafen, sie haben ununterbrochen geredet, allerdings mit ebenso großer Leidenschaft. Francis Picabia schlägt Gabriële vor, sich auf sein Bett zu legen, er wird währenddessen draußen eine Runde drehen, um ihr den Raum zu geben, den sie braucht, um sich auszuruhen. Sie nimmt sein Angebot an. Auf dem Weg hoch nach Montmartre atmet Francis frische Morgenluft. Mit seinen rauchenden Schornsteinen, diesen aneinandergedrängten Häusern und dem holprigen Kopfsteinpflaster gleicht der Hügel einem Dorf. Er trinkt einen kleinen Schwarzen bei J. Arvis, der gerade eine Werbung für Münchner Bier angebracht hat, er ist überwältigt von dem, was er gerade erlebt hat, begeistert von der Begegnung mit Gabriële. Er kauft einen Liter Milch für 20 Cents bei »La goutte de lait«. Die Rue de Clingnancourt mit ihrem »Grand Bazar National« erwacht langsam, in der Ferne erkennt er Pablo Picasso und Max Jacob, die nach einer durchzechten Nacht im »Bateau-Lavoir« nach Hause stolpern. Die beiden »Pica«, die beiden Spanier, Picasso und Picabia, mögen sich nicht, also wechselt Francis die Straßenseite, er hat keine Lust, seine Freude zu trüben. Paris erwacht mit seinen Zeitungsverkäufern, seinen Arbeitern, in der »Boulangerie de la Galette« kauft Francis Croissants für Gabriële; einer Bäuerin, die ihren Obst- und Gemüsewagen hinter sich herzieht, kauft er einen schönen Apfel ab. Ein Festmahl für Gabriële. Er ist verrückt nach ihr. Von ihr abhängig. Er will nie wieder ohne sie sein.

Es gibt Männer, die schmelzen vor der Jugend dahin, andere vor Schönheit, manche vor einem freundlichen und sanften Gemüt, Francis Picabia verfällt in diesem September 1908 einem Gehirn. Er hat gerade die intelligenteste Frau kennengelernt, die ihm je begegnet ist, eine »instinktive Intelligenz«, ganz anders als die, »die man überall trifft, in mondänen Kreisen, auf Konzerten, in den Gängen der Theater und der Konferenzsäle …«24 Es ist vollkommen ausgeschlossen, Gabriële in den Zug nach Berlin steigen zu lassen.

••••

Gabriële Buffet ist 27 Jahre alt, als sie Francis Picabia begegnet. Unser Großvater, Vincente Picabia, ihr letzter Sohn, war genauso alt, als er sich das Leben nahm.

Du hast recht. Das ist mir nicht aufgefallen.

2

Junges Mädchen im Paradies

»Es ist kein Wunder, dass Francis Picabia von der Persönlichkeit dieser sehr kultivierten jungen Frau und ihrem unabhängigen Geist beeindruckt war: Sie war ihrer Zeit und ihrem Milieu mit ihrer Art zu denken und zu handeln weit voraus.«25

Um das zu verstehen, muss man zehn Jahre zurückgehen. Zurück zu dem Moment, als Gabriële beschließt, Komponistin zu werden.

Gabriële Buffet ist siebzehn Jahre alt.

Sie will die Musik revolutionieren. Sie wird nicht heiraten. Die Musik wird ihr einziger Gefährte sein.

Gaby ist modern.

Wir schreiben das Jahr 1898. Um in einer Musikschule aufgenommen zu werden, muss eine junge Frau die Beste sein, die ohne jeden Zweifel Allerbeste, damit ihre Überlegenheit nicht infrage gestellt werden kann, noch nicht einmal vom frauenfeindlichsten der Jurymitglieder. Gabriële beschließt, sich trotzdem für die Prüfung zu bewerben – für das Konservatorium von Paris.

Die prestigeträchtigste Schule Frankreichs nimmt nur vereinzelt junge Frauen in den Instrumenten- oder Gesangsklassen auf. Die Kompositionsklasse, die angesehenste von allen, bleibt ihnen verschlossen. Eine Frau darf Sängerin werden, man toleriert sie am Klavier oder an der Geige, aber »Komponistin«, man soll’s auch nicht übertreiben. Zum Komponieren bedarf es gewisser Fähigkeiten, die Gott einem jungen Mädchen nicht verliehen haben kann, allen voran die des abstrakten Denkens.

Gabriële lässt nicht locker. Für ein mutiges Herz, oder besser gesagt, einen mutigen Geist, ist nichts unmöglich. Und sie hat Biss. Nur reicht dieser am Ende des 20. Jahrhunderts noch nicht aus.

Die Jury lehnt sie ab.

Gabriële steckt in einer Sackgasse. Ohne Schule werden ihre Eltern sie bald bitten, ein Klavier in ihr Wohnzimmer und einen Mann in ihr Schlafzimmer zu setzen, sie wiederum entsetzt das. Gabriële hat keine Jungmädchen-Träume. Mit siebzehn Jahren träumt sie vom endlosen Weiß einsamer Bergwanderungen, sie träumt davon, Cosima in Bayreuth zu begegnen, davon, eines Tages eine revolutionäre Oper zu komponieren, eine die frei wäre von der Last der musikalischen Tradition, anachronistische Träume, unangebrachte Bestrebungen für ein Mädchen ihrer Zeit.

Sie wird also ihre Träume ändern müssen.

Oder ihre Zeit.

Die junge Frau braucht eine schnelle Lösung. Um einer Hochzeit zu entkommen, muss sie eine Musikhochschule finden, die sie aufnimmt. Nur weiß sie nicht, wo sie danach suchen soll.

Durch ein Wunder erfährt Gabriële, dass Charles Bordes, Vincent d’Indy und Alexandre Gilmant eine ganz neue Schule gegründet haben: Die Schola Cantorum. Man munkelt, diese sei offen für die Avantgarde, und, so heißt es, für Frauen. Böse Zungen behaupten, die Schola Cantorum nehme die Damen nur auf, weil sie es sich nicht leisten könne, auf die Beiträge der Studentinnen zu verzichten. Ja und? Alle Wege führen nach Rom. Die Aufnahmeprüfung findet im November statt. Die junge Frau klemmt sich mit dem Elan einer zum Tode Verurteilten dahinter. Es ist ihre letzte Chance, bevor man ihr die Schlinge um den Hals legt.

Gabriële kehrt ins Jura zurück, um die Prüfung vorzubereiten, die zu Schulbeginn stattfinden soll. Sie versteht sich ebenso wenig als Pariserin wie als Versaillerin. Sie gehört nirgendwo hin, doch als Kind hat sie beschlossen, dass das Jura ihre Heimat ist. Sie liebt das Jura, sie schöpft dort Kraft, kultiviert ihre Ausdauer und ihre Sensibilität. Dort, umgeben von Kühen, lernt sie die Satzlehre, auf ihren langen Spaziergängen durch die Berge spürt sie, wie die Musik mit all ihren Freuden und Leiden in sie eindringt, in jeden einzelnen ihrer jugendlichen Muskeln, manche Sequenzen lösen bei ihr unbeschreibliche Emotionen aus, ihre Haut reagiert auf die Harmonieänderungen und die Appoggiatura, diese fremden Noten, die sie ergreifen. Die junge Frau ist für eine physische Erfahrung der Musik empfänglich. Männer hingegen interessieren sie nicht.

Am Ende des Sommers 1898 ist Gabriële zurück in Paris. Die brodelnde Hauptstadt hat ihre sommerliche Trägheit abgeschüttelt. Die Arbeiten an der ersten Metro-Linie, die die Porte Maillol mit der Porte de Vincennes verbinden wird, haben soeben begonnen. Gabriële taucht wieder in die Farben der Stadt ein, das Grau und Kohlschwarz des Quartiers Latin, das Blau der Klempner, das Stuckweiß der Maurer, der breite Kord der Schreiner. Für das Vorsprechen an der Schola Cantorum trägt Gabriële ebenfalls eine Uniform, nämlich die der züchtigen jungen Studentin mit einem neuen Paar Stiefel mit unbequemem Absatz. Sie sehnt sich schon jetzt nach der Einfachheit des Berglebens zurück, doch sie ist bereit, alles auf sich zu nehmen, wenn man sie nur zu dieser Prüfung antreten lässt.

Eine Prüfung, die Mademoiselle Buffet mit Bravour besteht.

Die Jury ist zweifellos der Ansicht, dass dieses junge Mädchen alle nötigen Fähigkeiten mitbringt, um eine gute Komponistin zu werden. Vincent d’Indy, der Direktor, ist von ihr überzeugt. Er nimmt das Mädchen als einzige ihres Jahrgangs auf, und das, obwohl er damit ein Risiko eingeht. Ein großes sogar, eine Frau in diese prestigeträchtige Klasse eintreten zu lassen, kann dem Ruf seiner jetzt schon von Gutbürgern und Feinden, allen voran den Leuten des Konservatoriums kritisierten Schule schaden.

Um nachvollziehen zu können, wie schwerwiegend diese Entscheidung war, muss man sich noch einmal vor Augen führen, was es für ein junges Mädchen wie Gabriële bedeutet, eine Frau in der Gesellschaft des Jahres 1898 zu sein: Sie darf keine Hosen tragen, außer sie sitzt auf einem Pferd oder einem Fahrrad, sie darf ohne die Einwilligung eines Ehemanns nicht arbeiten, sie darf manche Berufe grundsätzlich nicht ausüben, etwa Latein, Griechisch oder Philosophie zu unterrichten; sie darf keinen Pass ausgestellt bekommen, darf nicht wählen, nicht in die Politik gehen, weder über ihren Körper noch über ihr Gehalt frei verfügen. Allerdings, und das ist eine Revanche, darf Gabriële in diesem Herbst 1898 Mitglied der Kompositionsklasse der Schola Cantorum werden.

Es ist der Beginn einer Revolution.

Gabriële Buffet und ihr Jahrgang der Schola Cantorum, 1900 (© Familienarchiv)

Dieses Foto wurde zwei Jahre nach Gabriëles Eintritt in die Schola aufgenommen. Wir schreiben das Jahr 1900, sie feiert ihren 19. Geburtstag. Sie guckt direkt und selbstbewusst in die Kamera. Sie, die mittlerweile zur »Star«-Klasse der Schule gehört, diesen Kompositionsstudenten, die sich wenig mit den anderen mischen, die stets inspiriert aussehen wollen, wichtigtuerische Posen einnehmen und von ihrer glorreichen Zukunft träumen. Sie sticht zwischen all diesen schnauzbärtigen Gesichtern der Belle Époque heraus. Sie ist der Fehler. Und stolz darauf, es zu sein. Gabriële ist nicht eitel, das sieht man. Sie folgt nicht der Mode der Fahrradkleider, die die Waden der jungen Mädchen entblößen und legt keinen Wert darauf, ihre Silhouette mithilfe dieser neuartigen Korsetts zu betonen, die die Hüften schmaler und die Taille feiner aussehen lassen. Sie interessiert sich weder für Spitze noch für Seidenware.

Gabriële sucht nie die Nähe ihrer männlichen Kollegen, sie unterbricht ihre Arbeit nur, um zu Konzerten zu gehen. Ihr Tag ist streng organisiert: Sie beginnt beim Morgengrauen damit, die Instrumente und die Noten zu studieren, ebenso wie die Kompositionsgeschichte, die Harmonieregeln der Arrangements und der Orchestrierung … Der Berg an Aufgaben ist überwältigend, aber Gabriële ist wie alle Schüler der Schola davon beflügelt, einer neuen Institution anzugehören, die dabei ist, ein Ort für musikalisches Denken zu werden: Hier wird alles neu erfunden, die Art, Musik zu unterrichten, sie zu spielen und zu schreiben.

In weniger als zehn Jahren hat die Schola die anderen Musikschulen überholt und sich als einzig ernst zu nehmende Konkurrenz für das Konservatorium etabliert. Diese Schule bricht alle Regeln. Die Schüler entdecken Gluck und Jean-Philippe Rameau wieder, deren Werke seit der Revolution aus den Repertoires gestrichen waren. Vincent d’Indy lässt seine Schüler Bach-Kantaten spielen, die damals vollkommen unbekannt sind. Die Kompositionsklasse wird zu einem Experimentierfeld, auf dem Gabriële ihr Handwerk lernt und auf den Geschmack eines Kampfes kommt, für den sie bis an ihr Lebensende brennen wird – den der Avantgarde.

Die Professoren stellen schwindelerregende, die junge Frau begeisternde Fragen: Welchen Nutzen haben die Noten der Musik? Kann man mit anderen Instrumenten spielen? Vielleicht sogar mit anderen Dingen als Instrumenten? Viele dieser Fragen wird sich die Malerei später stellen: Was nützt die Farbe? Kann man die Farbleiter verändern, stören? Kann man mit anderen Materialien als Farbe malen? Kann man jedes Thema abbilden?

Durch die Schola wächst in Gabriële eine Überzeugung: Dass man sich von den Emotionen leiten lassen muss, die die Kunst, die Stürme der Malerei, die Unwetter der Poesie auslösen, um zu versuchen, eine neue musikalische Sprache zu finden.

An der Schola vergehen die Jahre schnell, und Gabriële absolviert ihre gesamte Ausbildung mit dem berauschenden Gefühl, eine Zeit des Umbruchs zu erleben.

Im Jahr 1906, zwei Jahre vor ihrer Begegnung mit Picabia, macht Gabriële ihren Abschluss. Sie hat den Sommer mit ihrer Familie in Étival, in ihren sinnlichen Bergen, verbracht, um die Stille, die Weite des Jura zu genießen und zu komponieren. Ihre Eltern werden ungeduldig: Wann wird sie sich endlich dazu entschließen, ihnen einen jungen Mann vorzustellen?

Schon allein die Vorstellung entsetzt sie.

Gabriële ist fast fünfundzwanzig Jahre alt. Und der Gedanke, mit einem Mann schlafen zu müssen, verstört sie. Sie kann einen Berg besteigen. Aber den Körper eines Mannes. Nein, das ist etwas anderes. Es ist ein ungewöhnliches Desinteresse.

Man spricht von einem Verehrer. Also flüchtet Gabriële nach Paris, behauptet, als ehemalige Schülerin müsse sie bei der Vorbereitung der Aufnahmeprüfungen der Schola mithelfen. Ein paar Tage später, am 25. November, verkleidet sich die Stadt in gelb und grün: Die Farben der heiligen Katharina. An diesem Tag laufen die »Katharienchen«, das heißt, die 25-jährigen, noch nicht verheirateten Mädchen durch die Straßen, um, wie es heißt, »Katharina zu frisieren«, also auffällige Hüte, einer extravaganter als der andere, zu tragen. Die Tradition geht auf die Näherinnen der Couture-Häuser zurück. Die Farben der Katharina breiten sich bis in die Schaufenster aus, und die Hüte werden in jeder Form, als Bonbons und Patisserien, verkauft. Die Blumenhändler verkaufen kleine Nadeln mit Orangenblüten, die Straßenverkäuferinnen bieten den Spaziergängern sogar Löwenzahn-Sträuße an, ironisch gemeinte Sträuße, die sich die Mädchen hinters Ohr klemmen. Zum Spaß nennt man sie »Midinettes«, weil die Näherinnen traditionell aus dem Midi, dem Süden, kommen. Die »Katharienchen« ziehen in Gruppen durch die Straßen, mit einem frechen Leuchten in den Augen und einem Lächeln auf den Lippen, sie laufen durch die Avenuen von Paris, auf denen sie zugleich verspottet und bejubelt werden. Die Studenten des Quartier Latin, die Söhne der Bourgeoisie, kommen, um die Arbeiterinnen zu necken. Sie werden von den Mädchen begossen enden, allerdings mit einer Einladung zum Ball des Abends, dem »Ball der letzten Chance«, bei dem nicht selten die Polizei eingreifen muss, um das Durcheinander zu beenden.26

Mitten in dieser aufgebrachten Masse steht Gabriële, empört. Nicht nur ihre Familie drängt sie dazu, einen Ehemann zu finden, nein, die ganze Gesellschaft nimmt daran teil. Auf sie wirkt dieser Umzug der zu erobernden Herzen wie der Umzug der nach einem Herren flehenden Körper. Sie will die ganze Welt bereisen, für die Musik leben, etwas erschaffen, schreiben. Was wird wohl aus ihren Komponisten-Träumen werden, wenn erst einmal Kinder zu wickeln sind?

Und so beschließt Gabriële, Paris zu verlassen.

Sie wird nach Berlin gehen, wo gerade junge Musiker aus ganz Europa zusammenfinden. Sie beginnt, Kindern aus seriösen bourgeoisen Familien Klavierunterricht zu geben, kauft sich ein Lehrbuch, um ihr Deutsch zu verbessern, und bereitet sich heimlich auf ihre große Reise vor.

3

Komposition

Als Gabriële ihr Studium beendet, ist sie noch ein junges Mädchen. Sie landet 1906 mit zwei Türöffnern in der Tasche in Berlin: 50 Mark (dem Äquivalent eines Monatsgehalts der Mittelklasse) und einem Empfehlungsschreiben ihres Professors.

Gabriële ist allein in einer Stadt, die sie nicht kennt, doch sie fürchtet sich kein bisschen. Ganz im Gegenteil. Da ist es, das Leben, auf das sie gewartet hat, wo sich alles öffnet, ein befreites Leben. Alles in Berlin reizt sie, alles gefällt ihr, denn Berlin ist für eine junge Französin eine unglaublich moderne Stadt. Die Wohltaten der Elektrizität, die Schönheit der Autos mit ihren kraftvollen Motoren, die Trambahnen, deren Schienen sich über den gesamten Stadtraum erstrecken, von den Grünflächen, den elektrischen Zügen, bis zu den kleinen, schokoladenbraun und weißen Omnibussen, alles gibt ihr das Gefühl, Teil einer sich gerade neu erfindenden Zeit zu sein. »Die Kraft der Phantasie ist in einer so maßlosen Stadt überraschend, überwältigend«, wird der Dramaturg Jean Giraudoux, der im gleichen Jahr in Berlin lebte, später schreiben.

Berlin leuchtet wie die Augen eines Besessenen. Neue Viertel schießen aus dem Boden. Man baut, man errichtet, man zieht solide und strenge Bauwerke hoch. Im Vergleich, so schreibt es der große Reisende Charles Huard, ist »Paris ein Pferdestall, London eine Kloake und New York ein Drecksloch«. Berlin ist weniger mineralisch als Paris, die Bäume scheinen sich besser an die Gasanlagen und Dunstmaschinen zu gewöhnen.

Gabriële liebt die Exotik der Details. Alles ist anders: Die Keksverpackungen, die Art sich zu begrüßen, die in gotischer Schrift gedruckten Buchstaben, die Leidenschaft für viel zu süße, mit schwerer Buttercreme überzogene Nachspeisen, die Uniformen der Polizisten auf ihren Pferden, die Kaufhäuser, in denen Ordnung und Stille herrscht (die Herren müssen ihre Zigarren am Eingang in kleine Messingkästen legen, nur um sie dann beim Rausgehen erfreut wieder an sich zu nehmen).

In den ersten Tagen stürzt sich Gabriële begeistert in die belebten Viertel von Berlin. Das meistbesuchte ist der Kurfürstendamm, die Berliner Version der Champs-Élysées, die von Kastanienbäumen und Linden gesäumt ist. Es ist das Viertel der Luxushotels, des Bristol, des Savoy, des Metropol und des Royal. Dort befinden sich auch die prachtvollen Büros der deutschen Schifffahrtsgesellschaften. In ihren Schaufenstern kann man Karten mit Schiffsrouten bewundern, die durch alle Weltmeere führen. Gabriële bleibt länger als die anderen Passanten davor stehen. Das Viertel ist touristisch, man hört allerlei Sprachen, vor allem Russisch und Amerikanisch. Dort, an der Terrasse des Café Kranzler, bestellt Gabriële einen Baumkuchen. In den Läden studiert sie misstrauisch die lokale Küche, Kartoffelpüree, diverse Kohlsorten, schwarzer Rettich, Karotten und Harzer Käse, mit Butter beschmierte Schnitten, Schwarzbrot-Sandwiches mit geräuchertem Fisch, Mohnkuchen oder süße Biersuppe, die man mit einer »Roten Ente«, eine Mischung aus Sekt und Rotwein, verzehrt.

Berlin ist eine Stadt, die wie geschaffen ist für junge Leute, besonders für Musiker. Gabriële sucht sofort nach einer Arbeit, sie muss ihre Unterkunft und ihr Essen bezahlen. Sie findet schnell einen Platz in einem Kammerorchester, oder besser gesagt in einem Wirtshausorchester. Die Musik begegnet einem hier fast an jeder Straßenecke, für die Berliner ist sie, ganz gleich welcher Gesellschaftsschicht sie angehören, Teil des Alltags.

Gabriële entdeckt hier die Kehrseite des Tages. Sie, die in Paris so brav war, so einzelgängerisch und unnahbar, kommt auf den Geschmack dieser verfliegenden Stunden, dieser Momente, die sich in der Sinnlosigkeit der Nacht auflösen. Sie lernt zu trinken, entdeckt die Freude am Rausch, an flüchtigen Begegnungen und der so vollen Leere der Nachtschwärmer. Sie braucht keinen Aufpasser mehr, in der Schola war es Vincent d’Indy, der bei Konzertabenden nach den Mädchen sah. In Berlin ist sie endlich auf sich allein gestellt.

Gegen sieben Uhr abends, wenn die Nacht dichter und erbarmungsloser über die Stadt hereinbricht als in Paris, erwachen die unzähligen Bars, die Kneipen im mittelalterlichen Stil, nach deutschem Geschmack. Alle haben ein Kammerorchester im hinteren Teil des Raums, man raucht Zigarre oder Pfeife, man spielt Karten oder biertrinkend Skat, und wenn die Kneipe ein Hinterzimmer hat, spielt man Kegelspiele und isst kleine Appetithäppchen (an denen allerdings nur der Name »klein« ist).

Nach wenigen Tagen versteht Gabriële die Regeln und Hierarchien der Platzverteilung. Die besten Tische sind für die besten Gäste reserviert, also jene, die jeden Tag ihre letzte Mark in einem Bierglas versenken. Jene, die als Erste kommen und als Letzte kurz vor der Sperrstunde gehen.

Wenn einer seinen Tisch mal nicht besetzt, ist er wahrscheinlich tot. Man legt dann einen Schleier über seine Porzellanpfeife, stellt sie vor seinem leeren Stuhl auf den Tisch und trinkt schweigend im Andenken an ihn. Keiner lacht mehr. Doch schon am nächsten Tag findet die Runde zu ihrer Lebensfreude zurück und debattiert angeregt darüber, wer den kostbaren Platz einnehmen darf.

In der Berliner Nacht wird Gabriële verletzlich und weiblich. Die Pariser hat die so robuste und stabile junge Frau aus dem Jura nie besonders interessiert. In Deutschland hingegen geht von ihr der betörende Duft Frankreichs aus. Von diesen beeindruckenden Männerkörpern umschwärmt, hat sie das Gefühl femininer zu sein als in Paris, denn in Berlin sind alle Proportionen gesteigert: Die Körper sind breiter, die Straßen sind es auch, und sogar auf den Tellern werden extravagante Nahrungsberge serviert.

Gabriële genießt es, zum ersten Mal angesehen, bewundert und begehrt zu werden. Sie hat trotzdem keinen Liebhaber. Sie sucht auch nicht danach und lehnte alle Einladungen ab. Die Kommunikation zwischen Männern und Frauen funktioniert in Deutschland anders als in Paris, die Berliner spielen nicht, sie sind nicht so frech und nicht so zweideutig. Gabriëles an sich eher einfache und nicht besonders kokette Kleider fallen hier auf. Es ist »schick«, sich nach der französischen oder englischen Mode zu kleiden. Diese neue Art angesehen zu werden stärkt ihr Selbstvertrauen, lehrt sie etwas, das sie bisher nicht kannte, es ist eine neue intime Erfahrung, ein Dialog zwischen dem jungen Mädchen, das sie noch ist, und der Frau, die sie gerade dabei ist, zu werden.