13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Sehnsuchtsorte

- Sprache: Deutsch

Ist diese Frau verrückt? Die Zelte in Deutschland abzubrechen, um mit knapp fünfzig Jahren und ohne Rücklagen auf Mallorca neu anzufangen – das klingt naiv. Nach einem Wagnis. Nach einem Traum. Nach dem ganz großen Abenteuer. Nanni Burba hat 2006 den Sprung gewagt. Mit viel Arbeit, Einfallsreichtum und einem Sack voll Optimismus, aber auch mit Rückschlägen und Enttäuschungen bauten sich die erfahrene Gastronomin und ihr Mann eine Existenz auf. Seit 15 Jahren lebt und arbeitet Nanni Burba da, wo andere Urlaub machen. Im Frühjahr 2020 scheint endlich alles perfekt zu laufen. Und dann kommt Corona … Mit Humor und Herz erzählt Nanni Burba die unglaubliche Geschichte ihrer Auswanderung und von der einzigartigen mallorquinischen Mentalität. Wir lernen prekäre Jobs, komplizierte Vermieter und geniale Geschäftsideen kennen. Und außerdem verrückte Millionärinnen, verlassene Hunde, verpeilte Gäste, verbotene Liebe und versonnene Momente am Meer. Und wir bangen bis zum Ende: Werden Nanni und ihre Trauminsel es trotz Corona schaffen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 320

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Prolog: Wir nehmen Mallorca im Sturm

Das Fass läuft über

Rölleken

Kartons und Container

Es war richtig! (Sagt die Yuccapalme)

Arme Reiche

Den Spieß umgedreht

Willkommen, kleiner Pablo!

Das Liliom

Vom Biercafé zum Esstaurant

Vom Citroën zum Por(s)che

Verbotene und erlaubte Liebe

Wie ich mal abgeschleppt wurde und einen Dreier hatte

Schon wieder alles von vorn?

Ein Markttag in Santanyí

»Ich krieg keine Luft mehr!«

Die Krönung

Ein paar lose Enden und ein Schluss

Epilog

Einfach nur: Muchas gracias, moltes gracies

Vorwort

Dies ist die Geschichte einer Auswanderung – die zu einer Achterbahnfahrt wurde.

Als mein Mann Harald und ich 2006 recht spontan entschieden, Deutschland zu verlassen und auf Mallorca neu anzufangen, waren wir ziemlich weit unten. Es folgte eine manchmal schier unglaubliche Abfolge von Höhen und Tiefen.

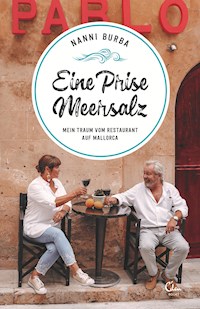

Mittlerweile blicken wir auf über vierzig Jahre Gastronomie zurück und haben uns im zauberhaften Städtchen Santanyí im Südosten Mallorcas mit dem Restaurant Pablo einen Lebenstraum erfüllt. Vom Weg zur Verwirklichung dieses Traumes will ich in diesem Buch erzählen.

Bei allem Verrückten, was uns im Leben passiert ist: Als ich dieses Buch mit dem Verlag verabredete, waren wir der Meinung, es würde von Anfang bis Ende eine heitere, unbeschwerte Stimmung mediterraner Leichtigkeit vermitteln. Denn so war unser Leben auf Mallorca … bis 2019: manchmal dramatisch, mit einigen Rückschlägen – aber letztlich immer von der Sonne des Mittelmeers geküsst.

Und dann, Anfang 2020, kippte die Schnauze des Achterbahnwagens plötzlich steil nach unten. Und seitdem rasen wir bergab – und niemand weiß, wo die Fahrt endet und ob die Bremsen funktionieren. Davon erzählt aber erst das letzte Kapitel.

Es war seltsam, unsere Geschichte aufzuschreiben – weil sie ganz überwiegend in Zeiten spielt, in denen »Corona« für uns noch eine mexikanische Biermarke war. Es fühlte sich merkwürdig an, Szenen zu schildern, in denen Menschen dicht gedrängt in unserem Café sitzen und ausgelassen feiern. Von Zeiten zu erzählen, in denen die Insel voller Touristen war. Unseren Jahreslauf zu schildern, der von März bis November bedeutete: »Willkommen im Pablo! Was darf ich Ihnen bringen?« Momentan dürfen wir niemandem etwas bringen. Das Virus hat etwas dagegen.

Ich hoffe sehr, dass sich dieses Buch nicht eines Tages als idyllischer Rückblick auf die goldene Ära Mallorcas erweist, die durch Corona unwiderruflich beendet worden ist. Aber ich bin zuversichtlich. Die Lebenskraft der Insel ist unverwüstlich. Das zeigt sich gerade jetzt, wo es so grün ist wie niemals sonst im Jahr.

Viva Mallorca!

Und nun viel Vergnügen mit diesem Buch – und keine Sorge: Den Spaß am Leben hat Corona uns nicht nehmen können. Sie werden schon sehen.

Nanni Burba, im März 2021

Prolog: Wir nehmen Mallorca im Sturm

Ein Tuten ertönt, es gibt einen kleinen Ruck – und unsere Fähre sticht in See.

In drei Stunden werden wir in Palma anlegen, und unser Abenteuer auf Mallorca wird tatsächlich beginnen. Ohne Rückfahrticket in unser altes Leben.

Ich muss mich immer wieder kneifen, damit ich es glaube. Wir wandern gerade aus – und es fühlt sich toll an.

Es ist August 2006. Deutschland hat das Sommermärchen hinter sich – aber unser Märchen fängt gerade erst an.

Neben mir atmet Harald noch immer schwer. »Für so einen Sprint durch die Augustsonne bin ich echt zu alt«, schnauft er.

»Du bist mein Held!« Ich versorge ihn mit der verdienten Portion Bewunderung. »Ich hätte nicht gedacht, dass du es noch schaffst.«

»Musste ich ja. Die hätten sonst ohne uns abgelegt, und die teuren Expresstickets wären futsch gewesen …«

»Ja. Wir waren echt das letzte Auto, das drauf kam. Die sind ja superpünktlich. So hab ich mir die Spanier gar nicht vorgestellt.«

Der nett aussehende Mann, der neben uns auf der gut gepolsterten Bank im verglasten Aufenthaltsraum sitzt, murmelt halblaut: »Sind ja auch Katalanen, keine Spanier. Wichtiger Unterschied!«

Ich beuge mich vor und spreche ihn über Haralds immer noch heftig pumpenden Bauch hinweg an: »Sie sind auch aus Deutschland? Fahren Sie öfter mit dieser Expressfähre?«

»Ja, regelmäßig. Drei Stunden statt sechs machen schon was aus, finde ich. Aber beim ersten Mal wusste ich auch nicht, dass die Buchungsbestätigung nicht reicht und ich mir noch das Ticket holen muss, beim Fährbüro. War allerdings damals nicht so knapp wie bei Ihnen heute.«

Dann grinst er Harald an: »Respekt. Sie waren echt schnell. Und das bei 34 Grad.«

Harald grinst zurück, wenn auch etwas schief, und fragt: »Stimmt es, dass man hier nicht an Deck kann?«

»Ja, ist so. Leider. Das Ding ist eher ein Flugzeug als eine klassische Autofähre.«

Ich seufze. Unsere Ahnungslosigkeit ist mir ein wenig peinlich, aber der Mann ist zum Glück freundlich. »Na toll. Wir haben uns echt zu wenig informiert vorher. Uns war auch nicht klar, dass die Hunde unten bleiben müssen.«

Die beiden liegen jetzt im Auto auf den Sofapolstern, auf denen wir in den nächsten Wochen schlafen werden, bis der Umzugscontainer mit dem Ehebett und den Matratzen ankommt. Immerhin gab es keine Probleme bei der Einreise und bei der Auffahrt auf die Fähre. Die beiden vierbeinigen Auswanderer sind vorschriftsmäßig geimpft, gechippt und mit Hundepässen ausgestattet.

»Komm«, sagt Harald und legt mir die Hand auf den Unterarm. »Es war trotzdem richtig, dass wir uns die Fähre geleistet haben. Drei Stunden auf See sind genug für die Hunde – und für uns. Und es fühlt sich ein bisschen wie Luxus an: übers sommerliche Mittelmeer in unser neues Leben. Die Sitze hier sind doch superbequem, oder? Und deshalb mach ich jetzt auch die Augen zu. Ich bin echt todmüde. Ich hab letzte Nacht kaum geschlafen in unserem Kofferraumhotel.«

Die letzten Worte höre ich kaum noch, weil auch meine Lider plötzlich tonnenschwer sind. Ich lächle dem netten Nachbarn noch mal kurz zu, murmle: »Dann bis Palma …«, und bin weg.

Es kommt mir vor, als hätte ich kaum geschlafen, da erwache ich von einem stechenden Geruch.

Als ich die Augen öffne, wird schnell klar, woher er kommt: Mitten im August tobt auf dem Mittelmeer ein heftiger Sturm. Das Schiff schwankt und rollt – und einem Großteil der Passagiere ist übel geworden.

Ich schaue zur Uhr – wir sind gerade mal eine Stunde unterwegs. In einer Mischung aus Ekel und Angst klammere ich mich an Haralds Arm fest, sodass auch er erwacht.

»Sind wir schon da?«

»Leider nicht«, antworte ich mühsam. Um dann hervorzustoßen: »Mir ist schlecht. Wo gibt es hier Kotztüten?«

Leider stellt sich heraus, dass die teure Fähre keine an Bord hat – im Hochsommer rechnet offenbar niemand mit so etwas. Und an die Reling kommt man ja nicht … Das Ergebnis sieht und riecht man überall. Und auch uns trifft es zwangsläufig. Aus Verzweiflung hole ich den Kulturbeutel raus, den ich immer in meiner kleinen Reisetasche habe, räume ihn leer und …

In einer kurzen Pause, als der Magen gerade nicht rumort, fasst Harald mich plötzlich am Oberarm. »Nanni, die Hunde! Verdammt!«

Ich versuche, mich zu erheben – aber Harald hält mich fest. »Vergiss es. Man darf während der Fahrt nicht in den Laderaum. Sturm hin oder her.«

»Aber die beiden armen Tiere kotzen uns doch jetzt sicher alles voll da unten. Es ist so heiß und eng im Auto! Und dann das Geschwanke …« Ich muss erneut würgen.

Harald steht der kalte Schweiß auf der Stirn. Wegen der Übelkeit? Das vielleicht auch. Aber vor allem weil ihm gerade eine Frage einfällt: »Wenn die jetzt alles vollmachen – worauf sollen wir dann heute Nacht schlafen?«

Unsere Auswanderung fängt wirklich toll an.

Na ja: Eigentlich begann die Geschichte unserer Auswanderung ein halbes Jahr vorher …

Das Fass läuft über

»Was ist denn mit den Hunden los?« Schlaftrunken richte ich mich auf. Neben mir brummt Harald im Halbschlaf irgendetwas Unverständliches.

Es ist stockdunkel und kalt, und ich habe das Gefühl, aus reinem Blei zu bestehen. Habe ich überhaupt schon richtig geschlafen? Auf jeden Fall nicht annähernd genug.

Neben mir atmet Harald schon wieder tief und gleichmäßig. Die Versuchung, mich ebenfalls wieder in die Kissen sinken zu lassen, ist übermächtig. Es war mal wieder einer dieser langen Winterabende im Lokal, und ich fühle mich wie gerädert. Aber dass die Hunde so unruhig sind, lässt meine Alarmglocken schrillen. Ganz hinten in meinem Kopf und sehr unangenehm: Sind die schon seit Langem gefürchteten Einbrecher da? Wir wohnen direkt über dem Restaurant und haben uns schon oft vorgestellt, was wäre, wenn dort jemand einstiege. Nun ja, ganz ehrlich: Ich habe es mir vorgestellt. Mein Mann schiebt so was ja gern weg, wie die meisten seiner Geschlechtsgenossen. Lieber nicht an Unangenehmes denken, dann passiert es schon nicht, ist sein Motto. Auf gut Deutsch: Decke übern Kopf ziehen und sich tot stellen.

Und genau das tut mein Liebster jetzt auch, als ich ihn erneut anspreche und dazu an ihm rüttle: »Harald! Einbrecher!«

Er schnaubt genervt und murmelt: »Ist sicher nur Vollmond. Oder der Nachbar geht wieder mitten in der Nacht Gassi.« Und zieht sich tatsächlich die Decke über den Kopf.

Aber eine Sekunde später fährt auch er hoch. Aura, unsere Hovawart-Hündin, bellt nun so energisch und alarmiert, dass auch dem verschlafensten Gastwirt klar werden muss: Hier stimmt was nicht!

Harald greift sich den Baseballschläger, der für solche Situationen bereitliegt (Ha! Er hat also doch darüber nachgedacht!), und wir schleichen die Treppe hinunter.

Die Hunde stehen vor der Brandschutztür, die die Treppe zu unserer Wohnung vom Lokal trennt, und bellen wie wild. Wir horchen mit klopfendem Herzen an der Tür – nichts. Aber dafür bemerken wir etwas anderes: Es riecht. Und zwar nach Rauch. Panisch öffnen wir die Tür – und stehen in dichtem Qualm.

Und was macht Nanni, die gerade vor vier Monaten ihre dritte Brandschutzübung absolviert hat? Sie stürzt schreiend zum Fenster und reißt es auf. Als ich bemerke, wie blöd das war, und mir der Satz des Brandschutz-Fuzzis »Feuer liebt Frischluft« wieder einfällt, ist es schon zu spät: Aus dem Schwelen und Kokeln wird ein munteres Feuerchen.

Zum Glück hat Harald geistesgegenwärtig den Feuerlöscher geholt und die Stelle gelöscht, wo die Flammen den Gasflaschen am nächsten kamen, die hinter dem Tresen stehen. Offenbar war Glut aus dem Kamin gefallen und hatte die Teppiche davor entzündet.

Als die Feuerwehr da ist, haben wir die Lage schon weitgehend im Griff. Aber das gilt ganz sicher nur für die akute Bedrohung durch das Feuer. Ansonsten hat die Misere uns im Griff, und zwar fester denn je.

Am nächsten Tag in diesem Januar 2006 sitzen wir völlig übermüdet und verzweifelt vor zwei Pötten mit lauwarmem Kaffee. Draußen wird es schon wieder dunkel. Unsere ganze Wohnung stinkt nach Qualm – die Klamotten, die Bücher, das Bettzeug, unsere Haare und sogar die Hunde. Einfach alles. Aber das ist bei Weitem nicht das Schlimmste. Beide Räume des Liliom sind unbenutzbar – um das festzustellen, brauchen wir gar nicht auf den Gutachter der Versicherung zu warten. Also Umsatz ade. Und dabei brauchen wir jeden einzelnen Tag, um wirtschaftlich zu überleben.

Geheult habe ich schon den ganzen Tag. Und zwischendurch telefoniert und dabei weitergeheult. Mit unseren beiden Töchtern, mit meinen Eltern, mit Freunden, mit der Versicherung. Und mit der Bank. Das war das Schlimmste. Denn wir waren schon vor dem Feuer nicht besonders gut aufeinander zu sprechen.

Aber jetzt durchfährt mich plötzlich ein Energiestoß. Der Kaffee kann es nicht sein, der schmeckt nur bitter und eklig. Aber mit einem Mal richte ich mich auf, schaue meinem Mann in die Augen und sage sehr laut und deutlich: »Harald, das war ein Zeichen! Wir müssen hier weg!«

Ich sehe, wie mein Mann sich mühsam aus seiner Lethargie tastet wie aus einem dunklen Tunnel. Ganz hinten in seinen Augen entdecke ich ein schwaches Leuchten. Er schaut mich an und fragt unsicher: »Du meinst … weg? So richtig?« Ich nicke. Und muss schon wieder heulen.

»Wirklich ausgerechnet Mallorca?! Könnt ihr überhaupt Spanisch? Und wovon wollt ihr da leben?« Meine beste Freundin feuert ihre Fragen ab wie aus einem Maschinengewehr. Der Brand ist einige Tage her, und unsere Küche, in der wir bei der ersten Flasche Wein sitzen, stinkt noch immer nach Rauch, wie Claudia mir bestätigt hat. Ich atme tief durch und denke, dass es heute kaum bei einer Flasche bleiben wird.

Meine Freundin ist aufgewühlt. Sie hat sichtlich zu kauen am Schock der Neuigkeit. Auswanderung! Und während ich sie anschaue und nach Worten suche, die die Nachricht leichter verdaulich machen, wird mir erstmals so richtig klar, dass ein Neuanfang nicht ohne eine Menge schmerzlicher Abschiede zu haben ist. Man lässt so vieles zurück: Erinnerungen und Orte – und vor allem Menschen.

Claudia muss reden, und ich nehme mich erst mal zurück. Zum Glück ist sie nicht so nah am Wasser gebaut wie ich am Tag nach dem Brand, sonst wäre der Flüssigkeitsbedarf heute noch größer: Wein gegen das Weinen. Claudia ist aber eher der hemdsärmelige Typ. Sie will das Wie und Wann und Warum so genau wie möglich verstehen. Das ist ihre Art der Verarbeitung.

Das Problem ist, dass ich auf viele Fragen auch noch keine Antwort habe. Ganz im Gegenteil: Im Stillen hatte ich mir wohl Claudias Hilfe beim Ordnen meiner Gedanken erhofft, als ich sie heute spontan einlud. Ich hatte sie mit einem unwiderstehlichen Satz gelockt: »Es gibt heftige Neuigkeiten!« Hat natürlich funktioniert. Und jetzt sitzt sie hier, zupft hektisch an ihrem Pullover herum und sucht immer wieder meinen Blick. So als hoffe sie, darin den erlösenden Schalk zu entdecken, der ihr sagt: »War alles nur ein Scherz.«

Aber ich meine es ernst. Das beginnt sie jetzt nach und nach zu verstehen.

Die Gemüsesuppe steht unberührt vor ihr und wird kalt, während sie weiterfragt: »Ist das ein Spontanentschluss? Eine Kurzschlussentscheidung?«

Das kann man nun wirklich nicht sagen. Und wie aufs Stichwort kommt Harald rein. Er hatte Verständnis für den Bedarf nach einem Frauengespräch, aber nachdem er gerade mit einem befreundeten Handwerker das ausgeräucherte Liliom begutachtet hat, braucht er jetzt auch ein Glas Wein.

Ich schaue ihn fragend an, aber sein Blick sagt deutlich: Besprechen wir später, zu zweit. Und so kann ich mich, als er sich ins Wohnzimmer zurückgezogen hat, wieder Claudias Frage zuwenden.

»Harald denkt schon viel länger darüber nach als ich. Solange die Kinder noch im Haus lebten, war das ja nur Rumgespinne. Aber du kennst den Satz des größten Rockers, den unsere Stadt hervorgebracht hat, oder?«

Klar kennt Claudia Udo Lindenbergs Antwort auf die Frage, welche die schönste Straße in seiner Geburtsstadt Gronau sei: die, die da herausführe! Das haben ihm die Lokalpresse und die versammelten Provinzgrößen natürlich sehr übel genommen.

»Aber«, sage ich, »ich habe immer genau verstanden, was er meint. Schließlich wohne ich jetzt schon seit … oh Gott! … seit fast fünfzig Jahren in diesem Nest.«

Claudia seufzt. Ihrem Gesichtsausdruck ist zu entnehmen, dass auch sie manchmal leidet unter der Enge dieser Kleinstadt direkt an der holländischen Grenze. Doch ihr Platz ist und bleibt hier.

Nach einem kurzen Moment der Resignation und der Stille beugt sie sich wieder vor und fragt weiter: »Meint ihr wirklich, dass ihr euch dort jemals zu Hause fühlen könnt? Und was ist mit deinen Eltern, Nanni? Und meint ihr wirklich, dass man auf einer Insel, die alle nur mit Urlaub und Freizeit verbinden, eine vernünftige Arbeitseinstellung hinkriegt? Und was ist mit eurer Altersversorgung? Und wenn ihr mal krank werdet?« Claudia hat sich jetzt richtig in Rage geredet. Ihr Gesicht ist gerötet, und sie gestikuliert so heftig, dass ich sicherheitshalber ihr Glas aus der Wedelzone nehme. Dann aber sackt sie plötzlich regelrecht in sich zusammen. Mit dünner Stimme meint sie: »Ach, Nanni, ich will doch einfach nur nicht, dass du weggehst.«

Nun kommen uns doch beiden die Tränen. Und während wir uns in den Armen liegen, denke ich: Klar ist sie einfach nur traurig. Aber ihre Fragen waren leider trotzdem voll auf die Zwölf.

Rölleken

»Ist nun mal so. Sie hatten keine zwei Einzelzimmer mehr. Komm, ist doch schön, mal wieder in einem Bett. Ist sicher ein gutes Omen.« Harald versucht, gute Stimmung zu machen. Er weiß, dass mir eine extreme Nacht bevorsteht.

Wir sind gerade gelandet und mit dem Mietwagen – Kategorie »Kleinwagen« – kurz in unser Billighotel an der Playa de Palma gefahren, um die Koffer abzuwerfen. In unserem Doppelzimmer. Dabei nehmen wir seit vielen Jahren zwei Einzelzimmer, weil Harald nachts ein mittelgroßes Sägewerk betreibt. Er kann ja nichts für sein Schnarchen – aber ich kann auch nichts dafür, dass es mich in den Wahnsinn treibt. Immerhin haben wir das Zimmer noch wechseln können – zuerst wollten sie uns im Erdgeschoss einquartieren. Da, wo die ganze Nacht das Partyvolk am Fenster vorbeitorkelt und herumgrölt. Wobei ich immer sage: »Lasst sie doch ballern. Muss ja niemand mitmachen.«

Nun haben wir ein Zimmer im 3. Stock. Mit Balkon. Falls Harald den heute Nacht nicht absägt.

Ich versuche, mir meine schlechte Laune nicht anmerken zu lassen, und verschwinde unter die Dusche. Wie im Juli zu erwarten, ist es unfassbar heiß. Aber wenn wir uns von der Sommerhitze abhalten ließen, eine Bleibe für unser neues Leben auf Mallorca zu suchen, hätten wir uns definitiv das falsche Auswanderungsziel ausgesucht. Dann hätte es eher Island sein müssen.

Zum Glück aber lieben wir beide die Sonne, den Sommer und das Meer. Im Münsterland sind alle drei leider Mangelware.

Ich ziehe mir das Luftigste an, was sich unter meinen Businessklamotten findet. Für unsere Treffen mit Maklern und Vermietern will ich seriös aussehen. Die mögliche Frage nach Sicherheiten macht mich schon nervös genug, da will ich mich nicht auch noch underdressed fühlen.

Harald ist da unbekümmerter: helle, leichte Sommerhose, kurzärmliges Hemd und Slipper. Immerhin trägt er keine Sandalen. Wir wollen schließlich nicht mit der Sorte von Kurzzeittouristen verwechselt werden, die mit nacktem Oberkörper in Restaurants oder gar in Kirchen spazieren und diese schöne Insel »Malle« nennen. Für uns ist und bleibt der Name unserer neuen Heimat »Mallorca«.

Ich steuere unseren Mietwagen durch die Mittagshitze in den Südosten der Insel. Dass wir dort wohnen wollen, haben wir schon entschieden. Weil wir uns gleich bei unserem ersten Mallorca-Urlaub in das Städtchen Santanyí verliebt haben.

Auf der Autobahn MA-19 frage ich Harald, ob er noch wisse, wann wir das erste Mal auf der Insel waren.

»Ich weiß nur noch, dass wir die totalen Spätstarter waren. Alle, die wir kennen, haben Mallorca schon lange vor uns entdeckt. Wieso waren wir eigentlich so lange Mallorca-Muffel?«

Ich grüble. »Na ja, wegen der Hunde war Fliegen nicht so das Ideale. Und meine Eltern haben ja keine Urlaubsreisen mit uns Kindern gemacht. Höchstens mal Ausflüge. Einen Tag ins Sauerland. Oder mal an die Nordsee. Kennst ja die Westfalen. Abenteuer ist nicht so ihr Ding. Meine Eltern wollten sich lieber um ihren Garten und die Geranien kümmern. Palmen hab ich das erste Mal nach meinem Abi gesehen, während der Interrail-Tour, in Portugal.«

Harald stöhnt: »Scheißhitze! Und das schon morgens!« Die Sonne knallt direkt von vorn aufs Auto.

Mein Mann wischt sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Mit der anderen Hand hält er die ganze Zeit seine Hosentasche umklammert. Denn darin steckt DAS RÖLLEKEN. Auf Hochdeutsch: ein Bündel Geldscheine. Auf Mallorca bevorzugt man Bargeld – was dem Finanzamt ganz sicher nicht gefällt. Das Rölleken enthält unsere gesamten Ersparnisse. Sonderlich viel ist nicht mehr übrig, obwohl das Haus in Gronau bereits zwangsversteigert worden ist. Die Bank hat leider alles abgegriffen … Was wir noch haben, muss reichen für die Maklerprovision, die Kaution, die ersten Mieten und für unseren Lebensunterhalt, bis wir Arbeit gefunden haben.

Vielleicht schwitzt Harald also auch, weil er für das Rölleken und damit für unsere Zukunft verantwortlich ist.

»Wir sind ja nur mit Wohnwagen verreist, als ich klein war«, erinnert er sich. »Da war Mallorca auch nicht das ideale Ziel. Ich glaube, wir waren erst 2002 das erste Mal hier. Mit über vierzig. Musst du dir mal vorstellen!«

Ich weiß es natürlich besser: »2003 war es sogar erst. Vor drei Jahren. Da hast du doch deinen Segelschein gemacht – und am Tag vor deiner Prüfung hat Natalie sich den Arm gebrochen, deswegen weiß ich das Jahr noch. Kurz vor ihren letzten Abi-Prüfungen war das. Und als du deinen Schein hattest, hat dein Segellehrer – wie hieß der noch mal? Karsten, oder? – uns angeboten, von Mallorca aus auf einem Boot mitzufahren, auf dem er Leute auf ihre Mittelmeerprüfung vorbereitete.«

Harald nickt versonnen: »Da sind wir beide das erste Mal in unserem Leben geflogen. Und haben den ersten Segeltörn unseres Lebens gemacht!«

»Und wir haben unser künftiges Zuhause kennengelernt«, füge ich hinzu. »Das hat damals zwar keiner von uns gesagt. Aber ich glaube, wir wussten es beide schon. Die Jüngste machte ihr Abi, die Situation im Liliom war schwierig, wir hatten irgendwie genug von Gronau …«

Harald grinst: »Und dann muss uns erst fast die Bude abbrennen, bis du es kapierst …«

Ich boxe ihn in die Seite. Aber dann gehen wieder beide Hände ans Steuer, denn wir müssen runter von der Autobahn und ein Haus besichtigen. El Palmer heißt der Ort.

Eine halbe Stunde später sitzen wir wieder im Auto. Reichlich ernüchtert. El Palmer ist kein Ort, sondern eine Ansammlung von verstreuten Fincas. Das erste Haus war ziemlich heruntergekommen, und die nächsten Nachbarn wären Hunderte Meter weit weg gewesen. Außerdem standen nur ein paar fast verdorrte Pflanzen herum. Das hat uns so abgetörnt, dass wir die anderen beiden Häuser in El Palmer gar nicht mehr anschauten.

Jetzt haben wir nur noch einen Schuss frei – das Haus in Es Llombards.

»Komischer Name, oder? Hoffentlich sieht es da nicht genauso aus«, unke ich.

Harald seufzt: »Ja, in Santanyí selbst wäre es natürlich am tollsten gewesen, aber das wäre …« – »… unbezahlbar gewesen. Ich weiß, Schatz. Apropos: Ist das Rölleken noch da?«

Unsere Gedanken kreisen seit Monaten fast nur um Geld. Die Finanzen sind schon seit Jahren ein schwieriges Thema, aber jetzt kommen sie mir vor wie eines dieser Flugzeuge aus einem Actionfilm, das scheinbar unaufhaltsam der Erde entgegentrudelt, weil der Pilot bewusstlos ist. Man ahnt zwar, dass der Superheld im letzten Moment aufwachen und die Kiste knapp vor dem Crash wieder hochziehen wird, aber sicher sein kann man eben nicht.

»Komm, lass uns mal optimistisch sein. Wo ist das genau? Was sagt das Navi?«

Ich folge Haralds Anweisungen, und wir erreichen schnell Es Llombards. Immerhin scheint es ein richtiger Ort zu sein. Keine idyllische Altstadt zwar, aber eine Bar, ein Restaurant, eine Bäckerei, eine Kirche und ein Sportplatz. Hier wohnen offenbar Menschen. Und zwar Einheimische.

Als wir in die Straße einbiegen, die die Maklerin uns genannt hat, sind wir sehr nervös. Wir haben kein weiteres Ass im Ärmel. Und wenn wir ehrlich sind, nicht mal eine Piksieben. Wenn das hier nicht passt, müssen wir unseren Umzug verschieben.

Vor dem Grundstück steht eine strahlende Frau, die uns sehr freundlich begrüßt. Radebrechend stellen wir uns auf Englisch vor. Unser Spanisch ist praktisch nicht existent, und noch viel weniger können wir eine der beiden Sprachen, die im Alltag auf Mallorca gesprochen werden: Mallorquín und Catalán. Was das angeht, sind wir leider genau die Sorte Auswanderer, die man manchmal im Fernsehen sieht …

Und dann kommt der Schock. Das Haus ist modern, aber kühl, steril und ohne jeden Charme. Wir brauchen nur wenige Minuten, und ich weiß: Hier werde ich nicht glücklich.

Ich bedeute der Maklerin »Bitte fünf Minuten« und ziehe Harald ein Stück weg. Ich sehe ihm an, dass er sich notfalls arrangieren würde – und er sieht mir an, dass alles in mir NEIN! schreit.

»Aber was heißt das dann?«, fragt er direkt heraus. »Dann haben wir nichts.«

Sein deprimierter Blick erzählt mir überdeutlich, welcher Film gerade in seinem Kopf abläuft: Wir verschieben die Auswanderung, dann kommt der Winter, dann müssen wir uns in Gronau einen Job suchen und eine Wohnung, und dann ist der Moment verpufft, in dem wir unser Leben noch mal neu hätten beginnen können. Sehe ich da sogar ein verdächtiges Glitzern in seinen Augen?

Ich bin hin- und hergerissen und weiß, was von den nächsten Minuten abhängt. Verzweifelt drehe ich mich wieder in Richtung des Hauses und suche in diesem Kasten nach Ansatzpunkten, um ein Zuhause daraus zu machen. Aber mein Blick rutscht immer wieder ab am glatten, weiß verputzten Beton.

Die Maklerin scheint zu spüren, dass es hier gerade um eine Lebensentscheidung geht. Sie kommt auf uns zu und redet in einem Sprachengemisch auf uns ein. Ich verstehe »otra casa« und »my road«. Offenbar will sie uns zu sich nach Hause einladen, damit wir uns sammeln und in Ruhe überlegen können.

Wie die begossenen Pudel trotten wir hinter ihr her zu den Autos und fahren ein paar Minuten durch den kleinen Ort. Sie macht vor einem Haus halt, das nicht so wirkt, als sei es ihres. Denn sie ist elegant und sieht nach Geld aus, nicht nur wegen des BMW, den sie fährt. Und das Haus, vor dem wir stehen, ist eher eine Art Villa Kunterbunt. Und vor allem ist es offenbar unbewohnt.

Der Bürgersteig vor der Haustür ist mit Grün zugewuchert, und die Fenster sind staubig. Nach mehreren Anläufen verstehen wir: Auch dieses Haus ist zu vermieten. Und die Maklerin wohnt in derselben Straße. Deshalb »my road«.

Als wir zuerst das Haus und dann den Garten dahinter betreten, spüre ich, wie Harald ganz kurz meine Hand nimmt und zudrückt. Ich weiß, was das bedeutet, nämlich: »Das ist es!«

Ich bin ganz sicher: Die meisten hätten sofort kehrtgemacht beim Anblick dieser alten Bude. Die abblätternde Farbe an den Wänden, die aus der Zeit gefallenen, teilweise zerbrochenen Fliesen in Bad und Küche, die an der Wetterseite arg ramponierten Fensterrahmen … alles nicht sehr einladend. Aber wir sehen sofort das Potenzial. Wir haben beide ein Faible für Altes und verwandeln Schmuddelcharme gern in echten Charme. Und das Wesentliche stimmt: Die Elektrik ist neu, die weiße Fassade ist frisch getüncht, und die Miete liegt im Rahmen dessen, was wir uns überlegt haben. Es gibt einen Porche, also einen Wintergarten, den man öffnen kann zum Patio hin; das ist ein gepflasterter Innenhof beziehungsweise eine Terrasse. Und dahinter ist ein kleiner Garten – für die Hunde absolut perfekt.

Die Lage am Rand von Es Llombards ist ruhig und eher dörflich. Und: Die Maklerin stellt keinerlei Fragen, wie man sie aus Deutschland kennt: woher wir kommen, was wir machen, was wir verdienen, welche Sicherheiten wir haben und so weiter. Auch »Schufa« scheint hier ein Fremdwort zu sein, was uns ziemlich erleichtert. Man weiß ja nie, was die so melden.

Ich muss mich gar nicht mehr absprechen mit Harald. Ich sehe ihm an, dass er schon plant, woran er als Erstes basteln wird nach unserem Einzug. Wir sind uns ohne Worte einig.

Ich wende mich der Maklerin zu, strahle sie an und sage immer abwechselnd »Sí!« und »Gracias!« und wieder »Sí!« und »Gracias!« und immer so weiter. Bis sie lauthals zu lachen beginnt und den Hausbesitzer anruft.

Die Verabredung für den nächsten Tag ist schnell gemacht, dann soll der Vertrag unterschrieben werden. Mietbeginn: 15. August 2006. In vier Wochen. Wir können es selbst kaum glauben.

Später, als wir uns von der Maklerin verabschiedet haben, fallen wir uns in die Arme. In mir tobt eine verrückte Mischung aus Erleichterung, ungläubiger Freude und Angst vor dem Kommenden. Wir haben beide wacklige Beine und müssen uns aneinander festhalten.

Während wir zurück nach Palma fahren, reden wir wenig. Jeder hängt seinen Gedanken nach. Und wir sind müde. Die Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel. Es ist erst unsere zweite Sommer-Erfahrung mit der Insel. Nach unserer Premiere 2003 waren wir ein paarmal während der Karnevalstage hier, weil dann im Restaurant in Gronau nicht so viel los war. Wer feiern wollte, fuhr dafür nach Köln oder Düsseldorf, alle anderen vergruben sich zu Hause oder verreisten. Und nun werden wir also den Mittelmeersommer jedes Jahr erleben, und zwar monatelang!

Allmählich dämmert uns, was wir Tolles vorhaben. Aber auch, welches Wagnis wir eingehen. Ich denke wieder an Claudias Maschinengewehr-Fragen. Fast keine davon ist bisher beantwortet.

In Palma kaufen wir uns ein Weißbrot, etwas Käse, die typische Sobrasada-Rohwurst sowie Oliven. Und gönnen uns eine Flasche Wein für unser Abendessen im Hotelzimmer. Einen Restaurantbesuch können sich die ehemaligen Restaurantbesitzer leider nicht leisten.

Während des Essens – draußen wird es allmählich dunkel, aber leider kühlt es kaum ab – beginnen wir zu planen: Was kommt in welches Zimmer? Was wollen wir am Haus verändern? Was müssen wir anschaffen? Was können wir aus Gronau mitbringen? Die Planung endet aber irgendwann in hilflosem Gekicher, weil wir weder Fotos noch Pläne haben und uns völlig unterschiedlich an das Haus erinnern. Harald meint, ich hätte bereits mehrere nicht existente Zimmer frei erfunden und verplant … Wir nehmen uns vor, am folgenden Tag Fotos zu machen und die Zimmer zumindest grob auszumessen. Einen Zollstock hat mein schlauer Mann nämlich immer dabei.

Irgendwann ist es Schlafenszeit – wir sind ja frühmorgens mit dem ersten Flieger aus Düsseldorf gekommen und entsprechend früh aufgestanden. Bevor wir das Licht ausmachen, steht Harald unschlüssig vor dem Bett, mit dem Rölleken in der Hand. Schließlich stopft er es unter sein Kopfkissen. Sicher ist sicher. Ich bekomme das aber nur halb mit.

»Ich weiß jetzt, warum die Wände hier aussehen wie ›Pommes rot-weiß‹«, sage ich genervt und füge mit einem gezielten Schlag eine weitere Ketchup-Spur hinzu. »Hier sind jede Menge Mücken!«

Harald zuckt mit den Schultern und tut dann, was mich seit Langem vor Neid fast platzen lässt: Er dreht sich um und schläft ein. Währenddessen liege ich – todmüde und hellwach – neben ihm und denke nach. Über das Haus und das Geld und unsere Zukunft und den Mietvertrag. Außerdem höre ich dem fiesen Sirren der Mücken zu, die sich sehr über das deutsche Nachtmahl zu freuen scheinen. Und in das Sirren mischen sich irgendwann unüberhörbar Haralds typische, kurze Atemaussetzer – die Vorboten des Schnarchens. Ich nicke zwar ab und zu kurz ein, schrecke aber immer wieder hoch. Und beginne, ihn anzutippen und wachzurütteln, damit er sich dreht. Aber er knurrt nur und schnappt dann weiter nach Atem. Das Schlimmste ist das Warten auf das nächste Schnapp- und Schnarchgeräusch. Weil ich genau weiß, dass es kommt.

Irgendwann schüttle ich ihn völlig entnervt und sage laut: »Das Geschnarche muss aufhören! Jetzt!« Woraufhin er wütend aufsteht, wortlos seine Matratze und sein Bettzeug auf den Balkon schmeißt und sich dort wieder hinpackt …

Aufmerksame Leserinnen fangen jetzt sicher schon an zu zählen: Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig …

»Nanni! Das Rölleken! Ist es bei dir im Bett?!?«

Ich fahre hoch, mache das Licht an und suche mein Bett ab. Nichts!

Wir suchen das ganze Zimmer ab. Nichts. Wir suchen Haralds Bettzeug und den ganzen Balkon ab. Nichts.

Harald nähert sich bereits der Panik. Wenn das geschieht, werde ich zum Ausgleich immer ganz ruhig. »Verlier jetzt bitte nicht die Nerven!«, flehe ich und suche noch mal systematisch alles ab. In den Bettbezügen, in den Klamotten, in den Taschen, in den Schränken und Nachttischchen. Sogar in der Kloschüssel schaue ich nach. Nichts!

Offenbar ist das Rölleken vom Balkon gefallen. Liegt es im Pool? Hängt es in einer Palme? Oder freut sich längst ein Ballermann-Heimkehrer über den unverhofften Lottogewinn?

Harald macht sich schon bereit runterzulaufen und zu suchen. Er würde das notfalls auch splitternackt tun. Ich schaue auf die Uhr: 2.13.

»Harald, ich suche noch einmal alles ab. Komm bitte mal mit der Nachttischlampe auf den Balkon.« Und dann muss ich einen Freudenschrei unterdrücken, der das ganze Viertel geweckt hätte: Denn am äußersten Rand des Balkons liegt das Rölleken.

Es wirkt wie eine Szene aus einem Film. Einen Zentimeter weiter, und es wäre runtergefallen. Wir hätten auch beim Suchen und Herumtasten im Halbdunkel leicht dagegenstoßen und es runterwerfen können.

Zum zweiten Mal heute stehen wir mit weichen Knien da und halten einander fest. Und das Rölleken. An Schlaf ist nicht mehr zu denken. Den Rest der Nacht sitzen wir völlig durch den Wind auf dem Bett und reden wirres Zeug.

Irgendwann dreht sich Harald zu mir und schaut mir in die Augen. Mit zitternder Stimme sagt er: »Ist dir klar, dass …« Ich schneide ihm das Wort ab, weil ich es nicht hören will. »Ja, das ist mir absolut klar.«

Wäre das Rölleken weg gewesen, hätten wir die Auswanderung vergessen können.

Kartons und Container

»Natürlich ist das eine Schrottkarre!« Offenbar hat Harald die Blicke, mit denen ich den staubig-dunkelblauen Kombi begutachte, den er eben vom Gebrauchtwagenhändler geholt hat, in den falschen Hals bekommen.

Die Nerven liegen gerade ziemlich blank. Er ist erkennbar angefasst und legt nach: »Was erwartest du? Oder hast du irgendwo noch Geld versteckt?«

Oh nein, das habe ich leider nicht. Schön wär’s. »Entschuldige, Schatz. Ich wollte dich doch nicht kritisieren. Ich glaube, die Phase jetzt ist für uns beide nicht gerade leicht. Aber stell mich bitte nicht als verwöhntes Weibchen hin, okay?«

Harald hat sich schon wieder im Griff. »Schon gut. Das Auto soll uns und die Hunde heil nach Mallorca bringen und da noch ein paar Wochen halten, bis wir Arbeit haben und ein neues anzahlen können. Mehr nicht. Und mehr war für die Kohle eben nicht drin. 200.000 Kilometer hat er runter. Aber er läuft und läuft und läuft … Drück die Daumen, dass die Kupplung bis dahin hält; die ist reichlich ausgelutscht. Aber die Bremsen sind immerhin neu gemacht.«

Ich lege innerlich einen Hebel um und sage: »Gut gemacht, mein Held. Du hast sicher das Beste aus dem bisschen Geld gemacht. Bist eben ein Zauberer.«

Harald grinst, als ich ihn bei seinem Hobby packe, und ist wieder versöhnt. »Sag mal, hat sich der Typ inzwischen gemeldet, wegen der Küchensachen?«

Ich atme tief durch. »Ja, hat er. Er könnte morgen kommen. Aber er will noch mal verhandeln.«

»Was?! Seit wann funktioniert eBay so? Das sind doch erstklassige Geräte! Damit kann er ein Dreisternerestaurant betreiben!«

»Na ja, das meiste übernimmt ja unser Nachfolger. Aber ich bin auch sauer. Hilft aber nichts – die Sachen müssen weg. Wir müssen das Haus Ende nächster Woche räumen.«

Beim Gedanken an den Termin der Hausübergabe wird mir schwummerig. In unserer Wohnung ist inzwischen ein ganzes Zimmer mit Kartons prall gefüllt. Weit mehr als in den Umzugscontainer passen, den wir uns leisten können. 2.500 Euro kostet uns allein dieser Transport. Und wir sind immer noch unschlüssig, was wir auf Mallorca brauchen werden und was nicht.

Nur eins steht fest: Da wir nicht nur dem Münsterland, sondern auch der Gastronomie den Rücken kehren, brauchen wir kein professionelles Equipment. Der Mann, der das Haus ersteigert hat und das Restaurant weiterführen will, nimmt die großen Geräte wie Herd, Spülmaschine und Kühlung. Und ein Kneipenbesitzer aus Holland hat bei eBay unsere Töpfe und Pfannen, die tollen Messer, die Kochgeräte aus Edelstahl und Holz und die Profischneidebretter ersteigert. Dabei waren Letztere ein Weihnachtsgeschenk unserer Töchter. Schnell weg mit dem Gedanken – meine Unterlippe zittert schon wieder.

Was wir mitnehmen, sind fast alle Möbel. Nachdem wir unser neues Haus ausgemessen haben, wissen wir, dass wir beinahe alles brauchen können. Und dafür, uns neu einzurichten, fehlt uns schlichtweg das Geld. Aber wir hängen auch an vielen Sachen.

Wir hatten schon immer einen Blick und ein Händchen für alte Dinge und verborgene Schätze. Für unsere Kneipe haben wir viel aus Sachen hergestellt, die andere als »Trödel« weggegeben haben. Meine Mutter hat mich ganz traditionell erzogen: Ich sollte in der Küche helfen, meine drei Brüder fast nie. Aber ich hasse Sachen wie Abwaschen, Töpfereinigen und Abtrocknen bis heute. Vielleicht bin ich deswegen in die Gastronomie gegangen: weil ich da Leute dafür bezahle, mir das abzunehmen. Am glücklichsten war ich jedenfalls immer bei meinem Vater in der Werkstatt.

Und genau zu diesem Vater zieht es mich jetzt. Dieses über achtzigjährige Wunder an Hilfsbereitschaft werkelt nämlich gerade oben in unserer Wohnung. Er packt Geschirr in Zeitungspapier und füllt weiter Karton um Karton.

»Den angestoßenen Krug hier auch? Wirklich?«, fragt er kopfschüttelnd.

Ich hocke mich neben ihn: »Du weißt doch, Papa: Alles, was wir da brauchen könnten, müssen wir mitnehmen. Ich würde auch zu gern nur mit zwei Koffern auswandern und mich vor Ort neu einrichten. Das wäre ein echter Neuanfang. Aber wir haben nun mal kein Geld.«

Ich sehe, wie es in ihm arbeitet. Und dann ringt er sich durch, die Frage zu stellen, die ihm seit Wochen auf den Lippen brennt – seit wir von der drohenden Zwangsversteigerung des Hauses und unserem Entschluss zur Auswanderung erzählt haben: »Habt ihr wirklich überhaupt kein Einkommen dort? Gibt es keine Sozialversicherung oder so was?«

Ich bin beinahe erleichtert, dass er endlich fragt. Mein Vater ist die Diskretion selbst.

Zerknirscht beichte ich ihm, wie die Sache gelaufen ist. »Es hatte mit meinem Stolz zu tun, Papa. Vor einem Monat war ich beim Arbeitsamt, um zu fragen, wie das mit der Auszahlung des Arbeitslosengeldes funktioniert, wenn man in Spanien wohnt. Ich war ja formal immer angestellt bei Harald und habe immer brav eingezahlt. Mir gegenüber saß so ein mürrischer Typ. Der klassische Beamte. Oh, entschuldige, Papa – du warst ja auch Beamter! Aber eben ein vorbildlicher. Ein Polizist, wie er im Buche steht. Na, dieser Sesselpupser da jedenfalls … ich konnte ihm förmlich ansehen, dass er einfach nur keinen Bock hatte, sich mit meiner Frage zu beschäftigen. War ja was Neues. Bloß nichts Neues! Könnte ja neugierig machen. Jedenfalls meinte er extrem genervt: ›Hach, das weiß ich jetzt auch nicht, ob das geht.‹ Vielleicht war er auch einfach nur neidisch? Dabei hab ich extra ›Spanien‹ gesagt und nicht ›Mallorca‹. Jedenfalls hat er mich direkt auf die Palme gebracht. Wenn man sein Leben lang darauf angewiesen war, Eigenverantwortung und Initiative zu entwickeln, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann kommen einem solche Paragrafenreiter gerade recht. Vor allem in einer so angespannten Situation wie jetzt. Verstehst du das, Papa?«

Mit all seiner Liebe und der Weisheit seiner achtzig Lebensjahre schaut er mich nur an und nickt aufmunternd.

Ich habe mich richtig schön in Rage geredet und sprudle weiter: »Danach musste ich zur Sachbearbeiterin. Die wollte mich offenbar aus der Statistik rausbekommen und hat mir ein Praktikum in der Gastronomie vorgeschlagen. Ein Praktikum! Nach dreißig Jahren als Gastwirtin! Und sag jetzt nicht, sie habe ja nicht wissen können, wie qualifiziert ich bin. Die Frau ist Stammkundin im Liliom! Erst vor einem halben Jahr war sie mit ihrer ganzen Abteilung hier: Weihnachtsfeier. Und dann schlägt die mir ein Praktikum vor.«

Mir kommen erneut Tränen der Wut, wenn ich an diese Behandlung denke. Mit erstickter Stimme beende ich meinen Bericht: »Aus Frust bin ich da einfach nicht wieder hingegangen. Ich habe auf das Arbeitslosengeld verzichtet. So, Papa, jetzt darfst du mich für bekloppt erklären.«

Mein Vater schmunzelt und schaut zu Harald: »Das ist meine Nanni! Eine stolze Frau. Und stur wie ein Esel kann sie sein! Konnte sie schon immer. Wäre ich dein Steuerberater, liebe Tochter, dann würde ich dich jetzt tatsächlich für bescheuert erklären. Aber als dein Vater sage ich: richtig so! Bevor du dich mit Bürokraten rumärgerst, schau lieber nach vorn, und bau dir was Neues auf. Der Anfang auf Mallorca wird sicher schwer – aber wenn es jemand schafft, dann du und dein Harald.«